第3章第3节饮食中的有机化合物同步练习 (含解析)2022-2023学年下学期高一化学鲁科版(2019)必修第二册

文档属性

| 名称 | 第3章第3节饮食中的有机化合物同步练习 (含解析)2022-2023学年下学期高一化学鲁科版(2019)必修第二册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 372.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-07-05 13:16:01 | ||

图片预览

文档简介

第3章第3节饮食中的有机化合物同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.植物油水解后,高级脂肪酸的成分是

A.油酸的成分多 B.硬脂酸的成分多

C.软脂酸的成分多 D.甘油的成分多

2.对于淀粉和纤维素两种物质,下列说法不正确的是

A.二者都属于糖类,且都是高分子化合物

B.二者含C、H、O三种元素的质量分数相同,且互为同分异构体

C.二者都能水解,且水解的最终产物相同

D.都可用(C6H10O5)n表示,且都不能发生银镜反应

3.下列物质中,可一次性鉴别乙酸、乙醇、苯及氢氧化钙溶液的是

A.金属钠 B.溴水

C.碳酸钠溶液 D.酚酞溶液

4.能区别地沟油与矿物油的方法是

A.点燃,能燃烧的是矿物油

B.测定沸点,有固定沸点的是矿物油

C.加入水中,浮在水面上的是地沟油

D.加入足量氢氧化钠溶液共热,不分层的是地沟油

5.有机高分子化合物是由千百个原子彼此以共价键结合形成相对分子质量特别大、具有重复结构单元的有机化合物。下列物质不属于有机高分子化合物的是

A.聚四氟乙烯 B.葡萄糖 C.纤维素 D.蛋白质

6.向盛有乙醇的烧杯中投入一小块金属钠,下列对实验现象的描述中正确的是

①钠块沉入乙醇液面的下面

②钠块熔化成小球

③钠块在乙醇的液面上游动

④钠块表面有气体放出

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

7.下列关于乙醇的说法中,不正确的是。

A.乙醇密度比水小,故可以用分液的方法除去乙醇中的水

B.乙醇是很好的溶剂,故可以用乙醇来提取某些中药中的有效成分

C.乙醇能与水以任意比例互溶,故可以勾兑出不同酒精度的酒

D.乙醇易挥发,故有“好酒不怕巷子深”的说法

8.清洁能源乙醇汽油是将燃料乙醇和汽油以一定比例混合形成的一种汽车燃料。下列关于乙醇汽油的说法中,错误的是

A.使用乙醇汽油可以有效减少有害气体的排放

B.乙醇可由植物油水解制得

C.乙醇中含有氧元素,可使汽油燃烧得更加充分

D.乙醇属于可再生能源

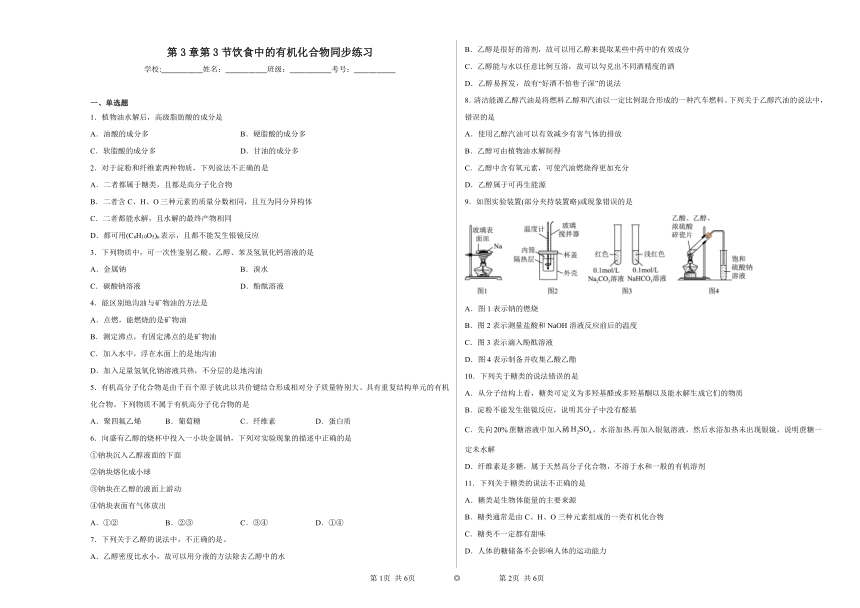

9.如图实验装置(部分夹持装置略)或现象错误的是

A.图1表示钠的燃烧

B.图2表示测量盐酸和NaOH溶液反应前后的温度

C.图3表示滴入酚酞溶液

D.图4表示制备并收集乙酸乙酯

10.下列关于糖类的说法错误的是

A.从分子结构上看,糖类可定义为多羟基醛或多羟基酮以及能水解生成它们的物质

B.淀粉不能发生银镜反应,说明其分子中没有醛基

C.先向蔗糖溶液中加入稀,水浴加热.再加入银氨溶液,然后水浴加热未出现银镜,说明蔗糖一定未水解

D.纤维素是多糖,属于天然高分子化合物,不溶于水和一般的有机溶剂

11.下列关于糖类的说法不正确的是

A.糖类是生物体能量的主要来源

B.糖类通常是由C、H、O三种元素组成的一类有机化合物

C.糖类不一定都有甜味

D.人体的糖储备不会影响人体的运动能力

12.乙醇分子结构式如图所示,下列反应及断键部位不正确的是

A.乙醇与钠的反应是①键断裂

B.乙醇的催化氧化反应是②③键断裂

C.乙醇的燃烧反应是所有键断裂

D.乙醇与乙酸反应是①键断裂

13.下列属于加成反应的是

A.

B.

C.+3Cl2

D.

14.以下关于古诗文中化学知识的分析正确的是

A.“弄风柳絮疑成雪,满地榆钱买得春”中的“柳絮”的主要成分是纤维素,纤维素在人体内最终水解为葡萄糖

B.《梦溪笔谈》记载:“高奴县出脂水……燃之如麻,但烟甚液”,所述“脂水”是石油

C.“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,古代的蜡是高级脂肪酸酯,属于有机高分子

D.白居易《琵琶行》中“举酒欲饮无管弦”中的“酒”在酿制过程中,葡萄糖在酒化酶的作用下发生水解反应生成乙醇

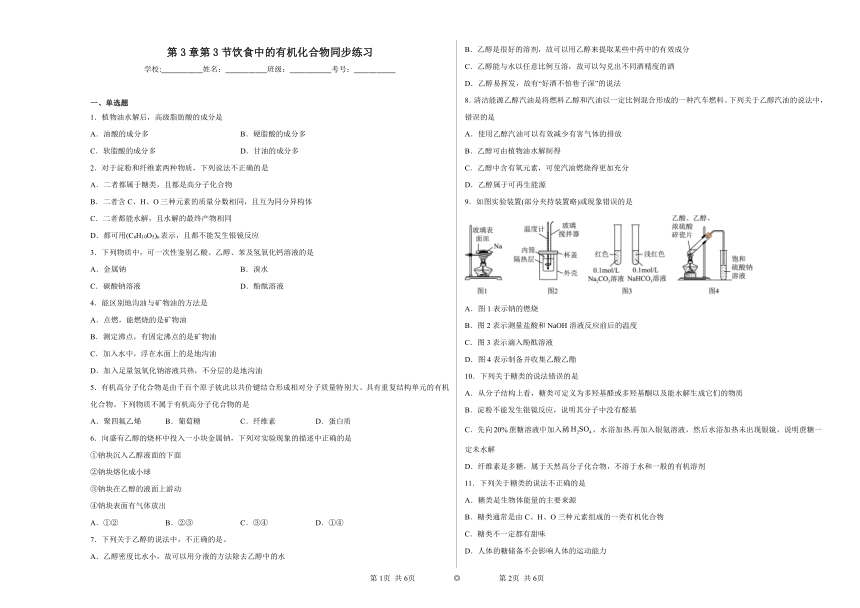

15.淀粉是重要的工业原料。检验淀粉在稀催化下得到的水解液中的葡萄糖,下列未涉及的操作是

A. B.

C. D.

二、填空题

16.糖类、油脂、蛋白质为动物性和植物性食物中的基本营养物质。

(1)蛋白质、淀粉、脂肪三种营养物质中水解的最终产物能与新制Cu(OH)2悬浊液反应产生砖红色沉淀的是_______,制造肥皂的主要原料是_______。

(2)蛋白质水解的最终产物是_______。

(3)下列有关说法正确的是_______。

A.蛋白质中只含C、H、O三种元素

B.油脂在人体中发生水解的产物是氨基酸

C.糖类并不都有甜味

D.糖类、油脂、蛋白质都能发生水解反应

(4)淀粉溶液和蛋白质溶液都是胶体,用一束光通过其溶液,都产生_______效应,若鉴别它们可选用的试剂是_______。

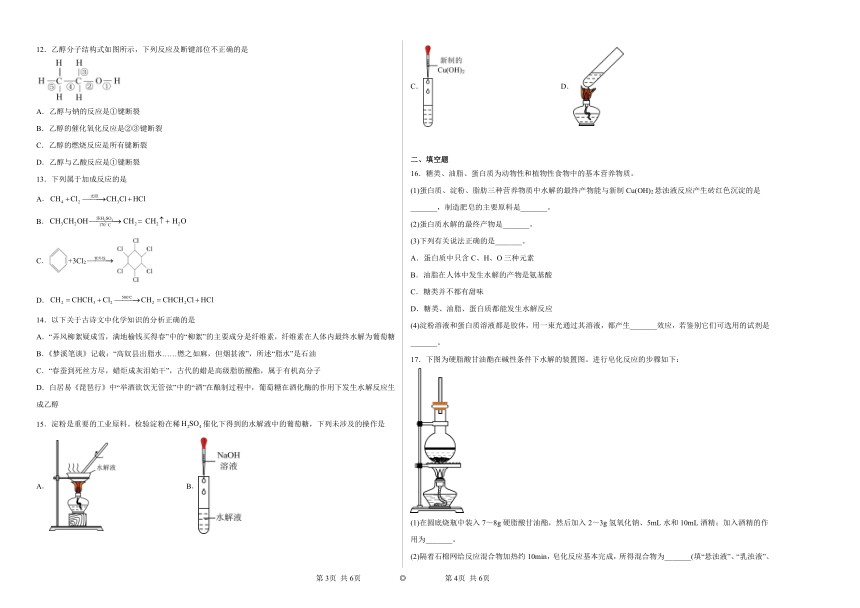

17.下图为硬脂酸甘油酯在碱性条件下水解的装置图。进行皂化反应的步骤如下:

(1)在圆底烧瓶中装入7~8g硬脂酸甘油酯,然后加入2~3g氢氧化钠、5mL水和10mL酒精;加入酒精的作用为_______。

(2)隔着石棉网给反应混合物加热约10min,皂化反应基本完成,所得混合物为_______(填“悬浊液”、“乳浊液”、“溶液”或“胶体”)。

(3)向所得混合物中加入_______,静置一段时间,溶液分为上下两层,肥皂在_______层,这个操作称为_______。

(4)图中长玻璃导管的作用为_______。

三、实验题

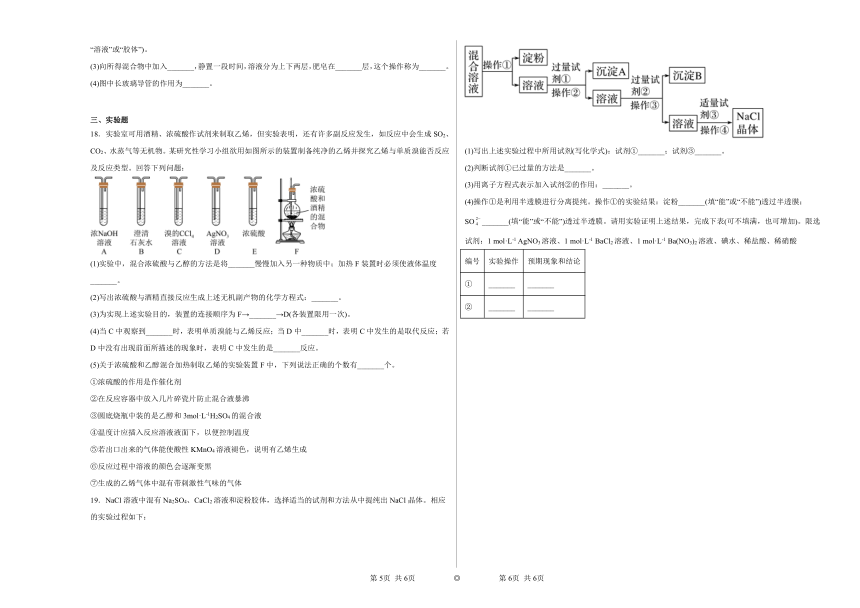

18.实验室可用酒精、浓硫酸作试剂来制取乙烯,但实验表明,还有许多副反应发生,如反应中会生成SO2、CO2、水蒸气等无机物。某研究性学习小组欲用如图所示的装置制备纯净的乙烯并探究乙烯与单质溴能否反应及反应类型。回答下列问题:

(1)实验中,混合浓硫酸与乙醇的方法是将_______慢慢加入另一种物质中;加热F装置时必须使液体温度_______。

(2)写出浓硫酸与酒精直接反应生成上述无机副产物的化学方程式:_______。

(3)为实现上述实验目的,装置的连接顺序为F→_______→D(各装置限用一次)。

(4)当C中观察到_______时,表明单质溴能与乙烯反应;当D中_______时,表明C中发生的是取代反应;若D中没有出现前面所描述的现象时,表明C中发生的是_______反应。

(5)关于浓硫酸和乙醇混合加热制取乙烯的实验装置F中,下列说法正确的个数有_______个。

①浓硫酸的作用是作催化剂

②在反应容器中放入几片碎瓷片防止混合液暴沸

③圆底烧瓶中装的是乙醇和3mol·L-1H2SO4的混合液

④温度计应插入反应溶液液面下,以便控制温度

⑤若出口出来的气体能使酸性KMnO4溶液褪色,说明有乙烯生成

⑥反应过程中溶液的颜色会逐渐变黑

⑦生成的乙烯气体中混有带刺激性气味的气体

19.NaCl溶液中混有Na2SO4、CaCl2溶液和淀粉胶体,选择适当的试剂和方法从中提纯出NaCl晶体。相应的实验过程如下:

(1)写出上述实验过程中所用试剂(写化学式):试剂①_______;试剂③_______。

(2)判断试剂①已过量的方法是_______。

(3)用离子方程式表示加入试剂②的作用:_______。

(4)操作①是利用半透膜进行分离提纯。操作①的实验结果:淀粉_______(填“能”或“不能”)透过半透膜;SO_______(填“能”或“不能”)透过半透膜。请用实验证明上述结果,完成下表(可不填满,也可增加)。限选试剂:1 mol·L-1 AgNO3溶液、1 mol·L-1 BaCl2溶液、1 mol·L-1 Ba(NO3)2溶液、碘水、稀盐酸、稀硝酸

编号 实验操作 预期现象和结论

① _______ _______

② _______ _______

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.A

【详解】植物油是由3分子的高级不饱和脂肪酸和1分子甘油形成的酯,植物油水解后成分最多的为油酸,故选A。

2.B

【详解】A.淀粉和纤维素都是多糖,都属于高分子化合物,A正确;

B.二者分子式都可用(C6H10O5)n表示,所以C、H、O三种元素的质量分数相同,但n值不同,二者不是同分异构体,B错误;

C.二者都能水解,最终产物是葡萄糖,C正确;

D.二者都不含醛基,不能发生银镜反应,D正确;

故选B。

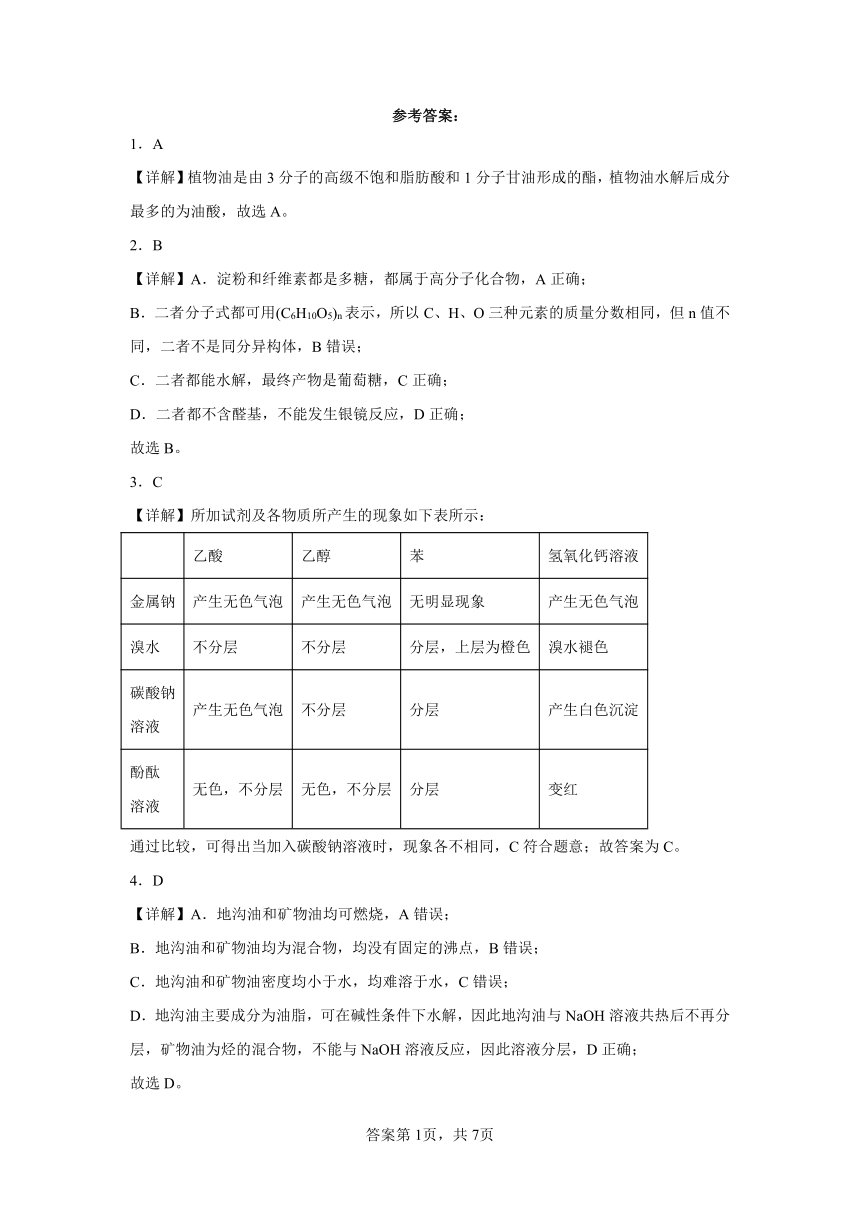

3.C

【详解】所加试剂及各物质所产生的现象如下表所示:

乙酸 乙醇 苯 氢氧化钙溶液

金属钠 产生无色气泡 产生无色气泡 无明显现象 产生无色气泡

溴水 不分层 不分层 分层,上层为橙色 溴水褪色

碳酸钠 溶液 产生无色气泡 不分层 分层 产生白色沉淀

酚酞 溶液 无色,不分层 无色,不分层 分层 变红

通过比较,可得出当加入碳酸钠溶液时,现象各不相同,C符合题意;故答案为C。

4.D

【详解】A.地沟油和矿物油均可燃烧,A错误;

B.地沟油和矿物油均为混合物,均没有固定的沸点,B错误;

C.地沟油和矿物油密度均小于水,均难溶于水,C错误;

D.地沟油主要成分为油脂,可在碱性条件下水解,因此地沟油与NaOH溶液共热后不再分层,矿物油为烃的混合物,不能与NaOH溶液反应,因此溶液分层,D正确;

故选D。

5.B

【详解】A.聚四氟乙烯是由四氟乙烯发生加聚反应得到的高分子聚合物,属于有机高分子化合物,A项错误;

B.葡萄糖是单糖,分子式为,相对分子质量较小,不属于有机高分子化合物,B项正确;

C.纤维素是由单糖聚合而成的高分子聚合物,属于有机高分子化合物,C项错误;

D.蛋白质是由氨基酸以“脱水缩合”的方式组成的多肽链经过盘曲折叠形成的具有一定空间结构的物质,属于有机高分子化合物,D项错误;

答案选B。

6.D

【详解】①钠的密度大于乙醇,所以会沉在乙醇底部,故①正确;

②钠和乙醇的反应放热很少,不足以将钠熔化,故②错误;

③钠块沉在乙醇液面下,故③错误;

④乙醇中含有羟基,能与金属钠反应生成氢气,钠块表面有气体放出,故④正确;

故①④正确;

故选:D。

7.A

【详解】A.乙醇可以和水任意比例混合,不可以用分液的方法除去乙醇中的水,A错误;

B.乙醇是很好的溶剂,中药中的有效成分多数为有机物,依据相似相溶性原理,可以用乙醇来提取某些中药中的有效成分,B正确;

C.乙醇能与水以任意比例互溶,故可以勾兑出不同酒精度的酒,C正确;

D.乙醇沸点低,易挥发,有醇香味,故有“好酒不怕巷子深”的说法,D正确;

故答案为:A。

8.B

【详解】A.乙醇是清洁燃料,使用乙醇汽油可以有效减少有害气体的排放,故A正确;

B.植物油是高级脂肪酸甘油酯,水解生成丙三醇和高级脂肪酸盐,故B错误;

C.乙醇中含有氧元素,可使汽油燃烧得更加充分,降低CO等有害气体的排放,故C正确;

D.乙醇可通过谷类、薯类等淀粉植物进行水解、发酵再次获得,乙醇属于可再生能源,故D正确;

选B。

9.A

【详解】A.钠的燃烧反应需要在坩埚中进行,不能在表面皿中加热,故A错误;

B.中和热测量实验中,主要是在量热器中测定反应前后的温度,该装置可以测量中和热,故B正确;

C.Na2CO3、NaHCO3溶液都呈碱性,碳酸钠碱性较强,酚酞遇碱溶液呈红色,所以向相同浓度的Na2CO3、NaHCO3溶液中滴加几滴酚酞,前者呈红色、后者为浅红色,故C正确;

D.乙酸、乙醇在浓硫酸催化下发生酯化反应,饱和碳酸钠溶液可以溶解乙醇、吸收乙酸、分离乙酸乙酯,该装置正确,故D正确;

故选:A。

10.C

【详解】A.糖类一般指多羟基醛或多羟基酮以及能水解生成它们的物质,选项A正确;

B.淀粉不能发生银镜反应,可说明淀粉分子中没有醛基,选项B正确;

C.蔗糖水解环境是酸性的,而银镜反应需在碱性条件下进行,水解后没有加碱至溶液呈碱性,不能说明蔗糖未水解,选项C错误;

D.纤维素为多糖,是天然的高分子化合物,不溶于水和一般的有机溶剂,选项D正确;

答案选C。

11.D

【详解】A.糖类是生物体的主要能源物质,选项A正确;

B.糖类是有机物,组成元素通常是C、H、O,选项B正确;

C.淀粉、纤维素等糖类没有甜味,选项C正确;

D.糖是人体中重要的供能物质,人体中糖储备会影响人体的运动能力,选项D错误;

答案选D。

12.B

【详解】A.乙醇与钠的反应是置换反应,-OH中的H原子被Na替代,所以是①键断裂,A正确;

B.乙醇发生催化氧化反应时,生成乙醛,是①③键断裂,同时在②处形成双键,B不正确;

C.乙醇发生燃烧反应时,生成二氧化碳和水,所有的共价键都断裂,C正确;

D.乙醇与乙酸发生酯化反应时,酸脱羟基醇脱氢,是①键断裂,D正确;

故选B。

13.C

【详解】A.甲烷与氯气反应生成一氯甲烷和氯化氢,甲烷中的氢与氯气中的氯发生取代,该反应为取代反应,不符合题意,A错误;

B.乙醇在浓硫酸的脱水作用下反应生成不饱和乙烯和小分子水,发生消去反应,不符合题意,B错误;

C.苯与氯气发生反应,不饱和键断裂生成C6H6Cl6,发生加成反应,符合题意,C正确;

D.丙烯与氯气在500℃下反应生成3—氯—1—丙烯和氯化氢,丙烯甲基上的氢与氯气的氯发生取代,不符合题意,D错误;

故选A。

14.B

【详解】A.“柳絮”的成分含纤维素,纤维素不能在人体内水解成葡萄糖,人体没有水解纤维素的酶,A错误;

B.“高奴县出脂水”,燃烧有浓烟,就指的是这一带的石油,B正确;

C.古代的蜡是高级脂肪酸酯,相对分子质量比较小,不属于高分子聚合物,C错误;

D.葡萄糖属于单糖,不能发生水解反应,D错误;

答案选B。

15.A

【详解】A.淀粉在稀酸条件下水解生成葡萄糖,该反应需要加热但所用仪器不包括蒸发皿,A选项中仪器错误;

B.在检验葡萄糖中的醛基前应加入适量NaOH溶液将水解液由酸性调至碱性,保证检验试剂(新制氢氧化铜或银氨溶液能稳定存在并与醛基反应),B选项中操作正确;

C.检验淀粉是否水解生成葡萄糖,因葡萄糖中含有醛基,可加入能检验醛基新制氢氧化铜试剂,C选项所用试剂正确;

D.葡萄糖与新制氢氧化铜反应需要加热,D选项操作正确;

故选A。

16.(1) 淀粉 脂肪

(2)氨基酸

(3)C

(4) 丁达尔 碘水

【详解】(1)淀粉的水解产物是葡萄糖,可与新制Cu(OH)2悬浊液反应产生砖红色沉淀;肥皂的主要成分高级脂肪酸钠,脂肪是油脂,在碱性条件下水解可以生成高级脂肪酸钠,故制造肥皂的主要原料是脂肪;

(2)蛋白质水解的最终产物是氨基酸;

(3)A.蛋白质的组成元素主要为C、H、O、N,有的也含有少量P、S,不是只有C、H、O三种元素,A错误;

B.油脂在人体中水解生成的是高级脂肪酸和甘油,B错误;

C.多糖如纤维素、淀粉是没有甜味的,所以糖类并不都有甜味,C正确;

D.单糖不能水解,D错误;

故选C。

(4)当一束光通过胶体,从侧面观察时会产生丁达尔效应;因淀粉遇碘遍蓝色,蛋白质溶液遇碘不变色,所以若鉴别它们可选用的试剂是碘水。

17.(1)溶解硬脂酸甘油酯

(2)胶体

(3) 食盐 上 盐析

(4)冷凝回流

【分析】硬脂酸甘油酯(油脂)在碱性条件下的水解为皂化反应。

【详解】(1)加入酒精的作用为溶解硬脂酸甘油酯;

(2)皂化反应完成后所得混合物为胶体;

(3)混合物为胶体,向混合液中加入食盐,静置一段时间,溶液分为上下两层,肥皂在上层,这个操作称为盐析;

(4)油脂的沸点较低,加热易挥发,长导管的作用是冷凝回流。

18.(1) 浓硫酸 迅速升到170℃

(2)CH3CH2OH+6H2SO4(浓)=2CO2↑+6SO2↑+9H2O

(3)A→B→E→C

(4) 溶液褪色 有淡黄色沉淀生成 加成

(5)4

【分析】装置F是乙醇和浓H2SO4在170℃下反应制备乙烯,生成的乙烯气体中会混有SO2、CO2、乙醇蒸汽等物质,为实现实验目的,应用装置A中的NaOH溶液除去SO2、CO2,并用装置B中的澄清石灰水检验是否除尽,然后用装置E中的浓硫酸干燥,得到纯净干燥的乙烯,乙烯通入装有溴的CCl4溶液的装置C中,探究乙烯与单质溴能否反应,最后用装置D验证是否有HBr产生,以确定反应类型。

【详解】(1)混合浓硫酸与乙醇,与稀释浓硫酸相似,应将浓硫酸缓慢加入乙醇中,边加边搅拌;为了避免副反应发生,加热时应使溶液迅速升温到170 ℃;

(2)浓硫酸具有强氧化性,加热条件下,乙醇可与浓硫酸反应生成CO2、SO2等物质,其化学方程式为CH3CH2OH+6H2SO4(浓)=2CO2↑+6SO2↑+9H2O;

(3)为实现上述实验目的,应用装置A中的NaOH溶液除去SO2、CO2,并用装置B中的澄清石灰水检验是否除尽,然后用装置E中的浓硫酸干燥,得到纯净干燥的乙烯,乙烯通入装有溴的CCl4溶液的装置C中,探究乙烯与单质溴能否反应,最后用装置D验证是否有HBr产生,以确定反应类型,故装置的连接顺序为F→A→B→E→C→D;

(4)当C中观察到溴的CCl4溶液褪色时,乙烯与单质溴之间可能发生加成反应,也可能发生取代反应;若是取代反应,则会有HBr生成,HBr遇AgNO3溶液会产生淡黄色沉淀,若D中没有出现前面所描述的现象时,表明C中发生的是加成反应;

(5)①.浓硫酸的作用是催化剂、脱水剂,故错误;

②.在反应容器中放入几片碎瓷片是防止混合液暴沸,故正确;

③.圆底烧瓶中装的是乙醇和浓H2SO4的混合液,故错误;

④.需要控制溶液的温度为170℃,所以温度计应插入反应溶液液面下,以便控制温度,故正确;

⑤.乙烯、SO2、乙醇蒸汽等都能使酸性KMnO4溶液褪色,不能说明有乙烯生成,故错误;

⑥.制备乙烯时,伴随有乙醇和浓硫酸的氧化还原反应,由于生成黑色的C单质,溶液的颜色会逐渐变黑,故正确;

⑦.制备乙烯时,伴随有乙醇和浓硫酸的氧化还原反应,生成带刺激性气味的SO2气体,故正确;

故说法正确的个数有4个。

19.(1) BaCl2 HCl

(2)静置,取上层清液加入少量硫酸钠溶液,没有白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量

(3)Ba2++CO=BaCO3↓、Ca2++CO=CaCO3↓

(4) 不能 能 取半透膜外溶液,加入少量碘水 液体没有变成蓝色,证明淀粉不能透过半透膜 另取一份半透膜外溶液,加入足量稀盐酸和少量1 mol·L-1 BaCl2溶液 产生不溶于盐酸的白色沉淀,证明SO能够透过半透膜

【分析】混合溶液经渗析得到淀粉溶液和含有杂质的氯化钠溶液;向含有杂质的氯化钠溶液中加入过量的氯化钡溶液,将硫酸钠转化为硫酸钡沉淀,过滤得到硫酸钡沉淀A和引入氯化钡杂质的滤液;向滤液中加入过量的碳酸钠溶液,将氯化钙和氯化钡转化为碳酸钙和碳酸钡沉淀,过滤得到含有碳酸钙、碳酸钡的沉淀B和引入碳酸钠杂质的滤液;再向滤液中加入适量的盐酸,将碳酸钠转化为氯化钠,经蒸发得到氯化钠晶体。

【详解】(1)由分析可知,试剂①为氯化钡溶液、试剂③为盐酸,故答案为:BaCl2;HCl;

(2)检验氯化钡溶液过量的操作为静置,取上层清液加入少量硫酸钠溶液,没有白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量,故答案为:静置,取上层清液加入少量硫酸钠溶液,没有白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量;

(3)由分析可知,试剂②为碳酸钠溶液,加入试剂②发生的反应为溶液中的氯化钙和氯化钡与碳酸钠溶液反应生成碳酸钙和碳酸钡沉淀,反应的离子方程式为Ba2++CO=BaCO3↓、Ca2++CO=CaCO3↓,故答案为:Ba2++CO=BaCO3↓、Ca2++CO=CaCO3↓;

(4)胶体粒子和浊液粒子半径比较大,不能透过半透膜,而溶液粒子可透过半透膜,即淀粉不能透过半透膜,硫酸根离子能透过半透膜;取半透膜外溶液少许于试管中,加入少量碘水,溶液没有变成蓝色,证明淀粉不能透过半透膜;另取一份半透膜外溶液少许于试管中,加入足量稀盐酸和少量1 mol·L-1氯化钡溶液,产生不溶于盐酸的白色沉淀,证明S硫酸根离子能够透过半透膜,故答案为:不能;能;取半透膜外溶液,加入少量碘水;液体没有变成蓝色,证明淀粉不能透过半透膜;另取一份半透膜外溶液,加入足量稀盐酸和少量1 mol·L-1 BaCl2溶液;产生不溶于盐酸的白色沉淀,证明SO能够透过半透膜。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.植物油水解后,高级脂肪酸的成分是

A.油酸的成分多 B.硬脂酸的成分多

C.软脂酸的成分多 D.甘油的成分多

2.对于淀粉和纤维素两种物质,下列说法不正确的是

A.二者都属于糖类,且都是高分子化合物

B.二者含C、H、O三种元素的质量分数相同,且互为同分异构体

C.二者都能水解,且水解的最终产物相同

D.都可用(C6H10O5)n表示,且都不能发生银镜反应

3.下列物质中,可一次性鉴别乙酸、乙醇、苯及氢氧化钙溶液的是

A.金属钠 B.溴水

C.碳酸钠溶液 D.酚酞溶液

4.能区别地沟油与矿物油的方法是

A.点燃,能燃烧的是矿物油

B.测定沸点,有固定沸点的是矿物油

C.加入水中,浮在水面上的是地沟油

D.加入足量氢氧化钠溶液共热,不分层的是地沟油

5.有机高分子化合物是由千百个原子彼此以共价键结合形成相对分子质量特别大、具有重复结构单元的有机化合物。下列物质不属于有机高分子化合物的是

A.聚四氟乙烯 B.葡萄糖 C.纤维素 D.蛋白质

6.向盛有乙醇的烧杯中投入一小块金属钠,下列对实验现象的描述中正确的是

①钠块沉入乙醇液面的下面

②钠块熔化成小球

③钠块在乙醇的液面上游动

④钠块表面有气体放出

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

7.下列关于乙醇的说法中,不正确的是。

A.乙醇密度比水小,故可以用分液的方法除去乙醇中的水

B.乙醇是很好的溶剂,故可以用乙醇来提取某些中药中的有效成分

C.乙醇能与水以任意比例互溶,故可以勾兑出不同酒精度的酒

D.乙醇易挥发,故有“好酒不怕巷子深”的说法

8.清洁能源乙醇汽油是将燃料乙醇和汽油以一定比例混合形成的一种汽车燃料。下列关于乙醇汽油的说法中,错误的是

A.使用乙醇汽油可以有效减少有害气体的排放

B.乙醇可由植物油水解制得

C.乙醇中含有氧元素,可使汽油燃烧得更加充分

D.乙醇属于可再生能源

9.如图实验装置(部分夹持装置略)或现象错误的是

A.图1表示钠的燃烧

B.图2表示测量盐酸和NaOH溶液反应前后的温度

C.图3表示滴入酚酞溶液

D.图4表示制备并收集乙酸乙酯

10.下列关于糖类的说法错误的是

A.从分子结构上看,糖类可定义为多羟基醛或多羟基酮以及能水解生成它们的物质

B.淀粉不能发生银镜反应,说明其分子中没有醛基

C.先向蔗糖溶液中加入稀,水浴加热.再加入银氨溶液,然后水浴加热未出现银镜,说明蔗糖一定未水解

D.纤维素是多糖,属于天然高分子化合物,不溶于水和一般的有机溶剂

11.下列关于糖类的说法不正确的是

A.糖类是生物体能量的主要来源

B.糖类通常是由C、H、O三种元素组成的一类有机化合物

C.糖类不一定都有甜味

D.人体的糖储备不会影响人体的运动能力

12.乙醇分子结构式如图所示,下列反应及断键部位不正确的是

A.乙醇与钠的反应是①键断裂

B.乙醇的催化氧化反应是②③键断裂

C.乙醇的燃烧反应是所有键断裂

D.乙醇与乙酸反应是①键断裂

13.下列属于加成反应的是

A.

B.

C.+3Cl2

D.

14.以下关于古诗文中化学知识的分析正确的是

A.“弄风柳絮疑成雪,满地榆钱买得春”中的“柳絮”的主要成分是纤维素,纤维素在人体内最终水解为葡萄糖

B.《梦溪笔谈》记载:“高奴县出脂水……燃之如麻,但烟甚液”,所述“脂水”是石油

C.“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,古代的蜡是高级脂肪酸酯,属于有机高分子

D.白居易《琵琶行》中“举酒欲饮无管弦”中的“酒”在酿制过程中,葡萄糖在酒化酶的作用下发生水解反应生成乙醇

15.淀粉是重要的工业原料。检验淀粉在稀催化下得到的水解液中的葡萄糖,下列未涉及的操作是

A. B.

C. D.

二、填空题

16.糖类、油脂、蛋白质为动物性和植物性食物中的基本营养物质。

(1)蛋白质、淀粉、脂肪三种营养物质中水解的最终产物能与新制Cu(OH)2悬浊液反应产生砖红色沉淀的是_______,制造肥皂的主要原料是_______。

(2)蛋白质水解的最终产物是_______。

(3)下列有关说法正确的是_______。

A.蛋白质中只含C、H、O三种元素

B.油脂在人体中发生水解的产物是氨基酸

C.糖类并不都有甜味

D.糖类、油脂、蛋白质都能发生水解反应

(4)淀粉溶液和蛋白质溶液都是胶体,用一束光通过其溶液,都产生_______效应,若鉴别它们可选用的试剂是_______。

17.下图为硬脂酸甘油酯在碱性条件下水解的装置图。进行皂化反应的步骤如下:

(1)在圆底烧瓶中装入7~8g硬脂酸甘油酯,然后加入2~3g氢氧化钠、5mL水和10mL酒精;加入酒精的作用为_______。

(2)隔着石棉网给反应混合物加热约10min,皂化反应基本完成,所得混合物为_______(填“悬浊液”、“乳浊液”、“溶液”或“胶体”)。

(3)向所得混合物中加入_______,静置一段时间,溶液分为上下两层,肥皂在_______层,这个操作称为_______。

(4)图中长玻璃导管的作用为_______。

三、实验题

18.实验室可用酒精、浓硫酸作试剂来制取乙烯,但实验表明,还有许多副反应发生,如反应中会生成SO2、CO2、水蒸气等无机物。某研究性学习小组欲用如图所示的装置制备纯净的乙烯并探究乙烯与单质溴能否反应及反应类型。回答下列问题:

(1)实验中,混合浓硫酸与乙醇的方法是将_______慢慢加入另一种物质中;加热F装置时必须使液体温度_______。

(2)写出浓硫酸与酒精直接反应生成上述无机副产物的化学方程式:_______。

(3)为实现上述实验目的,装置的连接顺序为F→_______→D(各装置限用一次)。

(4)当C中观察到_______时,表明单质溴能与乙烯反应;当D中_______时,表明C中发生的是取代反应;若D中没有出现前面所描述的现象时,表明C中发生的是_______反应。

(5)关于浓硫酸和乙醇混合加热制取乙烯的实验装置F中,下列说法正确的个数有_______个。

①浓硫酸的作用是作催化剂

②在反应容器中放入几片碎瓷片防止混合液暴沸

③圆底烧瓶中装的是乙醇和3mol·L-1H2SO4的混合液

④温度计应插入反应溶液液面下,以便控制温度

⑤若出口出来的气体能使酸性KMnO4溶液褪色,说明有乙烯生成

⑥反应过程中溶液的颜色会逐渐变黑

⑦生成的乙烯气体中混有带刺激性气味的气体

19.NaCl溶液中混有Na2SO4、CaCl2溶液和淀粉胶体,选择适当的试剂和方法从中提纯出NaCl晶体。相应的实验过程如下:

(1)写出上述实验过程中所用试剂(写化学式):试剂①_______;试剂③_______。

(2)判断试剂①已过量的方法是_______。

(3)用离子方程式表示加入试剂②的作用:_______。

(4)操作①是利用半透膜进行分离提纯。操作①的实验结果:淀粉_______(填“能”或“不能”)透过半透膜;SO_______(填“能”或“不能”)透过半透膜。请用实验证明上述结果,完成下表(可不填满,也可增加)。限选试剂:1 mol·L-1 AgNO3溶液、1 mol·L-1 BaCl2溶液、1 mol·L-1 Ba(NO3)2溶液、碘水、稀盐酸、稀硝酸

编号 实验操作 预期现象和结论

① _______ _______

② _______ _______

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.A

【详解】植物油是由3分子的高级不饱和脂肪酸和1分子甘油形成的酯,植物油水解后成分最多的为油酸,故选A。

2.B

【详解】A.淀粉和纤维素都是多糖,都属于高分子化合物,A正确;

B.二者分子式都可用(C6H10O5)n表示,所以C、H、O三种元素的质量分数相同,但n值不同,二者不是同分异构体,B错误;

C.二者都能水解,最终产物是葡萄糖,C正确;

D.二者都不含醛基,不能发生银镜反应,D正确;

故选B。

3.C

【详解】所加试剂及各物质所产生的现象如下表所示:

乙酸 乙醇 苯 氢氧化钙溶液

金属钠 产生无色气泡 产生无色气泡 无明显现象 产生无色气泡

溴水 不分层 不分层 分层,上层为橙色 溴水褪色

碳酸钠 溶液 产生无色气泡 不分层 分层 产生白色沉淀

酚酞 溶液 无色,不分层 无色,不分层 分层 变红

通过比较,可得出当加入碳酸钠溶液时,现象各不相同,C符合题意;故答案为C。

4.D

【详解】A.地沟油和矿物油均可燃烧,A错误;

B.地沟油和矿物油均为混合物,均没有固定的沸点,B错误;

C.地沟油和矿物油密度均小于水,均难溶于水,C错误;

D.地沟油主要成分为油脂,可在碱性条件下水解,因此地沟油与NaOH溶液共热后不再分层,矿物油为烃的混合物,不能与NaOH溶液反应,因此溶液分层,D正确;

故选D。

5.B

【详解】A.聚四氟乙烯是由四氟乙烯发生加聚反应得到的高分子聚合物,属于有机高分子化合物,A项错误;

B.葡萄糖是单糖,分子式为,相对分子质量较小,不属于有机高分子化合物,B项正确;

C.纤维素是由单糖聚合而成的高分子聚合物,属于有机高分子化合物,C项错误;

D.蛋白质是由氨基酸以“脱水缩合”的方式组成的多肽链经过盘曲折叠形成的具有一定空间结构的物质,属于有机高分子化合物,D项错误;

答案选B。

6.D

【详解】①钠的密度大于乙醇,所以会沉在乙醇底部,故①正确;

②钠和乙醇的反应放热很少,不足以将钠熔化,故②错误;

③钠块沉在乙醇液面下,故③错误;

④乙醇中含有羟基,能与金属钠反应生成氢气,钠块表面有气体放出,故④正确;

故①④正确;

故选:D。

7.A

【详解】A.乙醇可以和水任意比例混合,不可以用分液的方法除去乙醇中的水,A错误;

B.乙醇是很好的溶剂,中药中的有效成分多数为有机物,依据相似相溶性原理,可以用乙醇来提取某些中药中的有效成分,B正确;

C.乙醇能与水以任意比例互溶,故可以勾兑出不同酒精度的酒,C正确;

D.乙醇沸点低,易挥发,有醇香味,故有“好酒不怕巷子深”的说法,D正确;

故答案为:A。

8.B

【详解】A.乙醇是清洁燃料,使用乙醇汽油可以有效减少有害气体的排放,故A正确;

B.植物油是高级脂肪酸甘油酯,水解生成丙三醇和高级脂肪酸盐,故B错误;

C.乙醇中含有氧元素,可使汽油燃烧得更加充分,降低CO等有害气体的排放,故C正确;

D.乙醇可通过谷类、薯类等淀粉植物进行水解、发酵再次获得,乙醇属于可再生能源,故D正确;

选B。

9.A

【详解】A.钠的燃烧反应需要在坩埚中进行,不能在表面皿中加热,故A错误;

B.中和热测量实验中,主要是在量热器中测定反应前后的温度,该装置可以测量中和热,故B正确;

C.Na2CO3、NaHCO3溶液都呈碱性,碳酸钠碱性较强,酚酞遇碱溶液呈红色,所以向相同浓度的Na2CO3、NaHCO3溶液中滴加几滴酚酞,前者呈红色、后者为浅红色,故C正确;

D.乙酸、乙醇在浓硫酸催化下发生酯化反应,饱和碳酸钠溶液可以溶解乙醇、吸收乙酸、分离乙酸乙酯,该装置正确,故D正确;

故选:A。

10.C

【详解】A.糖类一般指多羟基醛或多羟基酮以及能水解生成它们的物质,选项A正确;

B.淀粉不能发生银镜反应,可说明淀粉分子中没有醛基,选项B正确;

C.蔗糖水解环境是酸性的,而银镜反应需在碱性条件下进行,水解后没有加碱至溶液呈碱性,不能说明蔗糖未水解,选项C错误;

D.纤维素为多糖,是天然的高分子化合物,不溶于水和一般的有机溶剂,选项D正确;

答案选C。

11.D

【详解】A.糖类是生物体的主要能源物质,选项A正确;

B.糖类是有机物,组成元素通常是C、H、O,选项B正确;

C.淀粉、纤维素等糖类没有甜味,选项C正确;

D.糖是人体中重要的供能物质,人体中糖储备会影响人体的运动能力,选项D错误;

答案选D。

12.B

【详解】A.乙醇与钠的反应是置换反应,-OH中的H原子被Na替代,所以是①键断裂,A正确;

B.乙醇发生催化氧化反应时,生成乙醛,是①③键断裂,同时在②处形成双键,B不正确;

C.乙醇发生燃烧反应时,生成二氧化碳和水,所有的共价键都断裂,C正确;

D.乙醇与乙酸发生酯化反应时,酸脱羟基醇脱氢,是①键断裂,D正确;

故选B。

13.C

【详解】A.甲烷与氯气反应生成一氯甲烷和氯化氢,甲烷中的氢与氯气中的氯发生取代,该反应为取代反应,不符合题意,A错误;

B.乙醇在浓硫酸的脱水作用下反应生成不饱和乙烯和小分子水,发生消去反应,不符合题意,B错误;

C.苯与氯气发生反应,不饱和键断裂生成C6H6Cl6,发生加成反应,符合题意,C正确;

D.丙烯与氯气在500℃下反应生成3—氯—1—丙烯和氯化氢,丙烯甲基上的氢与氯气的氯发生取代,不符合题意,D错误;

故选A。

14.B

【详解】A.“柳絮”的成分含纤维素,纤维素不能在人体内水解成葡萄糖,人体没有水解纤维素的酶,A错误;

B.“高奴县出脂水”,燃烧有浓烟,就指的是这一带的石油,B正确;

C.古代的蜡是高级脂肪酸酯,相对分子质量比较小,不属于高分子聚合物,C错误;

D.葡萄糖属于单糖,不能发生水解反应,D错误;

答案选B。

15.A

【详解】A.淀粉在稀酸条件下水解生成葡萄糖,该反应需要加热但所用仪器不包括蒸发皿,A选项中仪器错误;

B.在检验葡萄糖中的醛基前应加入适量NaOH溶液将水解液由酸性调至碱性,保证检验试剂(新制氢氧化铜或银氨溶液能稳定存在并与醛基反应),B选项中操作正确;

C.检验淀粉是否水解生成葡萄糖,因葡萄糖中含有醛基,可加入能检验醛基新制氢氧化铜试剂,C选项所用试剂正确;

D.葡萄糖与新制氢氧化铜反应需要加热,D选项操作正确;

故选A。

16.(1) 淀粉 脂肪

(2)氨基酸

(3)C

(4) 丁达尔 碘水

【详解】(1)淀粉的水解产物是葡萄糖,可与新制Cu(OH)2悬浊液反应产生砖红色沉淀;肥皂的主要成分高级脂肪酸钠,脂肪是油脂,在碱性条件下水解可以生成高级脂肪酸钠,故制造肥皂的主要原料是脂肪;

(2)蛋白质水解的最终产物是氨基酸;

(3)A.蛋白质的组成元素主要为C、H、O、N,有的也含有少量P、S,不是只有C、H、O三种元素,A错误;

B.油脂在人体中水解生成的是高级脂肪酸和甘油,B错误;

C.多糖如纤维素、淀粉是没有甜味的,所以糖类并不都有甜味,C正确;

D.单糖不能水解,D错误;

故选C。

(4)当一束光通过胶体,从侧面观察时会产生丁达尔效应;因淀粉遇碘遍蓝色,蛋白质溶液遇碘不变色,所以若鉴别它们可选用的试剂是碘水。

17.(1)溶解硬脂酸甘油酯

(2)胶体

(3) 食盐 上 盐析

(4)冷凝回流

【分析】硬脂酸甘油酯(油脂)在碱性条件下的水解为皂化反应。

【详解】(1)加入酒精的作用为溶解硬脂酸甘油酯;

(2)皂化反应完成后所得混合物为胶体;

(3)混合物为胶体,向混合液中加入食盐,静置一段时间,溶液分为上下两层,肥皂在上层,这个操作称为盐析;

(4)油脂的沸点较低,加热易挥发,长导管的作用是冷凝回流。

18.(1) 浓硫酸 迅速升到170℃

(2)CH3CH2OH+6H2SO4(浓)=2CO2↑+6SO2↑+9H2O

(3)A→B→E→C

(4) 溶液褪色 有淡黄色沉淀生成 加成

(5)4

【分析】装置F是乙醇和浓H2SO4在170℃下反应制备乙烯,生成的乙烯气体中会混有SO2、CO2、乙醇蒸汽等物质,为实现实验目的,应用装置A中的NaOH溶液除去SO2、CO2,并用装置B中的澄清石灰水检验是否除尽,然后用装置E中的浓硫酸干燥,得到纯净干燥的乙烯,乙烯通入装有溴的CCl4溶液的装置C中,探究乙烯与单质溴能否反应,最后用装置D验证是否有HBr产生,以确定反应类型。

【详解】(1)混合浓硫酸与乙醇,与稀释浓硫酸相似,应将浓硫酸缓慢加入乙醇中,边加边搅拌;为了避免副反应发生,加热时应使溶液迅速升温到170 ℃;

(2)浓硫酸具有强氧化性,加热条件下,乙醇可与浓硫酸反应生成CO2、SO2等物质,其化学方程式为CH3CH2OH+6H2SO4(浓)=2CO2↑+6SO2↑+9H2O;

(3)为实现上述实验目的,应用装置A中的NaOH溶液除去SO2、CO2,并用装置B中的澄清石灰水检验是否除尽,然后用装置E中的浓硫酸干燥,得到纯净干燥的乙烯,乙烯通入装有溴的CCl4溶液的装置C中,探究乙烯与单质溴能否反应,最后用装置D验证是否有HBr产生,以确定反应类型,故装置的连接顺序为F→A→B→E→C→D;

(4)当C中观察到溴的CCl4溶液褪色时,乙烯与单质溴之间可能发生加成反应,也可能发生取代反应;若是取代反应,则会有HBr生成,HBr遇AgNO3溶液会产生淡黄色沉淀,若D中没有出现前面所描述的现象时,表明C中发生的是加成反应;

(5)①.浓硫酸的作用是催化剂、脱水剂,故错误;

②.在反应容器中放入几片碎瓷片是防止混合液暴沸,故正确;

③.圆底烧瓶中装的是乙醇和浓H2SO4的混合液,故错误;

④.需要控制溶液的温度为170℃,所以温度计应插入反应溶液液面下,以便控制温度,故正确;

⑤.乙烯、SO2、乙醇蒸汽等都能使酸性KMnO4溶液褪色,不能说明有乙烯生成,故错误;

⑥.制备乙烯时,伴随有乙醇和浓硫酸的氧化还原反应,由于生成黑色的C单质,溶液的颜色会逐渐变黑,故正确;

⑦.制备乙烯时,伴随有乙醇和浓硫酸的氧化还原反应,生成带刺激性气味的SO2气体,故正确;

故说法正确的个数有4个。

19.(1) BaCl2 HCl

(2)静置,取上层清液加入少量硫酸钠溶液,没有白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量

(3)Ba2++CO=BaCO3↓、Ca2++CO=CaCO3↓

(4) 不能 能 取半透膜外溶液,加入少量碘水 液体没有变成蓝色,证明淀粉不能透过半透膜 另取一份半透膜外溶液,加入足量稀盐酸和少量1 mol·L-1 BaCl2溶液 产生不溶于盐酸的白色沉淀,证明SO能够透过半透膜

【分析】混合溶液经渗析得到淀粉溶液和含有杂质的氯化钠溶液;向含有杂质的氯化钠溶液中加入过量的氯化钡溶液,将硫酸钠转化为硫酸钡沉淀,过滤得到硫酸钡沉淀A和引入氯化钡杂质的滤液;向滤液中加入过量的碳酸钠溶液,将氯化钙和氯化钡转化为碳酸钙和碳酸钡沉淀,过滤得到含有碳酸钙、碳酸钡的沉淀B和引入碳酸钠杂质的滤液;再向滤液中加入适量的盐酸,将碳酸钠转化为氯化钠,经蒸发得到氯化钠晶体。

【详解】(1)由分析可知,试剂①为氯化钡溶液、试剂③为盐酸,故答案为:BaCl2;HCl;

(2)检验氯化钡溶液过量的操作为静置,取上层清液加入少量硫酸钠溶液,没有白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量,故答案为:静置,取上层清液加入少量硫酸钠溶液,没有白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量;

(3)由分析可知,试剂②为碳酸钠溶液,加入试剂②发生的反应为溶液中的氯化钙和氯化钡与碳酸钠溶液反应生成碳酸钙和碳酸钡沉淀,反应的离子方程式为Ba2++CO=BaCO3↓、Ca2++CO=CaCO3↓,故答案为:Ba2++CO=BaCO3↓、Ca2++CO=CaCO3↓;

(4)胶体粒子和浊液粒子半径比较大,不能透过半透膜,而溶液粒子可透过半透膜,即淀粉不能透过半透膜,硫酸根离子能透过半透膜;取半透膜外溶液少许于试管中,加入少量碘水,溶液没有变成蓝色,证明淀粉不能透过半透膜;另取一份半透膜外溶液少许于试管中,加入足量稀盐酸和少量1 mol·L-1氯化钡溶液,产生不溶于盐酸的白色沉淀,证明S硫酸根离子能够透过半透膜,故答案为:不能;能;取半透膜外溶液,加入少量碘水;液体没有变成蓝色,证明淀粉不能透过半透膜;另取一份半透膜外溶液,加入足量稀盐酸和少量1 mol·L-1 BaCl2溶液;产生不溶于盐酸的白色沉淀,证明SO能够透过半透膜。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页