6.3 测量物质的密度 教案 -2022-2023学年人教版物理八年级上册

文档属性

| 名称 | 6.3 测量物质的密度 教案 -2022-2023学年人教版物理八年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

八 年级 物理 学科教案

课题: 测量物质的密度 课时: 2

教学目标: 会用量筒测量液体的体积、固体的体积,并利用天平的量筒测量不同形状固体和液体的密度,体会等量替换的方法 会利用物理公式间接的测定某个物理量,进一步巩固密度的概念 在测量固体和液体密度的过程中,熟悉天平、量筒的使用技能,规范实验操作步骤,培养严谨的科学态度。

教学重点 教学难点

测量固体和液体的密度 1、理解实验过程中的误差分析

前置作业: 复的使用

教 学 过 程-体验过程 课堂实录

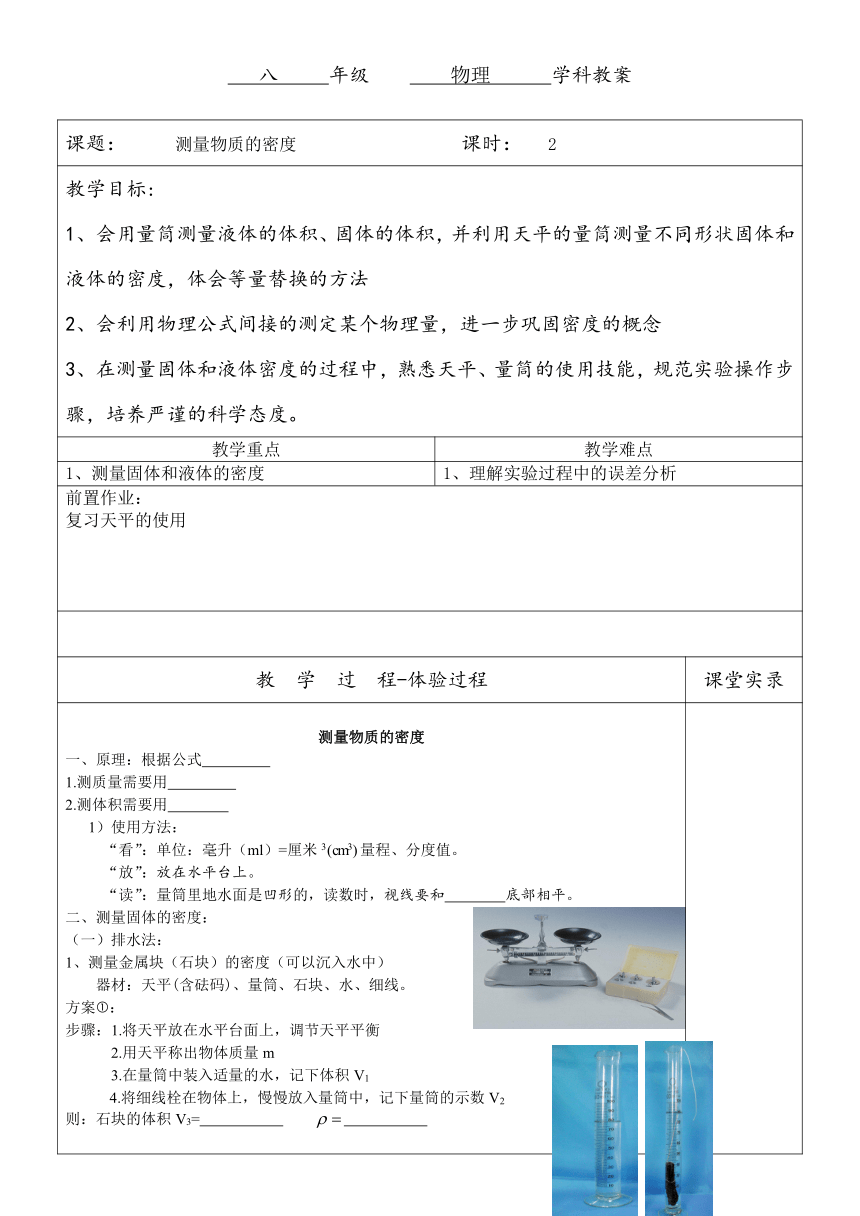

测量物质的密度 原理:根据公式 测质量需要用 测体积需要用 1)使用方法: “看”:单位:毫升(ml)=厘米3 ( cm3 ) 量程、分度值。 “放”:放在水平台上。 “读”:量筒里地水面是凹形的,读数时,视线要和 底部相平。 测量固体的密度: (一)排水法: 1、测量金属块(石块)的密度(可以沉入水中) 器材:天平(含砝码)、量筒、石块、水、细线。 方案: 步骤:1.将天平放在水平台面上,调节天平平衡 (

V2

) (

V1

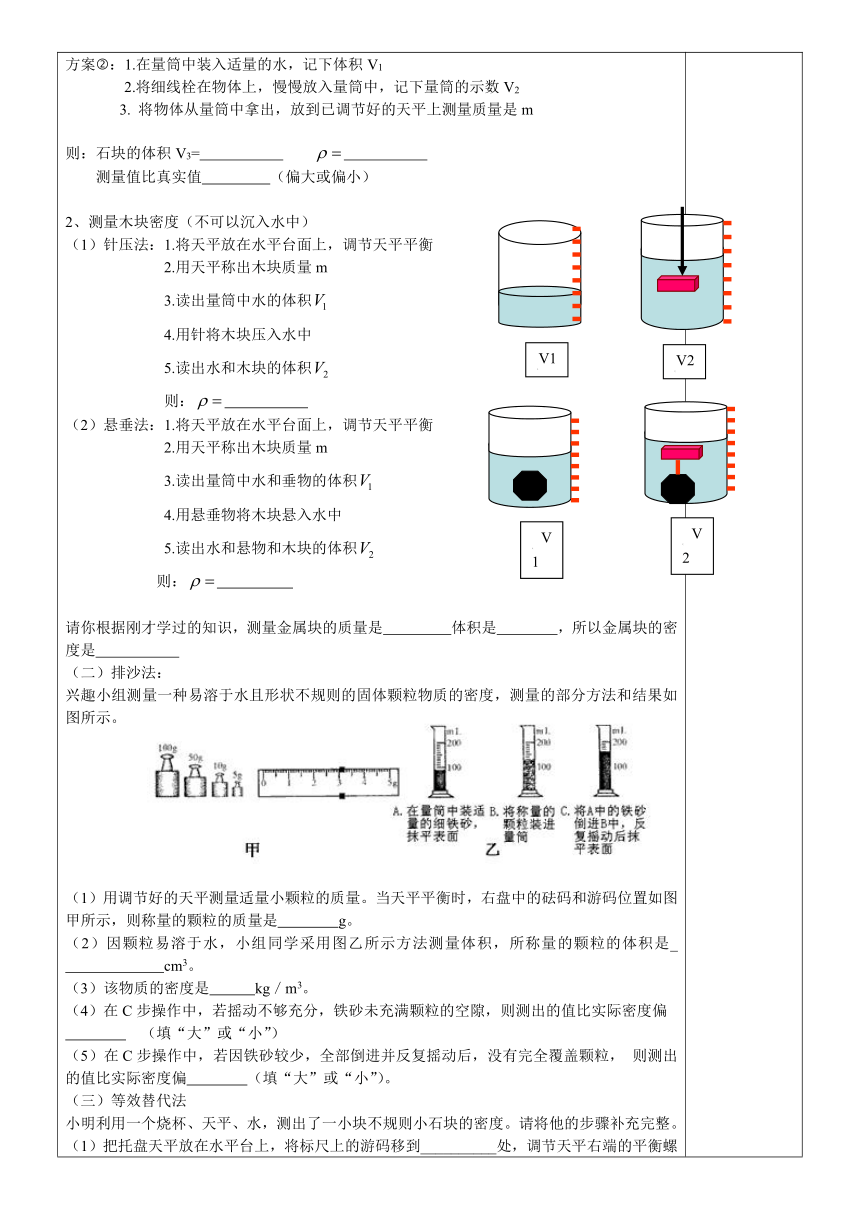

) 2.用天平称出物体质量m 3.在量筒中装入适量的水,记下体积V1 4.将细线栓在物体上,慢慢放入量筒中,记下量筒的示数V2 则:石块的体积V3= 方案:1.在量筒中装入适量的水,记下体积V1 2.将细线栓在物体上,慢慢放入量筒中,记下量筒的示数V2 3. 将物体从量筒中拿出,放到已调节好的天平上测量质量是m 则:石块的体积V3= 测量值比真实值 (偏大或偏小) 2、测量木块密度(不可以沉入水中) 针压法:1.将天平放在水平台面上,调节天平平衡 2.用天平称出木块质量m 3.读出量筒中水的体积 (

V2

) (

V1

) 4.用针将木块压入水中 5.读出水和木块的体积 (

V1

V2

) 则: 悬垂法:1.将天平放在水平台面上,调节天平平衡 2.用天平称出木块质量m 3.读出量筒中水和垂物的体积 4.用悬垂物将木块悬入水中 5.读出水和悬物和木块的体积 则: 请你根据刚才学过的知识,测量金属块的质量是 体积是 ,所以金属块的密度是 (二)排沙法: 兴趣小组测量一种易溶于水且形状不规则的固体颗粒物质的密度,测量的部分方法和结果如图所示。 (1)用调节好的天平测量适量小颗粒的质量。当天平平衡时,右盘中的砝码和游码位置如图甲所示,则称量的颗粒的质量是 g。 (2)因颗粒易溶于水,小组同学采用图乙所示方法测量体积,所称量的颗粒的体积是_ cm3。 (3)该物质的密度是 kg/m3。 (4)在C步操作中,若摇动不够充分,铁砂未充满颗粒的空隙,则测出的值比实际密度偏 (填“大”或“小”) (5)在C步操作中,若因铁砂较少,全部倒进并反复摇动后,没有完全覆盖颗粒, 则测出的值比实际密度偏 (填“大”或“小”)。 (三)等效替代法 小明利用一个烧杯、天平、水,测出了一小块不规则小石块的密度。请将他的步骤补充完整。 (1)把托盘天平放在水平台上,将标尺上的游码移到__________处,调节天平右端的平衡螺母,使天平平衡。 (2)用天平测量小石块的质量,天平平衡时,右盘中的砝码和标尺上的游码如图所示,则小石块为__________g。 (3)如图所示,A、往烧杯中加入适量的水,把小石块浸没,在水面到达的位置做上标记;B、取出小石块,测得烧杯和水的总质量为122g;C、往烧杯中加水,直到____________________,再测出此时烧杯和水的总质量为142g。 (4)计算出小石块的体积为__________cm3。 (5)用密度公式计算出小石块的密度为__________kg/m3; 三、测量液体密度: (

m1

m2

V

)方法一:1.用天平测杯和液体的总质量 2.倒入量筒中一部分液体读出液体体积V 3.用天平测量剩余液体和杯的总质量 则: 方法二:1.用天平测空杯质量 2.将杯中装一定量某液体,用天平测总质量 3.将杯中该液体全部倒到量筒中,读量筒内液体的体积V (

V

) (

m2

2

) (

m1

) 则: 测量结果:测量值比真实值 (偏大或偏小) ,因为 方法三: 1.用天平测量杯和液体质量 读量杯内液体的体积V 3.将液体全部倒出用天平测量空量杯质量 则: 测量结果:测量值比真实值 (偏大或偏小) ,因为 (

m2

2

) (

m1

) 请你根据上面学过的知识,选出一种方案,算出水的密度是

测评:

安全记实:出勤 人;缺席 人 备注:

教学反思: 测量物质的密度是一节新课,同时也是一节复习课,但学生感性认识不够,需要多做实验,明确其流程,这样效果才能更好呈现,关于其他测量方法可在习题中引出,不必全部讲解,给学生足够的思考空间,这样可以起到事半功倍的作用。

课题: 测量物质的密度 课时: 2

教学目标: 会用量筒测量液体的体积、固体的体积,并利用天平的量筒测量不同形状固体和液体的密度,体会等量替换的方法 会利用物理公式间接的测定某个物理量,进一步巩固密度的概念 在测量固体和液体密度的过程中,熟悉天平、量筒的使用技能,规范实验操作步骤,培养严谨的科学态度。

教学重点 教学难点

测量固体和液体的密度 1、理解实验过程中的误差分析

前置作业: 复的使用

教 学 过 程-体验过程 课堂实录

测量物质的密度 原理:根据公式 测质量需要用 测体积需要用 1)使用方法: “看”:单位:毫升(ml)=厘米3 ( cm3 ) 量程、分度值。 “放”:放在水平台上。 “读”:量筒里地水面是凹形的,读数时,视线要和 底部相平。 测量固体的密度: (一)排水法: 1、测量金属块(石块)的密度(可以沉入水中) 器材:天平(含砝码)、量筒、石块、水、细线。 方案: 步骤:1.将天平放在水平台面上,调节天平平衡 (

V2

) (

V1

) 2.用天平称出物体质量m 3.在量筒中装入适量的水,记下体积V1 4.将细线栓在物体上,慢慢放入量筒中,记下量筒的示数V2 则:石块的体积V3= 方案:1.在量筒中装入适量的水,记下体积V1 2.将细线栓在物体上,慢慢放入量筒中,记下量筒的示数V2 3. 将物体从量筒中拿出,放到已调节好的天平上测量质量是m 则:石块的体积V3= 测量值比真实值 (偏大或偏小) 2、测量木块密度(不可以沉入水中) 针压法:1.将天平放在水平台面上,调节天平平衡 2.用天平称出木块质量m 3.读出量筒中水的体积 (

V2

) (

V1

) 4.用针将木块压入水中 5.读出水和木块的体积 (

V1

V2

) 则: 悬垂法:1.将天平放在水平台面上,调节天平平衡 2.用天平称出木块质量m 3.读出量筒中水和垂物的体积 4.用悬垂物将木块悬入水中 5.读出水和悬物和木块的体积 则: 请你根据刚才学过的知识,测量金属块的质量是 体积是 ,所以金属块的密度是 (二)排沙法: 兴趣小组测量一种易溶于水且形状不规则的固体颗粒物质的密度,测量的部分方法和结果如图所示。 (1)用调节好的天平测量适量小颗粒的质量。当天平平衡时,右盘中的砝码和游码位置如图甲所示,则称量的颗粒的质量是 g。 (2)因颗粒易溶于水,小组同学采用图乙所示方法测量体积,所称量的颗粒的体积是_ cm3。 (3)该物质的密度是 kg/m3。 (4)在C步操作中,若摇动不够充分,铁砂未充满颗粒的空隙,则测出的值比实际密度偏 (填“大”或“小”) (5)在C步操作中,若因铁砂较少,全部倒进并反复摇动后,没有完全覆盖颗粒, 则测出的值比实际密度偏 (填“大”或“小”)。 (三)等效替代法 小明利用一个烧杯、天平、水,测出了一小块不规则小石块的密度。请将他的步骤补充完整。 (1)把托盘天平放在水平台上,将标尺上的游码移到__________处,调节天平右端的平衡螺母,使天平平衡。 (2)用天平测量小石块的质量,天平平衡时,右盘中的砝码和标尺上的游码如图所示,则小石块为__________g。 (3)如图所示,A、往烧杯中加入适量的水,把小石块浸没,在水面到达的位置做上标记;B、取出小石块,测得烧杯和水的总质量为122g;C、往烧杯中加水,直到____________________,再测出此时烧杯和水的总质量为142g。 (4)计算出小石块的体积为__________cm3。 (5)用密度公式计算出小石块的密度为__________kg/m3; 三、测量液体密度: (

m1

m2

V

)方法一:1.用天平测杯和液体的总质量 2.倒入量筒中一部分液体读出液体体积V 3.用天平测量剩余液体和杯的总质量 则: 方法二:1.用天平测空杯质量 2.将杯中装一定量某液体,用天平测总质量 3.将杯中该液体全部倒到量筒中,读量筒内液体的体积V (

V

) (

m2

2

) (

m1

) 则: 测量结果:测量值比真实值 (偏大或偏小) ,因为 方法三: 1.用天平测量杯和液体质量 读量杯内液体的体积V 3.将液体全部倒出用天平测量空量杯质量 则: 测量结果:测量值比真实值 (偏大或偏小) ,因为 (

m2

2

) (

m1

) 请你根据上面学过的知识,选出一种方案,算出水的密度是

测评:

安全记实:出勤 人;缺席 人 备注:

教学反思: 测量物质的密度是一节新课,同时也是一节复习课,但学生感性认识不够,需要多做实验,明确其流程,这样效果才能更好呈现,关于其他测量方法可在习题中引出,不必全部讲解,给学生足够的思考空间,这样可以起到事半功倍的作用。

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活