统编版语文八下 文言文阅读训练 习题课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八下 文言文阅读训练 习题课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 410.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-04 08:08:50 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第三单元

阅读训练三

(一)阅读《蒹葭》这首诗,回答问题。

蒹 葭

《诗经·秦风》

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。 所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。 所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

1.请自选角度,赏析这首诗在写作上的独特之处。

2.这首诗抒发了怎样的思想感情?

1.请自选角度,赏析这首诗在写作上的独特之处。

答案示例一:

此诗采用重章叠句的形式,形成了反复吟咏、一唱三叹的艺术效果,而且具有将诗意不断推进的作用。写出了主人公追求时间之久,追寻过程之艰难。

答案示例二:

运用兴的手法,以秋水岸边凄清的秋景起兴,“蒹葭苍苍,白露为霜”“蒹葭萋萋,白露未晞”“蒹葭采采,白露未已”,描绘了一片水乡清秋的景色,暗寓了主人公此时的心情和感受,与诗人惆怅失意的心境是相一致的。(意思对即可)

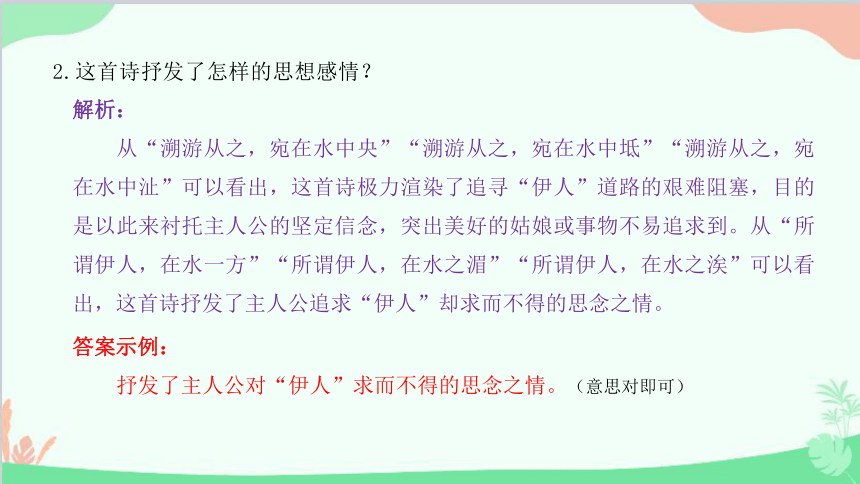

2.这首诗抒发了怎样的思想感情?

解析:

从“溯游从之,宛在水中央”“溯游从之,宛在水中坻”“溯游从之,宛在水中沚”可以看出,这首诗极力渲染了追寻“伊人”道路的艰难阻塞,目的是以此来衬托主人公的坚定信念,突出美好的姑娘或事物不易追求到。从“所谓伊人,在水一方”“所谓伊人,在水之湄”“所谓伊人,在水之涘”可以看出,这首诗抒发了主人公追求“伊人”却求而不得的思念之情。

答案示例:

抒发了主人公对“伊人”求而不得的思念之情。(意思对即可)

(二)阅读下面的选文,回答问题。

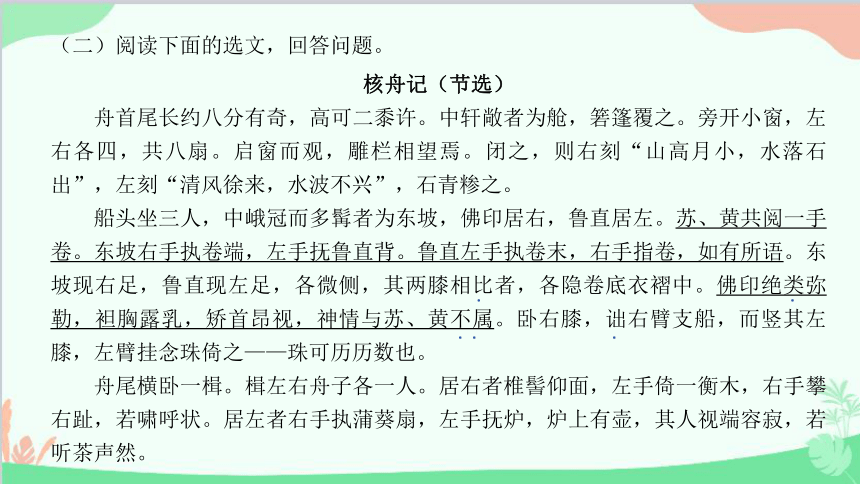

核舟记(节选)

舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。中轩敞者为舱,箬篷覆之。旁开小窗,左右各四,共八扇。启窗而观,雕栏相望焉。闭之,则右刻“山高月小,水落石出”,左刻“清风徐来,水波不兴”,石青糁之。

船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之——珠可历历数也。

舟尾横卧一楫。楫左右舟子各一人。居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。

·

· ·

·

·

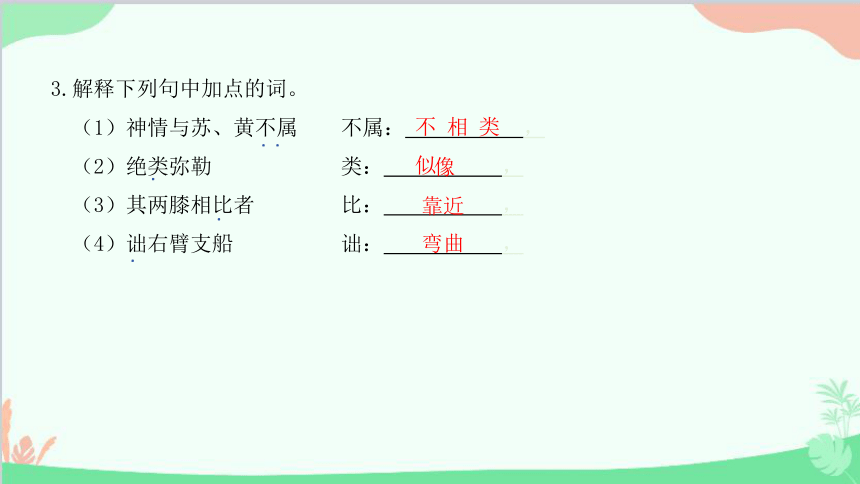

3.解释下列句中加点的词。

(1)神情与苏、黄不属 不属: ,

(2) 绝类弥勒 类: ,

(3)其两膝相比者 比: ,

(4)诎右臂支船 诎: ,

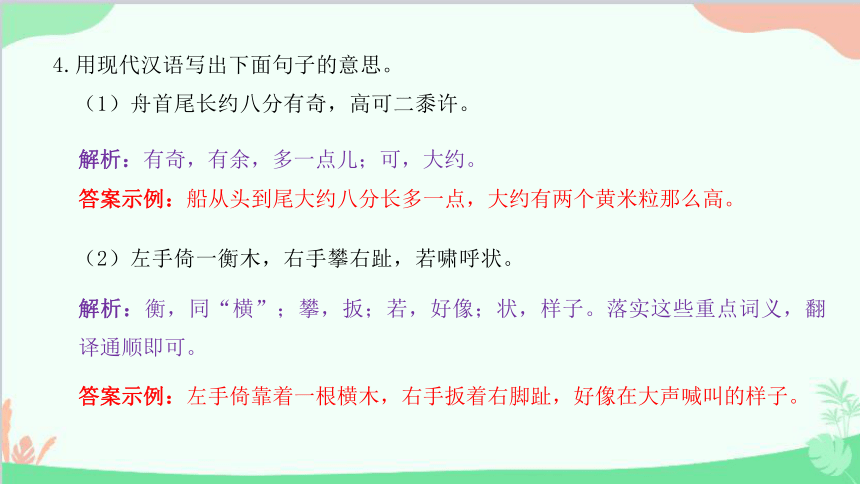

4.用现代汉语写出下面句子的意思。

(1)舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。

(2)左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。

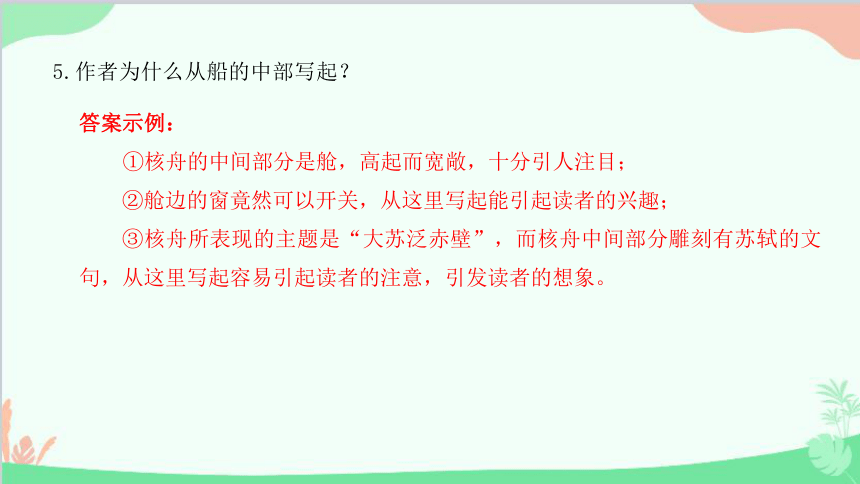

5.作者为什么从船的中部写起?

6.画横线句子描述苏轼、鲁直和佛印的神态,说说雕刻者要渲染他们此时此刻什么样的心态。

· ·

·

·

·

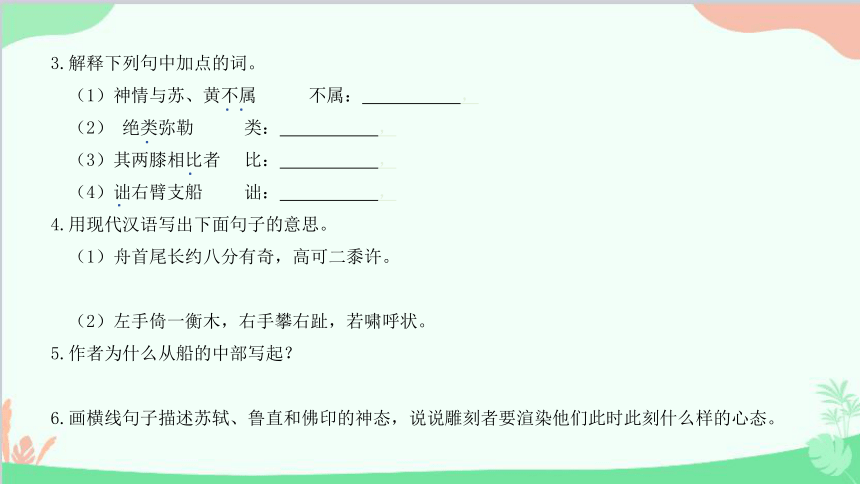

3.解释下列句中加点的词。

(1)神情与苏、黄不属 不属: ,

(2)绝类弥勒 类: ,

(3)其两膝相比者 比: ,

(4)诎右臂支船 诎: ,

· ·

·

·

·

不相类似

像

靠近

弯曲

4.用现代汉语写出下面句子的意思。

(1)舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。

(2)左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。

答案示例:船从头到尾大约八分长多一点,大约有两个黄米粒那么高。

解析:有奇,有余,多一点儿;可,大约。

答案示例:左手倚靠着一根横木,右手扳着右脚趾,好像在大声喊叫的样子。

解析:衡,同“横”;攀,扳;若,好像;状,样子。落实这些重点词义,翻译通顺即可。

5.作者为什么从船的中部写起?

答案示例:

①核舟的中间部分是舱,高起而宽敞,十分引人注目;

②舱边的窗竟然可以开关,从这里写起能引起读者的兴趣;

③核舟所表现的主题是“大苏泛赤壁”,而核舟中间部分雕刻有苏轼的文句,从这里写起容易引起读者的注意,引发读者的想象。

6.画横线句子描述苏轼、鲁直和佛印的神态,说说雕刻者要渲染他们此时此刻什么样的心态。

解析:“苏、黄共阅一手卷……如有所语。”对苏轼、黄庭坚的神态、动作描写,表明苏、黄二人陶醉在这水光山色的掩映之间,陶醉在对书画手卷的欣赏之中,完全忘记了现实的烦恼,反映了他们豁达的胸襟;“佛印绝类弥勒,袒胸露乳……神情与苏、黄不属”刻画了一个超脱世俗、放浪形骸的和尚形象,表明佛印无拘无束、放旷不羁。作答时,需要注意题干的“心态”二字。

答案示例:渲染他们豁达、放旷的胸襟,表现他们在水光山色的掩映之中完全忘记了现实的烦恼,而陶醉在眼前画卷般的美好意境中。

苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。

佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。

(三)(20-21·东营广饶期中)阅读下面两个文段,回答问题。

【甲】潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(节选自柳宗元《小石潭记》)

【乙】道州①城西百余步,有小溪。南流数十步,合营溪②。水抵两岸,悉皆怪石,欹③嵌④盘屈,不可名状。清流触石,洄悬激注。佳木异竹,垂阴相荫。此溪若在山野,则宜逸民退士⑤之所游处;在人间,则可为都邑之胜境,静者之林亭。而置州⑥已来,无人赏爱,徘徊溪上,为之怅然。

(节选自元结《右溪记》)

【注】 ①道州:今湖南省道县。唐时偏僻荒凉,元结曾在此为官。②合营溪:汇入营溪。③欹:倾斜。④嵌:张开。⑤逸民退士:遁世隐居的人。⑥置州:设置州郡。

7.解释下面句子中加点词语的意思。

(1)潭中鱼可百许头 可: ,

(2)以其境过清 以: ,

(3)南流数十步 南: ,

(4)不可名状 名: ,

8.用现代汉语写出下面句子在文中的意思。

佳木异竹,垂阴相荫。

9.【甲】【乙】两文各从什么角度写出了水怎样的特点?

10.简要说明两文在写法上的相同之处及其作用。

·

·

·

·

参考译文:

从道州城向西走一百多步,有一条小溪。这条小溪向南流几十步远,汇入营溪。溪水拍打着两岸,岸边全是一些奇石,(这些石头)有的倾斜嵌叠,有的盘曲回旋,不能够用言语形容它们美妙的样子。清澈的溪流撞击着岩石,水回旋而流,激水触石溅起高高的浪花,激荡倾注。秀美的树木和奇异的竹子,投下的阴影互相掩映。这条溪水如果在空旷的山间田野,就是很适合遁世隐居的人居住的;如果它在人烟密集的地方,就可以成为都会城镇(市民游览)的胜地,仁者休憩的园林。但是自从道州成为州的治所以来,至今也没有人来欣赏和喜爱(它),我在溪水边走来走去,为它(景色秀丽但无人知晓)而惋惜。

【乙】道州①城西百余步,有小溪。南流数十步,合营溪②。水抵两岸,悉皆怪石,欹③嵌④盘屈,不可名状。清流触石,洄悬激注。佳木异竹,垂阴相荫。此溪若在山野,则宜逸民退士⑤之所游处;在人间,则可为都邑之胜境,静者之林亭。而置州⑥已来,无人赏爱,徘徊溪上,为之怅然。

(节选自元结《右溪记》)

【注】 ①道州:今湖南省道县。唐时偏僻荒凉,元结曾在此为官。②合营溪:汇入营溪。③欹:倾斜。④嵌:张开。⑤逸民退士:遁世隐居的人。⑥置州:设置州郡。

7.解释下面句子中加点词语的意思。

(1)潭中鱼可百许头 可: ,

(2)以其境过清 以: ,

(3)南流数十步 南: ,

(4)不可名状 名: ,

·

·

·

·

大约

因为

向南

说出

8.用现代汉语写出下面句子在文中的意思。

佳木异竹,垂阴相荫。

解析:

异,奇异的;垂阴,投下的阴影;相荫,彼此遮蔽荫护。落实这些重点词义,翻译通顺即可。

答案示例:

秀美的树木与奇异的竹子,投下的阴影互相掩映。

9.【甲】【乙】两文各从什么角度写出了水怎样的特点?

答案示例:

【甲】文:侧面(间接)描写水的清澈透明。【乙】文:正面(直接)描写水流清澈、湍急。

解析:

【甲】文描写水的句子是:潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。这句话表面上是写水中游鱼的数量之多、水中游鱼的姿态,其实是用鱼来衬托水的清澈,是侧面描写。故可知,【甲】文侧面(间接)描写水的清澈透明。【乙】文描写水的句子是:清流触石,洄悬激注。这句话“清流”二字直接写出水的清澈,“洄悬激注”的意思是“水回旋而流,激水触石溅起高高的浪花,激荡倾注”,这是写水流的湍急,因为水流急才会和石头碰撞溅起浪花。这是正面(直接)写水的清澈和湍急。

10.简要说明两文在写法上的相同之处及其作用。

答案示例:

都采用了借景抒情的表现手法,《小石潭记》中柳宗元记叙了游玩的整个过程,以优美的语言描写了小石潭的景色,含蓄地抒发了自己被贬后无法排遣的忧伤凄苦的感情。《右溪记》中元结由小溪引起感慨,以议论为主,兼以抒情,将作者隐士的襟怀与怀才不遇的身世之感充分表现出来,使写景的志趣得以体现。

解析:

结合【甲】文“凄神寒骨,悄怆幽邃”及写作背景可知,作者柳宗元被贬后心情压抑,想要通过游玩来排遣心中郁积的苦闷,但是看到这寂寥、凄清的小石潭环境,内心痛苦的情绪还是被触发了,说这小石潭环境凄清,难以久留,这是借景抒情的手法,含蓄地抒发了自己被贬后无法排遣的忧伤凄苦的感情。结合【乙】文“而置州已来,无人赏爱,徘徊溪上,为之怅然”可知,作者表面上用议论的手法,写为这条小溪没有得到世人的赏识、喜爱而怅然,实际上是说自己如同这小溪一般无人赏识,抒发自己怀才不遇的惆怅。故【甲】【乙】两文在手法上的相同点是都运用了借景抒情的手法。

(四)阅读下面两个文段,回答问题。

【甲】见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(节选自陶渊明《桃花源记》)

(四)阅读下面两个文段,回答问题。

【乙】江宁府城,其西北包卢龙山而止。余尝求小盘谷,至其地,土人或曰无有。惟大竹蔽天,多歧路,曲折广狭如一,探之不可穷。闻犬声,乃急赴之,卒不见人。

熟五斗米顷,行抵寺,曰归云堂。土田宽舒,居民以桂为业。寺傍有草径甚微南出之乃坠大谷。四山皆大桂树,随山陂陀。其状若仰大盂,空响内贮,謦欬①不得他逸;寂寥无声,而耳听常满。渊水积焉,尽山麓而止。

由寺北行,至卢龙山,其中阬谷洼隆,若井灶龈腭之状。或曰:“遗老所避兵者②,三十六茅庵,七十二团瓢③, 皆当其地。”

日且暮,乃登山循城而归。暝色下积,月光布其上,俯视万影摩荡,若鱼龙起伏波浪中。诸人皆曰:“此万竹蔽天处也。所谓小盘谷,殆近之矣。”

(节选自梅曾亮《游小盘谷记》)

【注】 ①謦欬:咳嗽。轻曰謦,重曰欬。②遗老所避兵者:清兵南下时,明朝遗民逃往深山避兵之处。③三十六茅庵,七十二团瓢:茅庵,草屋;团瓢,圆形草屋。三十六、七十二,形容其多。

11.用“/”给文中画波浪线的句子断句。(限断两处)

寺 傍 有 草 径 甚 微 南 出 之 乃 坠 大 谷

12.解释下列句中加点词语的意思。

(1)便要还家 要: ,

(2)此中人语云 语: ,

(3)日且暮 且: ,

(4)月光布其上 布: ,

13.【甲】文结尾写刘子骥探访桃花源未果,【乙】文开头写“余尝求小盘谷,至其地,土人或曰无有”,说说作者这样写的目的分别是什么。

14.【甲】文中有“先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境”,【乙】文中有“遗老所避兵者,三十六茅庵,七十二团瓢,皆当其地”,这些内容折射出作者怎样的情感?

·

·

·

·

参考译文:

【乙】江宁府城,它的西北面被卢龙山包围而止。我曾经去探访过小盘谷,到了那里,当地有的人却说没有这地方。只见万竹蔽天,歧路很多,曲折广狭却相同,顺路寻求也看不到尽头。忽听得犬吠声,急忙赶去,终不见人。

大约走了可以煮熟五斗米的时间,到一寺院,叫归云堂。土田宽广开阔,居民以种桂树为职业。寺旁有一条小小草径,向南一伸,便下垂到大谷。四面山上都是大桂树,随着山势倾斜。形状像大钵仰天,空响积贮其中,咳嗽之声也不能泄散;在寂寥无声中,耳朵里听起来却总是充满着声响。深潭中的积水,一直灌注到山脚。

【乙】江宁府城,其西北包卢龙山而止。余尝求小盘谷,至其地,土人或曰无有。惟大竹蔽天,多歧路,曲折广狭如一,探之不可穷。闻犬声,乃急赴之,卒不见人。

熟五斗米顷,行抵寺,曰归云堂。土田宽舒,居民以桂为业。寺傍有草径甚微南出之乃坠大谷。四山皆大桂树,随山陂陀。其状若仰大盂,空响内贮,謦欬①不得他逸;寂寥无声,而耳听常满。渊水积焉,尽山麓而止。

【注】 ①謦欬:咳嗽。轻曰謦,重曰欬。

参考译文:

从寺院向北走,走到卢龙山,山中的岗岭和溪谷高低起伏,像井灶龈腭那样高低相接。有人说:“这是明代遗老避兵火之地,所谓三十六茅庵、七十二团瓢,应该是在这里。”

将近傍晚,我们就在登上卢龙山以后,顺着进城的路往回走。不久夜色笼罩了大地,月光洒满地面,低头看去,只见万影荡漾,像鱼龙在波浪中起伏。同行的人都说:“这是万竹蔽天的地方呀。所谓小盘谷,大概就在这附近了吧。”

由寺北行,至卢龙山,其中阬谷洼隆,若井灶龈腭之状。或曰:“遗老所避兵者②,三十六茅庵,七十二团瓢③, 皆当其地。”

日且暮,乃登山循城而归。暝色下积,月光布其上,俯视万影摩荡,若鱼龙起伏波浪中。诸人皆曰:“此万竹蔽天处也。所谓小盘谷,殆近之矣。”

(节选自梅曾亮《游小盘谷记》)

【注】 ②遗老所避兵者:清兵南下时,明朝遗民逃往深山避兵之处。③三十六茅庵,七十二团瓢:茅庵,草屋;团瓢,圆形草屋。三十六、七十二,形容其多。

11.用“/”给文中画波浪线的句子断句。(限断两处)

寺 傍 有 草 径 甚 微 南 出 之 乃 坠 大 谷

答案示例:

寺傍有草径甚微/南出之/乃坠大谷

解析:

这句话的意思是:寺旁有一条小小草径,向南一伸,便下垂到大谷。“寺傍有草径甚微”写小路的位置,“南出之”写路的走向,“乃坠大谷”写路的尽头。故断句为:寺傍有草径甚微/南出之/乃坠大谷。

12.解释下列句中加点词语的意思。

(1)便要还家 要: ,

(2)此中人语云 语: ,

(3)日且暮 且: ,

(4)月光布其上 布: ,

·

·

·

·

同“邀”,邀请

告诉

将要

映照

13.【甲】文结尾写刘子骥探访桃花源未果,【乙】文开头写“余尝求小盘谷,至其地,土人或曰无有”,说说作者这样写的目的分别是什么。

答案示例:

【甲】文结尾写刘子骥探访桃花源未果,增添了桃花源的神秘色彩,暗示这样神秘美好的境界是虚构的,在当时的现实生活中是不存在的,反映出人们对美好生活的向往和追求。【乙】文开头写“余尝求小盘谷,至其地,土人或曰无有”既表现了小盘谷的幽深难测,又增添了小盘谷的神秘色彩。

解析:

《桃花源记》中,由“忽逢桃花林”可以看出“桃花林”是渔人偶然发现的;结尾写“闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者”可以看出再找寻桃源,结果是找寻不到。写刘子骥探访未果的情形,用意是让真实的历史人物出来作证,增添故事的传奇色彩,也暗示了这个虚构的理想世界是不存在的,表现了人们对美好生活的向往。【乙】文中,根据文意,“余尝求小盘谷,至其地,土人或曰无有”,说明当地人也不知小盘谷的具体位置,表现了小盘谷幽深难测的神秘色彩。

14.【甲】文中有“先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境”,【乙】文中有“遗老所避兵者,三十六茅庵,七十二团瓢,皆当其地”,这些内容折射出作者怎样的情感?

答案示例:

折射出作者对战乱的厌恶和对和平安宁生活的向往。

解析:

【甲】文中,“先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境”,是桃花源人的来历,他们因为躲避战乱才来到这个与世隔绝的地方,过上了和平安宁的生活;

【乙】文中,作者凭吊遗民避难之所——小盘谷,描绘了清静的环境和秀丽的风光,表达了作者对返璞归真的生活的向往;并说“遗老所避兵者,三十六茅庵,七十二团瓢,皆当其地”,这是躲避战乱的人居住的遗迹,也表达出作者对战乱的厌恶,对和平安宁生活的向往。

第三单元

阅读训练三

(一)阅读《蒹葭》这首诗,回答问题。

蒹 葭

《诗经·秦风》

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。 所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。 所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

1.请自选角度,赏析这首诗在写作上的独特之处。

2.这首诗抒发了怎样的思想感情?

1.请自选角度,赏析这首诗在写作上的独特之处。

答案示例一:

此诗采用重章叠句的形式,形成了反复吟咏、一唱三叹的艺术效果,而且具有将诗意不断推进的作用。写出了主人公追求时间之久,追寻过程之艰难。

答案示例二:

运用兴的手法,以秋水岸边凄清的秋景起兴,“蒹葭苍苍,白露为霜”“蒹葭萋萋,白露未晞”“蒹葭采采,白露未已”,描绘了一片水乡清秋的景色,暗寓了主人公此时的心情和感受,与诗人惆怅失意的心境是相一致的。(意思对即可)

2.这首诗抒发了怎样的思想感情?

解析:

从“溯游从之,宛在水中央”“溯游从之,宛在水中坻”“溯游从之,宛在水中沚”可以看出,这首诗极力渲染了追寻“伊人”道路的艰难阻塞,目的是以此来衬托主人公的坚定信念,突出美好的姑娘或事物不易追求到。从“所谓伊人,在水一方”“所谓伊人,在水之湄”“所谓伊人,在水之涘”可以看出,这首诗抒发了主人公追求“伊人”却求而不得的思念之情。

答案示例:

抒发了主人公对“伊人”求而不得的思念之情。(意思对即可)

(二)阅读下面的选文,回答问题。

核舟记(节选)

舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。中轩敞者为舱,箬篷覆之。旁开小窗,左右各四,共八扇。启窗而观,雕栏相望焉。闭之,则右刻“山高月小,水落石出”,左刻“清风徐来,水波不兴”,石青糁之。

船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之——珠可历历数也。

舟尾横卧一楫。楫左右舟子各一人。居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。

·

· ·

·

·

3.解释下列句中加点的词。

(1)神情与苏、黄不属 不属: ,

(2) 绝类弥勒 类: ,

(3)其两膝相比者 比: ,

(4)诎右臂支船 诎: ,

4.用现代汉语写出下面句子的意思。

(1)舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。

(2)左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。

5.作者为什么从船的中部写起?

6.画横线句子描述苏轼、鲁直和佛印的神态,说说雕刻者要渲染他们此时此刻什么样的心态。

· ·

·

·

·

3.解释下列句中加点的词。

(1)神情与苏、黄不属 不属: ,

(2)绝类弥勒 类: ,

(3)其两膝相比者 比: ,

(4)诎右臂支船 诎: ,

· ·

·

·

·

不相类似

像

靠近

弯曲

4.用现代汉语写出下面句子的意思。

(1)舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。

(2)左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。

答案示例:船从头到尾大约八分长多一点,大约有两个黄米粒那么高。

解析:有奇,有余,多一点儿;可,大约。

答案示例:左手倚靠着一根横木,右手扳着右脚趾,好像在大声喊叫的样子。

解析:衡,同“横”;攀,扳;若,好像;状,样子。落实这些重点词义,翻译通顺即可。

5.作者为什么从船的中部写起?

答案示例:

①核舟的中间部分是舱,高起而宽敞,十分引人注目;

②舱边的窗竟然可以开关,从这里写起能引起读者的兴趣;

③核舟所表现的主题是“大苏泛赤壁”,而核舟中间部分雕刻有苏轼的文句,从这里写起容易引起读者的注意,引发读者的想象。

6.画横线句子描述苏轼、鲁直和佛印的神态,说说雕刻者要渲染他们此时此刻什么样的心态。

解析:“苏、黄共阅一手卷……如有所语。”对苏轼、黄庭坚的神态、动作描写,表明苏、黄二人陶醉在这水光山色的掩映之间,陶醉在对书画手卷的欣赏之中,完全忘记了现实的烦恼,反映了他们豁达的胸襟;“佛印绝类弥勒,袒胸露乳……神情与苏、黄不属”刻画了一个超脱世俗、放浪形骸的和尚形象,表明佛印无拘无束、放旷不羁。作答时,需要注意题干的“心态”二字。

答案示例:渲染他们豁达、放旷的胸襟,表现他们在水光山色的掩映之中完全忘记了现实的烦恼,而陶醉在眼前画卷般的美好意境中。

苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。

佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。

(三)(20-21·东营广饶期中)阅读下面两个文段,回答问题。

【甲】潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(节选自柳宗元《小石潭记》)

【乙】道州①城西百余步,有小溪。南流数十步,合营溪②。水抵两岸,悉皆怪石,欹③嵌④盘屈,不可名状。清流触石,洄悬激注。佳木异竹,垂阴相荫。此溪若在山野,则宜逸民退士⑤之所游处;在人间,则可为都邑之胜境,静者之林亭。而置州⑥已来,无人赏爱,徘徊溪上,为之怅然。

(节选自元结《右溪记》)

【注】 ①道州:今湖南省道县。唐时偏僻荒凉,元结曾在此为官。②合营溪:汇入营溪。③欹:倾斜。④嵌:张开。⑤逸民退士:遁世隐居的人。⑥置州:设置州郡。

7.解释下面句子中加点词语的意思。

(1)潭中鱼可百许头 可: ,

(2)以其境过清 以: ,

(3)南流数十步 南: ,

(4)不可名状 名: ,

8.用现代汉语写出下面句子在文中的意思。

佳木异竹,垂阴相荫。

9.【甲】【乙】两文各从什么角度写出了水怎样的特点?

10.简要说明两文在写法上的相同之处及其作用。

·

·

·

·

参考译文:

从道州城向西走一百多步,有一条小溪。这条小溪向南流几十步远,汇入营溪。溪水拍打着两岸,岸边全是一些奇石,(这些石头)有的倾斜嵌叠,有的盘曲回旋,不能够用言语形容它们美妙的样子。清澈的溪流撞击着岩石,水回旋而流,激水触石溅起高高的浪花,激荡倾注。秀美的树木和奇异的竹子,投下的阴影互相掩映。这条溪水如果在空旷的山间田野,就是很适合遁世隐居的人居住的;如果它在人烟密集的地方,就可以成为都会城镇(市民游览)的胜地,仁者休憩的园林。但是自从道州成为州的治所以来,至今也没有人来欣赏和喜爱(它),我在溪水边走来走去,为它(景色秀丽但无人知晓)而惋惜。

【乙】道州①城西百余步,有小溪。南流数十步,合营溪②。水抵两岸,悉皆怪石,欹③嵌④盘屈,不可名状。清流触石,洄悬激注。佳木异竹,垂阴相荫。此溪若在山野,则宜逸民退士⑤之所游处;在人间,则可为都邑之胜境,静者之林亭。而置州⑥已来,无人赏爱,徘徊溪上,为之怅然。

(节选自元结《右溪记》)

【注】 ①道州:今湖南省道县。唐时偏僻荒凉,元结曾在此为官。②合营溪:汇入营溪。③欹:倾斜。④嵌:张开。⑤逸民退士:遁世隐居的人。⑥置州:设置州郡。

7.解释下面句子中加点词语的意思。

(1)潭中鱼可百许头 可: ,

(2)以其境过清 以: ,

(3)南流数十步 南: ,

(4)不可名状 名: ,

·

·

·

·

大约

因为

向南

说出

8.用现代汉语写出下面句子在文中的意思。

佳木异竹,垂阴相荫。

解析:

异,奇异的;垂阴,投下的阴影;相荫,彼此遮蔽荫护。落实这些重点词义,翻译通顺即可。

答案示例:

秀美的树木与奇异的竹子,投下的阴影互相掩映。

9.【甲】【乙】两文各从什么角度写出了水怎样的特点?

答案示例:

【甲】文:侧面(间接)描写水的清澈透明。【乙】文:正面(直接)描写水流清澈、湍急。

解析:

【甲】文描写水的句子是:潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。这句话表面上是写水中游鱼的数量之多、水中游鱼的姿态,其实是用鱼来衬托水的清澈,是侧面描写。故可知,【甲】文侧面(间接)描写水的清澈透明。【乙】文描写水的句子是:清流触石,洄悬激注。这句话“清流”二字直接写出水的清澈,“洄悬激注”的意思是“水回旋而流,激水触石溅起高高的浪花,激荡倾注”,这是写水流的湍急,因为水流急才会和石头碰撞溅起浪花。这是正面(直接)写水的清澈和湍急。

10.简要说明两文在写法上的相同之处及其作用。

答案示例:

都采用了借景抒情的表现手法,《小石潭记》中柳宗元记叙了游玩的整个过程,以优美的语言描写了小石潭的景色,含蓄地抒发了自己被贬后无法排遣的忧伤凄苦的感情。《右溪记》中元结由小溪引起感慨,以议论为主,兼以抒情,将作者隐士的襟怀与怀才不遇的身世之感充分表现出来,使写景的志趣得以体现。

解析:

结合【甲】文“凄神寒骨,悄怆幽邃”及写作背景可知,作者柳宗元被贬后心情压抑,想要通过游玩来排遣心中郁积的苦闷,但是看到这寂寥、凄清的小石潭环境,内心痛苦的情绪还是被触发了,说这小石潭环境凄清,难以久留,这是借景抒情的手法,含蓄地抒发了自己被贬后无法排遣的忧伤凄苦的感情。结合【乙】文“而置州已来,无人赏爱,徘徊溪上,为之怅然”可知,作者表面上用议论的手法,写为这条小溪没有得到世人的赏识、喜爱而怅然,实际上是说自己如同这小溪一般无人赏识,抒发自己怀才不遇的惆怅。故【甲】【乙】两文在手法上的相同点是都运用了借景抒情的手法。

(四)阅读下面两个文段,回答问题。

【甲】见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(节选自陶渊明《桃花源记》)

(四)阅读下面两个文段,回答问题。

【乙】江宁府城,其西北包卢龙山而止。余尝求小盘谷,至其地,土人或曰无有。惟大竹蔽天,多歧路,曲折广狭如一,探之不可穷。闻犬声,乃急赴之,卒不见人。

熟五斗米顷,行抵寺,曰归云堂。土田宽舒,居民以桂为业。寺傍有草径甚微南出之乃坠大谷。四山皆大桂树,随山陂陀。其状若仰大盂,空响内贮,謦欬①不得他逸;寂寥无声,而耳听常满。渊水积焉,尽山麓而止。

由寺北行,至卢龙山,其中阬谷洼隆,若井灶龈腭之状。或曰:“遗老所避兵者②,三十六茅庵,七十二团瓢③, 皆当其地。”

日且暮,乃登山循城而归。暝色下积,月光布其上,俯视万影摩荡,若鱼龙起伏波浪中。诸人皆曰:“此万竹蔽天处也。所谓小盘谷,殆近之矣。”

(节选自梅曾亮《游小盘谷记》)

【注】 ①謦欬:咳嗽。轻曰謦,重曰欬。②遗老所避兵者:清兵南下时,明朝遗民逃往深山避兵之处。③三十六茅庵,七十二团瓢:茅庵,草屋;团瓢,圆形草屋。三十六、七十二,形容其多。

11.用“/”给文中画波浪线的句子断句。(限断两处)

寺 傍 有 草 径 甚 微 南 出 之 乃 坠 大 谷

12.解释下列句中加点词语的意思。

(1)便要还家 要: ,

(2)此中人语云 语: ,

(3)日且暮 且: ,

(4)月光布其上 布: ,

13.【甲】文结尾写刘子骥探访桃花源未果,【乙】文开头写“余尝求小盘谷,至其地,土人或曰无有”,说说作者这样写的目的分别是什么。

14.【甲】文中有“先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境”,【乙】文中有“遗老所避兵者,三十六茅庵,七十二团瓢,皆当其地”,这些内容折射出作者怎样的情感?

·

·

·

·

参考译文:

【乙】江宁府城,它的西北面被卢龙山包围而止。我曾经去探访过小盘谷,到了那里,当地有的人却说没有这地方。只见万竹蔽天,歧路很多,曲折广狭却相同,顺路寻求也看不到尽头。忽听得犬吠声,急忙赶去,终不见人。

大约走了可以煮熟五斗米的时间,到一寺院,叫归云堂。土田宽广开阔,居民以种桂树为职业。寺旁有一条小小草径,向南一伸,便下垂到大谷。四面山上都是大桂树,随着山势倾斜。形状像大钵仰天,空响积贮其中,咳嗽之声也不能泄散;在寂寥无声中,耳朵里听起来却总是充满着声响。深潭中的积水,一直灌注到山脚。

【乙】江宁府城,其西北包卢龙山而止。余尝求小盘谷,至其地,土人或曰无有。惟大竹蔽天,多歧路,曲折广狭如一,探之不可穷。闻犬声,乃急赴之,卒不见人。

熟五斗米顷,行抵寺,曰归云堂。土田宽舒,居民以桂为业。寺傍有草径甚微南出之乃坠大谷。四山皆大桂树,随山陂陀。其状若仰大盂,空响内贮,謦欬①不得他逸;寂寥无声,而耳听常满。渊水积焉,尽山麓而止。

【注】 ①謦欬:咳嗽。轻曰謦,重曰欬。

参考译文:

从寺院向北走,走到卢龙山,山中的岗岭和溪谷高低起伏,像井灶龈腭那样高低相接。有人说:“这是明代遗老避兵火之地,所谓三十六茅庵、七十二团瓢,应该是在这里。”

将近傍晚,我们就在登上卢龙山以后,顺着进城的路往回走。不久夜色笼罩了大地,月光洒满地面,低头看去,只见万影荡漾,像鱼龙在波浪中起伏。同行的人都说:“这是万竹蔽天的地方呀。所谓小盘谷,大概就在这附近了吧。”

由寺北行,至卢龙山,其中阬谷洼隆,若井灶龈腭之状。或曰:“遗老所避兵者②,三十六茅庵,七十二团瓢③, 皆当其地。”

日且暮,乃登山循城而归。暝色下积,月光布其上,俯视万影摩荡,若鱼龙起伏波浪中。诸人皆曰:“此万竹蔽天处也。所谓小盘谷,殆近之矣。”

(节选自梅曾亮《游小盘谷记》)

【注】 ②遗老所避兵者:清兵南下时,明朝遗民逃往深山避兵之处。③三十六茅庵,七十二团瓢:茅庵,草屋;团瓢,圆形草屋。三十六、七十二,形容其多。

11.用“/”给文中画波浪线的句子断句。(限断两处)

寺 傍 有 草 径 甚 微 南 出 之 乃 坠 大 谷

答案示例:

寺傍有草径甚微/南出之/乃坠大谷

解析:

这句话的意思是:寺旁有一条小小草径,向南一伸,便下垂到大谷。“寺傍有草径甚微”写小路的位置,“南出之”写路的走向,“乃坠大谷”写路的尽头。故断句为:寺傍有草径甚微/南出之/乃坠大谷。

12.解释下列句中加点词语的意思。

(1)便要还家 要: ,

(2)此中人语云 语: ,

(3)日且暮 且: ,

(4)月光布其上 布: ,

·

·

·

·

同“邀”,邀请

告诉

将要

映照

13.【甲】文结尾写刘子骥探访桃花源未果,【乙】文开头写“余尝求小盘谷,至其地,土人或曰无有”,说说作者这样写的目的分别是什么。

答案示例:

【甲】文结尾写刘子骥探访桃花源未果,增添了桃花源的神秘色彩,暗示这样神秘美好的境界是虚构的,在当时的现实生活中是不存在的,反映出人们对美好生活的向往和追求。【乙】文开头写“余尝求小盘谷,至其地,土人或曰无有”既表现了小盘谷的幽深难测,又增添了小盘谷的神秘色彩。

解析:

《桃花源记》中,由“忽逢桃花林”可以看出“桃花林”是渔人偶然发现的;结尾写“闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者”可以看出再找寻桃源,结果是找寻不到。写刘子骥探访未果的情形,用意是让真实的历史人物出来作证,增添故事的传奇色彩,也暗示了这个虚构的理想世界是不存在的,表现了人们对美好生活的向往。【乙】文中,根据文意,“余尝求小盘谷,至其地,土人或曰无有”,说明当地人也不知小盘谷的具体位置,表现了小盘谷幽深难测的神秘色彩。

14.【甲】文中有“先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境”,【乙】文中有“遗老所避兵者,三十六茅庵,七十二团瓢,皆当其地”,这些内容折射出作者怎样的情感?

答案示例:

折射出作者对战乱的厌恶和对和平安宁生活的向往。

解析:

【甲】文中,“先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境”,是桃花源人的来历,他们因为躲避战乱才来到这个与世隔绝的地方,过上了和平安宁的生活;

【乙】文中,作者凭吊遗民避难之所——小盘谷,描绘了清静的环境和秀丽的风光,表达了作者对返璞归真的生活的向往;并说“遗老所避兵者,三十六茅庵,七十二团瓢,皆当其地”,这是躲避战乱的人居住的遗迹,也表达出作者对战乱的厌恶,对和平安宁生活的向往。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读