2024届高考语文复习专题★★语文-2023年全国高考新课标Ⅱ卷试题评讲课件(上)47页(共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考语文复习专题★★语文-2023年全国高考新课标Ⅱ卷试题评讲课件(上)47页(共47张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 57.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-04 09:33:48 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

2023年全国高考新课标Ⅱ卷

语文试题评讲 课件(上)

2024届高考语文复习专题★★

信息类

现代文阅读

壹

1.紧扣教材。文本一,摘自习近平的《谈谈调查研究》。必修上册第四单元“家乡文化生活”属于“当代文化参与”,需要学生初步掌握社会调查的方法。第1题B项中提到的毛泽东的《调查的技术》一文就在本单元提供的学习资源里,这篇文章提出了“没有调查就没有发言权”的论断。文本二摘自费孝通的《亦谈社会调查》,与必修上册第五单元费孝通的《乡土中国》也有着内在的关联。

01 现代文阅读Ⅰ

2.题型新颖。主观题要求分析“敲诈”“斗智”“拷问”等词语的作用,要求结合上下文语境分析作者使用这些词语的意图。根据语境解析词的语意、作用,这一类型的新题大量出现 ,且题目贯穿试题各种阅读理解中。

01 现代文阅读Ⅰ

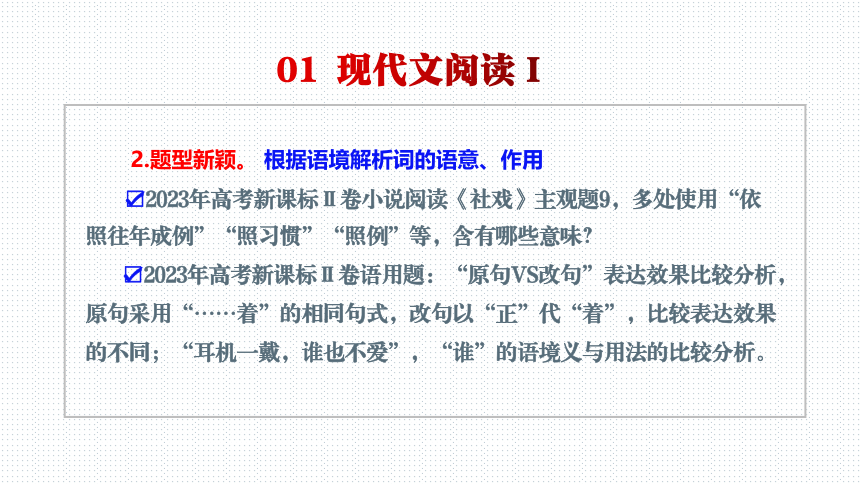

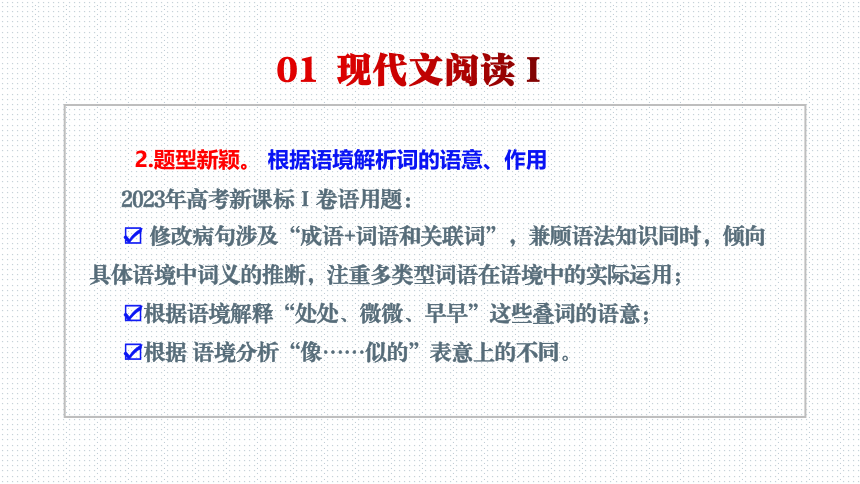

2.题型新颖。 根据语境解析词的语意、作用

2023年高考新课标Ⅱ卷小说阅读《社戏》主观题9,多处使用“依照往年成例”“照习惯”“照例”等,含有哪些意味?

2023年高考新课标Ⅱ卷语用题:“原句VS改句”表达效果比较分析,原句采用“……着”的相同句式,改句以“正”代“着”,比较表达效果的不同;“耳机一戴,谁也不爱”,“谁”的语境义与用法的比较分析。

01 现代文阅读Ⅰ

2.题型新颖。 根据语境解析词的语意、作用

2023年高考新课标Ⅰ卷语用题:

修改病句涉及“成语+词语和关联词”,兼顾语法知识同时,倾向具体语境中词义的推断,注重多类型词语在语境中的实际运用;

根据语境解释“处处、微微、早早”这些叠词的语意;

根据 语境分析“像……似的”表意上的不同。

01 现代文阅读Ⅰ

1.选择题

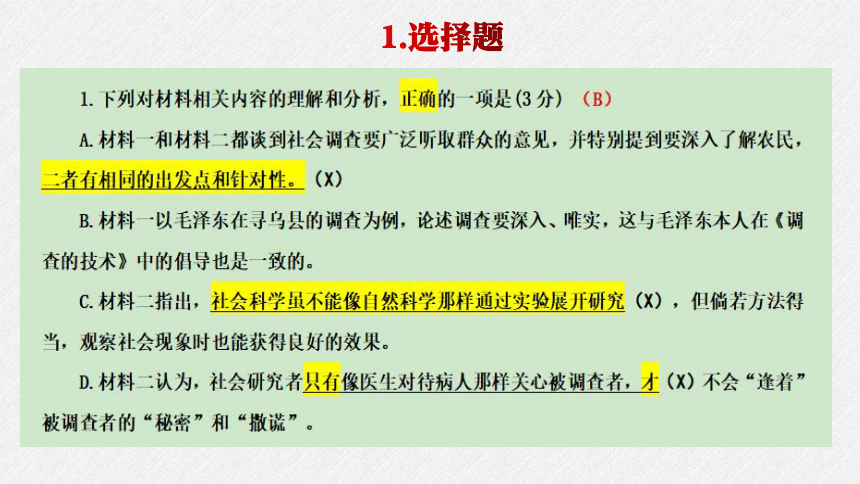

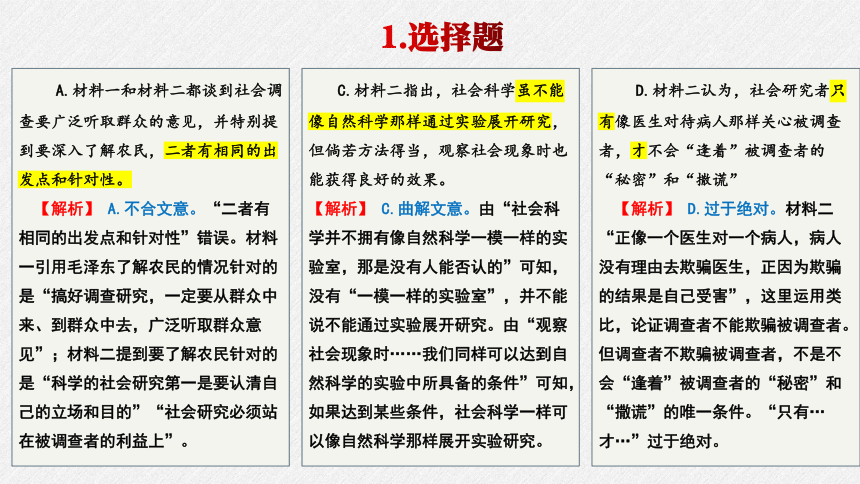

A.材料一和材料二都谈到社会调查要广泛听取群众的意见,并特别提到要深入了解农民,二者有相同的出发点和针对性。

【解析】 A.不合文意。“二者有相同的出发点和针对性”错误。材料一引用毛泽东了解农民的情况针对的是“搞好调查研究,一定要从群众中来、到群众中去,广泛听取群众意见”;材料二提到要了解农民针对的是“科学的社会研究第一是要认清自己的立场和目的”“社会研究必须站在被调查者的利益上”。

1.选择题

C.材料二指出,社会科学虽不能像自然科学那样通过实验展开研究,但倘若方法得当,观察社会现象时也能获得良好的效果。

【解析】 C.曲解文意。由“社会科学并不拥有像自然科学一模一样的实验室,那是没有人能否认的”可知,没有“一模一样的实验室”,并不能说不能通过实验展开研究。由“观察社会现象时……我们同样可以达到自然科学的实验中所具备的条件”可知,如果达到某些条件,社会科学一样可以像自然科学那样展开实验研究。

D.材料二认为,社会研究者只有像医生对待病人那样关心被调查者,才不会“逢着”被调查者的“秘密”和“撒谎”

【解析】 D.过于绝对。材料二“正像一个医生对一个病人,病人没有理由去欺骗医生,正因为欺骗的结果是自己受害”,这里运用类比,论证调查者不能欺骗被调查者。但调查者不欺骗被调查者,不是不会“逢着”被调查者的“秘密”和“撒谎”的唯一条件。“只有…才…”过于绝对。

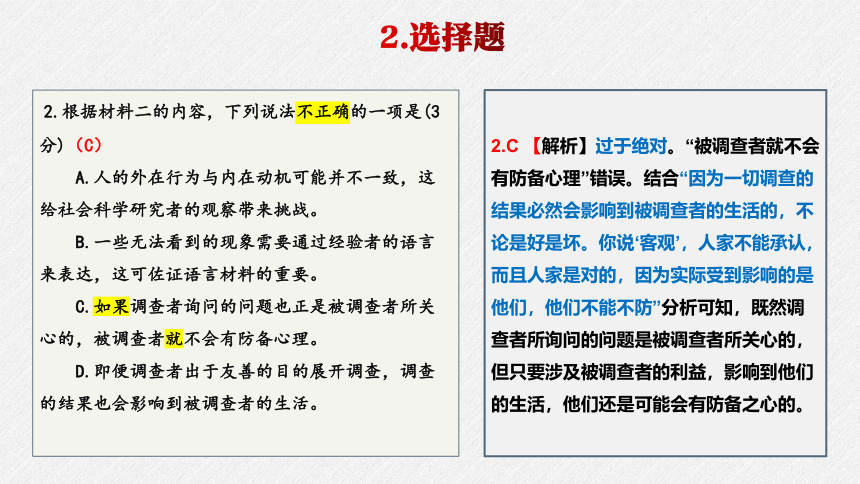

2.根据材料二的内容,下列说法不正确的一项是(3分)(C)

A.人的外在行为与内在动机可能并不一致,这给社会科学研究者的观察带来挑战。

B.一些无法看到的现象需要通过经验者的语言来表达,这可佐证语言材料的重要。

C.如果调查者询问的问题也正是被调查者所关心的,被调查者就不会有防备心理。

D.即便调查者出于友善的目的展开调查,调查的结果也会影响到被调查者的生活。

2.C 【解析】过于绝对。“被调查者就不会有防备心理”错误。结合“因为一切调查的结果必然会影响到被调查者的生活的,不论是好是坏。你说‘客观’,人家不能承认,而且人家是对的,因为实际受到影响的是他们,他们不能不防”分析可知,既然调查者所询问的问题是被调查者所关心的,但只要涉及被调查者的利益,影响到他们的生活,他们还是可能会有防备之心的。

2.选择题

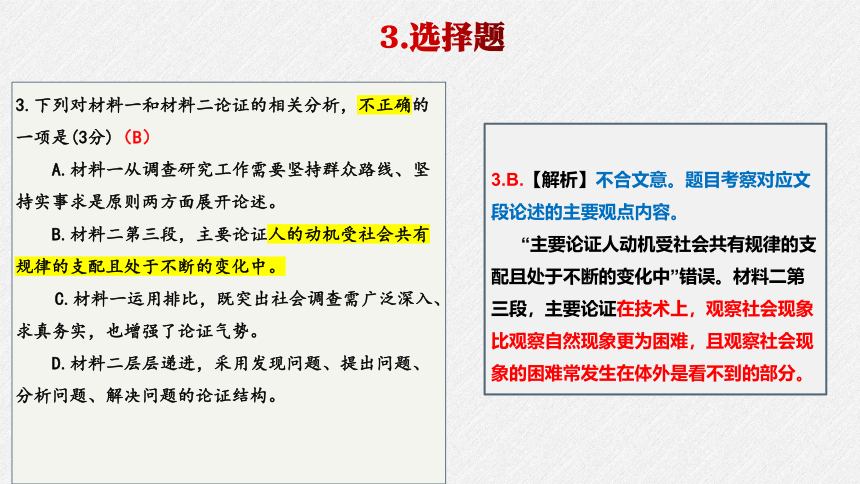

3.下列对材料一和材料二论证的相关分析,不正确的一项是(3分)(B)

A.材料一从调查研究工作需要坚持群众路线、坚持实事求是原则两方面展开论述。

B.材料二第三段,主要论证人的动机受社会共有规律的支配且处于不断的变化中。

C.材料一运用排比,既突出社会调查需广泛深入、求真务实,也增强了论证气势。

D.材料二层层递进,采用发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的论证结构。

3.B.【解析】不合文意。题目考察对应文段论述的主要观点内容。

“主要论证人动机受社会共有规律的支配且处于不断的变化中”错误。材料二第三段,主要论证在技术上,观察社会现象比观察自然现象更为困难,且观察社会现象的困难常发生在体外是看不到的部分。

3.选择题

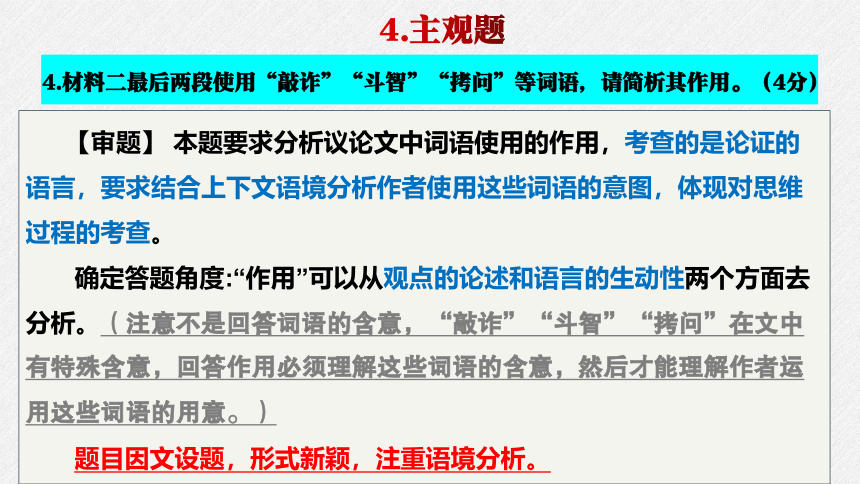

【审题】 本题要求分析议论文中词语使用的作用,考查的是论证的语言,要求结合上下文语境分析作者使用这些词语的意图,体现对思维过程的考查。

确定答题角度:“作用”可以从观点的论述和语言的生动性两个方面去分析。(注意不是回答词语的含意,“敲诈”“斗智”“拷问”在文中有特殊含意,回答作用必须理解这些词语的含意,然后才能理解作者运用这些词语的用意。)

题目因文设题,形式新颖,注重语境分析。

4.材料二最后两段使用“敲诈”“斗智”“拷问”等词语,请简析其作用。 (4分)

4.主观题

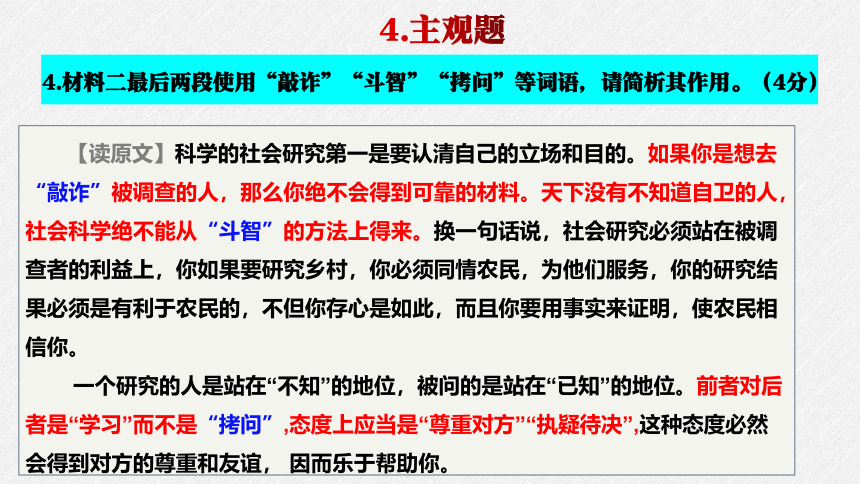

【读原文】科学的社会研究第一是要认清自己的立场和目的。如果你是想去“敲诈”被调查的人,那么你绝不会得到可靠的材料。天下没有不知道自卫的人,社会科学绝不能从“斗智”的方法上得来。换一句话说,社会研究必须站在被调查者的利益上,你如果要研究乡村,你必须同情农民,为他们服务,你的研究结果必须是有利于农民的,不但你存心是如此,而且你要用事实来证明,使农民相信你。

一个研究的人是站在“不知”的地位,被问的是站在“已知”的地位。前者对后者是“学习”而不是“拷问”,态度上应当是“尊重对方”“执疑待决”,这种态度必然会得到对方的尊重和友谊, 因而乐于帮助你。

4.材料二最后两段使用“敲诈”“斗智”“拷问”等词语,请简析其作用。 (4分)

4.主观题

从论证观点上看,根据材料二最后两段的具体内容可知,“敲诈”“斗智”“拷问”的主体都是社会调查中的观察者,受体都是被观察者,且这些词语在语境中都是贬义词,揭示了观察者对待被观察者的错误态度。且根据“敲诈”“绝不会得到可靠的材料”、“斗智”不能得来社会科学、“拷问”得不到对方的尊重和友谊来看,作者从反面论证了自己的观点。

从语言特点上看,“敲诈”“斗智”“拷问”是将观察者与被观察者的关系类比为审讯人和犯人的关系等,用词生动形象。

从读者感受上看,生动形象的语言增强了论述的趣味性,便于读者更好地理解较为深奥的学术问题。

4.材料二最后两段使用“敲诈”“斗智”“拷问”等词语,请简析其作用。 (4分)

4.主观题

【参考答案】

①“敲诈”“斗智”“拷问”这些词语在句中都含贬义,将调查者与被调查者的关系说成敌我对立的关系,并强调这样做“绝不会得到可靠的材料”,进而从反面论证“社会研究必须站在被调查者的利益上”这一观点。

②用词生动想象,化深奥为浅显,增强了论述的趣味性,便于读者更好地理解较为深奥的学术问题。

4.材料二最后两段使用“敲诈”“斗智”“拷问”等词语,请简析其作用。 (4分)

4.主观题

材料一中提及“客观”的语句是“调查研究一定要从客观实际出发,不能带着事先定的调子下去,而要坚持…建立在科学论证的基础上”,侧重于调查应从实际出发,不能带着事先定好的调子。

材料二中提及“客观”的语句是“有些不肯正视这关系的学者,只提出一个‘客观’的空洞概念…这是不可能的”“你说‘客观’,人家不能承认”,由作者的语气以及“空洞概念”“这是不可能的”等表述可知,作者对这种“客观”是否定的;再联系上下文语境可知,“这关系”指的是“调查者和所要观察的现象的人事关系”,一些调查者把“客观”曲解为为了保持距离,冷漠对待被观察者,不去接触亲近。

材料一摘自习近平的文章,告诫领导干部在做调查研究时应坚持人民立场和实事求是原则。材料二也是在讲如何做好调查研究,只不过告诫的对象是社会科学调查者,告诫他们首先“要认清自己的立场和目的”。据此分点表述即可。

5.材料一和材料二都谈到调查研究中的“客观”,请结合材料谈谈你的认识。 (6分)

5.主观题

【参考答案】

①材料一侧重于调查应从实际出发,而非带着现成“调子”;

②材料二侧重于不能把客观曲解为对被调查者的漠然态度;

③材料一是就领导干部应坚持人民立场和实事求是原则而言,材料二是就社会科学调查者应有的立场和目的而言。(每点2分)

5.材料一和材料二都谈到调查研究中的“客观”,请结合材料谈谈你的认识。 (6分)

5.主观题

文学类

现代文阅读

贰

考教结合,呼应教材。考题指向:积极引导教学注重提升课堂质量,强调对考生能力素养的考查。《社戏》与统编教材《边城》整本书阅读《乡土中国》有着隐性关联,体现出新高考“考教结合、呼应教材”风向。题目对教材知识进行再创造,主观题以更加灵活多变的题型考察学生深层阅读理解能力、知识的迁移运用能力。

沈从文(1902-1988),中国著名作家,原名岳焕,笔

名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,乳名茂林,字崇文,

湖南凤凰人。其祖父沈宏富是汉族,祖母刘氏是苗族,

母亲黄素英是士家族。因此,沈从文的民族应是汉族,

但沈从文本人却更热爱苗族,他的文学作品中有许多对于苗族风情的描述。

沈从文是作家、历史文物研究者。14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔交界地区。1924年开始进行文学创作,撰写出版了《长河》、《边城》等小说。1931年-1933年在青岛大学任教,抗战爆发后到西南联大任教,1946年回到北京大学任教,建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代历史与文物的研究,著有《中国古代服饰研究》。

沈从文创作的小说主要有两类,一种是以湘西生活为题材,一种是以都市生活为题材。前者通过描写湘西人原始、自然的生命形式,赞美人性美;后者通过都市生活的腐化堕落,揭示都市自然人性的丧失。

其笔下的乡村世界是在与都市社会对立互参的总体格局中获得表现的,而都市题材下的上流社会“人性的扭曲”他是在“人与自然契合”的人生理想的烛照下获得显现,正是他这种独特的价值尺度和内涵的哲学思辨,构起了沈从文笔下的都市人生与乡村世界的桥梁,也正由于这种对以金钱为核心的“现代文学”的批判,以及对理想浪漫主义的追求,使得沈从文写出了《边城》(部编部教材所学)这样的理想生命之歌。

6. 下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( D )

A.萝卜溪的酬神社戏,适逢秋天橘子收获时节,按惯例在伏波宫前空坪中连演六天。

B.女人们成群结伴来看戏,有的还会带上饭箩针线或香烛纸张,富有乡土生活气息。

C.“打加官”第一个就叫保安队队长,可以见出萝卜溪办会者对他有所忌惮和逢迎。

D.排定戏目外额外点戏需封赏,会长“也被迫点一出”,此细节暗示了会长的吝啬。

【读原文】掌班走到几位要人身边来请求赏脸,在排定戏目外额外点戏。

大家都客气谦让,不肯开口。经过一阵撑掇,队长和税局主任是远客,少不了各点一出,会长也被迫点一出。队长点“武松打虎”,因为武人点英雄,短而热闹,且合身份;会长却点“王大娘补缸”,戏是趣剧,用意在于与民同乐。戏文经点定后,照例也在台柱边水牌上写明白,给看戏人知道。开锣后正角上场,又是包封赏号,这个包封却照例早由萝卜溪办会的预备好,不用贵客另外破钞 。

6.选择题

【解析】D项“暗示了会长的吝啬”错。

“点戏”,社戏进行过程中固定节目之外的随机节目。“点戏”者是当地权贵知名人物,“点戏”费用由主办方出,“点戏”是助兴,是主办方对前来看戏的名流的尊重,也可以说是一种逢迎。“点戏”过程中,这些人物表现得“客气谦让,不肯开口”,是一种故作谦让的表现, 而不是什么需封赏而表现出的“吝啬”。

6.选择题

7. 下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( C )

A. 本文开头写戏班子如约而至,接下来又写到“省里向上调兵开拔的事”,令人感觉到一种寻常岁月隐约生变的气氛。

B. 传统白话小说常以描摹衣饰来刻画人物,本文写社戏之日长顺走动拜客,就使用了这种笔法来表现长顺的郑重守礼。

C. 最后一段景物描写,同鲁迅《社戏》对归家途中的景物描写一样,都以自然之美衬托了散戏后人们的失落与惆怅。

D. 沈从文这里写社戏,同他在《边城》中写端午节一样,都是通过对民俗的铺写描绘了存有世外桃源意味的乡土社会。

【解析】 “散戏后人们的失落与惆怅”错。社戏结束,人们散场。由原文“照得人特别好看”“脸庞被夕阳照炙得红红的” “一切光景无不神奇而动人”“带点快乐和疲倦的心情,等待还家”“来领会赞赏这耳目官觉所感受的新奇”可知,景物描写烘托了散戏后人们的快乐、疲倦和意犹未尽。

题目比较简单。

7. 下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( C )

A. 本文开头写戏班子如约而至,接下来又写到“省里向上调兵开拔的事”,令人感觉到一种寻常岁月隐约生变的气氛。(细小情节的暗示作用)

B. 传统白话小说常以描摹衣饰来刻画人物,本文写社戏之日长顺走动拜客,就使用了这种笔法来表现长顺的郑重守礼。(外貌着装描写对刻画人物形象的作用)

C. 最后一段景物描写,同鲁迅《社戏》对归家途中的景物描写一样,都以自然之美衬托了散戏后人们的失落与惆怅。(自然环境描写烘托人物心情的作用)

D. 沈从文这里写社戏,同他在《边城》中写端午节一样,都是通过对民俗的铺写描绘了存有世外桃源意味的乡土社会。 (大量场景的铺写的表现作用)

选项中考查的内容不仅和高中教材相关联,甚至和初中教材都有关联

B. 传统白话小说常以描摹衣饰来刻画人物,本文写社戏之日长顺走动拜客,就使用了这种笔法来表现长顺的郑重守礼。(初中教材中就有一个单元专门讲传统白话小说,高中还有《红楼梦》的整本书阅读)

C. 最后一段景物描写,同鲁迅《社戏》对归家途中的景物描写一样,都以自然之美衬托了散戏后人们的失落与惆怅。(鲁迅的《社戏》也是初中教材篇目)

D. 沈从文这里写社戏,同他在《边城》中写端午节一样,都是通过对民俗的铺写描绘了存有世外桃源意味的乡土社会。 (关联了高中教材中沈从文的同样有世外桃源意味的《边城》)

7.选择题

试题与教材关联

选项中考查的内容不仅和高中教材相关联,甚至和初中教材都有关联

B. 传统白话小说常以描摹衣饰来刻画人物,本文写社戏之日长顺走动拜客,就使用了这种笔法来表现长顺的郑重守礼。(初中教材中就有一个单元专门讲传统白话小说,高中还有《红楼梦》的整本书阅读)

C. 最后一段景物描写,同鲁迅《社戏》对归家途中的景物描写一样,都以自然之美衬托了散戏后人们的失落与惆怅。(鲁迅的《社戏》也是初中教材篇目)

D. 沈从文这里写社戏,同他在《边城》中写端午节一样,都是通过对民俗的铺写描绘了存有世外桃源意味的乡土社会。 (关联了高中教材中沈从文的同样有世外桃源意味的《边城》)

7.选择题

试题与教材关联

8. 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分)

【审题1】(1)“仪式感”。阅读全文,“仪式感”应该指两个方面,一是“仪式”,一是“感”。也许这样简单地分开有些机械,但对打开思路大有好处。“仪式”,是指社戏如何一步步开演的,有哪些固有程式步骤;“感”,是当地人们如何迎接社戏的,社戏被高度重视,人们郑重其事,参与其中,所以社戏才有满满的“仪式感”。

8.主观题

【审题 2】可以理解为描写方法,也可以理解为描写内容。但是从描写方法角度来答题,似乎更要命题干要求。作者多方位、立体化展现社戏民俗,描写方法主要有两个:一是正面描写社戏,社戏的演出步骤、形式内容;一是侧面描写(烘托),观众(当地人们)如何参与社戏其中。从全文行文思路来看,作者按时间顺序(顺叙)完整记述一次社戏的筹备和演出过程的前因后果,在具体行文过程中,从两个角度来展现社戏,一是社戏本身介绍,一是社戏人物,包括组织方、演出方,重点在观众(名流、当地人们)。同时还有大量场面描写,既有宏观群像描写,又有微观镜头描写,做到了点面结合。

8.主观题

8. 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分)

【审题 3】结合全文简要说明。这是常规要求,答案中要有文本内容的简要说明。本题4分,可以规范答题思路:

描写方法①+文本分析(社戏“仪式感”文本简要说明①)

描写方法②+文本分析(社戏的“仪式感”文本简要说明②)

描写方法③+文本分析(社戏“仪式感”文本简要说明③)

…………………

8.主观题

8. 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分)

【审题 3】结合全文简要说明。这是常规要求,答案中要有文本内容的简要说明。本题4分,可以规范答题思路:

描写方法①+文本分析(社戏“仪式感”文本简要说明①)

描写方法②+文本分析(社戏的“仪式感”文本简要说明②)

描写方法③+文本分析(社戏“仪式感”文本简要说明③)

…………………

8.主观题

8. 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分)

8.主观题

8. 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分)

8.主观题

8. 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分)

8.主观题

8. 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分)

8.主观题

8. 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分)

8.主观题

8. 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分)

【参考答案】①正面描写。萝卜溪的酬神社戏演出地点、时间、天数都有固定安排;开戏前要磕头焚香杀牲祭神;正式上演,先“打加官”,然后演出,中间穿插点戏环节;戏文内容有规定程式,先严肃后活泼,最后一出杂戏多是短打。社戏的全过程充满仪式感。②侧面烘托。首事长顺衣着十分讲究,到走动拜客;人们看戏时服饰打扮隆重;妇女们盛装出行,成群结伴,尽兴而归;有的还带了香烛纸张顺便敬神还愿。通过人们对社戏的重视烘托了社戏的仪式感。③场面描写,点面结合。把宏观场面、人物群像的广角镜头(社戏的热闹场景)与微观镜头聚焦描绘(代表性人物首事长顺、看戏的妇女等)表现社戏仪式感。④按时间顺叙。按照社戏的时间顺序描写仪式感。从举办的地点时间,到开锣前村民和长顺一家的准备,再到开锣后“打加官”“赏红包封”,最后到额外点戏的环节,都是照例、照习惯地做突出了仪式感。

新高考资料全科总群732599440;高考语文高中语文资料群302925498

【审题】

(1)明考点:品味重要词语的内涵(意味、意蕴);

(2)读原文。找到词语(“依照往年成例”“照习惯”“照例”)在文中出现的地方;

(3)基本义。结合句子理解基本意思;

(4)深层义。领悟其意味(内涵意蕴),也就是深层义;

(5)分析概括,规范答题 。“哪些意味”,答案不只一点;分值6分,可能有三点;

重点在深层意蕴。

9.主观题

9.文中记述社戏的筹备及演出过程,多处使用“依照往年成例”“照习惯”“照例”等,含有哪些意味 请结合全文谈谈你的理解。 (6分)

答题第一步:在文中找出带有这些短语或词语的句子

①“凡事依照往年成例,出公份子演戏六天,定二十五开锣”

②“因为一有戏,照习惯吕家坪镇上卖大面的、卖豆糕米粉的、油炸饼和其他干湿甜酸熟食冷食的,无不挑了锅罐来搭棚子,竞争招揽买卖”

③开锣后即照例‘打加官’,由一个套白面具的判官,舞着个肮脏的红缎巾幅,台上打小锣的检场人叫一声:‘某大老爷禄位高升!’那判官即将巾幅展开,露出字面。被尊敬颂祝的,即照例赏个红包封”

④“戏文经点定后,照例也在台柱边水牌上写明白,给看戏人知道。开锣后正角上场,又是包封赏号,这个包封却照例早由萝卜溪办会的预备好,不用贵客另外破钞”。

答题第二步: 分析这些词语基本义,所表达的共同意思

字面义:“依照往年成例”“照习惯”“照例”,都有一个“照”字,也就是依照(依据)的意思;“例”“习惯”都是过去就有的现成模式、习惯性的常规做法,照着做就行。

语境义:(公众号 语文畅学优)①“出公份子演戏六天”是往年惯例(社戏筹备方面,演出经费和时间限定是照例的);②一有戏吕家坪镇上各种做买卖的就都来竞争招揽买卖(演出时做买卖的加持使演出呈现出热闹场景是照例的);③开锣后演出“打加官”是固定剧目(社戏开演前的重要环节“打加官”是照例的);④重要人物点了戏后要在台柱边水牌上写明白;正角上场后的包封是由办会预备好的(点戏和封演也是照例的)。

总结:“依照往年成例”“照习惯”“照例”等词语表明像这样的社戏是每年都有的,社戏在筹备和演出过程中都是依照固定程序进行,社戏是当地重要的民俗文化活动。

答题第三步: 结合全文,思考这些词语背后的意蕴

这一步,既要综观全文,又要跳出原文,把社戏放到历史和时代社会背景大环境中,思考作者写作目的,其涉及小说社会环境、社戏情节(小说具有散文化和诗化特色)、人物形象、小说主旨等项内容的综合分析。

从题材和内容来看,本篇小说呈现传统文化——社戏,年年如此、今年亦如此的“照例”模式,表明社戏历史悠久,是当地重要的民俗传统文化活动。

作者按顺序有层次地为读者记述社戏的筹备、演出、结束过程,小说中的众多人物,从组织方、演员、观众不同层面,表现出社戏在当地人的生活中占有重要地位,社戏给人们带来了节日般的快乐,满足了人们的精神需求。

答题第三步: 结合全文,思考这些词语背后的意蕴

社戏“照例”进行,形式、内容几乎都不变,可以看出社会的封闭性,社戏是封闭的乡土社会的一个缩影;(这一点的理解,考生很难达到这个思维高度。但正如选择题7题D项的表述,“D. 沈从文这里写社戏,同他在《边城》中写端午节一样,都是通过对民俗的铺写描绘了存有世外桃源意味的乡土社会”,《边城》与本文的作者都是沈从文,《社戏》中的社戏和《边城》中的端午节这些传统文化民俗活动何其相似,在相对封闭的社会环境里,人们在这些活动中官民同乐……考生可以从课文《边城》中获得阅读积累,进行知识迁移,对社戏的特定社会环境形成自己的阅读理解。)

答题第三步: 结合全文,思考这些词语背后的意蕴

以上分析后,还有一点思考。本文社会环境与《边城》有不一样的地方。开篇三个自然段,介绍了社戏照例不变中的“变”——时局的变化。社戏筹备过程中有一个插曲,“半月来省里向上调兵开拔的事,已传遍了吕家坪”,“长顺约集本村人在伏波宫开会,商量看这戏演不演出。时局既不大好,集众唱戏是不是影响治安?”(公众号 语文畅学优)这些暗示了当时的社会背景,这样年年固定演出的社戏有可能被战争打断,这里世外桃源般的美好生活也可能被战争打破,“依照往年成例”“照习惯”“照例”反复出现,暗含着作者对这片净土即将遭受战争影响的担忧。

【参考答案1】①社戏年年如此、今年亦如此的“照例”模式,意味着社戏历史悠久,是当地重要的民俗传统文化活动;②社戏筹备的正式隆重,演出过程中人们看戏的热闹,表明社戏在当地极为重视,意味着社戏满足了人们的精神需求,带来了节日般的快乐;③社戏“照例”进行,形式、内容几乎都不变,意味着社会的封闭性,社戏是封闭的乡土社会的一个缩影;④ 即使在战争背景下,也照例进行社戏表演,意味着人们对民风民俗的重视和坚守,暗含着作者对这片净土即将遭受战争影响的担忧。(每点2分,答题3点即可。)

9.文中记述社戏的筹备及演出过程,多处使用“依照往年成例”“照习惯”“照例”等,含有哪些意味 请结合全文谈谈你的理解。 (6分)

【参考答案1】①社戏年年如此、今年亦如此的“照例”模式,意味着社戏历史悠久,是当地重要的民俗传统文化活动;②社戏筹备的正式隆重,演出过程中人们看戏的热闹,表明社戏在当地极为重视,意味着社戏满足了人们的精神需求,带来了节日般的快乐;③社戏“照例”进行,形式、内容几乎都不变,意味着社会的封闭性,社戏是封闭的乡土社会的一个缩影;④ 即使在战争背景下,也照例进行社戏表演,意味着人们对民风民俗的重视和坚守,暗含着作者对这片净土即将遭受战争影响的担忧。(每点2分,答题3点即可。)

9.文中记述社戏的筹备及演出过程,多处使用“依照往年成例”“照习惯”“照例”等,含有哪些意味 请结合全文谈谈你的理解。 (6分)

作品的意蕴不等同于作品的主题思想,它是指作品所蕴含的思想、情感等多方面的内容,属文本的纵深层次。涉及的具体探究有标题意蕴、句子意蕴、词语意蕴、意象意蕴、思想意蕴、情感意蕴、主旨意蕴等。

高考重点考察的关键“词语”:体现文章主旨、作者情感态度等词语;运用比喻、排比、双关等修辞手法的词语;具有特殊指代意义(远指、近指、不定指等)的词语;在表情达意方面运用得非常巧妙的动词、形容词、叠词等;有特殊用法的词语,包括贬词褒用、大词小用、词类活用等。

拓展 意蕴类题目解读

理解词语的含义,主要包括基本义、语境义和比喻义。

把握词语的基本义要从分析词语的来源、词类、结构入手,对概念的理解,要准确判断概念的本质属性。

分析词语的语境义,要注意从整体阅读理解的角度出发,将词语放在特定的语言环境中去分析,在明确词语所在语句的句意、所在段落的含义、所在语段前后关系的基础上理解词语。

理解与确认词语的比喻义要从分析喻体与本体的相似性入手,寻找比喻的本体是正确解题的关键。

拓展 意蕴类题目解读

【2023·新高考2卷】T9文中记述社戏的筹备及演出过程,多处使用“依照往年成例”“照习惯”“照例”等,含有哪些意味 请结合全文谈谈你的理解。 (词语意蕴)

【2022·新高考2卷】T8“我”和小岫最终放弃去橘子林,本文却仍以“到橘子林去”为题,请简要谈谈你的理解。 (标题意蕴比较分析)

【2021年新高考Ⅰ卷】T9 小说中多次出现的“门”,在不同层面有不同含义,请结合文本加以分析。(6分) (物象内涵分析)

【2020年高考浙江卷】T13钢琴的修复在作品中有哪些寓意?试加以分析。(物象内涵分析)

【2017·浙江卷《一种美味》】T12 “一种美味”有多重意蕴,试简要分析(标题意蕴分析)

拓展 意蕴类题目解读

2023年全国高考新课标Ⅱ卷

语文试题评讲 课件(上)

2024届高考语文复习专题★★

信息类

现代文阅读

壹

1.紧扣教材。文本一,摘自习近平的《谈谈调查研究》。必修上册第四单元“家乡文化生活”属于“当代文化参与”,需要学生初步掌握社会调查的方法。第1题B项中提到的毛泽东的《调查的技术》一文就在本单元提供的学习资源里,这篇文章提出了“没有调查就没有发言权”的论断。文本二摘自费孝通的《亦谈社会调查》,与必修上册第五单元费孝通的《乡土中国》也有着内在的关联。

01 现代文阅读Ⅰ

2.题型新颖。主观题要求分析“敲诈”“斗智”“拷问”等词语的作用,要求结合上下文语境分析作者使用这些词语的意图。根据语境解析词的语意、作用,这一类型的新题大量出现 ,且题目贯穿试题各种阅读理解中。

01 现代文阅读Ⅰ

2.题型新颖。 根据语境解析词的语意、作用

2023年高考新课标Ⅱ卷小说阅读《社戏》主观题9,多处使用“依照往年成例”“照习惯”“照例”等,含有哪些意味?

2023年高考新课标Ⅱ卷语用题:“原句VS改句”表达效果比较分析,原句采用“……着”的相同句式,改句以“正”代“着”,比较表达效果的不同;“耳机一戴,谁也不爱”,“谁”的语境义与用法的比较分析。

01 现代文阅读Ⅰ

2.题型新颖。 根据语境解析词的语意、作用

2023年高考新课标Ⅰ卷语用题:

修改病句涉及“成语+词语和关联词”,兼顾语法知识同时,倾向具体语境中词义的推断,注重多类型词语在语境中的实际运用;

根据语境解释“处处、微微、早早”这些叠词的语意;

根据 语境分析“像……似的”表意上的不同。

01 现代文阅读Ⅰ

1.选择题

A.材料一和材料二都谈到社会调查要广泛听取群众的意见,并特别提到要深入了解农民,二者有相同的出发点和针对性。

【解析】 A.不合文意。“二者有相同的出发点和针对性”错误。材料一引用毛泽东了解农民的情况针对的是“搞好调查研究,一定要从群众中来、到群众中去,广泛听取群众意见”;材料二提到要了解农民针对的是“科学的社会研究第一是要认清自己的立场和目的”“社会研究必须站在被调查者的利益上”。

1.选择题

C.材料二指出,社会科学虽不能像自然科学那样通过实验展开研究,但倘若方法得当,观察社会现象时也能获得良好的效果。

【解析】 C.曲解文意。由“社会科学并不拥有像自然科学一模一样的实验室,那是没有人能否认的”可知,没有“一模一样的实验室”,并不能说不能通过实验展开研究。由“观察社会现象时……我们同样可以达到自然科学的实验中所具备的条件”可知,如果达到某些条件,社会科学一样可以像自然科学那样展开实验研究。

D.材料二认为,社会研究者只有像医生对待病人那样关心被调查者,才不会“逢着”被调查者的“秘密”和“撒谎”

【解析】 D.过于绝对。材料二“正像一个医生对一个病人,病人没有理由去欺骗医生,正因为欺骗的结果是自己受害”,这里运用类比,论证调查者不能欺骗被调查者。但调查者不欺骗被调查者,不是不会“逢着”被调查者的“秘密”和“撒谎”的唯一条件。“只有…才…”过于绝对。

2.根据材料二的内容,下列说法不正确的一项是(3分)(C)

A.人的外在行为与内在动机可能并不一致,这给社会科学研究者的观察带来挑战。

B.一些无法看到的现象需要通过经验者的语言来表达,这可佐证语言材料的重要。

C.如果调查者询问的问题也正是被调查者所关心的,被调查者就不会有防备心理。

D.即便调查者出于友善的目的展开调查,调查的结果也会影响到被调查者的生活。

2.C 【解析】过于绝对。“被调查者就不会有防备心理”错误。结合“因为一切调查的结果必然会影响到被调查者的生活的,不论是好是坏。你说‘客观’,人家不能承认,而且人家是对的,因为实际受到影响的是他们,他们不能不防”分析可知,既然调查者所询问的问题是被调查者所关心的,但只要涉及被调查者的利益,影响到他们的生活,他们还是可能会有防备之心的。

2.选择题

3.下列对材料一和材料二论证的相关分析,不正确的一项是(3分)(B)

A.材料一从调查研究工作需要坚持群众路线、坚持实事求是原则两方面展开论述。

B.材料二第三段,主要论证人的动机受社会共有规律的支配且处于不断的变化中。

C.材料一运用排比,既突出社会调查需广泛深入、求真务实,也增强了论证气势。

D.材料二层层递进,采用发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的论证结构。

3.B.【解析】不合文意。题目考察对应文段论述的主要观点内容。

“主要论证人动机受社会共有规律的支配且处于不断的变化中”错误。材料二第三段,主要论证在技术上,观察社会现象比观察自然现象更为困难,且观察社会现象的困难常发生在体外是看不到的部分。

3.选择题

【审题】 本题要求分析议论文中词语使用的作用,考查的是论证的语言,要求结合上下文语境分析作者使用这些词语的意图,体现对思维过程的考查。

确定答题角度:“作用”可以从观点的论述和语言的生动性两个方面去分析。(注意不是回答词语的含意,“敲诈”“斗智”“拷问”在文中有特殊含意,回答作用必须理解这些词语的含意,然后才能理解作者运用这些词语的用意。)

题目因文设题,形式新颖,注重语境分析。

4.材料二最后两段使用“敲诈”“斗智”“拷问”等词语,请简析其作用。 (4分)

4.主观题

【读原文】科学的社会研究第一是要认清自己的立场和目的。如果你是想去“敲诈”被调查的人,那么你绝不会得到可靠的材料。天下没有不知道自卫的人,社会科学绝不能从“斗智”的方法上得来。换一句话说,社会研究必须站在被调查者的利益上,你如果要研究乡村,你必须同情农民,为他们服务,你的研究结果必须是有利于农民的,不但你存心是如此,而且你要用事实来证明,使农民相信你。

一个研究的人是站在“不知”的地位,被问的是站在“已知”的地位。前者对后者是“学习”而不是“拷问”,态度上应当是“尊重对方”“执疑待决”,这种态度必然会得到对方的尊重和友谊, 因而乐于帮助你。

4.材料二最后两段使用“敲诈”“斗智”“拷问”等词语,请简析其作用。 (4分)

4.主观题

从论证观点上看,根据材料二最后两段的具体内容可知,“敲诈”“斗智”“拷问”的主体都是社会调查中的观察者,受体都是被观察者,且这些词语在语境中都是贬义词,揭示了观察者对待被观察者的错误态度。且根据“敲诈”“绝不会得到可靠的材料”、“斗智”不能得来社会科学、“拷问”得不到对方的尊重和友谊来看,作者从反面论证了自己的观点。

从语言特点上看,“敲诈”“斗智”“拷问”是将观察者与被观察者的关系类比为审讯人和犯人的关系等,用词生动形象。

从读者感受上看,生动形象的语言增强了论述的趣味性,便于读者更好地理解较为深奥的学术问题。

4.材料二最后两段使用“敲诈”“斗智”“拷问”等词语,请简析其作用。 (4分)

4.主观题

【参考答案】

①“敲诈”“斗智”“拷问”这些词语在句中都含贬义,将调查者与被调查者的关系说成敌我对立的关系,并强调这样做“绝不会得到可靠的材料”,进而从反面论证“社会研究必须站在被调查者的利益上”这一观点。

②用词生动想象,化深奥为浅显,增强了论述的趣味性,便于读者更好地理解较为深奥的学术问题。

4.材料二最后两段使用“敲诈”“斗智”“拷问”等词语,请简析其作用。 (4分)

4.主观题

材料一中提及“客观”的语句是“调查研究一定要从客观实际出发,不能带着事先定的调子下去,而要坚持…建立在科学论证的基础上”,侧重于调查应从实际出发,不能带着事先定好的调子。

材料二中提及“客观”的语句是“有些不肯正视这关系的学者,只提出一个‘客观’的空洞概念…这是不可能的”“你说‘客观’,人家不能承认”,由作者的语气以及“空洞概念”“这是不可能的”等表述可知,作者对这种“客观”是否定的;再联系上下文语境可知,“这关系”指的是“调查者和所要观察的现象的人事关系”,一些调查者把“客观”曲解为为了保持距离,冷漠对待被观察者,不去接触亲近。

材料一摘自习近平的文章,告诫领导干部在做调查研究时应坚持人民立场和实事求是原则。材料二也是在讲如何做好调查研究,只不过告诫的对象是社会科学调查者,告诫他们首先“要认清自己的立场和目的”。据此分点表述即可。

5.材料一和材料二都谈到调查研究中的“客观”,请结合材料谈谈你的认识。 (6分)

5.主观题

【参考答案】

①材料一侧重于调查应从实际出发,而非带着现成“调子”;

②材料二侧重于不能把客观曲解为对被调查者的漠然态度;

③材料一是就领导干部应坚持人民立场和实事求是原则而言,材料二是就社会科学调查者应有的立场和目的而言。(每点2分)

5.材料一和材料二都谈到调查研究中的“客观”,请结合材料谈谈你的认识。 (6分)

5.主观题

文学类

现代文阅读

贰

考教结合,呼应教材。考题指向:积极引导教学注重提升课堂质量,强调对考生能力素养的考查。《社戏》与统编教材《边城》整本书阅读《乡土中国》有着隐性关联,体现出新高考“考教结合、呼应教材”风向。题目对教材知识进行再创造,主观题以更加灵活多变的题型考察学生深层阅读理解能力、知识的迁移运用能力。

沈从文(1902-1988),中国著名作家,原名岳焕,笔

名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,乳名茂林,字崇文,

湖南凤凰人。其祖父沈宏富是汉族,祖母刘氏是苗族,

母亲黄素英是士家族。因此,沈从文的民族应是汉族,

但沈从文本人却更热爱苗族,他的文学作品中有许多对于苗族风情的描述。

沈从文是作家、历史文物研究者。14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔交界地区。1924年开始进行文学创作,撰写出版了《长河》、《边城》等小说。1931年-1933年在青岛大学任教,抗战爆发后到西南联大任教,1946年回到北京大学任教,建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代历史与文物的研究,著有《中国古代服饰研究》。

沈从文创作的小说主要有两类,一种是以湘西生活为题材,一种是以都市生活为题材。前者通过描写湘西人原始、自然的生命形式,赞美人性美;后者通过都市生活的腐化堕落,揭示都市自然人性的丧失。

其笔下的乡村世界是在与都市社会对立互参的总体格局中获得表现的,而都市题材下的上流社会“人性的扭曲”他是在“人与自然契合”的人生理想的烛照下获得显现,正是他这种独特的价值尺度和内涵的哲学思辨,构起了沈从文笔下的都市人生与乡村世界的桥梁,也正由于这种对以金钱为核心的“现代文学”的批判,以及对理想浪漫主义的追求,使得沈从文写出了《边城》(部编部教材所学)这样的理想生命之歌。

6. 下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( D )

A.萝卜溪的酬神社戏,适逢秋天橘子收获时节,按惯例在伏波宫前空坪中连演六天。

B.女人们成群结伴来看戏,有的还会带上饭箩针线或香烛纸张,富有乡土生活气息。

C.“打加官”第一个就叫保安队队长,可以见出萝卜溪办会者对他有所忌惮和逢迎。

D.排定戏目外额外点戏需封赏,会长“也被迫点一出”,此细节暗示了会长的吝啬。

【读原文】掌班走到几位要人身边来请求赏脸,在排定戏目外额外点戏。

大家都客气谦让,不肯开口。经过一阵撑掇,队长和税局主任是远客,少不了各点一出,会长也被迫点一出。队长点“武松打虎”,因为武人点英雄,短而热闹,且合身份;会长却点“王大娘补缸”,戏是趣剧,用意在于与民同乐。戏文经点定后,照例也在台柱边水牌上写明白,给看戏人知道。开锣后正角上场,又是包封赏号,这个包封却照例早由萝卜溪办会的预备好,不用贵客另外破钞 。

6.选择题

【解析】D项“暗示了会长的吝啬”错。

“点戏”,社戏进行过程中固定节目之外的随机节目。“点戏”者是当地权贵知名人物,“点戏”费用由主办方出,“点戏”是助兴,是主办方对前来看戏的名流的尊重,也可以说是一种逢迎。“点戏”过程中,这些人物表现得“客气谦让,不肯开口”,是一种故作谦让的表现, 而不是什么需封赏而表现出的“吝啬”。

6.选择题

7. 下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( C )

A. 本文开头写戏班子如约而至,接下来又写到“省里向上调兵开拔的事”,令人感觉到一种寻常岁月隐约生变的气氛。

B. 传统白话小说常以描摹衣饰来刻画人物,本文写社戏之日长顺走动拜客,就使用了这种笔法来表现长顺的郑重守礼。

C. 最后一段景物描写,同鲁迅《社戏》对归家途中的景物描写一样,都以自然之美衬托了散戏后人们的失落与惆怅。

D. 沈从文这里写社戏,同他在《边城》中写端午节一样,都是通过对民俗的铺写描绘了存有世外桃源意味的乡土社会。

【解析】 “散戏后人们的失落与惆怅”错。社戏结束,人们散场。由原文“照得人特别好看”“脸庞被夕阳照炙得红红的” “一切光景无不神奇而动人”“带点快乐和疲倦的心情,等待还家”“来领会赞赏这耳目官觉所感受的新奇”可知,景物描写烘托了散戏后人们的快乐、疲倦和意犹未尽。

题目比较简单。

7. 下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( C )

A. 本文开头写戏班子如约而至,接下来又写到“省里向上调兵开拔的事”,令人感觉到一种寻常岁月隐约生变的气氛。(细小情节的暗示作用)

B. 传统白话小说常以描摹衣饰来刻画人物,本文写社戏之日长顺走动拜客,就使用了这种笔法来表现长顺的郑重守礼。(外貌着装描写对刻画人物形象的作用)

C. 最后一段景物描写,同鲁迅《社戏》对归家途中的景物描写一样,都以自然之美衬托了散戏后人们的失落与惆怅。(自然环境描写烘托人物心情的作用)

D. 沈从文这里写社戏,同他在《边城》中写端午节一样,都是通过对民俗的铺写描绘了存有世外桃源意味的乡土社会。 (大量场景的铺写的表现作用)

选项中考查的内容不仅和高中教材相关联,甚至和初中教材都有关联

B. 传统白话小说常以描摹衣饰来刻画人物,本文写社戏之日长顺走动拜客,就使用了这种笔法来表现长顺的郑重守礼。(初中教材中就有一个单元专门讲传统白话小说,高中还有《红楼梦》的整本书阅读)

C. 最后一段景物描写,同鲁迅《社戏》对归家途中的景物描写一样,都以自然之美衬托了散戏后人们的失落与惆怅。(鲁迅的《社戏》也是初中教材篇目)

D. 沈从文这里写社戏,同他在《边城》中写端午节一样,都是通过对民俗的铺写描绘了存有世外桃源意味的乡土社会。 (关联了高中教材中沈从文的同样有世外桃源意味的《边城》)

7.选择题

试题与教材关联

选项中考查的内容不仅和高中教材相关联,甚至和初中教材都有关联

B. 传统白话小说常以描摹衣饰来刻画人物,本文写社戏之日长顺走动拜客,就使用了这种笔法来表现长顺的郑重守礼。(初中教材中就有一个单元专门讲传统白话小说,高中还有《红楼梦》的整本书阅读)

C. 最后一段景物描写,同鲁迅《社戏》对归家途中的景物描写一样,都以自然之美衬托了散戏后人们的失落与惆怅。(鲁迅的《社戏》也是初中教材篇目)

D. 沈从文这里写社戏,同他在《边城》中写端午节一样,都是通过对民俗的铺写描绘了存有世外桃源意味的乡土社会。 (关联了高中教材中沈从文的同样有世外桃源意味的《边城》)

7.选择题

试题与教材关联

8. 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分)

【审题1】(1)“仪式感”。阅读全文,“仪式感”应该指两个方面,一是“仪式”,一是“感”。也许这样简单地分开有些机械,但对打开思路大有好处。“仪式”,是指社戏如何一步步开演的,有哪些固有程式步骤;“感”,是当地人们如何迎接社戏的,社戏被高度重视,人们郑重其事,参与其中,所以社戏才有满满的“仪式感”。

8.主观题

【审题 2】可以理解为描写方法,也可以理解为描写内容。但是从描写方法角度来答题,似乎更要命题干要求。作者多方位、立体化展现社戏民俗,描写方法主要有两个:一是正面描写社戏,社戏的演出步骤、形式内容;一是侧面描写(烘托),观众(当地人们)如何参与社戏其中。从全文行文思路来看,作者按时间顺序(顺叙)完整记述一次社戏的筹备和演出过程的前因后果,在具体行文过程中,从两个角度来展现社戏,一是社戏本身介绍,一是社戏人物,包括组织方、演出方,重点在观众(名流、当地人们)。同时还有大量场面描写,既有宏观群像描写,又有微观镜头描写,做到了点面结合。

8.主观题

8. 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分)

【审题 3】结合全文简要说明。这是常规要求,答案中要有文本内容的简要说明。本题4分,可以规范答题思路:

描写方法①+文本分析(社戏“仪式感”文本简要说明①)

描写方法②+文本分析(社戏的“仪式感”文本简要说明②)

描写方法③+文本分析(社戏“仪式感”文本简要说明③)

…………………

8.主观题

8. 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分)

【审题 3】结合全文简要说明。这是常规要求,答案中要有文本内容的简要说明。本题4分,可以规范答题思路:

描写方法①+文本分析(社戏“仪式感”文本简要说明①)

描写方法②+文本分析(社戏的“仪式感”文本简要说明②)

描写方法③+文本分析(社戏“仪式感”文本简要说明③)

…………………

8.主观题

8. 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分)

8.主观题

8. 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分)

8.主观题

8. 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分)

8.主观题

8. 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分)

8.主观题

8. 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分)

8.主观题

8. 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分)

【参考答案】①正面描写。萝卜溪的酬神社戏演出地点、时间、天数都有固定安排;开戏前要磕头焚香杀牲祭神;正式上演,先“打加官”,然后演出,中间穿插点戏环节;戏文内容有规定程式,先严肃后活泼,最后一出杂戏多是短打。社戏的全过程充满仪式感。②侧面烘托。首事长顺衣着十分讲究,到走动拜客;人们看戏时服饰打扮隆重;妇女们盛装出行,成群结伴,尽兴而归;有的还带了香烛纸张顺便敬神还愿。通过人们对社戏的重视烘托了社戏的仪式感。③场面描写,点面结合。把宏观场面、人物群像的广角镜头(社戏的热闹场景)与微观镜头聚焦描绘(代表性人物首事长顺、看戏的妇女等)表现社戏仪式感。④按时间顺叙。按照社戏的时间顺序描写仪式感。从举办的地点时间,到开锣前村民和长顺一家的准备,再到开锣后“打加官”“赏红包封”,最后到额外点戏的环节,都是照例、照习惯地做突出了仪式感。

新高考资料全科总群732599440;高考语文高中语文资料群302925498

【审题】

(1)明考点:品味重要词语的内涵(意味、意蕴);

(2)读原文。找到词语(“依照往年成例”“照习惯”“照例”)在文中出现的地方;

(3)基本义。结合句子理解基本意思;

(4)深层义。领悟其意味(内涵意蕴),也就是深层义;

(5)分析概括,规范答题 。“哪些意味”,答案不只一点;分值6分,可能有三点;

重点在深层意蕴。

9.主观题

9.文中记述社戏的筹备及演出过程,多处使用“依照往年成例”“照习惯”“照例”等,含有哪些意味 请结合全文谈谈你的理解。 (6分)

答题第一步:在文中找出带有这些短语或词语的句子

①“凡事依照往年成例,出公份子演戏六天,定二十五开锣”

②“因为一有戏,照习惯吕家坪镇上卖大面的、卖豆糕米粉的、油炸饼和其他干湿甜酸熟食冷食的,无不挑了锅罐来搭棚子,竞争招揽买卖”

③开锣后即照例‘打加官’,由一个套白面具的判官,舞着个肮脏的红缎巾幅,台上打小锣的检场人叫一声:‘某大老爷禄位高升!’那判官即将巾幅展开,露出字面。被尊敬颂祝的,即照例赏个红包封”

④“戏文经点定后,照例也在台柱边水牌上写明白,给看戏人知道。开锣后正角上场,又是包封赏号,这个包封却照例早由萝卜溪办会的预备好,不用贵客另外破钞”。

答题第二步: 分析这些词语基本义,所表达的共同意思

字面义:“依照往年成例”“照习惯”“照例”,都有一个“照”字,也就是依照(依据)的意思;“例”“习惯”都是过去就有的现成模式、习惯性的常规做法,照着做就行。

语境义:(公众号 语文畅学优)①“出公份子演戏六天”是往年惯例(社戏筹备方面,演出经费和时间限定是照例的);②一有戏吕家坪镇上各种做买卖的就都来竞争招揽买卖(演出时做买卖的加持使演出呈现出热闹场景是照例的);③开锣后演出“打加官”是固定剧目(社戏开演前的重要环节“打加官”是照例的);④重要人物点了戏后要在台柱边水牌上写明白;正角上场后的包封是由办会预备好的(点戏和封演也是照例的)。

总结:“依照往年成例”“照习惯”“照例”等词语表明像这样的社戏是每年都有的,社戏在筹备和演出过程中都是依照固定程序进行,社戏是当地重要的民俗文化活动。

答题第三步: 结合全文,思考这些词语背后的意蕴

这一步,既要综观全文,又要跳出原文,把社戏放到历史和时代社会背景大环境中,思考作者写作目的,其涉及小说社会环境、社戏情节(小说具有散文化和诗化特色)、人物形象、小说主旨等项内容的综合分析。

从题材和内容来看,本篇小说呈现传统文化——社戏,年年如此、今年亦如此的“照例”模式,表明社戏历史悠久,是当地重要的民俗传统文化活动。

作者按顺序有层次地为读者记述社戏的筹备、演出、结束过程,小说中的众多人物,从组织方、演员、观众不同层面,表现出社戏在当地人的生活中占有重要地位,社戏给人们带来了节日般的快乐,满足了人们的精神需求。

答题第三步: 结合全文,思考这些词语背后的意蕴

社戏“照例”进行,形式、内容几乎都不变,可以看出社会的封闭性,社戏是封闭的乡土社会的一个缩影;(这一点的理解,考生很难达到这个思维高度。但正如选择题7题D项的表述,“D. 沈从文这里写社戏,同他在《边城》中写端午节一样,都是通过对民俗的铺写描绘了存有世外桃源意味的乡土社会”,《边城》与本文的作者都是沈从文,《社戏》中的社戏和《边城》中的端午节这些传统文化民俗活动何其相似,在相对封闭的社会环境里,人们在这些活动中官民同乐……考生可以从课文《边城》中获得阅读积累,进行知识迁移,对社戏的特定社会环境形成自己的阅读理解。)

答题第三步: 结合全文,思考这些词语背后的意蕴

以上分析后,还有一点思考。本文社会环境与《边城》有不一样的地方。开篇三个自然段,介绍了社戏照例不变中的“变”——时局的变化。社戏筹备过程中有一个插曲,“半月来省里向上调兵开拔的事,已传遍了吕家坪”,“长顺约集本村人在伏波宫开会,商量看这戏演不演出。时局既不大好,集众唱戏是不是影响治安?”(公众号 语文畅学优)这些暗示了当时的社会背景,这样年年固定演出的社戏有可能被战争打断,这里世外桃源般的美好生活也可能被战争打破,“依照往年成例”“照习惯”“照例”反复出现,暗含着作者对这片净土即将遭受战争影响的担忧。

【参考答案1】①社戏年年如此、今年亦如此的“照例”模式,意味着社戏历史悠久,是当地重要的民俗传统文化活动;②社戏筹备的正式隆重,演出过程中人们看戏的热闹,表明社戏在当地极为重视,意味着社戏满足了人们的精神需求,带来了节日般的快乐;③社戏“照例”进行,形式、内容几乎都不变,意味着社会的封闭性,社戏是封闭的乡土社会的一个缩影;④ 即使在战争背景下,也照例进行社戏表演,意味着人们对民风民俗的重视和坚守,暗含着作者对这片净土即将遭受战争影响的担忧。(每点2分,答题3点即可。)

9.文中记述社戏的筹备及演出过程,多处使用“依照往年成例”“照习惯”“照例”等,含有哪些意味 请结合全文谈谈你的理解。 (6分)

【参考答案1】①社戏年年如此、今年亦如此的“照例”模式,意味着社戏历史悠久,是当地重要的民俗传统文化活动;②社戏筹备的正式隆重,演出过程中人们看戏的热闹,表明社戏在当地极为重视,意味着社戏满足了人们的精神需求,带来了节日般的快乐;③社戏“照例”进行,形式、内容几乎都不变,意味着社会的封闭性,社戏是封闭的乡土社会的一个缩影;④ 即使在战争背景下,也照例进行社戏表演,意味着人们对民风民俗的重视和坚守,暗含着作者对这片净土即将遭受战争影响的担忧。(每点2分,答题3点即可。)

9.文中记述社戏的筹备及演出过程,多处使用“依照往年成例”“照习惯”“照例”等,含有哪些意味 请结合全文谈谈你的理解。 (6分)

作品的意蕴不等同于作品的主题思想,它是指作品所蕴含的思想、情感等多方面的内容,属文本的纵深层次。涉及的具体探究有标题意蕴、句子意蕴、词语意蕴、意象意蕴、思想意蕴、情感意蕴、主旨意蕴等。

高考重点考察的关键“词语”:体现文章主旨、作者情感态度等词语;运用比喻、排比、双关等修辞手法的词语;具有特殊指代意义(远指、近指、不定指等)的词语;在表情达意方面运用得非常巧妙的动词、形容词、叠词等;有特殊用法的词语,包括贬词褒用、大词小用、词类活用等。

拓展 意蕴类题目解读

理解词语的含义,主要包括基本义、语境义和比喻义。

把握词语的基本义要从分析词语的来源、词类、结构入手,对概念的理解,要准确判断概念的本质属性。

分析词语的语境义,要注意从整体阅读理解的角度出发,将词语放在特定的语言环境中去分析,在明确词语所在语句的句意、所在段落的含义、所在语段前后关系的基础上理解词语。

理解与确认词语的比喻义要从分析喻体与本体的相似性入手,寻找比喻的本体是正确解题的关键。

拓展 意蕴类题目解读

【2023·新高考2卷】T9文中记述社戏的筹备及演出过程,多处使用“依照往年成例”“照习惯”“照例”等,含有哪些意味 请结合全文谈谈你的理解。 (词语意蕴)

【2022·新高考2卷】T8“我”和小岫最终放弃去橘子林,本文却仍以“到橘子林去”为题,请简要谈谈你的理解。 (标题意蕴比较分析)

【2021年新高考Ⅰ卷】T9 小说中多次出现的“门”,在不同层面有不同含义,请结合文本加以分析。(6分) (物象内涵分析)

【2020年高考浙江卷】T13钢琴的修复在作品中有哪些寓意?试加以分析。(物象内涵分析)

【2017·浙江卷《一种美味》】T12 “一种美味”有多重意蕴,试简要分析(标题意蕴分析)

拓展 意蕴类题目解读

同课章节目录