1.2地球公转的意义课件(共46张ppt)

文档属性

| 名称 | 1.2地球公转的意义课件(共46张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-04 10:24:32 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

第一单元 地球运动的意义

第二节 地球公转的意义

The meaning of the Earth's revolution

课程标准 学习目标

结合实例,说明地球公转的地理意义。 1.通过模拟演示,了解地球公转的特征,理解黄赤交角和太阳直射点的移动规律;

2.理解正午太阳高度的变化,并能够在实例中计算正午太阳高度;

3.掌握昼夜长短的变化规律;

4.理解五带的划分与四季的形成。

学习目标

Learning goals

引 言

Forward

二十四节气

2016年,中国申报的“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。我国古代历法将地球绕日公转的规律和地球上的气候变化、动植物生长等自然现象变化规律相结合,将一年分成24个等份,并给每一个等份取了一个专有名称,合称为二十四节气。在国际气象学界,二十四节气被称为“中国的第五大发明”。

目 录

Catalogue

01

公转的基本特征

02

太阳直射点的回归运动

04

昼夜长短的变化

05

五带的划分和四季的形成

03

正午太阳高度的变化

重点突破

Key breakthrough

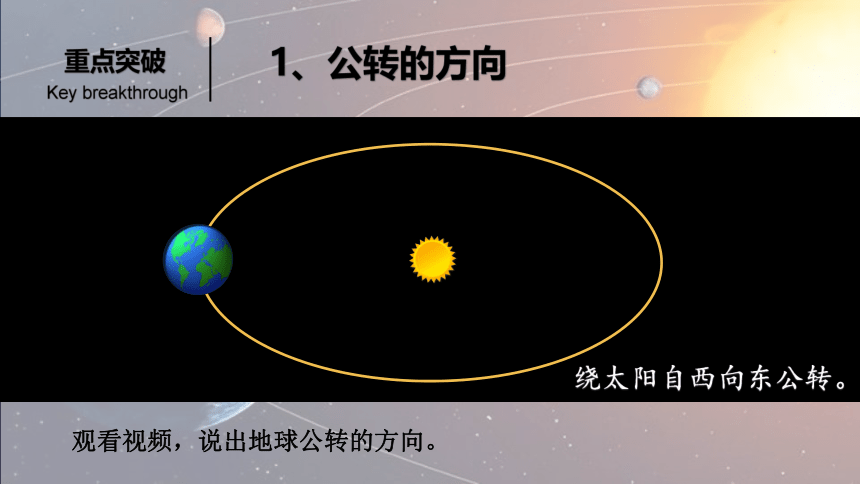

1、公转的方向

观看视频,说出地球公转的方向。

绕太阳自西向东公转。

重点突破

Key breakthrough

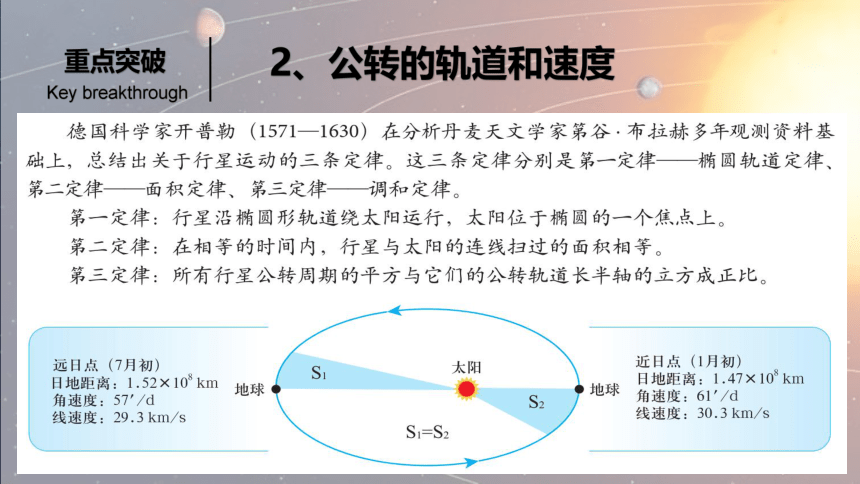

2、公转的轨道和速度

重点突破

Key breakthrough

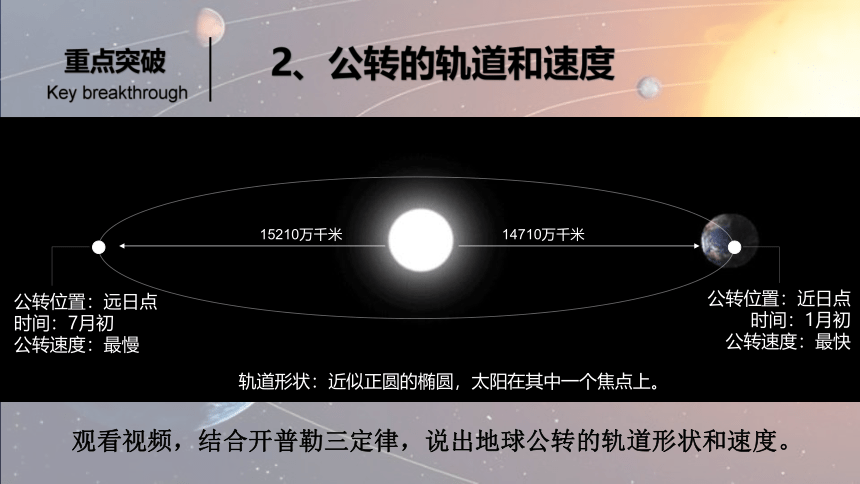

2、公转的轨道和速度

观看视频,结合开普勒三定律,说出地球公转的轨道形状和速度。

15210万千米

14710万千米

公转位置:近日点

时间:1月初

公转速度:最快

公转位置:远日点

时间:7月初

公转速度:最慢

轨道形状:近似正圆的椭圆,太阳在其中一个焦点上。

重点突破

Key breakthrough

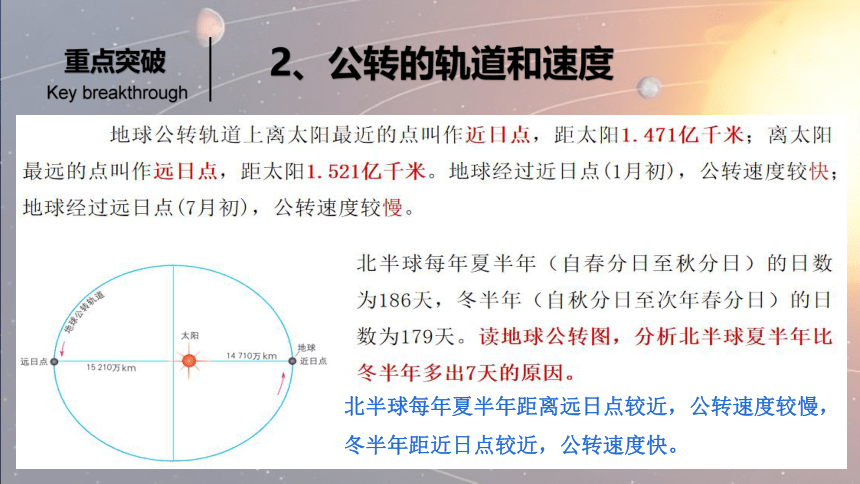

2、公转的轨道和速度

北半球每年夏半年距离远日点较近,公转速度较慢,冬半年距近日点较近,公转速度快。

重点突破

Key breakthrough

3、公转的周期

公转的方向:

公转的轨道:

公转的速度:

公转的周期:

绕太阳自西向东公转。

近似正圆的椭圆,太阳位于其中一个焦点上。

近日点(1月初):速度快;

远日点(7月初):速度慢。

一恒星年:365日6时9分10秒。

重点突破

Key breakthrough

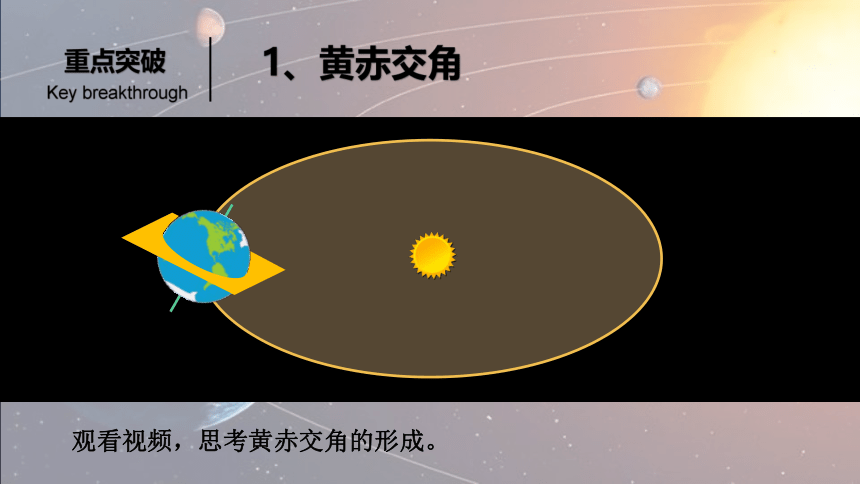

1、黄赤交角

观看视频,思考黄赤交角的形成。

重点突破

Key breakthrough

1、黄赤交角

思 考:

一 轴:

两 面:

三 角:

重点突破

Key breakthrough

1、黄赤交角

思 考:

黄赤交角 = ?

= 23°26′

= 回归线的度数

= 90°- 极圈度数

= 晨昏线与地轴的最大夹角

重点突破

Key breakthrough

2、太阳直射点

——地表接受太阳垂直照射的点,即地心与日心连线和地球表面的交点。任一时刻,太阳直射点有且只有一个。

地轴

赤道

B

A

太阳直射点

重点突破

Key breakthrough

3、太阳直射点的回归运动

黄赤交角的存在引起太阳直射点在南北回归线之间往返移动,称为太阳直射点的回归运动。

回归运动的周期:

1回归年 = 365日5时48分46秒

春分日

夏至日

秋分日

冬至日

次年春分日

0°

23°26′S

23°26′N

重点突破

Key breakthrough

3、太阳直射点的回归运动

合 作 探 究

1.说出左侧光照图中太阳直射点的纬度、节气和日期,并指出其在右侧图中的对应位置。

2.指出该日期之后三个月内太阳直射点所在的半球和移动的方向。

春分日

夏至日

秋分日

冬至日

春分日

0°

23°26′S

23°26′N

A

B

C

D

E

23°26′N

夏至6月22日

B

北半球,向南移。

重点突破

Key breakthrough

3、太阳直射点的回归运动

合 作 探 究

1.说出左侧光照图中太阳直射点的纬度、节气和日期,并指出其在右侧图中的对应位置。

2.指出该日期之后三个月内太阳直射点所在的半球和移动的方向。

春分日

夏至日

秋分日

冬至日

春分日

0°

23°26′S

23°26′N

A

B

C

D

E

23°26′S

冬至12月22日

D

南半球,向北移。

重点突破

Key breakthrough

3、太阳直射点的回归运动

合 作 探 究

1.说出左侧光照图中太阳直射点的纬度、节气和日期,并指出其在右侧图中的对应位置。

2.指出该日期之后三个月内太阳直射点所在的半球和移动的方向。

春分日

夏至日

秋分日

冬至日

春分日

0°

23°26′S

23°26′N

A

B

C

D

E

0°

春分3月21日或秋分9月23日

A(E)或C

A(E):北半球,向北移;

C:南半球,向南移。

重点突破

Key breakthrough

3、太阳直射点的回归运动

小 结

太阳直射点的回归运动规律 日期 节气 位置 所在半球和未来移动方向

3月21日

3月21日至6月22日

6月22日

6月22日至9月23日

9月23日

9月23日至12月22日

12月22日

12月22日至次年3月21日

春分

赤道

向北移

北半球

北半球,向北移

北回归线

北半球,向南移

北半球

北半球,向南移

赤道

向南移

夏至

秋分

南半球

南半球,向南移

冬至

南回归线

南半球,向北移

南半球

南半球,向北移

重点突破

Key breakthrough

3、太阳直射点的回归运动

小 结

1. 从春分到秋分,太阳直射点位于 半球;

2. 从秋分到次年春分,太阳直射点位于 半球;

3. 从冬至到次年夏至,太阳直射点向 移动;

4. 从夏至到冬至,太阳直射点向 移动。

北

南

北

南

重点突破

Key breakthrough

1、太阳高度

太阳高度:太阳光线和地面之间的夹角,叫太阳高度角,简称太阳高度。

正午太阳高度:地方时12点时的太阳高度,是一天中的最大太阳高度。

地面

某地一天中从日出到日落的太阳高度如何变化?

思 考:

日出时太阳高度为0°,日出之后太阳高度越来越大,正午时达到一天中的最大值,之后逐渐减小,日落时太阳高度为0°。

重点突破

Key breakthrough

1、太阳高度

太阳高度:太阳光线和地面之间的夹角,叫太阳高度角,简称太阳高度。

正午太阳高度:地方时12点时的太阳高度,是一天中的最大太阳高度。

一天中的太阳高度有何变化规律?

思 考:

① 晨昏线上的太阳高度为0°;

② 正午太阳高度是一天中太阳高度的最大值,出现在地方时12点时刻;

③ 太阳直射点的太阳高度 = 90° 。

重点突破

Key breakthrough

2、正午太阳高度的纬度变化规律

1.图示节气和日期?

2.图示日期太阳直射点的位置?此时直射点的太阳高度?

3.该日,全球正午太阳高度的纬度变化规律?

思 考:

春分(3月21日),或者秋分(9月23日)。

赤道。

90° 。

由直射点向南北两侧递减,即,由赤道向南北两侧递减。

重点突破

Key breakthrough

2、正午太阳高度的纬度变化规律

1.图示节气和日期?

2.图示日期太阳直射点的位置?此时直射点的太阳高度?

3.该日,全球正午太阳高度的纬度变化规律?

思 考:

夏至(6月22日)。

北回归线。

90° 。

由直射点向南北两侧递减,即,由北回归线向南北两侧递减。

重点突破

Key breakthrough

2、正午太阳高度的纬度变化规律

1.图示节气和日期?

2.图示日期太阳直射点的位置?此时直射点的太阳高度?

3.该日,全球正午太阳高度的纬度变化规律?

思 考:

冬至(12月22日)。

南回归线。

90° 。

由直射点向南北两侧递减,即,由南回归线向南北两侧递减。

重点突破

Key breakthrough

小 结

2、正午太阳高度的纬度变化规律

正午太阳高度的纬度变化规律: 由直射点向南北两侧递减。

① 春秋分,由赤道向南北两侧递减。

② 夏至日,由北回归线向南北两侧递减。

③ 冬至日,由南回归线向南北两侧递减。

重点突破

Key breakthrough

思 考

2、正午太阳高度的纬度变化规律

a——冬至日。

b——春秋分。

c——夏至日。

指出右图中a、b、c各自对应的日期。

重点突破

Key breakthrough

3、正午太阳高度的季节变化规律

1.该日,全球正午太阳高度的纬度变化规律?

2.该日,正午太阳高度达一年中最大值的地区?

3.该日,正午太阳高度达一年中最小值的地区?

思 考:

由直射点向南北两侧递减,即,由北回归线向南北两侧递减。

北回归线及其以北地区。

南半球。

重点突破

Key breakthrough

3、正午太阳高度的季节变化规律

1.该日,全球正午太阳高度的纬度变化规律?

2.该日,正午太阳高度达一年中最大值的地区?

3.该日,正午太阳高度达一年中最小值的地区?

思 考:

由直射点向南北两侧递减,即,由南回归线向南北两侧递减。

南回归线及其以南地区。

北半球。

重点突破

Key breakthrough

3、正午太阳高度的季节变化规律

1.该日,全球正午太阳高度的纬度变化规律?

2.该日,正午太阳高度达一年中最大值的地区?

3.该日,正午太阳高度达一年中最小值的地区?

思 考:

由直射点向南北两侧递减,即,由赤道向南北两侧递减。

赤道。

无。

重点突破

Key breakthrough

1、昼长和夜长

晨昏圈将纬线圈分成两部分,位于昼半球的部分叫昼弧,位于夜半球的部分叫夜弧。

昼弧 > 夜弧,则昼长夜短;

昼弧 < 夜弧,则昼短夜长。

昼长 = 昼弧 ÷ 15°/h;

夜长 = 夜弧 ÷ 15°/h。

赤道永远昼夜等长。

重点突破

Key breakthrough

2、昼夜长短的变化规律

1.指出春秋分全球昼夜长短的特点。

2.指出夏至日全球昼夜长短的纬度变化特点。

3.指出夏至日南、北半球昼夜长短的不同点。

4.描述从春分到夏至南北半球昼夜长短的变化规律。

全球昼夜平分(昼长 = 夜长 = 12h)。

合 作 探 究

全球越往北昼长越长,南极圈及其以南出现极夜,北极圈及其以北出现极昼。

北半球昼长夜短,且昼最长,夜最短;

南半球昼短夜长,且昼最短,夜最长。

从春分到夏至,太阳直射点在北半球并向北移,北半球昼渐长,夜渐短,昼长夜短。南半球反之。

重点突破

Key breakthrough

2、昼夜长短的变化规律

1.描述从夏至到秋分南北半球昼夜长短的变化规律。

合 作 探 究

从夏至到秋分,太阳直射点在北半球并向南移,北半球昼渐短,夜渐长,昼长夜短。南半球反之。

重点突破

Key breakthrough

2、昼夜长短的变化规律

1.指出冬至日全球昼夜长短的纬度变化特点。

2.指出冬至日南、北半球昼夜长短的不同点。

3.描述从秋分到冬至南北半球昼夜长短的变化规律。

合 作 探 究

全球越往北昼长越短,南极圈及其以南出现极昼,北极圈及其以北出现极夜。

北半球昼短夜长,且昼最短,夜最长;

南半球昼长夜短,且昼最长,夜最短。

从秋分到冬至,太阳直射点在南半球并向南移,北半球昼渐短,夜渐长,昼短夜长。南半球反之。

重点突破

Key breakthrough

2、昼夜长短的变化规律

1.描述从冬至到春分南北半球昼夜长短的变化规律。

合 作 探 究

从冬至到春分,太阳直射点在南半球并向北移,北半球昼渐长,夜渐短,昼短夜长。南半球反之。

重点突破

Key breakthrough

2、昼夜长短的变化规律

小 结

日期 节气 位置 所在半球和未来移动方向 北半球昼夜长短及其 变化情况 南半球昼夜长短及其变化情况和北半球相反。

3月21日 3月21日至6月22日 6月22日 6月22日至9月23日 9月23日 9月23日至12月22日 12月22日 12月22日至次年3月21日 春分

赤道

向北移

北半球

北半球,向北移

北回归线

北半球,向南移

北半球

北半球,向南移

赤道

向南移

夏至

秋分

南半球

南半球,向南移

冬至

南回归线

南半球,向北移

南半球

南半球,向北移

昼渐长,夜渐短,昼长夜短

昼夜等长

昼夜等长

昼长达一年中最长

昼渐短,夜渐长,昼长夜短

昼渐短,夜渐长,昼短夜长

昼渐长,夜渐短,昼短夜长

昼长达一年中最短

五带划分

理论上,正午太阳高度越大的地区,单位面积获得的太阳辐射能量越多。由于正午太阳高度从直射点向南北两侧递减,导致地球表面不同纬度地区接受的太阳辐射能量不同。根据太阳直射点的变化特征以及地表所接受的太阳辐射量的多少,可将地球表面划分为热带、南温带、北温带、南寒带、北寒带五个热量带。

四季更替

随着地球公转,一年中,地球上各地昼夜长短和正午太阳高度随时间变化,导致到达地面的太阳辐射的多少不同,造成地球表面的季节更替。

四季更替

热带——全年皆夏

正午太阳高度和昼夜长短的变化幅度都很小;

正午太阳高度终年较大,全年气温较高;

热带地区四季更替不明显,全年高温。

四季更替

温带——四季分明

正午太阳高度的变化幅度最大;

夏季,正午太阳高度和昼长都达到一年中的最大值,太阳辐射最强,气温较高;冬季反之。

温带地区的气温年较差最大,四季更替明显。

四季更替

寒带——全年皆冬

昼夜长短的变化幅度最大;

正午太阳高度终年较小,全年气温较低;

寒带地区四季更替不明显,全年低温,冬季寒冷漫长,夏季温暖短促。

谢 谢 !

第一单元 地球运动的意义

第二节 地球公转的意义

The meaning of the Earth's revolution

课程标准 学习目标

结合实例,说明地球公转的地理意义。 1.通过模拟演示,了解地球公转的特征,理解黄赤交角和太阳直射点的移动规律;

2.理解正午太阳高度的变化,并能够在实例中计算正午太阳高度;

3.掌握昼夜长短的变化规律;

4.理解五带的划分与四季的形成。

学习目标

Learning goals

引 言

Forward

二十四节气

2016年,中国申报的“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。我国古代历法将地球绕日公转的规律和地球上的气候变化、动植物生长等自然现象变化规律相结合,将一年分成24个等份,并给每一个等份取了一个专有名称,合称为二十四节气。在国际气象学界,二十四节气被称为“中国的第五大发明”。

目 录

Catalogue

01

公转的基本特征

02

太阳直射点的回归运动

04

昼夜长短的变化

05

五带的划分和四季的形成

03

正午太阳高度的变化

重点突破

Key breakthrough

1、公转的方向

观看视频,说出地球公转的方向。

绕太阳自西向东公转。

重点突破

Key breakthrough

2、公转的轨道和速度

重点突破

Key breakthrough

2、公转的轨道和速度

观看视频,结合开普勒三定律,说出地球公转的轨道形状和速度。

15210万千米

14710万千米

公转位置:近日点

时间:1月初

公转速度:最快

公转位置:远日点

时间:7月初

公转速度:最慢

轨道形状:近似正圆的椭圆,太阳在其中一个焦点上。

重点突破

Key breakthrough

2、公转的轨道和速度

北半球每年夏半年距离远日点较近,公转速度较慢,冬半年距近日点较近,公转速度快。

重点突破

Key breakthrough

3、公转的周期

公转的方向:

公转的轨道:

公转的速度:

公转的周期:

绕太阳自西向东公转。

近似正圆的椭圆,太阳位于其中一个焦点上。

近日点(1月初):速度快;

远日点(7月初):速度慢。

一恒星年:365日6时9分10秒。

重点突破

Key breakthrough

1、黄赤交角

观看视频,思考黄赤交角的形成。

重点突破

Key breakthrough

1、黄赤交角

思 考:

一 轴:

两 面:

三 角:

重点突破

Key breakthrough

1、黄赤交角

思 考:

黄赤交角 = ?

= 23°26′

= 回归线的度数

= 90°- 极圈度数

= 晨昏线与地轴的最大夹角

重点突破

Key breakthrough

2、太阳直射点

——地表接受太阳垂直照射的点,即地心与日心连线和地球表面的交点。任一时刻,太阳直射点有且只有一个。

地轴

赤道

B

A

太阳直射点

重点突破

Key breakthrough

3、太阳直射点的回归运动

黄赤交角的存在引起太阳直射点在南北回归线之间往返移动,称为太阳直射点的回归运动。

回归运动的周期:

1回归年 = 365日5时48分46秒

春分日

夏至日

秋分日

冬至日

次年春分日

0°

23°26′S

23°26′N

重点突破

Key breakthrough

3、太阳直射点的回归运动

合 作 探 究

1.说出左侧光照图中太阳直射点的纬度、节气和日期,并指出其在右侧图中的对应位置。

2.指出该日期之后三个月内太阳直射点所在的半球和移动的方向。

春分日

夏至日

秋分日

冬至日

春分日

0°

23°26′S

23°26′N

A

B

C

D

E

23°26′N

夏至6月22日

B

北半球,向南移。

重点突破

Key breakthrough

3、太阳直射点的回归运动

合 作 探 究

1.说出左侧光照图中太阳直射点的纬度、节气和日期,并指出其在右侧图中的对应位置。

2.指出该日期之后三个月内太阳直射点所在的半球和移动的方向。

春分日

夏至日

秋分日

冬至日

春分日

0°

23°26′S

23°26′N

A

B

C

D

E

23°26′S

冬至12月22日

D

南半球,向北移。

重点突破

Key breakthrough

3、太阳直射点的回归运动

合 作 探 究

1.说出左侧光照图中太阳直射点的纬度、节气和日期,并指出其在右侧图中的对应位置。

2.指出该日期之后三个月内太阳直射点所在的半球和移动的方向。

春分日

夏至日

秋分日

冬至日

春分日

0°

23°26′S

23°26′N

A

B

C

D

E

0°

春分3月21日或秋分9月23日

A(E)或C

A(E):北半球,向北移;

C:南半球,向南移。

重点突破

Key breakthrough

3、太阳直射点的回归运动

小 结

太阳直射点的回归运动规律 日期 节气 位置 所在半球和未来移动方向

3月21日

3月21日至6月22日

6月22日

6月22日至9月23日

9月23日

9月23日至12月22日

12月22日

12月22日至次年3月21日

春分

赤道

向北移

北半球

北半球,向北移

北回归线

北半球,向南移

北半球

北半球,向南移

赤道

向南移

夏至

秋分

南半球

南半球,向南移

冬至

南回归线

南半球,向北移

南半球

南半球,向北移

重点突破

Key breakthrough

3、太阳直射点的回归运动

小 结

1. 从春分到秋分,太阳直射点位于 半球;

2. 从秋分到次年春分,太阳直射点位于 半球;

3. 从冬至到次年夏至,太阳直射点向 移动;

4. 从夏至到冬至,太阳直射点向 移动。

北

南

北

南

重点突破

Key breakthrough

1、太阳高度

太阳高度:太阳光线和地面之间的夹角,叫太阳高度角,简称太阳高度。

正午太阳高度:地方时12点时的太阳高度,是一天中的最大太阳高度。

地面

某地一天中从日出到日落的太阳高度如何变化?

思 考:

日出时太阳高度为0°,日出之后太阳高度越来越大,正午时达到一天中的最大值,之后逐渐减小,日落时太阳高度为0°。

重点突破

Key breakthrough

1、太阳高度

太阳高度:太阳光线和地面之间的夹角,叫太阳高度角,简称太阳高度。

正午太阳高度:地方时12点时的太阳高度,是一天中的最大太阳高度。

一天中的太阳高度有何变化规律?

思 考:

① 晨昏线上的太阳高度为0°;

② 正午太阳高度是一天中太阳高度的最大值,出现在地方时12点时刻;

③ 太阳直射点的太阳高度 = 90° 。

重点突破

Key breakthrough

2、正午太阳高度的纬度变化规律

1.图示节气和日期?

2.图示日期太阳直射点的位置?此时直射点的太阳高度?

3.该日,全球正午太阳高度的纬度变化规律?

思 考:

春分(3月21日),或者秋分(9月23日)。

赤道。

90° 。

由直射点向南北两侧递减,即,由赤道向南北两侧递减。

重点突破

Key breakthrough

2、正午太阳高度的纬度变化规律

1.图示节气和日期?

2.图示日期太阳直射点的位置?此时直射点的太阳高度?

3.该日,全球正午太阳高度的纬度变化规律?

思 考:

夏至(6月22日)。

北回归线。

90° 。

由直射点向南北两侧递减,即,由北回归线向南北两侧递减。

重点突破

Key breakthrough

2、正午太阳高度的纬度变化规律

1.图示节气和日期?

2.图示日期太阳直射点的位置?此时直射点的太阳高度?

3.该日,全球正午太阳高度的纬度变化规律?

思 考:

冬至(12月22日)。

南回归线。

90° 。

由直射点向南北两侧递减,即,由南回归线向南北两侧递减。

重点突破

Key breakthrough

小 结

2、正午太阳高度的纬度变化规律

正午太阳高度的纬度变化规律: 由直射点向南北两侧递减。

① 春秋分,由赤道向南北两侧递减。

② 夏至日,由北回归线向南北两侧递减。

③ 冬至日,由南回归线向南北两侧递减。

重点突破

Key breakthrough

思 考

2、正午太阳高度的纬度变化规律

a——冬至日。

b——春秋分。

c——夏至日。

指出右图中a、b、c各自对应的日期。

重点突破

Key breakthrough

3、正午太阳高度的季节变化规律

1.该日,全球正午太阳高度的纬度变化规律?

2.该日,正午太阳高度达一年中最大值的地区?

3.该日,正午太阳高度达一年中最小值的地区?

思 考:

由直射点向南北两侧递减,即,由北回归线向南北两侧递减。

北回归线及其以北地区。

南半球。

重点突破

Key breakthrough

3、正午太阳高度的季节变化规律

1.该日,全球正午太阳高度的纬度变化规律?

2.该日,正午太阳高度达一年中最大值的地区?

3.该日,正午太阳高度达一年中最小值的地区?

思 考:

由直射点向南北两侧递减,即,由南回归线向南北两侧递减。

南回归线及其以南地区。

北半球。

重点突破

Key breakthrough

3、正午太阳高度的季节变化规律

1.该日,全球正午太阳高度的纬度变化规律?

2.该日,正午太阳高度达一年中最大值的地区?

3.该日,正午太阳高度达一年中最小值的地区?

思 考:

由直射点向南北两侧递减,即,由赤道向南北两侧递减。

赤道。

无。

重点突破

Key breakthrough

1、昼长和夜长

晨昏圈将纬线圈分成两部分,位于昼半球的部分叫昼弧,位于夜半球的部分叫夜弧。

昼弧 > 夜弧,则昼长夜短;

昼弧 < 夜弧,则昼短夜长。

昼长 = 昼弧 ÷ 15°/h;

夜长 = 夜弧 ÷ 15°/h。

赤道永远昼夜等长。

重点突破

Key breakthrough

2、昼夜长短的变化规律

1.指出春秋分全球昼夜长短的特点。

2.指出夏至日全球昼夜长短的纬度变化特点。

3.指出夏至日南、北半球昼夜长短的不同点。

4.描述从春分到夏至南北半球昼夜长短的变化规律。

全球昼夜平分(昼长 = 夜长 = 12h)。

合 作 探 究

全球越往北昼长越长,南极圈及其以南出现极夜,北极圈及其以北出现极昼。

北半球昼长夜短,且昼最长,夜最短;

南半球昼短夜长,且昼最短,夜最长。

从春分到夏至,太阳直射点在北半球并向北移,北半球昼渐长,夜渐短,昼长夜短。南半球反之。

重点突破

Key breakthrough

2、昼夜长短的变化规律

1.描述从夏至到秋分南北半球昼夜长短的变化规律。

合 作 探 究

从夏至到秋分,太阳直射点在北半球并向南移,北半球昼渐短,夜渐长,昼长夜短。南半球反之。

重点突破

Key breakthrough

2、昼夜长短的变化规律

1.指出冬至日全球昼夜长短的纬度变化特点。

2.指出冬至日南、北半球昼夜长短的不同点。

3.描述从秋分到冬至南北半球昼夜长短的变化规律。

合 作 探 究

全球越往北昼长越短,南极圈及其以南出现极昼,北极圈及其以北出现极夜。

北半球昼短夜长,且昼最短,夜最长;

南半球昼长夜短,且昼最长,夜最短。

从秋分到冬至,太阳直射点在南半球并向南移,北半球昼渐短,夜渐长,昼短夜长。南半球反之。

重点突破

Key breakthrough

2、昼夜长短的变化规律

1.描述从冬至到春分南北半球昼夜长短的变化规律。

合 作 探 究

从冬至到春分,太阳直射点在南半球并向北移,北半球昼渐长,夜渐短,昼短夜长。南半球反之。

重点突破

Key breakthrough

2、昼夜长短的变化规律

小 结

日期 节气 位置 所在半球和未来移动方向 北半球昼夜长短及其 变化情况 南半球昼夜长短及其变化情况和北半球相反。

3月21日 3月21日至6月22日 6月22日 6月22日至9月23日 9月23日 9月23日至12月22日 12月22日 12月22日至次年3月21日 春分

赤道

向北移

北半球

北半球,向北移

北回归线

北半球,向南移

北半球

北半球,向南移

赤道

向南移

夏至

秋分

南半球

南半球,向南移

冬至

南回归线

南半球,向北移

南半球

南半球,向北移

昼渐长,夜渐短,昼长夜短

昼夜等长

昼夜等长

昼长达一年中最长

昼渐短,夜渐长,昼长夜短

昼渐短,夜渐长,昼短夜长

昼渐长,夜渐短,昼短夜长

昼长达一年中最短

五带划分

理论上,正午太阳高度越大的地区,单位面积获得的太阳辐射能量越多。由于正午太阳高度从直射点向南北两侧递减,导致地球表面不同纬度地区接受的太阳辐射能量不同。根据太阳直射点的变化特征以及地表所接受的太阳辐射量的多少,可将地球表面划分为热带、南温带、北温带、南寒带、北寒带五个热量带。

四季更替

随着地球公转,一年中,地球上各地昼夜长短和正午太阳高度随时间变化,导致到达地面的太阳辐射的多少不同,造成地球表面的季节更替。

四季更替

热带——全年皆夏

正午太阳高度和昼夜长短的变化幅度都很小;

正午太阳高度终年较大,全年气温较高;

热带地区四季更替不明显,全年高温。

四季更替

温带——四季分明

正午太阳高度的变化幅度最大;

夏季,正午太阳高度和昼长都达到一年中的最大值,太阳辐射最强,气温较高;冬季反之。

温带地区的气温年较差最大,四季更替明显。

四季更替

寒带——全年皆冬

昼夜长短的变化幅度最大;

正午太阳高度终年较小,全年气温较低;

寒带地区四季更替不明显,全年低温,冬季寒冷漫长,夏季温暖短促。

谢 谢 !

同课章节目录