1.3 运动的快慢说课课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 1.3 运动的快慢说课课件(共22张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-05 21:58:46 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

运动的快慢

说课

说课内容

教材分析

学情分析

教法与学法

教学过程

板书设计

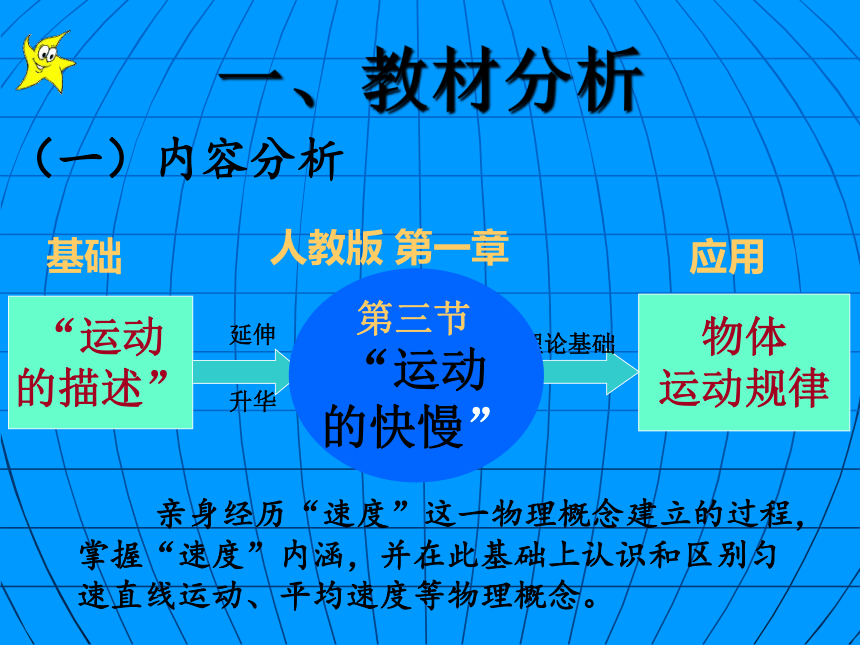

一、教材分析

“运动

的描述”

物体

运动规律

延伸

升华

理论基础

人教版 第一章

基础

应用

第三节

“运动

的快慢”

(一)内容分析

亲身经历“速度”这一物理概念建立的过程,掌握“速度”内涵,并在此基础上认识和区别匀速直线运动、平均速度等物理概念。

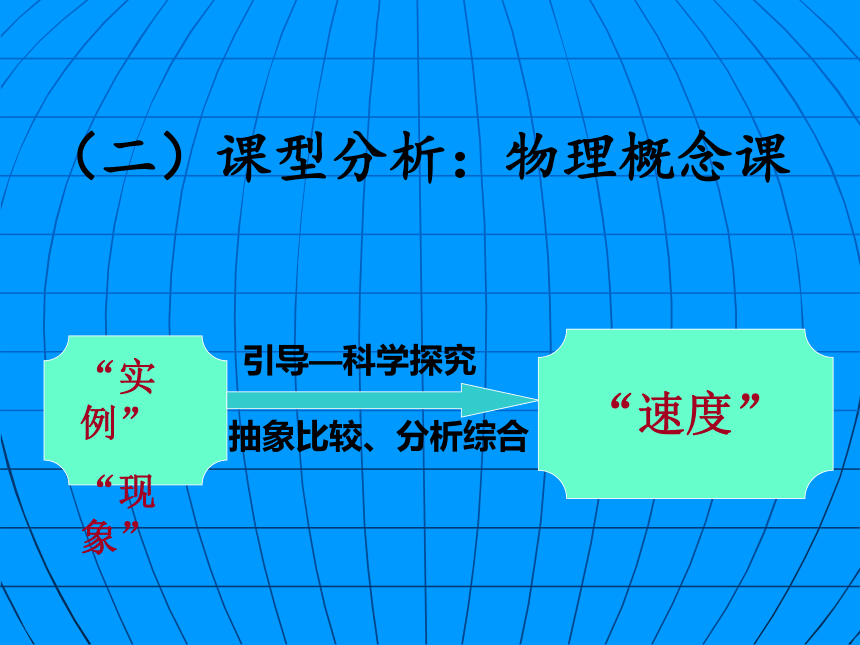

抽象比较、分析综合

“速度”

(二)课型分析:物理概念课

引导—科学探究

“实例”

“现象”

难点:理解速度概念的建立过程

和方法。

重点:理解速度概念的内涵

(三)重点与难点

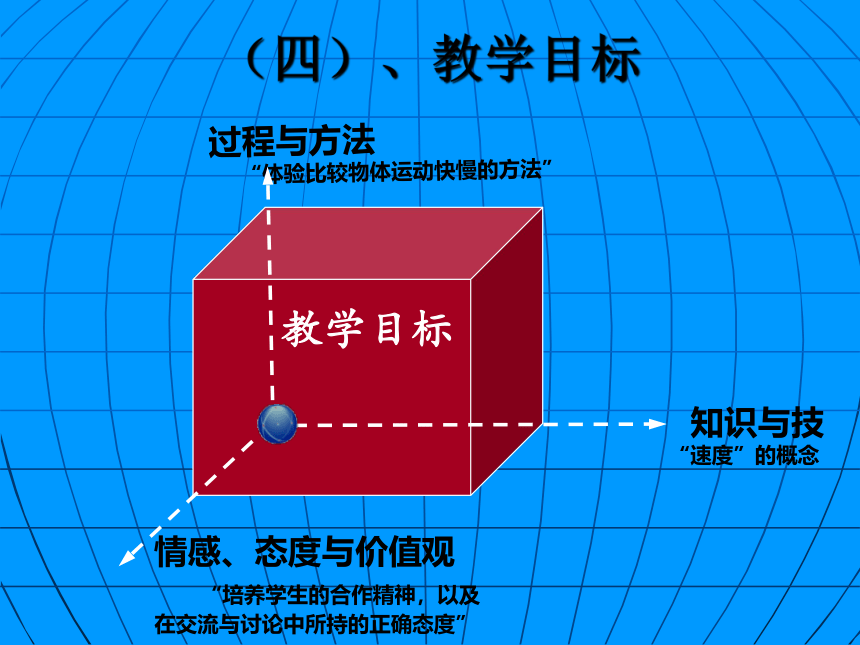

(四)、教学目标

知识与技

“速度”的概念

过程与方法

“体验比较物体运动快慢的方法”

情感、态度与价值观

“培养学生的合作精神,以及在交流与讨论中所持的正确态度”

教学目标

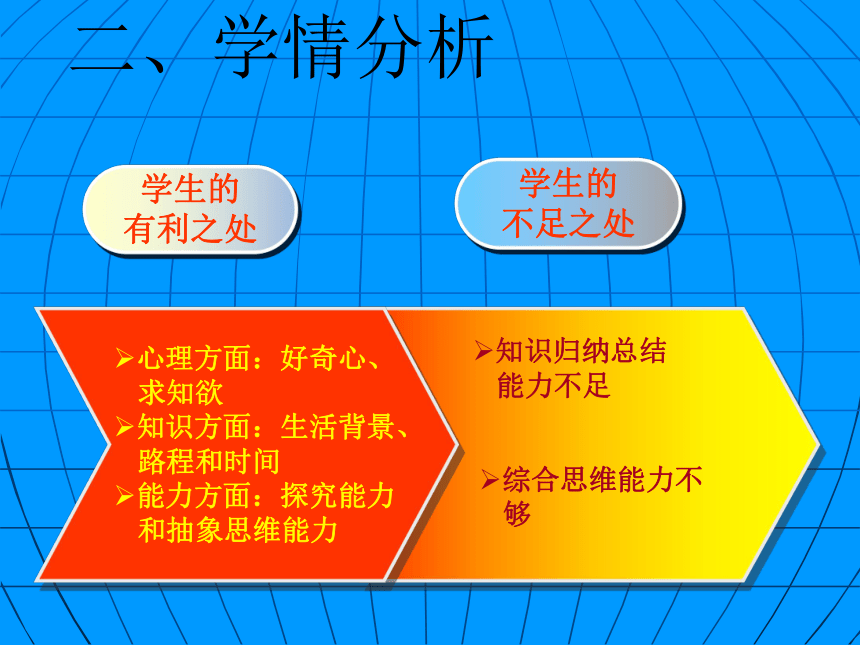

学生的

不足之处

综合思维能力不

够

知识归纳总结

能力不足

学生的

有利之处

心理方面:好奇心、

求知欲

知识方面:生活背景、

路程和时间

能力方面:探究能力

和抽象思维能力

二、学情分析

三、教法与学法

▲ 在教学过程中创设情景,引导启发,设计方案,分析讨论,归纳结论。

▲在动手操作实践中发展学生探究、分析、归纳、迁移的能力。

▲运用提问法、讨论法、实验法、归纳法等

三、教法与学法

在课堂上着力开发学生的三个空间

1.学生的活动空间。将演示实验改为学生的分组试验,全体学生参与,使每个学生都能体验探究过程,得到发展。

2.学生的思维空间。创设问题情景,让学生自己体验、感知知识的发生、发展过程,通过思维碰撞,培养思维能力。

3.学生的表现空间。通过把自己的想法、结果展示给大家,学习交流与合作,体验成功的愉悦。

四、教学过程

创设情境 引入新课

科学探究 学习新知

巩固新知 加深理解

知识梳理 归纳小结

(一)创设情境 引入新课

利用多媒体展示几张图片

提出问题 分组讨论:

图片中的物体运动得一样快吗?

设计意图:利用生活实例,引起学生兴趣;通过分组讨论,培养学生交流合作的能力。

用时约5分钟

(二)科学探究 学习新知

演示活动:比较纸片下落的快慢

议一议:

1.怎样比较它们运动的快慢?

让它们从同一高度同时释放,先落地的纸片运动得快(相同路程比时间)

2.还有没有其他比较的方法?

让它们从同一高度同时释放,当它们都在空中时离地较近的纸片运动得快。 (相同时间比路程)

速度

物理学上用速度来描述物体运动的快慢,大小等于物体在单位时间(常取1秒)内通过的路程。

v表示速度,t表示时间,s表示路程,

公式:

V=

S

t

用时约为15分钟

(三)巩固新知 加深理解

举出例题,进一步加深学生对速度概念的理解和掌握。

用时约10分钟

火车提速后,在北京和上海之间的运行速度约为104 km/h,两地之间的铁路线长1456 km,火车从北京到上海大约要用多长时间

解:由公式v=

得:t=

=

=14h.

注意:1、解题过程要写出所依据的公式,把数值和单位代入时,单位要统一。

2、计算过程和结果都应带单位。

例题1:

火车从北京行驶1小时到天津,通过的路程是140 km,求火车的平均速度.

解:v=

=

=140km/h.

注意:

(1)公式中的v表示物体在通过路程中的平均快慢程度:t是通过路程s所用的总时间.

(2)实际问题中所说的速度一般都指的是平均速度.

例题2:

(四)知识梳理、归纳小结

一、速度是表示物体运动快慢的物理量

1、速度等于运动物体在单位时间内通过的路程.

2、运动速度的计算公式是 v=

3、速度的单位是米/秒(m/s)

千米/时(km/h).1 m/s=3.6 km/h

一些物体运动的速度

蜗牛的爬行 约1.5mm/s;

人步行 约1.1m/s;

自行车 约5m/s;

高速公路上的小车 约28m/s;

普通列车 约40m/s;

喷气式客机 约250m/s;

超音速歼击机 大于700m/s;

子弹出膛时 约1000m/s;

同步卫星轨道速度 3070m/s;

第一宇宙速度 7900m/s;

用时5分钟

定义:运动物体在单位时间内通过的

路程

公式:速度= ———

意义:表示物体运动快慢的物理量。

路程

时间

路程—— S

时间 —— t

速度—— v

五、板书设计

单位:国际单位:米/秒(m/s)

常用单位: 千米/时(km/h)

换算关系:

1m/s =3.6km/h 1km/h =1/3.6 m/s

口头练习:

5m/s=( )km/h 72km/h=( )m/s

运动的快慢

说课

说课内容

教材分析

学情分析

教法与学法

教学过程

板书设计

一、教材分析

“运动

的描述”

物体

运动规律

延伸

升华

理论基础

人教版 第一章

基础

应用

第三节

“运动

的快慢”

(一)内容分析

亲身经历“速度”这一物理概念建立的过程,掌握“速度”内涵,并在此基础上认识和区别匀速直线运动、平均速度等物理概念。

抽象比较、分析综合

“速度”

(二)课型分析:物理概念课

引导—科学探究

“实例”

“现象”

难点:理解速度概念的建立过程

和方法。

重点:理解速度概念的内涵

(三)重点与难点

(四)、教学目标

知识与技

“速度”的概念

过程与方法

“体验比较物体运动快慢的方法”

情感、态度与价值观

“培养学生的合作精神,以及在交流与讨论中所持的正确态度”

教学目标

学生的

不足之处

综合思维能力不

够

知识归纳总结

能力不足

学生的

有利之处

心理方面:好奇心、

求知欲

知识方面:生活背景、

路程和时间

能力方面:探究能力

和抽象思维能力

二、学情分析

三、教法与学法

▲ 在教学过程中创设情景,引导启发,设计方案,分析讨论,归纳结论。

▲在动手操作实践中发展学生探究、分析、归纳、迁移的能力。

▲运用提问法、讨论法、实验法、归纳法等

三、教法与学法

在课堂上着力开发学生的三个空间

1.学生的活动空间。将演示实验改为学生的分组试验,全体学生参与,使每个学生都能体验探究过程,得到发展。

2.学生的思维空间。创设问题情景,让学生自己体验、感知知识的发生、发展过程,通过思维碰撞,培养思维能力。

3.学生的表现空间。通过把自己的想法、结果展示给大家,学习交流与合作,体验成功的愉悦。

四、教学过程

创设情境 引入新课

科学探究 学习新知

巩固新知 加深理解

知识梳理 归纳小结

(一)创设情境 引入新课

利用多媒体展示几张图片

提出问题 分组讨论:

图片中的物体运动得一样快吗?

设计意图:利用生活实例,引起学生兴趣;通过分组讨论,培养学生交流合作的能力。

用时约5分钟

(二)科学探究 学习新知

演示活动:比较纸片下落的快慢

议一议:

1.怎样比较它们运动的快慢?

让它们从同一高度同时释放,先落地的纸片运动得快(相同路程比时间)

2.还有没有其他比较的方法?

让它们从同一高度同时释放,当它们都在空中时离地较近的纸片运动得快。 (相同时间比路程)

速度

物理学上用速度来描述物体运动的快慢,大小等于物体在单位时间(常取1秒)内通过的路程。

v表示速度,t表示时间,s表示路程,

公式:

V=

S

t

用时约为15分钟

(三)巩固新知 加深理解

举出例题,进一步加深学生对速度概念的理解和掌握。

用时约10分钟

火车提速后,在北京和上海之间的运行速度约为104 km/h,两地之间的铁路线长1456 km,火车从北京到上海大约要用多长时间

解:由公式v=

得:t=

=

=14h.

注意:1、解题过程要写出所依据的公式,把数值和单位代入时,单位要统一。

2、计算过程和结果都应带单位。

例题1:

火车从北京行驶1小时到天津,通过的路程是140 km,求火车的平均速度.

解:v=

=

=140km/h.

注意:

(1)公式中的v表示物体在通过路程中的平均快慢程度:t是通过路程s所用的总时间.

(2)实际问题中所说的速度一般都指的是平均速度.

例题2:

(四)知识梳理、归纳小结

一、速度是表示物体运动快慢的物理量

1、速度等于运动物体在单位时间内通过的路程.

2、运动速度的计算公式是 v=

3、速度的单位是米/秒(m/s)

千米/时(km/h).1 m/s=3.6 km/h

一些物体运动的速度

蜗牛的爬行 约1.5mm/s;

人步行 约1.1m/s;

自行车 约5m/s;

高速公路上的小车 约28m/s;

普通列车 约40m/s;

喷气式客机 约250m/s;

超音速歼击机 大于700m/s;

子弹出膛时 约1000m/s;

同步卫星轨道速度 3070m/s;

第一宇宙速度 7900m/s;

用时5分钟

定义:运动物体在单位时间内通过的

路程

公式:速度= ———

意义:表示物体运动快慢的物理量。

路程

时间

路程—— S

时间 —— t

速度—— v

五、板书设计

单位:国际单位:米/秒(m/s)

常用单位: 千米/时(km/h)

换算关系:

1m/s =3.6km/h 1km/h =1/3.6 m/s

口头练习:

5m/s=( )km/h 72km/h=( )m/s

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活