1.3地球的圈层结构课件(共37张ppt)

文档属性

| 名称 | 1.3地球的圈层结构课件(共37张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 25.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-04 16:01:36 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

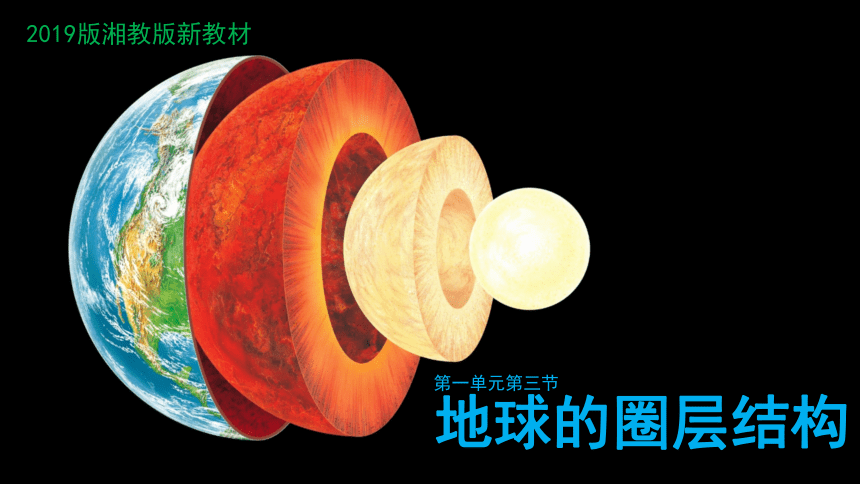

第一单元第三节

地球的圈层结构

2019版湘教版新教材

课程标准

学习目标

运用示意图,说明地球的圈层结构。

1. 了解地震的震级、烈度、震中距等相关概念;

2.了解地震波的类型和传播特点及其在划分地球内部圈层方面的应用;

3. 理解并掌握地球内部圈层的划分依据、主要特点;

4.理解地球外部各圈层的组成、主要特点及各圈层的相互关系;

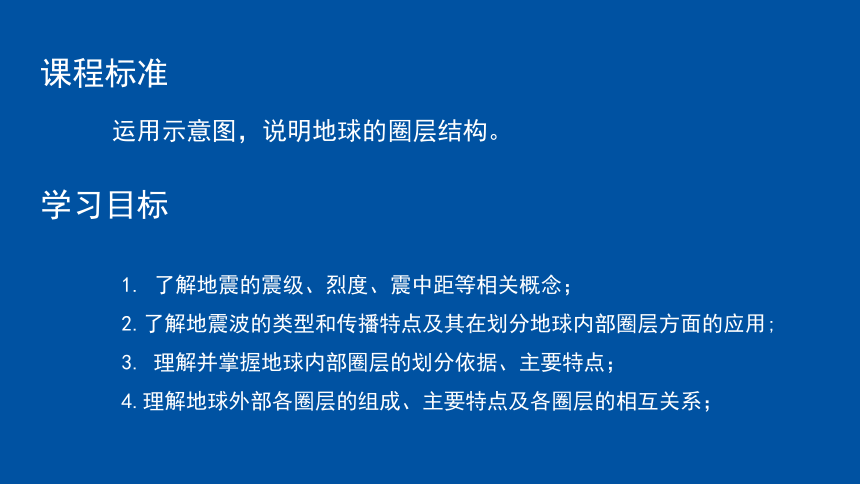

目前,人类在地球表层的最深钻井不足 13 千米,而地球平均半径为 6 371 千米,人类已达部分只占地球平均半径的 1/516,因此缺乏地球内部状况的直接证据。

自 1970 年起,苏联在科拉半岛进行科学钻探,其中最深的一个钻井达 12 262米。它当时是世界上最深的钻井。该纪录先后被卡塔尔的油井(12 289 米)和俄罗斯的油井(12 345 米)打破。截至 2016 年,科拉超深钻井的深度居世界第三位。

俗话说:“上天有路,入地无门。”议一议,在“入地无门”的情况下,科学家是如何探测地球内部奥秘的?

地震和地震波

地球的内部圈层

地球的外部圈层

目录

地震和地震波

01

(一)地震

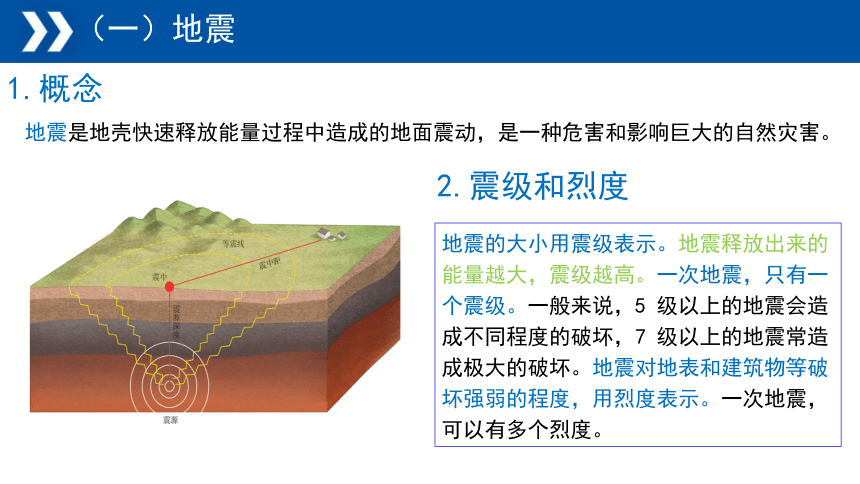

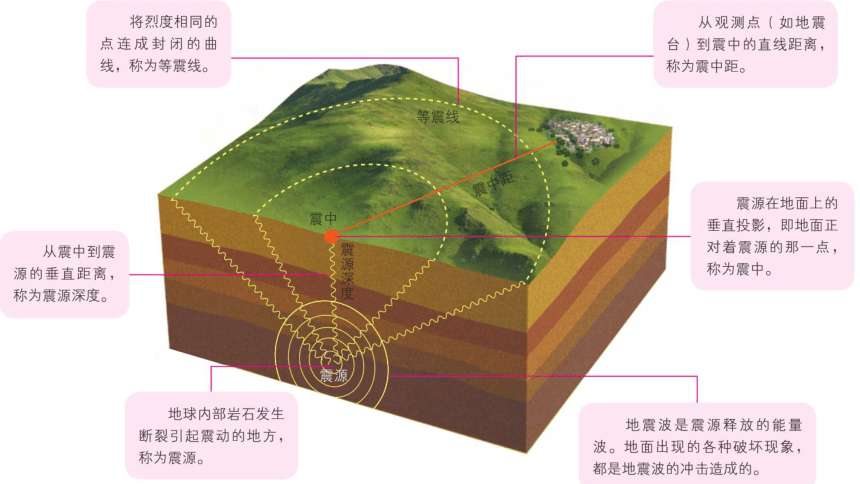

地震是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动,是一种危害和影响巨大的自然灾害。

地震的大小用震级表示。地震释放出来的能量越大,震级越高。一次地震,只有一个震级。一般来说,5 级以上的地震会造成不同程度的破坏,7 级以上的地震常造成极大的破坏。地震对地表和建筑物等破坏强弱的程度,用烈度表示。一次地震,可以有多个烈度。

1.概念

2.震级和烈度

(一)地震

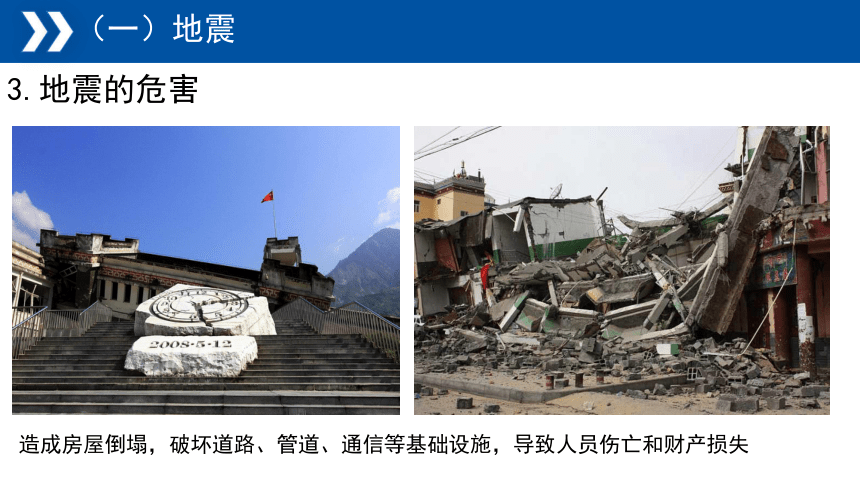

3.地震的危害

(一)地震

3.地震的危害

造成房屋倒塌,破坏道路、管道、通信等基础设施,导致人员伤亡和财产损失

(一)地震

3.地震的危害

造成房屋倒塌,破坏道路、管道、通信等基础设施,导致人员伤亡和财产损失

(一)地震

3.地震的危害

会诱发崩塌、滑坡、泥石流

会诱发火灾、海啸、有毒气体泄漏、疾病蔓延等灾害

破坏资源环境和生态系统,严重损害灾区人民的心理健康

(一)地震

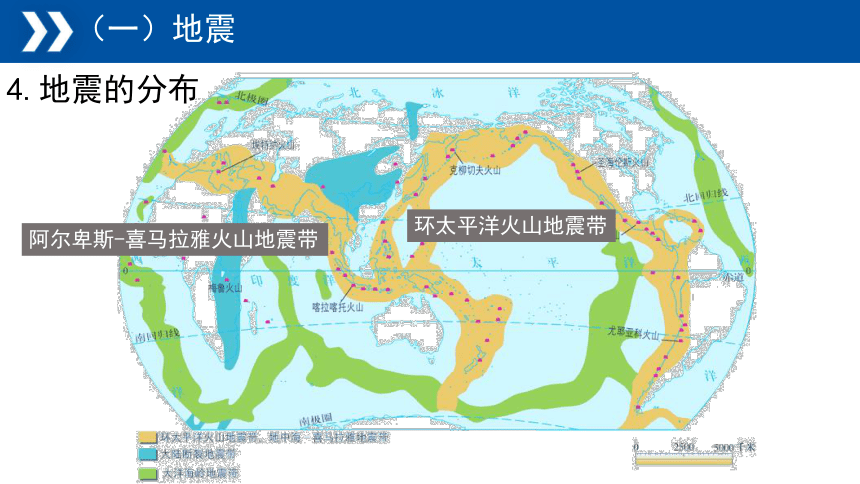

4.地震的分布

环太平洋火山地震带

阿尔卑斯-喜马拉雅火山地震带

(一)地震

4.地震的分布

我国的地震灾害发生频繁的地区有台湾、西藏、新疆、青海、云南、四川等

(一)地震

4.地震的分布

我国的地震灾害发生频繁的地区有台湾、西藏、新疆、青海、云南、四川等

(一)地震

4.地震的分布

我国的地震灾害发生频繁的地区有台湾、西藏、新疆、青海、云南、四川等

纵波(P波) 横波(S波)

运动方式 (质点振动方向与传播方向)

不同点 速度 较快 较慢

通过物质 固、液、气 固

产生影响 上下震动 左右摇晃

相同点 经过不同界面时,还会发生反射和折射现象 (二)地震波

地震的能量以波动的方式向外传播,形成地震波。

地球的内部圈层

02

1、划分依据

对地震波传播速度的研究

二面:莫霍面、古登堡面 三层:地壳、地幔和地核

不连续面

地下深度

波速变化

39~41千米处(大陆 部分 )

莫霍界面

该面下,P、S波速都明显增加

古登堡界面

2900千米处

在这里,P波速忽然下降,S波完全消失

15

深

度

千

米

4000

3000

2000

5000

6000

1000

速度(千米/秒)

9

12

6

3

0

40

2900

( )

地核

地幔

莫霍面

古登堡面

纵 波

横 波

地壳

地心

地表

1. 结合所学知识,完成下表内容。

2、内部圈层

活动

1. 阅读下列材料,完成相关任务。

圈层名称 界面 地震波传播特点 圈层特点

地壳 莫霍界面 古登堡面 地震波在地壳中的传播速度比较稳定。到了莫霍面,地震波的传播速度突然增加。 地壳平均约 17 千米。

大陆地壳平均约 37 千米,

大洋地壳平均约 7 千米。

地幔 地幔能传播横波 地幔分为上地幔和下地幔。

上地幔上部存在一个软流层

地核 横波不能在外核中传播,内核可以传播。 外核的物质在高压和高温下呈液态 或熔融状态 ;内核呈固态

1 由岩石组成,大范围固体表面一般海拔和厚度成正相关;陆壳上 层硅铝层,下层硅镁层;洋壳一般只有硅镁层。

2上地幔中的软流层可能是岩浆的 主要发源地之一。

3外核熔融状态(横波不能通过, 纵波减速)可能是磁场产生的主要原因;内核固态,物质可能是铁和镁。

2. 如图 1-20,我们将煮熟的鸡蛋一切两半,便会呈现蛋壳、蛋白、蛋黄三个圈层。结合所学知识和生活常识,比较煮熟的鸡蛋与地球内部圈层的异同。

地壳的主要物质组成

大陆地壳与大洋地壳的区别

地壳的结构特点

氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁等

大陆地壳平均厚度约39-41km

大洋地壳平均厚度约5-10km

厚度不均,硅铝层的不连续分布

海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄

地壳

硅铝层

硅镁层

地幔

地幔能传播横波,具有固态特征,

主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成,由上而下,铁、镁的含量逐渐增加。

地幔分为上地幔和下地幔。

软流层:

位于上地幔上部,

一般认为软流层是岩浆的主要发源地之一。

岩石圈

软流层:

岩浆的发源地

岩石圈:

地壳+软流层以上的

岩石部分

外核:呈液体或熔融状态,它们相对地壳流动,可能是地球磁场产生的主要原因.

内核:呈固态

地核

组成物质:可能是极高温度和高压状态下的铁和镍。

横波不能在外核中传播,表明外核的物质在高压和高温下呈液态或熔融状态。可能是地球磁场产生的主要原因。

地球的外部圈层

03

地球的外部圈层

大气圈

大气圈指环绕地球外部的气体圈层。主要由气体和悬浮物质组成的复杂系统,主要成分是氮气和氧气。

水 圈

水圈是由地球表层各种水体组成的连续但不规则的圈层。主要由固态水、液态水、气态水组成的。海洋是水圈的主体。

生物圈

生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称。生物圈不独占任何空间,它包括大气圈底部、水圈全部、岩石圈上部,厚约20KM。

1. 阅读下列材料,完成相关任务。

2017 年 8 月 8 日 21 时 19 分,四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县发生里氏 7.0级地震。地震预警系统在地震波抵达甘肃陇南前 19 秒、抵达四川成都前 71 秒对外发布预警信息,预警信息以广播预警、电视弹窗、手机 App 报警、专用接收终端预警等形式发出。

地震预警是一个全自动的物联网。通过在主要地震区布设密集的地震预警监测仪,在地震发生时,利用地震波比电波传播速度慢的特点,在地震造成破坏前,通过手机、应急广播和专用接收终端等,提前几秒到几十秒为用户发出全自动秒级响应的预警警报。

(1)地震预警与地震预报属同一概念吗?为什么?

(2)讨论开展地震预警应用的重大意义。

(3)当地震发生时,不同的地方、不同的情况应采取不同的应对方法。收集相

关资料,与同学交流避震方法。

活动1

39

1000

2900

下

地

幔

地 核

地 幔

650

110

地壳

岩石圈

5150

外核

内核

地心

地表

活动2:动手绘制地球内部圈层示意图

软流层

上

地

幔

古登堡面

莫霍面

知识结构

地球的圈层结构

大气圈概念和作用

生物圈概念和特点

地壳

水圈概念和作用

外部圈层结构

内部圈层结构

地震和地震波

地震

地震波

地幔

地核

课堂检测

1.2023年6月24日,日本发生5.6级地震,震源深度320千米。本次地震震源位于地球内部圈层中的

A.地壳 B.地幔 C.外核 D.内核

2.一般海拔越高,地壳越厚。以下各地,地壳厚度最大的是

A.长江三角洲 B.台湾海峡

C.马里亚纳海沟 D.青藏高原

课堂检测

图2表示地震波波速随深度的变化示意图。据此回答3.4题。

3.科学家用来划分地球内部圈层的

地震波是

A.①② B.②③

C.①③ D.①④

4.科学家推测呈液态的地球内部圈层

大约位于

A.33km—410km

B.1000km—2900km

C.2900km—5100km

D.5100km至地心

课堂检测

读地球圈层结构示意图。完成5~7题。

5.古登堡面位于

A.①的下方 B.②的下方

C.③的下方 D.④的上方

6.下列有关地球圈层的叙述正确的是

A.水循环环节只存在于①圈层

B.②圈层的厚度陆地比海洋小

C.③圈层属于岩石圈的一部分

D.④圈层物质状态可能为液态

7.从火山口喷发出的岩浆一般来源于

A.①层 B.②层 C.③层 D.④层

第一单元第三节

地球的圈层结构

2019版湘教版新教材

课程标准

学习目标

运用示意图,说明地球的圈层结构。

1. 了解地震的震级、烈度、震中距等相关概念;

2.了解地震波的类型和传播特点及其在划分地球内部圈层方面的应用;

3. 理解并掌握地球内部圈层的划分依据、主要特点;

4.理解地球外部各圈层的组成、主要特点及各圈层的相互关系;

目前,人类在地球表层的最深钻井不足 13 千米,而地球平均半径为 6 371 千米,人类已达部分只占地球平均半径的 1/516,因此缺乏地球内部状况的直接证据。

自 1970 年起,苏联在科拉半岛进行科学钻探,其中最深的一个钻井达 12 262米。它当时是世界上最深的钻井。该纪录先后被卡塔尔的油井(12 289 米)和俄罗斯的油井(12 345 米)打破。截至 2016 年,科拉超深钻井的深度居世界第三位。

俗话说:“上天有路,入地无门。”议一议,在“入地无门”的情况下,科学家是如何探测地球内部奥秘的?

地震和地震波

地球的内部圈层

地球的外部圈层

目录

地震和地震波

01

(一)地震

地震是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动,是一种危害和影响巨大的自然灾害。

地震的大小用震级表示。地震释放出来的能量越大,震级越高。一次地震,只有一个震级。一般来说,5 级以上的地震会造成不同程度的破坏,7 级以上的地震常造成极大的破坏。地震对地表和建筑物等破坏强弱的程度,用烈度表示。一次地震,可以有多个烈度。

1.概念

2.震级和烈度

(一)地震

3.地震的危害

(一)地震

3.地震的危害

造成房屋倒塌,破坏道路、管道、通信等基础设施,导致人员伤亡和财产损失

(一)地震

3.地震的危害

造成房屋倒塌,破坏道路、管道、通信等基础设施,导致人员伤亡和财产损失

(一)地震

3.地震的危害

会诱发崩塌、滑坡、泥石流

会诱发火灾、海啸、有毒气体泄漏、疾病蔓延等灾害

破坏资源环境和生态系统,严重损害灾区人民的心理健康

(一)地震

4.地震的分布

环太平洋火山地震带

阿尔卑斯-喜马拉雅火山地震带

(一)地震

4.地震的分布

我国的地震灾害发生频繁的地区有台湾、西藏、新疆、青海、云南、四川等

(一)地震

4.地震的分布

我国的地震灾害发生频繁的地区有台湾、西藏、新疆、青海、云南、四川等

(一)地震

4.地震的分布

我国的地震灾害发生频繁的地区有台湾、西藏、新疆、青海、云南、四川等

纵波(P波) 横波(S波)

运动方式 (质点振动方向与传播方向)

不同点 速度 较快 较慢

通过物质 固、液、气 固

产生影响 上下震动 左右摇晃

相同点 经过不同界面时,还会发生反射和折射现象 (二)地震波

地震的能量以波动的方式向外传播,形成地震波。

地球的内部圈层

02

1、划分依据

对地震波传播速度的研究

二面:莫霍面、古登堡面 三层:地壳、地幔和地核

不连续面

地下深度

波速变化

39~41千米处(大陆 部分 )

莫霍界面

该面下,P、S波速都明显增加

古登堡界面

2900千米处

在这里,P波速忽然下降,S波完全消失

15

深

度

千

米

4000

3000

2000

5000

6000

1000

速度(千米/秒)

9

12

6

3

0

40

2900

( )

地核

地幔

莫霍面

古登堡面

纵 波

横 波

地壳

地心

地表

1. 结合所学知识,完成下表内容。

2、内部圈层

活动

1. 阅读下列材料,完成相关任务。

圈层名称 界面 地震波传播特点 圈层特点

地壳 莫霍界面 古登堡面 地震波在地壳中的传播速度比较稳定。到了莫霍面,地震波的传播速度突然增加。 地壳平均约 17 千米。

大陆地壳平均约 37 千米,

大洋地壳平均约 7 千米。

地幔 地幔能传播横波 地幔分为上地幔和下地幔。

上地幔上部存在一个软流层

地核 横波不能在外核中传播,内核可以传播。 外核的物质在高压和高温下呈液态 或熔融状态 ;内核呈固态

1 由岩石组成,大范围固体表面一般海拔和厚度成正相关;陆壳上 层硅铝层,下层硅镁层;洋壳一般只有硅镁层。

2上地幔中的软流层可能是岩浆的 主要发源地之一。

3外核熔融状态(横波不能通过, 纵波减速)可能是磁场产生的主要原因;内核固态,物质可能是铁和镁。

2. 如图 1-20,我们将煮熟的鸡蛋一切两半,便会呈现蛋壳、蛋白、蛋黄三个圈层。结合所学知识和生活常识,比较煮熟的鸡蛋与地球内部圈层的异同。

地壳的主要物质组成

大陆地壳与大洋地壳的区别

地壳的结构特点

氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁等

大陆地壳平均厚度约39-41km

大洋地壳平均厚度约5-10km

厚度不均,硅铝层的不连续分布

海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄

地壳

硅铝层

硅镁层

地幔

地幔能传播横波,具有固态特征,

主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成,由上而下,铁、镁的含量逐渐增加。

地幔分为上地幔和下地幔。

软流层:

位于上地幔上部,

一般认为软流层是岩浆的主要发源地之一。

岩石圈

软流层:

岩浆的发源地

岩石圈:

地壳+软流层以上的

岩石部分

外核:呈液体或熔融状态,它们相对地壳流动,可能是地球磁场产生的主要原因.

内核:呈固态

地核

组成物质:可能是极高温度和高压状态下的铁和镍。

横波不能在外核中传播,表明外核的物质在高压和高温下呈液态或熔融状态。可能是地球磁场产生的主要原因。

地球的外部圈层

03

地球的外部圈层

大气圈

大气圈指环绕地球外部的气体圈层。主要由气体和悬浮物质组成的复杂系统,主要成分是氮气和氧气。

水 圈

水圈是由地球表层各种水体组成的连续但不规则的圈层。主要由固态水、液态水、气态水组成的。海洋是水圈的主体。

生物圈

生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称。生物圈不独占任何空间,它包括大气圈底部、水圈全部、岩石圈上部,厚约20KM。

1. 阅读下列材料,完成相关任务。

2017 年 8 月 8 日 21 时 19 分,四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县发生里氏 7.0级地震。地震预警系统在地震波抵达甘肃陇南前 19 秒、抵达四川成都前 71 秒对外发布预警信息,预警信息以广播预警、电视弹窗、手机 App 报警、专用接收终端预警等形式发出。

地震预警是一个全自动的物联网。通过在主要地震区布设密集的地震预警监测仪,在地震发生时,利用地震波比电波传播速度慢的特点,在地震造成破坏前,通过手机、应急广播和专用接收终端等,提前几秒到几十秒为用户发出全自动秒级响应的预警警报。

(1)地震预警与地震预报属同一概念吗?为什么?

(2)讨论开展地震预警应用的重大意义。

(3)当地震发生时,不同的地方、不同的情况应采取不同的应对方法。收集相

关资料,与同学交流避震方法。

活动1

39

1000

2900

下

地

幔

地 核

地 幔

650

110

地壳

岩石圈

5150

外核

内核

地心

地表

活动2:动手绘制地球内部圈层示意图

软流层

上

地

幔

古登堡面

莫霍面

知识结构

地球的圈层结构

大气圈概念和作用

生物圈概念和特点

地壳

水圈概念和作用

外部圈层结构

内部圈层结构

地震和地震波

地震

地震波

地幔

地核

课堂检测

1.2023年6月24日,日本发生5.6级地震,震源深度320千米。本次地震震源位于地球内部圈层中的

A.地壳 B.地幔 C.外核 D.内核

2.一般海拔越高,地壳越厚。以下各地,地壳厚度最大的是

A.长江三角洲 B.台湾海峡

C.马里亚纳海沟 D.青藏高原

课堂检测

图2表示地震波波速随深度的变化示意图。据此回答3.4题。

3.科学家用来划分地球内部圈层的

地震波是

A.①② B.②③

C.①③ D.①④

4.科学家推测呈液态的地球内部圈层

大约位于

A.33km—410km

B.1000km—2900km

C.2900km—5100km

D.5100km至地心

课堂检测

读地球圈层结构示意图。完成5~7题。

5.古登堡面位于

A.①的下方 B.②的下方

C.③的下方 D.④的上方

6.下列有关地球圈层的叙述正确的是

A.水循环环节只存在于①圈层

B.②圈层的厚度陆地比海洋小

C.③圈层属于岩石圈的一部分

D.④圈层物质状态可能为液态

7.从火山口喷发出的岩浆一般来源于

A.①层 B.②层 C.③层 D.④层