1.4 有理数的乘除法[上学期]

文档属性

| 名称 | 1.4 有理数的乘除法[上学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 35.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2009-05-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1.4 有理数的乘除法(7课时)

1.4.1有理数的乘法(4课时)

课程目标:

一、知识与技能目标

1、在理解有理数乘法意义的基础上,掌握有有理数乘法法则,并初步了解有理数乘法法则的合理性.

2、能够熟练地进行有理数的乘法运算.

3、会用计算器进行有理数的乘法运算.

4、掌握有理数乘法的运算律,能应用运算律使运算简便,能熟练地进行加、减、乘混合运算.

二、过程与方法目标

结合在一条直线上运动的实例,归纳有理数乘法法则;接下来归纳出多个有理数相乘积的符号与各因数的符号的关系;最后得出乘法交换律、结合律和乘法对加法的分配律在有理数范围内也使用.用计算器对有理数进行乘法运算的使用.

三、情感态度与价值观目标

1、鼓励学生积极参与课堂各个教学环节,探究有理数乘法法则,并从中获得成就感,获得学习数学的经验.

2、培养学生有创意的想法,鼓励学生独立思考、实践,再与他人交流的学习方法,并从中产生对数学的兴趣和战胜困难的勇气.

教学重点:乘法法则中积的符号与各因数的符号关系的推导.

教学难点:几个有理数相乘,积的符号的确定和能灵活运用运算律简便运算.

设计思路:

通过三节课新课的教学,第1课时完成对乘法法则的推导和应用,第2课时则重点在灵活运用乘法的运算律简化运算,第3课时则是分配律的运用(去括号、合并)

课时安排:4课时

教学准备:投影片、三角板、小黑板、计算器

教学过程:

第19课时

1.4.1有理数的乘法(第1课时)

一、创设情境,导入新课

师:前面学习了有理数的加减法,接下来就应该学习有理数的乘除法,请看下面问题:

1、2×3等于多少?表示什么?答案:2×3=6,表示3个2相加,即2+2+2.

2、(-2)+(-2)+(-2)写成乘法算式是什么?答案:(-2)×3

师:2×3是小学学过的乘法.(-2)×3如何计算呢?这就是我们这节课要研究的有理数的乘法.板书:1.4.1有理数的乘法.

二、师生互动,课堂探究

(一)提出问题,引发讨论

师:在数轴上,若向右运动2尺记作2尺,向左运动2尺记作什么?

生:记作-2尺.

师:(1)2×3,其中2看作向右运动,每步为2尺,×3看作沿原方向走3步.用数轴表示:

结果怎样呢?(结果向右运动6尺)即2×3=6

(2)(-2)×3,其中-2看作向左运动,每步为2尺,×3看作沿原方向走3步.用数轴表示:

结果怎样呢?(结果向在运动6尺)即(-2)×3=-6

(3)2×(-3)其中2看作向右运动,每步为2尺,×(-3)看作沿反方向走3步.用数轴表示:

结果怎样呢?(结果向左运动6尺)即2×(-3)=-6

(4)(-2)×(-3),其中-2看作向左运动,每步为2尺,×(-3)看作沿反方向走3步.用数轴表示:

结果怎样呢?(结果向右运动6尺)即(-2)×(-3)=6

师:从上面(1)—(4)通过思考、讨论、探究两个有理数相乘的结果的规律,填空:

正数乘正数积为____数,负数乘正数积为___数,正数乘负数积为___数,负数乘负数积为______数,乘积的绝对值等于各乘数绝对值的_____.

(二)导入知识,解释疑难

1、有理数乘法法则:两数相乘,同号得正,异号得负,并把绝对值相乘.任何数同0相乘,都得0.

例:(-5)×(-3)………同号两数相乘 (-7)×4………________

(-5)×(-3)=+( )……得正 (-7)×4=-( )……_____

5×3=15………把绝对值相乘 7×4=28………__________

∴(-5)×(-3)=15. ∴(-7)×4=-28

2、例题分析:

例1:计算:(1)(-3)×9 (2)(-)×(-2)

有理数中仍然有:乘积是1的两个数互为倒数.如(-)×(-2)=1.

注意:0没有倒数.

例2:用正负数表示气温的变化量,上升为正,下降为负.登山队攀登一座山峰,每登高1km气温的变化量为-6℃,攀登3km后,气温有什么变化?

解:(-6)×3=-18 答:气温下降18℃.

从乘法法则看出,有理数的乘法,关键是确定积的符号,多个有理数相乘,可以把它们按顺序依次相乘.那么,几个不是0的数相乘.如何确定其符号呢?下列各式的积是正的还是负的?

(1)2×3×4×(-5) (2)2×3×(-4)×(-5)

(3)2×(-3)×(-4)×(-5) (3)(-2)×(-3)×(-4)×(-5)

根据上式计算,探究下列问题,并填空:

几个不是0的数相乘,积的符号与负因数的个数之间有什么关系?

几个不是0的有理数相乘,负因数的个数是______时,积是正数;负因数的个数是____时,积是负数.

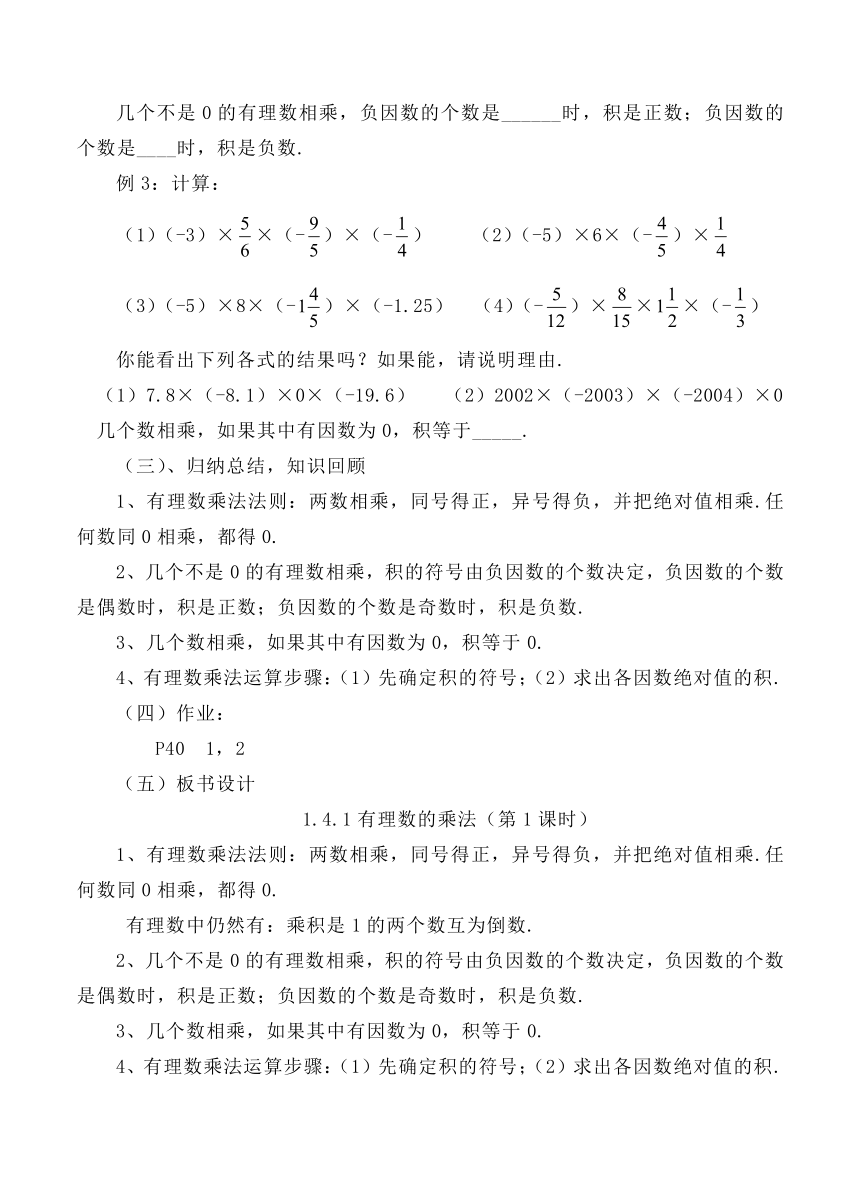

例3:计算:

(1)(-3)××(-)×(-) (2)(-5)×6×(-)×

(3)(-5)×8×(-)×(-1.25) (4)(-)×××(-)

你能看出下列各式的结果吗?如果能,请说明理由.

(1)7.8×(-8.1)×0×(-19.6) (2)2002×(-2003)×(-2004)×0

几个数相乘,如果其中有因数为0,积等于_____.

(三)、归纳总结,知识回顾

1、有理数乘法法则:两数相乘,同号得正,异号得负,并把绝对值相乘.任何数同0相乘,都得0.

2、几个不是0的有理数相乘,积的符号由负因数的个数决定,负因数的个数是偶数时,积是正数;负因数的个数是奇数时,积是负数.

3、几个数相乘,如果其中有因数为0,积等于0.

4、有理数乘法运算步骤:(1)先确定积的符号;(2)求出各因数绝对值的积.

(四)作业:

P40 1,2

(五)板书设计

1.4.1有理数的乘法(第1课时)

1、有理数乘法法则:两数相乘,同号得正,异号得负,并把绝对值相乘.任何数同0相乘,都得0.

有理数中仍然有:乘积是1的两个数互为倒数.

2、几个不是0的有理数相乘,积的符号由负因数的个数决定,负因数的个数是偶数时,积是正数;负因数的个数是奇数时,积是负数.

3、几个数相乘,如果其中有因数为0,积等于0.

4、有理数乘法运算步骤:(1)先确定积的符号;(2)求出各因数绝对值的积.

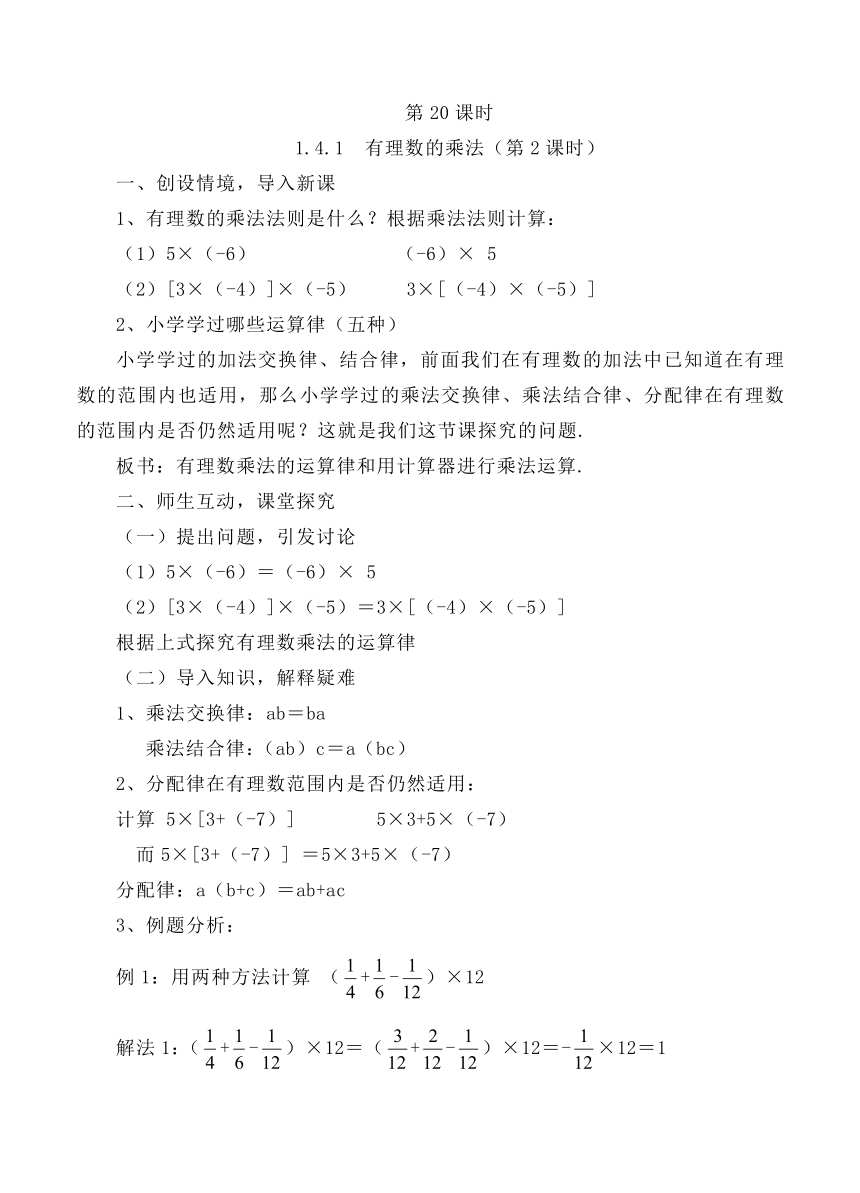

第20课时

1.4.1 有理数的乘法(第2课时)

一、创设情境,导入新课

1、有理数的乘法法则是什么?根据乘法法则计算:

(1)5×(-6) (-6)× 5

(2)[3×(-4)]×(-5) 3×[(-4)×(-5)]

2、小学学过哪些运算律(五种)

小学学过的加法交换律、结合律,前面我们在有理数的加法中已知道在有理数的范围内也适用,那么小学学过的乘法交换律、乘法结合律、分配律在有理数的范围内是否仍然适用呢?这就是我们这节课探究的问题.

板书:有理数乘法的运算律和用计算器进行乘法运算.

二、师生互动,课堂探究

(一)提出问题,引发讨论

(1)5×(-6)=(-6)× 5

(2)[3×(-4)]×(-5)=3×[(-4)×(-5)]

根据上式探究有理数乘法的运算律

(二)导入知识,解释疑难

1、乘法交换律:ab=ba

乘法结合律:(ab)c=a(bc)

2、分配律在有理数范围内是否仍然适用:

计算 5×[3+(-7)] 5×3+5×(-7)

而5×[3+(-7)] =5×3+5×(-7)

分配律:a(b+c)=ab+ac

3、例题分析:

例1:用两种方法计算 (+-)×12

解法1:(+-)×12=(+-)×12=-×12=1

解法2:(+-)×12=×12+×12-×12=3+2-6=1

思考:比较上面两种解法,它们在运算顺序上有什么区别?解法2运用了什么运算律?哪种解法运算量小?

例2:计算:×(-15)

解:×(-15)=(10-)×(-15)=10×(-15)-×(-15)

=-150+=-

4、用计算器进行有理数乘法运算

计算:(-51)×(-14)

按键顺序,显示:-51)×-14=714

也可以只用计算器算乘积的绝对值,然后再加符号.

例3:写出算式:-5-6×2.5+(-9)的按键顺序.

(三)、归纳总结,知识回顾

1、本节课主要学习了有理数乘法的交换律、乘法结合律、分配律,在计算过程中,灵活运用运算律可使运算简便.

2、用计算器进行有理数的加、减、乘运算,可以为学生掌握有理数的运算服务.

(四)作业:

习题1.4 7(3)(4)

(五)板书设计

1.4.1 有理数的乘法(第2课时)

有理数乘法的运算律:

1、乘法交换律:ab=ba

乘法结合律:(ab)c=a(bc)

2、分配律:a(b+c)=ab+ac

例1:用两种方法计算 (+-)×12

解法1:(+-)×12=(+-)×12=-×12=1

解法2:(+-)×12=×12+×12-×12=3+2-6=1

用计算器进行乘法运算:

第21课时

1.4.1 有理数的乘法(练习课)

教学目的:加强学生对已学乘法运算及运算律的掌握.

教学准备:小黑板、练习资料

教学过程:

练习题:

1、计算:

(1)(-3)×(-5) (2)-×(-) (3)×(-0.2)

分析:有理数乘法的运算步骤:先确定积的符号,再确定积的绝对值.

2、计算:

(1)(-5)×8×(-7)×(-0.25) (2)(-)×××(-)

(3)(-1)××(-)×0×(-1)

分析:先根据负因数的个数确定积的符号,然后把绝对值相乘作为积的绝对值;(3)中有一个因数是0,所以积为0.

3、简便运算:

(1)(-3)×(-)×(-)×

(2)(-+-)×(-24)

(3)4×(-3)+3×(-3)-2×(-3)+7×(-3)

(4)(-1.2)×0.75×(-1.25)

分析:运用乘法运算律使计算简便.(1)运用乘法交换律和结合律;(2)应用乘法的分配律;(3)逆用乘法的分配律.(4)先将小数化为分数,再约分相乘,可使计算简便.

第22课时

1.4.1 有理数的乘法(第4课时)

一、创设情境,导入新课

师:上节课的练习中有这样一道题:4×(-3)+3×(-3)-2×(-3)+7×(-3),我们如何进行简便计算的呢?

生:将乘法分配律反过来利用.

4×(-3)+3×(-3)-2×(-3)+7×(-3)

=(4+3-2+7)×(-3)

=12×(-3)

=-36

二、师生互动,课堂探究

(一)提出问题,引发讨论

类似地,(-23)×25-6×25+18×25+25,如何进行简便运算呢?

(二)导入知识,解释疑难

1、我们用字母表示任意一个有理数,2与的乘积记为2,3与的乘积记为3,则式子2+3是2与3的和,2与3叫做这个式子的项,2与3分别是这两项的系数.含有相同字母因数的这两项可以合并,将分配律反过来利用,可得2+3=(2+3)=5

得出归纳:P41

a+b=(a+b)

2、课本例6计算:(1)-2y+0.5y; (2)-3x+x-x

分析:式子中含有相同字母因数,合并它们的方法是合并系数,再乘字母因数.

练一练:P42 练习 计算:

3、考虑去括号的问题:

先考虑一个正数与一个括号相乘,如5乘(x-2y=3),利用分配律,可以将式子中的括号去掉,得

5(x-2y=3)=5x+5·(-2y)+5×3=5x-10y+15

再考虑一个负数与一个括号相乘,如-5乘(x-2y=3),利用分配律,可以将式子中的括号去掉,得

-5(x-2y=3)=-5x+(-5)·(-2y)+(-5)×3=-5x+10y-15

可发现:P43 去括号的规律.

例7 计算:

(1)-3(2x-3) (2)3x-(2x-4)+(2x-1)

解:(1)-3(2x-3)=-6x+9

(2)3x-(2x-4)+(2x-1)

=3x-2x+4+2x-1

=3x-2x+2x+4-1

=3x+3

练一练:P43 练习 计算:

(三)、归纳总结,知识回顾

本节课主要学习利用乘法分配律进行去括号,合并含相同字母因数的项.

(四)作业:P48 9

(五)板书设计

1.4.1 有理数的乘法(第4课时)

1、合并含有相同字母因数的项:ax+bx=(a+b)x

例6计算:(1)-2y+0.5y; (2)-3x+x-x

2、利用乘法分配律去括号:

例7 计算:

(1)-3(2x-3) (2)3x-(2x-4)+(2x-1)

解:(1)-3(2x-3)=-6x+9

(2)原式=3x-2x+4+2x-1

=3x-2x+2x+4-1

=3x+3

1.4.2 有理数的除法(3课时)

课程目标:

一、知识与技能目标

1、在理解有理数除法意义的基础上,掌握有理数除法法则,并初步了解有理数法则的合理性及倒数的意义.

2、能够熟练地进行有理数的乘、除混合运算.

3、会用计算器进行有理数的除法运算.

4、会解有关除法运算的应用题.

二、过程与方法目标

教材通过除法意义计算一个实例,得出法则可以利用乘法来进行的结论,得出除法与乘法类似的法则,最后通过几个例题的教学说明有理数除法的另一种形式,也指出有理数除法与分数互换的关系.

三、情感态度与价值观目标

1、通过有理数除法法则的导出及运用,让学生体会转化思想.

2、通过学习有理数除法法则,感知数学具有普遍联系性,相互转化性.

3、通过用计算器进行有理数除法运算,让学生体会类比的数学思想.

教学重点:学习有理数除法法则中学生对商的符号的确定.

教学难点:乘除混合运算中的运算顺序和运算技巧的应用.

设计思路:

第1课时通过实例引入导出有理数除法法则,接着实际例题综合应用;第2课时主要在于加减、乘除的混合运算.

课时安排:3课时

教学准备:投影片、计算器

教学过程:

第23课时

1.4.2 有理数的除法(第1课时)

一、创设情境,导入新课

师:在小学,我们学过除法,如8÷4=8×=2.那么8÷(-4)又会等于多少呢?这就是我们要研究的问题.板书:1.4.2 有理数的除法

二、师生互动,课堂探究

(一)提出问题,引发讨论

怎样计算8÷(-4)呢?要求一个数,使它与-4相乘得8.

∵(-2)×(-4)=8 ∴8÷(-4)=-2 ①

又∵8×(-)=-2 ②

∴8÷(-4)=8×(-) ③

③式表明,一个数除以-4可以转化为乘-来进行,即一个数除以-4,等于乘-4的倒数-.

(二)导入知识,解释疑难

在尝试:(-8)÷(-4)=? (-8)×(-)=?

1、有理数除法法则:除以一个不等于0的数,等于乘这个数的倒数.

a÷b=a·(b≠0)

提出问题:(1)两数相除,商的符号如何确定?商的绝对值呢?

(2)0不能做除数,0作被除数时商是多少?

从有理数除法法则得出另一种说法:

2、两数相除,同号得正,异号得负,并把绝对值相除.

0除以如何一个不等于0的数,都得0.

说明:两数相除,在能整除的情况下,可用法则2,在确定符号后往往采用直接除;在不能整除的情况下,特别是当除数是分数时,可用法则1,把除法转化为乘法比较方便.

3、例题分析:

例1:计算:(1)(-36)÷9 (2)(-)÷(-)

解:(1)用法则2 (2)用法则1

例2:化简下列分数:

(1) (2)

解:(1) =(-12)÷3=-4 (2)=(-45)÷(-12)=

例3:计算:

(1)(-)÷(-5) (2)-2.5÷×(-)

解:(1)利用乘法分配律 原式=×=125×+×=25+=

(2)原式=××=1

例4:计算

(1)(-29)÷3× (2)(-)×(-)÷(-)

(3)-6÷(-0.25)× (4)(-3)÷[(-)÷(-)]

解:(1)原式=-29××=-

(2)原式=-××=-

(三)、归纳总结,知识回顾

1、除法的两种法则的恰当应用.

2、乘除混合运算往往先将除法化为乘法,在确定积的符号,最后求出结果.

(四)作业:

P48 7 (4)(5)(6)

(五)板书设计

1.4.2 有理数的除法(第1课时)

1、有理数除法法则:除以一个不等于0的数,等于乘这个数的倒数.

a÷b=a·(b≠0)

2、两数相除,同号得正,异号得负,并把绝对值相除.

0除以如何一个不等于0的数,都得0.

例1:计算:(1)(-36)÷9 (2)(-)÷(-)

解:(1)用法则2 (2)用法则1

例2:化简下列分数:

(1) (2)

第24课时

1.4.2 有理数的除法(第2课时)

一、创设情境,导入新课

师:前面学习了有理数的加减、乘除运算,通常情况下,是将减法转化为加法,将除法转化为乘法,然后进行计算.那么混合运算的顺序是怎样的呢?板书:有理数的加减乘除混合运算

二、师生互动,课堂探究

(一)提出问题,引发讨论

先乘除后加减,如果有括号,先算括号里面的.(运算顺序)

(二)导入知识,解释疑难

例1:计算

(1)(-)÷(-6)-3.5÷×(-)

(2)1÷(-1)+0÷(-5.6)-(-4.2)×(-1)

例2:一天,小江和小利利用温差测量山峰的高度,小江在山顶测得温度是-1℃,小利在山脚测得是5℃.已知该地区高度每增加100米,气温大约降低0.8℃,这个山峰的高度大约是多少米?

解:依题意得[5-(-1)]÷0.8×100=750(米)

答:(略)

例3:P45 例10

例4:用计算器计算(-0.056)÷(-1.4)

(三)、归纳总结,知识回顾

1、有理数加减乘除混合运算.

2、有关有理数运算的应用题.

3、使用计算器的方法.

(四)作业:

(1)-1+5÷(-)×(-4) (2)-8+4÷(-2)

(3)(-7)×(-5)-90÷(-15)

(五)板书设计

1.4.2 有理数的除法(第2课时)

有理数的加减乘除混合运算:

先乘除后加减,如果有括号,先算括号里面的.(运算顺序)

例1:计算

(1)(-)÷(-6)-3.5÷×(-)

(2)1÷(-1)+0÷(-5.6)-(-4.2)×(-1)

例2:一天,小江和小利利用温差测量山峰的高度,小江在山顶测得温度是-1℃,小利在山脚测得是5℃.已知该地区高度每增加100米,气温大约降低0.8℃,这个山峰的高度大约是多少米?

解:依题意得[5-(-1)]÷0.8×100=750(米)

答:(略)

第25课时

1.4.2 有理数的除法(练习课)

教学目的:巩固有理数除法法则及加减乘除混合运算的方法.

教学准备:小黑板,练习资料

教学过程:

教材内容剖析

讲解点1:有理数除法的意义及法则.

有理数除法法则:1、有理数除法法则:除以一个不等于0的数,等于乘这个数的倒数.

a÷b=a·(b≠0)

2、两数相除,同号得正,异号得负,并把绝对值相除.0除以如何一个不等于0的数,都得0.

练习1、计算:(1)(-40)÷8 (2)(+)÷(-)

(3)(-0.25)÷ (4)(-125)÷(-25)÷(-6)

(5)(-49)÷()÷÷(-3)

分析:一般在不能整除的情况下用第一个法则,如(2)(3)(4)(5);在能整除的情况下用第二个法则.注意小数可化为分数也可不化为分数,但带分数一定要化成假分数,在进行计算.

讲解点2:有理数的乘除混合运算.

注意:①符号的确定;②运算顺序自左向右依次计算.

练习2、计算:

(1)(-)÷(-)×(-) (2)(-)×(-)÷(-)÷3

(3)(-)÷9

分析:按照运算顺序,自左向右.乘除混合运算时,注意乘法不动,将除法转化为乘法.

讲解点3:有括号的先算括号内的,无括号先乘除后加减.

练习3:计算:

(1)3÷2×(-) (2)1.6+5.9-25.8+12.8-7.4

(3)23×(-5)-(-3)÷ (4)×(-)×÷

(5)-3-[-5+(1-0.2×)÷(-2)]

(6)(-+)×18-1.45×6+3.95×6

解:(1)3÷2×(-)=-(3××)=-

(2)1.6+5.9-25.8+12.8-7.4=(1.6+5.9-7.4)+(-25.8+12.8)=0.1-13=-12.9

(3)23×(-5)-(-3)÷=-115+3×=-115+128=13

(4)×(-)×÷=×(-)××=-

(5)-3-[-5+(1-0.2×)÷(-2)]

(6)(-+)×18-1.45×6+3.95×6=(×18-×18+×18)+6×(-1.45+3.95)=(14-15+3)+6×2.5=2+15=17

1.4.1有理数的乘法(4课时)

课程目标:

一、知识与技能目标

1、在理解有理数乘法意义的基础上,掌握有有理数乘法法则,并初步了解有理数乘法法则的合理性.

2、能够熟练地进行有理数的乘法运算.

3、会用计算器进行有理数的乘法运算.

4、掌握有理数乘法的运算律,能应用运算律使运算简便,能熟练地进行加、减、乘混合运算.

二、过程与方法目标

结合在一条直线上运动的实例,归纳有理数乘法法则;接下来归纳出多个有理数相乘积的符号与各因数的符号的关系;最后得出乘法交换律、结合律和乘法对加法的分配律在有理数范围内也使用.用计算器对有理数进行乘法运算的使用.

三、情感态度与价值观目标

1、鼓励学生积极参与课堂各个教学环节,探究有理数乘法法则,并从中获得成就感,获得学习数学的经验.

2、培养学生有创意的想法,鼓励学生独立思考、实践,再与他人交流的学习方法,并从中产生对数学的兴趣和战胜困难的勇气.

教学重点:乘法法则中积的符号与各因数的符号关系的推导.

教学难点:几个有理数相乘,积的符号的确定和能灵活运用运算律简便运算.

设计思路:

通过三节课新课的教学,第1课时完成对乘法法则的推导和应用,第2课时则重点在灵活运用乘法的运算律简化运算,第3课时则是分配律的运用(去括号、合并)

课时安排:4课时

教学准备:投影片、三角板、小黑板、计算器

教学过程:

第19课时

1.4.1有理数的乘法(第1课时)

一、创设情境,导入新课

师:前面学习了有理数的加减法,接下来就应该学习有理数的乘除法,请看下面问题:

1、2×3等于多少?表示什么?答案:2×3=6,表示3个2相加,即2+2+2.

2、(-2)+(-2)+(-2)写成乘法算式是什么?答案:(-2)×3

师:2×3是小学学过的乘法.(-2)×3如何计算呢?这就是我们这节课要研究的有理数的乘法.板书:1.4.1有理数的乘法.

二、师生互动,课堂探究

(一)提出问题,引发讨论

师:在数轴上,若向右运动2尺记作2尺,向左运动2尺记作什么?

生:记作-2尺.

师:(1)2×3,其中2看作向右运动,每步为2尺,×3看作沿原方向走3步.用数轴表示:

结果怎样呢?(结果向右运动6尺)即2×3=6

(2)(-2)×3,其中-2看作向左运动,每步为2尺,×3看作沿原方向走3步.用数轴表示:

结果怎样呢?(结果向在运动6尺)即(-2)×3=-6

(3)2×(-3)其中2看作向右运动,每步为2尺,×(-3)看作沿反方向走3步.用数轴表示:

结果怎样呢?(结果向左运动6尺)即2×(-3)=-6

(4)(-2)×(-3),其中-2看作向左运动,每步为2尺,×(-3)看作沿反方向走3步.用数轴表示:

结果怎样呢?(结果向右运动6尺)即(-2)×(-3)=6

师:从上面(1)—(4)通过思考、讨论、探究两个有理数相乘的结果的规律,填空:

正数乘正数积为____数,负数乘正数积为___数,正数乘负数积为___数,负数乘负数积为______数,乘积的绝对值等于各乘数绝对值的_____.

(二)导入知识,解释疑难

1、有理数乘法法则:两数相乘,同号得正,异号得负,并把绝对值相乘.任何数同0相乘,都得0.

例:(-5)×(-3)………同号两数相乘 (-7)×4………________

(-5)×(-3)=+( )……得正 (-7)×4=-( )……_____

5×3=15………把绝对值相乘 7×4=28………__________

∴(-5)×(-3)=15. ∴(-7)×4=-28

2、例题分析:

例1:计算:(1)(-3)×9 (2)(-)×(-2)

有理数中仍然有:乘积是1的两个数互为倒数.如(-)×(-2)=1.

注意:0没有倒数.

例2:用正负数表示气温的变化量,上升为正,下降为负.登山队攀登一座山峰,每登高1km气温的变化量为-6℃,攀登3km后,气温有什么变化?

解:(-6)×3=-18 答:气温下降18℃.

从乘法法则看出,有理数的乘法,关键是确定积的符号,多个有理数相乘,可以把它们按顺序依次相乘.那么,几个不是0的数相乘.如何确定其符号呢?下列各式的积是正的还是负的?

(1)2×3×4×(-5) (2)2×3×(-4)×(-5)

(3)2×(-3)×(-4)×(-5) (3)(-2)×(-3)×(-4)×(-5)

根据上式计算,探究下列问题,并填空:

几个不是0的数相乘,积的符号与负因数的个数之间有什么关系?

几个不是0的有理数相乘,负因数的个数是______时,积是正数;负因数的个数是____时,积是负数.

例3:计算:

(1)(-3)××(-)×(-) (2)(-5)×6×(-)×

(3)(-5)×8×(-)×(-1.25) (4)(-)×××(-)

你能看出下列各式的结果吗?如果能,请说明理由.

(1)7.8×(-8.1)×0×(-19.6) (2)2002×(-2003)×(-2004)×0

几个数相乘,如果其中有因数为0,积等于_____.

(三)、归纳总结,知识回顾

1、有理数乘法法则:两数相乘,同号得正,异号得负,并把绝对值相乘.任何数同0相乘,都得0.

2、几个不是0的有理数相乘,积的符号由负因数的个数决定,负因数的个数是偶数时,积是正数;负因数的个数是奇数时,积是负数.

3、几个数相乘,如果其中有因数为0,积等于0.

4、有理数乘法运算步骤:(1)先确定积的符号;(2)求出各因数绝对值的积.

(四)作业:

P40 1,2

(五)板书设计

1.4.1有理数的乘法(第1课时)

1、有理数乘法法则:两数相乘,同号得正,异号得负,并把绝对值相乘.任何数同0相乘,都得0.

有理数中仍然有:乘积是1的两个数互为倒数.

2、几个不是0的有理数相乘,积的符号由负因数的个数决定,负因数的个数是偶数时,积是正数;负因数的个数是奇数时,积是负数.

3、几个数相乘,如果其中有因数为0,积等于0.

4、有理数乘法运算步骤:(1)先确定积的符号;(2)求出各因数绝对值的积.

第20课时

1.4.1 有理数的乘法(第2课时)

一、创设情境,导入新课

1、有理数的乘法法则是什么?根据乘法法则计算:

(1)5×(-6) (-6)× 5

(2)[3×(-4)]×(-5) 3×[(-4)×(-5)]

2、小学学过哪些运算律(五种)

小学学过的加法交换律、结合律,前面我们在有理数的加法中已知道在有理数的范围内也适用,那么小学学过的乘法交换律、乘法结合律、分配律在有理数的范围内是否仍然适用呢?这就是我们这节课探究的问题.

板书:有理数乘法的运算律和用计算器进行乘法运算.

二、师生互动,课堂探究

(一)提出问题,引发讨论

(1)5×(-6)=(-6)× 5

(2)[3×(-4)]×(-5)=3×[(-4)×(-5)]

根据上式探究有理数乘法的运算律

(二)导入知识,解释疑难

1、乘法交换律:ab=ba

乘法结合律:(ab)c=a(bc)

2、分配律在有理数范围内是否仍然适用:

计算 5×[3+(-7)] 5×3+5×(-7)

而5×[3+(-7)] =5×3+5×(-7)

分配律:a(b+c)=ab+ac

3、例题分析:

例1:用两种方法计算 (+-)×12

解法1:(+-)×12=(+-)×12=-×12=1

解法2:(+-)×12=×12+×12-×12=3+2-6=1

思考:比较上面两种解法,它们在运算顺序上有什么区别?解法2运用了什么运算律?哪种解法运算量小?

例2:计算:×(-15)

解:×(-15)=(10-)×(-15)=10×(-15)-×(-15)

=-150+=-

4、用计算器进行有理数乘法运算

计算:(-51)×(-14)

按键顺序,显示:-51)×-14=714

也可以只用计算器算乘积的绝对值,然后再加符号.

例3:写出算式:-5-6×2.5+(-9)的按键顺序.

(三)、归纳总结,知识回顾

1、本节课主要学习了有理数乘法的交换律、乘法结合律、分配律,在计算过程中,灵活运用运算律可使运算简便.

2、用计算器进行有理数的加、减、乘运算,可以为学生掌握有理数的运算服务.

(四)作业:

习题1.4 7(3)(4)

(五)板书设计

1.4.1 有理数的乘法(第2课时)

有理数乘法的运算律:

1、乘法交换律:ab=ba

乘法结合律:(ab)c=a(bc)

2、分配律:a(b+c)=ab+ac

例1:用两种方法计算 (+-)×12

解法1:(+-)×12=(+-)×12=-×12=1

解法2:(+-)×12=×12+×12-×12=3+2-6=1

用计算器进行乘法运算:

第21课时

1.4.1 有理数的乘法(练习课)

教学目的:加强学生对已学乘法运算及运算律的掌握.

教学准备:小黑板、练习资料

教学过程:

练习题:

1、计算:

(1)(-3)×(-5) (2)-×(-) (3)×(-0.2)

分析:有理数乘法的运算步骤:先确定积的符号,再确定积的绝对值.

2、计算:

(1)(-5)×8×(-7)×(-0.25) (2)(-)×××(-)

(3)(-1)××(-)×0×(-1)

分析:先根据负因数的个数确定积的符号,然后把绝对值相乘作为积的绝对值;(3)中有一个因数是0,所以积为0.

3、简便运算:

(1)(-3)×(-)×(-)×

(2)(-+-)×(-24)

(3)4×(-3)+3×(-3)-2×(-3)+7×(-3)

(4)(-1.2)×0.75×(-1.25)

分析:运用乘法运算律使计算简便.(1)运用乘法交换律和结合律;(2)应用乘法的分配律;(3)逆用乘法的分配律.(4)先将小数化为分数,再约分相乘,可使计算简便.

第22课时

1.4.1 有理数的乘法(第4课时)

一、创设情境,导入新课

师:上节课的练习中有这样一道题:4×(-3)+3×(-3)-2×(-3)+7×(-3),我们如何进行简便计算的呢?

生:将乘法分配律反过来利用.

4×(-3)+3×(-3)-2×(-3)+7×(-3)

=(4+3-2+7)×(-3)

=12×(-3)

=-36

二、师生互动,课堂探究

(一)提出问题,引发讨论

类似地,(-23)×25-6×25+18×25+25,如何进行简便运算呢?

(二)导入知识,解释疑难

1、我们用字母表示任意一个有理数,2与的乘积记为2,3与的乘积记为3,则式子2+3是2与3的和,2与3叫做这个式子的项,2与3分别是这两项的系数.含有相同字母因数的这两项可以合并,将分配律反过来利用,可得2+3=(2+3)=5

得出归纳:P41

a+b=(a+b)

2、课本例6计算:(1)-2y+0.5y; (2)-3x+x-x

分析:式子中含有相同字母因数,合并它们的方法是合并系数,再乘字母因数.

练一练:P42 练习 计算:

3、考虑去括号的问题:

先考虑一个正数与一个括号相乘,如5乘(x-2y=3),利用分配律,可以将式子中的括号去掉,得

5(x-2y=3)=5x+5·(-2y)+5×3=5x-10y+15

再考虑一个负数与一个括号相乘,如-5乘(x-2y=3),利用分配律,可以将式子中的括号去掉,得

-5(x-2y=3)=-5x+(-5)·(-2y)+(-5)×3=-5x+10y-15

可发现:P43 去括号的规律.

例7 计算:

(1)-3(2x-3) (2)3x-(2x-4)+(2x-1)

解:(1)-3(2x-3)=-6x+9

(2)3x-(2x-4)+(2x-1)

=3x-2x+4+2x-1

=3x-2x+2x+4-1

=3x+3

练一练:P43 练习 计算:

(三)、归纳总结,知识回顾

本节课主要学习利用乘法分配律进行去括号,合并含相同字母因数的项.

(四)作业:P48 9

(五)板书设计

1.4.1 有理数的乘法(第4课时)

1、合并含有相同字母因数的项:ax+bx=(a+b)x

例6计算:(1)-2y+0.5y; (2)-3x+x-x

2、利用乘法分配律去括号:

例7 计算:

(1)-3(2x-3) (2)3x-(2x-4)+(2x-1)

解:(1)-3(2x-3)=-6x+9

(2)原式=3x-2x+4+2x-1

=3x-2x+2x+4-1

=3x+3

1.4.2 有理数的除法(3课时)

课程目标:

一、知识与技能目标

1、在理解有理数除法意义的基础上,掌握有理数除法法则,并初步了解有理数法则的合理性及倒数的意义.

2、能够熟练地进行有理数的乘、除混合运算.

3、会用计算器进行有理数的除法运算.

4、会解有关除法运算的应用题.

二、过程与方法目标

教材通过除法意义计算一个实例,得出法则可以利用乘法来进行的结论,得出除法与乘法类似的法则,最后通过几个例题的教学说明有理数除法的另一种形式,也指出有理数除法与分数互换的关系.

三、情感态度与价值观目标

1、通过有理数除法法则的导出及运用,让学生体会转化思想.

2、通过学习有理数除法法则,感知数学具有普遍联系性,相互转化性.

3、通过用计算器进行有理数除法运算,让学生体会类比的数学思想.

教学重点:学习有理数除法法则中学生对商的符号的确定.

教学难点:乘除混合运算中的运算顺序和运算技巧的应用.

设计思路:

第1课时通过实例引入导出有理数除法法则,接着实际例题综合应用;第2课时主要在于加减、乘除的混合运算.

课时安排:3课时

教学准备:投影片、计算器

教学过程:

第23课时

1.4.2 有理数的除法(第1课时)

一、创设情境,导入新课

师:在小学,我们学过除法,如8÷4=8×=2.那么8÷(-4)又会等于多少呢?这就是我们要研究的问题.板书:1.4.2 有理数的除法

二、师生互动,课堂探究

(一)提出问题,引发讨论

怎样计算8÷(-4)呢?要求一个数,使它与-4相乘得8.

∵(-2)×(-4)=8 ∴8÷(-4)=-2 ①

又∵8×(-)=-2 ②

∴8÷(-4)=8×(-) ③

③式表明,一个数除以-4可以转化为乘-来进行,即一个数除以-4,等于乘-4的倒数-.

(二)导入知识,解释疑难

在尝试:(-8)÷(-4)=? (-8)×(-)=?

1、有理数除法法则:除以一个不等于0的数,等于乘这个数的倒数.

a÷b=a·(b≠0)

提出问题:(1)两数相除,商的符号如何确定?商的绝对值呢?

(2)0不能做除数,0作被除数时商是多少?

从有理数除法法则得出另一种说法:

2、两数相除,同号得正,异号得负,并把绝对值相除.

0除以如何一个不等于0的数,都得0.

说明:两数相除,在能整除的情况下,可用法则2,在确定符号后往往采用直接除;在不能整除的情况下,特别是当除数是分数时,可用法则1,把除法转化为乘法比较方便.

3、例题分析:

例1:计算:(1)(-36)÷9 (2)(-)÷(-)

解:(1)用法则2 (2)用法则1

例2:化简下列分数:

(1) (2)

解:(1) =(-12)÷3=-4 (2)=(-45)÷(-12)=

例3:计算:

(1)(-)÷(-5) (2)-2.5÷×(-)

解:(1)利用乘法分配律 原式=×=125×+×=25+=

(2)原式=××=1

例4:计算

(1)(-29)÷3× (2)(-)×(-)÷(-)

(3)-6÷(-0.25)× (4)(-3)÷[(-)÷(-)]

解:(1)原式=-29××=-

(2)原式=-××=-

(三)、归纳总结,知识回顾

1、除法的两种法则的恰当应用.

2、乘除混合运算往往先将除法化为乘法,在确定积的符号,最后求出结果.

(四)作业:

P48 7 (4)(5)(6)

(五)板书设计

1.4.2 有理数的除法(第1课时)

1、有理数除法法则:除以一个不等于0的数,等于乘这个数的倒数.

a÷b=a·(b≠0)

2、两数相除,同号得正,异号得负,并把绝对值相除.

0除以如何一个不等于0的数,都得0.

例1:计算:(1)(-36)÷9 (2)(-)÷(-)

解:(1)用法则2 (2)用法则1

例2:化简下列分数:

(1) (2)

第24课时

1.4.2 有理数的除法(第2课时)

一、创设情境,导入新课

师:前面学习了有理数的加减、乘除运算,通常情况下,是将减法转化为加法,将除法转化为乘法,然后进行计算.那么混合运算的顺序是怎样的呢?板书:有理数的加减乘除混合运算

二、师生互动,课堂探究

(一)提出问题,引发讨论

先乘除后加减,如果有括号,先算括号里面的.(运算顺序)

(二)导入知识,解释疑难

例1:计算

(1)(-)÷(-6)-3.5÷×(-)

(2)1÷(-1)+0÷(-5.6)-(-4.2)×(-1)

例2:一天,小江和小利利用温差测量山峰的高度,小江在山顶测得温度是-1℃,小利在山脚测得是5℃.已知该地区高度每增加100米,气温大约降低0.8℃,这个山峰的高度大约是多少米?

解:依题意得[5-(-1)]÷0.8×100=750(米)

答:(略)

例3:P45 例10

例4:用计算器计算(-0.056)÷(-1.4)

(三)、归纳总结,知识回顾

1、有理数加减乘除混合运算.

2、有关有理数运算的应用题.

3、使用计算器的方法.

(四)作业:

(1)-1+5÷(-)×(-4) (2)-8+4÷(-2)

(3)(-7)×(-5)-90÷(-15)

(五)板书设计

1.4.2 有理数的除法(第2课时)

有理数的加减乘除混合运算:

先乘除后加减,如果有括号,先算括号里面的.(运算顺序)

例1:计算

(1)(-)÷(-6)-3.5÷×(-)

(2)1÷(-1)+0÷(-5.6)-(-4.2)×(-1)

例2:一天,小江和小利利用温差测量山峰的高度,小江在山顶测得温度是-1℃,小利在山脚测得是5℃.已知该地区高度每增加100米,气温大约降低0.8℃,这个山峰的高度大约是多少米?

解:依题意得[5-(-1)]÷0.8×100=750(米)

答:(略)

第25课时

1.4.2 有理数的除法(练习课)

教学目的:巩固有理数除法法则及加减乘除混合运算的方法.

教学准备:小黑板,练习资料

教学过程:

教材内容剖析

讲解点1:有理数除法的意义及法则.

有理数除法法则:1、有理数除法法则:除以一个不等于0的数,等于乘这个数的倒数.

a÷b=a·(b≠0)

2、两数相除,同号得正,异号得负,并把绝对值相除.0除以如何一个不等于0的数,都得0.

练习1、计算:(1)(-40)÷8 (2)(+)÷(-)

(3)(-0.25)÷ (4)(-125)÷(-25)÷(-6)

(5)(-49)÷()÷÷(-3)

分析:一般在不能整除的情况下用第一个法则,如(2)(3)(4)(5);在能整除的情况下用第二个法则.注意小数可化为分数也可不化为分数,但带分数一定要化成假分数,在进行计算.

讲解点2:有理数的乘除混合运算.

注意:①符号的确定;②运算顺序自左向右依次计算.

练习2、计算:

(1)(-)÷(-)×(-) (2)(-)×(-)÷(-)÷3

(3)(-)÷9

分析:按照运算顺序,自左向右.乘除混合运算时,注意乘法不动,将除法转化为乘法.

讲解点3:有括号的先算括号内的,无括号先乘除后加减.

练习3:计算:

(1)3÷2×(-) (2)1.6+5.9-25.8+12.8-7.4

(3)23×(-5)-(-3)÷ (4)×(-)×÷

(5)-3-[-5+(1-0.2×)÷(-2)]

(6)(-+)×18-1.45×6+3.95×6

解:(1)3÷2×(-)=-(3××)=-

(2)1.6+5.9-25.8+12.8-7.4=(1.6+5.9-7.4)+(-25.8+12.8)=0.1-13=-12.9

(3)23×(-5)-(-3)÷=-115+3×=-115+128=13

(4)×(-)×÷=×(-)××=-

(5)-3-[-5+(1-0.2×)÷(-2)]

(6)(-+)×18-1.45×6+3.95×6=(×18-×18+×18)+6×(-1.45+3.95)=(14-15+3)+6×2.5=2+15=17