统编版九年级语文上册第五单元基础测试题(含解析)

文档属性

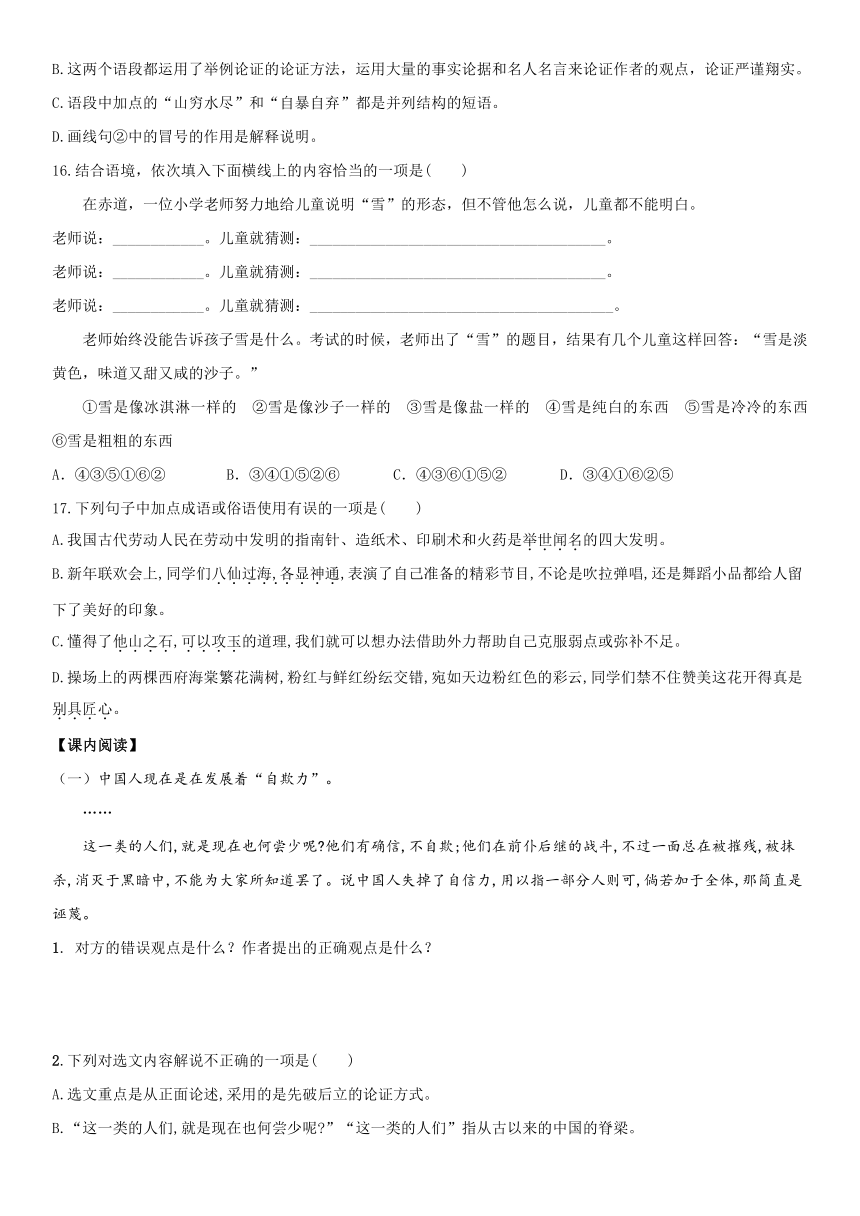

| 名称 | 统编版九年级语文上册第五单元基础测试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 34.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-04 19:36:59 | ||

图片预览

文档简介

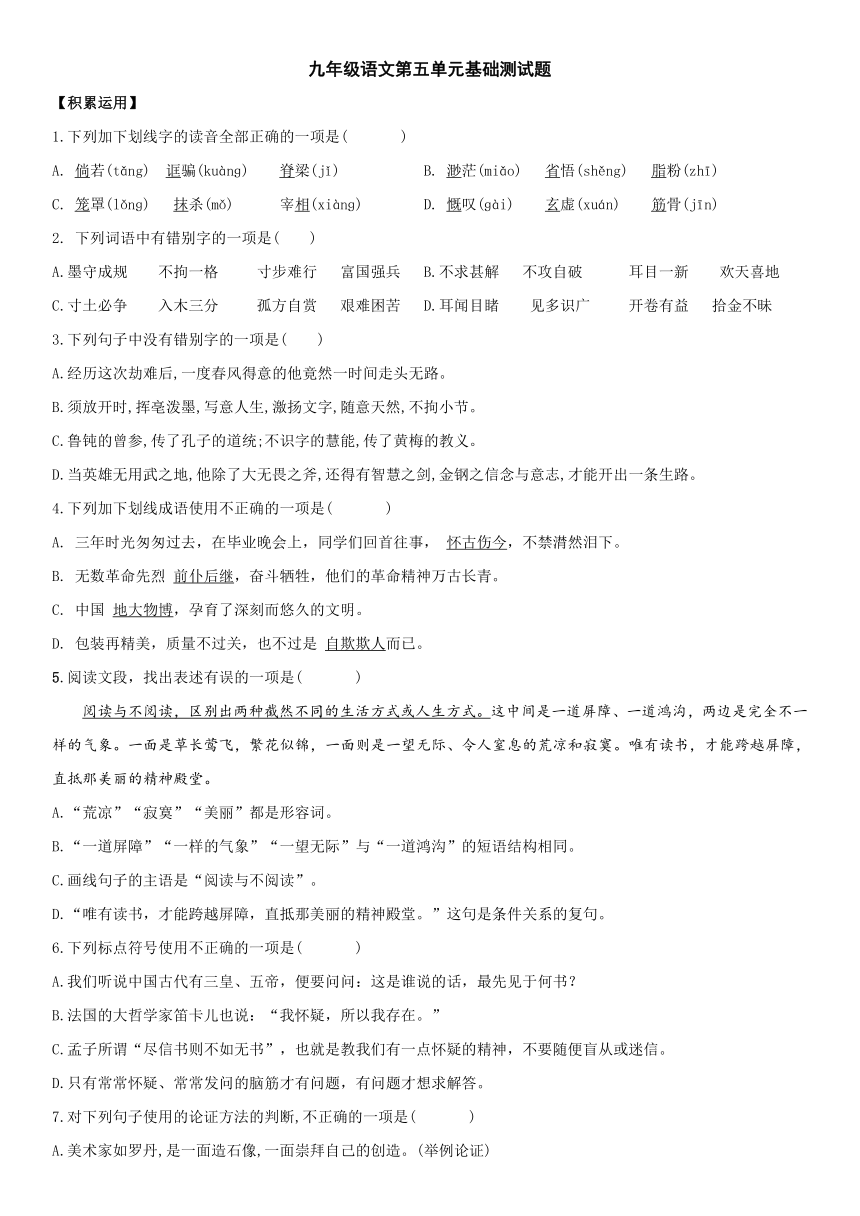

九年级语文第五单元基础测试题

【积累运用】

1.下列加下划线字的读音全部正确的一项是( )

A. 倘若(tǎng) 诓骗(kuànɡ) 脊梁(jǐ) B. 渺茫(miǎo) 省悟(shěng) 脂粉(zhī)

C. 笼罩(lǒnɡ) 抹杀(mǒ) 宰相(xiànɡ) D. 慨叹(ɡài) 玄虚(xuán) 筋骨(jīn)

2. 下列词语中有错别字的一项是( )

A.墨守成规 不拘一格 寸步难行 富国强兵 B.不求甚解 不攻自破 耳目一新 欢天喜地

C.寸土必争 入木三分 孤方自赏 艰难困苦 D.耳闻目睹 见多识广 开卷有益 拾金不昧

3.下列句子中没有错别字的一项是( )

A.经历这次劫难后,一度春风得意的他竟然一时间走头无路。

B.须放开时,挥亳泼墨,写意人生,激扬文字,随意天然,不拘小节。

C.鲁钝的曾参,传了孔子的道统;不识字的慧能,传了黄梅的教义。

D.当英雄无用武之地,他除了大无畏之斧,还得有智慧之剑,金钢之信念与意志,才能开出一条生路。

4.下列加下划线成语使用不正确的一项是( )

A. 三年时光匆匆过去,在毕业晚会上,同学们回首往事, 怀古伤今,不禁潸然泪下。

B. 无数革命先烈 前仆后继,奋斗牺牲,他们的革命精神万古长青。

C. 中国 地大物博,孕育了深刻而悠久的文明。

D. 包装再精美,质量不过关,也不过是 自欺欺人而已。

5.阅读文段,找出表述有误的一项是( )

阅读与不阅读,区别出两种截然不同的生活方式或人生方式。这中间是一道屏障、一道鸿沟,两边是完全不一样的气象。一面是草长莺飞,繁花似锦,一面则是一望无际、令人窒息的荒凉和寂寞。唯有读书,才能跨越屏障,直抵那美丽的精神殿堂。

A.“荒凉”“寂寞”“美丽”都是形容词。

B.“一道屏障”“一样的气象”“一望无际”与“一道鸿沟”的短语结构相同。

C.画线句子的主语是“阅读与不阅读”。

D.“唯有读书,才能跨越屏障,直抵那美丽的精神殿堂。”这句是条件关系的复句。

6.下列标点符号使用不正确的一项是( )

A.我们听说中国古代有三皇、五帝,便要问问:这是谁说的话,最先见于何书?

B.法国的大哲学家笛卡儿也说:“我怀疑,所以我存在。”

C.孟子所谓“尽信书则不如无书”,也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。

D.只有常常怀疑、常常发问的脑筋才有问题,有问题才想求解答。

7.对下列句子使用的论证方法的判断,不正确的一项是( )

A.美术家如罗丹,是一面造石像,一面崇拜自己的创造。(举例论证)

B.慧能说:“下下人有上上智。”我们岂可以自暴自弃呀!(道理论证)

C.有人说:生活太单调了,不能创造。单调无过于坐监牢,但是就在监牢中,产生了《易经》之卦辞,产生了《正气歌》。(举例论证)

D.所以处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人。(类比论证)

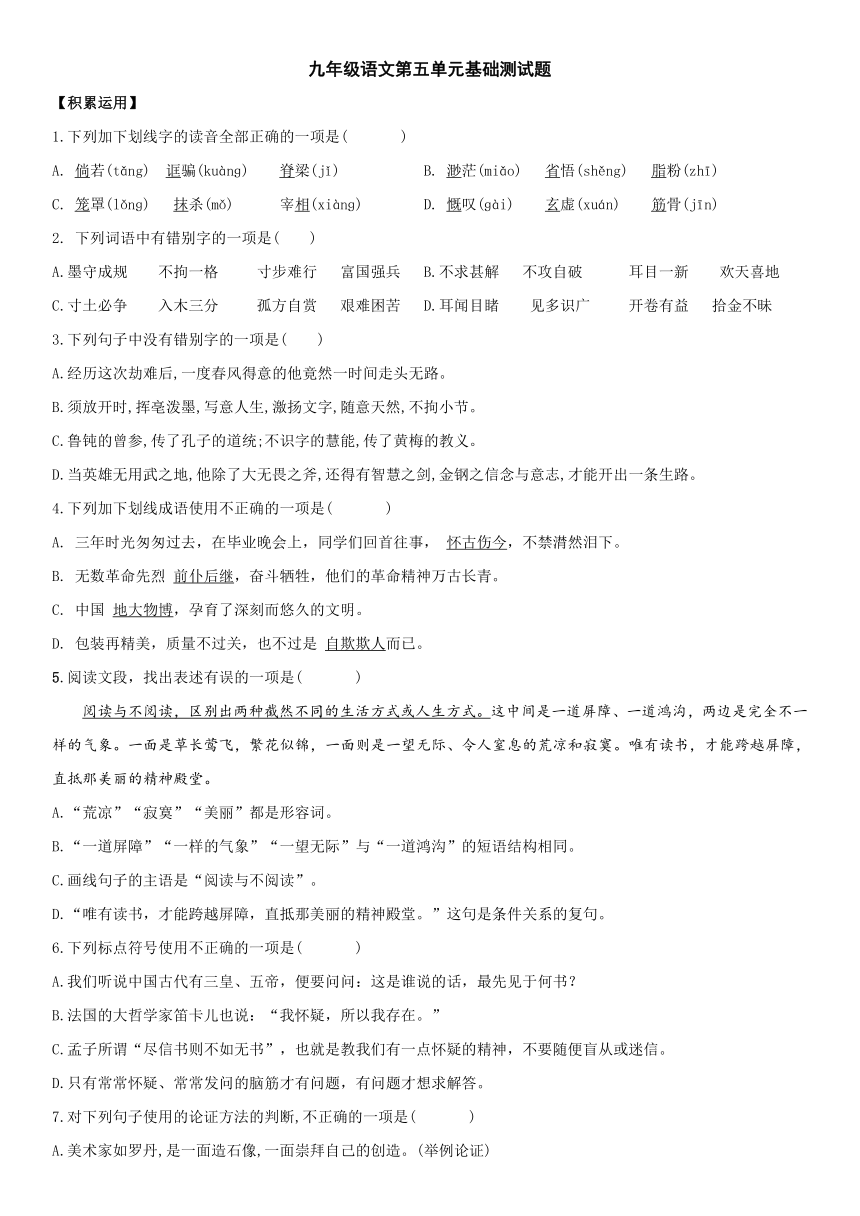

8.选出依次填在横线上最恰当的一组词语( )

(1)因此,不满足于一个答案,不________探求,这一点非常重要。

(2)创造性的思维,必须有_______新事物并为此而活用知识的态度和意识。在此基础上,持之以恒地进行各种尝试。

(3)是否存在富有创造力的人和________创造力的人的区别呢?

A. 放弃 探求 缺乏 B. 丢弃 探求 缺少 C. 抛弃 探究 缺乏 D. 放弃 探索 缺欠

9. 下列句子中没有语病的一项是( )

A.《中国诗词大会》节目受到人们的喜爱,是因为其形式新颖、有文化内涵的原因。

B.关于《摔跤吧,爸爸》,看似简单的励志故事,实则深刻反映出印度社会的现实问题。

C.随着“绿满蓉城,花重锦官,水润天府”建设规划的提出,成都再次成为全国关注的焦点。

D.为提高节目的文化特色,《朗读者》邀请文化艺术界重量级专家参与节目的策划与制作。

10.下列句子的排序,与上下文衔接最恰当的一项是( )

“正确答案只有一个”这种思维模式,在我们头脑中已不知不觉地根深蒂固。事实上, 。 , 。 。 。 正因为如此,如果你认为正确答案只有一个的话,当你找到某个答案以后,就会止步不前。

①生活中解决问题的方法并非只有一个,而是多种多样②麻烦的是③若是某种数学问题的话,说正确答案只有一个是对的④生活中大部分事物并不像某种数学问题那样⑤由于情况的变化,原来行之有效的方法,到了现在往往不灵了

A. ①②⑤③④ B. ③②④①⑤ C. ⑤③②①④ D. ③②⑤①④

11. 下列句子中加点词语的意思不合句意的一项是 ( )

A.这就是中国的脊梁(比喻在国家、民族或团体中起中坚作用的人)。

B.必须不被搽在表面的自欺欺人(用自己都难以置信的话或手法来欺骗别人;既欺骗自己也欺骗别人)的脂粉所诓骗。

C.要自己去看地底下(指土地下面)。

D.一到求神拜佛,可就玄虚(空而不切实,不可信)之至了。

12.下列说法有误的一项是( )

A.《中国人失掉自信力了吗》写于1934年,是鲁迅先生为批驳抗日前途悲观的论调、鼓舞民族自信而写的一篇杂文,后收入《且介亭杂文》集。

B.“正史”即清高宗(乾隆)诏定的从《史记》到《明史》共二十四部纪传体史书,也就是后世所说的二十四史。

C.梁启超在《新史学》中说:“二十四史非史也,二十四姓之家谱而已。”意思是说:二十四史不是史书,而是二十四个姓氏的家谱罢了。

D.课文批驳敌论点的方法是直接批驳和间接批驳相结合。先用驳论证的方式直接批驳,后用正面立论的方法间接批驳。

13.指出下列各句中引号的作用。

(1)虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”。

(2)两年以前,我们总自夸着“地大物博”。

(3)先前信“地”,信“物”,后来信“国联”,都没有相信过“自己”。

(4)那也只能说中国人曾经有过“他信力”。

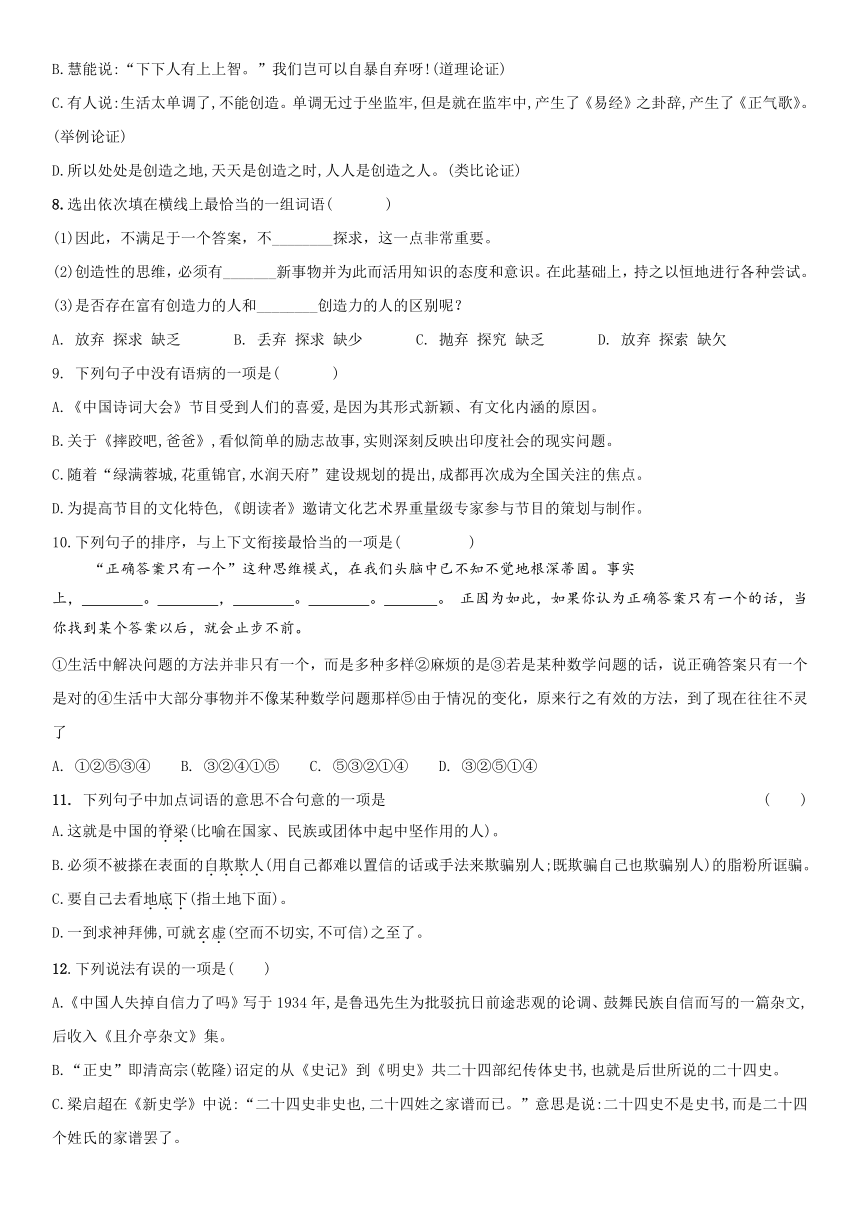

14. 填空。

(1)议论有两种方式,它们是________和________。前者是________,后者是________。

(2)驳论文章围绕批判对方片面的、错误的甚至反动的论点,常采用三种方法,它们是 ________、________、________。

(3)“要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。”此句中“中国人”指 。“状元宰相”指 。“地底下”指 。

(4)顾颉刚,字 ,中国现代著名 学家、民俗学家,古史辨学派创始人。

(5)三皇指的是伏羲、 、 ,五帝指的是 、颛顼、帝喾、 、 。

(6)陶行知,安徽歙县人,教育家。主要教育思想是“_________________”,代表作有《中国教育改造》《中国大众教育问题》等。罗丹,_________(国籍)雕塑家、艺术理论家,代表作有_____________《青铜时代》等。歌德,________________(国籍)思想家、文学家,科学家,代表作有《浮士德》 _________________等。

(7)《易经》又称《 __________》, __________家经典之一,相传是 _____________(人名)在狱中所作。

15.阅读下列语段,回答(1)—(2)题。

有人说:我是太无能了,不能创造,但是鲁钝的曾参,传了孔子的道统;不识字的慧能,传了黄梅的教义。慧能说:“下下人有上上智。”我们岂可以自暴自弃呀!可见无能也是借口。蚕吃桑叶,尚能吐丝,难道我们天天吃白米饭,除造粪之外,便一无贡献吗?

有人说:山穷水尽,走tóu无路,陷入绝境,等死而已,不能创造。但是①遭遇八十一难之玄奘,毕竟取得佛经;粮水断绝、众pàn亲离之哥伦布,毕竟发现了美洲;冻饿病三重压迫下之莫扎尔特,毕竟写出了《安魂曲》。绝望是懦夫的幻想。歌德说:“没有勇气一切都完。”是的,生路是要勇气探出来、走出来、造出来的。这只是一半真理;当英雄无用武之地,他除了大无畏之斧,还得有智慧之剑,金刚之信念与意志,才能开出一条生路。②古语说:穷则变,变则通。要有智慧才知道怎样变得通,要有大无畏之精神及金刚之信念与意志才变得过来。

(1)给加点的字注音,根据拼音写出相应的汉字。

鲁钝( ) 走tóu( )无路 众pàn( )亲离 懦夫( )

(2)下列表述有误的一项是( )

A.画线句①运用了排比的修辞手法,目的是使语言更有气势,论证更具说服力。

B.这两个语段都运用了举例论证的论证方法,运用大量的事实论据和名人名言来论证作者的观点,论证严谨翔实。

C.语段中加点的“山穷水尽”和“自暴自弃”都是并列结构的短语。

D.画线句②中的冒号的作用是解释说明。

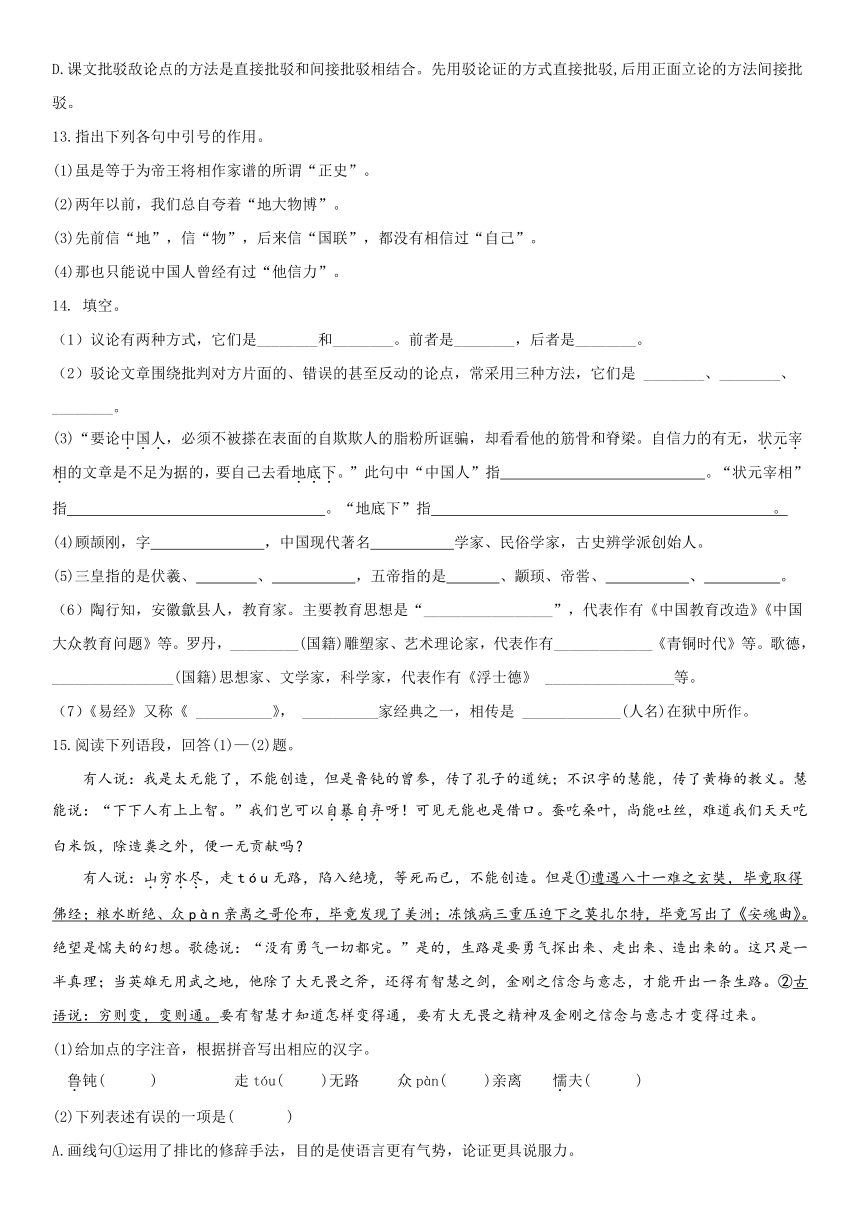

16.结合语境,依次填入下面横线上的内容恰当的一项是( )

在赤道,一位小学老师努力地给儿童说明“雪”的形态,但不管他怎么说,儿童都不能明白。

老师说:____________。儿童就猜测:_______________________________________。

老师说:____________。儿童就猜测:_______________________________________。

老师说:____________。儿童就猜测:________________________________________。

老师始终没能告诉孩子雪是什么。考试的时候,老师出了“雪”的题目,结果有几个儿童这样回答:“雪是淡黄色,味道又甜又咸的沙子。”

①雪是像冰淇淋一样的 ②雪是像沙子一样的 ③雪是像盐一样的 ④雪是纯白的东西 ⑤雪是冷冷的东西 ⑥雪是粗粗的东西

A.④③⑤①⑥② B.③④①⑤②⑥ C.④③⑥①⑤② D.③④①⑥②⑤

17.下列句子中加点成语或俗语使用有误的一项是( )

A.我国古代劳动人民在劳动中发明的指南针、造纸术、印刷术和火药是举世闻名的四大发明。

B.新年联欢会上,同学们八仙过海,各显神通,表演了自己准备的精彩节目,不论是吹拉弹唱,还是舞蹈小品都给人留下了美好的印象。

C.懂得了他山之石,可以攻玉的道理,我们就可以想办法借助外力帮助自己克服弱点或弥补不足。

D.操场上的两棵西府海棠繁花满树,粉红与鲜红纷纭交错,宛如天边粉红色的彩云,同学们禁不住赞美这花开得真是别具匠心。

【课内阅读】

(一)中国人现在是在发展着“自欺力”。

……

这一类的人们,就是现在也何尝少呢 他们有确信,不自欺;他们在前仆后继的战斗,不过一面总在被摧残,被抹杀,消灭于黑暗中,不能为大家所知道罢了。说中国人失掉了自信力,用以指一部分人则可,倘若加于全体,那简直是诬蔑。

1. 对方的错误观点是什么?作者提出的正确观点是什么?

2.下列对选文内容解说不正确的一项是( )

A.选文重点是从正面论述,采用的是先破后立的论证方式。

B.“这一类的人们,就是现在也何尝少呢 ”“这一类的人们”指从古以来的中国的脊梁。

C.“……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’”一句中的“所谓”一词,表达了作者对“为帝王将相作家谱”的“正史”的蔑视和否定。

D.选文开头说“中国人现在是在发展着‘自欺力’”,接下来提出“我们有并不失掉自信力的中国人在”,并广泛举例,证明此观点。但透过字里行间我们不难发现,当时的鲁迅对“中国人失掉自信力了吗”这一问题确实还是存在疑问的。

3.分别说说下面句中两个加点字的作用。

两年以前,我们总自夸着“地大物博”,是事实;不久就不再自夸了,只希望着国联,也是事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。

4.联系选文内容回答“中国的脊梁”指的是什么?鲁迅为什么要反复地强调“中国的脊梁”?

5.作者认为我们从古以来就不乏“中国的脊梁”,请你写出一个具体的事例。

(二)怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。……若使后之学者都墨守前人的旧说,那就没有新问题,没有新发明,一切学术停滞,人类的文化也就不会进步了。

1.本段的论点是什么

2.第(2)~~(5)句是怎样论证论点的

3.本段举戴震幼时读书好疑一事,论证了“许多大学问家、大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的”这一观点,请你另写一个事例作为该观点的论据。

4. “一切学问家,不但对于流俗传说……要这样才能有更新更善的学说产生”中的“一切”和四个“常常”能删去吗?为什么?

(三)结合《正确的答案只有一个》回答问题。

1. “正确的答案只有一个”的思维模式有什么弊病?

2. 请归纳一下:创造性思维有哪些必需的要素呢?

3. 分别用一句话概括选文所举的两个事例。

4. 为什么说“不满足于一个答案,不放弃探求,这一点十分重要”?

5. 作者说:“创造性的思维,必须有探求新事物,并为此而活用知识的态度和意识。”你有过这样的生活体验吗?请写一个事例。

6. “创新是一个民族精神的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。”对于这句话,你是如何理解的?

7. 联系自己谈谈,如何使自己成为一个有创造能力的人。

答案及解析

【积累运用】

1.C【解析】准确识记字音,要掌握常用多音多义字的正确读音,注意纠正方言中跟普通话读音不一致的字音,关键在于把词语的形音义结合起来,音随形或义变。不同的读音表义不同,用法不同,词性往往也不同,可以根据意思来记住不同的音节。多音字要依照“据义定音,音随义转”的特点,区分一般词语与专用词语的读音、词性辨别读音等。A“诓”应读作“kuāng”;B“省”应读作“xǐng”;C全部正确;D“慨”应读作“kǎi”。故选C。

2.C 【解析】“孤方自赏”应为“孤芳自赏”。

3.C 【解析】A项,“走头无路”应为“走投无路”;B项,“挥亳”应为“挥毫”;D项,“金钢”应为“金刚”。

4. A【解析】A项“怀古伤今”指追念古代的事情,感伤现在的事情。用在“回首往事”的情景中不恰当,不符合语境;B项“前仆后继”指前面的倒下了,后面的紧跟上去。形容斗争的英勇壮烈。符合语境;C项“地大物博”指国家疆土辽阔,资源丰富。符合语境;D项“自欺欺人”指欺骗自己,也欺骗别人。符合语境。根据题意,故选A。

5.B【解析】B项“一道屏障”“一样的气象”和“一道鸿沟”都是偏正结构,而“一望无际”是述补结构。

6.A 【解析】A.“这是谁说的话”是疑问句,后面的逗号应改为问号。

7.D 【解析】D项是道理论证。

8. A【解析】 “抛弃”是指丢掉不要了,没有一丝的不舍。“丢弃”指放弃实施、实行或运用。“放弃”是指你得不到的只能放开的。根据语境可知,(1)空应填写“放弃”。“探求”指探索寻求,泛指人们对陌生事物和新鲜事物的探索,并试图找寻到答案的行为。“探究”指研究未知事物的精神,或指对事物进行搜查的行为,或指多方寻求答案的过程。“探索”指多方寻求答案、解决疑问。根据语境可知,(2)空应填写“探求”。“缺少”指在数量上不足,有时也指没有,宾语多是具体事务。“缺乏”指(所需要的、想要的或一般应有的事物)没有或不够。“缺欠”指不足之处。根据语境可知,(3)空应填写“缺乏”。故选A。

9.C 【解析】A项,句式杂糅,应删除句末“的原因”;B项,成分残缺,应删除“关于”;D项,搭配不当,将“提高”改为“突出”。

10. B【解析】解答此类题,一般通过抓关键词、中心句、句与句之间的连接词去逐句推敲。要求学生平时加强阅读领悟能力的培养,具备较强的逻辑分析能力,句段的表达顺序主要有空间顺序、时间顺序、事情发展顺序、逻辑推理顺序等。“若是某种数学问题的话,说正确答案只有一个是对的”承接上文“正确答案只有一个”这种思维模式;②句引出下文对生活问题的介绍;⑤为总结句。

11.C 【解析】C项,“地底下”指当时还处于地下斗争状态的中国共产党及其领导下的革命力量。

12.C 【解析】C项,梁启超的话应该这样理解:二十四史不是史书,而是各个朝代皇帝的家谱。

13. (1)表否定(2)表引用(3)表强调(4)表特殊含义

【解析】本题考查学生对引号作用的把握能力。解题时要细读语句,了解引号的作用有:表示引用的部分;表示特定称谓;表示特殊含义,需要强调;表示否定和讽刺;表示着重论述的对象等。本题(1)“正史”表否定;(2)“地大物博”表引用;(3) “地”“物”“国联”“自己”表强调;(4)“他信力”表特殊含义。“他信力”这里有极其深刻的讽刺意义。

14. (1). 立论 驳论 正面提出自己的主张,用事实和道理加以论证,说明它是正确的 驳斥对方错误的论点,在驳斥中树立起自己正确的观点。 (2) 驳论点 驳论据 驳论证。 (3)指极少数顽固分子以外的中国人民。“状元宰相”指当时国民党反动政客及其御用文人。“地底下”指当时还处于地下斗争状态的中国共产党及其领导下的革命力量。(4)铭坚 历史 (5)神农 女娲 黄帝 唐尧 虞舜(6) “生活教育”法国《思想者》德国《浮士德》《少年维特之烦恼》等。(7)《周易》,相传是周文王(人名)

15. (1)鲁钝(lǔ) 走tóu(投)无路 众pàn(叛)亲离 懦夫(nuò)

(2) D 【解析】D项画线句②冒号表示提示下文。

16. A 【解析】根据“雪是淡黄色,味道又甜又咸的沙子”的提示排序。

17. D 【解析】“别具匠心”指另有一种巧妙的心思(多指文学、艺术方面创造性的构思)。这个成语与句意不符。

【课内阅读】

(一)1. 对方的错误观点是“中国人失掉自信力了”。作者提出的正确观点是“我们有并不失掉自信力的中国人在”。

2. D 【解析】D项,第二句话不正确,当时的鲁迅对“中国人失掉自信力了吗”这一问题没有心存疑问,这可以从选文末尾的“说中国人失掉了自信力,用以指一部分人则可,倘若加于全体,那简直是诬蔑”可以看出。

3.“总”表明时间长,频率高;“只”表明根本不作别的考虑。体现了议论文语言的严密性和鲜明的指向性。

4.“中国的脊梁”是指那些脚踏实地地为民族的进步而奋斗的人们,他们是使中国挺立起来的“脊梁”,他们往往来自于下层,代表着广大民众的利益。反复强调“中国的脊梁”,目的在于赞颂那些有自信力的中国人,强调他们才是民族生存和发展的中坚力量,才是我们民族的真正代表。

5.(1)杜甫忧国忧民,心忧天下,为民请命。(2)玄奘不畏艰险,历尽千辛万苦,终于取得真经。(3)袁隆平埋头苦干,长期潜心研究杂交水稻,终于解决了中国人的吃饭问题。

(二)1.怀疑是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

2.第2~5句是运用道理论证来证明论点的。第2、3句从反面说理,第4、5句从正面说理。

3.示例 哥白尼怀疑“地心说”,提出了“日心说”。

4. 不能。这些词是为了强调所有的学问家都包括在内,都要善于经常怀疑、提问、评判、修正过去学者的学说,这是建立新学说的基本条件。这体现了议论文语言的严密性。

(三)1. 找到一个正确的答案,你就容易止步不前,限制自己的创新思维。

2. 有渊博的学识,有探求新事物,并为此活用新知识的态度和意识,有持之以恒的毅力。

3. 一是约翰·古登贝尔克发明印刷机和排版术;二是罗兰·布歇内尔发明了交互式的乒乓球电子游戏。

4. 因为只有不满足于一个答案,才会不放弃探求,才会有发明创造。

5. 提示:必须是现实生活中运用自己知识解决实际问题的事例,具体事例略。

6. 一个人只有具备了创新精神,才能取得事业上的成功;同样,一个民族,只有具备了创新精神,才是一个有活力的民族;一个国家,只有具备了创新精神,才能够长盛不衰,兴旺发达。

7. 注意以下要点:在学习各门课时,要保持好奇心,不断积累知识;要坚信自己是有创造力的人;在生活中要多留意细小的想法,把它发展下去;不断探求新思路,学习创新的方法。(要具体联系自己来谈)

【解析】

1. 此题考查学生从文中筛选有效信息的能力。这类题目应明确信息筛选的方向,即挑选的范围和标准,其次要对原文语句进行加工概括,用凝练准确的语言来作答。阅读全文,在理解全文的基础上,细读第①段,分析概括:找到一个正确的答案,你就容易止步不前,限制自己的创新思维。

2. 此题考查的知识点是对文章内容的理解,解答此题的关键是细读文章.此题回答的是“创造性思维的要素”,阅读文章可以发现⑤段内容是有关创造性思维的,回答时从该段进行提炼概括。即:有渊博的学识,有探求新事物,并为此活用新知识的态度和意识,有持之以恒的毅力。

3. 本题主要考查的是对文章内容的提炼概括。通读全文,根据主要人物的活动,理清故事线索,梳理情节(开端、过程、结局),从什么人做了什么事有什么结果这个方面概括。即:一是约翰 古登贝尔克发明印刷机和排版术;二是罗兰 布歇内尔发明了交互式的乒乓球电子游戏。

点睛:此题考查内容的理解。解答此题,根据问题找到相应的段落,逐条总结即可,在总结的时候寻找每段的中心句和文章的中心句。或者找到重点词语,用自己的语言将词语整理组合也可。

4. 本题考查学生对文章内容的理解,阅读全文,在理解全文的基础上,因为生活中解决问题的方法并非只有一个,而是多种多样。由于情况的变化,原来行之有效的方法,到了现在往往不灵了。如果你认为正确答案只有一个的话,当你找到某个答案以后,就会止步不前;因为只有不满足于一个答案,不族弃探求,我们才能有所发现,才能不断创新和进步。即:因为只有不满足于一个答案,才会不放弃探求,才会有发明创造。

5. 此题是开放性题,考查知识的迁移。回答此类题没有固定的答案,结合文章的观点,分析材料回答即可。如:提示:必须是现实生活中运用自己知识解决实际问题的事例,具体事例:用所学的物理上的电学知识,解决日常生活中有关电的线路的安装与电路故障的排查等。

6. 本题属于发散性思维题目,考查学生对文章的理解和对语文学习的认知,言之成理即可。即:一个人只有具备了创新精神,才能取得事业上的成功;同样,一个民族,只有具备了创新精神,才是一个有活力的民族;一个国家,只有具备了创新精神,才能够长盛不衰,兴旺发达本题是对句子句式及其作用的考查。

7. 本题考查对作品进行个性化阅读和有创意的能力解读。这是一道开放性试题,解决此类题型,要注意:写出感悟最深的一点;绝对不能脱离文章内容;要运用议论性的语言;语言通顺、有条理。本题可以从学习文化课的知识这一角度来谈自己的体会,注意语言的简洁。

【积累运用】

1.下列加下划线字的读音全部正确的一项是( )

A. 倘若(tǎng) 诓骗(kuànɡ) 脊梁(jǐ) B. 渺茫(miǎo) 省悟(shěng) 脂粉(zhī)

C. 笼罩(lǒnɡ) 抹杀(mǒ) 宰相(xiànɡ) D. 慨叹(ɡài) 玄虚(xuán) 筋骨(jīn)

2. 下列词语中有错别字的一项是( )

A.墨守成规 不拘一格 寸步难行 富国强兵 B.不求甚解 不攻自破 耳目一新 欢天喜地

C.寸土必争 入木三分 孤方自赏 艰难困苦 D.耳闻目睹 见多识广 开卷有益 拾金不昧

3.下列句子中没有错别字的一项是( )

A.经历这次劫难后,一度春风得意的他竟然一时间走头无路。

B.须放开时,挥亳泼墨,写意人生,激扬文字,随意天然,不拘小节。

C.鲁钝的曾参,传了孔子的道统;不识字的慧能,传了黄梅的教义。

D.当英雄无用武之地,他除了大无畏之斧,还得有智慧之剑,金钢之信念与意志,才能开出一条生路。

4.下列加下划线成语使用不正确的一项是( )

A. 三年时光匆匆过去,在毕业晚会上,同学们回首往事, 怀古伤今,不禁潸然泪下。

B. 无数革命先烈 前仆后继,奋斗牺牲,他们的革命精神万古长青。

C. 中国 地大物博,孕育了深刻而悠久的文明。

D. 包装再精美,质量不过关,也不过是 自欺欺人而已。

5.阅读文段,找出表述有误的一项是( )

阅读与不阅读,区别出两种截然不同的生活方式或人生方式。这中间是一道屏障、一道鸿沟,两边是完全不一样的气象。一面是草长莺飞,繁花似锦,一面则是一望无际、令人窒息的荒凉和寂寞。唯有读书,才能跨越屏障,直抵那美丽的精神殿堂。

A.“荒凉”“寂寞”“美丽”都是形容词。

B.“一道屏障”“一样的气象”“一望无际”与“一道鸿沟”的短语结构相同。

C.画线句子的主语是“阅读与不阅读”。

D.“唯有读书,才能跨越屏障,直抵那美丽的精神殿堂。”这句是条件关系的复句。

6.下列标点符号使用不正确的一项是( )

A.我们听说中国古代有三皇、五帝,便要问问:这是谁说的话,最先见于何书?

B.法国的大哲学家笛卡儿也说:“我怀疑,所以我存在。”

C.孟子所谓“尽信书则不如无书”,也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。

D.只有常常怀疑、常常发问的脑筋才有问题,有问题才想求解答。

7.对下列句子使用的论证方法的判断,不正确的一项是( )

A.美术家如罗丹,是一面造石像,一面崇拜自己的创造。(举例论证)

B.慧能说:“下下人有上上智。”我们岂可以自暴自弃呀!(道理论证)

C.有人说:生活太单调了,不能创造。单调无过于坐监牢,但是就在监牢中,产生了《易经》之卦辞,产生了《正气歌》。(举例论证)

D.所以处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人。(类比论证)

8.选出依次填在横线上最恰当的一组词语( )

(1)因此,不满足于一个答案,不________探求,这一点非常重要。

(2)创造性的思维,必须有_______新事物并为此而活用知识的态度和意识。在此基础上,持之以恒地进行各种尝试。

(3)是否存在富有创造力的人和________创造力的人的区别呢?

A. 放弃 探求 缺乏 B. 丢弃 探求 缺少 C. 抛弃 探究 缺乏 D. 放弃 探索 缺欠

9. 下列句子中没有语病的一项是( )

A.《中国诗词大会》节目受到人们的喜爱,是因为其形式新颖、有文化内涵的原因。

B.关于《摔跤吧,爸爸》,看似简单的励志故事,实则深刻反映出印度社会的现实问题。

C.随着“绿满蓉城,花重锦官,水润天府”建设规划的提出,成都再次成为全国关注的焦点。

D.为提高节目的文化特色,《朗读者》邀请文化艺术界重量级专家参与节目的策划与制作。

10.下列句子的排序,与上下文衔接最恰当的一项是( )

“正确答案只有一个”这种思维模式,在我们头脑中已不知不觉地根深蒂固。事实上, 。 , 。 。 。 正因为如此,如果你认为正确答案只有一个的话,当你找到某个答案以后,就会止步不前。

①生活中解决问题的方法并非只有一个,而是多种多样②麻烦的是③若是某种数学问题的话,说正确答案只有一个是对的④生活中大部分事物并不像某种数学问题那样⑤由于情况的变化,原来行之有效的方法,到了现在往往不灵了

A. ①②⑤③④ B. ③②④①⑤ C. ⑤③②①④ D. ③②⑤①④

11. 下列句子中加点词语的意思不合句意的一项是 ( )

A.这就是中国的脊梁(比喻在国家、民族或团体中起中坚作用的人)。

B.必须不被搽在表面的自欺欺人(用自己都难以置信的话或手法来欺骗别人;既欺骗自己也欺骗别人)的脂粉所诓骗。

C.要自己去看地底下(指土地下面)。

D.一到求神拜佛,可就玄虚(空而不切实,不可信)之至了。

12.下列说法有误的一项是( )

A.《中国人失掉自信力了吗》写于1934年,是鲁迅先生为批驳抗日前途悲观的论调、鼓舞民族自信而写的一篇杂文,后收入《且介亭杂文》集。

B.“正史”即清高宗(乾隆)诏定的从《史记》到《明史》共二十四部纪传体史书,也就是后世所说的二十四史。

C.梁启超在《新史学》中说:“二十四史非史也,二十四姓之家谱而已。”意思是说:二十四史不是史书,而是二十四个姓氏的家谱罢了。

D.课文批驳敌论点的方法是直接批驳和间接批驳相结合。先用驳论证的方式直接批驳,后用正面立论的方法间接批驳。

13.指出下列各句中引号的作用。

(1)虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”。

(2)两年以前,我们总自夸着“地大物博”。

(3)先前信“地”,信“物”,后来信“国联”,都没有相信过“自己”。

(4)那也只能说中国人曾经有过“他信力”。

14. 填空。

(1)议论有两种方式,它们是________和________。前者是________,后者是________。

(2)驳论文章围绕批判对方片面的、错误的甚至反动的论点,常采用三种方法,它们是 ________、________、________。

(3)“要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。”此句中“中国人”指 。“状元宰相”指 。“地底下”指 。

(4)顾颉刚,字 ,中国现代著名 学家、民俗学家,古史辨学派创始人。

(5)三皇指的是伏羲、 、 ,五帝指的是 、颛顼、帝喾、 、 。

(6)陶行知,安徽歙县人,教育家。主要教育思想是“_________________”,代表作有《中国教育改造》《中国大众教育问题》等。罗丹,_________(国籍)雕塑家、艺术理论家,代表作有_____________《青铜时代》等。歌德,________________(国籍)思想家、文学家,科学家,代表作有《浮士德》 _________________等。

(7)《易经》又称《 __________》, __________家经典之一,相传是 _____________(人名)在狱中所作。

15.阅读下列语段,回答(1)—(2)题。

有人说:我是太无能了,不能创造,但是鲁钝的曾参,传了孔子的道统;不识字的慧能,传了黄梅的教义。慧能说:“下下人有上上智。”我们岂可以自暴自弃呀!可见无能也是借口。蚕吃桑叶,尚能吐丝,难道我们天天吃白米饭,除造粪之外,便一无贡献吗?

有人说:山穷水尽,走tóu无路,陷入绝境,等死而已,不能创造。但是①遭遇八十一难之玄奘,毕竟取得佛经;粮水断绝、众pàn亲离之哥伦布,毕竟发现了美洲;冻饿病三重压迫下之莫扎尔特,毕竟写出了《安魂曲》。绝望是懦夫的幻想。歌德说:“没有勇气一切都完。”是的,生路是要勇气探出来、走出来、造出来的。这只是一半真理;当英雄无用武之地,他除了大无畏之斧,还得有智慧之剑,金刚之信念与意志,才能开出一条生路。②古语说:穷则变,变则通。要有智慧才知道怎样变得通,要有大无畏之精神及金刚之信念与意志才变得过来。

(1)给加点的字注音,根据拼音写出相应的汉字。

鲁钝( ) 走tóu( )无路 众pàn( )亲离 懦夫( )

(2)下列表述有误的一项是( )

A.画线句①运用了排比的修辞手法,目的是使语言更有气势,论证更具说服力。

B.这两个语段都运用了举例论证的论证方法,运用大量的事实论据和名人名言来论证作者的观点,论证严谨翔实。

C.语段中加点的“山穷水尽”和“自暴自弃”都是并列结构的短语。

D.画线句②中的冒号的作用是解释说明。

16.结合语境,依次填入下面横线上的内容恰当的一项是( )

在赤道,一位小学老师努力地给儿童说明“雪”的形态,但不管他怎么说,儿童都不能明白。

老师说:____________。儿童就猜测:_______________________________________。

老师说:____________。儿童就猜测:_______________________________________。

老师说:____________。儿童就猜测:________________________________________。

老师始终没能告诉孩子雪是什么。考试的时候,老师出了“雪”的题目,结果有几个儿童这样回答:“雪是淡黄色,味道又甜又咸的沙子。”

①雪是像冰淇淋一样的 ②雪是像沙子一样的 ③雪是像盐一样的 ④雪是纯白的东西 ⑤雪是冷冷的东西 ⑥雪是粗粗的东西

A.④③⑤①⑥② B.③④①⑤②⑥ C.④③⑥①⑤② D.③④①⑥②⑤

17.下列句子中加点成语或俗语使用有误的一项是( )

A.我国古代劳动人民在劳动中发明的指南针、造纸术、印刷术和火药是举世闻名的四大发明。

B.新年联欢会上,同学们八仙过海,各显神通,表演了自己准备的精彩节目,不论是吹拉弹唱,还是舞蹈小品都给人留下了美好的印象。

C.懂得了他山之石,可以攻玉的道理,我们就可以想办法借助外力帮助自己克服弱点或弥补不足。

D.操场上的两棵西府海棠繁花满树,粉红与鲜红纷纭交错,宛如天边粉红色的彩云,同学们禁不住赞美这花开得真是别具匠心。

【课内阅读】

(一)中国人现在是在发展着“自欺力”。

……

这一类的人们,就是现在也何尝少呢 他们有确信,不自欺;他们在前仆后继的战斗,不过一面总在被摧残,被抹杀,消灭于黑暗中,不能为大家所知道罢了。说中国人失掉了自信力,用以指一部分人则可,倘若加于全体,那简直是诬蔑。

1. 对方的错误观点是什么?作者提出的正确观点是什么?

2.下列对选文内容解说不正确的一项是( )

A.选文重点是从正面论述,采用的是先破后立的论证方式。

B.“这一类的人们,就是现在也何尝少呢 ”“这一类的人们”指从古以来的中国的脊梁。

C.“……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’”一句中的“所谓”一词,表达了作者对“为帝王将相作家谱”的“正史”的蔑视和否定。

D.选文开头说“中国人现在是在发展着‘自欺力’”,接下来提出“我们有并不失掉自信力的中国人在”,并广泛举例,证明此观点。但透过字里行间我们不难发现,当时的鲁迅对“中国人失掉自信力了吗”这一问题确实还是存在疑问的。

3.分别说说下面句中两个加点字的作用。

两年以前,我们总自夸着“地大物博”,是事实;不久就不再自夸了,只希望着国联,也是事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。

4.联系选文内容回答“中国的脊梁”指的是什么?鲁迅为什么要反复地强调“中国的脊梁”?

5.作者认为我们从古以来就不乏“中国的脊梁”,请你写出一个具体的事例。

(二)怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。……若使后之学者都墨守前人的旧说,那就没有新问题,没有新发明,一切学术停滞,人类的文化也就不会进步了。

1.本段的论点是什么

2.第(2)~~(5)句是怎样论证论点的

3.本段举戴震幼时读书好疑一事,论证了“许多大学问家、大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的”这一观点,请你另写一个事例作为该观点的论据。

4. “一切学问家,不但对于流俗传说……要这样才能有更新更善的学说产生”中的“一切”和四个“常常”能删去吗?为什么?

(三)结合《正确的答案只有一个》回答问题。

1. “正确的答案只有一个”的思维模式有什么弊病?

2. 请归纳一下:创造性思维有哪些必需的要素呢?

3. 分别用一句话概括选文所举的两个事例。

4. 为什么说“不满足于一个答案,不放弃探求,这一点十分重要”?

5. 作者说:“创造性的思维,必须有探求新事物,并为此而活用知识的态度和意识。”你有过这样的生活体验吗?请写一个事例。

6. “创新是一个民族精神的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。”对于这句话,你是如何理解的?

7. 联系自己谈谈,如何使自己成为一个有创造能力的人。

答案及解析

【积累运用】

1.C【解析】准确识记字音,要掌握常用多音多义字的正确读音,注意纠正方言中跟普通话读音不一致的字音,关键在于把词语的形音义结合起来,音随形或义变。不同的读音表义不同,用法不同,词性往往也不同,可以根据意思来记住不同的音节。多音字要依照“据义定音,音随义转”的特点,区分一般词语与专用词语的读音、词性辨别读音等。A“诓”应读作“kuāng”;B“省”应读作“xǐng”;C全部正确;D“慨”应读作“kǎi”。故选C。

2.C 【解析】“孤方自赏”应为“孤芳自赏”。

3.C 【解析】A项,“走头无路”应为“走投无路”;B项,“挥亳”应为“挥毫”;D项,“金钢”应为“金刚”。

4. A【解析】A项“怀古伤今”指追念古代的事情,感伤现在的事情。用在“回首往事”的情景中不恰当,不符合语境;B项“前仆后继”指前面的倒下了,后面的紧跟上去。形容斗争的英勇壮烈。符合语境;C项“地大物博”指国家疆土辽阔,资源丰富。符合语境;D项“自欺欺人”指欺骗自己,也欺骗别人。符合语境。根据题意,故选A。

5.B【解析】B项“一道屏障”“一样的气象”和“一道鸿沟”都是偏正结构,而“一望无际”是述补结构。

6.A 【解析】A.“这是谁说的话”是疑问句,后面的逗号应改为问号。

7.D 【解析】D项是道理论证。

8. A【解析】 “抛弃”是指丢掉不要了,没有一丝的不舍。“丢弃”指放弃实施、实行或运用。“放弃”是指你得不到的只能放开的。根据语境可知,(1)空应填写“放弃”。“探求”指探索寻求,泛指人们对陌生事物和新鲜事物的探索,并试图找寻到答案的行为。“探究”指研究未知事物的精神,或指对事物进行搜查的行为,或指多方寻求答案的过程。“探索”指多方寻求答案、解决疑问。根据语境可知,(2)空应填写“探求”。“缺少”指在数量上不足,有时也指没有,宾语多是具体事务。“缺乏”指(所需要的、想要的或一般应有的事物)没有或不够。“缺欠”指不足之处。根据语境可知,(3)空应填写“缺乏”。故选A。

9.C 【解析】A项,句式杂糅,应删除句末“的原因”;B项,成分残缺,应删除“关于”;D项,搭配不当,将“提高”改为“突出”。

10. B【解析】解答此类题,一般通过抓关键词、中心句、句与句之间的连接词去逐句推敲。要求学生平时加强阅读领悟能力的培养,具备较强的逻辑分析能力,句段的表达顺序主要有空间顺序、时间顺序、事情发展顺序、逻辑推理顺序等。“若是某种数学问题的话,说正确答案只有一个是对的”承接上文“正确答案只有一个”这种思维模式;②句引出下文对生活问题的介绍;⑤为总结句。

11.C 【解析】C项,“地底下”指当时还处于地下斗争状态的中国共产党及其领导下的革命力量。

12.C 【解析】C项,梁启超的话应该这样理解:二十四史不是史书,而是各个朝代皇帝的家谱。

13. (1)表否定(2)表引用(3)表强调(4)表特殊含义

【解析】本题考查学生对引号作用的把握能力。解题时要细读语句,了解引号的作用有:表示引用的部分;表示特定称谓;表示特殊含义,需要强调;表示否定和讽刺;表示着重论述的对象等。本题(1)“正史”表否定;(2)“地大物博”表引用;(3) “地”“物”“国联”“自己”表强调;(4)“他信力”表特殊含义。“他信力”这里有极其深刻的讽刺意义。

14. (1). 立论 驳论 正面提出自己的主张,用事实和道理加以论证,说明它是正确的 驳斥对方错误的论点,在驳斥中树立起自己正确的观点。 (2) 驳论点 驳论据 驳论证。 (3)指极少数顽固分子以外的中国人民。“状元宰相”指当时国民党反动政客及其御用文人。“地底下”指当时还处于地下斗争状态的中国共产党及其领导下的革命力量。(4)铭坚 历史 (5)神农 女娲 黄帝 唐尧 虞舜(6) “生活教育”法国《思想者》德国《浮士德》《少年维特之烦恼》等。(7)《周易》,相传是周文王(人名)

15. (1)鲁钝(lǔ) 走tóu(投)无路 众pàn(叛)亲离 懦夫(nuò)

(2) D 【解析】D项画线句②冒号表示提示下文。

16. A 【解析】根据“雪是淡黄色,味道又甜又咸的沙子”的提示排序。

17. D 【解析】“别具匠心”指另有一种巧妙的心思(多指文学、艺术方面创造性的构思)。这个成语与句意不符。

【课内阅读】

(一)1. 对方的错误观点是“中国人失掉自信力了”。作者提出的正确观点是“我们有并不失掉自信力的中国人在”。

2. D 【解析】D项,第二句话不正确,当时的鲁迅对“中国人失掉自信力了吗”这一问题没有心存疑问,这可以从选文末尾的“说中国人失掉了自信力,用以指一部分人则可,倘若加于全体,那简直是诬蔑”可以看出。

3.“总”表明时间长,频率高;“只”表明根本不作别的考虑。体现了议论文语言的严密性和鲜明的指向性。

4.“中国的脊梁”是指那些脚踏实地地为民族的进步而奋斗的人们,他们是使中国挺立起来的“脊梁”,他们往往来自于下层,代表着广大民众的利益。反复强调“中国的脊梁”,目的在于赞颂那些有自信力的中国人,强调他们才是民族生存和发展的中坚力量,才是我们民族的真正代表。

5.(1)杜甫忧国忧民,心忧天下,为民请命。(2)玄奘不畏艰险,历尽千辛万苦,终于取得真经。(3)袁隆平埋头苦干,长期潜心研究杂交水稻,终于解决了中国人的吃饭问题。

(二)1.怀疑是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

2.第2~5句是运用道理论证来证明论点的。第2、3句从反面说理,第4、5句从正面说理。

3.示例 哥白尼怀疑“地心说”,提出了“日心说”。

4. 不能。这些词是为了强调所有的学问家都包括在内,都要善于经常怀疑、提问、评判、修正过去学者的学说,这是建立新学说的基本条件。这体现了议论文语言的严密性。

(三)1. 找到一个正确的答案,你就容易止步不前,限制自己的创新思维。

2. 有渊博的学识,有探求新事物,并为此活用新知识的态度和意识,有持之以恒的毅力。

3. 一是约翰·古登贝尔克发明印刷机和排版术;二是罗兰·布歇内尔发明了交互式的乒乓球电子游戏。

4. 因为只有不满足于一个答案,才会不放弃探求,才会有发明创造。

5. 提示:必须是现实生活中运用自己知识解决实际问题的事例,具体事例略。

6. 一个人只有具备了创新精神,才能取得事业上的成功;同样,一个民族,只有具备了创新精神,才是一个有活力的民族;一个国家,只有具备了创新精神,才能够长盛不衰,兴旺发达。

7. 注意以下要点:在学习各门课时,要保持好奇心,不断积累知识;要坚信自己是有创造力的人;在生活中要多留意细小的想法,把它发展下去;不断探求新思路,学习创新的方法。(要具体联系自己来谈)

【解析】

1. 此题考查学生从文中筛选有效信息的能力。这类题目应明确信息筛选的方向,即挑选的范围和标准,其次要对原文语句进行加工概括,用凝练准确的语言来作答。阅读全文,在理解全文的基础上,细读第①段,分析概括:找到一个正确的答案,你就容易止步不前,限制自己的创新思维。

2. 此题考查的知识点是对文章内容的理解,解答此题的关键是细读文章.此题回答的是“创造性思维的要素”,阅读文章可以发现⑤段内容是有关创造性思维的,回答时从该段进行提炼概括。即:有渊博的学识,有探求新事物,并为此活用新知识的态度和意识,有持之以恒的毅力。

3. 本题主要考查的是对文章内容的提炼概括。通读全文,根据主要人物的活动,理清故事线索,梳理情节(开端、过程、结局),从什么人做了什么事有什么结果这个方面概括。即:一是约翰 古登贝尔克发明印刷机和排版术;二是罗兰 布歇内尔发明了交互式的乒乓球电子游戏。

点睛:此题考查内容的理解。解答此题,根据问题找到相应的段落,逐条总结即可,在总结的时候寻找每段的中心句和文章的中心句。或者找到重点词语,用自己的语言将词语整理组合也可。

4. 本题考查学生对文章内容的理解,阅读全文,在理解全文的基础上,因为生活中解决问题的方法并非只有一个,而是多种多样。由于情况的变化,原来行之有效的方法,到了现在往往不灵了。如果你认为正确答案只有一个的话,当你找到某个答案以后,就会止步不前;因为只有不满足于一个答案,不族弃探求,我们才能有所发现,才能不断创新和进步。即:因为只有不满足于一个答案,才会不放弃探求,才会有发明创造。

5. 此题是开放性题,考查知识的迁移。回答此类题没有固定的答案,结合文章的观点,分析材料回答即可。如:提示:必须是现实生活中运用自己知识解决实际问题的事例,具体事例:用所学的物理上的电学知识,解决日常生活中有关电的线路的安装与电路故障的排查等。

6. 本题属于发散性思维题目,考查学生对文章的理解和对语文学习的认知,言之成理即可。即:一个人只有具备了创新精神,才能取得事业上的成功;同样,一个民族,只有具备了创新精神,才是一个有活力的民族;一个国家,只有具备了创新精神,才能够长盛不衰,兴旺发达本题是对句子句式及其作用的考查。

7. 本题考查对作品进行个性化阅读和有创意的能力解读。这是一道开放性试题,解决此类题型,要注意:写出感悟最深的一点;绝对不能脱离文章内容;要运用议论性的语言;语言通顺、有条理。本题可以从学习文化课的知识这一角度来谈自己的体会,注意语言的简洁。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)