人教版必修3第二单元第5课西方人文主义思想的起源(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修3第二单元第5课西方人文主义思想的起源(共30张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-10-19 07:53:41 | ||

图片预览

文档简介

课件30张PPT。人文精神通常译作人文主义,人道主义,那什么是“人文主义”? 广义是指欧洲始于古希腊的一种文化传统。

简单地说:就是关心人,尤其是关心人的精神生活;尊重人的价值,尤其是尊重人作为精神存在的价值。第二单元

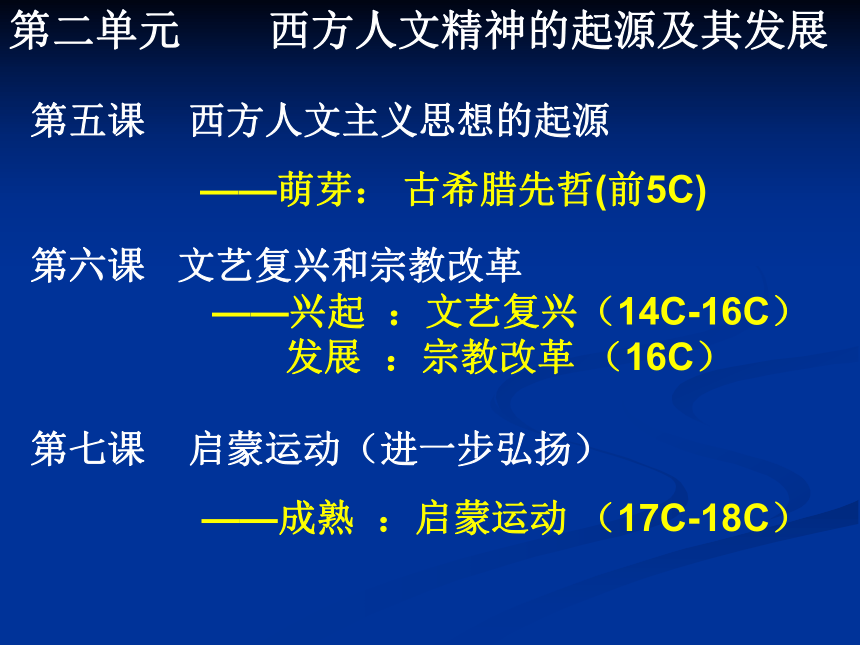

西方人文精神的起源及其发展第二单元 西方人文精神的起源及其发展第五课 西方人文主义思想的起源

——萌芽: 古希腊先哲(前5C)

第六课 文艺复兴和宗教改革

——兴起 :文艺复兴(14C-16C)

发展 :宗教改革 (16C)

第七课 启蒙运动(进一步弘扬)

——成熟 :启蒙运动 (17C-18C)学测说明:

了解古代希腊智者学派和苏格拉底对人的价值的阐述,第5课

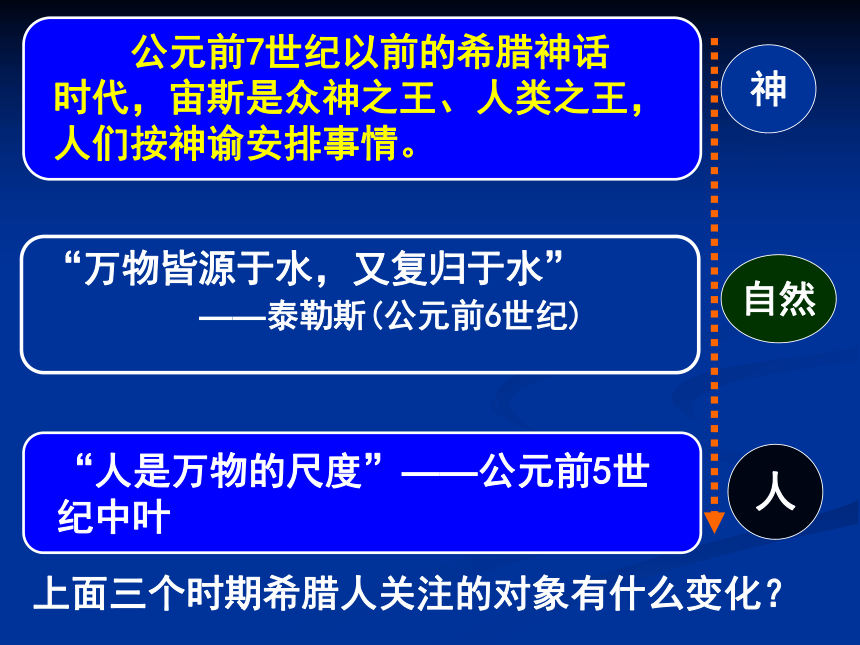

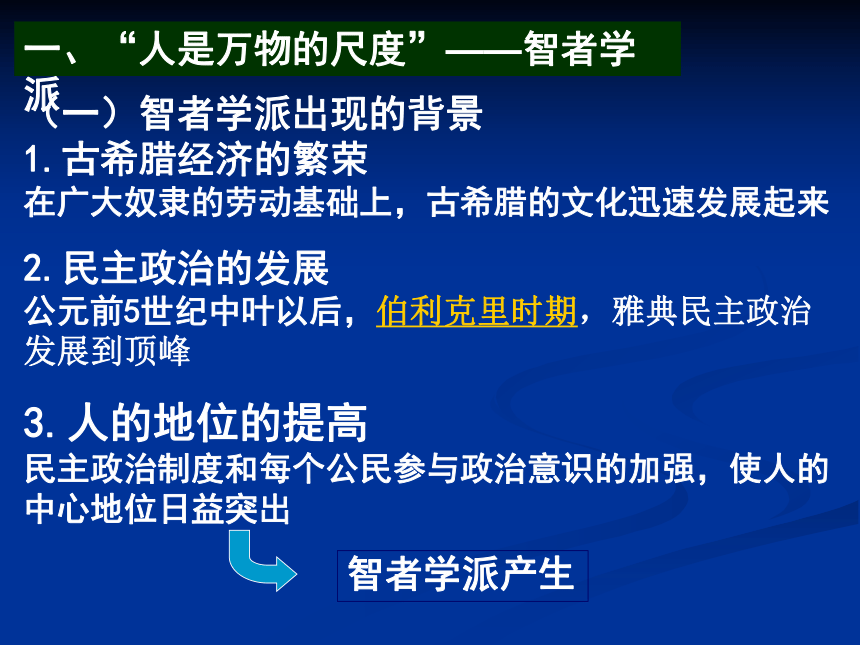

西方人文主义思想的起源上面三个时期希腊人关注的对象有什么变化?神自然人一、“人是万物的尺度”——智者学派(一)智者学派出现的背景 1.古希腊经济的繁荣 在广大奴隶的劳动基础上,古希腊的文化迅速发展起来

2.民主政治的发展 公元前5世纪中叶以后,伯利克里时期,雅典民主政治发展到顶峰

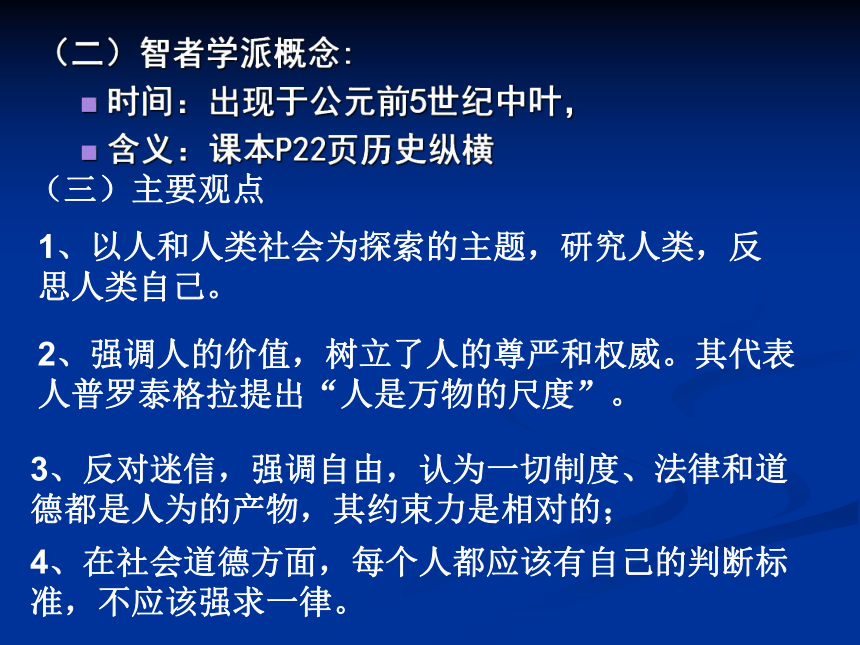

3.人的地位的提高 民主政治制度和每个公民参与政治意识的加强,使人的中心地位日益突出智者学派产生(二)智者学派概念:

时间:出现于公元前5世纪中叶,

含义:课本P22页历史纵横(三)主要观点2、强调人的价值,树立了人的尊严和权威。其代表人普罗泰格拉提出“人是万物的尺度”。1、以人和人类社会为探索的主题,研究人类,反思人类自己。3、反对迷信,强调自由,认为一切制度、法律和道德都是人为的产物,其约束力是相对的;4、在社会道德方面,每个人都应该有自己的判断标准,不应该强求一律。 (五)智者学派的影响:人文主义精神的最初体现。(如怀疑神的存在、认为政治制度是人们协议产生而非神规定、反对奴隶制本身等)

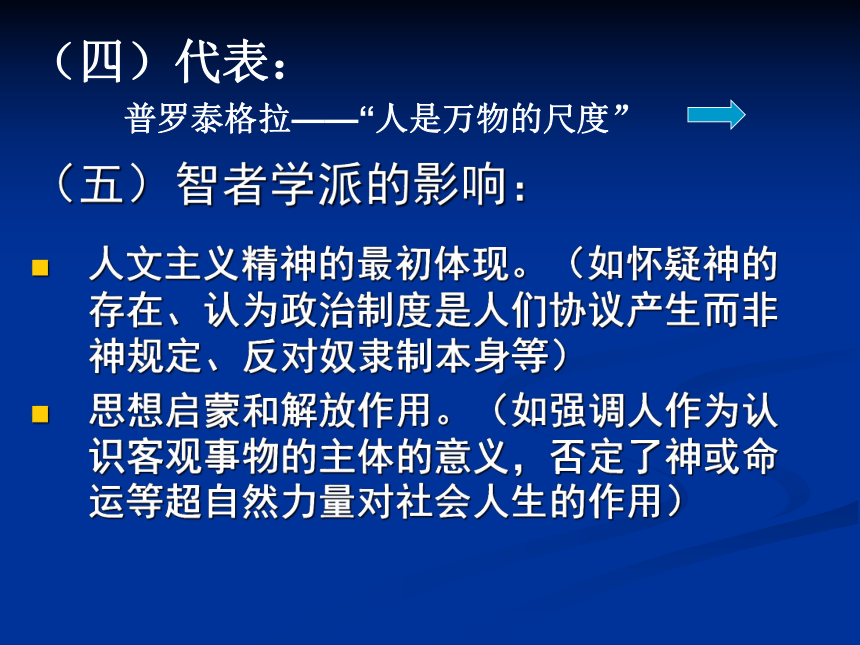

思想启蒙和解放作用。(如强调人作为认识客观事物的主体的意义,否定了神或命运等超自然力量对社会人生的作用)(四)代表:

普罗泰格拉——“人是万物的尺度”1、背景:

(1).智者学派重视人的作用,但忽视道德。

(2).雅典社会世风日下、道德沦丧。 二、“美德即知识”——苏格拉底 2、目的:

希望重建人们的道德价值观,以挽救衰颓中的城邦制度。公元前5世纪苏格拉底

(前469—前399)苏格拉底

(前469—前399)4、影响:

(1)是人类精神觉醒的一个重要表现。

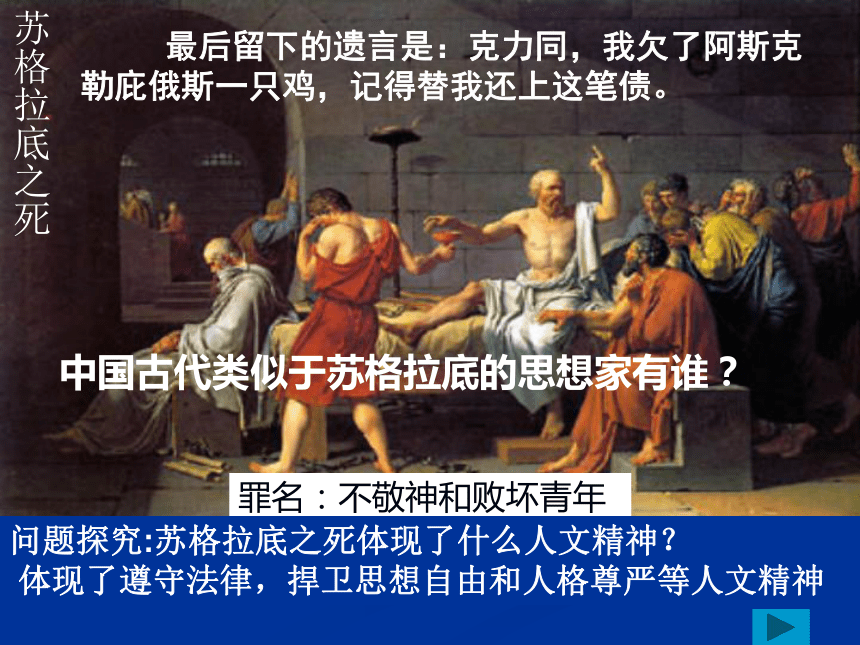

(2)使哲学成为一门研究“人”的学问。3、主要观点①有思想力的人是万物的尺度。②美德即知识。③善是人的内在灵魂,人之所以为恶是出于无知,教育可以使人认识自己内在的美德。 二、“美德即知识”——苏格拉底 “苏格拉底把哲学从天上拉回了人间。”——哲学家西塞罗苏格拉底之死罪名:不敬神和败坏青年 最后留下的遗言是:克力同,我欠了阿斯克勒庇俄斯一只鸡,记得替我还上这笔债。中国古代类似于苏格拉底的思想家有谁?问题探究:苏格拉底之死体现了什么人文精神?

体现了遵守法律,捍卫思想自由和人格尊严等人文精神柏拉图(一)、观点1、关注的焦点也是人类社会2、在《理想国》中提出根据智慧品德划分社会等级,如“贤人”统治国家等。鼓励独立理性思考,为理性主义的发展奠定基础(二)、意义:“知识是精神食粮。”代表作《理想国》三、柏拉图和亚里士多德■ “我爱我师,但我更爱真理”

——亚里士多德1、地位:

古希腊最博学的人;

2、观点:

(1)关注自然界和人类生活,

(2)强调在自然界中,人类是最高级的。

(3)我爱我师,但我更爱真理Aristotle

前384—前322年

二 苏格拉底和柏拉图一 人是万物的尺度三 亚里士多德肯定人的地位和作用发掘人的理性,崇尚真理和道德肯定人的理性的同时,强调用理性认识自然人文精神的起源和发展第5课 西方人文主义思想的起源伯利克里——雅典民主的黄金时期公元前8世纪雅典城邦萌芽公元前6世纪初梭伦改革,雅典民主制度基础奠定公元前6世纪末克利斯提尼改革,雅典民主政治确立公元前5世纪伯利克里执政,雅典民主政治发展到顶峰古代雅典城邦民主政治的形成发展衰落公元前4世纪

城邦制渐衰 “人是万物的尺度,是存在的事物存在的尺度,也是不存在的事物不存在的尺度”;“万物存在与否,全在于人的感觉。每个人都应该有自己的道德标准” ——普罗泰戈拉《论真理》 “至于神,我既不知道他们是否存在,也不知道他们像什么东西。有许多东西是我们认识不了的;问题是晦涩的,人生是短促的。”

——普罗泰戈拉《论神》 普罗泰格拉这句哲学名言在当时有什么积极的意义?局限性是什么?普罗泰格拉 伯利克里是至友,当时最受人尊敬的“智者”。评价“人是万物的尺度”:

(1)积极意义:

1、肯定了人的价值,否定神的意志是衡量一切的尺度,树立了人的尊严和权威

2、体现西方人文主义的本质。

(2)局限性:

过分强调个人主观的感受,否定了制度、法律和道德对人行为的约束力,不利于建立正常的社会秩序和社会公德。 普罗泰格拉是公元前5世纪古希腊的哲学家和诡辩家。

一天,一位叫欧提勒士的青年要拜他为师学习诉讼和辩护。师徒事先签订有合同,规定欧提勒士先付给普罗泰格拉一半学费,剩下一半,等他打赢第一场官司再付。一年满师后,欧提勒士却迟迟不替人打官司。

普罗泰格拉十分生气,向法院提出起诉。他对学生说:“如果你在我们的案子中胜诉,按契约你应向我交付学费;如果你败诉,那么也应按法院的判决付给我学费,总之,你非得付学费不可。”

欧提勒士振振有词地回击说:“如果我胜诉了,那么根据法院判决我当然不用付钱;如果我败诉,根据合同我也不应付钱,总之,我决不会付钱。”

“雅典人啊!我尊敬你们,热爱你们。我要教诲和劝勉我遇到的每一个人……要认识你自己。有思想力的人是万物的尺度。 ……你们不能只追求荣誉和享乐,要知道,知识才是美德。你们不能只注意金钱和地位,而不注意智慧和真理。你们不要老想着人身和财产,而首先要改善你们的心灵。金钱不能买到美德,美德却能产生一切美好的东西。这就是我的教义。”

——苏格拉底的演讲进一步探究:隐士与熊的故事 熊和隐士成了好朋友。熊看到有苍蝇来打扰隐士睡觉,很生气。它抱起一块大石头砸向落在隐士额角上的苍蝇。苍蝇飞跑了,隐士的脑袋也成了两半。这则寓言说明了什么? “殷勤过分的蠢才比任何敌人还要危险。” 没有人自愿做恶,之所以作恶是出于无知;没有知识,甚至无法去道德 ——认识你自己,知识来源于教育——美德即知识(或知德合一)主 观客 观美德即知识 认识你自己 知识来自教育 我知道自己一无所知

——苏格拉底苏格拉底

(前469—前399)教育可以使人认识到灵魂内已有的美德 最优秀的人就是你自己。

每个人身上都有太阳,主要是如何让它发光。

教育是把我们的内心勾引出来的工具和方法。孔子与苏格拉底“希腊的孔子”第一、生活的时间接近,时代状况相似。

第二、都主张美德(道德)和教育。

第三、肯定人的价值,关注人,人与社会,都具有早期人文主义色彩。

第四、强调知识的作用

第五、都是伟大教师,都未曾留下著作,其理论皆散见于学生的著作中。孔子与苏格拉底主张的不同处

目标上,孔子是为了维护周礼,主张“君君、臣臣、父父、子子”,维护推崇君主权威,

苏格拉底为了挽救衰颓中的城邦制度,追求的民主政治,是反对君主制的。 苏格拉底和智者思想有何异同?思考比较不同点:

(1)智者学派注重个人利益,忽视道德,追求功利。

(2)苏格拉底则强调道德哲学,他认为人生的最高目标是追求正义和真理。 相同点:把人类及人类社会作为探究的课题;注重人、人性,体现人文主义精神。认识你自己。

—苏格拉底

美德即知识。

—苏格拉底

上天赐给人以两耳两目,但只有一口,欲使其多见多闻而少言语。

—苏格拉底传世名言: 别人为食而生存,我为生存而食。世界上最快乐的事,就是为真理而奋斗。 二.求知 一个青年问苏格拉底:“怎样才能获得知识?”苏格拉底将这个青年带到海里,海水淹没了年轻人,他奋力挣扎才将头探出水面。苏格拉底差别:“你在水里最大的愿望是什么?” “空气,当然是呼吸新鲜空气!” “对!学习就得使上这股子劲儿。” 三、快乐

一群学生在到处寻找快乐,却遇到许多烦恼、忧愁和痛苦。他们向大哲学家苏格拉底请教:“老师,快乐到底在哪里?”苏格拉底说:“你们还是先帮我造一条船吧!” ???? 这群学生暂时把寻找快乐的事儿放在一边,找来造船的工具,用了好多天,锯倒了一棵又高又大的树,挖空树心,造出一条独木船。独木船下水了,他们把苏格拉底请上船,一边合力划桨,一边齐声唱起歌来。 ???? 苏格拉底问:“孩子们,你们快乐吗?”他们齐声回答:“快乐极了!”苏格拉底说:“快乐就是这样,它往往在你为着一个明确的目的忙得无暇顾及其它的时候突然来访。” 人贵有志 学贵有恒1“精神助产术” 苏格拉底习惯到热闹的雅典市场上去发表演说和与人辩论问题。他同别人谈话、讨论问题时,往往采取一种与众不同的形式。这一天,苏格拉底像平常一样,来到市场上。他一把拉住一个过路人说道:“对不起!我有一个问题弄不明白,向您请教。怎样才是一个有道德的人?”人人都回答说:“忠诚老实,不欺骗别人,才是有道德的。”苏格拉底装作不懂的样子又问:“但为什么和敌人作战时,我军将领却千方百计地去欺骗敌人呢?”“欺骗敌人是符合道德的,但欺骗自己就不道德了。”苏格拉底反驳道:“当我军被敌军包围时,为了鼓舞士气,将领就欺骗士兵说,我们的援军已经到了,大家奋力突围出去。结果突围果然成功了。这种欺骗也不道德吗?”那人说:“那是战争中出于无奈才这样做的,日常生活中这样做是不道德的。”苏格拉底又追问起来:“假如你的儿子生病了,又不肯吃药,作为父亲,你欺骗他说,这不是药,而是一种很好吃的东西,这也不道德吗?”那人只好承认:“这种欺骗也是符合道德的。”苏格拉底并不满足,又问道:“不骗人是道德的,骗人也可以说是道德的。那就是说,道德不能用骗不骗人来说明。究竟用什么来说明它呢?还是请你告诉我吧!”那人想了想,说:“不知道道德就不能做到道德,知道了道德才能做到道德。”苏格拉底这才满意地笑起来,拉着那个人的手说:“您真是一个伟大的哲学家,您告诉了我关于道德的知识,使我弄明白一个长期困惑不解的问题,我衷心地感谢您!”苏格拉底把这种通过不断发问,从辩论中弄清问题的方法称作“精神助产术”。

简单地说:就是关心人,尤其是关心人的精神生活;尊重人的价值,尤其是尊重人作为精神存在的价值。第二单元

西方人文精神的起源及其发展第二单元 西方人文精神的起源及其发展第五课 西方人文主义思想的起源

——萌芽: 古希腊先哲(前5C)

第六课 文艺复兴和宗教改革

——兴起 :文艺复兴(14C-16C)

发展 :宗教改革 (16C)

第七课 启蒙运动(进一步弘扬)

——成熟 :启蒙运动 (17C-18C)学测说明:

了解古代希腊智者学派和苏格拉底对人的价值的阐述,第5课

西方人文主义思想的起源上面三个时期希腊人关注的对象有什么变化?神自然人一、“人是万物的尺度”——智者学派(一)智者学派出现的背景 1.古希腊经济的繁荣 在广大奴隶的劳动基础上,古希腊的文化迅速发展起来

2.民主政治的发展 公元前5世纪中叶以后,伯利克里时期,雅典民主政治发展到顶峰

3.人的地位的提高 民主政治制度和每个公民参与政治意识的加强,使人的中心地位日益突出智者学派产生(二)智者学派概念:

时间:出现于公元前5世纪中叶,

含义:课本P22页历史纵横(三)主要观点2、强调人的价值,树立了人的尊严和权威。其代表人普罗泰格拉提出“人是万物的尺度”。1、以人和人类社会为探索的主题,研究人类,反思人类自己。3、反对迷信,强调自由,认为一切制度、法律和道德都是人为的产物,其约束力是相对的;4、在社会道德方面,每个人都应该有自己的判断标准,不应该强求一律。 (五)智者学派的影响:人文主义精神的最初体现。(如怀疑神的存在、认为政治制度是人们协议产生而非神规定、反对奴隶制本身等)

思想启蒙和解放作用。(如强调人作为认识客观事物的主体的意义,否定了神或命运等超自然力量对社会人生的作用)(四)代表:

普罗泰格拉——“人是万物的尺度”1、背景:

(1).智者学派重视人的作用,但忽视道德。

(2).雅典社会世风日下、道德沦丧。 二、“美德即知识”——苏格拉底 2、目的:

希望重建人们的道德价值观,以挽救衰颓中的城邦制度。公元前5世纪苏格拉底

(前469—前399)苏格拉底

(前469—前399)4、影响:

(1)是人类精神觉醒的一个重要表现。

(2)使哲学成为一门研究“人”的学问。3、主要观点①有思想力的人是万物的尺度。②美德即知识。③善是人的内在灵魂,人之所以为恶是出于无知,教育可以使人认识自己内在的美德。 二、“美德即知识”——苏格拉底 “苏格拉底把哲学从天上拉回了人间。”——哲学家西塞罗苏格拉底之死罪名:不敬神和败坏青年 最后留下的遗言是:克力同,我欠了阿斯克勒庇俄斯一只鸡,记得替我还上这笔债。中国古代类似于苏格拉底的思想家有谁?问题探究:苏格拉底之死体现了什么人文精神?

体现了遵守法律,捍卫思想自由和人格尊严等人文精神柏拉图(一)、观点1、关注的焦点也是人类社会2、在《理想国》中提出根据智慧品德划分社会等级,如“贤人”统治国家等。鼓励独立理性思考,为理性主义的发展奠定基础(二)、意义:“知识是精神食粮。”代表作《理想国》三、柏拉图和亚里士多德■ “我爱我师,但我更爱真理”

——亚里士多德1、地位:

古希腊最博学的人;

2、观点:

(1)关注自然界和人类生活,

(2)强调在自然界中,人类是最高级的。

(3)我爱我师,但我更爱真理Aristotle

前384—前322年

二 苏格拉底和柏拉图一 人是万物的尺度三 亚里士多德肯定人的地位和作用发掘人的理性,崇尚真理和道德肯定人的理性的同时,强调用理性认识自然人文精神的起源和发展第5课 西方人文主义思想的起源伯利克里——雅典民主的黄金时期公元前8世纪雅典城邦萌芽公元前6世纪初梭伦改革,雅典民主制度基础奠定公元前6世纪末克利斯提尼改革,雅典民主政治确立公元前5世纪伯利克里执政,雅典民主政治发展到顶峰古代雅典城邦民主政治的形成发展衰落公元前4世纪

城邦制渐衰 “人是万物的尺度,是存在的事物存在的尺度,也是不存在的事物不存在的尺度”;“万物存在与否,全在于人的感觉。每个人都应该有自己的道德标准” ——普罗泰戈拉《论真理》 “至于神,我既不知道他们是否存在,也不知道他们像什么东西。有许多东西是我们认识不了的;问题是晦涩的,人生是短促的。”

——普罗泰戈拉《论神》 普罗泰格拉这句哲学名言在当时有什么积极的意义?局限性是什么?普罗泰格拉 伯利克里是至友,当时最受人尊敬的“智者”。评价“人是万物的尺度”:

(1)积极意义:

1、肯定了人的价值,否定神的意志是衡量一切的尺度,树立了人的尊严和权威

2、体现西方人文主义的本质。

(2)局限性:

过分强调个人主观的感受,否定了制度、法律和道德对人行为的约束力,不利于建立正常的社会秩序和社会公德。 普罗泰格拉是公元前5世纪古希腊的哲学家和诡辩家。

一天,一位叫欧提勒士的青年要拜他为师学习诉讼和辩护。师徒事先签订有合同,规定欧提勒士先付给普罗泰格拉一半学费,剩下一半,等他打赢第一场官司再付。一年满师后,欧提勒士却迟迟不替人打官司。

普罗泰格拉十分生气,向法院提出起诉。他对学生说:“如果你在我们的案子中胜诉,按契约你应向我交付学费;如果你败诉,那么也应按法院的判决付给我学费,总之,你非得付学费不可。”

欧提勒士振振有词地回击说:“如果我胜诉了,那么根据法院判决我当然不用付钱;如果我败诉,根据合同我也不应付钱,总之,我决不会付钱。”

“雅典人啊!我尊敬你们,热爱你们。我要教诲和劝勉我遇到的每一个人……要认识你自己。有思想力的人是万物的尺度。 ……你们不能只追求荣誉和享乐,要知道,知识才是美德。你们不能只注意金钱和地位,而不注意智慧和真理。你们不要老想着人身和财产,而首先要改善你们的心灵。金钱不能买到美德,美德却能产生一切美好的东西。这就是我的教义。”

——苏格拉底的演讲进一步探究:隐士与熊的故事 熊和隐士成了好朋友。熊看到有苍蝇来打扰隐士睡觉,很生气。它抱起一块大石头砸向落在隐士额角上的苍蝇。苍蝇飞跑了,隐士的脑袋也成了两半。这则寓言说明了什么? “殷勤过分的蠢才比任何敌人还要危险。” 没有人自愿做恶,之所以作恶是出于无知;没有知识,甚至无法去道德 ——认识你自己,知识来源于教育——美德即知识(或知德合一)主 观客 观美德即知识 认识你自己 知识来自教育 我知道自己一无所知

——苏格拉底苏格拉底

(前469—前399)教育可以使人认识到灵魂内已有的美德 最优秀的人就是你自己。

每个人身上都有太阳,主要是如何让它发光。

教育是把我们的内心勾引出来的工具和方法。孔子与苏格拉底“希腊的孔子”第一、生活的时间接近,时代状况相似。

第二、都主张美德(道德)和教育。

第三、肯定人的价值,关注人,人与社会,都具有早期人文主义色彩。

第四、强调知识的作用

第五、都是伟大教师,都未曾留下著作,其理论皆散见于学生的著作中。孔子与苏格拉底主张的不同处

目标上,孔子是为了维护周礼,主张“君君、臣臣、父父、子子”,维护推崇君主权威,

苏格拉底为了挽救衰颓中的城邦制度,追求的民主政治,是反对君主制的。 苏格拉底和智者思想有何异同?思考比较不同点:

(1)智者学派注重个人利益,忽视道德,追求功利。

(2)苏格拉底则强调道德哲学,他认为人生的最高目标是追求正义和真理。 相同点:把人类及人类社会作为探究的课题;注重人、人性,体现人文主义精神。认识你自己。

—苏格拉底

美德即知识。

—苏格拉底

上天赐给人以两耳两目,但只有一口,欲使其多见多闻而少言语。

—苏格拉底传世名言: 别人为食而生存,我为生存而食。世界上最快乐的事,就是为真理而奋斗。 二.求知 一个青年问苏格拉底:“怎样才能获得知识?”苏格拉底将这个青年带到海里,海水淹没了年轻人,他奋力挣扎才将头探出水面。苏格拉底差别:“你在水里最大的愿望是什么?” “空气,当然是呼吸新鲜空气!” “对!学习就得使上这股子劲儿。” 三、快乐

一群学生在到处寻找快乐,却遇到许多烦恼、忧愁和痛苦。他们向大哲学家苏格拉底请教:“老师,快乐到底在哪里?”苏格拉底说:“你们还是先帮我造一条船吧!” ???? 这群学生暂时把寻找快乐的事儿放在一边,找来造船的工具,用了好多天,锯倒了一棵又高又大的树,挖空树心,造出一条独木船。独木船下水了,他们把苏格拉底请上船,一边合力划桨,一边齐声唱起歌来。 ???? 苏格拉底问:“孩子们,你们快乐吗?”他们齐声回答:“快乐极了!”苏格拉底说:“快乐就是这样,它往往在你为着一个明确的目的忙得无暇顾及其它的时候突然来访。” 人贵有志 学贵有恒1“精神助产术” 苏格拉底习惯到热闹的雅典市场上去发表演说和与人辩论问题。他同别人谈话、讨论问题时,往往采取一种与众不同的形式。这一天,苏格拉底像平常一样,来到市场上。他一把拉住一个过路人说道:“对不起!我有一个问题弄不明白,向您请教。怎样才是一个有道德的人?”人人都回答说:“忠诚老实,不欺骗别人,才是有道德的。”苏格拉底装作不懂的样子又问:“但为什么和敌人作战时,我军将领却千方百计地去欺骗敌人呢?”“欺骗敌人是符合道德的,但欺骗自己就不道德了。”苏格拉底反驳道:“当我军被敌军包围时,为了鼓舞士气,将领就欺骗士兵说,我们的援军已经到了,大家奋力突围出去。结果突围果然成功了。这种欺骗也不道德吗?”那人说:“那是战争中出于无奈才这样做的,日常生活中这样做是不道德的。”苏格拉底又追问起来:“假如你的儿子生病了,又不肯吃药,作为父亲,你欺骗他说,这不是药,而是一种很好吃的东西,这也不道德吗?”那人只好承认:“这种欺骗也是符合道德的。”苏格拉底并不满足,又问道:“不骗人是道德的,骗人也可以说是道德的。那就是说,道德不能用骗不骗人来说明。究竟用什么来说明它呢?还是请你告诉我吧!”那人想了想,说:“不知道道德就不能做到道德,知道了道德才能做到道德。”苏格拉底这才满意地笑起来,拉着那个人的手说:“您真是一个伟大的哲学家,您告诉了我关于道德的知识,使我弄明白一个长期困惑不解的问题,我衷心地感谢您!”苏格拉底把这种通过不断发问,从辩论中弄清问题的方法称作“精神助产术”。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术