化学人教版(2019)必修第二册5.2氮及其化合物(共59张ppt)

文档属性

| 名称 | 化学人教版(2019)必修第二册5.2氮及其化合物(共59张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 59.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-07-05 16:59:47 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

第五章 化工生产中重要的非金属元素

第二节氮及其化合物

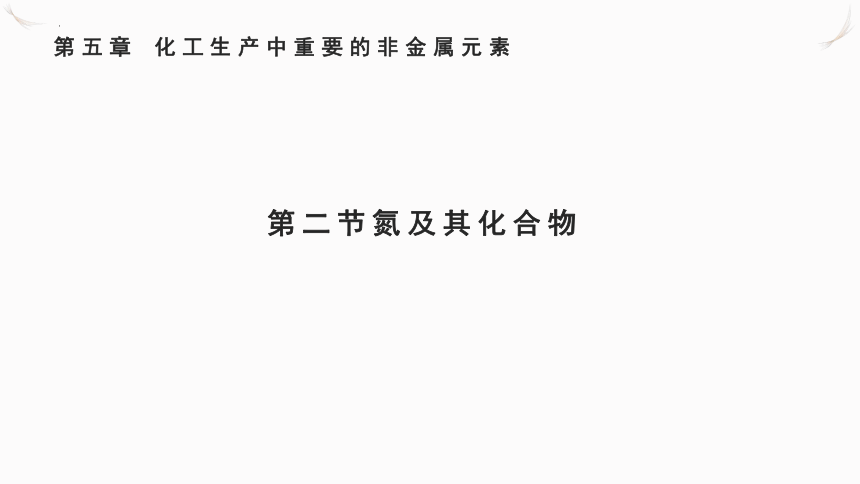

(大气:N2及少量的NH3、NO、NO2)

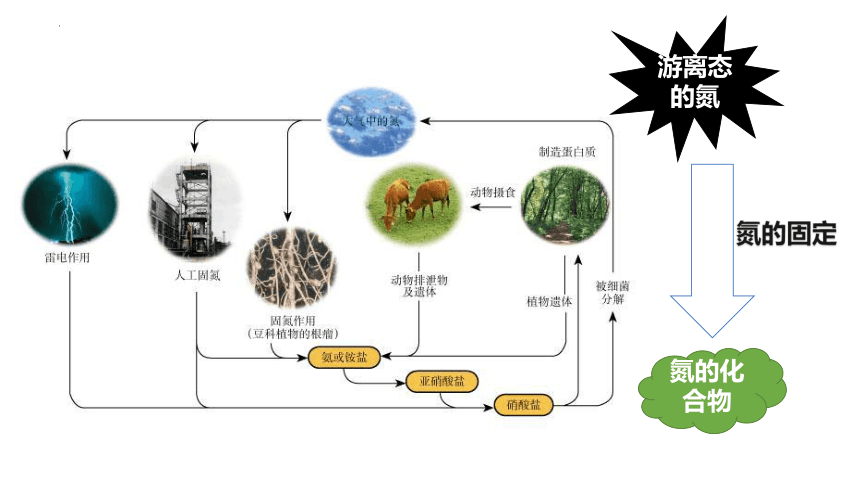

雷电作用

产生NO

NH3

根瘤菌固氮

人工合成NH3

酸雨HNO3

动物遗体或者排泄物

铵盐或者氨

硝酸盐

NO经氧化等转化

亚硝酸盐

植物吸收产生蛋白质

硝酸盐 分解产生氮气

硝化作用

NO、NO2

NO、NO2

①游离态:主要以 的形式存在于空气中。

②化合态:部分存在于动植物体内的 中;部分存在于土壤、海洋里的 中。

氮气分子

蛋白质

硝酸盐和铵盐

氮元素在自然界中的存在形式

N的位置?

N的电子结构

第二周期、第ⅤA族

最外层有5个电子

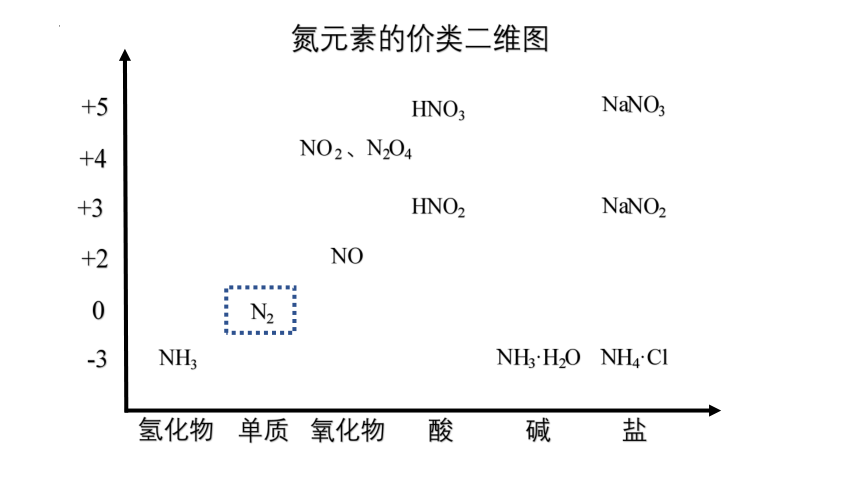

1.氮元素的非金属性比氧元素弱,比碳元素强 ,硝酸的酸性比磷酸强。

2.氮元素的最高价态为+5,最低价态为-3。

结构决定性质

氮元素的“位置-结构-性质”

+7

2

5

-3

0

+2

+4

+5

氢化物

单质

氧化物

酸

碱

盐

NH3

N2

NO 2 、N2O4

NO

HNO3

HNO2

NaNO3

NaNO2

+3

NH3·H2O

NH4·Cl

氮元素的价类二维图

PART1 氮气与氮氧化物

氮的固定

游离态的氮

氮的化合物

N2

含“N”物质

一、氮的固定

概念:将大气中 的氮转化为 的过程

游离态

氮的化合物

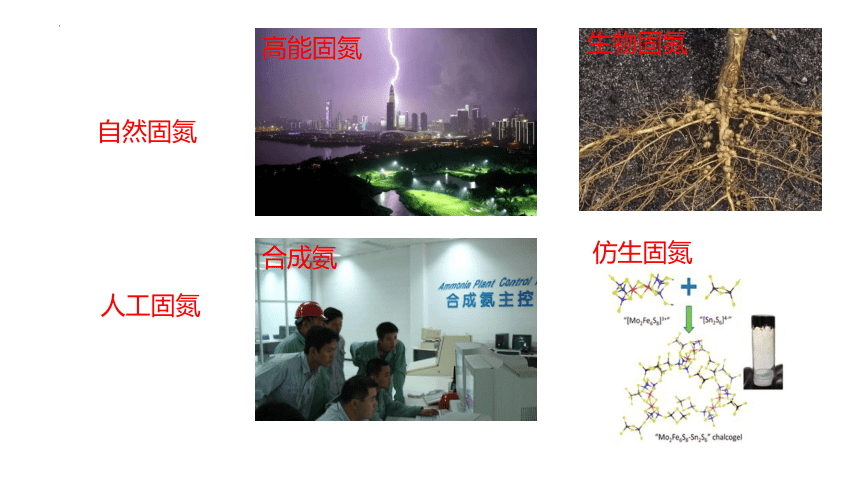

高能固氮

生物固氮

自然固氮

人工固氮

合成氨

仿生固氮

氮的固定

分类

自然固氮

高能固氮(雷雨或者火山喷发)

生物固氮(如豆科植物的根瘤菌固氮)

人工固氮

合成氨(工业上合成氨)

仿生固氮(某些金属有机化合物可起到根瘤菌作用)

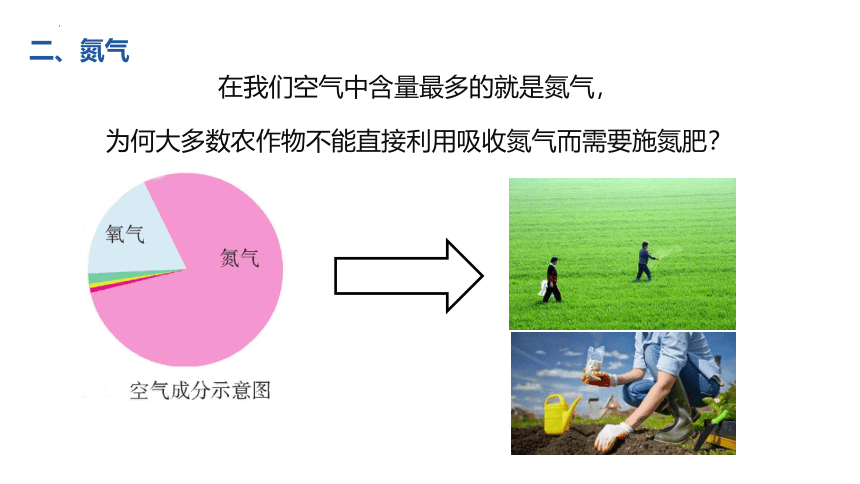

在我们空气中含量最多的就是氮气,

为何大多数农作物不能直接利用吸收氮气而需要施氮肥?

二、氮气

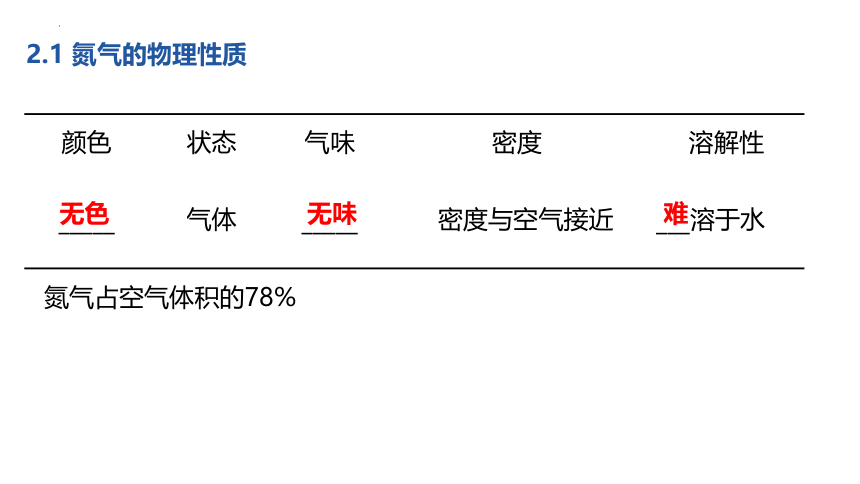

2.1 氮气的物理性质

颜色 状态 气味 密度 溶解性

_____ 气体 _____ 密度与空气接近 ___溶于水

无色

无味

难

氮气占空气体积的78%

N的位置?

N的电子结构

第二周期、第ⅤA族

最外层有5个电子

1.氮元素的非金属性比氧元素弱,比碳元素强 ,硝酸的酸性比磷酸强。

2.氮元素的最高价态为+5,最低价态为-3。

结构决定性质

氮元素的“位置-结构-性质”

+7

2

5

(1)氮分子内两个氮原子间以 结合,断开该化学键

需要 的能量,所以氮气的化学性质很 ,通常情况下 与其他物质发生化学反应。因此无法被大多数生物体直接吸收。

共价三键(N≡N)

较多

稳定

很难

电子式 结构式

氮氮三键

稳定

很难

①金属镁: ,

(Li、Mg、Ca)

②氢气: ,

氧化性

还原性

人工合成氨

2.2 氮气的化学性质

可逆反应

N2+3Mg===Mg3N2

点燃

N2+3H2====2NH3

催化剂

高温高压

N2+O2======2NO

放电

或高温

三、一氧化氮和二氧化氮

实验 装置

实验 操作 在一支50 mL的注射器里充入20 mL NO,观察颜色 , 然后吸入5mL水,用乳胶管和弹簧夹封住管口,振荡注射器

现象 ___________ 结论 无色

无色气体变红棕色

红棕色变为无色

NO难溶于水

无明显现象

三、一氧化氮和二氧化氮

实验 装置

实验 操作 打开弹簧夹,快速吸入10 mL空气后夹上弹簧夹,观察现象,然后再振荡注射器

现象 _________________,

振荡后________________

结论

三、一氧化氮和二氧化氮

实验 装置

实验 操作 打开弹簧夹,快速吸入10 mL空气后夹上弹簧夹,观察现象,然后再振荡注射器

现象 _________________,

振荡后________________

结论

无色气体变红棕色

红棕色变为无色

在一定条件下,

NO和NO2可以相互转化。

物质 颜色 密度 状态 气味 毒性 水溶性

NO 气体 有毒(与血红蛋白结合) ___溶于水

NO2 气体 有毒 溶于水

3.1 一氧化氮和二氧化氮的物理性质

无色

无味

不

红棕色

刺激性

易

与空气相近

大于空气

NO化学性质

2NO+O2===2NO2

(还原性为主)

3NO2+H2O===2HNO3+NO

NO2化学性质

NO2与水反应转化为NO的同时生成HNO3, NO2既作氧化剂又作还原剂。

3.2 一氧化氮与二氧化氮的化学性质

NO和NO2性质比较

氮氧化物 NO NO2

色、味、态 无色无味气体 红棕色、有刺激性气味气体

溶解性 不溶于水 易溶于水且与水反应

氧化物 类别 非酸性氧化物(不成盐氧化物) 非酸性氧化物(不成盐氧化物)

氧化性或 还原性 具有氧化性、还原性,主要表现强还原性 具有氧化性、还原性,主要表现强氧化性,能氧化SO2、KI等物质

毒性 有毒(易结合血红蛋白使人中毒) 有毒(刺激腐蚀呼吸道黏膜)

相互转化 2NO+O2===2NO2; 3NO2+H2O===2HNO3+NO 请依据本节课的内容,解释‘’雷雨丰庄稼‘’的原理,

并用化学方程式解释

雷电发生时,N2和O2化合生成NO,NO迅速被氧化为NO2,

NO2溶于水生成HNO3,HNO3和土壤作用生成硝酸盐,NO3-可被植物吸收

2NO+O2===2NO2

3NO2+H2O===2HNO3+NO

N2+O2======2NO

放电

PART2 氨和铵盐

颜色 气味 状态 密度 水溶性

可利用喷泉实验证明。

【思考1】为什么液氨可以作制冷剂?

氨易液化,液氨汽化时要吸收大量的热,使周围温度急剧降低。

【思考2】怎样证明NH3极易溶于水?

一、氨(NH3)

1.物 理 性 质

无色

刺激性

气味

气体

比空气小

极易溶于水 (1∶700)

打开弹簧夹,挤压胶头滴管,让水进入烧瓶

喷 泉 实 验

【实验5-6】

操作:

烧杯里的酚酞溶液由玻璃管进入烧瓶,形成红色喷泉;

结论:

①氨气极易溶于水

②氨水显碱性

现象:

喷 泉 实 验

【实验5-6】

1.形成原理:

容器内外产生较大的压强差

2.产生压强差原理:

容器内气体极易溶于水(或容器内气体易与溶液反应),使容器内压强迅速降低,在外界大气压的作用下,外部液体快速进入容器,通过尖嘴导管喷出,形成喷泉。

3.实验成败的关键是什么?

a.烧瓶要干燥;b.装置不漏气;c.气体应纯度高收集满。

喷 泉 实 验

【实验5-6】

由于氨气是用向下排空气法收集的,一定含有少量空气。

4.喷泉停止后,为什么烧瓶不能被水完全充满?

5.常见形成喷泉实验的气体与试剂:

气体 HCl NH3 CO2、SO2 NO2 + O2

吸收剂

水或碱溶液

水或酸溶液

碱溶液

水或碱溶液

【思考3】如何引发下图的喷泉实验?

方法一:用热毛巾捂锥形瓶。

方法二:加热锥形瓶内的水至沸腾,增大锥形瓶内气体的压强。

2.化 学 性 质

(1)与水反应

NH3 + H2O

NH3·H2O

NH4+ + OH-

一、氨(NH3)

【思考4】氨水的主要成份有哪些?氨水与液氨有何区别?

氨水 液氨 一水合氨

物质分类

组成成分

主要性质

NH3·H2O、H2O、NH3、

NH4+、OH- 、H+(少量)

NH3分子

NH3·H2O

混合物

(NH3的水溶液)

纯净物

(非电解质)

纯净物

(电解质)

能导电,具有碱的通性

不导电

不具有碱性

不导电,具有碱性

易挥发、不稳定、易分解

棕色试剂瓶,避光密封

一水合氨不稳定

NH3·H2O=NH3↑+H2O

(2)与酸反应

一、氨(NH3)

(2)与酸反应

一、氨(NH3)

原理:

NH3 + HCl = NH4Cl

现象:

原因:

NH3与HCl相遇迅速反应生成固体小颗粒

有大量白烟产生

(2)与酸反应

一、氨(NH3)

【思考5】浓氨水遇浓硫酸、浓硝酸也会产生白烟吗?

解析:浓氨水遇浓硫酸不产生白烟,遇浓硝酸产生白烟。

产生的白烟实际是氨气与挥发性酸的蒸气反应生成的盐。

挥发性酸:HCl、HNO3等;难挥发性酸:H2SO4、H3PO4等。

NH3 + HCl = NH4Cl

NH3 + HNO3 =

(白烟)

NH4NO3

可用于检验氨气的存在

(白烟)

(3)还原性

一、氨(NH3)

①氨的催化氧化

(工业制硝酸的第一步)

4NH3 + 5O2

催化剂

4NO + 6H2O

②与Cl2反应

8NH3 + 3Cl2 = N2 + 6NH4Cl (氨气过量)

2NH3 + 3Cl2 = N2 + 6HCl (氨气少量)

此反应为浓氨水检验氯气管道是否泄漏的原理。

(3)还原性

一、氨(NH3)

【思考6】检验氨气的方法有哪些?

1、湿润的石蕊试纸 => 变蓝;

2、蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近 => 产生白烟。

3.用 途

一、氨(NH3)

1.液氨汽化时要吸收大量的热,使周围温度急剧降低,常用作制冷剂。

2.氨是氮肥工业及制造硝酸、铵盐、纯碱等的重要原料。

3.氨是有机合成工业的常用原料(如制尿素、合成纤维、燃料等)。

概念:由铵根离子(NH4+)与酸根离子组成的化合物。

二、铵盐

铵盐是农业上常用的化肥。

如(NH4)2SO4、NH4HCO3、NH4NO3等。

物理性质:绝大多数铵盐白色或无色晶体,且易溶于水。

化 学 性 质

二、铵盐

(1)不稳定性——受热易分解

△

(NH4)2CO3 == 2NH3↑+ CO2↑+ H2O

2NH4NO3==========2N2↑+O2↑+4H2O

高温或猛烈撞击

二、铵盐

(2)与碱反应

NaOH + NH4NO3 = NaNO3 + H2O + NH3↑

Ca(OH)2 + 2NH4Cl = CaCl2 + 2H2O + 2NH3↑

OH- + NH4+ = H2O + NH3↑

在实验室中,常利用铵盐与强碱反应产生氨这一性质来检验铵根离子的存在和制取氨。

三、NH4+ 的检验

(1)取少许样品于试管中,加入碱后加热,将湿润的红色石蕊试纸靠近管口,若试纸变蓝,则证明样品中含有NH4+ 。

(2)取少许样品于试管中,加入碱后加热,用蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近试管口,若有白烟产生,则证明样品中含有NH4+ 。

铵盐(NH4+)

无色气体(NH3)

试纸变蓝

蘸有浓HCl

的玻璃棒

产生白烟

四、氨的实验室制法

实验探究

四、氨气的实验室制法

(2)装置:

(3)干燥:

(1)原理:

固+固→加热型

2NH4Cl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2H2O + 2NH3↑

用碱性干燥剂 碱石灰(CaO、NaOH)

注意:无水CaCl2不能干燥NH3(形成CaCl2· 8NH3)

四、氨气的实验室制法

(4)收集:

向下排空气法

(导管要伸到试管底部)

a. 用湿润的红色石蕊试纸(变蓝)

b. 用蘸有浓HCl的玻璃棒接近试管口(白烟)

(5)验满:

①防止与空气对流,使收集的氨气不纯;

(6)棉花的作用:

②抑制氨气逸出,避免污染空气。

四、氨气的实验室制法

(7)尾气吸收:

稀硫酸溶液或水 (注意防倒吸)

方法 化学方程式(或原理) 气体发生装置

加热浓 氨水

浓氨水 +固体 NaOH 浓氨水 +固体 CaO 四、氨气的实验室制法

【思考7】实验室中还可以用哪些方法制氨气

NH3·H2O = NH3↑+H2O

NH4Cl分解产生的NH3和HCl遇冷会再次化合为NH4Cl,不能用于制取NH3

加热NH4Cl能制取NH3吗?

NaOH、CaO的作用:

①溶于水或吸水后放热,促使氨水分解;

②增加溶液中的OH-浓度,有利于NH3的放出

PART3 硝酸 酸雨及防治

运输硝酸的铝槽车发生泄露事故,造成大量红棕色烟雾,现场可闻到刺鼻的气味。消防人员运来纯碱进行处理,以便防止其扩散并污染黄河。

思考:为什么可以用纯碱处理泄漏出来的硝酸?

运输浓硝酸的铝槽车泄露

无色、易挥发、有刺激性气味的液体

1.物理性质

纯硝酸是 色、易 、有 气味的液体,比水重(ρ=1.5027g/cm3 ),沸点是83℃,与水以任意比例互溶。常用浓硝酸的质量分数约为69%,98%以上的硝酸叫 。

无

挥发

刺激性

发烟硝酸

一、硝酸

①浓硝酸见光或受热时发生反应

4HNO3(浓) ==== 4NO2↑+O2↑+2H2O

△

或光照

② 贮存

(1) HNO3的不稳定性

一般将浓硝酸保存在棕色试剂瓶中,并避光放置于阴凉处

2.化学性质

(2)酸性:HNO3 = H+ +

(3) HNO3的强氧化性

【实验5-8】

如图5-14所示,在橡胶塞侧面挖一个凹槽,并嵌入下端卷成螺旋状的铜丝。向两支具支试管中分别加入2mL浓硝酸和稀硝酸,用橡胶塞塞住试管口,使铜丝与硝酸接触,观察并比较实验现象。向上拉铜丝,终止反应。

① 与Cu反应

稀硝酸 浓硝酸

实验 现象 反应缓慢,有少量气泡产生,__________,试管口有红棕色气体产生 反应剧烈,有__________产生,__________,液面上有________气体产生

实验 结论 铜与稀硝酸常温下缓慢反应生成_____气体 铜与浓硝酸常温下剧烈反应生成_____气体

溶液变蓝

大量气泡

溶液变绿

红棕色

NO

NO2

① 与Cu反应

Cu+4HNO3(浓) === Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O

3Cu+8HNO3(稀) === 3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O

浓硝酸的还原产物为NO2,稀硝酸的还原产物为NO

硝酸的浓度不同,与金属反应的产物也不同。

② 常温下浓硝酸能使Fe、Al发生钝化

加热时:

Al + 6HNO3(浓) === Al(NO3)3+ 3NO2↑+ 3H2O

△

Fe+6HNO3(浓) === Fe(NO3)3+3NO2↑+3H2O

△

(3) HNO3的强氧化性

C+4HNO3(浓)=== 2H2O+4NO2↑+CO2↑

△

S+6HNO3(浓) === H2SO4+6NO2↑+2H2O

△

③ 与非金属反应

硝酸能与许多还原性化合物反应:

如:SO2、Na2SO3()、KI(I—)、FeCl2 (Fe2+)等。

【小结】浓硫酸、稀硝酸、浓硝酸都是强氧化剂,这种氧化性都不是由H+表现出来的,所以不会产生H2,浓硫酸一般生成 ,浓硝酸一般生成 , 稀硝酸生成 ,像这样的酸称为氧化性酸。

SO2

NO2

NO

能使不溶于硝酸的金属如金、铂等溶解。

浓硝酸和浓盐酸按体积比为1∶3混合得到的混合物。

王水

劳厄和弗兰克,曾获得1914年和1925年的物理学奖,德国纳粹政府要没收他们的诺贝尔奖牌,他们辗转来到丹麦,请求丹麦同行、1922年物理学奖得主玻尔帮忙保存。1940年,纳粹德国占领丹麦,受人之托的玻尔急得团团转。同在实验室工作的一位匈牙利化学家赫维西(1943年化学奖得主)帮他想了个好主意:将奖牌放入“王水” 中,纯金奖牌便溶解了。玻尔于是将溶液瓶放在实验室架子上,来搜查的纳粹士兵果然没有发现这一秘密。战争结束后,溶液瓶里的黄金被还原后送到斯德哥尔摩,按当年的模子重新铸造,于1949年完璧归赵。

王水

3.硝酸的工业制法

N2

NH3

NO

NO2

HNO3

煤、石油和某些金属矿物中含有硫,在燃烧或冶炼时往往会生成二氧化硫。在机动车发动机中,燃料燃烧产生的高温条件会使空气中的氮气与氧气反应,生成氮氧化物。它们会引起呼吸道疾病,危害人体健康,严重时会使人死亡。

二、酸雨及防治

酸雨:主要指 pH小于5.6 的雨水,其主要是含有硫酸和硝酸。

S

SO2

SO3

H2SO4

硫酸型酸雨:

硝酸型酸雨:

NO2

HNO3

成因:主要是大气中的SO2与NOx溶于水形成的。

1.酸雨的形成

(1)对人体的直接危害首先是它的刺激性,其次是它会形成硫酸雾和硫酸盐雾,其毒性比SO2大,能浸入人的肺部,引起肺水肿等疾病而使人致死。

(2)引起河流、湖泊的水体酸化,严重影响水生动物生长。

(3)破坏土壤、植被、森林。

(4)腐蚀金属、油漆、皮革、纺织品及建筑材料等。

2.酸雨的危害

(1)调整能源结构,开发新能源

(2)对煤进行处理

(3)种植能够吸收SO2的有关树木

(4)加强工厂废气的回收处理

(5)改进汽车尾气的处理技术,控制尾气排放

3.酸雨的防治

第五章 化工生产中重要的非金属元素

第二节氮及其化合物

(大气:N2及少量的NH3、NO、NO2)

雷电作用

产生NO

NH3

根瘤菌固氮

人工合成NH3

酸雨HNO3

动物遗体或者排泄物

铵盐或者氨

硝酸盐

NO经氧化等转化

亚硝酸盐

植物吸收产生蛋白质

硝酸盐 分解产生氮气

硝化作用

NO、NO2

NO、NO2

①游离态:主要以 的形式存在于空气中。

②化合态:部分存在于动植物体内的 中;部分存在于土壤、海洋里的 中。

氮气分子

蛋白质

硝酸盐和铵盐

氮元素在自然界中的存在形式

N的位置?

N的电子结构

第二周期、第ⅤA族

最外层有5个电子

1.氮元素的非金属性比氧元素弱,比碳元素强 ,硝酸的酸性比磷酸强。

2.氮元素的最高价态为+5,最低价态为-3。

结构决定性质

氮元素的“位置-结构-性质”

+7

2

5

-3

0

+2

+4

+5

氢化物

单质

氧化物

酸

碱

盐

NH3

N2

NO 2 、N2O4

NO

HNO3

HNO2

NaNO3

NaNO2

+3

NH3·H2O

NH4·Cl

氮元素的价类二维图

PART1 氮气与氮氧化物

氮的固定

游离态的氮

氮的化合物

N2

含“N”物质

一、氮的固定

概念:将大气中 的氮转化为 的过程

游离态

氮的化合物

高能固氮

生物固氮

自然固氮

人工固氮

合成氨

仿生固氮

氮的固定

分类

自然固氮

高能固氮(雷雨或者火山喷发)

生物固氮(如豆科植物的根瘤菌固氮)

人工固氮

合成氨(工业上合成氨)

仿生固氮(某些金属有机化合物可起到根瘤菌作用)

在我们空气中含量最多的就是氮气,

为何大多数农作物不能直接利用吸收氮气而需要施氮肥?

二、氮气

2.1 氮气的物理性质

颜色 状态 气味 密度 溶解性

_____ 气体 _____ 密度与空气接近 ___溶于水

无色

无味

难

氮气占空气体积的78%

N的位置?

N的电子结构

第二周期、第ⅤA族

最外层有5个电子

1.氮元素的非金属性比氧元素弱,比碳元素强 ,硝酸的酸性比磷酸强。

2.氮元素的最高价态为+5,最低价态为-3。

结构决定性质

氮元素的“位置-结构-性质”

+7

2

5

(1)氮分子内两个氮原子间以 结合,断开该化学键

需要 的能量,所以氮气的化学性质很 ,通常情况下 与其他物质发生化学反应。因此无法被大多数生物体直接吸收。

共价三键(N≡N)

较多

稳定

很难

电子式 结构式

氮氮三键

稳定

很难

①金属镁: ,

(Li、Mg、Ca)

②氢气: ,

氧化性

还原性

人工合成氨

2.2 氮气的化学性质

可逆反应

N2+3Mg===Mg3N2

点燃

N2+3H2====2NH3

催化剂

高温高压

N2+O2======2NO

放电

或高温

三、一氧化氮和二氧化氮

实验 装置

实验 操作 在一支50 mL的注射器里充入20 mL NO,观察颜色 , 然后吸入5mL水,用乳胶管和弹簧夹封住管口,振荡注射器

现象 ___________ 结论 无色

无色气体变红棕色

红棕色变为无色

NO难溶于水

无明显现象

三、一氧化氮和二氧化氮

实验 装置

实验 操作 打开弹簧夹,快速吸入10 mL空气后夹上弹簧夹,观察现象,然后再振荡注射器

现象 _________________,

振荡后________________

结论

三、一氧化氮和二氧化氮

实验 装置

实验 操作 打开弹簧夹,快速吸入10 mL空气后夹上弹簧夹,观察现象,然后再振荡注射器

现象 _________________,

振荡后________________

结论

无色气体变红棕色

红棕色变为无色

在一定条件下,

NO和NO2可以相互转化。

物质 颜色 密度 状态 气味 毒性 水溶性

NO 气体 有毒(与血红蛋白结合) ___溶于水

NO2 气体 有毒 溶于水

3.1 一氧化氮和二氧化氮的物理性质

无色

无味

不

红棕色

刺激性

易

与空气相近

大于空气

NO化学性质

2NO+O2===2NO2

(还原性为主)

3NO2+H2O===2HNO3+NO

NO2化学性质

NO2与水反应转化为NO的同时生成HNO3, NO2既作氧化剂又作还原剂。

3.2 一氧化氮与二氧化氮的化学性质

NO和NO2性质比较

氮氧化物 NO NO2

色、味、态 无色无味气体 红棕色、有刺激性气味气体

溶解性 不溶于水 易溶于水且与水反应

氧化物 类别 非酸性氧化物(不成盐氧化物) 非酸性氧化物(不成盐氧化物)

氧化性或 还原性 具有氧化性、还原性,主要表现强还原性 具有氧化性、还原性,主要表现强氧化性,能氧化SO2、KI等物质

毒性 有毒(易结合血红蛋白使人中毒) 有毒(刺激腐蚀呼吸道黏膜)

相互转化 2NO+O2===2NO2; 3NO2+H2O===2HNO3+NO 请依据本节课的内容,解释‘’雷雨丰庄稼‘’的原理,

并用化学方程式解释

雷电发生时,N2和O2化合生成NO,NO迅速被氧化为NO2,

NO2溶于水生成HNO3,HNO3和土壤作用生成硝酸盐,NO3-可被植物吸收

2NO+O2===2NO2

3NO2+H2O===2HNO3+NO

N2+O2======2NO

放电

PART2 氨和铵盐

颜色 气味 状态 密度 水溶性

可利用喷泉实验证明。

【思考1】为什么液氨可以作制冷剂?

氨易液化,液氨汽化时要吸收大量的热,使周围温度急剧降低。

【思考2】怎样证明NH3极易溶于水?

一、氨(NH3)

1.物 理 性 质

无色

刺激性

气味

气体

比空气小

极易溶于水 (1∶700)

打开弹簧夹,挤压胶头滴管,让水进入烧瓶

喷 泉 实 验

【实验5-6】

操作:

烧杯里的酚酞溶液由玻璃管进入烧瓶,形成红色喷泉;

结论:

①氨气极易溶于水

②氨水显碱性

现象:

喷 泉 实 验

【实验5-6】

1.形成原理:

容器内外产生较大的压强差

2.产生压强差原理:

容器内气体极易溶于水(或容器内气体易与溶液反应),使容器内压强迅速降低,在外界大气压的作用下,外部液体快速进入容器,通过尖嘴导管喷出,形成喷泉。

3.实验成败的关键是什么?

a.烧瓶要干燥;b.装置不漏气;c.气体应纯度高收集满。

喷 泉 实 验

【实验5-6】

由于氨气是用向下排空气法收集的,一定含有少量空气。

4.喷泉停止后,为什么烧瓶不能被水完全充满?

5.常见形成喷泉实验的气体与试剂:

气体 HCl NH3 CO2、SO2 NO2 + O2

吸收剂

水或碱溶液

水或酸溶液

碱溶液

水或碱溶液

【思考3】如何引发下图的喷泉实验?

方法一:用热毛巾捂锥形瓶。

方法二:加热锥形瓶内的水至沸腾,增大锥形瓶内气体的压强。

2.化 学 性 质

(1)与水反应

NH3 + H2O

NH3·H2O

NH4+ + OH-

一、氨(NH3)

【思考4】氨水的主要成份有哪些?氨水与液氨有何区别?

氨水 液氨 一水合氨

物质分类

组成成分

主要性质

NH3·H2O、H2O、NH3、

NH4+、OH- 、H+(少量)

NH3分子

NH3·H2O

混合物

(NH3的水溶液)

纯净物

(非电解质)

纯净物

(电解质)

能导电,具有碱的通性

不导电

不具有碱性

不导电,具有碱性

易挥发、不稳定、易分解

棕色试剂瓶,避光密封

一水合氨不稳定

NH3·H2O=NH3↑+H2O

(2)与酸反应

一、氨(NH3)

(2)与酸反应

一、氨(NH3)

原理:

NH3 + HCl = NH4Cl

现象:

原因:

NH3与HCl相遇迅速反应生成固体小颗粒

有大量白烟产生

(2)与酸反应

一、氨(NH3)

【思考5】浓氨水遇浓硫酸、浓硝酸也会产生白烟吗?

解析:浓氨水遇浓硫酸不产生白烟,遇浓硝酸产生白烟。

产生的白烟实际是氨气与挥发性酸的蒸气反应生成的盐。

挥发性酸:HCl、HNO3等;难挥发性酸:H2SO4、H3PO4等。

NH3 + HCl = NH4Cl

NH3 + HNO3 =

(白烟)

NH4NO3

可用于检验氨气的存在

(白烟)

(3)还原性

一、氨(NH3)

①氨的催化氧化

(工业制硝酸的第一步)

4NH3 + 5O2

催化剂

4NO + 6H2O

②与Cl2反应

8NH3 + 3Cl2 = N2 + 6NH4Cl (氨气过量)

2NH3 + 3Cl2 = N2 + 6HCl (氨气少量)

此反应为浓氨水检验氯气管道是否泄漏的原理。

(3)还原性

一、氨(NH3)

【思考6】检验氨气的方法有哪些?

1、湿润的石蕊试纸 => 变蓝;

2、蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近 => 产生白烟。

3.用 途

一、氨(NH3)

1.液氨汽化时要吸收大量的热,使周围温度急剧降低,常用作制冷剂。

2.氨是氮肥工业及制造硝酸、铵盐、纯碱等的重要原料。

3.氨是有机合成工业的常用原料(如制尿素、合成纤维、燃料等)。

概念:由铵根离子(NH4+)与酸根离子组成的化合物。

二、铵盐

铵盐是农业上常用的化肥。

如(NH4)2SO4、NH4HCO3、NH4NO3等。

物理性质:绝大多数铵盐白色或无色晶体,且易溶于水。

化 学 性 质

二、铵盐

(1)不稳定性——受热易分解

△

(NH4)2CO3 == 2NH3↑+ CO2↑+ H2O

2NH4NO3==========2N2↑+O2↑+4H2O

高温或猛烈撞击

二、铵盐

(2)与碱反应

NaOH + NH4NO3 = NaNO3 + H2O + NH3↑

Ca(OH)2 + 2NH4Cl = CaCl2 + 2H2O + 2NH3↑

OH- + NH4+ = H2O + NH3↑

在实验室中,常利用铵盐与强碱反应产生氨这一性质来检验铵根离子的存在和制取氨。

三、NH4+ 的检验

(1)取少许样品于试管中,加入碱后加热,将湿润的红色石蕊试纸靠近管口,若试纸变蓝,则证明样品中含有NH4+ 。

(2)取少许样品于试管中,加入碱后加热,用蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近试管口,若有白烟产生,则证明样品中含有NH4+ 。

铵盐(NH4+)

无色气体(NH3)

试纸变蓝

蘸有浓HCl

的玻璃棒

产生白烟

四、氨的实验室制法

实验探究

四、氨气的实验室制法

(2)装置:

(3)干燥:

(1)原理:

固+固→加热型

2NH4Cl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2H2O + 2NH3↑

用碱性干燥剂 碱石灰(CaO、NaOH)

注意:无水CaCl2不能干燥NH3(形成CaCl2· 8NH3)

四、氨气的实验室制法

(4)收集:

向下排空气法

(导管要伸到试管底部)

a. 用湿润的红色石蕊试纸(变蓝)

b. 用蘸有浓HCl的玻璃棒接近试管口(白烟)

(5)验满:

①防止与空气对流,使收集的氨气不纯;

(6)棉花的作用:

②抑制氨气逸出,避免污染空气。

四、氨气的实验室制法

(7)尾气吸收:

稀硫酸溶液或水 (注意防倒吸)

方法 化学方程式(或原理) 气体发生装置

加热浓 氨水

浓氨水 +固体 NaOH 浓氨水 +固体 CaO 四、氨气的实验室制法

【思考7】实验室中还可以用哪些方法制氨气

NH3·H2O = NH3↑+H2O

NH4Cl分解产生的NH3和HCl遇冷会再次化合为NH4Cl,不能用于制取NH3

加热NH4Cl能制取NH3吗?

NaOH、CaO的作用:

①溶于水或吸水后放热,促使氨水分解;

②增加溶液中的OH-浓度,有利于NH3的放出

PART3 硝酸 酸雨及防治

运输硝酸的铝槽车发生泄露事故,造成大量红棕色烟雾,现场可闻到刺鼻的气味。消防人员运来纯碱进行处理,以便防止其扩散并污染黄河。

思考:为什么可以用纯碱处理泄漏出来的硝酸?

运输浓硝酸的铝槽车泄露

无色、易挥发、有刺激性气味的液体

1.物理性质

纯硝酸是 色、易 、有 气味的液体,比水重(ρ=1.5027g/cm3 ),沸点是83℃,与水以任意比例互溶。常用浓硝酸的质量分数约为69%,98%以上的硝酸叫 。

无

挥发

刺激性

发烟硝酸

一、硝酸

①浓硝酸见光或受热时发生反应

4HNO3(浓) ==== 4NO2↑+O2↑+2H2O

△

或光照

② 贮存

(1) HNO3的不稳定性

一般将浓硝酸保存在棕色试剂瓶中,并避光放置于阴凉处

2.化学性质

(2)酸性:HNO3 = H+ +

(3) HNO3的强氧化性

【实验5-8】

如图5-14所示,在橡胶塞侧面挖一个凹槽,并嵌入下端卷成螺旋状的铜丝。向两支具支试管中分别加入2mL浓硝酸和稀硝酸,用橡胶塞塞住试管口,使铜丝与硝酸接触,观察并比较实验现象。向上拉铜丝,终止反应。

① 与Cu反应

稀硝酸 浓硝酸

实验 现象 反应缓慢,有少量气泡产生,__________,试管口有红棕色气体产生 反应剧烈,有__________产生,__________,液面上有________气体产生

实验 结论 铜与稀硝酸常温下缓慢反应生成_____气体 铜与浓硝酸常温下剧烈反应生成_____气体

溶液变蓝

大量气泡

溶液变绿

红棕色

NO

NO2

① 与Cu反应

Cu+4HNO3(浓) === Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O

3Cu+8HNO3(稀) === 3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O

浓硝酸的还原产物为NO2,稀硝酸的还原产物为NO

硝酸的浓度不同,与金属反应的产物也不同。

② 常温下浓硝酸能使Fe、Al发生钝化

加热时:

Al + 6HNO3(浓) === Al(NO3)3+ 3NO2↑+ 3H2O

△

Fe+6HNO3(浓) === Fe(NO3)3+3NO2↑+3H2O

△

(3) HNO3的强氧化性

C+4HNO3(浓)=== 2H2O+4NO2↑+CO2↑

△

S+6HNO3(浓) === H2SO4+6NO2↑+2H2O

△

③ 与非金属反应

硝酸能与许多还原性化合物反应:

如:SO2、Na2SO3()、KI(I—)、FeCl2 (Fe2+)等。

【小结】浓硫酸、稀硝酸、浓硝酸都是强氧化剂,这种氧化性都不是由H+表现出来的,所以不会产生H2,浓硫酸一般生成 ,浓硝酸一般生成 , 稀硝酸生成 ,像这样的酸称为氧化性酸。

SO2

NO2

NO

能使不溶于硝酸的金属如金、铂等溶解。

浓硝酸和浓盐酸按体积比为1∶3混合得到的混合物。

王水

劳厄和弗兰克,曾获得1914年和1925年的物理学奖,德国纳粹政府要没收他们的诺贝尔奖牌,他们辗转来到丹麦,请求丹麦同行、1922年物理学奖得主玻尔帮忙保存。1940年,纳粹德国占领丹麦,受人之托的玻尔急得团团转。同在实验室工作的一位匈牙利化学家赫维西(1943年化学奖得主)帮他想了个好主意:将奖牌放入“王水” 中,纯金奖牌便溶解了。玻尔于是将溶液瓶放在实验室架子上,来搜查的纳粹士兵果然没有发现这一秘密。战争结束后,溶液瓶里的黄金被还原后送到斯德哥尔摩,按当年的模子重新铸造,于1949年完璧归赵。

王水

3.硝酸的工业制法

N2

NH3

NO

NO2

HNO3

煤、石油和某些金属矿物中含有硫,在燃烧或冶炼时往往会生成二氧化硫。在机动车发动机中,燃料燃烧产生的高温条件会使空气中的氮气与氧气反应,生成氮氧化物。它们会引起呼吸道疾病,危害人体健康,严重时会使人死亡。

二、酸雨及防治

酸雨:主要指 pH小于5.6 的雨水,其主要是含有硫酸和硝酸。

S

SO2

SO3

H2SO4

硫酸型酸雨:

硝酸型酸雨:

NO2

HNO3

成因:主要是大气中的SO2与NOx溶于水形成的。

1.酸雨的形成

(1)对人体的直接危害首先是它的刺激性,其次是它会形成硫酸雾和硫酸盐雾,其毒性比SO2大,能浸入人的肺部,引起肺水肿等疾病而使人致死。

(2)引起河流、湖泊的水体酸化,严重影响水生动物生长。

(3)破坏土壤、植被、森林。

(4)腐蚀金属、油漆、皮革、纺织品及建筑材料等。

2.酸雨的危害

(1)调整能源结构,开发新能源

(2)对煤进行处理

(3)种植能够吸收SO2的有关树木

(4)加强工厂废气的回收处理

(5)改进汽车尾气的处理技术,控制尾气排放

3.酸雨的防治

同课章节目录

- 第五章 化工生产中的重要非金属元素

- 第一节 硫及其化合物

- 第二节 氮及其化合物

- 第三节 无机非金属材料

- 实验活动4 用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子

- 实验活动5 不同价态含硫物质的转化

- 第六章 化学反应与能量

- 第一节 化学反应与能量变化

- 第二节 化学反应的速率与限度

- 实验活动6 化学能转化成电能

- 实验活动7 化学反应速率的影响因素

- 第七章 有机化合物

- 第一节 认识有机化合物

- 第二节 乙烯与有机高分子材料

- 第三节 乙醇与乙酸

- 第四节 基本营养物质

- 实验活动8 搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点

- 实验活动9 乙醇、乙酸的主要性质

- 第八章 化学与可持续发展

- 第一节 自然资源的开发利用

- 第二节 化学品的合理使用

- 第三节 环境保护与绿色化学