9.《说“木叶”》课件(共28张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 9.《说“木叶”》课件(共28张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-05 08:45:27 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

思考:为什么作者用“落木”“落红”,而不用“树 叶”“落花”?

PART 01

说“木叶”

说 “木 叶”

点名了文体:论述类。

论文——文化随笔、文艺短评

关于“木叶”的评说

论题“对象”——诗歌的意象之一。

板块一:标题解读

林庚(1910- 2006),字静希。 我国现当代著名学者、诗人、文史学家。1933年毕业于清华大学中文系。1933年出版了第一本自由体诗集《夜》。

林庚先生历任厦门大学、燕京大学、北京大学中文系教授,出版过《春野与窗》《问路集》等6部新诗集及古典文学专著《诗人李白》《中国文学史》等。

林庚父亲为清华大学哲学系教授林宰平,金岳霖、张中行、吴小如均为其弟子。

关于作者

初读课文,试用简洁的语言概括行文思路

方法提示:

1.用1、2、3……标注段序

2.用“——”或“﹏﹏”画出关键句:中心句(起始句)、结论句、过渡句、转折句等;

3.切分层次,关系紧密的段落要合并;

4.用简洁的语言概括段意——摘取、合取、自撰。

板块二:整体感知

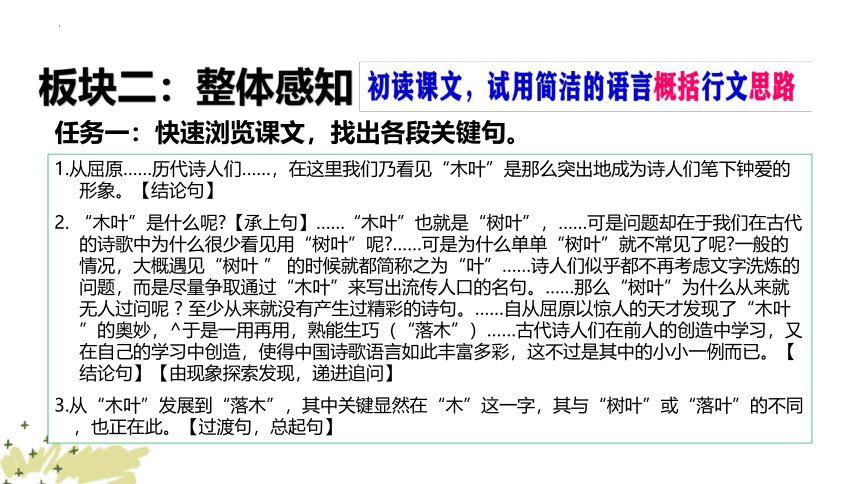

1.从屈原……历代诗人们……,在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。【结论句】

2. “木叶”是什么呢 【承上句】……“木叶”也就是“树叶”,……可是问题却在于我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢 ……可是为什么单单“树叶”就不常见了呢 一般的情况,大概遇见“树叶 ” 的时候就都简称之为“叶”……诗人们似乎都不再考虑文字洗炼的问题,而是尽量争取通过“木叶”来写出流传人口的名句。……那么“树叶”为什么从来就无人过问呢 至少从来就没有产生过精彩的诗句。……自从屈原以惊人的天才发现了“木叶”的奥妙,^于是一用再用,熟能生巧(“落木”)……古代诗人们在前人的创造中学习,又在自己的学习中创造,使得中国诗歌语言如此丰富多彩,这不过是其中的小小一例而已。【结论句】【由现象探索发现,递进追问】

3.从“木叶”发展到“落木”,其中关键显然在“木”这一字,其与“树叶”或“落叶”的不同,也正在此。【过渡句,总起句】

板块二:整体感知

任务一:快速浏览课文,找出各段关键句。

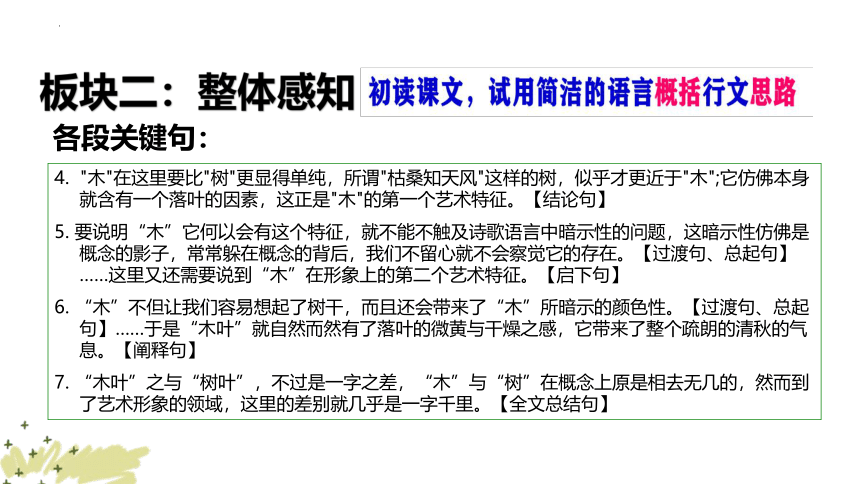

4. "木"在这里要比"树"更显得单纯,所谓"枯桑知天风"这样的树,似乎才更近于"木";它仿佛本身就含有一个落叶的因素,这正是"木"的第一个艺术特征。【结论句】

5. 要说明“木”它何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题,这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。【过渡句、总起句】……这里又还需要说到“木”在形象上的第二个艺术特征。【启下句】

6. “木”不但让我们容易想起了树干,而且还会带来了“木”所暗示的颜色性。【过渡句、总起句】……于是“木叶”就自然而然有了落叶的微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗的清秋的气息。【阐释句】

7. “木叶”之与“树叶”,不过是一字之差,“木”与“树”在概念上原是相去无几的,然而到了艺术形象的领域,这里的差别就几乎是一字千里。【全文总结句】

板块二:整体感知

各段关键句:

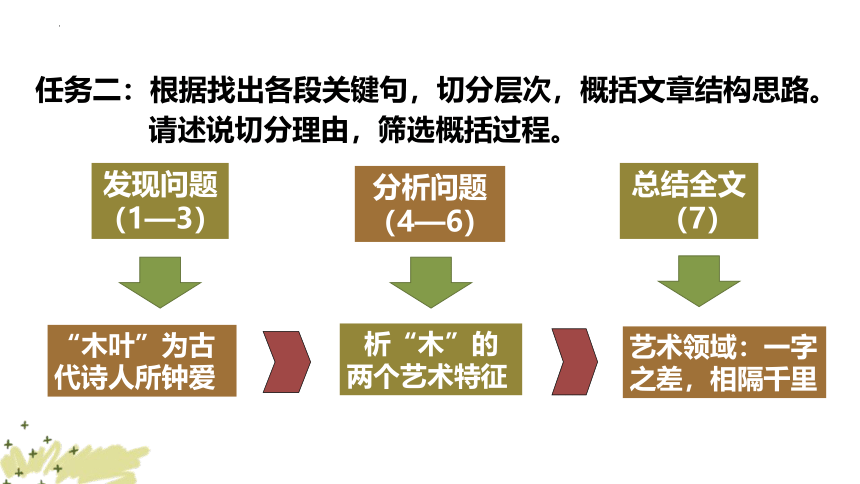

发现问题

(1—3)

分析问题

(4—6)

析“木”的

两个艺术特征

总结全文

(7)

艺术领域:一字之差,相隔千里

“木叶”为古代诗人所钟爱

任务二:根据找出各段关键句,切分层次,概括文章结构思路。

请述说切分理由,筛选概括过程。

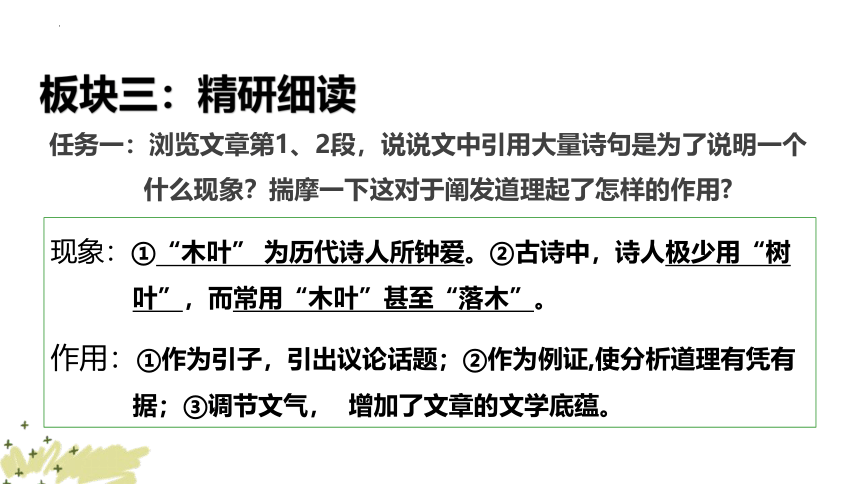

现象:①“木叶” 为历代诗人所钟爱。②古诗中,诗人极少用“树叶”,而常用“木叶”甚至“落木”。

作用:①作为引子,引出议论话题;②作为例证,使分析道理有凭有据;③调节文气, 增加了文章的文学底蕴。

板块三:精研细读

任务一:浏览文章第1、2段,说说文中引用大量诗句是为了说明一个什么现象?揣摩一下这对于阐发道理起了怎样的作用

任务二:课文说诗歌语言的暗示性仿佛是概念的影子,成为语言形象的潜在力量,这些潜在力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩、一言难尽的言说。

木叶

概念

相去无几

形象

一字千里

树叶

任务二:课文说诗歌语言的暗示性仿佛是概念的影子,成为语言形象的潜在力量,这些潜在力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩、一言难尽的言说。快速浏览课文4-6段,思考文中说到的 “树叶”与“木叶”“木叶”与“落木”有怎样不同的意味?完成下面的表格。

微黄

干燥、不湿润

疏朗的清秋

绿色

繁密、饱含水分

春夏之交

离人的叹息 游子的漂泊

意象 颜色 触觉 季节 联想(暗示性)

树叶 褐绿色 密密层层、浓荫 繁密充实

木叶

落叶 (生命的蓬勃旺盛)

落木 比木叶更显得空阔,连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了

《说“木叶”》中所说的“暗示性”在古代诗歌中其实并不罕见,“柳”“梅”“月”“鸿雁”等形象都具有比较强的暗示性,带有某些特定的意蕴。品读下列诗句,探究古代诗词中的“柳”经常出现在什么样的场景中,能引起哪些联想,具有怎样的暗示性,是否固定?

1.闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

(王昌龄《闺怨》)

2.灞岸晴来送别频,相偎相倚不胜春。自家飞絮犹无定,争解垂丝绊路人。(罗隐《柳》)

3.扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。(郑谷《淮上与友人别》)

4.渡头杨柳青青,枝枝叶叶离情。(晏几道《清平乐》)

5.柳阴直,烟里丝丝弄碧。隋堤上、曾见几番,拂水飘绵送行色。登临望故国,谁识、京华倦客 (周邦彦《兰陵王》)

对时光流逝、年华易老的感慨和伤痛。

离别之情。

盛衰无常的感慨和伤痛。

无法把控自己命运的感慨。

伤离意绪,依依惜别的深情

链接教材 P67《单元学习任务三》 学以致用

(见《说“木叶”》导学案 “补充知识”)

链接:中国古代诗词常见“意象”积累

选择题:下列对第1-4段论证的相关分析,不正确的一项是 ( )

A.文章由屈原的诗句引出话题,阐述了“木叶”是诗人们笔下钟爱的形象的观点,激发了读者浓厚的兴趣,照应了题目。

B.文章列举含“木叶”的实例,让读者从具体可感的诗句中认识到这一意象的普遍性。

C.文章在“木叶”和“树叶”的对比中把论证推向深处,阐明了诗歌中“木”的第一个特征。

D.作者在阐述“木叶”的第一个艺术特征时写道,“它仿佛本身就含有一个落叶的因素”,“仿佛”一词表明作者对这一结论的得出并没有很有力的证据。

【解析】“表明作者对这一结论的得出并没有很有力的证据”错,“木”字仿佛本身就含有一个落叶的因素,这是由于诗歌语言的暗示性决定的。“仿佛”一词体现了语言表达的严密性、准确性。

D

任务三:析论证之效

角度一:分析文本整体论证方式的特点

分析文本是立论,是驳论,还是立论与驳论相结合(“先破后立”的情况多见),并简明概述文本是怎样立论、怎样驳论或怎样立论与驳论相结合的。

角度二:分析论证结构的特点

分析文本论证结构的特点,首先概述文本采用了怎样的论证结构,然后具体说明文本是如何安排这种结构的。

链接:分析文本论证的特点“六角度”

角度三:分析论点提出的特点

1.根据论点的位置分析论点特点。首先明确指出论点所处位置,其次概括不同位置提出论点的作用。

2.根据立论的视角分析论点特点。分析论点的特点,要关注论点提出的角度,看论点是否和一般的观点不同,如论点独有特点,则可看作是论点新颖或观点独到。

角度四:分析论据的特点

一要看论据是否典型、是否新颖。论据能有力地论证论点,可概括为“论据典型,说服力强”;论据非常见常用,且有典型性,可概括为“论据新颖”。二要看论据的类型,事实论据和理论论据要分清。

角度五:分析论证方法使用的特点

根据文本内容,简明指出文本使用了哪些论证方法(单一运用论证方法或综合运用多种论证方法),论证了怎样的论点,达到了怎样的论证效果。

角度六:分析论述语言的特点

论述类文本的语言一般有准确严密,概括简洁,鲜明生动等方面的特点,可根据文本论述语言的风格特点简要概括并举例说明。

上面的“六角度”总体归纳了分析文本论证特点的思考切入点,具体答题时要根据文本的特点灵活选择分析角度进行恰当思考。

板块四:素材积累(《创新课时训练》)

读名言

1.晨兴理荒秽,带月荷锄归。 ——[东晋]陶渊明

2.人,诗意地栖居在大地上。 ——[德]海德格尔

3.明月松间照,照一片娴静淡泊寄寓我无栖息的灵魂;清泉石上流,流一江春水细浪洗我劳累庸碌之身躯。 ——贾平凹

4.字字看来皆是血,十年辛苦不寻常。 ——[清]曹雪芹

5.为人性僻耽佳句,语不惊人死不休。 ——[唐]杜甫

6.为求一字稳,耐得半宵寒。 ——[清]顾文炜

联教材 “诗意地栖居在大地上”,几乎成为所有人的共同向往。林庚是一位诗人,一位追求超越的诗人,超越平庸以达到精神的自由和美的极致;他是一位学者,一位有博大的胸怀和兼容的气度,对宇宙和人生有深邃的思考的“九五之尊”,留给后人“太阳般明朗的形象”的学者;他是一位导师,一位“有童心,毫不世故”的导师,始终坚守他的布衣精神,以平常心,做平常事,过平常日子。

林庚为人治学都是那样率真洒脱。他爱生活,爱家人,爱学生,爱诗歌,爱音乐,爱运动……他在清华大学上学时,是学校篮球队的前锋,直到他九十岁高龄时,还常在院子里引吭高歌……在林先生身上,始终闪耀着少年精神。

背金段

片段一:人生于世,莫不是于一日复一日平凡琐细的学习、劳作、休闲、锻炼等活动中度过。一路走来,会与很多人接触、交往,于相识、相知、相处中丰富自己的人生阅历,积淀自己的人生体验。发现身边人对于生活的热爱,对于生命的珍惜,对于他人的关心,对于自然的保护,对于社会的奉献,以他者的“真、善、美”来感召自我,升华自我,完善自我……这桩桩件件的人间琐事中,莫不诗情充溢。关键的是你有没有睁开那双发现诗情、发现美的慧眼!

背金段

片段二:江山多娇,湖海寥廓,亭台楼阁,名园佳苑,无论自然风景还是人文景观,饱含诗情画意的,举不胜举。在美丽的风景中,你会发现原来生活还有别样的诗情。曹操观沧海而发“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”的感喟,杜甫登泰山而有“会当凌绝顶,一览众山小”的慨叹,王维临汉江而有“江流天地外,山色有无中”的惊叹,王勃登滕王阁而抒“穷且益坚,不坠青云之志”的壮怀……诗意地生活是心灵与外在风景的遇合、默会,让人心更多了几分闲适与淡泊。

板块五:全文综述

现象 本质

感性认识 理性认识

发现 探究

整理笔记,本文思路结构,论证方法、论证特点答题角度

预做:导学案013

(1)阅读《中国的特征》导学案,了解作者和背景。

(2)至少读课文2遍,随文注音,完成导学案相关内容。

(3)积累作文素材。

板块六: 作业布置

PART 01

以下为备课资料

阅读下列诗句,说说它们的特定文化意味。

1、酒

(1)对酒当歌,人生几何……何以解忧,唯有杜康。

(2)艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

(3)抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

(4)三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急。

在很多传统诗歌中,酒是愁的象征。

2、梧桐、雨

(1)梧桐树,三更雨,不道离情正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到天明。

(2)梧桐叶上三更雨,叶叶声声是别离。

(3)梧桐更兼细雨,到黄昏点点滴滴。

(4)窗在梧桐叶底,更黄昏细雨,枕前前事上心来,独自个,怎生睡。

雨由于其丝丝缕缕、淋淋淋漓的特点,成为哀伤、愁丝的象征;而梧桐一叶知秋,也是牵愁惹恨的事物,是凄苦的象征。两者叠加,雨打梧桐的声音,更是愁上加愁,让人心中愁绪无从排解。

梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关

忧愁情绪

离别之情

夜闻归雁生相思,病入新年感物华

采菊东篱下,悠然见南山

期间旦暮为何物,杜鹃啼血猿哀鸣

怨恨之情

思念之情

脱俗之境

墙角数枝梅,凌寒独自开

圣洁 坚贞

连线题:将诗句与“暗示性”用“ ”连接起来。

思考:为什么作者用“落木”“落红”,而不用“树 叶”“落花”?

PART 01

说“木叶”

说 “木 叶”

点名了文体:论述类。

论文——文化随笔、文艺短评

关于“木叶”的评说

论题“对象”——诗歌的意象之一。

板块一:标题解读

林庚(1910- 2006),字静希。 我国现当代著名学者、诗人、文史学家。1933年毕业于清华大学中文系。1933年出版了第一本自由体诗集《夜》。

林庚先生历任厦门大学、燕京大学、北京大学中文系教授,出版过《春野与窗》《问路集》等6部新诗集及古典文学专著《诗人李白》《中国文学史》等。

林庚父亲为清华大学哲学系教授林宰平,金岳霖、张中行、吴小如均为其弟子。

关于作者

初读课文,试用简洁的语言概括行文思路

方法提示:

1.用1、2、3……标注段序

2.用“——”或“﹏﹏”画出关键句:中心句(起始句)、结论句、过渡句、转折句等;

3.切分层次,关系紧密的段落要合并;

4.用简洁的语言概括段意——摘取、合取、自撰。

板块二:整体感知

1.从屈原……历代诗人们……,在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。【结论句】

2. “木叶”是什么呢 【承上句】……“木叶”也就是“树叶”,……可是问题却在于我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢 ……可是为什么单单“树叶”就不常见了呢 一般的情况,大概遇见“树叶 ” 的时候就都简称之为“叶”……诗人们似乎都不再考虑文字洗炼的问题,而是尽量争取通过“木叶”来写出流传人口的名句。……那么“树叶”为什么从来就无人过问呢 至少从来就没有产生过精彩的诗句。……自从屈原以惊人的天才发现了“木叶”的奥妙,^于是一用再用,熟能生巧(“落木”)……古代诗人们在前人的创造中学习,又在自己的学习中创造,使得中国诗歌语言如此丰富多彩,这不过是其中的小小一例而已。【结论句】【由现象探索发现,递进追问】

3.从“木叶”发展到“落木”,其中关键显然在“木”这一字,其与“树叶”或“落叶”的不同,也正在此。【过渡句,总起句】

板块二:整体感知

任务一:快速浏览课文,找出各段关键句。

4. "木"在这里要比"树"更显得单纯,所谓"枯桑知天风"这样的树,似乎才更近于"木";它仿佛本身就含有一个落叶的因素,这正是"木"的第一个艺术特征。【结论句】

5. 要说明“木”它何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题,这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。【过渡句、总起句】……这里又还需要说到“木”在形象上的第二个艺术特征。【启下句】

6. “木”不但让我们容易想起了树干,而且还会带来了“木”所暗示的颜色性。【过渡句、总起句】……于是“木叶”就自然而然有了落叶的微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗的清秋的气息。【阐释句】

7. “木叶”之与“树叶”,不过是一字之差,“木”与“树”在概念上原是相去无几的,然而到了艺术形象的领域,这里的差别就几乎是一字千里。【全文总结句】

板块二:整体感知

各段关键句:

发现问题

(1—3)

分析问题

(4—6)

析“木”的

两个艺术特征

总结全文

(7)

艺术领域:一字之差,相隔千里

“木叶”为古代诗人所钟爱

任务二:根据找出各段关键句,切分层次,概括文章结构思路。

请述说切分理由,筛选概括过程。

现象:①“木叶” 为历代诗人所钟爱。②古诗中,诗人极少用“树叶”,而常用“木叶”甚至“落木”。

作用:①作为引子,引出议论话题;②作为例证,使分析道理有凭有据;③调节文气, 增加了文章的文学底蕴。

板块三:精研细读

任务一:浏览文章第1、2段,说说文中引用大量诗句是为了说明一个什么现象?揣摩一下这对于阐发道理起了怎样的作用

任务二:课文说诗歌语言的暗示性仿佛是概念的影子,成为语言形象的潜在力量,这些潜在力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩、一言难尽的言说。

木叶

概念

相去无几

形象

一字千里

树叶

任务二:课文说诗歌语言的暗示性仿佛是概念的影子,成为语言形象的潜在力量,这些潜在力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩、一言难尽的言说。快速浏览课文4-6段,思考文中说到的 “树叶”与“木叶”“木叶”与“落木”有怎样不同的意味?完成下面的表格。

微黄

干燥、不湿润

疏朗的清秋

绿色

繁密、饱含水分

春夏之交

离人的叹息 游子的漂泊

意象 颜色 触觉 季节 联想(暗示性)

树叶 褐绿色 密密层层、浓荫 繁密充实

木叶

落叶 (生命的蓬勃旺盛)

落木 比木叶更显得空阔,连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了

《说“木叶”》中所说的“暗示性”在古代诗歌中其实并不罕见,“柳”“梅”“月”“鸿雁”等形象都具有比较强的暗示性,带有某些特定的意蕴。品读下列诗句,探究古代诗词中的“柳”经常出现在什么样的场景中,能引起哪些联想,具有怎样的暗示性,是否固定?

1.闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

(王昌龄《闺怨》)

2.灞岸晴来送别频,相偎相倚不胜春。自家飞絮犹无定,争解垂丝绊路人。(罗隐《柳》)

3.扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。(郑谷《淮上与友人别》)

4.渡头杨柳青青,枝枝叶叶离情。(晏几道《清平乐》)

5.柳阴直,烟里丝丝弄碧。隋堤上、曾见几番,拂水飘绵送行色。登临望故国,谁识、京华倦客 (周邦彦《兰陵王》)

对时光流逝、年华易老的感慨和伤痛。

离别之情。

盛衰无常的感慨和伤痛。

无法把控自己命运的感慨。

伤离意绪,依依惜别的深情

链接教材 P67《单元学习任务三》 学以致用

(见《说“木叶”》导学案 “补充知识”)

链接:中国古代诗词常见“意象”积累

选择题:下列对第1-4段论证的相关分析,不正确的一项是 ( )

A.文章由屈原的诗句引出话题,阐述了“木叶”是诗人们笔下钟爱的形象的观点,激发了读者浓厚的兴趣,照应了题目。

B.文章列举含“木叶”的实例,让读者从具体可感的诗句中认识到这一意象的普遍性。

C.文章在“木叶”和“树叶”的对比中把论证推向深处,阐明了诗歌中“木”的第一个特征。

D.作者在阐述“木叶”的第一个艺术特征时写道,“它仿佛本身就含有一个落叶的因素”,“仿佛”一词表明作者对这一结论的得出并没有很有力的证据。

【解析】“表明作者对这一结论的得出并没有很有力的证据”错,“木”字仿佛本身就含有一个落叶的因素,这是由于诗歌语言的暗示性决定的。“仿佛”一词体现了语言表达的严密性、准确性。

D

任务三:析论证之效

角度一:分析文本整体论证方式的特点

分析文本是立论,是驳论,还是立论与驳论相结合(“先破后立”的情况多见),并简明概述文本是怎样立论、怎样驳论或怎样立论与驳论相结合的。

角度二:分析论证结构的特点

分析文本论证结构的特点,首先概述文本采用了怎样的论证结构,然后具体说明文本是如何安排这种结构的。

链接:分析文本论证的特点“六角度”

角度三:分析论点提出的特点

1.根据论点的位置分析论点特点。首先明确指出论点所处位置,其次概括不同位置提出论点的作用。

2.根据立论的视角分析论点特点。分析论点的特点,要关注论点提出的角度,看论点是否和一般的观点不同,如论点独有特点,则可看作是论点新颖或观点独到。

角度四:分析论据的特点

一要看论据是否典型、是否新颖。论据能有力地论证论点,可概括为“论据典型,说服力强”;论据非常见常用,且有典型性,可概括为“论据新颖”。二要看论据的类型,事实论据和理论论据要分清。

角度五:分析论证方法使用的特点

根据文本内容,简明指出文本使用了哪些论证方法(单一运用论证方法或综合运用多种论证方法),论证了怎样的论点,达到了怎样的论证效果。

角度六:分析论述语言的特点

论述类文本的语言一般有准确严密,概括简洁,鲜明生动等方面的特点,可根据文本论述语言的风格特点简要概括并举例说明。

上面的“六角度”总体归纳了分析文本论证特点的思考切入点,具体答题时要根据文本的特点灵活选择分析角度进行恰当思考。

板块四:素材积累(《创新课时训练》)

读名言

1.晨兴理荒秽,带月荷锄归。 ——[东晋]陶渊明

2.人,诗意地栖居在大地上。 ——[德]海德格尔

3.明月松间照,照一片娴静淡泊寄寓我无栖息的灵魂;清泉石上流,流一江春水细浪洗我劳累庸碌之身躯。 ——贾平凹

4.字字看来皆是血,十年辛苦不寻常。 ——[清]曹雪芹

5.为人性僻耽佳句,语不惊人死不休。 ——[唐]杜甫

6.为求一字稳,耐得半宵寒。 ——[清]顾文炜

联教材 “诗意地栖居在大地上”,几乎成为所有人的共同向往。林庚是一位诗人,一位追求超越的诗人,超越平庸以达到精神的自由和美的极致;他是一位学者,一位有博大的胸怀和兼容的气度,对宇宙和人生有深邃的思考的“九五之尊”,留给后人“太阳般明朗的形象”的学者;他是一位导师,一位“有童心,毫不世故”的导师,始终坚守他的布衣精神,以平常心,做平常事,过平常日子。

林庚为人治学都是那样率真洒脱。他爱生活,爱家人,爱学生,爱诗歌,爱音乐,爱运动……他在清华大学上学时,是学校篮球队的前锋,直到他九十岁高龄时,还常在院子里引吭高歌……在林先生身上,始终闪耀着少年精神。

背金段

片段一:人生于世,莫不是于一日复一日平凡琐细的学习、劳作、休闲、锻炼等活动中度过。一路走来,会与很多人接触、交往,于相识、相知、相处中丰富自己的人生阅历,积淀自己的人生体验。发现身边人对于生活的热爱,对于生命的珍惜,对于他人的关心,对于自然的保护,对于社会的奉献,以他者的“真、善、美”来感召自我,升华自我,完善自我……这桩桩件件的人间琐事中,莫不诗情充溢。关键的是你有没有睁开那双发现诗情、发现美的慧眼!

背金段

片段二:江山多娇,湖海寥廓,亭台楼阁,名园佳苑,无论自然风景还是人文景观,饱含诗情画意的,举不胜举。在美丽的风景中,你会发现原来生活还有别样的诗情。曹操观沧海而发“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”的感喟,杜甫登泰山而有“会当凌绝顶,一览众山小”的慨叹,王维临汉江而有“江流天地外,山色有无中”的惊叹,王勃登滕王阁而抒“穷且益坚,不坠青云之志”的壮怀……诗意地生活是心灵与外在风景的遇合、默会,让人心更多了几分闲适与淡泊。

板块五:全文综述

现象 本质

感性认识 理性认识

发现 探究

整理笔记,本文思路结构,论证方法、论证特点答题角度

预做:导学案013

(1)阅读《中国的特征》导学案,了解作者和背景。

(2)至少读课文2遍,随文注音,完成导学案相关内容。

(3)积累作文素材。

板块六: 作业布置

PART 01

以下为备课资料

阅读下列诗句,说说它们的特定文化意味。

1、酒

(1)对酒当歌,人生几何……何以解忧,唯有杜康。

(2)艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

(3)抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

(4)三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急。

在很多传统诗歌中,酒是愁的象征。

2、梧桐、雨

(1)梧桐树,三更雨,不道离情正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到天明。

(2)梧桐叶上三更雨,叶叶声声是别离。

(3)梧桐更兼细雨,到黄昏点点滴滴。

(4)窗在梧桐叶底,更黄昏细雨,枕前前事上心来,独自个,怎生睡。

雨由于其丝丝缕缕、淋淋淋漓的特点,成为哀伤、愁丝的象征;而梧桐一叶知秋,也是牵愁惹恨的事物,是凄苦的象征。两者叠加,雨打梧桐的声音,更是愁上加愁,让人心中愁绪无从排解。

梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关

忧愁情绪

离别之情

夜闻归雁生相思,病入新年感物华

采菊东篱下,悠然见南山

期间旦暮为何物,杜鹃啼血猿哀鸣

怨恨之情

思念之情

脱俗之境

墙角数枝梅,凌寒独自开

圣洁 坚贞

连线题:将诗句与“暗示性”用“ ”连接起来。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])