人民版必修二专题四第一节近现代物质生活和社会习俗的变迁(共50张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版必修二专题四第一节近现代物质生活和社会习俗的变迁(共50张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 13.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-10-20 11:10:14 | ||

图片预览

文档简介

课件50张PPT。专题四 中国近现代社会生活的变迁第一课 物质生活和社会习俗的变迁衣食住风俗习惯一、衣——变化中的男女服饰1、原因:

2、概况:

3、特点:西方生活方式的影响;

西学思潮、革命思潮的影响。男子:长袍马褂→流行西装和中山装、

列宁装、“干部装”女子:宽松肥大→流行旗袍、连衣裙

(1)中西合璧

(2)新旧并存4、变化过程

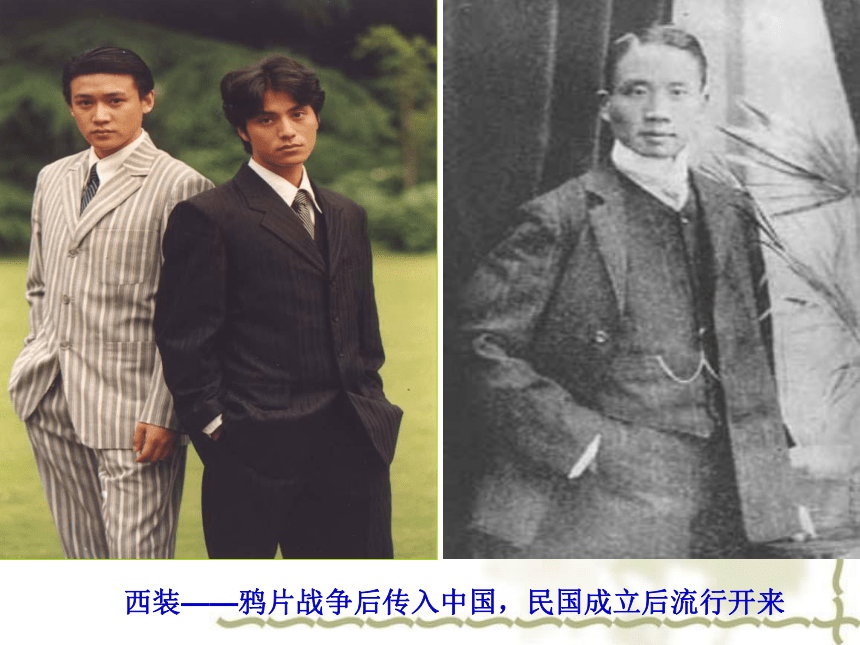

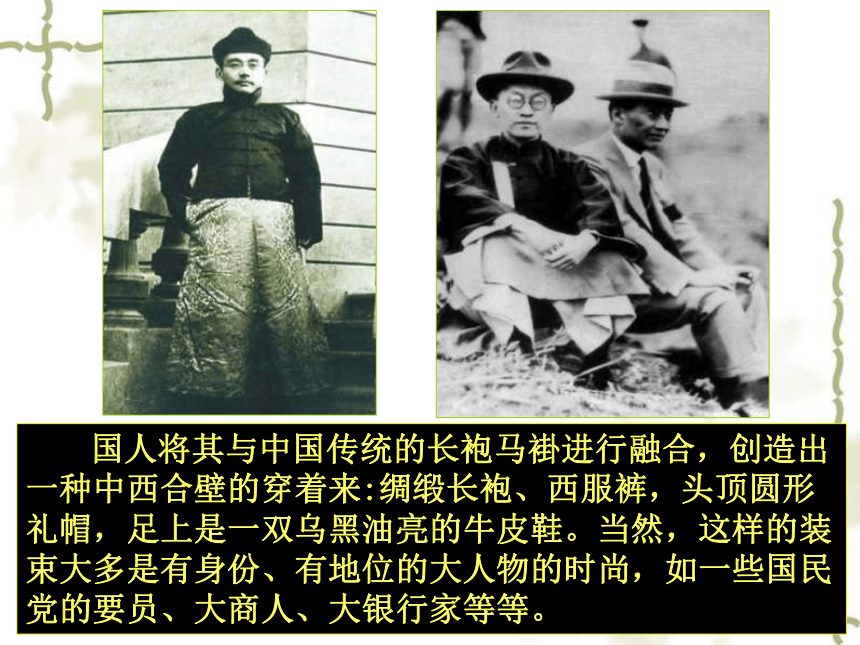

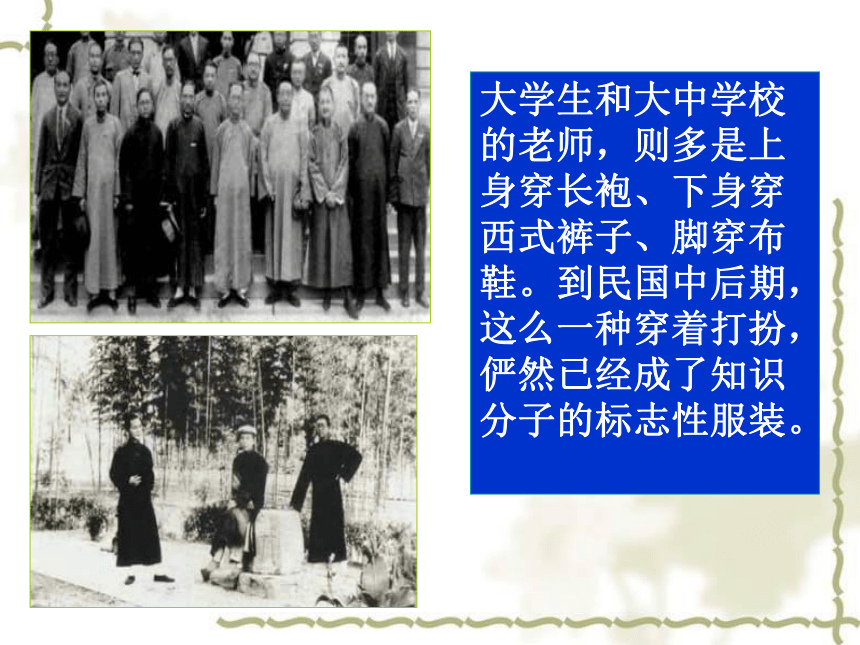

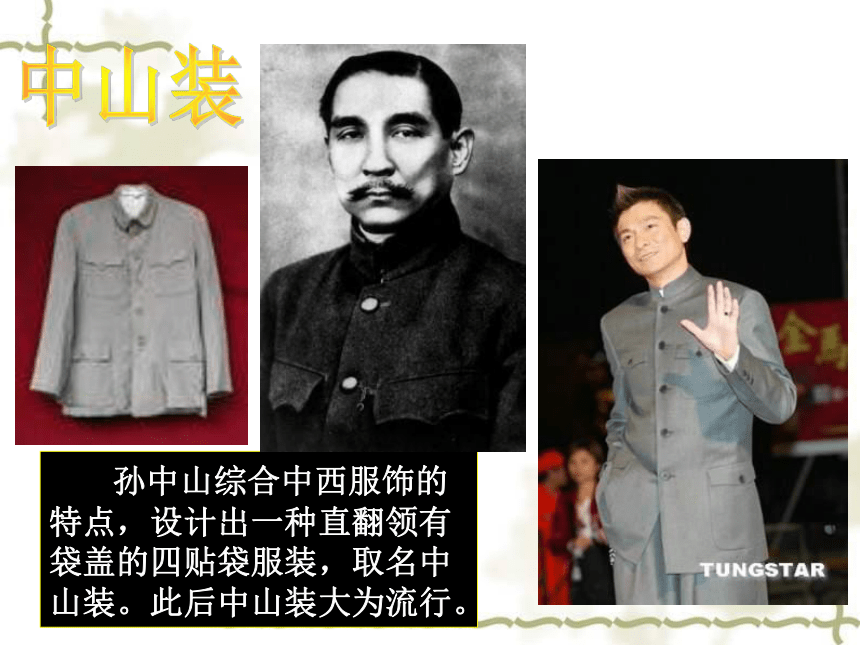

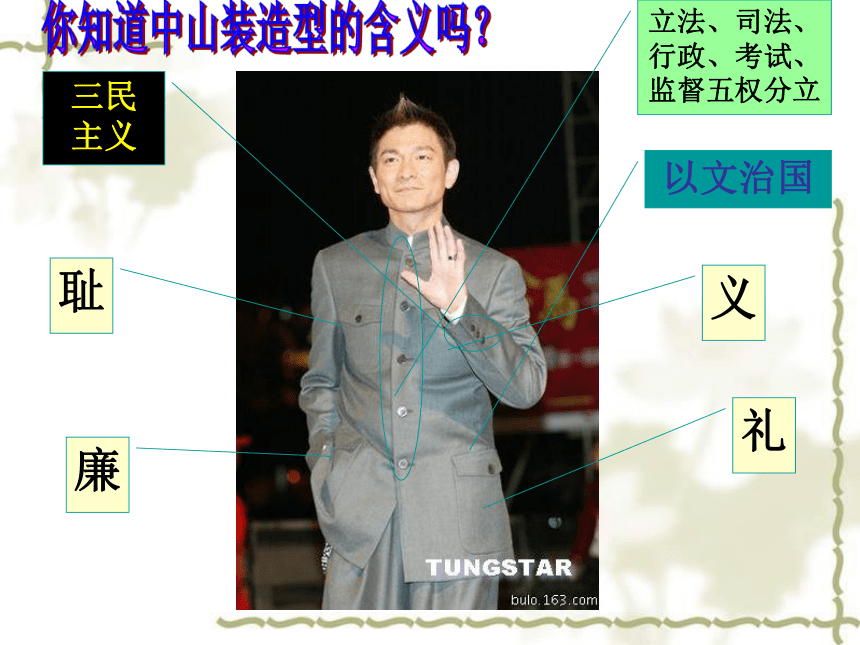

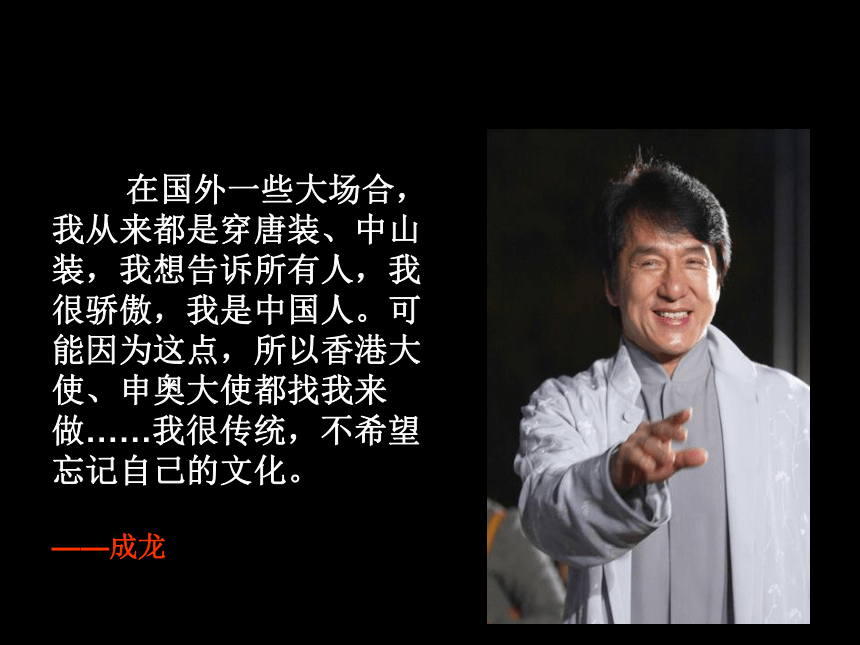

(1)鸦片战争后到新中国成立长袍马褂——近代男子的通常服饰西装——鸦片战争后传入中国,民国成立后流行开来 国人将其与中国传统的长袍马褂进行融合,创造出一种中西合壁的穿着来:绸缎长袍、西服裤,头顶圆形礼帽,足上是一双乌黑油亮的牛皮鞋。当然,这样的装束大多是有身份、有地位的大人物的时尚,如一些国民党的要员、大商人、大银行家等等。 大学生和大中学校的老师,则多是上身穿长袍、下身穿西式裤子、脚穿布鞋。到民国中后期,这么一种穿着打扮,俨然已经成了知识分子的标志性服装。 孙中山综合中西服饰的特点,设计出一种直翻领有袋盖的四贴袋服装,取名中山装。此后中山装大为流行。 中山装以文治国立法、司法、行政、考试、监督五权分立三民

主义你知道中山装造型的含义吗?山东曲埠祭孔 日本人以前是要

了我们的命,但韩国

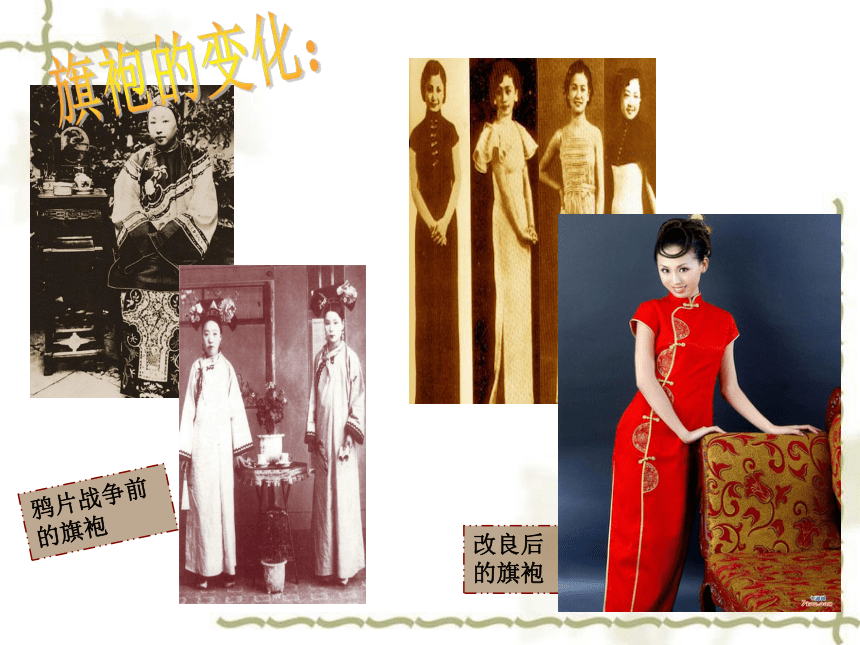

人却是要我们的魂 。鸦片战争前的旗袍改良后的旗袍旗袍的变化:50年代的时尚:列宁装(2)新中国成立到改革开放前 “做套列宁装,留着结婚穿”是20世纪50年代

初年轻人中流行的一句顺口溜 。60年代的流行——绿军装“文革”时期——

在“红色革命” 主旋律的影响下,全国着装表现出明显的军事化特征,即所谓“中华儿女多奇志,不爱红装爱武装”。(3)改革开放以后美观大方

彰显个性思考:以中国近代以来女性服饰的变化 为例,说明中国服饰的发展趋势趋势:拘谨、保守、呆板、等级森严,逐向美观、适体、方便、平民化转变。 近现代服饰的变迁简表二、食——并行于世的中西餐(1)近代西方文化的影响⑴中国传统四大菜系:鲁、粤、川、淮扬菜

⑵19世纪40年代起,西餐传入中国

⑶西方饮食文化的影响:西餐常用原料开始

进入百姓饭桌,西菜西点逐渐成为国人饮食

的重要组成部分(2)受自然物产条件的限制(3)生活习俗的制约因素概况中国四大菜系川菜

香辣炒蟹鲁菜

迎宾花篮淮扬菜

清炖蟹粉

狮子球粤菜

金牌烧乳鸽开吃啦:四川著名菜肴豆瓣鲫鱼麻婆豆腐水煮肉片棒棒鸡猜一猜西餐必胜客

麦当劳中餐和西餐有什么区别?论一论:中方饮食追求美味奉为首要目的,“以味为核心”;

西方饮食以营养为最高准则,讲求营养成分,搭配合宜。三、住——居室建筑的演进 2、鸦片战争后西式建筑最早出现在租界地区 1、近代最典型的是居住大院和里弄住宅

如中国传统的北京四合院3、居室建筑逐渐西化,中西合璧成为典型特征

一些巨商富贾和大官僚,盖起了“洋楼”。城市住宅中,

有电灯和自来水,为广大市民的生活提供了方便。

但是,城市的老式房屋和农村的茅草房仍旧大量存在。

完全欧化(花园、别墅)江南水乡传统民居中西合璧(上海的石库门)传统住宅(北京四合院) 我们600多个城市已经基本失去了个性,文脉模糊,记忆依稀,历史遗存支离破碎,文化符号完全混乱。一方面是拆得很惨;一方面建得很糟。光怪陆离、平庸粗鄙的建筑充塞着我们的城市。

——著名作家冯骥才城市拆迁与建设中如何保护古老建筑四、习俗风尚的变革辛亥革命、新文化运动、新中国成立

改革开放(1)见面:

(2)称谓:

(3)婚姻:

(4)葬礼:跪拜、作揖—鞠躬、握手大人、老爷—先生、君厚葬—文明、卫生、简洁父母之命、媒妁之言—自由恋爱因素表现1、婚姻习俗当时结婚照不过是记录夫妻合影的影像,

算不上严格意义上的结婚照。20世纪各时期结婚照大全清末传统婚礼在那个阶级斗争,政治挂帅的时代,敢穿婚纱和西服的人不多,否则要被说成向往资产阶级生活方式。结婚是人性的需要也被排在其次,取而代之的是革命的需要,工作的需要。?

现代的结婚照水葬,是一种将死者遗体投于江河湖海的葬法 天葬,是藏族人民的丧葬习俗,受到国家法律的保护 土葬,是各个民族都实行过的葬法,汉族历行

土葬。迄今在某些少数民族和我国北方地区和

落后的农村地区仍然实行火葬,在商代,一些边远民族已经有火葬习俗。

后来,受佛教的影响,真正意义上的火葬慢慢盛行。 你知道我国有哪些丧葬形式吗?2、丧葬礼俗服装、饮食、建筑和风俗礼仪是一种记忆,也是一种语言,它们的变化以非文本的方式记录着社会政治、经济及文化的变迁。 留辫本是女真人的风俗,满清入关后,多尔衮于 顺治二年规定“剃发”之制:限旬日(十天之内)内一律遵行,违者杀而无赦。可当时许多汉人“宁愿留发不留头,不愿留头不留发”,出现因不剃发而出现的惨剧如“扬州十日,永嘉三屠”。民国政府《剪辫通令》剪发、放足、

鞠躬、握手等3、断发与不缠足运动 一双绣花鞋竟不及一个巴掌大,而最宽的鞋跟部分,也最多不过一寸。 由绣花鞋到高跟鞋你看到什么变化?图二:“三寸金莲”绣花鞋图一:时髦的高跟鞋比一比 由绣花鞋到高跟鞋,主要是受西方民主平等

思想的影响。反映了妇女地位的提高。西装、 中山装、 旗袍、 高跟鞋西餐馆断发、禁缠足、鞠躬、握手、新式婚礼、简洁葬礼 居住大院、高级公寓、别墅、花园洋房小结思考外因近代以来我国人民物质生活与习俗为什么会发生如此大的变化?内因鸦片战争后,西方的思想文化、物质文明和生活方式的涌入;戊戌变法、辛亥革命、新中国成立、十一届三中全会等重大历史事件的推动;吸收三次科技革命的成果、改革开放等促进经济的发展,提高社会生产力;政治变革:经济发展:1840年后,“向西方学习”的思潮;

戊戌变法、辛亥革命、改革开放促进人们的思想解放。思想解放:外来文化: 历史上,自诩为“天朝上国”的中国人穿着中式服装,住在中式建筑里,行为举止温良恭俭让,敬爱天地君亲师,庄重而热烈地过着中国节日,生老嫁娶都履行祖宗礼仪……这些,曾经是中国人的标识。而自100多年前开始“师夷长技”以来,中国文化或妄自菲薄,或自暴自弃,属于自己的文化衣衫渐被撕破,庄重从容的古老文明渐行渐远。现在,除了黑头发黄皮肤,我们还有什么外在的标识? ——《中国新闻周刊》阅读与思考中国文化习俗走向何处去?探究: 新闻报道:在当今的中国,每到圣诞节或情人节,不管是商家还是顾客都会全程投入,气氛愈演愈烈。与之相反的是在传统的中国节日,如端午节、中秋节,节日的气氛却是越来越淡化,这不得不让人深思………观点1:西方文化的进入,推动社会生活的进步

观点2:这就是一种文化侵略 面对西方文化的冲击,你如何看待这种现象和观点?说说你的理由。 观点一:这是一种进步,改革开放以来,中国不断发展,这时候旧的文化显然是不合时宜的,西方文化的进入,给我们带来新的生活方式与生活态度,中国逐渐改掉了一些传统陋习,与世界接轨。

观点二:这是一种文化侵略,西方文化的进入,使中国的传统文化在一步步沦丧,特别当我们过着西方的圣诞节时,中国的传统节日端午节已经被韩国申报为非物质文化遗产,我们应该保护中国的传统文化。

作为当代青少年面对东西方文明碰撞时,应该做出怎样的正确选择?我的观点在西方文化的接受问题上,作为老师我觉得要注意正确的引导。其实一味的阻止或进行批判,会引起人们的逆反心理,如果从另外一个层面,让我们深刻了解到中国文化的博大精深和深厚的历史底蕴,我想我们一定会爱上古老的中国文化,并找到与西方文化和谐的结合之路。

我的观点 我们不是没有我们的节日,

而是我们丧失了很多很多的记忆!

我们不是没有我们的文化,

而是我们丧失了太多太多的自信! 一个没有自己节日的民族,

是一个浅薄无知的民族! 一个放弃自己文化的民族,

是一个走向堕落的民族!小结:

1.民国时期,民间多因循传统,视农历正月初一为“元旦”,1949年以后则以公历1月1日为“元旦”。这一变化表明

A.民国时期传统节日得到完整保留

B.1949年以后传统节日彻底改变

C.近代西方节日在中国得到普及

D.西方节日融入了中国文化元素

2.1869年,《教会新报》的一篇文章写道:“外国生产皆归男医接生,虽经此例,似不成规矩。……男归男医,女归女医,岂不至善也!”材料反映出当时的中国

A.虽已开放,但人们思想还比较保守

B.西方男女平等观念逐渐深入人心

C.旧的风俗习惯受到西方民主思潮的冲击

D.人们难以接受西方医学知识DA

2、概况:

3、特点:西方生活方式的影响;

西学思潮、革命思潮的影响。男子:长袍马褂→流行西装和中山装、

列宁装、“干部装”女子:宽松肥大→流行旗袍、连衣裙

(1)中西合璧

(2)新旧并存4、变化过程

(1)鸦片战争后到新中国成立长袍马褂——近代男子的通常服饰西装——鸦片战争后传入中国,民国成立后流行开来 国人将其与中国传统的长袍马褂进行融合,创造出一种中西合壁的穿着来:绸缎长袍、西服裤,头顶圆形礼帽,足上是一双乌黑油亮的牛皮鞋。当然,这样的装束大多是有身份、有地位的大人物的时尚,如一些国民党的要员、大商人、大银行家等等。 大学生和大中学校的老师,则多是上身穿长袍、下身穿西式裤子、脚穿布鞋。到民国中后期,这么一种穿着打扮,俨然已经成了知识分子的标志性服装。 孙中山综合中西服饰的特点,设计出一种直翻领有袋盖的四贴袋服装,取名中山装。此后中山装大为流行。 中山装以文治国立法、司法、行政、考试、监督五权分立三民

主义你知道中山装造型的含义吗?山东曲埠祭孔 日本人以前是要

了我们的命,但韩国

人却是要我们的魂 。鸦片战争前的旗袍改良后的旗袍旗袍的变化:50年代的时尚:列宁装(2)新中国成立到改革开放前 “做套列宁装,留着结婚穿”是20世纪50年代

初年轻人中流行的一句顺口溜 。60年代的流行——绿军装“文革”时期——

在“红色革命” 主旋律的影响下,全国着装表现出明显的军事化特征,即所谓“中华儿女多奇志,不爱红装爱武装”。(3)改革开放以后美观大方

彰显个性思考:以中国近代以来女性服饰的变化 为例,说明中国服饰的发展趋势趋势:拘谨、保守、呆板、等级森严,逐向美观、适体、方便、平民化转变。 近现代服饰的变迁简表二、食——并行于世的中西餐(1)近代西方文化的影响⑴中国传统四大菜系:鲁、粤、川、淮扬菜

⑵19世纪40年代起,西餐传入中国

⑶西方饮食文化的影响:西餐常用原料开始

进入百姓饭桌,西菜西点逐渐成为国人饮食

的重要组成部分(2)受自然物产条件的限制(3)生活习俗的制约因素概况中国四大菜系川菜

香辣炒蟹鲁菜

迎宾花篮淮扬菜

清炖蟹粉

狮子球粤菜

金牌烧乳鸽开吃啦:四川著名菜肴豆瓣鲫鱼麻婆豆腐水煮肉片棒棒鸡猜一猜西餐必胜客

麦当劳中餐和西餐有什么区别?论一论:中方饮食追求美味奉为首要目的,“以味为核心”;

西方饮食以营养为最高准则,讲求营养成分,搭配合宜。三、住——居室建筑的演进 2、鸦片战争后西式建筑最早出现在租界地区 1、近代最典型的是居住大院和里弄住宅

如中国传统的北京四合院3、居室建筑逐渐西化,中西合璧成为典型特征

一些巨商富贾和大官僚,盖起了“洋楼”。城市住宅中,

有电灯和自来水,为广大市民的生活提供了方便。

但是,城市的老式房屋和农村的茅草房仍旧大量存在。

完全欧化(花园、别墅)江南水乡传统民居中西合璧(上海的石库门)传统住宅(北京四合院) 我们600多个城市已经基本失去了个性,文脉模糊,记忆依稀,历史遗存支离破碎,文化符号完全混乱。一方面是拆得很惨;一方面建得很糟。光怪陆离、平庸粗鄙的建筑充塞着我们的城市。

——著名作家冯骥才城市拆迁与建设中如何保护古老建筑四、习俗风尚的变革辛亥革命、新文化运动、新中国成立

改革开放(1)见面:

(2)称谓:

(3)婚姻:

(4)葬礼:跪拜、作揖—鞠躬、握手大人、老爷—先生、君厚葬—文明、卫生、简洁父母之命、媒妁之言—自由恋爱因素表现1、婚姻习俗当时结婚照不过是记录夫妻合影的影像,

算不上严格意义上的结婚照。20世纪各时期结婚照大全清末传统婚礼在那个阶级斗争,政治挂帅的时代,敢穿婚纱和西服的人不多,否则要被说成向往资产阶级生活方式。结婚是人性的需要也被排在其次,取而代之的是革命的需要,工作的需要。?

现代的结婚照水葬,是一种将死者遗体投于江河湖海的葬法 天葬,是藏族人民的丧葬习俗,受到国家法律的保护 土葬,是各个民族都实行过的葬法,汉族历行

土葬。迄今在某些少数民族和我国北方地区和

落后的农村地区仍然实行火葬,在商代,一些边远民族已经有火葬习俗。

后来,受佛教的影响,真正意义上的火葬慢慢盛行。 你知道我国有哪些丧葬形式吗?2、丧葬礼俗服装、饮食、建筑和风俗礼仪是一种记忆,也是一种语言,它们的变化以非文本的方式记录着社会政治、经济及文化的变迁。 留辫本是女真人的风俗,满清入关后,多尔衮于 顺治二年规定“剃发”之制:限旬日(十天之内)内一律遵行,违者杀而无赦。可当时许多汉人“宁愿留发不留头,不愿留头不留发”,出现因不剃发而出现的惨剧如“扬州十日,永嘉三屠”。民国政府《剪辫通令》剪发、放足、

鞠躬、握手等3、断发与不缠足运动 一双绣花鞋竟不及一个巴掌大,而最宽的鞋跟部分,也最多不过一寸。 由绣花鞋到高跟鞋你看到什么变化?图二:“三寸金莲”绣花鞋图一:时髦的高跟鞋比一比 由绣花鞋到高跟鞋,主要是受西方民主平等

思想的影响。反映了妇女地位的提高。西装、 中山装、 旗袍、 高跟鞋西餐馆断发、禁缠足、鞠躬、握手、新式婚礼、简洁葬礼 居住大院、高级公寓、别墅、花园洋房小结思考外因近代以来我国人民物质生活与习俗为什么会发生如此大的变化?内因鸦片战争后,西方的思想文化、物质文明和生活方式的涌入;戊戌变法、辛亥革命、新中国成立、十一届三中全会等重大历史事件的推动;吸收三次科技革命的成果、改革开放等促进经济的发展,提高社会生产力;政治变革:经济发展:1840年后,“向西方学习”的思潮;

戊戌变法、辛亥革命、改革开放促进人们的思想解放。思想解放:外来文化: 历史上,自诩为“天朝上国”的中国人穿着中式服装,住在中式建筑里,行为举止温良恭俭让,敬爱天地君亲师,庄重而热烈地过着中国节日,生老嫁娶都履行祖宗礼仪……这些,曾经是中国人的标识。而自100多年前开始“师夷长技”以来,中国文化或妄自菲薄,或自暴自弃,属于自己的文化衣衫渐被撕破,庄重从容的古老文明渐行渐远。现在,除了黑头发黄皮肤,我们还有什么外在的标识? ——《中国新闻周刊》阅读与思考中国文化习俗走向何处去?探究: 新闻报道:在当今的中国,每到圣诞节或情人节,不管是商家还是顾客都会全程投入,气氛愈演愈烈。与之相反的是在传统的中国节日,如端午节、中秋节,节日的气氛却是越来越淡化,这不得不让人深思………观点1:西方文化的进入,推动社会生活的进步

观点2:这就是一种文化侵略 面对西方文化的冲击,你如何看待这种现象和观点?说说你的理由。 观点一:这是一种进步,改革开放以来,中国不断发展,这时候旧的文化显然是不合时宜的,西方文化的进入,给我们带来新的生活方式与生活态度,中国逐渐改掉了一些传统陋习,与世界接轨。

观点二:这是一种文化侵略,西方文化的进入,使中国的传统文化在一步步沦丧,特别当我们过着西方的圣诞节时,中国的传统节日端午节已经被韩国申报为非物质文化遗产,我们应该保护中国的传统文化。

作为当代青少年面对东西方文明碰撞时,应该做出怎样的正确选择?我的观点在西方文化的接受问题上,作为老师我觉得要注意正确的引导。其实一味的阻止或进行批判,会引起人们的逆反心理,如果从另外一个层面,让我们深刻了解到中国文化的博大精深和深厚的历史底蕴,我想我们一定会爱上古老的中国文化,并找到与西方文化和谐的结合之路。

我的观点 我们不是没有我们的节日,

而是我们丧失了很多很多的记忆!

我们不是没有我们的文化,

而是我们丧失了太多太多的自信! 一个没有自己节日的民族,

是一个浅薄无知的民族! 一个放弃自己文化的民族,

是一个走向堕落的民族!小结:

1.民国时期,民间多因循传统,视农历正月初一为“元旦”,1949年以后则以公历1月1日为“元旦”。这一变化表明

A.民国时期传统节日得到完整保留

B.1949年以后传统节日彻底改变

C.近代西方节日在中国得到普及

D.西方节日融入了中国文化元素

2.1869年,《教会新报》的一篇文章写道:“外国生产皆归男医接生,虽经此例,似不成规矩。……男归男医,女归女医,岂不至善也!”材料反映出当时的中国

A.虽已开放,但人们思想还比较保守

B.西方男女平等观念逐渐深入人心

C.旧的风俗习惯受到西方民主思潮的冲击

D.人们难以接受西方医学知识DA

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航