岳麓版必修2第一单元第3课区域经济和重心的南移(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版必修2第一单元第3课区域经济和重心的南移(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-10-20 16:17:49 | ||

图片预览

文档简介

课件28张PPT。2)封建国家土地所有制

均田制:始于北魏(孝文帝改革),盛于隋唐

评价——

积极:增加国家收入,缓和阶级矛盾,稳定社会

消极:不能彻底解决土地兼并问题3、战国以后:

1)土地私有制:地主私有、君主私有、自耕农私有

关于地主私有土地——

起源:春秋战国时期

发展途径:土地兼并

一、我国古代的土地制度1、概念:

2、原因:土地兼并,人口增加,人均占地减少

3、发展历程:

战国产生——秦汉初步发展——唐宋普遍化——明清广泛流行

二、租佃关系日趋普遍化①佃农对地主的人身依附关系相对减弱,农民的生产积极性提高。

②促进了商品经济的发展和新的生产关系的产生。4、影响:区域经济和重心的南移高一历史

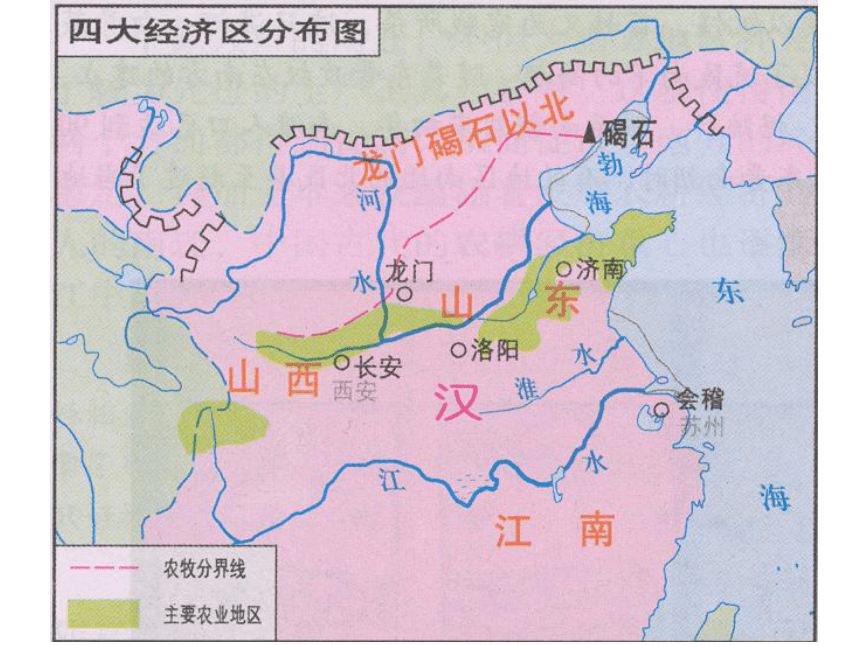

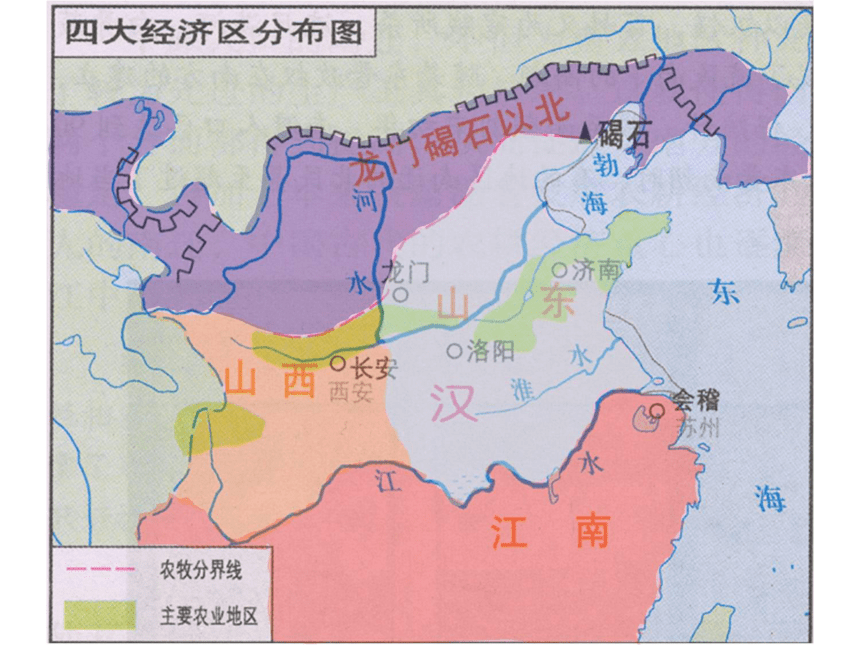

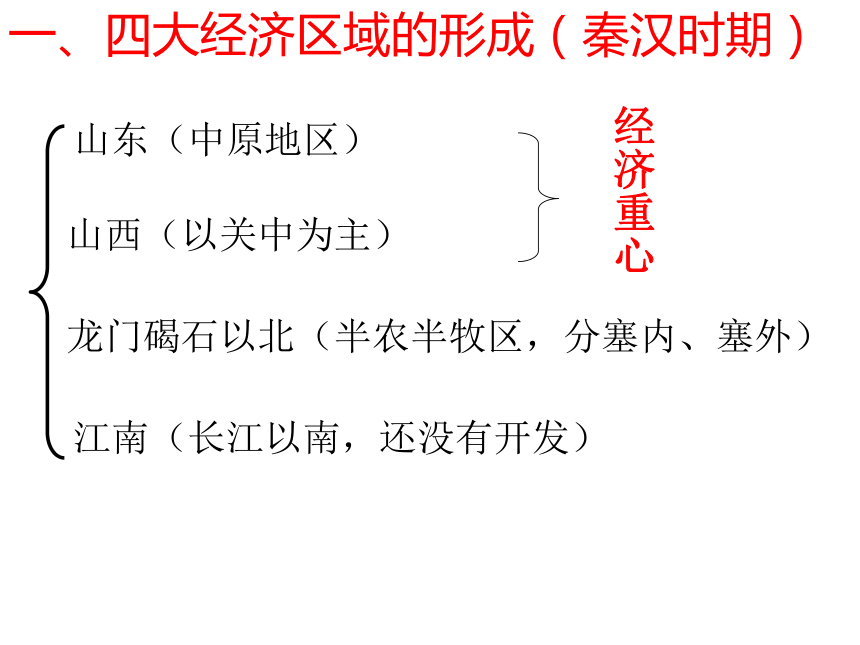

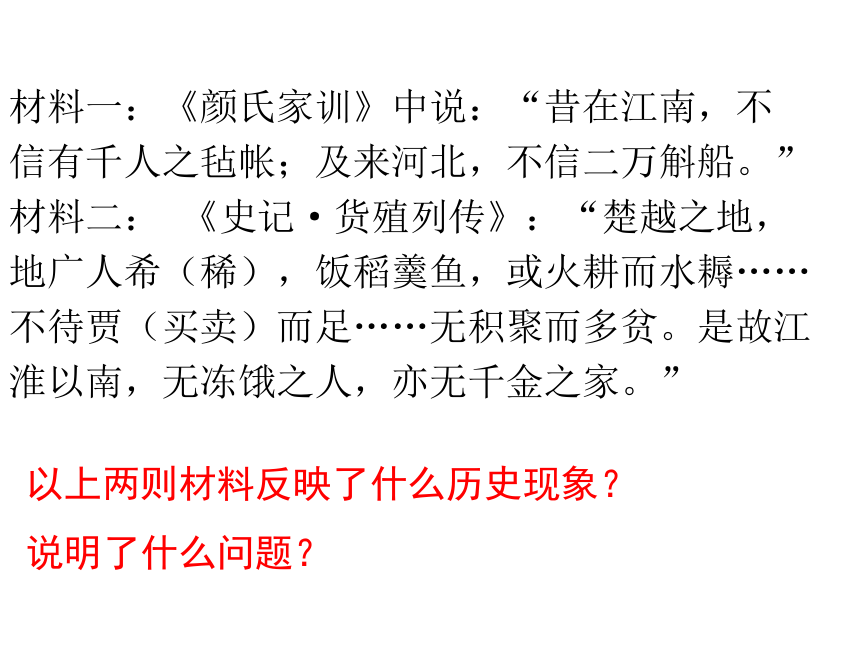

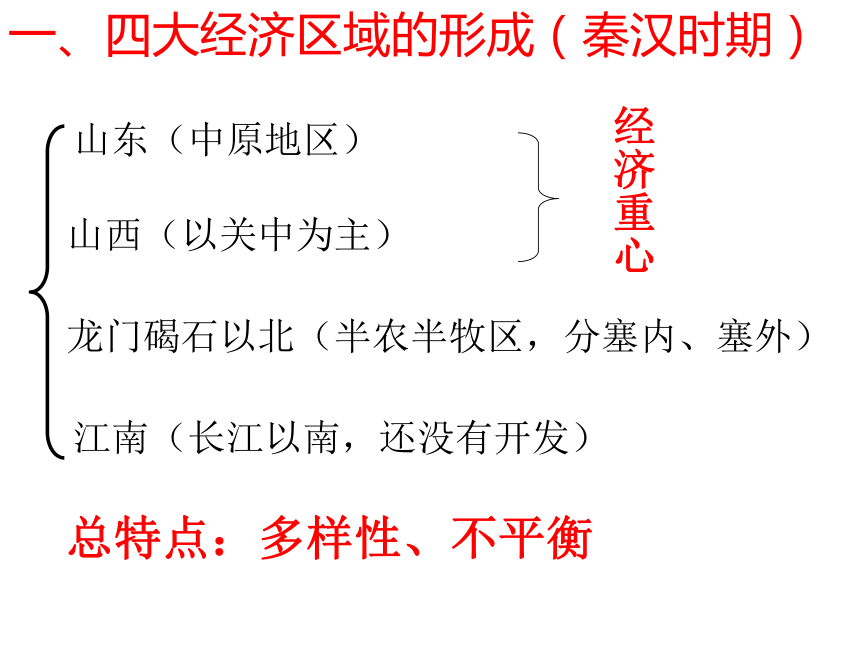

主讲教师:刘文芳2011年1月23日,广州火车站迎来春运客流高峰。 山东(中原地区)山西(以关中为主)江南(长江以南,还没有开发)龙门碣石以北(半农半牧区,分塞内、塞外)经济重心一、四大经济区域的形成(秦汉时期)材料一:《颜氏家训》中说:“昔在江南,不

信有千人之毡帐;及来河北,不信二万斛船。”

材料二: 《史记·货殖列传》:“楚越之地,

地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……

不待贾(买卖)而足……无积聚而多贫。是故江

淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”以上两则材料反映了什么历史现象?

说明了什么问题?山东(中原地区)山西(以关中为主)江南(长江以南,还没有开发)龙门碣石以北(半农半牧区,分塞内、塞外)经济重心总特点:多样性、不平衡一、四大经济区域的形成(秦汉时期)1、原因:

2、过程

3、影响第一次南迁第二次南迁第三次南迁两晋天灾人祸二、中原人口的大量外迁晋惠帝八王之乱:西晋统治者内部历时16年(291~

306)之久的战乱,社会经济生产遭

到严重破坏,西晋统治集团的力量消

耗殆尽,隐伏着的阶级矛盾、民族矛

盾迅速爆发。 永嘉之乱:永嘉五年(公元311年),匈奴兵攻

陷西晋京师洛阳,晋怀帝被俘。纵兵烧掠,杀王

公士民三万余人,自此西晋名存实亡。 《永嘉行》

——(唐)张籍

黄头鲜卑入洛阳,胡儿执戟升明堂。

晋家天子作降虏,公卿奔走如牛羊。

紫陌旋幡暗相触,家家鸡犬惊上屋。

妇人出门随乱兵,夫死眼前不敢哭。

九州诸侯自顾土,无人领兵来护主。

北人避胡多在南,南人至今能晋语。西晋以来北方向江南移民路线示意图1、原因:

2、过程

3、影响第一次南迁第二次南迁第三次南迁两晋天灾人祸唐安史之乱二、中原人口的大量外迁安史之乱1、原因:

2、过程

3、影响第一次南迁第二次南迁第三次南迁两晋天灾人祸唐安史之乱两宋靖康之乱二、中原人口的大量外迁公元1127年,金军再度南下,攻破东京,俘虏

了宋徽宗和宋钦宗。史称“靖康之变”。1、原因:

2、过程

3、影响第一次南迁第二次南迁第三次南迁两晋天灾人祸唐安史之乱两宋靖康之乱1)促进了南方经济的发展

(劳动力、生产工具、劳动技术)

2)促进了民族融合和文化交流二、中原人口的大量外迁(1)材料1、2反映南方经济有哪些发展?

(2)上述材料反映我国古代经济发展出现了什么

重大变化?材料1:(东晋建立后)百许年中,无风尘之警,区

域之内,晏如也。……地广野丰,民勤本业,一岁或捻

(丰收之年),则数郡忘饥。会土(会稽郡)带海傍湖,

良畴亦数十万顷,膏腴土地,亩值一金,……荆城(荆

州)跨南楚之富,扬部(扬州)有全吴之沃,鱼盐杞梓

之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

──《宋书·孔秀恭等传论》

材料2:朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财

赋,而吴中又为东南根柢。语曰:“苏常熟,天下足。”

──《陆游集》三、中国古代经济重心的南移1、原因

1)中原人口大量南迁

2)南方安定的社会环境

3)自然条件优越,经济发展潜力巨大

2、过程

1)初步开发:魏晋南北朝

2)进一步开发:隋唐

3)正式成为经济重心:两宋 中国古代经济重心南移的表现,主要表现在以下

几个方面:

(1)南方户口超过北方,户口分布重心的南移

(2)南方的农业、手工业和商业全面超过北方

(3)南方地区在国家财政中占据举足轻重的地位

——摘自齐涛主编《中国古代经济史》三、中国古代经济重心的南移1、原因

1)中原人口大量南迁

2)南方安定的社会环境

3)自然条件优越,经济发展潜力巨大

2、过程

1)初步开发:魏晋南北朝

2)进一步开发:隋唐

3)正式成为经济重心:两宋

3、影响:

1)文化重心南移 明清时期我国农学家(共72位)的地域分布状况图表解读:从中可见明清时期的农学家绝大多数集

中在江苏浙江两省,占总数的54.92%,按东南六省

计,则占到总数的80.28%,农学人才的这种集中分

布,和明清时期我国东南人才研究的分布状况非常

相似,只不过农学人才的数量很少而已。汉代以来我国政治人才的地域分布演变状况 “从汉至唐,全国人才集中于黄河流域,唐朝

共有宰相369人,90%时是北方籍。北宋和南宋是

北南人才的转折点,宋代河南出宰相21人,其中

北宋18人,南宋3人;宋代浙江出宰相24人,其中

北宋4人,南宋20人,既是证明。明代宰辅189人,

南方籍占2/3以上;明代文魁(状元、榜眼、探花、

会元)244人,其中南方占88%,北方占12%。

清代博学鸿词267人,江、浙、赣、皖四省即

占75%。”

——改编自国学网文章《农业和文明发展》 “元明清三代,南方经济重心和文化重心的地

位不可动摇。南北文化的差距伴随着南北经济差距

的加大日益扩大。明初的科举,南人及第者十倍于

北人,以至不得不采用南北分卷,勉强维持南北人

数的均衡。

清初顾炎武评价北方文化时曾说:‘今日北方

有二患,一曰地荒,一曰人荒。’地荒是指北方

经济的衰退,人荒是指文化上的衰落。

有清一代,著名的学者绝大多数为南方人,如

顾炎武、黄宗羲、王夫之等,江苏省的状元就占全

国的一半,明清文化已经以南方文化为主。”

——摘自齐涛主编《中国古代经济史》三、中国古代经济重心的南移1、原因

1)中原人口大量南迁

2)南方安定的社会环境

3)自然条件优越,经济发展潜力巨大

2、过程

1)初步开发:魏晋南北朝

2)进一步开发:隋唐

3)正式成为经济重心:两宋

3、影响:

1)文化重心南移

2)经济重心和政治军事重心分离,由此促使沟通南北经济的交通运输的发展(漕运)

均田制:始于北魏(孝文帝改革),盛于隋唐

评价——

积极:增加国家收入,缓和阶级矛盾,稳定社会

消极:不能彻底解决土地兼并问题3、战国以后:

1)土地私有制:地主私有、君主私有、自耕农私有

关于地主私有土地——

起源:春秋战国时期

发展途径:土地兼并

一、我国古代的土地制度1、概念:

2、原因:土地兼并,人口增加,人均占地减少

3、发展历程:

战国产生——秦汉初步发展——唐宋普遍化——明清广泛流行

二、租佃关系日趋普遍化①佃农对地主的人身依附关系相对减弱,农民的生产积极性提高。

②促进了商品经济的发展和新的生产关系的产生。4、影响:区域经济和重心的南移高一历史

主讲教师:刘文芳2011年1月23日,广州火车站迎来春运客流高峰。 山东(中原地区)山西(以关中为主)江南(长江以南,还没有开发)龙门碣石以北(半农半牧区,分塞内、塞外)经济重心一、四大经济区域的形成(秦汉时期)材料一:《颜氏家训》中说:“昔在江南,不

信有千人之毡帐;及来河北,不信二万斛船。”

材料二: 《史记·货殖列传》:“楚越之地,

地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……

不待贾(买卖)而足……无积聚而多贫。是故江

淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”以上两则材料反映了什么历史现象?

说明了什么问题?山东(中原地区)山西(以关中为主)江南(长江以南,还没有开发)龙门碣石以北(半农半牧区,分塞内、塞外)经济重心总特点:多样性、不平衡一、四大经济区域的形成(秦汉时期)1、原因:

2、过程

3、影响第一次南迁第二次南迁第三次南迁两晋天灾人祸二、中原人口的大量外迁晋惠帝八王之乱:西晋统治者内部历时16年(291~

306)之久的战乱,社会经济生产遭

到严重破坏,西晋统治集团的力量消

耗殆尽,隐伏着的阶级矛盾、民族矛

盾迅速爆发。 永嘉之乱:永嘉五年(公元311年),匈奴兵攻

陷西晋京师洛阳,晋怀帝被俘。纵兵烧掠,杀王

公士民三万余人,自此西晋名存实亡。 《永嘉行》

——(唐)张籍

黄头鲜卑入洛阳,胡儿执戟升明堂。

晋家天子作降虏,公卿奔走如牛羊。

紫陌旋幡暗相触,家家鸡犬惊上屋。

妇人出门随乱兵,夫死眼前不敢哭。

九州诸侯自顾土,无人领兵来护主。

北人避胡多在南,南人至今能晋语。西晋以来北方向江南移民路线示意图1、原因:

2、过程

3、影响第一次南迁第二次南迁第三次南迁两晋天灾人祸唐安史之乱二、中原人口的大量外迁安史之乱1、原因:

2、过程

3、影响第一次南迁第二次南迁第三次南迁两晋天灾人祸唐安史之乱两宋靖康之乱二、中原人口的大量外迁公元1127年,金军再度南下,攻破东京,俘虏

了宋徽宗和宋钦宗。史称“靖康之变”。1、原因:

2、过程

3、影响第一次南迁第二次南迁第三次南迁两晋天灾人祸唐安史之乱两宋靖康之乱1)促进了南方经济的发展

(劳动力、生产工具、劳动技术)

2)促进了民族融合和文化交流二、中原人口的大量外迁(1)材料1、2反映南方经济有哪些发展?

(2)上述材料反映我国古代经济发展出现了什么

重大变化?材料1:(东晋建立后)百许年中,无风尘之警,区

域之内,晏如也。……地广野丰,民勤本业,一岁或捻

(丰收之年),则数郡忘饥。会土(会稽郡)带海傍湖,

良畴亦数十万顷,膏腴土地,亩值一金,……荆城(荆

州)跨南楚之富,扬部(扬州)有全吴之沃,鱼盐杞梓

之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

──《宋书·孔秀恭等传论》

材料2:朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财

赋,而吴中又为东南根柢。语曰:“苏常熟,天下足。”

──《陆游集》三、中国古代经济重心的南移1、原因

1)中原人口大量南迁

2)南方安定的社会环境

3)自然条件优越,经济发展潜力巨大

2、过程

1)初步开发:魏晋南北朝

2)进一步开发:隋唐

3)正式成为经济重心:两宋 中国古代经济重心南移的表现,主要表现在以下

几个方面:

(1)南方户口超过北方,户口分布重心的南移

(2)南方的农业、手工业和商业全面超过北方

(3)南方地区在国家财政中占据举足轻重的地位

——摘自齐涛主编《中国古代经济史》三、中国古代经济重心的南移1、原因

1)中原人口大量南迁

2)南方安定的社会环境

3)自然条件优越,经济发展潜力巨大

2、过程

1)初步开发:魏晋南北朝

2)进一步开发:隋唐

3)正式成为经济重心:两宋

3、影响:

1)文化重心南移 明清时期我国农学家(共72位)的地域分布状况图表解读:从中可见明清时期的农学家绝大多数集

中在江苏浙江两省,占总数的54.92%,按东南六省

计,则占到总数的80.28%,农学人才的这种集中分

布,和明清时期我国东南人才研究的分布状况非常

相似,只不过农学人才的数量很少而已。汉代以来我国政治人才的地域分布演变状况 “从汉至唐,全国人才集中于黄河流域,唐朝

共有宰相369人,90%时是北方籍。北宋和南宋是

北南人才的转折点,宋代河南出宰相21人,其中

北宋18人,南宋3人;宋代浙江出宰相24人,其中

北宋4人,南宋20人,既是证明。明代宰辅189人,

南方籍占2/3以上;明代文魁(状元、榜眼、探花、

会元)244人,其中南方占88%,北方占12%。

清代博学鸿词267人,江、浙、赣、皖四省即

占75%。”

——改编自国学网文章《农业和文明发展》 “元明清三代,南方经济重心和文化重心的地

位不可动摇。南北文化的差距伴随着南北经济差距

的加大日益扩大。明初的科举,南人及第者十倍于

北人,以至不得不采用南北分卷,勉强维持南北人

数的均衡。

清初顾炎武评价北方文化时曾说:‘今日北方

有二患,一曰地荒,一曰人荒。’地荒是指北方

经济的衰退,人荒是指文化上的衰落。

有清一代,著名的学者绝大多数为南方人,如

顾炎武、黄宗羲、王夫之等,江苏省的状元就占全

国的一半,明清文化已经以南方文化为主。”

——摘自齐涛主编《中国古代经济史》三、中国古代经济重心的南移1、原因

1)中原人口大量南迁

2)南方安定的社会环境

3)自然条件优越,经济发展潜力巨大

2、过程

1)初步开发:魏晋南北朝

2)进一步开发:隋唐

3)正式成为经济重心:两宋

3、影响:

1)文化重心南移

2)经济重心和政治军事重心分离,由此促使沟通南北经济的交通运输的发展(漕运)

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势