纲要上册 第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共53张ppt)

文档属性

| 名称 | 纲要上册 第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共53张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-06 13:46:47 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元

从中华文明起源到秦汉大一统国家的

建立与巩固

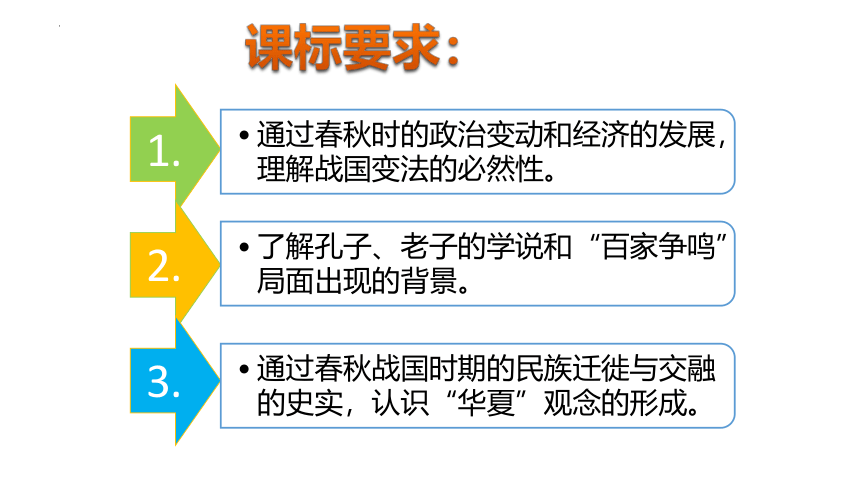

课标要求:

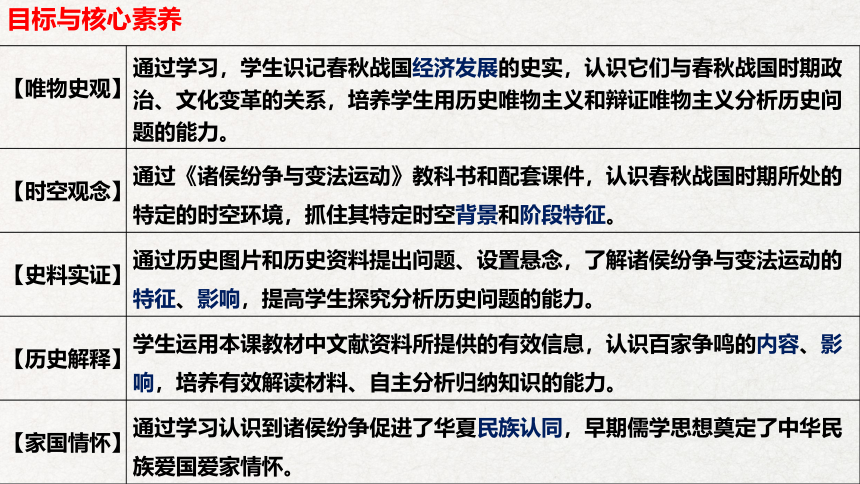

目标与核心素养

【唯物史观】 通过学习,学生识记春秋战国经济发展的史实,认识它们与春秋战国时期政治、文化变革的关系,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

【时空观念】 通过《诸侯纷争与变法运动》教科书和配套课件,认识春秋战国时期所处的特定的时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

【史料实证】 通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,了解诸侯纷争与变法运动的特征、影响,提高学生探究分析历史问题的能力。

【历史解释】 学生运用本课教材中文献资料所提供的有效信息,认识百家争鸣的内容、影响,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

【家国情怀】 通过学习认识到诸侯纷争促进了华夏民族认同,早期儒学思想奠定了中华民族爱国爱家情怀。

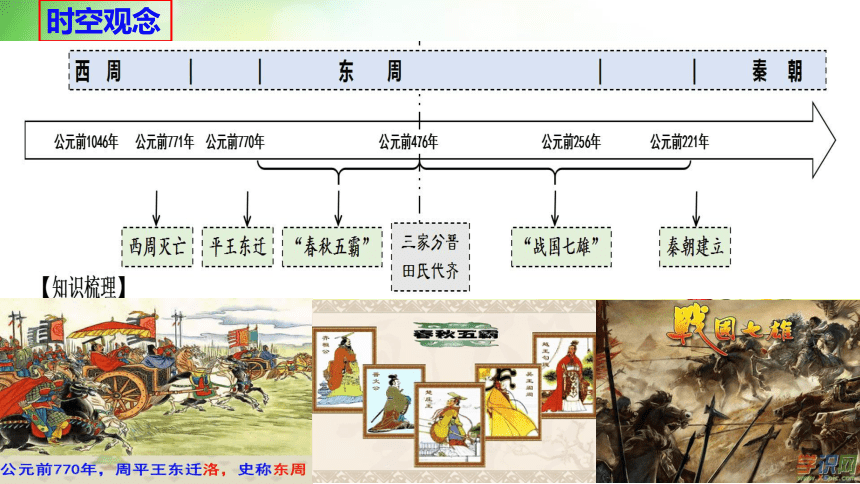

时空观念

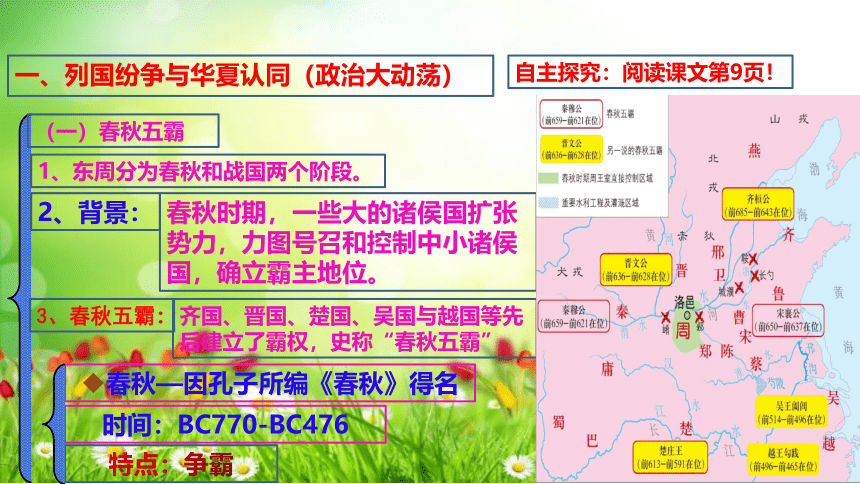

(一)春秋五霸

1、东周分为春秋和战国两个阶段。

2、背景:

3、春秋五霸:

春秋时期,一些大的诸侯国扩张势力,力图号召和控制中小诸侯国,确立霸主地位。

自主探究:阅读课文第9页!

一、列国纷争与华夏认同(政治大动荡)

齐国、晋国、楚国、吴国与越国等先后建立了霸权,史称“春秋五霸”

春秋—因孔子所编《春秋》得名

时间:BC770-BC476

特点:争霸

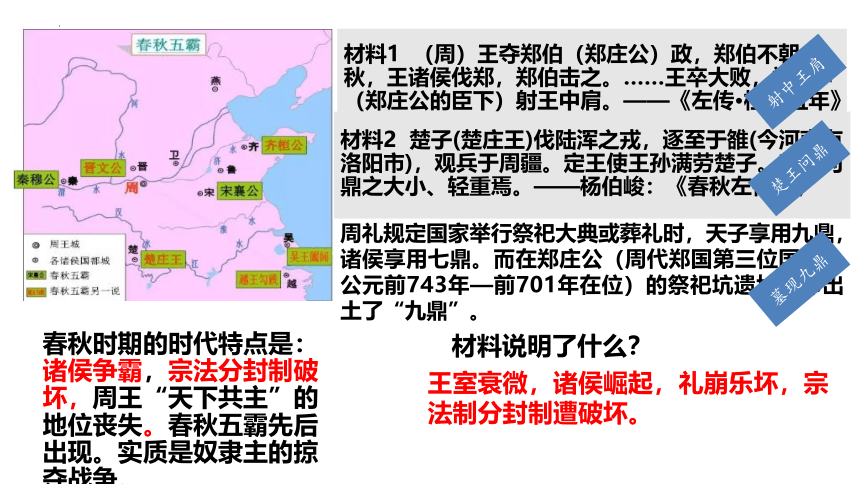

材料1 (周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王诸侯伐郑,郑伯击之。……王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射王中肩。——《左传·桓公五年》

材料2 楚子(楚庄王)伐陆浑之戎,逐至于雒(今河南有洛阳市),观兵于周疆。定王使王孙满劳楚子。楚子问鼎之大小、轻重焉。——杨伯峻:《春秋左传注》

材料说明了什么?

王室衰微,诸侯崛起,礼崩乐坏,宗法制分封制遭破坏。

春秋时期的时代特点是:诸侯争霸,宗法分封制破坏,周王“天下共主”的地位丧失。春秋五霸先后出现。实质是奴隶主的掠夺战争。

射中王肩

楚王问鼎

周礼规定国家举行祭祀大典或葬礼时,天子享用九鼎,诸侯享用七鼎。而在郑庄公(周代郑国第三位国君,公元前743年—前701年在位)的祭祀坑遗址中却出土了“九鼎”。

墓现九鼎

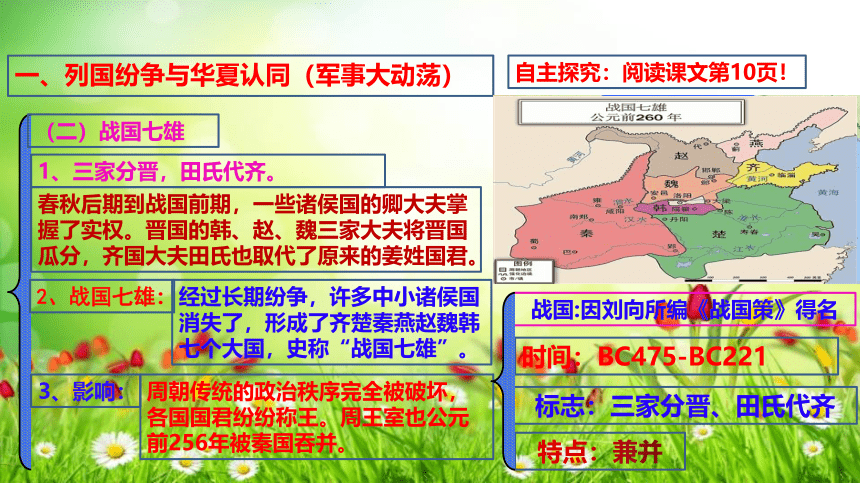

(二)战国七雄

1、三家分晋,田氏代齐。

2、战国七雄:

春秋后期到战国前期,一些诸侯国的卿大夫掌握了实权。晋国的韩、赵、魏三家大夫将晋国瓜分,齐国大夫田氏也取代了原来的姜姓国君。

自主探究:阅读课文第10页!

一、列国纷争与华夏认同(军事大动荡)

经过长期纷争,许多中小诸侯国消失了,形成了齐楚秦燕赵魏韩七个大国,史称“战国七雄”。

3、影响:

周朝传统的政治秩序完全被破坏,各国国君纷纷称王。周王室也公元前256年被秦国吞并。

战国:因刘向所编《战国策》得名

时间:BC475-BC221

标志:三家分晋、田氏代齐

特点:兼并

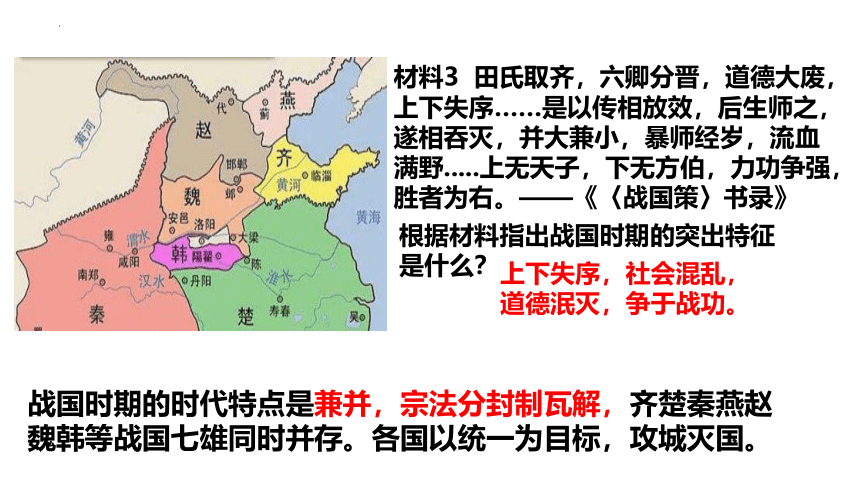

材料3 田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野.....上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。——《〈战国策〉书录》

根据材料指出战国时期的突出特征是什么?

上下失序,社会混乱,道德泯灭,争于战功。

战国时期的时代特点是兼并,宗法分封制瓦解,齐楚秦燕赵魏韩等战国七雄同时并存。各国以统一为目标,攻城灭国。

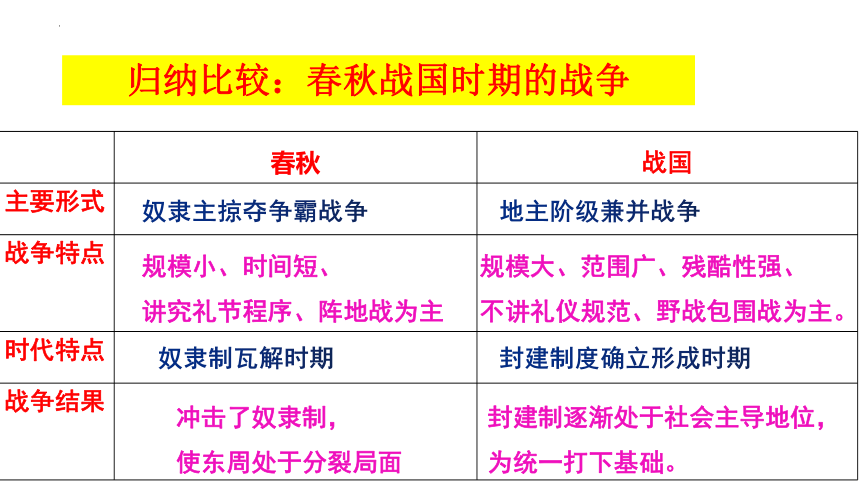

春秋 战国

主要形式

战争特点

时代特点

战争结果

归纳比较:春秋战国时期的战争

奴隶主掠夺争霸战争

规模小、时间短、

讲究礼节程序、阵地战为主

奴隶制瓦解时期

冲击了奴隶制,

使东周处于分裂局面

地主阶级兼并战争

规模大、范围广、残酷性强、

不讲礼仪规范、野战包围战为主。

封建制度确立形成时期

封建制逐渐处于社会主导地位,为统一打下基础。

思考:春秋战国时期的列国纷争有何影响?

特点:王室衰微,诸侯崛起,礼崩乐坏,宗法制分封制遭破坏,各民族交融,华夏族发展壮大。

影响:①周朝传统的统治秩序完全被破坏。社会动荡、社会秩序混乱。

经济遭到严重破坏。给人民带来深重灾难。

②推动了民族交融和华夏族的发展壮大;推动了变法运动的兴起,

促进政治改革;有利于结束分裂实现统一。

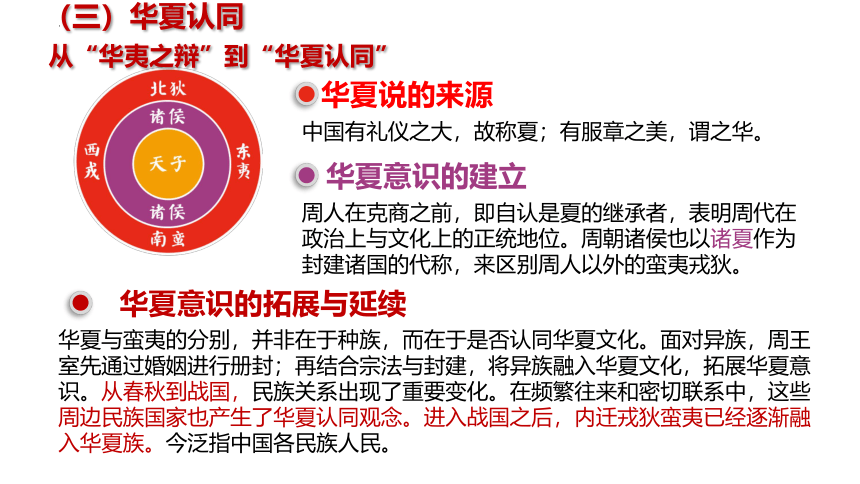

华夏意识的拓展与延续

华夏意识的建立

周人在克商之前,即自认是夏的继承者,表明周代在政治上与文化上的正统地位。周朝诸侯也以诸夏作为封建诸国的代称,来区别周人以外的蛮夷戎狄。

华夏说的来源

华夏与蛮夷的分别,并非在于种族,而在于是否认同华夏文化。面对异族,周王室先通过婚姻进行册封;再结合宗法与封建,将异族融入华夏文化,拓展华夏意识。从春秋到战国,民族关系出现了重要变化。在频繁往来和密切联系中,这些周边民族国家也产生了华夏认同观念。进入战国之后,内迁戎狄蛮夷已经逐渐融入华夏族。今泛指中国各民族人民。

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

从“华夷之辩”到“华夏认同”

(三)华夏认同

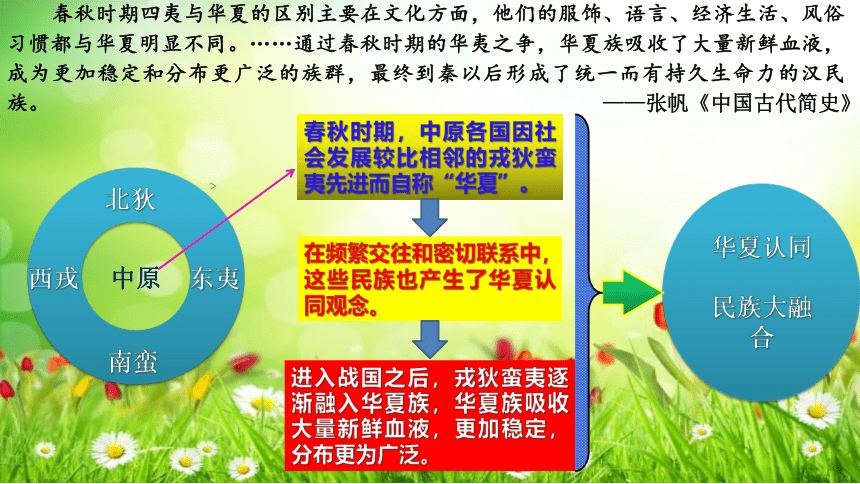

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

华夏认同

民族大融合

进入战国之后,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,华夏族吸收大量新鲜血液,更加稳定,分布更为广泛。

春秋时期,中原各国因社会发展较比相邻的戎狄蛮夷先进而自称“华夏”。

在频繁交往和密切联系中,这些民族也产生了华夏认同观念。

春秋时期四夷与华夏的区别主要在文化方面,他们的服饰、语言、经济生活、风俗习惯都与华夏明显不同。……通过春秋时期的华夷之争,华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更广泛的族群,最终到秦以后形成了统一而有持久生命力的汉民族。 ——张帆《中国古代简史》

同源共祖

“历史上常常有这样的战争,他们虽然像一切战争一样不可避免地带来种种惨祸、暴行、灾难、痛苦,但它们仍然是进步的战争,它们促进了人类的发展,加速地破坏极端有害和反动的制度。”

唐朝孔颖达在《春秋左传正义·定公十年》中说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为族群、文化、国家政权,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念滋生发展。

宅兹中国

大禹治水

划“九州”“五服”

《诗经·商颂》

战国《尚书·禹贡》

西周何尊

尧舜传说

春秋末年

炎黄传说

三皇五帝

战国时代

读图学史

对比课本第9页“春秋列国形势图”和第10页“战国形势图”,你看出了哪些不同?思考一下这些不同反映了什么问题?

①春秋时期的晋被韩赵魏三国取代,

宋、鲁、吴等国消失。

②北部地区出现了长城。

③出现不少新兴城市,如邯郸、大梁等。

新兴地主阶级崛起并夺取政权,局部统一,统一趋势加强

周边少数民族强大起来

社会生产力发展,

封建经济发展起来

社会大转型:春秋战国时期由奴隶社会转变为封建社会

不同:

问题:

手工业:

冶铁技术出现,战国时期手工业分工更加细密

二、春秋战国时期的经济发展与变法运动

商业:

工商业繁荣,私商产生,货币流通广泛,出现一批中心城市

农业:

①铁农具和牛耕的出现推广,推动社会生产力的发展

②井田制瓦解,封建土地私有制确立,小农经济产生

③兴建水利灌溉工程

经济政策:

商鞅变法,首倡重农抑商政策

社会经济性质:

从奴隶制经济过渡到封建社会经济

1、经济大发展

◎考古出土春秋时期的铁制农具和穿有鼻环的牛尊

公作则迟,有所匿其力也;

分地则速,无所匿其力也。

—《吕氏春秋·审分》

井

公

私

新

私

私

私

私

私

私

私

铁器牛耕引发的经济变革

生产力发展

生产关系变革

铁犁

牛耕

农业

进步

井田制瓦解

佃农自耕农

小农经济初现

新兴地主

私田开拓

公田不治

简要说明:根据材料并结合所学分析井田制瓦解的原因?

根本原因:铁农具的使用和牛耕的出现生产力水平提高。

直接原因:各国的税制改革;

客观原因:春秋时期,诸侯争霸,井田上的劳动力日益减少,大量公田被抛荒。

彻底废除:商鞅变法,从法律上废除了井田制。

农业的发展推动社会分工,促进了工商业的繁荣。

工商业的发展促进了新兴商人的崛起,社会阶层出现分化,新的统治阶级应运而生。

西汉学者刘向概括战国时期的混乱局面说:田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。贪饕无耻,竞进无厌,国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。

——《战国策(书录)》

政治动荡和经济发展

礼崩乐坏

各国不得不进行改革、变法,以增强国家实力,立足于乱世

春秋战国政治特点

兼并频生

诸国林立

国策相异

核心素养

史料实证

国家 国王 措施 成效

魏 魏文侯 李悝变法,发展经济,改革军事 成为战国前期最强大的国家

楚 楚悼王 吴起变法,加强中央集权 国力一度强盛

赵 武灵王 学习胡服骑射 军力强大

韩 汉昭侯 申不害改革 取得一定成效

齐 齐威王 邹忌改革 成为较强大的国家

燕 燕昭王 乐毅改革 国家强盛

商鞅之前的变法(战国时期)

二、经济发展与变法运动(经济大发展和政治大动荡)

自主探究:阅读课文第10一11页!

2、商鞅变法运动

(1)背景:

①战国时期生产力发展推动了社会经济发展;封建土地私有制产生。

②________ 阶级力量壮大。

③战国时期________日益剧烈,各国为了富国强兵,纷纷开展政治、经济、军事、社会制度改革。

④变法运动成为战国时期的一股潮流,各国通过变法,推动社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

新兴地主

兼并战争

(2)目的:

为实现________、巩固统治。

富国强兵

二、经济发展与变法运动(经济大发展和政治大动荡)

自主探究:阅读课文第10一11页!

2、商鞅变法运动

(3)开始时间:

①经济:_______ ,奖励耕织;“______ ,______ ”,授田于百姓。

②政治:奖励____,剥夺和限制贵族特权;普遍推行__ _制, 其主要官员由_____任免。

③社会管理:在民间实行 _______;强制大家庭拆散为个体小家庭

(4)内容:

公元前356年。

重农抑商

废井田

开阡陌

军功

县

君主

什伍连坐

商鞅变法的主要措施及作用

二、经济发展与变法运动(经济大发展和政治大动荡)

自主探究:阅读课文第10一11页!

2、商鞅变法运动

(5)特点:

顺应了_________;是战国时期持续时间最长、涉及面最广、 改革最为_____的一次变法。

(6)影响:

①推动了社会转型,逐步建立起________的政治制度。

②使秦国________。为秦_________奠定了基础。

历史潮流

彻底

君主专制

国富兵强

统一中国

(1)积极性:

①商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、全面、范围广、改革最为彻底的一次变法。

②变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

(2)局限性:变法轻视教化,鼓吹轻罪重罚,开文化高压政策之恶例。变法在一定程度上加重了对广大人民的剥削和压迫。变法未与旧制度、旧文化、旧习俗彻底划清界限。

结 果

商鞅死而秦法未败。

“商鞅死”原因

①旧贵族抵制新法,进行反扑。②秦惠文王维护和强化王权的需要。③商甲个人的因素(不畏强权、行事专断、刻薄寡恩、用刑太过)

成功原因

国君支持(政治保障)。指导思想正确,态度坚决,铁腕改革。改革内容全面彻底,措施行之有效。

根本原因:顺应历史潮流和变革的需要。策略得当,取信于民。

评 价

公元前600至前300年间,是人类文明的轴心时代。……在轴心时代里,各个文明都出现了伟大的精神导师——古希腊有

苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,以色列有犹太教的先知们,古印度有释迦牟尼,中国有孔子、老子……他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,也一直影响着人类的生活。

——(德)雅斯贝尔斯《历史的起源与目标》

三、孔子和老子(思想大繁荣)

自主探究:阅读课文第11一12页!

(1)地位身世:____学派的创始人,出身于春秋后期鲁国破落贵族家庭。

(2)社会背景:针对_________、_________的形势,就伦理和政治重建问题提出理论主张。

1.孔子

儒家

礼崩乐坏

社会动荡

三、孔子和老子(思想大繁荣)

自主探究:阅读课文第11一12页!

(3)思想主张

①核心观念是“___”,意为关爱他人,进而主张统治者顺应民心,爱惜民力。

②主张“_________”,通过以身作则的道德来治理国家。改良政治。

③主张恢复西周等级森严的_____制度,但也承认制度随着时代变化应当有所改良。主张有等级差别的爱。

④性相近。

④天命观:敬鬼神而远之

仁

为政以德

礼乐

15

政治:

仁:仁者爱人

礼:克己复礼,主张恢复周礼

为政以德,改良政治

教育:有教无类,因材施教,创办私学

天命观:敬鬼神而远之

1

01

仁:仁者爱人

04

改良政治

06

教育:

有教无类

02

礼:

克己复礼

05

天命:

敬而远之

03

德:

为政以德

孔子

仁者爱人”

己所不欲,勿施于人。

克己复礼为仁。

“君君,臣臣,父父,子子。”

“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也”——《论语·子罕》

“天行健,君子以自强不息”——《易传》

“穷则变,变则通,通则久”——《易传》

“君使臣以礼,臣事君以忠”——《论语》

“知之为知之,不知为不知”

“三人行,必有我师焉”

“学而不思则罔,思而不学则殆”

“温故而知新,可以为师矣”

执两用中,不走极端。贤者过之,愚者不及,过犹不及。

质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。

三、孔子和老子(思想大繁荣)

自主探究:阅读课文第11一12页!

(4)教育成就

①以“_________”的思想办学,打破了贵族阶层垄断文化教育的局面,推动了私学的发展。

②晚年整理的《诗》《书》《礼》《易》《 _____ 》等文献,后来成为儒家的经典。

(5)相关著作:他的主要思想和言论记载在由其_______________整理成的《_____》当中。

有教无类

春秋

弟子及再传弟子

论语

16

学习方法:

教学方法:

教学原则:

学习态度:

孔子的教育思想

01

02

03

04

首创私学

05

“有教无类”

“因材施教”

教育贡献:

“温故而知新”

“学思结合”

“当仁不让于师”

“知之为知之,不知为不知”

(1)地位身世:____学派创始人,春秋后期___国人。其观点见于《_____ 》一书。

(2)思想主张:①将天地万物本原归结为“____”。

②提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,

追求 _________,是中国古代朴素的_______。

③思想包含着朴素的_______。揭示出事物存在着相互依存、

相互转化的矛盾;认为物极必反,________。

④政治上对现实不满,主张顺其自然,________,

甚至退回到_________的时代。

【特别提示】

“无为”:老子的“无为”不是指不作为,而是指统治者不妄为、不胡作非为和为所欲为。其最高境界是“无为而无不为”。

道家

楚

老子

道

天人合一

唯物论

辩证法

柔能克刚

无为而治

小国寡民

2.老子

道生一,一生二,二生三,三生万物

人法地,地法天,天法道,道法自然

中外历史纲要(上)第一单元

人物 背景 籍贯 思 想 影 响

孔子 春秋后期鲁国人,名丘,字仲尼 仁,德政;恢复周礼,有所改良;创办私学,有教无类;删述六经。

老子 春秋后期楚国人,姓李,名耳,字聃

道;朴素的唯物论和辩证法;顺其自然,无为而治,小国寡民;《老子》

礼崩乐坏,社会动荡

开创了儒家学派,儒学逐渐成为中国传统文化的主流思想;打破贵族垄断教育,推动私学发展;对 三代文化传承有重大贡献。

开创了道家学派;对中国的文化、哲学、政治等产生了重要影响。

经济

铁犁牛耕推广,土地私有制确立

政治

分封制崩溃,诸侯争霸,礼贤下士

社会:

各国纷争,提供了自由宽松的环境)

阶级关系

士阶层的崛起

思想文化

根本原因

社会生产力发展促进社会变革)

私学兴起,造就大批人才

1、百家争鸣的背景

四、百家争鸣(思想大繁荣)

2.主题:针对社会现实问题提出自己的政治主张。

22

3、表 现

“百家争鸣”

孟子

核心:“仁政”思想

民本思想:“民贵君轻”

民为贵,社稷次之,君为轻。

义利观:先义后利

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

人性论:人性本善

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也……

01

02

03

04

23

1. 政治上:隆礼重法;礼法兼施,王霸并用

民本思想:“君舟民水”

2.人性论:人性本恶,强调后天环境和教育

3. 天命观:“天行有常”“人道有为” “制天命而用之”

4.历史观:法后王

“百家争鸣”

荀子

孔子、老子及“百家争鸣”

表 现

24

表 现

“百家争鸣”

庄子

“齐物”,即万物齐一,任何事物在本质上相同

“逍遥”的人生态度,旁观、超然、无所恃

天与人“不相胜”,人必须顺应自然

道家

25

表 现

“百家争鸣”

阴阳家

五行学说;“相生相胜”理论;

“五德终始”、“五德转移”说;

邹衍

26

表 现

“百家争鸣”

墨子

墨家

兼爱非攻

天志明鬼

尚同尚贤

节用节葬

孔子“爱人”是有等差的爱;

墨子的“兼爱”是无等差的爱,代表下层平民利益。

27

表 现

“百家争鸣”

韩非子

法家

法、术、势相结合,建立君主专制的中央集权国家。

以法治国

认为历史是向前发展的,主张变法革新,代表新兴地主阶级的利益;

人性:人性本恶

派别 代表人物 主要主张 地位或影响

儒家 孟子 认为_______。核心:提倡“仁政”。薄敛省刑。 义利观:先义后利。 民本思想:民贵君轻。

荀子 人性恶 ,主张_________。礼法并施。君舟民水。 “仁义、王道”。“制天命而用之”,认识自然。

道家 庄子 齐物、逍遥。天与人不相胜、顺应自然。

阴阳家 邹衍 认为五行间相互促进又相互制约,提出了“_________”理论。 代表了中国古代对______朴素的_____认识

人性善

隆礼重法

相生相胜

自然界

科学

3.主要派别、主张、特点、影响。

墨家 墨子 提倡_____,主张“_____”“______”“尚贤” 代表下层平民利益

法家 韩非 主张以___为工具管理国家,以法治国。控制臣民提出专制主义中央集权理论,权、术、势相结合。 史观:历史是不断向前发展的,与时俱进变法革新 特点:强权、霸道 反映了 _________ 的政治思想

节俭

兼爱

非攻

法

中央集权

各家针对社会现状提出了不同的思想主张

【拓展】百家争鸣中的治国理念

(1)儒家的孔子主张“仁”“克己复礼”,反映了奴隶主贵族面对春秋时期诸侯争霸、社会矛盾剧烈的局面,希望缓和社会矛盾,继续维护奴隶主贵族的统治;战国时期的孟子、荀子分别主张“仁政”“仁义”,反映了战国时期新兴地主阶级调和阶级矛盾、改造社会的愿望。

(2)法家(韩非)主张改革、君主专制、中央集权、法治,代表了战国时期新兴地主阶级主张改革和加强中央集权的愿望。

(3)道家主张“道”和“无为而治”的小国寡民社会,反映了春秋战国时期没落奴隶主贵族面对诸侯争霸、割据林立局面的一种消极情绪。

(4)战国时期墨家(墨子)主张“兼爱”“非攻”“尚贤”,代表了小生产者要求分享利益、渴望社会安定的愿望。

“百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后代的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。 ——侯外庐《中国思想史纲》

特点:各派代表人物聚众讲学,研讨学术,著书立说,并对各种问题提出了不同的见解,相互辩论,相互抨击;同时又相互影响,取长补短,兼容并包和宽容开放,促进了思想文化的繁荣。

性质:是中国历史上第一次思想解放运动。

意义:1.为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定思想理论基础。

2.奠定了后世中华思想文化发展的基础:①儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;②道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础;③法家思想中的变革精神成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器;④墨家提倡实践精神,在逻辑学方面做出较大贡献。在很大程度上,它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。

3.形成中国传统文化体系,也形成兼容并包、宽容开放的特点,对后世文化学术产生极大的影响。

4、“百家争鸣”(意义)

1、大动荡:王室衰微,列国纷争,诸侯争霸,战争频繁;

2、大融合:战争冲突,频繁往来,民族融合,华夏认同;

3、大发展:铁犁牛耕,地制流变,转公为私,经济发展;

4、大变革:诸雄争霸,适者生存,变法运动,富国强兵;

5、大解放:时局动荡,救国救民,著书立说,百家争鸣。

本课小结

春秋战国时期是我国历史上一个大动荡、大融合、大发展、大变革、大解放的时代:

课堂总结

诸侯纷争与变法运动

列国纷争与华夏认同:春秋与战国、华夏认同

经济发展与变法运动

孔子与老子

、百家争鸣

经济发展:农业、工商业

变法运动:战国时期的主要变法、商鞅变法

百家争鸣的背景

百家争鸣的影响

课堂检测

1.周庄王十四年(公元前683年),齐桓公伐鲁,败于长勺;齐国随后联合宋国攻鲁,败于乘丘。次年,宋国伐鲁以报乘丘之败,鲁国再胜。周庄王十七年,齐、鲁会盟于柯。上述记载表明当时( )

A.齐国注重维护王室尊严

B.鲁国成为众矢之的

C.传统社会秩序受到冲击

D.兼并战争愈演愈烈

2.陶朱公范蠡在经商过程中信奉“财币欲其行如流水”的观点,提出“务完物,无息币”。材料主要是指( )

A.主张商业投资多元化

B.加速商品、货币流通领域的周转

C.强调商品的贱买贵卖

D.根据市场行情的变化来调整经营

3.张荫麟在《中国史纲》中提道:“秦地本是戎狄之区……直至孝公变法时,秦人还不脱戎狄之俗。例如他们还父兄子弟和姑媳妯娌同寝一室,这大约是沿着游牧时代以一个帐幕为一家的经济办法。这种陋俗经商鞅的严禁才消灭。”该论述中的秦国的社会转型表现在( )

A.编制户口,加强国家管理

B.奖励军功,取消世卿世禄制

C.废除井田,承认土地私有制

D.强制大家庭拆散为个体小家庭,推动小农经济发展

4.战国时,荀子游访秦国后,在《强国篇》中谈道:秦民风淳朴,官吏忠于职守,士大夫效忠王室,朝廷办事效率高,“故四世(自秦孝公起的四位国君)有胜,非幸也,数也”。荀子的观点可以说明( )

A.秦国的四位国君很有作为,秦的强盛是必然的

B.秦国军事上的胜利是偶然因素所致

C.由于秦国统治政策得当,其强盛成为形势发展的必然

D.封建经济发展是秦国强盛的根本原因

5.(2011·全国卷·24)董仲舒认为孔子撰《春秋》的目的是尊天子、抑诸侯、崇周制而“大一统”,以此为汉武帝加强中央集权服务,从而将周代历史与汉代政治联系起来。西周时代对于秦汉统一的重要历史影响在于( )

A.构建了中央有效控制地方的制度

B.确立了君主大权独揽的集权意识

C.形成了天下一家的文化心理认同

D.实现了国家对土地与人口的控制

C

6.(2015·1全国Ⅰ卷·25)《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地张,在个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加( )

A.促进了个体小农经济的形成

B.抑制了手工业和商业的发展

C.导致畜力与铁制农具的使用

D.阻碍了大土地所有制的成长

A

第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元

从中华文明起源到秦汉大一统国家的

建立与巩固

课标要求:

目标与核心素养

【唯物史观】 通过学习,学生识记春秋战国经济发展的史实,认识它们与春秋战国时期政治、文化变革的关系,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

【时空观念】 通过《诸侯纷争与变法运动》教科书和配套课件,认识春秋战国时期所处的特定的时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

【史料实证】 通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,了解诸侯纷争与变法运动的特征、影响,提高学生探究分析历史问题的能力。

【历史解释】 学生运用本课教材中文献资料所提供的有效信息,认识百家争鸣的内容、影响,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

【家国情怀】 通过学习认识到诸侯纷争促进了华夏民族认同,早期儒学思想奠定了中华民族爱国爱家情怀。

时空观念

(一)春秋五霸

1、东周分为春秋和战国两个阶段。

2、背景:

3、春秋五霸:

春秋时期,一些大的诸侯国扩张势力,力图号召和控制中小诸侯国,确立霸主地位。

自主探究:阅读课文第9页!

一、列国纷争与华夏认同(政治大动荡)

齐国、晋国、楚国、吴国与越国等先后建立了霸权,史称“春秋五霸”

春秋—因孔子所编《春秋》得名

时间:BC770-BC476

特点:争霸

材料1 (周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王诸侯伐郑,郑伯击之。……王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射王中肩。——《左传·桓公五年》

材料2 楚子(楚庄王)伐陆浑之戎,逐至于雒(今河南有洛阳市),观兵于周疆。定王使王孙满劳楚子。楚子问鼎之大小、轻重焉。——杨伯峻:《春秋左传注》

材料说明了什么?

王室衰微,诸侯崛起,礼崩乐坏,宗法制分封制遭破坏。

春秋时期的时代特点是:诸侯争霸,宗法分封制破坏,周王“天下共主”的地位丧失。春秋五霸先后出现。实质是奴隶主的掠夺战争。

射中王肩

楚王问鼎

周礼规定国家举行祭祀大典或葬礼时,天子享用九鼎,诸侯享用七鼎。而在郑庄公(周代郑国第三位国君,公元前743年—前701年在位)的祭祀坑遗址中却出土了“九鼎”。

墓现九鼎

(二)战国七雄

1、三家分晋,田氏代齐。

2、战国七雄:

春秋后期到战国前期,一些诸侯国的卿大夫掌握了实权。晋国的韩、赵、魏三家大夫将晋国瓜分,齐国大夫田氏也取代了原来的姜姓国君。

自主探究:阅读课文第10页!

一、列国纷争与华夏认同(军事大动荡)

经过长期纷争,许多中小诸侯国消失了,形成了齐楚秦燕赵魏韩七个大国,史称“战国七雄”。

3、影响:

周朝传统的政治秩序完全被破坏,各国国君纷纷称王。周王室也公元前256年被秦国吞并。

战国:因刘向所编《战国策》得名

时间:BC475-BC221

标志:三家分晋、田氏代齐

特点:兼并

材料3 田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野.....上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。——《〈战国策〉书录》

根据材料指出战国时期的突出特征是什么?

上下失序,社会混乱,道德泯灭,争于战功。

战国时期的时代特点是兼并,宗法分封制瓦解,齐楚秦燕赵魏韩等战国七雄同时并存。各国以统一为目标,攻城灭国。

春秋 战国

主要形式

战争特点

时代特点

战争结果

归纳比较:春秋战国时期的战争

奴隶主掠夺争霸战争

规模小、时间短、

讲究礼节程序、阵地战为主

奴隶制瓦解时期

冲击了奴隶制,

使东周处于分裂局面

地主阶级兼并战争

规模大、范围广、残酷性强、

不讲礼仪规范、野战包围战为主。

封建制度确立形成时期

封建制逐渐处于社会主导地位,为统一打下基础。

思考:春秋战国时期的列国纷争有何影响?

特点:王室衰微,诸侯崛起,礼崩乐坏,宗法制分封制遭破坏,各民族交融,华夏族发展壮大。

影响:①周朝传统的统治秩序完全被破坏。社会动荡、社会秩序混乱。

经济遭到严重破坏。给人民带来深重灾难。

②推动了民族交融和华夏族的发展壮大;推动了变法运动的兴起,

促进政治改革;有利于结束分裂实现统一。

华夏意识的拓展与延续

华夏意识的建立

周人在克商之前,即自认是夏的继承者,表明周代在政治上与文化上的正统地位。周朝诸侯也以诸夏作为封建诸国的代称,来区别周人以外的蛮夷戎狄。

华夏说的来源

华夏与蛮夷的分别,并非在于种族,而在于是否认同华夏文化。面对异族,周王室先通过婚姻进行册封;再结合宗法与封建,将异族融入华夏文化,拓展华夏意识。从春秋到战国,民族关系出现了重要变化。在频繁往来和密切联系中,这些周边民族国家也产生了华夏认同观念。进入战国之后,内迁戎狄蛮夷已经逐渐融入华夏族。今泛指中国各民族人民。

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

从“华夷之辩”到“华夏认同”

(三)华夏认同

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

华夏认同

民族大融合

进入战国之后,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,华夏族吸收大量新鲜血液,更加稳定,分布更为广泛。

春秋时期,中原各国因社会发展较比相邻的戎狄蛮夷先进而自称“华夏”。

在频繁交往和密切联系中,这些民族也产生了华夏认同观念。

春秋时期四夷与华夏的区别主要在文化方面,他们的服饰、语言、经济生活、风俗习惯都与华夏明显不同。……通过春秋时期的华夷之争,华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更广泛的族群,最终到秦以后形成了统一而有持久生命力的汉民族。 ——张帆《中国古代简史》

同源共祖

“历史上常常有这样的战争,他们虽然像一切战争一样不可避免地带来种种惨祸、暴行、灾难、痛苦,但它们仍然是进步的战争,它们促进了人类的发展,加速地破坏极端有害和反动的制度。”

唐朝孔颖达在《春秋左传正义·定公十年》中说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为族群、文化、国家政权,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念滋生发展。

宅兹中国

大禹治水

划“九州”“五服”

《诗经·商颂》

战国《尚书·禹贡》

西周何尊

尧舜传说

春秋末年

炎黄传说

三皇五帝

战国时代

读图学史

对比课本第9页“春秋列国形势图”和第10页“战国形势图”,你看出了哪些不同?思考一下这些不同反映了什么问题?

①春秋时期的晋被韩赵魏三国取代,

宋、鲁、吴等国消失。

②北部地区出现了长城。

③出现不少新兴城市,如邯郸、大梁等。

新兴地主阶级崛起并夺取政权,局部统一,统一趋势加强

周边少数民族强大起来

社会生产力发展,

封建经济发展起来

社会大转型:春秋战国时期由奴隶社会转变为封建社会

不同:

问题:

手工业:

冶铁技术出现,战国时期手工业分工更加细密

二、春秋战国时期的经济发展与变法运动

商业:

工商业繁荣,私商产生,货币流通广泛,出现一批中心城市

农业:

①铁农具和牛耕的出现推广,推动社会生产力的发展

②井田制瓦解,封建土地私有制确立,小农经济产生

③兴建水利灌溉工程

经济政策:

商鞅变法,首倡重农抑商政策

社会经济性质:

从奴隶制经济过渡到封建社会经济

1、经济大发展

◎考古出土春秋时期的铁制农具和穿有鼻环的牛尊

公作则迟,有所匿其力也;

分地则速,无所匿其力也。

—《吕氏春秋·审分》

井

公

私

新

私

私

私

私

私

私

私

铁器牛耕引发的经济变革

生产力发展

生产关系变革

铁犁

牛耕

农业

进步

井田制瓦解

佃农自耕农

小农经济初现

新兴地主

私田开拓

公田不治

简要说明:根据材料并结合所学分析井田制瓦解的原因?

根本原因:铁农具的使用和牛耕的出现生产力水平提高。

直接原因:各国的税制改革;

客观原因:春秋时期,诸侯争霸,井田上的劳动力日益减少,大量公田被抛荒。

彻底废除:商鞅变法,从法律上废除了井田制。

农业的发展推动社会分工,促进了工商业的繁荣。

工商业的发展促进了新兴商人的崛起,社会阶层出现分化,新的统治阶级应运而生。

西汉学者刘向概括战国时期的混乱局面说:田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。贪饕无耻,竞进无厌,国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。

——《战国策(书录)》

政治动荡和经济发展

礼崩乐坏

各国不得不进行改革、变法,以增强国家实力,立足于乱世

春秋战国政治特点

兼并频生

诸国林立

国策相异

核心素养

史料实证

国家 国王 措施 成效

魏 魏文侯 李悝变法,发展经济,改革军事 成为战国前期最强大的国家

楚 楚悼王 吴起变法,加强中央集权 国力一度强盛

赵 武灵王 学习胡服骑射 军力强大

韩 汉昭侯 申不害改革 取得一定成效

齐 齐威王 邹忌改革 成为较强大的国家

燕 燕昭王 乐毅改革 国家强盛

商鞅之前的变法(战国时期)

二、经济发展与变法运动(经济大发展和政治大动荡)

自主探究:阅读课文第10一11页!

2、商鞅变法运动

(1)背景:

①战国时期生产力发展推动了社会经济发展;封建土地私有制产生。

②________ 阶级力量壮大。

③战国时期________日益剧烈,各国为了富国强兵,纷纷开展政治、经济、军事、社会制度改革。

④变法运动成为战国时期的一股潮流,各国通过变法,推动社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

新兴地主

兼并战争

(2)目的:

为实现________、巩固统治。

富国强兵

二、经济发展与变法运动(经济大发展和政治大动荡)

自主探究:阅读课文第10一11页!

2、商鞅变法运动

(3)开始时间:

①经济:_______ ,奖励耕织;“______ ,______ ”,授田于百姓。

②政治:奖励____,剥夺和限制贵族特权;普遍推行__ _制, 其主要官员由_____任免。

③社会管理:在民间实行 _______;强制大家庭拆散为个体小家庭

(4)内容:

公元前356年。

重农抑商

废井田

开阡陌

军功

县

君主

什伍连坐

商鞅变法的主要措施及作用

二、经济发展与变法运动(经济大发展和政治大动荡)

自主探究:阅读课文第10一11页!

2、商鞅变法运动

(5)特点:

顺应了_________;是战国时期持续时间最长、涉及面最广、 改革最为_____的一次变法。

(6)影响:

①推动了社会转型,逐步建立起________的政治制度。

②使秦国________。为秦_________奠定了基础。

历史潮流

彻底

君主专制

国富兵强

统一中国

(1)积极性:

①商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、全面、范围广、改革最为彻底的一次变法。

②变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

(2)局限性:变法轻视教化,鼓吹轻罪重罚,开文化高压政策之恶例。变法在一定程度上加重了对广大人民的剥削和压迫。变法未与旧制度、旧文化、旧习俗彻底划清界限。

结 果

商鞅死而秦法未败。

“商鞅死”原因

①旧贵族抵制新法,进行反扑。②秦惠文王维护和强化王权的需要。③商甲个人的因素(不畏强权、行事专断、刻薄寡恩、用刑太过)

成功原因

国君支持(政治保障)。指导思想正确,态度坚决,铁腕改革。改革内容全面彻底,措施行之有效。

根本原因:顺应历史潮流和变革的需要。策略得当,取信于民。

评 价

公元前600至前300年间,是人类文明的轴心时代。……在轴心时代里,各个文明都出现了伟大的精神导师——古希腊有

苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,以色列有犹太教的先知们,古印度有释迦牟尼,中国有孔子、老子……他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,也一直影响着人类的生活。

——(德)雅斯贝尔斯《历史的起源与目标》

三、孔子和老子(思想大繁荣)

自主探究:阅读课文第11一12页!

(1)地位身世:____学派的创始人,出身于春秋后期鲁国破落贵族家庭。

(2)社会背景:针对_________、_________的形势,就伦理和政治重建问题提出理论主张。

1.孔子

儒家

礼崩乐坏

社会动荡

三、孔子和老子(思想大繁荣)

自主探究:阅读课文第11一12页!

(3)思想主张

①核心观念是“___”,意为关爱他人,进而主张统治者顺应民心,爱惜民力。

②主张“_________”,通过以身作则的道德来治理国家。改良政治。

③主张恢复西周等级森严的_____制度,但也承认制度随着时代变化应当有所改良。主张有等级差别的爱。

④性相近。

④天命观:敬鬼神而远之

仁

为政以德

礼乐

15

政治:

仁:仁者爱人

礼:克己复礼,主张恢复周礼

为政以德,改良政治

教育:有教无类,因材施教,创办私学

天命观:敬鬼神而远之

1

01

仁:仁者爱人

04

改良政治

06

教育:

有教无类

02

礼:

克己复礼

05

天命:

敬而远之

03

德:

为政以德

孔子

仁者爱人”

己所不欲,勿施于人。

克己复礼为仁。

“君君,臣臣,父父,子子。”

“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也”——《论语·子罕》

“天行健,君子以自强不息”——《易传》

“穷则变,变则通,通则久”——《易传》

“君使臣以礼,臣事君以忠”——《论语》

“知之为知之,不知为不知”

“三人行,必有我师焉”

“学而不思则罔,思而不学则殆”

“温故而知新,可以为师矣”

执两用中,不走极端。贤者过之,愚者不及,过犹不及。

质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。

三、孔子和老子(思想大繁荣)

自主探究:阅读课文第11一12页!

(4)教育成就

①以“_________”的思想办学,打破了贵族阶层垄断文化教育的局面,推动了私学的发展。

②晚年整理的《诗》《书》《礼》《易》《 _____ 》等文献,后来成为儒家的经典。

(5)相关著作:他的主要思想和言论记载在由其_______________整理成的《_____》当中。

有教无类

春秋

弟子及再传弟子

论语

16

学习方法:

教学方法:

教学原则:

学习态度:

孔子的教育思想

01

02

03

04

首创私学

05

“有教无类”

“因材施教”

教育贡献:

“温故而知新”

“学思结合”

“当仁不让于师”

“知之为知之,不知为不知”

(1)地位身世:____学派创始人,春秋后期___国人。其观点见于《_____ 》一书。

(2)思想主张:①将天地万物本原归结为“____”。

②提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,

追求 _________,是中国古代朴素的_______。

③思想包含着朴素的_______。揭示出事物存在着相互依存、

相互转化的矛盾;认为物极必反,________。

④政治上对现实不满,主张顺其自然,________,

甚至退回到_________的时代。

【特别提示】

“无为”:老子的“无为”不是指不作为,而是指统治者不妄为、不胡作非为和为所欲为。其最高境界是“无为而无不为”。

道家

楚

老子

道

天人合一

唯物论

辩证法

柔能克刚

无为而治

小国寡民

2.老子

道生一,一生二,二生三,三生万物

人法地,地法天,天法道,道法自然

中外历史纲要(上)第一单元

人物 背景 籍贯 思 想 影 响

孔子 春秋后期鲁国人,名丘,字仲尼 仁,德政;恢复周礼,有所改良;创办私学,有教无类;删述六经。

老子 春秋后期楚国人,姓李,名耳,字聃

道;朴素的唯物论和辩证法;顺其自然,无为而治,小国寡民;《老子》

礼崩乐坏,社会动荡

开创了儒家学派,儒学逐渐成为中国传统文化的主流思想;打破贵族垄断教育,推动私学发展;对 三代文化传承有重大贡献。

开创了道家学派;对中国的文化、哲学、政治等产生了重要影响。

经济

铁犁牛耕推广,土地私有制确立

政治

分封制崩溃,诸侯争霸,礼贤下士

社会:

各国纷争,提供了自由宽松的环境)

阶级关系

士阶层的崛起

思想文化

根本原因

社会生产力发展促进社会变革)

私学兴起,造就大批人才

1、百家争鸣的背景

四、百家争鸣(思想大繁荣)

2.主题:针对社会现实问题提出自己的政治主张。

22

3、表 现

“百家争鸣”

孟子

核心:“仁政”思想

民本思想:“民贵君轻”

民为贵,社稷次之,君为轻。

义利观:先义后利

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

人性论:人性本善

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也……

01

02

03

04

23

1. 政治上:隆礼重法;礼法兼施,王霸并用

民本思想:“君舟民水”

2.人性论:人性本恶,强调后天环境和教育

3. 天命观:“天行有常”“人道有为” “制天命而用之”

4.历史观:法后王

“百家争鸣”

荀子

孔子、老子及“百家争鸣”

表 现

24

表 现

“百家争鸣”

庄子

“齐物”,即万物齐一,任何事物在本质上相同

“逍遥”的人生态度,旁观、超然、无所恃

天与人“不相胜”,人必须顺应自然

道家

25

表 现

“百家争鸣”

阴阳家

五行学说;“相生相胜”理论;

“五德终始”、“五德转移”说;

邹衍

26

表 现

“百家争鸣”

墨子

墨家

兼爱非攻

天志明鬼

尚同尚贤

节用节葬

孔子“爱人”是有等差的爱;

墨子的“兼爱”是无等差的爱,代表下层平民利益。

27

表 现

“百家争鸣”

韩非子

法家

法、术、势相结合,建立君主专制的中央集权国家。

以法治国

认为历史是向前发展的,主张变法革新,代表新兴地主阶级的利益;

人性:人性本恶

派别 代表人物 主要主张 地位或影响

儒家 孟子 认为_______。核心:提倡“仁政”。薄敛省刑。 义利观:先义后利。 民本思想:民贵君轻。

荀子 人性恶 ,主张_________。礼法并施。君舟民水。 “仁义、王道”。“制天命而用之”,认识自然。

道家 庄子 齐物、逍遥。天与人不相胜、顺应自然。

阴阳家 邹衍 认为五行间相互促进又相互制约,提出了“_________”理论。 代表了中国古代对______朴素的_____认识

人性善

隆礼重法

相生相胜

自然界

科学

3.主要派别、主张、特点、影响。

墨家 墨子 提倡_____,主张“_____”“______”“尚贤” 代表下层平民利益

法家 韩非 主张以___为工具管理国家,以法治国。控制臣民提出专制主义中央集权理论,权、术、势相结合。 史观:历史是不断向前发展的,与时俱进变法革新 特点:强权、霸道 反映了 _________ 的政治思想

节俭

兼爱

非攻

法

中央集权

各家针对社会现状提出了不同的思想主张

【拓展】百家争鸣中的治国理念

(1)儒家的孔子主张“仁”“克己复礼”,反映了奴隶主贵族面对春秋时期诸侯争霸、社会矛盾剧烈的局面,希望缓和社会矛盾,继续维护奴隶主贵族的统治;战国时期的孟子、荀子分别主张“仁政”“仁义”,反映了战国时期新兴地主阶级调和阶级矛盾、改造社会的愿望。

(2)法家(韩非)主张改革、君主专制、中央集权、法治,代表了战国时期新兴地主阶级主张改革和加强中央集权的愿望。

(3)道家主张“道”和“无为而治”的小国寡民社会,反映了春秋战国时期没落奴隶主贵族面对诸侯争霸、割据林立局面的一种消极情绪。

(4)战国时期墨家(墨子)主张“兼爱”“非攻”“尚贤”,代表了小生产者要求分享利益、渴望社会安定的愿望。

“百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后代的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。 ——侯外庐《中国思想史纲》

特点:各派代表人物聚众讲学,研讨学术,著书立说,并对各种问题提出了不同的见解,相互辩论,相互抨击;同时又相互影响,取长补短,兼容并包和宽容开放,促进了思想文化的繁荣。

性质:是中国历史上第一次思想解放运动。

意义:1.为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定思想理论基础。

2.奠定了后世中华思想文化发展的基础:①儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;②道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础;③法家思想中的变革精神成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器;④墨家提倡实践精神,在逻辑学方面做出较大贡献。在很大程度上,它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。

3.形成中国传统文化体系,也形成兼容并包、宽容开放的特点,对后世文化学术产生极大的影响。

4、“百家争鸣”(意义)

1、大动荡:王室衰微,列国纷争,诸侯争霸,战争频繁;

2、大融合:战争冲突,频繁往来,民族融合,华夏认同;

3、大发展:铁犁牛耕,地制流变,转公为私,经济发展;

4、大变革:诸雄争霸,适者生存,变法运动,富国强兵;

5、大解放:时局动荡,救国救民,著书立说,百家争鸣。

本课小结

春秋战国时期是我国历史上一个大动荡、大融合、大发展、大变革、大解放的时代:

课堂总结

诸侯纷争与变法运动

列国纷争与华夏认同:春秋与战国、华夏认同

经济发展与变法运动

孔子与老子

、百家争鸣

经济发展:农业、工商业

变法运动:战国时期的主要变法、商鞅变法

百家争鸣的背景

百家争鸣的影响

课堂检测

1.周庄王十四年(公元前683年),齐桓公伐鲁,败于长勺;齐国随后联合宋国攻鲁,败于乘丘。次年,宋国伐鲁以报乘丘之败,鲁国再胜。周庄王十七年,齐、鲁会盟于柯。上述记载表明当时( )

A.齐国注重维护王室尊严

B.鲁国成为众矢之的

C.传统社会秩序受到冲击

D.兼并战争愈演愈烈

2.陶朱公范蠡在经商过程中信奉“财币欲其行如流水”的观点,提出“务完物,无息币”。材料主要是指( )

A.主张商业投资多元化

B.加速商品、货币流通领域的周转

C.强调商品的贱买贵卖

D.根据市场行情的变化来调整经营

3.张荫麟在《中国史纲》中提道:“秦地本是戎狄之区……直至孝公变法时,秦人还不脱戎狄之俗。例如他们还父兄子弟和姑媳妯娌同寝一室,这大约是沿着游牧时代以一个帐幕为一家的经济办法。这种陋俗经商鞅的严禁才消灭。”该论述中的秦国的社会转型表现在( )

A.编制户口,加强国家管理

B.奖励军功,取消世卿世禄制

C.废除井田,承认土地私有制

D.强制大家庭拆散为个体小家庭,推动小农经济发展

4.战国时,荀子游访秦国后,在《强国篇》中谈道:秦民风淳朴,官吏忠于职守,士大夫效忠王室,朝廷办事效率高,“故四世(自秦孝公起的四位国君)有胜,非幸也,数也”。荀子的观点可以说明( )

A.秦国的四位国君很有作为,秦的强盛是必然的

B.秦国军事上的胜利是偶然因素所致

C.由于秦国统治政策得当,其强盛成为形势发展的必然

D.封建经济发展是秦国强盛的根本原因

5.(2011·全国卷·24)董仲舒认为孔子撰《春秋》的目的是尊天子、抑诸侯、崇周制而“大一统”,以此为汉武帝加强中央集权服务,从而将周代历史与汉代政治联系起来。西周时代对于秦汉统一的重要历史影响在于( )

A.构建了中央有效控制地方的制度

B.确立了君主大权独揽的集权意识

C.形成了天下一家的文化心理认同

D.实现了国家对土地与人口的控制

C

6.(2015·1全国Ⅰ卷·25)《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地张,在个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加( )

A.促进了个体小农经济的形成

B.抑制了手工业和商业的发展

C.导致畜力与铁制农具的使用

D.阻碍了大土地所有制的成长

A

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进