第一单元2孔雀东南飞并序 同步练习统编版(部编版)选择性必修下册(含解析)

文档属性

| 名称 | 第一单元2孔雀东南飞并序 同步练习统编版(部编版)选择性必修下册(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 26.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

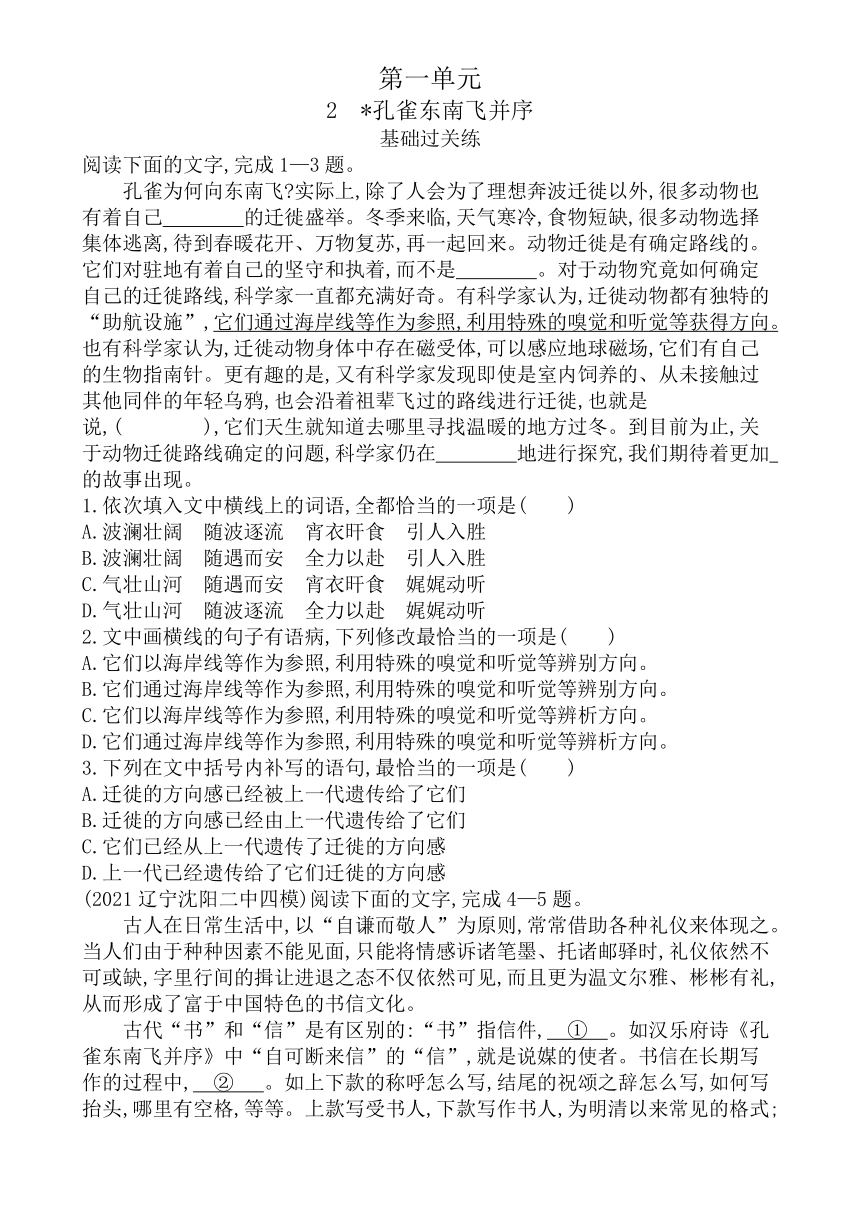

第一单元

2 *孔雀东南飞并序

基础过关练

阅读下面的文字,完成1—3题。

孔雀为何向东南飞 实际上,除了人会为了理想奔波迁徙以外,很多动物也有着自己 的迁徙盛举。冬季来临,天气寒冷,食物短缺,很多动物选择集体逃离,待到春暖花开、万物复苏,再一起回来。动物迁徙是有确定路线的。它们对驻地有着自己的坚守和执着,而不是 。对于动物究竟如何确定自己的迁徙路线,科学家一直都充满好奇。有科学家认为,迁徙动物都有独特的“助航设施”,它们通过海岸线等作为参照,利用特殊的嗅觉和听觉等获得方向。也有科学家认为,迁徙动物身体中存在磁受体,可以感应地球磁场,它们有自己的生物指南针。更有趣的是,又有科学家发现即使是室内饲养的、从未接触过其他同伴的年轻乌鸦,也会沿着祖辈飞过的路线进行迁徙,也就是说,( ),它们天生就知道去哪里寻找温暖的地方过冬。到目前为止,关于动物迁徙路线确定的问题,科学家仍在 地进行探究,我们期待着更加 的故事出现。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.波澜壮阔 随波逐流 宵衣旰食 引人入胜

B.波澜壮阔 随遇而安 全力以赴 引人入胜

C.气壮山河 随遇而安 宵衣旰食 娓娓动听

D.气壮山河 随波逐流 全力以赴 娓娓动听

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.它们以海岸线等作为参照,利用特殊的嗅觉和听觉等辨别方向。

B.它们通过海岸线等作为参照,利用特殊的嗅觉和听觉等辨别方向。

C.它们以海岸线等作为参照,利用特殊的嗅觉和听觉等辨析方向。

D.它们通过海岸线等作为参照,利用特殊的嗅觉和听觉等辨析方向。

3.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.迁徙的方向感已经被上一代遗传给了它们

B.迁徙的方向感已经由上一代遗传给了它们

C.它们已经从上一代遗传了迁徙的方向感

D.上一代已经遗传给了它们迁徙的方向感

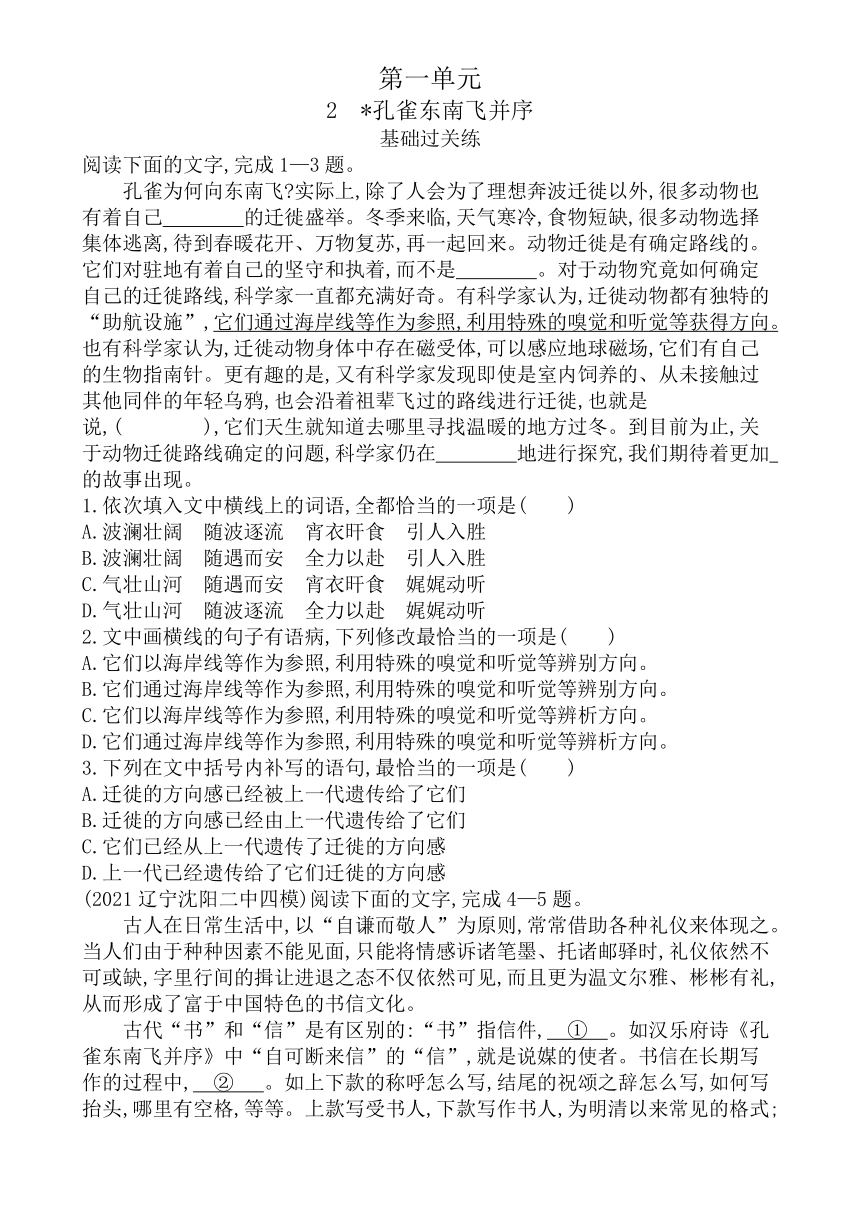

(2021辽宁沈阳二中四模)阅读下面的文字,完成4—5题。

古人在日常生活中,以“自谦而敬人”为原则,常常借助各种礼仪来体现之。当人们由于种种因素不能见面,只能将情感诉诸笔墨、托诸邮驿时,礼仪依然不可或缺,字里行间的揖让进退之态不仅依然可见,而且更为温文尔雅、彬彬有礼,从而形成了富于中国特色的书信文化。

古代“书”和“信”是有区别的:“书”指信件, ① 。如汉乐府诗《孔雀东南飞并序》中“自可断来信”的“信”,就是说媒的使者。书信在长期写作的过程中, ② 。如上下款的称呼怎么写,结尾的祝颂之辞怎么写,如何写抬头,哪里有空格,等等。上款写受书人,下款写作书人,为明清以来常见的格式;但汉魏六朝的书札, ③ 。《报任安书》的开头“太史公牛马走司马迁再拜言。少卿足下”就是这样的。

古代的书信,多半写在竹木牍上,一般长一尺,所以书信也称尺牍或书札。《古诗十九首》中有首《孟冬寒气至》,诗中有一段:“客从远方来,遗我一书札。上言长相思,下言久离别。置书怀袖中,三岁字不灭。”收信的人把信贴身小心地藏着,历三年之久,字迹都不曾磨灭。

4.在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

5.分别概括三个段落的主要内容。

模拟试题练

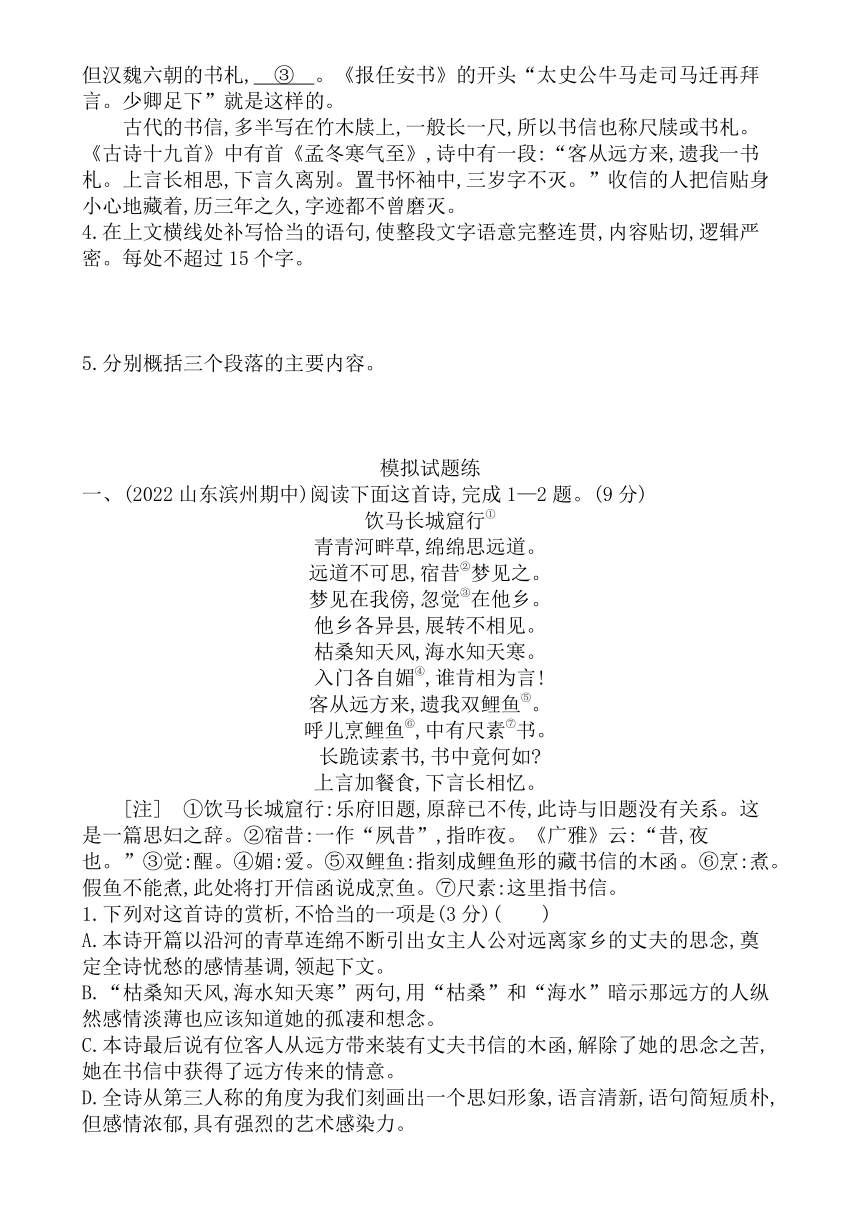

一、(2022山东滨州期中)阅读下面这首诗,完成1—2题。(9分)

饮马长城窟行①

青青河畔草,绵绵思远道。

远道不可思,宿昔②梦见之。

梦见在我傍,忽觉③在他乡。

他乡各异县,展转不相见。

枯桑知天风,海水知天寒。

入门各自媚④,谁肯相为言!

客从远方来,遗我双鲤鱼⑤。

呼儿烹鲤鱼⑥,中有尺素⑦书。

长跪读素书,书中竟何如

上言加餐食,下言长相忆。

[注] ①饮马长城窟行:乐府旧题,原辞已不传,此诗与旧题没有关系。这是一篇思妇之辞。②宿昔:一作“夙昔”,指昨夜。《广雅》云:“昔,夜也。”③觉:醒。④媚:爱。⑤双鲤鱼:指刻成鲤鱼形的藏书信的木函。⑥烹:煮。假鱼不能煮,此处将打开信函说成烹鱼。⑦尺素:这里指书信。

1.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是(3分)( )

A.本诗开篇以沿河的青草连绵不断引出女主人公对远离家乡的丈夫的思念,奠定全诗忧愁的感情基调,领起下文。

B.“枯桑知天风,海水知天寒”两句,用“枯桑”和“海水”暗示那远方的人纵然感情淡薄也应该知道她的孤凄和想念。

C.本诗最后说有位客人从远方带来装有丈夫书信的木函,解除了她的思念之苦,她在书信中获得了远方传来的情意。

D.全诗从第三人称的角度为我们刻画出一个思妇形象,语言清新,语句简短质朴,但感情浓郁,具有强烈的艺术感染力。

2.请结合诗歌内容简要赏析抒情主人公表达思念之情时所用的表达技巧。(6分)

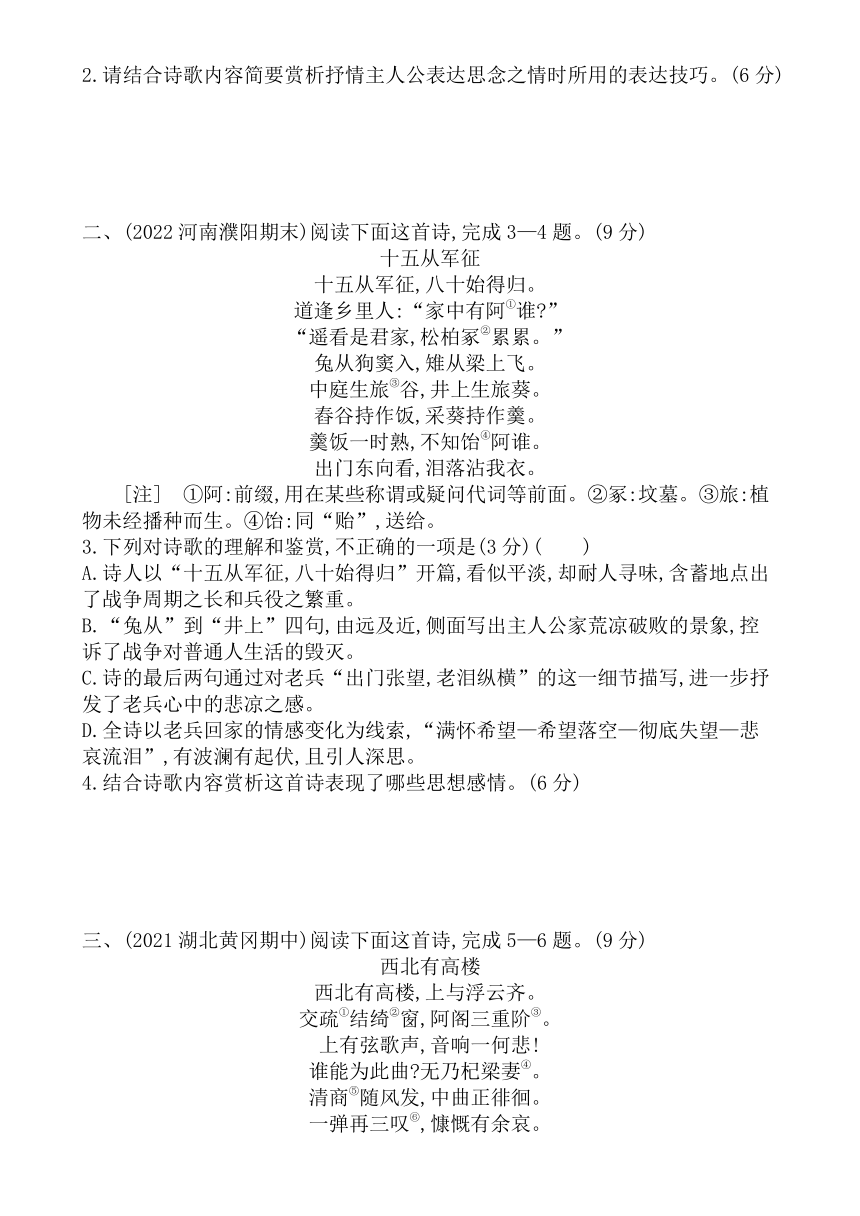

二、(2022河南濮阳期末)阅读下面这首诗,完成3—4题。(9分)

十五从军征

十五从军征,八十始得归。

道逢乡里人:“家中有阿①谁 ”

“遥看是君家,松柏冢②累累。”

兔从狗窦入,雉从梁上飞。

中庭生旅③谷,井上生旅葵。

舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知饴④阿谁。

出门东向看,泪落沾我衣。

[注] ①阿:前缀,用在某些称谓或疑问代词等前面。②冢:坟墓。③旅:植物未经播种而生。④饴:同“贻”,送给。

3.下列对诗歌的理解和鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.诗人以“十五从军征,八十始得归”开篇,看似平淡,却耐人寻味,含蓄地点出了战争周期之长和兵役之繁重。

B.“兔从”到“井上”四句,由远及近,侧面写出主人公家荒凉破败的景象,控诉了战争对普通人生活的毁灭。

C.诗的最后两句通过对老兵“出门张望,老泪纵横”的这一细节描写,进一步抒发了老兵心中的悲凉之感。

D.全诗以老兵回家的情感变化为线索,“满怀希望—希望落空—彻底失望—悲哀流泪”,有波澜有起伏,且引人深思。

4.结合诗歌内容赏析这首诗表现了哪些思想感情。(6分)

三、(2021湖北黄冈期中)阅读下面这首诗,完成5—6题。(9分)

西北有高楼

西北有高楼,上与浮云齐。

交疏①结绮②窗,阿阁三重阶③。

上有弦歌声,音响一何悲!

谁能为此曲 无乃杞梁妻④。

清商⑤随风发,中曲正徘徊。

一弹再三叹⑥,慷慨有余哀。

不惜歌者苦,但伤知音稀。

愿为双鸿鹄⑦,奋翅起高飞。

[注] ①交疏:一横一直的窗格子,指窗的制造的精致。②结绮(qǐ):挂着绮制的帘幕。③阿阁三重阶:阿阁建在有三层台阶的高台上,形容楼阁之高。④杞梁妻:杞梁的妻子。杞梁,即杞梁殖,春秋时齐国大夫,征伐莒国时,死于莒国城下。传说他的妻子为此痛哭十日,投水自杀。⑤清商:乐曲名,曲调清越,适宜表现哀怨的感情。⑥再三叹:指歌词里复沓的曲句和乐调的泛声。⑦鸿鹄(hú):大雁或天鹅一类善于高飞的大鸟。

5.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.前四句写高楼突兀而起,孤清不群,而且浮云缥缈,呈现出一种奇幻的景象,楼虽然高峻,却给人以孤清之感。

B.“清商随风发,中曲正徘徊”两句中,“清商”写乐曲的特点——音调清越,“徘徊”写歌者在一个地方来回走动。

C.“不惜歌者苦,但伤知音稀”中的“知音”指懂得乐曲中意趣的人,此处引申为了解对方内心抱负的人。

D.这首诗所吟咏的是高楼上的弦歌,那激越、悲哀、动人的乐曲之声,引起了一个楼外人对歌者的同情和对知音稀少的感慨。

6.“清商随风发,中曲正徘徊。一弹再三叹,慷慨有余哀。”张庚在《古诗十九首解》中评价这四句诗“摹写声音,正摹写其人也”。你如何理解张庚的评价 (6分)

答案与分层梯度式解析

第一单元

2 *孔雀东南飞并序

基础过关练

1.B ①波澜壮阔:形容声势雄壮浩大(多用于诗文、群众运动等)。气壮山河:形容气概像高山大河那样雄伟豪迈。此处形容“盛举”,用“波澜壮阔”更恰当。

②随遇而安:能适应各种环境,在任何环境中都能满足。随波逐流:随着波浪起伏,跟着流水飘荡,比喻自己没有主见,随着潮流走。根据语境“对驻地有着自己的坚守和执着”可知,用“随遇而安”更恰当。

③全力以赴:把全部力量投入进去。宵衣旰食:天不亮就穿衣起来,天黑了才吃饭,形容勤于政务。这里用以形容“探究”,应该用“全力以赴”。

④引人入胜:引人进入佳境(指风景或作品等)。娓娓动听:形容说话婉转动听,使人喜欢听。此处修饰的对象为故事,应侧重于吸引人,故用“引人入胜”。

2.A “通过”与“作为”句式杂糅,排除B、D两项。辨别:根据不同事物的特点,在认识上加以区别。辨析:辨别分析。此处与“方向”搭配,用“辨别”更合适,故答案为A。

3.B 前文说“即使是室内饲养的、从未接触过其他同伴的年轻乌鸦,也会沿着祖辈飞过的路线进行迁徙”,由此可以推知它们迁徙的方向感是由上一代遗传的,而“也就是说……”就是要说明它们迁徙的方向感是怎么来的。A项中的“被”不如“由”更能表示乌鸦迁徙的方向感的来源。C、D两项更换了陈述对象,没有紧扣前面乌鸦“迁徙的方向感”。故选B。

4.答案 ①“信”指使者 ②逐渐形成了一套固定的格式 ③却先写作书人,后列受书人(或:却在开头就写明作书人和受书人)

解析 ①处,前文语境是说“书”和“信”有区别,“书”指信件,根据后文举的例子可知,此处应填“‘信’指使者”之类的内容。②处,根据下文举的例子“上下款的称呼怎么写……哪里有空格,等等”可知,此处说的是书信的格式,故此处可填“逐渐形成了一套固定的格式”之类的内容。③处,语境说的是汉魏六朝的书札上下款的格式与明清时期不同,前一句有“但”,此处可用“却”呼应,再根据前文“上款写受书人,下款写作书人”和后文举的《报任安书》中的例子可知,此处可填“却先写作书人,后列受书人(或:却在开头就写明作书人和受书人)”之类的内容。

5.答案 ①古代的书信文化十分讲究礼仪。②古代“书”“信”的区别,书信格式的不同。③古代书信的别称。

解析 第一段共有两句话,第一句是说古人注重礼仪,第二句是说书信文化的形成,据此可概括出:古代的书信文化十分讲究礼仪。第二段中,第一、二句讲的是“书”和“信”的区别,其余的句子讲的是书信的固定格式以及格式的变化,据此可概括出:古代“书”“信”的区别,书信格式的不同。第三段中,第一句具有概括性,根据“书信也称尺牍或书札”可概括出:古代书信的别称。

模拟试题练

1.D “第三人称”错误,这首诗写思妇之情,运用的是第一人称。

2.答案 ①比兴手法。“青青河畔草,绵绵思远道”“枯桑知天风,海水知天寒”运用比兴手法,草绵绵而思,实则是人绵绵而思,枯桑、海水“知”天风、天寒,实则是人“知”,以写人之孤凄、相思。②反衬(对比)手法。用别人得归家中、与家人相亲相爱来反衬自己的冷清、孤凄。另外,梦中与梦醒,收信前后,也形成对比。③虚实结合。女主人公与丈夫在梦中近在咫尺,醒来天各一方,抒发了女主人公对丈夫的思念之深和忧伤之重。④借代手法。用“双鲤鱼”代指书信,表达了女主人公对丈夫的期盼和思念。(每点2分,答出三点即可。只答手法或只有分析给1分)

解析 ①河畔青草绵绵,蔓延路旁,为眼前所见,引起下文对远方之人的思念,是兴;这里又以草“绵绵思远道”比喻人思远道之人,属于比;“枯桑知天风,海水知天寒”,既引起下文,又借以指夫妻分离思念之苦,闻一多《乐府诗笺》云“喻夫妇久别,口虽不言而心自知苦”,既是兴,也是比。②他人之“媚”,恰恰反衬出自己的孤独落寞。③梦为虚,与现实结合,表相思。④“双鲤鱼”代指书信,也指情意相通,夫妻相合。

3.B “侧面写出”错误,“兔从”到“井上”四句的意思是“走到家门前看见野兔从给狗出入的墙洞里进出,野鸡在屋脊上飞来飞去。院子里长着野生的谷子,井台上长着野生的葵菜”,直接描写主人公家的荒凉破败的景象,应是正面描写。

4.答案 ①表现了当时社会战乱严重及不合理的兵役制度。服兵役达六十五年,回家后家人已不在,表明社会战乱时间长,兵役制度不合理。②表现了战乱和兵役给百姓带来的痛苦。长期服役,兵民相隔,不得团聚,归家而家人不在,孤独伤感,痛苦可想而知。③表现了对战争的厌恶,对不合理的兵役制度的批判,对百姓的同情。诗人写一位在外征战的老兵返乡途中与到家之后的种种场景,诗境被一种怨愁情绪弥漫,基调极为悲凉,具有一定的史诗意义。(情感3分,分析3分。只答情感或只分析给1分)

解析 “十五从军征,八十始得归”,通过时间的对比,表现了兵役制度的不合理,也显示出当时战乱时间之长;老兵归家而家人不在,其实已无家,表达了其痛苦不堪的心情;从全诗来看,诗歌选取典型事件反映社会现实,诗人的情感态度寓于其中。

5.B “徘徊”指的是乐曲旋律回环往复。

6.答案 ①张庚的评价指出了这几句诗的意图及作用是以声写人。②楼上弦歌发的是清商这样的清越哀怨之声,中曲旋律回环往复,曲句、乐调复沓,慷慨中有哀伤。③这乐曲正抒发了人的情怀,表现了人之哀婉、惆怅、慨叹,让我们闻歌如见其人。

解析 可结合前一题的相关信息判断这首诗写的是什么人——一位歌者,而且是一位女子,然后根据“悲”“清商”“哀”“苦”“双鸿鹄”等可概括出人物的特点——愁苦、哀怨。据此结合诗歌内容分析作答即可。

2 *孔雀东南飞并序

基础过关练

阅读下面的文字,完成1—3题。

孔雀为何向东南飞 实际上,除了人会为了理想奔波迁徙以外,很多动物也有着自己 的迁徙盛举。冬季来临,天气寒冷,食物短缺,很多动物选择集体逃离,待到春暖花开、万物复苏,再一起回来。动物迁徙是有确定路线的。它们对驻地有着自己的坚守和执着,而不是 。对于动物究竟如何确定自己的迁徙路线,科学家一直都充满好奇。有科学家认为,迁徙动物都有独特的“助航设施”,它们通过海岸线等作为参照,利用特殊的嗅觉和听觉等获得方向。也有科学家认为,迁徙动物身体中存在磁受体,可以感应地球磁场,它们有自己的生物指南针。更有趣的是,又有科学家发现即使是室内饲养的、从未接触过其他同伴的年轻乌鸦,也会沿着祖辈飞过的路线进行迁徙,也就是说,( ),它们天生就知道去哪里寻找温暖的地方过冬。到目前为止,关于动物迁徙路线确定的问题,科学家仍在 地进行探究,我们期待着更加 的故事出现。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.波澜壮阔 随波逐流 宵衣旰食 引人入胜

B.波澜壮阔 随遇而安 全力以赴 引人入胜

C.气壮山河 随遇而安 宵衣旰食 娓娓动听

D.气壮山河 随波逐流 全力以赴 娓娓动听

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.它们以海岸线等作为参照,利用特殊的嗅觉和听觉等辨别方向。

B.它们通过海岸线等作为参照,利用特殊的嗅觉和听觉等辨别方向。

C.它们以海岸线等作为参照,利用特殊的嗅觉和听觉等辨析方向。

D.它们通过海岸线等作为参照,利用特殊的嗅觉和听觉等辨析方向。

3.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.迁徙的方向感已经被上一代遗传给了它们

B.迁徙的方向感已经由上一代遗传给了它们

C.它们已经从上一代遗传了迁徙的方向感

D.上一代已经遗传给了它们迁徙的方向感

(2021辽宁沈阳二中四模)阅读下面的文字,完成4—5题。

古人在日常生活中,以“自谦而敬人”为原则,常常借助各种礼仪来体现之。当人们由于种种因素不能见面,只能将情感诉诸笔墨、托诸邮驿时,礼仪依然不可或缺,字里行间的揖让进退之态不仅依然可见,而且更为温文尔雅、彬彬有礼,从而形成了富于中国特色的书信文化。

古代“书”和“信”是有区别的:“书”指信件, ① 。如汉乐府诗《孔雀东南飞并序》中“自可断来信”的“信”,就是说媒的使者。书信在长期写作的过程中, ② 。如上下款的称呼怎么写,结尾的祝颂之辞怎么写,如何写抬头,哪里有空格,等等。上款写受书人,下款写作书人,为明清以来常见的格式;但汉魏六朝的书札, ③ 。《报任安书》的开头“太史公牛马走司马迁再拜言。少卿足下”就是这样的。

古代的书信,多半写在竹木牍上,一般长一尺,所以书信也称尺牍或书札。《古诗十九首》中有首《孟冬寒气至》,诗中有一段:“客从远方来,遗我一书札。上言长相思,下言久离别。置书怀袖中,三岁字不灭。”收信的人把信贴身小心地藏着,历三年之久,字迹都不曾磨灭。

4.在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

5.分别概括三个段落的主要内容。

模拟试题练

一、(2022山东滨州期中)阅读下面这首诗,完成1—2题。(9分)

饮马长城窟行①

青青河畔草,绵绵思远道。

远道不可思,宿昔②梦见之。

梦见在我傍,忽觉③在他乡。

他乡各异县,展转不相见。

枯桑知天风,海水知天寒。

入门各自媚④,谁肯相为言!

客从远方来,遗我双鲤鱼⑤。

呼儿烹鲤鱼⑥,中有尺素⑦书。

长跪读素书,书中竟何如

上言加餐食,下言长相忆。

[注] ①饮马长城窟行:乐府旧题,原辞已不传,此诗与旧题没有关系。这是一篇思妇之辞。②宿昔:一作“夙昔”,指昨夜。《广雅》云:“昔,夜也。”③觉:醒。④媚:爱。⑤双鲤鱼:指刻成鲤鱼形的藏书信的木函。⑥烹:煮。假鱼不能煮,此处将打开信函说成烹鱼。⑦尺素:这里指书信。

1.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是(3分)( )

A.本诗开篇以沿河的青草连绵不断引出女主人公对远离家乡的丈夫的思念,奠定全诗忧愁的感情基调,领起下文。

B.“枯桑知天风,海水知天寒”两句,用“枯桑”和“海水”暗示那远方的人纵然感情淡薄也应该知道她的孤凄和想念。

C.本诗最后说有位客人从远方带来装有丈夫书信的木函,解除了她的思念之苦,她在书信中获得了远方传来的情意。

D.全诗从第三人称的角度为我们刻画出一个思妇形象,语言清新,语句简短质朴,但感情浓郁,具有强烈的艺术感染力。

2.请结合诗歌内容简要赏析抒情主人公表达思念之情时所用的表达技巧。(6分)

二、(2022河南濮阳期末)阅读下面这首诗,完成3—4题。(9分)

十五从军征

十五从军征,八十始得归。

道逢乡里人:“家中有阿①谁 ”

“遥看是君家,松柏冢②累累。”

兔从狗窦入,雉从梁上飞。

中庭生旅③谷,井上生旅葵。

舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知饴④阿谁。

出门东向看,泪落沾我衣。

[注] ①阿:前缀,用在某些称谓或疑问代词等前面。②冢:坟墓。③旅:植物未经播种而生。④饴:同“贻”,送给。

3.下列对诗歌的理解和鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.诗人以“十五从军征,八十始得归”开篇,看似平淡,却耐人寻味,含蓄地点出了战争周期之长和兵役之繁重。

B.“兔从”到“井上”四句,由远及近,侧面写出主人公家荒凉破败的景象,控诉了战争对普通人生活的毁灭。

C.诗的最后两句通过对老兵“出门张望,老泪纵横”的这一细节描写,进一步抒发了老兵心中的悲凉之感。

D.全诗以老兵回家的情感变化为线索,“满怀希望—希望落空—彻底失望—悲哀流泪”,有波澜有起伏,且引人深思。

4.结合诗歌内容赏析这首诗表现了哪些思想感情。(6分)

三、(2021湖北黄冈期中)阅读下面这首诗,完成5—6题。(9分)

西北有高楼

西北有高楼,上与浮云齐。

交疏①结绮②窗,阿阁三重阶③。

上有弦歌声,音响一何悲!

谁能为此曲 无乃杞梁妻④。

清商⑤随风发,中曲正徘徊。

一弹再三叹⑥,慷慨有余哀。

不惜歌者苦,但伤知音稀。

愿为双鸿鹄⑦,奋翅起高飞。

[注] ①交疏:一横一直的窗格子,指窗的制造的精致。②结绮(qǐ):挂着绮制的帘幕。③阿阁三重阶:阿阁建在有三层台阶的高台上,形容楼阁之高。④杞梁妻:杞梁的妻子。杞梁,即杞梁殖,春秋时齐国大夫,征伐莒国时,死于莒国城下。传说他的妻子为此痛哭十日,投水自杀。⑤清商:乐曲名,曲调清越,适宜表现哀怨的感情。⑥再三叹:指歌词里复沓的曲句和乐调的泛声。⑦鸿鹄(hú):大雁或天鹅一类善于高飞的大鸟。

5.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.前四句写高楼突兀而起,孤清不群,而且浮云缥缈,呈现出一种奇幻的景象,楼虽然高峻,却给人以孤清之感。

B.“清商随风发,中曲正徘徊”两句中,“清商”写乐曲的特点——音调清越,“徘徊”写歌者在一个地方来回走动。

C.“不惜歌者苦,但伤知音稀”中的“知音”指懂得乐曲中意趣的人,此处引申为了解对方内心抱负的人。

D.这首诗所吟咏的是高楼上的弦歌,那激越、悲哀、动人的乐曲之声,引起了一个楼外人对歌者的同情和对知音稀少的感慨。

6.“清商随风发,中曲正徘徊。一弹再三叹,慷慨有余哀。”张庚在《古诗十九首解》中评价这四句诗“摹写声音,正摹写其人也”。你如何理解张庚的评价 (6分)

答案与分层梯度式解析

第一单元

2 *孔雀东南飞并序

基础过关练

1.B ①波澜壮阔:形容声势雄壮浩大(多用于诗文、群众运动等)。气壮山河:形容气概像高山大河那样雄伟豪迈。此处形容“盛举”,用“波澜壮阔”更恰当。

②随遇而安:能适应各种环境,在任何环境中都能满足。随波逐流:随着波浪起伏,跟着流水飘荡,比喻自己没有主见,随着潮流走。根据语境“对驻地有着自己的坚守和执着”可知,用“随遇而安”更恰当。

③全力以赴:把全部力量投入进去。宵衣旰食:天不亮就穿衣起来,天黑了才吃饭,形容勤于政务。这里用以形容“探究”,应该用“全力以赴”。

④引人入胜:引人进入佳境(指风景或作品等)。娓娓动听:形容说话婉转动听,使人喜欢听。此处修饰的对象为故事,应侧重于吸引人,故用“引人入胜”。

2.A “通过”与“作为”句式杂糅,排除B、D两项。辨别:根据不同事物的特点,在认识上加以区别。辨析:辨别分析。此处与“方向”搭配,用“辨别”更合适,故答案为A。

3.B 前文说“即使是室内饲养的、从未接触过其他同伴的年轻乌鸦,也会沿着祖辈飞过的路线进行迁徙”,由此可以推知它们迁徙的方向感是由上一代遗传的,而“也就是说……”就是要说明它们迁徙的方向感是怎么来的。A项中的“被”不如“由”更能表示乌鸦迁徙的方向感的来源。C、D两项更换了陈述对象,没有紧扣前面乌鸦“迁徙的方向感”。故选B。

4.答案 ①“信”指使者 ②逐渐形成了一套固定的格式 ③却先写作书人,后列受书人(或:却在开头就写明作书人和受书人)

解析 ①处,前文语境是说“书”和“信”有区别,“书”指信件,根据后文举的例子可知,此处应填“‘信’指使者”之类的内容。②处,根据下文举的例子“上下款的称呼怎么写……哪里有空格,等等”可知,此处说的是书信的格式,故此处可填“逐渐形成了一套固定的格式”之类的内容。③处,语境说的是汉魏六朝的书札上下款的格式与明清时期不同,前一句有“但”,此处可用“却”呼应,再根据前文“上款写受书人,下款写作书人”和后文举的《报任安书》中的例子可知,此处可填“却先写作书人,后列受书人(或:却在开头就写明作书人和受书人)”之类的内容。

5.答案 ①古代的书信文化十分讲究礼仪。②古代“书”“信”的区别,书信格式的不同。③古代书信的别称。

解析 第一段共有两句话,第一句是说古人注重礼仪,第二句是说书信文化的形成,据此可概括出:古代的书信文化十分讲究礼仪。第二段中,第一、二句讲的是“书”和“信”的区别,其余的句子讲的是书信的固定格式以及格式的变化,据此可概括出:古代“书”“信”的区别,书信格式的不同。第三段中,第一句具有概括性,根据“书信也称尺牍或书札”可概括出:古代书信的别称。

模拟试题练

1.D “第三人称”错误,这首诗写思妇之情,运用的是第一人称。

2.答案 ①比兴手法。“青青河畔草,绵绵思远道”“枯桑知天风,海水知天寒”运用比兴手法,草绵绵而思,实则是人绵绵而思,枯桑、海水“知”天风、天寒,实则是人“知”,以写人之孤凄、相思。②反衬(对比)手法。用别人得归家中、与家人相亲相爱来反衬自己的冷清、孤凄。另外,梦中与梦醒,收信前后,也形成对比。③虚实结合。女主人公与丈夫在梦中近在咫尺,醒来天各一方,抒发了女主人公对丈夫的思念之深和忧伤之重。④借代手法。用“双鲤鱼”代指书信,表达了女主人公对丈夫的期盼和思念。(每点2分,答出三点即可。只答手法或只有分析给1分)

解析 ①河畔青草绵绵,蔓延路旁,为眼前所见,引起下文对远方之人的思念,是兴;这里又以草“绵绵思远道”比喻人思远道之人,属于比;“枯桑知天风,海水知天寒”,既引起下文,又借以指夫妻分离思念之苦,闻一多《乐府诗笺》云“喻夫妇久别,口虽不言而心自知苦”,既是兴,也是比。②他人之“媚”,恰恰反衬出自己的孤独落寞。③梦为虚,与现实结合,表相思。④“双鲤鱼”代指书信,也指情意相通,夫妻相合。

3.B “侧面写出”错误,“兔从”到“井上”四句的意思是“走到家门前看见野兔从给狗出入的墙洞里进出,野鸡在屋脊上飞来飞去。院子里长着野生的谷子,井台上长着野生的葵菜”,直接描写主人公家的荒凉破败的景象,应是正面描写。

4.答案 ①表现了当时社会战乱严重及不合理的兵役制度。服兵役达六十五年,回家后家人已不在,表明社会战乱时间长,兵役制度不合理。②表现了战乱和兵役给百姓带来的痛苦。长期服役,兵民相隔,不得团聚,归家而家人不在,孤独伤感,痛苦可想而知。③表现了对战争的厌恶,对不合理的兵役制度的批判,对百姓的同情。诗人写一位在外征战的老兵返乡途中与到家之后的种种场景,诗境被一种怨愁情绪弥漫,基调极为悲凉,具有一定的史诗意义。(情感3分,分析3分。只答情感或只分析给1分)

解析 “十五从军征,八十始得归”,通过时间的对比,表现了兵役制度的不合理,也显示出当时战乱时间之长;老兵归家而家人不在,其实已无家,表达了其痛苦不堪的心情;从全诗来看,诗歌选取典型事件反映社会现实,诗人的情感态度寓于其中。

5.B “徘徊”指的是乐曲旋律回环往复。

6.答案 ①张庚的评价指出了这几句诗的意图及作用是以声写人。②楼上弦歌发的是清商这样的清越哀怨之声,中曲旋律回环往复,曲句、乐调复沓,慷慨中有哀伤。③这乐曲正抒发了人的情怀,表现了人之哀婉、惆怅、慨叹,让我们闻歌如见其人。

解析 可结合前一题的相关信息判断这首诗写的是什么人——一位歌者,而且是一位女子,然后根据“悲”“清商”“哀”“苦”“双鸿鹄”等可概括出人物的特点——愁苦、哀怨。据此结合诗歌内容分析作答即可。