高中语文统编版(部编版)选择性必修中册第三单元9《屈原列传》第三课时(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)选择性必修中册第三单元9《屈原列传》第三课时(共20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 202.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-05 22:48:49 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

高二—统编版—语文—第三单元

屈原列传

【学习任务】

1.研读11-12自然段,掌握文言词句,积累文言知识, 进一步理解文章的主题思想。

2.拓展探究,体会司马迁寄托在屈原身上的情感。

3.总结提升,培养担当意识,厚植家国情怀。

第三课时

第11段:

屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称 ;然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏。其后楚日以削,数十年,竟为秦所灭。……

1.徒:同一类人。

2.辞:文辞,这里指文学。

3.称 :称道,赞扬。

4.祖:效法,继承。

5.从容:委婉得体 。

6.日:名词作状语,一天天地。

【研读文本】

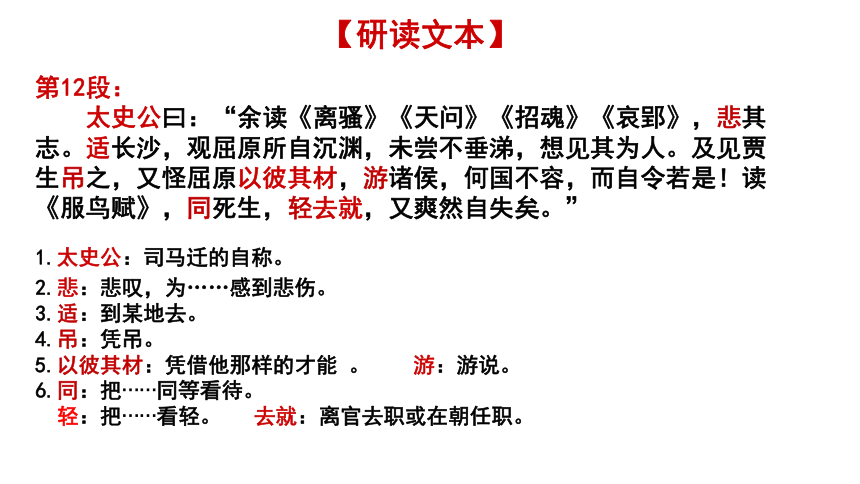

第12段:

太史公曰:“余读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,悲其志。适长沙,观屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。及见贾生吊之,又怪屈原以彼其材,游诸侯,何国不容,而自令若是!读《服鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失矣。”

1.太史公:司马迁的自称。

2.悲:悲叹,为……感到悲伤。

3.适:到某地去。

4.吊:凭吊。

5.以彼其材:凭借他那样的才能 。 游:游说。

6.同:把……同等看待。

轻:把……看轻。 去就:离官去职或在朝任职。

【研读文本】

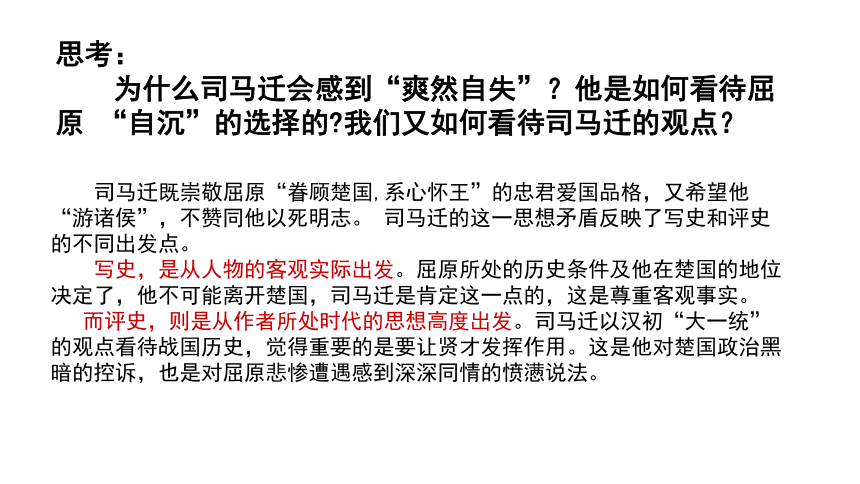

思考:

为什么司马迁会感到“爽然自失”?他是如何看待屈原 “自沉”的选择的 我们又如何看待司马迁的观点?

司马迁既崇敬屈原“眷顾楚国,系心怀王”的忠君爱国品格,又希望他“游诸侯”,不赞同他以死明志。 司马迁的这一思想矛盾反映了写史和评史的不同出发点。

写史,是从人物的客观实际出发。屈原所处的历史条件及他在楚国的地位决定了,他不可能离开楚国,司马迁是肯定这一点的,这是尊重客观事实。

而评史,则是从作者所处时代的思想高度出发。司马迁以汉初“大一统”的观点看待战国历史,觉得重要的是要让贤才发挥作用。这是他对楚国政治黑暗的控诉,也是对屈原悲惨遭遇感到深深同情的愤懑说法。

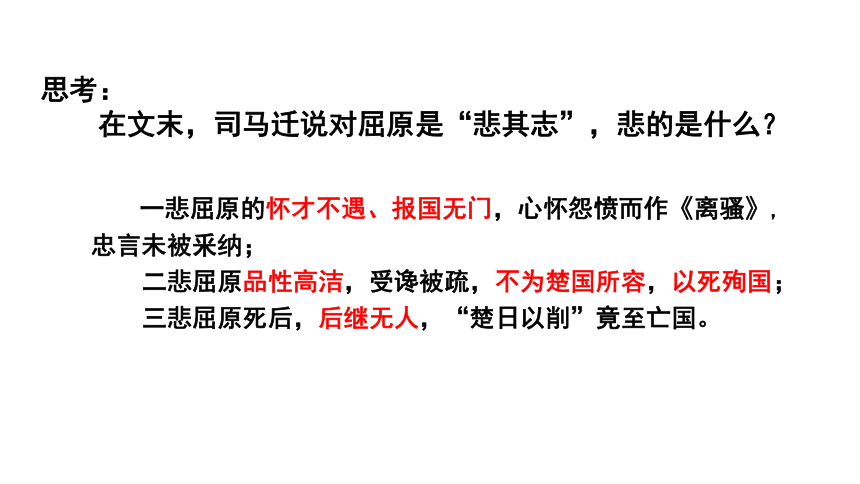

思考:

在文末,司马迁说对屈原是“悲其志”,悲的是什么?

一悲屈原的怀才不遇、报国无门,心怀怨愤而作《离骚》,忠言未被釆纳;

二悲屈原品性高洁,受谗被疏,不为楚国所容,以死殉国;

三悲屈原死后,后继无人,“楚日以削”竟至亡国。

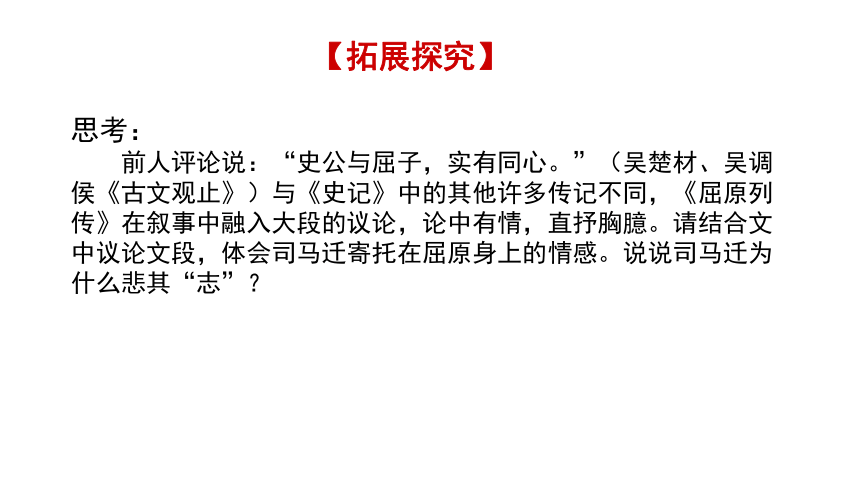

【拓展探究】

思考:

前人评论说:“史公与屈子,实有同心。”(吴楚材、吴调侯《古文观止》)与《史记》中的其他许多传记不同,《屈原列传》在叙事中融入大段的议论,论中有情,直抒胸臆。请结合文中议论文段,体会司马迁寄托在屈原身上的情感。说说司马迁为什么悲其“志”?

【司马迁生平】

司马迁,西汉思想家、史学家、文学家。曾任太史令,继承父亲司马谈的遗志,著述史籍,后因替李陵败降之事辩解,获罪下狱,被处以腐刑。出狱后任中书令,为了创作《史记》只好忍辱含垢,苟且偷生,发愤完成所著史籍。

【拓展探究】

报任安书(节选)

古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖西伯(文王)拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大抵圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。……终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。

【拓展探究】

司马迁因李陵一案被汉武帝处以腐刑,慷慨激愤,无以言表,但为创作《史记》只好忍辱含垢,苟且偷生。其人生命运与屈原类似,于是将其引为知音。他在《报任安书》中列举众多贤圣事例,其中也提到屈原,说:“屈原放逐,乃赋《离骚》;……此人皆意有所郁结,不得通其道, 故述往事,思来者。”以屈原著《离骚》自况《史记》的撰写,因二者皆“意有所郁结”而成。

正因为有这种惺惺相惜的情感,司马迁为屈原所作的这篇传记,别具一格,字里行间洋溢着浓厚的歌颂、同情、悲叹之情。

司马迁在叙事中融入大段的议论,是借他人酒杯,浇自己块垒 。

司马迁与屈原有着相似的人生命运:

一样的怀才,正直,忠君爱国,有志向;一样的命运坎坷,面临生死抉择。不同的是屈原是以死明“志”,而司马迁是以生践“志” 。

两人境遇相同,精神相通,都传达出了同样的愤懑之声,所以司马迁是借写屈原的命运在抒发自己的悲愤,以屈原著《离骚》自况《史记》的撰写,对屈原有着特别深厚的感情,因此,他在文中通过大段的议论来对屈原表达最高的礼赞。

思考:前人评论说:“史公与屈子,实有同心。”与《史记》中的其他许多传记不同,《屈原列传》在叙事中融入大段的议论,论中有情,直抒胸臆。请结合课文最后一段,体会司马迁寄托在屈原身上的情感。司马迁为什么悲其“志”?

总结

在内容主旨上:这篇传记通过对屈原生平的叙述和评论,揭示了屈原身世沉浮与国家生死存亡的内在联系,突出了他对楚国的价值和意义,充分彰显了他的爱国精神及高洁正直、矢志不渝的品质。

在艺术手法上:夹叙夹评,寓评于叙,叙中寄情,议中寓情,处处流露出作者的郁郁不平之气和对屈原命运的叹惋,体现出作者与屈原超越时空的精神联通。

“天下兴亡,匹夫有责”,爱国诗人屈原以身许国,诠释了一代文人的“家国情怀”。这种情怀放在当下来看,依旧让人肃然起敬。

纵观史书万卷,字里行间皆可见“家国”。从古到今,无论是《礼记》里“修身齐家治国平天下”的人文理想,还是《岳阳楼记》中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的大任担当,这些无不激荡着中华儿女真挚的情感和价值的共鸣。

青年一代应心怀梦想,勇于担当,以实际行动诠释新时代的爱国主义精神,创造更加美好的未来!

谢谢观看!

高二—统编版—语文—第三单元

《屈原列传》第三课时答疑

问题一:在本文的后半部分,作者司马迁几乎照录了《楚辞·渔父》篇全文。在这段文字中,“渔父”这一形象体现了一种怎样的处世态度?渔父与屈原的对话又有何深刻内涵呢?

渔父:明哲保身、随遇而安、知天达命、与世推移。

二者面对人生,做出了不同的选择,渔父选择隐忍的活,以隐守志,彰显了他自由的灵魂;而屈原是选择壮烈的死,以死明志,彰显了他不屈的气节。

在那“举世混浊”“众人皆醉”的恶劣环境中,唯独屈原保持了“清醒”的政治头脑、“清白”的品德节操,这种洁身自好的高尚节操和宁折不弯的斗争精神,表现了他对理想和正义的执着追求,对邪恶势力的强烈控诉,对浑浑噩噩的人们的呼唤和激励。

问题二:《史记》被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。请以本文为例,说说《史记》是“无韵之离骚”的具体体现。

史家之绝唱:是评价《史记》的史学价值,说它是历史著作中的“绝唱”;

无韵之离骚:是评价《史记》的文学价值,说它可以和屈原的《离骚》媲美。

1.人物形象塑造:《屈原列传》没有曲折、生动、完整的故事情节,而是根据文献资料记载,粗笔勾勒屈原的生平事迹,但是在这粗笔的叙述中,却饱含着司马迁对屈原的赞颂之情。如“博闻强识,明于治乱,娴于辞令”,寥寥数语,就传神刻画出具有杰出政治才能的屈原形象。

2.语言表达效果:本文叙中有情,议中有情,传评结合,或寓评于叙,或夹叙夹评,或篇末总评,带有作者强烈的情感倾向,使此文产生出诗一般的语言、缠绵悱恻的情感、荡气回肠的艺术感染力,增强了语言的表达效果。

3.强烈的情感抒发:文章在叙述的基础上,有三处较为集中的议论:第一处是评价《离骚》,目的是赞美屈原的志向“与日月争光可也”;第二处是强调屈原的忠诚和分析楚怀王客死他乡的原因;第三处是屈原与渔父的对话。这三处在叙述基础上的议论,一唱三叹,回环往复,带有明显的咏叹笔调,使感情的抒发显得淋漓尽致。

作者在屈原身上寄托了自己的身世之叹:屈原由于正道直行而被疏远流放,自投汨罗江;司马迁由于敢于直言而被处以腐刑。正是这种身世之叹,使得司马迁以最真挚的情感歌颂了屈原的伟大崇高,以最大的怨愤揭露了统治者的昏庸不察,这种强烈的感情有着直击人心的力量。

谢谢观看!

高二—统编版—语文—第三单元

屈原列传

【学习任务】

1.研读11-12自然段,掌握文言词句,积累文言知识, 进一步理解文章的主题思想。

2.拓展探究,体会司马迁寄托在屈原身上的情感。

3.总结提升,培养担当意识,厚植家国情怀。

第三课时

第11段:

屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称 ;然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏。其后楚日以削,数十年,竟为秦所灭。……

1.徒:同一类人。

2.辞:文辞,这里指文学。

3.称 :称道,赞扬。

4.祖:效法,继承。

5.从容:委婉得体 。

6.日:名词作状语,一天天地。

【研读文本】

第12段:

太史公曰:“余读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,悲其志。适长沙,观屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。及见贾生吊之,又怪屈原以彼其材,游诸侯,何国不容,而自令若是!读《服鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失矣。”

1.太史公:司马迁的自称。

2.悲:悲叹,为……感到悲伤。

3.适:到某地去。

4.吊:凭吊。

5.以彼其材:凭借他那样的才能 。 游:游说。

6.同:把……同等看待。

轻:把……看轻。 去就:离官去职或在朝任职。

【研读文本】

思考:

为什么司马迁会感到“爽然自失”?他是如何看待屈原 “自沉”的选择的 我们又如何看待司马迁的观点?

司马迁既崇敬屈原“眷顾楚国,系心怀王”的忠君爱国品格,又希望他“游诸侯”,不赞同他以死明志。 司马迁的这一思想矛盾反映了写史和评史的不同出发点。

写史,是从人物的客观实际出发。屈原所处的历史条件及他在楚国的地位决定了,他不可能离开楚国,司马迁是肯定这一点的,这是尊重客观事实。

而评史,则是从作者所处时代的思想高度出发。司马迁以汉初“大一统”的观点看待战国历史,觉得重要的是要让贤才发挥作用。这是他对楚国政治黑暗的控诉,也是对屈原悲惨遭遇感到深深同情的愤懑说法。

思考:

在文末,司马迁说对屈原是“悲其志”,悲的是什么?

一悲屈原的怀才不遇、报国无门,心怀怨愤而作《离骚》,忠言未被釆纳;

二悲屈原品性高洁,受谗被疏,不为楚国所容,以死殉国;

三悲屈原死后,后继无人,“楚日以削”竟至亡国。

【拓展探究】

思考:

前人评论说:“史公与屈子,实有同心。”(吴楚材、吴调侯《古文观止》)与《史记》中的其他许多传记不同,《屈原列传》在叙事中融入大段的议论,论中有情,直抒胸臆。请结合文中议论文段,体会司马迁寄托在屈原身上的情感。说说司马迁为什么悲其“志”?

【司马迁生平】

司马迁,西汉思想家、史学家、文学家。曾任太史令,继承父亲司马谈的遗志,著述史籍,后因替李陵败降之事辩解,获罪下狱,被处以腐刑。出狱后任中书令,为了创作《史记》只好忍辱含垢,苟且偷生,发愤完成所著史籍。

【拓展探究】

报任安书(节选)

古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖西伯(文王)拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大抵圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。……终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。

【拓展探究】

司马迁因李陵一案被汉武帝处以腐刑,慷慨激愤,无以言表,但为创作《史记》只好忍辱含垢,苟且偷生。其人生命运与屈原类似,于是将其引为知音。他在《报任安书》中列举众多贤圣事例,其中也提到屈原,说:“屈原放逐,乃赋《离骚》;……此人皆意有所郁结,不得通其道, 故述往事,思来者。”以屈原著《离骚》自况《史记》的撰写,因二者皆“意有所郁结”而成。

正因为有这种惺惺相惜的情感,司马迁为屈原所作的这篇传记,别具一格,字里行间洋溢着浓厚的歌颂、同情、悲叹之情。

司马迁在叙事中融入大段的议论,是借他人酒杯,浇自己块垒 。

司马迁与屈原有着相似的人生命运:

一样的怀才,正直,忠君爱国,有志向;一样的命运坎坷,面临生死抉择。不同的是屈原是以死明“志”,而司马迁是以生践“志” 。

两人境遇相同,精神相通,都传达出了同样的愤懑之声,所以司马迁是借写屈原的命运在抒发自己的悲愤,以屈原著《离骚》自况《史记》的撰写,对屈原有着特别深厚的感情,因此,他在文中通过大段的议论来对屈原表达最高的礼赞。

思考:前人评论说:“史公与屈子,实有同心。”与《史记》中的其他许多传记不同,《屈原列传》在叙事中融入大段的议论,论中有情,直抒胸臆。请结合课文最后一段,体会司马迁寄托在屈原身上的情感。司马迁为什么悲其“志”?

总结

在内容主旨上:这篇传记通过对屈原生平的叙述和评论,揭示了屈原身世沉浮与国家生死存亡的内在联系,突出了他对楚国的价值和意义,充分彰显了他的爱国精神及高洁正直、矢志不渝的品质。

在艺术手法上:夹叙夹评,寓评于叙,叙中寄情,议中寓情,处处流露出作者的郁郁不平之气和对屈原命运的叹惋,体现出作者与屈原超越时空的精神联通。

“天下兴亡,匹夫有责”,爱国诗人屈原以身许国,诠释了一代文人的“家国情怀”。这种情怀放在当下来看,依旧让人肃然起敬。

纵观史书万卷,字里行间皆可见“家国”。从古到今,无论是《礼记》里“修身齐家治国平天下”的人文理想,还是《岳阳楼记》中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的大任担当,这些无不激荡着中华儿女真挚的情感和价值的共鸣。

青年一代应心怀梦想,勇于担当,以实际行动诠释新时代的爱国主义精神,创造更加美好的未来!

谢谢观看!

高二—统编版—语文—第三单元

《屈原列传》第三课时答疑

问题一:在本文的后半部分,作者司马迁几乎照录了《楚辞·渔父》篇全文。在这段文字中,“渔父”这一形象体现了一种怎样的处世态度?渔父与屈原的对话又有何深刻内涵呢?

渔父:明哲保身、随遇而安、知天达命、与世推移。

二者面对人生,做出了不同的选择,渔父选择隐忍的活,以隐守志,彰显了他自由的灵魂;而屈原是选择壮烈的死,以死明志,彰显了他不屈的气节。

在那“举世混浊”“众人皆醉”的恶劣环境中,唯独屈原保持了“清醒”的政治头脑、“清白”的品德节操,这种洁身自好的高尚节操和宁折不弯的斗争精神,表现了他对理想和正义的执着追求,对邪恶势力的强烈控诉,对浑浑噩噩的人们的呼唤和激励。

问题二:《史记》被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。请以本文为例,说说《史记》是“无韵之离骚”的具体体现。

史家之绝唱:是评价《史记》的史学价值,说它是历史著作中的“绝唱”;

无韵之离骚:是评价《史记》的文学价值,说它可以和屈原的《离骚》媲美。

1.人物形象塑造:《屈原列传》没有曲折、生动、完整的故事情节,而是根据文献资料记载,粗笔勾勒屈原的生平事迹,但是在这粗笔的叙述中,却饱含着司马迁对屈原的赞颂之情。如“博闻强识,明于治乱,娴于辞令”,寥寥数语,就传神刻画出具有杰出政治才能的屈原形象。

2.语言表达效果:本文叙中有情,议中有情,传评结合,或寓评于叙,或夹叙夹评,或篇末总评,带有作者强烈的情感倾向,使此文产生出诗一般的语言、缠绵悱恻的情感、荡气回肠的艺术感染力,增强了语言的表达效果。

3.强烈的情感抒发:文章在叙述的基础上,有三处较为集中的议论:第一处是评价《离骚》,目的是赞美屈原的志向“与日月争光可也”;第二处是强调屈原的忠诚和分析楚怀王客死他乡的原因;第三处是屈原与渔父的对话。这三处在叙述基础上的议论,一唱三叹,回环往复,带有明显的咏叹笔调,使感情的抒发显得淋漓尽致。

作者在屈原身上寄托了自己的身世之叹:屈原由于正道直行而被疏远流放,自投汨罗江;司马迁由于敢于直言而被处以腐刑。正是这种身世之叹,使得司马迁以最真挚的情感歌颂了屈原的伟大崇高,以最大的怨愤揭露了统治者的昏庸不察,这种强烈的感情有着直击人心的力量。

谢谢观看!