高中语文统编版(部编版)选择性必修中册第三单元11.1《过秦论》第二课时(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)选择性必修中册第三单元11.1《过秦论》第二课时(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 206.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-06 12:04:33 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

高二—统编版—语文—第三单元

过秦论 贾谊

【学习任务】

1.梳理、掌握第二、三、四自然段的字词句。

2.分析课文内容,形成自己的背诵思路。

第二课时

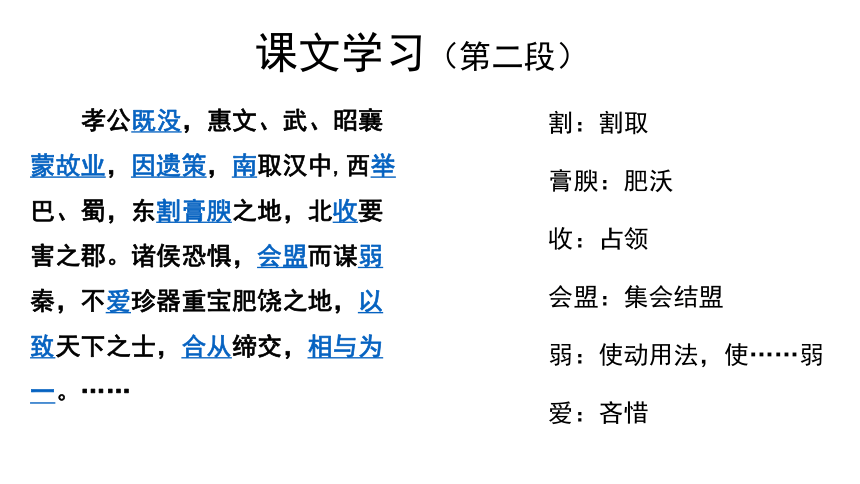

课文学习(第二段)

孝公既没,惠文、武、昭襄蒙故业,因遗策,南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。诸侯恐惧,会盟而谋弱秦,不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士,合从缔交,相与为一。……

既:已经

没:通“殁”

蒙:继承

故业:已有的基业

因:沿袭

遗策:前代的策略

南:向南

举:攻取

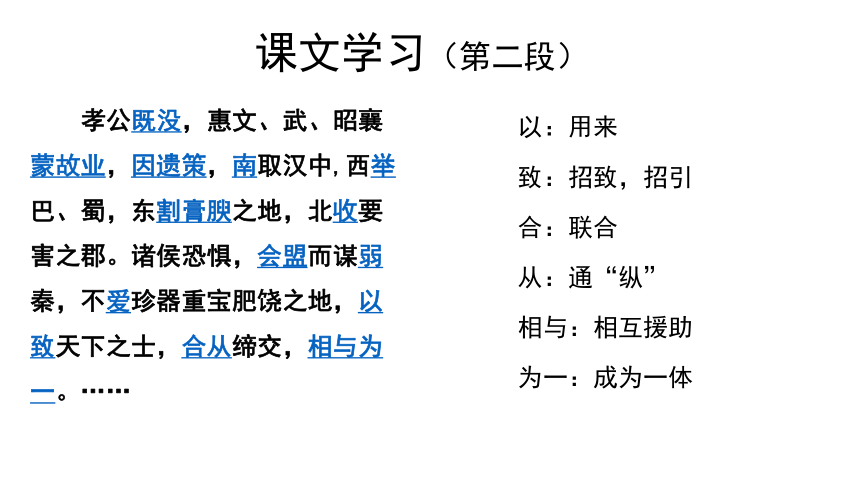

课文学习(第二段)

孝公既没,惠文、武、昭襄蒙故业,因遗策,南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。诸侯恐惧,会盟而谋弱秦,不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士,合从缔交,相与为一。……

膏腴:肥沃

收:占领

会盟:集会结盟

弱:使动用法,使……弱

爱:吝惜

割:割取

课文学习(第二段)

孝公既没,惠文、武、昭襄蒙故业,因遗策,南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。诸侯恐惧,会盟而谋弱秦,不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士,合从缔交,相与为一。……

以:用来

合:联合

相与:相互援助

致:招致,招引

从:通“纵”

为一:成为一体

课文学习(第二段)

第二段:五王时期,秦国势力进一步发展。

【译文】孝公死后,惠文王、武王,昭襄王继承己有的基业,沿袭前代策略,向南攻取汉中,向西吞并巴、蜀,向东割取肥沃的地盘,向北占领要害的郡邑。诸候恐慌害怕,开会结盟,谋求削弱秦国的办法。不吝惜奇珍贵重的器物和肥沃富饶的土地,用来招致天下的优秀人才,订立合纵盟约,结成一体。……

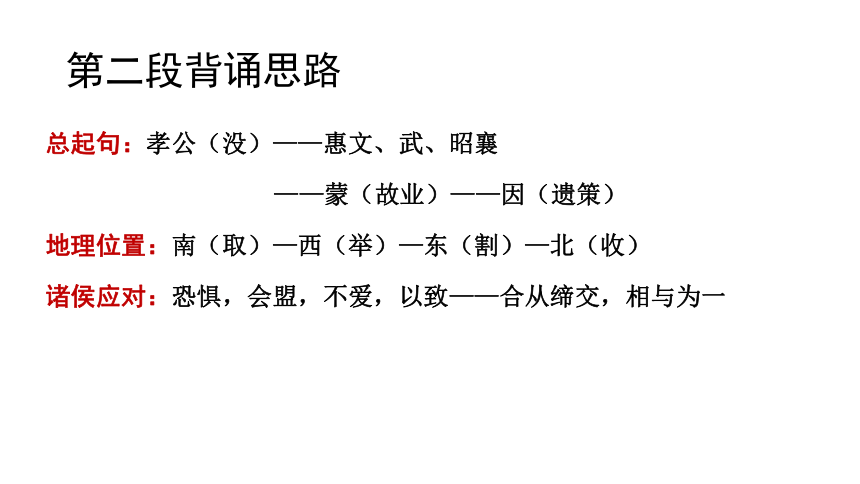

第二段背诵思路

总起句:孝公(没)——惠文、武、昭襄

——蒙(故业)——因(遗策)

地理位置:南(取)—西(举)—东(割)—北(收)

诸侯应对:恐惧,会盟,不爱,以致——合从缔交,相与为一

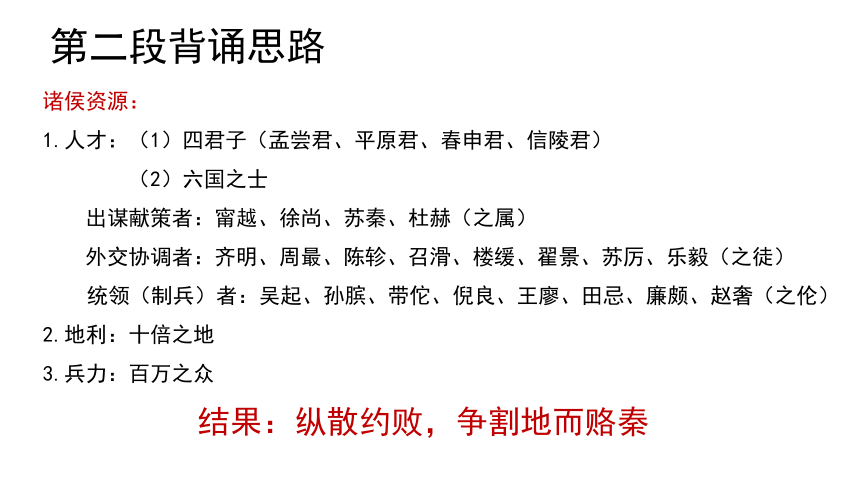

第二段背诵思路

诸侯资源:

1.人才:(1)四君子(孟尝君、平原君、春申君、信陵君)

(2)六国之士

出谋献策者:甯越、徐尚、苏秦、杜赫(之属)

外交协调者:齐明、周最、陈轸、召滑、楼缓、翟景、苏厉、乐毅(之徒)

统领(制兵)者:吴起、孙膑、带佗、倪良、王廖、田忌、廉颇、赵奢(之伦)

2.地利:十倍之地

3.兵力:百万之众

结果:纵散约败,争割地而赂秦

课文学习(第三段1)

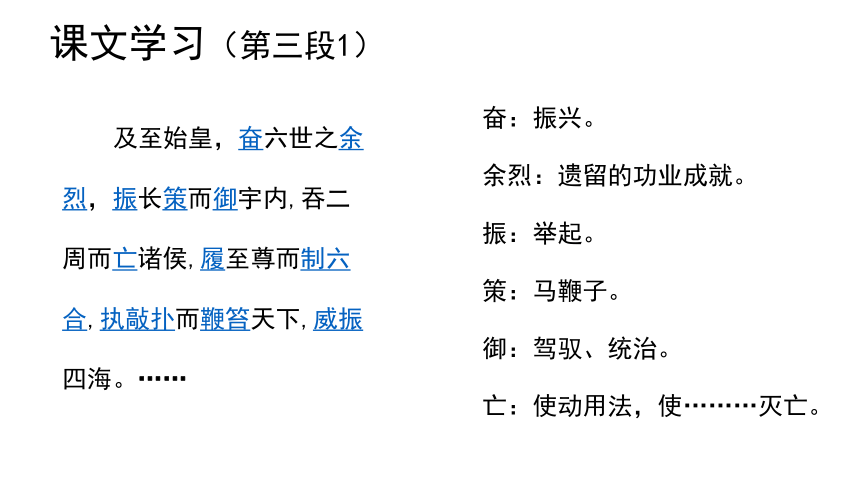

及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。……

奋:振兴。

余烈:遗留的功业成就。

振:举起。

策:马鞭子。

御:驾驭、统治。

亡:使动用法,使………灭亡。

课文学习(第三段1)

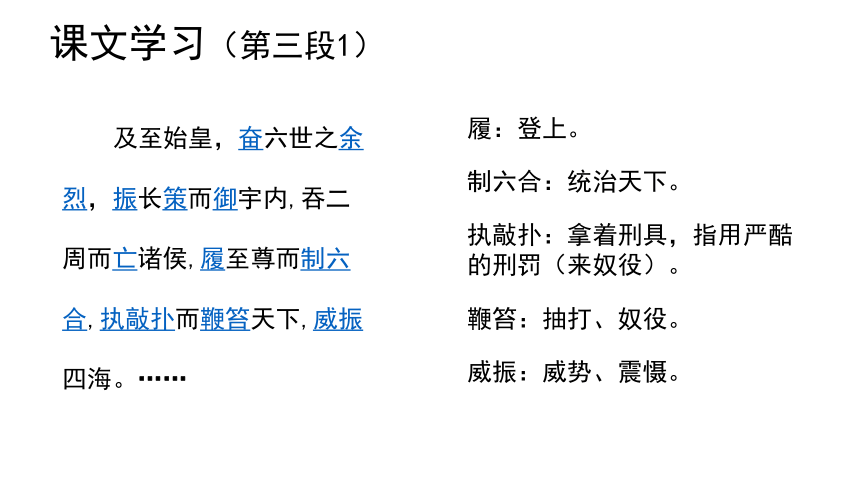

及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。……

履:登上。

制六合:统治天下。

执敲扑:拿着刑具,指用严酷的刑罚(来奴役)。

鞭笞:抽打、奴役。

威振:威势、震慑。

课文学习(第三段1)

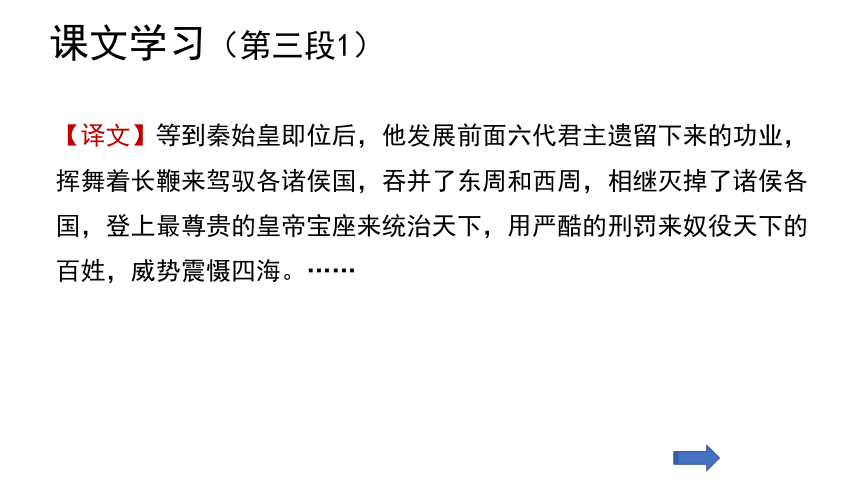

【译文】等到秦始皇即位后,他发展前面六代君主遗留下来的功业,挥舞着长鞭来驾驭各诸侯国,吞并了东周和西周,相继灭掉了诸侯各国,登上最尊贵的皇帝宝座来统治天下,用严酷的刑罚来奴役天下的百姓,威势震慑四海。……

课文学习(第三段2)

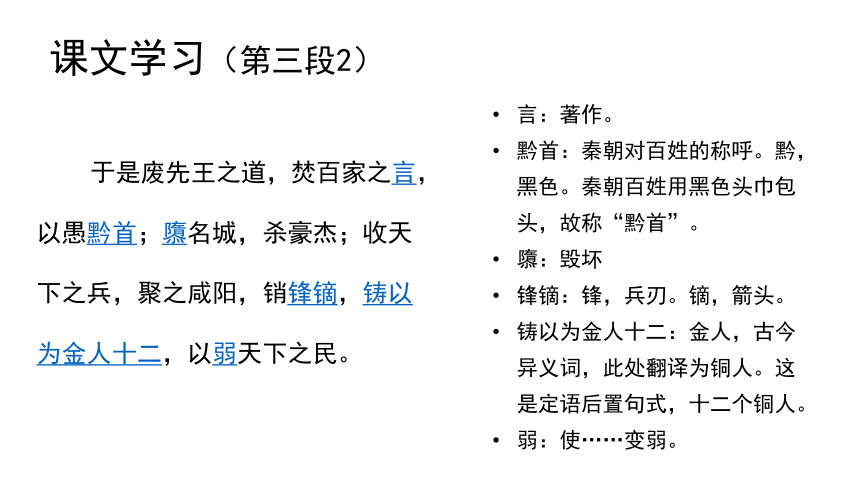

于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;隳名城,杀豪杰;收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民。

言:著作。

黔首:秦朝对百姓的称呼。黔,黑色。秦朝百姓用黑色头巾包头,故称“黔首”。

隳:毁坏

锋镝:锋,兵刃。镝,箭头。

铸以为金人十二:金人,古今异义词,此处翻译为铜人。这是定语后置句式,十二个铜人。

弱:使……变弱。

然后践华为城,因河为池,据亿丈之城,临不测之渊,以为固。良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何。天下已定,始皇之心,自以为关中之固,金城千里,子孙帝王万世之业也。

课文学习(第三段3)

因:凭借。

渊:黄河。

信臣:可靠的大臣。

金城:坚固的城池。金,比喻坚固。

【译文】

(秦始皇)接着就废除古代帝王的治世之道,焚烧诸子百家的著作,来使百姓愚蠢;毁坏高大的城墙,杀掉英雄豪杰;收缴天下的兵器,集中在咸阳,销毁兵刃和箭头,冶炼铸造成十二个铜人,以便削弱百姓的反抗力量。然后凭借华山为城墙,依据黄河为城池,凭借着高耸的华山,往下看着深不可测的黄河,认为这是险固的地方。好的将领手执强弩,守卫着要害的地方,可靠的官员和精锐的士卒,拿着锋利的兵器,盘问过往行人。天下已经安定,始皇心里自己认为,这关中的险固地势、方圆千里的坚固的城防,是子子孙孙称帝称王直至万代的基业。

第三段:秦始皇统一天下,秦朝到达极盛。

第三段背诵思路

政治上:吞二周而忘诸侯,履至尊而制六合。

军事上:南取百越之地……却匈奴七百余里。

文化上:非先王之道,焚百家之言,以愚黔首。

刑法上:隳名城,杀豪杰,销锋镝,以弱天下之民,执敲扑而鞭笞天下。

防务上:践华为城……而谁何。

第三段总写秦始皇的功业,从政治、军事、文化、刑法、地理防务五个方面来谈。

诵读要领

统一天下前,应由较强的语势读出,充分渲染塑造一个“威加海内”的帝王形象,攻势凌厉!

统一天下后,秦王朝至此达顶峰,这意味着从此转入守势。

这段文字义正词严,充分揭露了秦的暴虐无道,诵读时候应有“声讨”之势。末句“天下已定”总承以上内容,其后应有长停顿,然后转入叙秦始皇的心态,用以反衬下文灭亡之速,突出嘲讽之意,突出“自以为”“万世之业”等词语。

课文学习(第四段)

始皇既没,余威震于殊俗。然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也;才能不及中人,非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗顿之富;

殊俗:不同的风俗,指边远的地方。

瓮牖绳枢:瓮、绳,名词作状语。用破瓮,用草绳。牖、枢,名词作动词。做窗户,系门扇。

氓:指下层百姓。氓,民。隶,低贱的人。

迁徙之徒:被征发的人。

中人:平常的人。

课文学习(第四段)

蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦;斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景从。山东豪俊遂并起而亡秦族矣。

蹑足行伍:参与军队。蹑足,置身,参与。

兵:兵器。

揭:举。

云:像云一样,名词作状语。

响:像回声一样,名词作状语。

赢:担负。

景:同“影”,像影子一样,名词作状语。

山东:古今异义词,崤山以东,代指东方诸国。

【译文】

秦始皇死后,他遗留下来的威风仍然震慑着边远的地区。虽然这样,可陈涉不过是个用破瓮作窗户,用草绳系门轴的穷人子弟,是农村被雇佣的种田人,又做了被征发戌边的士兵;才能比不上普通人,既没有孔子、墨子那样的贤德,又不像陶朱、猗顿那样的富有;置身于守边的队伍中,兴起在田野间,率领着疲惫无力的士卒,带领着数百人的队伍,掉转头来进攻秦朝;砍下树木做武器,举起竹竿做旗帜,天下的人如同云一样聚集起来,如同回声似的应和他,担着粮食如影随形地跟着他。东方诸国的英雄豪杰就一齐起事,灭亡了秦朝。

第四段:陈涉虽奋起于田野间,然竟灭秦国。

第四段背诵思路

第四段写出强秦的迅速灭亡。

诵读、背诵可从这段所写内容着手:

出身地位

个人素质

起义军成分

武器

起义的影响

起义的结果

这六个方面的铺叙为第五段内容作了铺垫:

①“始皇”二句,暗示民心不服,人人自危,宜用从容、沉着的语调读出。

②“然”急转直下,稍作停顿,以下先抑(“陈涉”至“之富”)后扬(“蹑足”至段末)读出对比情调。

③末句叙事结束全篇,要读得沉着、有力。

课后作业

1.复习课文二、三、四段的字词句。

2.背诵课文。

谢谢观看!

高二—统编版—语文—第三单元

《过秦论》第二课时答疑

问题一:课文对“陈涉起义,天下响应”有哪几方面的铺叙?(请用原文中语句回答)

六个方面:

①出身地位:“瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也;蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中。”

②个人素质:“才能不及中人,非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗顿之富。”

③起义军成分:“疲弊之卒,数百之众。”

④武器:“斩木为兵,揭杆为旗。”

⑤起义的影响:“天下云集响应,赢粮而景从。”

⑥起义的结果:“山东豪俊遂并起而亡秦族矣。”

问题二:作者写陈涉起义突出了什么特点?目的是什么?

作者写陈涉起义突出了陈涉的出身低微,缺乏号召力;才能不及“中人”,缺乏指挥作战的能力;兵力更是突出他的“弱”“少”,武器低劣,不堪一击。突出这些的目的是自然而然地突出秦始皇由攻转守变化的关键:仁义不施。失去了仁义,使民心丧尽,为下文提出“仁义不施而攻守之势异也”的观点提供了充足而必要的准备。由此可见作者叙述角度的严谨性。

问题三:《六国论》的观点是“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦”,本文中哪里的史实叙述与此观点相互照应?

课文中第二段的叙述:于是纵散约败,争割地而赂秦。秦有余力而制其弊,追亡逐北,伏尸百万,流血漂橹;因利乘便,宰割天下,分裂山河。强国请服,弱国入朝。

问题四:在我国历史上有过不少像贾谊一样忧国忧民的知识分子,请就我们学过的作品再举几个例子。

参考:

如战国时代有为楚国前途大声呼喊“岂余身之惮殃兮,恐皇舆之败绩”的爱国诗人屈原;南宋有“胡未灭,鬓先秋,泪空流”的忧患诗人陆游;有希望“试手补天裂”“西北洗胡沙”的爱国词人辛弃疾……这种关心国家命运的爱国传统在正直而富有理想的知识分子身上是一脉相承的。

谢谢观看!

高二—统编版—语文—第三单元

过秦论 贾谊

【学习任务】

1.梳理、掌握第二、三、四自然段的字词句。

2.分析课文内容,形成自己的背诵思路。

第二课时

课文学习(第二段)

孝公既没,惠文、武、昭襄蒙故业,因遗策,南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。诸侯恐惧,会盟而谋弱秦,不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士,合从缔交,相与为一。……

既:已经

没:通“殁”

蒙:继承

故业:已有的基业

因:沿袭

遗策:前代的策略

南:向南

举:攻取

课文学习(第二段)

孝公既没,惠文、武、昭襄蒙故业,因遗策,南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。诸侯恐惧,会盟而谋弱秦,不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士,合从缔交,相与为一。……

膏腴:肥沃

收:占领

会盟:集会结盟

弱:使动用法,使……弱

爱:吝惜

割:割取

课文学习(第二段)

孝公既没,惠文、武、昭襄蒙故业,因遗策,南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。诸侯恐惧,会盟而谋弱秦,不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士,合从缔交,相与为一。……

以:用来

合:联合

相与:相互援助

致:招致,招引

从:通“纵”

为一:成为一体

课文学习(第二段)

第二段:五王时期,秦国势力进一步发展。

【译文】孝公死后,惠文王、武王,昭襄王继承己有的基业,沿袭前代策略,向南攻取汉中,向西吞并巴、蜀,向东割取肥沃的地盘,向北占领要害的郡邑。诸候恐慌害怕,开会结盟,谋求削弱秦国的办法。不吝惜奇珍贵重的器物和肥沃富饶的土地,用来招致天下的优秀人才,订立合纵盟约,结成一体。……

第二段背诵思路

总起句:孝公(没)——惠文、武、昭襄

——蒙(故业)——因(遗策)

地理位置:南(取)—西(举)—东(割)—北(收)

诸侯应对:恐惧,会盟,不爱,以致——合从缔交,相与为一

第二段背诵思路

诸侯资源:

1.人才:(1)四君子(孟尝君、平原君、春申君、信陵君)

(2)六国之士

出谋献策者:甯越、徐尚、苏秦、杜赫(之属)

外交协调者:齐明、周最、陈轸、召滑、楼缓、翟景、苏厉、乐毅(之徒)

统领(制兵)者:吴起、孙膑、带佗、倪良、王廖、田忌、廉颇、赵奢(之伦)

2.地利:十倍之地

3.兵力:百万之众

结果:纵散约败,争割地而赂秦

课文学习(第三段1)

及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。……

奋:振兴。

余烈:遗留的功业成就。

振:举起。

策:马鞭子。

御:驾驭、统治。

亡:使动用法,使………灭亡。

课文学习(第三段1)

及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。……

履:登上。

制六合:统治天下。

执敲扑:拿着刑具,指用严酷的刑罚(来奴役)。

鞭笞:抽打、奴役。

威振:威势、震慑。

课文学习(第三段1)

【译文】等到秦始皇即位后,他发展前面六代君主遗留下来的功业,挥舞着长鞭来驾驭各诸侯国,吞并了东周和西周,相继灭掉了诸侯各国,登上最尊贵的皇帝宝座来统治天下,用严酷的刑罚来奴役天下的百姓,威势震慑四海。……

课文学习(第三段2)

于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;隳名城,杀豪杰;收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民。

言:著作。

黔首:秦朝对百姓的称呼。黔,黑色。秦朝百姓用黑色头巾包头,故称“黔首”。

隳:毁坏

锋镝:锋,兵刃。镝,箭头。

铸以为金人十二:金人,古今异义词,此处翻译为铜人。这是定语后置句式,十二个铜人。

弱:使……变弱。

然后践华为城,因河为池,据亿丈之城,临不测之渊,以为固。良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何。天下已定,始皇之心,自以为关中之固,金城千里,子孙帝王万世之业也。

课文学习(第三段3)

因:凭借。

渊:黄河。

信臣:可靠的大臣。

金城:坚固的城池。金,比喻坚固。

【译文】

(秦始皇)接着就废除古代帝王的治世之道,焚烧诸子百家的著作,来使百姓愚蠢;毁坏高大的城墙,杀掉英雄豪杰;收缴天下的兵器,集中在咸阳,销毁兵刃和箭头,冶炼铸造成十二个铜人,以便削弱百姓的反抗力量。然后凭借华山为城墙,依据黄河为城池,凭借着高耸的华山,往下看着深不可测的黄河,认为这是险固的地方。好的将领手执强弩,守卫着要害的地方,可靠的官员和精锐的士卒,拿着锋利的兵器,盘问过往行人。天下已经安定,始皇心里自己认为,这关中的险固地势、方圆千里的坚固的城防,是子子孙孙称帝称王直至万代的基业。

第三段:秦始皇统一天下,秦朝到达极盛。

第三段背诵思路

政治上:吞二周而忘诸侯,履至尊而制六合。

军事上:南取百越之地……却匈奴七百余里。

文化上:非先王之道,焚百家之言,以愚黔首。

刑法上:隳名城,杀豪杰,销锋镝,以弱天下之民,执敲扑而鞭笞天下。

防务上:践华为城……而谁何。

第三段总写秦始皇的功业,从政治、军事、文化、刑法、地理防务五个方面来谈。

诵读要领

统一天下前,应由较强的语势读出,充分渲染塑造一个“威加海内”的帝王形象,攻势凌厉!

统一天下后,秦王朝至此达顶峰,这意味着从此转入守势。

这段文字义正词严,充分揭露了秦的暴虐无道,诵读时候应有“声讨”之势。末句“天下已定”总承以上内容,其后应有长停顿,然后转入叙秦始皇的心态,用以反衬下文灭亡之速,突出嘲讽之意,突出“自以为”“万世之业”等词语。

课文学习(第四段)

始皇既没,余威震于殊俗。然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也;才能不及中人,非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗顿之富;

殊俗:不同的风俗,指边远的地方。

瓮牖绳枢:瓮、绳,名词作状语。用破瓮,用草绳。牖、枢,名词作动词。做窗户,系门扇。

氓:指下层百姓。氓,民。隶,低贱的人。

迁徙之徒:被征发的人。

中人:平常的人。

课文学习(第四段)

蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦;斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景从。山东豪俊遂并起而亡秦族矣。

蹑足行伍:参与军队。蹑足,置身,参与。

兵:兵器。

揭:举。

云:像云一样,名词作状语。

响:像回声一样,名词作状语。

赢:担负。

景:同“影”,像影子一样,名词作状语。

山东:古今异义词,崤山以东,代指东方诸国。

【译文】

秦始皇死后,他遗留下来的威风仍然震慑着边远的地区。虽然这样,可陈涉不过是个用破瓮作窗户,用草绳系门轴的穷人子弟,是农村被雇佣的种田人,又做了被征发戌边的士兵;才能比不上普通人,既没有孔子、墨子那样的贤德,又不像陶朱、猗顿那样的富有;置身于守边的队伍中,兴起在田野间,率领着疲惫无力的士卒,带领着数百人的队伍,掉转头来进攻秦朝;砍下树木做武器,举起竹竿做旗帜,天下的人如同云一样聚集起来,如同回声似的应和他,担着粮食如影随形地跟着他。东方诸国的英雄豪杰就一齐起事,灭亡了秦朝。

第四段:陈涉虽奋起于田野间,然竟灭秦国。

第四段背诵思路

第四段写出强秦的迅速灭亡。

诵读、背诵可从这段所写内容着手:

出身地位

个人素质

起义军成分

武器

起义的影响

起义的结果

这六个方面的铺叙为第五段内容作了铺垫:

①“始皇”二句,暗示民心不服,人人自危,宜用从容、沉着的语调读出。

②“然”急转直下,稍作停顿,以下先抑(“陈涉”至“之富”)后扬(“蹑足”至段末)读出对比情调。

③末句叙事结束全篇,要读得沉着、有力。

课后作业

1.复习课文二、三、四段的字词句。

2.背诵课文。

谢谢观看!

高二—统编版—语文—第三单元

《过秦论》第二课时答疑

问题一:课文对“陈涉起义,天下响应”有哪几方面的铺叙?(请用原文中语句回答)

六个方面:

①出身地位:“瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也;蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中。”

②个人素质:“才能不及中人,非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗顿之富。”

③起义军成分:“疲弊之卒,数百之众。”

④武器:“斩木为兵,揭杆为旗。”

⑤起义的影响:“天下云集响应,赢粮而景从。”

⑥起义的结果:“山东豪俊遂并起而亡秦族矣。”

问题二:作者写陈涉起义突出了什么特点?目的是什么?

作者写陈涉起义突出了陈涉的出身低微,缺乏号召力;才能不及“中人”,缺乏指挥作战的能力;兵力更是突出他的“弱”“少”,武器低劣,不堪一击。突出这些的目的是自然而然地突出秦始皇由攻转守变化的关键:仁义不施。失去了仁义,使民心丧尽,为下文提出“仁义不施而攻守之势异也”的观点提供了充足而必要的准备。由此可见作者叙述角度的严谨性。

问题三:《六国论》的观点是“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦”,本文中哪里的史实叙述与此观点相互照应?

课文中第二段的叙述:于是纵散约败,争割地而赂秦。秦有余力而制其弊,追亡逐北,伏尸百万,流血漂橹;因利乘便,宰割天下,分裂山河。强国请服,弱国入朝。

问题四:在我国历史上有过不少像贾谊一样忧国忧民的知识分子,请就我们学过的作品再举几个例子。

参考:

如战国时代有为楚国前途大声呼喊“岂余身之惮殃兮,恐皇舆之败绩”的爱国诗人屈原;南宋有“胡未灭,鬓先秋,泪空流”的忧患诗人陆游;有希望“试手补天裂”“西北洗胡沙”的爱国词人辛弃疾……这种关心国家命运的爱国传统在正直而富有理想的知识分子身上是一脉相承的。

谢谢观看!