第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(共28张PPT) 高中历史统编版(部编版)必修 中外历史纲要(下)

文档属性

| 名称 | 第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(共28张PPT) 高中历史统编版(部编版)必修 中外历史纲要(下) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-06 15:22:38 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第八单元

第20课 社会主义国家的发展与变化

历 史

内容索引

课 时 导 学

知 识 梳 理

重 点 研 习

课 时 导 学

目 标 素 养

1.掌握不同时期苏联社会主义改革所取得的成就及面临的问题

2.了解苏联解体和东欧剧变的基本史实,分析苏联解体和东欧剧变的原因、影响

3.掌握在中国特色社会主义道路的指引下,中国所取得的举世瞩目的成就

4.对比中国与东欧、苏联的社会主义改革,分析一成一败的经验教训

知 识 概 览

知 识 梳 理

一、苏联的发展、改革与解体

1.苏联的发展

第二次世界大战后,苏联取得了恢复和发展国民经济的巨大成就,相继爆炸了原子弹和氢弹,人民的教育和生活水平也有很大提高。1957年,苏联成功发射了世界上第一颗 人造地球卫星 。但是,苏联优先发展 重工业 的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观。

2.苏联的改革

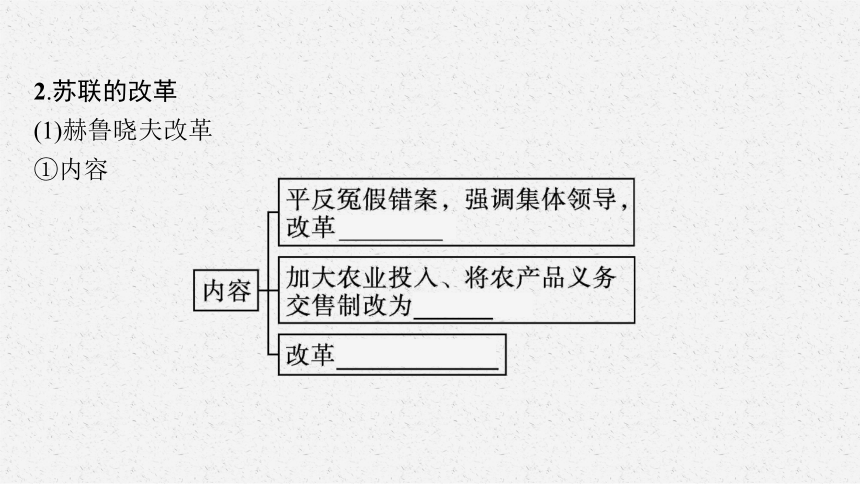

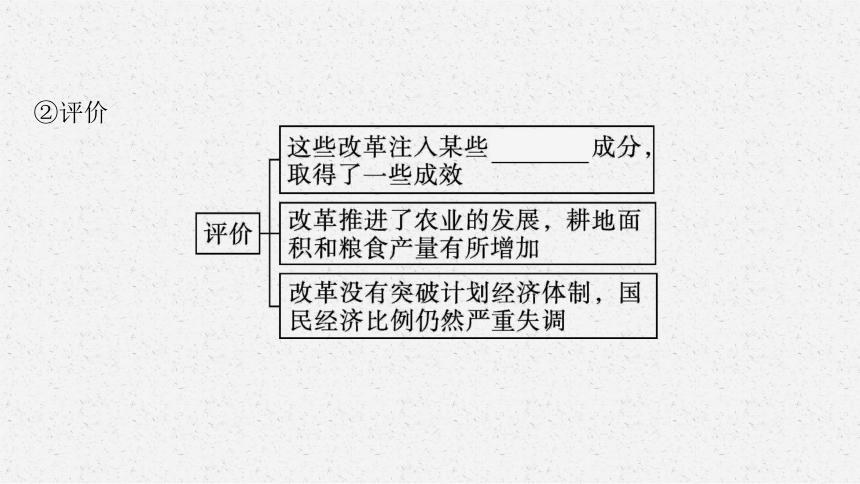

(1)赫鲁晓夫改革

①内容

②评价

(2)勃列日涅夫改革

内容 在工业领域推行“ 新经济体制 ”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益

评价 改革只是对 传统体制 的修修补补,效果有限。勃列日涅夫执政后期,热衷于树立个人迷信, 专断作风 日趋严重;各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢

(3)戈尔巴乔夫改革

经济 领域 承认 市场调节 在社会主义经济中的作用,但是,经济领域的改革成效甚微

政治 领域 取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和

多党制

意识 形态 抛弃马克思主义指导,放任西方资本主义国家对社会主义国家的“和平演变”,造成思想混乱,民族分离主义随之兴起

3.苏联的解体(请连线)

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

1.东欧社会主义建设

第二次世界大战胜利前后,东欧各国在社会主义建设中,大多采取 苏联 模式,造成国民经济比例失调。一些东欧国家希望通过改革,走自己

独立发展 的道路。

2.南斯拉夫改革

南斯拉夫最早进行改革,经过多年实践,建立了社会主义自治制度,通过权力下放,调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展。但改革也导致

地方主义 抬头,民族问题尖锐,为后来国家的分裂埋下了隐患。

3.东欧其他国家改革的成就

国家 成就

波兰 在1956—1960年实施国民经济第一个五年计划,经济迅速发展

匈牙利 1968—1973年国民收入年递增率为6%,人民消费水平也以5%—6%的速度提高

民主德国 经济稳步增长,到1988年,经济发展水平居 东欧国家 之首

4.东欧剧变

在苏联鼓励东欧改革和西方“ 和平演变 ”战略影响下,1989—1992 年,东欧执政的共产党或工人党纷纷实行政治多元化, 共产党 失去执政地位,社会政治经济制度急剧变化。

三、中国社会主义的发展

1.中国改革新征程

1978 年,中国共产党召开十一届三中全会,作出 改革开放 的伟大决策。自此以后,中国以农村改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制,取得了举世瞩目的成就。

2.辉煌成就

(1)中共十八大以来,中国特色社会主义进入新时代。在新时代,中国打赢了人类历史上规模最大的 脱贫攻坚战 ,历史性地解决了绝对贫困问题。实现第一个百年奋斗目标,全面建成小康社会。

(2)2021年中国国内生产总值达到114万亿元,经济总量占世界经济的比重达18.5%,稳居世界 第二 位,外汇储备稳居世界第一。

(3)高铁、公路、桥梁、港口、机场等基础设施建设快速突进。

(4)农业现代化稳步推进,创新型国家建设成果丰硕。

(5)中国正在向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标

迈进。

重 点 研 习

社会主义国家的发展与变化

【材料一】 在1953年的九月中央全会上,赫鲁晓夫就提倡种植玉米。1955年他在中央全会的决议中指出“玉米是最高产的作物,应该在我国所有地区广泛推广”。要求到1960年播种面积至少扩大到2 800万公顷……有些地区的玉米完全被冻死或者干死,没有任何收成。1956年农业丰收,这一特殊情况使赫鲁晓夫头脑发热,1957年5月,他未经中央同意,在列宁格勒一次集会上宣布三、四年内在肉类、奶类和黄油产量方面赶上和超过美国的惊人目标。这一目标遭到苏联党内一些人和经济学家的反对,也受到美国哥伦比亚广播公司记者的嘲笑,他却还是一意孤行。1957—1964年苏联人均肉类产量只从37千克增至40千克,而美国人均肉产量却达到100千克以上,三、四年内在肉类生产上赶超美国的目标成了人们的笑料。

——摘编自唐士润《评赫鲁晓夫的农业改革》

【思考探究】

(1)根据材料一,概括赫鲁晓夫改革的主要特征,并结合苏联改革的实际情况,分析农业发展需注意的问题。

提示:主要特征:企图以高产作物为突破口,以提高产量为主要目标;制定目标主观臆断,急于求成;不顾客观实际,违背经济规律;个人作风专断,一意孤行。问题:立足国情,从实际出发;科技兴农;群策群力,提高农民生产积极性;切实提高农民的生活水平。

【素养解读】

从材料“赫鲁晓夫就提倡种植玉米”“这一特殊情况使赫鲁晓夫头脑发热”“三、四年内在肉类生产上赶超美国的目标成了人们的笑料”分析赫鲁晓夫改革的特征,考查史料实证的素养;分析农业发展中需注意的问题则是考查历史解释的素养。

【材料二】 到这个时期,苏共二十大所激发的,而在随后的岁月中被保守主义的灭火队竭力加以扑灭的那股新的热情也逐渐泯灭。1964年上台的领导人甚至不想去使国内政策恢复活力。经济方面的改革也是短命的,很快被俄国历史上最盛行的无所不在的行政命令、官僚主义的管理作风和管理方法所代替。

——据俄罗斯专家格·阿·阿尔巴托夫对勃列日涅夫执政生涯的评价整理

【思考探究】

(2)根据材料二,概括阿尔巴托夫对勃列日涅夫的基本态度。根据材料并结合所学知识,归纳赫鲁晓夫与勃列日涅夫的改革的局限性。

提示:态度:否定态度,认为勃列日涅夫在走回头路。局限性:都未能冲破苏联模式的束缚。

【素养解读】

根据材料“领导人甚至不想去使国内政策恢复活力。经济方面的改革也是短命的,很快被俄国历史上最盛行的无所不在的行政命令、官僚主义的管理作风和管理方法所代替”,概括阿尔巴托夫对勃列日涅夫的基本态度,考查史料实证的素养;归纳赫鲁晓夫与勃列日涅夫的改革的局限性考查历史解释的素养。

【材料三】

1950—1990年中苏粮食产量走势图

——据[美]保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

【思考探究】

(3)根据材料三并结合所学知识,指出A时间段中苏两国粮食产量的变化趋势,并分析产生不同变化趋势的原因。

提示:趋势:中国——粮食产量迅速增加;苏联——粮食产量不断下降,与中国差距拉大。原因:中国实行家庭联产承包责任制,大大提高了农民的劳动积极性;杂交水稻的培育与推广。苏联高度集中的计划经济体制根深蒂固,挫伤了农民的劳动积极性。

[重难归纳]

社会主义国家发展与变化的启示

1.坚持从本国国情出发,走适合本国国情的社会主义道路,坚持独立自主的外交政策。

2.大力发展生产力,提高人民的生活水平,显示社会主义制度的优越性。

3.建立和健全社会主义民主和法制,实行依法治国。

4.加强执政党建设,维护党的领导地位等(改革中坚持社会主义方向,坚持马克思主义的指导地位)。

5.在面对困难时要毫不妥协,要根据本国的实际情况调整方式、方法。

[跟踪训练]

1955年以前的苏联,国家下达的生产计划指标多达280项,详细规定各种农作物的播种面积、播种时间、技术措施、收割期限、产量等;1955年起,国家放宽对农牧业的生产管理,只下达国家收购各类农畜产品的数量指标,农庄有权自行安排生产。这一变化( )

A.使新经济政策得到了完善 B.配合了工业化战略的实施

C.是对苏联模式的全盘否定 D.有利于国民经济结构的调整

答案:D

解析:题干材料中国家放宽对农牧业的生产管理,这是对苏联模式的局部调整,有利于国民经济结构的调整,D项正确;新经济政策在斯大林执政后逐渐废止,排除A项;题干材料反映的是农业领域的政策调整,排除B项;赫鲁晓夫并未全盘否定苏联模式,排除C项。

本课结束

第八单元

第20课 社会主义国家的发展与变化

历 史

内容索引

课 时 导 学

知 识 梳 理

重 点 研 习

课 时 导 学

目 标 素 养

1.掌握不同时期苏联社会主义改革所取得的成就及面临的问题

2.了解苏联解体和东欧剧变的基本史实,分析苏联解体和东欧剧变的原因、影响

3.掌握在中国特色社会主义道路的指引下,中国所取得的举世瞩目的成就

4.对比中国与东欧、苏联的社会主义改革,分析一成一败的经验教训

知 识 概 览

知 识 梳 理

一、苏联的发展、改革与解体

1.苏联的发展

第二次世界大战后,苏联取得了恢复和发展国民经济的巨大成就,相继爆炸了原子弹和氢弹,人民的教育和生活水平也有很大提高。1957年,苏联成功发射了世界上第一颗 人造地球卫星 。但是,苏联优先发展 重工业 的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观。

2.苏联的改革

(1)赫鲁晓夫改革

①内容

②评价

(2)勃列日涅夫改革

内容 在工业领域推行“ 新经济体制 ”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益

评价 改革只是对 传统体制 的修修补补,效果有限。勃列日涅夫执政后期,热衷于树立个人迷信, 专断作风 日趋严重;各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢

(3)戈尔巴乔夫改革

经济 领域 承认 市场调节 在社会主义经济中的作用,但是,经济领域的改革成效甚微

政治 领域 取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和

多党制

意识 形态 抛弃马克思主义指导,放任西方资本主义国家对社会主义国家的“和平演变”,造成思想混乱,民族分离主义随之兴起

3.苏联的解体(请连线)

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

1.东欧社会主义建设

第二次世界大战胜利前后,东欧各国在社会主义建设中,大多采取 苏联 模式,造成国民经济比例失调。一些东欧国家希望通过改革,走自己

独立发展 的道路。

2.南斯拉夫改革

南斯拉夫最早进行改革,经过多年实践,建立了社会主义自治制度,通过权力下放,调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展。但改革也导致

地方主义 抬头,民族问题尖锐,为后来国家的分裂埋下了隐患。

3.东欧其他国家改革的成就

国家 成就

波兰 在1956—1960年实施国民经济第一个五年计划,经济迅速发展

匈牙利 1968—1973年国民收入年递增率为6%,人民消费水平也以5%—6%的速度提高

民主德国 经济稳步增长,到1988年,经济发展水平居 东欧国家 之首

4.东欧剧变

在苏联鼓励东欧改革和西方“ 和平演变 ”战略影响下,1989—1992 年,东欧执政的共产党或工人党纷纷实行政治多元化, 共产党 失去执政地位,社会政治经济制度急剧变化。

三、中国社会主义的发展

1.中国改革新征程

1978 年,中国共产党召开十一届三中全会,作出 改革开放 的伟大决策。自此以后,中国以农村改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制,取得了举世瞩目的成就。

2.辉煌成就

(1)中共十八大以来,中国特色社会主义进入新时代。在新时代,中国打赢了人类历史上规模最大的 脱贫攻坚战 ,历史性地解决了绝对贫困问题。实现第一个百年奋斗目标,全面建成小康社会。

(2)2021年中国国内生产总值达到114万亿元,经济总量占世界经济的比重达18.5%,稳居世界 第二 位,外汇储备稳居世界第一。

(3)高铁、公路、桥梁、港口、机场等基础设施建设快速突进。

(4)农业现代化稳步推进,创新型国家建设成果丰硕。

(5)中国正在向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标

迈进。

重 点 研 习

社会主义国家的发展与变化

【材料一】 在1953年的九月中央全会上,赫鲁晓夫就提倡种植玉米。1955年他在中央全会的决议中指出“玉米是最高产的作物,应该在我国所有地区广泛推广”。要求到1960年播种面积至少扩大到2 800万公顷……有些地区的玉米完全被冻死或者干死,没有任何收成。1956年农业丰收,这一特殊情况使赫鲁晓夫头脑发热,1957年5月,他未经中央同意,在列宁格勒一次集会上宣布三、四年内在肉类、奶类和黄油产量方面赶上和超过美国的惊人目标。这一目标遭到苏联党内一些人和经济学家的反对,也受到美国哥伦比亚广播公司记者的嘲笑,他却还是一意孤行。1957—1964年苏联人均肉类产量只从37千克增至40千克,而美国人均肉产量却达到100千克以上,三、四年内在肉类生产上赶超美国的目标成了人们的笑料。

——摘编自唐士润《评赫鲁晓夫的农业改革》

【思考探究】

(1)根据材料一,概括赫鲁晓夫改革的主要特征,并结合苏联改革的实际情况,分析农业发展需注意的问题。

提示:主要特征:企图以高产作物为突破口,以提高产量为主要目标;制定目标主观臆断,急于求成;不顾客观实际,违背经济规律;个人作风专断,一意孤行。问题:立足国情,从实际出发;科技兴农;群策群力,提高农民生产积极性;切实提高农民的生活水平。

【素养解读】

从材料“赫鲁晓夫就提倡种植玉米”“这一特殊情况使赫鲁晓夫头脑发热”“三、四年内在肉类生产上赶超美国的目标成了人们的笑料”分析赫鲁晓夫改革的特征,考查史料实证的素养;分析农业发展中需注意的问题则是考查历史解释的素养。

【材料二】 到这个时期,苏共二十大所激发的,而在随后的岁月中被保守主义的灭火队竭力加以扑灭的那股新的热情也逐渐泯灭。1964年上台的领导人甚至不想去使国内政策恢复活力。经济方面的改革也是短命的,很快被俄国历史上最盛行的无所不在的行政命令、官僚主义的管理作风和管理方法所代替。

——据俄罗斯专家格·阿·阿尔巴托夫对勃列日涅夫执政生涯的评价整理

【思考探究】

(2)根据材料二,概括阿尔巴托夫对勃列日涅夫的基本态度。根据材料并结合所学知识,归纳赫鲁晓夫与勃列日涅夫的改革的局限性。

提示:态度:否定态度,认为勃列日涅夫在走回头路。局限性:都未能冲破苏联模式的束缚。

【素养解读】

根据材料“领导人甚至不想去使国内政策恢复活力。经济方面的改革也是短命的,很快被俄国历史上最盛行的无所不在的行政命令、官僚主义的管理作风和管理方法所代替”,概括阿尔巴托夫对勃列日涅夫的基本态度,考查史料实证的素养;归纳赫鲁晓夫与勃列日涅夫的改革的局限性考查历史解释的素养。

【材料三】

1950—1990年中苏粮食产量走势图

——据[美]保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

【思考探究】

(3)根据材料三并结合所学知识,指出A时间段中苏两国粮食产量的变化趋势,并分析产生不同变化趋势的原因。

提示:趋势:中国——粮食产量迅速增加;苏联——粮食产量不断下降,与中国差距拉大。原因:中国实行家庭联产承包责任制,大大提高了农民的劳动积极性;杂交水稻的培育与推广。苏联高度集中的计划经济体制根深蒂固,挫伤了农民的劳动积极性。

[重难归纳]

社会主义国家发展与变化的启示

1.坚持从本国国情出发,走适合本国国情的社会主义道路,坚持独立自主的外交政策。

2.大力发展生产力,提高人民的生活水平,显示社会主义制度的优越性。

3.建立和健全社会主义民主和法制,实行依法治国。

4.加强执政党建设,维护党的领导地位等(改革中坚持社会主义方向,坚持马克思主义的指导地位)。

5.在面对困难时要毫不妥协,要根据本国的实际情况调整方式、方法。

[跟踪训练]

1955年以前的苏联,国家下达的生产计划指标多达280项,详细规定各种农作物的播种面积、播种时间、技术措施、收割期限、产量等;1955年起,国家放宽对农牧业的生产管理,只下达国家收购各类农畜产品的数量指标,农庄有权自行安排生产。这一变化( )

A.使新经济政策得到了完善 B.配合了工业化战略的实施

C.是对苏联模式的全盘否定 D.有利于国民经济结构的调整

答案:D

解析:题干材料中国家放宽对农牧业的生产管理,这是对苏联模式的局部调整,有利于国民经济结构的调整,D项正确;新经济政策在斯大林执政后逐渐废止,排除A项;题干材料反映的是农业领域的政策调整,排除B项;赫鲁晓夫并未全盘否定苏联模式,排除C项。

本课结束

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体