高中语文统编版(部编版)选择性必修中册第四单元13.3自己之歌 第二课时课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)选择性必修中册第四单元13.3自己之歌 第二课时课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 315.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-06 12:59:02 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

高二—部编版—语文—第四单元

自己之歌 惠特曼

惠特曼(美国)、代表作(《草叶集》等)、诗文内容

草叶:最普通、最平凡。然而,最有生命力、最顽强

惠特曼诗集体现了一种草叶的精神、他自己的精神

景语、情语联想:中国道家的相关理念(人与自然平等和谐共生、自然界的事物均平凡又伟大、人在自然规律下可发挥自己的潜能,逍遥东西)

上节课 内容回顾

学习任务:三步读诗,三步品诗。

1、读作者:了解惠特曼的创作成就及其在世界文学史上的地位。

2、读写作背景:了解诗歌创作的历史、时代背景。

3、读诗文(读情语、景语):细品诗文,结合标题,感受诗歌中涌动的旺盛的生命力和诗中凸显出的宏大的自我。

4、品意境、品情感:代入诗歌意境,通过诗境把握诗歌的情感。

5、品语言艺术

√

思考、探究

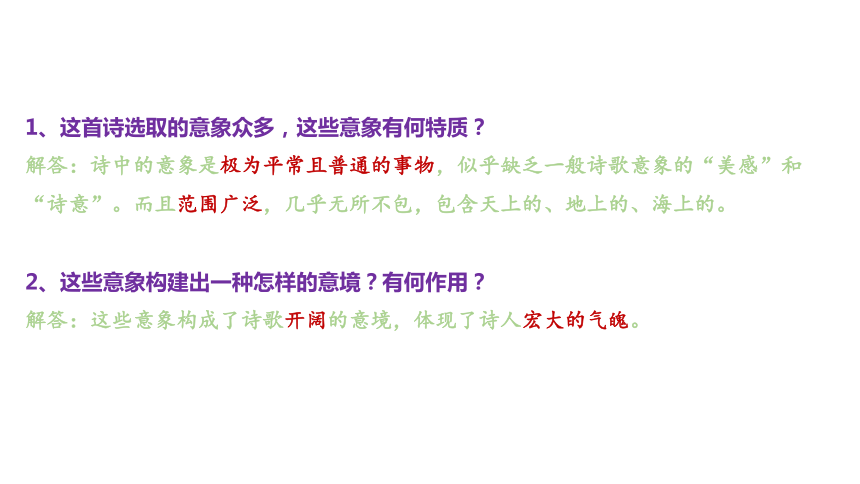

1、这首诗选取的意象众多,这些意象有何特质?

2、这些意象构建出一种怎样的意境?有何作用?

3、诗人为什么会选择这类的意象?

读景语:萋萋芳草总关情

——《自己之歌》对比中国诗歌中的“草”意象

1、生命的象征

大自然的花草树木在先民眼里都是神奇的生命,都具有神性。许多神话传说中也有草木与人相幻化的例子。

如古希腊神话中的美丽仙女赛林克丝变成了一丛芦苇,美神阿弗洛狄特之名出自一种叫“曼陀罗林”的草叶,中国古代神话中的天帝之女巫山女神瑶姬,相传为瑶草所化。

离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

——白居易《赋得古原草送别》

2、人格的体证

草,是诗人人格的体证。光《离骚》中涉及的各类香草就有十几种之多,自此以后,香草意象成了诗人理想人格和精神世界的追求,成为他们在污浊现实中维护美好德行、寄托高蹈情怀的一种象征,同时也成了后世隐士生活的一个象征。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

——屈原《离骚》

道狭草木长,夕露沾我衣。

——陶渊明《归园田居》

3、爱情的象征

芳草成为爱情的寄托对象,最早可上溯到《诗经》,近世沈从文《边城》小说中的翠翠,她淳朴美丽的爱情象征也是其梦中于山崖涧中采摘一把虎耳草。当然,除了表达对爱情的寄托,草也用来表达对爱情的相思。

参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

——《诗经·关雎》

静女其娈,贻我彤管。

彤管有炜,说怿女美。

——《诗经·静女》

4、愁思的表达

自然界的草木会随春夏秋冬四季的变化而盛衰荣枯,而社会变化,朝代更替,世事沧桑,人生无常,人事物景自然会联系在一起。有伤时悯世的,有感慨历史的,有望乡思家的,有离愁别苦的,也有郁闷苦痛的……

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

——刘禹锡《乌衣巷》

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音

——杜甫《蜀相》

人何处,连天芳草,望断归来路。

——李清照《点绛唇》

离恨恰如春草,更行更远还生。

——李煜《清平乐》

试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。——贺铸《青玉案》

“草”意象含义:

1、生命的象征 2、人格的体证

3、爱情的象征 4、愁思的表达

1、这首诗选取的意象众多,这些意象有何特质?

解答:诗中的意象是极为平常且普通的事物,似乎缺乏一般诗歌意象的“美感”和“诗意”。而且范围广泛,几乎无所不包,包含天上的、地上的、海上的。

2、这些意象构建出一种怎样的意境?有何作用?

解答:这些意象构成了诗歌开阔的意境,体现了诗人宏大的气魄。

解答:

①诗人选择的这些意象与他的生活相吻合。诗人出身于农民,是当时美国最广大的社会底层民众中的一员;而诗中这些具有自然属性的、平常的意象,也正是大自然中的普通事物。

②与诗人所要抒发的情感吻合。这样的意象使诗歌具有浓厚的自然气息和生活气息,使广大民众对诗歌产生自然的代入感,使他们更容易接受诗歌所表达的感情并产生共鸣,唤醒他们内心的生命激情,引导他们追求民主、自由,推动时代发展。

3、诗人为什么会选择这类的意象?

二、“我”到底是谁?

具体的“我”:置身于劳动者之中,诗中的“我”也是美国式新人的形象。

群体的“我”:改造大自然、开拓新大陆、建设新大陆的美国广大的劳动群众。也象征着19世纪美国的民主、自由、开放的个性。

三、品读这首诗的语言艺术特点

长短交替。最长的句子多达近三十个字,最短的句子才十几个字,显得非常自由奔放。

诗不跨行。以断句作为韵律的基础,打破了传统的诗歌格律,形成了自由奔放、汪洋态肆、舒卷自如的节奏,使诗歌具有独特的美感。

自由体

③整散结合。第三节列举了一系列“徒然的”举动,形成一组气势磅礴的排比句,以排山倒海的力量,将诗人心中对自由、平等、民主的赞美,将歌颂生机勃勃的祖国的激情宣泄出来,具有强烈的感染力。

④平白如话。语言直白率真接地气,张扬着个性。

⑤想象奇特。诗中,作者通过奇特的想象,选取了鹪鹩的卵、雨娃、黑莓、片麻石、火成岩、爬虫、大的怪物、鹰雕、蝮蛇等奇异的意象,构成了开阔而奇异的意境,令人匪夷所思而又惊叹不已。

⑥思想奇特。在诗中,作者竭力歌颂平凡的生命,赞颂平凡而独特的“自我”。在作者眼中,生命是平凡而伟大的,万物同一,无高低贵贱之分,每个生命都值得赞颂!都涌动着强大的生命力。这种对自我价值的肯定无疑是领当时风气之先的。

拓展阅读:《自己之歌》第一节

自己之歌

惠特曼

我赞美我自己,歌唱我自己,我所讲的一切,将对你们也一样适合,因为属于我的每一个原子,也同样属于你。

我邀了我的灵魂同我一道闲游,我俯首下视,悠闲地观察一片夏天的草叶。

我的舌,我的血液中的每个原子,都是由这泥土,这空气构成,我在这里生长,我的父母在这里生长,他们的父母也同样在这里生长,我现在是三十七岁了,身体相当健康,希望继续不停地唱下去直到死亡。

教条和学派且暂时搁开,退后一步,满足于现在它们所已给我的一切,但绝不能把它们全遗忘,不论是善是恶,我将随意之所及,毫无顾忌,以一种原始的活力述说自然。

回顾品读方法

关注诗中的情语、景语、把握作者的态度、立场、情感

关联作者的经历、思想及诗中所赋的内容、了解作者的信仰和追求

作者开篇点题,使用了赞美、歌唱两个情语,清晰地奠定了全诗的情感基调。

再通过第二句及“我在这里生长,我的父母在这里生长,他们的父母也同样在这里生长。”这些句子体现具体的“我”与群体的“我们”相融相合

通过原子、草叶、泥土等平凡、微小而生命力旺盛的意象来构建和谐、向上的诗境。

追随内心与自由、民主的理想

惠特曼在诗中通过 “自己” 的形象,阐发了他的资产阶级民主、“个人”的理想,这种理想的个人应该是灵魂与肉体的完美结合。

惠特曼自称“是肉体的诗人,也是灵魂的诗人。”他崇拜的肉体是健壮、强悍的。充满电一般的活力,也就是他在另一首诗中,所说的那种“带电的肉体”。

他推崇的灵魂,是资产阶级的民主自由精神,他在 《拟议的伦敦版 <草叶集>序》中说:“诚然,我们若是用一个字眼来概括《草叶集》的各个部分的话,那个字眼似乎就是‘民主’一词。”

惠特曼的这种理想反映了处于上升时期的资产阶级改造人类以适应资本主义发展的气魄。

但是他没有看到,资本主义的发展实际上造成了灵魂与肉体的分离,因此也不可能使真正的民主得到保证。

惠特曼歌颂的“自己”:是自然中的一员,是与自然界的整个生命运动相协调一致的。因此,他怀着与宇宙万物共同分享生命运动的欢乐之情。“以一种原始的活力述说自然”。

表现出敢与宇宙比高低的伟大气魄。

惠特曼笔下的“自己”

最普通的人,最伟大的人。

体魄健壮的人,灵魂高尚的人。

大自然的一员,大自然的主人。

推荐阅读

我听见美国在歌唱,我听见各种各样的歌,

那些机械工人的歌,每个人都唱着他那理所当然地快乐而又雄伟的歌,

木匠一面衡量着他的木板或房梁,一面唱着他的歌,

泥水匠在准备开始工作或离开工作的时候唱着他的歌,

船夫在他的船上唱着属于他的歌,舱面水手在汽船甲板上唱歌。

鞋匠坐在他的凳子上唱歌,做帽子的人站着唱歌,

伐木者的歌,牵引耕畜的孩子在早晨、午休或日落时走在路上唱的歌,

母亲或年轻的妻子在工作时,或者姑娘在缝纫或洗衣裳时甜美地唱着的歌,

每个人都唱着属于他或她而不属于任何其他人的歌,

白天唱着属于白天的歌——晚上这一群体格健壮、友好相处的年轻小伙子,

就放开嗓子唱起他们那雄伟而又悦耳的歌。

我听见美国在歌唱 惠特曼

《我听见美国在歌唱》是惠特曼于1860年创作的一首诗歌。

该诗通过描写十三种人各自唱自己的歌曲,展现出一个欢快的画面。他用浪漫主义的诗笔,记录下人们劳动、歌唱的场景。

该诗是以“自由诗”体写成。不讲究节奏,但又使用了“平行结构”。使得全诗读起来有一种较强的节奏感。

同时,又通过“重复”的手法,使得该诗歌读起来带有乐感。

该诗结构整齐,读之一唱三叹,语调铿锵,有强烈的语意表现力。

谢谢观看

高二—部编版—语文—第四单元

自己之歌 惠特曼(答疑)

1、《自己之歌》体现的人与自然万物间的什么关系?传达出怎样的思想理念?

答案:本诗着重传递出万物神圣、和谐、相连、平等的先进思想。

在诗人的笔下,美好的大自然不是人的对立物,也不是人发泄痛苦的消极承受者,而是活跃向上的,是与人平等的存在。

2、惠特曼的《自己之歌(节选)》中的“我”指的是作者本人吗?请结合写作背景及诗歌内容,谈谈你的看法。

观点一:我认为不是作者本人。

①作为一个一般的人,个人的象征的“我”,他可以代替各种各样的人发言、 感受、行动等等。

②结合时代背景来看,当时提倡个性解放,鼓吹打破神学和外国教条主义的束缚,在美国来一次文艺复兴。解放个性,就是要发现自己。

③从一个国家的角度来说,就是要确立本民族自己的独立人格。

在这样的历史要求下,惠特曼树立自己的雄心,要通过他自己来表现他的“特殊时代环境和美国”。

④于是他的“我自己”便与他们民族的“我自己”合而为一了。那个“我”是当时美国人的代表,是一位能象征领土迅速扩张,生产蓬勒发展的美国的人物。

观点二:我认为有作者本人的影子,但不完全是他本人。

在某些情况下则是宇宙万物乃至宇宙本身的“我”,它是一种泛神论生命力的人格化。诗中那个“我”,由内而外、由近而远、由小而大地发展,逐步与集体、国家、全人类乃至永恒世界相结合,最后形成一支歌唱民主精神和宇宙一统的狂想曲,作为民主的最高榜样,他身上的“健康、力量、活力、信心——所有这些特质都不属于个人,而是属于民主,为每个抱有同一理想的人所共享”。

3、《草叶集》问世后,评论家们议论纷纷,毁誉参半,争论的焦点就是其中的《自己之歌》。虽然当时美国文坛的领袖爱默生独具慧眼,读完诗集以后赞赏有加,并写信给惠特曼,称赞“它是美国出版过的最出色的,富有才智和智慧的诗篇”,但是,它的独特风格还是受到了绝大多数作家和批评家的猛烈抨击,请结合课文,谈一谈为什么。

详解:本题考查对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。

本题要求对《自己之歌》的独特风格进行评价,解答时首先亮明观点,然后结合作品内容、风格特点以及自己的理解进行分析和评价。结合“毁誉参半”的评价及争论的焦点问题,我们可以确立两个角度。

从诗歌表现形式上,可以抓住《自己之歌》写法上的独特的艺术魅力,打破了当时的诗歌形式等角度分析,在《自己之歌》里可以看到惠特曼的创新之处与欧洲传统诗史的融合。

《自己之歌》是《草叶集》中最长的一首诗歌,这就无疑继承了欧洲叙事史诗的传统,但《自己之歌》是一首抒情诗,它打破了传统诗歌的形式,开创了“自由体”的诗歌形式,阅读这一诗篇,就像在欣赏一部美国式的《命运交响曲》。

而新事物的出现,必会在开始时遭到一些人的批判。

从诗歌内容上,可以从《自己之歌》过于强调自我的角度分析,与19世纪许多浪漫派诗人一样,惠特曼也怀着一种强烈的自我意识,在诗歌创作中用第一人称“我”为主人公,抒发诗人个人的情感。《自己之歌》体现了诗人的强烈的自信,恐怕在惠特曼之前也没有哪个诗人像他那样感到如此自信,惠特曼一方面决心要代表他的民族,另一方面又希望自己能平等地对待自己,把自己当作一个“曼哈顿的儿子”。惠特曼的自信洋溢在字里行间。在诗中诗人的自画像体现了他的自信:我,现在37岁,一生下身体就十分健康,我辽阔博大,我包罗万象。这些都表现了诗人的极度自信,因此注定从一开始就不能被当时的人们接受。

观点一:《自己之歌》过于强调自我。

《自己之歌》体现了诗人强烈的自信,惠特曼一方面决心要代表他的民族,另一方面又希望自己能被平等地对待,惠特曼的自信洋溢在诗歌的字里行间。在诗中,歌唱一个人的自我,强调自己的无所不能,包罗万象,这是一种对于自我的极端表现,注定从一开始就不能被当时的人们接受。

观点二:《自己之歌》打破了当时的诗歌形式。

当时美国的文学主要跟随欧洲的文学潮流。然而,惠特曼是19世纪美国的激进派民主主义者,在艺术上表现出积极的追求和革新精神,在《自己之歌》里,惠特曼在借鉴欧洲传统诗史的基础上,进行了更多的创新,它打破了传统诗歌的形式,开创了“自由体”的诗歌形式。新事物的出现,必会在开始时遭到一些人的批判,这也属于正常现象。

谢谢观看

高二—部编版—语文—第四单元

自己之歌 惠特曼

惠特曼(美国)、代表作(《草叶集》等)、诗文内容

草叶:最普通、最平凡。然而,最有生命力、最顽强

惠特曼诗集体现了一种草叶的精神、他自己的精神

景语、情语联想:中国道家的相关理念(人与自然平等和谐共生、自然界的事物均平凡又伟大、人在自然规律下可发挥自己的潜能,逍遥东西)

上节课 内容回顾

学习任务:三步读诗,三步品诗。

1、读作者:了解惠特曼的创作成就及其在世界文学史上的地位。

2、读写作背景:了解诗歌创作的历史、时代背景。

3、读诗文(读情语、景语):细品诗文,结合标题,感受诗歌中涌动的旺盛的生命力和诗中凸显出的宏大的自我。

4、品意境、品情感:代入诗歌意境,通过诗境把握诗歌的情感。

5、品语言艺术

√

思考、探究

1、这首诗选取的意象众多,这些意象有何特质?

2、这些意象构建出一种怎样的意境?有何作用?

3、诗人为什么会选择这类的意象?

读景语:萋萋芳草总关情

——《自己之歌》对比中国诗歌中的“草”意象

1、生命的象征

大自然的花草树木在先民眼里都是神奇的生命,都具有神性。许多神话传说中也有草木与人相幻化的例子。

如古希腊神话中的美丽仙女赛林克丝变成了一丛芦苇,美神阿弗洛狄特之名出自一种叫“曼陀罗林”的草叶,中国古代神话中的天帝之女巫山女神瑶姬,相传为瑶草所化。

离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

——白居易《赋得古原草送别》

2、人格的体证

草,是诗人人格的体证。光《离骚》中涉及的各类香草就有十几种之多,自此以后,香草意象成了诗人理想人格和精神世界的追求,成为他们在污浊现实中维护美好德行、寄托高蹈情怀的一种象征,同时也成了后世隐士生活的一个象征。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

——屈原《离骚》

道狭草木长,夕露沾我衣。

——陶渊明《归园田居》

3、爱情的象征

芳草成为爱情的寄托对象,最早可上溯到《诗经》,近世沈从文《边城》小说中的翠翠,她淳朴美丽的爱情象征也是其梦中于山崖涧中采摘一把虎耳草。当然,除了表达对爱情的寄托,草也用来表达对爱情的相思。

参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

——《诗经·关雎》

静女其娈,贻我彤管。

彤管有炜,说怿女美。

——《诗经·静女》

4、愁思的表达

自然界的草木会随春夏秋冬四季的变化而盛衰荣枯,而社会变化,朝代更替,世事沧桑,人生无常,人事物景自然会联系在一起。有伤时悯世的,有感慨历史的,有望乡思家的,有离愁别苦的,也有郁闷苦痛的……

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

——刘禹锡《乌衣巷》

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音

——杜甫《蜀相》

人何处,连天芳草,望断归来路。

——李清照《点绛唇》

离恨恰如春草,更行更远还生。

——李煜《清平乐》

试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。——贺铸《青玉案》

“草”意象含义:

1、生命的象征 2、人格的体证

3、爱情的象征 4、愁思的表达

1、这首诗选取的意象众多,这些意象有何特质?

解答:诗中的意象是极为平常且普通的事物,似乎缺乏一般诗歌意象的“美感”和“诗意”。而且范围广泛,几乎无所不包,包含天上的、地上的、海上的。

2、这些意象构建出一种怎样的意境?有何作用?

解答:这些意象构成了诗歌开阔的意境,体现了诗人宏大的气魄。

解答:

①诗人选择的这些意象与他的生活相吻合。诗人出身于农民,是当时美国最广大的社会底层民众中的一员;而诗中这些具有自然属性的、平常的意象,也正是大自然中的普通事物。

②与诗人所要抒发的情感吻合。这样的意象使诗歌具有浓厚的自然气息和生活气息,使广大民众对诗歌产生自然的代入感,使他们更容易接受诗歌所表达的感情并产生共鸣,唤醒他们内心的生命激情,引导他们追求民主、自由,推动时代发展。

3、诗人为什么会选择这类的意象?

二、“我”到底是谁?

具体的“我”:置身于劳动者之中,诗中的“我”也是美国式新人的形象。

群体的“我”:改造大自然、开拓新大陆、建设新大陆的美国广大的劳动群众。也象征着19世纪美国的民主、自由、开放的个性。

三、品读这首诗的语言艺术特点

长短交替。最长的句子多达近三十个字,最短的句子才十几个字,显得非常自由奔放。

诗不跨行。以断句作为韵律的基础,打破了传统的诗歌格律,形成了自由奔放、汪洋态肆、舒卷自如的节奏,使诗歌具有独特的美感。

自由体

③整散结合。第三节列举了一系列“徒然的”举动,形成一组气势磅礴的排比句,以排山倒海的力量,将诗人心中对自由、平等、民主的赞美,将歌颂生机勃勃的祖国的激情宣泄出来,具有强烈的感染力。

④平白如话。语言直白率真接地气,张扬着个性。

⑤想象奇特。诗中,作者通过奇特的想象,选取了鹪鹩的卵、雨娃、黑莓、片麻石、火成岩、爬虫、大的怪物、鹰雕、蝮蛇等奇异的意象,构成了开阔而奇异的意境,令人匪夷所思而又惊叹不已。

⑥思想奇特。在诗中,作者竭力歌颂平凡的生命,赞颂平凡而独特的“自我”。在作者眼中,生命是平凡而伟大的,万物同一,无高低贵贱之分,每个生命都值得赞颂!都涌动着强大的生命力。这种对自我价值的肯定无疑是领当时风气之先的。

拓展阅读:《自己之歌》第一节

自己之歌

惠特曼

我赞美我自己,歌唱我自己,我所讲的一切,将对你们也一样适合,因为属于我的每一个原子,也同样属于你。

我邀了我的灵魂同我一道闲游,我俯首下视,悠闲地观察一片夏天的草叶。

我的舌,我的血液中的每个原子,都是由这泥土,这空气构成,我在这里生长,我的父母在这里生长,他们的父母也同样在这里生长,我现在是三十七岁了,身体相当健康,希望继续不停地唱下去直到死亡。

教条和学派且暂时搁开,退后一步,满足于现在它们所已给我的一切,但绝不能把它们全遗忘,不论是善是恶,我将随意之所及,毫无顾忌,以一种原始的活力述说自然。

回顾品读方法

关注诗中的情语、景语、把握作者的态度、立场、情感

关联作者的经历、思想及诗中所赋的内容、了解作者的信仰和追求

作者开篇点题,使用了赞美、歌唱两个情语,清晰地奠定了全诗的情感基调。

再通过第二句及“我在这里生长,我的父母在这里生长,他们的父母也同样在这里生长。”这些句子体现具体的“我”与群体的“我们”相融相合

通过原子、草叶、泥土等平凡、微小而生命力旺盛的意象来构建和谐、向上的诗境。

追随内心与自由、民主的理想

惠特曼在诗中通过 “自己” 的形象,阐发了他的资产阶级民主、“个人”的理想,这种理想的个人应该是灵魂与肉体的完美结合。

惠特曼自称“是肉体的诗人,也是灵魂的诗人。”他崇拜的肉体是健壮、强悍的。充满电一般的活力,也就是他在另一首诗中,所说的那种“带电的肉体”。

他推崇的灵魂,是资产阶级的民主自由精神,他在 《拟议的伦敦版 <草叶集>序》中说:“诚然,我们若是用一个字眼来概括《草叶集》的各个部分的话,那个字眼似乎就是‘民主’一词。”

惠特曼的这种理想反映了处于上升时期的资产阶级改造人类以适应资本主义发展的气魄。

但是他没有看到,资本主义的发展实际上造成了灵魂与肉体的分离,因此也不可能使真正的民主得到保证。

惠特曼歌颂的“自己”:是自然中的一员,是与自然界的整个生命运动相协调一致的。因此,他怀着与宇宙万物共同分享生命运动的欢乐之情。“以一种原始的活力述说自然”。

表现出敢与宇宙比高低的伟大气魄。

惠特曼笔下的“自己”

最普通的人,最伟大的人。

体魄健壮的人,灵魂高尚的人。

大自然的一员,大自然的主人。

推荐阅读

我听见美国在歌唱,我听见各种各样的歌,

那些机械工人的歌,每个人都唱着他那理所当然地快乐而又雄伟的歌,

木匠一面衡量着他的木板或房梁,一面唱着他的歌,

泥水匠在准备开始工作或离开工作的时候唱着他的歌,

船夫在他的船上唱着属于他的歌,舱面水手在汽船甲板上唱歌。

鞋匠坐在他的凳子上唱歌,做帽子的人站着唱歌,

伐木者的歌,牵引耕畜的孩子在早晨、午休或日落时走在路上唱的歌,

母亲或年轻的妻子在工作时,或者姑娘在缝纫或洗衣裳时甜美地唱着的歌,

每个人都唱着属于他或她而不属于任何其他人的歌,

白天唱着属于白天的歌——晚上这一群体格健壮、友好相处的年轻小伙子,

就放开嗓子唱起他们那雄伟而又悦耳的歌。

我听见美国在歌唱 惠特曼

《我听见美国在歌唱》是惠特曼于1860年创作的一首诗歌。

该诗通过描写十三种人各自唱自己的歌曲,展现出一个欢快的画面。他用浪漫主义的诗笔,记录下人们劳动、歌唱的场景。

该诗是以“自由诗”体写成。不讲究节奏,但又使用了“平行结构”。使得全诗读起来有一种较强的节奏感。

同时,又通过“重复”的手法,使得该诗歌读起来带有乐感。

该诗结构整齐,读之一唱三叹,语调铿锵,有强烈的语意表现力。

谢谢观看

高二—部编版—语文—第四单元

自己之歌 惠特曼(答疑)

1、《自己之歌》体现的人与自然万物间的什么关系?传达出怎样的思想理念?

答案:本诗着重传递出万物神圣、和谐、相连、平等的先进思想。

在诗人的笔下,美好的大自然不是人的对立物,也不是人发泄痛苦的消极承受者,而是活跃向上的,是与人平等的存在。

2、惠特曼的《自己之歌(节选)》中的“我”指的是作者本人吗?请结合写作背景及诗歌内容,谈谈你的看法。

观点一:我认为不是作者本人。

①作为一个一般的人,个人的象征的“我”,他可以代替各种各样的人发言、 感受、行动等等。

②结合时代背景来看,当时提倡个性解放,鼓吹打破神学和外国教条主义的束缚,在美国来一次文艺复兴。解放个性,就是要发现自己。

③从一个国家的角度来说,就是要确立本民族自己的独立人格。

在这样的历史要求下,惠特曼树立自己的雄心,要通过他自己来表现他的“特殊时代环境和美国”。

④于是他的“我自己”便与他们民族的“我自己”合而为一了。那个“我”是当时美国人的代表,是一位能象征领土迅速扩张,生产蓬勒发展的美国的人物。

观点二:我认为有作者本人的影子,但不完全是他本人。

在某些情况下则是宇宙万物乃至宇宙本身的“我”,它是一种泛神论生命力的人格化。诗中那个“我”,由内而外、由近而远、由小而大地发展,逐步与集体、国家、全人类乃至永恒世界相结合,最后形成一支歌唱民主精神和宇宙一统的狂想曲,作为民主的最高榜样,他身上的“健康、力量、活力、信心——所有这些特质都不属于个人,而是属于民主,为每个抱有同一理想的人所共享”。

3、《草叶集》问世后,评论家们议论纷纷,毁誉参半,争论的焦点就是其中的《自己之歌》。虽然当时美国文坛的领袖爱默生独具慧眼,读完诗集以后赞赏有加,并写信给惠特曼,称赞“它是美国出版过的最出色的,富有才智和智慧的诗篇”,但是,它的独特风格还是受到了绝大多数作家和批评家的猛烈抨击,请结合课文,谈一谈为什么。

详解:本题考查对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。

本题要求对《自己之歌》的独特风格进行评价,解答时首先亮明观点,然后结合作品内容、风格特点以及自己的理解进行分析和评价。结合“毁誉参半”的评价及争论的焦点问题,我们可以确立两个角度。

从诗歌表现形式上,可以抓住《自己之歌》写法上的独特的艺术魅力,打破了当时的诗歌形式等角度分析,在《自己之歌》里可以看到惠特曼的创新之处与欧洲传统诗史的融合。

《自己之歌》是《草叶集》中最长的一首诗歌,这就无疑继承了欧洲叙事史诗的传统,但《自己之歌》是一首抒情诗,它打破了传统诗歌的形式,开创了“自由体”的诗歌形式,阅读这一诗篇,就像在欣赏一部美国式的《命运交响曲》。

而新事物的出现,必会在开始时遭到一些人的批判。

从诗歌内容上,可以从《自己之歌》过于强调自我的角度分析,与19世纪许多浪漫派诗人一样,惠特曼也怀着一种强烈的自我意识,在诗歌创作中用第一人称“我”为主人公,抒发诗人个人的情感。《自己之歌》体现了诗人的强烈的自信,恐怕在惠特曼之前也没有哪个诗人像他那样感到如此自信,惠特曼一方面决心要代表他的民族,另一方面又希望自己能平等地对待自己,把自己当作一个“曼哈顿的儿子”。惠特曼的自信洋溢在字里行间。在诗中诗人的自画像体现了他的自信:我,现在37岁,一生下身体就十分健康,我辽阔博大,我包罗万象。这些都表现了诗人的极度自信,因此注定从一开始就不能被当时的人们接受。

观点一:《自己之歌》过于强调自我。

《自己之歌》体现了诗人强烈的自信,惠特曼一方面决心要代表他的民族,另一方面又希望自己能被平等地对待,惠特曼的自信洋溢在诗歌的字里行间。在诗中,歌唱一个人的自我,强调自己的无所不能,包罗万象,这是一种对于自我的极端表现,注定从一开始就不能被当时的人们接受。

观点二:《自己之歌》打破了当时的诗歌形式。

当时美国的文学主要跟随欧洲的文学潮流。然而,惠特曼是19世纪美国的激进派民主主义者,在艺术上表现出积极的追求和革新精神,在《自己之歌》里,惠特曼在借鉴欧洲传统诗史的基础上,进行了更多的创新,它打破了传统诗歌的形式,开创了“自由体”的诗歌形式。新事物的出现,必会在开始时遭到一些人的批判,这也属于正常现象。

谢谢观看