12 近代战争与西方文化的扩张 课件

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第12课近代战争与 西方文化的扩张

课文结构:

第一目:独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

第二目:拿破仑战争后欧洲文化的重构

第三目:欧洲殖民者的文化侵略

文化多样性

从封建专制走向自由民主

选择与重构

“三个旧世界创造了一个新世界”

一、独立战争后美国文化与拉丁美洲文化

(一)、独立战争前美国文化

五月花号帆船

我们在上帝面前共同立誓签约,自愿结为一民众自治团体。为了使上述目的能得到更好地实施、维护和发展,将来不时依此而制定颁布的被认为是对这个殖民地全体人民都最适合、最方便的法律、法规、条令、宪章和公职,我们都保证遵守和服从。

—《五月花号公约》

奠定了北美自治政府的基础

清教徒

— 美国精神缔造者

①种族、血统和宗教上:多源性和多样性

②语言:美式英语

③生活、艺术:融入印第安人和黑人的因素

④精神:地方自治、勤俭、务实、重视

教育和创造精神等

⑤族群:“美利坚人”;

白人对黑人、印第安人的种族歧视和

文化优越感根深蒂固。

一、独立战争后美国文化与拉丁美洲文化

1、背景:

①北美居民构成:英国及其他欧洲国家的移民、

非洲黑人、印第安人

②在欧洲白人主导下,各种文化相互融合与混合

2、文化表现:

课本p67“学思之窗”

①语言是人们进行沟通的主要工具,是生活的反映,是不断发展的;

②北美居民由于种族的多样性,语言也会相互借鉴;

③美式英语以英语为主,这说明白人在北美殖民地的主导地位。

清

教

精

神

(一)美国文化

独立战争前美国文化

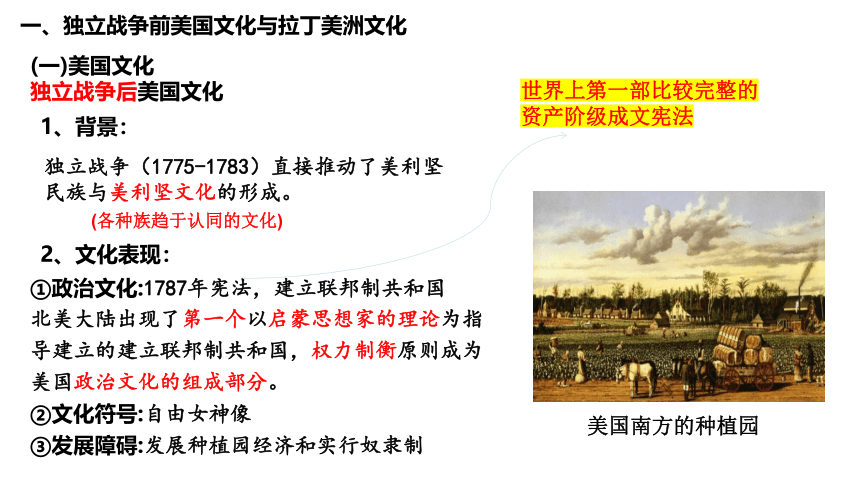

①政治文化:1787年宪法,建立联邦制共和国

北美大陆出现了第一个以启蒙思想家的理论为指导建立的建立联邦制共和国,权力制衡原则成为美国政治文化的组成部分。

②文化符号:自由女神像

③发展障碍:发展种植园经济和实行奴隶制

(一)美国文化

独立战争后美国文化

一、独立战争前美国文化与拉丁美洲文化

1、背景:

独立战争(1775-1783)直接推动了美利坚民族与美利坚文化的形成。

(各种族趋于认同的文化)

2、文化表现:

美国南方的种植园

世界上第一部比较完整的资产阶级成文宪法

亚历山大·汉密尔顿(1755-1804)

美国开国元勋(美国国父)之一,美国制宪会议代表,《美国宪法》起草人和签署人之一,美国第一任财政部长。

联邦党人

美国政治文献中“仅次于《独立宣言》和《美国宪法》,位居第三的文献”。

是解释美国宪法的权威性文献。

(一)美国文化

独立战争后美国文化

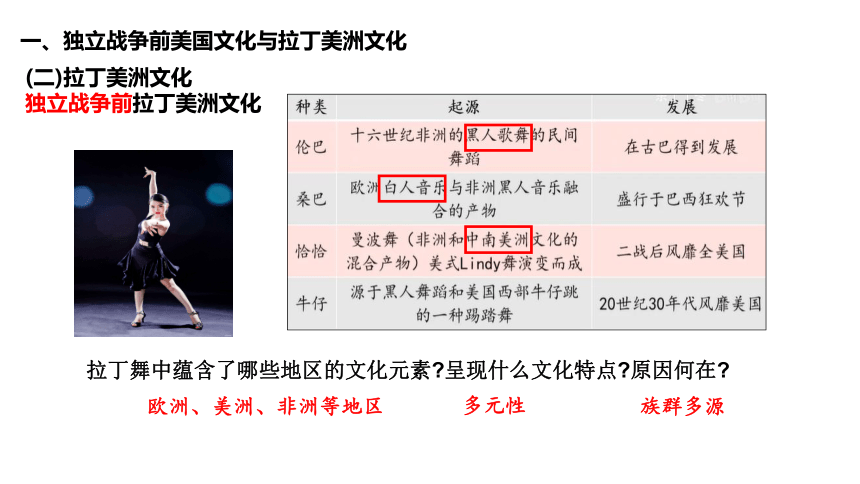

拉丁舞中蕴含了哪些地区的文化元素 呈现什么文化特点 原因何在

族群多源

欧洲、美洲、非洲等地区

多元性

一、独立战争前美国文化与拉丁美洲文化

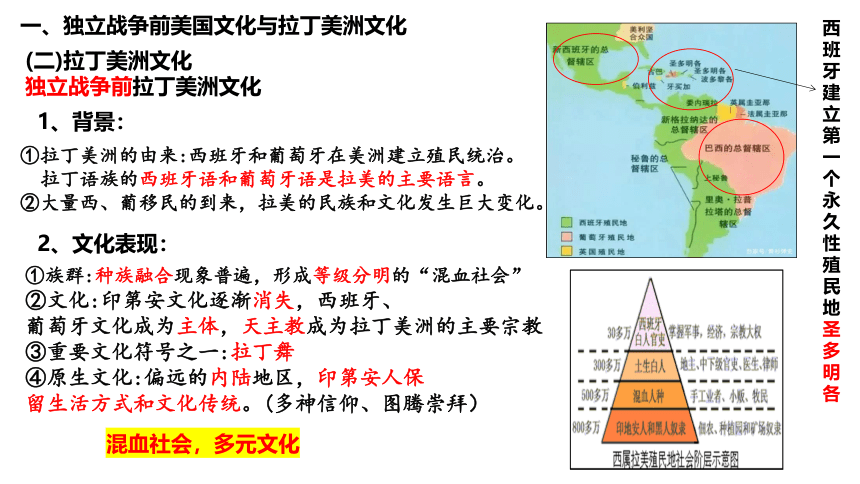

(二)拉丁美洲文化

独立战争前拉丁美洲文化

一、独立战争前美国文化与拉丁美洲文化

(二)拉丁美洲文化

独立战争前拉丁美洲文化

1、背景:

2、文化表现:

①拉丁美洲的由来:西班牙和葡萄牙在美洲建立殖民统治。

拉丁语族的西班牙语和葡萄牙语是拉美的主要语言。

②大量西、葡移民的到来,拉美的民族和文化发生巨大变化。

①族群:种族融合现象普遍,形成等级分明的“混血社会”

②文化:印第安文化逐渐消失,西班牙、

葡萄牙文化成为主体,天主教成为拉丁美洲的主要宗教

③重要文化符号之一:拉丁舞

④原生文化:偏远的内陆地区,印第安人保

留生活方式和文化传统。(多神信仰、图腾崇拜)

混血社会,多元文化

西班牙建立第一个永久性殖民地圣多明各

玻利瓦尔与圣马丁等人的领导下,独立运动席卷西属拉丁美洲殖民地

(二)拉丁美洲文化

独立战争后拉丁美洲文化

1、背景:19世纪上半叶拉美独立运动

玻利瓦尔与圣马丁等人的领导下,独立运动席卷西属拉丁美洲殖民地

海地“国父”:

杜桑·卢维杜尔

委内瑞拉国父:

玻利瓦尔

阿根廷国父:

圣马丁

(二)拉丁美洲文化

独立战争后拉丁美洲文化

1、背景:19世纪上半叶拉美独立运动

①法属海地独立:

1804年,黑人杜桑·卢维杜尔领导海地独立,拉开了拉丁美洲民族独立运动的序幕。

②西属拉美独立:

1826年,土生白人玻利瓦尔和圣马丁领导,独立后,建立了15个共和国。

⑧葡属巴西独立:

1822年独立,建立了帝国,1889年成立巴西合众国。

1804第一个独立(黑人领导)

1822独立;

1889成立巴西合众国。

玻利瓦尔

圣马丁

建立15个共和国

海地

2、文化表现:

①政治文化:

A.追求法治、自由:

颁布宪法,取消奴隶贸易、奴隶制,取消印第安人的人头税和强制劳役。

B.考迪罗独裁权力的形成

②对黑人与印弟安人的种族压迫与岐视仍然存在。

考迪罗(Caudillo)

考迪罗制指那些以暴力夺取政权,并以暴力维护其统治的独裁者的专制制度。

“考迪罗”经济上依靠大地产,大庄园主,在政治上靠军人专政来维持其政治统治。是拉丁美洲特有的军阀、大地主和教会三位一体的本土化独裁制度。

(二)拉丁美洲文化

独立战争后拉丁美洲文化

1、背景:19世纪上半叶拉美独立运动

1815年维也纳会议上通过

《关于取缔贩卖黑人奴隶的宣言》

课本p68“思考点”:美国文化的多样性与拉美文化多样性的异同?

美国文化 拉丁美洲文化

种族

血统

宗教

语言

政治 文化

多元;

多元;

白人、黑人、印第安人融合较少

白人、黑人、印第安人融合较多

多源;

多源;

不是混血社会

已形成混血社会

多种信仰

多种信仰,天主教为主要宗教,印第安人的多神信仰仍然存在。

美式英语为主

拉丁语、印第安语

政治制度:受欧洲意识形态影响,建立联邦

制共和国,实行权力制衡。

文化符号:自由女神像

发展障碍:实行大庄园黑人奴隶制,存在种

族歧视

政治制度:受欧洲意识形态影响,大多数国家建

立起联邦制共和国,考迪罗主义盛行。

文化符号:拉丁舞等

发展障碍:实行大庄园黑人奴隶制,存在种族歧视

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

拿破仑战争前,欧洲大陆散布着大大小小的王国、邦国和自由城市。

14世纪,西欧出现了资本主义萌芽。从15世纪后期开始,西班牙、法国和英国的一些君主设法限制封建贵族的势力,力图建立强大的王权。但是这种加强了的王权仍然是封建性质的。基督教(包括天主教和宗教改革后的新教)是欧洲人的普遍信仰。

随着资本主义的发展,14-18世纪,西欧相继发生文艺复兴、宗教改革、科学革命和启蒙运动,这些运动旨在反抗封建王权与特权,打破宗教禁铜,解放人们的思想。特别是17-18世纪的启蒙运动,在法国大革命以前,已经不断扩散到欧洲以及美洲地区。

政治:

封建统治

15世纪后期,封建王权加强

经济:

庄园与农奴制

14世纪出现了资本主义萌芽

宗教信仰:基督教

思想:

14-17世纪 文艺复兴

1517年 宗教改革

16-17世纪 近代科学的兴起

17-18世纪 启蒙运动

(一)战前:

(1803-1815)

17-18世纪,欧洲大多数国家处于封建统治之下。

(二)战中:

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

1、建立帝国

(从大西洋沿岸到波兰,从波罗的海到地中海)

2、推行《拿破仑法典》,传播启蒙思想

激发被征服地区的民族民主意识。

拿破仑说:“我真正的光荣并非打了40次胜仗,滑铁卢之战抹去了关于这一切的记忆,但有一样东西是不会被人们忘记的,它将永垂不朽——那就是我的《法典》。”

1804年《拿破仑法典》颁布

保护私有财产

保障土地不受封建复辟势力的侵犯

自由、平等原则

保障资本主义

白由贸易

(时代性)

法典充分体现了启蒙思想的基本理念,反映了资产阶级革命的成果,确立了资本主义社会的立法规范

(三)战后:

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

1、政治文化:

封建、专制成为众矢之的,民主、独立、自由、法治等越来越成为欧洲的普遍诉求。

欧洲的政治文化重构

2、具体表现:

(1)俄国:1825年,“十二月党人”起义,试图推翻沙皇专制制度和农奴制。 起义失败,但传播了革命主张。

1812年到1814年,俄国人与拿破仑展开激战,这场战争使许多年轻的俄罗斯贵族对西欧有了深入了解。在巴黎,他们努力学习启蒙运动时期的新思想。对于他们来说,新思想似乎比伏特加更有吸引力。回到祖国后,古老而僵化的沙皇制使他们感列惭愧和尴尬。

—安德鲁·玛尔《BBC世界史》

拿破仑帝国的拐点

——1812年卫国战争

第一,十二月党人是革命者;

第二,由于他们是贵族,而在当时的俄国社会,贵族与人民的社会地位悬殊,因此他们不可能发动群众;

第三,他们作出了榜样,他们发动的推翻沙皇专制和农奴制的解放事业后继有人;

第四,列宁认为赫尔岑是十二月党人的后继者,而布尔什维克党是这个事业的继承者和完成者。

课本p69“学思之窗”

列宁曾评价十二月党人:

这些革命者的圈子是狭小的。他们同人民的距离非常远。但是,他们的事业没有落空。——[苏]列宁:《纪念赫尔岑》

赫尔岑(1812年~1870年)

俄国哲学家、作家、革命家。

俄国社会主义之父。

贵族革命家

车尔尼雪夫斯基

(1828—1889年)

俄罗斯唯物主义哲学家、文学评论家、作家,革命民主主义者。代表作长篇小说《怎么办?》

平民知识分子革命家

1861年亚历山大二世废除农奴制;

1917年二月革命推翻了罗曼诺夫王朝,

结束了君主专制的统治。

2、具体表现:

(1)俄国:1825年,“十二月党人”起义,试图推翻沙皇专制制度和农奴制。

起义失败,但传播了革命主张。

(2)波兰:1830年,贵族青年军官和学生在华沙发动了争取民族独立的起义,

推动了波兰的民族解放斗争。

(3)德意志:

①普鲁士改革:处于分裂状态的德意志,普鲁士与拿破仑的战争中战败,失去了大量土地,进行不彻底的废除农奴制改革。

②1848年,奥地利和普鲁士发生革命,要求建立统一的独立国家、制定宪法。革命失败,统一之势已不可阻挡。

1871年德意志统一

代表作:《c小调练习曲》

(革命练习曲)

19世纪初,神圣罗马帝国灭亡

(德意志第一帝国)

不得以各种理由创设新的奴隶制关系

解除原有的奴隶制关系

(三)战后:

欧洲的政治文化重构

1、政治文化:

2、具体表现:

拿破仑战争

《法国民法典》

启蒙思想

俄国:

波兰:

德意志:

“十二月党人”起义

反对封建专制

华沙起义

争取民族解放

改革与统一

争取国家统一

3、影响:

1804年,他(拿破仑)从战争中征集的款项总额竟高达一亿两千三百万法郎,占领法国全年收入的七分之一。在1807年到1809年期间,拿破仑从普鲁士等国强征了十亿法郎。……他充分地满足了法兰西民族的利己主义。

在意大利战争中,拿破仑……放纵法国军队肆意抢劫达数天之久。拿破仑在从埃及进军叙利亚时,曾经俘获四千多名土耳其军队中的阿尔巴尼亚人,并命令法军将这些战俘统统杀掉。……——许丹:《论拿破仑战争对欧洲历史进程的影响》

(1)革命性:

①废除封建贵族特权,推行《拿破仑法典》,传播启蒙思想,受到各国革命者的欢迎。

②拿破仑战争后,欧洲的政治文化得以重构,封建、专制成为众矢之的,民主、独立、自由、法治等越来越成为欧洲的普遍诉求。

(2)侵略性:

在反抗法国征服的斗争中,欧洲各地出现了不断高涨的民主意识和民族独立要求。

课本p70“思考点”:拿破仑战争后欧洲政治文化出现哪些新因素

1.政治制度:

①冲破了欧洲各国的封建秩序,加速了欧洲各国实行资产阶级性质的改革和革命:

②欧洲国家开始不同程度地争取推翻封建专制制度和农奴制度的斗争.

2.政治观念:

(1)对内:民主、独立、自由、法治等观念在欧洲大陆广泛传播

(2)对外:民族民主意识的空前觉醒,反对专制制度,争取民族独立,要求实现

国家统一

3.阶级力量:

新兴的工业资产阶级力量随着资本主义的发展而日益强大,进一步扫除资本主发展的障碍。

三、欧洲殖民者的文化侵略

(一)文化侵略

上海

圣约翰

大学

日本在大举侵入中国内地的过程中,有意识地对中国的学校实施毁灭性破坏。……殖民奴化教育对中国孩子来说,如同噩梦。在东三省,中小学生要以日本名字自称,每天上课前向日本国旗致敬,遥拜日本国旗,学习日语。

文化侵略方式:

殖民者的文化侵略主要是通过教会、学校、报刊书籍等途径,用传教布道、开办学堂、兴办慈善事业等方式进行渗透,推行殖民主义的奴化教育。在某种程度上文化的侵略与征服,要比武力侵略与征服更容易达到目的。

在欧洲的殖民侵略中,文化侵略是重要的组成部分。

外来文化与传统文化相结合,使被殖民民族自身文化呈现多样性

近代中国文化论战

1866年12月11日,奕 上折请求扩大同文馆的教学范围:增设天文学馆、招收满汉翰林、进士、举人、贡生,以及科举正途出身、五品以下满汉京外各官人入馆学习,由税务司赫德招聘西人充当教习。

今求一艺之末,而又奉夷为师。……即使教者诚教,学者诚学,所成就者不过术数之士。古今未闻有恃术数而能起衰振弱者也……今复举聪明隽秀,国家所培养而储以有用者,变而从夷……数年之后,不尽驱中国之众咸归于夷不止。——倭仁(守旧派)

双重性:以儒学为宗的中国主流思想受到西学冲击;

西学传入,开风气之先

三、欧洲殖民者的文化侵略

(一)文化侵略的含义

(二)亚非文化的选择与重构

三、欧洲殖民者的文化侵略

(一)文化侵略的含义

①以林则徐、魏源、郑观应等为代表的志士仁人,

主张向西方学习以求自强;

②清政府的洋务运动和戊戌变法,也使一些新技术、新思想传入中国。

中国:

家国情怀、自强不息等中华优秀传统文化

保留传统文化:

接受外来文化:

郑观应(1842—1921),广东香山(今中山)人。具有维新思想的理论家、实业家、教育家,参加洋务运动的活动,著作甚多。在《盛世危言》等书中大力宣扬西方议会制度,力主中国应实行政治制度的变革,实行君主立宪制,主张“富强救国”,他的思想对后来康有为等维新派有很大的影响。

①印度上层精英运用欧洲的意识形态来反抗英国的殖民统治,并提出“印度人的印度”的口号

②印度教和伊斯兰教是印度的主要宗教,基督教未能全面流行

③种姓制度虽然被废除,但仍然在社会生活中扮演着重要角色

(二)亚非文化的选择与重构

保留

传统文化:

接受

外来文化:

印度

英语、英国的法律体系、

政府体制、文官制度等被移植到印度

提拉克

(印度革命之父)

泰姬陵

(二)亚非文化的选择与重构

保留传统文化:

接受外来文化:

埃及

君主立宪制

伊斯兰教;阿拉伯民族的传统方式

默罕默德·阿里

(1769—1849)

现代埃及的奠基人

阿拉比

埃及 祖国党 领袖

埃及是埃及人的埃及

扎格鲁尔

华夫脱党领导

现代埃及之父

1.被侵略的民族不同程度地接受了外来文化

2.被侵略的民族努力保护自己的传统文化

3.被侵略的民族自身文化呈现出新的多样性

(三)影响:

“中国有坚定的道路自信、理论自信、制度自信,

其本质是建立在5000多年文明传承基础上的文化自信。”

文明交往的主要两种方式

和平交流方式有商业贸易,宗教传播、游历访问;

暴力也是文明传播的一种手段

一次又一次的征战突破了地域的局限 ,导致了各民族之间的经济文化交流和大融合,客观上促进了人类历史的发展从分散走向整体。

手段

小结:

第12课近代战争与 西方文化的扩张

课文结构:

第一目:独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

第二目:拿破仑战争后欧洲文化的重构

第三目:欧洲殖民者的文化侵略

文化多样性

从封建专制走向自由民主

选择与重构

“三个旧世界创造了一个新世界”

一、独立战争后美国文化与拉丁美洲文化

(一)、独立战争前美国文化

五月花号帆船

我们在上帝面前共同立誓签约,自愿结为一民众自治团体。为了使上述目的能得到更好地实施、维护和发展,将来不时依此而制定颁布的被认为是对这个殖民地全体人民都最适合、最方便的法律、法规、条令、宪章和公职,我们都保证遵守和服从。

—《五月花号公约》

奠定了北美自治政府的基础

清教徒

— 美国精神缔造者

①种族、血统和宗教上:多源性和多样性

②语言:美式英语

③生活、艺术:融入印第安人和黑人的因素

④精神:地方自治、勤俭、务实、重视

教育和创造精神等

⑤族群:“美利坚人”;

白人对黑人、印第安人的种族歧视和

文化优越感根深蒂固。

一、独立战争后美国文化与拉丁美洲文化

1、背景:

①北美居民构成:英国及其他欧洲国家的移民、

非洲黑人、印第安人

②在欧洲白人主导下,各种文化相互融合与混合

2、文化表现:

课本p67“学思之窗”

①语言是人们进行沟通的主要工具,是生活的反映,是不断发展的;

②北美居民由于种族的多样性,语言也会相互借鉴;

③美式英语以英语为主,这说明白人在北美殖民地的主导地位。

清

教

精

神

(一)美国文化

独立战争前美国文化

①政治文化:1787年宪法,建立联邦制共和国

北美大陆出现了第一个以启蒙思想家的理论为指导建立的建立联邦制共和国,权力制衡原则成为美国政治文化的组成部分。

②文化符号:自由女神像

③发展障碍:发展种植园经济和实行奴隶制

(一)美国文化

独立战争后美国文化

一、独立战争前美国文化与拉丁美洲文化

1、背景:

独立战争(1775-1783)直接推动了美利坚民族与美利坚文化的形成。

(各种族趋于认同的文化)

2、文化表现:

美国南方的种植园

世界上第一部比较完整的资产阶级成文宪法

亚历山大·汉密尔顿(1755-1804)

美国开国元勋(美国国父)之一,美国制宪会议代表,《美国宪法》起草人和签署人之一,美国第一任财政部长。

联邦党人

美国政治文献中“仅次于《独立宣言》和《美国宪法》,位居第三的文献”。

是解释美国宪法的权威性文献。

(一)美国文化

独立战争后美国文化

拉丁舞中蕴含了哪些地区的文化元素 呈现什么文化特点 原因何在

族群多源

欧洲、美洲、非洲等地区

多元性

一、独立战争前美国文化与拉丁美洲文化

(二)拉丁美洲文化

独立战争前拉丁美洲文化

一、独立战争前美国文化与拉丁美洲文化

(二)拉丁美洲文化

独立战争前拉丁美洲文化

1、背景:

2、文化表现:

①拉丁美洲的由来:西班牙和葡萄牙在美洲建立殖民统治。

拉丁语族的西班牙语和葡萄牙语是拉美的主要语言。

②大量西、葡移民的到来,拉美的民族和文化发生巨大变化。

①族群:种族融合现象普遍,形成等级分明的“混血社会”

②文化:印第安文化逐渐消失,西班牙、

葡萄牙文化成为主体,天主教成为拉丁美洲的主要宗教

③重要文化符号之一:拉丁舞

④原生文化:偏远的内陆地区,印第安人保

留生活方式和文化传统。(多神信仰、图腾崇拜)

混血社会,多元文化

西班牙建立第一个永久性殖民地圣多明各

玻利瓦尔与圣马丁等人的领导下,独立运动席卷西属拉丁美洲殖民地

(二)拉丁美洲文化

独立战争后拉丁美洲文化

1、背景:19世纪上半叶拉美独立运动

玻利瓦尔与圣马丁等人的领导下,独立运动席卷西属拉丁美洲殖民地

海地“国父”:

杜桑·卢维杜尔

委内瑞拉国父:

玻利瓦尔

阿根廷国父:

圣马丁

(二)拉丁美洲文化

独立战争后拉丁美洲文化

1、背景:19世纪上半叶拉美独立运动

①法属海地独立:

1804年,黑人杜桑·卢维杜尔领导海地独立,拉开了拉丁美洲民族独立运动的序幕。

②西属拉美独立:

1826年,土生白人玻利瓦尔和圣马丁领导,独立后,建立了15个共和国。

⑧葡属巴西独立:

1822年独立,建立了帝国,1889年成立巴西合众国。

1804第一个独立(黑人领导)

1822独立;

1889成立巴西合众国。

玻利瓦尔

圣马丁

建立15个共和国

海地

2、文化表现:

①政治文化:

A.追求法治、自由:

颁布宪法,取消奴隶贸易、奴隶制,取消印第安人的人头税和强制劳役。

B.考迪罗独裁权力的形成

②对黑人与印弟安人的种族压迫与岐视仍然存在。

考迪罗(Caudillo)

考迪罗制指那些以暴力夺取政权,并以暴力维护其统治的独裁者的专制制度。

“考迪罗”经济上依靠大地产,大庄园主,在政治上靠军人专政来维持其政治统治。是拉丁美洲特有的军阀、大地主和教会三位一体的本土化独裁制度。

(二)拉丁美洲文化

独立战争后拉丁美洲文化

1、背景:19世纪上半叶拉美独立运动

1815年维也纳会议上通过

《关于取缔贩卖黑人奴隶的宣言》

课本p68“思考点”:美国文化的多样性与拉美文化多样性的异同?

美国文化 拉丁美洲文化

种族

血统

宗教

语言

政治 文化

多元;

多元;

白人、黑人、印第安人融合较少

白人、黑人、印第安人融合较多

多源;

多源;

不是混血社会

已形成混血社会

多种信仰

多种信仰,天主教为主要宗教,印第安人的多神信仰仍然存在。

美式英语为主

拉丁语、印第安语

政治制度:受欧洲意识形态影响,建立联邦

制共和国,实行权力制衡。

文化符号:自由女神像

发展障碍:实行大庄园黑人奴隶制,存在种

族歧视

政治制度:受欧洲意识形态影响,大多数国家建

立起联邦制共和国,考迪罗主义盛行。

文化符号:拉丁舞等

发展障碍:实行大庄园黑人奴隶制,存在种族歧视

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

拿破仑战争前,欧洲大陆散布着大大小小的王国、邦国和自由城市。

14世纪,西欧出现了资本主义萌芽。从15世纪后期开始,西班牙、法国和英国的一些君主设法限制封建贵族的势力,力图建立强大的王权。但是这种加强了的王权仍然是封建性质的。基督教(包括天主教和宗教改革后的新教)是欧洲人的普遍信仰。

随着资本主义的发展,14-18世纪,西欧相继发生文艺复兴、宗教改革、科学革命和启蒙运动,这些运动旨在反抗封建王权与特权,打破宗教禁铜,解放人们的思想。特别是17-18世纪的启蒙运动,在法国大革命以前,已经不断扩散到欧洲以及美洲地区。

政治:

封建统治

15世纪后期,封建王权加强

经济:

庄园与农奴制

14世纪出现了资本主义萌芽

宗教信仰:基督教

思想:

14-17世纪 文艺复兴

1517年 宗教改革

16-17世纪 近代科学的兴起

17-18世纪 启蒙运动

(一)战前:

(1803-1815)

17-18世纪,欧洲大多数国家处于封建统治之下。

(二)战中:

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

1、建立帝国

(从大西洋沿岸到波兰,从波罗的海到地中海)

2、推行《拿破仑法典》,传播启蒙思想

激发被征服地区的民族民主意识。

拿破仑说:“我真正的光荣并非打了40次胜仗,滑铁卢之战抹去了关于这一切的记忆,但有一样东西是不会被人们忘记的,它将永垂不朽——那就是我的《法典》。”

1804年《拿破仑法典》颁布

保护私有财产

保障土地不受封建复辟势力的侵犯

自由、平等原则

保障资本主义

白由贸易

(时代性)

法典充分体现了启蒙思想的基本理念,反映了资产阶级革命的成果,确立了资本主义社会的立法规范

(三)战后:

二、拿破仑战争后欧洲文化的重构

1、政治文化:

封建、专制成为众矢之的,民主、独立、自由、法治等越来越成为欧洲的普遍诉求。

欧洲的政治文化重构

2、具体表现:

(1)俄国:1825年,“十二月党人”起义,试图推翻沙皇专制制度和农奴制。 起义失败,但传播了革命主张。

1812年到1814年,俄国人与拿破仑展开激战,这场战争使许多年轻的俄罗斯贵族对西欧有了深入了解。在巴黎,他们努力学习启蒙运动时期的新思想。对于他们来说,新思想似乎比伏特加更有吸引力。回到祖国后,古老而僵化的沙皇制使他们感列惭愧和尴尬。

—安德鲁·玛尔《BBC世界史》

拿破仑帝国的拐点

——1812年卫国战争

第一,十二月党人是革命者;

第二,由于他们是贵族,而在当时的俄国社会,贵族与人民的社会地位悬殊,因此他们不可能发动群众;

第三,他们作出了榜样,他们发动的推翻沙皇专制和农奴制的解放事业后继有人;

第四,列宁认为赫尔岑是十二月党人的后继者,而布尔什维克党是这个事业的继承者和完成者。

课本p69“学思之窗”

列宁曾评价十二月党人:

这些革命者的圈子是狭小的。他们同人民的距离非常远。但是,他们的事业没有落空。——[苏]列宁:《纪念赫尔岑》

赫尔岑(1812年~1870年)

俄国哲学家、作家、革命家。

俄国社会主义之父。

贵族革命家

车尔尼雪夫斯基

(1828—1889年)

俄罗斯唯物主义哲学家、文学评论家、作家,革命民主主义者。代表作长篇小说《怎么办?》

平民知识分子革命家

1861年亚历山大二世废除农奴制;

1917年二月革命推翻了罗曼诺夫王朝,

结束了君主专制的统治。

2、具体表现:

(1)俄国:1825年,“十二月党人”起义,试图推翻沙皇专制制度和农奴制。

起义失败,但传播了革命主张。

(2)波兰:1830年,贵族青年军官和学生在华沙发动了争取民族独立的起义,

推动了波兰的民族解放斗争。

(3)德意志:

①普鲁士改革:处于分裂状态的德意志,普鲁士与拿破仑的战争中战败,失去了大量土地,进行不彻底的废除农奴制改革。

②1848年,奥地利和普鲁士发生革命,要求建立统一的独立国家、制定宪法。革命失败,统一之势已不可阻挡。

1871年德意志统一

代表作:《c小调练习曲》

(革命练习曲)

19世纪初,神圣罗马帝国灭亡

(德意志第一帝国)

不得以各种理由创设新的奴隶制关系

解除原有的奴隶制关系

(三)战后:

欧洲的政治文化重构

1、政治文化:

2、具体表现:

拿破仑战争

《法国民法典》

启蒙思想

俄国:

波兰:

德意志:

“十二月党人”起义

反对封建专制

华沙起义

争取民族解放

改革与统一

争取国家统一

3、影响:

1804年,他(拿破仑)从战争中征集的款项总额竟高达一亿两千三百万法郎,占领法国全年收入的七分之一。在1807年到1809年期间,拿破仑从普鲁士等国强征了十亿法郎。……他充分地满足了法兰西民族的利己主义。

在意大利战争中,拿破仑……放纵法国军队肆意抢劫达数天之久。拿破仑在从埃及进军叙利亚时,曾经俘获四千多名土耳其军队中的阿尔巴尼亚人,并命令法军将这些战俘统统杀掉。……——许丹:《论拿破仑战争对欧洲历史进程的影响》

(1)革命性:

①废除封建贵族特权,推行《拿破仑法典》,传播启蒙思想,受到各国革命者的欢迎。

②拿破仑战争后,欧洲的政治文化得以重构,封建、专制成为众矢之的,民主、独立、自由、法治等越来越成为欧洲的普遍诉求。

(2)侵略性:

在反抗法国征服的斗争中,欧洲各地出现了不断高涨的民主意识和民族独立要求。

课本p70“思考点”:拿破仑战争后欧洲政治文化出现哪些新因素

1.政治制度:

①冲破了欧洲各国的封建秩序,加速了欧洲各国实行资产阶级性质的改革和革命:

②欧洲国家开始不同程度地争取推翻封建专制制度和农奴制度的斗争.

2.政治观念:

(1)对内:民主、独立、自由、法治等观念在欧洲大陆广泛传播

(2)对外:民族民主意识的空前觉醒,反对专制制度,争取民族独立,要求实现

国家统一

3.阶级力量:

新兴的工业资产阶级力量随着资本主义的发展而日益强大,进一步扫除资本主发展的障碍。

三、欧洲殖民者的文化侵略

(一)文化侵略

上海

圣约翰

大学

日本在大举侵入中国内地的过程中,有意识地对中国的学校实施毁灭性破坏。……殖民奴化教育对中国孩子来说,如同噩梦。在东三省,中小学生要以日本名字自称,每天上课前向日本国旗致敬,遥拜日本国旗,学习日语。

文化侵略方式:

殖民者的文化侵略主要是通过教会、学校、报刊书籍等途径,用传教布道、开办学堂、兴办慈善事业等方式进行渗透,推行殖民主义的奴化教育。在某种程度上文化的侵略与征服,要比武力侵略与征服更容易达到目的。

在欧洲的殖民侵略中,文化侵略是重要的组成部分。

外来文化与传统文化相结合,使被殖民民族自身文化呈现多样性

近代中国文化论战

1866年12月11日,奕 上折请求扩大同文馆的教学范围:增设天文学馆、招收满汉翰林、进士、举人、贡生,以及科举正途出身、五品以下满汉京外各官人入馆学习,由税务司赫德招聘西人充当教习。

今求一艺之末,而又奉夷为师。……即使教者诚教,学者诚学,所成就者不过术数之士。古今未闻有恃术数而能起衰振弱者也……今复举聪明隽秀,国家所培养而储以有用者,变而从夷……数年之后,不尽驱中国之众咸归于夷不止。——倭仁(守旧派)

双重性:以儒学为宗的中国主流思想受到西学冲击;

西学传入,开风气之先

三、欧洲殖民者的文化侵略

(一)文化侵略的含义

(二)亚非文化的选择与重构

三、欧洲殖民者的文化侵略

(一)文化侵略的含义

①以林则徐、魏源、郑观应等为代表的志士仁人,

主张向西方学习以求自强;

②清政府的洋务运动和戊戌变法,也使一些新技术、新思想传入中国。

中国:

家国情怀、自强不息等中华优秀传统文化

保留传统文化:

接受外来文化:

郑观应(1842—1921),广东香山(今中山)人。具有维新思想的理论家、实业家、教育家,参加洋务运动的活动,著作甚多。在《盛世危言》等书中大力宣扬西方议会制度,力主中国应实行政治制度的变革,实行君主立宪制,主张“富强救国”,他的思想对后来康有为等维新派有很大的影响。

①印度上层精英运用欧洲的意识形态来反抗英国的殖民统治,并提出“印度人的印度”的口号

②印度教和伊斯兰教是印度的主要宗教,基督教未能全面流行

③种姓制度虽然被废除,但仍然在社会生活中扮演着重要角色

(二)亚非文化的选择与重构

保留

传统文化:

接受

外来文化:

印度

英语、英国的法律体系、

政府体制、文官制度等被移植到印度

提拉克

(印度革命之父)

泰姬陵

(二)亚非文化的选择与重构

保留传统文化:

接受外来文化:

埃及

君主立宪制

伊斯兰教;阿拉伯民族的传统方式

默罕默德·阿里

(1769—1849)

现代埃及的奠基人

阿拉比

埃及 祖国党 领袖

埃及是埃及人的埃及

扎格鲁尔

华夫脱党领导

现代埃及之父

1.被侵略的民族不同程度地接受了外来文化

2.被侵略的民族努力保护自己的传统文化

3.被侵略的民族自身文化呈现出新的多样性

(三)影响:

“中国有坚定的道路自信、理论自信、制度自信,

其本质是建立在5000多年文明传承基础上的文化自信。”

文明交往的主要两种方式

和平交流方式有商业贸易,宗教传播、游历访问;

暴力也是文明传播的一种手段

一次又一次的征战突破了地域的局限 ,导致了各民族之间的经济文化交流和大融合,客观上促进了人类历史的发展从分散走向整体。

手段

小结:

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享