2 中华文化的世界意义 课件

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第2课 中华文化的世界意义

课本导入:

《诗经》书影

周虽旧邦,其命维新

革新、创新

中华民族充满变革和开放精神

课文结构:

第一目 中华文化在交流中发展

第二目 中华文化对世界的影响

从文明发展和文化交流的角度,认识中华文化的世界意义

难点:

中华文化在当今人类文明发展中的作用

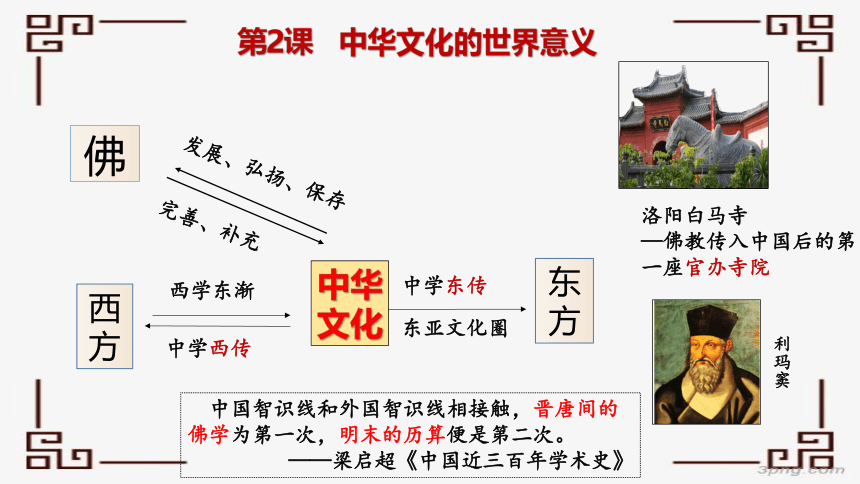

西方

东

方

中学西传

西学东渐

东亚文化圈

中学东传

中华

文化

完善、补充

发展、弘扬、保存

第2课 中华文化的世界意义

洛阳白马寺

—佛教传入中国后的第一座官办寺院

佛

利玛窦

中国智识线和外国智识线相接触,晋唐间的佛学为第一次,明末的历算便是第二次。

——梁启超《中国近三百年学术史》

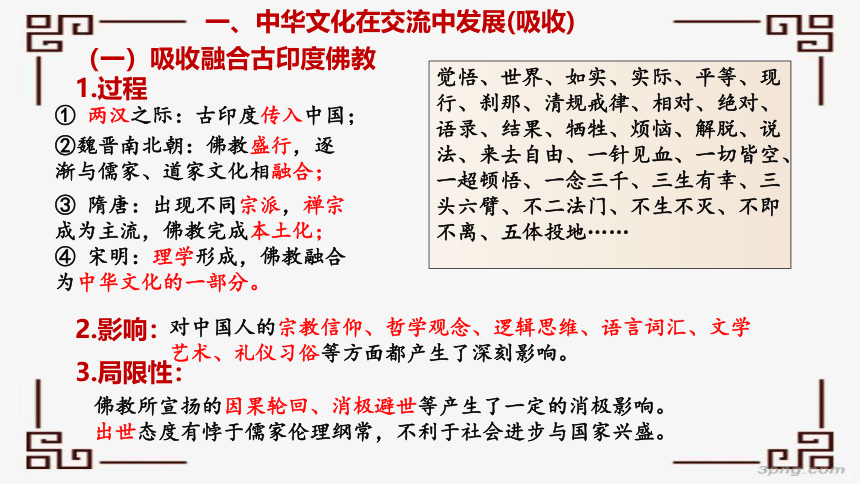

(一)吸收融合古印度佛教

1.过程

2.影响:

一、中华文化在交流中发展(吸收)

① 两汉之际:古印度传入中国;

②魏晋南北朝:佛教盛行,逐渐与儒家、道家文化相融合;

③ 隋唐:出现不同宗派,禅宗成为主流,佛教完成本土化;

④ 宋明:理学形成,佛教融合为中华文化的一部分。

对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

3.局限性:

佛教所宣扬的因果轮回、消极避世等产生了一定的消极影响。

出世态度有悖于儒家伦理纲常,不利于社会进步与国家兴盛。

觉悟、世界、如实、实际、平等、现行、刹那、清规戒律、相对、绝对、语录、结果、牺牲、烦恼、解脱、说法、来去自由、一针见血、一切皆空、一超顿悟、一念三千、三生有幸、三头六臂、不二法门、不生不灭、不即不离、五体投地……

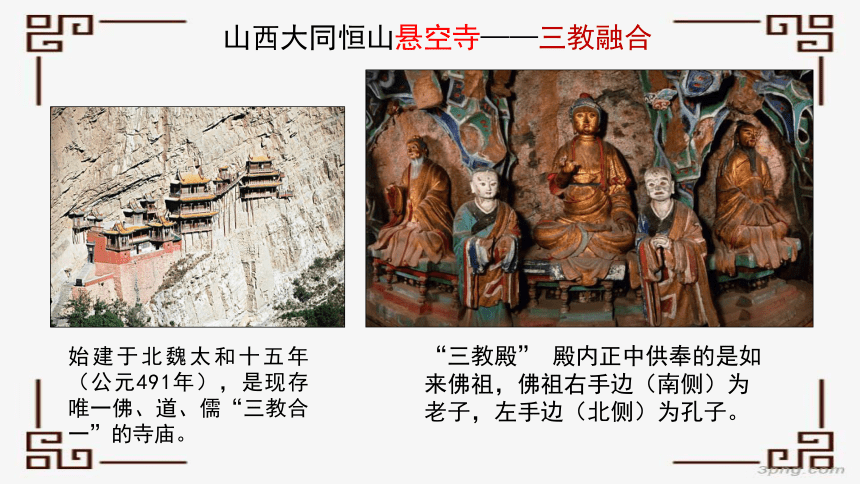

山西大同恒山悬空寺——三教融合

始建于北魏太和十五年(公元491年),是现存唯一佛、道、儒“三教合一”的寺庙。

“三教殿” 殿内正中供奉的是如来佛祖,佛祖右手边(南侧)为老子,左手边(北侧)为孔子。

道教

儒家

佛教

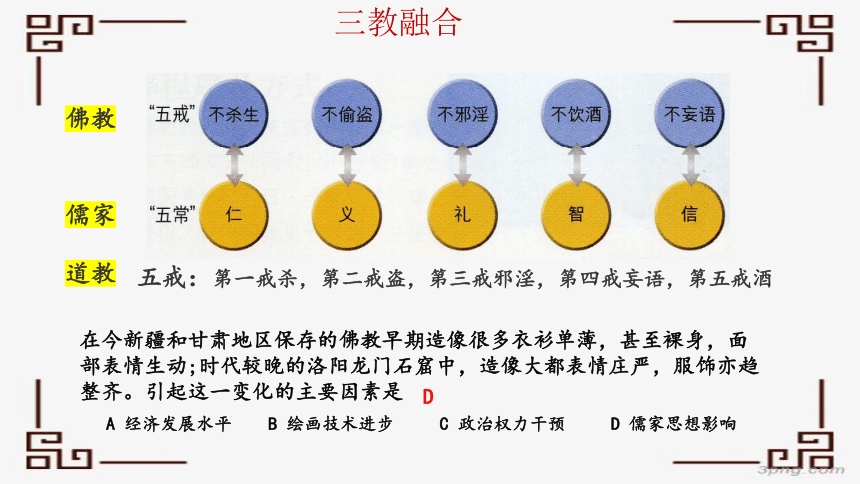

三教融合

五戒:第一戒杀,第二戒盗,第三戒邪淫,第四戒妄语,第五戒酒

在今新疆和甘肃地区保存的佛教早期造像很多衣衫单薄,甚至裸身,面部表情生动;时代较晚的洛阳龙门石窟中,造像大都表情庄严,服饰亦趋整齐。引起这一变化的主要因素是

A 经济发展水平 B 绘画技术进步 C 政治权力干预 D 儒家思想影响

D

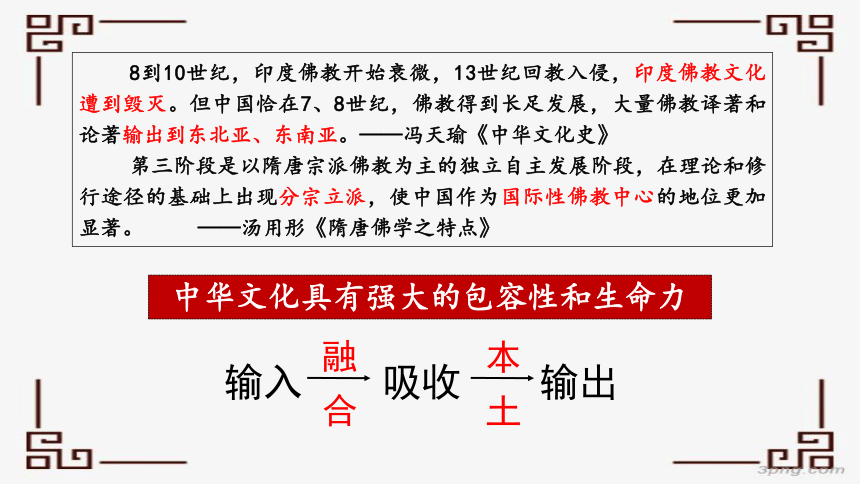

8到10世纪,印度佛教开始衰微,13世纪回教入侵,印度佛教文化遭到毁灭。但中国恰在7、8世纪,佛教得到长足发展,大量佛教译著和论著输出到东北亚、东南亚。——冯天瑜《中华文化史》

第三阶段是以隋唐宗派佛教为主的独立自主发展阶段,在理论和修行途径的基础上出现分宗立派,使中国作为国际性佛教中心的地位更加显著。 ——汤用彤《隋唐佛学之特点》

输入 吸收 输出

融 合

中华文化具有强大的包容性和生命力

本 土

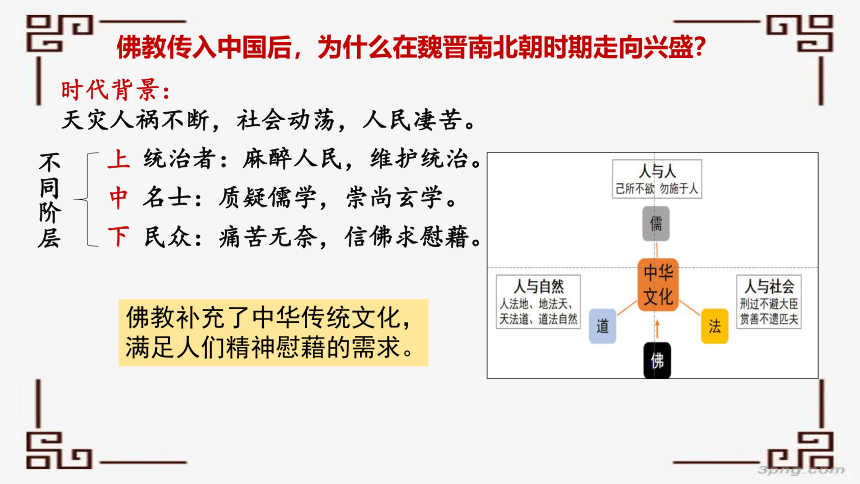

佛教传入中国后,为什么在魏晋南北朝时期走向兴盛?

时代背景:

天灾人祸不断,社会动荡,人民凄苦。

统治者:麻醉人民,维护统治。

名士:质疑儒学,崇尚玄学。

民众:痛苦无奈,信佛求慰藉。

不同阶层

上 中 下

佛教补充了中华传统文化,满足人们精神慰藉的需求。

一、中华文化在交流中发展(吸收)

(二)西方文化的传入

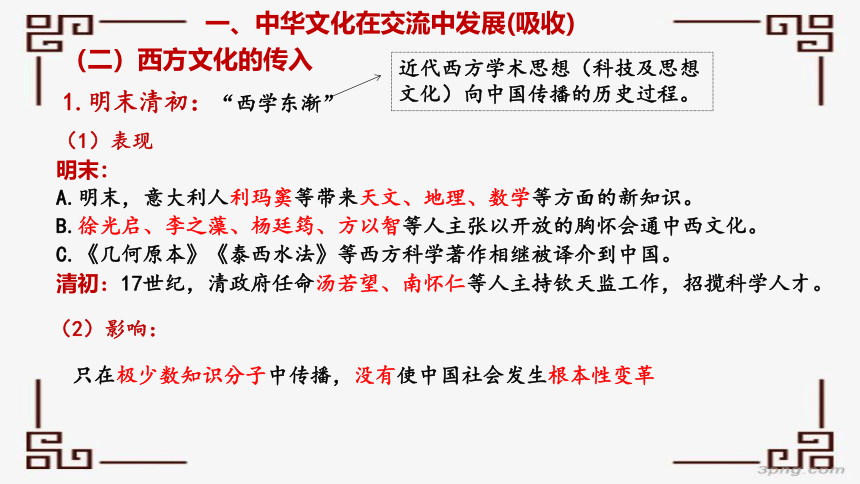

1.明末清初:“西学东渐”

近代西方学术思想(科技及思想文化)向中国传播的历史过程。

(1)表现

明末:

A.明末,意大利人利玛窦等带来天文、地理、数学等方面的新知识。

B.徐光启、李之藻、杨廷筠、方以智等人主张以开放的胸怀会通中西文化。

C.《几何原本》《泰西水法》等西方科学著作相继被译介到中国。

清初:17世纪,清政府任命汤若望、南怀仁等人主持钦天监工作,招揽科学人才。

只在极少数知识分子中传播,没有使中国社会发生根本性变革

(2)影响:

(1)背景:

①19世纪中叶,随着中国国门被迫打开,西学进一步传入。中华传统文化受到前所未有的冲击。②西学的传播渠道大大增加。

(2)表现:

2.近代:西学进一步传入

一、中华文化在交流中发展(吸收)

①鸦片战争,林则徐、魏源主张学习西方,提出“师夷长技以制夷”;

②洋务运动,创办新式学堂,翻译西方书籍,如京师同文馆,江南制造总局翻译馆。选派留学生,如詹天佑、 严复;

③维新运动,一些爱国知识分子放眼世界,探索新知;

④辛亥革命,西方资产阶级革命时期的学说在中国传播,成为辛亥革

命的思想武器;

⑤新文化运动:陈独秀、李大钊等主张吸收民主与科学思想;

⑥五四运动:大大促进了马克思主义在中国的传播。

2.近代:西学进一步传入

一、中华文化在交流中发展(吸收)

(3)特点:

由表及里、由浅入深

近代东西方不同文明的碰撞,折射出中国曲折的近代化历程,推动中国由传统向现代的社会转型,农业文明向工业文明的转型。

中国文化发生过三次历史性融合

中华文化在一次次与外来文化的交融中实现转型,迈向新生。

百家争鸣,独尊儒术

第一次是本土内部文化的融合:

第二次是东方文化的局部融合:

第三次是东西方文化的融合:

中国文化与佛教文化的融合。

——中国传统文化的发展

明末至近代的西学东渐

——中国近代化的转型

我们的方针是,一切民族、一切国家的长处都要学,政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学。

——毛泽东《论十大关系》,《毛泽东文集》第7卷

接受外来思想,并不意味着无条件地照搬,而必须根据具体条件加以采用,使之适合中国的实际……我们中国人必须用我们自己的头脑进行思考,并决定什么东西能在我们自己的土壤里生长起来。

——毛泽东《同英国记者斯坦因的谈话》,《毛泽东文集》第3卷

课本p13“问题探究”

阅读材料并结合所学,谈谈你对学习、借鉴外来文化的看法。

取其精华,去其糟粕;以我为主,为我所用

一方面要兼收并蓄,学习一切民族的“长处”;另一方面不能无条件照搬,要独立思考判断,根据具体条件加以采用,使之符合中国的实际。

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

世界九大文化圈

1.汉字

(1)公元前4世纪—公元3世纪,汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。

(2)各国在汉字的基础上创造了本国文字,朝鲜创造出谚文,日本创造出假名,

越南创造出喃字,推动当地经济文化交流发展

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

朝鲜谚文

日本假名

越南 喃字

⒉儒学

(1)3-5世纪,儒学在东亚和东南亚等地区流行。

(2)隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

日本学者认为,隋唐时期,日本从中国学习了几个文化要素,使得日本的历史完成了一个飞跃,这几个文化要素就是汉字、儒学、官制和大乘佛教。

——孟宪实《传统文化:中国文化软实力之源》

成均馆

朝鲜高丽和李朝时期的高等教育机构。自李朝开国至其末期被正式用于称国家最高教育机构。

⒊佛教

大约在4世纪以后,佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展。

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

日本国长屋王崇敬佛法,造千袈裟,来施此国大德众僧,其袈裟缘上绣着四句曰:“山川异域,风月同天,寄诸佛子,共结来缘。”正是这四句偈语,深深打动了鉴真法师,从而下定决心,六次东渡,到日本传戒,弘扬佛法,成就了一段中日友好的佳话。

⒋制度

(1)社会制度:古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。

①朝鲜的政治制度基本模仿中国。

②7世纪,日本实行大化改新,推行中央集权制、土地制度和赋税制度以唐

制为蓝本。

(2)教育体制:越南的教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

越南 鹿鸣宴

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

①14世纪末,中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播;

②15世纪,伴随经贸往来,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。郑和下西洋的壮举,扩大并加深了中华文化的影响

5、移民

明宪宗遂在1479年(成化十五年)

派官员前往琉球国,册封尚真为王。

6. 其他

东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方面,深受唐文化影响。

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

非礼勿听,非礼勿言,非礼勿视。

——《论语·颜渊》

日本三不猿

汉服 韩服 和服

(二)对欧洲的影响(中学西传)

1.四大发明外传

(1)地位:

火药、指南针、造纸术和印刷术等四大发明是中国古代最有代表性的科学技术成就。

(2)表现及影响:

二、传播:中华文化对世界的影响

印刷术:14至15世纪印刷术传至欧洲,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解

放和社会进步。

造纸术:8世纪造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲,促进教育、政治及商业发展。

火药: 13世纪经阿拉伯人传入欧洲,粉碎骑士阶层,推动了封建社会的瓦解。

指南针:13世纪初,传入阿拉伯和欧洲各国,推动大航海时代到来。

火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提下的最强大的杠杆。——马克思

封建 近代

转型

(二)对欧洲的影响(中学西传)

2.中华文化在欧洲得到传播

(1)时间:16-18世纪,在西学传入中国的同时,中华文化在欧洲也得到传播。

(2)内容及影响

二、传播:中华文化对世界的影响

“己所不欲,勿施于人”是超过基督教义的最纯粹的道德 。

—伏尔泰

①孔子的思想以及儒家经典传入欧洲,中国的史学、地理学以及科技、文学等成就也相继传入,引起欧洲社会上层和知识界的热烈反响。

②中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲社会深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚。

美国·流芳园(仿苏州园林式建筑)

英国下午茶

中国文化热

中国文化

火药

指南针

印刷术

建筑

制度

诗文

医学

……

儒学

汉字

儒学

茶文化

……

西传

东传

小结:

吸收

古印度佛教

西方文化

既要薪火相传、代代守护,也需要与时俱进、推陈出新。要加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发,把跨越时空、超越国界、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来。要围绕我国和世界发展面临的重大问题,着力提出能够体现中国立场、中国智慧、中国价值的理念、主张、方案。

——《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》

科技:青蒿素、杂交水稻

国家关系:

和平共处五项原则

21世纪“一带一路”战略;

组建人类命运共同体;

“绿水青山就是金山银山”

保护生态环境等理念和方案等。

学习拓展:p13,结合所学,举例说明中华文化在当今人类文明发展中发挥了什么作用?

费孝通

第2课 中华文化的世界意义

课本导入:

《诗经》书影

周虽旧邦,其命维新

革新、创新

中华民族充满变革和开放精神

课文结构:

第一目 中华文化在交流中发展

第二目 中华文化对世界的影响

从文明发展和文化交流的角度,认识中华文化的世界意义

难点:

中华文化在当今人类文明发展中的作用

西方

东

方

中学西传

西学东渐

东亚文化圈

中学东传

中华

文化

完善、补充

发展、弘扬、保存

第2课 中华文化的世界意义

洛阳白马寺

—佛教传入中国后的第一座官办寺院

佛

利玛窦

中国智识线和外国智识线相接触,晋唐间的佛学为第一次,明末的历算便是第二次。

——梁启超《中国近三百年学术史》

(一)吸收融合古印度佛教

1.过程

2.影响:

一、中华文化在交流中发展(吸收)

① 两汉之际:古印度传入中国;

②魏晋南北朝:佛教盛行,逐渐与儒家、道家文化相融合;

③ 隋唐:出现不同宗派,禅宗成为主流,佛教完成本土化;

④ 宋明:理学形成,佛教融合为中华文化的一部分。

对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

3.局限性:

佛教所宣扬的因果轮回、消极避世等产生了一定的消极影响。

出世态度有悖于儒家伦理纲常,不利于社会进步与国家兴盛。

觉悟、世界、如实、实际、平等、现行、刹那、清规戒律、相对、绝对、语录、结果、牺牲、烦恼、解脱、说法、来去自由、一针见血、一切皆空、一超顿悟、一念三千、三生有幸、三头六臂、不二法门、不生不灭、不即不离、五体投地……

山西大同恒山悬空寺——三教融合

始建于北魏太和十五年(公元491年),是现存唯一佛、道、儒“三教合一”的寺庙。

“三教殿” 殿内正中供奉的是如来佛祖,佛祖右手边(南侧)为老子,左手边(北侧)为孔子。

道教

儒家

佛教

三教融合

五戒:第一戒杀,第二戒盗,第三戒邪淫,第四戒妄语,第五戒酒

在今新疆和甘肃地区保存的佛教早期造像很多衣衫单薄,甚至裸身,面部表情生动;时代较晚的洛阳龙门石窟中,造像大都表情庄严,服饰亦趋整齐。引起这一变化的主要因素是

A 经济发展水平 B 绘画技术进步 C 政治权力干预 D 儒家思想影响

D

8到10世纪,印度佛教开始衰微,13世纪回教入侵,印度佛教文化遭到毁灭。但中国恰在7、8世纪,佛教得到长足发展,大量佛教译著和论著输出到东北亚、东南亚。——冯天瑜《中华文化史》

第三阶段是以隋唐宗派佛教为主的独立自主发展阶段,在理论和修行途径的基础上出现分宗立派,使中国作为国际性佛教中心的地位更加显著。 ——汤用彤《隋唐佛学之特点》

输入 吸收 输出

融 合

中华文化具有强大的包容性和生命力

本 土

佛教传入中国后,为什么在魏晋南北朝时期走向兴盛?

时代背景:

天灾人祸不断,社会动荡,人民凄苦。

统治者:麻醉人民,维护统治。

名士:质疑儒学,崇尚玄学。

民众:痛苦无奈,信佛求慰藉。

不同阶层

上 中 下

佛教补充了中华传统文化,满足人们精神慰藉的需求。

一、中华文化在交流中发展(吸收)

(二)西方文化的传入

1.明末清初:“西学东渐”

近代西方学术思想(科技及思想文化)向中国传播的历史过程。

(1)表现

明末:

A.明末,意大利人利玛窦等带来天文、地理、数学等方面的新知识。

B.徐光启、李之藻、杨廷筠、方以智等人主张以开放的胸怀会通中西文化。

C.《几何原本》《泰西水法》等西方科学著作相继被译介到中国。

清初:17世纪,清政府任命汤若望、南怀仁等人主持钦天监工作,招揽科学人才。

只在极少数知识分子中传播,没有使中国社会发生根本性变革

(2)影响:

(1)背景:

①19世纪中叶,随着中国国门被迫打开,西学进一步传入。中华传统文化受到前所未有的冲击。②西学的传播渠道大大增加。

(2)表现:

2.近代:西学进一步传入

一、中华文化在交流中发展(吸收)

①鸦片战争,林则徐、魏源主张学习西方,提出“师夷长技以制夷”;

②洋务运动,创办新式学堂,翻译西方书籍,如京师同文馆,江南制造总局翻译馆。选派留学生,如詹天佑、 严复;

③维新运动,一些爱国知识分子放眼世界,探索新知;

④辛亥革命,西方资产阶级革命时期的学说在中国传播,成为辛亥革

命的思想武器;

⑤新文化运动:陈独秀、李大钊等主张吸收民主与科学思想;

⑥五四运动:大大促进了马克思主义在中国的传播。

2.近代:西学进一步传入

一、中华文化在交流中发展(吸收)

(3)特点:

由表及里、由浅入深

近代东西方不同文明的碰撞,折射出中国曲折的近代化历程,推动中国由传统向现代的社会转型,农业文明向工业文明的转型。

中国文化发生过三次历史性融合

中华文化在一次次与外来文化的交融中实现转型,迈向新生。

百家争鸣,独尊儒术

第一次是本土内部文化的融合:

第二次是东方文化的局部融合:

第三次是东西方文化的融合:

中国文化与佛教文化的融合。

——中国传统文化的发展

明末至近代的西学东渐

——中国近代化的转型

我们的方针是,一切民族、一切国家的长处都要学,政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学。

——毛泽东《论十大关系》,《毛泽东文集》第7卷

接受外来思想,并不意味着无条件地照搬,而必须根据具体条件加以采用,使之适合中国的实际……我们中国人必须用我们自己的头脑进行思考,并决定什么东西能在我们自己的土壤里生长起来。

——毛泽东《同英国记者斯坦因的谈话》,《毛泽东文集》第3卷

课本p13“问题探究”

阅读材料并结合所学,谈谈你对学习、借鉴外来文化的看法。

取其精华,去其糟粕;以我为主,为我所用

一方面要兼收并蓄,学习一切民族的“长处”;另一方面不能无条件照搬,要独立思考判断,根据具体条件加以采用,使之符合中国的实际。

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

世界九大文化圈

1.汉字

(1)公元前4世纪—公元3世纪,汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。

(2)各国在汉字的基础上创造了本国文字,朝鲜创造出谚文,日本创造出假名,

越南创造出喃字,推动当地经济文化交流发展

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

朝鲜谚文

日本假名

越南 喃字

⒉儒学

(1)3-5世纪,儒学在东亚和东南亚等地区流行。

(2)隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

日本学者认为,隋唐时期,日本从中国学习了几个文化要素,使得日本的历史完成了一个飞跃,这几个文化要素就是汉字、儒学、官制和大乘佛教。

——孟宪实《传统文化:中国文化软实力之源》

成均馆

朝鲜高丽和李朝时期的高等教育机构。自李朝开国至其末期被正式用于称国家最高教育机构。

⒊佛教

大约在4世纪以后,佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展。

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

日本国长屋王崇敬佛法,造千袈裟,来施此国大德众僧,其袈裟缘上绣着四句曰:“山川异域,风月同天,寄诸佛子,共结来缘。”正是这四句偈语,深深打动了鉴真法师,从而下定决心,六次东渡,到日本传戒,弘扬佛法,成就了一段中日友好的佳话。

⒋制度

(1)社会制度:古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。

①朝鲜的政治制度基本模仿中国。

②7世纪,日本实行大化改新,推行中央集权制、土地制度和赋税制度以唐

制为蓝本。

(2)教育体制:越南的教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

越南 鹿鸣宴

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

①14世纪末,中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播;

②15世纪,伴随经贸往来,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。郑和下西洋的壮举,扩大并加深了中华文化的影响

5、移民

明宪宗遂在1479年(成化十五年)

派官员前往琉球国,册封尚真为王。

6. 其他

东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方面,深受唐文化影响。

二、传播:中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响

非礼勿听,非礼勿言,非礼勿视。

——《论语·颜渊》

日本三不猿

汉服 韩服 和服

(二)对欧洲的影响(中学西传)

1.四大发明外传

(1)地位:

火药、指南针、造纸术和印刷术等四大发明是中国古代最有代表性的科学技术成就。

(2)表现及影响:

二、传播:中华文化对世界的影响

印刷术:14至15世纪印刷术传至欧洲,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解

放和社会进步。

造纸术:8世纪造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲,促进教育、政治及商业发展。

火药: 13世纪经阿拉伯人传入欧洲,粉碎骑士阶层,推动了封建社会的瓦解。

指南针:13世纪初,传入阿拉伯和欧洲各国,推动大航海时代到来。

火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提下的最强大的杠杆。——马克思

封建 近代

转型

(二)对欧洲的影响(中学西传)

2.中华文化在欧洲得到传播

(1)时间:16-18世纪,在西学传入中国的同时,中华文化在欧洲也得到传播。

(2)内容及影响

二、传播:中华文化对世界的影响

“己所不欲,勿施于人”是超过基督教义的最纯粹的道德 。

—伏尔泰

①孔子的思想以及儒家经典传入欧洲,中国的史学、地理学以及科技、文学等成就也相继传入,引起欧洲社会上层和知识界的热烈反响。

②中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲社会深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚。

美国·流芳园(仿苏州园林式建筑)

英国下午茶

中国文化热

中国文化

火药

指南针

印刷术

建筑

制度

诗文

医学

……

儒学

汉字

儒学

茶文化

……

西传

东传

小结:

吸收

古印度佛教

西方文化

既要薪火相传、代代守护,也需要与时俱进、推陈出新。要加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发,把跨越时空、超越国界、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来。要围绕我国和世界发展面临的重大问题,着力提出能够体现中国立场、中国智慧、中国价值的理念、主张、方案。

——《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》

科技:青蒿素、杂交水稻

国家关系:

和平共处五项原则

21世纪“一带一路”战略;

组建人类命运共同体;

“绿水青山就是金山银山”

保护生态环境等理念和方案等。

学习拓展:p13,结合所学,举例说明中华文化在当今人类文明发展中发挥了什么作用?

费孝通

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享