第二单元5.2边城(节选)(第二课时)课件(共28张PPT)统编版(部编版)选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 第二单元5.2边城(节选)(第二课时)课件(共28张PPT)统编版(部编版)选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 24.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-06 16:08:35 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

高二—统编版选择性必修下册—语文—第二单元

边城(节选)(第二课时)

学习目标

一、品读小说中散文化的语言,把握边城的风景美和风俗美。

二、了解作者的创作意图,探究主题意蕴,领会其精神追求。

【学习任务一】品读边城环境

“一方水土养一方人”,究竟是怎样的水土环境养育了翠翠这样天真纯洁的少女、傩送这样真挚善良的少年?

请大家分别找出描写自然环境、社会环境、民俗节日的句子,赏析其作用。

一、自然环境

(一)四只朱色长船在潭中划着。龙船水刚刚涨过,河中水皆泛着豆绿色,天气又那么明朗,鼓声砰砰响着,翠翠抿着嘴一句话不说,心中充满了不可言说的快乐。河边人太多了一点,各人皆尽张着眼睛望河中,不多久,黄狗还留在身边,祖父却挤得不见了。 (第四节第1段)

作者注重运用颜色词:朱红色的船,豆绿色的河水,黄色的狗,颜色亮丽,对比鲜明。以优美的自然环境衬托翠翠内心的快乐与喜悦,写出人物的形象美、心灵美。

一、自然环境

(二)落日向上游翠翠家中那一方落去,黄昏把河面装饰了一层银色薄雾。翠翠望到这个景致,忽然起了一个怕人的想头,她想:“假若爷爷死了?”

(第四节第6段)

落日西去、银色薄雾等环境描写,展现了边城特有的风光。而这种风光又折射出一种忧郁的景致,衬托出翠翠焦急的心理状态,情景交融,为下文写翠翠涌现出可怕念头作铺垫。

(三)由四川过湖南去,靠东有一条官路。这官路将近湘西边境到了一个地方名为“茶峒”的小山城时,有一条小溪,溪边有座白色的小塔,塔下住着一户单独的人家,这人家只一个老人,一个女孩,一只黄狗。 (第一节第1段)

一川一路一山城,一溪一塔一人家。作者用简洁的文字,寥寥几笔就勾勒出了整个的背景画面,由远及近,由高至低,一幅清新淡雅的边城风景画展开在读者面前。

一、自然环境

(四)为了住处两山多竹,翠绿逼人而来,老船夫随便为这可怜的孤雏,拾取了一个近身的名字,叫做“翠翠”。

翠翠在风日里长养着,故把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,故眸子清明如水晶。自然既长养她,且教育她为人天真活泼,处处俨如一只小兽物。人又那么乖, 和山头黄麂一样,从不想到残忍事情,从不发愁,从不动气。 (第一节第6-7段)

这里写出了翠翠名字的由来。作者在此没有浓墨重彩地描写她的外貌,用自然来教育她,用兽物来比喻她,与山水融为一体。翠翠得山川之灵秀,秀外慧中,是个在山水间自然长大的纯真少女。

一、自然环境

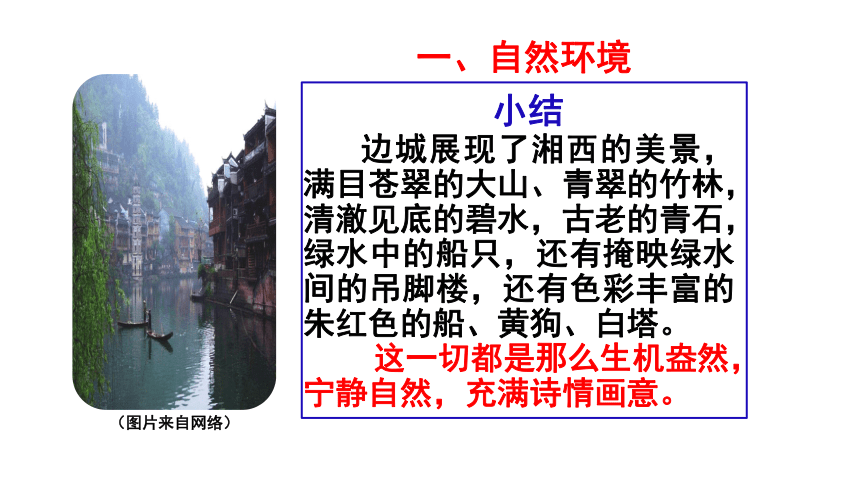

小结

边城展现了湘西的美景,满目苍翠的大山、青翠的竹林,清澈见底的碧水,古老的青石,绿水中的船只,还有掩映绿水间的吊脚楼,还有色彩丰富的朱红色的船、黄狗、白塔。

这一切都是那么生机盎然,宁静自然,充满诗情画意。

(图片来自网络)

一、自然环境

二、社会环境

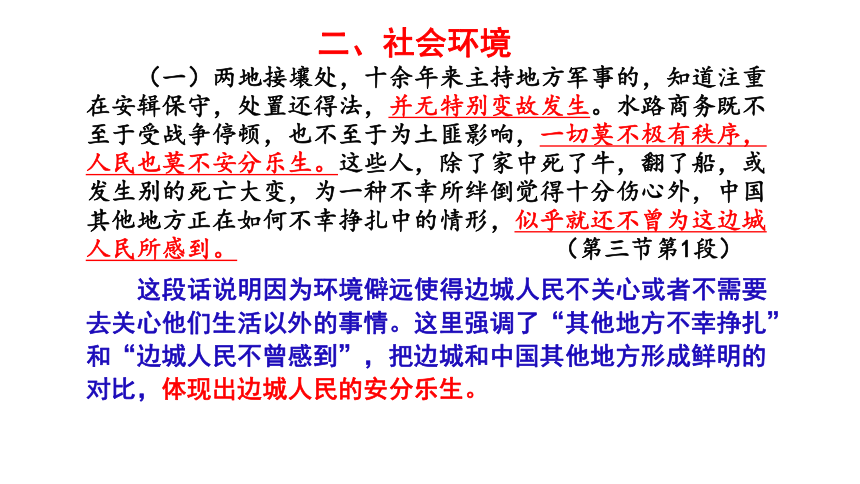

(一)两地接壤处,十余年来主持地方军事的,知道注重在安辑保守,处置还得法,并无特别变故发生。水路商务既不至于受战争停顿,也不至于为土匪影响,一切莫不极有秩序,人民也莫不安分乐生。这些人,除了家中死了牛,翻了船,或发生别的死亡大变,为一种不幸所绊倒觉得十分伤心外,中国其他地方正在如何不幸挣扎中的情形,似乎就还不曾为这边城人民所感到。 (第三节第1段)

这段话说明因为环境僻远使得边城人民不关心或者不需要去关心他们生活以外的事情。这里强调了“其他地方不幸挣扎”和“边城人民不曾感到”,把边城和中国其他地方形成鲜明的对比,体现出边城人民的安分乐生。

二、社会环境

(二)边城所在一年中最热闹的日子,是端午、中秋和过年。三个节日过去三五十年前,如何兴奋了这地方人,直到现在,还毫无什么变化,仍能成为那地方居民最有意义的几个日子。 (第三节第2段)

小结

在20世纪30年代的中国,大部分地方因为战乱已千疮百孔,但沈从文善于在衰败的世界里找到美、表现美。

边城是一个极具地域特色、如同古代陶渊明笔下的世外桃源一样远离俗尘,相对封闭而又景色优美的地方。

边城的民俗没有发生变化,说明这个地方民风淳朴。

“边城所在一年中最热闹的日子,是端午、中秋和过年。”

在这三个节日中究竟是怎样的热闹?

(一)端午节:

当地妇女、小孩子,莫不穿了新衣,额角上用雄黄蘸酒画了个王字。任何人家到了这天必可以吃鱼吃肉。大约上午十一点钟左右,全茶峒人就吃了午饭。把饭吃过后,在城里住家的,莫不倒锁了门,全家出城到河边看划船。

赛船过后,城中的戍军长官,为了与民同乐,增加这个节日的愉快起见,便派士兵把三十只绿头长颈大雄鸭,颈脖上缚了红布条子,放入河中,尽善于泅水的军民人等,自由下水追赶鸭子。(第三节第3-4段)

全茶峒人在端午节倾城而出到河街看划船,反映了当地古老的风俗和淳朴的民风,衬托出边城军民同乐的和睦风貌。

三、民俗节日

(二)中秋节:

这两年来两个中秋节,恰好无月亮可看,凡在这边城地方,因看月而整夜男女歌唱的故事,通统不能如期举行,因此两个中秋留给翠翠的印象,极其平淡无奇。 (第五节第2段)

(三)过新年:

两个新年虽照例可以看到军营里和各乡来的狮子龙灯……鞭炮放过一阵后,……作出如雷如虎惊人的声音,白光向上空冲去,高至二十丈,下落时便洒散着满天花雨。人人把颈脖缩着,又怕又欢喜。 (第五节第2段)

这里写出了中秋节男女对歌、过新年观赏狮子龙灯和放烟花的热闹情景。

三、民俗节日

(四)婚嫁习俗:

为了想早早的看到那迎婚送亲的喜轿,翠翠还爬到屋后塔下去眺望。过不久,那一伙人来了,两个吹唢呐的,四个强壮乡下汉子,一顶空花轿,一个穿新衣的团总儿子的模样的青年;另外还有两只羊,一个牵羊的孩子,一坛酒,一盒糍粑,一个担礼物的人。一伙人上了渡船后,翠翠同祖父也上了渡船,祖父拉船,翠翠却傍花轿站定,去欣赏每一个人的脸色与花轿上的流苏。拢岸后,团总儿子模样的人,从扣花抱肚里掏出了一个小红纸包封,递给老船夫。这是当地的规矩,祖父再不能说不接收了。 (第六节第23段)

当有迎婚送亲的花轿队路过渡口,送给老船夫一个小红纸包的钱,而从不要过路人钱的老船夫还必须收下,这是边城民俗传统的体现。

三、民俗节日

这些民俗具有古老而淳朴的特点,又有浓郁的乡土气息。它们是中华民族的传统文化生活,包含着美好的祝愿、表达着欢快的情感,更能体现人与人和谐亲切的关系。

其中,课文着重描写茶峒端午节对赛龙舟这一古老风俗的传承、延续和重视,这种描述风俗的画面就显得有声有色,营造了一种色彩斑斓、明丽鲜艳的意境,体现了古朴和乐的风俗美。

三、民俗节日

小结

(视频来自网络)

《边城》熔生动丰富的社会风俗画和优美清新的田园风景画于一炉,作品洋溢着浓厚的乡土气息和返璞归真的牧歌情调。

【学习任务一】品读边城环境

从艺术表现手法上看,《边城》是一部散文化的小说,不注重紧张激烈的情节冲突,而是在看似散漫的叙述和描写中,自然而然地塑造人物。

小说中有大量诗情画意的环境描写,注重对意境的追求,作者用散文化的笔触展示出湘西特有的清新秀丽的自然风光,而这些柔和的黄昏、啼声婉转的鸟鸣、苍翠的山林,又对人物性格和心理起到了很好的烘托作用。

小说较少直接描写人物的心理,而主要是通过对话和感情变化来表现人物的内心世界。

沈从文先生注重对小说意境的追求,用散文化的笔触,细腻、生动和无限韵味地给我们展示了淳朴优美的湘西世界。

【学习任务二】赏析语言风格

在于对情节冲突的有意淡化

在于对人物形象的细腻描摹

在于对诗意环境的极力营造

散文化小说

【学习任务二】赏析语言风格

《边城》

《边城》是一部充满爱与温暖的作品,有着桃花源般幻想的色彩和田园牧歌式的理想图景,反映了作者对人性与人生的理想。

请思考沈从文想通过《边城》告诉我们什么呢?结合课文,深入探究小说主题。

【学习任务三】探究小说主题

沈从文在20岁之前是生活在湘西,20岁之后是生活在对湘西的回忆中。他抱着对新的人生追求与向往离开了湘西。

但上世纪30年代的中国是帝国主义、封建军阀和官僚共同统治下的黑暗天地。沈从文看到了都市文明掩盖下的传统之美的衰落,看到了现代文明物欲横流、金钱至上,看到了质朴真诚的淡退、腐化浅薄的流行。

于是他开始眺望他早年生活过的故乡,凭借他对故乡下层人民怀有的那份“无可言说的温暖”之情,用温柔细腻的笔触写下了对湘西风土人情的赞美。

知人论世

《边城》完成于1934年4月19日,是作者最负盛名的代表作。

关于这篇小说的创作动机,作者说:“我要表现的是一种‘人生形式’,一种优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式。我主意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应有的一份哀乐,为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明。”

创作意图

巴金的《雪》鲜明地表现了对于工人反抗斗争的热情歌颂和支持。

图片来自网络

沈从文主张文学自身的独立性,他反对文学的功利追求。

同一时期

不同作家作品

拟将“过去”和“当前”对照,所谓民族品德的消失与重造,可能从什么地方着手。

——《<长河>题记》

精神追求

我只想建造希腊小庙,选山地作基础,用坚硬的石头堆砌它。精致,结实,匀称,形体虽小,而不纤巧,是我理想的建筑。这神庙供奉的是“人性”。

——《<从文小说习作选>代序》

(图片来自网络)

【学习任务三】探究小说主题

①赞美: 边城质朴的生活和人与人之间纯洁的爱;

②批判: 物欲横流的现代文明和人们精神的堕落;

③呼吁: 重建民族的品德,重新找回美好的人性。

(图片来自网络)

对于沈从文先生作品所表现出的柔情,北京大学教授曹文轩先生如此评价:

“世界既日益缺少这些,文学何不给人们创造这些?与其将文学当成杠杆、火炬、炸药去轰毁一个世界,倒不如将文学当成驿站、港湾、锚地去构筑一个世界。”

边城美

青山绿水风景美

古朴和乐风俗美

纯朴真挚人情美

(图片来自网络)

课堂总结

课后拓展

一、阅读书目:《边城》、《湘行散记》、《沈从文正传》。

二、结合小说,欣赏电影《边城》。

谢 谢 观 看

高二—统编版选择性必修下册—语文—第二单元

边城(节选)(第二课时)

学习目标

一、品读小说中散文化的语言,把握边城的风景美和风俗美。

二、了解作者的创作意图,探究主题意蕴,领会其精神追求。

【学习任务一】品读边城环境

“一方水土养一方人”,究竟是怎样的水土环境养育了翠翠这样天真纯洁的少女、傩送这样真挚善良的少年?

请大家分别找出描写自然环境、社会环境、民俗节日的句子,赏析其作用。

一、自然环境

(一)四只朱色长船在潭中划着。龙船水刚刚涨过,河中水皆泛着豆绿色,天气又那么明朗,鼓声砰砰响着,翠翠抿着嘴一句话不说,心中充满了不可言说的快乐。河边人太多了一点,各人皆尽张着眼睛望河中,不多久,黄狗还留在身边,祖父却挤得不见了。 (第四节第1段)

作者注重运用颜色词:朱红色的船,豆绿色的河水,黄色的狗,颜色亮丽,对比鲜明。以优美的自然环境衬托翠翠内心的快乐与喜悦,写出人物的形象美、心灵美。

一、自然环境

(二)落日向上游翠翠家中那一方落去,黄昏把河面装饰了一层银色薄雾。翠翠望到这个景致,忽然起了一个怕人的想头,她想:“假若爷爷死了?”

(第四节第6段)

落日西去、银色薄雾等环境描写,展现了边城特有的风光。而这种风光又折射出一种忧郁的景致,衬托出翠翠焦急的心理状态,情景交融,为下文写翠翠涌现出可怕念头作铺垫。

(三)由四川过湖南去,靠东有一条官路。这官路将近湘西边境到了一个地方名为“茶峒”的小山城时,有一条小溪,溪边有座白色的小塔,塔下住着一户单独的人家,这人家只一个老人,一个女孩,一只黄狗。 (第一节第1段)

一川一路一山城,一溪一塔一人家。作者用简洁的文字,寥寥几笔就勾勒出了整个的背景画面,由远及近,由高至低,一幅清新淡雅的边城风景画展开在读者面前。

一、自然环境

(四)为了住处两山多竹,翠绿逼人而来,老船夫随便为这可怜的孤雏,拾取了一个近身的名字,叫做“翠翠”。

翠翠在风日里长养着,故把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,故眸子清明如水晶。自然既长养她,且教育她为人天真活泼,处处俨如一只小兽物。人又那么乖, 和山头黄麂一样,从不想到残忍事情,从不发愁,从不动气。 (第一节第6-7段)

这里写出了翠翠名字的由来。作者在此没有浓墨重彩地描写她的外貌,用自然来教育她,用兽物来比喻她,与山水融为一体。翠翠得山川之灵秀,秀外慧中,是个在山水间自然长大的纯真少女。

一、自然环境

小结

边城展现了湘西的美景,满目苍翠的大山、青翠的竹林,清澈见底的碧水,古老的青石,绿水中的船只,还有掩映绿水间的吊脚楼,还有色彩丰富的朱红色的船、黄狗、白塔。

这一切都是那么生机盎然,宁静自然,充满诗情画意。

(图片来自网络)

一、自然环境

二、社会环境

(一)两地接壤处,十余年来主持地方军事的,知道注重在安辑保守,处置还得法,并无特别变故发生。水路商务既不至于受战争停顿,也不至于为土匪影响,一切莫不极有秩序,人民也莫不安分乐生。这些人,除了家中死了牛,翻了船,或发生别的死亡大变,为一种不幸所绊倒觉得十分伤心外,中国其他地方正在如何不幸挣扎中的情形,似乎就还不曾为这边城人民所感到。 (第三节第1段)

这段话说明因为环境僻远使得边城人民不关心或者不需要去关心他们生活以外的事情。这里强调了“其他地方不幸挣扎”和“边城人民不曾感到”,把边城和中国其他地方形成鲜明的对比,体现出边城人民的安分乐生。

二、社会环境

(二)边城所在一年中最热闹的日子,是端午、中秋和过年。三个节日过去三五十年前,如何兴奋了这地方人,直到现在,还毫无什么变化,仍能成为那地方居民最有意义的几个日子。 (第三节第2段)

小结

在20世纪30年代的中国,大部分地方因为战乱已千疮百孔,但沈从文善于在衰败的世界里找到美、表现美。

边城是一个极具地域特色、如同古代陶渊明笔下的世外桃源一样远离俗尘,相对封闭而又景色优美的地方。

边城的民俗没有发生变化,说明这个地方民风淳朴。

“边城所在一年中最热闹的日子,是端午、中秋和过年。”

在这三个节日中究竟是怎样的热闹?

(一)端午节:

当地妇女、小孩子,莫不穿了新衣,额角上用雄黄蘸酒画了个王字。任何人家到了这天必可以吃鱼吃肉。大约上午十一点钟左右,全茶峒人就吃了午饭。把饭吃过后,在城里住家的,莫不倒锁了门,全家出城到河边看划船。

赛船过后,城中的戍军长官,为了与民同乐,增加这个节日的愉快起见,便派士兵把三十只绿头长颈大雄鸭,颈脖上缚了红布条子,放入河中,尽善于泅水的军民人等,自由下水追赶鸭子。(第三节第3-4段)

全茶峒人在端午节倾城而出到河街看划船,反映了当地古老的风俗和淳朴的民风,衬托出边城军民同乐的和睦风貌。

三、民俗节日

(二)中秋节:

这两年来两个中秋节,恰好无月亮可看,凡在这边城地方,因看月而整夜男女歌唱的故事,通统不能如期举行,因此两个中秋留给翠翠的印象,极其平淡无奇。 (第五节第2段)

(三)过新年:

两个新年虽照例可以看到军营里和各乡来的狮子龙灯……鞭炮放过一阵后,……作出如雷如虎惊人的声音,白光向上空冲去,高至二十丈,下落时便洒散着满天花雨。人人把颈脖缩着,又怕又欢喜。 (第五节第2段)

这里写出了中秋节男女对歌、过新年观赏狮子龙灯和放烟花的热闹情景。

三、民俗节日

(四)婚嫁习俗:

为了想早早的看到那迎婚送亲的喜轿,翠翠还爬到屋后塔下去眺望。过不久,那一伙人来了,两个吹唢呐的,四个强壮乡下汉子,一顶空花轿,一个穿新衣的团总儿子的模样的青年;另外还有两只羊,一个牵羊的孩子,一坛酒,一盒糍粑,一个担礼物的人。一伙人上了渡船后,翠翠同祖父也上了渡船,祖父拉船,翠翠却傍花轿站定,去欣赏每一个人的脸色与花轿上的流苏。拢岸后,团总儿子模样的人,从扣花抱肚里掏出了一个小红纸包封,递给老船夫。这是当地的规矩,祖父再不能说不接收了。 (第六节第23段)

当有迎婚送亲的花轿队路过渡口,送给老船夫一个小红纸包的钱,而从不要过路人钱的老船夫还必须收下,这是边城民俗传统的体现。

三、民俗节日

这些民俗具有古老而淳朴的特点,又有浓郁的乡土气息。它们是中华民族的传统文化生活,包含着美好的祝愿、表达着欢快的情感,更能体现人与人和谐亲切的关系。

其中,课文着重描写茶峒端午节对赛龙舟这一古老风俗的传承、延续和重视,这种描述风俗的画面就显得有声有色,营造了一种色彩斑斓、明丽鲜艳的意境,体现了古朴和乐的风俗美。

三、民俗节日

小结

(视频来自网络)

《边城》熔生动丰富的社会风俗画和优美清新的田园风景画于一炉,作品洋溢着浓厚的乡土气息和返璞归真的牧歌情调。

【学习任务一】品读边城环境

从艺术表现手法上看,《边城》是一部散文化的小说,不注重紧张激烈的情节冲突,而是在看似散漫的叙述和描写中,自然而然地塑造人物。

小说中有大量诗情画意的环境描写,注重对意境的追求,作者用散文化的笔触展示出湘西特有的清新秀丽的自然风光,而这些柔和的黄昏、啼声婉转的鸟鸣、苍翠的山林,又对人物性格和心理起到了很好的烘托作用。

小说较少直接描写人物的心理,而主要是通过对话和感情变化来表现人物的内心世界。

沈从文先生注重对小说意境的追求,用散文化的笔触,细腻、生动和无限韵味地给我们展示了淳朴优美的湘西世界。

【学习任务二】赏析语言风格

在于对情节冲突的有意淡化

在于对人物形象的细腻描摹

在于对诗意环境的极力营造

散文化小说

【学习任务二】赏析语言风格

《边城》

《边城》是一部充满爱与温暖的作品,有着桃花源般幻想的色彩和田园牧歌式的理想图景,反映了作者对人性与人生的理想。

请思考沈从文想通过《边城》告诉我们什么呢?结合课文,深入探究小说主题。

【学习任务三】探究小说主题

沈从文在20岁之前是生活在湘西,20岁之后是生活在对湘西的回忆中。他抱着对新的人生追求与向往离开了湘西。

但上世纪30年代的中国是帝国主义、封建军阀和官僚共同统治下的黑暗天地。沈从文看到了都市文明掩盖下的传统之美的衰落,看到了现代文明物欲横流、金钱至上,看到了质朴真诚的淡退、腐化浅薄的流行。

于是他开始眺望他早年生活过的故乡,凭借他对故乡下层人民怀有的那份“无可言说的温暖”之情,用温柔细腻的笔触写下了对湘西风土人情的赞美。

知人论世

《边城》完成于1934年4月19日,是作者最负盛名的代表作。

关于这篇小说的创作动机,作者说:“我要表现的是一种‘人生形式’,一种优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式。我主意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应有的一份哀乐,为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明。”

创作意图

巴金的《雪》鲜明地表现了对于工人反抗斗争的热情歌颂和支持。

图片来自网络

沈从文主张文学自身的独立性,他反对文学的功利追求。

同一时期

不同作家作品

拟将“过去”和“当前”对照,所谓民族品德的消失与重造,可能从什么地方着手。

——《<长河>题记》

精神追求

我只想建造希腊小庙,选山地作基础,用坚硬的石头堆砌它。精致,结实,匀称,形体虽小,而不纤巧,是我理想的建筑。这神庙供奉的是“人性”。

——《<从文小说习作选>代序》

(图片来自网络)

【学习任务三】探究小说主题

①赞美: 边城质朴的生活和人与人之间纯洁的爱;

②批判: 物欲横流的现代文明和人们精神的堕落;

③呼吁: 重建民族的品德,重新找回美好的人性。

(图片来自网络)

对于沈从文先生作品所表现出的柔情,北京大学教授曹文轩先生如此评价:

“世界既日益缺少这些,文学何不给人们创造这些?与其将文学当成杠杆、火炬、炸药去轰毁一个世界,倒不如将文学当成驿站、港湾、锚地去构筑一个世界。”

边城美

青山绿水风景美

古朴和乐风俗美

纯朴真挚人情美

(图片来自网络)

课堂总结

课后拓展

一、阅读书目:《边城》、《湘行散记》、《沈从文正传》。

二、结合小说,欣赏电影《边城》。

谢 谢 观 看