高二岳麓版历史必修3第6单元综合测试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 高二岳麓版历史必修3第6单元综合测试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-10-21 10:53:20 | ||

图片预览

文档简介

第六单元综合测试题

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间90分钟。

第Ⅰ卷(选择题 50分)

一、选择题:(本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题意。)

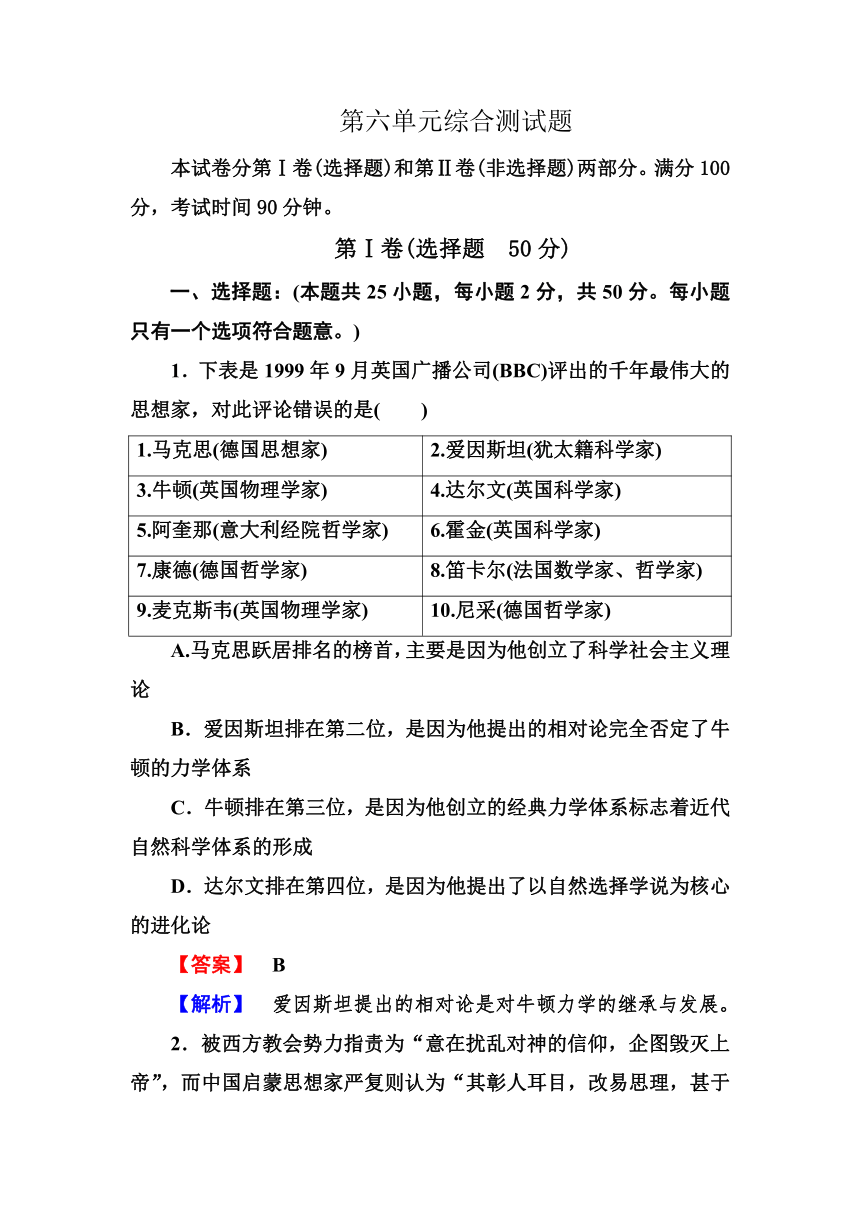

1.下表是1999年9月英国广播公司(BBC)评出的千年最伟大的思想家,对此评论错误的是( )

1.马克思(德国思想家)

2.爱因斯坦(犹太籍科学家)

3.牛顿(英国物理学家)

4.达尔文(英国科学家)

5.阿奎那(意大利经院哲学家)

6.霍金(英国科学家)

7.康德(德国哲学家)

8.笛卡尔(法国数学家、哲学家)

9.麦克斯韦(英国物理学家)

10.尼采(德国哲学家)

A.马克思跃居排名的榜首,主要是因为他创立了科学社会主义理论

B.爱因斯坦排在第二位,是因为他提出的相对论完全否定了牛顿的力学体系

C.牛顿排在第三位,是因为他创立的经典力学体系标志着近代自然科学体系的形成

D.达尔文排在第四位,是因为他提出了以自然选择学说为核心的进化论

【答案】 B

【解析】 爱因斯坦提出的相对论是对牛顿力学的继承与发展。

2.被西方教会势力指责为“意在扰乱对神的信仰,企图毁灭上帝”,而中国启蒙思想家严复则认为“其彰人耳目,改易思理,甚于奈端(牛顿)氏之天算格致”的学说是( )

A.日心说 B.进化论

C.量子论 D.相对论

【答案】 B

【解析】 本题主要考查学生获取和解读有效信息的能力,并在此基础上调动、运用所学知识的能力。这道试题较易,只要从材料中获取有效信息即可作出正确解答。首先这个学说“企图毁灭上帝”,然后是这个学说被严复推崇,联系教材可知,进化论否认上帝造物说,严复翻译《天演论》在中国宣传此学说,故B项正确。

3.(2011·临沂)德意志诗人诺瓦利斯(1772~1801)认为,哲学是全部科学之母,科学的发展又会推动哲学的进步。他能够举出的最佳论据是( )

A.牛顿及其《自然哲学的数学原理》

B.达尔文及其《物种起源》

C.爱因斯坦及其“相对论”

D.康德及其《纯粹理性批判》

【答案】 A

【解析】 《物种起源》发表于1859年,相对论提出于20世纪,均在诺瓦利斯之后,故首先排除B、C两项;A、D两项相比,显然A项更符合题意。

4.现代信息技术革命推动人类进入知识经济时代,使人类的生产、生活发生着深刻的变化。下列能体现这一变化的是( )

A.乘火车旅行 B.打越洋电话

C.用电灯照明 D.网上购物

【答案】 D

【解析】 乘火车旅行始于工业革命,打越洋电话、用电灯照明始于第二次工业革命。

5.最早把“嫦娥奔月”神话和“腾云驾雾”遨游太空的神话变为现实的国家分别是( )

A.美国、苏联 B.苏联、中国

C.法国、苏联 D.中国、美国

【答案】 A

【解析】 最早登上月球的国家是美国,最早进入太空的国家是苏联。

6.江泽民指出:“现代国际间的竞争,说到底是综合国力的竞争,关键是科学技术的竞争。”下列重大科技成就中,中国参与的是( )

A.电子计算机的问世

B.人类基因组工作草图的公布

C.世界首次克隆动物成功

D.电磁感应现象的发现

【答案】 B

【解析】 1999年,中国加入了人类基因组计划。

7.不同的历史时期,形成不同的历史话语。在人类科技发展的历程中,先后出现了下列科技词语,按时间顺序排列为( )

①电子计算机 ②经典物理学的危机

③人造地球卫星 ④杂交水稻

A.①②③④ B.②③④①

C.②①③④ D.④③②①

【答案】 C

【解析】 ①②③④所代表的内容分别出现于1946年、19世纪末、1957年、1973年。

8.“对于我来说,这是一小步,对于人类来说,这是一大步。”最能体现这种说法的是( )

A.莫奈创作印象派绘画

B.阿姆斯特朗登上月球

C.卓别林演绎《摩登时代》

D.杨利伟乘坐宇宙飞船进入太空

【答案】 B

【解析】 这是1969年美国第一次登上月球时,宇航员所说的话。

9.(2010·吉林模拟)上海文广新闻传播集团总裁助理陈梁认为“……文字不再依附于报纸,声音不再依附于电台,而电视对声音和画面拥有的独占权,也已经被网站、 手机和其他数字媒介打破……”这段话说明通讯手段发展的趋势是( )

A.数字化 B.多元化

C.网络化 D.日常化

【答案】 B

【解析】 结合题干所给的材料内容,即可得出“多元化”的趋势。

10.20世纪90年代,我国秦山核电站和大亚湾核电站相继投入商业运行。这表明我国核工业的发展方向是( )

A.打破超级大国核垄断

B.提高军事战斗力

C.和平利用核能

D.成为核武器强国

【答案】 C

【解析】 “投入商业运行”说明我们和平利用核能。

11.下列烟标反映的史实是( )

A.中国第一颗原子弹爆炸成功

B.中国成功发射“东方红-Ⅰ”号

C.中国成功发射“神州”5号

D.中国首枚自行研制的火箭发射成功

【答案】 B

【解析】 依据“卫星牌”这一信息可判断出。

12.他是“感动中国”的人物,是用“一粒种子改变了世界”的科学家,他是( )

A.邓稼先 B.焦裕禄

C.袁隆平 D.汪道涵

【答案】 C

【解析】 用“一粒种子改变了世界”指的是袁隆平的“杂交水稻”。

13.邓小平指出:“如果60年代以来,中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在的地位。”对邓小平这段话理解比较准确的应该是( )

①核武器成为解决国际争端的根本因素

②当代社会激烈的经济竞争和军事政治角逐,实际上是科技力量的竞争

③“两弹一星”提高了中国的国际地位,扩大了国际影响

④科学技术事业的发展促进了我国生产力的发展和综合国力的提高

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①②③④

【答案】 C

【解析】 解决国际争端的根本因素是综合国力,排除含①选项。

14.(2010·淄博)张爱玲曾说:“历史”能供给卡通数不尽的伟大美丽的故事。如果要给卡通“现代中国辉煌的科学”提供素材,可以选取的是( )

①“神舟”五号 ②“南优2号”

③月球漫步 ④“两弹一星”

A.①②③④ B.②④

C.①②④ D.①②

【答案】 C

【解析】 中国并没有实现月球漫步,排除③即可选出正确选项。

15.(2010·宣城)2009年7月12日,“欢乐中国行·魅力宣城”大型活动如期进行,看过演出后,宣城市民想表达自己的看法和感想,最便捷的方式是利用( )

A.电视 B.报纸

C.广播 D.网络

【答案】 D

【解析】 网格具有开放性的特点,人人都可以自由参与,资源共享,信息传播与交流便捷,是市民表达自己的看法和感想的最便捷的方式。

16.“他承载着中华民族飞天的梦想,他象征着中国走向太空的成功。作为中华飞天第一人,作为中国航天人的杰出代表,他的名字注定要被历史铭记。”图中的“他”是( )

A.杨利伟 B.费俊龙

C.翟志刚 D.加加林

【答案】 A

【解析】 “中华飞天第一人”是杨利伟。

17.55岁的老王经常向他的孩子谈起他的高中时代:同学们都认为“读书无用”,老师一个个被打倒,混完高中就上山下乡去“插队”,自己的学业都被耽误了。据此你可以判断出老王最有可能是哪个历史时期的高中生( )

A.新中国成立初期

B.全面建设社会主义时期

C.“文化大革命”时期

D.改革开放以后

【答案】 C

【解析】 材料体现了“文革”对教育的破坏,据“55岁”这一信息可推断出老王上高中的时间。

18.小华已年满六岁,他的父母欲把她送到当地的学校学习,可学校以种种理由拒收,于是小华父母把学校告上法庭。他们依据的是我国哪部法律的规定( )

A.《宪法》 B.《义务教育法》

C.《未成年人保护法》 D.《教师法》

【答案】 B

【解析】 保护青少年享受教育的相关法律是《义务教育法》。

19.1950年7月,毛泽东指示:文字改革应首先办“简体字”,不能脱离实际,割断历史。当时简化汉字的出发点可能是( )

A.有利于扫盲,普及文化

B.有利于对传统文化的全面清算

C.有利于科教兴国战略的实施

D.有利于双百方针的贯彻

【答案】 A

【解析】 1950年,党和政府召开全国工农教育会议,以“开展识字教育,逐步减少文盲”为宗旨,指出扫盲教育应配合国家各项生产建设的开展。B项的说法不正确,对传统文化不存在全面清算的问题,科教兴国战略提出于1995年,双百方针提出于1956年。

20.“双百”方针的一个很大特点是“自由”,下列表述不正确的是( )

A.文学艺术在形式风格上可自由发展

B.科学上的不同学派可自由争论

C.有创作和批评的自由

D.可以把学术问题当作政治问题斗争的自由

【答案】 D

【解析】 学术问题不能当作政治问题。

21.1957年2月,中央实验歌剧院在北京上演了古典歌剧《茶花女》,这是第一次将西方古典名剧全本在新中国公演。这主要是因为( )

A.中华人民共和国成立

B.人民代表大会制度确立

C.社会主义改造的进行

D.“双百”方针的提出与实施

【答案】 D

【解析】 A项是1949年,时间相差太晚,排除;1957年,社会主义改造已完成,排除C项;B、D两项,D项是与文化有关的方针,因而符合题意。

22.1978年,舞剧《丝路花雨》的出现引起极大轰动,并创造了中国民族舞剧巡演世界的纪录。这一成果的取得主要是因为( )

A.“文革”结束

B.十一届三中全会决定改革开放

C.中共中央提出“双百”方针

D.中共中央强调坚持贯彻“百花齐放”

【答案】 D

【解析】 本题考查学生理解分析问题的能力。选项A“文革”结束只是新时期文艺繁荣的重要前提,不是主要原因。十一届三中全会中的“改革”主要指改革经济体制,“开放”是指引进外资、技术,学习管理经验,而不是在文学艺术领域。中共中央提出“双百”方针是在1956年,因此答案选D项。

23.十一届三中全会以来,文学创作呈现出了欣欣向荣的局面,这归功于( )

①改革开放新局面的形成

②人民生活水平的提高

③“双百”方针的提出

④文艺工作者的创作热情

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

【答案】 B

【解析】 “双百”方针提出于1956年。

24.从1996年至今,我国开展了“三下乡”活动,“三下乡”是指( )

A.文化、艺术、科技 B.文化、科技、卫生

C.文化、文艺、卫生 D.文艺、科技、卫生

【答案】 B

【解析】 考查对“三下乡”内容的理解。

25.春秋战国时期学术思想出现了“百家争鸣”的繁荣。此后2000多年却是“万马齐喑”般的沉寂。新中国成立后学术思想又经历了1956年的昙花一现,改革开放后的欣欣向荣。下列说法错误的是( )

A.思想文化现象与国家的政治政策息息相关

B.领导者素质的高低决定文化繁荣的程度

C.社会对人才的需求也是“百争家鸣”现象出现的因素之一

D.不同时代的“百家争鸣”所争论的主要内容是不同的

【答案】 B

【解析】 个人在历史发展过程中不起决定作用。

第Ⅱ卷(非选择题 50分)

二、非选择题(本题共4小题,第26题12分,第27题13分,第28题13分,第29题12分,共50分。)

26.(12分)科学是反映现实世界各种现象的本质和规律的知识体系,它既能改造人的主观世界,也能改造人的客观世界,科学的发展对人类社会产生了广泛而深远的影响。根据相关知识回答:

(1)世界近代自然科学是从中世纪的神学束缚中解放出来而发展的,并对教会和宗教神学产生了极大冲击。试举例说明近代自然科学是怎样冲击教会神学的?(4分)

(2)自然科学的发展推动了技术的革新,对人类生产、生活产生了重大影响。观察下图,根据所学知识回答有关问题:

图一的应用对生产产生了哪些影响?图二的应用如何丰富了人们日常生活?图三的出现有何负面影响?(6分)

(3)新中国成立后,党和政府始终重视科技的发展。请举例说明,新中国的科技发明对人类社会产生的重大影响。(2分)

【答案】 (1)哥白尼“日心说”打破了教会的“地心说”;达尔文进化论冲击了封建神学创世说。(4分)

(2)蒸汽机:积极:解决了棉纺织业发展的动力问题,加速了工业革命的进程,使人类进入“蒸汽时代”。消极:资源的大量消耗,自然环境的日益恶化等。

发电机:电灯的发明使人类告别了油灯照明的时代;电话、电车等的发明使信息交流和交通更便捷;各种家用电器既减轻了家务劳动,又丰富了人们的业余生活。

互联网:出现了信息泛滥、网络犯罪等许多新问题;部分人沉迷网络,影响身心健康及正常的工作和学习。(6分)

(3)袁隆平培植出杂交水稻,不仅解决了中国人的吃饭问题,而且还被认为有助于解决未来世界性饥饿问题。(2分)

27.(13分)阅读下列材料:

材料一 由于牛顿证明了地上的力学也能应用于天上的星球,从而昭示了一种简单而统一的自然规律的存在,整个思想界不禁为之亢奋。人们因此发现,原来整个错综复杂、扑朔迷离的自然界,不过是按某种法则运转的巨大的机械装置,而其中并没有上帝的地盘。于是传统的宗教信仰被动摇了,唯物主义思潮开始盛行。到18世纪后半期,欧洲的知识精英大多已对基督教持怀疑态度,此情况在法国尤其突出。极富幻想天分的法国人还自然地由自然界联想到人类社会。既然自然界有一个统一的规律,那么人类社会也决不会例外。

——马克垚主编《世界文明史》

材料二 科学对工业的影响的最惊人的例子之一可见于煤衍生物方面。煤除了提供焦炭和供照明用的宝贵的煤气外,还给予一种液体即煤焦油。化学家在这种物质中发现了真正的宝物——种种衍生物,其中包括数百种染料和大量的其他副产品如阿司匹林、冬青油、糖精、消毒剂、轻泻剂、香水、摄影用的化学制品、烈性炸药及香橙花精等。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 观察下列图片

请回答:

(1)据材料一、二,概括近代自然科学的发展所产生的社会影响。(3分)

(2)据材料三,20世纪60年代以来,科学技术的发展又呈现出什么新的特点?(4分)

(3)2007年,中国成功启动探月工程,中国几千年登月的梦想变成了美丽的现实。分析中国从事这项战略活动的历史条件及其重大意义。(6分)

【答案】 (1)促进了思想解放,为冲破封建神学的束缚提供了有力武器;促进了工业生产的发展;改变了人类的社会生活。(3分)

(2)航天技术突飞猛进,人类科研和探索的领域扩展到太空。(4分)

(3)条件:改革开放以来,中国的综合国力不断增强;在“科教兴国”战略的推动下,科技不断进步;教育的发展,提供了强大的科研队伍。

意义:推动中国科技向新的层次和高度发展;是中国国际地位提高、综合国力增强的重要标志;增强了中华民族的民族自尊心和自豪感。(6分)

28.(13分)阅读下列材料:

材料一 从1950年到1952年,中国先后与苏联和东欧各国达成了交换留学生协议并陆续开始执行。据教育部统计,1950~1963年间总共派出留学生9594人。分布于苏联(8357人)、东欧(共925人:东德273,捷克238,波兰160,匈牙利88,罗马尼亚75,保加利亚68,阿尔巴尼亚23、西欧和亚洲各国17人)。

材料二 从1979年到2000年,仅由中国教育部门派出的留学生就达45.77万人,分布在100多个国家和地区。其中美国20万、日本5.5万、加拿大3.8万、英国3.65万、德国2.6万、澳大利亚1.78万、法国1.63万、俄罗斯1.18万。此外,还有大批青年通过亲友和其他渠道出国留学,未包括在教育部门的统计数据之内。

材料三 据统计:中国工程院与1994年成立,首批院士96人,留学专家46名,占48%。1999年8月中共中央、国务院、中央军委表彰为研制“两弹一星”做出突出贡献的科技专家并授予“两弹一星功勋奖章”,23名受奖者中21名是归国学者。

——均摘自《百年接力留学潮》

请回答:

(1)20世纪50年代和70年代末以来,我国先后两次大规模组织留学教育,形成了中国近代以来第9代和第10代留学教育的高潮。阅读材料一和材料二,结合不同时期的社会状况,扼要分析出现以上留学高潮的原因。(4分)

(2)比较材料一和材料二,说明上述两个时期留学主要目的地不同的原因。(6分)

(3)结合材料三和有关史实,分析留学教育对我国现代化建设产生的影响。(3分)

【答案】 (1)新中国成立后,我国经济科技落后,恢复经济和进行工业化建设急需大量人才。

十一届三中全会后,我国坚持以经济建设为中心,实行改革开放;教育被摆到了优先发展的战略地位。(4分)

(2)建国之初,主要以苏联、东欧国家为主。原因:西方国家对中国实行敌视政策;中国和苏联东欧国家同属社会主义阵营;我国实行一边倒的外交政策。

70年代末以来,主要以西方国家为主。原因:西方国家在经济科技方面居世界领先地位;中国与西方国家的关系显著改善;中国实行全方位对外开放的政策。(6分)

(3)留学教育为现代化建设培养了大量人才,促进了中外交流,推动了各项事业的发展。(3分)

29.(12分)阅读下列材料:

现在春天来了嘛,一百种花都让它开放,不要让几种花开放,还有几种花不让它开放,这就叫百花齐放。又说:百家争鸣是诸子百家,春秋战国时代,二千年前那个时候,有许多学说,大家自由争论,现在我们也需要这个。

——1956年毛泽东在最高国务会议

第七次会议上的讲话

春秋战国时期出现的“百家争鸣”局面在秦、汉时期走向终结,新中国的“百花齐放”局面也曾遭遇过寒流。

请回答:

(1)结合所学知识概括两个时期“百家争鸣”局面出现的根本原因。(4分)

(2)秦汉时期,“百家争鸣”局面结束过程中的两个重大事件是什么?新中国“百花齐放”局面遭遇寒流主要是在什么时期?(4分)

(3)由此你能得出什么认识?(4分)

【答案】 (1)奴隶制瓦解封建制形成的社会大变革;新中国建立,社会主义制度的确立。(4分)

(2)焚书坑儒,罢黜百家、独尊儒术;“文革”时期。(4分)

(3)社会存在决定社会意识,要处理好文学艺术和政治的关系。(4分)

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间90分钟。

第Ⅰ卷(选择题 50分)

一、选择题:(本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题意。)

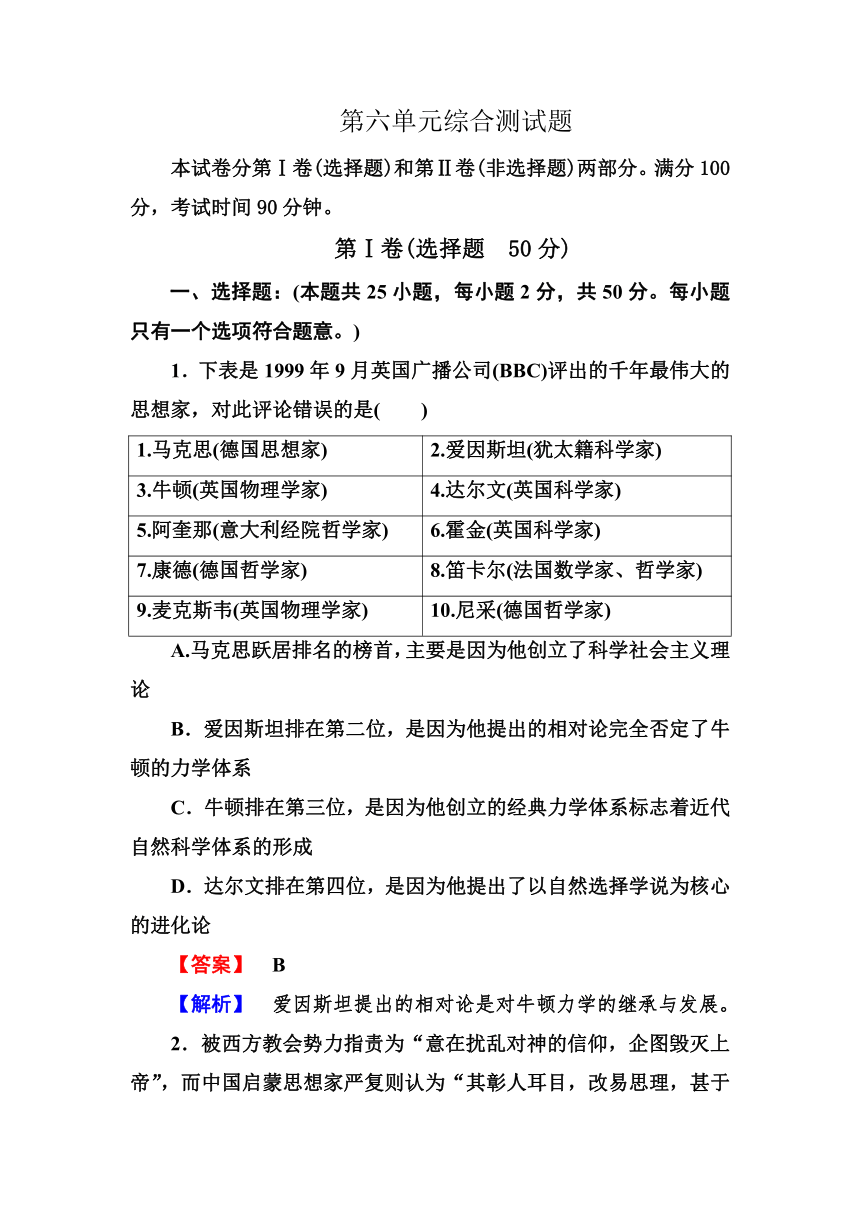

1.下表是1999年9月英国广播公司(BBC)评出的千年最伟大的思想家,对此评论错误的是( )

1.马克思(德国思想家)

2.爱因斯坦(犹太籍科学家)

3.牛顿(英国物理学家)

4.达尔文(英国科学家)

5.阿奎那(意大利经院哲学家)

6.霍金(英国科学家)

7.康德(德国哲学家)

8.笛卡尔(法国数学家、哲学家)

9.麦克斯韦(英国物理学家)

10.尼采(德国哲学家)

A.马克思跃居排名的榜首,主要是因为他创立了科学社会主义理论

B.爱因斯坦排在第二位,是因为他提出的相对论完全否定了牛顿的力学体系

C.牛顿排在第三位,是因为他创立的经典力学体系标志着近代自然科学体系的形成

D.达尔文排在第四位,是因为他提出了以自然选择学说为核心的进化论

【答案】 B

【解析】 爱因斯坦提出的相对论是对牛顿力学的继承与发展。

2.被西方教会势力指责为“意在扰乱对神的信仰,企图毁灭上帝”,而中国启蒙思想家严复则认为“其彰人耳目,改易思理,甚于奈端(牛顿)氏之天算格致”的学说是( )

A.日心说 B.进化论

C.量子论 D.相对论

【答案】 B

【解析】 本题主要考查学生获取和解读有效信息的能力,并在此基础上调动、运用所学知识的能力。这道试题较易,只要从材料中获取有效信息即可作出正确解答。首先这个学说“企图毁灭上帝”,然后是这个学说被严复推崇,联系教材可知,进化论否认上帝造物说,严复翻译《天演论》在中国宣传此学说,故B项正确。

3.(2011·临沂)德意志诗人诺瓦利斯(1772~1801)认为,哲学是全部科学之母,科学的发展又会推动哲学的进步。他能够举出的最佳论据是( )

A.牛顿及其《自然哲学的数学原理》

B.达尔文及其《物种起源》

C.爱因斯坦及其“相对论”

D.康德及其《纯粹理性批判》

【答案】 A

【解析】 《物种起源》发表于1859年,相对论提出于20世纪,均在诺瓦利斯之后,故首先排除B、C两项;A、D两项相比,显然A项更符合题意。

4.现代信息技术革命推动人类进入知识经济时代,使人类的生产、生活发生着深刻的变化。下列能体现这一变化的是( )

A.乘火车旅行 B.打越洋电话

C.用电灯照明 D.网上购物

【答案】 D

【解析】 乘火车旅行始于工业革命,打越洋电话、用电灯照明始于第二次工业革命。

5.最早把“嫦娥奔月”神话和“腾云驾雾”遨游太空的神话变为现实的国家分别是( )

A.美国、苏联 B.苏联、中国

C.法国、苏联 D.中国、美国

【答案】 A

【解析】 最早登上月球的国家是美国,最早进入太空的国家是苏联。

6.江泽民指出:“现代国际间的竞争,说到底是综合国力的竞争,关键是科学技术的竞争。”下列重大科技成就中,中国参与的是( )

A.电子计算机的问世

B.人类基因组工作草图的公布

C.世界首次克隆动物成功

D.电磁感应现象的发现

【答案】 B

【解析】 1999年,中国加入了人类基因组计划。

7.不同的历史时期,形成不同的历史话语。在人类科技发展的历程中,先后出现了下列科技词语,按时间顺序排列为( )

①电子计算机 ②经典物理学的危机

③人造地球卫星 ④杂交水稻

A.①②③④ B.②③④①

C.②①③④ D.④③②①

【答案】 C

【解析】 ①②③④所代表的内容分别出现于1946年、19世纪末、1957年、1973年。

8.“对于我来说,这是一小步,对于人类来说,这是一大步。”最能体现这种说法的是( )

A.莫奈创作印象派绘画

B.阿姆斯特朗登上月球

C.卓别林演绎《摩登时代》

D.杨利伟乘坐宇宙飞船进入太空

【答案】 B

【解析】 这是1969年美国第一次登上月球时,宇航员所说的话。

9.(2010·吉林模拟)上海文广新闻传播集团总裁助理陈梁认为“……文字不再依附于报纸,声音不再依附于电台,而电视对声音和画面拥有的独占权,也已经被网站、 手机和其他数字媒介打破……”这段话说明通讯手段发展的趋势是( )

A.数字化 B.多元化

C.网络化 D.日常化

【答案】 B

【解析】 结合题干所给的材料内容,即可得出“多元化”的趋势。

10.20世纪90年代,我国秦山核电站和大亚湾核电站相继投入商业运行。这表明我国核工业的发展方向是( )

A.打破超级大国核垄断

B.提高军事战斗力

C.和平利用核能

D.成为核武器强国

【答案】 C

【解析】 “投入商业运行”说明我们和平利用核能。

11.下列烟标反映的史实是( )

A.中国第一颗原子弹爆炸成功

B.中国成功发射“东方红-Ⅰ”号

C.中国成功发射“神州”5号

D.中国首枚自行研制的火箭发射成功

【答案】 B

【解析】 依据“卫星牌”这一信息可判断出。

12.他是“感动中国”的人物,是用“一粒种子改变了世界”的科学家,他是( )

A.邓稼先 B.焦裕禄

C.袁隆平 D.汪道涵

【答案】 C

【解析】 用“一粒种子改变了世界”指的是袁隆平的“杂交水稻”。

13.邓小平指出:“如果60年代以来,中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在的地位。”对邓小平这段话理解比较准确的应该是( )

①核武器成为解决国际争端的根本因素

②当代社会激烈的经济竞争和军事政治角逐,实际上是科技力量的竞争

③“两弹一星”提高了中国的国际地位,扩大了国际影响

④科学技术事业的发展促进了我国生产力的发展和综合国力的提高

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①②③④

【答案】 C

【解析】 解决国际争端的根本因素是综合国力,排除含①选项。

14.(2010·淄博)张爱玲曾说:“历史”能供给卡通数不尽的伟大美丽的故事。如果要给卡通“现代中国辉煌的科学”提供素材,可以选取的是( )

①“神舟”五号 ②“南优2号”

③月球漫步 ④“两弹一星”

A.①②③④ B.②④

C.①②④ D.①②

【答案】 C

【解析】 中国并没有实现月球漫步,排除③即可选出正确选项。

15.(2010·宣城)2009年7月12日,“欢乐中国行·魅力宣城”大型活动如期进行,看过演出后,宣城市民想表达自己的看法和感想,最便捷的方式是利用( )

A.电视 B.报纸

C.广播 D.网络

【答案】 D

【解析】 网格具有开放性的特点,人人都可以自由参与,资源共享,信息传播与交流便捷,是市民表达自己的看法和感想的最便捷的方式。

16.“他承载着中华民族飞天的梦想,他象征着中国走向太空的成功。作为中华飞天第一人,作为中国航天人的杰出代表,他的名字注定要被历史铭记。”图中的“他”是( )

A.杨利伟 B.费俊龙

C.翟志刚 D.加加林

【答案】 A

【解析】 “中华飞天第一人”是杨利伟。

17.55岁的老王经常向他的孩子谈起他的高中时代:同学们都认为“读书无用”,老师一个个被打倒,混完高中就上山下乡去“插队”,自己的学业都被耽误了。据此你可以判断出老王最有可能是哪个历史时期的高中生( )

A.新中国成立初期

B.全面建设社会主义时期

C.“文化大革命”时期

D.改革开放以后

【答案】 C

【解析】 材料体现了“文革”对教育的破坏,据“55岁”这一信息可推断出老王上高中的时间。

18.小华已年满六岁,他的父母欲把她送到当地的学校学习,可学校以种种理由拒收,于是小华父母把学校告上法庭。他们依据的是我国哪部法律的规定( )

A.《宪法》 B.《义务教育法》

C.《未成年人保护法》 D.《教师法》

【答案】 B

【解析】 保护青少年享受教育的相关法律是《义务教育法》。

19.1950年7月,毛泽东指示:文字改革应首先办“简体字”,不能脱离实际,割断历史。当时简化汉字的出发点可能是( )

A.有利于扫盲,普及文化

B.有利于对传统文化的全面清算

C.有利于科教兴国战略的实施

D.有利于双百方针的贯彻

【答案】 A

【解析】 1950年,党和政府召开全国工农教育会议,以“开展识字教育,逐步减少文盲”为宗旨,指出扫盲教育应配合国家各项生产建设的开展。B项的说法不正确,对传统文化不存在全面清算的问题,科教兴国战略提出于1995年,双百方针提出于1956年。

20.“双百”方针的一个很大特点是“自由”,下列表述不正确的是( )

A.文学艺术在形式风格上可自由发展

B.科学上的不同学派可自由争论

C.有创作和批评的自由

D.可以把学术问题当作政治问题斗争的自由

【答案】 D

【解析】 学术问题不能当作政治问题。

21.1957年2月,中央实验歌剧院在北京上演了古典歌剧《茶花女》,这是第一次将西方古典名剧全本在新中国公演。这主要是因为( )

A.中华人民共和国成立

B.人民代表大会制度确立

C.社会主义改造的进行

D.“双百”方针的提出与实施

【答案】 D

【解析】 A项是1949年,时间相差太晚,排除;1957年,社会主义改造已完成,排除C项;B、D两项,D项是与文化有关的方针,因而符合题意。

22.1978年,舞剧《丝路花雨》的出现引起极大轰动,并创造了中国民族舞剧巡演世界的纪录。这一成果的取得主要是因为( )

A.“文革”结束

B.十一届三中全会决定改革开放

C.中共中央提出“双百”方针

D.中共中央强调坚持贯彻“百花齐放”

【答案】 D

【解析】 本题考查学生理解分析问题的能力。选项A“文革”结束只是新时期文艺繁荣的重要前提,不是主要原因。十一届三中全会中的“改革”主要指改革经济体制,“开放”是指引进外资、技术,学习管理经验,而不是在文学艺术领域。中共中央提出“双百”方针是在1956年,因此答案选D项。

23.十一届三中全会以来,文学创作呈现出了欣欣向荣的局面,这归功于( )

①改革开放新局面的形成

②人民生活水平的提高

③“双百”方针的提出

④文艺工作者的创作热情

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

【答案】 B

【解析】 “双百”方针提出于1956年。

24.从1996年至今,我国开展了“三下乡”活动,“三下乡”是指( )

A.文化、艺术、科技 B.文化、科技、卫生

C.文化、文艺、卫生 D.文艺、科技、卫生

【答案】 B

【解析】 考查对“三下乡”内容的理解。

25.春秋战国时期学术思想出现了“百家争鸣”的繁荣。此后2000多年却是“万马齐喑”般的沉寂。新中国成立后学术思想又经历了1956年的昙花一现,改革开放后的欣欣向荣。下列说法错误的是( )

A.思想文化现象与国家的政治政策息息相关

B.领导者素质的高低决定文化繁荣的程度

C.社会对人才的需求也是“百争家鸣”现象出现的因素之一

D.不同时代的“百家争鸣”所争论的主要内容是不同的

【答案】 B

【解析】 个人在历史发展过程中不起决定作用。

第Ⅱ卷(非选择题 50分)

二、非选择题(本题共4小题,第26题12分,第27题13分,第28题13分,第29题12分,共50分。)

26.(12分)科学是反映现实世界各种现象的本质和规律的知识体系,它既能改造人的主观世界,也能改造人的客观世界,科学的发展对人类社会产生了广泛而深远的影响。根据相关知识回答:

(1)世界近代自然科学是从中世纪的神学束缚中解放出来而发展的,并对教会和宗教神学产生了极大冲击。试举例说明近代自然科学是怎样冲击教会神学的?(4分)

(2)自然科学的发展推动了技术的革新,对人类生产、生活产生了重大影响。观察下图,根据所学知识回答有关问题:

图一的应用对生产产生了哪些影响?图二的应用如何丰富了人们日常生活?图三的出现有何负面影响?(6分)

(3)新中国成立后,党和政府始终重视科技的发展。请举例说明,新中国的科技发明对人类社会产生的重大影响。(2分)

【答案】 (1)哥白尼“日心说”打破了教会的“地心说”;达尔文进化论冲击了封建神学创世说。(4分)

(2)蒸汽机:积极:解决了棉纺织业发展的动力问题,加速了工业革命的进程,使人类进入“蒸汽时代”。消极:资源的大量消耗,自然环境的日益恶化等。

发电机:电灯的发明使人类告别了油灯照明的时代;电话、电车等的发明使信息交流和交通更便捷;各种家用电器既减轻了家务劳动,又丰富了人们的业余生活。

互联网:出现了信息泛滥、网络犯罪等许多新问题;部分人沉迷网络,影响身心健康及正常的工作和学习。(6分)

(3)袁隆平培植出杂交水稻,不仅解决了中国人的吃饭问题,而且还被认为有助于解决未来世界性饥饿问题。(2分)

27.(13分)阅读下列材料:

材料一 由于牛顿证明了地上的力学也能应用于天上的星球,从而昭示了一种简单而统一的自然规律的存在,整个思想界不禁为之亢奋。人们因此发现,原来整个错综复杂、扑朔迷离的自然界,不过是按某种法则运转的巨大的机械装置,而其中并没有上帝的地盘。于是传统的宗教信仰被动摇了,唯物主义思潮开始盛行。到18世纪后半期,欧洲的知识精英大多已对基督教持怀疑态度,此情况在法国尤其突出。极富幻想天分的法国人还自然地由自然界联想到人类社会。既然自然界有一个统一的规律,那么人类社会也决不会例外。

——马克垚主编《世界文明史》

材料二 科学对工业的影响的最惊人的例子之一可见于煤衍生物方面。煤除了提供焦炭和供照明用的宝贵的煤气外,还给予一种液体即煤焦油。化学家在这种物质中发现了真正的宝物——种种衍生物,其中包括数百种染料和大量的其他副产品如阿司匹林、冬青油、糖精、消毒剂、轻泻剂、香水、摄影用的化学制品、烈性炸药及香橙花精等。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 观察下列图片

请回答:

(1)据材料一、二,概括近代自然科学的发展所产生的社会影响。(3分)

(2)据材料三,20世纪60年代以来,科学技术的发展又呈现出什么新的特点?(4分)

(3)2007年,中国成功启动探月工程,中国几千年登月的梦想变成了美丽的现实。分析中国从事这项战略活动的历史条件及其重大意义。(6分)

【答案】 (1)促进了思想解放,为冲破封建神学的束缚提供了有力武器;促进了工业生产的发展;改变了人类的社会生活。(3分)

(2)航天技术突飞猛进,人类科研和探索的领域扩展到太空。(4分)

(3)条件:改革开放以来,中国的综合国力不断增强;在“科教兴国”战略的推动下,科技不断进步;教育的发展,提供了强大的科研队伍。

意义:推动中国科技向新的层次和高度发展;是中国国际地位提高、综合国力增强的重要标志;增强了中华民族的民族自尊心和自豪感。(6分)

28.(13分)阅读下列材料:

材料一 从1950年到1952年,中国先后与苏联和东欧各国达成了交换留学生协议并陆续开始执行。据教育部统计,1950~1963年间总共派出留学生9594人。分布于苏联(8357人)、东欧(共925人:东德273,捷克238,波兰160,匈牙利88,罗马尼亚75,保加利亚68,阿尔巴尼亚23、西欧和亚洲各国17人)。

材料二 从1979年到2000年,仅由中国教育部门派出的留学生就达45.77万人,分布在100多个国家和地区。其中美国20万、日本5.5万、加拿大3.8万、英国3.65万、德国2.6万、澳大利亚1.78万、法国1.63万、俄罗斯1.18万。此外,还有大批青年通过亲友和其他渠道出国留学,未包括在教育部门的统计数据之内。

材料三 据统计:中国工程院与1994年成立,首批院士96人,留学专家46名,占48%。1999年8月中共中央、国务院、中央军委表彰为研制“两弹一星”做出突出贡献的科技专家并授予“两弹一星功勋奖章”,23名受奖者中21名是归国学者。

——均摘自《百年接力留学潮》

请回答:

(1)20世纪50年代和70年代末以来,我国先后两次大规模组织留学教育,形成了中国近代以来第9代和第10代留学教育的高潮。阅读材料一和材料二,结合不同时期的社会状况,扼要分析出现以上留学高潮的原因。(4分)

(2)比较材料一和材料二,说明上述两个时期留学主要目的地不同的原因。(6分)

(3)结合材料三和有关史实,分析留学教育对我国现代化建设产生的影响。(3分)

【答案】 (1)新中国成立后,我国经济科技落后,恢复经济和进行工业化建设急需大量人才。

十一届三中全会后,我国坚持以经济建设为中心,实行改革开放;教育被摆到了优先发展的战略地位。(4分)

(2)建国之初,主要以苏联、东欧国家为主。原因:西方国家对中国实行敌视政策;中国和苏联东欧国家同属社会主义阵营;我国实行一边倒的外交政策。

70年代末以来,主要以西方国家为主。原因:西方国家在经济科技方面居世界领先地位;中国与西方国家的关系显著改善;中国实行全方位对外开放的政策。(6分)

(3)留学教育为现代化建设培养了大量人才,促进了中外交流,推动了各项事业的发展。(3分)

29.(12分)阅读下列材料:

现在春天来了嘛,一百种花都让它开放,不要让几种花开放,还有几种花不让它开放,这就叫百花齐放。又说:百家争鸣是诸子百家,春秋战国时代,二千年前那个时候,有许多学说,大家自由争论,现在我们也需要这个。

——1956年毛泽东在最高国务会议

第七次会议上的讲话

春秋战国时期出现的“百家争鸣”局面在秦、汉时期走向终结,新中国的“百花齐放”局面也曾遭遇过寒流。

请回答:

(1)结合所学知识概括两个时期“百家争鸣”局面出现的根本原因。(4分)

(2)秦汉时期,“百家争鸣”局面结束过程中的两个重大事件是什么?新中国“百花齐放”局面遭遇寒流主要是在什么时期?(4分)

(3)由此你能得出什么认识?(4分)

【答案】 (1)奴隶制瓦解封建制形成的社会大变革;新中国建立,社会主义制度的确立。(4分)

(2)焚书坑儒,罢黜百家、独尊儒术;“文革”时期。(4分)

(3)社会存在决定社会意识,要处理好文学艺术和政治的关系。(4分)

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣