高二岳麓版历史必修3第2单元综合测试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 高二岳麓版历史必修3第2单元综合测试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-10-21 11:11:50 | ||

图片预览

文档简介

第二单元综合测试题

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间90分钟。

第Ⅰ卷(选择题 50分)

一、选择题(本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.1975年12月,考古工作者在湖北省云梦县发掘了12座战国至秦汉的古墓。在第11号墓中出土了大量秦代竹简,其中一些竹简上刻着内容具体的《田律》。秦代竹简上的文字,应该是( )

A.小篆 B.草书

C.楷书 D.行书

【答案】 A

【解析】 小篆是秦朝官方统用字体。

2.汉字在魏晋南北朝时期发展成为自觉的书法艺术的原因有( )

①汉末社会危机激发社会进行深刻反思

②一个特立独行的士人群体逐渐形成

③书法成为士人表达自我对意境、神韵、风骨追求的理想形式

④笔墨纸张等文具的改进,也为这一时期书法技巧创新提供了条件

A.①③④ B.②③④

C.①② D.①②③④

【答案】 D

【解析】 汉字成为自觉的书法艺术是多种因素共同促成的。

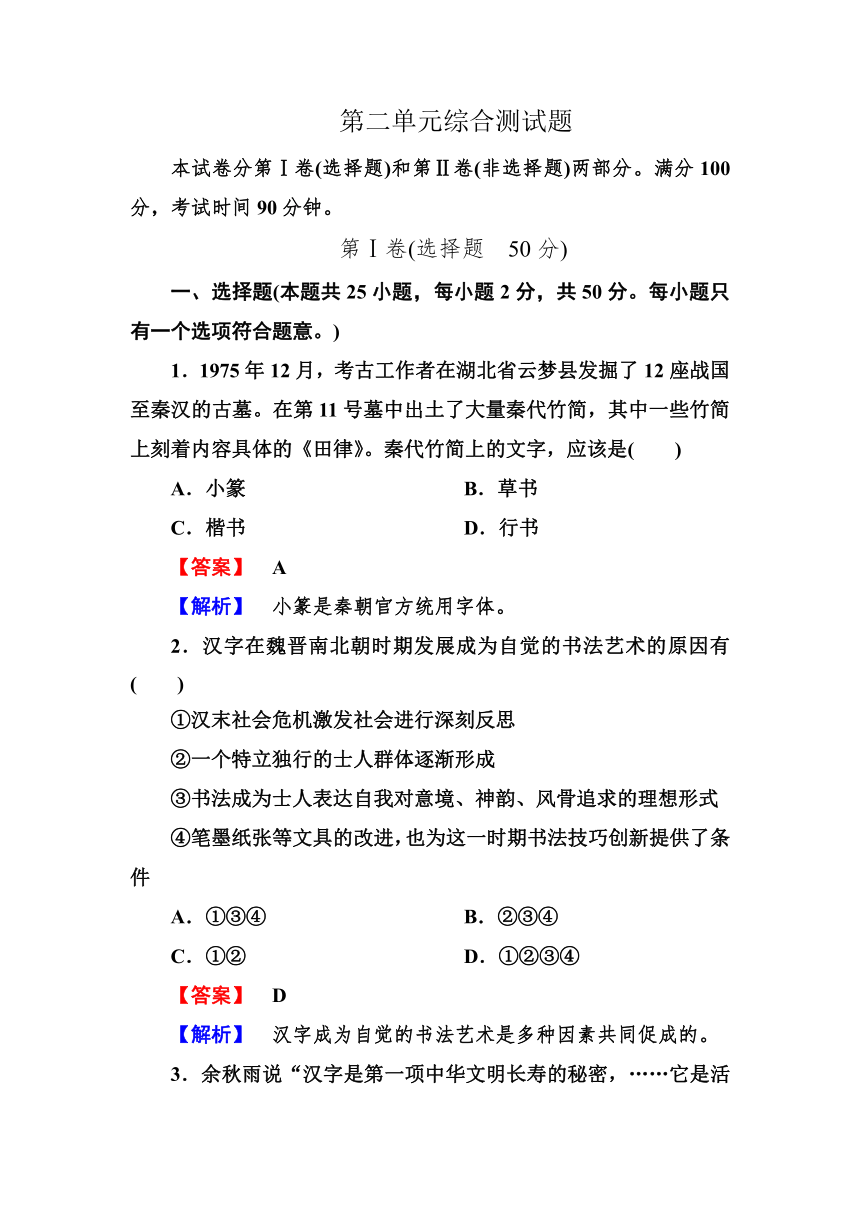

3.余秋雨说“汉字是第一项中华文明长寿的秘密,……它是活着的图腾,永恒的星辰。”下列书法作品中,笔画简约、勾连不断、线条流畅、任情纵性,具有极高审美价值的字体是( )

【答案】 A

【解析】 符合题干中所述的字体是草书,四项中,A项是草书。

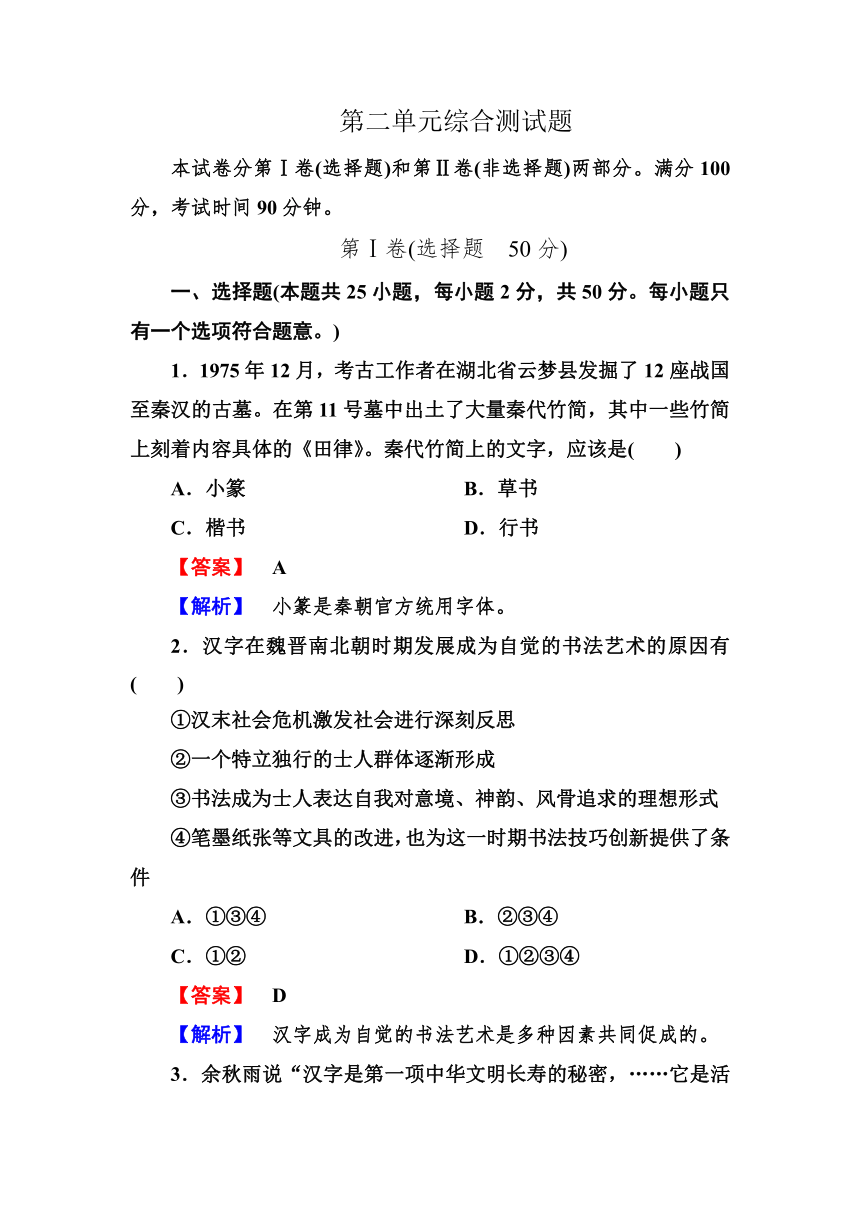

4.书法是体现中华民族文化特色的一种艺术形式。下列各项中,既有审美价值又有实用价值,并且是雅俗共赏的字体是( )

【答案】 D

【解析】 符合题干条件的字体是行书,A、B、C、D四项分别是草书、楷书、隶书、行书。

5.2010年春晚歌曲《龙文》描绘了一种传统艺术:“一弹戏牡丹,一挥万重山;一横长城长,一竖字铿锵;一画蝶成双,一撇鹊桥上;一勾游江南,一点茉莉香。”这种艺术形式是( )

A.绘画艺术 B.书法艺术

C.篆刻艺术 D.戏剧表演

【答案】 B

【解析】 本题考查学生的理解分析能力。中国书法的特点:书、画、粗细、浓淡之间均有艺术韵味,由题干中的横、竖、画、撇、勾、点等信息可知选B项。

6.1975年,在湖北江陵凤凰山一座墓葬中,出土了两枚墓主人冷贤的私印。印上的“冷贤”二字分别用小篆和隶书两种字体刻写,墓葬的主人不可能生活在( )

A.春秋战国时期 B.秦朝

C.魏晋南北朝 D.隋唐时期

【答案】 A

【解析】 隶书最早出现于秦朝,故墓葬主人不可能生活在在此之前的春秋战国时期。

7.浙江绍兴每年都举办“中国兰亭书法节”,以纪念东晋时期的一位著名书法家。这位书法家是( )

A.王羲之 B.颜真卿

C.柳公权 D.怀素

【答案】 A

【解析】 依据材料中的“兰亭(指《兰亭序》)”“东晋”可作出判断。

8.(2011·徐州模拟)某学者就楷书在唐代的流行说道:“凡高文大册、殿宇庙堂之中记铭,纪功颂德之碑文,必都以楷书为主。”唐人崇尚楷书主要是因为其( )

A.笔划平正,便于装饰 B.变化丰富,奔放跃动

C.线条流畅,任情纵性 D.通俗易识,端重庄严

【答案】 D

【解析】 本题考查学生对中国书法艺术的鉴赏能力。A、B、C、D四个选项分别表述了不同字体的艺术特征,具体分析如下:隶书:笔划平正、便于装饰;草书:变化丰富、奔放跃动、线条流畅、任情纵性;楷书:通俗易识、端重庄严。

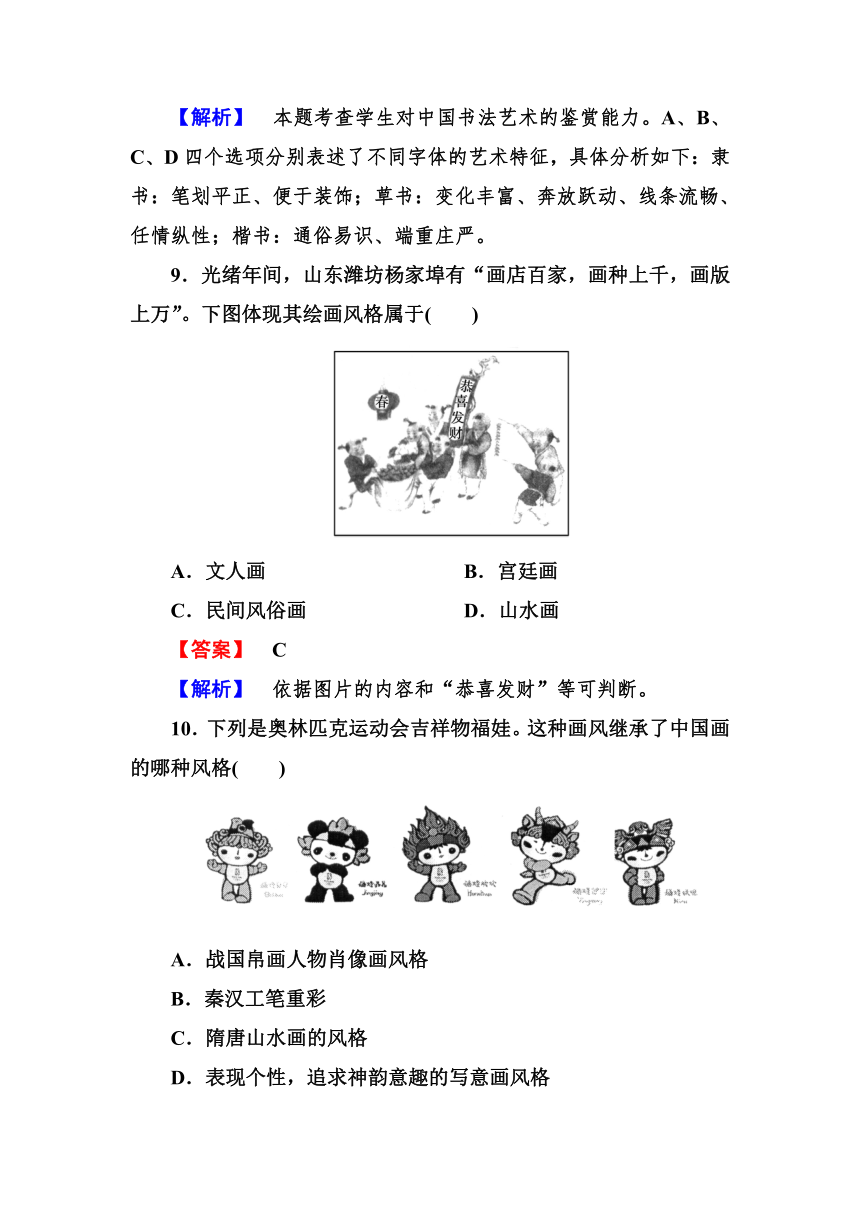

9.光绪年间,山东潍坊杨家埠有“画店百家,画种上千,画版上万”。下图体现其绘画风格属于( )

A.文人画 B.宫廷画

C.民间风俗画 D.山水画

【答案】 C

【解析】 依据图片的内容和“恭喜发财”等可判断。

10.下列是奥林匹克运动会吉祥物福娃。这种画风继承了中国画的哪种风格( )

A.战国帛画人物肖像画风格

B.秦汉工笔重彩

C.隋唐山水画的风格

D.表现个性,追求神韵意趣的写意画风格

【答案】 D

【解析】 考查对中国绘画风格的掌握。

11.北宋画家张择端的《清明上河图》这一美术史上的不朽作品出现的前提条件是( )

A.绘画题材广泛

B.商品经济繁荣

C.结束割据状态

D.人民生活需要

【答案】 B

【解析】 《清明上河图》是宋代以后,商业兴盛、城市发展和市民阶层扩大在艺术上的反映。

12.《湖北日报》2007年10月7日报道:国庆节前夕,“八艺节”湖北省筹委会收到一份特殊的展品,该展品是一幅剪纸作品,名为《回娘家》,作者是中共中央总书记、国家主席胡锦涛。该作品的艺术风格属于( )

A.宗教画 B.山水画

C.风俗画 D.文人画

【答案】 C

【解析】 剪纸画属于风俗画。

13.元明清时期,士大夫的文人画成就较为突出。从徐渭的绘画和诗句中,我们发现文人画的特点是( )

A.线条挺拔流畅,色彩绚丽典雅

B.吸取印度、波斯风格,色彩瑰丽

C.表现个性,借物抒情,追求神韵

D.宫廷画派,富有生活气息

【答案】 C

【解析】 中国古代的文人画注重写意。

14.(2011·苏杭联考)台北故宫博物院收藏有一幅堪称绝世珍品的古画,专家对它的评价是:“以形写神,注重抓住描绘对象的精神气质。”这幅画应是( )

A.顾恺之的《女史箴图》

B.吴道子的《送子天王图》

C.马远的《山径春行图》

D.张择端的《清明上河图》

【答案】 A

【解析】 本题考查学生对中国古代画家绘画风格的理解。“以形写神,注重抓住描绘对象的精神气质”是顾恺之绘画的特点。

15.对联是中华民族的艺术瑰宝,山河古迹无联则不能言胜,千古人物有联方彰显功过。有联曰:“何处招魂,香草还生三户地;当年呵壁,湘流应识九歌心。”这幅对联评价的是( )

A.屈原 B.李白

C.杜甫 D.蒲松龄

【答案】 A

【解析】 依据材料中的信息“湘(指湖南)”“九歌”等可判断对联评价的是屈原。

16.“地也,你不分好歹何为地!天也,你错堪贤愚枉做天!”、“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣,良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院,朝飞暮卷、云霞翠轩。”从上文的格式看,它们属于( )

A.汉赋 B.唐诗

C.宋词 D.元曲

【答案】 D

【解析】 考查元曲的特点,元曲虽然也有格律曲牌限制,但大量使用白话、方言、衬字,与音乐、戏曲结合比较紧密。

17.(2011·沈阳联考)有人认为:明清文学观念的演进,使世俗现实生活日渐成为小说关注的焦点。通过家庭、爱情、婚姻的纠葛变化、盛衰兴亡,反映社会人际关系,展现时代风尚面貌,提供生动完整细腻的社会生活画卷。明清小说呈现这一特点的根本原因是( )

A.专制主义强化 B.商品经济发展

C.拜金主义盛行 D.轻商思想淡化

【答案】 B

【解析】 此题考查的是学生对明清小说产生的根本原因的理解。根据题干提供的信息和所学史实,明清时期商品经济的发展,使市民阶层迅速崛起,小说这种文学形式正是适应了市民文化的需求。所以此题正确选项是B项。

18.(2011·黑龙江五校)《大众日报》在2008年1月8日刊登了一篇《关公何以战秦琼》文章,说的是中央电视台“中国京剧研究生班十年汇报演出”的节目《蔺相如》中的布景道具问题,请你判断符合史实的是( )

A.蔺相如府中厅堂上悬挂着一幅山水画

B.厅堂楹联上有草书写的古诗

C.渑池会上桌上放着一些竹简

D.书写的古诗是杜牧的《泊秦淮》

【答案】 C

【解析】 蔺相如是战国时代的人,故只有C项中的竹简符合题意。

19.(2011·江西联考)中国古代文学主流表达形式经历了赋—诗—词—曲—小说的变化趋势。这种变化反映了( )

①专制皇权的不断加强 ②科举考试内容的变化

③城市经济的繁荣 ④通俗文学的蓬勃发展

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

【答案】 D

【解析】 此题考查的是学生对中国古代文学流派发展原因的理解。根据题干提供的信息和所学史实,元曲及小说并不是科举考试的内容,是市民文学的主流,专制皇权的加强是八股取士制度。所以此题正确选项是D项。

20.说到人生追求,我们也许会吟诵,“独上高楼,望尽天涯路”、“蜀道之难,难于上青天”、“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,这里依次引用的文学形式分别是( )

A.楚辞、汉赋、唐诗 B.楚辞、唐诗、宋词

C.宋词、唐诗、楚辞 D.唐诗、宋词、元曲

【答案】 C

【解析】 考查对中国文学形式特色的理解。

21.“姑妄言之姑听之,豆棚瓜架雨如丝。料应厌作人间语,爱听秋坟鬼唱时”。这是清代文坛领袖王士祯读完一本短篇小说集后的感叹。这本小说集最有可能是( )

A.《水浒传》 B.《三国演义》

C.《红楼梦》 D.《聊斋志异》

【答案】 D

【解析】 这首诗的前两句强调了读这本书的心态和环境,后两句则强调了这本书的特点。从“坟”“鬼”等字眼不难推断这本书是《聊斋志异》。

22.取材于唐朝僧人取经故事,并表现出要求个性解放、冲破传统思想束缚而积极进取精神的明清神魔小说是( )

A.《西游记》 B.《封神演义》

C.《东周列国志》 D.《警世通言》

【答案】 A

【解析】 依据“唐僧”等信息可作出判断。

23.(2011·河南学业水平测试)在中国戏曲舞台上,有一副对联写道:“三五步千山万水,六七百万雄兵。”这是戏曲表演的一个重要特征。它体现了戏曲表演的( )

A.真实性 B.通俗性

C.虚拟性 D.优美性

【答案】 C

【解析】 本题考查学生知识迁移能力。材料反映的是京剧艺术中演员的虚拟化的表演,故选C项。

24.(2011·宁波)下图为一只四系瓷瓶,盛酒器,上饰“……今日少年明日老,山,依(旧)好;人,不见了。”关于其制作的可能时代说法,较为正确的是( )

A.饰有隶书作品,秦朝隶书盛行,这应当是秦朝作品

B.饰有行书作品,晋代行书盛行,这应当是晋代作品

C.所饰作品为诗歌,诗文饰于瓷器始于唐朝,这应当是唐朝作品

D.所饰作品为小令,元代开始盛行,这应当是元代作品

【答案】 D

【解析】 本题判断的重点是作品内容而不是书法,A、B两项起到了迷惑作用,A项秦代和B项晋代不可能出现这样作品内容,C项“作品为诗歌”说法也错误。酒器上所饰正确的应是元曲中的散曲(包含小令等),音节和用韵上都比较自由,句子长短更为参差,而且可以加衬字,多用方言俗语和当时的新词,增加了语言的灵活性和通俗性,对后来的诗歌与戏曲创作产生了深远的影响。

25.(2011·东营)在中国古代文学发展过程中,如果设《诗经》代表1,明清小说代表7,那么5代表的是( )

A.楚辞 B.汉赋

C.宋词 D.元曲

【答案】 C

【解析】 本题考查中国古代文学的发展历程,其基本历程是:《诗经》—楚辞—汉赋—唐诗—宋词—元曲—明清小说,故选C项。

第Ⅱ卷(非选择题 50分)

二、非选择题(26题13分,27题11分,28题14分,29题12分,共50分)

26.(13分)阅读材料回答问题:

材料一 东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之与谢安、孙绰等四十一人,在山阴(今浙江绍兴)之兰亭修“拔禊”之礼,会上各人做诗,王羲之为他们的诗写了序文手稿(下图)。后人评道“右军字体,古法一变。其雄秀之气,出于天然,故古今以为师法”。

材料二

材料三 马致远的元散曲《天净沙·秋思》写道:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。”

请回答:

(1)某旅游主管部门要在材料一的图片前挂一个导游牌,对《兰亭序》出现的时代背景、书法特点进行介绍。请你帮助其完成。(4分)

(2)透过材料二的图片,你获得了哪些有关宋代绘画特点的信息?分别体现了宋代怎样的社会风貌?(6分)

(3)材料三的元曲反映了作者怎样的情感?主要原因是什么?(3分)

【答案】 (1)魏晋时期,社会动荡引发人们对社会危机的反省,逐渐形成了一个以道德情操和理想人格为号召的士人群体,书法成为士人表达自我对意境、神韵、风骨追求的理想形式。王羲之在书法上继承汉代传统的同时,尽显虚玄灵动的时风,其行书“飘若浮云、矫若惊龙。”成为继往开来的“书圣”,所书《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。(4分)

(2)信息:文人山水画注重意境;不讲究对称,墨色恬淡;宋代描绘市井生活的风俗画出现。

特点:宋代文人阶层壮大,理学兴起,文人注重内心修养;南宋偏安江南,文人画描绘的对象变为江南风光,而且构图不求对称;商业兴盛、城市发展、文化普及,民间文化日益繁荣,不仅出现文人描绘市井风情的作品,百姓绘画也发展起来。(6分)

(3)抒发愁闷情怀。汉族文人进取无望,心情压抑。(3分)

27.(2011·咸阳)(11分)观察下列图片,结合所学知识回答问题。

请回答:

(1)图一中的书法属于什么书体?当时,我国书法发展的主流趋势是什么?(2分)

(2)图二中的绘画属于什么画种?结合所学知识,这一画种的主要特点有哪些?(3分)

(3)结合图三和所学知识,《红楼梦》属于哪一文学体裁?这一作品问世的社会背景有哪些?(4分)

(4)某一研究小组围绕上述图片和问题进行研究性学习,请你为其设计一个最为恰当的一个题目。(2分)

【答案】(1)书体:楷书。主流趋势:更加强调个性化的创造。(2分)

(2)画种:年画。特点:内容喜闻乐见;以民间风情为主;具有生活上的实用性。(3分)

(3)体裁:(长篇章回体裁)小说。主要背景:商品经济的发达;市民阶层的壮大;通俗文学蓬勃发展;君主专制空前加强;社会矛盾逐渐加深。(4分)

(4)题目:明清时期中国古代文艺长廊的发展状况及其原因;浓缩人生精华的明清文艺等等。(2分)

28.(14分)阅读下列材料:

材料一 唐朝是我国古代诗歌的鼎盛时期,涌现出了许多名垂青史的大诗人。“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”;“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”。

材料二 下图是中国古代描绘市井生活的一幅名画的局部。有人称,看了这幅画,“恍然如入汴京,置身流水游龙间,但少尘土扑面耳。”

请回答:

(1)材料一中诗句的作者分别是谁?各分属哪个流派?(4分)

(2)你认为唐诗繁荣的主要原因有哪些?(3分)

(3)材料二中作品属于何时何人的代表作?有何风格?(3分)

(4)请你结合所学知识,提取作品所蕴含的历史信息。(4分)

【答案】 (1)李白,浪漫主义诗人;杜甫,现实主义诗人。(4分)

(2)政治:国家统一;政策开明。经济:经济繁荣和国力强盛。文化:文化政策和科举“以诗取士”,不仅使文人思及想开放、活跃,直接刺激了诗歌创作的迅速发展。(3分)

(3)北宋,张择端,风俗画。(3分)

(4)作品描绘了北宋都成汴京的繁荣景象,反映了北宋时期城市商品经济的高度繁荣。(4分)

29.(12分)(2011·广州)阅读下列材料:

材料一

材料二 关汉卿,元杂剧的奠基人,生于金末,入元不仕,主要在大都从事杂剧创作。他风流倜傥,博学多才,能编能演,先后创作67种杂剧。他的杂剧思想性强,而且艺术成就很高,对后来戏曲的发展产生了很大影响。

材料三 京剧是我国的国粹之一。同治、光绪年间,京剧走向成熟,涌现出程长庚、谭鑫培等号称“同光十三绝”的著名艺人。著名京剧表演艺术家刘长瑜老师曾经说过:“京剧艺术是我们自己的国粹,我们应加以保护和弘扬。如果有一天京剧在中国的土地上灭绝了,那就意味着在整个地球上消失了。”

请回答:

(1)一位老人特别喜欢材料一中的饰物及剧种,而且对戏剧的起源产生了浓厚的兴趣,请你根据所学知识,给老人简要讲述我国戏曲的起源。(4分)

(2)根据材料二和所学知识分析,关汉卿的杂剧成就取得的原因。(4分)

(3)现在有一种观点认为,京剧发展到今天,已经难以适应当前的现实生活,也不适应现代人的欣赏口味,所以观众越来越少,只能日益衰亡。请结合材料驳斥这种观点。(4分)

【答案】 (1)原始社会有一种驱魔逐鬼的巫术活动,人们面带凶恶的面具驱逐恶魔,称为“傩”;先秦时代至汉唐,发展成国家祭祀和礼仪制度的重要组成部分,称为傩仪;后来发展成傩戏,是我国最古老的戏剧源头之一。(4分)

(2)城市经济繁荣发达;市民阶层兴起;知识分子地位低下,纷纷投身于戏剧创作;关汉卿个人的才华与努力。(4分)

(3)京剧自诞生后的200年来,它将徽剧与汉剧融合,兼收昆曲、秦腔以及许多地方戏的东西,这样便形成了百花园中的牡丹。它博采众长,成了戏中之王。我们应该振兴京剧艺术,不断推陈出新,适应现实需要,弘扬民族文化。(4分)

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间90分钟。

第Ⅰ卷(选择题 50分)

一、选择题(本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.1975年12月,考古工作者在湖北省云梦县发掘了12座战国至秦汉的古墓。在第11号墓中出土了大量秦代竹简,其中一些竹简上刻着内容具体的《田律》。秦代竹简上的文字,应该是( )

A.小篆 B.草书

C.楷书 D.行书

【答案】 A

【解析】 小篆是秦朝官方统用字体。

2.汉字在魏晋南北朝时期发展成为自觉的书法艺术的原因有( )

①汉末社会危机激发社会进行深刻反思

②一个特立独行的士人群体逐渐形成

③书法成为士人表达自我对意境、神韵、风骨追求的理想形式

④笔墨纸张等文具的改进,也为这一时期书法技巧创新提供了条件

A.①③④ B.②③④

C.①② D.①②③④

【答案】 D

【解析】 汉字成为自觉的书法艺术是多种因素共同促成的。

3.余秋雨说“汉字是第一项中华文明长寿的秘密,……它是活着的图腾,永恒的星辰。”下列书法作品中,笔画简约、勾连不断、线条流畅、任情纵性,具有极高审美价值的字体是( )

【答案】 A

【解析】 符合题干中所述的字体是草书,四项中,A项是草书。

4.书法是体现中华民族文化特色的一种艺术形式。下列各项中,既有审美价值又有实用价值,并且是雅俗共赏的字体是( )

【答案】 D

【解析】 符合题干条件的字体是行书,A、B、C、D四项分别是草书、楷书、隶书、行书。

5.2010年春晚歌曲《龙文》描绘了一种传统艺术:“一弹戏牡丹,一挥万重山;一横长城长,一竖字铿锵;一画蝶成双,一撇鹊桥上;一勾游江南,一点茉莉香。”这种艺术形式是( )

A.绘画艺术 B.书法艺术

C.篆刻艺术 D.戏剧表演

【答案】 B

【解析】 本题考查学生的理解分析能力。中国书法的特点:书、画、粗细、浓淡之间均有艺术韵味,由题干中的横、竖、画、撇、勾、点等信息可知选B项。

6.1975年,在湖北江陵凤凰山一座墓葬中,出土了两枚墓主人冷贤的私印。印上的“冷贤”二字分别用小篆和隶书两种字体刻写,墓葬的主人不可能生活在( )

A.春秋战国时期 B.秦朝

C.魏晋南北朝 D.隋唐时期

【答案】 A

【解析】 隶书最早出现于秦朝,故墓葬主人不可能生活在在此之前的春秋战国时期。

7.浙江绍兴每年都举办“中国兰亭书法节”,以纪念东晋时期的一位著名书法家。这位书法家是( )

A.王羲之 B.颜真卿

C.柳公权 D.怀素

【答案】 A

【解析】 依据材料中的“兰亭(指《兰亭序》)”“东晋”可作出判断。

8.(2011·徐州模拟)某学者就楷书在唐代的流行说道:“凡高文大册、殿宇庙堂之中记铭,纪功颂德之碑文,必都以楷书为主。”唐人崇尚楷书主要是因为其( )

A.笔划平正,便于装饰 B.变化丰富,奔放跃动

C.线条流畅,任情纵性 D.通俗易识,端重庄严

【答案】 D

【解析】 本题考查学生对中国书法艺术的鉴赏能力。A、B、C、D四个选项分别表述了不同字体的艺术特征,具体分析如下:隶书:笔划平正、便于装饰;草书:变化丰富、奔放跃动、线条流畅、任情纵性;楷书:通俗易识、端重庄严。

9.光绪年间,山东潍坊杨家埠有“画店百家,画种上千,画版上万”。下图体现其绘画风格属于( )

A.文人画 B.宫廷画

C.民间风俗画 D.山水画

【答案】 C

【解析】 依据图片的内容和“恭喜发财”等可判断。

10.下列是奥林匹克运动会吉祥物福娃。这种画风继承了中国画的哪种风格( )

A.战国帛画人物肖像画风格

B.秦汉工笔重彩

C.隋唐山水画的风格

D.表现个性,追求神韵意趣的写意画风格

【答案】 D

【解析】 考查对中国绘画风格的掌握。

11.北宋画家张择端的《清明上河图》这一美术史上的不朽作品出现的前提条件是( )

A.绘画题材广泛

B.商品经济繁荣

C.结束割据状态

D.人民生活需要

【答案】 B

【解析】 《清明上河图》是宋代以后,商业兴盛、城市发展和市民阶层扩大在艺术上的反映。

12.《湖北日报》2007年10月7日报道:国庆节前夕,“八艺节”湖北省筹委会收到一份特殊的展品,该展品是一幅剪纸作品,名为《回娘家》,作者是中共中央总书记、国家主席胡锦涛。该作品的艺术风格属于( )

A.宗教画 B.山水画

C.风俗画 D.文人画

【答案】 C

【解析】 剪纸画属于风俗画。

13.元明清时期,士大夫的文人画成就较为突出。从徐渭的绘画和诗句中,我们发现文人画的特点是( )

A.线条挺拔流畅,色彩绚丽典雅

B.吸取印度、波斯风格,色彩瑰丽

C.表现个性,借物抒情,追求神韵

D.宫廷画派,富有生活气息

【答案】 C

【解析】 中国古代的文人画注重写意。

14.(2011·苏杭联考)台北故宫博物院收藏有一幅堪称绝世珍品的古画,专家对它的评价是:“以形写神,注重抓住描绘对象的精神气质。”这幅画应是( )

A.顾恺之的《女史箴图》

B.吴道子的《送子天王图》

C.马远的《山径春行图》

D.张择端的《清明上河图》

【答案】 A

【解析】 本题考查学生对中国古代画家绘画风格的理解。“以形写神,注重抓住描绘对象的精神气质”是顾恺之绘画的特点。

15.对联是中华民族的艺术瑰宝,山河古迹无联则不能言胜,千古人物有联方彰显功过。有联曰:“何处招魂,香草还生三户地;当年呵壁,湘流应识九歌心。”这幅对联评价的是( )

A.屈原 B.李白

C.杜甫 D.蒲松龄

【答案】 A

【解析】 依据材料中的信息“湘(指湖南)”“九歌”等可判断对联评价的是屈原。

16.“地也,你不分好歹何为地!天也,你错堪贤愚枉做天!”、“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣,良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院,朝飞暮卷、云霞翠轩。”从上文的格式看,它们属于( )

A.汉赋 B.唐诗

C.宋词 D.元曲

【答案】 D

【解析】 考查元曲的特点,元曲虽然也有格律曲牌限制,但大量使用白话、方言、衬字,与音乐、戏曲结合比较紧密。

17.(2011·沈阳联考)有人认为:明清文学观念的演进,使世俗现实生活日渐成为小说关注的焦点。通过家庭、爱情、婚姻的纠葛变化、盛衰兴亡,反映社会人际关系,展现时代风尚面貌,提供生动完整细腻的社会生活画卷。明清小说呈现这一特点的根本原因是( )

A.专制主义强化 B.商品经济发展

C.拜金主义盛行 D.轻商思想淡化

【答案】 B

【解析】 此题考查的是学生对明清小说产生的根本原因的理解。根据题干提供的信息和所学史实,明清时期商品经济的发展,使市民阶层迅速崛起,小说这种文学形式正是适应了市民文化的需求。所以此题正确选项是B项。

18.(2011·黑龙江五校)《大众日报》在2008年1月8日刊登了一篇《关公何以战秦琼》文章,说的是中央电视台“中国京剧研究生班十年汇报演出”的节目《蔺相如》中的布景道具问题,请你判断符合史实的是( )

A.蔺相如府中厅堂上悬挂着一幅山水画

B.厅堂楹联上有草书写的古诗

C.渑池会上桌上放着一些竹简

D.书写的古诗是杜牧的《泊秦淮》

【答案】 C

【解析】 蔺相如是战国时代的人,故只有C项中的竹简符合题意。

19.(2011·江西联考)中国古代文学主流表达形式经历了赋—诗—词—曲—小说的变化趋势。这种变化反映了( )

①专制皇权的不断加强 ②科举考试内容的变化

③城市经济的繁荣 ④通俗文学的蓬勃发展

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

【答案】 D

【解析】 此题考查的是学生对中国古代文学流派发展原因的理解。根据题干提供的信息和所学史实,元曲及小说并不是科举考试的内容,是市民文学的主流,专制皇权的加强是八股取士制度。所以此题正确选项是D项。

20.说到人生追求,我们也许会吟诵,“独上高楼,望尽天涯路”、“蜀道之难,难于上青天”、“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,这里依次引用的文学形式分别是( )

A.楚辞、汉赋、唐诗 B.楚辞、唐诗、宋词

C.宋词、唐诗、楚辞 D.唐诗、宋词、元曲

【答案】 C

【解析】 考查对中国文学形式特色的理解。

21.“姑妄言之姑听之,豆棚瓜架雨如丝。料应厌作人间语,爱听秋坟鬼唱时”。这是清代文坛领袖王士祯读完一本短篇小说集后的感叹。这本小说集最有可能是( )

A.《水浒传》 B.《三国演义》

C.《红楼梦》 D.《聊斋志异》

【答案】 D

【解析】 这首诗的前两句强调了读这本书的心态和环境,后两句则强调了这本书的特点。从“坟”“鬼”等字眼不难推断这本书是《聊斋志异》。

22.取材于唐朝僧人取经故事,并表现出要求个性解放、冲破传统思想束缚而积极进取精神的明清神魔小说是( )

A.《西游记》 B.《封神演义》

C.《东周列国志》 D.《警世通言》

【答案】 A

【解析】 依据“唐僧”等信息可作出判断。

23.(2011·河南学业水平测试)在中国戏曲舞台上,有一副对联写道:“三五步千山万水,六七百万雄兵。”这是戏曲表演的一个重要特征。它体现了戏曲表演的( )

A.真实性 B.通俗性

C.虚拟性 D.优美性

【答案】 C

【解析】 本题考查学生知识迁移能力。材料反映的是京剧艺术中演员的虚拟化的表演,故选C项。

24.(2011·宁波)下图为一只四系瓷瓶,盛酒器,上饰“……今日少年明日老,山,依(旧)好;人,不见了。”关于其制作的可能时代说法,较为正确的是( )

A.饰有隶书作品,秦朝隶书盛行,这应当是秦朝作品

B.饰有行书作品,晋代行书盛行,这应当是晋代作品

C.所饰作品为诗歌,诗文饰于瓷器始于唐朝,这应当是唐朝作品

D.所饰作品为小令,元代开始盛行,这应当是元代作品

【答案】 D

【解析】 本题判断的重点是作品内容而不是书法,A、B两项起到了迷惑作用,A项秦代和B项晋代不可能出现这样作品内容,C项“作品为诗歌”说法也错误。酒器上所饰正确的应是元曲中的散曲(包含小令等),音节和用韵上都比较自由,句子长短更为参差,而且可以加衬字,多用方言俗语和当时的新词,增加了语言的灵活性和通俗性,对后来的诗歌与戏曲创作产生了深远的影响。

25.(2011·东营)在中国古代文学发展过程中,如果设《诗经》代表1,明清小说代表7,那么5代表的是( )

A.楚辞 B.汉赋

C.宋词 D.元曲

【答案】 C

【解析】 本题考查中国古代文学的发展历程,其基本历程是:《诗经》—楚辞—汉赋—唐诗—宋词—元曲—明清小说,故选C项。

第Ⅱ卷(非选择题 50分)

二、非选择题(26题13分,27题11分,28题14分,29题12分,共50分)

26.(13分)阅读材料回答问题:

材料一 东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之与谢安、孙绰等四十一人,在山阴(今浙江绍兴)之兰亭修“拔禊”之礼,会上各人做诗,王羲之为他们的诗写了序文手稿(下图)。后人评道“右军字体,古法一变。其雄秀之气,出于天然,故古今以为师法”。

材料二

材料三 马致远的元散曲《天净沙·秋思》写道:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。”

请回答:

(1)某旅游主管部门要在材料一的图片前挂一个导游牌,对《兰亭序》出现的时代背景、书法特点进行介绍。请你帮助其完成。(4分)

(2)透过材料二的图片,你获得了哪些有关宋代绘画特点的信息?分别体现了宋代怎样的社会风貌?(6分)

(3)材料三的元曲反映了作者怎样的情感?主要原因是什么?(3分)

【答案】 (1)魏晋时期,社会动荡引发人们对社会危机的反省,逐渐形成了一个以道德情操和理想人格为号召的士人群体,书法成为士人表达自我对意境、神韵、风骨追求的理想形式。王羲之在书法上继承汉代传统的同时,尽显虚玄灵动的时风,其行书“飘若浮云、矫若惊龙。”成为继往开来的“书圣”,所书《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。(4分)

(2)信息:文人山水画注重意境;不讲究对称,墨色恬淡;宋代描绘市井生活的风俗画出现。

特点:宋代文人阶层壮大,理学兴起,文人注重内心修养;南宋偏安江南,文人画描绘的对象变为江南风光,而且构图不求对称;商业兴盛、城市发展、文化普及,民间文化日益繁荣,不仅出现文人描绘市井风情的作品,百姓绘画也发展起来。(6分)

(3)抒发愁闷情怀。汉族文人进取无望,心情压抑。(3分)

27.(2011·咸阳)(11分)观察下列图片,结合所学知识回答问题。

请回答:

(1)图一中的书法属于什么书体?当时,我国书法发展的主流趋势是什么?(2分)

(2)图二中的绘画属于什么画种?结合所学知识,这一画种的主要特点有哪些?(3分)

(3)结合图三和所学知识,《红楼梦》属于哪一文学体裁?这一作品问世的社会背景有哪些?(4分)

(4)某一研究小组围绕上述图片和问题进行研究性学习,请你为其设计一个最为恰当的一个题目。(2分)

【答案】(1)书体:楷书。主流趋势:更加强调个性化的创造。(2分)

(2)画种:年画。特点:内容喜闻乐见;以民间风情为主;具有生活上的实用性。(3分)

(3)体裁:(长篇章回体裁)小说。主要背景:商品经济的发达;市民阶层的壮大;通俗文学蓬勃发展;君主专制空前加强;社会矛盾逐渐加深。(4分)

(4)题目:明清时期中国古代文艺长廊的发展状况及其原因;浓缩人生精华的明清文艺等等。(2分)

28.(14分)阅读下列材料:

材料一 唐朝是我国古代诗歌的鼎盛时期,涌现出了许多名垂青史的大诗人。“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”;“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”。

材料二 下图是中国古代描绘市井生活的一幅名画的局部。有人称,看了这幅画,“恍然如入汴京,置身流水游龙间,但少尘土扑面耳。”

请回答:

(1)材料一中诗句的作者分别是谁?各分属哪个流派?(4分)

(2)你认为唐诗繁荣的主要原因有哪些?(3分)

(3)材料二中作品属于何时何人的代表作?有何风格?(3分)

(4)请你结合所学知识,提取作品所蕴含的历史信息。(4分)

【答案】 (1)李白,浪漫主义诗人;杜甫,现实主义诗人。(4分)

(2)政治:国家统一;政策开明。经济:经济繁荣和国力强盛。文化:文化政策和科举“以诗取士”,不仅使文人思及想开放、活跃,直接刺激了诗歌创作的迅速发展。(3分)

(3)北宋,张择端,风俗画。(3分)

(4)作品描绘了北宋都成汴京的繁荣景象,反映了北宋时期城市商品经济的高度繁荣。(4分)

29.(12分)(2011·广州)阅读下列材料:

材料一

材料二 关汉卿,元杂剧的奠基人,生于金末,入元不仕,主要在大都从事杂剧创作。他风流倜傥,博学多才,能编能演,先后创作67种杂剧。他的杂剧思想性强,而且艺术成就很高,对后来戏曲的发展产生了很大影响。

材料三 京剧是我国的国粹之一。同治、光绪年间,京剧走向成熟,涌现出程长庚、谭鑫培等号称“同光十三绝”的著名艺人。著名京剧表演艺术家刘长瑜老师曾经说过:“京剧艺术是我们自己的国粹,我们应加以保护和弘扬。如果有一天京剧在中国的土地上灭绝了,那就意味着在整个地球上消失了。”

请回答:

(1)一位老人特别喜欢材料一中的饰物及剧种,而且对戏剧的起源产生了浓厚的兴趣,请你根据所学知识,给老人简要讲述我国戏曲的起源。(4分)

(2)根据材料二和所学知识分析,关汉卿的杂剧成就取得的原因。(4分)

(3)现在有一种观点认为,京剧发展到今天,已经难以适应当前的现实生活,也不适应现代人的欣赏口味,所以观众越来越少,只能日益衰亡。请结合材料驳斥这种观点。(4分)

【答案】 (1)原始社会有一种驱魔逐鬼的巫术活动,人们面带凶恶的面具驱逐恶魔,称为“傩”;先秦时代至汉唐,发展成国家祭祀和礼仪制度的重要组成部分,称为傩仪;后来发展成傩戏,是我国最古老的戏剧源头之一。(4分)

(2)城市经济繁荣发达;市民阶层兴起;知识分子地位低下,纷纷投身于戏剧创作;关汉卿个人的才华与努力。(4分)

(3)京剧自诞生后的200年来,它将徽剧与汉剧融合,兼收昆曲、秦腔以及许多地方戏的东西,这样便形成了百花园中的牡丹。它博采众长,成了戏中之王。我们应该振兴京剧艺术,不断推陈出新,适应现实需要,弘扬民族文化。(4分)

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣