第14课 从“师夷长技”到维新变法 学案(人教版必修3)

文档属性

| 名称 | 第14课 从“师夷长技”到维新变法 学案(人教版必修3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 405.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-10-21 14:57:26 | ||

图片预览

文档简介

第14课 从“师夷长技”到维新变法

一、课标要求:了解鸦片战争后中国人学习西方、寻求变革的思想历程,理解维新变法思想在近代中国社会发展进程中所起的作用。

二、网络纲要:

■ 分析比较:地主阶级抵抗派、洋务派、早期维新派、康梁维新派的异同

(1) 同:都是在民族危机严重的情况下产生的,都主张学习西方,最终未付诸实践或实践失败。

(2) 异:①阶级属性不同:前两者代表地主阶级利益,后两者代表资产阶级利益。

②主张的侧重点不同:抵抗派主张“师夷长技以制夷”;洋务派主张学习西方先进技术,镇压人民的反抗;早期维新派强调学习西方,但未形成完整的理论体系;康梁维新派主张发展资本主义,实行君主立宪。

③目的不同:前两者是以维护封建统治为出发点;后两者是为救亡图存,发展资本主义。

■ 康梁维新思想的特点及其成因

1、特点

(1)将西学中的有关政治学说与儒学经史相融合,来宣传维新变法的道理。

(2)他们利用孔子的权威来论证资产阶级维新变法理论的合理性,为维新变法制造历史根据,向封建正统思想提出挑战,动摇了封建统治者恪守祖训、反对变法的理论基础。

2.形成原因

a.客观原因:资产阶级力量弱小,不敢也不能够与封建势力彻底决裂,表现在文化上,康有为借助古代文化形式来表达他的新思想。另外,西方资本主义政治学说在中国的影响还十分有限。

b.主观原因:维新派对自己的理论认识肤浅。他们的思想是从西方引进的,然后把外国的东西加以民族化,并非是社会实践的产物。

c.历史原因:儒家思想是中国封建社会的正统思想,是中国传统社会的主流思想;康有为本人也是一位今文经学大师,对儒家学说有深刻的研究和深厚的感情,他深知儒学在中国人心中的地位和影响,借助儒家思想来宣传维新思想会减少阻力。

四、同步训练

☆学业测试

1、林则徐和魏源在学习西方的过程中最重要的贡献是

A、翻译了外国书籍 B、提供了建立新式海军的主张

C、主张仿行西方的民主制度 D、启迪人们去认识世界形势,探索救国治国之路

2、19世纪末,康梁维新救亡图存思想的核心是

A、以中国伦常名教为原本,辅以诸国富强之术 B、设议院、兴民权、实行君主立宪

C、由君主专制变为民主共和制是“进化之公理” D、“今日之民智``````待革命以开之”

3、鸦片战争后“向西方学习”的新思想兴起。下列对“师夷长技以制夷”这一主张理解正确的是

①向西方寻求强国御侮之道 ②仍然以“天朝上国”自居

③其中的“技”重点是指军事技术 ④已经对中国的落后有了充分的认识

A.①②③ B.①②④ C.①③ D.①③④

4、林则徐、魏源倡导的新思想

A.动摇了封建文化的根基 B.说明封建统治阶级上层接受了近代思想

C.启迪了人们去探求强国御侮之道 D.说明地主阶级改革派冲破了封建思想的束缚

5、据学者研究,甲午战争之前的三百年中,日本翻译中国书籍有129种之多,而中国翻译日本书籍却只有12种;但是之后的十几年中,日本翻译中国书籍仅有16种,而中国翻译日本书籍却达到了958种,其中多数为政治、法律类书籍。造成这一变化的主要原因是

A.《马关条约》规定中国必须进口日本图书 B.日本为进一步侵略中国制造政治舆论

C.日本的文化交流政策由开放转向封闭 D.中国知识分子主张通过日本学习西方

6、龚自珍在担任礼部主客司主事时曾说:“我朝藩服分二类,其朝贡之事……自朝鲜至琉球,贡有额,朝有期。西洋诸国,贡无定额,无定期。”龚自珍所述反映了当时的中国

A.已经产生“开眼看世界”的思想 B.逐渐看清西洋诸国来华朝贡的实质

C.仍停留于“天朝上国”的政治幻想中 D.对西洋诸国不定期朝贡心存不满

7、资产阶级维新思想是早期维新思想的进一步发展,这里的“进一步发展”是指、

①提出了相对完整的理论体系 ②要求进行政治领域的变革 ③维新思想发展成为政治运动 ④提出了反对帝国主义的口号

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

8、康有为撰写的《新学伪经考》和《孔子改制考》出版后不久便被清政府毁版,其根本原因是

A.其学术观点不符合史实 B.推崇光绪帝而批判慈禧太后

C.损害了孔子的威信 D.有力地冲击了顽固守旧势力

9、《海国图志》是中国第一部介绍西方历史地理、社会风俗的著作,但在当时的中国此书的印数不超过一千,后被列为禁书。但在后来的日本此书被翻印几十万册,成为当时日本学习西方的启蒙读物。据此,我们在分析此书的历史影响时,需要注意的事项有

①分析书籍的内容 ②结合当时的历史背景

③书籍的印数与读者的数量范围 ④书籍的知识缺陷

A. ②③④ B. ①②③ C. ①②④ D. ①③④

10、如果看到右侧漫画,下列人物中最为愤慨的可能是

A.魏源 B.林则徐 C.洪仁玕 D.严复

11、(20分)在历史发展中,个人际遇与国家命运息息相关。严复(1854~1921)一生的经历和思想带有鲜明的时代印记。阅读下列材料,回答问题。

材料一: 表2为严复早期经历简表

表2

时间 主要活动

1867年 入福州船政学堂学习驾驶

1871年 在“建成”“扬威”舰实习

1877年 被选派前往英国学习轮船驾驶

1879年 任福州船政学堂教习

1880年 任北洋水师学堂教习

1890年 任北洋水师学堂总办

材料二: 第由是而观之,则及今而图自强,非标本并治焉,固不可也。不为其标,则无以救目前之溃败;不为其本,则虽治其标,而不久亦将自废。标者何?收大权,练军实……至于其本,则亦于民智、民力、民德三者加之意而已。果使民智日开、民力日奋、民德日和,则上虽不治其标,而标将自立。

——严复《原强》(1895年)

●高考训练

12、近代某思想家说:“然则必欲予民权自由,何必定出于革命乎 革命未成,而国大涂炭,则民权自由,且不可得也。”这位思想家主张

A.民主共和 B.改良维新 C.暴力革命 D.君主专制

13、(2011年高考安徽文综14题)对中西学的态度是区分近代中国不同政治派别的依据之一。下列言论属于维新派的是

A.“中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事”

B.“吾国固有之文明,正足以救西洋文明之弊,济西洋文明之穷者”

C.“中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则并立,合之则两亡”

D.“近代欧洲之所以优越他族者,科学之兴,其功不在人权说下,若舟车之有两轮也”

14、(2011年高考上海单科22题)严复译著的《天演论》被誉为“中国西学第一”。以今日之见

A.该书解释人类社会发展的理论并不科学,但警醒国人的作用巨大

B.该书正确揭示了人类社会的发展,在中国思想界起了振聋发聩的作用

C.该书的理论是中国近代革命派的重要思想武器

D.该书是中国近代第一本介绍西学的著作

15、1902—1906年,京师大学堂师范馆只有学生512人,其中举人62人、贡生48人、生员232人、监生84人。这表明此时

A.传统教育制度稳定发展 B.新式学堂教育得到普及

C.学生以求取功名为目的 D.教育制度处于转型时期

16、(2011年高考天津文综4题)左图为1878年天津首发的中国第一套邮票中的一枚。与该邮票设计理念无关的是

A.中国传统文化的影响 B.近代西方佛手影响

C.“师夷长技”的思想 D.兴民权、倡新学思想

17、一位现代学者在评论一部历史文献时说:“在这里,孔子已经换上了西装。”这一评论指的是

A.董仲舒笔下的孔子 B.李贽笔下的孔子

C.维新变法时期康有为笔下的孔子 D. 新文化运动时期陈独秀笔下的孔子

18、某思想家在1925年提到世人对他的评价:“自戊戌以来,旧则攻吾太新;新则攻吾太旧……”该思想家是

A.康有为 B.梁启超 C.严复 D.胡适

19、梁启超说:“我国蚩蚩四亿之众,数千年受制于民贼政体之下,如盲鱼生长黑壑,不知天地间有□□二字。”省略的两字最可能是

A.君主 B.民权 C.西学 D.科学

22、 “九州缩地凭挥翰,四海披图当泛槎(木筏)”。这是近代诗人张维屏对一部著述的称赞。这部著述是

A.《海国图志》 B.《资政新篇》 C.《变法通议》 D.《孔子改制考》

23、(2012年天津文综历史,3)戊戌变法期间,湖南《湘报》发表了《醒世歌》:“若把地球来参详,中国并不在中央,地球本来是浑圆物,谁是中央谁四旁。”这首诗歌所表达的主要思想是

A.提倡维新变法 B.鼓励人们向西方学习

C.宣传科学救国 D.劝导国人放弃天朝观念

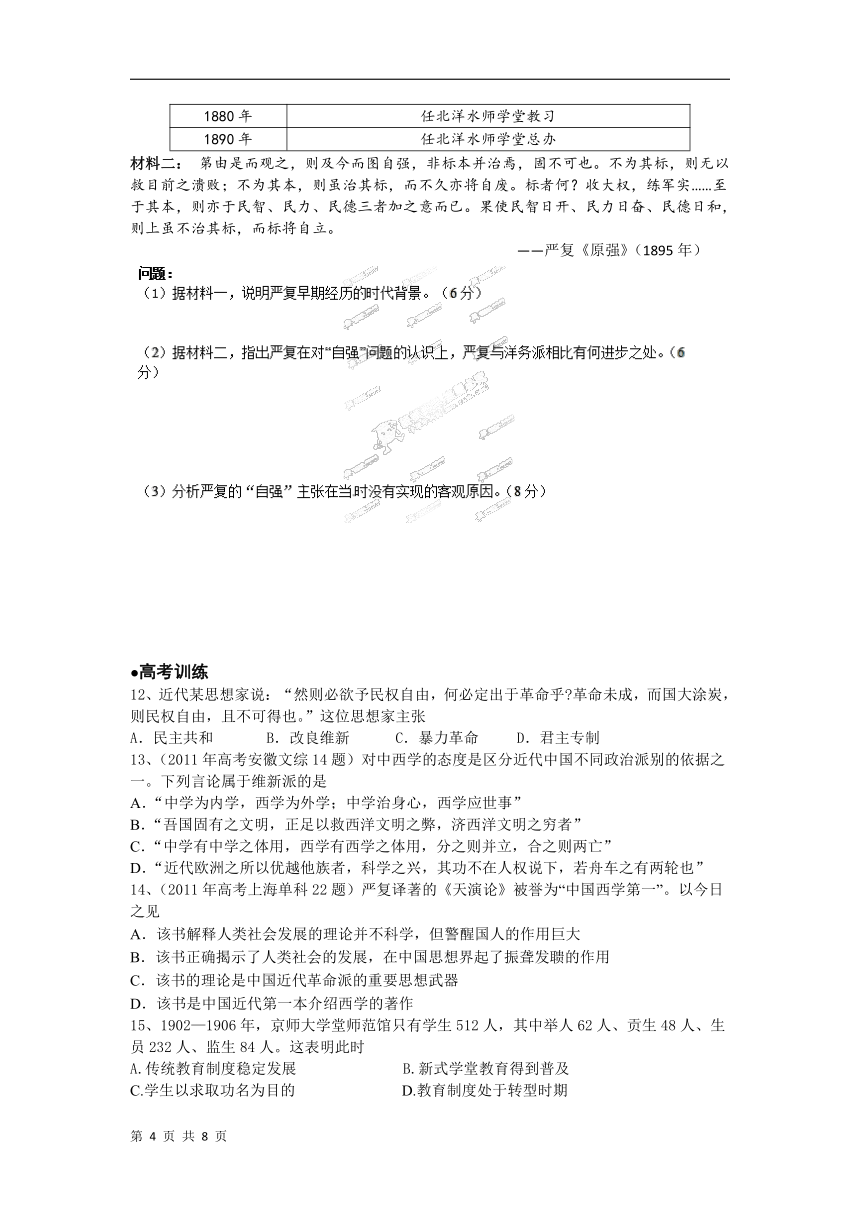

24、(2012年上海历史,23)从右侧的书目看,严复的翻译主要涉及哪一领域

A.宗教文化

B.科学技术

C.社会理论

D.文学艺术

25、(2012年海南卷历史,15)某学者曾提及:一群志趣相投者“生育于此种‘学问饥荒’之环境中,冥思枯索,欲构成一种‘不中不西即中即西’之新学派”;由于固有之旧思想根深蒂固,所汲取的西学极为有限,其学说难免支离破碎。文中所说“新学派”的代表人物是

A.林则徐、魏源 B.康有为、梁启超 C.孙中山、章太炎 D.陈独秀、胡适

26、[2013·重庆卷] 清廷兵部左侍郎王茂荫进呈咸丰皇帝一书:“其书版在京,如蒙皇上许有可采,请饬重为刊印,使亲王大臣家置一编,并令宗室八旗以是教,以是学,以知夷难御而非竟无法可御。”此书很快进入清朝最高决策层的视野,所提出的主张在洋务运动中付诸实践。该书最有可能是

A.《四洲志》 B.《海国图志》 C.《天演论》 D.《资政新篇》

27、[2013·天津卷] “不识国民之原理,不通世界之大势,不知政治之本原……而仅摭拾泰西皮毛……遂乃自足。”上述言论应当是

A.顽固派对洋务派的批评 B.洋务派对顽固派的批评

C.洋务派对维新派的批评 D.维新派对洋务派的批评

28、[2013·安徽卷] 梁启超在《戊戌政变记》中写道:“康有为以为望变法于朝廷,其事颇难。然各国之革政,未有不从国民而起者;故欲倡之于下,以唤起国民之议论,振刷国民之精神,使厚蓄其力,以待他日之用。”这说明

A.康梁意识到启发民智的重要 B.戊戌变法没有借鉴外国经验

C.康梁认为变法不能依靠朝廷 D.戊戌变法是发自民众的运动

29、[2013·福建卷] 1900年张之洞《劝学篇》出版英译本。美国媒体称,这标志着“长时期以来习惯于孔夫子的陈词滥调下变得死气沉沉的中国人,终于在时代的现实面前苏醒过来”。评论认为《劝学篇》

A.顺应时代潮流 B.是对传统文化的全面否定

C.指出中国未来之路 D.主张抛弃孔夫子中国才能觉醒

30、[2013·大纲全国卷] 张之洞在戊戌变法期间撰写的《劝学篇》,在知识分子中产生了极大影响,行销百万册。这反映出

A.保守势力转而支持改革 B.洋务派“中体西用”思想已过时

C.清政府成为变革的主导者 D.洋务派与维新派思想有共同之处

31、[2013·北京卷] 秦汉以来儒家思想不断发展。下列属于吸收外来文化因素、阐释儒家思想的著作是

①《春秋繁露》 ②《四书章句集注》 ③《儒林外史》 ④《孔子改制考》

A.①② B.②④ C.①③ D.③④

32、[2013·广东卷] 历史认识是人们对历史事物的描述、看法和评价。阅读材料,回答问题。

材料一 对于洋务运动,当时的人颇有批评,以下看法较具代表性:

刘锡鸿 中国空虚不在无船无炮,而在无人无财,此皆政教之过也;西洋技巧文字,似不可纷纷讲求,致群骛于末,而忘治道之本;不思整饬纪纲(纲常伦理),而惟骛心于凶器之末则何欤?——《刘光禄遗稿》

郭嵩焘 西洋立国以政教为本;日本仿行西法,大小取法泰西,月异而岁不同;(中国专注于造船、制器、练兵)考求洋人末务而忘其本,自以为安。——《伦敦与巴黎日记》

材料二 20世纪70年代,洋务运动被全面否定,曾经提出洋务运动具有一定积极意义的学者被扣上“崇洋媚外”的帽子,受到批判。80年代初出现了一股研究洋务运动的热潮,尽管在一些问题上争论较大,但洋务派引进西方技术符合时代潮流,有利于中国近代化的观点为越来越多的人所接受。

——据《洋务运动研究的回顾》等

(1)洋务运动的指导思想是什么?它是对鸦片战争前后出现的哪一思想的发展?(4分)

(2)刘锡鸿和郭嵩焘都批评洋务运动舍本逐末,但他们的主张并不相同。根据材料一对此加以分析。(10分)

(3)根据材料二和所学知识,从时代背景分析20世纪七八十年代对洋务运动评价发生变化的原因。(8分)

(4)通过对以上问题的回答,你认为历史认识受到哪些因素的影响?(3分)

五、默写反馈

1、早期维新思想的主张:

①经济:主张发展 ,与外国进行商战。

②文化:主张兴办学校,学习 。

③政治:主张革新,实行 。

2、对康梁维新思想的评价:

a.维新变法是近代中国先进知识分子探索救国救民真理的一次 ,也是资产阶级 运动,开阔了知识分子的眼界,提高了他们参与政治的热情;

b.维新派对封建制度的批判,客观上也有利于 ;

c.这次变法对激发人民的 起了重要作用,同时又是近代一次思想解放运动。

第14课 从“师夷长技”到维新变法

1、背景

A.封建社会晚期危机四伏; B.西方资本主义崛起,侵略扩张;

C.鸦片战争惊醒志士; D.经世致用思想奠定基础。

A.林则徐“开眼看世界”:林则徐设立译馆,编译出《四洲志》和《各国律例》,其

中① 是近代中国第一部系统的世界地理志。林则徐是近代中国开眼看世界的第一人。

B.魏源编写② :是当时介绍西方历史地理最详实的专著。在书中提出③ 的思想主张,成为近代中国学习西方的口号,同时也是几千年来对传统心态的一次挑战。

一、新思想萌发(师夷长技“思想)

2、代表

3、影响:迈出了近代中国向西方学习的第一步,是近代中国思想解放的开端。对当时知识界思想解放、向西方学习有重要的启迪作用。

4、局限:仅局限于著书立说,尚未付诸实践。停留在军事技术层面,未设计到变革封建制度

第14课 从“师夷长技”到维新变法

二、“中体西用”思想

A.外患:第二次鸦片战争结束后,列强加紧经济侵略;

B.内忧:太平天国危及清政府统治;

1、背景

2、内涵:洋务派肯定封建制度,强调以④ 作为国家安身立命的根本,同时主张采用西方先进科学技术,目的是挽救江河日下的封建统治。

3、实践:洋务运动

4、评价:洋务派将魏源提出的“师夷长技”的思想,付诸实践,创办了一批近代企业,开设了一批新式学堂,迈出了中国近代化历程的第一步。

A.原因:a.洋务运动的展开;b.⑤ 的产生;c.西学的传入。

B.代表人物:王韬、郑观应。

C.主张:a.经济上:发展民族工商业,与外国进行商战;

b.文化上:兴办学校,学习西方自然科学知识;

c.政治上:变法革新,实行⑥ 。

D.评价:a.反映了资产阶级的利益和要求,为康梁维新思想奠定基础。

b.早期维新思想还没有形成完整的理论,也没有付诸实践。

1、早期

三、维新变法思想

A.背景条件:a.思想条件:早期维新思想;

b.经济、阶级条件:19世纪末,民族资本主义经济得到⑦ ,民族资产阶级登上了政治舞台,要求发展民族经济,实现国家独立;

c.政治条件:甲午中日战争后,帝国主义掀起瓜分中国的狂潮,民族危机空前严重。

B.代表人物及主张:

d.康有为:发表⑧ ,从根本上动摇了封建统治者恪守祖训、反对变法的理论基础;发

表⑨ ,借助经学的外衣,否定君主专制统治,宣传维新变法的必要性和合理性。康有为的维新思想有力地抨击了封建顽固势力,被称为“思想界之一大飓风”“火山大喷火”;

b.梁启超:发表《变法通议》,抨击封建专制制度的危害和顽固派的因循守旧,宣

传⑩ 的思想;

c.严复:指出封建君主皆为“大盗窃国”,主张国家属于人民,王侯将相是人民的公仆。

C.实践:推动维新变法运动,结果失败。

2、晚期

C.评价:a.维新变法是近代中国先进知识分子探索救国救民真理的一次爱国运动,也是资产阶级

思想启蒙运动,开阔了知识分子的眼界,提高了他们参与政治的热情;

b.维新派对封建制度的批判,客观上也有利于资产阶级革命思想的传播;

c.这次变法对激发人民的爱国思想和民族精神起了重要作用,同时又是近代一次思想解放运动。

严复翻译的西学著作

《天演论》

《原富》

《法意》

《群己权界论》

……

第 1 页 共 8 页

一、课标要求:了解鸦片战争后中国人学习西方、寻求变革的思想历程,理解维新变法思想在近代中国社会发展进程中所起的作用。

二、网络纲要:

■ 分析比较:地主阶级抵抗派、洋务派、早期维新派、康梁维新派的异同

(1) 同:都是在民族危机严重的情况下产生的,都主张学习西方,最终未付诸实践或实践失败。

(2) 异:①阶级属性不同:前两者代表地主阶级利益,后两者代表资产阶级利益。

②主张的侧重点不同:抵抗派主张“师夷长技以制夷”;洋务派主张学习西方先进技术,镇压人民的反抗;早期维新派强调学习西方,但未形成完整的理论体系;康梁维新派主张发展资本主义,实行君主立宪。

③目的不同:前两者是以维护封建统治为出发点;后两者是为救亡图存,发展资本主义。

■ 康梁维新思想的特点及其成因

1、特点

(1)将西学中的有关政治学说与儒学经史相融合,来宣传维新变法的道理。

(2)他们利用孔子的权威来论证资产阶级维新变法理论的合理性,为维新变法制造历史根据,向封建正统思想提出挑战,动摇了封建统治者恪守祖训、反对变法的理论基础。

2.形成原因

a.客观原因:资产阶级力量弱小,不敢也不能够与封建势力彻底决裂,表现在文化上,康有为借助古代文化形式来表达他的新思想。另外,西方资本主义政治学说在中国的影响还十分有限。

b.主观原因:维新派对自己的理论认识肤浅。他们的思想是从西方引进的,然后把外国的东西加以民族化,并非是社会实践的产物。

c.历史原因:儒家思想是中国封建社会的正统思想,是中国传统社会的主流思想;康有为本人也是一位今文经学大师,对儒家学说有深刻的研究和深厚的感情,他深知儒学在中国人心中的地位和影响,借助儒家思想来宣传维新思想会减少阻力。

四、同步训练

☆学业测试

1、林则徐和魏源在学习西方的过程中最重要的贡献是

A、翻译了外国书籍 B、提供了建立新式海军的主张

C、主张仿行西方的民主制度 D、启迪人们去认识世界形势,探索救国治国之路

2、19世纪末,康梁维新救亡图存思想的核心是

A、以中国伦常名教为原本,辅以诸国富强之术 B、设议院、兴民权、实行君主立宪

C、由君主专制变为民主共和制是“进化之公理” D、“今日之民智``````待革命以开之”

3、鸦片战争后“向西方学习”的新思想兴起。下列对“师夷长技以制夷”这一主张理解正确的是

①向西方寻求强国御侮之道 ②仍然以“天朝上国”自居

③其中的“技”重点是指军事技术 ④已经对中国的落后有了充分的认识

A.①②③ B.①②④ C.①③ D.①③④

4、林则徐、魏源倡导的新思想

A.动摇了封建文化的根基 B.说明封建统治阶级上层接受了近代思想

C.启迪了人们去探求强国御侮之道 D.说明地主阶级改革派冲破了封建思想的束缚

5、据学者研究,甲午战争之前的三百年中,日本翻译中国书籍有129种之多,而中国翻译日本书籍却只有12种;但是之后的十几年中,日本翻译中国书籍仅有16种,而中国翻译日本书籍却达到了958种,其中多数为政治、法律类书籍。造成这一变化的主要原因是

A.《马关条约》规定中国必须进口日本图书 B.日本为进一步侵略中国制造政治舆论

C.日本的文化交流政策由开放转向封闭 D.中国知识分子主张通过日本学习西方

6、龚自珍在担任礼部主客司主事时曾说:“我朝藩服分二类,其朝贡之事……自朝鲜至琉球,贡有额,朝有期。西洋诸国,贡无定额,无定期。”龚自珍所述反映了当时的中国

A.已经产生“开眼看世界”的思想 B.逐渐看清西洋诸国来华朝贡的实质

C.仍停留于“天朝上国”的政治幻想中 D.对西洋诸国不定期朝贡心存不满

7、资产阶级维新思想是早期维新思想的进一步发展,这里的“进一步发展”是指、

①提出了相对完整的理论体系 ②要求进行政治领域的变革 ③维新思想发展成为政治运动 ④提出了反对帝国主义的口号

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

8、康有为撰写的《新学伪经考》和《孔子改制考》出版后不久便被清政府毁版,其根本原因是

A.其学术观点不符合史实 B.推崇光绪帝而批判慈禧太后

C.损害了孔子的威信 D.有力地冲击了顽固守旧势力

9、《海国图志》是中国第一部介绍西方历史地理、社会风俗的著作,但在当时的中国此书的印数不超过一千,后被列为禁书。但在后来的日本此书被翻印几十万册,成为当时日本学习西方的启蒙读物。据此,我们在分析此书的历史影响时,需要注意的事项有

①分析书籍的内容 ②结合当时的历史背景

③书籍的印数与读者的数量范围 ④书籍的知识缺陷

A. ②③④ B. ①②③ C. ①②④ D. ①③④

10、如果看到右侧漫画,下列人物中最为愤慨的可能是

A.魏源 B.林则徐 C.洪仁玕 D.严复

11、(20分)在历史发展中,个人际遇与国家命运息息相关。严复(1854~1921)一生的经历和思想带有鲜明的时代印记。阅读下列材料,回答问题。

材料一: 表2为严复早期经历简表

表2

时间 主要活动

1867年 入福州船政学堂学习驾驶

1871年 在“建成”“扬威”舰实习

1877年 被选派前往英国学习轮船驾驶

1879年 任福州船政学堂教习

1880年 任北洋水师学堂教习

1890年 任北洋水师学堂总办

材料二: 第由是而观之,则及今而图自强,非标本并治焉,固不可也。不为其标,则无以救目前之溃败;不为其本,则虽治其标,而不久亦将自废。标者何?收大权,练军实……至于其本,则亦于民智、民力、民德三者加之意而已。果使民智日开、民力日奋、民德日和,则上虽不治其标,而标将自立。

——严复《原强》(1895年)

●高考训练

12、近代某思想家说:“然则必欲予民权自由,何必定出于革命乎 革命未成,而国大涂炭,则民权自由,且不可得也。”这位思想家主张

A.民主共和 B.改良维新 C.暴力革命 D.君主专制

13、(2011年高考安徽文综14题)对中西学的态度是区分近代中国不同政治派别的依据之一。下列言论属于维新派的是

A.“中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事”

B.“吾国固有之文明,正足以救西洋文明之弊,济西洋文明之穷者”

C.“中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则并立,合之则两亡”

D.“近代欧洲之所以优越他族者,科学之兴,其功不在人权说下,若舟车之有两轮也”

14、(2011年高考上海单科22题)严复译著的《天演论》被誉为“中国西学第一”。以今日之见

A.该书解释人类社会发展的理论并不科学,但警醒国人的作用巨大

B.该书正确揭示了人类社会的发展,在中国思想界起了振聋发聩的作用

C.该书的理论是中国近代革命派的重要思想武器

D.该书是中国近代第一本介绍西学的著作

15、1902—1906年,京师大学堂师范馆只有学生512人,其中举人62人、贡生48人、生员232人、监生84人。这表明此时

A.传统教育制度稳定发展 B.新式学堂教育得到普及

C.学生以求取功名为目的 D.教育制度处于转型时期

16、(2011年高考天津文综4题)左图为1878年天津首发的中国第一套邮票中的一枚。与该邮票设计理念无关的是

A.中国传统文化的影响 B.近代西方佛手影响

C.“师夷长技”的思想 D.兴民权、倡新学思想

17、一位现代学者在评论一部历史文献时说:“在这里,孔子已经换上了西装。”这一评论指的是

A.董仲舒笔下的孔子 B.李贽笔下的孔子

C.维新变法时期康有为笔下的孔子 D. 新文化运动时期陈独秀笔下的孔子

18、某思想家在1925年提到世人对他的评价:“自戊戌以来,旧则攻吾太新;新则攻吾太旧……”该思想家是

A.康有为 B.梁启超 C.严复 D.胡适

19、梁启超说:“我国蚩蚩四亿之众,数千年受制于民贼政体之下,如盲鱼生长黑壑,不知天地间有□□二字。”省略的两字最可能是

A.君主 B.民权 C.西学 D.科学

22、 “九州缩地凭挥翰,四海披图当泛槎(木筏)”。这是近代诗人张维屏对一部著述的称赞。这部著述是

A.《海国图志》 B.《资政新篇》 C.《变法通议》 D.《孔子改制考》

23、(2012年天津文综历史,3)戊戌变法期间,湖南《湘报》发表了《醒世歌》:“若把地球来参详,中国并不在中央,地球本来是浑圆物,谁是中央谁四旁。”这首诗歌所表达的主要思想是

A.提倡维新变法 B.鼓励人们向西方学习

C.宣传科学救国 D.劝导国人放弃天朝观念

24、(2012年上海历史,23)从右侧的书目看,严复的翻译主要涉及哪一领域

A.宗教文化

B.科学技术

C.社会理论

D.文学艺术

25、(2012年海南卷历史,15)某学者曾提及:一群志趣相投者“生育于此种‘学问饥荒’之环境中,冥思枯索,欲构成一种‘不中不西即中即西’之新学派”;由于固有之旧思想根深蒂固,所汲取的西学极为有限,其学说难免支离破碎。文中所说“新学派”的代表人物是

A.林则徐、魏源 B.康有为、梁启超 C.孙中山、章太炎 D.陈独秀、胡适

26、[2013·重庆卷] 清廷兵部左侍郎王茂荫进呈咸丰皇帝一书:“其书版在京,如蒙皇上许有可采,请饬重为刊印,使亲王大臣家置一编,并令宗室八旗以是教,以是学,以知夷难御而非竟无法可御。”此书很快进入清朝最高决策层的视野,所提出的主张在洋务运动中付诸实践。该书最有可能是

A.《四洲志》 B.《海国图志》 C.《天演论》 D.《资政新篇》

27、[2013·天津卷] “不识国民之原理,不通世界之大势,不知政治之本原……而仅摭拾泰西皮毛……遂乃自足。”上述言论应当是

A.顽固派对洋务派的批评 B.洋务派对顽固派的批评

C.洋务派对维新派的批评 D.维新派对洋务派的批评

28、[2013·安徽卷] 梁启超在《戊戌政变记》中写道:“康有为以为望变法于朝廷,其事颇难。然各国之革政,未有不从国民而起者;故欲倡之于下,以唤起国民之议论,振刷国民之精神,使厚蓄其力,以待他日之用。”这说明

A.康梁意识到启发民智的重要 B.戊戌变法没有借鉴外国经验

C.康梁认为变法不能依靠朝廷 D.戊戌变法是发自民众的运动

29、[2013·福建卷] 1900年张之洞《劝学篇》出版英译本。美国媒体称,这标志着“长时期以来习惯于孔夫子的陈词滥调下变得死气沉沉的中国人,终于在时代的现实面前苏醒过来”。评论认为《劝学篇》

A.顺应时代潮流 B.是对传统文化的全面否定

C.指出中国未来之路 D.主张抛弃孔夫子中国才能觉醒

30、[2013·大纲全国卷] 张之洞在戊戌变法期间撰写的《劝学篇》,在知识分子中产生了极大影响,行销百万册。这反映出

A.保守势力转而支持改革 B.洋务派“中体西用”思想已过时

C.清政府成为变革的主导者 D.洋务派与维新派思想有共同之处

31、[2013·北京卷] 秦汉以来儒家思想不断发展。下列属于吸收外来文化因素、阐释儒家思想的著作是

①《春秋繁露》 ②《四书章句集注》 ③《儒林外史》 ④《孔子改制考》

A.①② B.②④ C.①③ D.③④

32、[2013·广东卷] 历史认识是人们对历史事物的描述、看法和评价。阅读材料,回答问题。

材料一 对于洋务运动,当时的人颇有批评,以下看法较具代表性:

刘锡鸿 中国空虚不在无船无炮,而在无人无财,此皆政教之过也;西洋技巧文字,似不可纷纷讲求,致群骛于末,而忘治道之本;不思整饬纪纲(纲常伦理),而惟骛心于凶器之末则何欤?——《刘光禄遗稿》

郭嵩焘 西洋立国以政教为本;日本仿行西法,大小取法泰西,月异而岁不同;(中国专注于造船、制器、练兵)考求洋人末务而忘其本,自以为安。——《伦敦与巴黎日记》

材料二 20世纪70年代,洋务运动被全面否定,曾经提出洋务运动具有一定积极意义的学者被扣上“崇洋媚外”的帽子,受到批判。80年代初出现了一股研究洋务运动的热潮,尽管在一些问题上争论较大,但洋务派引进西方技术符合时代潮流,有利于中国近代化的观点为越来越多的人所接受。

——据《洋务运动研究的回顾》等

(1)洋务运动的指导思想是什么?它是对鸦片战争前后出现的哪一思想的发展?(4分)

(2)刘锡鸿和郭嵩焘都批评洋务运动舍本逐末,但他们的主张并不相同。根据材料一对此加以分析。(10分)

(3)根据材料二和所学知识,从时代背景分析20世纪七八十年代对洋务运动评价发生变化的原因。(8分)

(4)通过对以上问题的回答,你认为历史认识受到哪些因素的影响?(3分)

五、默写反馈

1、早期维新思想的主张:

①经济:主张发展 ,与外国进行商战。

②文化:主张兴办学校,学习 。

③政治:主张革新,实行 。

2、对康梁维新思想的评价:

a.维新变法是近代中国先进知识分子探索救国救民真理的一次 ,也是资产阶级 运动,开阔了知识分子的眼界,提高了他们参与政治的热情;

b.维新派对封建制度的批判,客观上也有利于 ;

c.这次变法对激发人民的 起了重要作用,同时又是近代一次思想解放运动。

第14课 从“师夷长技”到维新变法

1、背景

A.封建社会晚期危机四伏; B.西方资本主义崛起,侵略扩张;

C.鸦片战争惊醒志士; D.经世致用思想奠定基础。

A.林则徐“开眼看世界”:林则徐设立译馆,编译出《四洲志》和《各国律例》,其

中① 是近代中国第一部系统的世界地理志。林则徐是近代中国开眼看世界的第一人。

B.魏源编写② :是当时介绍西方历史地理最详实的专著。在书中提出③ 的思想主张,成为近代中国学习西方的口号,同时也是几千年来对传统心态的一次挑战。

一、新思想萌发(师夷长技“思想)

2、代表

3、影响:迈出了近代中国向西方学习的第一步,是近代中国思想解放的开端。对当时知识界思想解放、向西方学习有重要的启迪作用。

4、局限:仅局限于著书立说,尚未付诸实践。停留在军事技术层面,未设计到变革封建制度

第14课 从“师夷长技”到维新变法

二、“中体西用”思想

A.外患:第二次鸦片战争结束后,列强加紧经济侵略;

B.内忧:太平天国危及清政府统治;

1、背景

2、内涵:洋务派肯定封建制度,强调以④ 作为国家安身立命的根本,同时主张采用西方先进科学技术,目的是挽救江河日下的封建统治。

3、实践:洋务运动

4、评价:洋务派将魏源提出的“师夷长技”的思想,付诸实践,创办了一批近代企业,开设了一批新式学堂,迈出了中国近代化历程的第一步。

A.原因:a.洋务运动的展开;b.⑤ 的产生;c.西学的传入。

B.代表人物:王韬、郑观应。

C.主张:a.经济上:发展民族工商业,与外国进行商战;

b.文化上:兴办学校,学习西方自然科学知识;

c.政治上:变法革新,实行⑥ 。

D.评价:a.反映了资产阶级的利益和要求,为康梁维新思想奠定基础。

b.早期维新思想还没有形成完整的理论,也没有付诸实践。

1、早期

三、维新变法思想

A.背景条件:a.思想条件:早期维新思想;

b.经济、阶级条件:19世纪末,民族资本主义经济得到⑦ ,民族资产阶级登上了政治舞台,要求发展民族经济,实现国家独立;

c.政治条件:甲午中日战争后,帝国主义掀起瓜分中国的狂潮,民族危机空前严重。

B.代表人物及主张:

d.康有为:发表⑧ ,从根本上动摇了封建统治者恪守祖训、反对变法的理论基础;发

表⑨ ,借助经学的外衣,否定君主专制统治,宣传维新变法的必要性和合理性。康有为的维新思想有力地抨击了封建顽固势力,被称为“思想界之一大飓风”“火山大喷火”;

b.梁启超:发表《变法通议》,抨击封建专制制度的危害和顽固派的因循守旧,宣

传⑩ 的思想;

c.严复:指出封建君主皆为“大盗窃国”,主张国家属于人民,王侯将相是人民的公仆。

C.实践:推动维新变法运动,结果失败。

2、晚期

C.评价:a.维新变法是近代中国先进知识分子探索救国救民真理的一次爱国运动,也是资产阶级

思想启蒙运动,开阔了知识分子的眼界,提高了他们参与政治的热情;

b.维新派对封建制度的批判,客观上也有利于资产阶级革命思想的传播;

c.这次变法对激发人民的爱国思想和民族精神起了重要作用,同时又是近代一次思想解放运动。

严复翻译的西学著作

《天演论》

《原富》

《法意》

《群己权界论》

……

第 1 页 共 8 页

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术