整本书阅读《乡土中国》之文字下乡 课件(共41张PPT) 统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 整本书阅读《乡土中国》之文字下乡 课件(共41张PPT) 统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-06 19:03:55 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

文字下乡

整本书阅读

——《乡土中国》

“土”

“愚”

乡下人在城里人眼睛里是“愚”的

1、乡下人在马路上听见背后汽车连续地按喇叭,慌了手脚,东避也不是,西躲又不是,司机拉住闸车,在玻璃窗里,探出半个头,向着那土老头儿,啐了一口:“笨蛋!”

如果这是愚,真冤枉了他们。

2、我曾带了学生下乡,田里长着包谷,有一位小姐,冒充着内行,说:“今年麦子长得这么高。”

乡下人没有见过城里的世面,因之而不明白怎样应付汽车,那是知识问题,不是智力问题。

【举例论证“愚”是城乡认知差异和思维差异造成的,受到生活环境、知识水平、社会风俗、历史背景、经济水平等多重因素的影响,并非智力水平的高低】

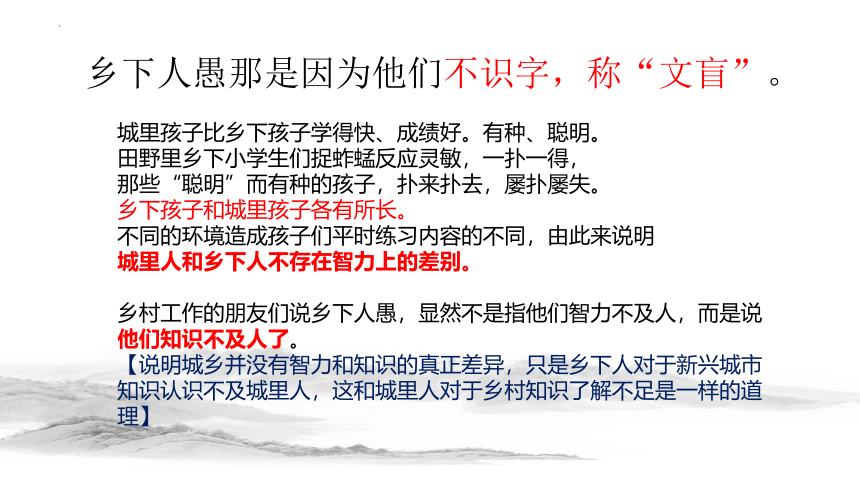

乡下人愚那是因为他们不识字,称“文盲”。

城里孩子比乡下孩子学得快、成绩好。有种、聪明。

田野里乡下小学生们捉蚱蜢反应灵敏,一扑一得,

那些“聪明”而有种的孩子,扑来扑去,屡扑屡失。

乡下孩子和城里孩子各有所长。

不同的环境造成孩子们平时练习内容的不同,由此来说明

城里人和乡下人不存在智力上的差别。

乡村工作的朋友们说乡下人愚,显然不是指他们智力不及人,而是说他们知识不及人了。

【说明城乡并没有智力和知识的真正差异,只是乡下人对于新兴城市知识认识不及城里人,这和城里人对于乡村知识了解不足是一样的道理】

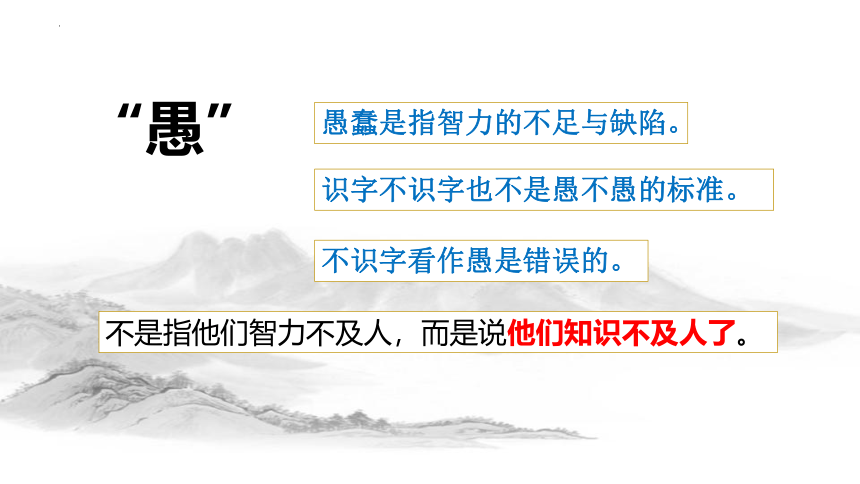

“愚”

识字不识字也不是愚不愚的标准。

愚蠢是指智力的不足与缺陷。

不识字看作愚是错误的。

不是指他们智力不及人,而是说他们知识不及人了。

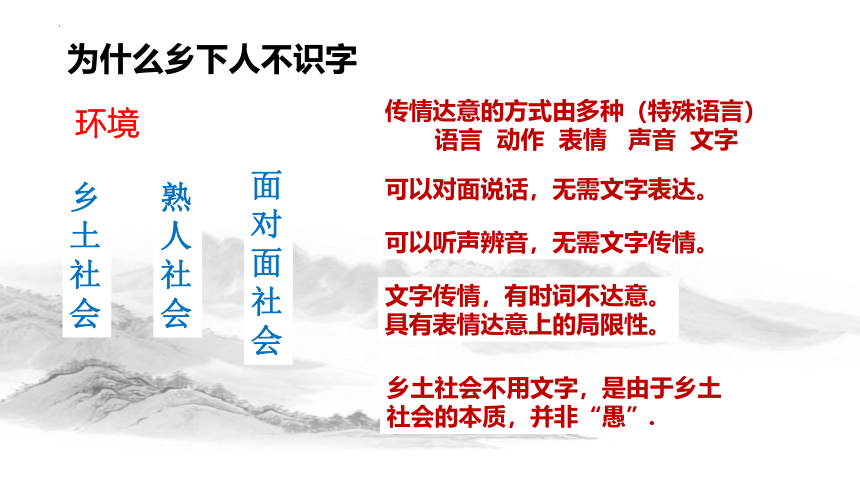

为什么乡下人不识字

环境

乡土社会

熟人社会

面对面社会

可以对面说话,无需文字表达。

可以听声辨音,无需文字传情。

文字传情,有时词不达意。具有表情达意上的局限性。

乡土社会不用文字,是由于乡土社会的本质,并非“愚”.

传情达意的方式由多种(特殊语言)

语言 动作 表情 声音 文字

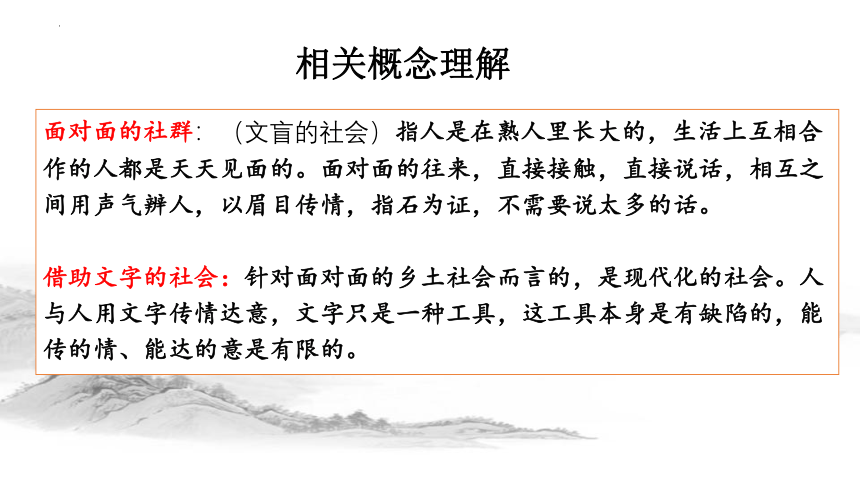

面对面的社群:(文盲的社会)指人是在熟人里长大的,生活上互相合作的人都是天天见面的。面对面的往来,直接接触,直接说话,相互之间用声气辨人,以眉目传情,指石为证,不需要说太多的话。

借助文字的社会:针对面对面的乡土社会而言的,是现代化的社会。人与人用文字传情达意,文字只是一种工具,这工具本身是有缺陷的,能传的情、能达的意是有限的。

相关概念理解

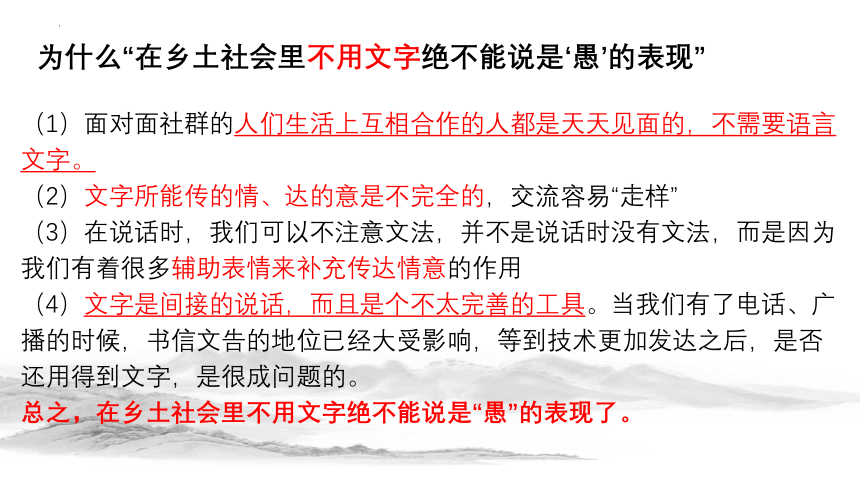

为什么“在乡土社会里不用文字绝不能说是‘愚’的表现”

(1)面对面社群的人们生活上互相合作的人都是天天见面的,不需要语言文字。

(2)文字所能传的情、达的意是不完全的,交流容易“走样”

(3)在说话时,我们可以不注意文法,并不是说话时没有文法,而是因为我们有着很多辅助表情来补充传达情意的作用

(4)文字是间接的说话,而且是个不太完善的工具。当我们有了电话、广播的时候,书信文告的地位已经大受影响,等到技术更加发达之后,是否还用得到文字,是很成问题的。

总之,在乡土社会里不用文字绝不能说是“愚”的表现了。

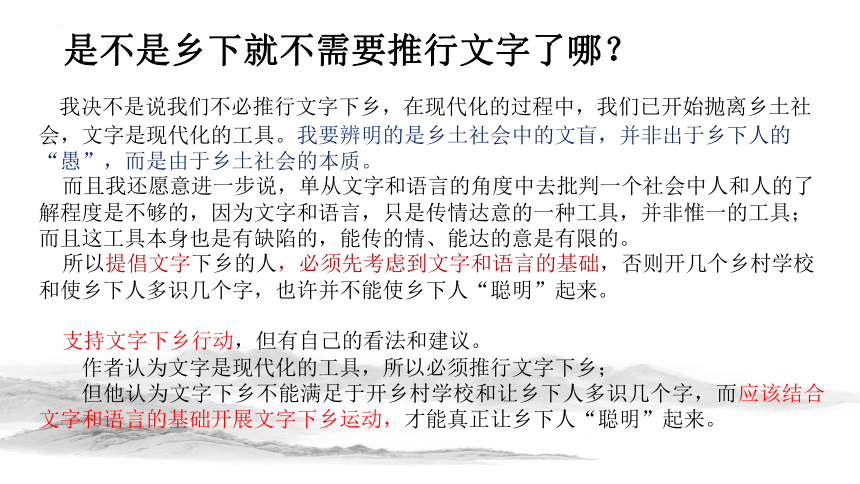

是不是乡下就不需要推行文字了哪?

我决不是说我们不必推行文字下乡,在现代化的过程中,我们已开始抛离乡土社会,文字是现代化的工具。我要辨明的是乡土社会中的文盲,并非出于乡下人的“愚”,而是由于乡土社会的本质。

而且我还愿意进一步说,单从文字和语言的角度中去批判一个社会中人和人的了解程度是不够的,因为文字和语言,只是传情达意的一种工具,并非惟一的工具;而且这工具本身也是有缺陷的,能传的情、能达的意是有限的。

所以提倡文字下乡的人,必须先考虑到文字和语言的基础,否则开几个乡村学校和使乡下人多识几个字,也许并不能使乡下人“聪明”起来。

支持文字下乡行动,但有自己的看法和建议。

作者认为文字是现代化的工具,所以必须推行文字下乡;

但他认为文字下乡不能满足于开乡村学校和让乡下人多识几个字,而应该结合文字和语言的基础开展文字下乡运动,才能真正让乡下人“聪明”起来。

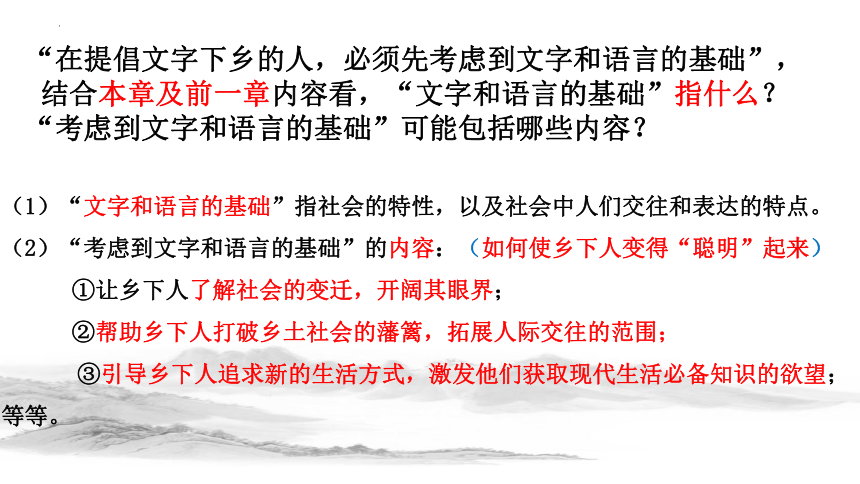

“在提倡文字下乡的人,必须先考虑到文字和语言的基础”,

结合本章及前一章内容看,“文字和语言的基础”指什么?“考虑到文字和语言的基础”可能包括哪些内容?

(1)“文字和语言的基础”指社会的特性,以及社会中人们交往和表达的特点。

(2)“考虑到文字和语言的基础”的内容:(如何使乡下人变得“聪明”起来)

①让乡下人了解社会的变迁,开阔其眼界;

②帮助乡下人打破乡土社会的藩篱,拓展人际交往的范围;

③引导乡下人追求新的生活方式,激发他们获取现代生活必备知识的欲望;等等。

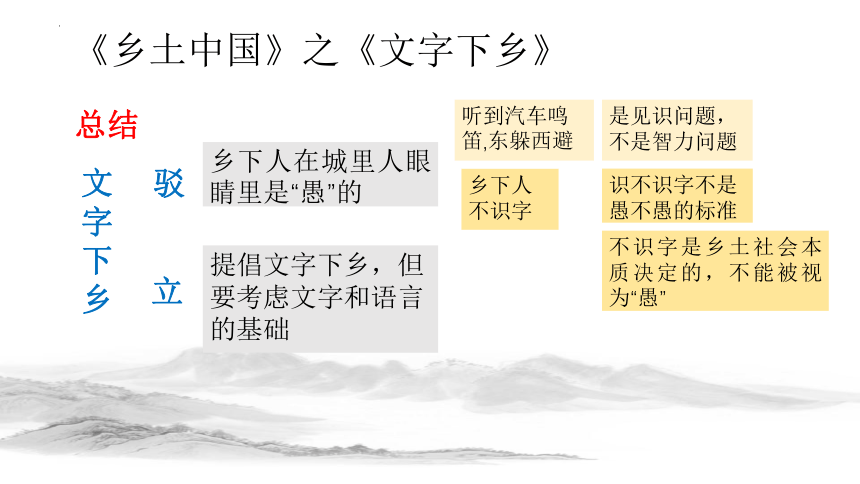

《乡土中国》之《文字下乡》

总结

文字下乡

驳

立

乡下人在城里人眼睛里是“愚”的

提倡文字下乡,但

要考虑文字和语言

的基础

听到汽车鸣

笛,东躲西避

是见识问题,

不是智力问题

乡下人

不识字

识不识字不是

愚不愚的标准

不识字是乡土社会本质决定的,不能被视为“愚”

再论文字下乡

整本书阅读

——《乡土中国》

在乡土社会中,语言是足够传递世代间的经验了。

没有用字来帮助他们在社会中生活的需要。

核心观点

乡土社会不需要文字。

再论文字下乡

(一)《文字下乡》从空间的角度探讨文字在传情达意方面给人们造成的阻隔,乡土社会是个面对面的社会,有话可以当面说明白,不必求助于文字

(二)《再论文字下乡》从时间的角度谈文字给人们造成的阻隔。

个人的今昔阻隔:靠词语跨越

社会的世代阻隔:靠语言文化跨越

整体把握:《文字下乡》和《再论文字下乡》

凭借记忆

能够相互学习,传递经验

可以得到自己的经验和别人经验

(经验积累,形成文化)

凭借本能

不能相互学习,传递经验

只能得到自己的经验

(机械重复)

人

小白鼠

闯迷宫

在社会生活

象征体系(词)

对比论证

一切文化或社会,必有词。

从具体情境中概括出普遍适用的概念

人与小白鼠:记忆与本能

人的生活和其他动物所不同的,是在他富于学习的能力。

学习打破个人今昔之隔

个人的今昔之隔:靠词语跨越

学 习

昔 今

词不等于文。

词:表达的符号,是用声音

说出来的符号,语言。

(包括文字、声音等)。

文:字

(写出来的符号,是用眼

睛可以看得到的符号)。

乡土社会,大体上,是没有“文字”的社会。

一切文化中不能没有“词”,

可是不一定有“文字”

个人的今昔之隔:靠词语跨越

1

2

3

生活安定

历世不移

个别经验=世代经验

乡土社会

没有时间阻隔

语言足够应付需要,不需要文字

在这种社会里,语言是足够传递世代间的经验了

经验有限,且缺少变化,只需要口口相传,无需文字记载

世代之隔

在一个乡土社会中生活的人所需记忆的

范围和生活在现代都市的人是不同的。

①乡土社会生活安定,以土地为生的人们往往历世不移,每代人的生活环境相同。

②生活环境相同决定了时代经验少有变化,无需累计。

③生活经验口口相传,无需文字。

孝通先生认为乡土社会需要的是语言,都市社会需要的是文字,费孝通先生在本章中提出“乡下人没有文字的需要”。概括乡土社会不需要文字的理由。

如果中国社会乡土性的基层发生了变化,也只有在发生了变化之后,文字才能下乡。

文字如何下乡

再论文字下乡

《文字下乡》

本篇从空间上的角度说明乡土社会没有文字的需求:

文中批驳了“城里人”对“乡下人”不识字的偏见,指出文字本身具有的传情达意的局限性等特点,指出在熟人社会中表情、动作和声音等特殊语言都能很好地起到传情达意的作用,文字就未免有些多余。而“文字下乡”,也不应是对“愚”的乡下人居高临下地强制推行的教化。

《再论文字下乡》

本篇从时间上的阻隔角度说明乡土社会没有文字的需求:

一是个人的今昔之隔,指个人一生中不断学习的过程需要记忆来连接今昔之经验;

二是社会的世代之隔,指社会共同创造集体记忆和文化经验靠语言将之延续下去。

只有当生活发生变化时,感到记忆不够时,才需要借用外在的工具即文字,否则口口相传的语言已经足以满足个人和社会的需求。

而乡土社会的特点正是“不流动”——生活形态定型,缺乏变化,因此从时间格局来看,乡土社会也没有文字的需求。

为什么乡土社会不需要文字?(结合两章内容)

展、评

1.文字的不适用性。文字下乡难,是因为在面对面的社群中,在其工作生活中,不需要文字。文字是现代化的工具,而且文字是间接的说话,对于乡下人来说是不完善、不方便的工具,在乡土社会,人们不会选择用文字来“说话”。

2.文字的局限性。文字所能传的情、达的意是不完全的。运用文字要讲究文法、讲究艺术,而说话却便宜得多,不需要注意文法,我们有着很多辅助表情来补充传达情意。面对面的语言交往如此直接,为什么舍此比较完善的交流方式而采用文字呢?

3. 文字的不必要性。在乡土社会中,语言就足够传递世代间的经验了。经验无需不断积累,只需老是保存。在乡土社会中,人们世世代代“日出而作,日落而息”。女孩子跟着母亲学习女红和做饭,男孩子和父亲学习种地和打猎,在没有外力干预的情况下,上千年的生活过程中并没有新的东西进入到乡土社会。生活方式没有改变,经验和知识只需要口耳相传就可以了,无需用文字来记载。

空间层面

时间层面

综合两篇内容,你认为,从基层上看,中国乡土社会没有文字的原因是什么?

原因是乡土社会中没有用文字来帮助人们在社会中生活的需要,具体体现为:

①乡土社会里,人与人面对面接触,语言是表意功能比文字更加完善的工具,而且还有表情、动作等象征体系帮助表达,根本用不着文字传情达意。

②乡土社会里人的生活是定型的,语言足够传递世代经验,根本用不着文字帮助记忆。

读《文字下乡》《再论文字下乡》

篇目 乡土社会及其生活的特点

乡土本色 乡土性:不流动、富于地方性、对人和物都很熟悉、终老是乡、法律无从发生、靠礼俗约束、因熟悉而信任、不太追求普遍的真理

文字下乡 面对面的社群、不必通报姓名、不需要使用文字。连语言本身都是不得已而采取的工具

从空间角度说明乡村是不需要文字的。

再论文字下乡 语言足够传递世代的经验,不需要借助文字生活

从时间角度论述乡下人无文字需要。

前三章之间是怎样的逻辑关系?

明确:

第一章是二三两章的基石,第一章讨论了乡土社会的性质特点,是二三章的理论基础;

二三两章之间的关系是并列关系,二三两章分别从空间角度和时间角度论证了“没有用字来帮助他们在社会中生活的需要”的结论;

三章内容整体上构成总分关系。

前三章之间是怎样的逻辑关系?

三章之间的关联,如下图所示:

如何更好地实现“文字下乡”?

首先,城里人与乡村人之间必须要保持相互尊重。这是实现“文字下乡”的前提条件。

其次,城里人必须了解乡村的环境、乡村人的生活习俗等等。

最后,城里人与乡村人之间必须保持沟通。

学以致用,分析现象

一、阅读曹文轩《草房子》选文,然后结合本章《文字下乡》的内容,回答问题

油麻地家底最厚实的一户人家,就是杜小康家,但它竟在一天早上,忽然一落千丈,跌落到了另一番境地里,杜家的独生子杜小康失学了,只好跟着父亲去放鸭。

小木船赶着鸭子,不知行驶了多久,当杜小康回头一看,已经不见油麻地时,他居然对父亲说:“我不去放鸭了,我要上岸回家……”他站在船上,向后眺望,除了朦朦胧胧的树烟,就什么也没有了。

杜雍和沉着脸,绝不回头去看一眼。他对杜小康带了哭腔的请求,置之不理,只是不停地撑着船,将鸭子一个劲赶向前方……

这一天,他们终于到达了目的地。

日子一天一天地过去了,父子俩也一天一天地感觉到,他们最大的敌人,也正在一步一步地向他们逼近:它就是孤独。

与这种孤独相比,杜小康退学后将自己关在红门里面产生的那点孤独,简直就算不得是孤独了。他们能一连十多天遇不到一个人。杜小康只能与父亲说说话。奇怪的是,他和父亲之间的对话,变得越来越单调,越来越干巴巴的了。除了必要的对话,他们几乎不知道再说些什么,而且,原先看来是必要的对话,现在也可以通过眼神或者干脆连眼神都不必给予,双方就能明白一切。言语被大量地省略了。这种省略,只能进一步强化似乎满世界都注满了的孤独。

用书中知识对画线句的现象进行分析。

杜小康和父亲的朝夕相处,恰恰对应了乡土社会是熟人社会,是面对面社群的特质。对于熟悉的人,人们不需要语言,通过动作、表情、声音、气味等象征体系就可以传达信息。

二、请阐释“人怕出名,猪怕壮”这一俗语的社会基础。

“人怕出名,猪怕壮”指人怕出了名招致麻烦,就像猪长肥了就要被宰杀一样。

其社会基础是乡土社会为定型的生活,这种传统的处世之道,强调为人行事,懂得方寸,低调不张扬,知进退取舍,方能保护自己。

三、以下三个场景,小组讨论分享。

1.在传统的鲁西农村,家家户户都在田地里种植各种蔬菜和瓜果。无论是谁,口渴了想吃一个瓜果就可以到地里随便摘一个。但是看到插了草标记号的一定不会摘,因为这是主人家留作来年种子的瓜果。仔细观察,搜集整理农村地区的这类现象,请从文字下乡的空间角度来解释这类现象。

三、以下三个场景,小组讨论分享。

2.以前,你的祖辈或父辈结婚时在婚床上放置各种干果吗 如果放了,又有哪些呢 各自的寓意是什么 现在的人结婚,婚床上还放吗 为什么 请从文字下乡的时间角度来解释分析。

现在很多人结婚,男方都会在新房的床上撒上红枣、花生、桂圆、莲子、瓜子、栗子等等干果,寓意就是“枣生桂子”,表达了对新人“早生贵子”的美好意愿。 当然有些地区不是撒这些,还可能往床上撒一些别的东西,比如小麦等谷物,还有撒硬币的。这些都试带有美好的含意。

红枣

枣”与“早”音相似,在中国大部分地区在结婚的时候,在新人的床上放上红枣和花生的风俗习惯,寓意早生贵子。另外,红枣同时也象征着爱情红红火火,祝福新的生活红似火。也有些地方,爱用荔枝或粟子组为果盘,因“荔枝”或“栗子”与“立子”谐音,寓“早立子”即早生儿子的祝愿。

花生

花生作为吉祥喜庆的象征,寓意多子多孙儿孙满堂,预示相爱的人永远在一起,永不分离,象征着生活多姿多彩,象征长寿多福,如意平安幸福!玲珑精致、妙趣横生的花生寄托着人们对生活的美好祝愿,体现出传统生活中的雅趣,也预示着果实累累,事业成功。

桂圆

桂圆是一种水果,新鲜的叫龙眼,晒干了的叫桂圆。一般在婚礼上,桂圆有早生贵子的意思,也有富贵利达、团团圆圆的意思。

莲子

莲上有荷,荷下有藕,其意寓就是“佳偶(藕)天成”;藕内有丝,其寓意是丝丝(思思)不断,即使不在一起,也思思不断;莲子有心,其寓意就是“郎有心,妹有意”。于是两人佳偶天成,和和美美,婚姻圆圆满满,婚后子孙满堂。

其他干果

除了典型的早生贵子干果,有的还会撒上瓜子、栗子、核桃等,甚至有的在婚床上撒一些麦子,代表麦麦(脉脉)相传,也是希望新人能多子多福,子孙后代传承不断。

三、以下三个场景,小组讨论分享。

3.在农村传统集市活动中,买卖牲畜的商贩与掮客(中介)讨价还价时不用说话,而是将手伸入对方长长的袖口里触摸对方的手形来完成交易。

思考这种不用文字的交流反映出了传统中国乡村的哪些特点。

阅读《边城》选文,回答问题。

1.选文中出现的“唱歌”“车路”“马路”“渡船”“碾坊”等词语分别是什么意思 请用通俗的语言简要解释。

深研文本 拓展延伸

①“唱歌”是青年男女向彼此求爱的方式,是一种自由恋爱的表达。

②“车路”是指将自己的人生大事托付给媒人,请媒人去向意中人说亲,是一种“官方的”、被动的求婚方式。

③“马路”是指将人生大事掌握在自己手里,主动花时间和精力唱歌求爱。是一种的、自由的求婚方式。

④“碾坊”代表的是碾坊主王团总的女儿,象征着丰足的物质。选择碾坊,就意味受衣食无忧的富足生活。

⑤“渡船”代表的是撑船老人的孙女翠翠,象征着美好的爱情。选择渡船,就意味着愿意接受风吹雨打的水上生活。

①“唱歌”“车路”“马路”是边城茶峒地方男女婚姻中的一些特殊语言。茶峒属于传统的乡土社会,人们在长时间相处中,彼此熟悉,有着相似的经历,这些以车、马、唱歌等为象征的语言,有着当地人共同认同的固定意义,是其日常生活的一部分。非此环境中的人因为并不拥有这样的共同经历与生活经验,自然很难理解某些固定的语言,而需要借助小说中具体的情境进行理解。

②“渡船”“碾坊”这两个具有象征意义的词语适用的范围更小一些,是大老和二老比熟悉的词语,两人为兄弟,都对翠翠抱有美好的感情,兄弟二人熟知彼此,使用的语言具有更小团体中的特殊语言的意味。这种发生在二人之间的特殊语言,二人以外的人很不明白。

文字下乡

整本书阅读

——《乡土中国》

“土”

“愚”

乡下人在城里人眼睛里是“愚”的

1、乡下人在马路上听见背后汽车连续地按喇叭,慌了手脚,东避也不是,西躲又不是,司机拉住闸车,在玻璃窗里,探出半个头,向着那土老头儿,啐了一口:“笨蛋!”

如果这是愚,真冤枉了他们。

2、我曾带了学生下乡,田里长着包谷,有一位小姐,冒充着内行,说:“今年麦子长得这么高。”

乡下人没有见过城里的世面,因之而不明白怎样应付汽车,那是知识问题,不是智力问题。

【举例论证“愚”是城乡认知差异和思维差异造成的,受到生活环境、知识水平、社会风俗、历史背景、经济水平等多重因素的影响,并非智力水平的高低】

乡下人愚那是因为他们不识字,称“文盲”。

城里孩子比乡下孩子学得快、成绩好。有种、聪明。

田野里乡下小学生们捉蚱蜢反应灵敏,一扑一得,

那些“聪明”而有种的孩子,扑来扑去,屡扑屡失。

乡下孩子和城里孩子各有所长。

不同的环境造成孩子们平时练习内容的不同,由此来说明

城里人和乡下人不存在智力上的差别。

乡村工作的朋友们说乡下人愚,显然不是指他们智力不及人,而是说他们知识不及人了。

【说明城乡并没有智力和知识的真正差异,只是乡下人对于新兴城市知识认识不及城里人,这和城里人对于乡村知识了解不足是一样的道理】

“愚”

识字不识字也不是愚不愚的标准。

愚蠢是指智力的不足与缺陷。

不识字看作愚是错误的。

不是指他们智力不及人,而是说他们知识不及人了。

为什么乡下人不识字

环境

乡土社会

熟人社会

面对面社会

可以对面说话,无需文字表达。

可以听声辨音,无需文字传情。

文字传情,有时词不达意。具有表情达意上的局限性。

乡土社会不用文字,是由于乡土社会的本质,并非“愚”.

传情达意的方式由多种(特殊语言)

语言 动作 表情 声音 文字

面对面的社群:(文盲的社会)指人是在熟人里长大的,生活上互相合作的人都是天天见面的。面对面的往来,直接接触,直接说话,相互之间用声气辨人,以眉目传情,指石为证,不需要说太多的话。

借助文字的社会:针对面对面的乡土社会而言的,是现代化的社会。人与人用文字传情达意,文字只是一种工具,这工具本身是有缺陷的,能传的情、能达的意是有限的。

相关概念理解

为什么“在乡土社会里不用文字绝不能说是‘愚’的表现”

(1)面对面社群的人们生活上互相合作的人都是天天见面的,不需要语言文字。

(2)文字所能传的情、达的意是不完全的,交流容易“走样”

(3)在说话时,我们可以不注意文法,并不是说话时没有文法,而是因为我们有着很多辅助表情来补充传达情意的作用

(4)文字是间接的说话,而且是个不太完善的工具。当我们有了电话、广播的时候,书信文告的地位已经大受影响,等到技术更加发达之后,是否还用得到文字,是很成问题的。

总之,在乡土社会里不用文字绝不能说是“愚”的表现了。

是不是乡下就不需要推行文字了哪?

我决不是说我们不必推行文字下乡,在现代化的过程中,我们已开始抛离乡土社会,文字是现代化的工具。我要辨明的是乡土社会中的文盲,并非出于乡下人的“愚”,而是由于乡土社会的本质。

而且我还愿意进一步说,单从文字和语言的角度中去批判一个社会中人和人的了解程度是不够的,因为文字和语言,只是传情达意的一种工具,并非惟一的工具;而且这工具本身也是有缺陷的,能传的情、能达的意是有限的。

所以提倡文字下乡的人,必须先考虑到文字和语言的基础,否则开几个乡村学校和使乡下人多识几个字,也许并不能使乡下人“聪明”起来。

支持文字下乡行动,但有自己的看法和建议。

作者认为文字是现代化的工具,所以必须推行文字下乡;

但他认为文字下乡不能满足于开乡村学校和让乡下人多识几个字,而应该结合文字和语言的基础开展文字下乡运动,才能真正让乡下人“聪明”起来。

“在提倡文字下乡的人,必须先考虑到文字和语言的基础”,

结合本章及前一章内容看,“文字和语言的基础”指什么?“考虑到文字和语言的基础”可能包括哪些内容?

(1)“文字和语言的基础”指社会的特性,以及社会中人们交往和表达的特点。

(2)“考虑到文字和语言的基础”的内容:(如何使乡下人变得“聪明”起来)

①让乡下人了解社会的变迁,开阔其眼界;

②帮助乡下人打破乡土社会的藩篱,拓展人际交往的范围;

③引导乡下人追求新的生活方式,激发他们获取现代生活必备知识的欲望;等等。

《乡土中国》之《文字下乡》

总结

文字下乡

驳

立

乡下人在城里人眼睛里是“愚”的

提倡文字下乡,但

要考虑文字和语言

的基础

听到汽车鸣

笛,东躲西避

是见识问题,

不是智力问题

乡下人

不识字

识不识字不是

愚不愚的标准

不识字是乡土社会本质决定的,不能被视为“愚”

再论文字下乡

整本书阅读

——《乡土中国》

在乡土社会中,语言是足够传递世代间的经验了。

没有用字来帮助他们在社会中生活的需要。

核心观点

乡土社会不需要文字。

再论文字下乡

(一)《文字下乡》从空间的角度探讨文字在传情达意方面给人们造成的阻隔,乡土社会是个面对面的社会,有话可以当面说明白,不必求助于文字

(二)《再论文字下乡》从时间的角度谈文字给人们造成的阻隔。

个人的今昔阻隔:靠词语跨越

社会的世代阻隔:靠语言文化跨越

整体把握:《文字下乡》和《再论文字下乡》

凭借记忆

能够相互学习,传递经验

可以得到自己的经验和别人经验

(经验积累,形成文化)

凭借本能

不能相互学习,传递经验

只能得到自己的经验

(机械重复)

人

小白鼠

闯迷宫

在社会生活

象征体系(词)

对比论证

一切文化或社会,必有词。

从具体情境中概括出普遍适用的概念

人与小白鼠:记忆与本能

人的生活和其他动物所不同的,是在他富于学习的能力。

学习打破个人今昔之隔

个人的今昔之隔:靠词语跨越

学 习

昔 今

词不等于文。

词:表达的符号,是用声音

说出来的符号,语言。

(包括文字、声音等)。

文:字

(写出来的符号,是用眼

睛可以看得到的符号)。

乡土社会,大体上,是没有“文字”的社会。

一切文化中不能没有“词”,

可是不一定有“文字”

个人的今昔之隔:靠词语跨越

1

2

3

生活安定

历世不移

个别经验=世代经验

乡土社会

没有时间阻隔

语言足够应付需要,不需要文字

在这种社会里,语言是足够传递世代间的经验了

经验有限,且缺少变化,只需要口口相传,无需文字记载

世代之隔

在一个乡土社会中生活的人所需记忆的

范围和生活在现代都市的人是不同的。

①乡土社会生活安定,以土地为生的人们往往历世不移,每代人的生活环境相同。

②生活环境相同决定了时代经验少有变化,无需累计。

③生活经验口口相传,无需文字。

孝通先生认为乡土社会需要的是语言,都市社会需要的是文字,费孝通先生在本章中提出“乡下人没有文字的需要”。概括乡土社会不需要文字的理由。

如果中国社会乡土性的基层发生了变化,也只有在发生了变化之后,文字才能下乡。

文字如何下乡

再论文字下乡

《文字下乡》

本篇从空间上的角度说明乡土社会没有文字的需求:

文中批驳了“城里人”对“乡下人”不识字的偏见,指出文字本身具有的传情达意的局限性等特点,指出在熟人社会中表情、动作和声音等特殊语言都能很好地起到传情达意的作用,文字就未免有些多余。而“文字下乡”,也不应是对“愚”的乡下人居高临下地强制推行的教化。

《再论文字下乡》

本篇从时间上的阻隔角度说明乡土社会没有文字的需求:

一是个人的今昔之隔,指个人一生中不断学习的过程需要记忆来连接今昔之经验;

二是社会的世代之隔,指社会共同创造集体记忆和文化经验靠语言将之延续下去。

只有当生活发生变化时,感到记忆不够时,才需要借用外在的工具即文字,否则口口相传的语言已经足以满足个人和社会的需求。

而乡土社会的特点正是“不流动”——生活形态定型,缺乏变化,因此从时间格局来看,乡土社会也没有文字的需求。

为什么乡土社会不需要文字?(结合两章内容)

展、评

1.文字的不适用性。文字下乡难,是因为在面对面的社群中,在其工作生活中,不需要文字。文字是现代化的工具,而且文字是间接的说话,对于乡下人来说是不完善、不方便的工具,在乡土社会,人们不会选择用文字来“说话”。

2.文字的局限性。文字所能传的情、达的意是不完全的。运用文字要讲究文法、讲究艺术,而说话却便宜得多,不需要注意文法,我们有着很多辅助表情来补充传达情意。面对面的语言交往如此直接,为什么舍此比较完善的交流方式而采用文字呢?

3. 文字的不必要性。在乡土社会中,语言就足够传递世代间的经验了。经验无需不断积累,只需老是保存。在乡土社会中,人们世世代代“日出而作,日落而息”。女孩子跟着母亲学习女红和做饭,男孩子和父亲学习种地和打猎,在没有外力干预的情况下,上千年的生活过程中并没有新的东西进入到乡土社会。生活方式没有改变,经验和知识只需要口耳相传就可以了,无需用文字来记载。

空间层面

时间层面

综合两篇内容,你认为,从基层上看,中国乡土社会没有文字的原因是什么?

原因是乡土社会中没有用文字来帮助人们在社会中生活的需要,具体体现为:

①乡土社会里,人与人面对面接触,语言是表意功能比文字更加完善的工具,而且还有表情、动作等象征体系帮助表达,根本用不着文字传情达意。

②乡土社会里人的生活是定型的,语言足够传递世代经验,根本用不着文字帮助记忆。

读《文字下乡》《再论文字下乡》

篇目 乡土社会及其生活的特点

乡土本色 乡土性:不流动、富于地方性、对人和物都很熟悉、终老是乡、法律无从发生、靠礼俗约束、因熟悉而信任、不太追求普遍的真理

文字下乡 面对面的社群、不必通报姓名、不需要使用文字。连语言本身都是不得已而采取的工具

从空间角度说明乡村是不需要文字的。

再论文字下乡 语言足够传递世代的经验,不需要借助文字生活

从时间角度论述乡下人无文字需要。

前三章之间是怎样的逻辑关系?

明确:

第一章是二三两章的基石,第一章讨论了乡土社会的性质特点,是二三章的理论基础;

二三两章之间的关系是并列关系,二三两章分别从空间角度和时间角度论证了“没有用字来帮助他们在社会中生活的需要”的结论;

三章内容整体上构成总分关系。

前三章之间是怎样的逻辑关系?

三章之间的关联,如下图所示:

如何更好地实现“文字下乡”?

首先,城里人与乡村人之间必须要保持相互尊重。这是实现“文字下乡”的前提条件。

其次,城里人必须了解乡村的环境、乡村人的生活习俗等等。

最后,城里人与乡村人之间必须保持沟通。

学以致用,分析现象

一、阅读曹文轩《草房子》选文,然后结合本章《文字下乡》的内容,回答问题

油麻地家底最厚实的一户人家,就是杜小康家,但它竟在一天早上,忽然一落千丈,跌落到了另一番境地里,杜家的独生子杜小康失学了,只好跟着父亲去放鸭。

小木船赶着鸭子,不知行驶了多久,当杜小康回头一看,已经不见油麻地时,他居然对父亲说:“我不去放鸭了,我要上岸回家……”他站在船上,向后眺望,除了朦朦胧胧的树烟,就什么也没有了。

杜雍和沉着脸,绝不回头去看一眼。他对杜小康带了哭腔的请求,置之不理,只是不停地撑着船,将鸭子一个劲赶向前方……

这一天,他们终于到达了目的地。

日子一天一天地过去了,父子俩也一天一天地感觉到,他们最大的敌人,也正在一步一步地向他们逼近:它就是孤独。

与这种孤独相比,杜小康退学后将自己关在红门里面产生的那点孤独,简直就算不得是孤独了。他们能一连十多天遇不到一个人。杜小康只能与父亲说说话。奇怪的是,他和父亲之间的对话,变得越来越单调,越来越干巴巴的了。除了必要的对话,他们几乎不知道再说些什么,而且,原先看来是必要的对话,现在也可以通过眼神或者干脆连眼神都不必给予,双方就能明白一切。言语被大量地省略了。这种省略,只能进一步强化似乎满世界都注满了的孤独。

用书中知识对画线句的现象进行分析。

杜小康和父亲的朝夕相处,恰恰对应了乡土社会是熟人社会,是面对面社群的特质。对于熟悉的人,人们不需要语言,通过动作、表情、声音、气味等象征体系就可以传达信息。

二、请阐释“人怕出名,猪怕壮”这一俗语的社会基础。

“人怕出名,猪怕壮”指人怕出了名招致麻烦,就像猪长肥了就要被宰杀一样。

其社会基础是乡土社会为定型的生活,这种传统的处世之道,强调为人行事,懂得方寸,低调不张扬,知进退取舍,方能保护自己。

三、以下三个场景,小组讨论分享。

1.在传统的鲁西农村,家家户户都在田地里种植各种蔬菜和瓜果。无论是谁,口渴了想吃一个瓜果就可以到地里随便摘一个。但是看到插了草标记号的一定不会摘,因为这是主人家留作来年种子的瓜果。仔细观察,搜集整理农村地区的这类现象,请从文字下乡的空间角度来解释这类现象。

三、以下三个场景,小组讨论分享。

2.以前,你的祖辈或父辈结婚时在婚床上放置各种干果吗 如果放了,又有哪些呢 各自的寓意是什么 现在的人结婚,婚床上还放吗 为什么 请从文字下乡的时间角度来解释分析。

现在很多人结婚,男方都会在新房的床上撒上红枣、花生、桂圆、莲子、瓜子、栗子等等干果,寓意就是“枣生桂子”,表达了对新人“早生贵子”的美好意愿。 当然有些地区不是撒这些,还可能往床上撒一些别的东西,比如小麦等谷物,还有撒硬币的。这些都试带有美好的含意。

红枣

枣”与“早”音相似,在中国大部分地区在结婚的时候,在新人的床上放上红枣和花生的风俗习惯,寓意早生贵子。另外,红枣同时也象征着爱情红红火火,祝福新的生活红似火。也有些地方,爱用荔枝或粟子组为果盘,因“荔枝”或“栗子”与“立子”谐音,寓“早立子”即早生儿子的祝愿。

花生

花生作为吉祥喜庆的象征,寓意多子多孙儿孙满堂,预示相爱的人永远在一起,永不分离,象征着生活多姿多彩,象征长寿多福,如意平安幸福!玲珑精致、妙趣横生的花生寄托着人们对生活的美好祝愿,体现出传统生活中的雅趣,也预示着果实累累,事业成功。

桂圆

桂圆是一种水果,新鲜的叫龙眼,晒干了的叫桂圆。一般在婚礼上,桂圆有早生贵子的意思,也有富贵利达、团团圆圆的意思。

莲子

莲上有荷,荷下有藕,其意寓就是“佳偶(藕)天成”;藕内有丝,其寓意是丝丝(思思)不断,即使不在一起,也思思不断;莲子有心,其寓意就是“郎有心,妹有意”。于是两人佳偶天成,和和美美,婚姻圆圆满满,婚后子孙满堂。

其他干果

除了典型的早生贵子干果,有的还会撒上瓜子、栗子、核桃等,甚至有的在婚床上撒一些麦子,代表麦麦(脉脉)相传,也是希望新人能多子多福,子孙后代传承不断。

三、以下三个场景,小组讨论分享。

3.在农村传统集市活动中,买卖牲畜的商贩与掮客(中介)讨价还价时不用说话,而是将手伸入对方长长的袖口里触摸对方的手形来完成交易。

思考这种不用文字的交流反映出了传统中国乡村的哪些特点。

阅读《边城》选文,回答问题。

1.选文中出现的“唱歌”“车路”“马路”“渡船”“碾坊”等词语分别是什么意思 请用通俗的语言简要解释。

深研文本 拓展延伸

①“唱歌”是青年男女向彼此求爱的方式,是一种自由恋爱的表达。

②“车路”是指将自己的人生大事托付给媒人,请媒人去向意中人说亲,是一种“官方的”、被动的求婚方式。

③“马路”是指将人生大事掌握在自己手里,主动花时间和精力唱歌求爱。是一种的、自由的求婚方式。

④“碾坊”代表的是碾坊主王团总的女儿,象征着丰足的物质。选择碾坊,就意味受衣食无忧的富足生活。

⑤“渡船”代表的是撑船老人的孙女翠翠,象征着美好的爱情。选择渡船,就意味着愿意接受风吹雨打的水上生活。

①“唱歌”“车路”“马路”是边城茶峒地方男女婚姻中的一些特殊语言。茶峒属于传统的乡土社会,人们在长时间相处中,彼此熟悉,有着相似的经历,这些以车、马、唱歌等为象征的语言,有着当地人共同认同的固定意义,是其日常生活的一部分。非此环境中的人因为并不拥有这样的共同经历与生活经验,自然很难理解某些固定的语言,而需要借助小说中具体的情境进行理解。

②“渡船”“碾坊”这两个具有象征意义的词语适用的范围更小一些,是大老和二老比熟悉的词语,两人为兄弟,都对翠翠抱有美好的感情,兄弟二人熟知彼此,使用的语言具有更小团体中的特殊语言的意味。这种发生在二人之间的特殊语言,二人以外的人很不明白。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读