折线统计图[下学期]

图片预览

文档简介

折线统计图

苏教版第八册

深圳市北斗小学

黄淑娟

折线统计图

教学内容:苏教版四年级下册第94—96页

教学目的:

1、 使学生认识简单的折线统计图,了解简单折线统计图的基本结构,体会折线统计图的特点,会用简单的折线统计图表示数据,并能进行简单的分析。

2、 使学生在读统计图、画统计图、分析统计图的过程中,进一步掌握统计的方法,发展统计观念。

3、 使学生愿意积极参与统计活动,在活动中主动与人合作,感受到统计与生活的联系,体会统计在日常生活里的作用。

教学重点:体会折线统计图的特点,能运用简单的折线统计图表示数据。

教学难点:能根据简单的折线统计图进行简单的分析或预测。

教学准备:课件,学生课前先统计这几年班中同学家里拥有计算机的情况。

教学过程:

设计意图 教学过程 修改意见

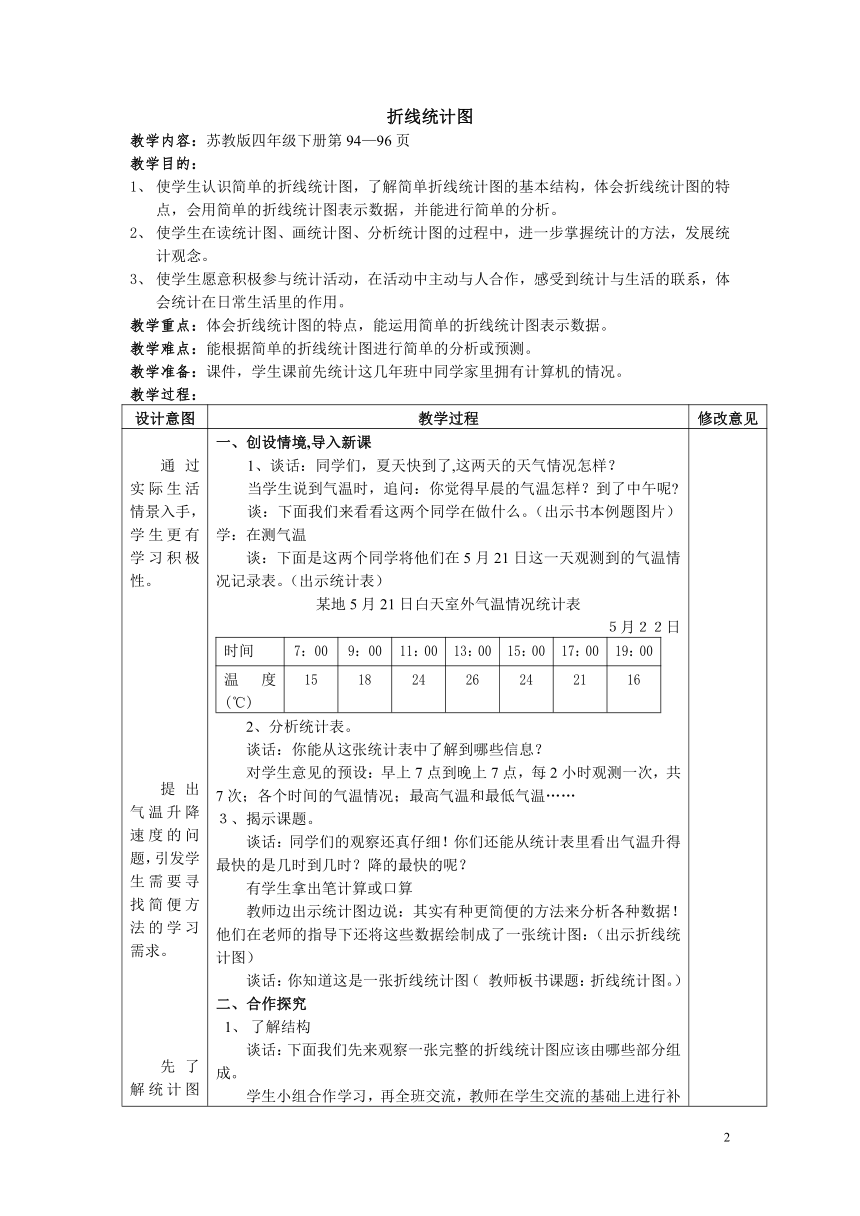

通过实际生活情景入手,学生更有学习积极性。提出气温升降速度的问题,引发学生需要寻找简便方法的学习需求。先了解统计图的结构,有利于学生观察统计图,找出相关信息。让学生找信息的过程中,感知直线陡峭度反映数据的变化情况。让学生自己制作表格,加深对折线统计图各部分的认识。 课后布置的作业,可以让学生把学习到的知识用到学习生活中,感受折线统计图的作用! 一、创设情境,导入新课1、谈话:同学们,夏天快到了,这两天的天气情况怎样?当学生说到气温时,追问:你觉得早晨的气温怎样?到了中午呢 谈:下面我们来看看这两个同学在做什么。(出示书本例题图片)学:在测气温 谈:下面是这两个同学将他们在5月21日这一天观测到的气温情况记录表。(出示统计表)某地5月21日白天室外气温情况统计表5月22日时间7:009:0011:0013:0015:0017:0019:00温度(℃)151824262421162、分析统计表。 谈话:你能从这张统计表中了解到哪些信息? 对学生意见的预设:早上7点到晚上7点,每2小时观测一次,共7次;各个时间的气温情况;最高气温和最低气温……3、揭示课题。谈话:同学们的观察还真仔细!你们还能从统计表里看出气温升得最快的是几时到几时?降的最快的呢?有学生拿出笔计算或口算 教师边出示统计图边说:其实有种更简便的方法来分析各种数据!他们在老师的指导下还将这些数据绘制成了一张统计图:(出示折线统计图) 谈话:你知道这是一张折线统计图( 教师板书课题:折线统计图。)二、合作探究了解结构谈话:下面我们先来观察一张完整的折线统计图应该由哪些部分组成。 学生小组合作学习,再全班交流,教师在学生交流的基础上进行补充,并相应介绍折线统计图各部分的名称:横轴:一般用于标明时间的前后。纵轴:标明数据。两点间有连线标注数据:在所描的点的上边或下边写上数据,不要写在折线上。制表日期。探究特征,感悟优点。谈话: 现在请同学们再看折线统计图,还能说出每隔几个小时测量一次气温?什么时候气温最高,什么时候最低吗?(引导学生根据横轴和纵轴上的刻度去观察) 你能知道从7时到9时的气温是怎么变化的?(学生可能说出根据折线从下往上生知道气温是上升的。)小结并追问:折线从下往上升,表示气温上升,你们能不用计算说出气温升得最快的是几时到几时?降得最快的呢?(学生根据折线的陡峭程度说出了气温升得最快的时段和降得最快的时段)小结:同学们,原来这个统计图还能帮助我们了解到气温的变化情况,如果折线越陡,表示气温变化得越快,反之则变化得越慢。3、比较折线统计图和统计表问:通过观察折线统计图和统计表,它们都能让我们知道每隔多长时间量一次气温,知道了最高最低气温、早晚温度低中午温度高。但是如果要知道气温的变化情况,折线统计图和统计表哪个能更清楚的反映出来?为什么?引导学生体会如果画出折线统计图,只需要看折线的陡峭程度来观察数据变化的快慢,但是统计表还需要通过计算来比较。 4、联系生活举例。 你有没有在其他地方见过类似这样的图?(指名学生回答) 教师小结折线统计图的优点:不但能表示出数量的多少,而且能清楚地表示出数量增减变化的情况。三、制作统计图谈话:事先我们一起收集了这几年中我们班同学家庭拥有计算机的情况,并制成了统计表,谁来介绍一下。(学生利用事先制成的统计表介绍数据)下面我们将它制成折线统计图(学生独立在练习纸上尝试练习)教师指名展示制成的统计图,同学互相评价并改正,重点关注以下问题:表中的每一个数据是否在统计图中得到了正确的表示;两点之间是否连了线段,点的上面或下面是否标注了数据;右上角上的日期是否填写了。 统计分析:从这张统计图上你可以获得哪些信息? 对学生发表的意见的预设:每年度的数据;变化情况;哪两年间上升得最快等等。 谈话:你能预测今后几年中我们班同学家庭拥有计算机的情况吗?(可能逐渐稳定,也可能还有上升空间,但上升的空间不是非常大) 比较折线统计图和统计表,你有什么想法?(折线统计图不但和统计表一样可以反映数据的多少,并且比较易于反映几年中本班同学家庭计算机拥有量的变化情况:持续上升,没有下降)四、综合运用1、统计心跳情况。(想想做做第1题)谈话:同学们都喜欢运动吧,你有没有注意过运动前后咱们的心跳情况?是怎样的?这里有一幅折线统计图,反映了一个小朋友在跳绳前后的心跳统计情况,我们一起来看看。出示下图:谈话:从这张图上,你可以知道些什么?或者你有什么问题想考考大家吗?(同桌交流自己的发现或相互问答)问:你能预测再往后几分钟小红的心跳情况吗?(学生可能会说趋于稳定,不会一直下降,因为小朋友的心跳稳定在每分80~90次左右)2、统计身高。(想想做做第2题)谈话:除了刚才我们讨论的这些情况外,还有很多数据比较适合用折线统计图来统计分析,比如我们同学的身高情况。以下是小明在6——12岁之间每年生日时测得的身高统计表:年龄6岁7岁8岁9岁10岁11岁12岁身高(cm)116121128130133136142谈:请同学们先来观察统计图的结构。和我们之前的统计图一样吗?学生发现纵轴0直接就到了110。引导学生理解小明的身高数据集中在110——145cm之间,所以0——110这一段刻度可以省略。学生根据统计表上的数据完成折线统计图。完了全班交流从图中知道了什么,让学生说小明从几岁到几岁增长了多少米,从几岁到几岁身高增长得比较快,从几岁到几岁身高增长得比较慢。进一步体会折线统计图不但能表示出数量的多少,而且能清楚地表示出数量增减变化的情况。3、教学“你知道吗”。让学生阅读“你知道吗”的内容。提问:通过阅读你知道了什么?你认为这幅统计图是什么统计图?(既是不完整的条形统计图,又有折线统计图的成分)它有什么优点?(简明、生动、形象,给人的印象深刻)五、课堂总结提问:通过本节课的学习你知道了什么,掌握了什么本领?用折线统计图描述数据有什么优点?制作折线统计图时要特别注意什么?六、课外作业统计自己前几次单元测试的成绩,并制作成条形统计图,看看自己的成绩是否稳定。教师提供空白图表。

板书设计 折线统计图横轴纵轴点、连线标注数据填写制表日期 教学反思

PAGE

6

苏教版第八册

深圳市北斗小学

黄淑娟

折线统计图

教学内容:苏教版四年级下册第94—96页

教学目的:

1、 使学生认识简单的折线统计图,了解简单折线统计图的基本结构,体会折线统计图的特点,会用简单的折线统计图表示数据,并能进行简单的分析。

2、 使学生在读统计图、画统计图、分析统计图的过程中,进一步掌握统计的方法,发展统计观念。

3、 使学生愿意积极参与统计活动,在活动中主动与人合作,感受到统计与生活的联系,体会统计在日常生活里的作用。

教学重点:体会折线统计图的特点,能运用简单的折线统计图表示数据。

教学难点:能根据简单的折线统计图进行简单的分析或预测。

教学准备:课件,学生课前先统计这几年班中同学家里拥有计算机的情况。

教学过程:

设计意图 教学过程 修改意见

通过实际生活情景入手,学生更有学习积极性。提出气温升降速度的问题,引发学生需要寻找简便方法的学习需求。先了解统计图的结构,有利于学生观察统计图,找出相关信息。让学生找信息的过程中,感知直线陡峭度反映数据的变化情况。让学生自己制作表格,加深对折线统计图各部分的认识。 课后布置的作业,可以让学生把学习到的知识用到学习生活中,感受折线统计图的作用! 一、创设情境,导入新课1、谈话:同学们,夏天快到了,这两天的天气情况怎样?当学生说到气温时,追问:你觉得早晨的气温怎样?到了中午呢 谈:下面我们来看看这两个同学在做什么。(出示书本例题图片)学:在测气温 谈:下面是这两个同学将他们在5月21日这一天观测到的气温情况记录表。(出示统计表)某地5月21日白天室外气温情况统计表5月22日时间7:009:0011:0013:0015:0017:0019:00温度(℃)151824262421162、分析统计表。 谈话:你能从这张统计表中了解到哪些信息? 对学生意见的预设:早上7点到晚上7点,每2小时观测一次,共7次;各个时间的气温情况;最高气温和最低气温……3、揭示课题。谈话:同学们的观察还真仔细!你们还能从统计表里看出气温升得最快的是几时到几时?降的最快的呢?有学生拿出笔计算或口算 教师边出示统计图边说:其实有种更简便的方法来分析各种数据!他们在老师的指导下还将这些数据绘制成了一张统计图:(出示折线统计图) 谈话:你知道这是一张折线统计图( 教师板书课题:折线统计图。)二、合作探究了解结构谈话:下面我们先来观察一张完整的折线统计图应该由哪些部分组成。 学生小组合作学习,再全班交流,教师在学生交流的基础上进行补充,并相应介绍折线统计图各部分的名称:横轴:一般用于标明时间的前后。纵轴:标明数据。两点间有连线标注数据:在所描的点的上边或下边写上数据,不要写在折线上。制表日期。探究特征,感悟优点。谈话: 现在请同学们再看折线统计图,还能说出每隔几个小时测量一次气温?什么时候气温最高,什么时候最低吗?(引导学生根据横轴和纵轴上的刻度去观察) 你能知道从7时到9时的气温是怎么变化的?(学生可能说出根据折线从下往上生知道气温是上升的。)小结并追问:折线从下往上升,表示气温上升,你们能不用计算说出气温升得最快的是几时到几时?降得最快的呢?(学生根据折线的陡峭程度说出了气温升得最快的时段和降得最快的时段)小结:同学们,原来这个统计图还能帮助我们了解到气温的变化情况,如果折线越陡,表示气温变化得越快,反之则变化得越慢。3、比较折线统计图和统计表问:通过观察折线统计图和统计表,它们都能让我们知道每隔多长时间量一次气温,知道了最高最低气温、早晚温度低中午温度高。但是如果要知道气温的变化情况,折线统计图和统计表哪个能更清楚的反映出来?为什么?引导学生体会如果画出折线统计图,只需要看折线的陡峭程度来观察数据变化的快慢,但是统计表还需要通过计算来比较。 4、联系生活举例。 你有没有在其他地方见过类似这样的图?(指名学生回答) 教师小结折线统计图的优点:不但能表示出数量的多少,而且能清楚地表示出数量增减变化的情况。三、制作统计图谈话:事先我们一起收集了这几年中我们班同学家庭拥有计算机的情况,并制成了统计表,谁来介绍一下。(学生利用事先制成的统计表介绍数据)下面我们将它制成折线统计图(学生独立在练习纸上尝试练习)教师指名展示制成的统计图,同学互相评价并改正,重点关注以下问题:表中的每一个数据是否在统计图中得到了正确的表示;两点之间是否连了线段,点的上面或下面是否标注了数据;右上角上的日期是否填写了。 统计分析:从这张统计图上你可以获得哪些信息? 对学生发表的意见的预设:每年度的数据;变化情况;哪两年间上升得最快等等。 谈话:你能预测今后几年中我们班同学家庭拥有计算机的情况吗?(可能逐渐稳定,也可能还有上升空间,但上升的空间不是非常大) 比较折线统计图和统计表,你有什么想法?(折线统计图不但和统计表一样可以反映数据的多少,并且比较易于反映几年中本班同学家庭计算机拥有量的变化情况:持续上升,没有下降)四、综合运用1、统计心跳情况。(想想做做第1题)谈话:同学们都喜欢运动吧,你有没有注意过运动前后咱们的心跳情况?是怎样的?这里有一幅折线统计图,反映了一个小朋友在跳绳前后的心跳统计情况,我们一起来看看。出示下图:谈话:从这张图上,你可以知道些什么?或者你有什么问题想考考大家吗?(同桌交流自己的发现或相互问答)问:你能预测再往后几分钟小红的心跳情况吗?(学生可能会说趋于稳定,不会一直下降,因为小朋友的心跳稳定在每分80~90次左右)2、统计身高。(想想做做第2题)谈话:除了刚才我们讨论的这些情况外,还有很多数据比较适合用折线统计图来统计分析,比如我们同学的身高情况。以下是小明在6——12岁之间每年生日时测得的身高统计表:年龄6岁7岁8岁9岁10岁11岁12岁身高(cm)116121128130133136142谈:请同学们先来观察统计图的结构。和我们之前的统计图一样吗?学生发现纵轴0直接就到了110。引导学生理解小明的身高数据集中在110——145cm之间,所以0——110这一段刻度可以省略。学生根据统计表上的数据完成折线统计图。完了全班交流从图中知道了什么,让学生说小明从几岁到几岁增长了多少米,从几岁到几岁身高增长得比较快,从几岁到几岁身高增长得比较慢。进一步体会折线统计图不但能表示出数量的多少,而且能清楚地表示出数量增减变化的情况。3、教学“你知道吗”。让学生阅读“你知道吗”的内容。提问:通过阅读你知道了什么?你认为这幅统计图是什么统计图?(既是不完整的条形统计图,又有折线统计图的成分)它有什么优点?(简明、生动、形象,给人的印象深刻)五、课堂总结提问:通过本节课的学习你知道了什么,掌握了什么本领?用折线统计图描述数据有什么优点?制作折线统计图时要特别注意什么?六、课外作业统计自己前几次单元测试的成绩,并制作成条形统计图,看看自己的成绩是否稳定。教师提供空白图表。

板书设计 折线统计图横轴纵轴点、连线标注数据填写制表日期 教学反思

PAGE

6

同课章节目录