10.青山处处埋忠骨 第2课时 精品课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 10.青山处处埋忠骨 第2课时 精品课件(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-07 16:42:21 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

青山处处埋忠骨

第2课时

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

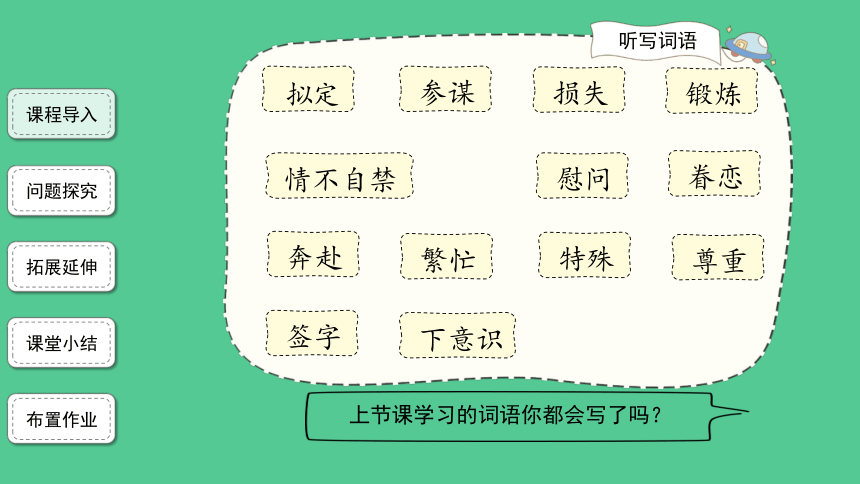

听写词语

上节课学习的词语你都会写了吗?

拟定

参谋

情不自禁

慰问

奔赴

繁忙

损失

眷恋

锻炼

特殊

尊重

签字

下意识

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

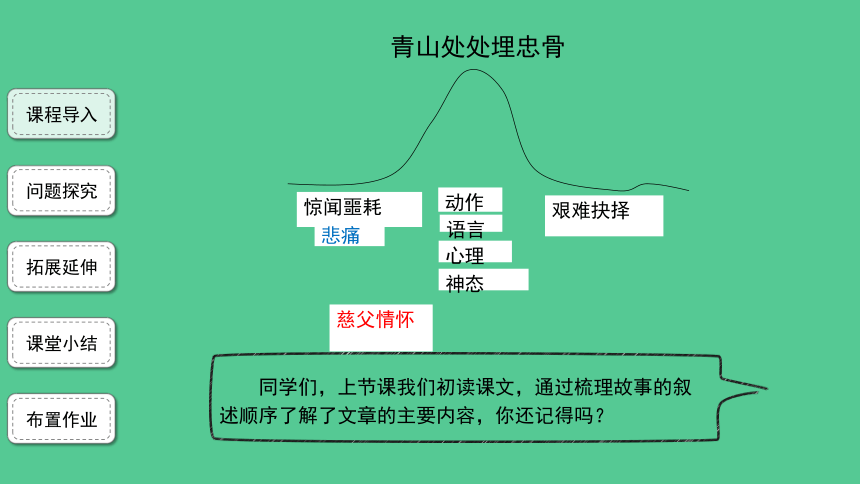

同学们,上节课我们初读课文,通过梳理故事的叙述顺序了解了文章的主要内容,你还记得吗?

青山处处埋忠骨

惊闻噩耗

艰难抉择

语言

动作

心理

神态

慈父情怀

悲痛

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

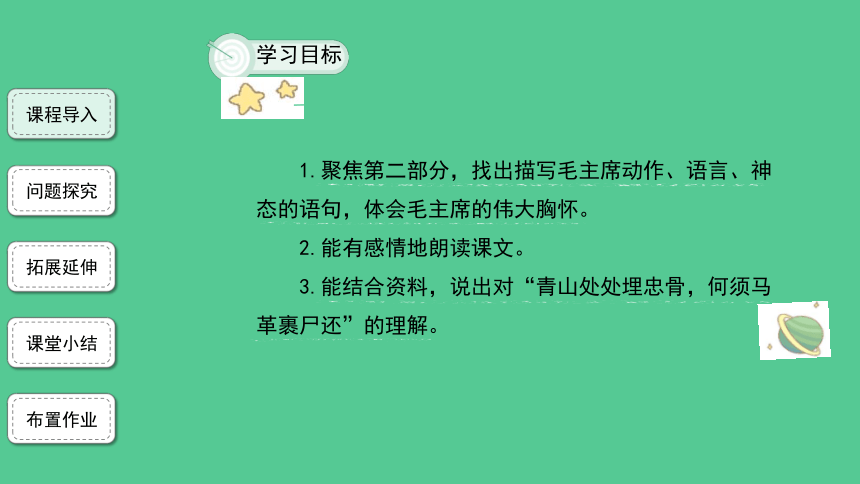

学习目标

1.聚焦第二部分,找出描写毛主席动作、语言、神态的语句,体会毛主席的伟大胸怀。

2.能有感情地朗读课文。

3.能结合资料,说出对“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的理解。

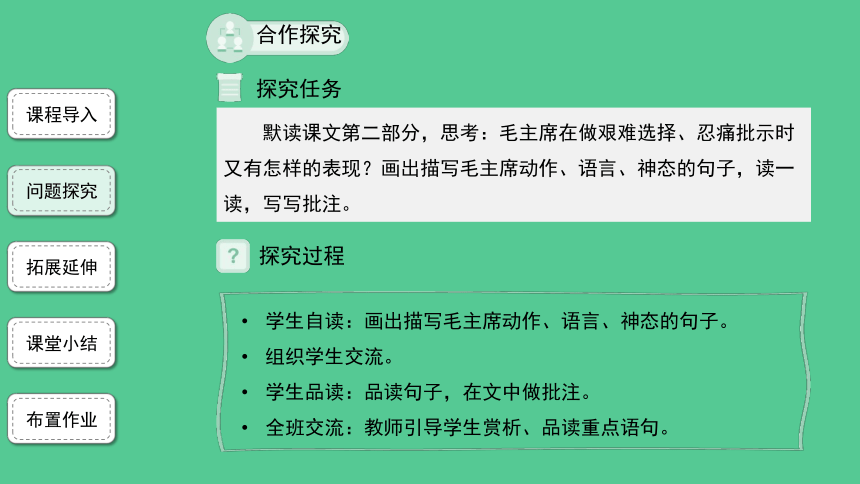

默读课文第二部分,思考:毛主席在做艰难选择、忍痛批示时又有怎样的表现?画出描写毛主席动作、语言、神态的句子,读一读,写写批注。

探究任务

合作探究

学生自读:画出描写毛主席动作、语言、神态的句子。

组织学生交流。

学生品读:品读句子,在文中做批注。

全班交流:教师引导学生赏析、品读重点语句。

探究过程

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

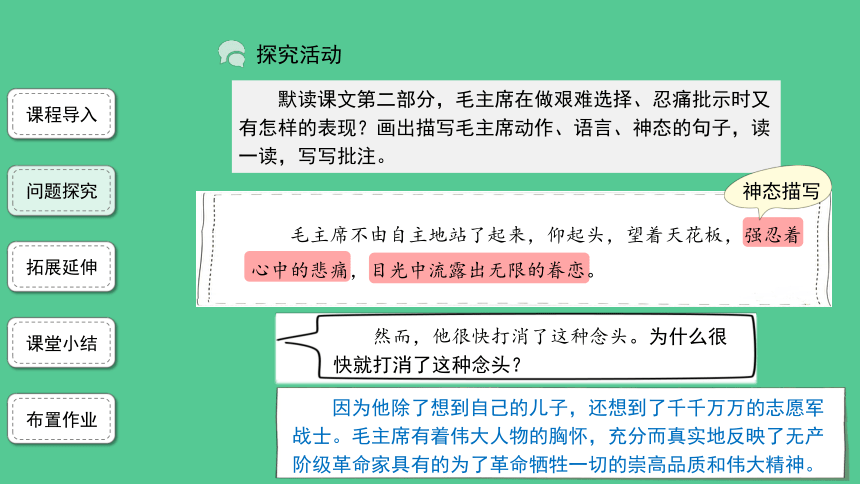

探究活动

默读课文第二部分,毛主席在做艰难选择、忍痛批示时又有怎样的表现?画出描写毛主席动作、语言、神态的句子,读一读,写写批注。

毛主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋。

神态描写

主席仰头望着天花板时会想些什么?

儿子活着不能相见,就让我见见遗骨吧!

然而,他很快打消了这种念头。为什么很快就打消了这种念头?

因为他除了想到自己的儿子,还想到了千千万万的志愿军战士。毛主席有着伟大人物的胸怀,充分而真实地反映了无产阶级革命家具有的为了革命牺牲一切的崇高品质和伟大精神。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

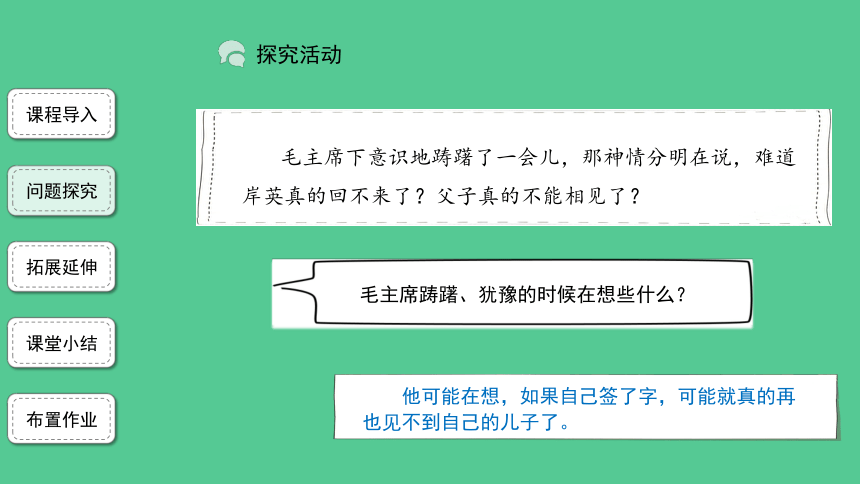

毛主席下意识地踌躇了一会儿,那神情分明在说,难道岸英真的回不来了?父子真的不能相见了?

他可能在想,如果自己签了字,可能就真的再也见不到自己的儿子了。

毛主席踌躇、犹豫的时候在想些什么?

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

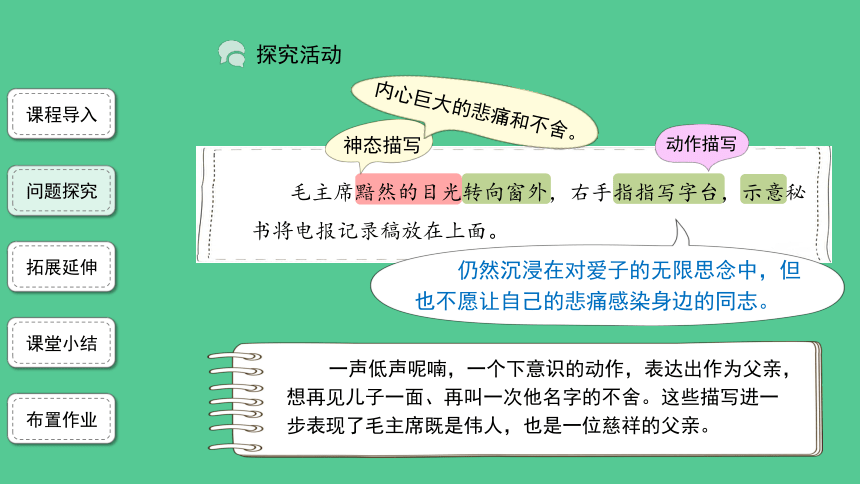

毛主席黯然的目光转向窗外,右手指指写字台,示意秘书将电报记录稿放在上面。

神态描写

内心巨大的悲痛和不舍。

动作描写

仍然沉浸在对爱子的无限思念中,但也不愿让自己的悲痛感染身边的同志。

一声低声呢喃,一个下意识的动作,表达出作为父亲,想再见儿子一面、再叫一次他名字的不舍。这些描写进一步表现了毛主席既是伟人,也是一位慈祥的父亲。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

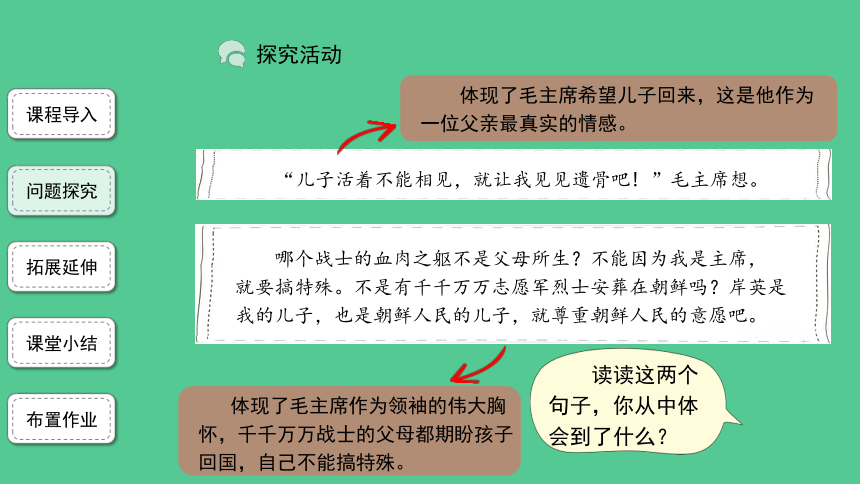

“儿子活着不能相见,就让我见见遗骨吧! ”毛主席想。

哪个战士的血肉之躯不是父母所生?不能因为我是主席, 就要搞特殊。不是有千千万万志愿军烈士安葬在朝鲜吗?岸英是我的儿子,也是朝鲜人民的儿子,就尊重朝鲜人民的意愿吧。

读读这两个句子,你从中体会到了什么?

体现了毛主席希望儿子回来,这是他作为一位父亲最真实的情感。

体现了毛主席作为领袖的伟大胸怀,千千万万战士的父母都期盼孩子回国,自己不能搞特殊。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

资料补充

资料一:据中朝双方于1953年8月14日通过报纸、电台宣布的数字,共歼敌109万人,约有18万志愿军长眠于朝鲜。

资料二:12年后,岸英的妻子思齐第一次赴朝鲜为岸英扫墓时,此时主席已年近七十。七十岁的老人这样说:“思齐,到了那儿,要告诉岸英:你是代表我去给他扫墓的。告诉他,我们去晚了。告诉他,我无法去看他,请他原谅。告诉他,爸爸想他,爱他……”

资料三:2019年4月4日,中国驻朝鲜大使馆在平壤的友谊塔举行活动,祭奠中国人民志愿军先烈,深切缅怀志愿军英烈忠魂。

阅读资料,说说你从中体会到了什么?

毛主席作为一个父亲,想见儿子最后一面,但同时作为主席,他有更多需要思考的问题,他要从国家、从所有父亲的角度加以考虑,岸英只是千千万万牺牲在朝鲜战场的志愿军一份子,身为主席,不能只顾儿女情长,不能给国家添麻烦,不能开这个口子。

我来读……

探究活动

你从课文中的哪些语句中感受了到这种生离死别的痛苦?试着有感情地读一读。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

我也想读……

毛岸英是毛主席最心爱的儿子,他们聚少离多,如今他却牺牲在朝鲜战场上。人生最苦莫过于白发人送黑发人。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

毛主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋。

毛主席下意识地踌躇了一会儿,那神情分明在说,难道岸英真的回不来了?父子真的不能相见了?

毛主席黯然的目光转向窗外,右手指指写字台,示意秘书将电报记录稿放在上面。

指导朗读

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

“儿子活着不能相见,就让我见见遗骨吧! ”毛主席想。

哪个战士的血肉之躯不是父母所生?不能因为我是主席,就要搞特殊。不是有千千万万志愿军烈士安葬在朝鲜吗?岸英是我的儿子,也是朝鲜人民的儿子,就尊重朝鲜人民的意愿吧。

指导朗读

探究活动

你知道这句话是什么意思吗?

◇青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。

我知道这句话的句面意思是同意把岸英留在朝鲜,安葬在朝鲜。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

阅读链接

马革裹尸

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

阅读链接

东汉名将马援,英勇善战,为东汉王朝的创建立下汗马功劳,被赐予“伏波将军”的称号。后来,他又率兵平定了边境的动乱,威震南方。公元41年被刘秀封为伏波将军。

过了三年,马援从西南方打了胜仗回到京城洛阳,亲友们都高兴地向他表示祝贺和慰问。其中有个名叫孟翼的,平时以有计谋出名,也向马援说了几句恭维话。不料马援听了,皱着眉头对他说:“我盼望先生能说些指教我的话。为什么先生也随波逐流,一味地对我说夸奖的话呢 ”

孟翼听了很尴尬,一时不知如何应对才好。马援见他不说话,继续说道:“武帝时的伏波将军路博德,开拓了七个郡那么多的土地,而他得到的封地只有数百户。我的功劳比路将军小得多了,却也被封为伏波将军,封地多达三千户。赏过于功,我怎么能长久保持下去呢?先生为什么不在这方面指教指教我呢?”马援见他还是不说话,便继续说下去道:“如今,匈奴和乌桓还在北方不断侵扰,我打算向朝廷请战,提出当个先锋,做一个有志的男儿。男儿应该战死在边疆荒野的战场上,不需用棺材敛尸,而

阅读链接

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

阅读链接

只用马的皮革裹着尸体回来埋葬,怎么能躺在床上,死在儿女的身边呢 ”

孟翼听了,深为马援豪迈的报国热情所感动,不禁真诚地说道:“将军真不愧是大丈夫啊!”马援不说空话,在洛阳仅待了一个多月,匈奴和乌桓又发起侵袭,他主动请求出征,前往北方迎战。

建武二十四年,武陵的少数民族首领相单程率众发动叛乱,光武帝派兵去征讨,结果全军覆没,急需再有人率军前往。光武帝考虑马援年纪大了,不放心他出征。马援见没有下文,直接找光武帝,说:“我还能披甲骑马,请皇上让我带兵去吧。”说罢,当场向光武帝表演了骑术。光武帝见他精神矍铄,矫健的动作不减当年,便批准了他的请求。于是,六十二岁的马援又领兵远征武陵、五溪蛮夷。建武二十五年(49年)三月,马援受阻于壶头山(今湖南沅陵县城壶头山),水急,船难溯行,天炎潺暑,士卒多疫死,援亦病死于军中,应了他当年马革裹尸的誓言。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

阅读链接

联系阅读链接,你能读懂诗句背后毛主席的内心吗?

毛主席想,为国牺牲的烈士们即使不能归葬家乡又有何妨,每一寸土地都是忠烈之士的埋骨之所。毛岸英牺牲在朝鲜战场,最终也长眠在朝鲜,他的情况和这句诗表达的意思是一样的。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

阅读链接

毛主席最终做出的决定,也正体现了这句诗的内涵。

在古代军旅中,将士出征,凡战死者,以马皮包裹战死者的遗骸、返回故土安葬。以表示“落叶归根”“魂归故里”之意。马援的这句话,生动地展现了将士视死如归、为国捐躯的英雄气概。而毛主席这样的批示,更展示了主席的博大胸怀。

毛主席做出的决定,和这句诗有什么关系?

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

阅读链接

青山处处埋忠骨

文中多次呈现了毛主席矛盾的心理,真实地再现了他丰富的内心情感,也让我们看到了身为一位父亲、同时也是国家领导人的毛主席内心的柔软与坚强。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

青山处处埋忠骨

惊闻噩耗

艰难抉择

语言

动作

心理

神态

慈父情怀

悲痛

矛盾

不舍

伟人胸怀

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

课后作业

拓展阅读:

《谁是最可爱的人》

《毛岸英在朝鲜战场上》

再见

青山处处埋忠骨

第2课时

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

听写词语

上节课学习的词语你都会写了吗?

拟定

参谋

情不自禁

慰问

奔赴

繁忙

损失

眷恋

锻炼

特殊

尊重

签字

下意识

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

同学们,上节课我们初读课文,通过梳理故事的叙述顺序了解了文章的主要内容,你还记得吗?

青山处处埋忠骨

惊闻噩耗

艰难抉择

语言

动作

心理

神态

慈父情怀

悲痛

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

学习目标

1.聚焦第二部分,找出描写毛主席动作、语言、神态的语句,体会毛主席的伟大胸怀。

2.能有感情地朗读课文。

3.能结合资料,说出对“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的理解。

默读课文第二部分,思考:毛主席在做艰难选择、忍痛批示时又有怎样的表现?画出描写毛主席动作、语言、神态的句子,读一读,写写批注。

探究任务

合作探究

学生自读:画出描写毛主席动作、语言、神态的句子。

组织学生交流。

学生品读:品读句子,在文中做批注。

全班交流:教师引导学生赏析、品读重点语句。

探究过程

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

默读课文第二部分,毛主席在做艰难选择、忍痛批示时又有怎样的表现?画出描写毛主席动作、语言、神态的句子,读一读,写写批注。

毛主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋。

神态描写

主席仰头望着天花板时会想些什么?

儿子活着不能相见,就让我见见遗骨吧!

然而,他很快打消了这种念头。为什么很快就打消了这种念头?

因为他除了想到自己的儿子,还想到了千千万万的志愿军战士。毛主席有着伟大人物的胸怀,充分而真实地反映了无产阶级革命家具有的为了革命牺牲一切的崇高品质和伟大精神。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

毛主席下意识地踌躇了一会儿,那神情分明在说,难道岸英真的回不来了?父子真的不能相见了?

他可能在想,如果自己签了字,可能就真的再也见不到自己的儿子了。

毛主席踌躇、犹豫的时候在想些什么?

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

毛主席黯然的目光转向窗外,右手指指写字台,示意秘书将电报记录稿放在上面。

神态描写

内心巨大的悲痛和不舍。

动作描写

仍然沉浸在对爱子的无限思念中,但也不愿让自己的悲痛感染身边的同志。

一声低声呢喃,一个下意识的动作,表达出作为父亲,想再见儿子一面、再叫一次他名字的不舍。这些描写进一步表现了毛主席既是伟人,也是一位慈祥的父亲。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

“儿子活着不能相见,就让我见见遗骨吧! ”毛主席想。

哪个战士的血肉之躯不是父母所生?不能因为我是主席, 就要搞特殊。不是有千千万万志愿军烈士安葬在朝鲜吗?岸英是我的儿子,也是朝鲜人民的儿子,就尊重朝鲜人民的意愿吧。

读读这两个句子,你从中体会到了什么?

体现了毛主席希望儿子回来,这是他作为一位父亲最真实的情感。

体现了毛主席作为领袖的伟大胸怀,千千万万战士的父母都期盼孩子回国,自己不能搞特殊。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

资料补充

资料一:据中朝双方于1953年8月14日通过报纸、电台宣布的数字,共歼敌109万人,约有18万志愿军长眠于朝鲜。

资料二:12年后,岸英的妻子思齐第一次赴朝鲜为岸英扫墓时,此时主席已年近七十。七十岁的老人这样说:“思齐,到了那儿,要告诉岸英:你是代表我去给他扫墓的。告诉他,我们去晚了。告诉他,我无法去看他,请他原谅。告诉他,爸爸想他,爱他……”

资料三:2019年4月4日,中国驻朝鲜大使馆在平壤的友谊塔举行活动,祭奠中国人民志愿军先烈,深切缅怀志愿军英烈忠魂。

阅读资料,说说你从中体会到了什么?

毛主席作为一个父亲,想见儿子最后一面,但同时作为主席,他有更多需要思考的问题,他要从国家、从所有父亲的角度加以考虑,岸英只是千千万万牺牲在朝鲜战场的志愿军一份子,身为主席,不能只顾儿女情长,不能给国家添麻烦,不能开这个口子。

我来读……

探究活动

你从课文中的哪些语句中感受了到这种生离死别的痛苦?试着有感情地读一读。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

我也想读……

毛岸英是毛主席最心爱的儿子,他们聚少离多,如今他却牺牲在朝鲜战场上。人生最苦莫过于白发人送黑发人。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

毛主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋。

毛主席下意识地踌躇了一会儿,那神情分明在说,难道岸英真的回不来了?父子真的不能相见了?

毛主席黯然的目光转向窗外,右手指指写字台,示意秘书将电报记录稿放在上面。

指导朗读

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

探究活动

“儿子活着不能相见,就让我见见遗骨吧! ”毛主席想。

哪个战士的血肉之躯不是父母所生?不能因为我是主席,就要搞特殊。不是有千千万万志愿军烈士安葬在朝鲜吗?岸英是我的儿子,也是朝鲜人民的儿子,就尊重朝鲜人民的意愿吧。

指导朗读

探究活动

你知道这句话是什么意思吗?

◇青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。

我知道这句话的句面意思是同意把岸英留在朝鲜,安葬在朝鲜。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

阅读链接

马革裹尸

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

阅读链接

东汉名将马援,英勇善战,为东汉王朝的创建立下汗马功劳,被赐予“伏波将军”的称号。后来,他又率兵平定了边境的动乱,威震南方。公元41年被刘秀封为伏波将军。

过了三年,马援从西南方打了胜仗回到京城洛阳,亲友们都高兴地向他表示祝贺和慰问。其中有个名叫孟翼的,平时以有计谋出名,也向马援说了几句恭维话。不料马援听了,皱着眉头对他说:“我盼望先生能说些指教我的话。为什么先生也随波逐流,一味地对我说夸奖的话呢 ”

孟翼听了很尴尬,一时不知如何应对才好。马援见他不说话,继续说道:“武帝时的伏波将军路博德,开拓了七个郡那么多的土地,而他得到的封地只有数百户。我的功劳比路将军小得多了,却也被封为伏波将军,封地多达三千户。赏过于功,我怎么能长久保持下去呢?先生为什么不在这方面指教指教我呢?”马援见他还是不说话,便继续说下去道:“如今,匈奴和乌桓还在北方不断侵扰,我打算向朝廷请战,提出当个先锋,做一个有志的男儿。男儿应该战死在边疆荒野的战场上,不需用棺材敛尸,而

阅读链接

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

阅读链接

只用马的皮革裹着尸体回来埋葬,怎么能躺在床上,死在儿女的身边呢 ”

孟翼听了,深为马援豪迈的报国热情所感动,不禁真诚地说道:“将军真不愧是大丈夫啊!”马援不说空话,在洛阳仅待了一个多月,匈奴和乌桓又发起侵袭,他主动请求出征,前往北方迎战。

建武二十四年,武陵的少数民族首领相单程率众发动叛乱,光武帝派兵去征讨,结果全军覆没,急需再有人率军前往。光武帝考虑马援年纪大了,不放心他出征。马援见没有下文,直接找光武帝,说:“我还能披甲骑马,请皇上让我带兵去吧。”说罢,当场向光武帝表演了骑术。光武帝见他精神矍铄,矫健的动作不减当年,便批准了他的请求。于是,六十二岁的马援又领兵远征武陵、五溪蛮夷。建武二十五年(49年)三月,马援受阻于壶头山(今湖南沅陵县城壶头山),水急,船难溯行,天炎潺暑,士卒多疫死,援亦病死于军中,应了他当年马革裹尸的誓言。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

阅读链接

联系阅读链接,你能读懂诗句背后毛主席的内心吗?

毛主席想,为国牺牲的烈士们即使不能归葬家乡又有何妨,每一寸土地都是忠烈之士的埋骨之所。毛岸英牺牲在朝鲜战场,最终也长眠在朝鲜,他的情况和这句诗表达的意思是一样的。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

阅读链接

毛主席最终做出的决定,也正体现了这句诗的内涵。

在古代军旅中,将士出征,凡战死者,以马皮包裹战死者的遗骸、返回故土安葬。以表示“落叶归根”“魂归故里”之意。马援的这句话,生动地展现了将士视死如归、为国捐躯的英雄气概。而毛主席这样的批示,更展示了主席的博大胸怀。

毛主席做出的决定,和这句诗有什么关系?

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

阅读链接

青山处处埋忠骨

文中多次呈现了毛主席矛盾的心理,真实地再现了他丰富的内心情感,也让我们看到了身为一位父亲、同时也是国家领导人的毛主席内心的柔软与坚强。

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

青山处处埋忠骨

惊闻噩耗

艰难抉择

语言

动作

心理

神态

慈父情怀

悲痛

矛盾

不舍

伟人胸怀

问题探究

拓展延伸

课堂小结

布置作业

课程导入

课后作业

拓展阅读:

《谁是最可爱的人》

《毛岸英在朝鲜战场上》

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地