岳麓版必修3第一单元第3课汉代的思想大一统(共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版必修3第一单元第3课汉代的思想大一统(共47张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-10-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件47张PPT。

1、创立:

2、发展:

3、重创:

4、主导:

春秋时期,孔子提出“仁”的学说,主张在政治主张“为政以德”。将奴隶制度的道德标准、行为规范发展为“礼”,强调等级尊卑,致力于秩序重建。战国时期,孟子:发展“仁政”学说,提出“民贵君轻”思想,提出“先义后利”的观点。荀子:礼法并施,王霸兼用,治国的礼教为主。秦朝,“焚书坑儒”,儒家思想遭重创。西汉,???????儒学的创立及发展历程第三课

汉代的思想大一统课程标准:

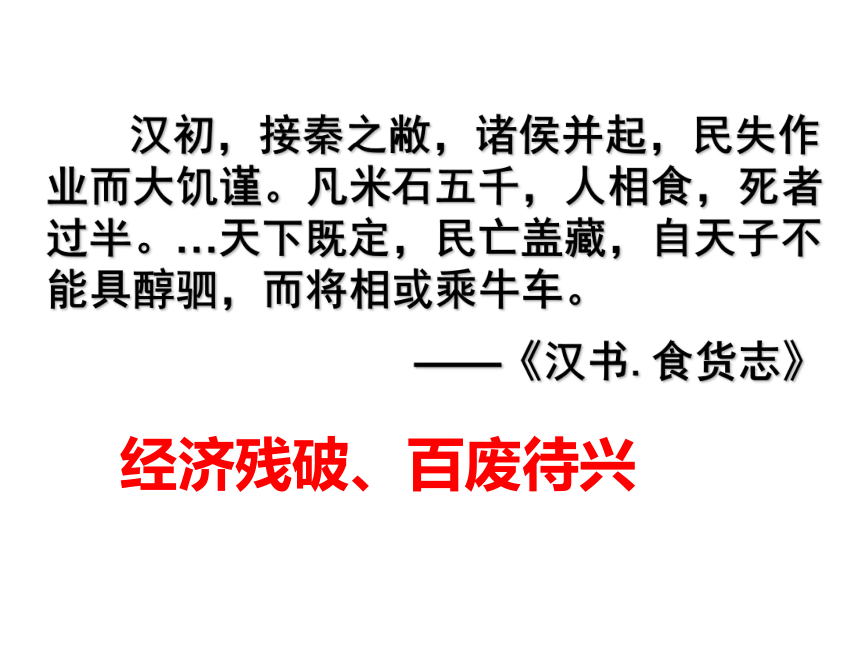

了解黄老之学,知道汉代儒学成为正统思想的史实。 一、西汉初的黄老之学1、兴起原因西汉初的经济状况 汉初,接秦之敝,诸侯并起,民失作

业而大饥谨。凡米石五千,人相食,死者

过半。…天下既定,民亡盖藏,自天子不

能具醇驷,而将相或乘牛车。

——《汉书.食货志》经济残破、百废待兴 (陆贾): “居马上得之,宁可以马上治之乎?且汤武逆取而以顺守之,文武并用,长久之术也……向使秦已并天下,行仁义,法先圣,陛下安得而有之? ”

——《史记·陆贾列传》 吸取秦亡教训 一、西汉初的黄老之学1、兴起原因1)西汉初年,经济残破,百废待兴

2) 吸取秦朝灭亡教训 一、西汉初的黄老之学1、兴起原因2、黄老之学的内容“老”:老子的学说黄 老 之 学“黄”:黄帝的学说黄帝的养生秘籍

据传中华民族的始祖黄帝的寿命达到

了人类自然寿命的高峰,活了120多

岁。其子孙也皆善养生之道而寿高百

岁。据史料记载,黄帝之子少吴活了

100多岁,少吴之子帝喾活了105岁,

帝喾的儿子尧更是享年118岁的寿星。

黄帝的长寿之道是什么呢?

他平时注意约束自己的思想,不产生

过多的欲望,心情安定而不受外界的

骚扰。因为精神专一,所以他虽然劳

动很辛苦,但并不怎么疲倦。因为,

他在物质上没有什么过度的欲望,所以生活得很开心。在饮食

方面不论是好吃的还是平淡的,他都吃得津津有味。在穿着

上,不论是粗糙的还是华丽的,他都很随便。他乐于与民同乐,

作为国家的治理者,他尽己所能为百姓造福,而绝不自以为

尊…… 黄帝的养生秘籍

据传中华民族的始祖黄帝的寿命达到

了人类自然寿命的高峰,活了120多

岁。其子孙也皆善养生之道而寿高百

岁。据史料记载,黄帝之子少吴活了

100多岁,少吴之子帝喾活了105岁,

帝喾的儿子尧更是享年118岁的寿星。

黄帝的长寿之道是什么呢?

他平时注意约束自己的思想,不产生

过多的欲望,心情安定而不受外界的

骚扰。因为精神专一,所以他虽然劳

动很辛苦,但并不怎么疲倦。因为,

他在物质上没有什么过度的欲望,所以生活得很开心。在饮食

方面不论是好吃的还是平淡的,他都吃得津津有味。在穿着

上,不论是粗糙的还是华丽的,他都很随便。他乐于与民同乐,

作为国家的治理者,他尽己所能为百姓造福,而绝不自以为

尊…… 《黄帝内经》的著成,不仅在中国

受到历代医家的广泛推崇,即使在

国外的影响也不容低估。日本、朝

鲜等国都曾把《黄帝内经》列为医

生必读课本,而部分内容还先后被

译成英、法、德等国文字,在世界

上流传。近年来一些欧美国家也把

《黄帝内经》列为针灸师的必读参

考书。 养生之道传说黄帝善于养生,最终得道成仙。所以养生之道成了黄帝之学。而老子之学则成了治国安民之学。治身老子治国 一、西汉初的黄老之学1、兴起原因2、黄老之学的内容治身(养生),治国 一、西汉初的黄老之学1、兴起原因2、黄老之学的内容3、黄老之学的核心“无为而无不为”

“待时而动”“因时制宜”积极无为 一、西汉初的黄老之学1、兴起原因2、黄老之学的内容3、黄老之学的核心4、黄老之学的作用西汉社会迅速恢复了元气。社会稳定,经济发展。 至武帝之初七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。众庶街巷有马。阡陌之间成群,乘牸牝者而不得会聚。守闾阎者食梁肉,为吏者长子孙,居官者以为姓号。

———《后汉书.食货志》 文景之治 一、西汉初的黄老之学1、兴起原因2、黄老之学的内容3、黄老之学的核心4、黄老之学的作用西汉社会迅速恢复了元气。

社会稳定,经济发展。

为汉武帝时 的“有为”打下坚实基础武帝 二、罢黜百家,独尊儒术1、背景(1)随着社会稳定,经济发展,黄老之学已经不能适应强化中央集权的需要;地方势力的发展,严重地威胁了西汉的中央集权 匈奴经常南下骚扰,严重地威胁了西汉的政权 二、罢黜百家,独尊儒术1、背景(1)随着社会稳定,经济发展,黄老之学已经不能适应强化中央集权的需要;(2)儒家学说经过一段时间的自我调整,整合出一套为中央集权服务的新的理论体系。(3)汉武帝即位后,开拓发展大一统的事业,采纳了董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,推行儒学。董仲舒的新儒学 董仲舒:

中国古代著名的思想家。

(前179——前104年)广川人(今河北景县人)向汉武帝提出“罢黜百家 独尊儒术”的主张,创立新儒学。 二、罢黜百家,独尊儒术1、背景2、董仲舒新儒学的构成以《公羊春秋》为基础,融合阴阳家、黄老之学、法家思想而成新的思想体系。 二、罢黜百家,独尊儒术1、背景2、董仲舒新儒学的构成3、董仲舒新儒学的内容① 思想大一统:“罢黜百家,独尊儒术” 《春秋》大一统,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。 二、罢黜百家,独尊儒术1、背景2、董仲舒新儒学的构成3、董仲舒新儒学的内容① 思想大一统:“罢黜百家,独尊儒术”② “天人感应”:“君权神授”,限制君权观天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。”

“与天同者,大治”,天降祥瑞;“与天异者,大乱”,天降灾祸。

“天子受命于天,天下受命于天子”;“古之造文者,三画连其中,谓之王,三画者,天地人,而连其中,通其道也,谓之王。”“屈民而伸君,屈君而伸天,春秋之大义也。”董仲舒的“天人感应”学说天头地日月雷霆江河金石草木阴晴风雨足眼睛声音血脉骨节毛发喜怒哀乐 二、罢黜百家,独尊儒术1、背景2、董仲舒新儒学的构成3、董仲舒新儒学的内容① 思想大一统:“罢黜百家,独尊儒术”② “天人感应”:“君权神授”,限制君权③三纲五常:三纲:君为臣纲,父为子纲, 夫为妻纲

五常:仁、义、礼、智、信 二、罢黜百家,独尊儒术1、背景2、董仲舒新儒学的构成3、董仲舒新儒学的内容 4、“罢黜百家,独尊儒术”的影响4、“罢黜百家,独尊儒术”的影响积极影响:

①政治上:儒家占据统治地位,有利于巩固大一统国家和稳定统治秩序。

②文化上:儒学成为各级学校必修的重要内容和朝廷选官的考查标准,从而确立了在中国传统文化中的主流地位。

消极影响:

儒学的独尊束缚了人民的思想,不利于后世科技文化的发展。实质是思想文化专制。根本目的是维护封建统治秩序,神化专制皇权。1、从汉高祖到汉武帝即位约70年间,一直是政治上的指导思想,在社会上居于支配地位的是:

A、黄老思想

B、法家思想

C、儒家思想

D、墨家思想课堂练习2、西汉初年,统治者尊崇黄老之学的根本原因是:

A、适应西汉初年经济恢复和统治的需要

B、儒学思想已经过时

C、统治者对黄帝和老子的敬仰

D、黄老之学的无为思想C、黄老之学包括“养身”、“治国”两个方面3、下列说法不正确的是:A、黄老之学不仅包括道家思想还有儒、墨、法家等思想B、黄老之学对西汉恢复元气起了推动作用D、黄老之学适应了汉加强中央集权的需要

4、到汉武帝时,黄老之学被新儒学所取代的主要原因是:

A、黄老之学不能适应强化中央

集权形势发展的需要

B、儒家思想自我调整,整合出

一套为中央集权服务的新理

论体系

C、黄老政治的实施使西汉社会

大伤了元气

D、汉武帝本人的素质勤于治国

5、董仲舒对儒家学说作了较大的改造,其本质意图是:

A、向汉武帝谋取高官厚禄

B、发扬光大儒家学说

C、提醒当前者要实行仁政

D、使儒学适应政治统一的需要 6、汉武帝接受新儒学的根本原因在于:

A、其“仁政”思想有利于缓和阶级矛盾

B、适应了君主专制和国家统一的需要

C、吸收了各家思想,适应了不同阶级的要求

D、汉武帝对先秦之儒的不满7、儒学到了汉被赋予了新的含义:C 无为而治A 人定胜天 B 君权神授D 仁政思想8、董仲舒新儒学有限制君主权力过渡膨胀目的的内容是:

A、“天人感应”学说

B、罢黜百家,独尊儒术

C、“君权神授”说

D、“制天命而用之”A、政治统一确保思想统一

B、思想统一服务于政治统一

C、思想统一与政治统一相互对应

D、政治统一从属于思想统一9、对“罢黜百家,独尊儒术”与“大一统”两者关系的确切理解是:10、从“百家争鸣”到“独尊儒术”的转变体现了:

a 中央集权的强化

b 思想控制的加强

c 大一统的形成

d 儒学之外其他各个学派的消亡

A、bd B、abd C、acd D、abc11、下列观点与黄老之学相符的有( )

①人只能顺从自然,无法发挥主观能动作用

②倡导“待时而动” ③倡导“因时制宜”

④强调“无为而无不为”

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④B12、对西汉初年黄老之学“无为而治”思想的理解正确的是( )

A.要求统治者以“清静无为”的方式稳定统治

B.要求统治者不要统治人民

C.要求统治者无所作为,享受荣华

D.要求统治者把人民的疾苦放在首位A

13、汉武帝问策贤良文学,董仲舒对曰:“臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”(引自《汉书·董仲舒传》) 董的对策

A.指出了汉武帝弱点 B.违背了汉武帝初衷

C.触犯了汉武帝忌讳 D.迎合了汉武帝意愿D

1、创立:

2、发展:

3、重创:

4、主导:

春秋时期,孔子提出“仁”的学说,主张在政治主张“为政以德”。将奴隶制度的道德标准、行为规范发展为“礼”,强调等级尊卑,致力于秩序重建。战国时期,孟子:发展“仁政”学说,提出“民贵君轻”思想,提出“先义后利”的观点。荀子:礼法并施,王霸兼用,治国的礼教为主。秦朝,“焚书坑儒”,儒家思想遭重创。西汉,???????儒学的创立及发展历程第三课

汉代的思想大一统课程标准:

了解黄老之学,知道汉代儒学成为正统思想的史实。 一、西汉初的黄老之学1、兴起原因西汉初的经济状况 汉初,接秦之敝,诸侯并起,民失作

业而大饥谨。凡米石五千,人相食,死者

过半。…天下既定,民亡盖藏,自天子不

能具醇驷,而将相或乘牛车。

——《汉书.食货志》经济残破、百废待兴 (陆贾): “居马上得之,宁可以马上治之乎?且汤武逆取而以顺守之,文武并用,长久之术也……向使秦已并天下,行仁义,法先圣,陛下安得而有之? ”

——《史记·陆贾列传》 吸取秦亡教训 一、西汉初的黄老之学1、兴起原因1)西汉初年,经济残破,百废待兴

2) 吸取秦朝灭亡教训 一、西汉初的黄老之学1、兴起原因2、黄老之学的内容“老”:老子的学说黄 老 之 学“黄”:黄帝的学说黄帝的养生秘籍

据传中华民族的始祖黄帝的寿命达到

了人类自然寿命的高峰,活了120多

岁。其子孙也皆善养生之道而寿高百

岁。据史料记载,黄帝之子少吴活了

100多岁,少吴之子帝喾活了105岁,

帝喾的儿子尧更是享年118岁的寿星。

黄帝的长寿之道是什么呢?

他平时注意约束自己的思想,不产生

过多的欲望,心情安定而不受外界的

骚扰。因为精神专一,所以他虽然劳

动很辛苦,但并不怎么疲倦。因为,

他在物质上没有什么过度的欲望,所以生活得很开心。在饮食

方面不论是好吃的还是平淡的,他都吃得津津有味。在穿着

上,不论是粗糙的还是华丽的,他都很随便。他乐于与民同乐,

作为国家的治理者,他尽己所能为百姓造福,而绝不自以为

尊…… 黄帝的养生秘籍

据传中华民族的始祖黄帝的寿命达到

了人类自然寿命的高峰,活了120多

岁。其子孙也皆善养生之道而寿高百

岁。据史料记载,黄帝之子少吴活了

100多岁,少吴之子帝喾活了105岁,

帝喾的儿子尧更是享年118岁的寿星。

黄帝的长寿之道是什么呢?

他平时注意约束自己的思想,不产生

过多的欲望,心情安定而不受外界的

骚扰。因为精神专一,所以他虽然劳

动很辛苦,但并不怎么疲倦。因为,

他在物质上没有什么过度的欲望,所以生活得很开心。在饮食

方面不论是好吃的还是平淡的,他都吃得津津有味。在穿着

上,不论是粗糙的还是华丽的,他都很随便。他乐于与民同乐,

作为国家的治理者,他尽己所能为百姓造福,而绝不自以为

尊…… 《黄帝内经》的著成,不仅在中国

受到历代医家的广泛推崇,即使在

国外的影响也不容低估。日本、朝

鲜等国都曾把《黄帝内经》列为医

生必读课本,而部分内容还先后被

译成英、法、德等国文字,在世界

上流传。近年来一些欧美国家也把

《黄帝内经》列为针灸师的必读参

考书。 养生之道传说黄帝善于养生,最终得道成仙。所以养生之道成了黄帝之学。而老子之学则成了治国安民之学。治身老子治国 一、西汉初的黄老之学1、兴起原因2、黄老之学的内容治身(养生),治国 一、西汉初的黄老之学1、兴起原因2、黄老之学的内容3、黄老之学的核心“无为而无不为”

“待时而动”“因时制宜”积极无为 一、西汉初的黄老之学1、兴起原因2、黄老之学的内容3、黄老之学的核心4、黄老之学的作用西汉社会迅速恢复了元气。社会稳定,经济发展。 至武帝之初七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。众庶街巷有马。阡陌之间成群,乘牸牝者而不得会聚。守闾阎者食梁肉,为吏者长子孙,居官者以为姓号。

———《后汉书.食货志》 文景之治 一、西汉初的黄老之学1、兴起原因2、黄老之学的内容3、黄老之学的核心4、黄老之学的作用西汉社会迅速恢复了元气。

社会稳定,经济发展。

为汉武帝时 的“有为”打下坚实基础武帝 二、罢黜百家,独尊儒术1、背景(1)随着社会稳定,经济发展,黄老之学已经不能适应强化中央集权的需要;地方势力的发展,严重地威胁了西汉的中央集权 匈奴经常南下骚扰,严重地威胁了西汉的政权 二、罢黜百家,独尊儒术1、背景(1)随着社会稳定,经济发展,黄老之学已经不能适应强化中央集权的需要;(2)儒家学说经过一段时间的自我调整,整合出一套为中央集权服务的新的理论体系。(3)汉武帝即位后,开拓发展大一统的事业,采纳了董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,推行儒学。董仲舒的新儒学 董仲舒:

中国古代著名的思想家。

(前179——前104年)广川人(今河北景县人)向汉武帝提出“罢黜百家 独尊儒术”的主张,创立新儒学。 二、罢黜百家,独尊儒术1、背景2、董仲舒新儒学的构成以《公羊春秋》为基础,融合阴阳家、黄老之学、法家思想而成新的思想体系。 二、罢黜百家,独尊儒术1、背景2、董仲舒新儒学的构成3、董仲舒新儒学的内容① 思想大一统:“罢黜百家,独尊儒术” 《春秋》大一统,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。 二、罢黜百家,独尊儒术1、背景2、董仲舒新儒学的构成3、董仲舒新儒学的内容① 思想大一统:“罢黜百家,独尊儒术”② “天人感应”:“君权神授”,限制君权观天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。”

“与天同者,大治”,天降祥瑞;“与天异者,大乱”,天降灾祸。

“天子受命于天,天下受命于天子”;“古之造文者,三画连其中,谓之王,三画者,天地人,而连其中,通其道也,谓之王。”“屈民而伸君,屈君而伸天,春秋之大义也。”董仲舒的“天人感应”学说天头地日月雷霆江河金石草木阴晴风雨足眼睛声音血脉骨节毛发喜怒哀乐 二、罢黜百家,独尊儒术1、背景2、董仲舒新儒学的构成3、董仲舒新儒学的内容① 思想大一统:“罢黜百家,独尊儒术”② “天人感应”:“君权神授”,限制君权③三纲五常:三纲:君为臣纲,父为子纲, 夫为妻纲

五常:仁、义、礼、智、信 二、罢黜百家,独尊儒术1、背景2、董仲舒新儒学的构成3、董仲舒新儒学的内容 4、“罢黜百家,独尊儒术”的影响4、“罢黜百家,独尊儒术”的影响积极影响:

①政治上:儒家占据统治地位,有利于巩固大一统国家和稳定统治秩序。

②文化上:儒学成为各级学校必修的重要内容和朝廷选官的考查标准,从而确立了在中国传统文化中的主流地位。

消极影响:

儒学的独尊束缚了人民的思想,不利于后世科技文化的发展。实质是思想文化专制。根本目的是维护封建统治秩序,神化专制皇权。1、从汉高祖到汉武帝即位约70年间,一直是政治上的指导思想,在社会上居于支配地位的是:

A、黄老思想

B、法家思想

C、儒家思想

D、墨家思想课堂练习2、西汉初年,统治者尊崇黄老之学的根本原因是:

A、适应西汉初年经济恢复和统治的需要

B、儒学思想已经过时

C、统治者对黄帝和老子的敬仰

D、黄老之学的无为思想C、黄老之学包括“养身”、“治国”两个方面3、下列说法不正确的是:A、黄老之学不仅包括道家思想还有儒、墨、法家等思想B、黄老之学对西汉恢复元气起了推动作用D、黄老之学适应了汉加强中央集权的需要

4、到汉武帝时,黄老之学被新儒学所取代的主要原因是:

A、黄老之学不能适应强化中央

集权形势发展的需要

B、儒家思想自我调整,整合出

一套为中央集权服务的新理

论体系

C、黄老政治的实施使西汉社会

大伤了元气

D、汉武帝本人的素质勤于治国

5、董仲舒对儒家学说作了较大的改造,其本质意图是:

A、向汉武帝谋取高官厚禄

B、发扬光大儒家学说

C、提醒当前者要实行仁政

D、使儒学适应政治统一的需要 6、汉武帝接受新儒学的根本原因在于:

A、其“仁政”思想有利于缓和阶级矛盾

B、适应了君主专制和国家统一的需要

C、吸收了各家思想,适应了不同阶级的要求

D、汉武帝对先秦之儒的不满7、儒学到了汉被赋予了新的含义:C 无为而治A 人定胜天 B 君权神授D 仁政思想8、董仲舒新儒学有限制君主权力过渡膨胀目的的内容是:

A、“天人感应”学说

B、罢黜百家,独尊儒术

C、“君权神授”说

D、“制天命而用之”A、政治统一确保思想统一

B、思想统一服务于政治统一

C、思想统一与政治统一相互对应

D、政治统一从属于思想统一9、对“罢黜百家,独尊儒术”与“大一统”两者关系的确切理解是:10、从“百家争鸣”到“独尊儒术”的转变体现了:

a 中央集权的强化

b 思想控制的加强

c 大一统的形成

d 儒学之外其他各个学派的消亡

A、bd B、abd C、acd D、abc11、下列观点与黄老之学相符的有( )

①人只能顺从自然,无法发挥主观能动作用

②倡导“待时而动” ③倡导“因时制宜”

④强调“无为而无不为”

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④B12、对西汉初年黄老之学“无为而治”思想的理解正确的是( )

A.要求统治者以“清静无为”的方式稳定统治

B.要求统治者不要统治人民

C.要求统治者无所作为,享受荣华

D.要求统治者把人民的疾苦放在首位A

13、汉武帝问策贤良文学,董仲舒对曰:“臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”(引自《汉书·董仲舒传》) 董的对策

A.指出了汉武帝弱点 B.违背了汉武帝初衷

C.触犯了汉武帝忌讳 D.迎合了汉武帝意愿D

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣