8.2《登高》课件(共39张PPT) 统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 8.2《登高》课件(共39张PPT) 统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-08 08:05:32 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

登高

壹

贰

叁

肆

课堂导入

知人论世

文本研读

总结分析

壹

课堂导入

把握诗歌思想内容的基本方法

一、读标题

二、看作者

三、联背景

四、析意象

五、感意境

六、抓情语

贰

知人论世

写作背景

杜甫身逢战乱,从48岁开始,一直到58岁去世为止, 11年中,一直在外飘零,写这首诗时已是第八个年头了,3年后病死在出蜀途中。这首诗是大历二年(公元767年)作者寄寓夔州(重庆奉节)时写的。此时“安史之乱”已结束4年,但地方军阀乘机争夺地盘,国家仍是一片混乱;再加上好友李白、高适、严武相继辞世——所有这些,像浓云一样压在杜甫心头,他是为排遣抑郁而抱病登台的。

叁

文本研读

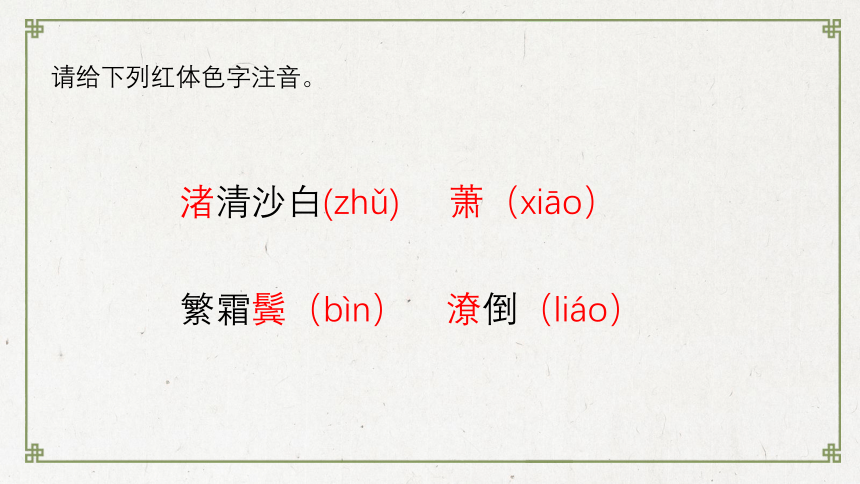

请给下列红体色字注音。

渚清沙白(zhǔ) 萧(xiāo)

繁霜鬓(bìn) 潦倒(liáo)

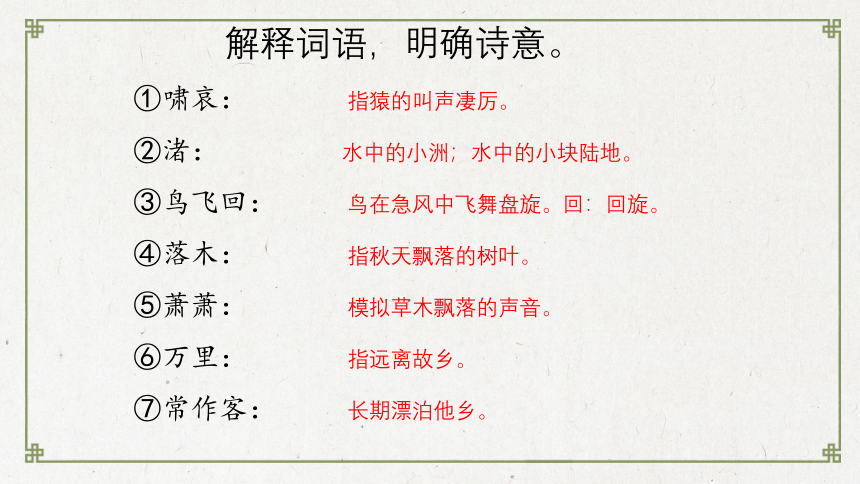

解释词语,明确诗意。

①啸哀:

②渚:

③鸟飞回:

④落木:

⑤萧萧:

⑥万里:

⑦常作客:

指猿的叫声凄厉。

水中的小洲;水中的小块陆地。

鸟在急风中飞舞盘旋。回:回旋。

指秋天飘落的树叶。

模拟草木飘落的声音。

指远离故乡。

长期漂泊他乡。

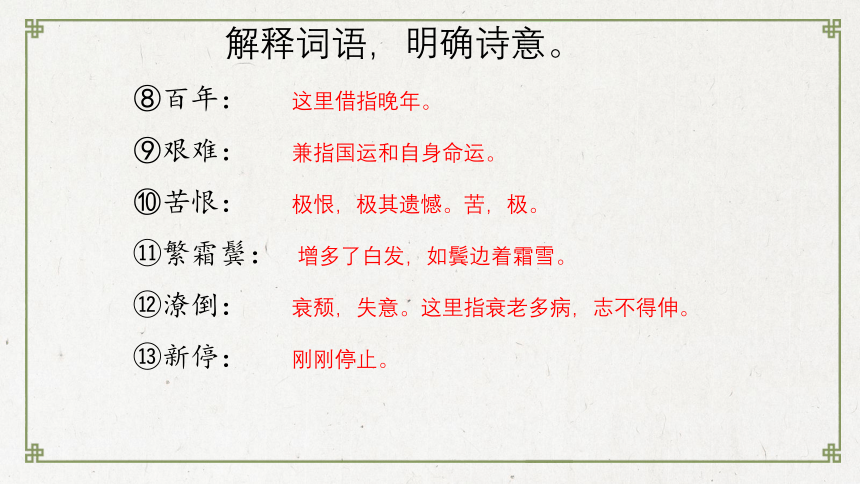

解释词语,明确诗意。

⑧百年:

⑨艰难:

⑩苦恨:

繁霜鬓:

潦倒:

新停:

这里借指晚年。

兼指国运和自身命运。

极恨,极其遗憾。苦,极。

增多了白发,如鬓边着霜雪。

衰颓,失意。这里指衰老多病,志不得伸。

刚刚停止。

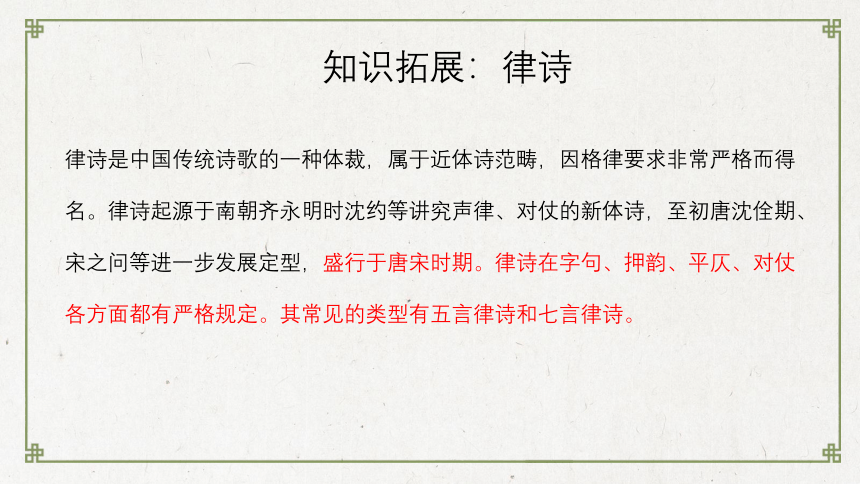

知识拓展:律诗

律诗是中国传统诗歌的一种体裁,属于近体诗范畴,因格律要求非常严格而得名。律诗起源于南朝齐永明时沈约等讲究声律、对仗的新体诗,至初唐沈佺期、宋之问等进一步发展定型,盛行于唐宋时期。律诗在字句、押韵、平仄、对仗各方面都有严格规定。其常见的类型有五言律诗和七言律诗。

知识拓展:律诗

律诗每首四联,依次称首联、颔联、颈联、末联(或尾联);每联两句,上句称出句,下句称对句;每句的平仄都有严格规定,特别是第二、四、六字的平仄不得随意变更;凡偶句都要押韵(首句可押可不押),一般押平声韵,一韵到底;中间两联须对仗。近体诗的绝句,也称律绝,每首两联,平仄和押韵同律诗一样,只是不一定对仗。

登高

风急/天高//猿啸哀,渚清/沙白//鸟飞回。

无边落木//萧萧下,不尽长江//滚滚来。

万里/悲秋//常作客,百年/多病//独登台。

艰难/苦恨//繁霜鬓,潦倒/新停//浊酒杯。

一、读标题

1.感怀身世

2.思亲怀乡

3.怀古伤今

4.言志抒情

《登幽州台歌》

遥知兄弟登高处,

遍插茱萸少一人。

千古凭高,对此,漫嗟荣辱。六朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿。

"会当凌绝顶,一览众山小“《望岳》

登高?

登临必到高处,到高处则视野广阔、一览无遗,胸襟为之开阔,无所阻碍,一种浩然之气顿时从中喷涌而出,从而获得某种期待的生命意义,正所谓“荡胸生层云”,可借此暂时从世间琐事中挣脱,无复辗转腾挪于其间。故而登临初是兴致盎然的。

登高

但伫立高处,人迹少至,在获得一份宁静的同时,也易将登临者的思绪拉入对自己生活、生命的思考之中。原因在于,登上高处,看到天地的广阔、宇宙的无穷,联系自身,极易产生自我的渺小之感:登上高处,也极易感受到周围物体的细微的变化,于是感受到时间的邈远和不以人意志为转移的流逝,常常让人思古人、追来者,发出生命短暂的慨叹。所以,登临的结果往往是愁思满怀。

登高

二、知作者

一、读书和漫游时期(三十五岁以前)

玄宗开元十九年(731)至天宝四年(745),

所谓“放荡齐赵间,裘马颇清狂”。

开元十九(时二十岁)年始漫游吴越,5年之后归洛阳应举,不第。再漫游齐赵。以后在洛阳遇李白,二人结下深厚友谊,继而又遇高适,三人同游梁、宋(今开封、商丘)。后来李杜又到齐州,分手后又遇于东鲁,再次分别,就没有机会再见面了。杜甫此期诗作现存20余首,多是五律和五古,以《望岳》为代表。

二、知作者

二、困居长安时期(三十五至四十四岁)

这一时期,杜甫先在长安应试,落第。后来向皇帝献赋,向贵人投赠,过着“朝扣富儿门,暮随肥马尘,残杯与冷炙,到处潜悲辛”的生活,直到天宝十四年十月,安史之乱前一个月,才得到小小的参军(主要是看守兵甲仗器,库府锁匙的小官)之职。这期间他写了《兵车行》、《丽人行》等批评时政、讽刺权贵的诗篇。而《自京赴奉先县咏怀五百字》尤为著名,标志着他经历十年长安困苦生活后对朝廷政治、社会现实的认识达到了新的高度。

二、知作者

三、陷贼和为官时期(四十五至四十八岁)

安史之乱爆发,潼关失守,杜甫把家安置在鄜州,独自去投肃宗,中途为安史叛军俘获,押到长安。他面对混乱的长安,听到官军一再败退的消息,写成《月夜》、《春望》、《哀江头》等诗。后来他潜逃到凤翔行在,做左拾遗。由于忠言直谏,上疏为宰相房琯事被贬华州司功参军。

其后,他用诗的形式把他的见闻真实地记录下来,成为他不朽的作品,即“三吏”、“三别”。 “三吏”:为“石壕吏”,“新安吏”,“潼关吏”;“三别”:为“新婚别”,“无家别”,“垂老别”。

二、知作者

四、西南飘泊时期(四十八至五十八岁)

肃宗上元元年(760)至代宗大历五年(770)11年内,杜甫在蜀中八年,荆、湘三年。760年春,他在成都浣花溪畔建草堂,并断续住了五年。765年,严武去世,杜甫失去凭依,举家离开成都。开始了“漂泊西南天地间”的生活,时间多在船上度过。770年冬,杜甫死于长沙至岳阳的船上,年58岁。这时期,其作品有《水槛遣心》、《春夜喜雨》、《茅屋为秋风所破歌》、《病橘》、《登楼》、《蜀相》、《闻官军收河南河北》、《又呈吴郎》、《登高》、《秋兴》等大量名作。其中《茅屋为秋风所破歌》中最为著名的诗句为:安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。

登高

风急/天高//猿啸哀,渚清/沙白//鸟飞回。

无边落木//萧萧下,不尽长江//滚滚来。

万里/悲秋//常作客,百年/多病//独登台。

艰难/苦恨//繁霜鬓,潦倒/新停//浊酒杯。

整体感知

这首诗给你的总体感受是什么?

凄楚、悲伤、痛苦、

孤独、沉郁、顿挫

四、析意象

首联写登高俯仰所见所闻,一连出现哪六个特写镜头?渲染了秋江景物的什么特点 ?

首联

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

迅疾的秋风

风急:使人感到非常冷。既有身体的,又有心灵的。

天高:显得天底下的人很渺小,很孤单。

猿啸哀:使人听到它的叫声十分悲凉。

高远的天空

哀鸣的猿啼

小岛、白沙和飞鸟

首联

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

迅疾的秋风、高远的天空、哀鸣的猿啼、孤零冷落的小岛、水落而出的白沙、低飞盘旋的水鸟。

这些都是具有夔州三峡秋季特征的典型景物,捕捉入诗,不但形象鲜明,使人读了如临其境,展示一幅既雄浑高远,又肃杀凄凉的秋景。

如何理解诗中出现的“猿鸣”、“飞鸟”这两个意象?

猿鸣——使人听到它的叫声感到非常悲凉。

飞鸟——在空中盘旋,说明它无处停息,比喻孤独无依。

颔联

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

颔联写了两种景物:落木、长江

落木萧萧——生命短暂

不尽长江——永世长存

对比、反衬,突出人生短暂、自我渺小作者壮志难酬之感

五、感意境

颈联

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

作客:漂泊他乡,流浪他乡

登台:九九重阳节的一种习俗,为祈求长寿,全家人一起去。

常:表明了离家万里,流浪他乡的时间久

多病:感叹年老多病,精神疲惫不堪

独:独自登台,形单影只十分孤独

有人说此联有八层意思,你能读出几层来?

六、抓情语

万里之外

悲凉之秋

长久的,不断的

漂泊,流浪

岁月不饶人

多病之躯

独自一人

登高

“万里,地之远也; 秋,时之凄惨也;作客,羁旅也;常作客,久旅也;百年,齿暮也;多病,衰疾也;台,高迥处也;独登台,无亲朋也。十四字之间含有八意,而对偶又极精确。”

——罗大经(宋)《鹤林玉露》

尾联

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

造成杜甫愁苦的根本原因是什么呢?

是国难,是连年的战乱。由于艰难的世道人生所经历的痛苦和仇恨使我的两鬓斑白了。

知识拓展

何谓“沉郁顿挫”?

“沉郁”指思想内容。“沉”即“深”,指内容的深刻、深广、深厚。“郁”即“积”,指内容的真实、凝重、含蓄。

“顿挫”则指艺术形式,字面上指遣词用句的停顿转折。情感的千回百折、节奏的徐疾相间、音调的抑扬顿挫、旋律的跌宕起落,形成了“顿挫”这种动人心魄的音乐美。

肆

总结分析

知识框架

方法总结

移情入境法:

展开想象与诗人形成共鸣,甚至让自己化身为诗人,体味诗人所思所想所感。

方法总结

意象分析法:

抓住诗中的形象,紧扣表现形象特征的词语,体味情感。

方法总结

知人论世法:

能尽可能了解诗人生活的时代特征和其自身境况

谢谢

登高

壹

贰

叁

肆

课堂导入

知人论世

文本研读

总结分析

壹

课堂导入

把握诗歌思想内容的基本方法

一、读标题

二、看作者

三、联背景

四、析意象

五、感意境

六、抓情语

贰

知人论世

写作背景

杜甫身逢战乱,从48岁开始,一直到58岁去世为止, 11年中,一直在外飘零,写这首诗时已是第八个年头了,3年后病死在出蜀途中。这首诗是大历二年(公元767年)作者寄寓夔州(重庆奉节)时写的。此时“安史之乱”已结束4年,但地方军阀乘机争夺地盘,国家仍是一片混乱;再加上好友李白、高适、严武相继辞世——所有这些,像浓云一样压在杜甫心头,他是为排遣抑郁而抱病登台的。

叁

文本研读

请给下列红体色字注音。

渚清沙白(zhǔ) 萧(xiāo)

繁霜鬓(bìn) 潦倒(liáo)

解释词语,明确诗意。

①啸哀:

②渚:

③鸟飞回:

④落木:

⑤萧萧:

⑥万里:

⑦常作客:

指猿的叫声凄厉。

水中的小洲;水中的小块陆地。

鸟在急风中飞舞盘旋。回:回旋。

指秋天飘落的树叶。

模拟草木飘落的声音。

指远离故乡。

长期漂泊他乡。

解释词语,明确诗意。

⑧百年:

⑨艰难:

⑩苦恨:

繁霜鬓:

潦倒:

新停:

这里借指晚年。

兼指国运和自身命运。

极恨,极其遗憾。苦,极。

增多了白发,如鬓边着霜雪。

衰颓,失意。这里指衰老多病,志不得伸。

刚刚停止。

知识拓展:律诗

律诗是中国传统诗歌的一种体裁,属于近体诗范畴,因格律要求非常严格而得名。律诗起源于南朝齐永明时沈约等讲究声律、对仗的新体诗,至初唐沈佺期、宋之问等进一步发展定型,盛行于唐宋时期。律诗在字句、押韵、平仄、对仗各方面都有严格规定。其常见的类型有五言律诗和七言律诗。

知识拓展:律诗

律诗每首四联,依次称首联、颔联、颈联、末联(或尾联);每联两句,上句称出句,下句称对句;每句的平仄都有严格规定,特别是第二、四、六字的平仄不得随意变更;凡偶句都要押韵(首句可押可不押),一般押平声韵,一韵到底;中间两联须对仗。近体诗的绝句,也称律绝,每首两联,平仄和押韵同律诗一样,只是不一定对仗。

登高

风急/天高//猿啸哀,渚清/沙白//鸟飞回。

无边落木//萧萧下,不尽长江//滚滚来。

万里/悲秋//常作客,百年/多病//独登台。

艰难/苦恨//繁霜鬓,潦倒/新停//浊酒杯。

一、读标题

1.感怀身世

2.思亲怀乡

3.怀古伤今

4.言志抒情

《登幽州台歌》

遥知兄弟登高处,

遍插茱萸少一人。

千古凭高,对此,漫嗟荣辱。六朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿。

"会当凌绝顶,一览众山小“《望岳》

登高?

登临必到高处,到高处则视野广阔、一览无遗,胸襟为之开阔,无所阻碍,一种浩然之气顿时从中喷涌而出,从而获得某种期待的生命意义,正所谓“荡胸生层云”,可借此暂时从世间琐事中挣脱,无复辗转腾挪于其间。故而登临初是兴致盎然的。

登高

但伫立高处,人迹少至,在获得一份宁静的同时,也易将登临者的思绪拉入对自己生活、生命的思考之中。原因在于,登上高处,看到天地的广阔、宇宙的无穷,联系自身,极易产生自我的渺小之感:登上高处,也极易感受到周围物体的细微的变化,于是感受到时间的邈远和不以人意志为转移的流逝,常常让人思古人、追来者,发出生命短暂的慨叹。所以,登临的结果往往是愁思满怀。

登高

二、知作者

一、读书和漫游时期(三十五岁以前)

玄宗开元十九年(731)至天宝四年(745),

所谓“放荡齐赵间,裘马颇清狂”。

开元十九(时二十岁)年始漫游吴越,5年之后归洛阳应举,不第。再漫游齐赵。以后在洛阳遇李白,二人结下深厚友谊,继而又遇高适,三人同游梁、宋(今开封、商丘)。后来李杜又到齐州,分手后又遇于东鲁,再次分别,就没有机会再见面了。杜甫此期诗作现存20余首,多是五律和五古,以《望岳》为代表。

二、知作者

二、困居长安时期(三十五至四十四岁)

这一时期,杜甫先在长安应试,落第。后来向皇帝献赋,向贵人投赠,过着“朝扣富儿门,暮随肥马尘,残杯与冷炙,到处潜悲辛”的生活,直到天宝十四年十月,安史之乱前一个月,才得到小小的参军(主要是看守兵甲仗器,库府锁匙的小官)之职。这期间他写了《兵车行》、《丽人行》等批评时政、讽刺权贵的诗篇。而《自京赴奉先县咏怀五百字》尤为著名,标志着他经历十年长安困苦生活后对朝廷政治、社会现实的认识达到了新的高度。

二、知作者

三、陷贼和为官时期(四十五至四十八岁)

安史之乱爆发,潼关失守,杜甫把家安置在鄜州,独自去投肃宗,中途为安史叛军俘获,押到长安。他面对混乱的长安,听到官军一再败退的消息,写成《月夜》、《春望》、《哀江头》等诗。后来他潜逃到凤翔行在,做左拾遗。由于忠言直谏,上疏为宰相房琯事被贬华州司功参军。

其后,他用诗的形式把他的见闻真实地记录下来,成为他不朽的作品,即“三吏”、“三别”。 “三吏”:为“石壕吏”,“新安吏”,“潼关吏”;“三别”:为“新婚别”,“无家别”,“垂老别”。

二、知作者

四、西南飘泊时期(四十八至五十八岁)

肃宗上元元年(760)至代宗大历五年(770)11年内,杜甫在蜀中八年,荆、湘三年。760年春,他在成都浣花溪畔建草堂,并断续住了五年。765年,严武去世,杜甫失去凭依,举家离开成都。开始了“漂泊西南天地间”的生活,时间多在船上度过。770年冬,杜甫死于长沙至岳阳的船上,年58岁。这时期,其作品有《水槛遣心》、《春夜喜雨》、《茅屋为秋风所破歌》、《病橘》、《登楼》、《蜀相》、《闻官军收河南河北》、《又呈吴郎》、《登高》、《秋兴》等大量名作。其中《茅屋为秋风所破歌》中最为著名的诗句为:安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。

登高

风急/天高//猿啸哀,渚清/沙白//鸟飞回。

无边落木//萧萧下,不尽长江//滚滚来。

万里/悲秋//常作客,百年/多病//独登台。

艰难/苦恨//繁霜鬓,潦倒/新停//浊酒杯。

整体感知

这首诗给你的总体感受是什么?

凄楚、悲伤、痛苦、

孤独、沉郁、顿挫

四、析意象

首联写登高俯仰所见所闻,一连出现哪六个特写镜头?渲染了秋江景物的什么特点 ?

首联

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

迅疾的秋风

风急:使人感到非常冷。既有身体的,又有心灵的。

天高:显得天底下的人很渺小,很孤单。

猿啸哀:使人听到它的叫声十分悲凉。

高远的天空

哀鸣的猿啼

小岛、白沙和飞鸟

首联

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

迅疾的秋风、高远的天空、哀鸣的猿啼、孤零冷落的小岛、水落而出的白沙、低飞盘旋的水鸟。

这些都是具有夔州三峡秋季特征的典型景物,捕捉入诗,不但形象鲜明,使人读了如临其境,展示一幅既雄浑高远,又肃杀凄凉的秋景。

如何理解诗中出现的“猿鸣”、“飞鸟”这两个意象?

猿鸣——使人听到它的叫声感到非常悲凉。

飞鸟——在空中盘旋,说明它无处停息,比喻孤独无依。

颔联

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

颔联写了两种景物:落木、长江

落木萧萧——生命短暂

不尽长江——永世长存

对比、反衬,突出人生短暂、自我渺小作者壮志难酬之感

五、感意境

颈联

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

作客:漂泊他乡,流浪他乡

登台:九九重阳节的一种习俗,为祈求长寿,全家人一起去。

常:表明了离家万里,流浪他乡的时间久

多病:感叹年老多病,精神疲惫不堪

独:独自登台,形单影只十分孤独

有人说此联有八层意思,你能读出几层来?

六、抓情语

万里之外

悲凉之秋

长久的,不断的

漂泊,流浪

岁月不饶人

多病之躯

独自一人

登高

“万里,地之远也; 秋,时之凄惨也;作客,羁旅也;常作客,久旅也;百年,齿暮也;多病,衰疾也;台,高迥处也;独登台,无亲朋也。十四字之间含有八意,而对偶又极精确。”

——罗大经(宋)《鹤林玉露》

尾联

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

造成杜甫愁苦的根本原因是什么呢?

是国难,是连年的战乱。由于艰难的世道人生所经历的痛苦和仇恨使我的两鬓斑白了。

知识拓展

何谓“沉郁顿挫”?

“沉郁”指思想内容。“沉”即“深”,指内容的深刻、深广、深厚。“郁”即“积”,指内容的真实、凝重、含蓄。

“顿挫”则指艺术形式,字面上指遣词用句的停顿转折。情感的千回百折、节奏的徐疾相间、音调的抑扬顿挫、旋律的跌宕起落,形成了“顿挫”这种动人心魄的音乐美。

肆

总结分析

知识框架

方法总结

移情入境法:

展开想象与诗人形成共鸣,甚至让自己化身为诗人,体味诗人所思所想所感。

方法总结

意象分析法:

抓住诗中的形象,紧扣表现形象特征的词语,体味情感。

方法总结

知人论世法:

能尽可能了解诗人生活的时代特征和其自身境况

谢谢

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读