第11课 辽宋夏金元的经济与社会(含解析)

文档属性

| 名称 | 第11课 辽宋夏金元的经济与社会(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 73.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-10 18:03:08 | ||

图片预览

文档简介

第11课 辽宋夏金元的经济与社会

合格考过关检验

一、选择题

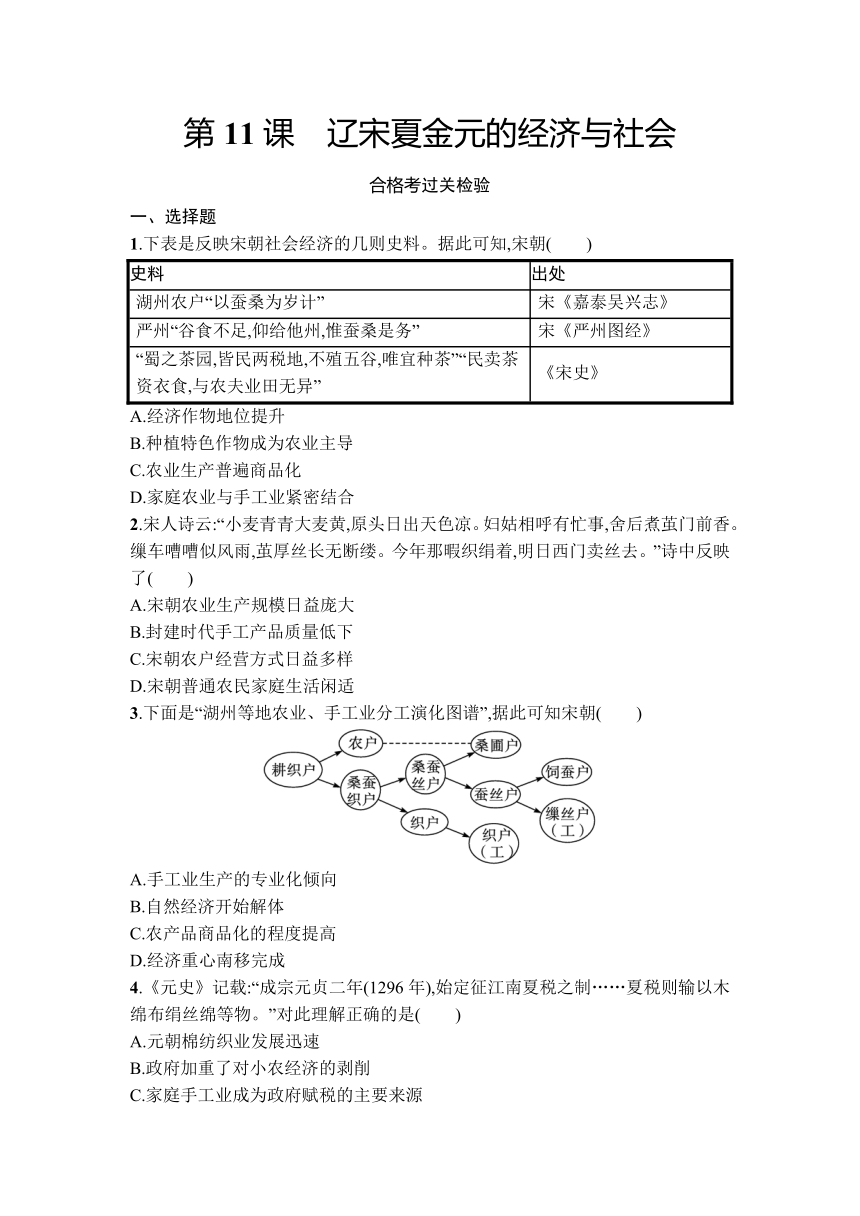

1.下表是反映宋朝社会经济的几则史料。据此可知,宋朝( )

史料 出处

湖州农户“以蚕桑为岁计” 宋《嘉泰吴兴志》

严州“谷食不足,仰给他州,惟蚕桑是务” 宋《严州图经》

“蜀之茶园,皆民两税地,不殖五谷,唯宜种茶”“民卖茶资衣食,与农夫业田无异” 《宋史》

A.经济作物地位提升

B.种植特色作物成为农业主导

C.农业生产普遍商品化

D.家庭农业与手工业紧密结合

2.宋人诗云:“小麦青青大麦黄,原头日出天色凉。妇姑相呼有忙事,舍后煮茧门前香。缫车嘈嘈似风雨,茧厚丝长无断缕。今年那暇织绢着,明日西门卖丝去。”诗中反映了( )

A.宋朝农业生产规模日益庞大

B.封建时代手工产品质量低下

C.宋朝农户经营方式日益多样

D.宋朝普通农民家庭生活闲适

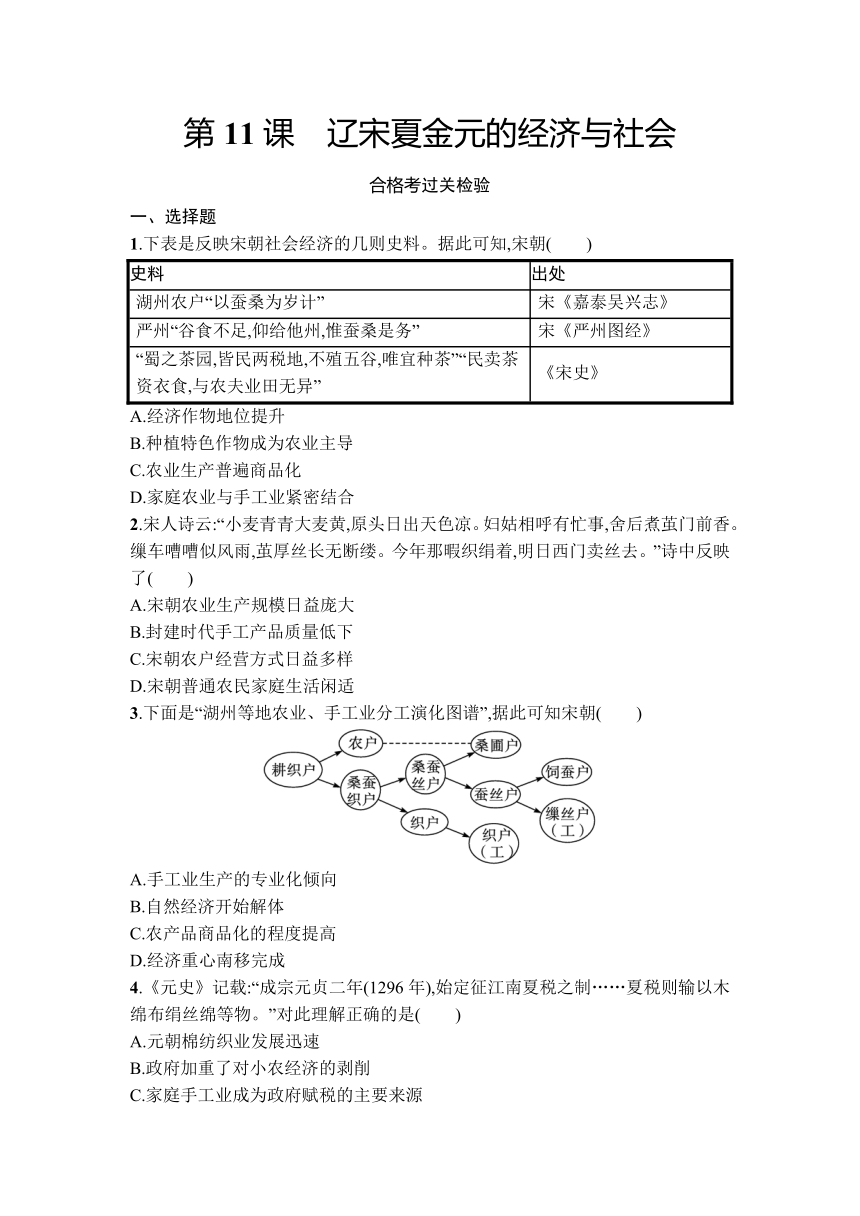

3.下面是“湖州等地农业、手工业分工演化图谱”,据此可知宋朝( )

A.手工业生产的专业化倾向

B.自然经济开始解体

C.农产品商品化的程度提高

D.经济重心南移完成

4.《元史》记载:“成宗元贞二年(1296年),始定征江南夏税之制……夏税则输以木绵布绢丝绵等物。”对此理解正确的是( )

A.元朝棉纺织业发展迅速

B.政府加重了对小农经济的剥削

C.家庭手工业成为政府赋税的主要来源

D.元朝时江南的经济重心地位得以巩固

5.宋朝限制各国朝贡使团的规模,下令“擅载外国入贡者”,将处以“徒二年,财物没官”的惩罚;同时鼓励海商招徕蕃商来华贸易,“蕃商有愿随船来宋国者,听从便”。这反映出( )

A.朝贡贸易为政府所垄断

B.海外贸易政策较为务实

C.“重农抑商”政策有所放松

D.财政收入高度依赖外贸

6.北宋时期曾经因为交子无法兑换引发诉讼,后来政府在益州设立“交子务”,主持交子发行,“革伪造之弊”。这表明( )

A.宋交子是世界上最早的纸币

B.交子作为辅币,与铜钱并行

C.商品经济发展导致纸币产生

D.政府部分介入有助于金融稳定

7.下表是唐宋律令对丝织品输出规定的比较。由此可知( )

律令名称 年份 被禁止输出的丝织品种类

“关市令” 唐开元二十五 年(737年) 锦、绫、罗、绣、丝绢、丝布

“天圣令” 北宋1032年 未出现关于限制丝织品输出种类和区域的条例

A.唐宋时期对外贸易繁荣

B.宋朝不再对外贸进行监管

C.宋朝商业环境相对宽松

D.宋朝丝织品质量明显下降

8.南宋诗人陆游说:“朝廷在故都时,实仰东南财赋。”这反映的经济现象是( )

A.南宋都城临安是南方的政治中心

B.宋朝南方手工业进步

C.宋朝南方商业繁荣,出现了“交子”

D.南方成为全国的经济重心

9.宋人婚姻论财风气普遍,出现“取士不问家世,婚姻不问阀阅”的现象。这说明宋代( )

A.婚姻关系强调祖先名望

B.传统婚姻观念受到冲击

C.婚姻买卖现象较为普遍

D.财富多寡决定家庭成败

二、非选择题

10.搜集、分析资料,可以探究历史的真相。下面我们通过分析各种类型的资料来探究宋朝的海外贸易。

【走进政策】

材料一 市舶之利最厚,若措置合宜,所得动以百万计。

——宋高宗

(1)材料一是什么意思 说明了统治者的什么态度

【关注史实】

材料二 两宋时,泉州、广州等地都有外国商人居住。政府委派外国商人管理,这些管理人员要穿中国服装。外商聚居的地方,还设立学校,专供他们的子弟受教育。

——宋长友、肖厚建《中国历史》

(2)根据上述材料并结合所学知识,说说宋朝海外贸易的盛况。

【综合分析】

材料三 宋朝时社会经济重心南移,社会经济快速发展。经济的发展促进了商业的繁荣,而商业的繁荣则为海上贸易的发展准备了充分的物质基础。

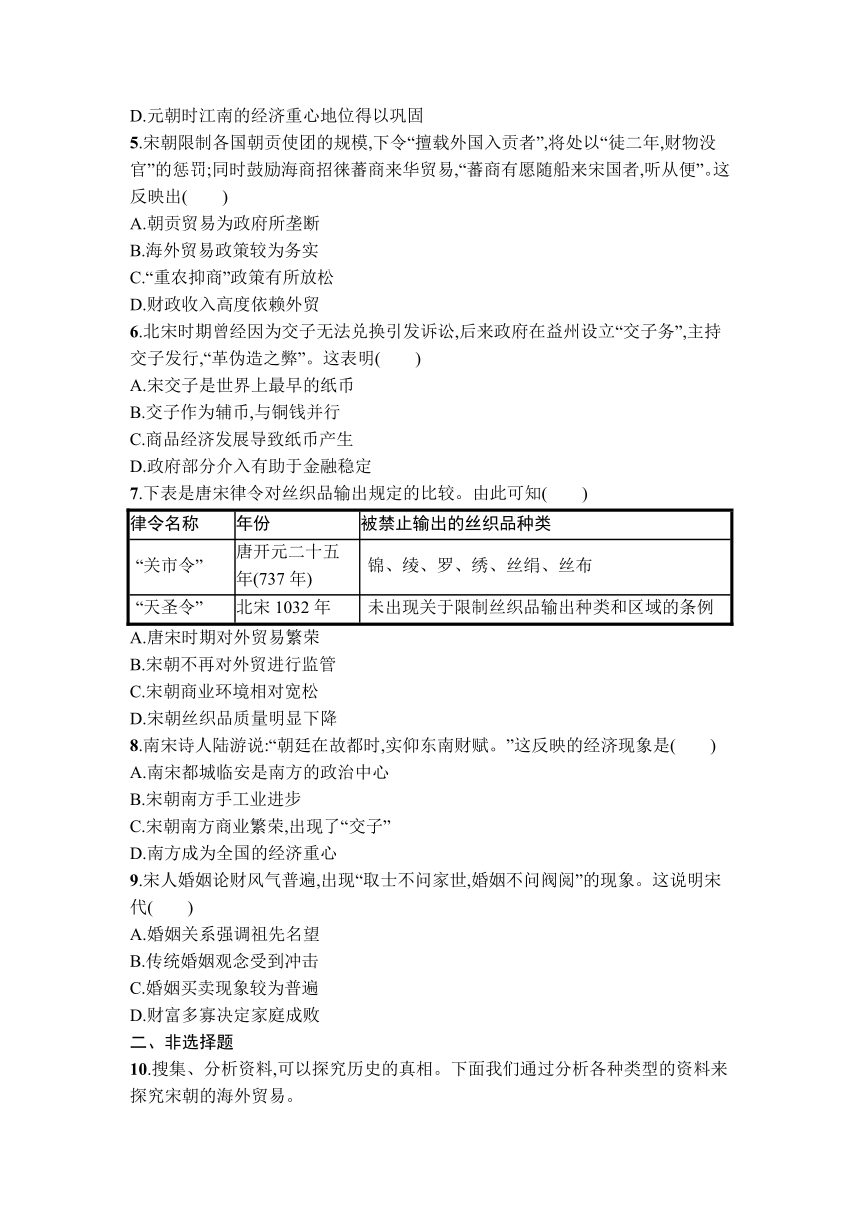

材料四 下图是出土于福建泉州的南宋海船,有13个密封的船舱。

(3)根据材料三、材料四并结合所学知识,分析宋朝海外贸易发达的原因。

等级考素养提升

一、选择题

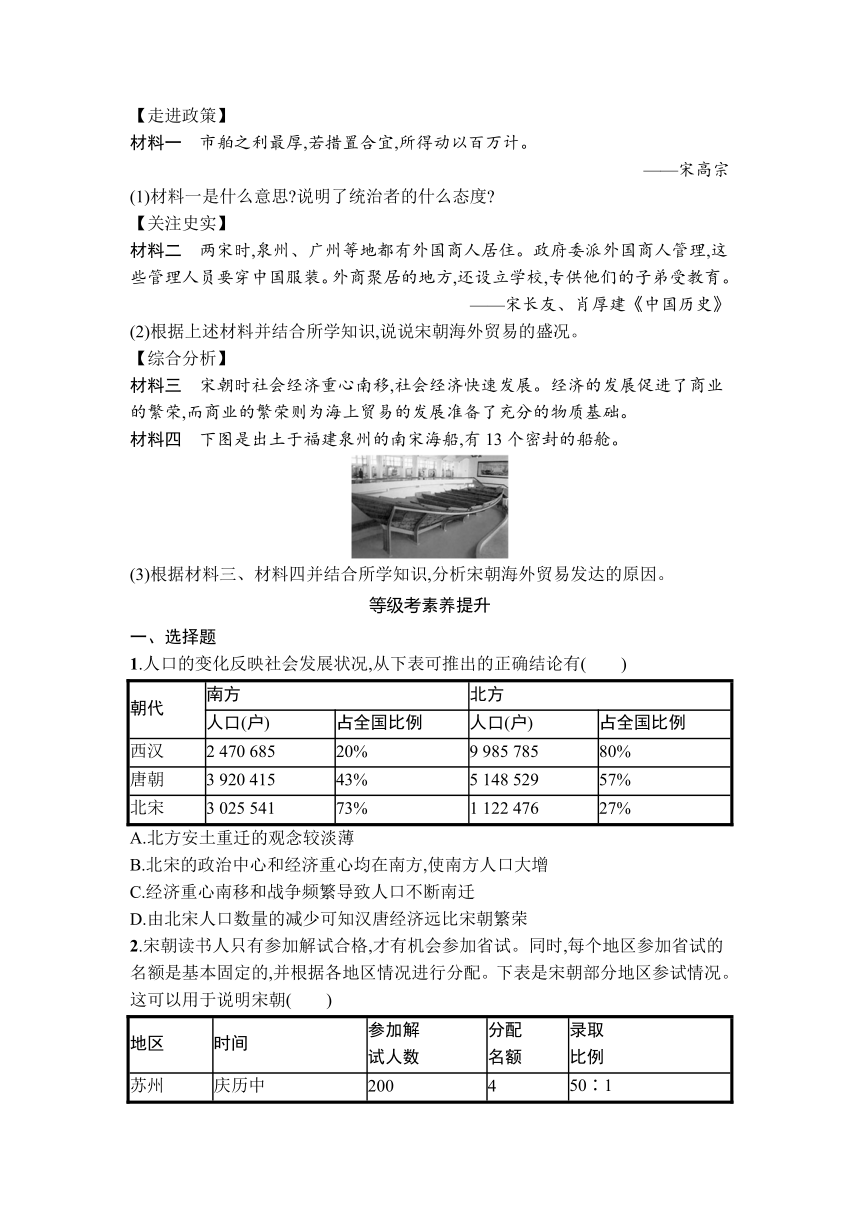

1.人口的变化反映社会发展状况,从下表可推出的正确结论有( )

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国比例 人口(户) 占全国比例

西汉 2 470 685 20% 9 985 785 80%

唐朝 3 920 415 43% 5 148 529 57%

北宋 3 025 541 73% 1 122 476 27%

A.北方安土重迁的观念较淡薄

B.北宋的政治中心和经济重心均在南方,使南方人口大增

C.经济重心南移和战争频繁导致人口不断南迁

D.由北宋人口数量的减少可知汉唐经济远比宋朝繁荣

2.宋朝读书人只有参加解试合格,才有机会参加省试。同时,每个地区参加省试的名额是基本固定的,并根据各地区情况进行分配。下表是宋朝部分地区参试情况。这可以用于说明宋朝( )

地区 时间 参加解 试人数 分配 名额 录取 比例

苏州 庆历中 200 4 50∶1

绍兴二十六年 2 000 13 154∶1

福州 绍兴二十六年 3 400 62 55∶1

淳熙十年 15 000 62 242∶1

A.教育发展严重滞后于人口增长

B.名额分配确保了社会公平公正

C.南方成为经济重心和文化中心

D.科举考试对士人的吸引力日增

3.为将南方财赋顺利北运,元朝重新开通了大运河,改变隋唐时迂回曲折的航线,大大缩短了航程。元朝还创造性地开辟了长途海运航线,主要任务也是运输江南的粮食。这说明元朝( )

A.对外贸易成为重要财政来源

B.北方经济出现严重衰退

C.区域经济差异推动商帮兴起

D.南北方之间经济差距大

二、非选择题

4.阅读材料,回答问题。

材料 历代户口数摘录表

年份 户数 人口数

西汉平帝元始二年(2年) 12 233 062 59 594 978

东汉光武帝建武中元二年(57年) 4 279 634 21 007 820

东汉和帝元兴元年(105年) 9 237 112 53 256 229

东汉桓帝永寿三年(157年) 10 677 960 56 486 856

隋炀帝大业五年(609年) 8 907 564 46 019 956

唐太宗贞观年间(627—649年) 3 000 000 —

唐玄宗天宝十四年(755年) 8 914 709 52 919 309

宋太祖开宝九年(976 年) 3 090 504 —

宋神宗元丰六年(1083年) 17 211 731 24 969 309(承担赋役的丁口数)

宋徽宗大观四年(1110年) 20 882 258 46 734 784

宋宁宗嘉定十六年(1223年) 12 670 801 28 320 085(承担赋役的丁口数)

元世祖至元二十八年(1291年) 13 430 322 59 848 964

明太祖洪武二十六年(1393年) 10 652 870 60 545 812

明神宗万历六年(1578年) 10 621 436 60 692 856

清圣祖康熙十二年(1673年) — 19 393 587

清世宗雍正十二年(1734年) — 27 355 462

清高宗乾隆三十一年(1766年) — 208 095 796

清宣宗道光十三年(1833年) — 398 942 036

——摘编自漆侠《宋代社会生产力的发展

及其在中国古代经济发展过程中的地位》

从表格中提取信息指出其反映出的中国古代人口变动的规律,并结合所学知识予以说明。

1.答案:A

解析:“蚕桑”“茶”都属于经济作物,且在一些地区成为“岁计”“要务”,这说明经济作物的地位提升,故选A项;仅根据湖州、严州和蜀地的农业发展情况不能说明种植特色经济作物成为农业主导。结合所学知识,可知当时仍然以粮食作物种植为主,排除B项;根据题干材料中湖州“以蚕桑为岁计”,严州“惟蚕桑是务”,蜀地“民卖茶资衣食”等信息,可知宋朝农业生产确有商品化的趋势,但仅限于部分地区,“普遍”的说法过于绝对,排除C项;题干材料主要反映的是农业发展状况,无法体现手工业的情况,排除D项。

2.答案:C

解析:题干材料虽然涉及农业但是无法体现农业生产规模大,故A项错误;根据题干材料“茧厚丝长无断缕”,可知蚕丝的品质较高,故B项不符合题意,排除;根据题干材料,可知既有农业生产又有煮蚕缫丝,因此推断农户经营方式多样,故C项正

确;题干材料未能体现农民家庭生活闲适,故D项错误。

3.答案:A

解析:根据题干图谱,可知耕织户下面进行了详细的分工,说明当时手工业出现了专业化的倾向,故A项正确;自然经济开始解体是在鸦片战争后,故B项错误;题干材料强调耕织户的分工更细化,不是强调农产品的商品化,故C项错误;题干图谱未体现经济重心转移的信息,故D项错误。

4.答案:A

解析:根据题干材料“始定征江南夏税之制……夏税则输以木绵布绢丝绵等物”,可知元朝的夏税以棉纺织物代替,说明当时棉纺织业发展迅速,故选A项;题干材料没有体现政府的剥削,排除B项;题干材料不能说明家庭手工业成为政府赋税的主要来源,排除C项;题干材料没有体现经济重心的地位,排除D项。

5.答案:B

解析:宋朝下令限制政府层面的朝贡贸易,是因为朝贡贸易带来的是政府的亏空。同时鼓励海外商人来华贸易,扩大中国的出口,带来更多的税收,由此可见宋朝实行务实的海外贸易政策,故B项正确。

6.答案:D

解析:政府设立“交子务”是为了革除“交子”被伪造的弊端,由此可知政府的介入有助于稳定金融秩序,故选D项;材料中没有比较信息,不能说明“最早”,排除A项;B、C两项中的说法在材料中无法体现,均排除。

7.答案:C

解析:根据表格信息,可知唐律令对丝织品输出限制规定较多,宋朝对丝织品输出没有限制。结合所学知识,可知这说明宋朝商业环境相对宽松,对外贸易的开放性更大,故C项正确。

8.答案:D

解析:根据题干材料“朝廷在故都时,实仰东南财赋”,可知当时朝廷的财政收入都依赖东南地区,故D项正确;A项在题干材料中无法体现,故排除;题干材料没有体现手工业进步,排除B项;题干材料没有涉及南方商业繁荣及出现“交子”的问题,故C项错误。

9.答案:B

解析:传统婚姻观念中重视门当户对,而宋代的婚姻更看重财力,这说明随着宋代商品经济的发展,传统的婚姻观念受到冲击,B项正确;A项与题干信息相反,排除;婚姻观念中重视财力不等于婚姻买卖,排除C项;D项表述过于绝对,排除。

10.参考答案:(1)意思:海外贸易获利最丰厚,如果经营得当,可以获得上百万的收入。态度:宋朝统治者重视和鼓励发展海外贸易。

(2)盛况:外贸税收成为宋朝国库的重要财源,大型远洋海船装载瓷器、茶叶等,远销亚非许多国家和地区,主要外贸港口有广州、泉州等。

(3)原因:宋朝时,全国经济重心南移;社会经济快速发展,商业繁荣;宋朝政府实行鼓励海外贸易的政策;先进的造船技术和航海技术等。

1.答案:C

解析:安土重迁的观念不分南北,排除A项;北宋的政治中心在东京(今河南开封),不在南方,排除B项;北宋人口减少的主要原因是唐后期和五代的战乱,排除D项;经济重心南移和战争频繁导致人口不断南迁,推动了南方的开发,故选C项。

2.答案:D

解析:根据表格信息,可知录取比例越来越低,这反映出科举考试对士人的吸引力越来越强,参加科举考试的人数越来越多,故D项正确;表格信息没有体现出教育的发展,排除A项;名额分配不能保证社会公平公正,排除B项;表格信息无法体现出经济重心的转移,排除C项。

3.答案:D

解析:材料反映了元朝重新开通大运河并且开辟长途海运航线,用来运送南方的财赋和粮食,这说明南方是全国财赋和粮食的主要供应地,进一步说明了元朝时期南北方之间经济差距大,故选D项。

4.参考答案:

表格信息 规律 分析说明

古代人口数量长期波动,清朝中期才增长到两亿多人 规律一:就整个封建社会时代来看,人口增长缓慢 小农经济长期占据主导地位,生产力水平低下;专制统治,赋税沉重;战乱频繁,社会动荡

东汉初期、唐朝初期、北宋初期统计显示户数较少,此后户数、人口数迅速回升 规律二:人口随着王朝兴衰而增减 王朝初期经历农民起义、战乱;经济凋敝;新王朝统治者实行保护小农经济的政策;王朝中期以后经济恢复,社会安定

统计表中出现的户数和人口数不匹配,政府控制的丁口较少 封建社会人口逃亡、隐匿现象严重 封建社会赋税沉重,政治黑暗致使人口隐匿或逃亡;大地主、大官僚控制大量人口;古代缺乏科学的人口统计和方法

合格考过关检验

一、选择题

1.下表是反映宋朝社会经济的几则史料。据此可知,宋朝( )

史料 出处

湖州农户“以蚕桑为岁计” 宋《嘉泰吴兴志》

严州“谷食不足,仰给他州,惟蚕桑是务” 宋《严州图经》

“蜀之茶园,皆民两税地,不殖五谷,唯宜种茶”“民卖茶资衣食,与农夫业田无异” 《宋史》

A.经济作物地位提升

B.种植特色作物成为农业主导

C.农业生产普遍商品化

D.家庭农业与手工业紧密结合

2.宋人诗云:“小麦青青大麦黄,原头日出天色凉。妇姑相呼有忙事,舍后煮茧门前香。缫车嘈嘈似风雨,茧厚丝长无断缕。今年那暇织绢着,明日西门卖丝去。”诗中反映了( )

A.宋朝农业生产规模日益庞大

B.封建时代手工产品质量低下

C.宋朝农户经营方式日益多样

D.宋朝普通农民家庭生活闲适

3.下面是“湖州等地农业、手工业分工演化图谱”,据此可知宋朝( )

A.手工业生产的专业化倾向

B.自然经济开始解体

C.农产品商品化的程度提高

D.经济重心南移完成

4.《元史》记载:“成宗元贞二年(1296年),始定征江南夏税之制……夏税则输以木绵布绢丝绵等物。”对此理解正确的是( )

A.元朝棉纺织业发展迅速

B.政府加重了对小农经济的剥削

C.家庭手工业成为政府赋税的主要来源

D.元朝时江南的经济重心地位得以巩固

5.宋朝限制各国朝贡使团的规模,下令“擅载外国入贡者”,将处以“徒二年,财物没官”的惩罚;同时鼓励海商招徕蕃商来华贸易,“蕃商有愿随船来宋国者,听从便”。这反映出( )

A.朝贡贸易为政府所垄断

B.海外贸易政策较为务实

C.“重农抑商”政策有所放松

D.财政收入高度依赖外贸

6.北宋时期曾经因为交子无法兑换引发诉讼,后来政府在益州设立“交子务”,主持交子发行,“革伪造之弊”。这表明( )

A.宋交子是世界上最早的纸币

B.交子作为辅币,与铜钱并行

C.商品经济发展导致纸币产生

D.政府部分介入有助于金融稳定

7.下表是唐宋律令对丝织品输出规定的比较。由此可知( )

律令名称 年份 被禁止输出的丝织品种类

“关市令” 唐开元二十五 年(737年) 锦、绫、罗、绣、丝绢、丝布

“天圣令” 北宋1032年 未出现关于限制丝织品输出种类和区域的条例

A.唐宋时期对外贸易繁荣

B.宋朝不再对外贸进行监管

C.宋朝商业环境相对宽松

D.宋朝丝织品质量明显下降

8.南宋诗人陆游说:“朝廷在故都时,实仰东南财赋。”这反映的经济现象是( )

A.南宋都城临安是南方的政治中心

B.宋朝南方手工业进步

C.宋朝南方商业繁荣,出现了“交子”

D.南方成为全国的经济重心

9.宋人婚姻论财风气普遍,出现“取士不问家世,婚姻不问阀阅”的现象。这说明宋代( )

A.婚姻关系强调祖先名望

B.传统婚姻观念受到冲击

C.婚姻买卖现象较为普遍

D.财富多寡决定家庭成败

二、非选择题

10.搜集、分析资料,可以探究历史的真相。下面我们通过分析各种类型的资料来探究宋朝的海外贸易。

【走进政策】

材料一 市舶之利最厚,若措置合宜,所得动以百万计。

——宋高宗

(1)材料一是什么意思 说明了统治者的什么态度

【关注史实】

材料二 两宋时,泉州、广州等地都有外国商人居住。政府委派外国商人管理,这些管理人员要穿中国服装。外商聚居的地方,还设立学校,专供他们的子弟受教育。

——宋长友、肖厚建《中国历史》

(2)根据上述材料并结合所学知识,说说宋朝海外贸易的盛况。

【综合分析】

材料三 宋朝时社会经济重心南移,社会经济快速发展。经济的发展促进了商业的繁荣,而商业的繁荣则为海上贸易的发展准备了充分的物质基础。

材料四 下图是出土于福建泉州的南宋海船,有13个密封的船舱。

(3)根据材料三、材料四并结合所学知识,分析宋朝海外贸易发达的原因。

等级考素养提升

一、选择题

1.人口的变化反映社会发展状况,从下表可推出的正确结论有( )

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国比例 人口(户) 占全国比例

西汉 2 470 685 20% 9 985 785 80%

唐朝 3 920 415 43% 5 148 529 57%

北宋 3 025 541 73% 1 122 476 27%

A.北方安土重迁的观念较淡薄

B.北宋的政治中心和经济重心均在南方,使南方人口大增

C.经济重心南移和战争频繁导致人口不断南迁

D.由北宋人口数量的减少可知汉唐经济远比宋朝繁荣

2.宋朝读书人只有参加解试合格,才有机会参加省试。同时,每个地区参加省试的名额是基本固定的,并根据各地区情况进行分配。下表是宋朝部分地区参试情况。这可以用于说明宋朝( )

地区 时间 参加解 试人数 分配 名额 录取 比例

苏州 庆历中 200 4 50∶1

绍兴二十六年 2 000 13 154∶1

福州 绍兴二十六年 3 400 62 55∶1

淳熙十年 15 000 62 242∶1

A.教育发展严重滞后于人口增长

B.名额分配确保了社会公平公正

C.南方成为经济重心和文化中心

D.科举考试对士人的吸引力日增

3.为将南方财赋顺利北运,元朝重新开通了大运河,改变隋唐时迂回曲折的航线,大大缩短了航程。元朝还创造性地开辟了长途海运航线,主要任务也是运输江南的粮食。这说明元朝( )

A.对外贸易成为重要财政来源

B.北方经济出现严重衰退

C.区域经济差异推动商帮兴起

D.南北方之间经济差距大

二、非选择题

4.阅读材料,回答问题。

材料 历代户口数摘录表

年份 户数 人口数

西汉平帝元始二年(2年) 12 233 062 59 594 978

东汉光武帝建武中元二年(57年) 4 279 634 21 007 820

东汉和帝元兴元年(105年) 9 237 112 53 256 229

东汉桓帝永寿三年(157年) 10 677 960 56 486 856

隋炀帝大业五年(609年) 8 907 564 46 019 956

唐太宗贞观年间(627—649年) 3 000 000 —

唐玄宗天宝十四年(755年) 8 914 709 52 919 309

宋太祖开宝九年(976 年) 3 090 504 —

宋神宗元丰六年(1083年) 17 211 731 24 969 309(承担赋役的丁口数)

宋徽宗大观四年(1110年) 20 882 258 46 734 784

宋宁宗嘉定十六年(1223年) 12 670 801 28 320 085(承担赋役的丁口数)

元世祖至元二十八年(1291年) 13 430 322 59 848 964

明太祖洪武二十六年(1393年) 10 652 870 60 545 812

明神宗万历六年(1578年) 10 621 436 60 692 856

清圣祖康熙十二年(1673年) — 19 393 587

清世宗雍正十二年(1734年) — 27 355 462

清高宗乾隆三十一年(1766年) — 208 095 796

清宣宗道光十三年(1833年) — 398 942 036

——摘编自漆侠《宋代社会生产力的发展

及其在中国古代经济发展过程中的地位》

从表格中提取信息指出其反映出的中国古代人口变动的规律,并结合所学知识予以说明。

1.答案:A

解析:“蚕桑”“茶”都属于经济作物,且在一些地区成为“岁计”“要务”,这说明经济作物的地位提升,故选A项;仅根据湖州、严州和蜀地的农业发展情况不能说明种植特色经济作物成为农业主导。结合所学知识,可知当时仍然以粮食作物种植为主,排除B项;根据题干材料中湖州“以蚕桑为岁计”,严州“惟蚕桑是务”,蜀地“民卖茶资衣食”等信息,可知宋朝农业生产确有商品化的趋势,但仅限于部分地区,“普遍”的说法过于绝对,排除C项;题干材料主要反映的是农业发展状况,无法体现手工业的情况,排除D项。

2.答案:C

解析:题干材料虽然涉及农业但是无法体现农业生产规模大,故A项错误;根据题干材料“茧厚丝长无断缕”,可知蚕丝的品质较高,故B项不符合题意,排除;根据题干材料,可知既有农业生产又有煮蚕缫丝,因此推断农户经营方式多样,故C项正

确;题干材料未能体现农民家庭生活闲适,故D项错误。

3.答案:A

解析:根据题干图谱,可知耕织户下面进行了详细的分工,说明当时手工业出现了专业化的倾向,故A项正确;自然经济开始解体是在鸦片战争后,故B项错误;题干材料强调耕织户的分工更细化,不是强调农产品的商品化,故C项错误;题干图谱未体现经济重心转移的信息,故D项错误。

4.答案:A

解析:根据题干材料“始定征江南夏税之制……夏税则输以木绵布绢丝绵等物”,可知元朝的夏税以棉纺织物代替,说明当时棉纺织业发展迅速,故选A项;题干材料没有体现政府的剥削,排除B项;题干材料不能说明家庭手工业成为政府赋税的主要来源,排除C项;题干材料没有体现经济重心的地位,排除D项。

5.答案:B

解析:宋朝下令限制政府层面的朝贡贸易,是因为朝贡贸易带来的是政府的亏空。同时鼓励海外商人来华贸易,扩大中国的出口,带来更多的税收,由此可见宋朝实行务实的海外贸易政策,故B项正确。

6.答案:D

解析:政府设立“交子务”是为了革除“交子”被伪造的弊端,由此可知政府的介入有助于稳定金融秩序,故选D项;材料中没有比较信息,不能说明“最早”,排除A项;B、C两项中的说法在材料中无法体现,均排除。

7.答案:C

解析:根据表格信息,可知唐律令对丝织品输出限制规定较多,宋朝对丝织品输出没有限制。结合所学知识,可知这说明宋朝商业环境相对宽松,对外贸易的开放性更大,故C项正确。

8.答案:D

解析:根据题干材料“朝廷在故都时,实仰东南财赋”,可知当时朝廷的财政收入都依赖东南地区,故D项正确;A项在题干材料中无法体现,故排除;题干材料没有体现手工业进步,排除B项;题干材料没有涉及南方商业繁荣及出现“交子”的问题,故C项错误。

9.答案:B

解析:传统婚姻观念中重视门当户对,而宋代的婚姻更看重财力,这说明随着宋代商品经济的发展,传统的婚姻观念受到冲击,B项正确;A项与题干信息相反,排除;婚姻观念中重视财力不等于婚姻买卖,排除C项;D项表述过于绝对,排除。

10.参考答案:(1)意思:海外贸易获利最丰厚,如果经营得当,可以获得上百万的收入。态度:宋朝统治者重视和鼓励发展海外贸易。

(2)盛况:外贸税收成为宋朝国库的重要财源,大型远洋海船装载瓷器、茶叶等,远销亚非许多国家和地区,主要外贸港口有广州、泉州等。

(3)原因:宋朝时,全国经济重心南移;社会经济快速发展,商业繁荣;宋朝政府实行鼓励海外贸易的政策;先进的造船技术和航海技术等。

1.答案:C

解析:安土重迁的观念不分南北,排除A项;北宋的政治中心在东京(今河南开封),不在南方,排除B项;北宋人口减少的主要原因是唐后期和五代的战乱,排除D项;经济重心南移和战争频繁导致人口不断南迁,推动了南方的开发,故选C项。

2.答案:D

解析:根据表格信息,可知录取比例越来越低,这反映出科举考试对士人的吸引力越来越强,参加科举考试的人数越来越多,故D项正确;表格信息没有体现出教育的发展,排除A项;名额分配不能保证社会公平公正,排除B项;表格信息无法体现出经济重心的转移,排除C项。

3.答案:D

解析:材料反映了元朝重新开通大运河并且开辟长途海运航线,用来运送南方的财赋和粮食,这说明南方是全国财赋和粮食的主要供应地,进一步说明了元朝时期南北方之间经济差距大,故选D项。

4.参考答案:

表格信息 规律 分析说明

古代人口数量长期波动,清朝中期才增长到两亿多人 规律一:就整个封建社会时代来看,人口增长缓慢 小农经济长期占据主导地位,生产力水平低下;专制统治,赋税沉重;战乱频繁,社会动荡

东汉初期、唐朝初期、北宋初期统计显示户数较少,此后户数、人口数迅速回升 规律二:人口随着王朝兴衰而增减 王朝初期经历农民起义、战乱;经济凋敝;新王朝统治者实行保护小农经济的政策;王朝中期以后经济恢复,社会安定

统计表中出现的户数和人口数不匹配,政府控制的丁口较少 封建社会人口逃亡、隐匿现象严重 封建社会赋税沉重,政治黑暗致使人口隐匿或逃亡;大地主、大官僚控制大量人口;古代缺乏科学的人口统计和方法

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进