七年级历史上册 第二单元夏商周时期:早期国家的产生与社会变革 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 七年级历史上册 第二单元夏商周时期:早期国家的产生与社会变革 同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 472.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-09 21:43:05 | ||

图片预览

文档简介

七年级历史上册 第二单元夏商周时期:早期国家的产生与社会变革同步练习(含答案)

一、选择题

1.“知足常乐”源于古代“无为而治”思想,提出这一思想的学派是( )

A. 儒家 B. 法家 C. 道家 D. 墨家

2.它是中国国家一级文物,是世界迄今出土最大最重的青铜器,享有“镇国之宝”美誉。它是商王祖庚或祖甲为祭祀母亲戊而作的祭器,是商周时期青铜器的代表作,它是:( )

A. 毛公鼎 B. 司母戊鼎 C. 四羊方尊 D. 青铜神树

3.春秋战国时期铁器的使用和牛耕的推广产生了深远的社会影响,这些影响包括( )

①强化了周王朝的统治 ②提高了农作物的产量

③促进了土地的私有化 ④引发了改革变法的时代浪潮

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

4.下列关于汉字与书的叙述,不正确的是

A. 甲骨文是一种比较成熟的文字

B. 东汉末年,书法逐渐成为一种艺术

C. 汉字演变的总趋势是由简到繁

D. 东晋的王羲之集书法之大成

5.夏启登上王位的方式是( )

A. 通过“禅让制”登上王位

B. 自己建立了夏朝

C. 凭借家庭特殊地位继承父位

D. 牧野之战取胜,推翻上一个朝代

6.改革是兴除利弊的重要手段,商鞅变法对后世地方行政制度影响最深远的措施是( )

A. 建立县制 B. 奖励耕战

C. 轻徭薄赋 D. 废除旧贵族特权

7.我国历史上第一个奴隶制国家是( )

A. 商朝 B. 夏朝 C. 西周 D. 东周

8.子牧是秦孝公时代的秦国人,他 ①家道殷实,有新垦的良田百亩 ②年轻时曾随孝公远征赵国,有战功 ③退伍后,在家经营田地,收获颇丰,在地方名声不错 ④据说他有被授为县令的可能。商鞅变法后,子牧最有可能从新法中获利的条件是( )

A. ①③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①②③④

9.战国时期,在各国掀起变法运动的是( )

A. 开明的奴隶主 B. 新兴的地主阶级

C. 新兴的奴隶主 D. 广大的农民

10.商鞅变法给秦国带来了根本性的变化在中国古代改革史上写下了光辉篇章。但其改革却得罪了秦国的贵族,贵族诬告他谋反,商鞅惨遭杀害。在商鞅变法的措施中,直接损害旧贵族利益的是( )

A. 改革户籍制度 B. 奖励军功 C. 推行县制 D. 严明法度

11.诸子百家中,持有保护环境和可持续发展观点的思想家是( )

A. 孟子 B. 荀子 C. 墨子 D. 庄子

12.“父死子继,兄终弟及”的世袭制是从( )开始的

A. 禹 B. 启 C. 尧 D. 汤

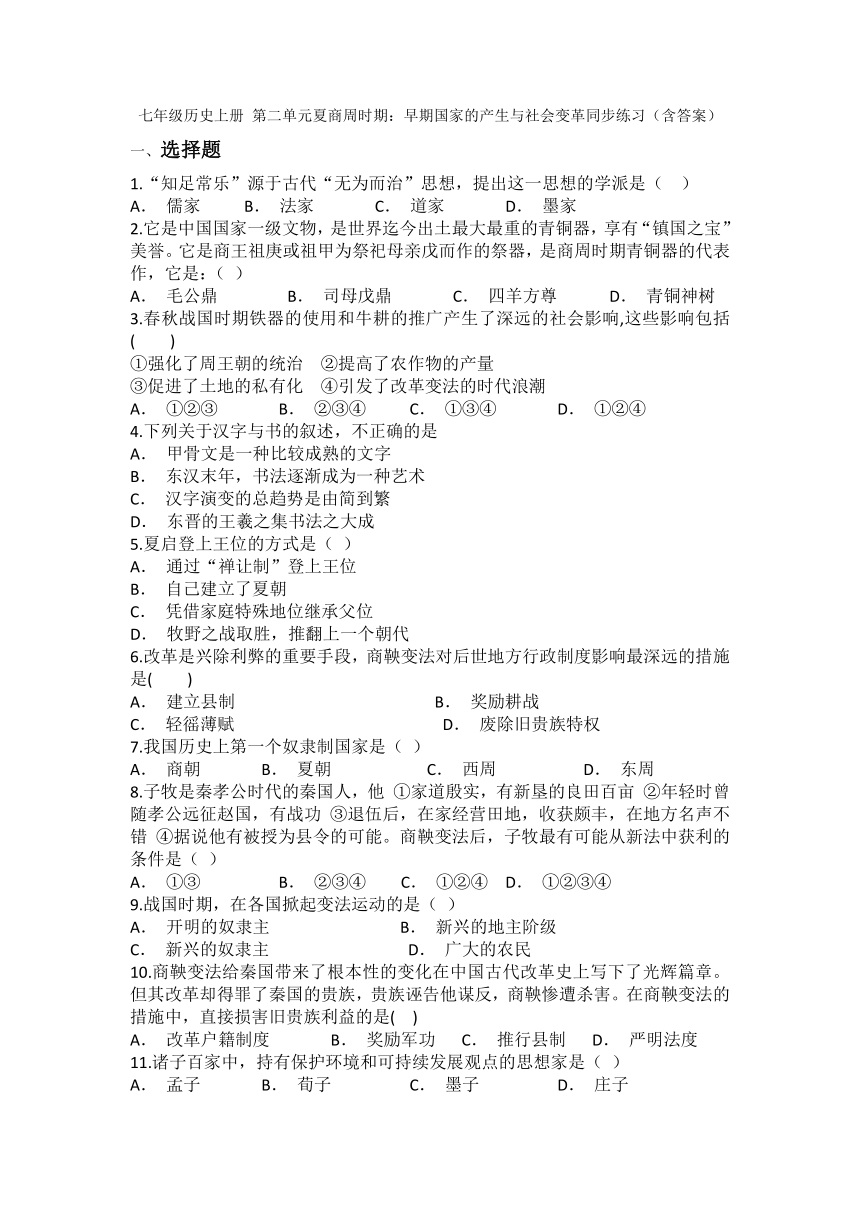

13.“洹水安阳名不虚,三千年前是帝都。”这是著名历史学家和考古学家郭沫若同志1959年考察殷墟时留下的著名诗句。下列文物出土于殷墟的是( )

A. A B. B C. C D. D

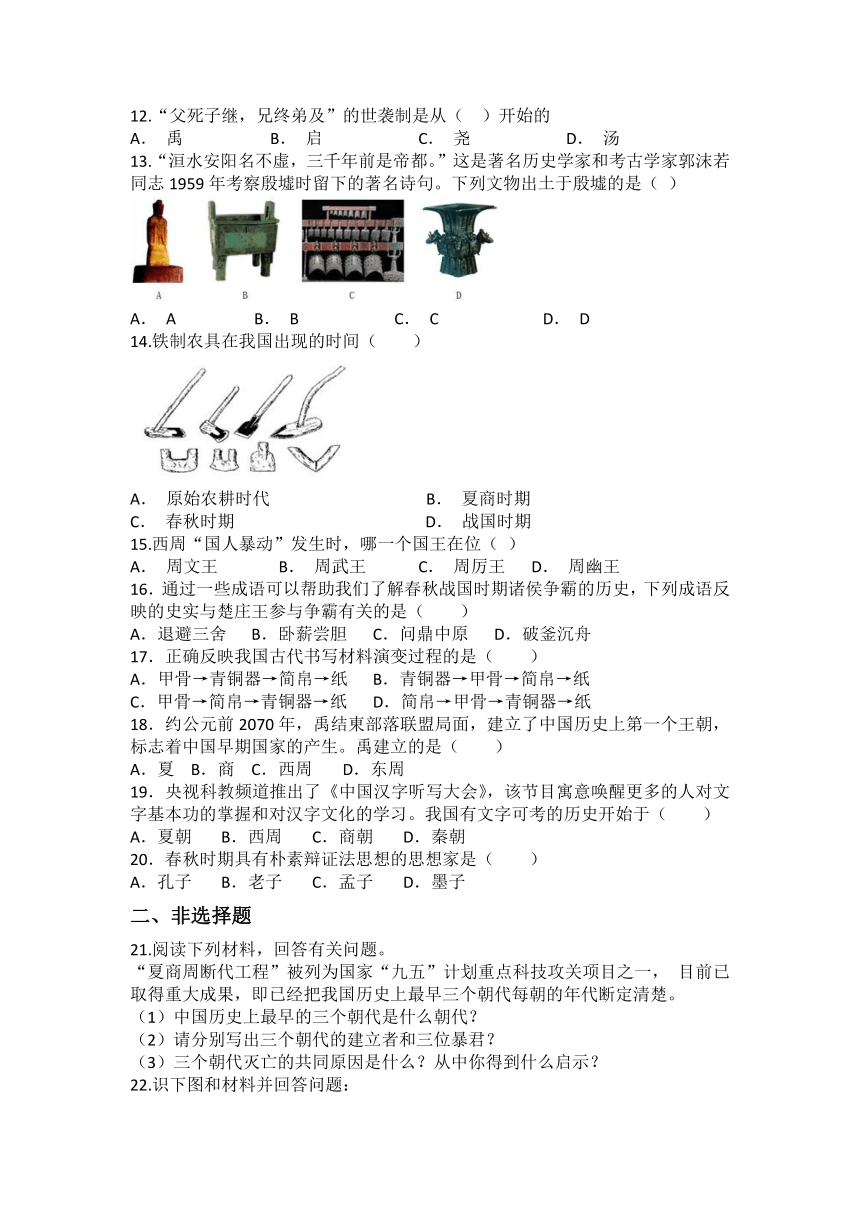

14.铁制农具在我国出现的时间( )

A. 原始农耕时代 B. 夏商时期

C. 春秋时期 D. 战国时期

15.西周“国人暴动”发生时,哪一个国王在位( )

A. 周文王 B. 周武王 C. 周厉王 D. 周幽王

16.通过一些成语可以帮助我们了解春秋战国时期诸侯争霸的历史,下列成语反映的史实与楚庄王参与争霸有关的是( )

A.退避三舍 B.卧薪尝胆 C.问鼎中原 D.破釜沉舟

17.正确反映我国古代书写材料演变过程的是( )

A.甲骨→青铜器→简帛→纸 B.青铜器→甲骨→简帛→纸

C.甲骨→简帛→青铜器→纸 D.简帛→甲骨→青铜器→纸

18.约公元前2070年,禹结東部落联盟局面,建立了中国历史上第一个王朝,标志着中国早期国家的产生。禹建立的是( )

A.夏 B.商 C.西周 D.东周

19.央视科教频道推出了《中国汉字听写大会》,该节目寓意唤醒更多的人对文字基本功的掌握和对汉字文化的学习。我国有文字可考的历史开始于( )

A.夏朝 B.西周 C.商朝 D.秦朝

20.春秋时期具有朴素辩证法思想的思想家是( )

A.孔子 B.老子 C.孟子 D.墨子

二、非选择题

21.阅读下列材料,回答有关问题。

“夏商周断代工程”被列为国家“九五”计划重点科技攻关项目之一, 目前已取得重大成果,即已经把我国历史上最早三个朝代每朝的年代断定清楚。

(1)中国历史上最早的三个朝代是什么朝代?

(2)请分别写出三个朝代的建立者和三位暴君?

(3)三个朝代灭亡的共同原因是什么?从中你得到什么启示?

22.识下图和材料并回答问题:

材料一

材料二:史书记载:水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府也。

(1)图和材料反映的是哪一项水利工程?由谁主持修建的?

(2)据图回答:该水利工程由哪几部分组成?

(3)为什么这项工程能够列入"世界文化遗产"名录?

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 他生活在春秋晚期,30岁左右便收徒讲学,前后从事教育40多年。相传他有弟子3000人,其中出名的有72人。他有关教育思想和教学方法的许多言论,成为后世传颂的格言。他提倡“道之以德,齐之以礼”,主张“为政以德”。

材料二 他生活在战国末期,是荀子的学生,他强调“法治”并提出“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”的理论。

(1)材料一、二中的“他”分别指的是谁?他们各属于“诸子百家”中哪一学派?

(2)请用最简练的语言指出材料一中“他”的历史地位,并列出三条与“他”有关的教育方面的成就或主张。

(3)材料一、二中的“他”在治理国家的问题上,主张有何不同?试联系现实,谈谈你对治国问题的认识。

24.阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 图中人物主持修建的水利工程消除了岷江水患,灌溉了大片农田,使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称。两千多年来,它一直造福于民。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出该水利工程的名称是什么?修建者是谁?

(2)你认为该水利工程在当时的功能是什么?

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明2000年该工程被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》的原因。

答案

1-5CBBCC 6-10ABDBB 11-15ABBCC 16-20CAACB

21.(1)夏、商、西周

(2)禹、桀;汤、纣;周武王、周厉王

(3)统治者昏庸残暴 启示:得民心者得天下(言之有理即可)

22.(1)都江堰,李冰父子。

(2)分水鱼嘴,飞沙堰,宝瓶口等部分组成。

(3)①防洪、灌溉并举,至今仍发挥着重要作用;②维护了生态平衡,保护了自然环境;③具有科学性,并代表了当时世界先进的水利工程水平;④体现了中国古代劳动人民的智慧、勇敢,是人类征服自然、协调与自然关系的成功典范。

23.(1)分别是孔子、韩非。各属于儒家、法家。

(2)历史地位:是大思想家、大教育家,儒家学派的创始人,对后世有深远影响。创办私学,广收门徒;注意“因材施教”;教育学生要有老老实实的学习态度,要谦虚好学;要求学生“温故而知新”等。(列出三条即可)

(3)不同:孔子主张“为政以德”;韩非提倡法治,提出建立君主专制中央集权的封建国家。

认识:既要坚持依法治国,又要重视以德治国,要把两者有机结合起来。(答出其意即可)

24、(1)都江堰;李冰。

(2)防洪灌溉。

(3)防洪和灌溉并举,至今仍发挥着重要作用;维护了生态平衡,保护了自然环境;具有科学性,代表了当时世界先进的水利工程水平;体现了中国古代劳动人民的智慧、勇敢,是人类征服自然、协调人与自然关系的成功典范等。(言之有理即可)

一、选择题

1.“知足常乐”源于古代“无为而治”思想,提出这一思想的学派是( )

A. 儒家 B. 法家 C. 道家 D. 墨家

2.它是中国国家一级文物,是世界迄今出土最大最重的青铜器,享有“镇国之宝”美誉。它是商王祖庚或祖甲为祭祀母亲戊而作的祭器,是商周时期青铜器的代表作,它是:( )

A. 毛公鼎 B. 司母戊鼎 C. 四羊方尊 D. 青铜神树

3.春秋战国时期铁器的使用和牛耕的推广产生了深远的社会影响,这些影响包括( )

①强化了周王朝的统治 ②提高了农作物的产量

③促进了土地的私有化 ④引发了改革变法的时代浪潮

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

4.下列关于汉字与书的叙述,不正确的是

A. 甲骨文是一种比较成熟的文字

B. 东汉末年,书法逐渐成为一种艺术

C. 汉字演变的总趋势是由简到繁

D. 东晋的王羲之集书法之大成

5.夏启登上王位的方式是( )

A. 通过“禅让制”登上王位

B. 自己建立了夏朝

C. 凭借家庭特殊地位继承父位

D. 牧野之战取胜,推翻上一个朝代

6.改革是兴除利弊的重要手段,商鞅变法对后世地方行政制度影响最深远的措施是( )

A. 建立县制 B. 奖励耕战

C. 轻徭薄赋 D. 废除旧贵族特权

7.我国历史上第一个奴隶制国家是( )

A. 商朝 B. 夏朝 C. 西周 D. 东周

8.子牧是秦孝公时代的秦国人,他 ①家道殷实,有新垦的良田百亩 ②年轻时曾随孝公远征赵国,有战功 ③退伍后,在家经营田地,收获颇丰,在地方名声不错 ④据说他有被授为县令的可能。商鞅变法后,子牧最有可能从新法中获利的条件是( )

A. ①③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①②③④

9.战国时期,在各国掀起变法运动的是( )

A. 开明的奴隶主 B. 新兴的地主阶级

C. 新兴的奴隶主 D. 广大的农民

10.商鞅变法给秦国带来了根本性的变化在中国古代改革史上写下了光辉篇章。但其改革却得罪了秦国的贵族,贵族诬告他谋反,商鞅惨遭杀害。在商鞅变法的措施中,直接损害旧贵族利益的是( )

A. 改革户籍制度 B. 奖励军功 C. 推行县制 D. 严明法度

11.诸子百家中,持有保护环境和可持续发展观点的思想家是( )

A. 孟子 B. 荀子 C. 墨子 D. 庄子

12.“父死子继,兄终弟及”的世袭制是从( )开始的

A. 禹 B. 启 C. 尧 D. 汤

13.“洹水安阳名不虚,三千年前是帝都。”这是著名历史学家和考古学家郭沫若同志1959年考察殷墟时留下的著名诗句。下列文物出土于殷墟的是( )

A. A B. B C. C D. D

14.铁制农具在我国出现的时间( )

A. 原始农耕时代 B. 夏商时期

C. 春秋时期 D. 战国时期

15.西周“国人暴动”发生时,哪一个国王在位( )

A. 周文王 B. 周武王 C. 周厉王 D. 周幽王

16.通过一些成语可以帮助我们了解春秋战国时期诸侯争霸的历史,下列成语反映的史实与楚庄王参与争霸有关的是( )

A.退避三舍 B.卧薪尝胆 C.问鼎中原 D.破釜沉舟

17.正确反映我国古代书写材料演变过程的是( )

A.甲骨→青铜器→简帛→纸 B.青铜器→甲骨→简帛→纸

C.甲骨→简帛→青铜器→纸 D.简帛→甲骨→青铜器→纸

18.约公元前2070年,禹结東部落联盟局面,建立了中国历史上第一个王朝,标志着中国早期国家的产生。禹建立的是( )

A.夏 B.商 C.西周 D.东周

19.央视科教频道推出了《中国汉字听写大会》,该节目寓意唤醒更多的人对文字基本功的掌握和对汉字文化的学习。我国有文字可考的历史开始于( )

A.夏朝 B.西周 C.商朝 D.秦朝

20.春秋时期具有朴素辩证法思想的思想家是( )

A.孔子 B.老子 C.孟子 D.墨子

二、非选择题

21.阅读下列材料,回答有关问题。

“夏商周断代工程”被列为国家“九五”计划重点科技攻关项目之一, 目前已取得重大成果,即已经把我国历史上最早三个朝代每朝的年代断定清楚。

(1)中国历史上最早的三个朝代是什么朝代?

(2)请分别写出三个朝代的建立者和三位暴君?

(3)三个朝代灭亡的共同原因是什么?从中你得到什么启示?

22.识下图和材料并回答问题:

材料一

材料二:史书记载:水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府也。

(1)图和材料反映的是哪一项水利工程?由谁主持修建的?

(2)据图回答:该水利工程由哪几部分组成?

(3)为什么这项工程能够列入"世界文化遗产"名录?

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 他生活在春秋晚期,30岁左右便收徒讲学,前后从事教育40多年。相传他有弟子3000人,其中出名的有72人。他有关教育思想和教学方法的许多言论,成为后世传颂的格言。他提倡“道之以德,齐之以礼”,主张“为政以德”。

材料二 他生活在战国末期,是荀子的学生,他强调“法治”并提出“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”的理论。

(1)材料一、二中的“他”分别指的是谁?他们各属于“诸子百家”中哪一学派?

(2)请用最简练的语言指出材料一中“他”的历史地位,并列出三条与“他”有关的教育方面的成就或主张。

(3)材料一、二中的“他”在治理国家的问题上,主张有何不同?试联系现实,谈谈你对治国问题的认识。

24.阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 图中人物主持修建的水利工程消除了岷江水患,灌溉了大片农田,使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称。两千多年来,它一直造福于民。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出该水利工程的名称是什么?修建者是谁?

(2)你认为该水利工程在当时的功能是什么?

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明2000年该工程被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》的原因。

答案

1-5CBBCC 6-10ABDBB 11-15ABBCC 16-20CAACB

21.(1)夏、商、西周

(2)禹、桀;汤、纣;周武王、周厉王

(3)统治者昏庸残暴 启示:得民心者得天下(言之有理即可)

22.(1)都江堰,李冰父子。

(2)分水鱼嘴,飞沙堰,宝瓶口等部分组成。

(3)①防洪、灌溉并举,至今仍发挥着重要作用;②维护了生态平衡,保护了自然环境;③具有科学性,并代表了当时世界先进的水利工程水平;④体现了中国古代劳动人民的智慧、勇敢,是人类征服自然、协调与自然关系的成功典范。

23.(1)分别是孔子、韩非。各属于儒家、法家。

(2)历史地位:是大思想家、大教育家,儒家学派的创始人,对后世有深远影响。创办私学,广收门徒;注意“因材施教”;教育学生要有老老实实的学习态度,要谦虚好学;要求学生“温故而知新”等。(列出三条即可)

(3)不同:孔子主张“为政以德”;韩非提倡法治,提出建立君主专制中央集权的封建国家。

认识:既要坚持依法治国,又要重视以德治国,要把两者有机结合起来。(答出其意即可)

24、(1)都江堰;李冰。

(2)防洪灌溉。

(3)防洪和灌溉并举,至今仍发挥着重要作用;维护了生态平衡,保护了自然环境;具有科学性,代表了当时世界先进的水利工程水平;体现了中国古代劳动人民的智慧、勇敢,是人类征服自然、协调人与自然关系的成功典范等。(言之有理即可)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史