部编版小学语文六年级下册分班考诗词曲鉴赏精选题(一)(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版小学语文六年级下册分班考诗词曲鉴赏精选题(一)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 980.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-12 12:11:13 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

分班考诗词曲鉴赏精选题(一)-小学语文六年级下册部编版

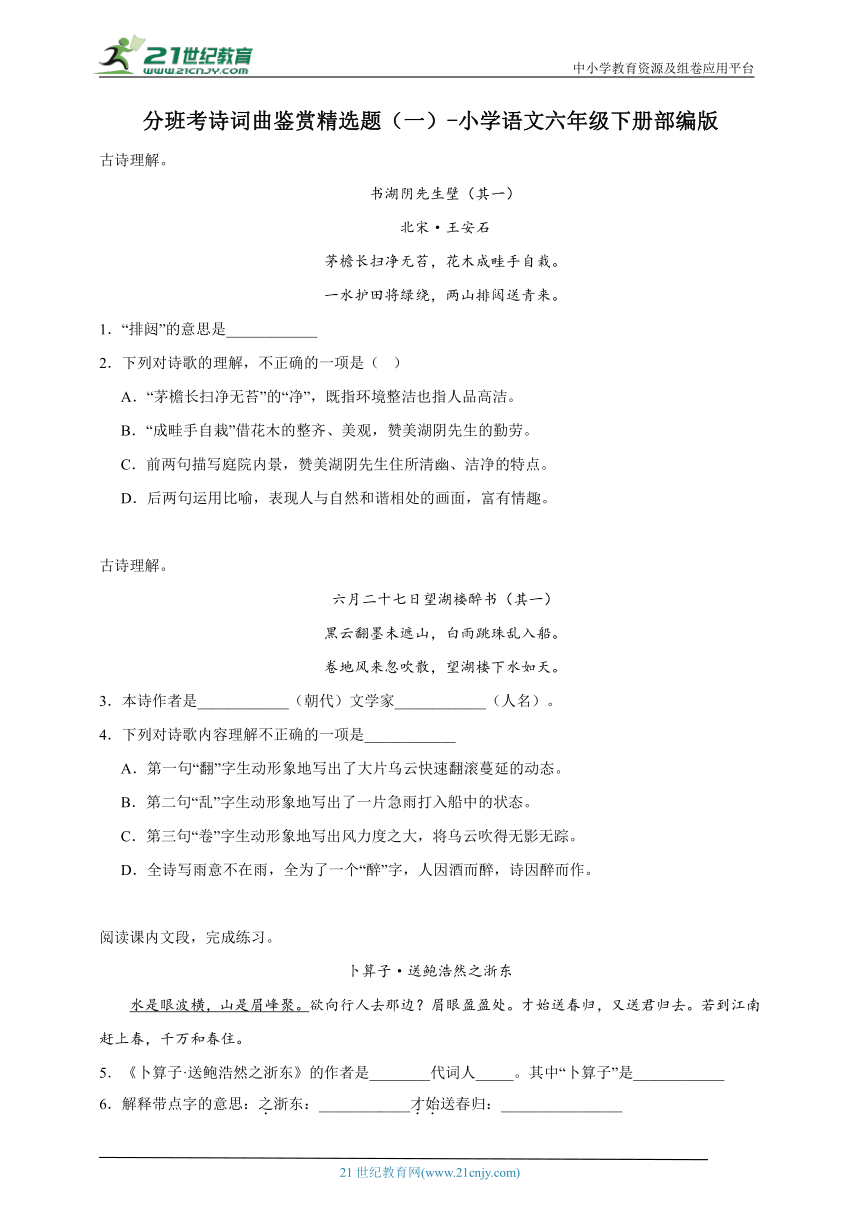

古诗理解。

书湖阴先生壁(其一)

北宋·王安石

茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽。

一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

1.“排闼”的意思是____________

2.下列对诗歌的理解,不正确的一项是( )

A.“茅檐长扫净无苔”的“净”,既指环境整洁也指人品高洁。

B.“成畦手自栽”借花木的整齐、美观,赞美湖阴先生的勤劳。

C.前两句描写庭院内景,赞美湖阴先生住所清幽、洁净的特点。

D.后两句运用比喻,表现人与自然和谐相处的画面,富有情趣。

古诗理解。

六月二十七日望湖楼醉书(其一)

黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。

3.本诗作者是____________(朝代)文学家____________(人名)。

4.下列对诗歌内容理解不正确的一项是____________

A.第一句“翻”字生动形象地写出了大片乌云快速翻滚蔓延的动态。

B.第二句“乱”字生动形象地写出了一片急雨打入船中的状态。

C.第三句“卷”字生动形象地写出风力度之大,将乌云吹得无影无踪。

D.全诗写雨意不在雨,全为了一个“醉”字,人因酒而醉,诗因醉而作。

阅读课内文段,完成练习。

卜算子·送鲍浩然之浙东

水是眼波横,山是眉峰聚。欲向行人去那边?眉眼盈盈处。才始送春归,又送君归去。若到江南赶上春,千万和春住。

5.《卜算子·送鲍浩然之浙东》的作者是________代词人_____。其中“卜算子”是____________

6.解释带点字的意思:之浙东:____________才始送春归:________________

7.文中划“ ”的两句词运用了比喻的修辞手法,把水比作________,把山比作_______词人运用这样的比喻意在凸显( )。

A.山水的柔美多姿。 B.山水像人一样有情有意。

C.作者内心的明朗欢喜。 D.作者内心的郁闷愁苦。

8.这是一首送别友人的词,请你写出课内外积累的两句送别诗。

______________________________________________________

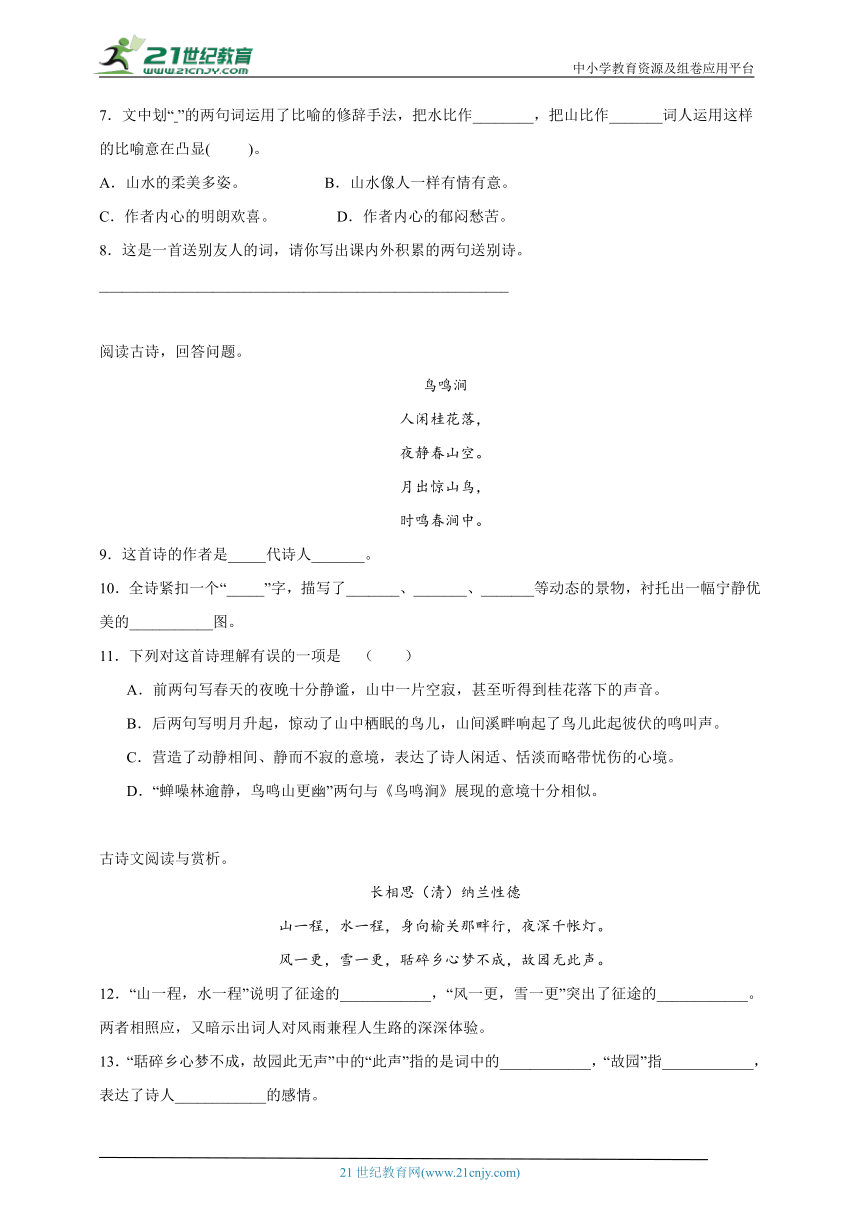

阅读古诗,回答问题。

鸟鸣涧

人闲桂花落,

夜静春山空。

月出惊山鸟,

时鸣春涧中。

9.这首诗的作者是_____代诗人_______。

10.全诗紧扣一个“_____”字,描写了_______、_______、_______等动态的景物,衬托出一幅宁静优美的___________图。

11.下列对这首诗理解有误的一项是 ( )

A.前两句写春天的夜晚十分静谧,山中一片空寂,甚至听得到桂花落下的声音。

B.后两句写明月升起,惊动了山中栖眠的鸟儿,山间溪畔响起了鸟儿此起彼伏的鸣叫声。

C.营造了动静相间、静而不寂的意境,表达了诗人闲适、恬淡而略带忧伤的心境。

D.“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”两句与《鸟鸣涧》展现的意境十分相似。

古诗文阅读与赏析。

长相思(清)纳兰性德

山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。

风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。

12.“山一程,水一程”说明了征途的____________,“风一更,雪一更”突出了征途的____________。两者相照应,又暗示出词人对风雨兼程人生路的深深体验。

13.“聒碎乡心梦不成,故园此无声”中的“此声”指的是词中的____________,“故园”指____________,表达了诗人____________的感情。

阅读。

西江月·夜行黄沙道中

_________,_________。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

14.把这首词补写完整。

15.正确理解词语有助于理解整首词的意思。读这首词,判断下列说法的正误,对的打“√”,错的打“×”。

(1)这首词有两个题目,分别是《西江月》和《夜行黄沙道中》。( )

(2)从“夜行黄沙道中”可以看出词人是在满是黄沙的路上行进的。( )

(3)从“蛙声” 可以知道,这首词描写的是夏天的景色。( )

(4)在这首词中,作者写出了行进途中下雨心中的失望。( )

16.阅读时,要善于从所读内容想开去。在这首词中,作者抓住“稻花香、蛙声、星、雨……”等,用寥寥几笔勾勒出了一幅幅动人的画面。词中哪种景物最吸引你?请把你想象到的画面用文字描绘出来。(不少于30字)

______________________________________________________

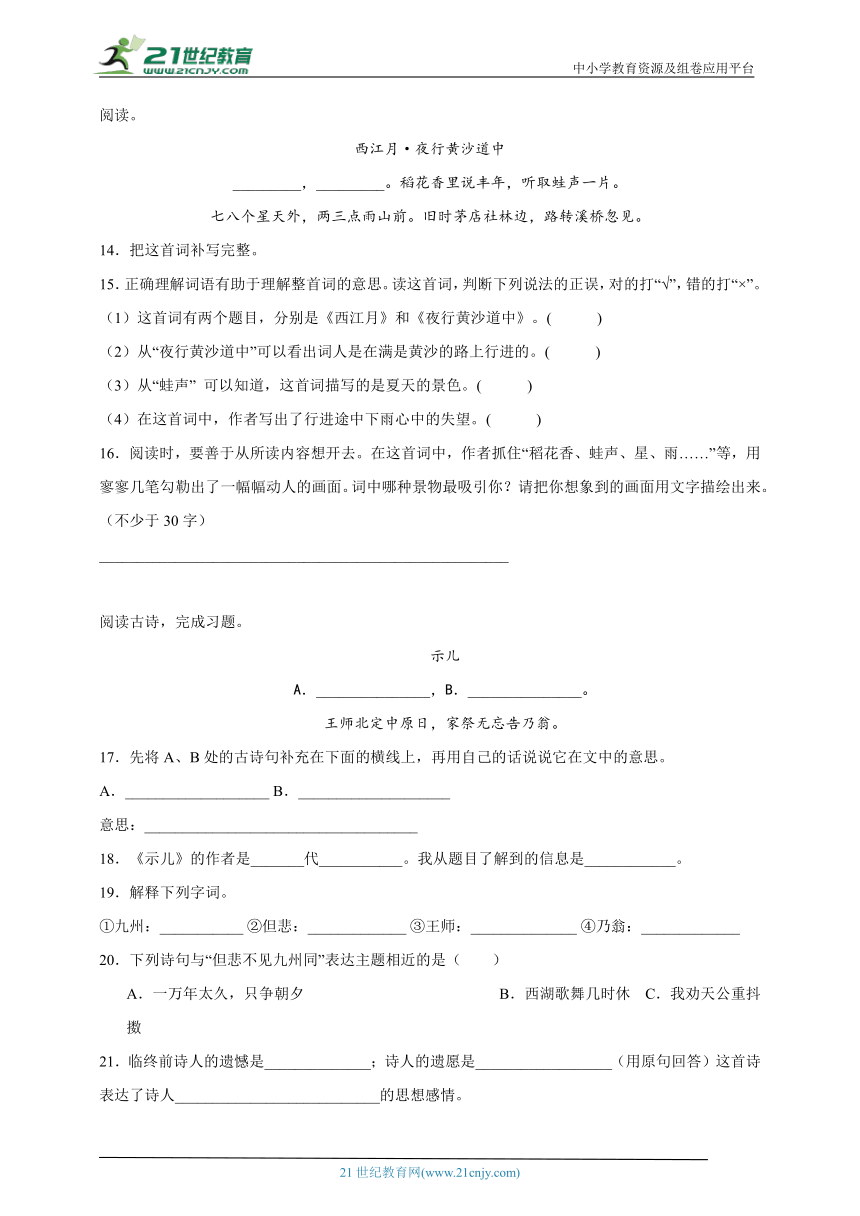

阅读古诗,完成习题。

示儿

A._______________,B._______________。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

17.先将A、B处的古诗句补充在下面的横线上,再用自己的话说说它在文中的意思。

A.___________________ B.____________________

意思:____________________________________

18.《示儿》的作者是_______代___________。我从题目了解到的信息是____________。

19.解释下列字词。

①九州:___________ ②但悲:_____________ ③王师:______________ ④乃翁:_____________

20.下列诗句与“但悲不见九州同”表达主题相近的是( )

A.一万年太久,只争朝夕 B.西湖歌舞几时休 C.我劝天公重抖擞

21.临终前诗人的遗憾是______________;诗人的遗愿是__________________(用原句回答)这首诗表达了诗人___________________________的思想感情。

阅读古诗词,完成下列各题。

七律·长征

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,鸟蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖。大渡桥横铁素寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

22.《长征》是一首_____律诗,作者是_______。

23.对全诗起概括作用的诗句是_________。

24.“_______”这个词语概述了红军长征中遇到的艰难困苦。“______________,______”这两句描绘了长征途中惊心动魄的战斗,具体表现了红军不怕远征难。“______________,_________”这两句表达了红军历尽艰险,取得长征胜利的喜悦心情。

25.诗中的“万水千山”,其中__________和__________是“千山”的代表。诗中的用词__________写出了五岭山脉高低起伏,连绵不绝;__________写出了山的高大雄伟,可在红军眼里五岭只不过是________________________,乌蒙山只不过是____________。

26.“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。”中的 “暖”字表达了红军渡金沙江的___________心情;“寒”字表现了红军飞夺泸定桥时__________________。

27.红军长征胜利结束到今天止,已经80多年了,但红军的精神却被一代代人继承和发扬起来,请你来谈一谈,我们小学生应该怎样发扬红军精神?

______________________________________________________

根据古诗,完成练习。

村晚

草满池塘水满陂 ,山衔落日浸寒漪。

牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹 。

28.“浸”的意思是_________;“衔”的意思是_________。诗中指___________。

29.古人写诗讲究炼字。这首诗中,两个“满”字,描绘了________________;一个“浸”字生动地描绘了____________;一个“横”字表现了_____________。

阅读古诗,完成练习。

闲居初夏午睡起

宋·杨万里

梅子留酸软齿牙,芭蕉分绿与窗纱。

日长睡起无情思, 闲看儿童捉柳花。

30.这首诗选用了_________、________、_______等物象来表现初夏这一时令的特点。

31.写出你对后两句诗的理解。

______________________________________________________

参考答案:

1.开门 2.D

【解析】1.本题考查字词解释。

“两山排闼送青来”的意思是两座青山打开门来为人们送来绿色。

排闼(tà):开门。闼:小门。

2.本题考查诗歌内容的理解。

D.有误。后两句运用了拟人手法,把山水拟人化,青山为主人送来秀丽的风光,居然闯门而入,把主人对自然景物的爱和自然景物对主人的爱融和一起,生动地表现了主人爱美的情趣,表现人与自然和谐相处的画面,富有情趣。

故选D。

3. 宋 苏轼 4.D

【解析】3.本题考查作家作品。

《六月二十七日望湖楼醉书》是宋代诗人苏轼谪居杭州期间创作的诗,描绘了望湖楼的美丽雨景。

4.本题考查的是对诗歌内容的理解能力。

D.本诗的灵感可谓突现于一个“醉”字上。醉于酒,更醉于山水之美,进而激情澎湃,才赋成即景佳作,不是因酒而“醉”。

故选D。

5. 宋 王观 词牌名 6. 往,去。 方才 7. 美人流动的眼波 美人蹙起的眉毛 B 8.莫愁前路无知己,天下谁人不识君。——高适《别董大》

【解析】5.本题考查古诗的识记。

《卜算子·送鲍浩然之浙东》是北宋词人王观创作的一首词。“卜算子”是词牌名,“送鲍浩然之浙东”是题目,这是一首送别词,写的是春末时节送别友人鲍浩然,表达了词人送别友人鲍浩然时的心绪。

6.本题考查字词的理解。

“送鲍浩然之浙东”意思是送朋友鲍浩然到浙东去。之:往,赴。

“才始送春归”意思是刚刚把春天送走。才始:方才。

7.本题考查古诗的理解。

“水是眼波横,山是眉峰聚”意思是水像美人流动的眼波,山如美人蹙起的眉毛。词人把水比作美人流动的眼波,把山喻为美人蹙起的眉毛,暗含送别之情,以美人的眼睛来比拟山水,把山水写得有情有义。作者借景抒情,化无情为有情,启人遐想,而且运用反语,推陈出新、发想奇绝,将山水塑造成也会为离情别绪而动容的有情之物。故选B。

8.本题考查学生对古诗词的积累。

结合自己的积累,写出符合送别的诗句即可。

示例:唐代诗人王维的《送元二使安西》:劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。唐代诗人王昌龄《芙蓉楼送辛渐》:洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

9. 唐 王维 10. 静 桂花 月亮 飞鸟 月下幽涧 11.C

【分析】9.考查文学常识。

《鸟鸣涧》是唐代诗人王维所作组诗《皇甫岳云溪杂题五首》的第一首。

10.考查诗歌赏析。

这首诗写春山之静。“静”被诗人强烈地感受到了是由于“人闲”,也就是人静。人静缘于心静,所以觉察到桂花的坠落。所以全诗紧扣一个“静”字,通过描写花落,月出,鸟鸣,这些“动”景,衬托出春涧的幽静。衬托出了一幅月下幽涧独静的图景。

11.考查诗歌理解。

C项错误,本诗营造了动静相间、静而不寂的意境,其实是表达了诗人闲适、恬淡的心境,以及沉迷此景的喜悦之情,而非是略带忧伤的情感。

12. 遥远艰难 环境恶劣 13. 风雪交加的声音 故乡 思念故乡、亲人

【分析】12.本题考查词句的理解与分析。

“山一程,水一程”意思是跋山涉水走过一程又一程。写出旅程的艰难曲折,遥远漫长。词人翻山越岭,登舟涉水,一程又一程,愈走离家乡愈远。这两句运用反复的修辞方法,将“一程”二字重复使用,突出了路途的漫漫修远。

“风一更,雪一更”意思是帐篷外风声不断,雪花不住。突出塞外狂风骤雪的荒寒景象。这是以哀景衬伤情,风雪载途,行者乡思更烈。叠用两个“一更”,突出塞外卷地狂风,铺天暴雪扑打帐篷经久息的情景;也从一个侧面写出了天寒地冻之夜,人之辗转难眠的状态。

13.本题考查词语的理解与思想情感的体会。

“聒碎乡心梦不成,故园此无声”的意思是嘈杂的声音打碎了思乡的梦,想到远隔千里的家乡没有这样的声音啊。“此声”在词中指的是风雪交加的声音,“故园”指的是故乡。

“聒碎乡心梦不成”呼应上片的“夜深千帐灯”一句,直接回答了深夜不寝的原因。着一“聒”字,突出了风雪声响之巨;且极具拟人味,仿佛这风雪也通人心似的,彻夜念叨着故园的人事,让人心潮起伏。“聒碎乡心”,用的是夸张手法,形象地表现了一夜征人尽望乡的愁肠百转的心态。“故园无此声”,交代了梦不成的原因:故乡是没有这样的连绵不绝的风雪聒噪声的,当然可以酣然入梦;而这边塞苦寒之地,怎比钟灵毓秀之京都,况且又是暴风雪肆虐的露营之夜,加之乡心的重重裹挟,就更难入梦了。结尾这一句直截地表达了征人对故乡的深深眷恋之意。

14.明月别枝惊鹊 清风半夜鸣蝉 15. × × √ × 16.稻花香。“我”行与小路上,点点星光撒落在小路上。晚风吹拂,伴着稻香,与阵阵蛙声。

【解析】14.本题考查了诗词默写。

要注意在体会诗歌的含义的基础上,加强背诵,增加知识积累,并能正确书写。要熟练掌握所要背诵的诗句,注意疏通文意,理解课文,抓首字,加强背诵。

出自宋代辛弃疾的《西江月·夜行黄沙道中》

全文:明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

15.本题考查对诗歌的识记和理解能力。

(1)《西江月·夜行黄沙道中》是南宋人辛弃疾创作的一首吟咏田园风光的词。西江月是词牌名,夜行黄沙道中是词题。这首词是辛弃疾被贬官闲居江西时的作品。描写黄沙岭夜里明月清风、疏星稀雨、鹊惊蝉鸣、稻花飘香、蛙声一片的情景。从视觉、听觉和嗅觉三方面描写,写出夏夜的山村风光,表达了诗人对丰收之年的喜悦和对农村生活的热爱。

(2)黄沙:黄沙岭,在江西上饶的西面。并不是满是黄沙的路上。

(4)描写黄沙岭夜里明月清风、疏星稀雨、鹊惊蝉鸣、稻花飘香、蛙声一片的情景。从视觉、听觉和嗅觉三方面描写,写出夏夜的山村风光,表达了诗人对丰收之年的喜悦和对农村生活的热爱。

16.本题考查诗词画面的描述。

通过题目所提意象,根据词句“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片”分析可描述画面,诗句含义:天边的明月升上了树梢,惊飞了栖息在枝头的喜鹊。清凉的晚风仿佛传来了远处的蝉叫声。在稻花的香气里,人们谈论着丰收的年景,耳边传来一阵阵青蛙的叫声。结合词句的含义用优美的语言表达即可。

17. 死去元知万事空 但悲不见九州同 原本知道死去之后就什么也没有了,只是感到悲伤,没能见到国家统一。 18. 宋 陆游 这是写给他儿子们的 19. 中国 只是感到悲伤 大宋军队 你们的父亲 20.B 21. 但悲不见九州同 王师北定中原日,家祭无忘告乃翁

希望看到祖国统一

【分析】17.这道题考查学生对古诗的掌握。

示儿 陆游(宋代)

死去元知万事空,但悲不见九州同。 王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

前两句意思是原本知道死去之后就什么也没有了,只是感到悲伤,没能见到国家统一。

18.这道题考查学生对古诗的理解。

《示儿》是陆游爱国诗中的又一首名篇。陆游一生致力于抗金斗争,一直希望能收复中原。虽然频遇挫折,却仍然未改变初衷。从题目“示儿”中我们可以知道,这是陆游写给他儿子们的诗。

19.这道题考查学生对诗歌字词含义的理解。

《示儿》整首诗的意思是:原本知道死去之后就什么也没有了,只是感到悲伤,没能见到国家统一。 当大宋军队收复了中原失地的那一天时,你们举行家祭时不要忘了告诉我!

①九州:这里代指宋代的中国。古代中国分为九州,所以常用九州指代中国。

②但悲:只是悲伤。但:只是。悲:悲伤。

③王师:指南宋朝廷的军队。

④乃翁:你们的父亲,指陆游自己。

20.这道题考查学生对古诗诗句意思的理解和掌握。

“但悲不见九州同”意思是只是悲伤没有看到国家的统一,表达的是诗人的无奈和对祖国统一的期盼。和它意思相近的是“西湖歌舞几时休”,其意思是西湖的歌舞什么时候才能停止,当时国家面临危亡之际,表达了诗人深深的无奈和渴望国家统一强盛的爱国情怀。

A 这首词自始至终贯穿着反帝反霸、捍卫马列主义和无产阶级国际主义的思想意志。上片多用典故,对霸权主义者的反华行径予以嘲讽、揭露和鞭撘,笔调冷峻而不乏诙谐。下片则“高吟肺腑走风雷”,融写景、抒情、议论于一炉,热情歌颂风起云涌的世界革命,风格雄浑壮伟。上下片浑然一体,形成大开大合波澜起伏的艺术特点,表现出一种至大至刚的气概之美。

满江红·和郭沫若同志 毛泽东(近代)

小小寰球,有几个苍蝇碰壁。嗡嗡叫,几声凄厉,几声抽泣。蚂蚁缘槐夸大国,蚍蜉撼树谈何易。正西风落叶下长安,飞鸣镝。

多少事,从来急;天地转,光阴迫。一万年太久,只争朝夕。四海翻腾云水怒,五洲震荡风雷激。要扫除一切害人虫,全无敌。

B 这是一首写在临安城一家旅店墙壁上的诗。此诗第一句点出临安城青山重重叠叠、楼台鳞次栉比的特征,第二句用反问语气点出西湖边轻歌曼舞无休无止。后两句以讽刺的语言写出当政者纵情声色,并通过“杭州”与“汴州”的对照,不露声色地揭露了“游人们”的腐朽本质,也由此表现出作者对当政者不思收复失地的愤激以及对国家命运的担忧。全诗构思巧妙,措词精当,冷言冷语的讽刺,偏从热闹的场面写起;愤慨已极,却不作谩骂之语:确实是讽喻诗中的杰作。

题临安邸 林升(宋)

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

C 这是一首出色的政治诗。全诗层次清晰,共分三个层次:第一层,写了万马齐喑,朝野噤声的死气沉沉的现实社会。第二层,作者指出了要改变这种沉闷,腐朽的观状,就必须依靠风雷激荡般的巨大力量。暗喻必须经历波澜壮阔的社会变革才能使中国变得生机勃勃。第三层,作者认为这样的力量来源于人材,而朝庭所应该做的就是破格荐用人材,只有这样,中国才有希望。

己亥杂诗·其二百二十 龚自珍(清)

九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。

21.这道题考查学生对古诗内容的理解。

此诗是陆游爱国诗中的又一首名篇。陆游一生致力于抗金斗争,一直希望能收复中原。虽然频遇挫折,却仍然未改变初衷。。从诗中可以领会到诗人的爱国激情是何等的执着、深沉、热烈、真挚!也凝聚着诗人毕生的心事,诗人始终如一地抱着当时汉民族必然要光复旧物的信念,对抗战事业具有必胜的信心。题目是《示儿》,相当于遗嘱。在短短的篇幅中,诗人披肝沥胆地嘱咐着儿子,无比光明磊落,激动人心!浓浓的爱国之情跃然纸上。

“死去元知万事空”,“元知”,本来就知道,是一个通假字;“万事空”,是说人死后万事万物都可无牵无挂了。但从诗人的情感流向来看,有着更加重要的一面,“元知万事空”这话看来平常,但就全诗来说非常重要。它不但表现了诗人生死所恋,死无所畏的生死观,更重要的是为下文的“但悲”起到了有力的反衬作用。“元”、“空”二字更加强劲有力,反衬出诗人那种“不见九州同”则死不瞑目的心情。

“但悲不见九州同”描写诗人的悲怆心境。此句诗意是诗人向儿子们交代他至死也无法排除的极大悲痛的心境,那就是没有亲眼看到祖国的统一而深深感到遗憾。这一句中的“悲”字是句眼,诗人临终前悲怆的不是个人生死,而是没有看见祖国的统一。表明自己心有不甘,因为“不见九州同”。“悲”引擢文盟字深刻反映了诗人内心的悲哀、遗憾之情。

“王师北定中原日”,诗人以热切期望的语气表达了渴望收复失地的信念。表明诗人虽然沉痛,但并未绝望。诗人坚信总有一天宋朝的军队必定能平定中原,光复失地。有了这一句,诗的情调便由悲痛转化为激昂。

“家祭无忘告乃翁”,情绪又一转,无奈自己已经看不到祖国统一的那一天,只好把希望寄托于后代子孙。于是深情地嘱咐儿子,在家祭时千万别忘记把“北定中原”的喜讯告诉你的父亲。表达的诗人坚定的信念和悲壮的心愿,充分体现了年迈衰老的陆游爱国、报国之情,从中受到感染,加深热爱祖国的情感。

22. 七言 毛泽东 23.红军不怕远征难,万水千山只等闲 24. 万水千山 金沙水拍云崖暖 大渡桥横铁索寒 更喜岷山千里雪 三军过后尽开颜 25. 五岭山 乌蒙山 逶迤 磅礴 细浪 泥丸 26. 喜悦 艰难 27.在学习和生活中,不怕困难,不怕挫折,勇敢顽强,坚定必胜的信念。

【分析】22.本题考查学生对诗词与作者的识记与匹配。

《七律·长征》是一首七言律诗,选自《毛泽东诗词集》,这首诗写于1935年10月,当时毛泽东率领中央红军越过岷山,长征即将结束。回顾长征一年来所战胜的无数艰难险阻,他满怀喜悦的战斗豪情。

23.本题考查学生对中心句的查找。

《七律·长征》是回顾长征一年来所战胜的无数艰难险阻,他满怀喜悦的战斗豪情。所以起概括作用的句子是红军不怕远征难,万水千山只等闲。

24.本题考查学生对诗词内容的理解。

“万水千山只等闲”的意思是把千山万水都看得极为平常。其中“千山万水”就概述了遇到的困难。

“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒”的意思是金沙江浊浪滔天,拍击着高耸入云的峭壁悬崖,给人温暖的感受。大渡河险桥横架,晃动着凌空高悬的根根铁索,使人感到深深的寒意。

“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”的意思是:更加令人喜悦的是踏上千里积雪的岷山,红军翻越过去以后个个笑逐颜开。

25.本题考查学生对诗词中的字词的理解与识记。

五岭山脉和乌蒙山都是诗中提到的山,也是山的代表。通过“五岭逶迤腾细浪,鸟蒙磅礴走泥丸。”知道分别用“逶迤”和“磅礴”形容了这两座山,可在红军眼里五岭只不过是“细浪”和“泥丸”。

26.“暖”字的意思是使变温暖,表达的是喜悦的心情,“寒”字的意思是冷,表达艰难的心情。

27.本题为开放题。

答案不唯一,合理即可,例如:自觉树立和落实科学发展观,用解放实事求是和与时俱进的精神进行学习。要消除不利于学习的各种束缚,发展创新精神,积极探索,促进自我发展;要发扬和传承艰苦奋斗精神、是敢于牺牲的精神。

28. 淹没 口里含着 落日西沉,半挂在山腰,像被山咬住了。 29. 水草长满池塘、池水漫上塘岸的景象 落日和山倒映在水中的景象 牧童的调皮可爱,天真活泼

【分析】28.本题考查古诗默写和字词解释。

宋代雷震的《村晚》,原诗:草满池塘水满陂,山衔落日浸寒漪。牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹。

译文:池塘四周长满了青草,池塘里的水几乎溢出了塘岸,山像是衔着落日似地倒映在波光荡漾的水面上。放牛的孩子横坐在牛背上,慢慢的朝家而去,拿着短笛随便地吹奏着不成调的曲子。

浸:淹没。

衔:口里含着。此指落日西沉,半挂在山腰,像被山咬住了。

29.本题考查古诗内容赏析。

译文:池塘四周长满了青草,池塘里的水几乎溢出了塘岸,山像是衔着落日似地倒映在波光荡漾的水面上。放牛的孩子横坐在牛背上,慢慢的朝家而去,拿着短笛随便地吹奏着不成调的曲子。

这是一首描写农村晚景的诗。诗人即景而写,构成了一幅饶有生活情趣的农村晚景图:在四周长满青草的池塘里,池中的水灌得满满的,太阳正要落山,红红的火球好像被山吃掉一样(是落山后),倒映在冰凉的池水波纹中。放牛回家的孩子横坐在牛背,他拿着短笛随意的吹奏。诗人即景而写,构成了一幅饶有生活情趣的农村晚景图。

结合诗句含义可知,两个“满”字生动地写出了水草长满池塘,池水漫上塘岸的景象;“浸”字生动地描绘了落日和山倒映在水中的景象;“横”字表明牧童不是规矩地骑,而是随意横坐在牛背上,表现了牧童的调皮可爱,天真活泼,淳朴无邪。

30. 梅子 芭蕉 柳花 31.后两句的意思是:漫长的夏日,从午睡中醒来不知做什么好,只懒洋洋的看着儿童追逐空中飘飞的柳絮。表明了夏日昼长,百无聊赖之意,一个“闲”字,淋漓尽致地把诗人心中那份恬静闲适和对乡村生活的喜爱之情。

【分析】30.本题考查学生对诗歌内容的理解与掌握。

作答此类问题,一定要认真阅读原诗,理解其意思,结合题目的要求,即可作答。本诗共写了三种景物,梅子,分绿的芭蕉和柳花,这些都是初夏特有的景物,也是融入了诗人情感的意象。

31.本题考查诗句理解与赏析。

这首诗写作者午睡初起,没精打采,当看到追捉柳絮的儿童时,童心复萌,便不期然地沉浸其中了。

译文:吃过梅子后,余酸还残留在牙齿之间,芭蕉的绿色映照在纱窗上。漫长的夏日,从午睡中醒来不知做什么好,只懒洋洋的看着儿童追逐空中飘飞的柳絮。

芭蕉分绿,柳花戏舞,诗人情怀也同有、景物一样清新闲适,童趣横生。儿童捉柳花,柳花似也有了无限童心,在风中与孩童们捉迷藏。不时有笑声漾起,诗人该是从睡梦中被它叫醒的。首二句点明初夏季节,后二句表明夏日昼长,百无聊赖之意。一个“闲”字,不仅淋漓尽致地把诗人心中那份恬静闲适和对乡村生活的喜爱之情表现出来,而且非常巧妙地呼应了诗题。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

分班考诗词曲鉴赏精选题(一)-小学语文六年级下册部编版

古诗理解。

书湖阴先生壁(其一)

北宋·王安石

茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽。

一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

1.“排闼”的意思是____________

2.下列对诗歌的理解,不正确的一项是( )

A.“茅檐长扫净无苔”的“净”,既指环境整洁也指人品高洁。

B.“成畦手自栽”借花木的整齐、美观,赞美湖阴先生的勤劳。

C.前两句描写庭院内景,赞美湖阴先生住所清幽、洁净的特点。

D.后两句运用比喻,表现人与自然和谐相处的画面,富有情趣。

古诗理解。

六月二十七日望湖楼醉书(其一)

黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。

3.本诗作者是____________(朝代)文学家____________(人名)。

4.下列对诗歌内容理解不正确的一项是____________

A.第一句“翻”字生动形象地写出了大片乌云快速翻滚蔓延的动态。

B.第二句“乱”字生动形象地写出了一片急雨打入船中的状态。

C.第三句“卷”字生动形象地写出风力度之大,将乌云吹得无影无踪。

D.全诗写雨意不在雨,全为了一个“醉”字,人因酒而醉,诗因醉而作。

阅读课内文段,完成练习。

卜算子·送鲍浩然之浙东

水是眼波横,山是眉峰聚。欲向行人去那边?眉眼盈盈处。才始送春归,又送君归去。若到江南赶上春,千万和春住。

5.《卜算子·送鲍浩然之浙东》的作者是________代词人_____。其中“卜算子”是____________

6.解释带点字的意思:之浙东:____________才始送春归:________________

7.文中划“ ”的两句词运用了比喻的修辞手法,把水比作________,把山比作_______词人运用这样的比喻意在凸显( )。

A.山水的柔美多姿。 B.山水像人一样有情有意。

C.作者内心的明朗欢喜。 D.作者内心的郁闷愁苦。

8.这是一首送别友人的词,请你写出课内外积累的两句送别诗。

______________________________________________________

阅读古诗,回答问题。

鸟鸣涧

人闲桂花落,

夜静春山空。

月出惊山鸟,

时鸣春涧中。

9.这首诗的作者是_____代诗人_______。

10.全诗紧扣一个“_____”字,描写了_______、_______、_______等动态的景物,衬托出一幅宁静优美的___________图。

11.下列对这首诗理解有误的一项是 ( )

A.前两句写春天的夜晚十分静谧,山中一片空寂,甚至听得到桂花落下的声音。

B.后两句写明月升起,惊动了山中栖眠的鸟儿,山间溪畔响起了鸟儿此起彼伏的鸣叫声。

C.营造了动静相间、静而不寂的意境,表达了诗人闲适、恬淡而略带忧伤的心境。

D.“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”两句与《鸟鸣涧》展现的意境十分相似。

古诗文阅读与赏析。

长相思(清)纳兰性德

山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。

风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。

12.“山一程,水一程”说明了征途的____________,“风一更,雪一更”突出了征途的____________。两者相照应,又暗示出词人对风雨兼程人生路的深深体验。

13.“聒碎乡心梦不成,故园此无声”中的“此声”指的是词中的____________,“故园”指____________,表达了诗人____________的感情。

阅读。

西江月·夜行黄沙道中

_________,_________。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

14.把这首词补写完整。

15.正确理解词语有助于理解整首词的意思。读这首词,判断下列说法的正误,对的打“√”,错的打“×”。

(1)这首词有两个题目,分别是《西江月》和《夜行黄沙道中》。( )

(2)从“夜行黄沙道中”可以看出词人是在满是黄沙的路上行进的。( )

(3)从“蛙声” 可以知道,这首词描写的是夏天的景色。( )

(4)在这首词中,作者写出了行进途中下雨心中的失望。( )

16.阅读时,要善于从所读内容想开去。在这首词中,作者抓住“稻花香、蛙声、星、雨……”等,用寥寥几笔勾勒出了一幅幅动人的画面。词中哪种景物最吸引你?请把你想象到的画面用文字描绘出来。(不少于30字)

______________________________________________________

阅读古诗,完成习题。

示儿

A._______________,B._______________。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

17.先将A、B处的古诗句补充在下面的横线上,再用自己的话说说它在文中的意思。

A.___________________ B.____________________

意思:____________________________________

18.《示儿》的作者是_______代___________。我从题目了解到的信息是____________。

19.解释下列字词。

①九州:___________ ②但悲:_____________ ③王师:______________ ④乃翁:_____________

20.下列诗句与“但悲不见九州同”表达主题相近的是( )

A.一万年太久,只争朝夕 B.西湖歌舞几时休 C.我劝天公重抖擞

21.临终前诗人的遗憾是______________;诗人的遗愿是__________________(用原句回答)这首诗表达了诗人___________________________的思想感情。

阅读古诗词,完成下列各题。

七律·长征

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,鸟蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖。大渡桥横铁素寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

22.《长征》是一首_____律诗,作者是_______。

23.对全诗起概括作用的诗句是_________。

24.“_______”这个词语概述了红军长征中遇到的艰难困苦。“______________,______”这两句描绘了长征途中惊心动魄的战斗,具体表现了红军不怕远征难。“______________,_________”这两句表达了红军历尽艰险,取得长征胜利的喜悦心情。

25.诗中的“万水千山”,其中__________和__________是“千山”的代表。诗中的用词__________写出了五岭山脉高低起伏,连绵不绝;__________写出了山的高大雄伟,可在红军眼里五岭只不过是________________________,乌蒙山只不过是____________。

26.“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。”中的 “暖”字表达了红军渡金沙江的___________心情;“寒”字表现了红军飞夺泸定桥时__________________。

27.红军长征胜利结束到今天止,已经80多年了,但红军的精神却被一代代人继承和发扬起来,请你来谈一谈,我们小学生应该怎样发扬红军精神?

______________________________________________________

根据古诗,完成练习。

村晚

草满池塘水满陂 ,山衔落日浸寒漪。

牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹 。

28.“浸”的意思是_________;“衔”的意思是_________。诗中指___________。

29.古人写诗讲究炼字。这首诗中,两个“满”字,描绘了________________;一个“浸”字生动地描绘了____________;一个“横”字表现了_____________。

阅读古诗,完成练习。

闲居初夏午睡起

宋·杨万里

梅子留酸软齿牙,芭蕉分绿与窗纱。

日长睡起无情思, 闲看儿童捉柳花。

30.这首诗选用了_________、________、_______等物象来表现初夏这一时令的特点。

31.写出你对后两句诗的理解。

______________________________________________________

参考答案:

1.开门 2.D

【解析】1.本题考查字词解释。

“两山排闼送青来”的意思是两座青山打开门来为人们送来绿色。

排闼(tà):开门。闼:小门。

2.本题考查诗歌内容的理解。

D.有误。后两句运用了拟人手法,把山水拟人化,青山为主人送来秀丽的风光,居然闯门而入,把主人对自然景物的爱和自然景物对主人的爱融和一起,生动地表现了主人爱美的情趣,表现人与自然和谐相处的画面,富有情趣。

故选D。

3. 宋 苏轼 4.D

【解析】3.本题考查作家作品。

《六月二十七日望湖楼醉书》是宋代诗人苏轼谪居杭州期间创作的诗,描绘了望湖楼的美丽雨景。

4.本题考查的是对诗歌内容的理解能力。

D.本诗的灵感可谓突现于一个“醉”字上。醉于酒,更醉于山水之美,进而激情澎湃,才赋成即景佳作,不是因酒而“醉”。

故选D。

5. 宋 王观 词牌名 6. 往,去。 方才 7. 美人流动的眼波 美人蹙起的眉毛 B 8.莫愁前路无知己,天下谁人不识君。——高适《别董大》

【解析】5.本题考查古诗的识记。

《卜算子·送鲍浩然之浙东》是北宋词人王观创作的一首词。“卜算子”是词牌名,“送鲍浩然之浙东”是题目,这是一首送别词,写的是春末时节送别友人鲍浩然,表达了词人送别友人鲍浩然时的心绪。

6.本题考查字词的理解。

“送鲍浩然之浙东”意思是送朋友鲍浩然到浙东去。之:往,赴。

“才始送春归”意思是刚刚把春天送走。才始:方才。

7.本题考查古诗的理解。

“水是眼波横,山是眉峰聚”意思是水像美人流动的眼波,山如美人蹙起的眉毛。词人把水比作美人流动的眼波,把山喻为美人蹙起的眉毛,暗含送别之情,以美人的眼睛来比拟山水,把山水写得有情有义。作者借景抒情,化无情为有情,启人遐想,而且运用反语,推陈出新、发想奇绝,将山水塑造成也会为离情别绪而动容的有情之物。故选B。

8.本题考查学生对古诗词的积累。

结合自己的积累,写出符合送别的诗句即可。

示例:唐代诗人王维的《送元二使安西》:劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。唐代诗人王昌龄《芙蓉楼送辛渐》:洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

9. 唐 王维 10. 静 桂花 月亮 飞鸟 月下幽涧 11.C

【分析】9.考查文学常识。

《鸟鸣涧》是唐代诗人王维所作组诗《皇甫岳云溪杂题五首》的第一首。

10.考查诗歌赏析。

这首诗写春山之静。“静”被诗人强烈地感受到了是由于“人闲”,也就是人静。人静缘于心静,所以觉察到桂花的坠落。所以全诗紧扣一个“静”字,通过描写花落,月出,鸟鸣,这些“动”景,衬托出春涧的幽静。衬托出了一幅月下幽涧独静的图景。

11.考查诗歌理解。

C项错误,本诗营造了动静相间、静而不寂的意境,其实是表达了诗人闲适、恬淡的心境,以及沉迷此景的喜悦之情,而非是略带忧伤的情感。

12. 遥远艰难 环境恶劣 13. 风雪交加的声音 故乡 思念故乡、亲人

【分析】12.本题考查词句的理解与分析。

“山一程,水一程”意思是跋山涉水走过一程又一程。写出旅程的艰难曲折,遥远漫长。词人翻山越岭,登舟涉水,一程又一程,愈走离家乡愈远。这两句运用反复的修辞方法,将“一程”二字重复使用,突出了路途的漫漫修远。

“风一更,雪一更”意思是帐篷外风声不断,雪花不住。突出塞外狂风骤雪的荒寒景象。这是以哀景衬伤情,风雪载途,行者乡思更烈。叠用两个“一更”,突出塞外卷地狂风,铺天暴雪扑打帐篷经久息的情景;也从一个侧面写出了天寒地冻之夜,人之辗转难眠的状态。

13.本题考查词语的理解与思想情感的体会。

“聒碎乡心梦不成,故园此无声”的意思是嘈杂的声音打碎了思乡的梦,想到远隔千里的家乡没有这样的声音啊。“此声”在词中指的是风雪交加的声音,“故园”指的是故乡。

“聒碎乡心梦不成”呼应上片的“夜深千帐灯”一句,直接回答了深夜不寝的原因。着一“聒”字,突出了风雪声响之巨;且极具拟人味,仿佛这风雪也通人心似的,彻夜念叨着故园的人事,让人心潮起伏。“聒碎乡心”,用的是夸张手法,形象地表现了一夜征人尽望乡的愁肠百转的心态。“故园无此声”,交代了梦不成的原因:故乡是没有这样的连绵不绝的风雪聒噪声的,当然可以酣然入梦;而这边塞苦寒之地,怎比钟灵毓秀之京都,况且又是暴风雪肆虐的露营之夜,加之乡心的重重裹挟,就更难入梦了。结尾这一句直截地表达了征人对故乡的深深眷恋之意。

14.明月别枝惊鹊 清风半夜鸣蝉 15. × × √ × 16.稻花香。“我”行与小路上,点点星光撒落在小路上。晚风吹拂,伴着稻香,与阵阵蛙声。

【解析】14.本题考查了诗词默写。

要注意在体会诗歌的含义的基础上,加强背诵,增加知识积累,并能正确书写。要熟练掌握所要背诵的诗句,注意疏通文意,理解课文,抓首字,加强背诵。

出自宋代辛弃疾的《西江月·夜行黄沙道中》

全文:明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

15.本题考查对诗歌的识记和理解能力。

(1)《西江月·夜行黄沙道中》是南宋人辛弃疾创作的一首吟咏田园风光的词。西江月是词牌名,夜行黄沙道中是词题。这首词是辛弃疾被贬官闲居江西时的作品。描写黄沙岭夜里明月清风、疏星稀雨、鹊惊蝉鸣、稻花飘香、蛙声一片的情景。从视觉、听觉和嗅觉三方面描写,写出夏夜的山村风光,表达了诗人对丰收之年的喜悦和对农村生活的热爱。

(2)黄沙:黄沙岭,在江西上饶的西面。并不是满是黄沙的路上。

(4)描写黄沙岭夜里明月清风、疏星稀雨、鹊惊蝉鸣、稻花飘香、蛙声一片的情景。从视觉、听觉和嗅觉三方面描写,写出夏夜的山村风光,表达了诗人对丰收之年的喜悦和对农村生活的热爱。

16.本题考查诗词画面的描述。

通过题目所提意象,根据词句“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片”分析可描述画面,诗句含义:天边的明月升上了树梢,惊飞了栖息在枝头的喜鹊。清凉的晚风仿佛传来了远处的蝉叫声。在稻花的香气里,人们谈论着丰收的年景,耳边传来一阵阵青蛙的叫声。结合词句的含义用优美的语言表达即可。

17. 死去元知万事空 但悲不见九州同 原本知道死去之后就什么也没有了,只是感到悲伤,没能见到国家统一。 18. 宋 陆游 这是写给他儿子们的 19. 中国 只是感到悲伤 大宋军队 你们的父亲 20.B 21. 但悲不见九州同 王师北定中原日,家祭无忘告乃翁

希望看到祖国统一

【分析】17.这道题考查学生对古诗的掌握。

示儿 陆游(宋代)

死去元知万事空,但悲不见九州同。 王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

前两句意思是原本知道死去之后就什么也没有了,只是感到悲伤,没能见到国家统一。

18.这道题考查学生对古诗的理解。

《示儿》是陆游爱国诗中的又一首名篇。陆游一生致力于抗金斗争,一直希望能收复中原。虽然频遇挫折,却仍然未改变初衷。从题目“示儿”中我们可以知道,这是陆游写给他儿子们的诗。

19.这道题考查学生对诗歌字词含义的理解。

《示儿》整首诗的意思是:原本知道死去之后就什么也没有了,只是感到悲伤,没能见到国家统一。 当大宋军队收复了中原失地的那一天时,你们举行家祭时不要忘了告诉我!

①九州:这里代指宋代的中国。古代中国分为九州,所以常用九州指代中国。

②但悲:只是悲伤。但:只是。悲:悲伤。

③王师:指南宋朝廷的军队。

④乃翁:你们的父亲,指陆游自己。

20.这道题考查学生对古诗诗句意思的理解和掌握。

“但悲不见九州同”意思是只是悲伤没有看到国家的统一,表达的是诗人的无奈和对祖国统一的期盼。和它意思相近的是“西湖歌舞几时休”,其意思是西湖的歌舞什么时候才能停止,当时国家面临危亡之际,表达了诗人深深的无奈和渴望国家统一强盛的爱国情怀。

A 这首词自始至终贯穿着反帝反霸、捍卫马列主义和无产阶级国际主义的思想意志。上片多用典故,对霸权主义者的反华行径予以嘲讽、揭露和鞭撘,笔调冷峻而不乏诙谐。下片则“高吟肺腑走风雷”,融写景、抒情、议论于一炉,热情歌颂风起云涌的世界革命,风格雄浑壮伟。上下片浑然一体,形成大开大合波澜起伏的艺术特点,表现出一种至大至刚的气概之美。

满江红·和郭沫若同志 毛泽东(近代)

小小寰球,有几个苍蝇碰壁。嗡嗡叫,几声凄厉,几声抽泣。蚂蚁缘槐夸大国,蚍蜉撼树谈何易。正西风落叶下长安,飞鸣镝。

多少事,从来急;天地转,光阴迫。一万年太久,只争朝夕。四海翻腾云水怒,五洲震荡风雷激。要扫除一切害人虫,全无敌。

B 这是一首写在临安城一家旅店墙壁上的诗。此诗第一句点出临安城青山重重叠叠、楼台鳞次栉比的特征,第二句用反问语气点出西湖边轻歌曼舞无休无止。后两句以讽刺的语言写出当政者纵情声色,并通过“杭州”与“汴州”的对照,不露声色地揭露了“游人们”的腐朽本质,也由此表现出作者对当政者不思收复失地的愤激以及对国家命运的担忧。全诗构思巧妙,措词精当,冷言冷语的讽刺,偏从热闹的场面写起;愤慨已极,却不作谩骂之语:确实是讽喻诗中的杰作。

题临安邸 林升(宋)

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

C 这是一首出色的政治诗。全诗层次清晰,共分三个层次:第一层,写了万马齐喑,朝野噤声的死气沉沉的现实社会。第二层,作者指出了要改变这种沉闷,腐朽的观状,就必须依靠风雷激荡般的巨大力量。暗喻必须经历波澜壮阔的社会变革才能使中国变得生机勃勃。第三层,作者认为这样的力量来源于人材,而朝庭所应该做的就是破格荐用人材,只有这样,中国才有希望。

己亥杂诗·其二百二十 龚自珍(清)

九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。

21.这道题考查学生对古诗内容的理解。

此诗是陆游爱国诗中的又一首名篇。陆游一生致力于抗金斗争,一直希望能收复中原。虽然频遇挫折,却仍然未改变初衷。。从诗中可以领会到诗人的爱国激情是何等的执着、深沉、热烈、真挚!也凝聚着诗人毕生的心事,诗人始终如一地抱着当时汉民族必然要光复旧物的信念,对抗战事业具有必胜的信心。题目是《示儿》,相当于遗嘱。在短短的篇幅中,诗人披肝沥胆地嘱咐着儿子,无比光明磊落,激动人心!浓浓的爱国之情跃然纸上。

“死去元知万事空”,“元知”,本来就知道,是一个通假字;“万事空”,是说人死后万事万物都可无牵无挂了。但从诗人的情感流向来看,有着更加重要的一面,“元知万事空”这话看来平常,但就全诗来说非常重要。它不但表现了诗人生死所恋,死无所畏的生死观,更重要的是为下文的“但悲”起到了有力的反衬作用。“元”、“空”二字更加强劲有力,反衬出诗人那种“不见九州同”则死不瞑目的心情。

“但悲不见九州同”描写诗人的悲怆心境。此句诗意是诗人向儿子们交代他至死也无法排除的极大悲痛的心境,那就是没有亲眼看到祖国的统一而深深感到遗憾。这一句中的“悲”字是句眼,诗人临终前悲怆的不是个人生死,而是没有看见祖国的统一。表明自己心有不甘,因为“不见九州同”。“悲”引擢文盟字深刻反映了诗人内心的悲哀、遗憾之情。

“王师北定中原日”,诗人以热切期望的语气表达了渴望收复失地的信念。表明诗人虽然沉痛,但并未绝望。诗人坚信总有一天宋朝的军队必定能平定中原,光复失地。有了这一句,诗的情调便由悲痛转化为激昂。

“家祭无忘告乃翁”,情绪又一转,无奈自己已经看不到祖国统一的那一天,只好把希望寄托于后代子孙。于是深情地嘱咐儿子,在家祭时千万别忘记把“北定中原”的喜讯告诉你的父亲。表达的诗人坚定的信念和悲壮的心愿,充分体现了年迈衰老的陆游爱国、报国之情,从中受到感染,加深热爱祖国的情感。

22. 七言 毛泽东 23.红军不怕远征难,万水千山只等闲 24. 万水千山 金沙水拍云崖暖 大渡桥横铁索寒 更喜岷山千里雪 三军过后尽开颜 25. 五岭山 乌蒙山 逶迤 磅礴 细浪 泥丸 26. 喜悦 艰难 27.在学习和生活中,不怕困难,不怕挫折,勇敢顽强,坚定必胜的信念。

【分析】22.本题考查学生对诗词与作者的识记与匹配。

《七律·长征》是一首七言律诗,选自《毛泽东诗词集》,这首诗写于1935年10月,当时毛泽东率领中央红军越过岷山,长征即将结束。回顾长征一年来所战胜的无数艰难险阻,他满怀喜悦的战斗豪情。

23.本题考查学生对中心句的查找。

《七律·长征》是回顾长征一年来所战胜的无数艰难险阻,他满怀喜悦的战斗豪情。所以起概括作用的句子是红军不怕远征难,万水千山只等闲。

24.本题考查学生对诗词内容的理解。

“万水千山只等闲”的意思是把千山万水都看得极为平常。其中“千山万水”就概述了遇到的困难。

“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒”的意思是金沙江浊浪滔天,拍击着高耸入云的峭壁悬崖,给人温暖的感受。大渡河险桥横架,晃动着凌空高悬的根根铁索,使人感到深深的寒意。

“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”的意思是:更加令人喜悦的是踏上千里积雪的岷山,红军翻越过去以后个个笑逐颜开。

25.本题考查学生对诗词中的字词的理解与识记。

五岭山脉和乌蒙山都是诗中提到的山,也是山的代表。通过“五岭逶迤腾细浪,鸟蒙磅礴走泥丸。”知道分别用“逶迤”和“磅礴”形容了这两座山,可在红军眼里五岭只不过是“细浪”和“泥丸”。

26.“暖”字的意思是使变温暖,表达的是喜悦的心情,“寒”字的意思是冷,表达艰难的心情。

27.本题为开放题。

答案不唯一,合理即可,例如:自觉树立和落实科学发展观,用解放实事求是和与时俱进的精神进行学习。要消除不利于学习的各种束缚,发展创新精神,积极探索,促进自我发展;要发扬和传承艰苦奋斗精神、是敢于牺牲的精神。

28. 淹没 口里含着 落日西沉,半挂在山腰,像被山咬住了。 29. 水草长满池塘、池水漫上塘岸的景象 落日和山倒映在水中的景象 牧童的调皮可爱,天真活泼

【分析】28.本题考查古诗默写和字词解释。

宋代雷震的《村晚》,原诗:草满池塘水满陂,山衔落日浸寒漪。牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹。

译文:池塘四周长满了青草,池塘里的水几乎溢出了塘岸,山像是衔着落日似地倒映在波光荡漾的水面上。放牛的孩子横坐在牛背上,慢慢的朝家而去,拿着短笛随便地吹奏着不成调的曲子。

浸:淹没。

衔:口里含着。此指落日西沉,半挂在山腰,像被山咬住了。

29.本题考查古诗内容赏析。

译文:池塘四周长满了青草,池塘里的水几乎溢出了塘岸,山像是衔着落日似地倒映在波光荡漾的水面上。放牛的孩子横坐在牛背上,慢慢的朝家而去,拿着短笛随便地吹奏着不成调的曲子。

这是一首描写农村晚景的诗。诗人即景而写,构成了一幅饶有生活情趣的农村晚景图:在四周长满青草的池塘里,池中的水灌得满满的,太阳正要落山,红红的火球好像被山吃掉一样(是落山后),倒映在冰凉的池水波纹中。放牛回家的孩子横坐在牛背,他拿着短笛随意的吹奏。诗人即景而写,构成了一幅饶有生活情趣的农村晚景图。

结合诗句含义可知,两个“满”字生动地写出了水草长满池塘,池水漫上塘岸的景象;“浸”字生动地描绘了落日和山倒映在水中的景象;“横”字表明牧童不是规矩地骑,而是随意横坐在牛背上,表现了牧童的调皮可爱,天真活泼,淳朴无邪。

30. 梅子 芭蕉 柳花 31.后两句的意思是:漫长的夏日,从午睡中醒来不知做什么好,只懒洋洋的看着儿童追逐空中飘飞的柳絮。表明了夏日昼长,百无聊赖之意,一个“闲”字,淋漓尽致地把诗人心中那份恬静闲适和对乡村生活的喜爱之情。

【分析】30.本题考查学生对诗歌内容的理解与掌握。

作答此类问题,一定要认真阅读原诗,理解其意思,结合题目的要求,即可作答。本诗共写了三种景物,梅子,分绿的芭蕉和柳花,这些都是初夏特有的景物,也是融入了诗人情感的意象。

31.本题考查诗句理解与赏析。

这首诗写作者午睡初起,没精打采,当看到追捉柳絮的儿童时,童心复萌,便不期然地沉浸其中了。

译文:吃过梅子后,余酸还残留在牙齿之间,芭蕉的绿色映照在纱窗上。漫长的夏日,从午睡中醒来不知做什么好,只懒洋洋的看着儿童追逐空中飘飞的柳絮。

芭蕉分绿,柳花戏舞,诗人情怀也同有、景物一样清新闲适,童趣横生。儿童捉柳花,柳花似也有了无限童心,在风中与孩童们捉迷藏。不时有笑声漾起,诗人该是从睡梦中被它叫醒的。首二句点明初夏季节,后二句表明夏日昼长,百无聊赖之意。一个“闲”字,不仅淋漓尽致地把诗人心中那份恬静闲适和对乡村生活的喜爱之情表现出来,而且非常巧妙地呼应了诗题。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)