化学人教版九上精优教案:第三单元课题2 原子的结构 (第2课时)

文档属性

| 名称 | 化学人教版九上精优教案:第三单元课题2 原子的结构 (第2课时) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 212.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-07-10 12:36:19 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 物质构成的奥秘

课题2 原子的结构

第2课时 离子与相对原子质量

【学习目标】

(1)了解离子的形成过程。

(2)知道离子与原子的区别与联系。

(3)初步了解相对原子质量的概念,并会查、会用相对原子质量。

(4)逐步培养学生的微观想象力和推导思维的方法。

【学习重点】理解离子的形成过程。

【学习难点】相对原子质量的意义。

【教学流程】

【教学设计】

一、创设情境

科普小论文《漫游原子世界》

我是一个小小的电子,我在原子内围绕着原子核不停地转动,虽然空间很大,但我和我的同伴总想挣脱原子核的吸引。可是原子核这个“小老头”很有能耐,虽然只占原子的一丁点空间(相当于体育场中的小蚂蚁),它却由质子和中子构成,中子不带电,质子带正电,正好将我身上的负电深深吸引。

大家猜一猜,我和我的同伴在原子里是怎样运动的呢?

二、新课学习

知识点1 离子

【引言】金属元素原子和非金属元素原子最外层电子未排满,要趋向稳定,怎么样才能达到稳定呢?

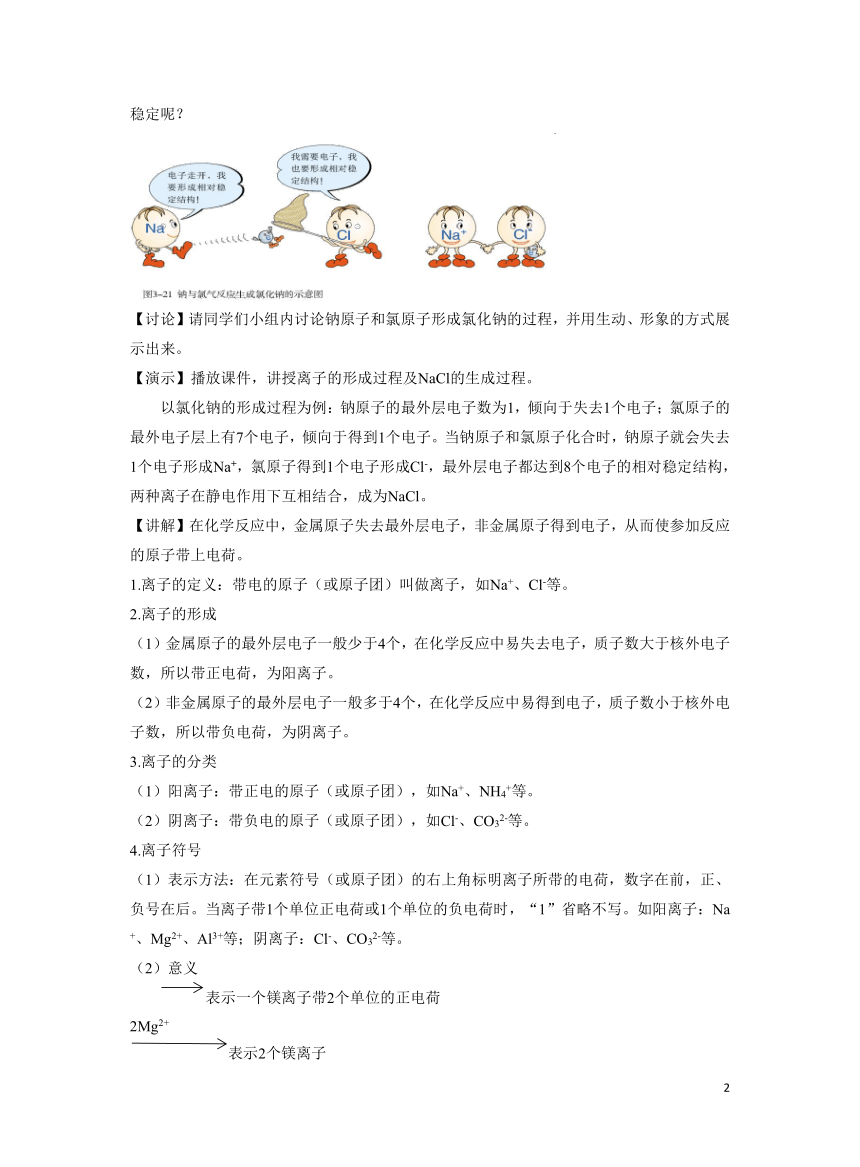

【讨论】请同学们小组内讨论钠原子和氯原子形成氯化钠的过程,并用生动、形象的方式展示出来。

【演示】播放课件,讲授离子的形成过程及NaCl的生成过程。

以氯化钠的形成过程为例:钠原子的最外层电子数为1,倾向于失去1个电子;氯原子的最外电子层上有7个电子,倾向于得到1个电子。当钠原子和氯原子化合时,钠原子就会失去1个电子形成Na+,氯原子得到1个电子形成Cl-,最外层电子都达到8个电子的相对稳定结构,两种离子在静电作用下互相结合,成为NaCl。

【讲解】在化学反应中,金属原子失去最外层电子,非金属原子得到电子,从而使参加反应的原子带上电荷。

1.离子的定义:带电的原子(或原子团)叫做离子,如Na+、Cl-等。

2.离子的形成

(1)金属原子的最外层电子一般少于4个,在化学反应中易失去电子,质子数大于核外电子数,所以带正电荷,为阳离子。

(2)非金属原子的最外层电子一般多于4个,在化学反应中易得到电子,质子数小于核外电子数,所以带负电荷,为阴离子。

3.离子的分类

(1)阳离子:带正电的原子(或原子团),如Na+、NH4+等。

(2)阴离子:带负电的原子(或原子团),如Cl-、CO32-等。

4.离子符号

(1)表示方法:在元素符号(或原子团)的右上角标明离子所带的电荷,数字在前,正、负号在后。当离子带1个单位正电荷或1个单位的负电荷时,“1”省略不写。如阳离子:Na+、Mg2+、Al3+等;阴离子:Cl-、CO32-等。

(2)意义

表示一个镁离子带2个单位的正电荷

2Mg2+

表示2个镁离子

【提问】同学们,我们学习完了离子,那么离子与原子的区别是什么呢?又有什么联系呢?

【回答】

区别:

(1)概念上:原子是化学变化中的最小微粒而离子是带电的粒子

(2)电性上:原子不带电而离子带电

(3)结构上:大多数原子是不稳定结构,而离子是稳定结构

联系:

知识点2 相对原子质量

【讲解】1.由于原子的质量数值太小,书写和使用都不方便,所以国际上一致同意采用相对质量。

(1)定义:以一种碳原子质量的1/12为标准,其他原子的质量跟它相比较所得到的比,作为这种原子的相对原子质量(符号Ar)。

(2)公式:Ar=

2.相对原子质量与原子实际质量的关系:

(1)相对原子质量 不等于 原子的实际质量, 是个比值 。

(2)原子实际质量越大,它的相对原子质量数值 越大 。

(3)相对原子质量的单位: “1”(书写时一般不写出) 。

原子实际质量的单位是: 克/千克 。

3.相对原子质量与质子数和中子数的关系:

【提问】找规律:阅读上表,你能得到什么信息?

【回答】在原子中,核电荷数=核内质子数=核外电子数,并不一定等于中子数。相对原子质量≈质子数+中子数,则中子数=相对原子质量-质子数。

三、课堂小结

一、离子

1.概念:带电的原子或原子团。

2.分类:原子失去电子形成阳离子,带正电;原子得到电子形成阴离子,带负电。

3.表示:在元素符号右上角标明电荷数和电性,数字在前,符号在后,若数字为1时,可省略不写。

例如:Na+、Al3+、Cl-、S2-。

4.氯化钠的形成过程

二、相对原子质量

1.定义:以一种碳原子质量的1/12为标准,其他原子的质量与它相比较所得到的比

2公式:Ar=

【教学反思】

本节课的内容讲的太多,学生探究的偏少,对于这样的理论课,如何协调“讲清”和“探究”之间的关系需要进一步学习探讨。在教学中需要教师引导学生发散思维,从全方位、多角度来考虑问题、描述问题,培养学生透过现象看本质,从宏观现象想象微观世界的能力和创新能力。

1

课题2 原子的结构

第2课时 离子与相对原子质量

【学习目标】

(1)了解离子的形成过程。

(2)知道离子与原子的区别与联系。

(3)初步了解相对原子质量的概念,并会查、会用相对原子质量。

(4)逐步培养学生的微观想象力和推导思维的方法。

【学习重点】理解离子的形成过程。

【学习难点】相对原子质量的意义。

【教学流程】

【教学设计】

一、创设情境

科普小论文《漫游原子世界》

我是一个小小的电子,我在原子内围绕着原子核不停地转动,虽然空间很大,但我和我的同伴总想挣脱原子核的吸引。可是原子核这个“小老头”很有能耐,虽然只占原子的一丁点空间(相当于体育场中的小蚂蚁),它却由质子和中子构成,中子不带电,质子带正电,正好将我身上的负电深深吸引。

大家猜一猜,我和我的同伴在原子里是怎样运动的呢?

二、新课学习

知识点1 离子

【引言】金属元素原子和非金属元素原子最外层电子未排满,要趋向稳定,怎么样才能达到稳定呢?

【讨论】请同学们小组内讨论钠原子和氯原子形成氯化钠的过程,并用生动、形象的方式展示出来。

【演示】播放课件,讲授离子的形成过程及NaCl的生成过程。

以氯化钠的形成过程为例:钠原子的最外层电子数为1,倾向于失去1个电子;氯原子的最外电子层上有7个电子,倾向于得到1个电子。当钠原子和氯原子化合时,钠原子就会失去1个电子形成Na+,氯原子得到1个电子形成Cl-,最外层电子都达到8个电子的相对稳定结构,两种离子在静电作用下互相结合,成为NaCl。

【讲解】在化学反应中,金属原子失去最外层电子,非金属原子得到电子,从而使参加反应的原子带上电荷。

1.离子的定义:带电的原子(或原子团)叫做离子,如Na+、Cl-等。

2.离子的形成

(1)金属原子的最外层电子一般少于4个,在化学反应中易失去电子,质子数大于核外电子数,所以带正电荷,为阳离子。

(2)非金属原子的最外层电子一般多于4个,在化学反应中易得到电子,质子数小于核外电子数,所以带负电荷,为阴离子。

3.离子的分类

(1)阳离子:带正电的原子(或原子团),如Na+、NH4+等。

(2)阴离子:带负电的原子(或原子团),如Cl-、CO32-等。

4.离子符号

(1)表示方法:在元素符号(或原子团)的右上角标明离子所带的电荷,数字在前,正、负号在后。当离子带1个单位正电荷或1个单位的负电荷时,“1”省略不写。如阳离子:Na+、Mg2+、Al3+等;阴离子:Cl-、CO32-等。

(2)意义

表示一个镁离子带2个单位的正电荷

2Mg2+

表示2个镁离子

【提问】同学们,我们学习完了离子,那么离子与原子的区别是什么呢?又有什么联系呢?

【回答】

区别:

(1)概念上:原子是化学变化中的最小微粒而离子是带电的粒子

(2)电性上:原子不带电而离子带电

(3)结构上:大多数原子是不稳定结构,而离子是稳定结构

联系:

知识点2 相对原子质量

【讲解】1.由于原子的质量数值太小,书写和使用都不方便,所以国际上一致同意采用相对质量。

(1)定义:以一种碳原子质量的1/12为标准,其他原子的质量跟它相比较所得到的比,作为这种原子的相对原子质量(符号Ar)。

(2)公式:Ar=

2.相对原子质量与原子实际质量的关系:

(1)相对原子质量 不等于 原子的实际质量, 是个比值 。

(2)原子实际质量越大,它的相对原子质量数值 越大 。

(3)相对原子质量的单位: “1”(书写时一般不写出) 。

原子实际质量的单位是: 克/千克 。

3.相对原子质量与质子数和中子数的关系:

【提问】找规律:阅读上表,你能得到什么信息?

【回答】在原子中,核电荷数=核内质子数=核外电子数,并不一定等于中子数。相对原子质量≈质子数+中子数,则中子数=相对原子质量-质子数。

三、课堂小结

一、离子

1.概念:带电的原子或原子团。

2.分类:原子失去电子形成阳离子,带正电;原子得到电子形成阴离子,带负电。

3.表示:在元素符号右上角标明电荷数和电性,数字在前,符号在后,若数字为1时,可省略不写。

例如:Na+、Al3+、Cl-、S2-。

4.氯化钠的形成过程

二、相对原子质量

1.定义:以一种碳原子质量的1/12为标准,其他原子的质量与它相比较所得到的比

2公式:Ar=

【教学反思】

本节课的内容讲的太多,学生探究的偏少,对于这样的理论课,如何协调“讲清”和“探究”之间的关系需要进一步学习探讨。在教学中需要教师引导学生发散思维,从全方位、多角度来考虑问题、描述问题,培养学生透过现象看本质,从宏观现象想象微观世界的能力和创新能力。

1

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件