语文课件:15《孟子》二章(苏教版九年级下)

文档属性

| 名称 | 语文课件:15《孟子》二章(苏教版九年级下) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 471.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-10-23 22:01:51 | ||

图片预览

文档简介

课件25张PPT。1.作者链接

孟子,名轲,字子舆,邹(今山东邹县)

人,战国时期的思想家、政治家、教育家,

是儒家思想的代表人物,地位仅次于孔子,

被尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称。《鱼我所欲也》2.背景回望

孟子继承孔子的学说,提出“仁政”的口号,主张恢复“井田制”和世卿制度,同时又主张“民为贵,社稷次之,君为轻”,认为人性本善,强调养心、存心等内心修养,成为宋代理学家心性学之本。

《孟子》是记录战国时思想家、政治家、教育家孟轲及弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动的书,是儒家经典。宋朝朱熹把《孟子》《论语》《大学》和《中庸》合称为“四书”。3.课文先知

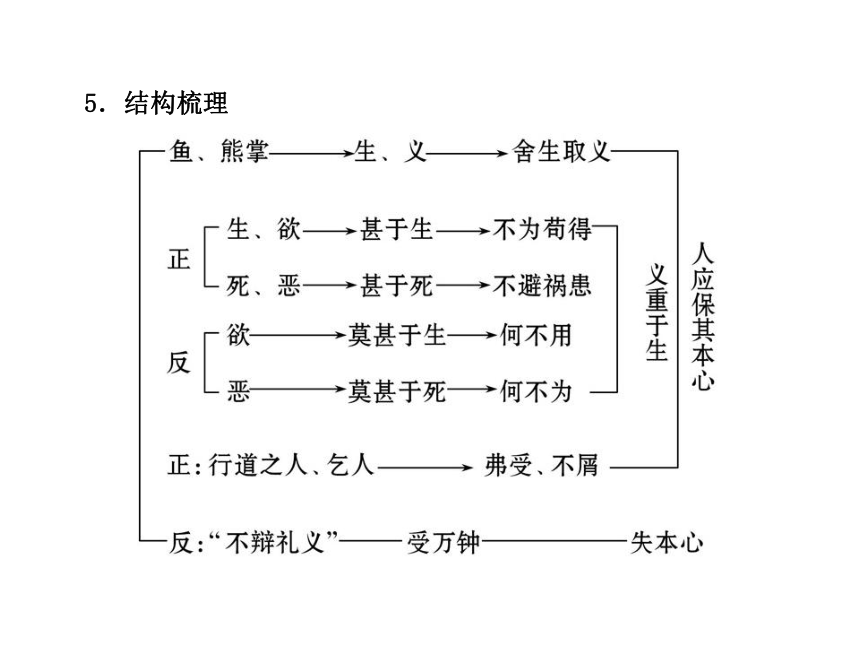

文章运用对比、举事例的方法论述了面对“生”与“义”的不同取舍,强调“义”的重要性,提出了中心论点:舍生而取义者也。4.写作特色

(1)议论严密,层层深入。

文章围绕“舍生取义”的中心论点立论,从正面论述生死与“义”的关系,指出舍生取义是人的本心;从反面论述见利忘义是丧失人的本心,从而再次重申文章论点。结构严谨,层层深化。

(2)善用比喻。

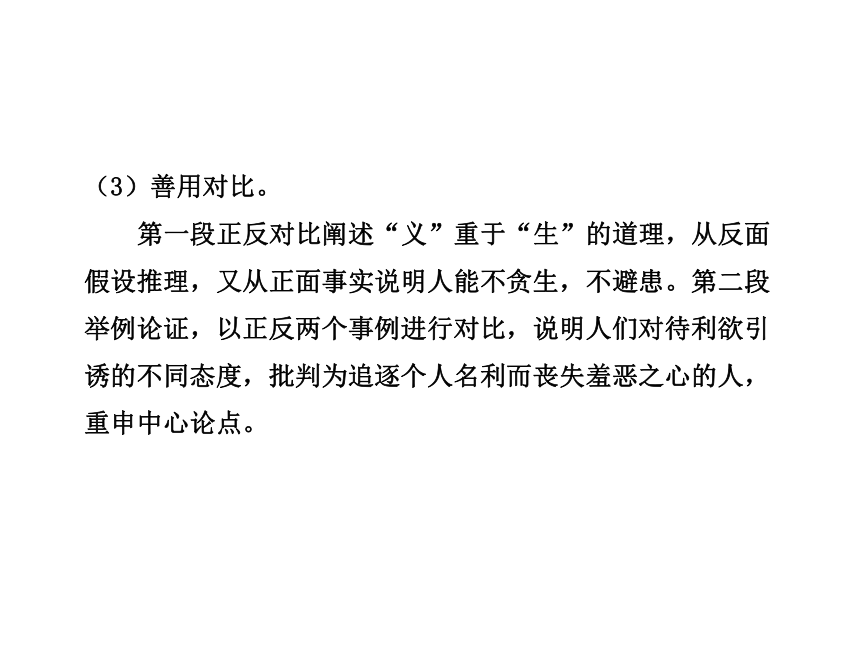

开篇以鱼和熊掌设喻,引出中心论点。第二段以“行道之人弗受”,“乞人不屑”比喻守义不辱,形象生动。(3)善用对比。

第一段正反对比阐述“义”重于“生”的道理,从反面假设推理,又从正面事实说明人能不贪生,不避患。第二段举例论证,以正反两个事例进行对比,说明人们对待利欲引诱的不同态度,批判为追逐个人名利而丧失羞恶之心的人,重申中心论点。5.结构梳理1.通假字

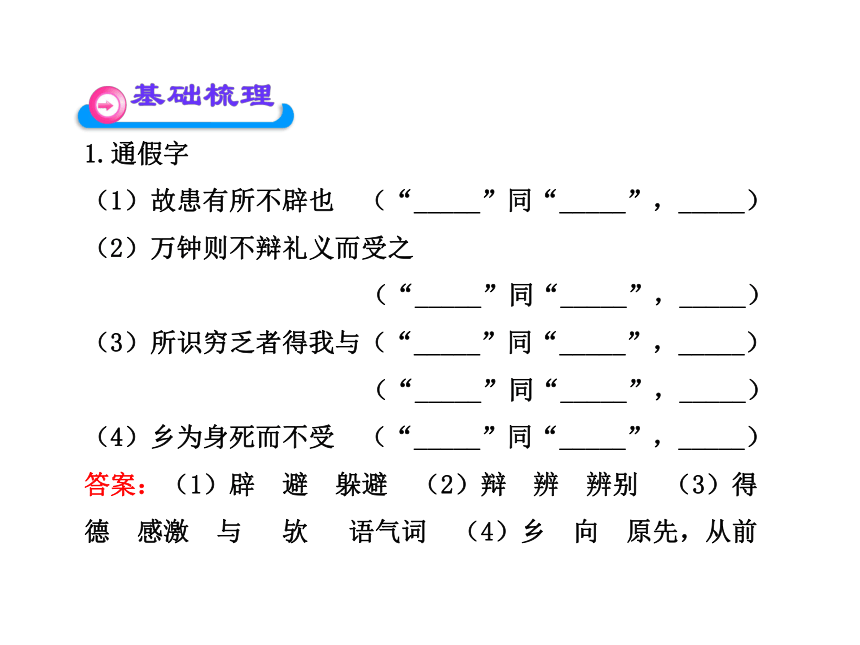

(1)故患有所不辟也 (“_____”同“_____”,_____)

(2)万钟则不辩礼义而受之

(“_____”同“_____”,_____)

(3)所识穷乏者得我与(“_____”同“_____”,_____)

(“_____”同“_____”,_____)

(4)乡为身死而不受 (“_____”同“_____”,_____)

答案:(1)辟 避 躲避 (2)辩 辨 辨别 (3)得 德 感激 与 欤 语气词 (4)乡 向 原先,从前2.一词多义

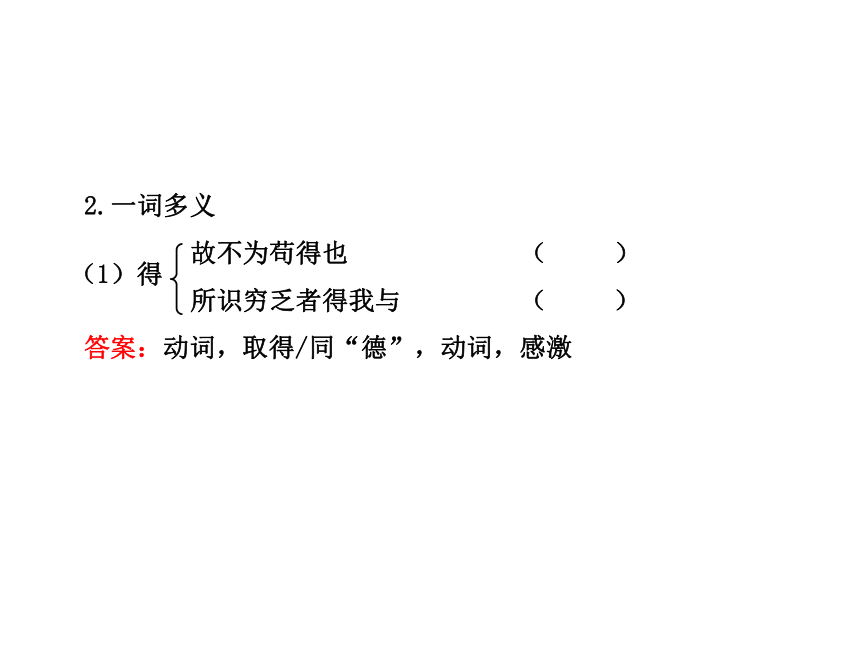

故不为苟得也 ( )

所识穷乏者得我与 ( )

答案:动词,取得/同“德”,动词,感激 (1)得 所识穷乏者得我与 ( )

蹴尔而与之 ( )

答案:同“欤”,语气词/动词,给予

为宫室之美 ( )

可以辟患而有不为也 ( )

答案:介词,为了/动词,做(2)与(3)为古代盛食物的器具 灾难;祸害 益处 答案:(1)感激 (2)可以获得生存的手段5.特殊句式

(1)鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也。(判断句,“……也”,表判断)

译文:___________________________________________

(2)二者不可得兼,舍生而取义者也。(判断句,“者也”,表判断)

译文:___________________________________________

答案:(1)鱼是我想要的,熊掌也是我想要的。

(2)如果这两样东西不能同时都得到的话,那么我就只好牺牲生命而选取大义了。(3)所欲有甚于生者。(倒装句,状语后置,即“所欲于生者甚”)

译文:____________________________________________

答案:我想要的还有胜过生命的东西。6.名句默写

(1)生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,_____________,

___________。

(2)呼尔而与之,行道之人弗受;_________,________。

(3)______________,所恶有甚于死者。

(4)非独贤者有是心也,__________,_____________。

答案:(1)二者不可得兼 舍生而取义者也

(2)蹴尔而与之 乞人不屑也

(3)是故所欲有甚于生者

(4)人皆有之 贤者能勿丧耳《生于忧患,死于安乐》1.背景回望

孟子的“人性”说中特别强调后天环境和教育对人的影响,以及自我修养的作用,认为“逸居而无教,则近于禽兽”“生于忧患,死于安乐”;要求人们反躬自求,“养浩然之气”,做到“舍生取义”,“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。2.课文先知

文章列举事例,说明忧患可以激励人们有所作为,接着从个人发展与国家兴亡两个角度论证了“忧患则生,安乐则死”的道理。最后提出中心论点:生于忧患,死于安乐。

3.写作特色

(1)正反论证,一事一议。

(2)善用排比,整齐有序。

(3)重点突出,详略得当。4.结构梳理1.通假字

(1)曾益其所不能 ______同______,__________

(2)困于心,衡于虑 ______同______,__________

(3)入则无法家拂士 ______同______,__________

答案:(1)曾 增 增加 (2)衡 横 梗塞,指不顺

(3)拂 弼 辅弼2.一词多义

行拂乱其所为 ( )

入则无法家拂士 ( )

答案:违背(意愿) 同“弼”,辅弼

舜发于畎亩之中 ( )

征于色,发于声 ( )

答案:起,指被任用 发出(1)拂(2)发被举用,被选拔 用这些办法 征验,表现 了解 答案:(1)使……劳累 (2)使……饥饿 (3)使……惊动 (4)使……颠倒错乱 (5)犯过失5.特殊句式

(1)舜发于畎亩之中。(倒装句,“于畎亩之中”做“发”的状语,后置)

译文:__________________________________________

(2)舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间。(被动句,“发”“举”都是动词的被动用法)

译文:__________________________________________

答案:(1)舜从田地中被任用。 (2)舜从田地中被任用,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔。6.名句默写

(1)然后知_____________,____________。

(2)人恒过,然后能改;________ ,________,_______

__;________,________,________。

(3)_____________,____________,国恒亡。

答案:(1)生于忧患 而死于安乐也

(2)困于心 衡于虑 而后作 征于色 发于声 而后喻

(3)入则无法家拂士 出则无敌国外患者7.个性思考

“鱼”和“熊掌”各比喻什么?这种设喻论证有什么好处?

【提示】从论证方法的角度分析,开头运用比喻,目的就是引出本文的中心论点。

【解答】生与义。形象生动地引出了中心论点——舍生取义。

孟子,名轲,字子舆,邹(今山东邹县)

人,战国时期的思想家、政治家、教育家,

是儒家思想的代表人物,地位仅次于孔子,

被尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称。《鱼我所欲也》2.背景回望

孟子继承孔子的学说,提出“仁政”的口号,主张恢复“井田制”和世卿制度,同时又主张“民为贵,社稷次之,君为轻”,认为人性本善,强调养心、存心等内心修养,成为宋代理学家心性学之本。

《孟子》是记录战国时思想家、政治家、教育家孟轲及弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动的书,是儒家经典。宋朝朱熹把《孟子》《论语》《大学》和《中庸》合称为“四书”。3.课文先知

文章运用对比、举事例的方法论述了面对“生”与“义”的不同取舍,强调“义”的重要性,提出了中心论点:舍生而取义者也。4.写作特色

(1)议论严密,层层深入。

文章围绕“舍生取义”的中心论点立论,从正面论述生死与“义”的关系,指出舍生取义是人的本心;从反面论述见利忘义是丧失人的本心,从而再次重申文章论点。结构严谨,层层深化。

(2)善用比喻。

开篇以鱼和熊掌设喻,引出中心论点。第二段以“行道之人弗受”,“乞人不屑”比喻守义不辱,形象生动。(3)善用对比。

第一段正反对比阐述“义”重于“生”的道理,从反面假设推理,又从正面事实说明人能不贪生,不避患。第二段举例论证,以正反两个事例进行对比,说明人们对待利欲引诱的不同态度,批判为追逐个人名利而丧失羞恶之心的人,重申中心论点。5.结构梳理1.通假字

(1)故患有所不辟也 (“_____”同“_____”,_____)

(2)万钟则不辩礼义而受之

(“_____”同“_____”,_____)

(3)所识穷乏者得我与(“_____”同“_____”,_____)

(“_____”同“_____”,_____)

(4)乡为身死而不受 (“_____”同“_____”,_____)

答案:(1)辟 避 躲避 (2)辩 辨 辨别 (3)得 德 感激 与 欤 语气词 (4)乡 向 原先,从前2.一词多义

故不为苟得也 ( )

所识穷乏者得我与 ( )

答案:动词,取得/同“德”,动词,感激 (1)得 所识穷乏者得我与 ( )

蹴尔而与之 ( )

答案:同“欤”,语气词/动词,给予

为宫室之美 ( )

可以辟患而有不为也 ( )

答案:介词,为了/动词,做(2)与(3)为古代盛食物的器具 灾难;祸害 益处 答案:(1)感激 (2)可以获得生存的手段5.特殊句式

(1)鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也。(判断句,“……也”,表判断)

译文:___________________________________________

(2)二者不可得兼,舍生而取义者也。(判断句,“者也”,表判断)

译文:___________________________________________

答案:(1)鱼是我想要的,熊掌也是我想要的。

(2)如果这两样东西不能同时都得到的话,那么我就只好牺牲生命而选取大义了。(3)所欲有甚于生者。(倒装句,状语后置,即“所欲于生者甚”)

译文:____________________________________________

答案:我想要的还有胜过生命的东西。6.名句默写

(1)生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,_____________,

___________。

(2)呼尔而与之,行道之人弗受;_________,________。

(3)______________,所恶有甚于死者。

(4)非独贤者有是心也,__________,_____________。

答案:(1)二者不可得兼 舍生而取义者也

(2)蹴尔而与之 乞人不屑也

(3)是故所欲有甚于生者

(4)人皆有之 贤者能勿丧耳《生于忧患,死于安乐》1.背景回望

孟子的“人性”说中特别强调后天环境和教育对人的影响,以及自我修养的作用,认为“逸居而无教,则近于禽兽”“生于忧患,死于安乐”;要求人们反躬自求,“养浩然之气”,做到“舍生取义”,“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。2.课文先知

文章列举事例,说明忧患可以激励人们有所作为,接着从个人发展与国家兴亡两个角度论证了“忧患则生,安乐则死”的道理。最后提出中心论点:生于忧患,死于安乐。

3.写作特色

(1)正反论证,一事一议。

(2)善用排比,整齐有序。

(3)重点突出,详略得当。4.结构梳理1.通假字

(1)曾益其所不能 ______同______,__________

(2)困于心,衡于虑 ______同______,__________

(3)入则无法家拂士 ______同______,__________

答案:(1)曾 增 增加 (2)衡 横 梗塞,指不顺

(3)拂 弼 辅弼2.一词多义

行拂乱其所为 ( )

入则无法家拂士 ( )

答案:违背(意愿) 同“弼”,辅弼

舜发于畎亩之中 ( )

征于色,发于声 ( )

答案:起,指被任用 发出(1)拂(2)发被举用,被选拔 用这些办法 征验,表现 了解 答案:(1)使……劳累 (2)使……饥饿 (3)使……惊动 (4)使……颠倒错乱 (5)犯过失5.特殊句式

(1)舜发于畎亩之中。(倒装句,“于畎亩之中”做“发”的状语,后置)

译文:__________________________________________

(2)舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间。(被动句,“发”“举”都是动词的被动用法)

译文:__________________________________________

答案:(1)舜从田地中被任用。 (2)舜从田地中被任用,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔。6.名句默写

(1)然后知_____________,____________。

(2)人恒过,然后能改;________ ,________,_______

__;________,________,________。

(3)_____________,____________,国恒亡。

答案:(1)生于忧患 而死于安乐也

(2)困于心 衡于虑 而后作 征于色 发于声 而后喻

(3)入则无法家拂士 出则无敌国外患者7.个性思考

“鱼”和“熊掌”各比喻什么?这种设喻论证有什么好处?

【提示】从论证方法的角度分析,开头运用比喻,目的就是引出本文的中心论点。

【解答】生与义。形象生动地引出了中心论点——舍生取义。