第5课+三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融课件 2023-2024学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 第5课+三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融课件 2023-2024学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

三国两晋南北朝的民族交融

与隋唐统一多民族封建国家的发展

第二单元

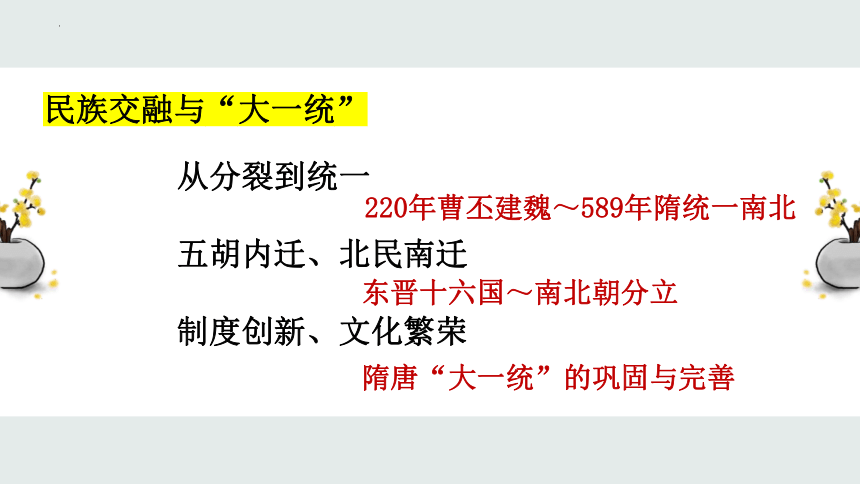

从分裂到统一

五胡内迁、北民南迁

制度创新、文化繁荣

220年曹丕建魏~589年隋统一南北

东晋十六国~南北朝分立

民族交融与“大一统”

隋唐“大一统”的巩固与完善

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

这是中国历史上分裂、割据、混战、黑暗的历史时期;

这一时期数十万以至上百万人颠沛流离的惨状屡见不鲜;

这一时期,长安、洛阳、建康、江陵等名城都曾茂草丛生;

这一时期大片文明被毁,许多发达的地区竟变成洪荒的原野;

这一时期人口大面积锐减,录得数字还不到汉代盛世的三分之一……

(三国两晋南北朝)以中央统一为变态,而以分崩割据为常态。

——钱穆《国史大纲》

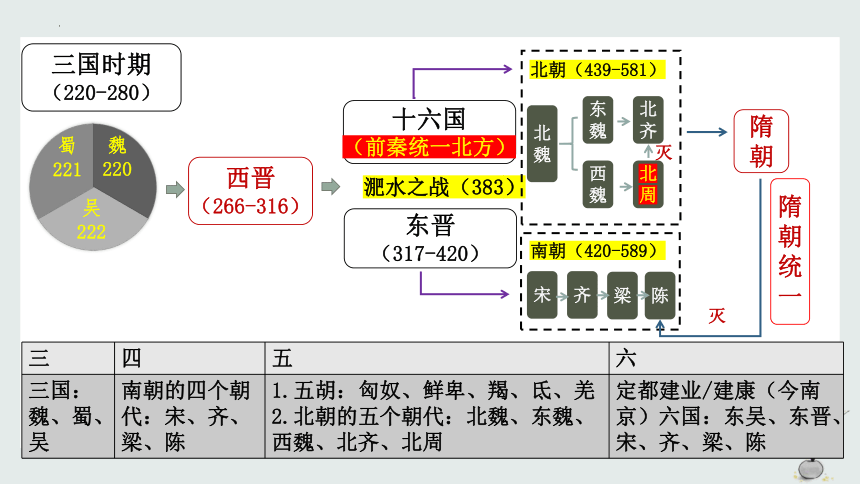

三国时期

(220-280)

西晋

(266-316)

十六国

(前秦统一北方)

东晋

(317-420)

淝水之战(383)

隋朝

北朝(439-581)

南朝(420-589)

隋朝统一

魏

220

蜀

221

吴

222

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

灭

宋

齐

梁

陈

灭

三 四 五 六

三国:魏、蜀、吴 南朝的四个朝代:宋、齐、梁、陈 1.五胡:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌 2.北朝的五个朝代:北魏、东魏、西魏、北齐、北周 定都建业/建康(今南京)六国:东吴、东晋、宋、齐、梁、陈

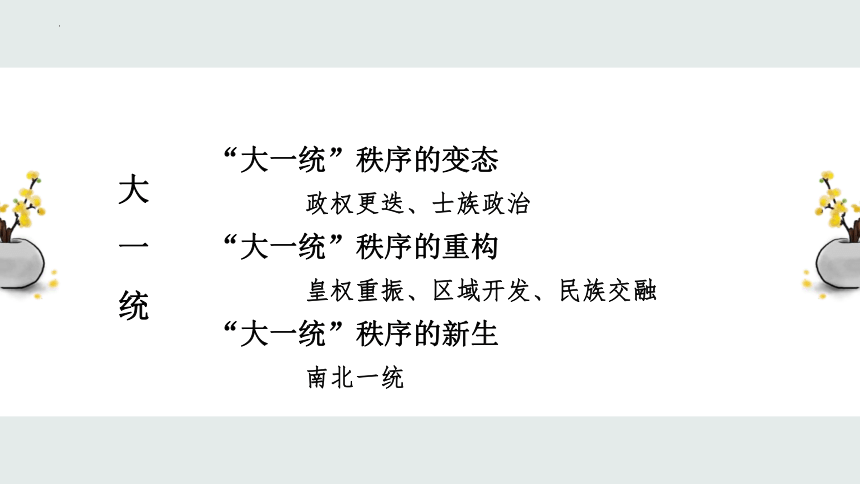

大一统

“大一统”秩序的变态

“大一统”秩序的重构

“大一统”秩序的新生

皇权重振、区域开发、民族交融

政权更迭、士族政治

南北一统

一 “大一统”秩序的变态

——政权更迭、士族政治

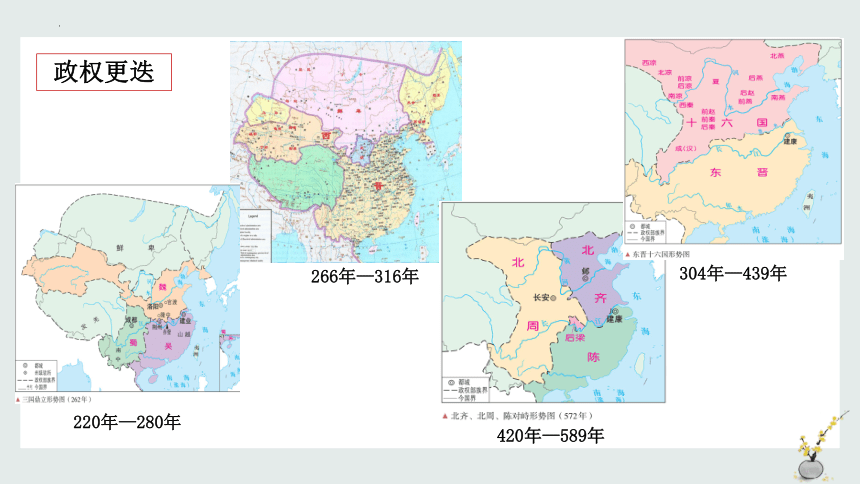

政权更迭

266年—316年

220年—280年

420年—589年

304年—439年

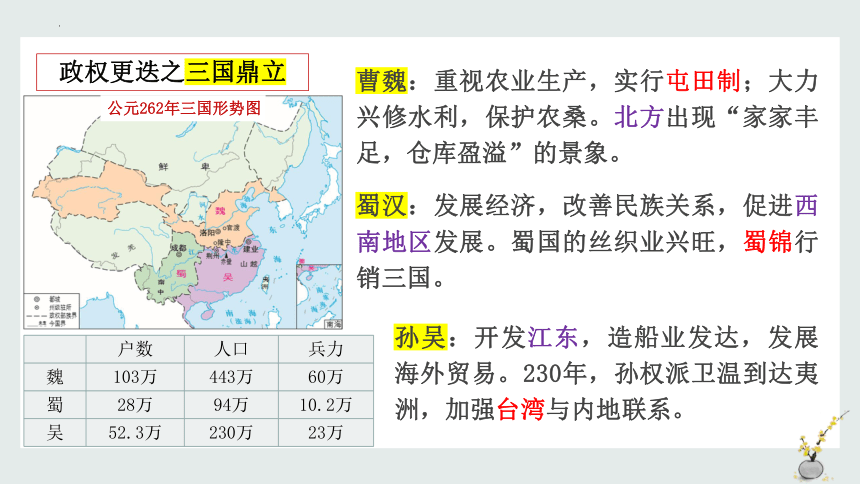

政权更迭之三国鼎立

曹魏:重视农业生产,实行屯田制;大力兴修水利,保护农桑。北方出现“家家丰足,仓库盈溢”的景象。

孙吴:开发江东,造船业发达,发展海外贸易。230年,孙权派卫温到达夷洲,加强台湾与内地联系。

蜀汉:发展经济,改善民族关系,促进西南地区发展。蜀国的丝织业兴旺,蜀锦行销三国。

户数 人口 兵力

魏 103万 443万 60万

蜀 28万 94万 10.2万

吴 52.3万 230万 23万

公元262年三国形势图

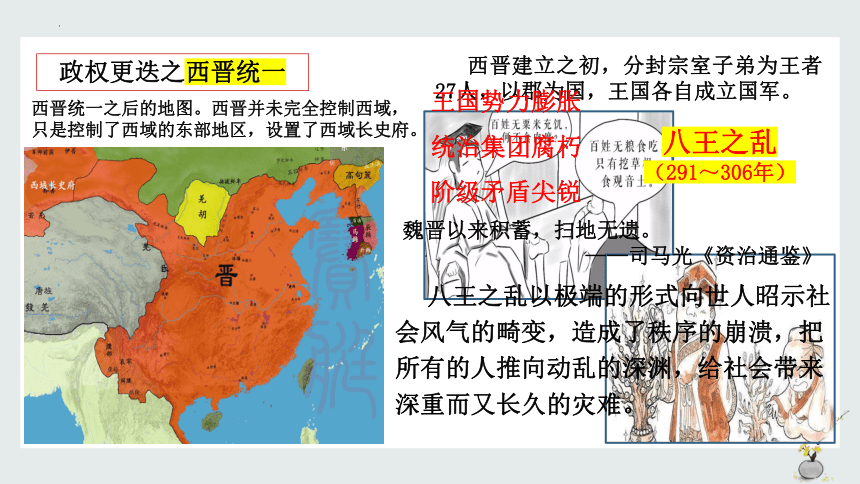

政权更迭之西晋统一

西晋统一之后的地图。西晋并未完全控制西域,只是控制了西域的东部地区,设置了西域长史府。

西晋建立之初,分封宗室子弟为王者27人,以郡为国,王国各自成立国军。

魏晋以来积蓄,扫地无遗。

——司马光《资治通鉴》

王国势力膨胀

统治集团腐朽

阶级矛盾尖锐

八王之乱(291~306年)

八王之乱以极端的形式向世人昭示社会风气的畸变,造成了秩序的崩溃,把所有的人推向动乱的深渊,给社会带来深重而又长久的灾难。

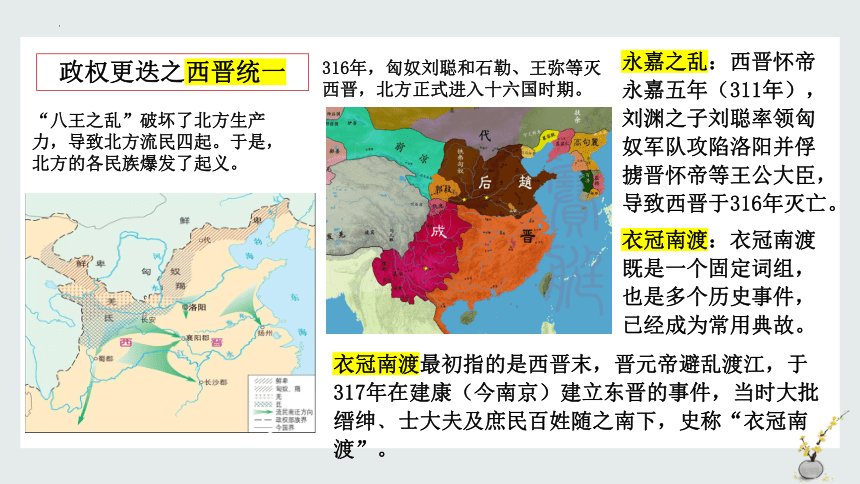

政权更迭之西晋统一

“八王之乱”破坏了北方生产力,导致北方流民四起。于是,北方的各民族爆发了起义。

316年,匈奴刘聪和石勒、王弥等灭西晋,北方正式进入十六国时期。

永嘉之乱:西晋怀帝永嘉五年(311年),刘渊之子刘聪率领匈奴军队攻陷洛阳并俘掳晋怀帝等王公大臣,导致西晋于316年灭亡。

衣冠南渡:衣冠南渡既是一个固定词组,也是多个历史事件,已经成为常用典故。

衣冠南渡最初指的是西晋末,晋元帝避乱渡江,于317年在建康(今南京)建立东晋的事件,当时大批缙绅﹑士大夫及庶民百姓随之南下,史称“衣冠南渡”。

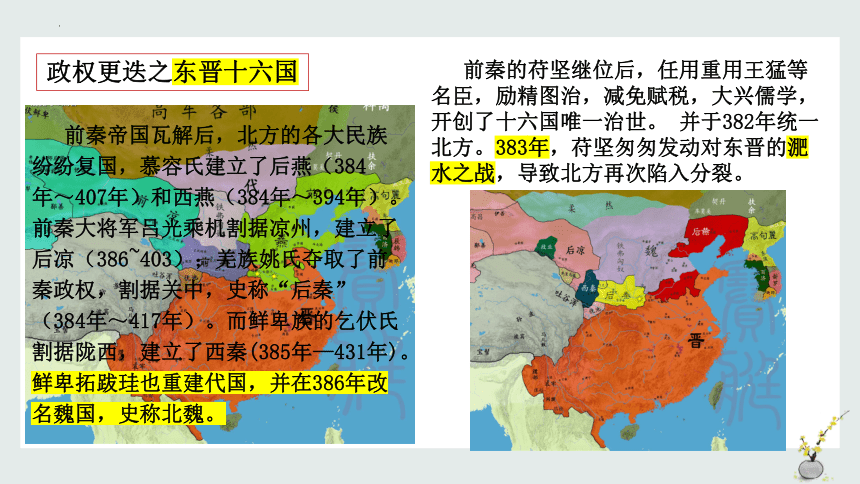

政权更迭之东晋十六国

前秦的苻坚继位后,任用重用王猛等名臣,励精图治,减免赋税,大兴儒学,开创了十六国唯一治世。 并于382年统一北方。383年,苻坚匆匆发动对东晋的淝水之战,导致北方再次陷入分裂。

前秦帝国瓦解后,北方的各大民族纷纷复国,慕容氏建立了后燕(384年~407年)和西燕(384年~394年)。前秦大将军吕光乘机割据凉州,建立了后凉(386~403);羌族姚氏夺取了前秦政权,割据关中,史称“后秦”(384年~417年)。而鲜卑族的乞伏氏割据陇西,建立了西秦(385年—431年)。鲜卑拓跋珪也重建代国,并在386年改名魏国,史称北魏。

政权更迭之南北朝

十六国末年,北魏先后吞并了北燕、西凉、大夏等国,逐渐统一了北方(439年)。而南燕、后秦也被刘裕消灭,从此十六国就基本消失了。刘裕的势力增长后,又取代了东晋王朝,建立了宋朝(420年),于是中国的历史进入了南北朝时代。

政权更迭之南北朝

420-589年的170年里,中国南方政权更替频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝。这些王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”。

士族政治

——皇权变态

元帝(司马睿)正会,引王丞相(王导)登御床,王公固辞,中宗(元帝)引之弥苦。

——《世说新语 宠礼》

王(琅琊王氏)与马(司马氏),共天下。

——《晋书》

士族:自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层。

士族政治

——皇权变态

“士族的发展似乎可以从两方面来推测,一方面是强宗大姓的士族化,另一方面是士人在政治上得势后,再转而扩张家族的财势。这两方面在多数情形下是互为因果的社会循环。所谓士族化‘便是一般原有的强宗大族使子弟读书,因而转变为士族’”。

——余英时《士与中国文化》

东汉以来豪强地主势力的扩展——历史原因

曹魏以来九品中正制的推行——政治保障

曹丕颁行的选拔人才的制度,取代了西汉以来的察举制,以家世、道德、才能评定资品,将人才分为九等。

社会动荡、国家分裂、中央集权削弱,皇帝依赖士族支持——政治原因

自给自足的庄园经济提供经济保障——经济基础

形成原因

士族政治

——皇权变态

主要特征

政治:按门第高低分享特权,世代担任重要官职。

经济:占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济

文化:崇尚清谈和玄学

君弱臣强

东晋时期,士族成为政权的主要支柱

门阀士族政治成为东晋政治的基本特征

二 “大一统”秩序的重构

——皇权重振、区域开发、民族交融

皇权重振

至宋齐梁陈诸君,则无论贤否,皆威福自专不肯假权于臣。

——《廿二史札记》

刘裕是北府兵武将,并非士族名门出身,但却凭借自己的赫赫战功取代了东晋,这首先反映了文化士族的衰落,这正是皇权重振的转折点。

次等士族的势力业已转化为皇权,中枢和藩镇总是控制在皇室手里。门阀士族人物虽然还可能兴风浪于一时,形成政局的暂时反复,但是严格意义的门阀政治是确定不移地一去不返了。

——田余庆

区域开发

楚越之地,地广人希,饭稻羹鱼,......,无饥馑之患,以故皆(通“疵”)窳(yǔ,懒惰、瘦弱)偷生,无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记·货殖列传》

至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮亩……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土(泛指钱塘江下游平原)带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩值一金,鄠、杜(泛之陝西关中地区)之间,不能比也。荆城(泛指长江中游地区)跨南楚之富,扬部(泛指长江下游地区)有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

区域开发

1.自然环境:江南地区雨量充沛,气候温润,土地肥沃,具有发展农业的优越条件。

2.社会环境:江南地区战争相对较少,社会秩序比较安定。

3.人口:北方动乱,大量人口南迁,带来先进的生产技术和劳动力。南方少数民族与汉族的交融。

4.统治阶级:南方统治者的重视。

江南开发的原因

区域开发

区域开发

大概从公元二百年到五百年之间,全球气候发生变化,与以往相比各处都变得更为寒冷,在中国北方地区寒冷气候出现得更早……由于气候改变的关系,草原上的民族慢慢地向南移动;核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动。……大量的北方族群侵入南方……改变了中国本来的人口结构,同样,中国北方原来的人口在骨牌效应下,也一波一波地不断南侵,改变了南方的人口结构。

——摘编自许倬云《许倬云说历史:大国霸业的兴废》

区域开发

江南开发的影响

1.大大影响了南方政治,促成了南北抗衡的政治局面。

2.促进商业交流与城市繁荣;民族交融,为经济重心南移奠定基础。

五胡内迁

北民南迁

民族交融

三国时期

蜀、吴两国加强了对南方少数民族地区治理。

西晋

内迁的少数民族主要有匈奴、羯、氐、羌及活动在长城的鲜卑。

东晋、南朝许多山区的少数民族逐步与汉族融合。

十六国时期

十六国大部分由内迁少数民族建立。他们都采用了中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。在长期混战中,各组之间频繁接触,差异慢慢缩小,但各族隔阂仍然广泛存在。

北魏

孝文帝改革,大力推动民族融合。

民族交融

北魏孝文帝改革

措施

经济 均田制 把国家控制的土地分给农民,分为两类田地:露田(身死还田)桑田(子孙相继)。土地性质:封建国家土地所有制。

租调制 固定租调数额。新租调规定以一夫一妇为征收单位,每年交纳帛一匹,粟二石。(租:粮食。调:绢帛)

政治 整顿吏治 考核官员,优者升迁,差则降职;制定俸禄制度

三长制 采用邻、里、党 的乡官组织,抑制地方豪强荫庇大量户口

迁都洛阳 接受汉族文化,更好管理全国

文化 说汉话、穿汉服、改汉姓、结汉亲

性质:少数民族统治者自上而下推行的,具有深远影响的封建化改革。

汉化、封建化

民族交融

北魏孝文帝改革

魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用开之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书》

平城 洛阳

政治 保守势力大,改革阻力重重 远离鲜卑贵族,改革阻力较少

经济 地处偏僻,粮食产量有限 地处中原,农业发达

文化 鲜卑地区,文化落后 政治文化中心,汉族文化先进

民族交融

北魏孝文帝改革

拓跋魏自北鄙之平城,迁都洛阳,兴学校,作均田,崇儒术,弃胡俗,而一切改从汉制,实为魏之极盛时代……诸族遂大受汉族之同化……国中一切制度文物,亦无一不仿南朝。至北齐北周之治制,则尤为隋唐治制之所本,于中国之贡献颇大。

——摘自1913年《共和国教科书·本国史:上卷》和1928年《初中本国史》

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——摘编自陈寅恪《李唐氏族之推测》

积极性:

顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾

促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础

局限性:

全面汉化,使鲜卑族丧失了一个民族的独立性和主体性

摒弃了本民族勇武质朴的尚武精神,削弱北魏的军事实力

移植门阀士族制度,严重腐化了尚无文化积淀的鲜卑贵族,销蚀了北魏统治者的锐气与活力,激化社会矛盾

改革中利益受损的少数民族军人(六镇)掀起暴动,导致了北魏灭亡

1、三国两晋南北朝民族关系的演变状况是怎样的?(包括胡汉之间、少数民族之间的关系)

2、民族交融的进程是一帆风顺的吗?(请具体阐述)

3、我们可以从中发现哪些历史发展的规律呢?

由华夷之辨、民族对立转向华夷一体、民族融合

三国两晋南北朝时期的民族交融是在曲折中前进发展的(从淝水之战或者孝文帝的改革可以看到)

一方面民族交融一直呈现前进性、另一方面民族对立一直存在;民族交融促进政治统一的发展,促进中华民族多元一体格局的形成。

中古时代,中国经历七八百年的民族重整过程,原有“汉人”的中国人口,在接纳无数北方、南方的外族成分,形成一个新的庞大而多元的民族。这个民族不是由血统界定的种族,而是认同于一个文化传统,却又呈现多元性的人群。

——许倬云《万古江河》

南朝

北魏孝文帝改革:

均田制:国家分配多余的土地给农民;

三长制:取代宗主督护,加强地方控制。

陈后主灭亡时,南方有户五十万,口二百万。

——《通典》

北周时,北方有户三百五十九万,口九百万九千六百四。

——《通典》

九品中正制:以门第任官;

占田制:士族依品占田和荫客、荫亲属,多占土地和劳动力也被默许。

北朝

经济上,北方重构,南方区域开发;

政治上,皇权重振,趋势上归于统一;

民族关系上,民族交融,最终推动统一。

疆域收缩

三 “大一统”秩序的新生

——南北一统

南北朝都不代表“常态”,但又都以不同的方式推动了“回归”。北方异族政权具有政治复兴的更大动量,在经历了政治低谷之后,帝国以北朝为“出口”而走向隋唐盛世,历史的轨迹回归于它“常态”的中轴线,并继续前行了。

——阎步克

隋唐帝国的人民是一个新的民族。这个新民族融入了匈奴、羯、氐、羌和鲜卑各部,因此可以叫做新汉族。在下一阶段,他们将是中华文明的主要创造者。三四百年的民族大混血,至此功德圆满。

......这个民族共同体构成的隋唐社会,冲破了僵硬的一元化格局,呈现出生动的多元化局面。隋唐王朝朝气蓬勃、活力迸发的磅礴气度,隋唐文化海纳百川、兼容并包的开放态势,在中华文明史上谱写光彩夺目的篇章。

——《易中天中华史:南朝北朝》

感谢认真听课

三国两晋南北朝的民族交融

与隋唐统一多民族封建国家的发展

第二单元

从分裂到统一

五胡内迁、北民南迁

制度创新、文化繁荣

220年曹丕建魏~589年隋统一南北

东晋十六国~南北朝分立

民族交融与“大一统”

隋唐“大一统”的巩固与完善

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

这是中国历史上分裂、割据、混战、黑暗的历史时期;

这一时期数十万以至上百万人颠沛流离的惨状屡见不鲜;

这一时期,长安、洛阳、建康、江陵等名城都曾茂草丛生;

这一时期大片文明被毁,许多发达的地区竟变成洪荒的原野;

这一时期人口大面积锐减,录得数字还不到汉代盛世的三分之一……

(三国两晋南北朝)以中央统一为变态,而以分崩割据为常态。

——钱穆《国史大纲》

三国时期

(220-280)

西晋

(266-316)

十六国

(前秦统一北方)

东晋

(317-420)

淝水之战(383)

隋朝

北朝(439-581)

南朝(420-589)

隋朝统一

魏

220

蜀

221

吴

222

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

灭

宋

齐

梁

陈

灭

三 四 五 六

三国:魏、蜀、吴 南朝的四个朝代:宋、齐、梁、陈 1.五胡:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌 2.北朝的五个朝代:北魏、东魏、西魏、北齐、北周 定都建业/建康(今南京)六国:东吴、东晋、宋、齐、梁、陈

大一统

“大一统”秩序的变态

“大一统”秩序的重构

“大一统”秩序的新生

皇权重振、区域开发、民族交融

政权更迭、士族政治

南北一统

一 “大一统”秩序的变态

——政权更迭、士族政治

政权更迭

266年—316年

220年—280年

420年—589年

304年—439年

政权更迭之三国鼎立

曹魏:重视农业生产,实行屯田制;大力兴修水利,保护农桑。北方出现“家家丰足,仓库盈溢”的景象。

孙吴:开发江东,造船业发达,发展海外贸易。230年,孙权派卫温到达夷洲,加强台湾与内地联系。

蜀汉:发展经济,改善民族关系,促进西南地区发展。蜀国的丝织业兴旺,蜀锦行销三国。

户数 人口 兵力

魏 103万 443万 60万

蜀 28万 94万 10.2万

吴 52.3万 230万 23万

公元262年三国形势图

政权更迭之西晋统一

西晋统一之后的地图。西晋并未完全控制西域,只是控制了西域的东部地区,设置了西域长史府。

西晋建立之初,分封宗室子弟为王者27人,以郡为国,王国各自成立国军。

魏晋以来积蓄,扫地无遗。

——司马光《资治通鉴》

王国势力膨胀

统治集团腐朽

阶级矛盾尖锐

八王之乱(291~306年)

八王之乱以极端的形式向世人昭示社会风气的畸变,造成了秩序的崩溃,把所有的人推向动乱的深渊,给社会带来深重而又长久的灾难。

政权更迭之西晋统一

“八王之乱”破坏了北方生产力,导致北方流民四起。于是,北方的各民族爆发了起义。

316年,匈奴刘聪和石勒、王弥等灭西晋,北方正式进入十六国时期。

永嘉之乱:西晋怀帝永嘉五年(311年),刘渊之子刘聪率领匈奴军队攻陷洛阳并俘掳晋怀帝等王公大臣,导致西晋于316年灭亡。

衣冠南渡:衣冠南渡既是一个固定词组,也是多个历史事件,已经成为常用典故。

衣冠南渡最初指的是西晋末,晋元帝避乱渡江,于317年在建康(今南京)建立东晋的事件,当时大批缙绅﹑士大夫及庶民百姓随之南下,史称“衣冠南渡”。

政权更迭之东晋十六国

前秦的苻坚继位后,任用重用王猛等名臣,励精图治,减免赋税,大兴儒学,开创了十六国唯一治世。 并于382年统一北方。383年,苻坚匆匆发动对东晋的淝水之战,导致北方再次陷入分裂。

前秦帝国瓦解后,北方的各大民族纷纷复国,慕容氏建立了后燕(384年~407年)和西燕(384年~394年)。前秦大将军吕光乘机割据凉州,建立了后凉(386~403);羌族姚氏夺取了前秦政权,割据关中,史称“后秦”(384年~417年)。而鲜卑族的乞伏氏割据陇西,建立了西秦(385年—431年)。鲜卑拓跋珪也重建代国,并在386年改名魏国,史称北魏。

政权更迭之南北朝

十六国末年,北魏先后吞并了北燕、西凉、大夏等国,逐渐统一了北方(439年)。而南燕、后秦也被刘裕消灭,从此十六国就基本消失了。刘裕的势力增长后,又取代了东晋王朝,建立了宋朝(420年),于是中国的历史进入了南北朝时代。

政权更迭之南北朝

420-589年的170年里,中国南方政权更替频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝。这些王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”。

士族政治

——皇权变态

元帝(司马睿)正会,引王丞相(王导)登御床,王公固辞,中宗(元帝)引之弥苦。

——《世说新语 宠礼》

王(琅琊王氏)与马(司马氏),共天下。

——《晋书》

士族:自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层。

士族政治

——皇权变态

“士族的发展似乎可以从两方面来推测,一方面是强宗大姓的士族化,另一方面是士人在政治上得势后,再转而扩张家族的财势。这两方面在多数情形下是互为因果的社会循环。所谓士族化‘便是一般原有的强宗大族使子弟读书,因而转变为士族’”。

——余英时《士与中国文化》

东汉以来豪强地主势力的扩展——历史原因

曹魏以来九品中正制的推行——政治保障

曹丕颁行的选拔人才的制度,取代了西汉以来的察举制,以家世、道德、才能评定资品,将人才分为九等。

社会动荡、国家分裂、中央集权削弱,皇帝依赖士族支持——政治原因

自给自足的庄园经济提供经济保障——经济基础

形成原因

士族政治

——皇权变态

主要特征

政治:按门第高低分享特权,世代担任重要官职。

经济:占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济

文化:崇尚清谈和玄学

君弱臣强

东晋时期,士族成为政权的主要支柱

门阀士族政治成为东晋政治的基本特征

二 “大一统”秩序的重构

——皇权重振、区域开发、民族交融

皇权重振

至宋齐梁陈诸君,则无论贤否,皆威福自专不肯假权于臣。

——《廿二史札记》

刘裕是北府兵武将,并非士族名门出身,但却凭借自己的赫赫战功取代了东晋,这首先反映了文化士族的衰落,这正是皇权重振的转折点。

次等士族的势力业已转化为皇权,中枢和藩镇总是控制在皇室手里。门阀士族人物虽然还可能兴风浪于一时,形成政局的暂时反复,但是严格意义的门阀政治是确定不移地一去不返了。

——田余庆

区域开发

楚越之地,地广人希,饭稻羹鱼,......,无饥馑之患,以故皆(通“疵”)窳(yǔ,懒惰、瘦弱)偷生,无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记·货殖列传》

至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮亩……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土(泛指钱塘江下游平原)带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩值一金,鄠、杜(泛之陝西关中地区)之间,不能比也。荆城(泛指长江中游地区)跨南楚之富,扬部(泛指长江下游地区)有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

区域开发

1.自然环境:江南地区雨量充沛,气候温润,土地肥沃,具有发展农业的优越条件。

2.社会环境:江南地区战争相对较少,社会秩序比较安定。

3.人口:北方动乱,大量人口南迁,带来先进的生产技术和劳动力。南方少数民族与汉族的交融。

4.统治阶级:南方统治者的重视。

江南开发的原因

区域开发

区域开发

大概从公元二百年到五百年之间,全球气候发生变化,与以往相比各处都变得更为寒冷,在中国北方地区寒冷气候出现得更早……由于气候改变的关系,草原上的民族慢慢地向南移动;核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动。……大量的北方族群侵入南方……改变了中国本来的人口结构,同样,中国北方原来的人口在骨牌效应下,也一波一波地不断南侵,改变了南方的人口结构。

——摘编自许倬云《许倬云说历史:大国霸业的兴废》

区域开发

江南开发的影响

1.大大影响了南方政治,促成了南北抗衡的政治局面。

2.促进商业交流与城市繁荣;民族交融,为经济重心南移奠定基础。

五胡内迁

北民南迁

民族交融

三国时期

蜀、吴两国加强了对南方少数民族地区治理。

西晋

内迁的少数民族主要有匈奴、羯、氐、羌及活动在长城的鲜卑。

东晋、南朝许多山区的少数民族逐步与汉族融合。

十六国时期

十六国大部分由内迁少数民族建立。他们都采用了中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。在长期混战中,各组之间频繁接触,差异慢慢缩小,但各族隔阂仍然广泛存在。

北魏

孝文帝改革,大力推动民族融合。

民族交融

北魏孝文帝改革

措施

经济 均田制 把国家控制的土地分给农民,分为两类田地:露田(身死还田)桑田(子孙相继)。土地性质:封建国家土地所有制。

租调制 固定租调数额。新租调规定以一夫一妇为征收单位,每年交纳帛一匹,粟二石。(租:粮食。调:绢帛)

政治 整顿吏治 考核官员,优者升迁,差则降职;制定俸禄制度

三长制 采用邻、里、党 的乡官组织,抑制地方豪强荫庇大量户口

迁都洛阳 接受汉族文化,更好管理全国

文化 说汉话、穿汉服、改汉姓、结汉亲

性质:少数民族统治者自上而下推行的,具有深远影响的封建化改革。

汉化、封建化

民族交融

北魏孝文帝改革

魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用开之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书》

平城 洛阳

政治 保守势力大,改革阻力重重 远离鲜卑贵族,改革阻力较少

经济 地处偏僻,粮食产量有限 地处中原,农业发达

文化 鲜卑地区,文化落后 政治文化中心,汉族文化先进

民族交融

北魏孝文帝改革

拓跋魏自北鄙之平城,迁都洛阳,兴学校,作均田,崇儒术,弃胡俗,而一切改从汉制,实为魏之极盛时代……诸族遂大受汉族之同化……国中一切制度文物,亦无一不仿南朝。至北齐北周之治制,则尤为隋唐治制之所本,于中国之贡献颇大。

——摘自1913年《共和国教科书·本国史:上卷》和1928年《初中本国史》

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——摘编自陈寅恪《李唐氏族之推测》

积极性:

顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾

促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础

局限性:

全面汉化,使鲜卑族丧失了一个民族的独立性和主体性

摒弃了本民族勇武质朴的尚武精神,削弱北魏的军事实力

移植门阀士族制度,严重腐化了尚无文化积淀的鲜卑贵族,销蚀了北魏统治者的锐气与活力,激化社会矛盾

改革中利益受损的少数民族军人(六镇)掀起暴动,导致了北魏灭亡

1、三国两晋南北朝民族关系的演变状况是怎样的?(包括胡汉之间、少数民族之间的关系)

2、民族交融的进程是一帆风顺的吗?(请具体阐述)

3、我们可以从中发现哪些历史发展的规律呢?

由华夷之辨、民族对立转向华夷一体、民族融合

三国两晋南北朝时期的民族交融是在曲折中前进发展的(从淝水之战或者孝文帝的改革可以看到)

一方面民族交融一直呈现前进性、另一方面民族对立一直存在;民族交融促进政治统一的发展,促进中华民族多元一体格局的形成。

中古时代,中国经历七八百年的民族重整过程,原有“汉人”的中国人口,在接纳无数北方、南方的外族成分,形成一个新的庞大而多元的民族。这个民族不是由血统界定的种族,而是认同于一个文化传统,却又呈现多元性的人群。

——许倬云《万古江河》

南朝

北魏孝文帝改革:

均田制:国家分配多余的土地给农民;

三长制:取代宗主督护,加强地方控制。

陈后主灭亡时,南方有户五十万,口二百万。

——《通典》

北周时,北方有户三百五十九万,口九百万九千六百四。

——《通典》

九品中正制:以门第任官;

占田制:士族依品占田和荫客、荫亲属,多占土地和劳动力也被默许。

北朝

经济上,北方重构,南方区域开发;

政治上,皇权重振,趋势上归于统一;

民族关系上,民族交融,最终推动统一。

疆域收缩

三 “大一统”秩序的新生

——南北一统

南北朝都不代表“常态”,但又都以不同的方式推动了“回归”。北方异族政权具有政治复兴的更大动量,在经历了政治低谷之后,帝国以北朝为“出口”而走向隋唐盛世,历史的轨迹回归于它“常态”的中轴线,并继续前行了。

——阎步克

隋唐帝国的人民是一个新的民族。这个新民族融入了匈奴、羯、氐、羌和鲜卑各部,因此可以叫做新汉族。在下一阶段,他们将是中华文明的主要创造者。三四百年的民族大混血,至此功德圆满。

......这个民族共同体构成的隋唐社会,冲破了僵硬的一元化格局,呈现出生动的多元化局面。隋唐王朝朝气蓬勃、活力迸发的磅礴气度,隋唐文化海纳百川、兼容并包的开放态势,在中华文明史上谱写光彩夺目的篇章。

——《易中天中华史:南朝北朝》

感谢认真听课

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进