7 回忆我的母亲 习题课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 7 回忆我的母亲 习题课件(共25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-10 17:18:46 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第二单元

7 回忆我的母亲

富裕

jì

辍

hèng

慰勉

shú

1.根据拼音写出汉字,给加点字注音。

(1)母亲同情贫苦的人——这是朴素的阶级意识,虽然自己不fù yù( ),还周济( )和照顾比自己更穷的亲戚。

(2)今年不比往年健康,但仍不chuò( )劳作,尤喜纺棉。

(3)那时乡间豪绅地主的欺压,衙门差役的横( )蛮,逼得母亲和父亲决心节衣缩食培养出一个读书人来“支撑门户”。

(4)从家信中知道,我母亲对我这一举动不但不反对,还给我许多wèi miǎn( )。

(5)我念过私塾( ),光绪三十一年(1905)考了科举。

2.下列句子中加点的词语运用不恰当的一项是( )

A.个别西方政客对防疫工作中存在的问题熟视无睹,为富不仁,这太让民众失望了。

B.由于家庭条件不好,他为供儿子上大学,不得不节衣缩食。

C.沙和尚从不埋怨路途遥远,是一个任劳任怨的苦行僧。

D.小李公司的资金一时周转不灵,只好求亲告友,东挪西借。

解析: “为富不仁”指靠不正当手段发财致富的人没有好心肠。这里用来形容无视防疫工作中存在的问题的个别西方政客,不恰当。

A

3.下列句中标点符号使用完全正确的一项是( )

A.(我)祖籍广东韶关,客籍人,在“湖广填四川”时迁移四川仪陇县马鞍场。

B.去年收到侄儿的来信说:“祖母今年已有八十五岁,精神不如昨年之健康,饮食起居亦不如

前,甚望见你一面,聊叙别后情景”。

C.庚子年(1900)前后,四川连年旱灾,很多的农民饥饿、破产,不得不成群结队地去吃大户。

D.我亲眼见到,六、七百穿得破破烂烂的农民和他们的妻子儿女被所谓官兵一阵凶杀毒打。

点拨:如果相邻或相近的两个数字连用表示概数,那么中间不能用顿号。

解析:B.句末点号应放在后引号内;C.“吃大户”应该加上引号;D.“六、七百”中间不加顿号。

A

4.(20-21·潍坊安丘阶段检测改编)对下列病句的修改,不正确的一项是( )

A.我班同学讨论并听取了校长关于培养良好行为习惯的讲话。(语序不当,“讨论”

和“听取”调换位置。)

B.由于母亲对朱德的悉心教育,使他从小就养成了勤劳的习惯。(缺少主语,删掉

“使”。)

C.春天的峡山水库碧波荡漾,树木葱茏,风景如画,是一个旅游的好季节。(搭配

不当,将“季节”改为“地方”。)

D.昨天下午,我等了他整整一小时左右。(前后矛盾,将“整整”改为“足足”。)

解析:“整整”与“左右”前后矛盾,应删除其中一词。

D

5.(滨州无棣校级阶段检测)下列说法有误的一项是( )

A.《回忆我的母亲》是朱德同志得知母亲去世的消息后,写的一篇回忆母亲的文章,

全文感情真挚,文笔朴素。

B.朱德同志的母亲宽厚仁慈、坚忍顽强、爱憎分明,始终如一地支持儿子朱德投身于

革命事业。

C.“我爱我母亲,特别是她勤劳一生,很多事情是值得我永远回忆的。”句中的“勤

劳”一词总领全文,是全文的叙事线索。

D.“母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百

万人创造了和创造着中国的历史。”这句总结性的叙述,不仅赞颂了母亲,而且由

赞颂母亲推广到赞颂广大劳动人民。

D

解析:“母亲是……中国的历史”这句话是议论。

阅读《回忆我的母亲》中的“我应该感谢母亲,她教给我与困难做斗争的经验……愿母亲在地下安息”,回答问题。

6.从选文前两段概括母亲对“我”的教育和影响。

7.选文第3段中“这个哀痛”指的是什么?

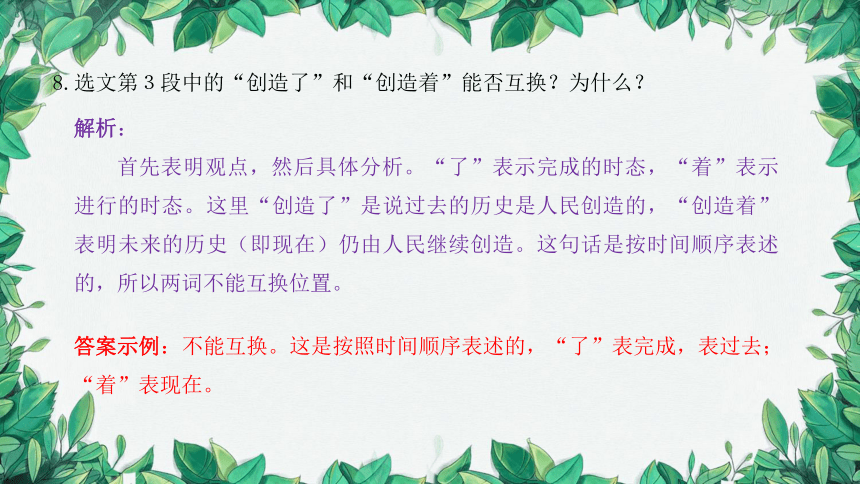

8.选文第3段中的“创造了”和“创造着”能否互换?为什么?

6.从选文前两段概括母亲对“我”的教育和影响。

答案示例:①教给“我”与困难做斗争的经验;②给“我”一个强健的身体和勤劳的习惯;③教给“我”生产的知识和革命的意志。

7.选文第3段中“这个哀痛”指的是什么?

答案示例:指的是“母亲现在离我而去了,我将永不能再见她一面了”。

8.选文第3段中的“创造了”和“创造着”能否互换?为什么?

解析:

首先表明观点,然后具体分析。“了”表示完成的时态,“着”表示进行的时态。这里“创造了”是说过去的历史是人民创造的,“创造着”表明未来的历史(即现在)仍由人民继续创造。这句话是按时间顺序表述的,所以两词不能互换位置。

答案示例:不能互换。这是按照时间顺序表述的,“了”表完成,表过去;“着”表现在。

9.(2020·潍坊中考)在中国传统文化中,萱草、椿树常被用来比喻母亲、

父亲。为祝贺文宇兄弟二人的父母结婚二十周年,你准备奉上一副贺联,

并拟出上联“椿萱并茂”,最佳下联应是( )

A.举案齐眉 B.父爱母慈

C.棠棣同馨 D.兄弟孝悌

解析:

“椿萱”对“棠棣”,都是名词性的并列短语,分别指父母和兄弟;“并茂”对“同馨”,都是形容词性的偏正短语,意义分别是健康、美好。由此可选定C项。

C

10.下列各项的判断与分析,正确的一项是( )

母爱是文学和音乐的永恒主题。文人以“母爱”为题,写出的文章便滋润蕴藉;乐师

以“母爱”为题,弹奏的曲调便轻柔幽美、余韵绵绵。想起了母亲,志向消沉就会化为意

气风发;想起了母亲,虚度年华就会化为豪情万丈;想起了母亲,羁旅漂泊的游子就会萌

发起回家的心愿;想起了母亲,彷徨无依的心灵就找到了栖息的家园。

A.“永恒”“消沉”“漂泊”“萌发”这四个词词性相同。

B.“滋润蕴藉”“余韵绵绵”“意气风发”“虚度年华”的短语结构各不相同。

C.“想起了母亲,彷徨无依的心灵就找到了栖息的家园。”这个句子的主干是“母亲找到

家园”。

D.语段中所用的修辞手法有对比和排比。

解析:A项,“永恒” “消沉”是形容词,“漂泊” “萌发”是动词;B项,“滋润蕴藉”是并列短语,“余韵绵绵” “意气风发”是主谓短语,“虚度年华”是动宾短语;C项,句子主干是“心灵找到家园”。

D

(21-22·淄博高青期中改编)阅读下文,回答问题。

父亲的肖像

迟子建

①父亲走了三十二年,他的影子却从未从我们心底和梦里消失。

②父亲的墓地在故乡的山下,离他工作了一生的山镇学校很近。

③父亲盛年离世,他留给我们的形象,也就儒雅潇洒,从无老态。我还记得父亲过世后,我初来哈尔滨工作,去探望抚养过父亲几年的四爷爷,他见了我,也不顾我是女孩家,扯着一条白毛巾,失望地擦着泪说:“你不随你爸啊,你爸小时候那个好看!你爸找的你妈,是一般人啊!”四爷爷是第一次见我,那时我二十多岁,不算漂亮,但也不丑吧。而父亲自上世纪五十年代因贫穷不能继续求学,自愿报名去了大兴安岭参加开发建设,再没回过哈尔滨。四爷爷记忆中父亲最后的形象,是他不到二十岁的模样。记得我将四爷爷的话转给孀居的母亲时,她直撇嘴,要知她年轻时算是美人呢。而姐姐弟弟不无调侃地对我说:“咱家还数你好看呢,四爷爷要是见了我们,不得哭迷糊啊。”只能说在四爷爷心里,父亲过分英俊了。

④但不久前我突然接到故乡一封来信,说明父亲在别人眼里是其貌不扬的。写信者是父亲的生前同事,说是见到了父亲的几位学生,他们忆起父亲的几段往事,觉得很有意义,所以整理给我。

⑤其中一位回忆说,他十岁随父亲来到大兴安岭永安时,这里还没学校,所以他过了上学年龄却无书可读。一九六六年,新学校在永安东头开建了,他满心欢喜,每天都跑过去看。领着工人建校的校长姓迟,一个瘦弱的小伙子,个子不高,面貌寻常,和工人一起光着膀子举着土坯垒墙,满脸流汗,灰头土脸的。而最终落成的茅草苫顶的土教室,课桌也是土坯垒的,粗糙不堪,椅子则是用原木锯成的木墩。那时没有本子,他们每人发一块石板,用粉笔写字,而身为校长的父亲,一个人承担好几门课的教学。

⑥父亲的学生还回忆到,一九七零年清明节,父亲带领学生去烈士墓扫墓。仪式结束,忽然间天昏地暗,暴雪袭来,学生们被狂风吹打得站不稳,父亲连忙让学生趴倒在地,然后再一个一个将他们转移到桥洞。待暴风雪止息,父亲吓坏了,一会儿看看这个的脸,一会儿摸摸那个的头,生怕暴风雪伤着了学生。

⑦父亲的善心和慷慨,本是人性的阳光,但投射回来的,有时却是阴霾。母亲说,有一年教育局为我们山镇学校要来一位大学毕业生做教师。因为学校还没建起教工宿舍,他就让这位新教师携着家眷,在我们家一住两年,吃一锅饭却分文不要,直到他们有了宿舍搬出。其后永安学校规模不断扩大,大学毕业生来此做教师的,就不止一人了。记得有一年涨工资,身为校长的父亲,把仅有的一个指标,给了另一位大学毕业的老师,因为先前住过我家的老师已涨过一次,谁知这位老师认定还应该是他调资,找我父亲去闹。父亲没满足他的要求,他对他的恩情,也就被一笔勾销。父亲自此很难过,常说有的知识分子真是难交,你对他一百个好,只要一个不顺他意,你就成了他的敌人了。

⑧我记得父亲最沮丧的一件事情是,北头有户人家多子多女,他们的父母不许所有孩子上学,只派去两三个,其余的在家跟他们干活,父亲几次三番上门相劝,可家长认定,一家有几个识数认字的就够了。父亲许诺减免部分孩子的学杂费,他们依然不允。以致后来他们看见父亲远远过来了,赶紧关门闭户。父亲无计可施,曾想让能接受教育的那几个孩子,回家将知识传与兄弟姐妹,可他们没一个成绩好的。父亲每每说起,痛心不已。

⑨父亲做了二十年山镇学校的校长,直到辞世。我在永安学校读的小学和初中,也在大兴安岭师范毕业后,分配回母校,成为他麾下的一员,那时土教室早被红砖瓦房的教室取代了。我最初学写小说的时候,悄悄告诉给他,谁知他立刻告诉给母亲,带着惊喜和揶揄的口气,说:“咱家二小姐要写小说啦!”

⑩我很感激这封故乡来信,唤醒我对往事的一些回忆,父亲的学生帮我勾勒了他肖像的另一侧面。如今永安学校不复存在,但校址还在,我们家半塌陷的老宅还在。我很担心父亲的灵魂出游时,对着空荡荡的校舍会伤感,怎么不闻读书声了呢?看见我家荒草萋萋的老院也会伤感,家里的烟囱咋不冒烟了呢?

父亲大约明白大地没他的春天了,他不再醒来。

(有删改)

11.在不同人的眼中,父亲的肖像各是怎样的?肖像不同的原因又是怎样的?阅读全文填写下表。

不同人眼中 父亲的肖像 原因

“我”及家人 ① , 态 , ② , 校 长

四爷爷 英俊、好看 ③ , 样 ,

父亲的一位学生 ④ 、 。 , 即将有书读,满心欢喜,忙碌的校长给他的印象

12.依括号内要求,赏析文中语句。

(1)父亲连忙让学生趴倒在地,然后再一个一个将他们转移到桥洞。待暴风雪止息,父亲吓坏了,一会儿看看这个的脸,一会儿摸摸那个的头,生怕暴风雪伤着了学生。(描写角度)

(2)父亲的善心和慷慨,本是人性的阳光,但投射回来的,有时却是阴霾。(加点词语含义)

13.选文中的父亲是个怎样的人?选文运用了多种写法来刻画父亲的形象,请说 出其中一种,结合文章内容分析其作用。

14.本文与朱德的《回忆我的母亲》一文在情感和选材上有什么相同之处?

11.在不同人的眼中,父亲的肖像各是怎样的?肖像不同的原因又是怎样的?阅读全文填写下表。

不同人眼中 父亲的肖像 原因

“我”及家人 ① , 态 , ② , 校 长

四爷爷 英俊、好看 ③ , 样 ,

父亲的一位学生 ④ , 。 , 即将有书读,满心欢喜,忙碌的校长给他的印象

解析:第①空,结合“‘我’及家人”的提示,从第③段中“他留给我们的形象,也就儒雅潇洒,从无老态”提取作答。第②空,结合第①段“父亲走了三十二年,他的影子却从未从我们心底和梦里消失”,第⑤段中的“而身为校长的父亲,一个人承担好几门课的教学”可概括出:“我”及家人爱戴父亲,且父亲盛年离世,生前是校长。第③空,结合“四爷爷”的提示,从第③段中的“我初来哈尔滨工作,去探望抚养过父亲几年的四爷爷”“四爷爷记忆中父亲最后的形象,是他不到二十岁的模样”可概括出:抚养过父亲,他记忆中父亲最后的形象是他不到二十岁的模样。第④空,结合“父亲的一位学生”的提示,从第⑤段中的“一个瘦弱的小伙子,个子不高,面貌寻常,和工人一起光着膀子举着土坯垒墙,满脸流汗,灰头土脸……”可概括出:其貌不扬、瘦弱、灰头土脸。

儒雅潇洒,从无老态

“我”及家人爱戴父亲,且父亲盛年离世,生前是

校长

抚养过父亲,他记忆中父亲最后的形象是他不到二十岁的模样

其貌不扬、瘦弱、灰头土脸

解析:

题干已给出赏析角度提示,(1)描写角度从动作描写方面赏析;(2)抓住加点词,联系本义及语境体会人物心理。

答案示例:

运用动作描写,如“趴倒”“转移”“看看”“摸摸”等动词,生动地写出了父亲在暴风雪袭来时转移学生、担心学生的情景,表现出父亲对学生的爱护。

答案示例:

“阴霾”本指天气阴晦、昏暗。文中指父亲将调资指标给另一个老师,先前受到父亲照顾的老师便心生怨恨,与父亲断交。

12.依括号内要求,赏析文中语句。

(1)父亲连忙让学生趴倒在地,然后再一个一个将他们转移到桥洞。待暴风雪止息,父亲吓坏了,一会儿看看这个的脸,一会儿摸摸那个的头,生怕暴风雪伤着了学生。(描写角度)

(2)父亲的善心和慷慨,本是人性的阳光,但投射回来的,有时却是阴霾。(加点词语含义)

13.选文中的父亲是个怎样的人?选文运用了多种写法来刻画父亲的形象,请说出其中一种,结合文章内容分析其作用。

解析:

第一问,结合第⑤段中的“和工人一起光着膀子举着土坯垒墙,满脸流汗,灰头土脸的”可知,父亲是一个吃苦耐劳的人;结合第⑥段中的“父亲连忙让学生趴倒在地,然后再一个一个将他们转移到桥洞。待暴风雪止息,父亲吓坏了,一会儿看看这个的脸,一会儿摸摸那个的头,生怕暴风雪伤着了学生”,写父亲在暴风雪中奋力保护学生安全,可见他是一个热爱学生的人;结合第⑦段中的“记得有一年涨工资,身为校长的父亲,把仅有的一个指标,给了另一位大学毕业的老师”,写父亲将仅有的调薪指标给了更需要的老师,可见父亲是一个宽厚慷慨的人;结合第⑧段中的“父亲许诺减免部分孩子的学杂费”可知父亲是一个仁慈善良的人。第二问,本文主要运用侧面描写和对比手法刻画父亲的形象,从文中找出语句,具体分析即可。

答案示例:

父亲是个吃苦耐劳、热爱学生、宽厚慷慨、仁慈善良的乡村教师。

(一)写法:侧面描写。第⑤段借学生的话从侧面烘托父亲的吃苦耐劳。

(二)写法:对比。第⑦段将父亲帮助老师的做法与老师以怨报德的做法对比,突出父亲的慷慨大方、大公无私。

14.本文与朱德的《回忆我的母亲》一文在情感和选材上有什么相同之处?

解析:

本文以父亲的肖像为线索,从家人和学生两个角度,记叙父亲在山村建设学校、关爱学生、照顾老师、动员家长等教育工作的点点滴滴,表现父亲朴实善良、慷慨无私、不辞辛苦、为山村教育事业奉献青春、死而不已的高尚精神,表达了作者对父亲的敬仰与怀念之情。《回忆我的母亲》一文作者按照时间顺序,依次写出了母亲一生的经历,同时又兼顾体现母亲崇高品德的几个方面,表达了对母亲的赞美、思念与感激之情。据此总结情感和选材上的相同之处即可。

答案示例:

情感:两篇文章都表达了对父母亲的赞美、怀念、感激。

选材:两篇文章都是选择生活中父亲或母亲平凡而有意义的事件来表达主题。

15.家风,即门风,指一家或一族世代相传的道德准则和处世方法。聊城某校开展“优良家风,我传承”的综合性学习活动,请你完成下列任务。

(1)【寻家风】以下是活动小组搜集到的有关家风的材料。

材料一 在宗祠的大门上,经常可以看到“德泽源流远,家风世泽长”之类的对联;厅堂上挂有“忠厚传世”“勤俭持家”“忠孝廉洁”的牌匾……这些大多是一家或一族的祖训。

材料二 “如果我学得了一点点待人接物的和气,如果我能宽恕人,体谅人——我都得感谢我的慈母。”

(选自胡适《我的母亲》)

学父亲做人,学父亲做事,学父亲对信仰的执着追求,学父亲的赤子情怀,学父亲的俭朴生活。

(摘自《好家风应世代相传——习近平总书记高度重视领导干部家风建设》)

材料三 下面图片反映了日常生活中的一些规矩。

从以上材料中,你发现我们可以通过哪些途径把优良的家风传承下来?

(2)【展家风】下面有三项体现家风的内容,假如你想请书法家写一条横幅挂在家里的厅堂中,你会选哪一项?请结合家庭实际简述理由。

A.家和万事兴 B.天道酬勤 C.百善孝为先

我选 项,理由:

(3)【扬家风】老师想用一副对联来总结本次活动,请根据提示补充完整。

上联:长辈言传 明祖训

下联:子孙心领神会承 ,

(1)【寻家风】以下是活动小组搜集到的有关家风的材料。

材料一 在宗祠的大门上,经常可以看到“德泽源流远,家风世泽长”之类的对联;厅堂上挂有“忠厚传世”“勤俭持家”“忠孝廉洁”的牌匾……这些大多是一家或一族的祖训。

材料二 “如果我学得了一点点待人接物的和气,如果我能宽恕人,体谅人——我都得感谢我的慈母。”

(选自胡适《我的母亲》)

从以上材料中,你发现我们可以通过哪些途径把优良的家风传承下来?

解析:分析三则材料,材料一体现的是从祖训中传承家风,材料二体现的是向自己的母亲、父亲学习从而传承家风,材料三的图片表明可以从日常生活中的一些规矩中传承家风。

答案示例:学习先人留下的祖训;直接向父母学习;遵守一些好的规矩。

学父亲做人,学父亲做事,学父亲对信仰的执着追求,学父亲的赤子情怀,学父亲的俭朴生活。

(摘自《好家风应世代相传——习近平总书记高度重视领导干部家风建设》)

材料三 下面图片反映了日常生活中的一些规矩。

(2)【展家风】下面有三项体现家风的内容,假如你想请书法家写一条横幅挂在家里的厅堂中,你会选哪一项?请结合家庭实际简述理由。

A.家和万事兴 B.天道酬勤 C.百善孝为先

我选 项,理由:

A

(示例)家庭和睦是兴旺的基础。选这条横幅,可时时提醒家人做到父慈子孝、兄友弟恭、夫唱妇随,生活在这样的家庭里,才会有幸福感。

(3)【扬家风】老师想用一副对联来总结本次活动,请根据提示补充完整。

上联:长辈言传 明祖训

下联:子孙心领神会承 ,

解析:

补写对联时,要从上下句的对称性方面考虑。下联“心领神会”是一个成语,自然联想到上联中的“言传身教”。上联中的“祖训”是名词,根据本次活动的主题可以填写“家风”一词。

身教

家风

第二单元

7 回忆我的母亲

富裕

jì

辍

hèng

慰勉

shú

1.根据拼音写出汉字,给加点字注音。

(1)母亲同情贫苦的人——这是朴素的阶级意识,虽然自己不fù yù( ),还周济( )和照顾比自己更穷的亲戚。

(2)今年不比往年健康,但仍不chuò( )劳作,尤喜纺棉。

(3)那时乡间豪绅地主的欺压,衙门差役的横( )蛮,逼得母亲和父亲决心节衣缩食培养出一个读书人来“支撑门户”。

(4)从家信中知道,我母亲对我这一举动不但不反对,还给我许多wèi miǎn( )。

(5)我念过私塾( ),光绪三十一年(1905)考了科举。

2.下列句子中加点的词语运用不恰当的一项是( )

A.个别西方政客对防疫工作中存在的问题熟视无睹,为富不仁,这太让民众失望了。

B.由于家庭条件不好,他为供儿子上大学,不得不节衣缩食。

C.沙和尚从不埋怨路途遥远,是一个任劳任怨的苦行僧。

D.小李公司的资金一时周转不灵,只好求亲告友,东挪西借。

解析: “为富不仁”指靠不正当手段发财致富的人没有好心肠。这里用来形容无视防疫工作中存在的问题的个别西方政客,不恰当。

A

3.下列句中标点符号使用完全正确的一项是( )

A.(我)祖籍广东韶关,客籍人,在“湖广填四川”时迁移四川仪陇县马鞍场。

B.去年收到侄儿的来信说:“祖母今年已有八十五岁,精神不如昨年之健康,饮食起居亦不如

前,甚望见你一面,聊叙别后情景”。

C.庚子年(1900)前后,四川连年旱灾,很多的农民饥饿、破产,不得不成群结队地去吃大户。

D.我亲眼见到,六、七百穿得破破烂烂的农民和他们的妻子儿女被所谓官兵一阵凶杀毒打。

点拨:如果相邻或相近的两个数字连用表示概数,那么中间不能用顿号。

解析:B.句末点号应放在后引号内;C.“吃大户”应该加上引号;D.“六、七百”中间不加顿号。

A

4.(20-21·潍坊安丘阶段检测改编)对下列病句的修改,不正确的一项是( )

A.我班同学讨论并听取了校长关于培养良好行为习惯的讲话。(语序不当,“讨论”

和“听取”调换位置。)

B.由于母亲对朱德的悉心教育,使他从小就养成了勤劳的习惯。(缺少主语,删掉

“使”。)

C.春天的峡山水库碧波荡漾,树木葱茏,风景如画,是一个旅游的好季节。(搭配

不当,将“季节”改为“地方”。)

D.昨天下午,我等了他整整一小时左右。(前后矛盾,将“整整”改为“足足”。)

解析:“整整”与“左右”前后矛盾,应删除其中一词。

D

5.(滨州无棣校级阶段检测)下列说法有误的一项是( )

A.《回忆我的母亲》是朱德同志得知母亲去世的消息后,写的一篇回忆母亲的文章,

全文感情真挚,文笔朴素。

B.朱德同志的母亲宽厚仁慈、坚忍顽强、爱憎分明,始终如一地支持儿子朱德投身于

革命事业。

C.“我爱我母亲,特别是她勤劳一生,很多事情是值得我永远回忆的。”句中的“勤

劳”一词总领全文,是全文的叙事线索。

D.“母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百

万人创造了和创造着中国的历史。”这句总结性的叙述,不仅赞颂了母亲,而且由

赞颂母亲推广到赞颂广大劳动人民。

D

解析:“母亲是……中国的历史”这句话是议论。

阅读《回忆我的母亲》中的“我应该感谢母亲,她教给我与困难做斗争的经验……愿母亲在地下安息”,回答问题。

6.从选文前两段概括母亲对“我”的教育和影响。

7.选文第3段中“这个哀痛”指的是什么?

8.选文第3段中的“创造了”和“创造着”能否互换?为什么?

6.从选文前两段概括母亲对“我”的教育和影响。

答案示例:①教给“我”与困难做斗争的经验;②给“我”一个强健的身体和勤劳的习惯;③教给“我”生产的知识和革命的意志。

7.选文第3段中“这个哀痛”指的是什么?

答案示例:指的是“母亲现在离我而去了,我将永不能再见她一面了”。

8.选文第3段中的“创造了”和“创造着”能否互换?为什么?

解析:

首先表明观点,然后具体分析。“了”表示完成的时态,“着”表示进行的时态。这里“创造了”是说过去的历史是人民创造的,“创造着”表明未来的历史(即现在)仍由人民继续创造。这句话是按时间顺序表述的,所以两词不能互换位置。

答案示例:不能互换。这是按照时间顺序表述的,“了”表完成,表过去;“着”表现在。

9.(2020·潍坊中考)在中国传统文化中,萱草、椿树常被用来比喻母亲、

父亲。为祝贺文宇兄弟二人的父母结婚二十周年,你准备奉上一副贺联,

并拟出上联“椿萱并茂”,最佳下联应是( )

A.举案齐眉 B.父爱母慈

C.棠棣同馨 D.兄弟孝悌

解析:

“椿萱”对“棠棣”,都是名词性的并列短语,分别指父母和兄弟;“并茂”对“同馨”,都是形容词性的偏正短语,意义分别是健康、美好。由此可选定C项。

C

10.下列各项的判断与分析,正确的一项是( )

母爱是文学和音乐的永恒主题。文人以“母爱”为题,写出的文章便滋润蕴藉;乐师

以“母爱”为题,弹奏的曲调便轻柔幽美、余韵绵绵。想起了母亲,志向消沉就会化为意

气风发;想起了母亲,虚度年华就会化为豪情万丈;想起了母亲,羁旅漂泊的游子就会萌

发起回家的心愿;想起了母亲,彷徨无依的心灵就找到了栖息的家园。

A.“永恒”“消沉”“漂泊”“萌发”这四个词词性相同。

B.“滋润蕴藉”“余韵绵绵”“意气风发”“虚度年华”的短语结构各不相同。

C.“想起了母亲,彷徨无依的心灵就找到了栖息的家园。”这个句子的主干是“母亲找到

家园”。

D.语段中所用的修辞手法有对比和排比。

解析:A项,“永恒” “消沉”是形容词,“漂泊” “萌发”是动词;B项,“滋润蕴藉”是并列短语,“余韵绵绵” “意气风发”是主谓短语,“虚度年华”是动宾短语;C项,句子主干是“心灵找到家园”。

D

(21-22·淄博高青期中改编)阅读下文,回答问题。

父亲的肖像

迟子建

①父亲走了三十二年,他的影子却从未从我们心底和梦里消失。

②父亲的墓地在故乡的山下,离他工作了一生的山镇学校很近。

③父亲盛年离世,他留给我们的形象,也就儒雅潇洒,从无老态。我还记得父亲过世后,我初来哈尔滨工作,去探望抚养过父亲几年的四爷爷,他见了我,也不顾我是女孩家,扯着一条白毛巾,失望地擦着泪说:“你不随你爸啊,你爸小时候那个好看!你爸找的你妈,是一般人啊!”四爷爷是第一次见我,那时我二十多岁,不算漂亮,但也不丑吧。而父亲自上世纪五十年代因贫穷不能继续求学,自愿报名去了大兴安岭参加开发建设,再没回过哈尔滨。四爷爷记忆中父亲最后的形象,是他不到二十岁的模样。记得我将四爷爷的话转给孀居的母亲时,她直撇嘴,要知她年轻时算是美人呢。而姐姐弟弟不无调侃地对我说:“咱家还数你好看呢,四爷爷要是见了我们,不得哭迷糊啊。”只能说在四爷爷心里,父亲过分英俊了。

④但不久前我突然接到故乡一封来信,说明父亲在别人眼里是其貌不扬的。写信者是父亲的生前同事,说是见到了父亲的几位学生,他们忆起父亲的几段往事,觉得很有意义,所以整理给我。

⑤其中一位回忆说,他十岁随父亲来到大兴安岭永安时,这里还没学校,所以他过了上学年龄却无书可读。一九六六年,新学校在永安东头开建了,他满心欢喜,每天都跑过去看。领着工人建校的校长姓迟,一个瘦弱的小伙子,个子不高,面貌寻常,和工人一起光着膀子举着土坯垒墙,满脸流汗,灰头土脸的。而最终落成的茅草苫顶的土教室,课桌也是土坯垒的,粗糙不堪,椅子则是用原木锯成的木墩。那时没有本子,他们每人发一块石板,用粉笔写字,而身为校长的父亲,一个人承担好几门课的教学。

⑥父亲的学生还回忆到,一九七零年清明节,父亲带领学生去烈士墓扫墓。仪式结束,忽然间天昏地暗,暴雪袭来,学生们被狂风吹打得站不稳,父亲连忙让学生趴倒在地,然后再一个一个将他们转移到桥洞。待暴风雪止息,父亲吓坏了,一会儿看看这个的脸,一会儿摸摸那个的头,生怕暴风雪伤着了学生。

⑦父亲的善心和慷慨,本是人性的阳光,但投射回来的,有时却是阴霾。母亲说,有一年教育局为我们山镇学校要来一位大学毕业生做教师。因为学校还没建起教工宿舍,他就让这位新教师携着家眷,在我们家一住两年,吃一锅饭却分文不要,直到他们有了宿舍搬出。其后永安学校规模不断扩大,大学毕业生来此做教师的,就不止一人了。记得有一年涨工资,身为校长的父亲,把仅有的一个指标,给了另一位大学毕业的老师,因为先前住过我家的老师已涨过一次,谁知这位老师认定还应该是他调资,找我父亲去闹。父亲没满足他的要求,他对他的恩情,也就被一笔勾销。父亲自此很难过,常说有的知识分子真是难交,你对他一百个好,只要一个不顺他意,你就成了他的敌人了。

⑧我记得父亲最沮丧的一件事情是,北头有户人家多子多女,他们的父母不许所有孩子上学,只派去两三个,其余的在家跟他们干活,父亲几次三番上门相劝,可家长认定,一家有几个识数认字的就够了。父亲许诺减免部分孩子的学杂费,他们依然不允。以致后来他们看见父亲远远过来了,赶紧关门闭户。父亲无计可施,曾想让能接受教育的那几个孩子,回家将知识传与兄弟姐妹,可他们没一个成绩好的。父亲每每说起,痛心不已。

⑨父亲做了二十年山镇学校的校长,直到辞世。我在永安学校读的小学和初中,也在大兴安岭师范毕业后,分配回母校,成为他麾下的一员,那时土教室早被红砖瓦房的教室取代了。我最初学写小说的时候,悄悄告诉给他,谁知他立刻告诉给母亲,带着惊喜和揶揄的口气,说:“咱家二小姐要写小说啦!”

⑩我很感激这封故乡来信,唤醒我对往事的一些回忆,父亲的学生帮我勾勒了他肖像的另一侧面。如今永安学校不复存在,但校址还在,我们家半塌陷的老宅还在。我很担心父亲的灵魂出游时,对着空荡荡的校舍会伤感,怎么不闻读书声了呢?看见我家荒草萋萋的老院也会伤感,家里的烟囱咋不冒烟了呢?

父亲大约明白大地没他的春天了,他不再醒来。

(有删改)

11.在不同人的眼中,父亲的肖像各是怎样的?肖像不同的原因又是怎样的?阅读全文填写下表。

不同人眼中 父亲的肖像 原因

“我”及家人 ① , 态 , ② , 校 长

四爷爷 英俊、好看 ③ , 样 ,

父亲的一位学生 ④ 、 。 , 即将有书读,满心欢喜,忙碌的校长给他的印象

12.依括号内要求,赏析文中语句。

(1)父亲连忙让学生趴倒在地,然后再一个一个将他们转移到桥洞。待暴风雪止息,父亲吓坏了,一会儿看看这个的脸,一会儿摸摸那个的头,生怕暴风雪伤着了学生。(描写角度)

(2)父亲的善心和慷慨,本是人性的阳光,但投射回来的,有时却是阴霾。(加点词语含义)

13.选文中的父亲是个怎样的人?选文运用了多种写法来刻画父亲的形象,请说 出其中一种,结合文章内容分析其作用。

14.本文与朱德的《回忆我的母亲》一文在情感和选材上有什么相同之处?

11.在不同人的眼中,父亲的肖像各是怎样的?肖像不同的原因又是怎样的?阅读全文填写下表。

不同人眼中 父亲的肖像 原因

“我”及家人 ① , 态 , ② , 校 长

四爷爷 英俊、好看 ③ , 样 ,

父亲的一位学生 ④ , 。 , 即将有书读,满心欢喜,忙碌的校长给他的印象

解析:第①空,结合“‘我’及家人”的提示,从第③段中“他留给我们的形象,也就儒雅潇洒,从无老态”提取作答。第②空,结合第①段“父亲走了三十二年,他的影子却从未从我们心底和梦里消失”,第⑤段中的“而身为校长的父亲,一个人承担好几门课的教学”可概括出:“我”及家人爱戴父亲,且父亲盛年离世,生前是校长。第③空,结合“四爷爷”的提示,从第③段中的“我初来哈尔滨工作,去探望抚养过父亲几年的四爷爷”“四爷爷记忆中父亲最后的形象,是他不到二十岁的模样”可概括出:抚养过父亲,他记忆中父亲最后的形象是他不到二十岁的模样。第④空,结合“父亲的一位学生”的提示,从第⑤段中的“一个瘦弱的小伙子,个子不高,面貌寻常,和工人一起光着膀子举着土坯垒墙,满脸流汗,灰头土脸……”可概括出:其貌不扬、瘦弱、灰头土脸。

儒雅潇洒,从无老态

“我”及家人爱戴父亲,且父亲盛年离世,生前是

校长

抚养过父亲,他记忆中父亲最后的形象是他不到二十岁的模样

其貌不扬、瘦弱、灰头土脸

解析:

题干已给出赏析角度提示,(1)描写角度从动作描写方面赏析;(2)抓住加点词,联系本义及语境体会人物心理。

答案示例:

运用动作描写,如“趴倒”“转移”“看看”“摸摸”等动词,生动地写出了父亲在暴风雪袭来时转移学生、担心学生的情景,表现出父亲对学生的爱护。

答案示例:

“阴霾”本指天气阴晦、昏暗。文中指父亲将调资指标给另一个老师,先前受到父亲照顾的老师便心生怨恨,与父亲断交。

12.依括号内要求,赏析文中语句。

(1)父亲连忙让学生趴倒在地,然后再一个一个将他们转移到桥洞。待暴风雪止息,父亲吓坏了,一会儿看看这个的脸,一会儿摸摸那个的头,生怕暴风雪伤着了学生。(描写角度)

(2)父亲的善心和慷慨,本是人性的阳光,但投射回来的,有时却是阴霾。(加点词语含义)

13.选文中的父亲是个怎样的人?选文运用了多种写法来刻画父亲的形象,请说出其中一种,结合文章内容分析其作用。

解析:

第一问,结合第⑤段中的“和工人一起光着膀子举着土坯垒墙,满脸流汗,灰头土脸的”可知,父亲是一个吃苦耐劳的人;结合第⑥段中的“父亲连忙让学生趴倒在地,然后再一个一个将他们转移到桥洞。待暴风雪止息,父亲吓坏了,一会儿看看这个的脸,一会儿摸摸那个的头,生怕暴风雪伤着了学生”,写父亲在暴风雪中奋力保护学生安全,可见他是一个热爱学生的人;结合第⑦段中的“记得有一年涨工资,身为校长的父亲,把仅有的一个指标,给了另一位大学毕业的老师”,写父亲将仅有的调薪指标给了更需要的老师,可见父亲是一个宽厚慷慨的人;结合第⑧段中的“父亲许诺减免部分孩子的学杂费”可知父亲是一个仁慈善良的人。第二问,本文主要运用侧面描写和对比手法刻画父亲的形象,从文中找出语句,具体分析即可。

答案示例:

父亲是个吃苦耐劳、热爱学生、宽厚慷慨、仁慈善良的乡村教师。

(一)写法:侧面描写。第⑤段借学生的话从侧面烘托父亲的吃苦耐劳。

(二)写法:对比。第⑦段将父亲帮助老师的做法与老师以怨报德的做法对比,突出父亲的慷慨大方、大公无私。

14.本文与朱德的《回忆我的母亲》一文在情感和选材上有什么相同之处?

解析:

本文以父亲的肖像为线索,从家人和学生两个角度,记叙父亲在山村建设学校、关爱学生、照顾老师、动员家长等教育工作的点点滴滴,表现父亲朴实善良、慷慨无私、不辞辛苦、为山村教育事业奉献青春、死而不已的高尚精神,表达了作者对父亲的敬仰与怀念之情。《回忆我的母亲》一文作者按照时间顺序,依次写出了母亲一生的经历,同时又兼顾体现母亲崇高品德的几个方面,表达了对母亲的赞美、思念与感激之情。据此总结情感和选材上的相同之处即可。

答案示例:

情感:两篇文章都表达了对父母亲的赞美、怀念、感激。

选材:两篇文章都是选择生活中父亲或母亲平凡而有意义的事件来表达主题。

15.家风,即门风,指一家或一族世代相传的道德准则和处世方法。聊城某校开展“优良家风,我传承”的综合性学习活动,请你完成下列任务。

(1)【寻家风】以下是活动小组搜集到的有关家风的材料。

材料一 在宗祠的大门上,经常可以看到“德泽源流远,家风世泽长”之类的对联;厅堂上挂有“忠厚传世”“勤俭持家”“忠孝廉洁”的牌匾……这些大多是一家或一族的祖训。

材料二 “如果我学得了一点点待人接物的和气,如果我能宽恕人,体谅人——我都得感谢我的慈母。”

(选自胡适《我的母亲》)

学父亲做人,学父亲做事,学父亲对信仰的执着追求,学父亲的赤子情怀,学父亲的俭朴生活。

(摘自《好家风应世代相传——习近平总书记高度重视领导干部家风建设》)

材料三 下面图片反映了日常生活中的一些规矩。

从以上材料中,你发现我们可以通过哪些途径把优良的家风传承下来?

(2)【展家风】下面有三项体现家风的内容,假如你想请书法家写一条横幅挂在家里的厅堂中,你会选哪一项?请结合家庭实际简述理由。

A.家和万事兴 B.天道酬勤 C.百善孝为先

我选 项,理由:

(3)【扬家风】老师想用一副对联来总结本次活动,请根据提示补充完整。

上联:长辈言传 明祖训

下联:子孙心领神会承 ,

(1)【寻家风】以下是活动小组搜集到的有关家风的材料。

材料一 在宗祠的大门上,经常可以看到“德泽源流远,家风世泽长”之类的对联;厅堂上挂有“忠厚传世”“勤俭持家”“忠孝廉洁”的牌匾……这些大多是一家或一族的祖训。

材料二 “如果我学得了一点点待人接物的和气,如果我能宽恕人,体谅人——我都得感谢我的慈母。”

(选自胡适《我的母亲》)

从以上材料中,你发现我们可以通过哪些途径把优良的家风传承下来?

解析:分析三则材料,材料一体现的是从祖训中传承家风,材料二体现的是向自己的母亲、父亲学习从而传承家风,材料三的图片表明可以从日常生活中的一些规矩中传承家风。

答案示例:学习先人留下的祖训;直接向父母学习;遵守一些好的规矩。

学父亲做人,学父亲做事,学父亲对信仰的执着追求,学父亲的赤子情怀,学父亲的俭朴生活。

(摘自《好家风应世代相传——习近平总书记高度重视领导干部家风建设》)

材料三 下面图片反映了日常生活中的一些规矩。

(2)【展家风】下面有三项体现家风的内容,假如你想请书法家写一条横幅挂在家里的厅堂中,你会选哪一项?请结合家庭实际简述理由。

A.家和万事兴 B.天道酬勤 C.百善孝为先

我选 项,理由:

A

(示例)家庭和睦是兴旺的基础。选这条横幅,可时时提醒家人做到父慈子孝、兄友弟恭、夫唱妇随,生活在这样的家庭里,才会有幸福感。

(3)【扬家风】老师想用一副对联来总结本次活动,请根据提示补充完整。

上联:长辈言传 明祖训

下联:子孙心领神会承 ,

解析:

补写对联时,要从上下句的对称性方面考虑。下联“心领神会”是一个成语,自然联想到上联中的“言传身教”。上联中的“祖训”是名词,根据本次活动的主题可以填写“家风”一词。

身教

家风

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首