5 黄河颂 课件(共20张PPT)

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第二单元

5 黄河颂

自主学习

作者作品

走近作者

光未然(1913—2002),原名张光年,湖北光化(今老河口西北)人,诗人、文学评论家。代表作有歌词《五月的鲜花》、组诗《黄河大合唱》等。

写作背景

《黄河颂》选自组诗《黄河大合唱》(解放军文艺出版社2000年版)。1938年,抗战正在激烈进行中,日本侵略者的铁蹄践踏华北大地,全国掀起抗日救亡的高潮。诗人光未然奔赴延安,随八路军将士在黄河两岸抗击日寇。雄奇壮丽的山川,英勇抗敌的战士,强烈地感染了诗人。激动之余,光未然于1939年写下组诗《黄河大合唱》。经冼星海谱曲后传唱全国,极大地鼓舞了全国人民的抗日豪情。

字音字形

巅( diān ) bǔ yù( 哺育 )

气魄( pò ) 臂膀( bǎng )

滋长( zī ) 九曲连环( qū )

劈( pī ) 浊流( zhuó )

宛转( wǎn ) 浩浩荡荡( dàng )

bǎng yànɡ( 榜样 ) 狂澜( lán )

词语释义

1.狂澜: 巨大的波浪,比喻动荡不定的局势或猛烈的潮流。

2.屏障: 像屏风那样遮挡着的东西(多指山岭、岛屿等)。

3. 哺育 :喂养;比喻培养。

4. 浩浩荡荡 :水势大;形容广阔或壮大。

课内精读

1.(考点:内容概括)歌词以“啊!黄河!”为标志,从哪三个方面歌颂了黄河?

从黄河养育了中华民族,黄河保卫了中华民族,黄河还将激励着中华民族三个方面歌颂了黄河。

2.(考点:词语赏析)诗中说“向南北两岸/伸出千万条铁的臂膀”,“铁的臂膀”指什么?这个比喻有什么深刻含义?

指众多的支流。含义:支流众多,流域面积广大,黄河孕育了千万强壮有力的中华儿女。

3.(考点:把握主旨情感)“颂黄河”之后,作者又加了一个尾声,想想看,这一尾声起什么作用 诗歌最后两句运用了什么修辞手法,有什么作用,表达了什么感情

作者借歌颂黄河来歌颂中华民族,以激发中华儿女的爱国豪情,号召中华儿女学习黄河伟大坚强的精神,保卫黄河,保卫中国。最后两句运用了反复的修辞手法,充满了战斗的决心,起强调作用,表达了对民族精神的赞颂,也表达了必胜的信心。

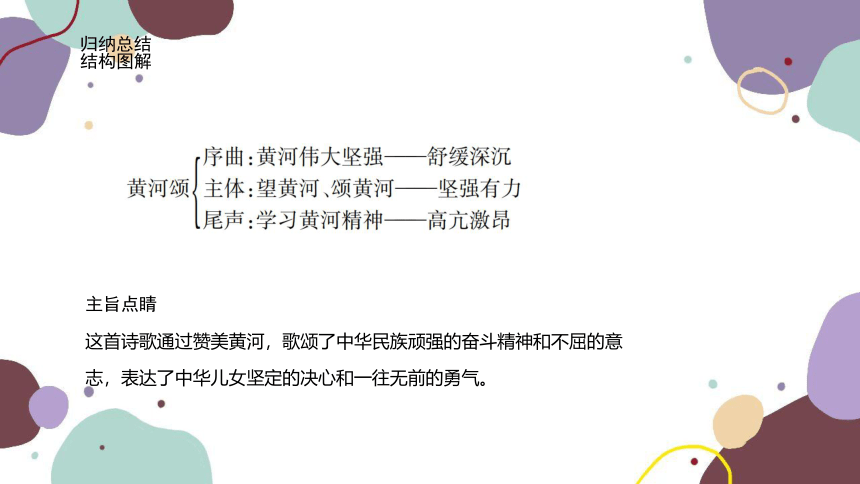

归纳总结

结构图解

主旨点睛

这首诗歌通过赞美黄河,歌颂了中华民族顽强的奋斗精神和不屈的意志,表达了中华儿女坚定的决心和一往无前的勇气。

巩固提升

积累运用

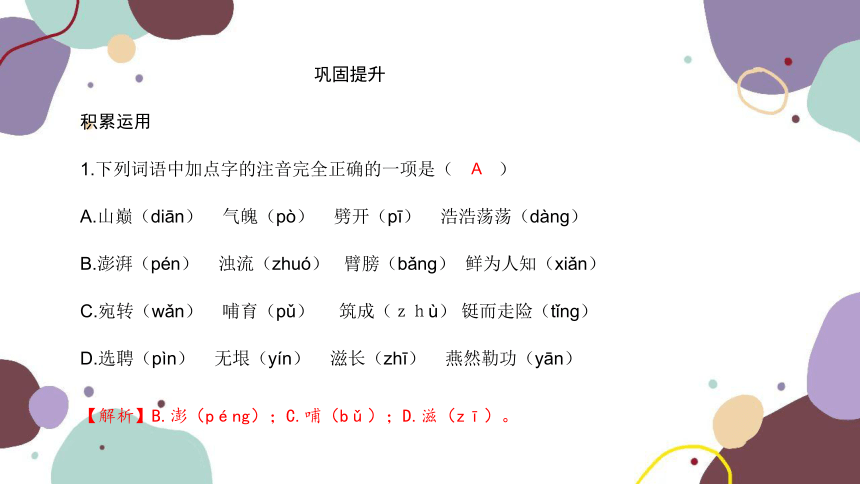

1.下列词语中加点字的注音完全正确的一项是( )

A.山巅(diān) 气魄(pò) 劈开(pī) 浩浩荡荡(dàng)

B.澎湃(pén) 浊流(zhuó) 臂膀(bǎng) 鲜为人知(xiǎn)

C.宛转(wǎn) 哺育(pǔ) 筑成(zhù) 铤而走险(tǐng)

D.选聘(pìn) 无垠(yín) 滋长(zhī) 燕然勒功(yān)

A

【解析】B.澎(péng);C.哺(bǔ);D.滋(zī)。

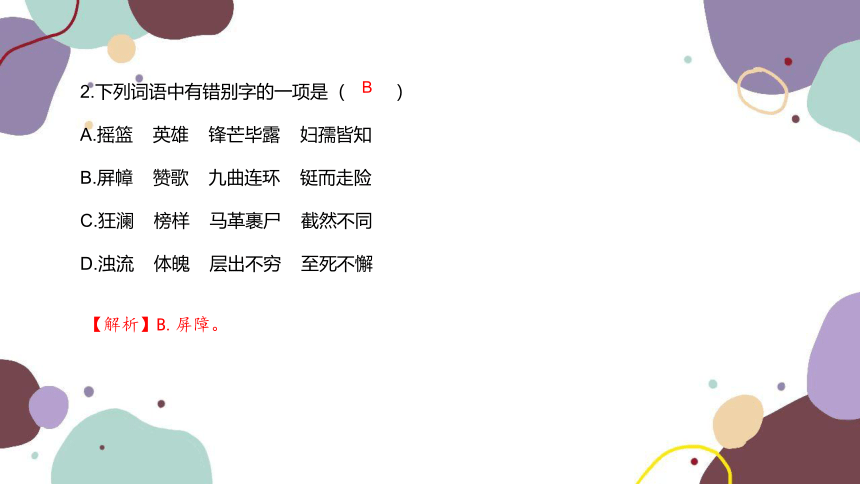

2.下列词语中有错别字的一项是( )

A.摇篮 英雄 锋芒毕露 妇孺皆知

B.屏幛 赞歌 九曲连环 铤而走险

C.狂澜 榜样 马革裹尸 截然不同

D.浊流 体魄 层出不穷 至死不懈

B

【解析】B.屏障。

3.(2022青海中考)下列加点的词语使用不正确的一项是( )

A.校园艺术节画展上,大家纷纷在一幅梅花图前驻足。这幅妙手回春之作仿佛把人们带到了融融春光之中。

B.谈到扶贫路上的艰辛,他总是轻描淡写,一笑而过;而谈及老百姓的生活,他却津津乐道。

C.对那些胡编乱造、哗众取宠的文学作品,稍有欣赏水平的人都会嗤之以鼻,不屑一顾。

D.北京冬奥会独树一帜,是奥运历史上第一届全部使用清洁电能的奥运会。

A

【解析】A.“妙手回春”是称赞医生医道高明,能把危重的病人治好。不能形容画作。

4.对下列句子的病因解说,不正确的一项是( )

A.沪昆高铁开通后,从昆明到上海的时间大约需要12小时,比原来减少了三倍。(搭配不当,“减少”不能用倍数表示)

B.中国选手马龙在世界乒乓球锦标赛男单决赛中,以4∶3的比分打败了对手樊振东,再次蝉联冠军。(“再次”和“蝉联”语义重复)

C.《黄河大合唱》激荡的歌声传遍了全国,激发了中国军民的抗日热情。(搭配不当,“激发”改为“掀起”)

D.通过全市上下的共同努力,让曲靖市交出了一份提升城乡人居环境满意的成绩单。(“通过”和“让”连用,使句子缺少主语)

C

【解析】D项无语病。

5.下列对课文《黄河颂》的分析和理解,不正确的一项是( )

A.全诗都以第二人称“你”来称呼黄河,使感情抒发得更直接、真切、浓烈。

B.诗人从自然特征、地理特征、黄河在历史上对中华民族的贡献等方面赞美了黄河的英雄气概,表达了作者对黄河的热爱和赞美之情。

C.诗中综合运用了呼告、反复、比喻等修辞手法,热情歌颂了黄河伟大坚强的精神,更好地展现了黄河的气势及其对中华民族的伟大贡献。

D.这首歌词写得明快雄健,节奏鲜明。以长句为主,长短结合,自由奔放且错落有致。

D

【解析】D.以短句为主,兼以长句。

综合运用

6.【核心素养·生态意识】阅读下列材料,写出你的探究结果。(至少两点)

材料一:两千多年前,黄河只叫“河”,没有“黄”字。《诗经》中许多篇章都提到过。那时的黄河水还比较清亮。黄河上游及晋陕一带森林植被还比较多,水草丰茂,清澈秀丽。

材料二:古人言“黄河清,天下宁”,黄河的治理,事关广大人民的生计。

示例:①关注黄河,保护黄河,还黄河的本来面目。②治理黄河,让母亲河为人民造福。

【核心素养·文化自信】

号 魂

①刘家坳的老刘家有一件传家宝,是老刘从部队带回的一杆军号。军号早已没有了耀眼的金黄色,略带沧桑的古铜色里透着厚重与庄严,一眼望去,就知道它承载了太多的故事。

②军号的故事要追溯到抗日战争时期。老刘当时还是不到二十的小伙子,村里人都叫他刘娃子。他本是承了祖业,吹了唢呐——刘家是方圆几十里有名的唢呐世家。他爱吹唢呐,尤其是婚嫁迎娶的时候,他的唢呐吹得格外热闹,他说他就喜欢日子像唢呐声一样热热闹闹地过着。

③但他的美好愿望很快被入侵的日本鬼子破灭了。日本鬼子闯进了村,烧杀抢掠。刚从邻村吹完唢呐的刘娃子,站在犄角岭,远远地就看见了村里的熊火,听见了乡亲们撕心裂肺的哭喊声。他握紧手中的唢呐,抹干了眼泪,一跺脚,加入了八路军。

④八路军连长知道了他唢呐吹得好,就让他当了吹号兵。连长嘱咐:“刘娃子,人在号在,号在阵地在。冲锋的时候,你要把军号吹得响亮响亮的,吹出咱们的气势,吹出咱们的威风!”

⑤刘娃子郑重地接过军号,记住了连长说的话。第一次战斗刚打响时,他心里还有一丝慌乱,但当吹起冲锋号时,嘹亮的号声一下激发了他内心的情绪,他仿佛看到了村子里燃烧的熊火,仿佛听到了大火中乡亲们的阵阵哭喊。他把满腔的悲情化成了一股力量,把冲锋号吹得格外地响亮,格外地高昂。

⑥后来,最激烈的一场战斗就发生在刘家坳。那次,八路军连长奉命率队在刘家坳阻击敌人,几场恶仗下来,全连只剩下了十几号人。受伤的连长将刘娃子喊到身边,说:“敌人再来,你就吹冲锋号,咱们就是死,也要死在冲锋路上!”傍晚,敌人又发起了进攻。那时,残阳如血,染红半边天空。刘娃子吹响了冲锋号,战士们在高昂的号声中上好刺刀,跃出战壕,猛扑向敌人,犹如猛虎下山,又仿佛长剑出鞘……冲在最前的连长倒下了,后面的战士马上顶上去,每个人心里只有一个信念:冲锋,冲锋,永不停息!

⑦增援的部队及时赶到,击退了敌人。他们在死人堆里找到了奄奄一息的刘娃子,他失去了一条腿,但他怀里,仍然死死护着那杆军号……

⑧新中国成立后,刘娃子放弃了到老干所疗养,安着假肢、拄着拐杖回到了故乡刘家坳。从此,他再也没有走出过大山,带回的那一大包军功章尘封在了床头柜里,在厅房显眼的墙壁上,挂着的是他当初离开部队时特地申请带回的那杆军号。

⑨“把冲锋号吹起来,人在号在,号在阵地在,信心在,胜利就在!当年那不可一世的小鬼子都被我们打回老家了,还有什么困难不能克服!”回到家乡担任了大队党支书的刘娃子,在家乡那座座荒山上摆开战场,再次吹响了军号,这号声就像指挥着千军万马的战旗,就像永不言败的勇士曲,透着坚毅,有股拼劲,与开荒机器的轰鸣声、劳作时的吆喝声汇成一曲欢歌。久了,乡亲们亲切地称他为老刘,也觉得他与那一杆军号融为一体了。

⑩一代代的刘家坳人,就这样听着老刘的故事长大,有的上了大学,有的参了军,有的外出打拼,但老刘的故事仍时刻滋养他们的心灵,促使他们磨砺意志,战胜困难,一个个成为行业的翘楚。老刘的儿子大柱,是第一批走出山坳的人,在省城里,大柱有了自己的企业,成了刘家坳引以自豪的成功人士。

进入耄耋之年的老刘,再也爬不上村子对面的犄角岭了,也很少再吹军号,只经常长时间地凝望着那杆军号。儿子刘大柱见了,悄悄地处置了省城的企业,带着资金回到了家乡,吹响了新时代脱贫致富的军号。一批走出刘家坳的青年回乡办起了乡村合作企业。大柱说,唤他们回来的是那军号的声音,在他们心里,军号是有灵魂的!

“人在号在,号在阵地在”。这句话在刘家坳口口相传,成为了这里的精神名片。

(有删改)

7.(考点:梳理概括)请梳理文章中“老刘”和“军号”的相关情节,补全下面的表格。

死死护着军号

长时间凝望军号

时间 老刘的动作或表现

参军时 郑重接过军号

战斗时 使劲吹响军号

受伤时 ①

退伍时 申请带回军号

回村任支书时 再次吹响军号

耄耋之年 ②

8.(考点:词语赏析)请比较第⑥段中的加点词语,说说哪一个词语最富有表现力,并阐述理由。

示例:“猛扑”最富有表现力,表现了战士们势不可挡的声势,体现出战士们跃出战壕的迅猛和果敢,凸显其大无畏的革命精神。而“上好”只是一般的动作描写,“跃出”仅体现出战士们杀敌时动作的迅捷,它们都是为“猛扑”的动作蓄势。

9.(考点:标题的含义)请结合文章内容和主旨探究标题《号魂》的多重意蕴。

示例:①刘娃子吹响的军号声在战争时期和建设时期给处于困境的人们以鼓舞和指引。②军号声演绎成了“人在号在,号在阵地在”和不怕牺牲、不怕困难的奋斗精神,给人以激励。③这种“军号”精神成了代代相传的“精神名片”,成了一代又一代人的“精神信仰”。

10.(考点:文意理解)文章第③~⑦段略写了什么?详写了什么?为什么要这样安排?

略写了刘娃子加入八路军的原因,详写了刘娃子加入八路军后担任吹号兵的表现。展现了刘娃子视死如归、热爱祖国的人物形象,表达了作者对像刘娃子一样的战士们的赞美,凸显了文章主旨。

第二单元

5 黄河颂

自主学习

作者作品

走近作者

光未然(1913—2002),原名张光年,湖北光化(今老河口西北)人,诗人、文学评论家。代表作有歌词《五月的鲜花》、组诗《黄河大合唱》等。

写作背景

《黄河颂》选自组诗《黄河大合唱》(解放军文艺出版社2000年版)。1938年,抗战正在激烈进行中,日本侵略者的铁蹄践踏华北大地,全国掀起抗日救亡的高潮。诗人光未然奔赴延安,随八路军将士在黄河两岸抗击日寇。雄奇壮丽的山川,英勇抗敌的战士,强烈地感染了诗人。激动之余,光未然于1939年写下组诗《黄河大合唱》。经冼星海谱曲后传唱全国,极大地鼓舞了全国人民的抗日豪情。

字音字形

巅( diān ) bǔ yù( 哺育 )

气魄( pò ) 臂膀( bǎng )

滋长( zī ) 九曲连环( qū )

劈( pī ) 浊流( zhuó )

宛转( wǎn ) 浩浩荡荡( dàng )

bǎng yànɡ( 榜样 ) 狂澜( lán )

词语释义

1.狂澜: 巨大的波浪,比喻动荡不定的局势或猛烈的潮流。

2.屏障: 像屏风那样遮挡着的东西(多指山岭、岛屿等)。

3. 哺育 :喂养;比喻培养。

4. 浩浩荡荡 :水势大;形容广阔或壮大。

课内精读

1.(考点:内容概括)歌词以“啊!黄河!”为标志,从哪三个方面歌颂了黄河?

从黄河养育了中华民族,黄河保卫了中华民族,黄河还将激励着中华民族三个方面歌颂了黄河。

2.(考点:词语赏析)诗中说“向南北两岸/伸出千万条铁的臂膀”,“铁的臂膀”指什么?这个比喻有什么深刻含义?

指众多的支流。含义:支流众多,流域面积广大,黄河孕育了千万强壮有力的中华儿女。

3.(考点:把握主旨情感)“颂黄河”之后,作者又加了一个尾声,想想看,这一尾声起什么作用 诗歌最后两句运用了什么修辞手法,有什么作用,表达了什么感情

作者借歌颂黄河来歌颂中华民族,以激发中华儿女的爱国豪情,号召中华儿女学习黄河伟大坚强的精神,保卫黄河,保卫中国。最后两句运用了反复的修辞手法,充满了战斗的决心,起强调作用,表达了对民族精神的赞颂,也表达了必胜的信心。

归纳总结

结构图解

主旨点睛

这首诗歌通过赞美黄河,歌颂了中华民族顽强的奋斗精神和不屈的意志,表达了中华儿女坚定的决心和一往无前的勇气。

巩固提升

积累运用

1.下列词语中加点字的注音完全正确的一项是( )

A.山巅(diān) 气魄(pò) 劈开(pī) 浩浩荡荡(dàng)

B.澎湃(pén) 浊流(zhuó) 臂膀(bǎng) 鲜为人知(xiǎn)

C.宛转(wǎn) 哺育(pǔ) 筑成(zhù) 铤而走险(tǐng)

D.选聘(pìn) 无垠(yín) 滋长(zhī) 燕然勒功(yān)

A

【解析】B.澎(péng);C.哺(bǔ);D.滋(zī)。

2.下列词语中有错别字的一项是( )

A.摇篮 英雄 锋芒毕露 妇孺皆知

B.屏幛 赞歌 九曲连环 铤而走险

C.狂澜 榜样 马革裹尸 截然不同

D.浊流 体魄 层出不穷 至死不懈

B

【解析】B.屏障。

3.(2022青海中考)下列加点的词语使用不正确的一项是( )

A.校园艺术节画展上,大家纷纷在一幅梅花图前驻足。这幅妙手回春之作仿佛把人们带到了融融春光之中。

B.谈到扶贫路上的艰辛,他总是轻描淡写,一笑而过;而谈及老百姓的生活,他却津津乐道。

C.对那些胡编乱造、哗众取宠的文学作品,稍有欣赏水平的人都会嗤之以鼻,不屑一顾。

D.北京冬奥会独树一帜,是奥运历史上第一届全部使用清洁电能的奥运会。

A

【解析】A.“妙手回春”是称赞医生医道高明,能把危重的病人治好。不能形容画作。

4.对下列句子的病因解说,不正确的一项是( )

A.沪昆高铁开通后,从昆明到上海的时间大约需要12小时,比原来减少了三倍。(搭配不当,“减少”不能用倍数表示)

B.中国选手马龙在世界乒乓球锦标赛男单决赛中,以4∶3的比分打败了对手樊振东,再次蝉联冠军。(“再次”和“蝉联”语义重复)

C.《黄河大合唱》激荡的歌声传遍了全国,激发了中国军民的抗日热情。(搭配不当,“激发”改为“掀起”)

D.通过全市上下的共同努力,让曲靖市交出了一份提升城乡人居环境满意的成绩单。(“通过”和“让”连用,使句子缺少主语)

C

【解析】D项无语病。

5.下列对课文《黄河颂》的分析和理解,不正确的一项是( )

A.全诗都以第二人称“你”来称呼黄河,使感情抒发得更直接、真切、浓烈。

B.诗人从自然特征、地理特征、黄河在历史上对中华民族的贡献等方面赞美了黄河的英雄气概,表达了作者对黄河的热爱和赞美之情。

C.诗中综合运用了呼告、反复、比喻等修辞手法,热情歌颂了黄河伟大坚强的精神,更好地展现了黄河的气势及其对中华民族的伟大贡献。

D.这首歌词写得明快雄健,节奏鲜明。以长句为主,长短结合,自由奔放且错落有致。

D

【解析】D.以短句为主,兼以长句。

综合运用

6.【核心素养·生态意识】阅读下列材料,写出你的探究结果。(至少两点)

材料一:两千多年前,黄河只叫“河”,没有“黄”字。《诗经》中许多篇章都提到过。那时的黄河水还比较清亮。黄河上游及晋陕一带森林植被还比较多,水草丰茂,清澈秀丽。

材料二:古人言“黄河清,天下宁”,黄河的治理,事关广大人民的生计。

示例:①关注黄河,保护黄河,还黄河的本来面目。②治理黄河,让母亲河为人民造福。

【核心素养·文化自信】

号 魂

①刘家坳的老刘家有一件传家宝,是老刘从部队带回的一杆军号。军号早已没有了耀眼的金黄色,略带沧桑的古铜色里透着厚重与庄严,一眼望去,就知道它承载了太多的故事。

②军号的故事要追溯到抗日战争时期。老刘当时还是不到二十的小伙子,村里人都叫他刘娃子。他本是承了祖业,吹了唢呐——刘家是方圆几十里有名的唢呐世家。他爱吹唢呐,尤其是婚嫁迎娶的时候,他的唢呐吹得格外热闹,他说他就喜欢日子像唢呐声一样热热闹闹地过着。

③但他的美好愿望很快被入侵的日本鬼子破灭了。日本鬼子闯进了村,烧杀抢掠。刚从邻村吹完唢呐的刘娃子,站在犄角岭,远远地就看见了村里的熊火,听见了乡亲们撕心裂肺的哭喊声。他握紧手中的唢呐,抹干了眼泪,一跺脚,加入了八路军。

④八路军连长知道了他唢呐吹得好,就让他当了吹号兵。连长嘱咐:“刘娃子,人在号在,号在阵地在。冲锋的时候,你要把军号吹得响亮响亮的,吹出咱们的气势,吹出咱们的威风!”

⑤刘娃子郑重地接过军号,记住了连长说的话。第一次战斗刚打响时,他心里还有一丝慌乱,但当吹起冲锋号时,嘹亮的号声一下激发了他内心的情绪,他仿佛看到了村子里燃烧的熊火,仿佛听到了大火中乡亲们的阵阵哭喊。他把满腔的悲情化成了一股力量,把冲锋号吹得格外地响亮,格外地高昂。

⑥后来,最激烈的一场战斗就发生在刘家坳。那次,八路军连长奉命率队在刘家坳阻击敌人,几场恶仗下来,全连只剩下了十几号人。受伤的连长将刘娃子喊到身边,说:“敌人再来,你就吹冲锋号,咱们就是死,也要死在冲锋路上!”傍晚,敌人又发起了进攻。那时,残阳如血,染红半边天空。刘娃子吹响了冲锋号,战士们在高昂的号声中上好刺刀,跃出战壕,猛扑向敌人,犹如猛虎下山,又仿佛长剑出鞘……冲在最前的连长倒下了,后面的战士马上顶上去,每个人心里只有一个信念:冲锋,冲锋,永不停息!

⑦增援的部队及时赶到,击退了敌人。他们在死人堆里找到了奄奄一息的刘娃子,他失去了一条腿,但他怀里,仍然死死护着那杆军号……

⑧新中国成立后,刘娃子放弃了到老干所疗养,安着假肢、拄着拐杖回到了故乡刘家坳。从此,他再也没有走出过大山,带回的那一大包军功章尘封在了床头柜里,在厅房显眼的墙壁上,挂着的是他当初离开部队时特地申请带回的那杆军号。

⑨“把冲锋号吹起来,人在号在,号在阵地在,信心在,胜利就在!当年那不可一世的小鬼子都被我们打回老家了,还有什么困难不能克服!”回到家乡担任了大队党支书的刘娃子,在家乡那座座荒山上摆开战场,再次吹响了军号,这号声就像指挥着千军万马的战旗,就像永不言败的勇士曲,透着坚毅,有股拼劲,与开荒机器的轰鸣声、劳作时的吆喝声汇成一曲欢歌。久了,乡亲们亲切地称他为老刘,也觉得他与那一杆军号融为一体了。

⑩一代代的刘家坳人,就这样听着老刘的故事长大,有的上了大学,有的参了军,有的外出打拼,但老刘的故事仍时刻滋养他们的心灵,促使他们磨砺意志,战胜困难,一个个成为行业的翘楚。老刘的儿子大柱,是第一批走出山坳的人,在省城里,大柱有了自己的企业,成了刘家坳引以自豪的成功人士。

进入耄耋之年的老刘,再也爬不上村子对面的犄角岭了,也很少再吹军号,只经常长时间地凝望着那杆军号。儿子刘大柱见了,悄悄地处置了省城的企业,带着资金回到了家乡,吹响了新时代脱贫致富的军号。一批走出刘家坳的青年回乡办起了乡村合作企业。大柱说,唤他们回来的是那军号的声音,在他们心里,军号是有灵魂的!

“人在号在,号在阵地在”。这句话在刘家坳口口相传,成为了这里的精神名片。

(有删改)

7.(考点:梳理概括)请梳理文章中“老刘”和“军号”的相关情节,补全下面的表格。

死死护着军号

长时间凝望军号

时间 老刘的动作或表现

参军时 郑重接过军号

战斗时 使劲吹响军号

受伤时 ①

退伍时 申请带回军号

回村任支书时 再次吹响军号

耄耋之年 ②

8.(考点:词语赏析)请比较第⑥段中的加点词语,说说哪一个词语最富有表现力,并阐述理由。

示例:“猛扑”最富有表现力,表现了战士们势不可挡的声势,体现出战士们跃出战壕的迅猛和果敢,凸显其大无畏的革命精神。而“上好”只是一般的动作描写,“跃出”仅体现出战士们杀敌时动作的迅捷,它们都是为“猛扑”的动作蓄势。

9.(考点:标题的含义)请结合文章内容和主旨探究标题《号魂》的多重意蕴。

示例:①刘娃子吹响的军号声在战争时期和建设时期给处于困境的人们以鼓舞和指引。②军号声演绎成了“人在号在,号在阵地在”和不怕牺牲、不怕困难的奋斗精神,给人以激励。③这种“军号”精神成了代代相传的“精神名片”,成了一代又一代人的“精神信仰”。

10.(考点:文意理解)文章第③~⑦段略写了什么?详写了什么?为什么要这样安排?

略写了刘娃子加入八路军的原因,详写了刘娃子加入八路军后担任吹号兵的表现。展现了刘娃子视死如归、热爱祖国的人物形象,表达了作者对像刘娃子一样的战士们的赞美,凸显了文章主旨。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读