人教版九年级化学优秀教案+导学案:第二单元 课题1空气

文档属性

| 名称 | 人教版九年级化学优秀教案+导学案:第二单元 课题1空气 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 154.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2014-10-24 14:43:50 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 课题1空气

一、基本信息

课题 空气

授课学校

授课时间

教学设计及授课人

二、对本节课的基本认识与理解

本节课的性质、在教材中地位与作用

学情分析 有利因素:空气对于九年级学生来说并不陌生,在探究呼出气体和吸入空气的不同时已经对空气有所了解,因此在学习空气的组成时,知识的获得会简单容易了好多不利因素:对空气成分测定中,涉及到了压强的概念,而此时物理还没学习到这个概念,让学生理解空气成分测定原理中增添了难度,因此在讲解中也要避免涉及这个问题

教学目标 知识与技能1.能说出空气的主要成分。初步认识纯净物、混合物的概念,能区分一些常见的纯净物和混合物。属于知识与技能目标过程与方法2.通过对空气、氧气等物质的比较,初步认识纯净物、混合物的概念,能区分一些常见的纯净物和混合物 情感态度与价值观3.通过观察“测定空气里氧气含量” 的演示实验,初步学习尊重实验事实、分析实验现象、得出实验结论的态度与方法

重点 1.“测定空气里氧气含量”实验的分析 2.区分一些常见的纯净物和混合物

难点 1.“测定空气里氧气含量”实验的误差分析 2.区分一些常见的纯净物和混合物

教学资源与教学手段 仪器药品 仪器:钟罩、水槽、燃烧匙、单孔橡皮塞、集气瓶、烧杯、乳胶管、导管、弹簧夹、酒精灯。药品:红磷、水

演示文稿 课件

其他资源 学案

三、教与学的过程设计

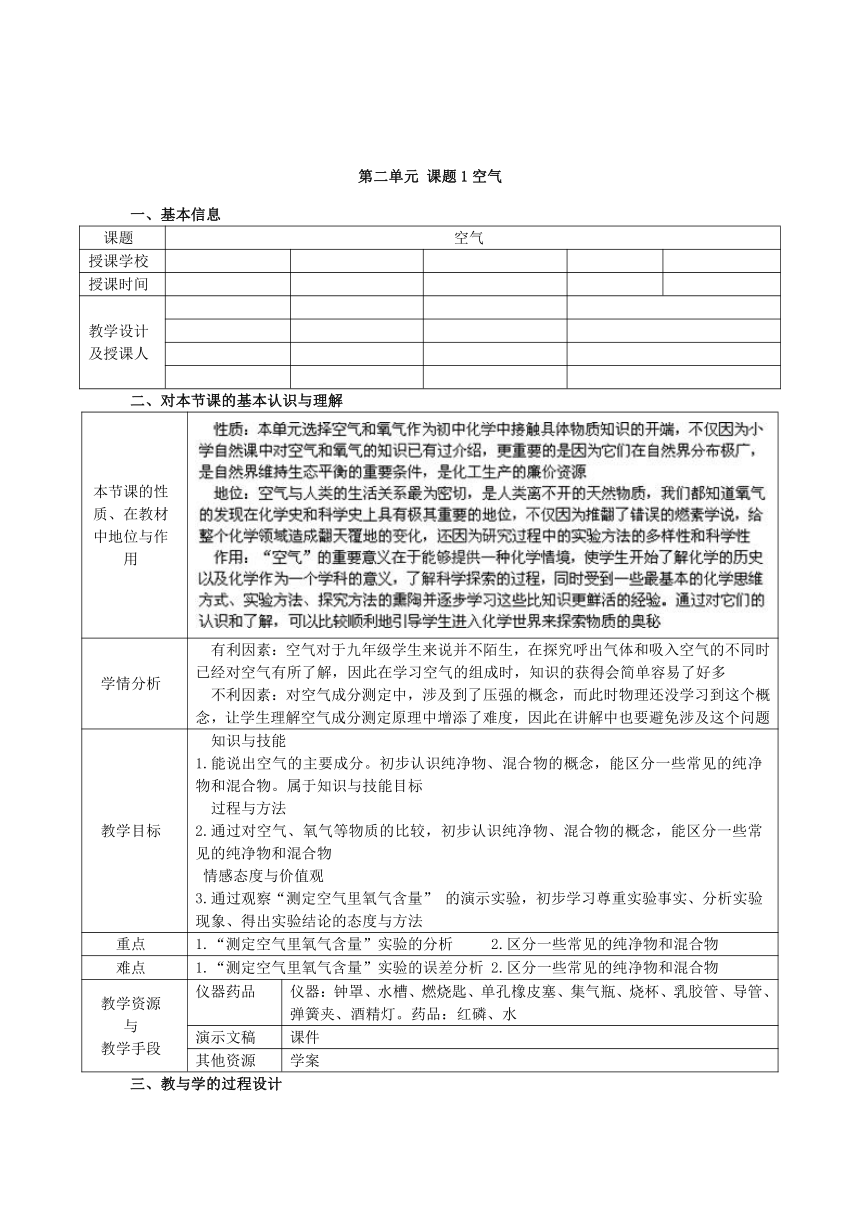

教学内容 教学环节与方法 教师活动 学生活动 设计宗旨与意图

导课 创设情境,导入新课播放幻灯片 引言:请同学们开动脑筋来猜个谜语解落三秋叶,能开二月花。过江千尺浪,入竹万竿斜。追问:问题1:空气是无色、无味的气体,不易察觉,试着设计一个简单的实验或列举生活实例来说明空气确实存在? 思考,回答风,流动的空气小组讨论后回答问题 通过师生对话,创造平等,民主,自由的学习环境,让学生在这种环境下,进入学习气氛

空气的组成 展示课件,播放拉瓦锡发现空气的实验 听故事,思考学案上提出的问题 以小组为单位,讨论解决问题 通过分组讨论问题,学会与其他同学合作发现问题和分析问题

实验导学,得出新知分析讨论归纳总结,形成概念 要求学生按照教材中连接仪器,并完成实验,适时指导学生观察实验现象,记录实验结果引导学生从2个方面分析实验:1实验成功,描述现象2实验失败,寻找原因在实验的基础上归纳出空气的成分 分组完成实验,观察实验现象,记录实验结果。写在学案上1.描述实验现象2.小结并交流成功的经验3.寻找并分析失败的原因归纳空气的组成成分 知道实验是学习化学的基础,通过学生资助的实验探究过程,体验实验过程中的成功和失败让学生在观察和讨论中发现问题。提出问题。解决问题。树立实事求是。严谨务实的科学态度引导学生对获得的事实与证据进行归纳,得出结论。培养学生的规范表达能力

混合物和纯净物 阅读教材 引导学生阅读教材,找出纯净物和混合物的区别,并举出生活中常见的混合物或纯净物 阅读教材,找出纯净物和混合物的区别,并能举出生活中的实例 通过学生的自学,让学生学会自我学习,自我分析,自我归纳的能力

课堂练习 见导学案,大屏幕出现答案

课堂小结 提出进一步探究的问题:1.空气中的各成分是怎样被发现的?2.地球上没有空气会怎样?

课后作业 见导学案

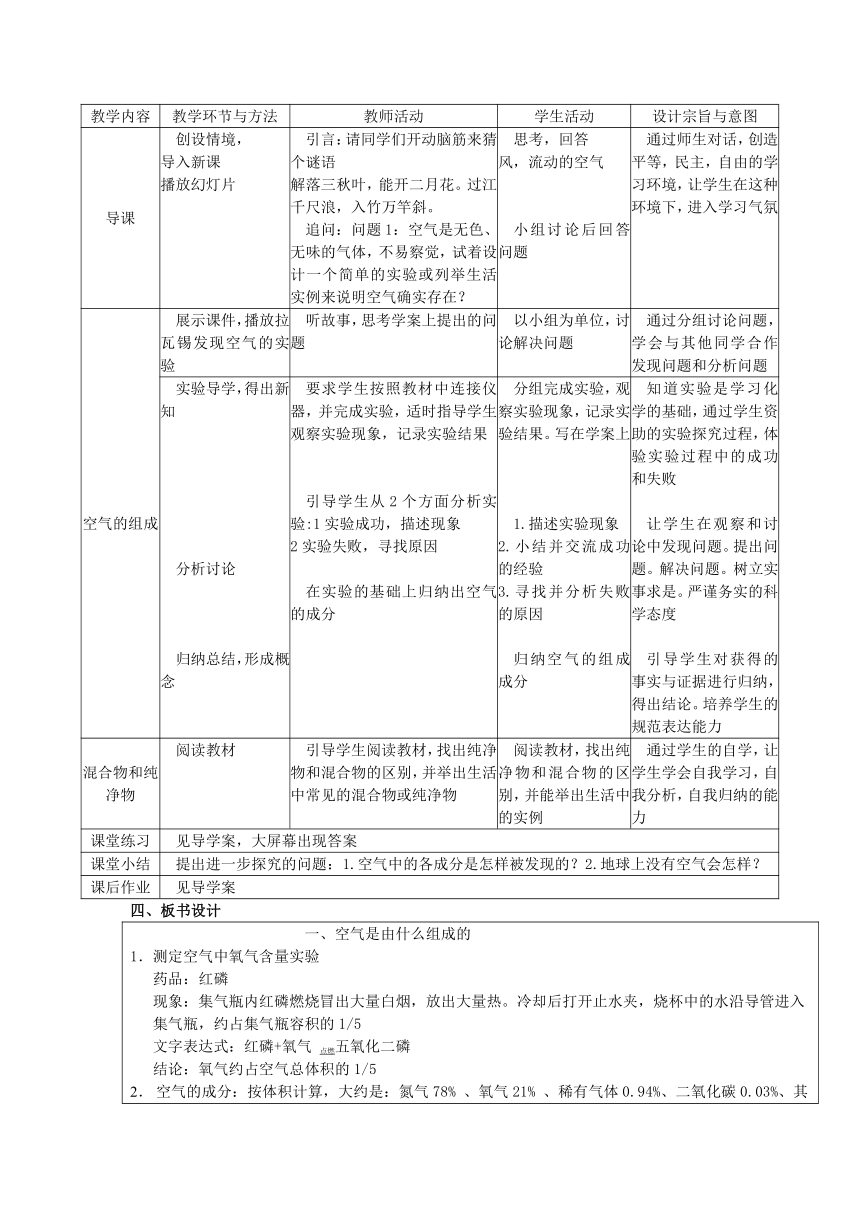

四、板书设计

一、空气是由什么组成的1.测定空气中氧气含量实验药品:红磷现象:集气瓶内红磷燃烧冒出大量白烟,放出大量热。冷却后打开止水夹,烧杯中的水沿导管进入集气瓶,约占集气瓶容积的1/5文字表达式:红磷+氧气 点燃五氧化二磷结论:氧气约占空气总体积的1/5空气的成分:按体积计算,大约是:氮气78% 、氧气21% 、稀有气体0.94%、二氧化碳0.03%、其他气体和杂质0.03%3.纯净物和混合物 :混合物:由两种或两种以上物质组成 例如:空气,海水纯净物:由一种物资组成。例如:氧气 二氧化碳

五、导学案:

第 二 单元 课题1 空气 (第一课时)【课前热身】猜谜语:解落三秋叶,能开二月花。过江千尺浪,入竹万竿斜。(打一自然现象)【学习目标】1.能说出空气的主要成分。2.通过对空气、氧气等物质的比较,初步认识纯净物、混合物的概念,能区分一些常见的纯净物和混合物。3.通过观察“测定空气里氧气含量” 的演示实验,初步学习尊重实验事实、分析实验现象、得出实验结论的态度与方法。【重点、难点】重点:1.“测定空气里氧气含量”实验的分析; 2.区分一些常见的纯净物和混合物。 难点:1.“测定空气里氧气含量”实验的误差分析;2.区分一些常见的纯净物和混合物。【学习过程】知识点一:空气的组成1. 以小组为单位,讨论下列问题,并在班级交流问题1:空气是无色、无味的气体,不易察觉,试着设计一个简单的实验或列举生活实例来说明空气确实存在?(教师出示扇子、塑料袋、注射器等实物)问题2:以上事实说明空气确实存在,根据你的生活经验或者一些事实,相信你能说明空气中某些气体成分的存在?2.自主学习:阅读课本第26页的内容,细看图2-2,思考完成以下问题:①为什么容器中空气的体积会减少?②拉瓦锡根据什么现象知道气体体积减少1/5的?3.分组实验【实验2-1】,以小组为单位填写下列表格,然后全班交流仪器药品实验步骤先在集气瓶中放一些水 —— 实验现象红磷(P)燃烧时 ,装置冷却后,打开止水夹 。结论反应的文字表达式注意:烟——大量固体小颗粒分散在空气中;雾——大量小液滴分散在空气中。讨论下列问题,并将讨论的结果简记在学案上。 (1)红磷在集气瓶中燃烧,消耗了什么气体?为什么红磷要过量?(2)为什么要等装置冷却到室温后,再打开弹簧夹?(3)如果把红磷改成蜡烛,对实验结果会有何影响?4.学习结论:空气的成分按体积计算,大约是:氮气(N2) 、氧气(O2) 、稀有气体 、二氧化碳(CO2) 、其他气体和杂质 。知识点二:纯净物和混合物1.自主学习:阅读课本第27页的内容,找出混合物和纯净物的概念,相信你能完成下表。混合物: 纯净物: 混合物纯净物组成是否固定性质是否固定有无专用的化学符号2.分小组列举纯净物和混合物,看哪个小组列举的多。可以参考【课堂练习】 注意:纯净物是相对的,没有绝对的纯净物。研究任何物质性质,都必须取纯净物,因为杂质会掩盖物质本身一些性质3. 抢答:判断下列物质属于混合物还是纯净物,并说明依据。空气 海水 氧气 冰水混合物 冰 红磷 五氧化二磷(P2O5) 石灰水 二氧化碳 稀有气体【总结反馈】(将题号填在括号中,可以多选)1.你独立完成【课堂练习】时,你认为题目难度大的是( ),耗时较多的是( )。2.利用课间和同学交流,【课堂练习】中( )和同学答案不一样,讨论后仍不明白的是( )。3.记录你完成【课堂练习】所用的时间( )。【课堂练习】(抢答1-7题,以小组为单位竞赛)1.在人类历史上最早应用实验证明空气是由氮气和氧气组成的科学家是( )A.门捷列夫 B.道尔顿 C.拉瓦锡 D.汤姆生2.下列气体中约占空气总体积的1/5的是 ( ) A.氮气 B.氧气 C.二氧化碳 D.稀有气体3.空气中氧气与氮气的体积比约为 ( ) A.4:1 B.1:4 C.1:5 D.4:5 4.下列厨房中常见的物质属于纯净物的是 ( )A. 酱油 B.蔗糖 C.加碘盐 D.食醋 5.“黑火药”是我国古代四大发明之一,它由硝酸钾、硫磺、木炭组成。“黑火药”属于 ( )A.纯净物 B.化合物 C.单质 D.混合物6.哪些事实说明空气中含有下列成分?(1) ,说明空气中含有氧气(2) ,说明空气中含有水蒸气(3) ,说明空气中含有二氧化碳7. 下列物质中属于纯净物的是______________,属于混合物的是________________。(填序号)①净化后的空气 ②洁净的食盐水 ③自来水 ④可乐 ⑤矿泉水 ⑥铜片 ⑦生锈的铁钉 ⑧液态氧 ⑨蒸馏水 ⑩稀有气体8.按右图组装仪器,关闭止水夹,通电使红磷燃烧。请回答下列问题:(1)燃烧的现象是 ;(2)红磷燃烧一段时间后,自动熄灭了,你认为原因是 ;(3)冷却后,松开止水夹,你观察到的现象为 (4)此装置与教材上所使用的装置相比有什么优点?【调查或课间讨论】1.你还能在本节实验的基础上改进设计出哪些实验装置来测定氧气的含量呢?2.本地区主要的空气污染物有哪些?3.酸雨有哪些危害?形成酸雨的主要原因有哪些?

六、教学反思:

1.本课题我以学生实验为中心,首先以谜语入手,创设情境,再让学生从多方面感知空气的存在,并且意识到空气中含有多种物资(主要是氧气),那么,怎么能知道氧气占了空气中多少?这就成为学生们求知的动力,学生通过大胆假设,仔细分析,终于弄明白可以通过燃烧消耗氧气后,用水的体积变化来感知氧气的含量。再通过引导他们动手实验,使他们对于空气中氧气含量有了明确认识,也使课堂气氛达到了高潮,再提出可否蜡烛代替红磷,完成实验,这个有难度的问题,让学生在成功喜悦的鼓励下,兴趣盎然的完成了后续的学习任务,充分发挥了学生的主动性。

2.导学案中发现,学生对于纯净物和混合物概念区分不清晰,个别同学对于蒸馏水没有认知,以后教学中应该对于纯净物和混合物在加强梳理。特别是对于化合物和混合物物资的的辨别,导学案中第8题第3问,由于自己对学生的引导的不充分,导致很多学生没有发现装置的改变,也没有发现改变的目的,在以后的教学中一定要注意。

点评与分析

【教学目标】

教师结合课程内容特点和学生现有的知识程度和能力水平进行设计,以一则谜语引入新课,大大调动了学生学习化学的兴趣,很自然的将学生的思维带进了化学课堂。符合从学生已有的经验出发让他们在熟悉的生活情景和社会实践中感受化学的重要性的新课程的基本理念。

【教学模式】

教师采用了“创设情境——探究实验——合作讨论——感知——延伸”的新授课的教学模式。

【教学方法】

由于学生刚刚接触化学,还不具备独立设计实验和完成实验的能力。教师通过介绍拉瓦锡实验的原理及结论。使学生初步懂得科学探究的基本思路。然后指导学生以小组讨论、阅读教材的方式。模拟拉瓦锡的实验原理设计出实验方案。之后指导学生完成实验的验证并记录实验现象,再通过分析现象得出结论!整个探究过程教师更注重的是让学生体会科学探究的过程,体会如何通过分析实验现象及实验所得的数据得出正确的结论。

八、学习素材

http://v./v_show/id_XMzA2ODU3NDI0.html

九、参考资料

http://www./basc/xw/201203/t20120315_483063.html

http://wenku./view/8f14fe48e518964bcf847cf9.html

一、基本信息

课题 空气

授课学校

授课时间

教学设计及授课人

二、对本节课的基本认识与理解

本节课的性质、在教材中地位与作用

学情分析 有利因素:空气对于九年级学生来说并不陌生,在探究呼出气体和吸入空气的不同时已经对空气有所了解,因此在学习空气的组成时,知识的获得会简单容易了好多不利因素:对空气成分测定中,涉及到了压强的概念,而此时物理还没学习到这个概念,让学生理解空气成分测定原理中增添了难度,因此在讲解中也要避免涉及这个问题

教学目标 知识与技能1.能说出空气的主要成分。初步认识纯净物、混合物的概念,能区分一些常见的纯净物和混合物。属于知识与技能目标过程与方法2.通过对空气、氧气等物质的比较,初步认识纯净物、混合物的概念,能区分一些常见的纯净物和混合物 情感态度与价值观3.通过观察“测定空气里氧气含量” 的演示实验,初步学习尊重实验事实、分析实验现象、得出实验结论的态度与方法

重点 1.“测定空气里氧气含量”实验的分析 2.区分一些常见的纯净物和混合物

难点 1.“测定空气里氧气含量”实验的误差分析 2.区分一些常见的纯净物和混合物

教学资源与教学手段 仪器药品 仪器:钟罩、水槽、燃烧匙、单孔橡皮塞、集气瓶、烧杯、乳胶管、导管、弹簧夹、酒精灯。药品:红磷、水

演示文稿 课件

其他资源 学案

三、教与学的过程设计

教学内容 教学环节与方法 教师活动 学生活动 设计宗旨与意图

导课 创设情境,导入新课播放幻灯片 引言:请同学们开动脑筋来猜个谜语解落三秋叶,能开二月花。过江千尺浪,入竹万竿斜。追问:问题1:空气是无色、无味的气体,不易察觉,试着设计一个简单的实验或列举生活实例来说明空气确实存在? 思考,回答风,流动的空气小组讨论后回答问题 通过师生对话,创造平等,民主,自由的学习环境,让学生在这种环境下,进入学习气氛

空气的组成 展示课件,播放拉瓦锡发现空气的实验 听故事,思考学案上提出的问题 以小组为单位,讨论解决问题 通过分组讨论问题,学会与其他同学合作发现问题和分析问题

实验导学,得出新知分析讨论归纳总结,形成概念 要求学生按照教材中连接仪器,并完成实验,适时指导学生观察实验现象,记录实验结果引导学生从2个方面分析实验:1实验成功,描述现象2实验失败,寻找原因在实验的基础上归纳出空气的成分 分组完成实验,观察实验现象,记录实验结果。写在学案上1.描述实验现象2.小结并交流成功的经验3.寻找并分析失败的原因归纳空气的组成成分 知道实验是学习化学的基础,通过学生资助的实验探究过程,体验实验过程中的成功和失败让学生在观察和讨论中发现问题。提出问题。解决问题。树立实事求是。严谨务实的科学态度引导学生对获得的事实与证据进行归纳,得出结论。培养学生的规范表达能力

混合物和纯净物 阅读教材 引导学生阅读教材,找出纯净物和混合物的区别,并举出生活中常见的混合物或纯净物 阅读教材,找出纯净物和混合物的区别,并能举出生活中的实例 通过学生的自学,让学生学会自我学习,自我分析,自我归纳的能力

课堂练习 见导学案,大屏幕出现答案

课堂小结 提出进一步探究的问题:1.空气中的各成分是怎样被发现的?2.地球上没有空气会怎样?

课后作业 见导学案

四、板书设计

一、空气是由什么组成的1.测定空气中氧气含量实验药品:红磷现象:集气瓶内红磷燃烧冒出大量白烟,放出大量热。冷却后打开止水夹,烧杯中的水沿导管进入集气瓶,约占集气瓶容积的1/5文字表达式:红磷+氧气 点燃五氧化二磷结论:氧气约占空气总体积的1/5空气的成分:按体积计算,大约是:氮气78% 、氧气21% 、稀有气体0.94%、二氧化碳0.03%、其他气体和杂质0.03%3.纯净物和混合物 :混合物:由两种或两种以上物质组成 例如:空气,海水纯净物:由一种物资组成。例如:氧气 二氧化碳

五、导学案:

第 二 单元 课题1 空气 (第一课时)【课前热身】猜谜语:解落三秋叶,能开二月花。过江千尺浪,入竹万竿斜。(打一自然现象)【学习目标】1.能说出空气的主要成分。2.通过对空气、氧气等物质的比较,初步认识纯净物、混合物的概念,能区分一些常见的纯净物和混合物。3.通过观察“测定空气里氧气含量” 的演示实验,初步学习尊重实验事实、分析实验现象、得出实验结论的态度与方法。【重点、难点】重点:1.“测定空气里氧气含量”实验的分析; 2.区分一些常见的纯净物和混合物。 难点:1.“测定空气里氧气含量”实验的误差分析;2.区分一些常见的纯净物和混合物。【学习过程】知识点一:空气的组成1. 以小组为单位,讨论下列问题,并在班级交流问题1:空气是无色、无味的气体,不易察觉,试着设计一个简单的实验或列举生活实例来说明空气确实存在?(教师出示扇子、塑料袋、注射器等实物)问题2:以上事实说明空气确实存在,根据你的生活经验或者一些事实,相信你能说明空气中某些气体成分的存在?2.自主学习:阅读课本第26页的内容,细看图2-2,思考完成以下问题:①为什么容器中空气的体积会减少?②拉瓦锡根据什么现象知道气体体积减少1/5的?3.分组实验【实验2-1】,以小组为单位填写下列表格,然后全班交流仪器药品实验步骤先在集气瓶中放一些水 —— 实验现象红磷(P)燃烧时 ,装置冷却后,打开止水夹 。结论反应的文字表达式注意:烟——大量固体小颗粒分散在空气中;雾——大量小液滴分散在空气中。讨论下列问题,并将讨论的结果简记在学案上。 (1)红磷在集气瓶中燃烧,消耗了什么气体?为什么红磷要过量?(2)为什么要等装置冷却到室温后,再打开弹簧夹?(3)如果把红磷改成蜡烛,对实验结果会有何影响?4.学习结论:空气的成分按体积计算,大约是:氮气(N2) 、氧气(O2) 、稀有气体 、二氧化碳(CO2) 、其他气体和杂质 。知识点二:纯净物和混合物1.自主学习:阅读课本第27页的内容,找出混合物和纯净物的概念,相信你能完成下表。混合物: 纯净物: 混合物纯净物组成是否固定性质是否固定有无专用的化学符号2.分小组列举纯净物和混合物,看哪个小组列举的多。可以参考【课堂练习】 注意:纯净物是相对的,没有绝对的纯净物。研究任何物质性质,都必须取纯净物,因为杂质会掩盖物质本身一些性质3. 抢答:判断下列物质属于混合物还是纯净物,并说明依据。空气 海水 氧气 冰水混合物 冰 红磷 五氧化二磷(P2O5) 石灰水 二氧化碳 稀有气体【总结反馈】(将题号填在括号中,可以多选)1.你独立完成【课堂练习】时,你认为题目难度大的是( ),耗时较多的是( )。2.利用课间和同学交流,【课堂练习】中( )和同学答案不一样,讨论后仍不明白的是( )。3.记录你完成【课堂练习】所用的时间( )。【课堂练习】(抢答1-7题,以小组为单位竞赛)1.在人类历史上最早应用实验证明空气是由氮气和氧气组成的科学家是( )A.门捷列夫 B.道尔顿 C.拉瓦锡 D.汤姆生2.下列气体中约占空气总体积的1/5的是 ( ) A.氮气 B.氧气 C.二氧化碳 D.稀有气体3.空气中氧气与氮气的体积比约为 ( ) A.4:1 B.1:4 C.1:5 D.4:5 4.下列厨房中常见的物质属于纯净物的是 ( )A. 酱油 B.蔗糖 C.加碘盐 D.食醋 5.“黑火药”是我国古代四大发明之一,它由硝酸钾、硫磺、木炭组成。“黑火药”属于 ( )A.纯净物 B.化合物 C.单质 D.混合物6.哪些事实说明空气中含有下列成分?(1) ,说明空气中含有氧气(2) ,说明空气中含有水蒸气(3) ,说明空气中含有二氧化碳7. 下列物质中属于纯净物的是______________,属于混合物的是________________。(填序号)①净化后的空气 ②洁净的食盐水 ③自来水 ④可乐 ⑤矿泉水 ⑥铜片 ⑦生锈的铁钉 ⑧液态氧 ⑨蒸馏水 ⑩稀有气体8.按右图组装仪器,关闭止水夹,通电使红磷燃烧。请回答下列问题:(1)燃烧的现象是 ;(2)红磷燃烧一段时间后,自动熄灭了,你认为原因是 ;(3)冷却后,松开止水夹,你观察到的现象为 (4)此装置与教材上所使用的装置相比有什么优点?【调查或课间讨论】1.你还能在本节实验的基础上改进设计出哪些实验装置来测定氧气的含量呢?2.本地区主要的空气污染物有哪些?3.酸雨有哪些危害?形成酸雨的主要原因有哪些?

六、教学反思:

1.本课题我以学生实验为中心,首先以谜语入手,创设情境,再让学生从多方面感知空气的存在,并且意识到空气中含有多种物资(主要是氧气),那么,怎么能知道氧气占了空气中多少?这就成为学生们求知的动力,学生通过大胆假设,仔细分析,终于弄明白可以通过燃烧消耗氧气后,用水的体积变化来感知氧气的含量。再通过引导他们动手实验,使他们对于空气中氧气含量有了明确认识,也使课堂气氛达到了高潮,再提出可否蜡烛代替红磷,完成实验,这个有难度的问题,让学生在成功喜悦的鼓励下,兴趣盎然的完成了后续的学习任务,充分发挥了学生的主动性。

2.导学案中发现,学生对于纯净物和混合物概念区分不清晰,个别同学对于蒸馏水没有认知,以后教学中应该对于纯净物和混合物在加强梳理。特别是对于化合物和混合物物资的的辨别,导学案中第8题第3问,由于自己对学生的引导的不充分,导致很多学生没有发现装置的改变,也没有发现改变的目的,在以后的教学中一定要注意。

点评与分析

【教学目标】

教师结合课程内容特点和学生现有的知识程度和能力水平进行设计,以一则谜语引入新课,大大调动了学生学习化学的兴趣,很自然的将学生的思维带进了化学课堂。符合从学生已有的经验出发让他们在熟悉的生活情景和社会实践中感受化学的重要性的新课程的基本理念。

【教学模式】

教师采用了“创设情境——探究实验——合作讨论——感知——延伸”的新授课的教学模式。

【教学方法】

由于学生刚刚接触化学,还不具备独立设计实验和完成实验的能力。教师通过介绍拉瓦锡实验的原理及结论。使学生初步懂得科学探究的基本思路。然后指导学生以小组讨论、阅读教材的方式。模拟拉瓦锡的实验原理设计出实验方案。之后指导学生完成实验的验证并记录实验现象,再通过分析现象得出结论!整个探究过程教师更注重的是让学生体会科学探究的过程,体会如何通过分析实验现象及实验所得的数据得出正确的结论。

八、学习素材

http://v./v_show/id_XMzA2ODU3NDI0.html

九、参考资料

http://www./basc/xw/201203/t20120315_483063.html

http://wenku./view/8f14fe48e518964bcf847cf9.html

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件