人教版九年级化学优秀教案+导学案:课题2 水的净化

文档属性

| 名称 | 人教版九年级化学优秀教案+导学案:课题2 水的净化 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 126.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2014-10-24 15:00:58 | ||

图片预览

文档简介

课题2 水的净化

一、基本信息

课题

授课学校

授课时间

教学设计及授课人

二、对本节课的基本认识与理解

教材分析 《水的净化》选自人教版九年级化学第四单元自然界的水课题2。水是学习了空气、氧气之后,学习的另一种生活中离不开的物质。本课题以水为载体围绕水的净化问题,将吸附、沉淀、过滤和蒸馏等净化水的方法有序地串起来,前半部分介绍含不溶性杂质水的净化方法,后半部分以硬水软化为例介绍可溶解性杂质水的净化方法。其中过滤和蒸馏是初中化学中重要的实验操作技能,也是本课题重点学习的内容。过滤操作又为第十一单元的粗盐的提纯打下了基础,因此教材起到了承上启下的作用。

学情分析 本课内容与生活密切相关,学生的学习热情很高,尽管讲解难度不大,但学生要真正理解和掌握本课题内容,动手实验便起决定性的作用,所以引导学生积极正确地进行实验操作与探究,便成了本课题教学的重点。

教学目标

教学重点 纯水与自然水、硬水和软水的区别;沉淀、过滤、吸附和蒸馏等净水的方法

教学难点 过滤的操作方法,学生动手实验能力的培养。

教学手段教学方法 仪器药品 铁架台、烧杯、漏斗、玻璃棒、滤纸、剪刀、酒精灯、火柴、石棉网、导气管、试管、锥形瓶、胶塞、明矾、河水、水、多媒体等。

其他资源 导学案

创设问题情景→实验探究→得出结论→联系实际→提出问题→实验探究→解决问题→发挥想象→提高兴趣。

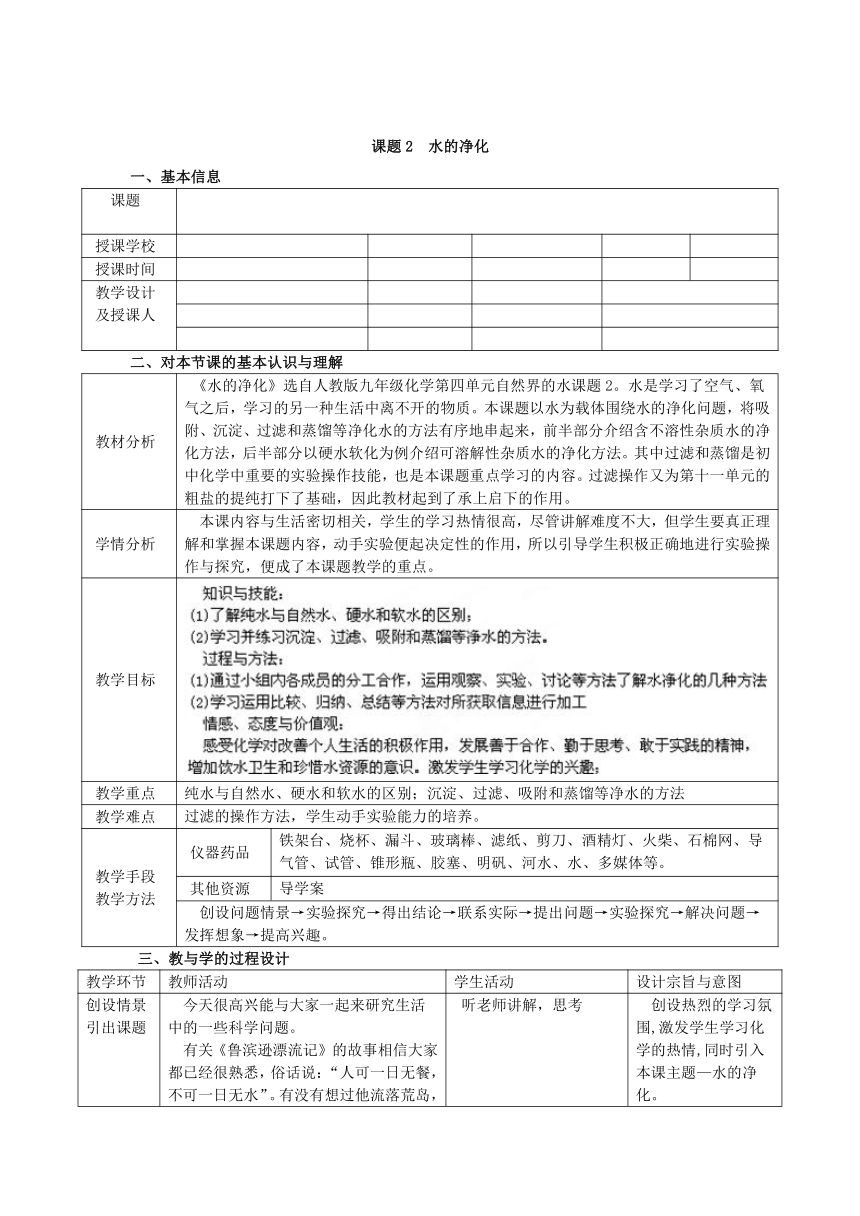

三、教与学的过程设计

教学环节 教师活动 学生活动 设计宗旨与意图

创设情景引出课题 今天很高兴能与大家一起来研究生活中的一些科学问题。有关《鲁滨逊漂流记》的故事相信大家都已经很熟悉,俗话说:“人可一日无餐,不可一日无水”。有没有想过他流落荒岛,他只能从池塘中取得一些泥水 这些泥水可饮用吗?他能否从中提取洁净的饮用水?这节课我们就来学习课题2水的净化 听老师讲解,思考 创设热烈的学习氛围,激发学生学习化学的热情,同时引入本课主题—水的净化。

检查学生完成情况 [问题]前几天布置同学们对“居民生活用水是怎样得到的”进行调查。下面请同学们说说调查结果 汇报调查结果:居民生活用水是经过下列过程得到的:河水→明矾凝聚静置→过滤沉降物→活性炭吸附→漂白、消毒→生活用水。 培养学生的社会活动能力和养成关注生活中化学现象的习惯。

河水净化进入本课重点 [讲述]其他城市的生活用水也是经对天然水净化处理得到的。下面我们通过对河水的净化探究,沉淀、过滤、吸附、蒸馏这几种净化方法。 学生听、思考、 进入本课的重点

加絮凝剂使杂质沉降 [设疑]想把河水净化,需经过哪些处理?净化前先加絮凝剂,为什么? 阅读教材、进行实验实验1:向两个盛有河水的烧杯中加入明矾,和另一杯河水对比,观察现象,讨论加明矾的作用。 培养用实验解决问题的学习方式,培养表达能力。

重点进行过滤的操作 [问题]1.怎样把水中的沉降物除去 2.过滤时要注意什么问题 师讲解演示后由学生动手完成。[巡堂指导] 设计过滤装置,分工合作进行过滤操作。根据实验成败,讨论总结过滤实验需要注意的事项。(一贴、二低、三靠 培养学生动手实验的能力,培养学生分析问题、解决问题的能力。

可以利用什么物品代替实验室中的滤纸和漏斗来过滤液体? 思考、讨论、回答 使化学和生活紧密联系。

[设疑]1.比较未经处理的天然水和经过不同程度处理的水,有什么不同?2.沉淀、过滤这两种方法主要除去什么样的杂质? 讨论、小结。 培养比较分析能力和概括能力。培养发散思维的能力。

转入活性碳吸附性的教学 [多媒体展示]活性炭净水器;介绍活性炭的吸附作用。[设疑]用活性炭进行过滤有什么优点? 学生观看后会明白:吸附(除杂质、除异味、除色) 培养学生运用比较、归纳总结方法对所得信息加工的能力

净化水的消毒过程是不可少的 [设问]现在我们得到的是自来水吗?缺少什么操作?[设疑]常用于水的消毒方法有哪些?下面让我们看一下自来水厂净水过程的示意图![多媒体展示]自来水厂的净水过程。 用简易水过滤器得到的天然水,没有消毒。讨论回答。观看并思考。 为学生提供认识和探索周围事物的素材和线索;使学生感受身边的化学。

转入净化硬水和软水的教学(煮沸、蒸馏) [投影]阅读教材完成下列问题:家中的水壶长时间烧水后,内壁有什么现象?什么样的水叫软水?什么样的水叫硬水?如何检验硬水和软水?使用硬水会给生活和生产带来哪些麻烦?怎样使硬水软化?水壶盖上的蒸馏水是经历了哪些过程得到的?[实验]介绍实验室制取蒸馏水的装置原理及注意事项。 学生带着问题阅读教材后小组抢答观察蒸馏水的制取实验。 引出硬水和软水的概念。培养学生阅读归纳的能力教会学生利用简单的方法检验硬水和软水激发学生的求知欲望

小结 指导学生对本节课进行小结和评价。 小组对比讨论各自的失败和成功之处,做自我评价和小组互评。交流总结本节课所学知识,提出尚存疑问,相互解答。 促使学生取长补短,学会反思和自我评价。渗透保护水资源和节约用水的意识,回顾本节课的内容,进行保护水资源和节约用水的教育。

习题巩固 投影习题 学生完成 巩固新知,当堂消化

课后作业 收集一些资料,从卫生、健康角度对如何正确选择饮用水(自来水、矿泉水、纯净水、蒸馏水……)提出自己的看法。 查阅资料概括总结。 把学习延伸到课下节课。

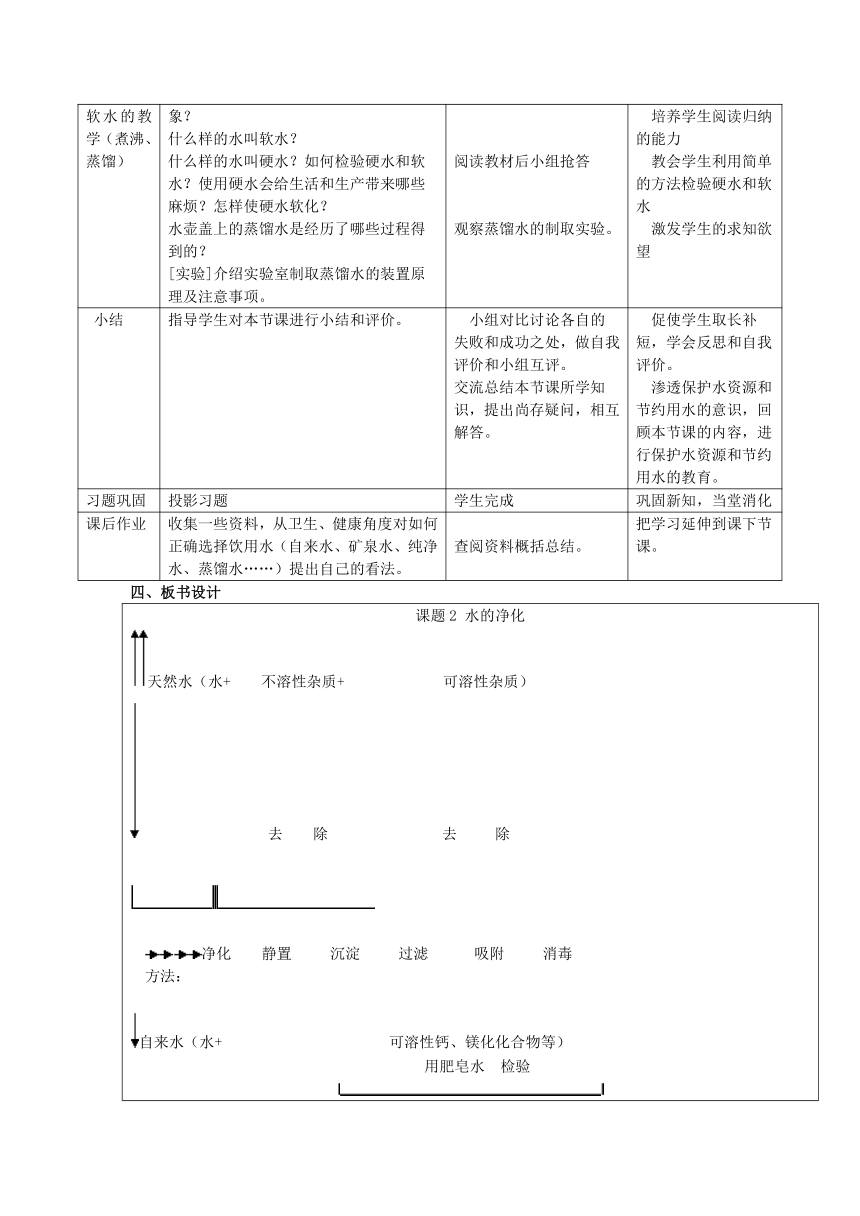

四、板书设计

课题2 水的净化天然水(水+ 不溶性杂质+ 可溶性杂质) 去 除 去 除净化 静置 沉淀 过滤 吸附 消毒方法: 自来水(水+ 可溶性钙、镁化化合物等)用肥皂水 检验 泡沫少 泡沫丰富 (硬水)生活:煮沸 (软水) 实验室:蒸馏

五、导学案

【学习目标】(1)了解纯水与自然水、硬水与软水的区别。(2)了解吸附、沉淀、过滤和蒸馏等净水的方法。【自主学习】根据课前预习以及课本内容,解决下列问题:(你能行!)1.纯水:无色、无味,清澈透明,属于 。2.天然水:含有许多 杂质和 杂质,常呈浑浊状,属于 。3.自来水厂净水过程天然水→加 →沉淀→ → 吸附→ →自来水。4.吸附①絮凝剂吸附:利用明矾溶于水生成的 将较小的悬浮颗粒吸附成较大的悬浮颗粒而沉降。②活性炭吸附:能吸附水中 杂质和少量 杂质,除去 。5.(1)硬水:含有 较多的水。(2)软水:不含或含较少 的水。实验探究:【实验3-3】水的种类实验现象硬水 软水 6.硬水的危害有哪些?(1)和肥皂反应,降低洗涤效果。(2)锅炉烧水时,易形成 ,妨碍热传导,严重时可能引起 。(3)饮用硬水,会影响人体健康。7.硬水软化的方法(1)生活中:采用 法(2)实验室:采用 法。8.①蒸馏原理:通过加热的方法使水变成水蒸气,然后冷凝成水。②实验时应注意:a.烧瓶需垫 。b.烧瓶中水的体积约为其容积的 。c.烧瓶中加沸石的目的是 。d.不能使液体剧烈沸腾以防 。e.弃去开始馏出的部分液体。【合作学习】1.过滤,可用于分离 与 过滤的注意事项: “一贴”(1) “二低”(2) (3) “三靠“(4) (5) (6) 过滤后所得滤纸上的物质是 ,漏斗下端烧杯中的液体是 问题讨论:(1)为何有些同学得到的滤液不澄清?有哪些原因造成? (2) 要使滤液变澄清,怎么做?【拓展学习】根据下面水的净化方法、原理及作用,解释家中水从井中到可以饮用所经历各过程的作用。 原理 作用沉淀静置,使不溶性杂质与水分层除去不溶性杂质过滤把液体与不溶于液体的固体分离除去不溶性杂质吸附 利用活性炭的吸附作用把天然水中一些可溶性杂质和臭味物质吸附在表面除去可溶性杂质和不溶性杂质蒸馏通过加热使硬水中的钙、镁化合物分解生成沉淀硬水软化三、我的收获:四、达标检测1. 列净化的操作,净化程度最高的是( )A.静置B.吸附C.过滤D.蒸馏2.下列方法中能够用来区别硬水和软水的是( )A.观察颜色B.加入明矾,搅拌C.溶解食盐D.加肥皂水搅拌3. 下列物质适合用过滤方法分离的是( )A.食盐和蔗糖的混合物 B.将粗盐(含泥沙)提纯C.酒精和水的混合物 D.植物油和水的混合物4. 指出图中的错误: (1) ;(2) 。5.实验探究:如何鉴别蒸馏水、食盐水?①此过程中要用到哪些仪器 ②设计实验方案并完成下表 实验步骤现象蒸馏水 食盐水

六、教学反思:

1.从总体上看,本节课基本上达到了新课程标准要求的预期目标,即:充分利用各种社会资源,挖掘教材,发展教材,根据本地、本校的实际情况,创造性地使用新教材,在人类文化背景下构建知识体系,使单调的化学实验基本操作教学富有启发性、探究性和人文精神意境,体现出其应有的实际应用价值,达到科学教育与人文教育相映生辉的效果,在实践中促进学生发展,课堂活而有序、活而有效,教师起着组织者。引导者、合作者等作用。

2.此外,教师在处理因课前无法预计学生的知识点的迁移方式和思维深度而暴露的问题时,能时刻关注并追随学生的思维活动,不断调整自己的思维活动,及时有目的地组织学生相互交流和讨论,巧妙诱导。点拨的方式也有一定的技巧性,既有利于培养学生交流与合作的能力,也有利于发展学生的评价能力,达到师生互动、主动建构的目的。

3.不足之处:课时延长了 3min,原因是在探究时间控制上把握欠佳,讨论问题过细,花费时间较长。说明什么时候探究、什么时候讨论,要探究多长时间,讨论什么问题、讨论多长时间等,仍是笔者需要调整、思考的问题。

七、点评与分析

【教学目标】

贴近生活、联系社会实际、增加动手实践能力是学生的强烈希望和要求,也是学生适应现代生活和未来发展、提高科学素养和人文素养的需要。因此,教学时要充分发挥化学课程对培养学生人文精神的积极作用,注意从学生熟悉的身边现象入手,寻找新的视角和切入点,引导他们感受身边的化学物质和化学变化,增强学习的兴趣,发现问题、展开探究以获得新的知识和经验,加深对化学知识在生活实际中应用的认识,关注人类面临的与化学相关的社会问题,有意识地引导学生从多个角度对有关问题作出价值判断,培养学生的社会责任感、参与意识与决策能力。

【教学设计】

把握已有经验是激发学生创新潜能、提高实践能力的重要前提。从教学过程与调查所见,科学探究能力的形成与发展是一个逐步提高、不断进步的过程。教学时立足于学生的学习基础、能力发展水平以及兴趣爱好和潜能,根据其形象思维、感性思维和经验型的逻辑思维为主的特点,设计必要的教学环节,让学生自我发现其原有认识中的不科学和片面的成分,主动构建抽象的概念和结论,理解化学、技术和社会的相互作用,提高学生的实践能力。

一、基本信息

课题

授课学校

授课时间

教学设计及授课人

二、对本节课的基本认识与理解

教材分析 《水的净化》选自人教版九年级化学第四单元自然界的水课题2。水是学习了空气、氧气之后,学习的另一种生活中离不开的物质。本课题以水为载体围绕水的净化问题,将吸附、沉淀、过滤和蒸馏等净化水的方法有序地串起来,前半部分介绍含不溶性杂质水的净化方法,后半部分以硬水软化为例介绍可溶解性杂质水的净化方法。其中过滤和蒸馏是初中化学中重要的实验操作技能,也是本课题重点学习的内容。过滤操作又为第十一单元的粗盐的提纯打下了基础,因此教材起到了承上启下的作用。

学情分析 本课内容与生活密切相关,学生的学习热情很高,尽管讲解难度不大,但学生要真正理解和掌握本课题内容,动手实验便起决定性的作用,所以引导学生积极正确地进行实验操作与探究,便成了本课题教学的重点。

教学目标

教学重点 纯水与自然水、硬水和软水的区别;沉淀、过滤、吸附和蒸馏等净水的方法

教学难点 过滤的操作方法,学生动手实验能力的培养。

教学手段教学方法 仪器药品 铁架台、烧杯、漏斗、玻璃棒、滤纸、剪刀、酒精灯、火柴、石棉网、导气管、试管、锥形瓶、胶塞、明矾、河水、水、多媒体等。

其他资源 导学案

创设问题情景→实验探究→得出结论→联系实际→提出问题→实验探究→解决问题→发挥想象→提高兴趣。

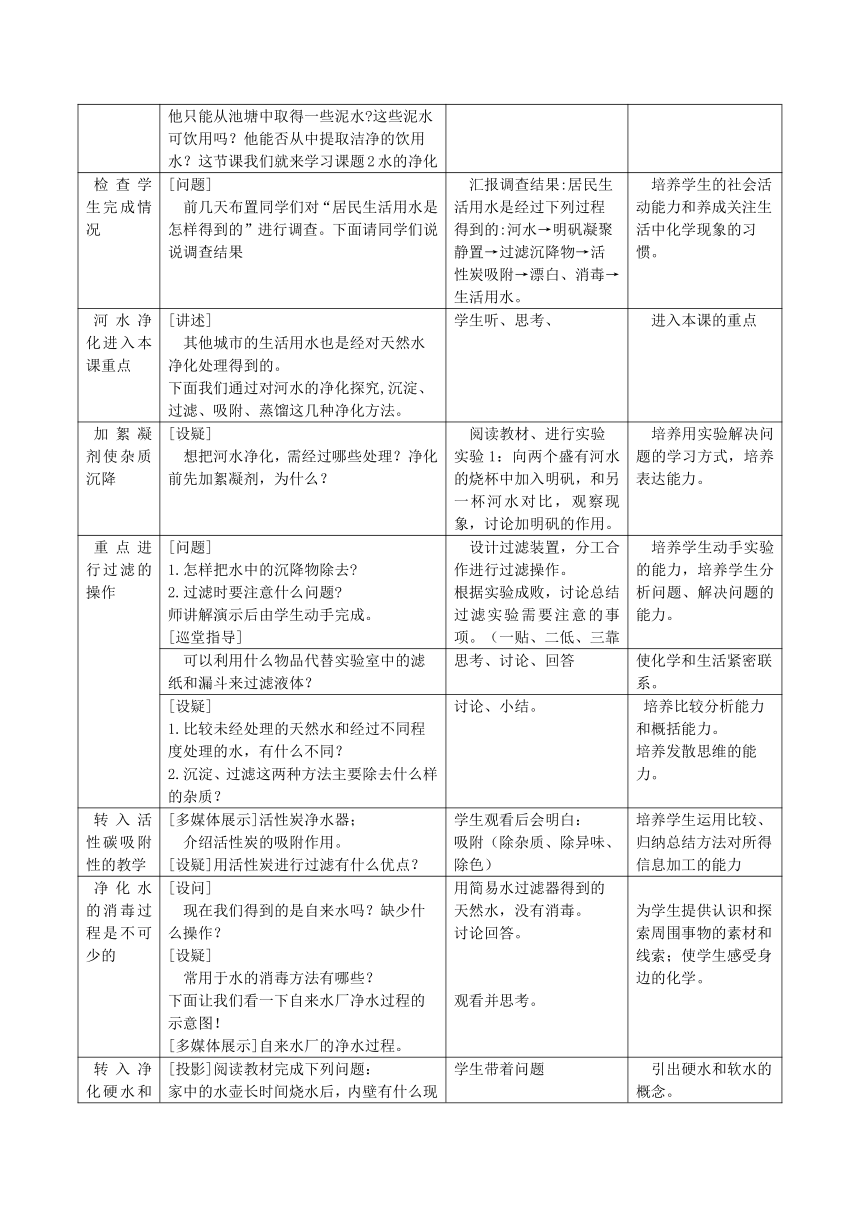

三、教与学的过程设计

教学环节 教师活动 学生活动 设计宗旨与意图

创设情景引出课题 今天很高兴能与大家一起来研究生活中的一些科学问题。有关《鲁滨逊漂流记》的故事相信大家都已经很熟悉,俗话说:“人可一日无餐,不可一日无水”。有没有想过他流落荒岛,他只能从池塘中取得一些泥水 这些泥水可饮用吗?他能否从中提取洁净的饮用水?这节课我们就来学习课题2水的净化 听老师讲解,思考 创设热烈的学习氛围,激发学生学习化学的热情,同时引入本课主题—水的净化。

检查学生完成情况 [问题]前几天布置同学们对“居民生活用水是怎样得到的”进行调查。下面请同学们说说调查结果 汇报调查结果:居民生活用水是经过下列过程得到的:河水→明矾凝聚静置→过滤沉降物→活性炭吸附→漂白、消毒→生活用水。 培养学生的社会活动能力和养成关注生活中化学现象的习惯。

河水净化进入本课重点 [讲述]其他城市的生活用水也是经对天然水净化处理得到的。下面我们通过对河水的净化探究,沉淀、过滤、吸附、蒸馏这几种净化方法。 学生听、思考、 进入本课的重点

加絮凝剂使杂质沉降 [设疑]想把河水净化,需经过哪些处理?净化前先加絮凝剂,为什么? 阅读教材、进行实验实验1:向两个盛有河水的烧杯中加入明矾,和另一杯河水对比,观察现象,讨论加明矾的作用。 培养用实验解决问题的学习方式,培养表达能力。

重点进行过滤的操作 [问题]1.怎样把水中的沉降物除去 2.过滤时要注意什么问题 师讲解演示后由学生动手完成。[巡堂指导] 设计过滤装置,分工合作进行过滤操作。根据实验成败,讨论总结过滤实验需要注意的事项。(一贴、二低、三靠 培养学生动手实验的能力,培养学生分析问题、解决问题的能力。

可以利用什么物品代替实验室中的滤纸和漏斗来过滤液体? 思考、讨论、回答 使化学和生活紧密联系。

[设疑]1.比较未经处理的天然水和经过不同程度处理的水,有什么不同?2.沉淀、过滤这两种方法主要除去什么样的杂质? 讨论、小结。 培养比较分析能力和概括能力。培养发散思维的能力。

转入活性碳吸附性的教学 [多媒体展示]活性炭净水器;介绍活性炭的吸附作用。[设疑]用活性炭进行过滤有什么优点? 学生观看后会明白:吸附(除杂质、除异味、除色) 培养学生运用比较、归纳总结方法对所得信息加工的能力

净化水的消毒过程是不可少的 [设问]现在我们得到的是自来水吗?缺少什么操作?[设疑]常用于水的消毒方法有哪些?下面让我们看一下自来水厂净水过程的示意图![多媒体展示]自来水厂的净水过程。 用简易水过滤器得到的天然水,没有消毒。讨论回答。观看并思考。 为学生提供认识和探索周围事物的素材和线索;使学生感受身边的化学。

转入净化硬水和软水的教学(煮沸、蒸馏) [投影]阅读教材完成下列问题:家中的水壶长时间烧水后,内壁有什么现象?什么样的水叫软水?什么样的水叫硬水?如何检验硬水和软水?使用硬水会给生活和生产带来哪些麻烦?怎样使硬水软化?水壶盖上的蒸馏水是经历了哪些过程得到的?[实验]介绍实验室制取蒸馏水的装置原理及注意事项。 学生带着问题阅读教材后小组抢答观察蒸馏水的制取实验。 引出硬水和软水的概念。培养学生阅读归纳的能力教会学生利用简单的方法检验硬水和软水激发学生的求知欲望

小结 指导学生对本节课进行小结和评价。 小组对比讨论各自的失败和成功之处,做自我评价和小组互评。交流总结本节课所学知识,提出尚存疑问,相互解答。 促使学生取长补短,学会反思和自我评价。渗透保护水资源和节约用水的意识,回顾本节课的内容,进行保护水资源和节约用水的教育。

习题巩固 投影习题 学生完成 巩固新知,当堂消化

课后作业 收集一些资料,从卫生、健康角度对如何正确选择饮用水(自来水、矿泉水、纯净水、蒸馏水……)提出自己的看法。 查阅资料概括总结。 把学习延伸到课下节课。

四、板书设计

课题2 水的净化天然水(水+ 不溶性杂质+ 可溶性杂质) 去 除 去 除净化 静置 沉淀 过滤 吸附 消毒方法: 自来水(水+ 可溶性钙、镁化化合物等)用肥皂水 检验 泡沫少 泡沫丰富 (硬水)生活:煮沸 (软水) 实验室:蒸馏

五、导学案

【学习目标】(1)了解纯水与自然水、硬水与软水的区别。(2)了解吸附、沉淀、过滤和蒸馏等净水的方法。【自主学习】根据课前预习以及课本内容,解决下列问题:(你能行!)1.纯水:无色、无味,清澈透明,属于 。2.天然水:含有许多 杂质和 杂质,常呈浑浊状,属于 。3.自来水厂净水过程天然水→加 →沉淀→ → 吸附→ →自来水。4.吸附①絮凝剂吸附:利用明矾溶于水生成的 将较小的悬浮颗粒吸附成较大的悬浮颗粒而沉降。②活性炭吸附:能吸附水中 杂质和少量 杂质,除去 。5.(1)硬水:含有 较多的水。(2)软水:不含或含较少 的水。实验探究:【实验3-3】水的种类实验现象硬水 软水 6.硬水的危害有哪些?(1)和肥皂反应,降低洗涤效果。(2)锅炉烧水时,易形成 ,妨碍热传导,严重时可能引起 。(3)饮用硬水,会影响人体健康。7.硬水软化的方法(1)生活中:采用 法(2)实验室:采用 法。8.①蒸馏原理:通过加热的方法使水变成水蒸气,然后冷凝成水。②实验时应注意:a.烧瓶需垫 。b.烧瓶中水的体积约为其容积的 。c.烧瓶中加沸石的目的是 。d.不能使液体剧烈沸腾以防 。e.弃去开始馏出的部分液体。【合作学习】1.过滤,可用于分离 与 过滤的注意事项: “一贴”(1) “二低”(2) (3) “三靠“(4) (5) (6) 过滤后所得滤纸上的物质是 ,漏斗下端烧杯中的液体是 问题讨论:(1)为何有些同学得到的滤液不澄清?有哪些原因造成? (2) 要使滤液变澄清,怎么做?【拓展学习】根据下面水的净化方法、原理及作用,解释家中水从井中到可以饮用所经历各过程的作用。 原理 作用沉淀静置,使不溶性杂质与水分层除去不溶性杂质过滤把液体与不溶于液体的固体分离除去不溶性杂质吸附 利用活性炭的吸附作用把天然水中一些可溶性杂质和臭味物质吸附在表面除去可溶性杂质和不溶性杂质蒸馏通过加热使硬水中的钙、镁化合物分解生成沉淀硬水软化三、我的收获:四、达标检测1. 列净化的操作,净化程度最高的是( )A.静置B.吸附C.过滤D.蒸馏2.下列方法中能够用来区别硬水和软水的是( )A.观察颜色B.加入明矾,搅拌C.溶解食盐D.加肥皂水搅拌3. 下列物质适合用过滤方法分离的是( )A.食盐和蔗糖的混合物 B.将粗盐(含泥沙)提纯C.酒精和水的混合物 D.植物油和水的混合物4. 指出图中的错误: (1) ;(2) 。5.实验探究:如何鉴别蒸馏水、食盐水?①此过程中要用到哪些仪器 ②设计实验方案并完成下表 实验步骤现象蒸馏水 食盐水

六、教学反思:

1.从总体上看,本节课基本上达到了新课程标准要求的预期目标,即:充分利用各种社会资源,挖掘教材,发展教材,根据本地、本校的实际情况,创造性地使用新教材,在人类文化背景下构建知识体系,使单调的化学实验基本操作教学富有启发性、探究性和人文精神意境,体现出其应有的实际应用价值,达到科学教育与人文教育相映生辉的效果,在实践中促进学生发展,课堂活而有序、活而有效,教师起着组织者。引导者、合作者等作用。

2.此外,教师在处理因课前无法预计学生的知识点的迁移方式和思维深度而暴露的问题时,能时刻关注并追随学生的思维活动,不断调整自己的思维活动,及时有目的地组织学生相互交流和讨论,巧妙诱导。点拨的方式也有一定的技巧性,既有利于培养学生交流与合作的能力,也有利于发展学生的评价能力,达到师生互动、主动建构的目的。

3.不足之处:课时延长了 3min,原因是在探究时间控制上把握欠佳,讨论问题过细,花费时间较长。说明什么时候探究、什么时候讨论,要探究多长时间,讨论什么问题、讨论多长时间等,仍是笔者需要调整、思考的问题。

七、点评与分析

【教学目标】

贴近生活、联系社会实际、增加动手实践能力是学生的强烈希望和要求,也是学生适应现代生活和未来发展、提高科学素养和人文素养的需要。因此,教学时要充分发挥化学课程对培养学生人文精神的积极作用,注意从学生熟悉的身边现象入手,寻找新的视角和切入点,引导他们感受身边的化学物质和化学变化,增强学习的兴趣,发现问题、展开探究以获得新的知识和经验,加深对化学知识在生活实际中应用的认识,关注人类面临的与化学相关的社会问题,有意识地引导学生从多个角度对有关问题作出价值判断,培养学生的社会责任感、参与意识与决策能力。

【教学设计】

把握已有经验是激发学生创新潜能、提高实践能力的重要前提。从教学过程与调查所见,科学探究能力的形成与发展是一个逐步提高、不断进步的过程。教学时立足于学生的学习基础、能力发展水平以及兴趣爱好和潜能,根据其形象思维、感性思维和经验型的逻辑思维为主的特点,设计必要的教学环节,让学生自我发现其原有认识中的不科学和片面的成分,主动构建抽象的概念和结论,理解化学、技术和社会的相互作用,提高学生的实践能力。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件