人教版九年级化学优秀教案+导学案:课题2 氧气

文档属性

| 名称 | 人教版九年级化学优秀教案+导学案:课题2 氧气 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 126.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2014-10-24 15:11:28 | ||

图片预览

文档简介

课题2 氧气

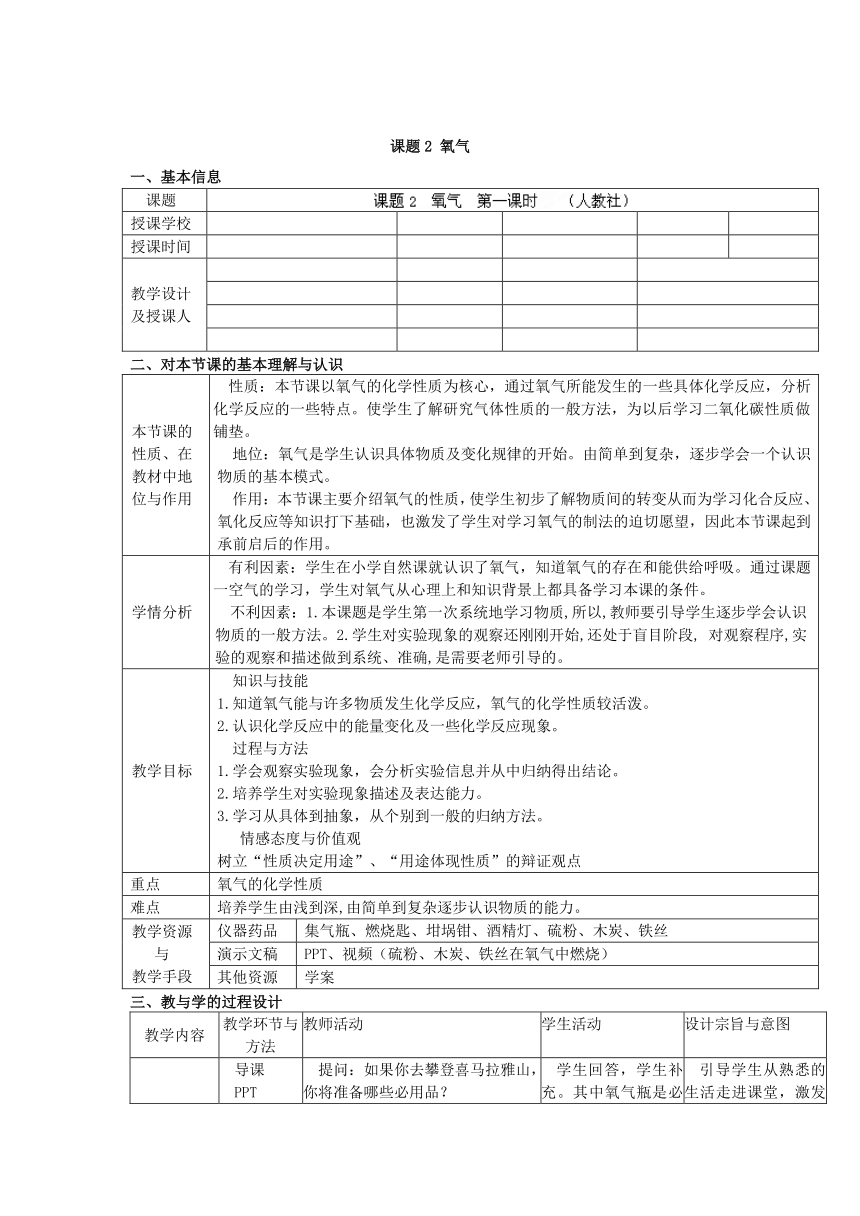

一、基本信息

课题

授课学校

授课时间

教学设计及授课人

二、对本节课的基本理解与认识

本节课的性质、在教材中地位与作用 性质:本节课以氧气的化学性质为核心,通过氧气所能发生的一些具体化学反应,分析化学反应的一些特点。使学生了解研究气体性质的一般方法,为以后学习二氧化碳性质做铺垫。地位:氧气是学生认识具体物质及变化规律的开始。由简单到复杂,逐步学会一个认识物质的基本模式。作用: 本节课主要介绍氧气的性质,使学生初步了解物质间的转变从而为学习化合反应、氧化反应等知识打下基础,也激发了学生对学习氧气的制法的迫切愿望,因此本节课起到承前启后的作用。

学情分析 有利因素:学生在小学自然课就认识了氧气,知道氧气的存在和能供给呼吸。通过课题一空气的学习,学生对氧气从心理上和知识背景上都具备学习本课的条件。不利因素:1.本课题是学生第一次系统地学习物质,所以,教师要引导学生逐步学会认识物质的一般方法。2.学生对实验现象的观察还刚刚开始,还处于盲目阶段, 对观察程序,实验的观察和描述做到系统、准确,是需要老师引导的。

教学目标 知识与技能 1.知道氧气能与许多物质发生化学反应,氧气的化学性质较活泼。2.认识化学反应中的能量变化及一些化学反应现象。过程与方法 1.学会观察实验现象,会分析实验信息并从中归纳得出结论。2.培养学生对实验现象描述及表达能力。3.学习从具体到抽象,从个别到一般的归纳方法。情感态度与价值观 树立“性质决定用途”、“用途体现性质”的辩证观点

重点 氧气的化学性质

难点 培养学生由浅到深,由简单到复杂逐步认识物质的能力。

教学资源与教学手段 仪器药品 集气瓶、燃烧匙、坩埚钳、酒精灯、硫粉、木炭、铁丝

演示文稿 PPT、视频(硫粉、木炭、铁丝在氧气中燃烧)

其他资源 学案

三、教与学的过程设计

教学内容 教学环节与方法 教师活动 学生活动 设计宗旨与意图

导课PPT 提问:如果你去攀登喜马拉雅山,你将准备哪些必用品?讲述:地球上的一切生命体都离不开氧气,人类的生产活动也需要氧气,所以人们曾把它叫做“养气”。氧气有哪些重要的性质呢? 学生回答,学生补充。其中氧气瓶是必不可少的。人不吃饭能维持生命6—7天,然而人如果处在无氧气的环境中,只能维持6—7分钟。 引导学生从熟悉的生活走进课堂,激发学生的学习兴趣。

观察并描述氧气的物理性质 出示一瓶制好的氧气 PPT:氧气三态图及氧气瓶视频:液氧 提问:1.物理性质包括哪些方面呢 2.请先来描述氧气的色、态、味。3.氧气溶于水吗?鱼在水中靠什么呼吸?由此可推知氧气的溶解性如何? 回忆并回答:色、态、味、密度、熔、沸点和溶水性。描述:无色、无味的气体。学生各抒己见 引导学生研究物质从物理性质入手,让学生逐步形成认识物质的方法;培养学生树立科学研究的严谨态度。

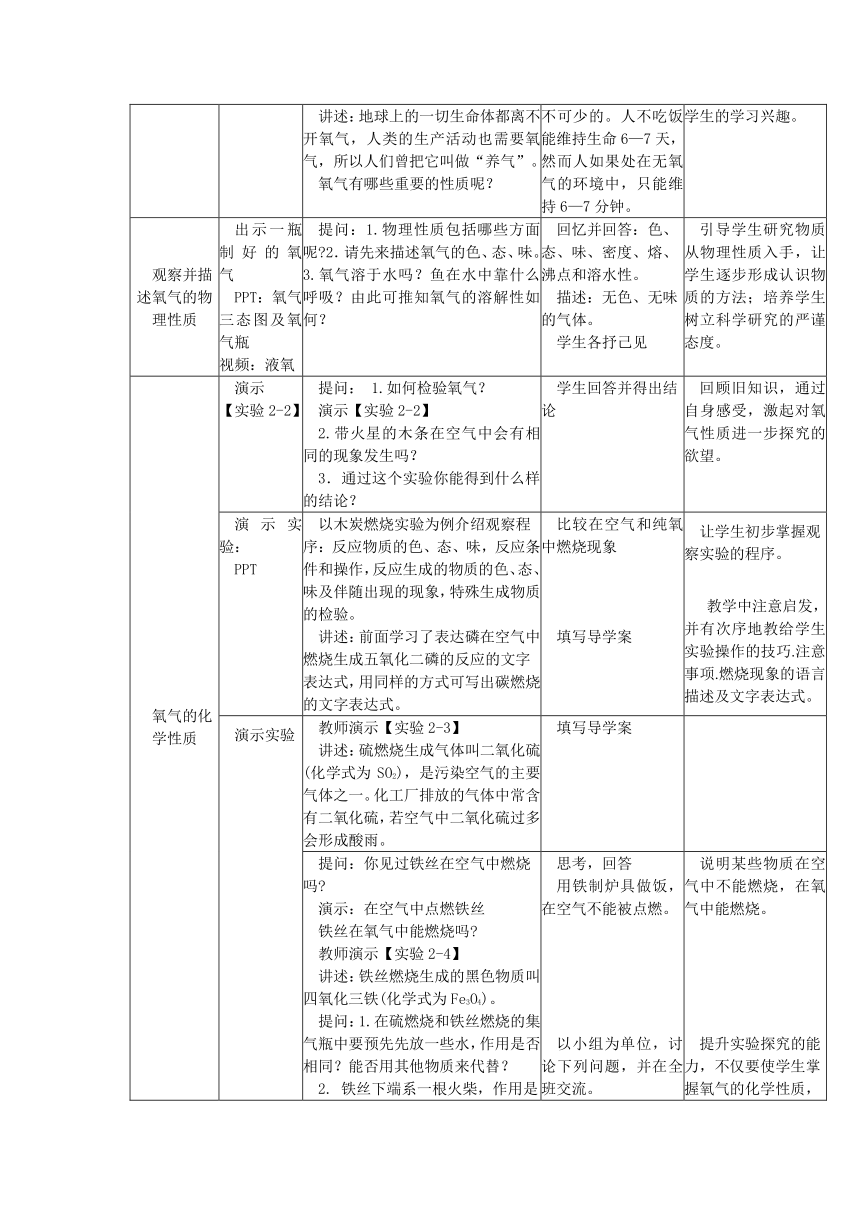

氧气的化学性质 演示【实验2-2】 提问: 1.如何检验氧气?演示【实验2-2】2.带火星的木条在空气中会有相同的现象发生吗?3.通过这个实验你能得到什么样的结论? 学生回答并得出结论 回顾旧知识,通过自身感受,激起对氧气性质进一步探究的欲望。

演示实验:PPT 以木炭燃烧实验为例介绍观察程序:反应物质的色、态、味,反应条件和操作,反应生成的物质的色、态、味及伴随出现的现象,特殊生成物质的检验。 讲述:前面学习了表达磷在空气中燃烧生成五氧化二磷的反应的文字表达式,用同样的方式可写出碳燃烧的文字表达式。 比较在空气和纯氧中燃烧现象填写导学案 让学生初步掌握观察实验的程序。教学中注意启发,并有次序地教给学生实验操作的技巧.注意事项.燃烧现象的语言描述及文字表达式。

演示实验 教师演示【实验2-3】讲述:硫燃烧生成气体叫二氧化硫(化学式为SO2),是污染空气的主要气体之一。化工厂排放的气体中常含有二氧化硫,若空气中二氧化硫过多会形成酸雨。 填写导学案

提问:你见过铁丝在空气中燃烧吗 演示:在空气中点燃铁丝铁丝在氧气中能燃烧吗 教师演示【实验2-4】讲述:铁丝燃烧生成的黑色物质叫四氧化三铁(化学式为Fe3O4)。提问:1.在硫燃烧和铁丝燃烧的集气瓶中要预先先放一些水,作用是否相同?能否用其他物质来代替?2. 铁丝下端系一根火柴,作用是什么?3. 做铁丝在氧气中燃烧时,要将铁丝绕成螺旋状,其原因是什么?4.为什么要等火柴燃烧临近燃灭时,再将铁丝插入集气瓶?5.如果实验中没有观察到铁丝燃烧的现象,其原因可能是什么? 思考,回答用铁制炉具做饭,在空气不能被点燃。以小组为单位,讨论下列问题,并在全班交流。 说明某些物质在空气中不能燃烧,在氧气中能燃烧。提升实验探究的能力,不仅要使学生掌握氧气的化学性质,更重要的是培养学生科学的实验方法和严谨的科学态度。

小结 提问:通过木炭、硫、铁在氧气中反应,我们可总结出氧气有哪些化学性质呢 ?提问:请同学们说说你所知道的氧气支持燃烧的例子。过渡:氧气的性质决定用途,用途体现氧气的性质,再次播放有关氧气用途的影片。 学生间相互讨论,并得出可能的结果。总结:1.可燃物在氧气中比在空气中燃烧要剧烈。2.某些在空气中不能燃烧的物质,在氧气中能燃烧。说明氧气的化学性质较活泼。讨论,回答:航天航空、气焊气割等。 学会总结

课堂练习 见导学案呈现,大屏幕出示答案

课后作业 三、课后作业:教材36页1、2、3【(1)(2)(3)(4)】

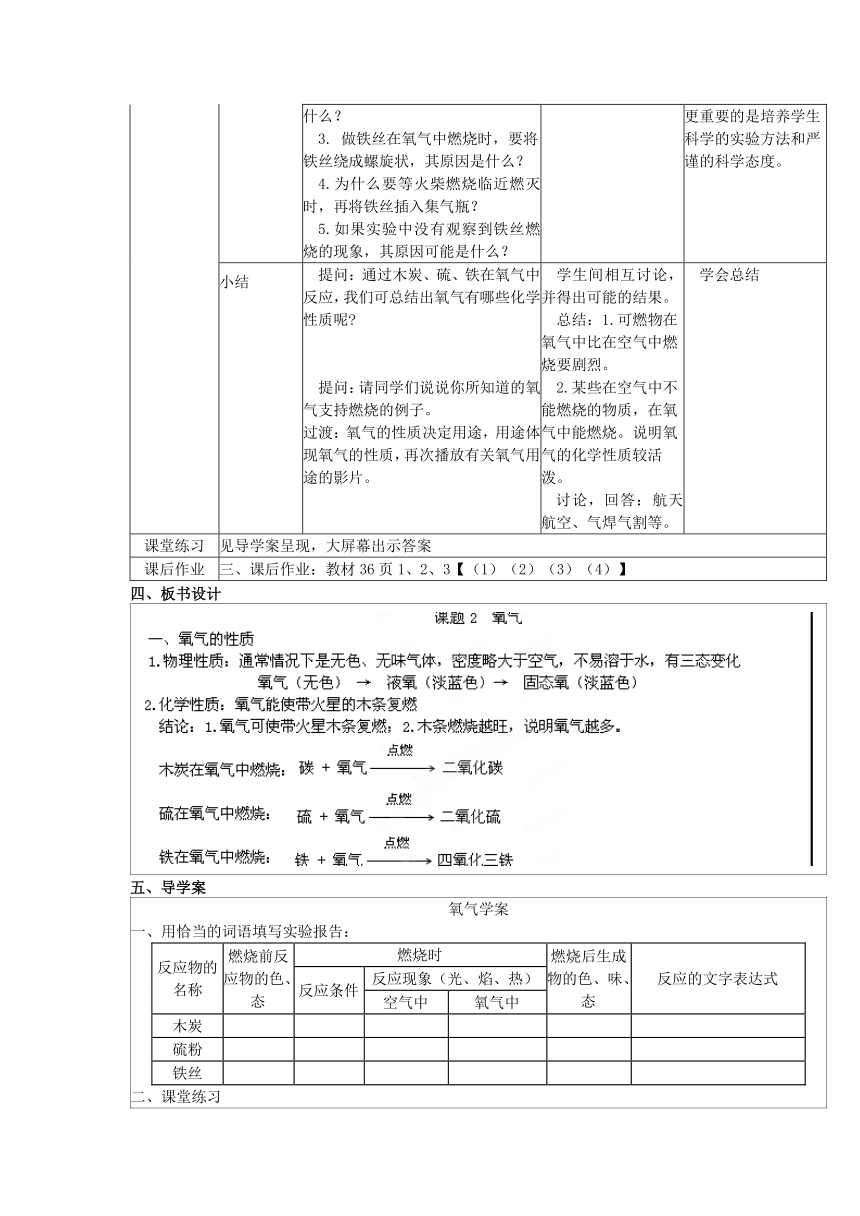

四、板书设计

五、导学案

氧气学案一、用恰当的词语填写实验报告:反应物的名称燃烧前反应物的色、态燃烧时燃烧后生成物的色、味、态反应的文字表达式反应条件反应现象(光、焰、热)空气中氧气中木炭 硫粉 铁丝二、课堂练习1.用一根带火星的木条插入一瓶无色气体中,木条复燃并剧烈燃烧,该气体是( )A.空气 B.氧气 C.二氧化碳 D.氮气2.下列关于氧气性质的叙述错误的是( )A.通常状况下不易溶于水 B.通常状况下密度略大于空气C.通常状况下是无色无味气体 D.与其他物质反应中表现可燃性3.下列物质在空气或氧气中燃烧时,现象描述现象正确的是( ) A.红磷在氧气中剧烈燃烧,冒出浓烈的黑烟,放出热量,生成黑色粉末B.铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,放出热量,生成红色粉末C.木炭在氧气中燃烧,发出白光,放出热量,产生能使石灰水变浑浊的气体D.硫在氧气中燃烧,发出微弱淡蓝色火焰,放出热量,产生没有气味的气体4.下列现象,最能说明铁丝在氧气中燃烧是化学变化的是( )A.火星四射 B.发光 C.放热 D.生成黑色固体5.下列做氧气性质实验的操作,不正确的是( )A.将盛有木炭的燃烧匙由上而下快速伸入集气瓶底B.做细铁丝燃烧实验时,集气瓶底留少量水或细沙C.将盛有燃着的硫粉的燃烧匙由上而下缓慢伸入集气瓶底 D.实验前细铁丝要打磨光亮6.化学反应的程度与反应物浓度之间有一定的规律可循。某实验小组取等质量木炭和等质量硫分别在容积相同的集气瓶中燃烧,通过A、B两组对比实验现象,可得出的规律是 。实验步骤实验现象反应的文字表达式A(1)木炭在空气中燃烧(1)木炭红热产生的气体都能使澄清石灰水变浑浊(2)木炭在氧气中燃烧(2)B(3)硫在空气中燃烧(3)微弱淡蓝色火焰产生的气体都有刺激性气味(4)硫在在氧气中燃烧(4)7.为除去密闭容器中空气的氧气,可燃物最好选用( )A.木炭 B.硫粉 C.铁丝 D.红磷8.对下列实验指定容器中的水,其解释没有体现水的主要作用的是 ( )答案:1.B 2.D 3.C 4.D 5.A 6.发出白光,蓝紫色火焰, 物质在氧气中燃烧比在空气中燃烧剧烈 7.D 8.A三、总结反馈请你记录独立完成课后作业时的相关情况1.你独立完成课后作业时,你认为题目难度大的是( ),课后作业中( )和同学答案不一样,讨论后仍不明白的是( ),将题号填在括号中,可以多选。2.记录你完成课后作业所用的时间( )。

六、教学反思

1.本节重点是氧气的化学性质,学生观察实验现象时既要细致,又要有重点。利用学案设计的表格让学生了解要填写的内容,再观察实验,可避免观察的盲目性。逐个写出氧气反应的文字表达式,和各物质的化学式,可以为氧化反应的概念的引出和化学方程式的学习打下基础。

2.硫燃烧实验产物有害,教师亲自完成,其他实验都用学生来演示,其他同学有时提示,有时纠错,效果都很好,学生们更高兴。这也使我感到今后要充分的相信学生,不要再束缚他们的手脚。

3.一些学生对实验的观察有流于形式的倾向,只注意重点现象,而忽略了整个操作过程的关键细节的探讨,很少思考“为什么”。还有一部分学生,观察完实验,就认为掌握了,没有继续对老师指出的规范语言进行加深理解,以至于课后作业笔答时,仍较不准。

4.教学过程中对课堂的掌控能力还是有待提高。在现象交流的环节需要让更多的学生发表自己的观点,根据学生出现的不同现象,让学生分析可能的原因,找到做这个实验该有的规范。

七、点评与分析

【教学目标】

教学目标明确,教学目的清晰。教师语言清晰,表达准确,实验操作熟练,体现了素质教育面向全体学生的要求。在教学活动中,既注重落实知识学习,又给学生们提供了探究气体的一个基本模式。

【教学方法】

氧气是学生接触研究的第一种气体,学生对气体性质的研究还比较陌生,老师通过让大家感官感触(看、闻、摸)和实验的探究,建立一种探究气体的基本模式。通过实验演示,学生观察到的现象清晰,印象深刻,教师给予学生充分的时间进行推测、观察、实验、讨论、比较、分析归纳,既提高了语言表达能力和动手操作能力,同时又提高了学生分析问题,解决问题的能力,培养了团结协作的精神,充分发挥了学生的主体作用,为今后学习二氧化碳、氢气等气体及性质打下良好的基础。

【教学建议】

在学生进行小组合作学习与教学评价时,只关注对整个小组的评价,忽略学生在活动中的个性反映,有时不能给予积极有效的肯定和激励。要使每一个学生都有动口动手的机会,成为小组学习的合作者。

八、参考资料

1.郝晓红.氧气化学性质实验的改进[J].中学化学教学参考,2012,(08)

2.李明娟.氧气的性质和制取实验的几点思考[J].中学化学教学参考,2004,(Z1)

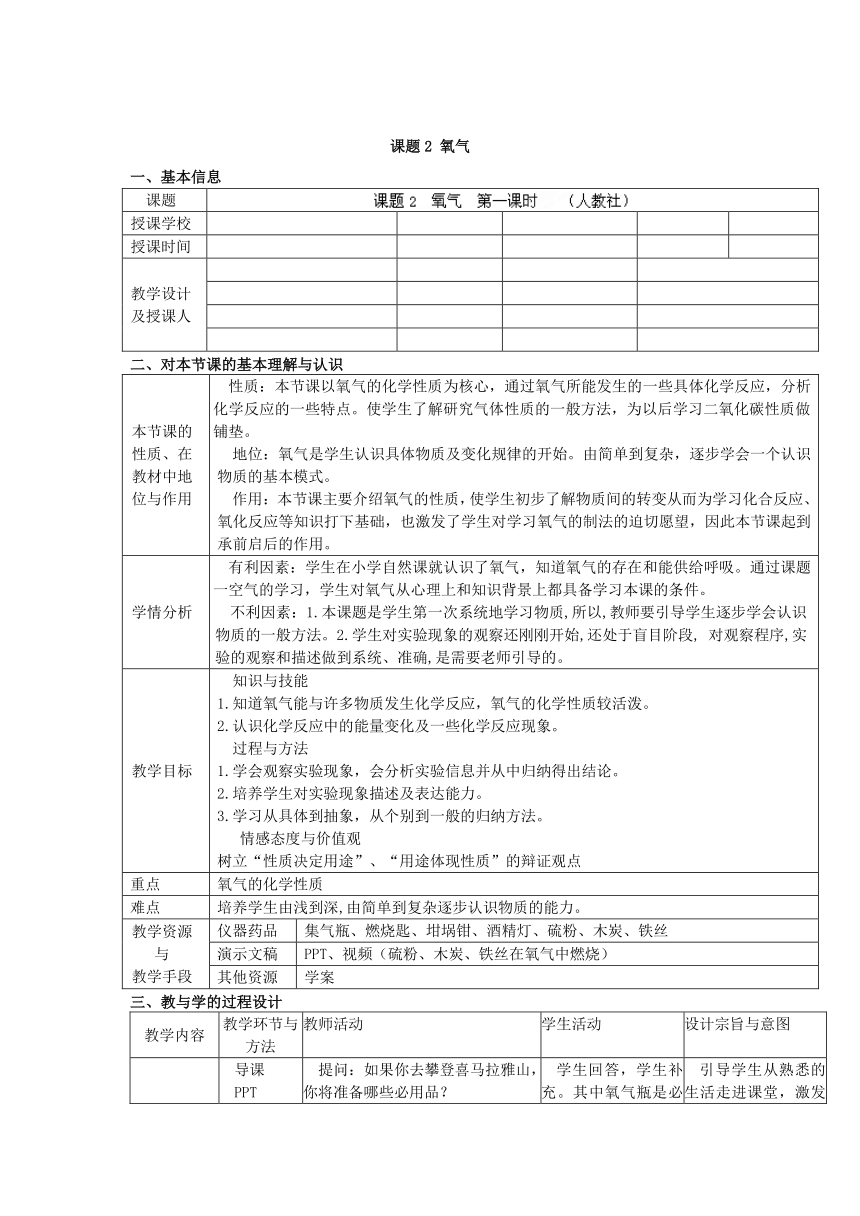

一、基本信息

课题

授课学校

授课时间

教学设计及授课人

二、对本节课的基本理解与认识

本节课的性质、在教材中地位与作用 性质:本节课以氧气的化学性质为核心,通过氧气所能发生的一些具体化学反应,分析化学反应的一些特点。使学生了解研究气体性质的一般方法,为以后学习二氧化碳性质做铺垫。地位:氧气是学生认识具体物质及变化规律的开始。由简单到复杂,逐步学会一个认识物质的基本模式。作用: 本节课主要介绍氧气的性质,使学生初步了解物质间的转变从而为学习化合反应、氧化反应等知识打下基础,也激发了学生对学习氧气的制法的迫切愿望,因此本节课起到承前启后的作用。

学情分析 有利因素:学生在小学自然课就认识了氧气,知道氧气的存在和能供给呼吸。通过课题一空气的学习,学生对氧气从心理上和知识背景上都具备学习本课的条件。不利因素:1.本课题是学生第一次系统地学习物质,所以,教师要引导学生逐步学会认识物质的一般方法。2.学生对实验现象的观察还刚刚开始,还处于盲目阶段, 对观察程序,实验的观察和描述做到系统、准确,是需要老师引导的。

教学目标 知识与技能 1.知道氧气能与许多物质发生化学反应,氧气的化学性质较活泼。2.认识化学反应中的能量变化及一些化学反应现象。过程与方法 1.学会观察实验现象,会分析实验信息并从中归纳得出结论。2.培养学生对实验现象描述及表达能力。3.学习从具体到抽象,从个别到一般的归纳方法。情感态度与价值观 树立“性质决定用途”、“用途体现性质”的辩证观点

重点 氧气的化学性质

难点 培养学生由浅到深,由简单到复杂逐步认识物质的能力。

教学资源与教学手段 仪器药品 集气瓶、燃烧匙、坩埚钳、酒精灯、硫粉、木炭、铁丝

演示文稿 PPT、视频(硫粉、木炭、铁丝在氧气中燃烧)

其他资源 学案

三、教与学的过程设计

教学内容 教学环节与方法 教师活动 学生活动 设计宗旨与意图

导课PPT 提问:如果你去攀登喜马拉雅山,你将准备哪些必用品?讲述:地球上的一切生命体都离不开氧气,人类的生产活动也需要氧气,所以人们曾把它叫做“养气”。氧气有哪些重要的性质呢? 学生回答,学生补充。其中氧气瓶是必不可少的。人不吃饭能维持生命6—7天,然而人如果处在无氧气的环境中,只能维持6—7分钟。 引导学生从熟悉的生活走进课堂,激发学生的学习兴趣。

观察并描述氧气的物理性质 出示一瓶制好的氧气 PPT:氧气三态图及氧气瓶视频:液氧 提问:1.物理性质包括哪些方面呢 2.请先来描述氧气的色、态、味。3.氧气溶于水吗?鱼在水中靠什么呼吸?由此可推知氧气的溶解性如何? 回忆并回答:色、态、味、密度、熔、沸点和溶水性。描述:无色、无味的气体。学生各抒己见 引导学生研究物质从物理性质入手,让学生逐步形成认识物质的方法;培养学生树立科学研究的严谨态度。

氧气的化学性质 演示【实验2-2】 提问: 1.如何检验氧气?演示【实验2-2】2.带火星的木条在空气中会有相同的现象发生吗?3.通过这个实验你能得到什么样的结论? 学生回答并得出结论 回顾旧知识,通过自身感受,激起对氧气性质进一步探究的欲望。

演示实验:PPT 以木炭燃烧实验为例介绍观察程序:反应物质的色、态、味,反应条件和操作,反应生成的物质的色、态、味及伴随出现的现象,特殊生成物质的检验。 讲述:前面学习了表达磷在空气中燃烧生成五氧化二磷的反应的文字表达式,用同样的方式可写出碳燃烧的文字表达式。 比较在空气和纯氧中燃烧现象填写导学案 让学生初步掌握观察实验的程序。教学中注意启发,并有次序地教给学生实验操作的技巧.注意事项.燃烧现象的语言描述及文字表达式。

演示实验 教师演示【实验2-3】讲述:硫燃烧生成气体叫二氧化硫(化学式为SO2),是污染空气的主要气体之一。化工厂排放的气体中常含有二氧化硫,若空气中二氧化硫过多会形成酸雨。 填写导学案

提问:你见过铁丝在空气中燃烧吗 演示:在空气中点燃铁丝铁丝在氧气中能燃烧吗 教师演示【实验2-4】讲述:铁丝燃烧生成的黑色物质叫四氧化三铁(化学式为Fe3O4)。提问:1.在硫燃烧和铁丝燃烧的集气瓶中要预先先放一些水,作用是否相同?能否用其他物质来代替?2. 铁丝下端系一根火柴,作用是什么?3. 做铁丝在氧气中燃烧时,要将铁丝绕成螺旋状,其原因是什么?4.为什么要等火柴燃烧临近燃灭时,再将铁丝插入集气瓶?5.如果实验中没有观察到铁丝燃烧的现象,其原因可能是什么? 思考,回答用铁制炉具做饭,在空气不能被点燃。以小组为单位,讨论下列问题,并在全班交流。 说明某些物质在空气中不能燃烧,在氧气中能燃烧。提升实验探究的能力,不仅要使学生掌握氧气的化学性质,更重要的是培养学生科学的实验方法和严谨的科学态度。

小结 提问:通过木炭、硫、铁在氧气中反应,我们可总结出氧气有哪些化学性质呢 ?提问:请同学们说说你所知道的氧气支持燃烧的例子。过渡:氧气的性质决定用途,用途体现氧气的性质,再次播放有关氧气用途的影片。 学生间相互讨论,并得出可能的结果。总结:1.可燃物在氧气中比在空气中燃烧要剧烈。2.某些在空气中不能燃烧的物质,在氧气中能燃烧。说明氧气的化学性质较活泼。讨论,回答:航天航空、气焊气割等。 学会总结

课堂练习 见导学案呈现,大屏幕出示答案

课后作业 三、课后作业:教材36页1、2、3【(1)(2)(3)(4)】

四、板书设计

五、导学案

氧气学案一、用恰当的词语填写实验报告:反应物的名称燃烧前反应物的色、态燃烧时燃烧后生成物的色、味、态反应的文字表达式反应条件反应现象(光、焰、热)空气中氧气中木炭 硫粉 铁丝二、课堂练习1.用一根带火星的木条插入一瓶无色气体中,木条复燃并剧烈燃烧,该气体是( )A.空气 B.氧气 C.二氧化碳 D.氮气2.下列关于氧气性质的叙述错误的是( )A.通常状况下不易溶于水 B.通常状况下密度略大于空气C.通常状况下是无色无味气体 D.与其他物质反应中表现可燃性3.下列物质在空气或氧气中燃烧时,现象描述现象正确的是( ) A.红磷在氧气中剧烈燃烧,冒出浓烈的黑烟,放出热量,生成黑色粉末B.铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,放出热量,生成红色粉末C.木炭在氧气中燃烧,发出白光,放出热量,产生能使石灰水变浑浊的气体D.硫在氧气中燃烧,发出微弱淡蓝色火焰,放出热量,产生没有气味的气体4.下列现象,最能说明铁丝在氧气中燃烧是化学变化的是( )A.火星四射 B.发光 C.放热 D.生成黑色固体5.下列做氧气性质实验的操作,不正确的是( )A.将盛有木炭的燃烧匙由上而下快速伸入集气瓶底B.做细铁丝燃烧实验时,集气瓶底留少量水或细沙C.将盛有燃着的硫粉的燃烧匙由上而下缓慢伸入集气瓶底 D.实验前细铁丝要打磨光亮6.化学反应的程度与反应物浓度之间有一定的规律可循。某实验小组取等质量木炭和等质量硫分别在容积相同的集气瓶中燃烧,通过A、B两组对比实验现象,可得出的规律是 。实验步骤实验现象反应的文字表达式A(1)木炭在空气中燃烧(1)木炭红热产生的气体都能使澄清石灰水变浑浊(2)木炭在氧气中燃烧(2)B(3)硫在空气中燃烧(3)微弱淡蓝色火焰产生的气体都有刺激性气味(4)硫在在氧气中燃烧(4)7.为除去密闭容器中空气的氧气,可燃物最好选用( )A.木炭 B.硫粉 C.铁丝 D.红磷8.对下列实验指定容器中的水,其解释没有体现水的主要作用的是 ( )答案:1.B 2.D 3.C 4.D 5.A 6.发出白光,蓝紫色火焰, 物质在氧气中燃烧比在空气中燃烧剧烈 7.D 8.A三、总结反馈请你记录独立完成课后作业时的相关情况1.你独立完成课后作业时,你认为题目难度大的是( ),课后作业中( )和同学答案不一样,讨论后仍不明白的是( ),将题号填在括号中,可以多选。2.记录你完成课后作业所用的时间( )。

六、教学反思

1.本节重点是氧气的化学性质,学生观察实验现象时既要细致,又要有重点。利用学案设计的表格让学生了解要填写的内容,再观察实验,可避免观察的盲目性。逐个写出氧气反应的文字表达式,和各物质的化学式,可以为氧化反应的概念的引出和化学方程式的学习打下基础。

2.硫燃烧实验产物有害,教师亲自完成,其他实验都用学生来演示,其他同学有时提示,有时纠错,效果都很好,学生们更高兴。这也使我感到今后要充分的相信学生,不要再束缚他们的手脚。

3.一些学生对实验的观察有流于形式的倾向,只注意重点现象,而忽略了整个操作过程的关键细节的探讨,很少思考“为什么”。还有一部分学生,观察完实验,就认为掌握了,没有继续对老师指出的规范语言进行加深理解,以至于课后作业笔答时,仍较不准。

4.教学过程中对课堂的掌控能力还是有待提高。在现象交流的环节需要让更多的学生发表自己的观点,根据学生出现的不同现象,让学生分析可能的原因,找到做这个实验该有的规范。

七、点评与分析

【教学目标】

教学目标明确,教学目的清晰。教师语言清晰,表达准确,实验操作熟练,体现了素质教育面向全体学生的要求。在教学活动中,既注重落实知识学习,又给学生们提供了探究气体的一个基本模式。

【教学方法】

氧气是学生接触研究的第一种气体,学生对气体性质的研究还比较陌生,老师通过让大家感官感触(看、闻、摸)和实验的探究,建立一种探究气体的基本模式。通过实验演示,学生观察到的现象清晰,印象深刻,教师给予学生充分的时间进行推测、观察、实验、讨论、比较、分析归纳,既提高了语言表达能力和动手操作能力,同时又提高了学生分析问题,解决问题的能力,培养了团结协作的精神,充分发挥了学生的主体作用,为今后学习二氧化碳、氢气等气体及性质打下良好的基础。

【教学建议】

在学生进行小组合作学习与教学评价时,只关注对整个小组的评价,忽略学生在活动中的个性反映,有时不能给予积极有效的肯定和激励。要使每一个学生都有动口动手的机会,成为小组学习的合作者。

八、参考资料

1.郝晓红.氧气化学性质实验的改进[J].中学化学教学参考,2012,(08)

2.李明娟.氧气的性质和制取实验的几点思考[J].中学化学教学参考,2004,(Z1)

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件