天津市部分区2022-2023学年高二下学期期末考试语文试题(扫描版含答案)

文档属性

| 名称 | 天津市部分区2022-2023学年高二下学期期末考试语文试题(扫描版含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-11 06:17:57 | ||

图片预览

文档简介

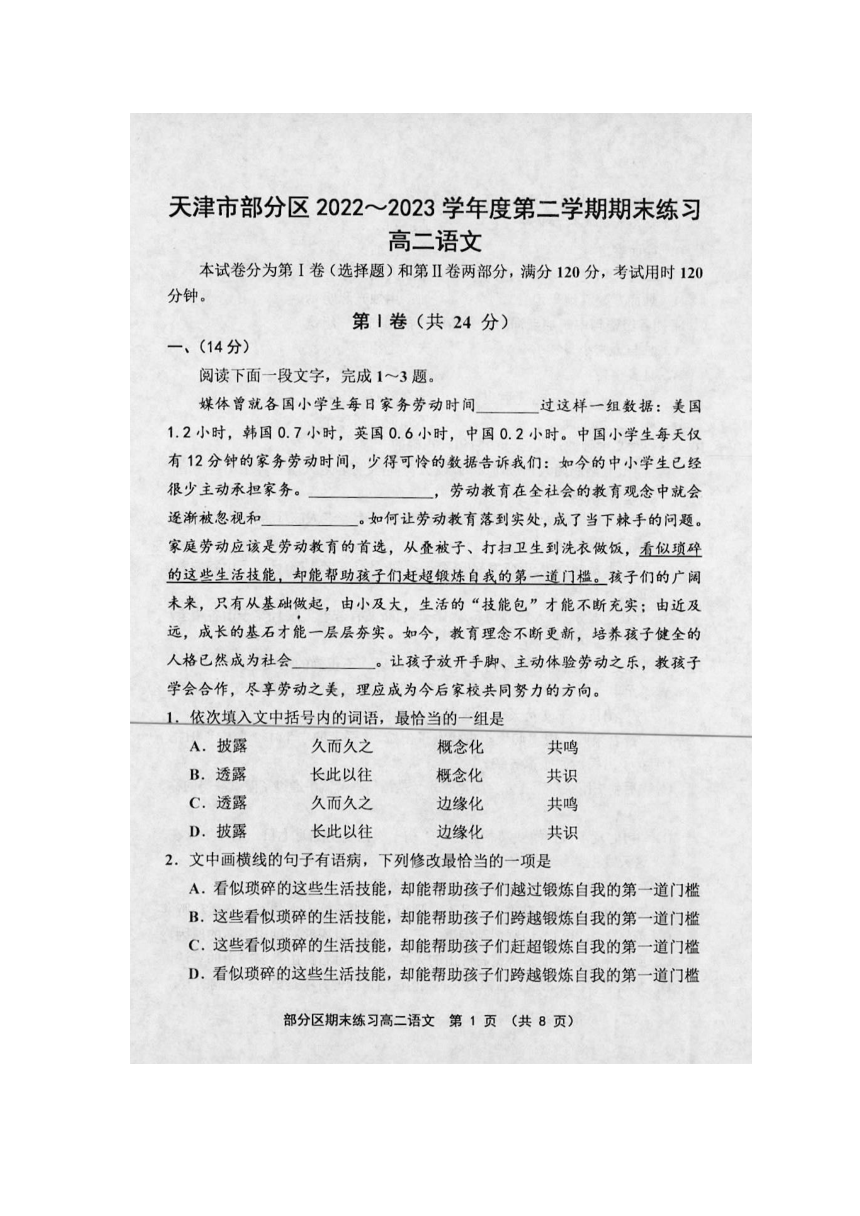

天津市部分区 2022~2023 学年度第二学期期末练习

高二语文参考答案

1.D (“披露”,指由旁观者通过比较正式的渠道进行公布、发表;“透露”,

指由当事者有意或无意地公开一些事。语境是媒体报道的信息,用“披露”

更合适。“久而久之”,经过了相当长的时间;“长此以往”,老是这样下去,

多指不好的情况。“长此以往”,侧重于情况的发展,“久而久之”侧重于时

间。“长此以往”,往往结果未发生;“久而久之”,往往结果已经形成。语境

强调中小学生很少主动承担家务的情况总是这样,会有不好的结果,选择“长

此以往”更合适。“边缘化”,使处于不重要的地位。“概念化”,用抽象概念

代替人物的个性。文段中说的是劳动教育被社会忽视,并没有涉及文艺创作,

故应用“边缘化”。“共识”,共同的认识;“共鸣”,由别人的某种情绪引起

相同的情绪。语境指的是培养孩子健全的人格已然成为社会共同的认识,应

用“共识”。)

2.B (画线句子有两处语病:一是“看似琐碎的这些生活技能”定语语序不

当,应改为“这些看似琐碎的生活技能”;二是动宾搭配不当,“赶超”与“门

槛”不搭配,可把“赶超”改为“跨越”。)

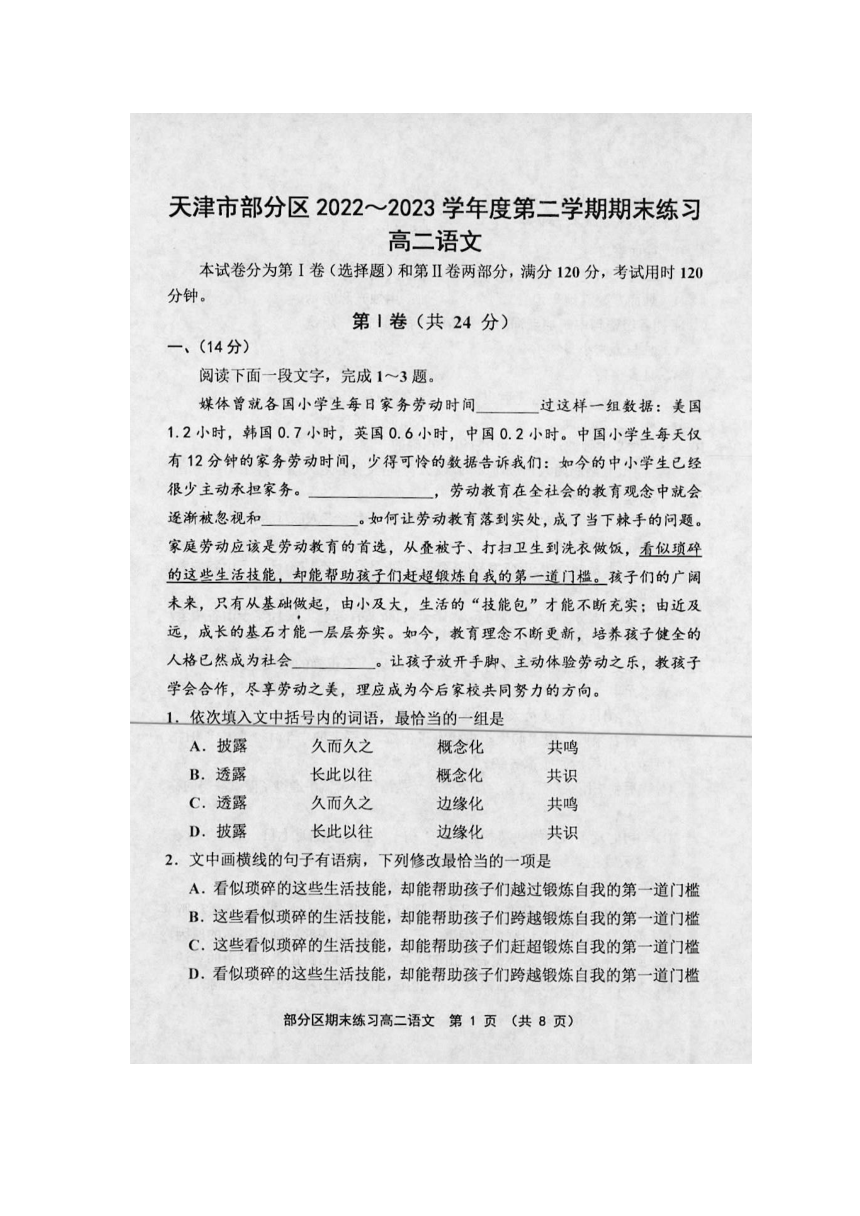

3.D (“全文描写了他亲近自然、躬耕陇母的劳动生活”有误,并非“全文描

写”。)

4.A (B.“畔”同“判”;C.“趣”同“取”;D.“离”同“罹”)

5.C (A.沿袭,动词/趁机,介词;B.凭借,介词/因为,连词;C.其:

它的,代词;D.在,介词/比,介词。)

6.C (A.使动用法 B.名词作动词 C.名词作状语/名词作动词 D.意动用

法)

7.A (判断句/宾语前置/定语后置/被动句)

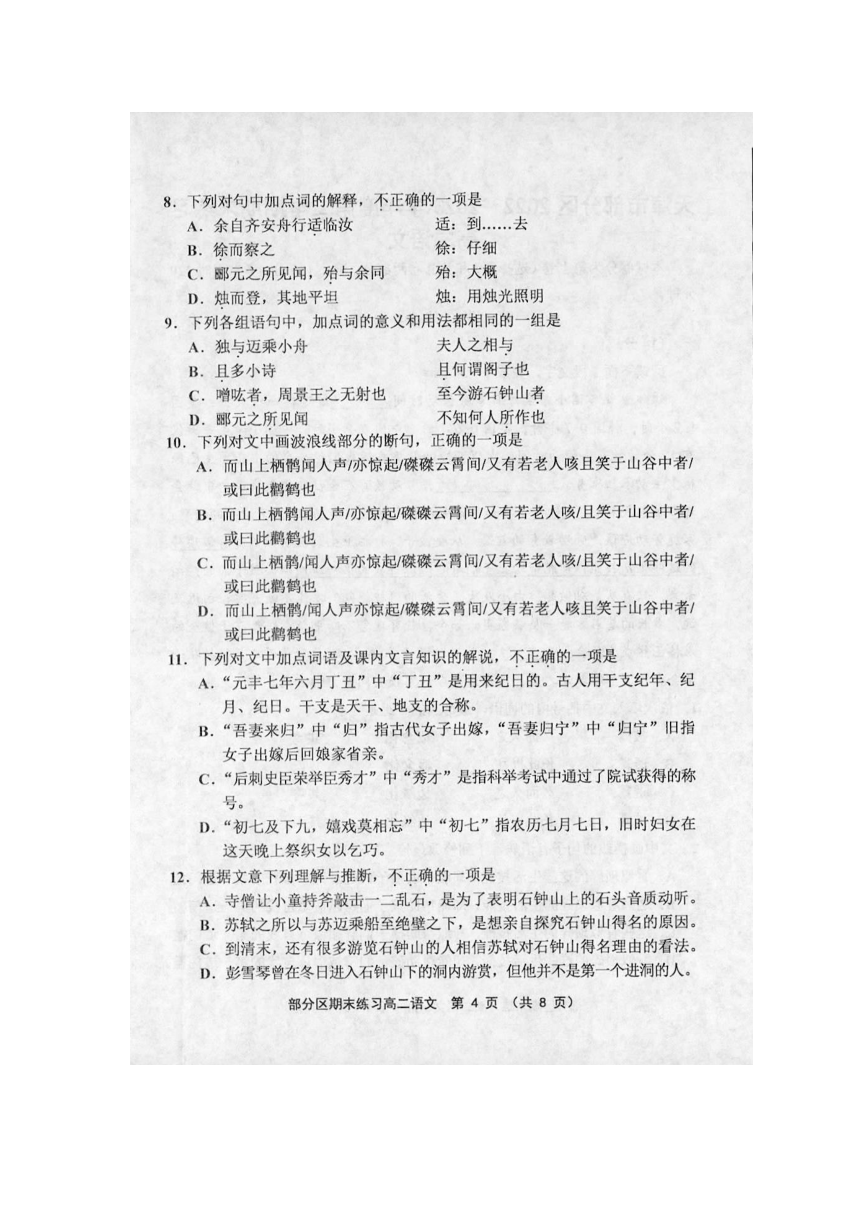

8.B (徐:缓慢)

9.D (A.连词 和;动词 结交,交好 B.连词 而且;助词 用于句首,

这里有“那么”的意思 C.助词,用在主语后,表示提顿;代词 指代游

人 D.所字结构 相当于“……的人、事、物”等)

10.D

11.C (秀才:汉代所设选拔人才的一种科目,推举优秀人才。晋时仍保留此

制。与科举考试的“秀才”不同。)

12.A (“是为了表明石钟山上的石头音质动听”错,寺僧让小童持斧敲击乱

石,是为了证实李渤对石钟山得名原因的看法。)

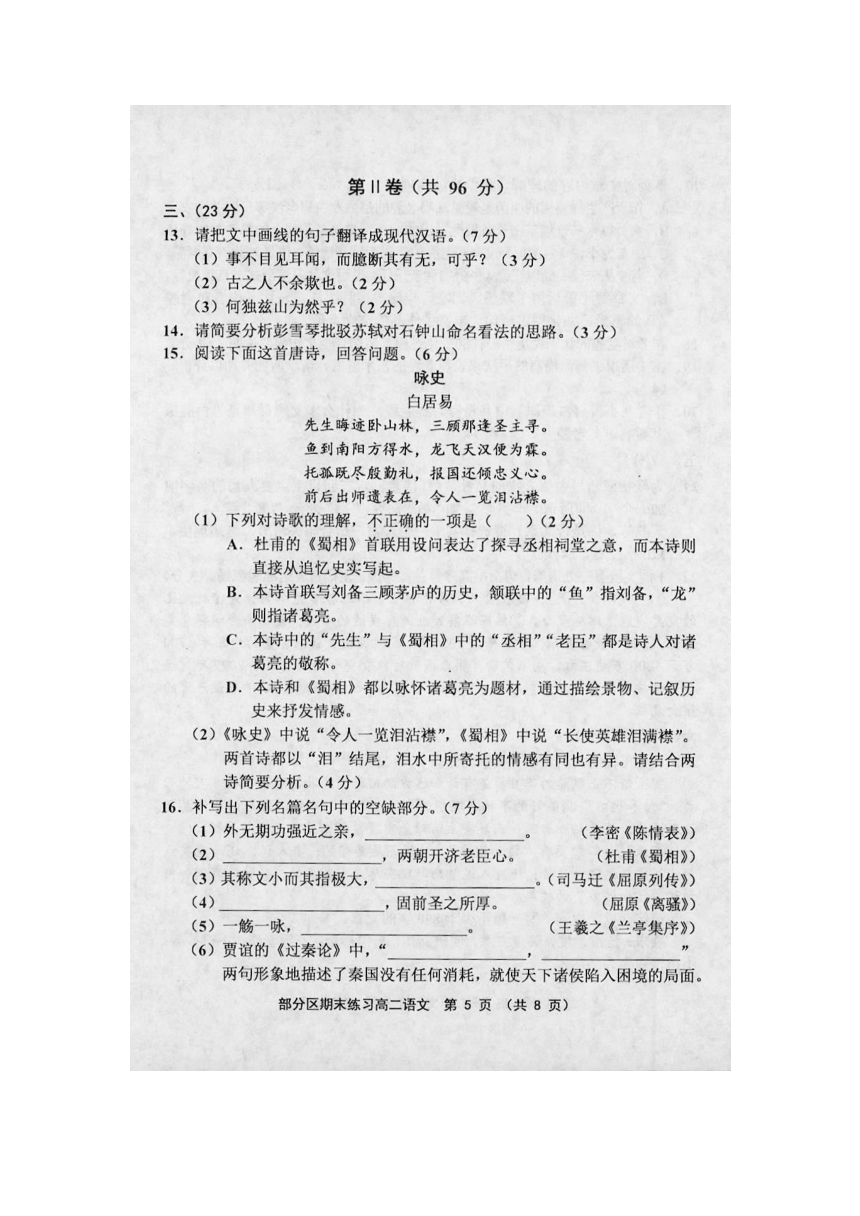

13.(1)凡事没有亲眼看到亲耳听到,却从主观上判断它的有和无,可以吗?

(3分,“目”“耳”,名词作状语,目见:亲眼看到,耳闻:亲耳听到;“而”

却;“臆断”,从主观上判断。)

(2)古时的人没有欺骗我啊!(2分,余:我;句式。)

(3)为什么只有这座山是这样命名的呢?(2分,“兹”,这;“然”,这样。)

14.(3分,每点 1分)

① 首先指出苏轼认为石钟山是因山石与风水相吞吐发出乐音而得名,接着

阐述这样的乐音不是石钟山独有的。

② 进而基于实地游览指出石钟山得名的原因是其形如钟,认为苏轼从声音

角度对石钟山得名原因的断定是不当的。

③ 最后,揭示苏轼没能发现石钟山得名原因的实质在于观察不深入。

15.(6分)

(1)(2分)D(“通过描绘景物……”错误,本诗并没有描绘景物。)

(2)(4分)

① 相同点:两首诗都表达了对汉丞相诸葛亮雄才大略的赞颂,以及对他出

师未捷而身死的惋惜之情。(2分)

② 不同点:

《蜀相》表达了对忠义报国的“英雄”的期盼,饱含诗人壮志难酬、忧国

忧民的“英雄”情怀。(1分)

《咏史》通过写后人再读《出师表》,歌颂了诸葛亮历久不变、感天动地的

忠义品格。(1分)

16.(7分,每空 1分。句中有错别字则全句不给分。)

(1)内无应门五尺之僮 (2)三顾频烦天下计 (3)举类迩而见义远

(4)伏清白以死直兮 (5)亦足以畅叙幽情

(6)秦无亡矢遗镞之费,而天下诸侯已困矣

17.C E (4分,每项 2分)

(A.“原因是看见演唱老腔的是白发白眉老汉等一群关中农民”错,作者

产生神秘感是因为老腔和老腔演员得到了赵季平的赏识,让作者对老腔刮目相

看,充满期待。B.“响声经常掩盖了观众的掌声与叫好声”错,并不是演奏声

经常掩盖了掌声与叫好声,而是因为意想不到的表演,让全场观众震惊,使全

场“鸦雀无声”。D.“说明这种表演形式一直很流行”错,原文第一段中“尽管

我在关中地区……却从来没听说过老腔……”,可见这种表演形式并不流行。)

18.(4分,每点 1分)

① 开始不知道,不了解,后产生神秘感。

② 第一次看过老腔表演之后,感到震撼。

③ 再看老腔表演时,怀疑其中是否掺杂了乡情带来的偏爱。

④ 最后认识到自己被老腔征服完全是因为老腔自身强大的艺术魅力。

19.(4分,每例 2分,其中举例 1分,作用 1分)

赵季平:著名作曲家与老腔演员很熟悉,并给予老腔高度的评价,写出了

老腔的艺术价值。

濮存昕:节目主持人出人意外地走到台前击凳高吼,融入表演,突出了老

腔的感染力和震撼力。

观众:观众在看老腔表演过程中经久不息的掌声与喝彩声,表现了老腔演

出带给观众的精神享受。

20.(4分,答对 1点 2分,答对 2点 4 分。)

① 小说《白鹿原》描写关中大地生活,而老腔正是关中生活代表,文章题

目巧借小说书名,点明了老腔生长的土壤。

② 作者为小说《白鹿原》中没有写到老腔而感到遗憾,以白鹿原为题有弥

补之意,也暗含了作者对老腔的敬意。

③ 小说《白鹿原》和白鹿原上奏响的“老腔”一样都震撼人心,以此为题,

进一步突显老腔的艺术魅力。

21.(4分,说出“一字评”的含义 2分,简述情节 2分。)

答案示例一:

① 我选“敏探春”。“敏”为机敏、敏锐之意。

② 在代王熙凤管家时,探春兴利除弊,如废除买办替闺阁小姐采买胭脂的

规定,将大观园承包给园中服役的婆子、媳妇,为贾府开源节流。

答案示例二:

① 我选“贤”袭人。“贤”意为贤惠、贤良。

② 她身为宝玉的丫头,一心一意照顾宝玉的饮食起居,“心中眼中就只有

一个宝玉”,还自动假借家人要赎自己出府,来规劝宝玉用心向学,更因为宝玉

与姐妹玩笑过密而心生忧虑。

答案示例三:

① 我选“慧”紫鹃。“慧”为聪慧、智慧之意。

② 作为黛玉的贴身丫头,在宝黛争吵,对彼此的情感不确定之时,只有她

能开解劝说黛玉,帮助两人和好如初。在金玉良缘之说盛行时,她巧妙地用黛

玉要回苏州的谎话考验宝玉的真心,为黛玉的终身大事试探谋划。

答案示例四:

① 我选“憨”湘云。“憨”是说湘云天真直率、活泼顽皮、善良洒脱。

② 宝钗生日那天,大家都看出来唱戏的小旦像黛玉,可只有她当着大家的

面说了出来。芦雪庵大嚼鹿肉,联即景诗力战群芳,醉卧芍药茵更是传神,把

一个憨态可掬、天真烂漫的湘云刻画到了极致。

22.(3分,每处 1分)

(1)语句:② 修改:“恶化”为“突出”或“严重”;(搭配不当)

(2)语句:③ 修改:删去“约”或者“左右”;(语意重复)

(3)语句:⑤ 修改:“预兆”改为“预警”或“警示”。(用词不当)

23.(50分)(参照 2022年天津市高考作文评分标准)

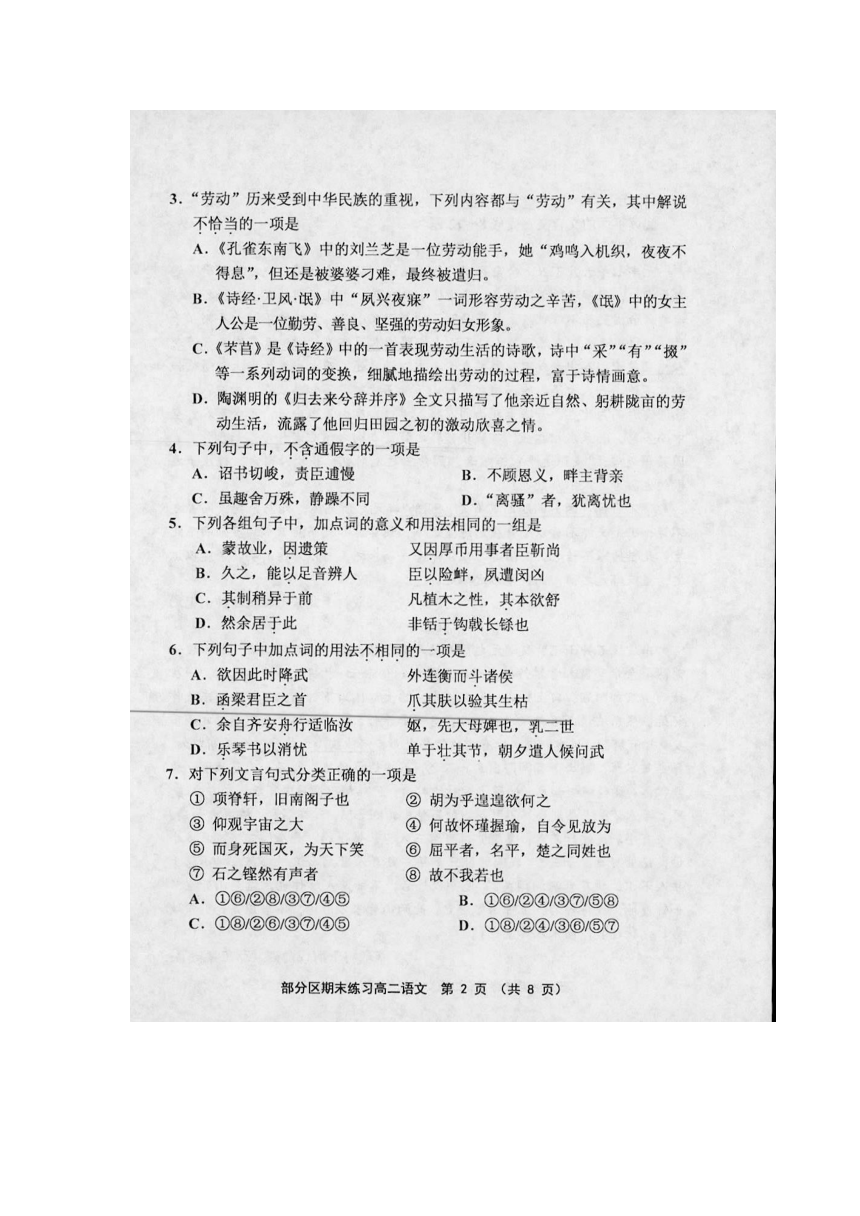

附:参考译文:

元丰七年六月初九,我从齐安坐船到临汝去,大儿子苏迈将要去就任饶州

的德兴县的县尉,我送他到湖口,因此能够看到所说的石钟山。庙里的和尚让

小童拿着斧头,在乱石中间选一两处敲打它,硿硿地发出声响,我当然觉得很

好笑并不相信。到了晚上月光明亮,特地和苏迈坐着小船到断壁下面。巨大的

山石倾斜地立着,有千尺之高,好像凶猛的野兽和奇异的鬼怪,阴森森地想要

攻击人;山上宿巢的老鹰,听到人声也受惊飞起来,在云霄间发出磔磔声响;

又有像老人在山谷中咳嗽和哭泣的声音,有人说这是鹳鹤。我正心惊想要回去,

忽然巨大的声音从水上发出,声音洪亮像不断的敲钟击鼓。船夫很惊恐。我慢

慢地观察,山下都是石穴和缝隙,不知它们有多深,细微的水波涌进那里面,

水波激荡因而发出这种声音。船回到两山之间,将要进入港口,有块大石头正

对着水的中央,上面可坐百来个人,中间是空的,而且有许多窟窿,把清风水

波吞进去又吐出来,发出窾坎镗鞳的声音,同先前噌吰的声音相互应和,好像

音乐演奏。于是我笑着对苏迈说:“你知道那些典故吗?那噌吰的响声,是周景

王无射钟的声音,窾坎镗鞳的响声,是魏庄子歌钟的声音。古时的人没有欺骗

我啊!”

凡事没有亲眼看到亲耳听到,却从主观上判断它的有和无,可以吗?郦道

元所看到的、所听到的,大概和我一样,但是描述它不详细;士大夫终究不愿

用小船在夜里在悬崖绝壁的下面停泊,所以没有谁能知道;渔人和船夫,虽然

知道石钟山命名的真相却不能用文字记载。这就是世上没有流传下来石钟山得

名由来的原因。然而浅陋的人竟然用斧头敲打石头来寻求石钟山得名的原因,

自以为得到了石钟山命名的真相。我因此记下以上的经过,叹惜郦道元记叙的

简略,嘲笑李渤的浅陋啊。

(取材于北宋苏轼《石钟山记》)

苏轼的《石钟山记》感叹郦道元的简略,嘲笑李渤的浅陋,至今游览石钟

山的人,都认为他的话是对的。我的亲家公彭雪琴侍郎,驻守江西时间最久,(他)

对我说:“湖口县有两座钟山,一座在城西,在鄱阳湖边上,叫作上钟山:一座

在城东,面临大江,叫作下钟山。下钟山就是苏轼(游览)作记的地方。但是

苏轼说山石与风水相吞吐,发出的声音像音乐演奏,这个恐怕不是这样。天下

水中的山有很多,但凡有裂缝,风和水相遭遇,都有噌吰镗鞳的声音,为什么

只有这座山(石钟山)是这样(命名)呢?我久住在湖口,每到了冬天水面落

下,则山下有像门一样的洞出现。进去洞里,里面透漏玲珑,钟乳石像天花散

漫一样,下垂的样子好像要落地。小路蜿蜒曲折,像龙一样。峭壁上都粘着干

枯的蛤蜊,就像鳞甲似的。洞中宽敞,左右可以通向别的(洞穴),可以容纳千

人。最上层则昏沉黑暗不可辨别。点着蜡烛攀登,地势平坦,气候也温和,蝙

蝠大得像扇子,蝙蝠的干燥粪便积累了一尺多。旁边又有小洞,像蛇一样爬着

进入,(洞)又变得宽可以容纳三个人坐下。石壁上刻着‘丹房’两个字,而且

有很多小诗,语句都很好。比如写着‘我来醉卧三千年,且喜人世无人识。又

写着‘小憩千年人不识,桃花春涨洞门关。’没有年代姓名,不知道是什么人作

的。大概因为全山都是空的,就像钟覆盖着地面一样,所以得到钟这个(山)

名。上钟山也是中空的。这两座山(的命名)应该以形状而论,不应该以声音

来说。苏轼当天,就像从门口过而没有进入它的室内一样。”

(取材于清代俞樾《春在堂随笔》)

高二语文参考答案

1.D (“披露”,指由旁观者通过比较正式的渠道进行公布、发表;“透露”,

指由当事者有意或无意地公开一些事。语境是媒体报道的信息,用“披露”

更合适。“久而久之”,经过了相当长的时间;“长此以往”,老是这样下去,

多指不好的情况。“长此以往”,侧重于情况的发展,“久而久之”侧重于时

间。“长此以往”,往往结果未发生;“久而久之”,往往结果已经形成。语境

强调中小学生很少主动承担家务的情况总是这样,会有不好的结果,选择“长

此以往”更合适。“边缘化”,使处于不重要的地位。“概念化”,用抽象概念

代替人物的个性。文段中说的是劳动教育被社会忽视,并没有涉及文艺创作,

故应用“边缘化”。“共识”,共同的认识;“共鸣”,由别人的某种情绪引起

相同的情绪。语境指的是培养孩子健全的人格已然成为社会共同的认识,应

用“共识”。)

2.B (画线句子有两处语病:一是“看似琐碎的这些生活技能”定语语序不

当,应改为“这些看似琐碎的生活技能”;二是动宾搭配不当,“赶超”与“门

槛”不搭配,可把“赶超”改为“跨越”。)

3.D (“全文描写了他亲近自然、躬耕陇母的劳动生活”有误,并非“全文描

写”。)

4.A (B.“畔”同“判”;C.“趣”同“取”;D.“离”同“罹”)

5.C (A.沿袭,动词/趁机,介词;B.凭借,介词/因为,连词;C.其:

它的,代词;D.在,介词/比,介词。)

6.C (A.使动用法 B.名词作动词 C.名词作状语/名词作动词 D.意动用

法)

7.A (判断句/宾语前置/定语后置/被动句)

8.B (徐:缓慢)

9.D (A.连词 和;动词 结交,交好 B.连词 而且;助词 用于句首,

这里有“那么”的意思 C.助词,用在主语后,表示提顿;代词 指代游

人 D.所字结构 相当于“……的人、事、物”等)

10.D

11.C (秀才:汉代所设选拔人才的一种科目,推举优秀人才。晋时仍保留此

制。与科举考试的“秀才”不同。)

12.A (“是为了表明石钟山上的石头音质动听”错,寺僧让小童持斧敲击乱

石,是为了证实李渤对石钟山得名原因的看法。)

13.(1)凡事没有亲眼看到亲耳听到,却从主观上判断它的有和无,可以吗?

(3分,“目”“耳”,名词作状语,目见:亲眼看到,耳闻:亲耳听到;“而”

却;“臆断”,从主观上判断。)

(2)古时的人没有欺骗我啊!(2分,余:我;句式。)

(3)为什么只有这座山是这样命名的呢?(2分,“兹”,这;“然”,这样。)

14.(3分,每点 1分)

① 首先指出苏轼认为石钟山是因山石与风水相吞吐发出乐音而得名,接着

阐述这样的乐音不是石钟山独有的。

② 进而基于实地游览指出石钟山得名的原因是其形如钟,认为苏轼从声音

角度对石钟山得名原因的断定是不当的。

③ 最后,揭示苏轼没能发现石钟山得名原因的实质在于观察不深入。

15.(6分)

(1)(2分)D(“通过描绘景物……”错误,本诗并没有描绘景物。)

(2)(4分)

① 相同点:两首诗都表达了对汉丞相诸葛亮雄才大略的赞颂,以及对他出

师未捷而身死的惋惜之情。(2分)

② 不同点:

《蜀相》表达了对忠义报国的“英雄”的期盼,饱含诗人壮志难酬、忧国

忧民的“英雄”情怀。(1分)

《咏史》通过写后人再读《出师表》,歌颂了诸葛亮历久不变、感天动地的

忠义品格。(1分)

16.(7分,每空 1分。句中有错别字则全句不给分。)

(1)内无应门五尺之僮 (2)三顾频烦天下计 (3)举类迩而见义远

(4)伏清白以死直兮 (5)亦足以畅叙幽情

(6)秦无亡矢遗镞之费,而天下诸侯已困矣

17.C E (4分,每项 2分)

(A.“原因是看见演唱老腔的是白发白眉老汉等一群关中农民”错,作者

产生神秘感是因为老腔和老腔演员得到了赵季平的赏识,让作者对老腔刮目相

看,充满期待。B.“响声经常掩盖了观众的掌声与叫好声”错,并不是演奏声

经常掩盖了掌声与叫好声,而是因为意想不到的表演,让全场观众震惊,使全

场“鸦雀无声”。D.“说明这种表演形式一直很流行”错,原文第一段中“尽管

我在关中地区……却从来没听说过老腔……”,可见这种表演形式并不流行。)

18.(4分,每点 1分)

① 开始不知道,不了解,后产生神秘感。

② 第一次看过老腔表演之后,感到震撼。

③ 再看老腔表演时,怀疑其中是否掺杂了乡情带来的偏爱。

④ 最后认识到自己被老腔征服完全是因为老腔自身强大的艺术魅力。

19.(4分,每例 2分,其中举例 1分,作用 1分)

赵季平:著名作曲家与老腔演员很熟悉,并给予老腔高度的评价,写出了

老腔的艺术价值。

濮存昕:节目主持人出人意外地走到台前击凳高吼,融入表演,突出了老

腔的感染力和震撼力。

观众:观众在看老腔表演过程中经久不息的掌声与喝彩声,表现了老腔演

出带给观众的精神享受。

20.(4分,答对 1点 2分,答对 2点 4 分。)

① 小说《白鹿原》描写关中大地生活,而老腔正是关中生活代表,文章题

目巧借小说书名,点明了老腔生长的土壤。

② 作者为小说《白鹿原》中没有写到老腔而感到遗憾,以白鹿原为题有弥

补之意,也暗含了作者对老腔的敬意。

③ 小说《白鹿原》和白鹿原上奏响的“老腔”一样都震撼人心,以此为题,

进一步突显老腔的艺术魅力。

21.(4分,说出“一字评”的含义 2分,简述情节 2分。)

答案示例一:

① 我选“敏探春”。“敏”为机敏、敏锐之意。

② 在代王熙凤管家时,探春兴利除弊,如废除买办替闺阁小姐采买胭脂的

规定,将大观园承包给园中服役的婆子、媳妇,为贾府开源节流。

答案示例二:

① 我选“贤”袭人。“贤”意为贤惠、贤良。

② 她身为宝玉的丫头,一心一意照顾宝玉的饮食起居,“心中眼中就只有

一个宝玉”,还自动假借家人要赎自己出府,来规劝宝玉用心向学,更因为宝玉

与姐妹玩笑过密而心生忧虑。

答案示例三:

① 我选“慧”紫鹃。“慧”为聪慧、智慧之意。

② 作为黛玉的贴身丫头,在宝黛争吵,对彼此的情感不确定之时,只有她

能开解劝说黛玉,帮助两人和好如初。在金玉良缘之说盛行时,她巧妙地用黛

玉要回苏州的谎话考验宝玉的真心,为黛玉的终身大事试探谋划。

答案示例四:

① 我选“憨”湘云。“憨”是说湘云天真直率、活泼顽皮、善良洒脱。

② 宝钗生日那天,大家都看出来唱戏的小旦像黛玉,可只有她当着大家的

面说了出来。芦雪庵大嚼鹿肉,联即景诗力战群芳,醉卧芍药茵更是传神,把

一个憨态可掬、天真烂漫的湘云刻画到了极致。

22.(3分,每处 1分)

(1)语句:② 修改:“恶化”为“突出”或“严重”;(搭配不当)

(2)语句:③ 修改:删去“约”或者“左右”;(语意重复)

(3)语句:⑤ 修改:“预兆”改为“预警”或“警示”。(用词不当)

23.(50分)(参照 2022年天津市高考作文评分标准)

附:参考译文:

元丰七年六月初九,我从齐安坐船到临汝去,大儿子苏迈将要去就任饶州

的德兴县的县尉,我送他到湖口,因此能够看到所说的石钟山。庙里的和尚让

小童拿着斧头,在乱石中间选一两处敲打它,硿硿地发出声响,我当然觉得很

好笑并不相信。到了晚上月光明亮,特地和苏迈坐着小船到断壁下面。巨大的

山石倾斜地立着,有千尺之高,好像凶猛的野兽和奇异的鬼怪,阴森森地想要

攻击人;山上宿巢的老鹰,听到人声也受惊飞起来,在云霄间发出磔磔声响;

又有像老人在山谷中咳嗽和哭泣的声音,有人说这是鹳鹤。我正心惊想要回去,

忽然巨大的声音从水上发出,声音洪亮像不断的敲钟击鼓。船夫很惊恐。我慢

慢地观察,山下都是石穴和缝隙,不知它们有多深,细微的水波涌进那里面,

水波激荡因而发出这种声音。船回到两山之间,将要进入港口,有块大石头正

对着水的中央,上面可坐百来个人,中间是空的,而且有许多窟窿,把清风水

波吞进去又吐出来,发出窾坎镗鞳的声音,同先前噌吰的声音相互应和,好像

音乐演奏。于是我笑着对苏迈说:“你知道那些典故吗?那噌吰的响声,是周景

王无射钟的声音,窾坎镗鞳的响声,是魏庄子歌钟的声音。古时的人没有欺骗

我啊!”

凡事没有亲眼看到亲耳听到,却从主观上判断它的有和无,可以吗?郦道

元所看到的、所听到的,大概和我一样,但是描述它不详细;士大夫终究不愿

用小船在夜里在悬崖绝壁的下面停泊,所以没有谁能知道;渔人和船夫,虽然

知道石钟山命名的真相却不能用文字记载。这就是世上没有流传下来石钟山得

名由来的原因。然而浅陋的人竟然用斧头敲打石头来寻求石钟山得名的原因,

自以为得到了石钟山命名的真相。我因此记下以上的经过,叹惜郦道元记叙的

简略,嘲笑李渤的浅陋啊。

(取材于北宋苏轼《石钟山记》)

苏轼的《石钟山记》感叹郦道元的简略,嘲笑李渤的浅陋,至今游览石钟

山的人,都认为他的话是对的。我的亲家公彭雪琴侍郎,驻守江西时间最久,(他)

对我说:“湖口县有两座钟山,一座在城西,在鄱阳湖边上,叫作上钟山:一座

在城东,面临大江,叫作下钟山。下钟山就是苏轼(游览)作记的地方。但是

苏轼说山石与风水相吞吐,发出的声音像音乐演奏,这个恐怕不是这样。天下

水中的山有很多,但凡有裂缝,风和水相遭遇,都有噌吰镗鞳的声音,为什么

只有这座山(石钟山)是这样(命名)呢?我久住在湖口,每到了冬天水面落

下,则山下有像门一样的洞出现。进去洞里,里面透漏玲珑,钟乳石像天花散

漫一样,下垂的样子好像要落地。小路蜿蜒曲折,像龙一样。峭壁上都粘着干

枯的蛤蜊,就像鳞甲似的。洞中宽敞,左右可以通向别的(洞穴),可以容纳千

人。最上层则昏沉黑暗不可辨别。点着蜡烛攀登,地势平坦,气候也温和,蝙

蝠大得像扇子,蝙蝠的干燥粪便积累了一尺多。旁边又有小洞,像蛇一样爬着

进入,(洞)又变得宽可以容纳三个人坐下。石壁上刻着‘丹房’两个字,而且

有很多小诗,语句都很好。比如写着‘我来醉卧三千年,且喜人世无人识。又

写着‘小憩千年人不识,桃花春涨洞门关。’没有年代姓名,不知道是什么人作

的。大概因为全山都是空的,就像钟覆盖着地面一样,所以得到钟这个(山)

名。上钟山也是中空的。这两座山(的命名)应该以形状而论,不应该以声音

来说。苏轼当天,就像从门口过而没有进入它的室内一样。”

(取材于清代俞樾《春在堂随笔》)

同课章节目录