6.4地理信息技术在防灾减灾中的应用课件(共20张ppt)

文档属性

| 名称 | 6.4地理信息技术在防灾减灾中的应用课件(共20张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 123.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-11 14:13:59 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

地理信息技术在防灾减灾中的应用

遥感技术

RS

全球卫星导航系统

GNSS

地理信息系统

GIS

地理信息技术

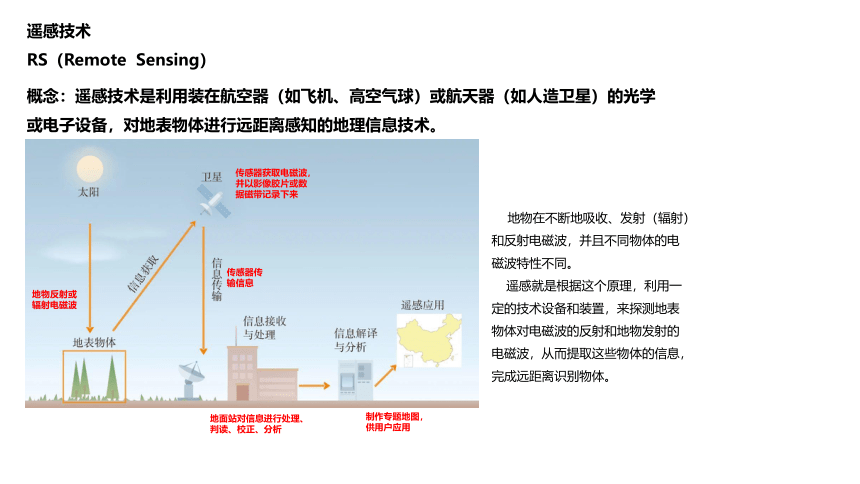

遥感技术

RS(Remote Sensing)

概念:遥感技术是利用装在航空器(如飞机、高空气球)或航天器(如人造卫星)的光学或电子设备,对地表物体进行远距离感知的地理信息技术。

地物在不断地吸收、发射(辐射)和反射电磁波,并且不同物体的电磁波特性不同。

遥感就是根据这个原理,利用一定的技术设备和装置,来探测地表物体对电磁波的反射和地物发射的电磁波,从而提取这些物体的信息,完成远距离识别物体。

地物反射或辐射电磁波

传感器获取电磁波,并以影像胶片或数据磁带记录下来

传感器传输信息

地面站对信息进行处理、判读、校正、分析

制作专题地图,供用户应用

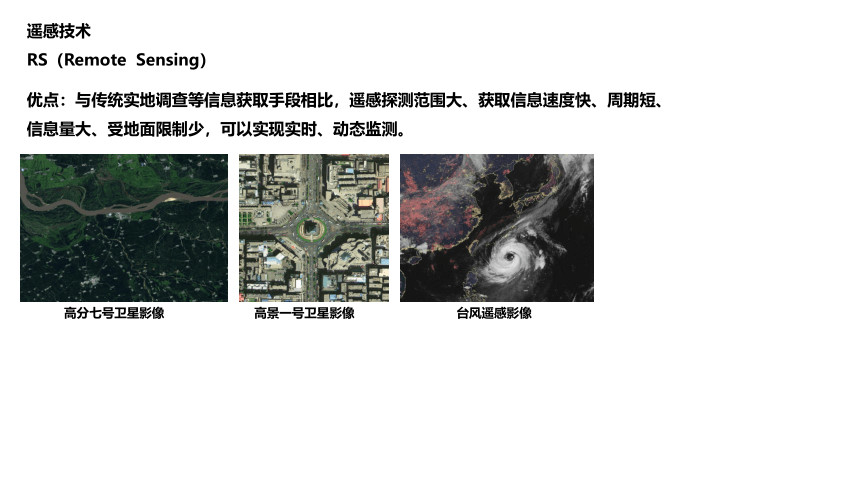

优点:与传统实地调查等信息获取手段相比,遥感探测范围大、获取信息速度快、周期短、信息量大、受地面限制少,可以实现实时、动态监测。

遥感技术

RS(Remote Sensing)

高分七号卫星影像

高景一号卫星影像

台风遥感影像

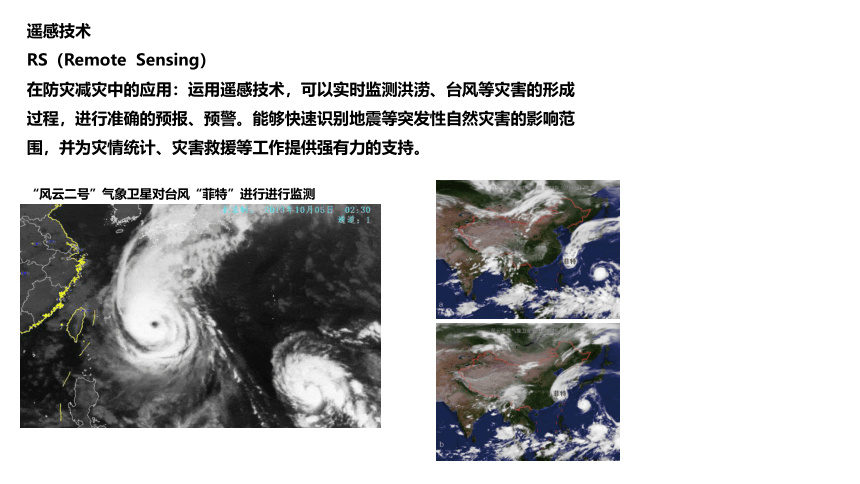

遥感技术

RS(Remote Sensing)

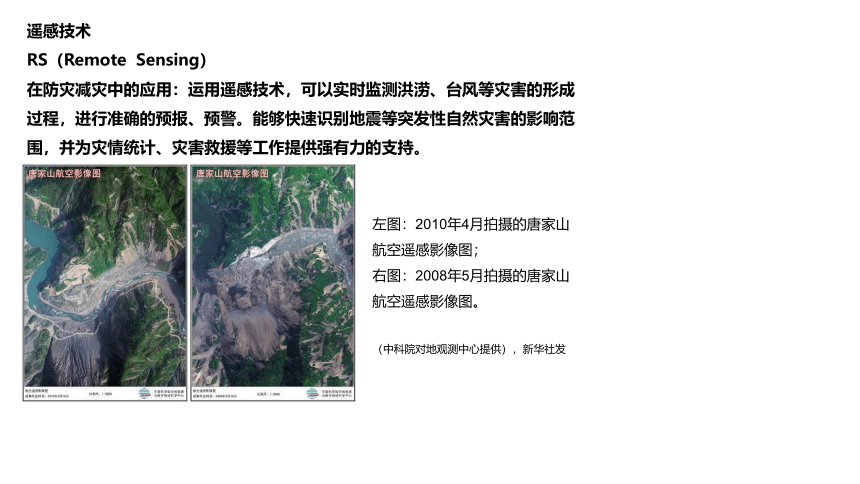

在防灾减灾中的应用:运用遥感技术,可以实时监测洪涝、台风等灾害的形成过程,进行准确的预报、预警。能够快速识别地震等突发性自然灾害的影响范围,并为灾情统计、灾害救援等工作提供强有力的支持。

“风云二号”气象卫星对台风“菲特”进行进行监测

遥感技术

RS(Remote Sensing)

在防灾减灾中的应用:运用遥感技术,可以实时监测洪涝、台风等灾害的形成过程,进行准确的预报、预警。能够快速识别地震等突发性自然灾害的影响范围,并为灾情统计、灾害救援等工作提供强有力的支持。

左图:2010年4月拍摄的唐家山航空遥感影像图;

右图:2008年5月拍摄的唐家山航空遥感影像图。

(中科院对地观测中心提供),新华社发

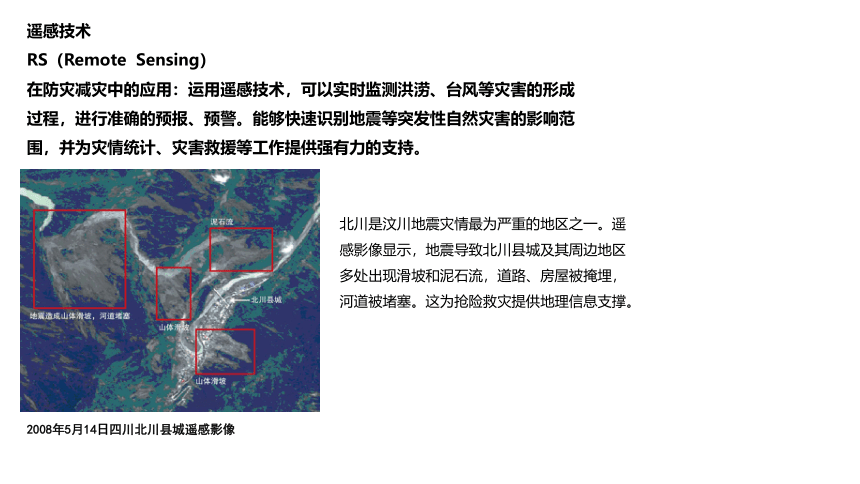

遥感技术

RS(Remote Sensing)

在防灾减灾中的应用:运用遥感技术,可以实时监测洪涝、台风等灾害的形成过程,进行准确的预报、预警。能够快速识别地震等突发性自然灾害的影响范围,并为灾情统计、灾害救援等工作提供强有力的支持。

2008年5月14日四川北川县城遥感影像

北川是汶川地震灾情最为严重的地区之一。遥感影像显示,地震导致北川县城及其周边地区多处出现滑坡和泥石流,道路、房屋被掩埋,河道被堵塞。这为抢险救灾提供地理信息支撑。

全球卫星导航系统

GNSS(Global Navigation Satellite System)

概念:利用卫星,在全球范围内进行实时导航,定位的系统。

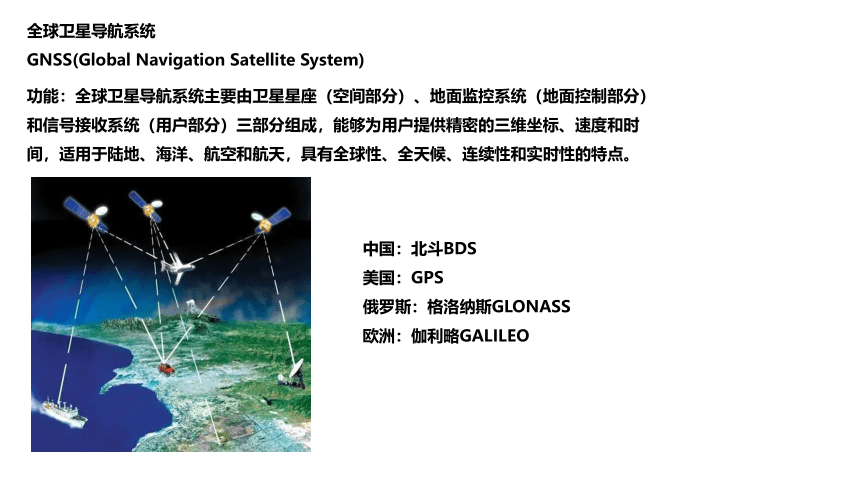

全球卫星导航系统

GNSS(Global Navigation Satellite System)

功能:全球卫星导航系统主要由卫星星座(空间部分)、地面监控系统(地面控制部分)和信号接收系统(用户部分)三部分组成,能够为用户提供精密的三维坐标、速度和时间,适用于陆地、海洋、航空和航天,具有全球性、全天候、连续性和实时性的特点。

中国:北斗BDS

美国:GPS

俄罗斯:格洛纳斯GLONASS

欧洲:伽利略GALILEO

全球卫星导航系统

GNSS(Global Navigation Satellite System)

在防灾减灾中的应用:利用安装在手机、汽车、飞机、轮船等中的信号接收设备,可以进行精确定位,帮助用户在遭遇自然灾害风险时,发出求救信号,及时报告位置和受灾情况,有效缩短救援搜寻时间。

地理信息系统

GIS(Geographic Information System)

概念与功能:地理信息系统是对地理数据进行输入、处理、存储、管理、查询、分析、输出等的计算机信息系统。

利用地理信息系统的空间查询与分析功能,可以根据不同目的对相关数据进行叠加分析

地理信息系统

GIS(Geographic Information System)

概念与功能:地理信息系统是对地理数据进行输入、处理、存储、管理、查询、分析、输出等的计算机信息系统。

地理信息系统以图层为基础。

图层用图形、符号、文本等描述某个主题的数据,如道路、村庄、河流等。

这些图层可通过位置叠加组合在一起,不同的组合可以形成具有不同实际应用价值的图片、数据及文字信息。

例如,将雨量站图层与行政区图层进行叠加,可以获得雨量站在行政区的分布信息。

行政区代码 1 2 3

雨量站个数 5 15 13

地理信息系统的空间叠加分析

地理信息系统

GIS(Geographic Information System)

在防灾减灾中的应用:地理信息系统利用遥感技术、全球卫星导航系统等提供的地理数据,进行自然灾害的动态监测、预警预报,确定受灾范围,为制定减灾预案、评估灾害损失、指导灾后恢复重建提供依据。

案例

温州灾害监测预警信息系统,利用雨量站、水位站、气象云图等提供的信息进行气象要素、河湖水位、台风及其形成过程的动态监测。将这些信息与地形、交通、遥感影像等信息进行叠加分析,可实现对灾害的预报预警。

活动

利用地理信息技术判断舟曲泥石流灾害的影响

1.对比灾害前后的卫星遥感影像,在灾后图中勾勒出泥石流的范围。

2.如果估算泥石流冲毁的住宅数量,还需要哪些信息?

3.完成第2题,需要用到地理信息系统的哪些功能?

2.需要知道受灾区域住宅分布的具体数据,比如受灾村镇的居民户数和人数等。

3.利用地理信息系统的空间查询与分析功能。

通过遥感、全球卫星导航系统或通过当地城建局获得该地区的住宅图的空间分布数据,利用图层叠加的原理,利用计算机进行分析,估算泥石流冲毁的住宅数量。

问题研究 救灾物质储备库应该建在哪里

问题研究 救灾物质储备库应该建在哪里

建立救援物质储备库是自然灾害应急救援的重要措施,能减少灾害损失,保障受灾群众的基本生活。作为世界上自然灾害最严重的国家之一,我国建设救灾物质储备库是之分必要的。那么,我们的救灾物质春备库应该建在哪里呢? 对这一课题的探究,建议采用以下思路。

收集资料,了解我国自然灾害的分布特征。

对比我国自然灾害与已建中央救灾物资储备库的空间布局

了解灾区对救灾物资的基本要求

提出新建救灾物资储备库的选址建议

1. 我国自然灾害的分布具有哪些特征?

2.列出我国常见自然灾害的分布范围。

【材料1】中国重大自然灾害点位分布

我国自然灾害分布点多面广,地域差异大。以黑河-腾冲线为界,此线东南部自然灾害不仅种类多且面积广;此线的西北部,自然灾害种类少,分布比较稀疏。

【材料2】我国中央救灾物质储备库

截至2016年底,我国已建18个中央救灾物质储备库,分别位于北京、天津、沈阳、哈尔滨、合肥、福州、郑州、武汉、长沙、南宁、成都、昆明、拉萨、渭南、兰州、格尔木、乌鲁木齐和喀什。为实现“自然灾害发生24个小时之内,受灾民众得到初步救助,确保受灾民众有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有临时住处、有病能得到及时治疗”这一基本目标,国家将继续进行救灾物质储备库建设。

已建的中央救灾物资储备库分布有什么特点?

分布不均,集中分布在我国东部与中部地区(自然灾害较严重且人口较为稠密)的大城市,西部地区储备库相对较少。

【材料3】中央救灾物质成都储备库

西南地区地貌结构复杂,是我国的地质灾害多发区。

中央救灾物资成都储备库是我国库容最大、自动化程度最高、应急能力最强、管理最现代化的中央救灾物资储备库。这个储备库辐射西南地区,总占地面积10公顷,总有效库容3.7万立方米,拥有近万个货位,储备了帐篷、棉被、棉衣等救灾物资和冲锋舟、橡皮艇、救生圈、发电机、挖掘机等应急救援工具。

2.你所在的省级行政区有没有救灾物质储备库?如果有,查找该储备库的地点,并了解其物质储备情况。如果没有,请给出选址建议。

1.为什么将成都建设成为我国最大的救援物质储备库?

我国西南地区地质结构复杂,是我国地质灾害多发区,其他自然灾害也多有发生。成都位于我国徐南地区,交通便利,救灾辐射范围广,且经济较为发达,救灾物资的生产能力强。

地理信息技术在防灾减灾中的应用

遥感技术

RS

全球卫星导航系统

GNSS

地理信息系统

GIS

地理信息技术

遥感技术

RS(Remote Sensing)

概念:遥感技术是利用装在航空器(如飞机、高空气球)或航天器(如人造卫星)的光学或电子设备,对地表物体进行远距离感知的地理信息技术。

地物在不断地吸收、发射(辐射)和反射电磁波,并且不同物体的电磁波特性不同。

遥感就是根据这个原理,利用一定的技术设备和装置,来探测地表物体对电磁波的反射和地物发射的电磁波,从而提取这些物体的信息,完成远距离识别物体。

地物反射或辐射电磁波

传感器获取电磁波,并以影像胶片或数据磁带记录下来

传感器传输信息

地面站对信息进行处理、判读、校正、分析

制作专题地图,供用户应用

优点:与传统实地调查等信息获取手段相比,遥感探测范围大、获取信息速度快、周期短、信息量大、受地面限制少,可以实现实时、动态监测。

遥感技术

RS(Remote Sensing)

高分七号卫星影像

高景一号卫星影像

台风遥感影像

遥感技术

RS(Remote Sensing)

在防灾减灾中的应用:运用遥感技术,可以实时监测洪涝、台风等灾害的形成过程,进行准确的预报、预警。能够快速识别地震等突发性自然灾害的影响范围,并为灾情统计、灾害救援等工作提供强有力的支持。

“风云二号”气象卫星对台风“菲特”进行进行监测

遥感技术

RS(Remote Sensing)

在防灾减灾中的应用:运用遥感技术,可以实时监测洪涝、台风等灾害的形成过程,进行准确的预报、预警。能够快速识别地震等突发性自然灾害的影响范围,并为灾情统计、灾害救援等工作提供强有力的支持。

左图:2010年4月拍摄的唐家山航空遥感影像图;

右图:2008年5月拍摄的唐家山航空遥感影像图。

(中科院对地观测中心提供),新华社发

遥感技术

RS(Remote Sensing)

在防灾减灾中的应用:运用遥感技术,可以实时监测洪涝、台风等灾害的形成过程,进行准确的预报、预警。能够快速识别地震等突发性自然灾害的影响范围,并为灾情统计、灾害救援等工作提供强有力的支持。

2008年5月14日四川北川县城遥感影像

北川是汶川地震灾情最为严重的地区之一。遥感影像显示,地震导致北川县城及其周边地区多处出现滑坡和泥石流,道路、房屋被掩埋,河道被堵塞。这为抢险救灾提供地理信息支撑。

全球卫星导航系统

GNSS(Global Navigation Satellite System)

概念:利用卫星,在全球范围内进行实时导航,定位的系统。

全球卫星导航系统

GNSS(Global Navigation Satellite System)

功能:全球卫星导航系统主要由卫星星座(空间部分)、地面监控系统(地面控制部分)和信号接收系统(用户部分)三部分组成,能够为用户提供精密的三维坐标、速度和时间,适用于陆地、海洋、航空和航天,具有全球性、全天候、连续性和实时性的特点。

中国:北斗BDS

美国:GPS

俄罗斯:格洛纳斯GLONASS

欧洲:伽利略GALILEO

全球卫星导航系统

GNSS(Global Navigation Satellite System)

在防灾减灾中的应用:利用安装在手机、汽车、飞机、轮船等中的信号接收设备,可以进行精确定位,帮助用户在遭遇自然灾害风险时,发出求救信号,及时报告位置和受灾情况,有效缩短救援搜寻时间。

地理信息系统

GIS(Geographic Information System)

概念与功能:地理信息系统是对地理数据进行输入、处理、存储、管理、查询、分析、输出等的计算机信息系统。

利用地理信息系统的空间查询与分析功能,可以根据不同目的对相关数据进行叠加分析

地理信息系统

GIS(Geographic Information System)

概念与功能:地理信息系统是对地理数据进行输入、处理、存储、管理、查询、分析、输出等的计算机信息系统。

地理信息系统以图层为基础。

图层用图形、符号、文本等描述某个主题的数据,如道路、村庄、河流等。

这些图层可通过位置叠加组合在一起,不同的组合可以形成具有不同实际应用价值的图片、数据及文字信息。

例如,将雨量站图层与行政区图层进行叠加,可以获得雨量站在行政区的分布信息。

行政区代码 1 2 3

雨量站个数 5 15 13

地理信息系统的空间叠加分析

地理信息系统

GIS(Geographic Information System)

在防灾减灾中的应用:地理信息系统利用遥感技术、全球卫星导航系统等提供的地理数据,进行自然灾害的动态监测、预警预报,确定受灾范围,为制定减灾预案、评估灾害损失、指导灾后恢复重建提供依据。

案例

温州灾害监测预警信息系统,利用雨量站、水位站、气象云图等提供的信息进行气象要素、河湖水位、台风及其形成过程的动态监测。将这些信息与地形、交通、遥感影像等信息进行叠加分析,可实现对灾害的预报预警。

活动

利用地理信息技术判断舟曲泥石流灾害的影响

1.对比灾害前后的卫星遥感影像,在灾后图中勾勒出泥石流的范围。

2.如果估算泥石流冲毁的住宅数量,还需要哪些信息?

3.完成第2题,需要用到地理信息系统的哪些功能?

2.需要知道受灾区域住宅分布的具体数据,比如受灾村镇的居民户数和人数等。

3.利用地理信息系统的空间查询与分析功能。

通过遥感、全球卫星导航系统或通过当地城建局获得该地区的住宅图的空间分布数据,利用图层叠加的原理,利用计算机进行分析,估算泥石流冲毁的住宅数量。

问题研究 救灾物质储备库应该建在哪里

问题研究 救灾物质储备库应该建在哪里

建立救援物质储备库是自然灾害应急救援的重要措施,能减少灾害损失,保障受灾群众的基本生活。作为世界上自然灾害最严重的国家之一,我国建设救灾物质储备库是之分必要的。那么,我们的救灾物质春备库应该建在哪里呢? 对这一课题的探究,建议采用以下思路。

收集资料,了解我国自然灾害的分布特征。

对比我国自然灾害与已建中央救灾物资储备库的空间布局

了解灾区对救灾物资的基本要求

提出新建救灾物资储备库的选址建议

1. 我国自然灾害的分布具有哪些特征?

2.列出我国常见自然灾害的分布范围。

【材料1】中国重大自然灾害点位分布

我国自然灾害分布点多面广,地域差异大。以黑河-腾冲线为界,此线东南部自然灾害不仅种类多且面积广;此线的西北部,自然灾害种类少,分布比较稀疏。

【材料2】我国中央救灾物质储备库

截至2016年底,我国已建18个中央救灾物质储备库,分别位于北京、天津、沈阳、哈尔滨、合肥、福州、郑州、武汉、长沙、南宁、成都、昆明、拉萨、渭南、兰州、格尔木、乌鲁木齐和喀什。为实现“自然灾害发生24个小时之内,受灾民众得到初步救助,确保受灾民众有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有临时住处、有病能得到及时治疗”这一基本目标,国家将继续进行救灾物质储备库建设。

已建的中央救灾物资储备库分布有什么特点?

分布不均,集中分布在我国东部与中部地区(自然灾害较严重且人口较为稠密)的大城市,西部地区储备库相对较少。

【材料3】中央救灾物质成都储备库

西南地区地貌结构复杂,是我国的地质灾害多发区。

中央救灾物资成都储备库是我国库容最大、自动化程度最高、应急能力最强、管理最现代化的中央救灾物资储备库。这个储备库辐射西南地区,总占地面积10公顷,总有效库容3.7万立方米,拥有近万个货位,储备了帐篷、棉被、棉衣等救灾物资和冲锋舟、橡皮艇、救生圈、发电机、挖掘机等应急救援工具。

2.你所在的省级行政区有没有救灾物质储备库?如果有,查找该储备库的地点,并了解其物质储备情况。如果没有,请给出选址建议。

1.为什么将成都建设成为我国最大的救援物质储备库?

我国西南地区地质结构复杂,是我国地质灾害多发区,其他自然灾害也多有发生。成都位于我国徐南地区,交通便利,救灾辐射范围广,且经济较为发达,救灾物资的生产能力强。

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里