岳麓必修二第17课苏联的经济改革(共17张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓必修二第17课苏联的经济改革(共17张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 399.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-10-25 08:36:35 | ||

图片预览

文档简介

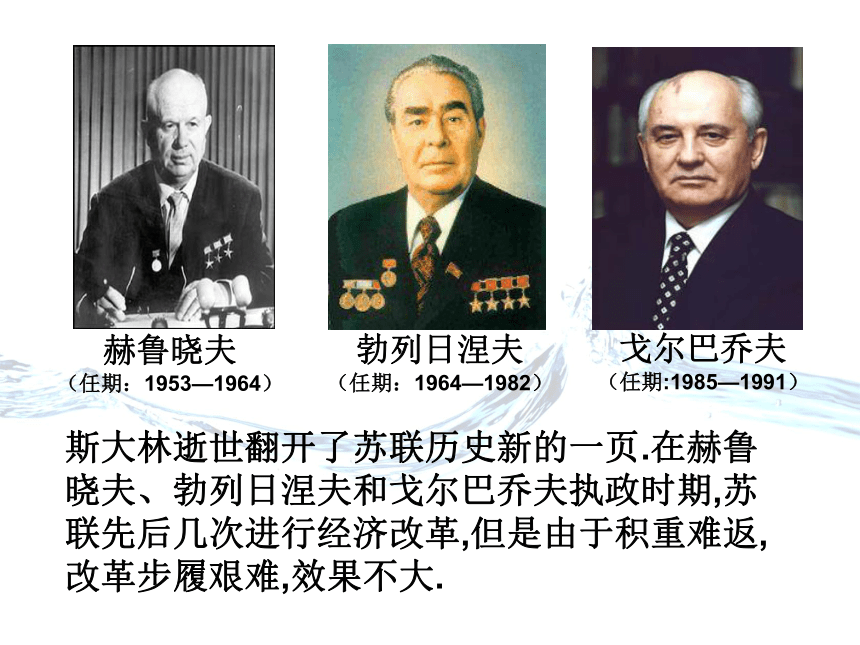

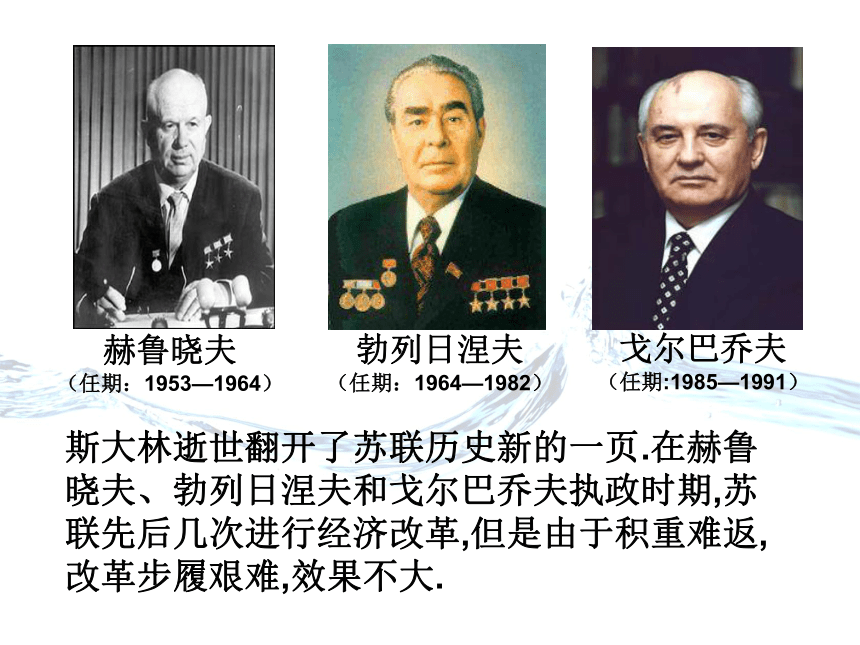

课件17张PPT。赫鲁晓夫

(任期:1953—1964)

戈尔巴乔夫

(任期:1985—1991)斯大林逝世翻开了苏联历史新的一页.在赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫执政时期,苏联先后几次进行经济改革,但是由于积重难返,改革步履艰难,效果不大.勃列日涅夫

(任期:1964—1982)第17课 苏联的经济改革日照实验高中 王洪昊课程标准:

概述从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革的基本历程,认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。自主学习任务:

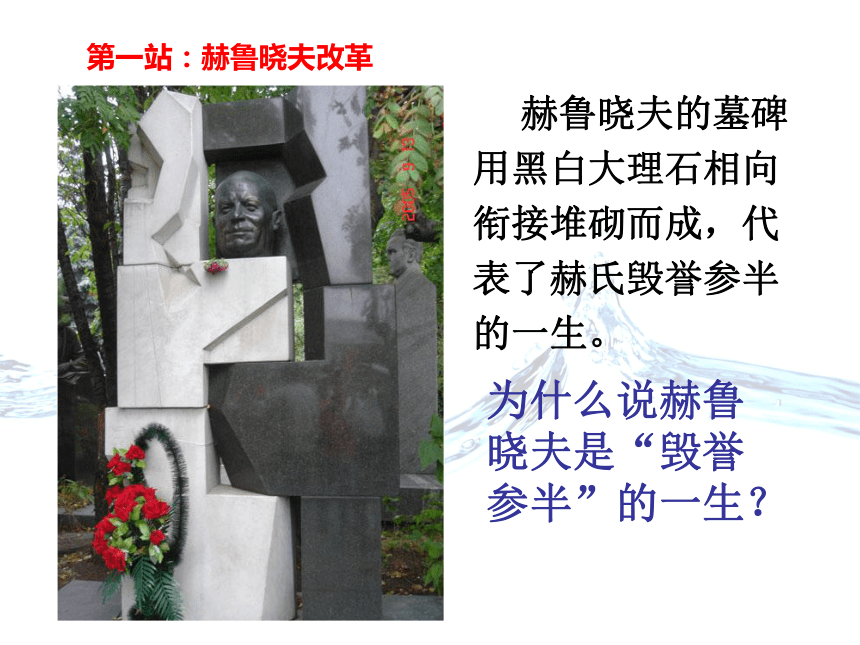

请同学们用10分钟时间自主学习本课内容,了解赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫改革的背景、主要内容和影响。 赫鲁晓夫的墓碑用黑白大理石相向衔接堆砌而成,代表了赫氏毁誉参半的一生。为什么说赫鲁晓夫是“毁誉参半”的一生?第一站:赫鲁晓夫改革为什么说赫鲁晓夫是“毁誉参半”的一生?积极方面(誉):

在一定程度上冲击了“斯大林模式”,取得一定的成效。消极方面(毁):

1、赫鲁晓夫改革只是在维持斯大林模式的基础上进行的局部调整,没有从根本上进行变革。

2、改革缺乏全面和一贯的战略方针和思路,带有很大的盲目性。

3、赫鲁晓夫作风急躁、反复无常也阻碍了改革的进行。例题分析:日照市2010级高三一模文综历史

问题二 赫氏改革 光荣与混乱并行

1953年起,赫鲁晓夫开始对义务交售制进行变革,提高收购价格,减少收购量,1958年完全取消义务交售制。1955年起,国家放宽对农牧业的生产管理,只下达国家收购各类农畜产品的数量指标,农庄有权自行安排生产,并采取措施扶植和鼓励个人副业的发展。通过改革,苏联的粮食产量明显增加,1951~1955年间,粮食的年平均产量3850万吨,1961~1965年间,年平均产量达到1.303亿吨,增长近50%。肉类奶类生产也大幅度增加。

赫鲁晓夫还采取了合并集体农庄的政策,把大批集体农庄改组为国营农场。1958年,赫鲁晓夫一反常态,认为“保留大块宅房园地和私有牲畜,就成了进一步发展农业生产道路上的严重障碍”,采取许多限制措施。1964年与1958年相比,除了水果和浆果有较大增长(24%),蛋和蔬菜有一定增长外,其余农畜产品都大大下降了。苏联农业落后的问题没有从根本上解决。

(2)据材料,归纳赫鲁晓夫农业改革政策的特点,并分析其对农业发展产生的影响。(8分)特点:政策具有两面性,前后矛盾(缺乏连续性);没有明确的指导思想。(4分)影响:赫鲁晓夫的改革一方面触及了旧的体制,有利于调动劳动者的积极性,促进了农业生产的发展;另一方面没有摆脱旧体制的束缚,政策前后不一,影响了经济的进一步发展。

(4分)第二站:勃列日涅夫改革勃列日涅夫为人谨慎,秉性保守,习惯于因循守旧,按陈规办事,最怕重大的变革和转折。他在开会或讨论问题时,总是先听大家发表看法,然后尽量照顾各方面的立场和利益加以折中,采取中间路线。所以,有人称他为“妥协能手”。第三站:戈尔巴乔夫改革莫斯科新老板

年轻

温和

且令人敬畏。 思考:苏联经济改革的目的就是要打破斯大林模式,为什么戈尔巴乔夫打破了斯大林模式,其经济体制改革仍然失败? 一位前苏联杂志主编这样讽刺戈尔巴乔夫

“他摆弄这个国家,就像家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里边的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。” 1)“加速发展战略”把重点放在重工业上,使原本已严重畸形的经济结构更加失调。

2)经济改革的宏观决策缺乏具体可行的配套措施,给予企业自主权等政策没有真正实行,改革中阻力重重,效果不佳。

3)戈尔巴乔夫把改革重点转向政治体制改革,背离了社会主义的基本原则,直接导致了苏联解体。失败原因: 反思:

苏联改革过程中的教训给我们今天的社会主义经济改革带来哪些深刻的借鉴呢?●改革需要一个相对和平稳定的政治环境;

●需要大胆突破传统的束缚,要有探索创新和实事求是的精神;

●要有全面一贯的改革思路、政策和配套措施,不能急躁冒进,也不能保守停滞,更不能改变改革方向;

●要妥善处理好改革过程中遇到的各种阻力和矛盾,保证改革的顺利有序进行……苏联改革给我们的借鉴:1.(2014?福建文综?22)1952年到1964年,苏联政府收购谷物的平均价格指数提高了7.48倍,收购畜产品的价格指数提高了15.69倍。这是( )

A.推行农业集体化导致的变化

B.适应“加速发展战略”的需要

C.应对世界农产品价格波动的措施

D.调整农业政策的结果

2.(2011?全国文综大纲卷?22)1964年到1982年期间,前苏联“完善社会主义”的提法逐渐取代了“改革”的提法,随之出现的是( )

A.社会经济发展丧失活力

B.破坏法制现象得到纠正

C.社会主义自治制度确立

D.放松对东欧国家的控制DA3.(2010?福建文综?23)《华盛顿邮报》在某一时期陆续报道了几篇新闻评论,其标题分别是:“莫斯科:是巨大的机会吗?”、“西方的援助应当使苏联实行改造而非改革 ”、“大学对俄国如何走向资本主义观点不一”。由此判断,该时期是( )

A.赫鲁晓夫执政时期 B.勃列日涅夫执政时期

C.戈尔巴乔夫执政时期 D.普京执政时期

4.(2010?北京文综?22)1971年,苏联政府在关于五年计划的报告中说:“商品货币关系在我国具有新的、社会主义的内容。当然,我们要批驳主张用市场调节作用取代国家集中计划的主导作用的各种错误观点。”这表明苏联政府试图( )

A.废除对企业的指令性计划

B.由市场决定产品价格

C.鼓励私营企业发展

D.减少对企业的行政干预

CD5.(2009?广东文基?34)美国学者在《俄罗斯史》中写道“勃列日涅夫政府基本上只是试图作表面的改革,而不考虑从根本上进行改革,对这句话正确理解是( )

A.勃列日涅夫开创了改革的先河

B.勃列日涅夫把改革限制在政治方面

C.勃列日涅夫不打算触动斯大林模式

D.勃列日涅夫首次建立市场经济体制

6.(2014?常德质检?22)俄国历史学家德米特连科说:“到(20世纪)80年代初苏联社会几乎所有的阶层都无一例外的因无自由而痛苦。知识分子想得到完全的民主和个人自由。大多数工人和职员需要更好的组织和劳动报酬,特别是平等的分配个人财富。一部分农民指望成为自己的土地和劳动成果的真正主人”。材料反映出( )

A.冷战影响苏联的社会稳定 B.苏联模式陷入全面危机

C.苏联在80年代名存实亡 D.勃列日涅夫改革毫无成果CB社会主义 (经济) 制度确立 阶段戈尔巴乔夫改革(深化、失败)回顾:苏联经济发展与改革的历程勃列日涅夫改革(趋于停滞)赫鲁晓夫改革(探索开始)斯大林经济体制(确立)新经济政策(新的探索)战时共产主义政策(探索)十月革命确立政权社会主义经济改革阶段社会主义建设道路不是一帆风顺的,必须不断的探索改革实践。谢谢

(任期:1953—1964)

戈尔巴乔夫

(任期:1985—1991)斯大林逝世翻开了苏联历史新的一页.在赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫执政时期,苏联先后几次进行经济改革,但是由于积重难返,改革步履艰难,效果不大.勃列日涅夫

(任期:1964—1982)第17课 苏联的经济改革日照实验高中 王洪昊课程标准:

概述从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革的基本历程,认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。自主学习任务:

请同学们用10分钟时间自主学习本课内容,了解赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫改革的背景、主要内容和影响。 赫鲁晓夫的墓碑用黑白大理石相向衔接堆砌而成,代表了赫氏毁誉参半的一生。为什么说赫鲁晓夫是“毁誉参半”的一生?第一站:赫鲁晓夫改革为什么说赫鲁晓夫是“毁誉参半”的一生?积极方面(誉):

在一定程度上冲击了“斯大林模式”,取得一定的成效。消极方面(毁):

1、赫鲁晓夫改革只是在维持斯大林模式的基础上进行的局部调整,没有从根本上进行变革。

2、改革缺乏全面和一贯的战略方针和思路,带有很大的盲目性。

3、赫鲁晓夫作风急躁、反复无常也阻碍了改革的进行。例题分析:日照市2010级高三一模文综历史

问题二 赫氏改革 光荣与混乱并行

1953年起,赫鲁晓夫开始对义务交售制进行变革,提高收购价格,减少收购量,1958年完全取消义务交售制。1955年起,国家放宽对农牧业的生产管理,只下达国家收购各类农畜产品的数量指标,农庄有权自行安排生产,并采取措施扶植和鼓励个人副业的发展。通过改革,苏联的粮食产量明显增加,1951~1955年间,粮食的年平均产量3850万吨,1961~1965年间,年平均产量达到1.303亿吨,增长近50%。肉类奶类生产也大幅度增加。

赫鲁晓夫还采取了合并集体农庄的政策,把大批集体农庄改组为国营农场。1958年,赫鲁晓夫一反常态,认为“保留大块宅房园地和私有牲畜,就成了进一步发展农业生产道路上的严重障碍”,采取许多限制措施。1964年与1958年相比,除了水果和浆果有较大增长(24%),蛋和蔬菜有一定增长外,其余农畜产品都大大下降了。苏联农业落后的问题没有从根本上解决。

(2)据材料,归纳赫鲁晓夫农业改革政策的特点,并分析其对农业发展产生的影响。(8分)特点:政策具有两面性,前后矛盾(缺乏连续性);没有明确的指导思想。(4分)影响:赫鲁晓夫的改革一方面触及了旧的体制,有利于调动劳动者的积极性,促进了农业生产的发展;另一方面没有摆脱旧体制的束缚,政策前后不一,影响了经济的进一步发展。

(4分)第二站:勃列日涅夫改革勃列日涅夫为人谨慎,秉性保守,习惯于因循守旧,按陈规办事,最怕重大的变革和转折。他在开会或讨论问题时,总是先听大家发表看法,然后尽量照顾各方面的立场和利益加以折中,采取中间路线。所以,有人称他为“妥协能手”。第三站:戈尔巴乔夫改革莫斯科新老板

年轻

温和

且令人敬畏。 思考:苏联经济改革的目的就是要打破斯大林模式,为什么戈尔巴乔夫打破了斯大林模式,其经济体制改革仍然失败? 一位前苏联杂志主编这样讽刺戈尔巴乔夫

“他摆弄这个国家,就像家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里边的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。” 1)“加速发展战略”把重点放在重工业上,使原本已严重畸形的经济结构更加失调。

2)经济改革的宏观决策缺乏具体可行的配套措施,给予企业自主权等政策没有真正实行,改革中阻力重重,效果不佳。

3)戈尔巴乔夫把改革重点转向政治体制改革,背离了社会主义的基本原则,直接导致了苏联解体。失败原因: 反思:

苏联改革过程中的教训给我们今天的社会主义经济改革带来哪些深刻的借鉴呢?●改革需要一个相对和平稳定的政治环境;

●需要大胆突破传统的束缚,要有探索创新和实事求是的精神;

●要有全面一贯的改革思路、政策和配套措施,不能急躁冒进,也不能保守停滞,更不能改变改革方向;

●要妥善处理好改革过程中遇到的各种阻力和矛盾,保证改革的顺利有序进行……苏联改革给我们的借鉴:1.(2014?福建文综?22)1952年到1964年,苏联政府收购谷物的平均价格指数提高了7.48倍,收购畜产品的价格指数提高了15.69倍。这是( )

A.推行农业集体化导致的变化

B.适应“加速发展战略”的需要

C.应对世界农产品价格波动的措施

D.调整农业政策的结果

2.(2011?全国文综大纲卷?22)1964年到1982年期间,前苏联“完善社会主义”的提法逐渐取代了“改革”的提法,随之出现的是( )

A.社会经济发展丧失活力

B.破坏法制现象得到纠正

C.社会主义自治制度确立

D.放松对东欧国家的控制DA3.(2010?福建文综?23)《华盛顿邮报》在某一时期陆续报道了几篇新闻评论,其标题分别是:“莫斯科:是巨大的机会吗?”、“西方的援助应当使苏联实行改造而非改革 ”、“大学对俄国如何走向资本主义观点不一”。由此判断,该时期是( )

A.赫鲁晓夫执政时期 B.勃列日涅夫执政时期

C.戈尔巴乔夫执政时期 D.普京执政时期

4.(2010?北京文综?22)1971年,苏联政府在关于五年计划的报告中说:“商品货币关系在我国具有新的、社会主义的内容。当然,我们要批驳主张用市场调节作用取代国家集中计划的主导作用的各种错误观点。”这表明苏联政府试图( )

A.废除对企业的指令性计划

B.由市场决定产品价格

C.鼓励私营企业发展

D.减少对企业的行政干预

CD5.(2009?广东文基?34)美国学者在《俄罗斯史》中写道“勃列日涅夫政府基本上只是试图作表面的改革,而不考虑从根本上进行改革,对这句话正确理解是( )

A.勃列日涅夫开创了改革的先河

B.勃列日涅夫把改革限制在政治方面

C.勃列日涅夫不打算触动斯大林模式

D.勃列日涅夫首次建立市场经济体制

6.(2014?常德质检?22)俄国历史学家德米特连科说:“到(20世纪)80年代初苏联社会几乎所有的阶层都无一例外的因无自由而痛苦。知识分子想得到完全的民主和个人自由。大多数工人和职员需要更好的组织和劳动报酬,特别是平等的分配个人财富。一部分农民指望成为自己的土地和劳动成果的真正主人”。材料反映出( )

A.冷战影响苏联的社会稳定 B.苏联模式陷入全面危机

C.苏联在80年代名存实亡 D.勃列日涅夫改革毫无成果CB社会主义 (经济) 制度确立 阶段戈尔巴乔夫改革(深化、失败)回顾:苏联经济发展与改革的历程勃列日涅夫改革(趋于停滞)赫鲁晓夫改革(探索开始)斯大林经济体制(确立)新经济政策(新的探索)战时共产主义政策(探索)十月革命确立政权社会主义经济改革阶段社会主义建设道路不是一帆风顺的,必须不断的探索改革实践。谢谢

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势