鲁教版(五四学制)数学九年级上册 综合与实践:能使矩形的周长和面积减半吗?教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 鲁教版(五四学制)数学九年级上册 综合与实践:能使矩形的周长和面积减半吗?教案(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 130.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-07-13 09:50:04 | ||

图片预览

文档简介

《能将矩形的周长和面积同时减半吗》

教材分析

本节课是鲁教版数学九年级上册综合与实践课的内容,具有实践性,自主探究性的特点。2011版《课程标准》指出综合与实践的实施是以问题为载体、以学生自主参与为主的学习活动。它有别于其他三个领域,更有别于课堂上教师的直接讲授。它是教师通过问题引领、学生全程参与、实践过程相对完整的学习活动,也是学生积累数学活动经验、培养学生应用意识和创新意识的重要载体。

本课题的基本内容是:是否存在一个矩形,其周长和面积分别是已知矩形周长与面积的一半。

教材从学生熟悉的简单图形出发,引导他们逐步思考一个个问题,不断经历判断、选择、以及综合运用二次方程、方程组、不等式、函数等知识的过程。

通过“做一做”积累经验,通过“想一想”诱导发现,通过“议一议”中的问题拓展与提升,在“读一读”中引出不同思路。

本节是研究本课题的第二课时,重点在解决矩形周长和面积减半问题的过程中感受研究问题从特殊到一般的过程,难点是综合与运用所学知识如方程、函数解决问题,并培养学生利用数学只是来分析和解决问题的能力。本课内容可分成三个探究活动。一、课前学生小组探究正方形“减半”问题;二、探究矩形减半问题;三、反思质疑,提升认识。

教学中主要引导学生运用多种方法进行研究,经历由特殊到一般的过程,发现一般性结论,并寻求解决方法。

对于每个探究活动都可以按照“猜想-验证-发现规律-证明-拓广”的方式展开探究活动,使学生经历数学化的过程。

学情分析

1、 九年级学生已经学过了矩形,正方形,一次函数,一元二次方程,二元一次方程组以及它们之间的联系, 学生也已经知道数形结合思想,转化思想。了解一个问题的多种解法,需要从不同的角度去思考。学生已经有了一定的分析和解决问题的能力,也有了一定的计算能力。但学生更深层次的理解知识之间的的联系还是有一定的局限性,学生的应用意识和创新意识也比较薄弱。九年级学生的动脑,动手,动口的能力较七,八年级更强一些。

2、积累了一些活动经验。七,八年级的教材上也适当的安排了综合与实践课程,学生对该课程也有了一定的经验积累,课上的动手,交流,合作也有了一定的实际经验基础。为本节课的学习奠定了一定经验基础。

三、教学目标

1、经历猜想、证明、拓广的过程,增强发现和提出问题的能力,以及对问题进行自主探索的意识。

2、在探究问题结论和论证结论正确的过程中,综合运用所学知识、体会知识之间的内在联系,形成对数学的整体性认识。

3、在探究过程中,感受由特殊到一般、数形结合的思想和方法,体会证明的必要性。

4、在合作交流的过程中,拓展思路,发展推理能力。

四、教学重、难点

重点:通过图形“减半”问题,体会“猜想———验证———证明———拓广”在数学中的重要性,感受由特殊到一般的探究过程,帮助学生感悟处理问题的策略与方法。

难点:看似简单但又具挑战性的问题,不断经历判断、选择以及综合运用二次方程、函数等知识解决问题的过程。

教学策略分析

课前小组探究:让学生在课前以小组为单位,探究正方形的“减半”问题,一方面为探究矩形的“减半”问题留有充足的时间;另一方面通过小组课前探究,发现解决问题的不同方法以及几种方法之间的内在联系,为本节课奠定一定的理论基础。

信息技术手段使用恰到好处:尽管是一节综合与实践课,属于纯代数的课型,信息技术的使用也受到了极大的限制,但几处几何画板的使用恰到好处提升了学生对知识的理解程度。

利用交互式电子白板的使用:及时呈现师生之间思维交流的成果,达到了有效的互动,更新了教与学的固有方式,使得课堂效率得到了较大的提升

利用投影可以展现学生解题的整个过程,使其能够全面观察学生解题过程正确性,并为学生展示自己思路提供了很好的平台。

几何画板的使用:2处几何画板的使用充分体现了数形结合思想,恰到好处并直观的展现了方程组的解与图像交点之间的关系,起到了画龙点睛之效。

导学案的使用:利用表格更清晰的展现了各个量之间的关系,为学生梳理各量之间的关系节约了时间,教学效果得到了一定的提高。

课下与课上活动相结合:综合与实践课具有实践性、综合性、自主性,由于课堂时间有限,再加上本节课本身思维密度较大,所以正方形的“减半”问题放在了课前让学生以小组为单位进行探究,不仅为本节课节约了一定的时间而且激发了学生学习本节课的欲望。

本节课始终是以教师的问题为主线,学生每一环节都要参与较深度的思考,考察学生对知识综合性的掌握与运用以及知识之间的内在联系。知识量比较大,难度较深,所以教师采用了由浅入深,由单一到综合,由独立思考到小组合作的形式展开课堂教学;这样从知识的难易度,综合性都有一定的梯度,学生理解起来也比较容易。

教学过程

教学内容 师生活动 资源、媒体运用 设计意图

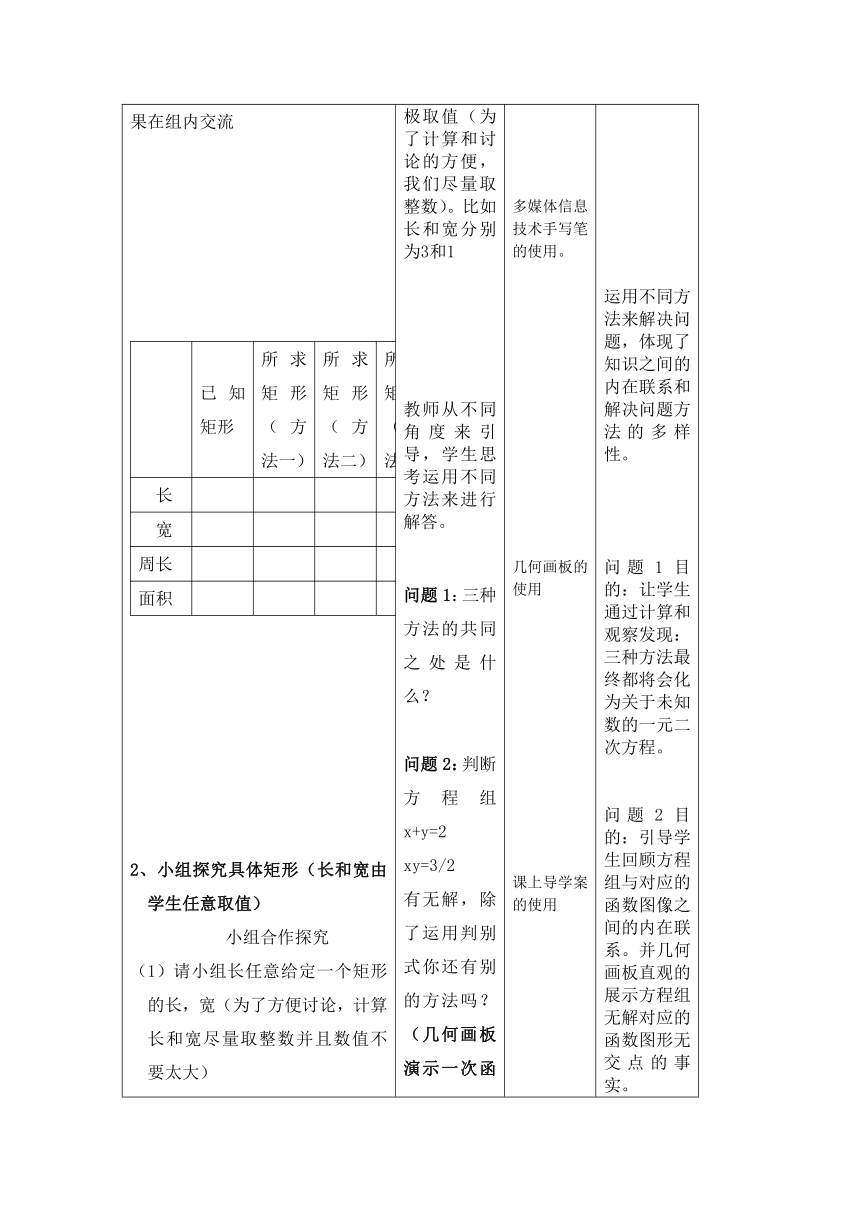

一、情景导入,引入课题探究活动一:正方形的“减半”问题出示:任意给定一个正方形,是否存在另一个正方形,它的周长和面积分别是已知正方形的“一半”呢?你是怎么想的? 请以小组为单位汇报课前探究结果:二、学习新课探究活动二:矩形的“减半”问题出示:任意给定一个矩形,是否存在另一个矩形,它的周长和面积分别是已知矩形的“一半”呢? 1、集体探究具体矩形(长和宽分别为3和1)出示:已知矩形的长和宽为3和1各个小组成员先独立完成,再将成果在组内交流已知矩形所求矩形(方法一)所求矩形(方法二)所求矩形(方法三)长宽 周长面积 2、小组探究具体矩形(长和宽由学生任意取值) 小组合作探究 请小组长任意给定一个矩形的长,宽(为了方便讨论,计算长和宽尽量取整数并且数值不要太大) 小组验证其周长和面积能否同时“减半”?并将方法和结果在小组内展示 已知矩形所求矩形长宽周长面积3、探究任意矩形(长和宽分别为m和n)证明猜想:任意给定一个矩形,是否存在另一个矩形,它的周长和面积分别是已知矩形周长和面积的“一半”呢?已知矩形所求矩形长宽周长面积解:如果已知矩形的长和宽分别为m和n,设所求矩形的长为x,则宽为可列方程为: 只有当 时,这个方程才有实数根:所以(几何画板演示n和m取不同值时,函数的交点有时存在,有时不存在;)结论:如果矩形的长和宽满足:时,才存在另一个矩形,它的周长和面积分别是已知矩形周长和面积的一半三、巩固提升探究活动三:反思质疑、提升认识 你还有什么疑问吗?我们在研究是否存在减半矩形时,只计算了判别式,当判别式≥0说明存在“减半”矩形,你是如何理解 =0的呢?四、拓展延伸、提出猜想任意给定一个矩形,是否存在另一个矩形,它的周长和面积分别是已知矩形周长和面积的1/3倍?2、任意给定一个 ,是否存在另一个 ,它的周长和面积分别是已知 周长和面积的“一半”倍. (课后作业,小组为单位并提交研究报告)五、课堂小结 1、运用了哪些知识解决了今天矩形的“减半”问题22、 结论 (1)正方形不存在新的“减半”正方形 (2)矩形存在“减半”矩形,但长和宽需要满足一定的条件3、思想方法转化从特殊到一般数形结合 教师提问小组课前合作探究的结果,学生代表积极回答。教师提问:当弱化正方形的条件后,此时的正方形可能是什么图形呢?问题:由于矩形的形状很多,我们先从一个具体的矩形来进行探究,你能给已知矩形的长和宽取一组最简单的数值?学生积极取值(为了计算和讨论的方便,我们尽量取整数)。比如长和宽分别为3和1教师从不同角度来引导,学生思考运用不同方法来进行解答。问题1:三种方法的共同之处是什么?问题2:判断方程组x+y=2 xy=3/2有无解,除了运用判别式你还有别的方法吗?(几何画板演示一次函数y=2-x和反比例函数y=3/2x的图像的交点情况)问题3:通过探究我们验证了长和宽分别为3和1的矩形不存在新的矩形,使其周长和面积是原矩形的|“一半”,你能再取一些数值进行验证码?要想得到一个一般性的结论就需要对猜想的结论进行证明。而已知矩形长和宽的取值有无数种,怎样给长和宽取值才能代表任何数呢?教师引导学生要想得到一个一般性的结论仅仅依靠验证是不够的,需要进行一般性结论的证明。问题:解可能为负数吗?学生积极独立思考。教师引导并讲解两个解的正负性的原因。教师黑板演示几何画板,学生认真观察并进行直观验证。教师先让学生自己发现问题,由于本节课难度较大,对于教师设计的问题学生可能回答不上来,教师引领学生一起思考。教师引导学生提出新的猜想,学生大胆的说出自己的猜想。以问题串的形式结束本节课的教学。 课前导学案的使用。PPT的使用多媒体信息技术手写笔的使用。几何画板的使用课上导学案的使用课上导学案的使用几何画板动态演示变化过程PPT的使用 课前小组合作探究为本节课的探究活动节约了时间同时也奠定了一定的思维储备。特殊平行四边形之间的内在联系。为矩形的探究埋下伏笔。让学生体会到矩形长和宽取值的普遍性,引出探究的必要性。运用不同方法来解决问题,体现了知识之间的内在联系和解决问题方法的多样性。问题1目的:让学生通过计算和观察发现:三种方法最终都将会化为关于未知数的一元二次方程。问题2目的:引导学生回顾方程组与对应的函数图像之间的内在联系。并几何画板直观的展示方程组无解对应的函数图形无交点的事实。问题3目的:让学生通过自己取值通过动手动脑,运算推理验证自己的猜想。渗透解决一个数学问题必须经历从特殊到一般的一个探究过程。方程的解与实际问题之间的内在联系。得出结论:已知矩形的长和宽只要满足不等式,则一定存在“减半”矩形。几何画板更加形象直观的展现了不等式与方程组解以及函数图像之间的联系知识上的前后呼应,思维上的积极碰撞。达到拓广本节课的知识。回顾并巩固了本节课的知识要点和数学思想。

七、教学反思

1.教师设计了一连串环环相扣的问题,使得学生思维广度和深度都有了不同程度的发展。

教学中教师始终是以问题串的形式展开教学,由浅入深、由单一到综合、由简单到复杂;学生根据教师的问题积极独立思考并做出相应的回答,教师根据学生的回答情况提出新的问题并始终将学生的思维吸引在课堂教学中。在探究特殊矩形的减半问题时,教师首先是让学生自由取值,目的是让学生感受矩形的长和宽的取值空间的广泛性,研究了其中的一组值具有特殊性,渗透学生研究一个数学问题一般经历由特殊到一般的一个过程。通过自由取值的小组探究:经历计算、思考,讨论,交流学生发现取不同值时矩形的减半问题有时存在有时不存在,学生的思维产生了一定的碰撞,从而产生了强烈的探究欲望,到底当已知矩形的长和宽满足什么条件时是存在减半矩形的呢?从而使课堂教学自然而然的经历从特殊到一般性的一个探究过程。课堂各个教学环节环环相扣,知识之间也是层层递进,知识从单一到综合的发展过程影响着学生思维的广度和深度从而有效的落实了本节课的教学目标。

多媒体信息技术手段的使用,无论是从学生直观感受还是从知识体系之间联系都起到了事半功倍的效果。

本堂课是综合与实践课,但却是一堂纯代数课堂,信息技术的使用次数确实没有几何课堂那么明显,但是两处几何画板的使用恰到好处的展示了知识之间的内在联系,也直观的展示了当矩形的长和宽不断变化时,函数图像的交点情况也随之变化,形象的给学生展示了方程与函数图像之间的内在联系,同时也直观的验证了我们的猜想。多媒体信息技术作为课堂的辅助手段,最重要的是能否更好的为我们课堂教学服务,使得我们的课堂更加形象直观从而达到事半功倍的效果。

需要改进的地方

(1) 由于本节课所用到的知识面较广,知识之间的内在联系较紧密并且难度也比较大,所以为了节省上课的时间,课堂上老师只让学生汇报了了一种探究正方形减半问题的探究结果,应给于学生更多的时间让不同小组用不同方法来汇报探究结果,从而为探究矩形减半问题方法的多样性奠定一定的理论基础。

(2)由于本节课确实有一些难度,容量较大,思维密度较高,部分较弱学生课堂上的表现并不是很积极,能回答问题的学生不是很多,教师应该给予学生更多的时间和空间让学生通过独立思考,小组合作的方式来解决问题;整个教学过教学节奏比较快,有的学生对教师提出的问题没有时间去深度思考,所以在今后的教学中不但要把握好教学节奏而且要更好的在课下多与学生沟通了解学情,注重教师对问题的设计,力争教学效果达到最好。

(3) 由于课型难度大,所以上课老师说的比较多,应给予学生更多的时间和空间去思考。

教材分析

本节课是鲁教版数学九年级上册综合与实践课的内容,具有实践性,自主探究性的特点。2011版《课程标准》指出综合与实践的实施是以问题为载体、以学生自主参与为主的学习活动。它有别于其他三个领域,更有别于课堂上教师的直接讲授。它是教师通过问题引领、学生全程参与、实践过程相对完整的学习活动,也是学生积累数学活动经验、培养学生应用意识和创新意识的重要载体。

本课题的基本内容是:是否存在一个矩形,其周长和面积分别是已知矩形周长与面积的一半。

教材从学生熟悉的简单图形出发,引导他们逐步思考一个个问题,不断经历判断、选择、以及综合运用二次方程、方程组、不等式、函数等知识的过程。

通过“做一做”积累经验,通过“想一想”诱导发现,通过“议一议”中的问题拓展与提升,在“读一读”中引出不同思路。

本节是研究本课题的第二课时,重点在解决矩形周长和面积减半问题的过程中感受研究问题从特殊到一般的过程,难点是综合与运用所学知识如方程、函数解决问题,并培养学生利用数学只是来分析和解决问题的能力。本课内容可分成三个探究活动。一、课前学生小组探究正方形“减半”问题;二、探究矩形减半问题;三、反思质疑,提升认识。

教学中主要引导学生运用多种方法进行研究,经历由特殊到一般的过程,发现一般性结论,并寻求解决方法。

对于每个探究活动都可以按照“猜想-验证-发现规律-证明-拓广”的方式展开探究活动,使学生经历数学化的过程。

学情分析

1、 九年级学生已经学过了矩形,正方形,一次函数,一元二次方程,二元一次方程组以及它们之间的联系, 学生也已经知道数形结合思想,转化思想。了解一个问题的多种解法,需要从不同的角度去思考。学生已经有了一定的分析和解决问题的能力,也有了一定的计算能力。但学生更深层次的理解知识之间的的联系还是有一定的局限性,学生的应用意识和创新意识也比较薄弱。九年级学生的动脑,动手,动口的能力较七,八年级更强一些。

2、积累了一些活动经验。七,八年级的教材上也适当的安排了综合与实践课程,学生对该课程也有了一定的经验积累,课上的动手,交流,合作也有了一定的实际经验基础。为本节课的学习奠定了一定经验基础。

三、教学目标

1、经历猜想、证明、拓广的过程,增强发现和提出问题的能力,以及对问题进行自主探索的意识。

2、在探究问题结论和论证结论正确的过程中,综合运用所学知识、体会知识之间的内在联系,形成对数学的整体性认识。

3、在探究过程中,感受由特殊到一般、数形结合的思想和方法,体会证明的必要性。

4、在合作交流的过程中,拓展思路,发展推理能力。

四、教学重、难点

重点:通过图形“减半”问题,体会“猜想———验证———证明———拓广”在数学中的重要性,感受由特殊到一般的探究过程,帮助学生感悟处理问题的策略与方法。

难点:看似简单但又具挑战性的问题,不断经历判断、选择以及综合运用二次方程、函数等知识解决问题的过程。

教学策略分析

课前小组探究:让学生在课前以小组为单位,探究正方形的“减半”问题,一方面为探究矩形的“减半”问题留有充足的时间;另一方面通过小组课前探究,发现解决问题的不同方法以及几种方法之间的内在联系,为本节课奠定一定的理论基础。

信息技术手段使用恰到好处:尽管是一节综合与实践课,属于纯代数的课型,信息技术的使用也受到了极大的限制,但几处几何画板的使用恰到好处提升了学生对知识的理解程度。

利用交互式电子白板的使用:及时呈现师生之间思维交流的成果,达到了有效的互动,更新了教与学的固有方式,使得课堂效率得到了较大的提升

利用投影可以展现学生解题的整个过程,使其能够全面观察学生解题过程正确性,并为学生展示自己思路提供了很好的平台。

几何画板的使用:2处几何画板的使用充分体现了数形结合思想,恰到好处并直观的展现了方程组的解与图像交点之间的关系,起到了画龙点睛之效。

导学案的使用:利用表格更清晰的展现了各个量之间的关系,为学生梳理各量之间的关系节约了时间,教学效果得到了一定的提高。

课下与课上活动相结合:综合与实践课具有实践性、综合性、自主性,由于课堂时间有限,再加上本节课本身思维密度较大,所以正方形的“减半”问题放在了课前让学生以小组为单位进行探究,不仅为本节课节约了一定的时间而且激发了学生学习本节课的欲望。

本节课始终是以教师的问题为主线,学生每一环节都要参与较深度的思考,考察学生对知识综合性的掌握与运用以及知识之间的内在联系。知识量比较大,难度较深,所以教师采用了由浅入深,由单一到综合,由独立思考到小组合作的形式展开课堂教学;这样从知识的难易度,综合性都有一定的梯度,学生理解起来也比较容易。

教学过程

教学内容 师生活动 资源、媒体运用 设计意图

一、情景导入,引入课题探究活动一:正方形的“减半”问题出示:任意给定一个正方形,是否存在另一个正方形,它的周长和面积分别是已知正方形的“一半”呢?你是怎么想的? 请以小组为单位汇报课前探究结果:二、学习新课探究活动二:矩形的“减半”问题出示:任意给定一个矩形,是否存在另一个矩形,它的周长和面积分别是已知矩形的“一半”呢? 1、集体探究具体矩形(长和宽分别为3和1)出示:已知矩形的长和宽为3和1各个小组成员先独立完成,再将成果在组内交流已知矩形所求矩形(方法一)所求矩形(方法二)所求矩形(方法三)长宽 周长面积 2、小组探究具体矩形(长和宽由学生任意取值) 小组合作探究 请小组长任意给定一个矩形的长,宽(为了方便讨论,计算长和宽尽量取整数并且数值不要太大) 小组验证其周长和面积能否同时“减半”?并将方法和结果在小组内展示 已知矩形所求矩形长宽周长面积3、探究任意矩形(长和宽分别为m和n)证明猜想:任意给定一个矩形,是否存在另一个矩形,它的周长和面积分别是已知矩形周长和面积的“一半”呢?已知矩形所求矩形长宽周长面积解:如果已知矩形的长和宽分别为m和n,设所求矩形的长为x,则宽为可列方程为: 只有当 时,这个方程才有实数根:所以(几何画板演示n和m取不同值时,函数的交点有时存在,有时不存在;)结论:如果矩形的长和宽满足:时,才存在另一个矩形,它的周长和面积分别是已知矩形周长和面积的一半三、巩固提升探究活动三:反思质疑、提升认识 你还有什么疑问吗?我们在研究是否存在减半矩形时,只计算了判别式,当判别式≥0说明存在“减半”矩形,你是如何理解 =0的呢?四、拓展延伸、提出猜想任意给定一个矩形,是否存在另一个矩形,它的周长和面积分别是已知矩形周长和面积的1/3倍?2、任意给定一个 ,是否存在另一个 ,它的周长和面积分别是已知 周长和面积的“一半”倍. (课后作业,小组为单位并提交研究报告)五、课堂小结 1、运用了哪些知识解决了今天矩形的“减半”问题22、 结论 (1)正方形不存在新的“减半”正方形 (2)矩形存在“减半”矩形,但长和宽需要满足一定的条件3、思想方法转化从特殊到一般数形结合 教师提问小组课前合作探究的结果,学生代表积极回答。教师提问:当弱化正方形的条件后,此时的正方形可能是什么图形呢?问题:由于矩形的形状很多,我们先从一个具体的矩形来进行探究,你能给已知矩形的长和宽取一组最简单的数值?学生积极取值(为了计算和讨论的方便,我们尽量取整数)。比如长和宽分别为3和1教师从不同角度来引导,学生思考运用不同方法来进行解答。问题1:三种方法的共同之处是什么?问题2:判断方程组x+y=2 xy=3/2有无解,除了运用判别式你还有别的方法吗?(几何画板演示一次函数y=2-x和反比例函数y=3/2x的图像的交点情况)问题3:通过探究我们验证了长和宽分别为3和1的矩形不存在新的矩形,使其周长和面积是原矩形的|“一半”,你能再取一些数值进行验证码?要想得到一个一般性的结论就需要对猜想的结论进行证明。而已知矩形长和宽的取值有无数种,怎样给长和宽取值才能代表任何数呢?教师引导学生要想得到一个一般性的结论仅仅依靠验证是不够的,需要进行一般性结论的证明。问题:解可能为负数吗?学生积极独立思考。教师引导并讲解两个解的正负性的原因。教师黑板演示几何画板,学生认真观察并进行直观验证。教师先让学生自己发现问题,由于本节课难度较大,对于教师设计的问题学生可能回答不上来,教师引领学生一起思考。教师引导学生提出新的猜想,学生大胆的说出自己的猜想。以问题串的形式结束本节课的教学。 课前导学案的使用。PPT的使用多媒体信息技术手写笔的使用。几何画板的使用课上导学案的使用课上导学案的使用几何画板动态演示变化过程PPT的使用 课前小组合作探究为本节课的探究活动节约了时间同时也奠定了一定的思维储备。特殊平行四边形之间的内在联系。为矩形的探究埋下伏笔。让学生体会到矩形长和宽取值的普遍性,引出探究的必要性。运用不同方法来解决问题,体现了知识之间的内在联系和解决问题方法的多样性。问题1目的:让学生通过计算和观察发现:三种方法最终都将会化为关于未知数的一元二次方程。问题2目的:引导学生回顾方程组与对应的函数图像之间的内在联系。并几何画板直观的展示方程组无解对应的函数图形无交点的事实。问题3目的:让学生通过自己取值通过动手动脑,运算推理验证自己的猜想。渗透解决一个数学问题必须经历从特殊到一般的一个探究过程。方程的解与实际问题之间的内在联系。得出结论:已知矩形的长和宽只要满足不等式,则一定存在“减半”矩形。几何画板更加形象直观的展现了不等式与方程组解以及函数图像之间的联系知识上的前后呼应,思维上的积极碰撞。达到拓广本节课的知识。回顾并巩固了本节课的知识要点和数学思想。

七、教学反思

1.教师设计了一连串环环相扣的问题,使得学生思维广度和深度都有了不同程度的发展。

教学中教师始终是以问题串的形式展开教学,由浅入深、由单一到综合、由简单到复杂;学生根据教师的问题积极独立思考并做出相应的回答,教师根据学生的回答情况提出新的问题并始终将学生的思维吸引在课堂教学中。在探究特殊矩形的减半问题时,教师首先是让学生自由取值,目的是让学生感受矩形的长和宽的取值空间的广泛性,研究了其中的一组值具有特殊性,渗透学生研究一个数学问题一般经历由特殊到一般的一个过程。通过自由取值的小组探究:经历计算、思考,讨论,交流学生发现取不同值时矩形的减半问题有时存在有时不存在,学生的思维产生了一定的碰撞,从而产生了强烈的探究欲望,到底当已知矩形的长和宽满足什么条件时是存在减半矩形的呢?从而使课堂教学自然而然的经历从特殊到一般性的一个探究过程。课堂各个教学环节环环相扣,知识之间也是层层递进,知识从单一到综合的发展过程影响着学生思维的广度和深度从而有效的落实了本节课的教学目标。

多媒体信息技术手段的使用,无论是从学生直观感受还是从知识体系之间联系都起到了事半功倍的效果。

本堂课是综合与实践课,但却是一堂纯代数课堂,信息技术的使用次数确实没有几何课堂那么明显,但是两处几何画板的使用恰到好处的展示了知识之间的内在联系,也直观的展示了当矩形的长和宽不断变化时,函数图像的交点情况也随之变化,形象的给学生展示了方程与函数图像之间的内在联系,同时也直观的验证了我们的猜想。多媒体信息技术作为课堂的辅助手段,最重要的是能否更好的为我们课堂教学服务,使得我们的课堂更加形象直观从而达到事半功倍的效果。

需要改进的地方

(1) 由于本节课所用到的知识面较广,知识之间的内在联系较紧密并且难度也比较大,所以为了节省上课的时间,课堂上老师只让学生汇报了了一种探究正方形减半问题的探究结果,应给于学生更多的时间让不同小组用不同方法来汇报探究结果,从而为探究矩形减半问题方法的多样性奠定一定的理论基础。

(2)由于本节课确实有一些难度,容量较大,思维密度较高,部分较弱学生课堂上的表现并不是很积极,能回答问题的学生不是很多,教师应该给予学生更多的时间和空间让学生通过独立思考,小组合作的方式来解决问题;整个教学过教学节奏比较快,有的学生对教师提出的问题没有时间去深度思考,所以在今后的教学中不但要把握好教学节奏而且要更好的在课下多与学生沟通了解学情,注重教师对问题的设计,力争教学效果达到最好。

(3) 由于课型难度大,所以上课老师说的比较多,应给予学生更多的时间和空间去思考。