8.2《登高》课件(共30张PPT) 统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 8.2《登高》课件(共30张PPT) 统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-12 06:36:15 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

登 高

杜 甫

中国是诗的国度,唐诗就是诗歌星空中最灿烂的银河!

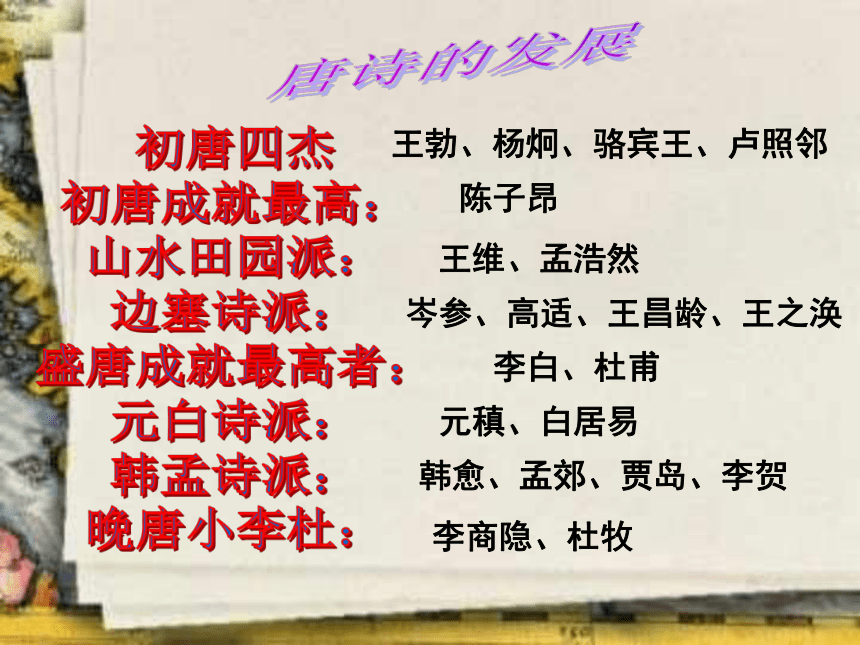

初唐四杰

初唐成就最高:

山水田园派:

边塞诗派:

盛唐成就最高者:

元白诗派:

韩孟诗派:

晚唐小李杜:

王勃、杨炯、骆宾王、卢照邻

陈子昂

王维、孟浩然

岑参、高适、王昌龄、王之涣

李白、杜甫

元稹、白居易

韩愈、孟郊、贾岛、李贺

李商隐、杜牧

唐诗的发展

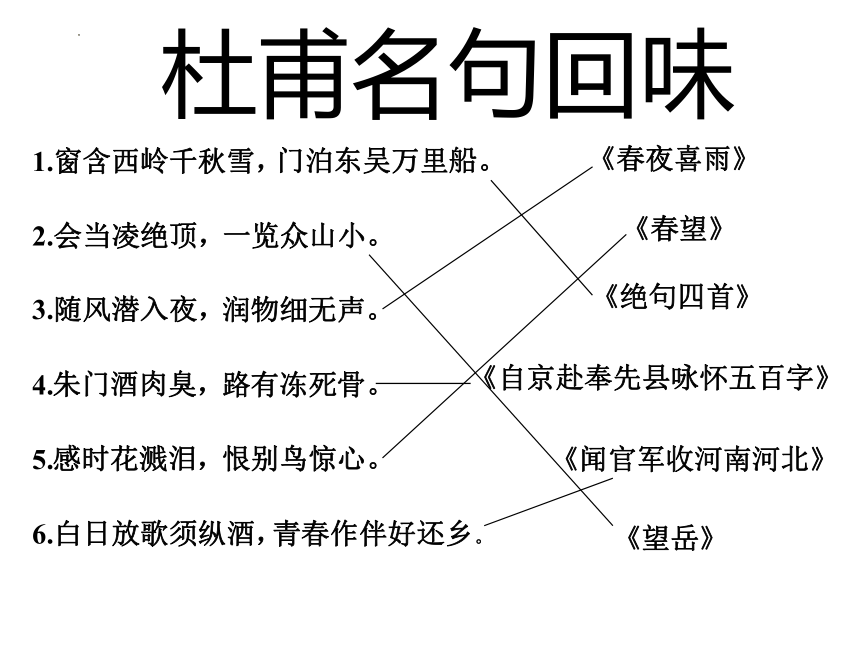

杜甫名句回味

1.窗含西岭千秋雪,

会当凌绝顶,

3.随风潜入夜,

朱门酒肉臭,

门泊东吴万里船。

一览众山小。

润物细无声。

路有冻死骨。

感时花溅泪,

恨别鸟惊心。

6.白日放歌须纵酒,

青春作伴好还乡。

2.

5.

4.

《闻官军收河南河北》

《春望》

《自京赴奉先县咏怀五百字》

《春夜喜雨》

《望岳》

《绝句四首》

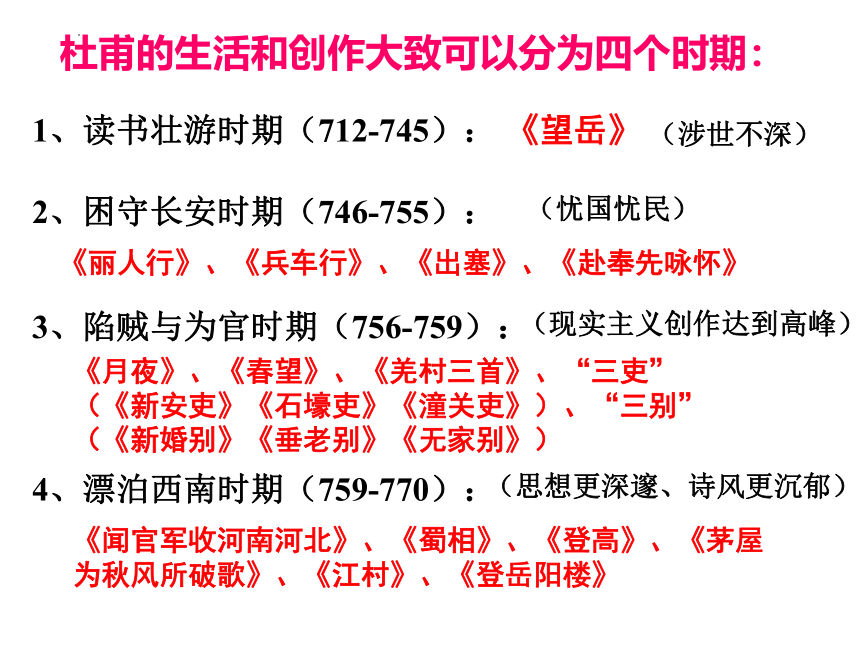

杜甫的生活和创作大致可以分为四个时期:

1、读书壮游时期(712-745):

《望岳》

2、困守长安时期(746-755):

《丽人行》、《兵车行》、《出塞》、《赴奉先咏怀》

(忧国忧民)

(涉世不深)

3、陷贼与为官时期(756-759):

《月夜》、《春望》、《羌村三首》、“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)

(现实主义创作达到高峰)

4、漂泊西南时期(759-770):

《闻官军收河南河北》、《蜀相》、《登高》、《茅屋为秋风所破歌》、《江村》、《登岳阳楼》

(思想更深邃、诗风更沉郁)

学习目标

1、了解杜甫生平及本诗的写作背景,背诵全诗。

2、从意象入手,赏析本诗情景交融等手法的运用。

3、理解杜甫在本诗中流露的深沉的苦痛和忧思。

4、体会杜甫忧国忧民的爱国精神。

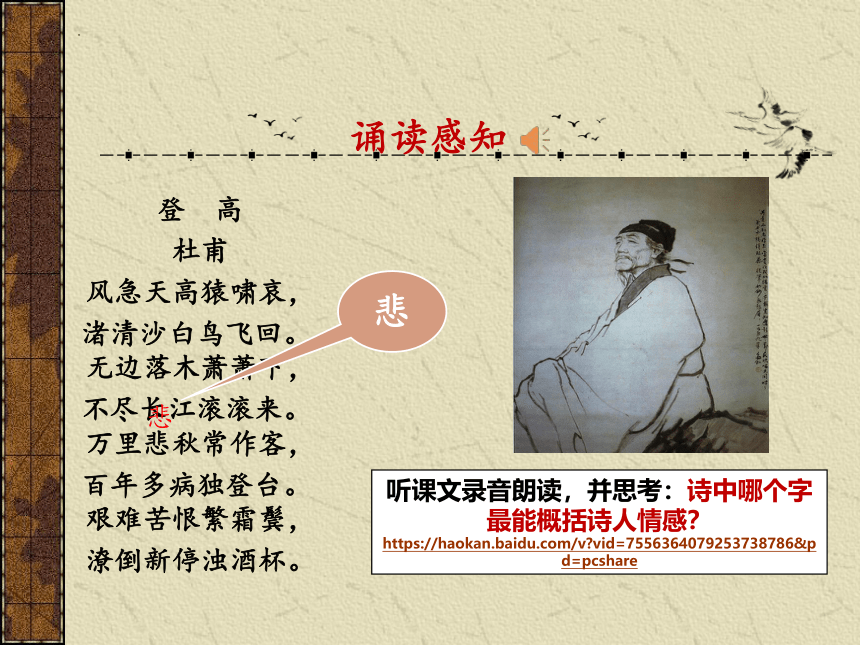

诵读感知

登 高

杜甫

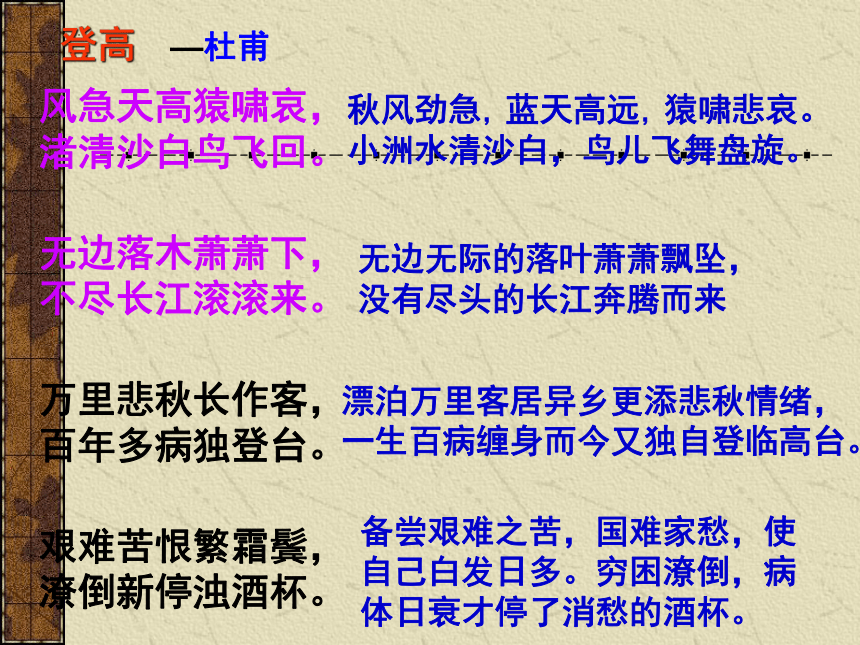

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。

听课文录音朗读,并思考:诗中哪个字最能概括诗人情感?https://haokan./v vid=7556364079253738786&pd=pcshare

悲

悲

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

万里悲秋长作客,

百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。

秋风劲急,蓝天高远,猿啸悲哀。小洲水清沙白,鸟儿飞舞盘旋。

无边无际的落叶萧萧飘坠,没有尽头的长江奔腾而来

漂泊万里客居异乡更添悲秋情绪,一生百病缠身而今又独自登临高台。

备尝艰难之苦,国难家愁,使自己白发日多。穷困潦倒,病体日衰才停了消愁的酒杯。

登高 —杜甫

整体感知

这首诗给你的总体感受是什么?

凄楚、悲伤、痛苦、

孤独、沉郁、顿挫

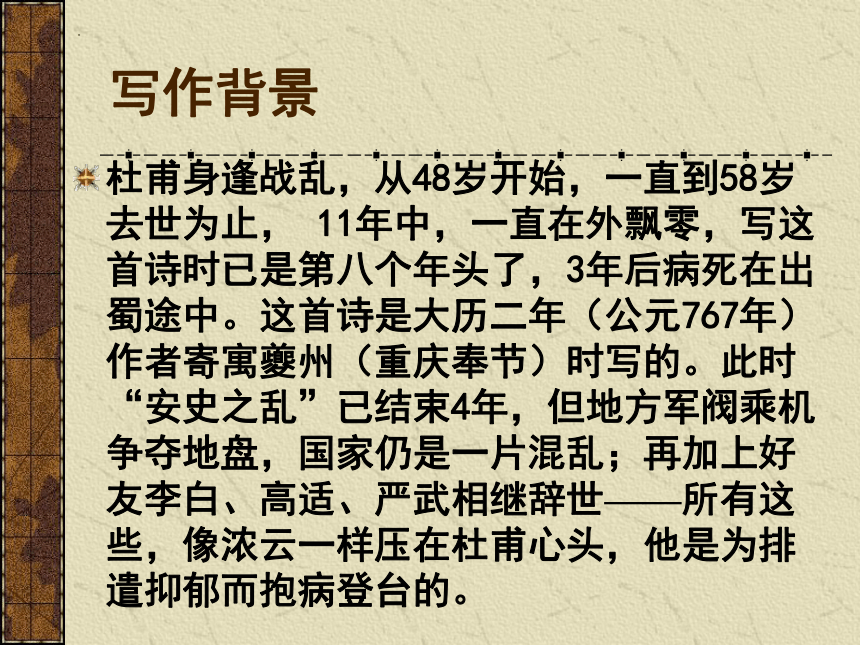

写作背景

杜甫身逢战乱,从48岁开始,一直到58岁去世为止, 11年中,一直在外飘零,写这首诗时已是第八个年头了,3年后病死在出蜀途中。这首诗是大历二年(公元767年)作者寄寓夔州(重庆奉节)时写的。此时“安史之乱”已结束4年,但地方军阀乘机争夺地盘,国家仍是一片混乱;再加上好友李白、高适、严武相继辞世——所有这些,像浓云一样压在杜甫心头,他是为排遣抑郁而抱病登台的。

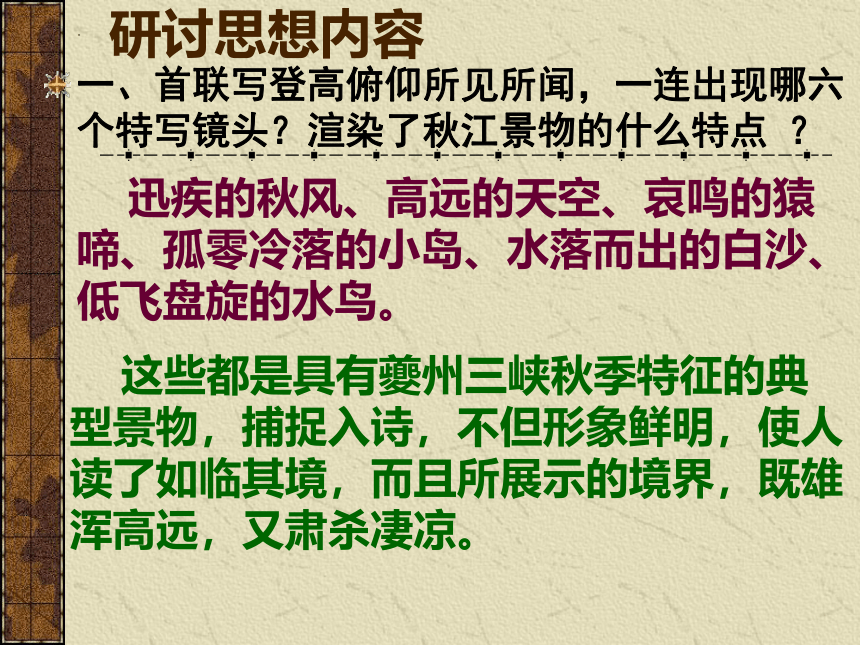

研讨思想内容

一、首联写登高俯仰所见所闻,一连出现哪六个特写镜头?渲染了秋江景物的什么特点 ?

迅疾的秋风、高远的天空、哀鸣的猿啼、孤零冷落的小岛、水落而出的白沙、低飞盘旋的水鸟。

这些都是具有夔州三峡秋季特征的典型景物,捕捉入诗,不但形象鲜明,使人读了如临其境,而且所展示的境界,既雄浑高远,又肃杀凄凉。

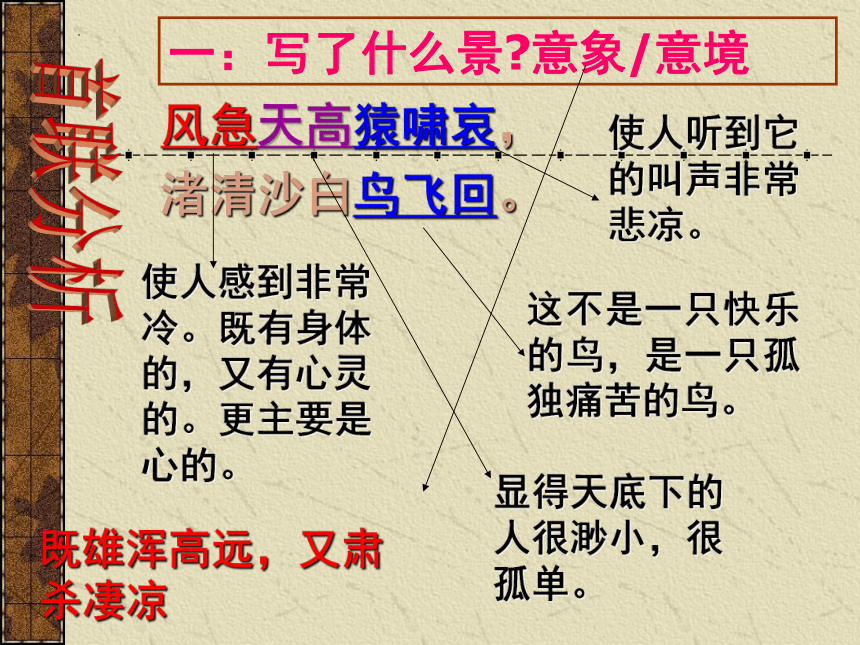

首联分析

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

使人感到非常冷。既有身体的,又有心灵的。更主要是心的。

显得天底下的人很渺小,很孤单。

使人听到它的叫声非常悲凉。

这不是一只快乐的鸟,是一只孤独痛苦的鸟。

一:写了什么景 意象/意境

既雄浑高远,又肃杀凄凉

风

急

高

啸哀

清

白

飞回

意境

凄凉

孤独无依

漂泊痛苦

品味语言

天

猿

渚

沙

鸟

问题3:本首诗中的鸟和毛泽东的“鹰击长空”和王维的“时鸣春涧中”所描绘的鸟有什么不同?

杜甫描写的鸟:

毛泽东描绘的鸟:

王维描绘的鸟:

孤独寂寞痛苦。

青春富有朝气,充满了雄心壮志。

悠闲自在。

体会作者心情

诗人站在高天之下,急风之中,面对清渚、白沙,耳听猿啸的叫声,内心万分孤独,仿佛就是一只孤鸟,凄楚、忧伤、悲哀、绝望。

二、颔联写了萧萧而下的“无边落木(落叶)”、滚滚东流的“不尽长江”两种景物。这样的景物,对于当时55岁(逝世前3年)、飘零流落在外,同时又是一个现实主义的有阔大胸襟的诗人的杜甫来说,会产生怎样的感慨?

既感到人生短暂而渺小,历史悠远而不可逆转,因壮志未酬而产生惆怅;也会感到豁达、坦荡、胸襟开阔。

如何理解诗中出现的“猿鸣”、“飞鸟”、

“落叶”、“长江”这四个意象?

使人听到它的叫声感到非常悲凉。

猿鸣——

在空中盘旋,说明它无处停息,

比喻孤独无依。

飞鸟——

落木——

落叶飘零,已是晚秋,暗喻杜甫的人生也走到了生命的晚秋。

一泻千里,比喻时间的流逝。

长江——

落木

长江

无边

不尽

萧萧

滚滚

生命之短暂

时间之永恒

意境:苍凉、雄浑、沉郁而悲壮

沉郁

高昂

豁达、坦荡、开阔的胸襟

品味语言

下

来

三、如果说前两联是写景,后两联是什么?

抒情。直接倾诉内心的重重愁苦。

四、从“万里”、“作客”、“百年(老年)、“多病”、“独”这些字眼中,你能领悟出诗人怎样的思想感情?

身逢战乱、时值悲秋、离乡万里、漂泊他乡、人到老年、体弱多病、孤独无依,再加上国家多难,诗人身受八重愁苦。倍感老病孤独,身世凄凉,十分眷念家乡和亲人,也为国家多难忧心忡忡。

五、尾联中“艰难”、“潦倒”二词形容的是国家还是个人?“苦恨”二字如何理解?这一联表现了作者怎样的思想境界?

既是国家,也是个人。客观上,“国破”与“家亡”是因果关系;主观上,诗人一直忧国忧民,为国家破亡忧心如焚。

从联句的对仗关系看,“苦恨”与“新停”相对,应是副词加动词,“苦”是副词“很”,“恨”是动词“遗憾”,诗人很遗憾过早的白了双鬓,不能多为国家出力。

古代知识分子大多以“达则兼济天下,穷则独善其身”自勉,而杜甫无论穷达,都心忧天下,其思想境界之高,不愧被称为“诗圣”。

尾联分析

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。

——是国难,是连年的战乱。由于艰难痛苦和仇恨,使我两鬓斑白了。

问题1:造成杜甫愁苦的最根本的原因是什么呢?

六、抒了什么情

问题2:苦、恨是什么意思?

——苦:很、非常;恨:遗憾。

杜甫想为国家出力,平定战乱,但由 于年老多病而无法实现,从而非常遗憾。

问题3:“艰难”仅仅指国家艰难吗?

——不仅指国家艰难,更主要还有个人艰难。他既忧国、忧民、又忧身。

诗三、四两联是抒情,有哪些字眼充分表现了作者的情感?

品味语言

万:表明了离国别家,漂泊路途之远

常:表明了离家万里,流浪他乡的时间之久

作客:客居他乡

多:感叹年老多病,精神疲惫不堪?

独:感叹独自登台,形单影只,万分凄凉?

恨:感叹过分的愁苦和愤恨,以致两鬓过早地斑白了停:感叹因穷困潦倒没酒可喝,只好停下酒杯,郁积

在胸中的愁闷得不到渲泄的情状

苦:是极度;极度(痛恨两鬓染霜)

登 高

写 景

抒 情

首联

仰观 云天秋风

俯察 江水洲渚

颔联

仰观 无边的落木

俯察 不尽的江水

颈联

尾联

悲秋作客

多病登台

苦恨霜鬓

新停酒杯

方法总结

意象分析法:

能尽可能了解诗人生活的时代特征和其自身境况;

展开想象与诗人形成共鸣,甚至让自己化身为诗人,体味诗人所思所想所感。

抓住诗中的形象,紧扣表现形象特征的词语,体味情感;

知人论世法:

移情入境法:

句句着“哀”

个人命运和家国情怀的统一

登高

风急天高猿啸哀,(哀猿)渚清沙白鸟飞回。(哀鸟)

无边落木萧萧下,(哀物)不尽长江滚滚来。(哀时)

万里悲秋常作客,(哀身)百年多病独登台。(哀命)

艰难苦恨繁霜鬓,(哀年)潦倒新停浊酒杯。(哀生)

哀婉孤独

沉郁高昂

愁苦沉痛

忧愤无奈

情感蕴藏

首联

颔联

颈联

尾联

小结

《登高》是唐代伟大诗人杜甫于大历二年(767)秋天在夔州所作的一首七言律诗。

前四句写景,述登高见闻,紧扣秋天的季节特色,描绘了江边空旷寂寥的景致。首联为局部近景,颔联为整体远景。后四句抒情,写登高所感,围绕作者自己的身世遭遇,抒发了穷困潦倒、年老多病、流寓他乡的悲哀之情。颈联自伤身世,将前四句写景所蕴含的比兴、象征、暗示之意揭出;尾联再作申述,以衰愁病苦的自我形象收束。此诗语言精练,通篇对偶,一二句尚有句中对,充分显示了杜甫晚年对诗歌语言声律的把握运用已达圆通之境。

总结

这首诗 以“悲”字为核心,贯穿全诗。诗人由内心伤悲到登高遣悲,由登高遣悲到触景生悲,由触景生悲到借酒消悲,由借酒消悲到倍增新悲。全诗起于“悲”而终于“悲”,悲景悲笔,悲情落笔,真是怎一个“悲”字了得!

再见

登 高

杜 甫

中国是诗的国度,唐诗就是诗歌星空中最灿烂的银河!

初唐四杰

初唐成就最高:

山水田园派:

边塞诗派:

盛唐成就最高者:

元白诗派:

韩孟诗派:

晚唐小李杜:

王勃、杨炯、骆宾王、卢照邻

陈子昂

王维、孟浩然

岑参、高适、王昌龄、王之涣

李白、杜甫

元稹、白居易

韩愈、孟郊、贾岛、李贺

李商隐、杜牧

唐诗的发展

杜甫名句回味

1.窗含西岭千秋雪,

会当凌绝顶,

3.随风潜入夜,

朱门酒肉臭,

门泊东吴万里船。

一览众山小。

润物细无声。

路有冻死骨。

感时花溅泪,

恨别鸟惊心。

6.白日放歌须纵酒,

青春作伴好还乡。

2.

5.

4.

《闻官军收河南河北》

《春望》

《自京赴奉先县咏怀五百字》

《春夜喜雨》

《望岳》

《绝句四首》

杜甫的生活和创作大致可以分为四个时期:

1、读书壮游时期(712-745):

《望岳》

2、困守长安时期(746-755):

《丽人行》、《兵车行》、《出塞》、《赴奉先咏怀》

(忧国忧民)

(涉世不深)

3、陷贼与为官时期(756-759):

《月夜》、《春望》、《羌村三首》、“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)

(现实主义创作达到高峰)

4、漂泊西南时期(759-770):

《闻官军收河南河北》、《蜀相》、《登高》、《茅屋为秋风所破歌》、《江村》、《登岳阳楼》

(思想更深邃、诗风更沉郁)

学习目标

1、了解杜甫生平及本诗的写作背景,背诵全诗。

2、从意象入手,赏析本诗情景交融等手法的运用。

3、理解杜甫在本诗中流露的深沉的苦痛和忧思。

4、体会杜甫忧国忧民的爱国精神。

诵读感知

登 高

杜甫

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。

听课文录音朗读,并思考:诗中哪个字最能概括诗人情感?https://haokan./v vid=7556364079253738786&pd=pcshare

悲

悲

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

万里悲秋长作客,

百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。

秋风劲急,蓝天高远,猿啸悲哀。小洲水清沙白,鸟儿飞舞盘旋。

无边无际的落叶萧萧飘坠,没有尽头的长江奔腾而来

漂泊万里客居异乡更添悲秋情绪,一生百病缠身而今又独自登临高台。

备尝艰难之苦,国难家愁,使自己白发日多。穷困潦倒,病体日衰才停了消愁的酒杯。

登高 —杜甫

整体感知

这首诗给你的总体感受是什么?

凄楚、悲伤、痛苦、

孤独、沉郁、顿挫

写作背景

杜甫身逢战乱,从48岁开始,一直到58岁去世为止, 11年中,一直在外飘零,写这首诗时已是第八个年头了,3年后病死在出蜀途中。这首诗是大历二年(公元767年)作者寄寓夔州(重庆奉节)时写的。此时“安史之乱”已结束4年,但地方军阀乘机争夺地盘,国家仍是一片混乱;再加上好友李白、高适、严武相继辞世——所有这些,像浓云一样压在杜甫心头,他是为排遣抑郁而抱病登台的。

研讨思想内容

一、首联写登高俯仰所见所闻,一连出现哪六个特写镜头?渲染了秋江景物的什么特点 ?

迅疾的秋风、高远的天空、哀鸣的猿啼、孤零冷落的小岛、水落而出的白沙、低飞盘旋的水鸟。

这些都是具有夔州三峡秋季特征的典型景物,捕捉入诗,不但形象鲜明,使人读了如临其境,而且所展示的境界,既雄浑高远,又肃杀凄凉。

首联分析

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

使人感到非常冷。既有身体的,又有心灵的。更主要是心的。

显得天底下的人很渺小,很孤单。

使人听到它的叫声非常悲凉。

这不是一只快乐的鸟,是一只孤独痛苦的鸟。

一:写了什么景 意象/意境

既雄浑高远,又肃杀凄凉

风

急

高

啸哀

清

白

飞回

意境

凄凉

孤独无依

漂泊痛苦

品味语言

天

猿

渚

沙

鸟

问题3:本首诗中的鸟和毛泽东的“鹰击长空”和王维的“时鸣春涧中”所描绘的鸟有什么不同?

杜甫描写的鸟:

毛泽东描绘的鸟:

王维描绘的鸟:

孤独寂寞痛苦。

青春富有朝气,充满了雄心壮志。

悠闲自在。

体会作者心情

诗人站在高天之下,急风之中,面对清渚、白沙,耳听猿啸的叫声,内心万分孤独,仿佛就是一只孤鸟,凄楚、忧伤、悲哀、绝望。

二、颔联写了萧萧而下的“无边落木(落叶)”、滚滚东流的“不尽长江”两种景物。这样的景物,对于当时55岁(逝世前3年)、飘零流落在外,同时又是一个现实主义的有阔大胸襟的诗人的杜甫来说,会产生怎样的感慨?

既感到人生短暂而渺小,历史悠远而不可逆转,因壮志未酬而产生惆怅;也会感到豁达、坦荡、胸襟开阔。

如何理解诗中出现的“猿鸣”、“飞鸟”、

“落叶”、“长江”这四个意象?

使人听到它的叫声感到非常悲凉。

猿鸣——

在空中盘旋,说明它无处停息,

比喻孤独无依。

飞鸟——

落木——

落叶飘零,已是晚秋,暗喻杜甫的人生也走到了生命的晚秋。

一泻千里,比喻时间的流逝。

长江——

落木

长江

无边

不尽

萧萧

滚滚

生命之短暂

时间之永恒

意境:苍凉、雄浑、沉郁而悲壮

沉郁

高昂

豁达、坦荡、开阔的胸襟

品味语言

下

来

三、如果说前两联是写景,后两联是什么?

抒情。直接倾诉内心的重重愁苦。

四、从“万里”、“作客”、“百年(老年)、“多病”、“独”这些字眼中,你能领悟出诗人怎样的思想感情?

身逢战乱、时值悲秋、离乡万里、漂泊他乡、人到老年、体弱多病、孤独无依,再加上国家多难,诗人身受八重愁苦。倍感老病孤独,身世凄凉,十分眷念家乡和亲人,也为国家多难忧心忡忡。

五、尾联中“艰难”、“潦倒”二词形容的是国家还是个人?“苦恨”二字如何理解?这一联表现了作者怎样的思想境界?

既是国家,也是个人。客观上,“国破”与“家亡”是因果关系;主观上,诗人一直忧国忧民,为国家破亡忧心如焚。

从联句的对仗关系看,“苦恨”与“新停”相对,应是副词加动词,“苦”是副词“很”,“恨”是动词“遗憾”,诗人很遗憾过早的白了双鬓,不能多为国家出力。

古代知识分子大多以“达则兼济天下,穷则独善其身”自勉,而杜甫无论穷达,都心忧天下,其思想境界之高,不愧被称为“诗圣”。

尾联分析

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。

——是国难,是连年的战乱。由于艰难痛苦和仇恨,使我两鬓斑白了。

问题1:造成杜甫愁苦的最根本的原因是什么呢?

六、抒了什么情

问题2:苦、恨是什么意思?

——苦:很、非常;恨:遗憾。

杜甫想为国家出力,平定战乱,但由 于年老多病而无法实现,从而非常遗憾。

问题3:“艰难”仅仅指国家艰难吗?

——不仅指国家艰难,更主要还有个人艰难。他既忧国、忧民、又忧身。

诗三、四两联是抒情,有哪些字眼充分表现了作者的情感?

品味语言

万:表明了离国别家,漂泊路途之远

常:表明了离家万里,流浪他乡的时间之久

作客:客居他乡

多:感叹年老多病,精神疲惫不堪?

独:感叹独自登台,形单影只,万分凄凉?

恨:感叹过分的愁苦和愤恨,以致两鬓过早地斑白了停:感叹因穷困潦倒没酒可喝,只好停下酒杯,郁积

在胸中的愁闷得不到渲泄的情状

苦:是极度;极度(痛恨两鬓染霜)

登 高

写 景

抒 情

首联

仰观 云天秋风

俯察 江水洲渚

颔联

仰观 无边的落木

俯察 不尽的江水

颈联

尾联

悲秋作客

多病登台

苦恨霜鬓

新停酒杯

方法总结

意象分析法:

能尽可能了解诗人生活的时代特征和其自身境况;

展开想象与诗人形成共鸣,甚至让自己化身为诗人,体味诗人所思所想所感。

抓住诗中的形象,紧扣表现形象特征的词语,体味情感;

知人论世法:

移情入境法:

句句着“哀”

个人命运和家国情怀的统一

登高

风急天高猿啸哀,(哀猿)渚清沙白鸟飞回。(哀鸟)

无边落木萧萧下,(哀物)不尽长江滚滚来。(哀时)

万里悲秋常作客,(哀身)百年多病独登台。(哀命)

艰难苦恨繁霜鬓,(哀年)潦倒新停浊酒杯。(哀生)

哀婉孤独

沉郁高昂

愁苦沉痛

忧愤无奈

情感蕴藏

首联

颔联

颈联

尾联

小结

《登高》是唐代伟大诗人杜甫于大历二年(767)秋天在夔州所作的一首七言律诗。

前四句写景,述登高见闻,紧扣秋天的季节特色,描绘了江边空旷寂寥的景致。首联为局部近景,颔联为整体远景。后四句抒情,写登高所感,围绕作者自己的身世遭遇,抒发了穷困潦倒、年老多病、流寓他乡的悲哀之情。颈联自伤身世,将前四句写景所蕴含的比兴、象征、暗示之意揭出;尾联再作申述,以衰愁病苦的自我形象收束。此诗语言精练,通篇对偶,一二句尚有句中对,充分显示了杜甫晚年对诗歌语言声律的把握运用已达圆通之境。

总结

这首诗 以“悲”字为核心,贯穿全诗。诗人由内心伤悲到登高遣悲,由登高遣悲到触景生悲,由触景生悲到借酒消悲,由借酒消悲到倍增新悲。全诗起于“悲”而终于“悲”,悲景悲笔,悲情落笔,真是怎一个“悲”字了得!

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读