第七单元14《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》群文阅读课件(共31张PPT) 统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 第七单元14《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》群文阅读课件(共31张PPT) 统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 24.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-12 06:47:08 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

文人自适

——︽故都的秋︾︽荷塘月色︾

︽我与地坛︾群文阅读

郁达夫是一个地地道道的南方人,却渴求品尝“北平的秋味” ,朱自清身在北平,却惦记着“江南采莲” 之事,史铁生双腿瘫痪后不与人交往却独独喜欢来到“地坛”,这是为什么呢?

壹

沿其脚踪,

循其心声

合作探究一

1-2组 郁达夫

3-4组 朱自清

5-7组 史铁生

假如你就是作者其人,行他所行之路,赏他所赏之景,想一下你为何一定要要来到这里?是偶然还是必然?你在这里寻到了什么呢?

可是啊,北国的秋,却特别地来的清,来的静,来得悲凉。我的不远千里要从杭州赶到青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过是想饱尝一尝这“秋”,这古都的秋味。

可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换的一个三分之一的零头。

《故都的秋》

于是又记起,《西洲曲》里的句子:

采莲南塘秋,莲花过人头;低头弄莲子,莲子清如水。

梁元帝《采莲赋》里说得好

于是妖童媛女,荡舟心许;鷁首徐回,兼传羽杯;棹将移而藻挂,船欲动而萍开。尔其纤腰束素,迁延顾步;夏始春余,叶嫩花初,恐沾裳而浅笑,畏倾船而敛裾。

《荷塘月色》

这时候想必我是该来了。十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时,太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。

《我与地坛》

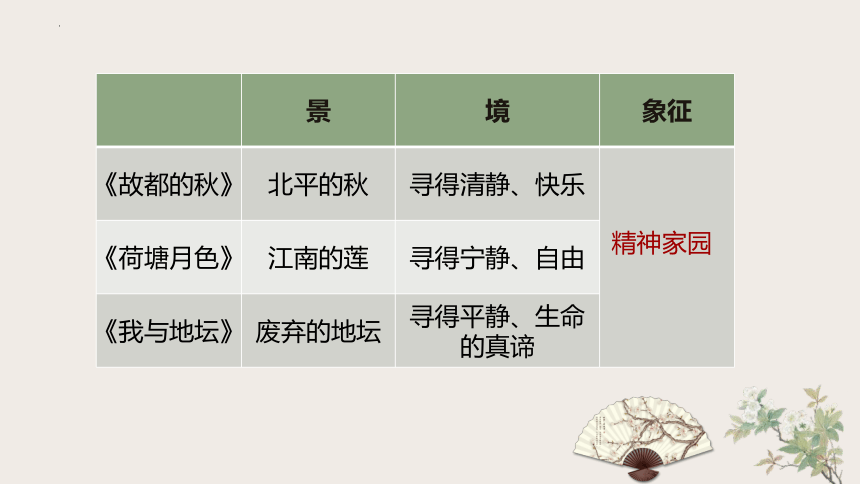

景 境 象征

《故都的秋》 北平的秋 寻得清静、快乐

《荷塘月色》 江南的莲 寻得宁静、自由

《我与地坛》 废弃的地坛 寻得平静、生命的真谛

精神家园

合作探究二

作者所生活的真实的生活场景应该是怎样的?

租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐……从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,……说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

悲凉之景

孤独、苦闷之情

像今晚上,一个人在这苍茫的月下,什么都可以想,什么都可以不想,便觉是个自由的人。

白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了。

可见当时嬉游的光景了。这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

不敢想、不敢做、不能说、不自由

四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡……

失落、悲伤、甚至绝望

《荷塘月色》:写于1927年7月,正是蒋介石发动“四一二”反革命政变,大革命失败之后,中国处于一片黑暗,知识分子也陷入了苦闷当中。

《故都的秋》写于1934,1921.9-1933.3,郁达夫曾用相当大的精力参加左翼文艺活动。由于国民党的白色恐怖的威胁等原因,他于1933年4月由上海迁居杭州,并在杭州居住近三年。且三十年代连年战乱,民生凋敝,读书人也居无定所、衣食无安。为了谋生,郁达夫辗转千里,颠沛流离,饱受人生愁苦与哀痛。

《我与地坛》写于1991年,史铁生,出生于北京,1967年毕业于清华大学附中,1969年去陕西延安插队,21岁青春韶华时不幸下肢瘫痪,那一天是他的生日,从此他再也没有站起来过,他在那段时间里精神几乎崩溃。

《荷塘月色》:写于1927年7月,正是蒋介石发动“四一二”反革命政变,大革命失败之后,中国处于一片黑暗,知识分子也陷入了苦闷当中。

《故都的秋》写于1934,1921.9-1933.3,郁达夫曾用相当大的精力参加左翼文艺活动。由于国民党的白色恐怖的威胁等原因,他于1933年4月由上海迁居杭州,并在杭州居住近三年。

《我与地坛》写于1991年,史铁生,出生于北京,1967年毕业于清华大学附中,1969年去陕西延安插队,21岁青春韶华时不幸下肢瘫痪,那一天是他的生日,从此他再也没有站起来过,他在那段时间里精神几乎崩溃。

时代背景

个人经历

无论是眼见的荷塘,还是想象中的江南采莲盛景,亦或是清净悲凉的北国之秋,沧桑沉默的地坛,在这些自然景观中其实寄托的是作者的哲思和情思,我们可以理解为文人在面临现实的困境时所寻求的精神超脱,是对现实中苦闷的纾解,是精神上的一次突围。

贰

与文人对话

自古以来,中国的文人总是如此,在人生中遭受打击的时候,他们不是一味地沉浸在苦闷与悲伤中,而是想尽办法地去纾解,达到一种与自我的和解,获得精神的快慰。你能从我们学过的文章中找出例子来吗?

格式:

当_________遭遇了________之后,

他选择了_________以寄情思,寻求超脱。

霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下

暧暧远人村,依依墟里烟

人生如梦,一尊还酹江月。

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。(辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。(柳宗元《小石潭记》)

苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。 (刘禹锡《陋室铭》)

湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。(张岱《湖心亭看雪》)

莫辞更坐弹一曲,为君翻作琵琶行。(白居易《琵琶行》)

文人的自适

叁

建构精神家园

(一)思考与探究

我们为什么要有精神家园?

最沉重的负担压迫着我们,使我们屈服于它,把我们压到地上......于是最沉重的负担同时也成了最强盛的生命力的影像。负担越重,我们的生命越贴近大地,它就越真切实在。相反,当负担完全缺失,人就变得比空气还轻,就会飘起来,就会远离大地和地上的生命,人也就只是一个半真的存在。

——米兰昆德拉《不能承受的生命之轻》

如何建构精神家园?

1.探索自然

自然界的种种事物和种种现象总是能激发我们的情感,启迪我们的思想。人的心灵、情感和思想也总是能够在自然界的种种事物和种种现象中得到慰藉、找到寄托、获得启迪。

2.读书

读一本好书,就是和许多高尚的人谈话。

——歌德

(二)绘写精神家园

当你处于忧愁苦闷之中时,你会产生怎样的情思呢?又会任由自己的思想驰骋于什么样的疆土呢?寻一方净土,让精神得享自由,把你的这一片精神家园描绘出来吧!

学业进步!

成长快乐!

文人自适

——︽故都的秋︾︽荷塘月色︾

︽我与地坛︾群文阅读

郁达夫是一个地地道道的南方人,却渴求品尝“北平的秋味” ,朱自清身在北平,却惦记着“江南采莲” 之事,史铁生双腿瘫痪后不与人交往却独独喜欢来到“地坛”,这是为什么呢?

壹

沿其脚踪,

循其心声

合作探究一

1-2组 郁达夫

3-4组 朱自清

5-7组 史铁生

假如你就是作者其人,行他所行之路,赏他所赏之景,想一下你为何一定要要来到这里?是偶然还是必然?你在这里寻到了什么呢?

可是啊,北国的秋,却特别地来的清,来的静,来得悲凉。我的不远千里要从杭州赶到青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过是想饱尝一尝这“秋”,这古都的秋味。

可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换的一个三分之一的零头。

《故都的秋》

于是又记起,《西洲曲》里的句子:

采莲南塘秋,莲花过人头;低头弄莲子,莲子清如水。

梁元帝《采莲赋》里说得好

于是妖童媛女,荡舟心许;鷁首徐回,兼传羽杯;棹将移而藻挂,船欲动而萍开。尔其纤腰束素,迁延顾步;夏始春余,叶嫩花初,恐沾裳而浅笑,畏倾船而敛裾。

《荷塘月色》

这时候想必我是该来了。十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时,太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。

《我与地坛》

景 境 象征

《故都的秋》 北平的秋 寻得清静、快乐

《荷塘月色》 江南的莲 寻得宁静、自由

《我与地坛》 废弃的地坛 寻得平静、生命的真谛

精神家园

合作探究二

作者所生活的真实的生活场景应该是怎样的?

租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐……从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,……说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

悲凉之景

孤独、苦闷之情

像今晚上,一个人在这苍茫的月下,什么都可以想,什么都可以不想,便觉是个自由的人。

白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了。

可见当时嬉游的光景了。这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

不敢想、不敢做、不能说、不自由

四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡……

失落、悲伤、甚至绝望

《荷塘月色》:写于1927年7月,正是蒋介石发动“四一二”反革命政变,大革命失败之后,中国处于一片黑暗,知识分子也陷入了苦闷当中。

《故都的秋》写于1934,1921.9-1933.3,郁达夫曾用相当大的精力参加左翼文艺活动。由于国民党的白色恐怖的威胁等原因,他于1933年4月由上海迁居杭州,并在杭州居住近三年。且三十年代连年战乱,民生凋敝,读书人也居无定所、衣食无安。为了谋生,郁达夫辗转千里,颠沛流离,饱受人生愁苦与哀痛。

《我与地坛》写于1991年,史铁生,出生于北京,1967年毕业于清华大学附中,1969年去陕西延安插队,21岁青春韶华时不幸下肢瘫痪,那一天是他的生日,从此他再也没有站起来过,他在那段时间里精神几乎崩溃。

《荷塘月色》:写于1927年7月,正是蒋介石发动“四一二”反革命政变,大革命失败之后,中国处于一片黑暗,知识分子也陷入了苦闷当中。

《故都的秋》写于1934,1921.9-1933.3,郁达夫曾用相当大的精力参加左翼文艺活动。由于国民党的白色恐怖的威胁等原因,他于1933年4月由上海迁居杭州,并在杭州居住近三年。

《我与地坛》写于1991年,史铁生,出生于北京,1967年毕业于清华大学附中,1969年去陕西延安插队,21岁青春韶华时不幸下肢瘫痪,那一天是他的生日,从此他再也没有站起来过,他在那段时间里精神几乎崩溃。

时代背景

个人经历

无论是眼见的荷塘,还是想象中的江南采莲盛景,亦或是清净悲凉的北国之秋,沧桑沉默的地坛,在这些自然景观中其实寄托的是作者的哲思和情思,我们可以理解为文人在面临现实的困境时所寻求的精神超脱,是对现实中苦闷的纾解,是精神上的一次突围。

贰

与文人对话

自古以来,中国的文人总是如此,在人生中遭受打击的时候,他们不是一味地沉浸在苦闷与悲伤中,而是想尽办法地去纾解,达到一种与自我的和解,获得精神的快慰。你能从我们学过的文章中找出例子来吗?

格式:

当_________遭遇了________之后,

他选择了_________以寄情思,寻求超脱。

霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下

暧暧远人村,依依墟里烟

人生如梦,一尊还酹江月。

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。(辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。(柳宗元《小石潭记》)

苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。 (刘禹锡《陋室铭》)

湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。(张岱《湖心亭看雪》)

莫辞更坐弹一曲,为君翻作琵琶行。(白居易《琵琶行》)

文人的自适

叁

建构精神家园

(一)思考与探究

我们为什么要有精神家园?

最沉重的负担压迫着我们,使我们屈服于它,把我们压到地上......于是最沉重的负担同时也成了最强盛的生命力的影像。负担越重,我们的生命越贴近大地,它就越真切实在。相反,当负担完全缺失,人就变得比空气还轻,就会飘起来,就会远离大地和地上的生命,人也就只是一个半真的存在。

——米兰昆德拉《不能承受的生命之轻》

如何建构精神家园?

1.探索自然

自然界的种种事物和种种现象总是能激发我们的情感,启迪我们的思想。人的心灵、情感和思想也总是能够在自然界的种种事物和种种现象中得到慰藉、找到寄托、获得启迪。

2.读书

读一本好书,就是和许多高尚的人谈话。

——歌德

(二)绘写精神家园

当你处于忧愁苦闷之中时,你会产生怎样的情思呢?又会任由自己的思想驰骋于什么样的疆土呢?寻一方净土,让精神得享自由,把你的这一片精神家园描绘出来吧!

学业进步!

成长快乐!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读