语文版必修五《汉家寨》课件(38张)

图片预览

文档简介

课件38张PPT。哲思短章

把自己看淡

小泉涓涓,入大海方可不涸;孤松傲立,入山林方可不折。泉入海乃成其大,松入林方成其广。只有把自己看淡,愿与他人汇成海集成林,方可成就不朽。把自己看淡,是睿智。请君拨开历史的风烟,你可听见战马嘶嘶西风长啸。在这声响之中,我看见了汉高祖:“吾将军未若韩信,运筹未若张良,抚军未若萧何,微三人,吾不知其可也。”你看你看,那在大风起兮云飞扬之际威加四海的刘邦此刻竟有如孩童,认为天下之事皆须因人之力。事实真是如此么?答案是否定的,韩张萧三人实能将军,但刘邦能将此三人,他把自己看得很轻很轻,换来三位忠臣把他捧得更高。

“总把自己当珍珠,便时时有被埋没的痛苦,不如安心地做泥土,任众人把你踩成坦途。”诗人鲁藜如是说。把自己看得重极高极者,亦有之。心理学上有一种疾病,名曰“自恋型人格障碍”,这种人有极强的优越心,与之相伴的是极重的妨忌与脆弱的自尊。他们自以为是宇宙的中心,几乎可称之为“唯心者”的病态体现。这种人的生活可想而知,众叛亲离而已,医学上用两个字概括之——“有病”。 “华枝春满,天心月圆。”弘一法师如是说。若春天只有华枝一脉,那春天岂非荒芜,若天心只有夜月一轮,那日夜岂非孤寂。把自己看淡,把眼界放宽,世界和心,便同时大了。冰心奶奶曾说:“墙角的花,你孤芳自赏时,天地便小了。”正在此理。

把自己看淡,是因为别人帮助自己太多。那位知名演员若无观众的捧场,她如何知名?牛顿若无伽利略、笛卡尔、胡克的帮助,他怎能总结出三大定律?开普勒若无第谷几十年如一日的辛劳,他怎能发现行星运动的规律?李白十五习剑术,孙策十七立江东。我今年少,亦为十七。我的眼前有无限天地,我的前方乃芳草萋萋,我知道这非我一己之功。若非我的父亲如西西弗斯般坚韧地推我日日向上,若非我母亲如该亚般时时给予我力量,我今日断非如此!我爱我家,我们把自己看得极轻,把对方看得极重,所以我们家的爱,很浓很浓。

老子曰:“夫唯不争,故天下莫能与之争。”朋友,像那知名的演员一样把自己看淡吧,把自己看淡,让时间成就你的浓,让他人成就你的荣! 赏读:刚强、果断、质朴、说话谨慎,有这种品格的人就接近于仁德了。

赏读:孔子说:“面临行仁之事,就是对老师也不必谦让。” 赏读:孟子说:“夏、商、周三代得到天下是因为行仁,他们的后人失天下,是因为他们不行仁。一个国家的衰败和兴起、生存和灭亡,都是这个道理。”

赏读:仁的法则在于爱别人,而不是爱自己;义的法则在于端正自己,而不是端正别人。 知识卡片

1.作家作品

张承志,回族,作家、学者,1948年生于北京,原籍山东济南。清华附中毕业后到内蒙古乌珠穆沁旗插队4年。1978年开始笔耕。现为自由职业作家、中国作家协会理事。曾获第一届全国短篇小说奖,第二、第三届全国优秀中篇小说奖及全国少数民族文学创作奖。现已出版著作30余种,代表作有中篇小说《黑骏马》《春天》《北方的河》,长篇小说《金牧场》《心灵史》,散文集《清洁的精神》。2.写作背景

1989年冬至1992年秋,张承志在日本和加拿大“漂泊”了两年,1993年9月,他发出了“今天需要抗战文学”的迫切呼声。这一段异国经历,直接构成了他“抗战文学”吁求的导体,并对其抗战文学写作产生了深刻影响。他写道:“中国面临的危险形势,以及我在北京感到的中国文化可怕的堕落,这种形势,是我无法挣脱近乎暴怒的一种激动。”一种强烈的民族文化危机感促使他写下了两本散文集:《荒芜英雄路》《清洁的精神》。《汉家寨》选自《清洁的精神》。作者在本文中强烈地呼吁我们坚守家园、故土,乃至文化、信仰。3.审美视窗

坚守,如同蛹到了生命的尽头才化成蝶,让生命绚烂多姿;如同水汽抵达天空成为虹,让生命色彩斑斓。

陶渊明东篱采菊,坚守一份自适;李太白醉酒狂歌,坚守一份狂傲;杜子美茅屋疾呼,坚守一份关怀;托尔斯泰,高龄出走,坚守一份朴素的心灵,平民的情感。

坚是一种挺拔,而守却是一种柔情。坚是坚执,坚执住生命所不愿放弃也不能放弃的。守则是一种思往古之悠情,则有一种古道热肠。bǐnɡzhěpùyùn xuànzhènɡhuáishènmínɡlín xúnjǔ juélìnüèchìxuànzhùliàoshuòzhēnɡ rónɡkànjué jiànɡ3.近义辨析

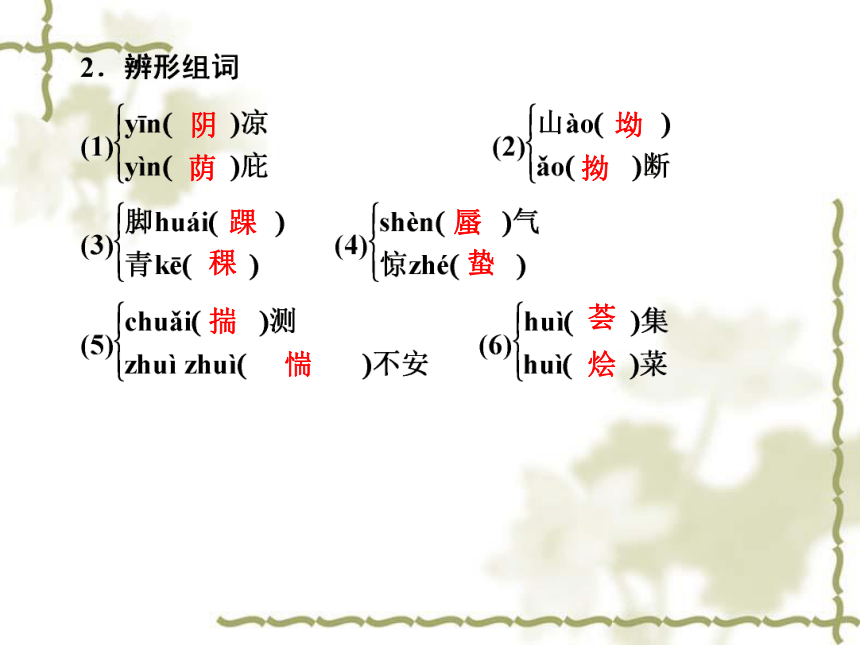

(1)企望·期望 企望:指希望,盼望,侧重于“有所期盼”。期望:指对未来的事物或人的前途有所希望和等待,侧重于“等待结果”。

例句1:房价暴涨,任志强们又牛气冲天了,什么“现在不买房是傻瓜、________房价暴跌是快乐的白日梦”的话频频出口,似乎房市就是由他们主导决定的。

例句2:教育部前新闻发言人王旭明说:“2020年的时候,我________看到小学生背着不重的书包轻松快乐地去上学。”企望期望(2)蹒跚·趔趄 蹒跚:指走路缓慢、摇摆的样子,多用于老人、小孩或伤残人等。趔趄:形容身体歪斜,走路不稳。

例句1:年老之后的父亲腰板渐渐佝偻,行动也日渐迟缓。特别是患了中风后,腿脚越发不灵便,走起路来也更加________。

例句2:不合适的鞋子使那个模特打了个________,幸好旁边的主持人眼疾手快,扶了一把,不然脸可丢大了。蹒跚趔趄4.词语解释

(1)荟集:________________________________

(2)怔怔:________________________________

(3)嶙峋:________________________________

(4)屯垦:________________________________

(5)生息:________________________________

(6)伫立:________________________________

(7)决绝:________________________________

(8)俯瞰:_______________________________

(9)溟濛:________________________________聚集。荟,草木繁盛。形容发愣的样子。形容山石等突兀、重叠。屯兵垦荒。生活,生存;繁殖。长时间地站立。非常坚决。俯视,从高处往下看。形容烟雾弥漫,景色模糊。也作冥蒙。

(10)六合:________________________________________

(11)判若两地:___________________________________

(12)不毛之地:____________________________________________指上下和东西南北四方,泛指天下或宇宙。好像两个地方,区别非常明显。判,明显。结构图示主旨归纳

通过对汉家寨荒凉、死寂的环境的描写,作者展示了汉家寨人所具有的坚守的精神。正是这种精神支撑着他们历经千年而依然固守在这片土地上,也正是这种精神哺育了我们的民族,乃至于整个人类。相信我们每个人心中都有着自己的“固守”,作者也倡导我们的民族多一些坚守精神。 “我”虽然离开了汉家寨,但“心中涌起一股决绝的气概”。这“决绝”是什么意思?作者的这种情感来自何处?又向何处延伸?

提示 “决绝”是非常坚决的意思。“我”从千里孤绝的汉家寨,从无言的老汉,特别是从穿着破红棉袄的小女孩身上,感到人需要一股“坚守”的精神,感到必须坚守自己的正确选择和信仰,才能义无反顾地前行。

这种“坚守”的精神向着作者以后的生活长旅不断延伸。无论“我”日后到了美国,到了日本,还是别的地方,“我总是倔强地回忆着汉家寨,仔细想着每一个细节”。因为,汉家寨能生存一千多年,凭借的就是这种坚守精神。 阅读第二部分,概括汉家寨一老一小两个人物的特点。

提示 老汉——饱经风霜,木讷迟钝,不回答来客的提问。

小女孩——穿着破红棉袄,天真、好奇。

作者主要通过外貌、神态、动作描写刻画了两个都穿着汉人服饰、始终无语、几乎是静态的汉家寨人物形象。正是这样的人,在环境极为恶劣、条件非常艰苦的汉家寨坚守着,这种顽强的“坚守”深深地打动了作者的心灵。 考点链接

分析人物形象

解读 分析典型人物形象,一是通过人物言谈举止、衣着神态以及其他人物关系的分析,把握人物性格及其与主题思想的联系。概括人物性格特征应抓住言行、心理、肖像描写。二是分析作者塑造人物形象时所采用的表现手法。三是要把人物放到作者特设的情节和环境中去分析。 就像人的个性品质一样,汉家寨的“性格”特点有哪些?

提示 一是它“年岁”长久:汉人屯田,唐人设县,宋人称寨。(阅尽人间沧桑)

二是神秘:他们究竟怎样生存下来,种什么,吃什么,至今仍是一个谜。那些汉民们历经多少朝代更迭,多少环境变化,都死守不迁移,而且不被他族同化,确实是一个谜。

三是坚韧、固守:处在众多的少数民族之中,守住自己的特点而没有被同化,其实质是源于对本民族的认同,这种传统不因时间的流逝而颠覆改换。四是保守、封闭:这是坚守的反面意义,它远离尘嚣,也远离时代进步的步伐,直到进入现代社会,还生活在简陋、朴素、枯燥之中不思进取,现代社会的日新月异、风云变幻没有在这里留下痕迹。

老人和小女孩在坚守什么?作者张承志内心深处的坚守又可能是什么?

提示 老人和小女孩在坚守祖先留给后人的家园,坚守汉家寨传统的生活方式,在艰苦卓绝的异域坚守着生存下去。千百年来的生命存活之谜作者无法揣测,只是隐隐地感到了人的坚守精神,正是这种精神支撑着汉家寨,支撑着我们的民族,支撑着人类生生不息。

作者的坚守:坚持理想主义,坚持对人道主义、终极思考与心灵回归的探讨,坚持“良知和艺术”,坚持“独立的知识分子的立场与气质,包括高贵的行为方式”。与老人和小女孩相同的是坚持一种生活态度,不同的是具体内容。 1.文本审美

(1)独具特色的语言

沉郁、凝重的语言给文章带来了一股苍凉之气,作者用一连串奇异的比喻来描绘对天山脚下独特地貌的新奇感受,如:“风蚀的痕迹像刀割过一样清晰”;“天山南麓是大地被烤伤的一块皮肤”;“无植被的枯山像铁渣堆一样”;“三道裸山之间,是三条巨流般的黑戈壁”;“汉家寨,如一枚被人丢弃的棋子,如一粒生锈的弹丸”;“三个方向都像可怕的暗示”等等。(2)变幻交错的时空结构

加西亚·马尔克斯《百年孤独》一书的首句首创了一种特殊的时空结构:“多年以后,奥雷连诺上校站在行刑队伍面前,准会想起父亲带他去参观冰块的那个遥远的下午。”运用从未来的角度回忆过去的倒叙手法,容纳了未来、过去、现在三个时间层面,而作家显然隐匿在“现在”的叙事角度里。本文有两处运用了这种结构方式。第2段:“无论后来我走到哪里,……四顾无援。”第8段:“这个地点在以后我的生涯中总是被我反复回忆,咀嚼吟味,我总是无法忘记它。”第28段:“好多年以后,我总觉得那便是我女儿的眼睛。”(3)深刻的民族文化反省

从汉家寨的存在,从汉家寨人千年来的生存状态,作者“隐隐感到了人的坚守”,并由这种坚守进而开始了民族文化的深层反思:那就是,坚守精神与汉家寨、汉民族天衣无缝地契合在一起,与民族精神水乳交融。

(4)寓情于景的表达方式。

作者从渐行渐近汉家寨到零距离接触汉家寨,一路走来,满眼看到的是大地从繁盛到荒僻,写的是荒凉的景,抒的是寂寥的情;再到渐行渐远地离开汉家寨,却再也无法忘记汉家寨。永别了汉家寨悲凉严峻的风景,却深味了汉家寨人坚守的精神。作者自始至终都将笔力凝聚于对汉家寨的描写上,而感情的抒发是寓于其中的,是润物细无声的表达。2.写作迁移

【角度一】 “绝地”中坚守精神的家园

【示例】 世事无常,潮流变迁。相同的是,凡潮流都可能会淹没人的那一颗脆弱的灵魂。因此,愿我们投入任何潮流时都永远保持这一种清醒:“人是要有一点精神的。”

休说精神永存,我知道万有皆逝,精神也不能幸免。然而,即使岁月的洪水终将荡尽地球上一切生命的痕迹,罗丹的雕塑仍非徒劳;即使徒劳,罗丹仍要雕塑。那么,一种不怕徒劳仍要闪光的精神岂不超越了时间的判决,因而也超越了死亡?所以,我仍然要说:万有皆逝,惟有精神永存。人类精神始终在追求某种永恒的价值,这种追求已经形成为一种持久的精神事业和传统。当我也以自己的追求加入这一事业和传统时,我渐渐明白,这一事业和传统超越于一切优秀个人的生死而世代延续,它本身就具有一种永恒的价值,甚至是人世间惟一可能和真实的永恒。【角度二】 意象的反差与逆转

【示例】 一位南方的朋友问我戈壁沙漠有无绿色植物,我扳着指头给他一一介绍。当他听到“红柳”二字时惊呼:“还有红色的柳吗?”也难怪南方的朋友感到惊愕,就连长年生活在戈壁滩的人都似乎对这种植物不屑一顾,不在意它开什么样的花,有何习性。

红柳从不招摇,与世无争,像是知晓这砾石满地的戈壁滩,除了羊群和骆驼,难得有喜爱荒凉景色的游客跋涉到这流沙之海。花开时无游人顾盼,花落时无流水相送,更鲜见有人将它移植到庭院或盆中观赏,与孤独和浩瀚沙漠为伍仿佛是它与生俱来的性情。当春风吹来的时候,红柳悄然从戈壁灰褐色的表皮里钻出,没有一点声响,甚至没有被人注意,但却以自己的一丝绿色默默地点染着荒漠和天空,使亘古无垠的戈壁滩顿时生色,更加苍茫与辽阔。 【漫漫古典情】

移家别湖上亭

好是春风湖上亭,柳条藤蔓系离情。

黄莺久住浑相识,欲别频啼四五声。

——戎 昱这首诗作于搬家时,抒写对故居一草一木依恋难舍的深厚感情。诗人采用拟人化的表现手法,创造了这一童话般的意境。诗中的一切,无不具有生命,带有情感。这是因为戎昱对湖上亭的一草一木是如此深情,以至在他眼里不只是自己不忍与柳条、藤蔓、黄莺作别,柳条、藤蔓、黄莺也像他一样无限痴情,难舍难分。他视花鸟为挚友,达到了物我交融、彼此两忘的地步,故能忧乐与共,灵犀相通,发而为诗,才能出语如此天真,诗趣这般盎然。乡村铁质

刘向民

乡村是我永远的家园。在我全部的生活中,乡村是最重要的。

虽然走进了城市,不可能与土地日日肌肤相亲,但我始终以农民的眼光审视乡村。乡村是城市的依托,没有乡村也就没有城市的存在,乡村是城市的母体,城市是乡村的延伸和延续。乡村是狗吠鸡鸣牛哞,是薄薄的晨雾和袅袅的炊烟,一条静静地流淌的小河,茂密的小草尖上晶莹的露珠闪耀着太阳的光彩。乡村的早晨是清新和鲜明的。走进田野,就走进了自我。一株株茂盛的高粱、谷子或者玉米,就是我们的兄长。闪着光芒的锄探进植物的根部,根系蔓延,锄的铁质意念就通过异常发达的根系蔓延了整个土地,广阔的原野处处闪耀着铁质的浑厚和沉重,所以我们收获的每一粒粮食、每一季粮食都包含着铁质。铁质沿着血管流动,扎根于我们的每一处神经,我们的脊梁才如此坚挺。

粮食的存在,使乡村有了存在的充分理由。一茬一茬的庄稼,一茬一茬的人生,在乡村的蓝天下格外亮丽。已经死去多年的大树仍然直直地挺立,黑枯的树干直指青天,乡村中许多的构思和想象缘自树干的启迪。镰刀闪着铁质的锋利,农民的梦想始终与庄稼有关,一头牛与一架犁在土地深处探寻,浑黄或者黝黑的土壤蕴涵着无穷的力量,只要播下种子,幻想就无可阻挡地蓬勃起来了。土地时刻迸发着铁质的响声。土地养育了庄稼,也养育了整个乡村。乡人们的性格和作为,任何时候都充满着铁质,欢喜时会无所顾忌地畅心大笑,发怒时会打上一架,或者跑到村街上不明不白地骂上一场,悲哀时会痛痛快快淋漓尽致地大哭一场,然后又执著地走进田野,走进劳作,一切都毫无遮遮掩掩。嫉恶如仇,旗帜鲜明,高昂的气概和高亢的声音比得过任何烦琐深奥的说教。他们不怕风,不怕雨,不怕雷鸣;他们饮风餐露,吃得下千般苦,受得住万般罪;他们常说“没有吃不了的苦,没有受不了的罪”,年景的丰歉和日子的辛苦都是岁月的点缀;他们从不怨天尤人,总是日出而作,日落而息,沿着太阳的方向走进田野,走进庄稼地里,走进乡村深处的每一个细节,使乡村的每一刻都充充实实和铿锵有声。哪怕只是一声劳动的号子,也如雷鸣一般响亮;哪怕只是向前迈出一步,也如山一般稳重;哪怕只是一个耕或者种的手势,也都是乡村的经典动作。乡村,处处铁质,铁质处处。

乡村是农民的部落。城里人已经厌烦的事情,乡村还在喜欢或者也早已厌烦,喜欢的是一种没有丢失的乡村质朴,厌烦的是曾经生活在乡村里的城里人的矫作。城里人始终也在吃着乡村的粮食,但缺少了乡村的铁质。铁质似乎已被城里人丢失殆尽。我们是否要寻找乡村的铁质,使乡村铁质在城市里闪烁,应该是我们思考的问题。乡村是我们生存的依托,也是城市生活的依据,没有了乡村就没有城市。是否有人为城市的一天天的侵占乡村沾沾自喜呢?如果缺少了乡村,缺少了乡村铁质,我们将会更加颓废,城市也将因此而变得莫名其妙地失去方向,因此,不论生活在乡村还是城市里的人们,都不能忘记永远的乡村铁质,它是我们永远的支撑,我们永远的方向。

把自己看淡

小泉涓涓,入大海方可不涸;孤松傲立,入山林方可不折。泉入海乃成其大,松入林方成其广。只有把自己看淡,愿与他人汇成海集成林,方可成就不朽。把自己看淡,是睿智。请君拨开历史的风烟,你可听见战马嘶嘶西风长啸。在这声响之中,我看见了汉高祖:“吾将军未若韩信,运筹未若张良,抚军未若萧何,微三人,吾不知其可也。”你看你看,那在大风起兮云飞扬之际威加四海的刘邦此刻竟有如孩童,认为天下之事皆须因人之力。事实真是如此么?答案是否定的,韩张萧三人实能将军,但刘邦能将此三人,他把自己看得很轻很轻,换来三位忠臣把他捧得更高。

“总把自己当珍珠,便时时有被埋没的痛苦,不如安心地做泥土,任众人把你踩成坦途。”诗人鲁藜如是说。把自己看得重极高极者,亦有之。心理学上有一种疾病,名曰“自恋型人格障碍”,这种人有极强的优越心,与之相伴的是极重的妨忌与脆弱的自尊。他们自以为是宇宙的中心,几乎可称之为“唯心者”的病态体现。这种人的生活可想而知,众叛亲离而已,医学上用两个字概括之——“有病”。 “华枝春满,天心月圆。”弘一法师如是说。若春天只有华枝一脉,那春天岂非荒芜,若天心只有夜月一轮,那日夜岂非孤寂。把自己看淡,把眼界放宽,世界和心,便同时大了。冰心奶奶曾说:“墙角的花,你孤芳自赏时,天地便小了。”正在此理。

把自己看淡,是因为别人帮助自己太多。那位知名演员若无观众的捧场,她如何知名?牛顿若无伽利略、笛卡尔、胡克的帮助,他怎能总结出三大定律?开普勒若无第谷几十年如一日的辛劳,他怎能发现行星运动的规律?李白十五习剑术,孙策十七立江东。我今年少,亦为十七。我的眼前有无限天地,我的前方乃芳草萋萋,我知道这非我一己之功。若非我的父亲如西西弗斯般坚韧地推我日日向上,若非我母亲如该亚般时时给予我力量,我今日断非如此!我爱我家,我们把自己看得极轻,把对方看得极重,所以我们家的爱,很浓很浓。

老子曰:“夫唯不争,故天下莫能与之争。”朋友,像那知名的演员一样把自己看淡吧,把自己看淡,让时间成就你的浓,让他人成就你的荣! 赏读:刚强、果断、质朴、说话谨慎,有这种品格的人就接近于仁德了。

赏读:孔子说:“面临行仁之事,就是对老师也不必谦让。” 赏读:孟子说:“夏、商、周三代得到天下是因为行仁,他们的后人失天下,是因为他们不行仁。一个国家的衰败和兴起、生存和灭亡,都是这个道理。”

赏读:仁的法则在于爱别人,而不是爱自己;义的法则在于端正自己,而不是端正别人。 知识卡片

1.作家作品

张承志,回族,作家、学者,1948年生于北京,原籍山东济南。清华附中毕业后到内蒙古乌珠穆沁旗插队4年。1978年开始笔耕。现为自由职业作家、中国作家协会理事。曾获第一届全国短篇小说奖,第二、第三届全国优秀中篇小说奖及全国少数民族文学创作奖。现已出版著作30余种,代表作有中篇小说《黑骏马》《春天》《北方的河》,长篇小说《金牧场》《心灵史》,散文集《清洁的精神》。2.写作背景

1989年冬至1992年秋,张承志在日本和加拿大“漂泊”了两年,1993年9月,他发出了“今天需要抗战文学”的迫切呼声。这一段异国经历,直接构成了他“抗战文学”吁求的导体,并对其抗战文学写作产生了深刻影响。他写道:“中国面临的危险形势,以及我在北京感到的中国文化可怕的堕落,这种形势,是我无法挣脱近乎暴怒的一种激动。”一种强烈的民族文化危机感促使他写下了两本散文集:《荒芜英雄路》《清洁的精神》。《汉家寨》选自《清洁的精神》。作者在本文中强烈地呼吁我们坚守家园、故土,乃至文化、信仰。3.审美视窗

坚守,如同蛹到了生命的尽头才化成蝶,让生命绚烂多姿;如同水汽抵达天空成为虹,让生命色彩斑斓。

陶渊明东篱采菊,坚守一份自适;李太白醉酒狂歌,坚守一份狂傲;杜子美茅屋疾呼,坚守一份关怀;托尔斯泰,高龄出走,坚守一份朴素的心灵,平民的情感。

坚是一种挺拔,而守却是一种柔情。坚是坚执,坚执住生命所不愿放弃也不能放弃的。守则是一种思往古之悠情,则有一种古道热肠。bǐnɡzhěpùyùn xuànzhènɡhuáishènmínɡlín xúnjǔ juélìnüèchìxuànzhùliàoshuòzhēnɡ rónɡkànjué jiànɡ3.近义辨析

(1)企望·期望 企望:指希望,盼望,侧重于“有所期盼”。期望:指对未来的事物或人的前途有所希望和等待,侧重于“等待结果”。

例句1:房价暴涨,任志强们又牛气冲天了,什么“现在不买房是傻瓜、________房价暴跌是快乐的白日梦”的话频频出口,似乎房市就是由他们主导决定的。

例句2:教育部前新闻发言人王旭明说:“2020年的时候,我________看到小学生背着不重的书包轻松快乐地去上学。”企望期望(2)蹒跚·趔趄 蹒跚:指走路缓慢、摇摆的样子,多用于老人、小孩或伤残人等。趔趄:形容身体歪斜,走路不稳。

例句1:年老之后的父亲腰板渐渐佝偻,行动也日渐迟缓。特别是患了中风后,腿脚越发不灵便,走起路来也更加________。

例句2:不合适的鞋子使那个模特打了个________,幸好旁边的主持人眼疾手快,扶了一把,不然脸可丢大了。蹒跚趔趄4.词语解释

(1)荟集:________________________________

(2)怔怔:________________________________

(3)嶙峋:________________________________

(4)屯垦:________________________________

(5)生息:________________________________

(6)伫立:________________________________

(7)决绝:________________________________

(8)俯瞰:_______________________________

(9)溟濛:________________________________聚集。荟,草木繁盛。形容发愣的样子。形容山石等突兀、重叠。屯兵垦荒。生活,生存;繁殖。长时间地站立。非常坚决。俯视,从高处往下看。形容烟雾弥漫,景色模糊。也作冥蒙。

(10)六合:________________________________________

(11)判若两地:___________________________________

(12)不毛之地:____________________________________________指上下和东西南北四方,泛指天下或宇宙。好像两个地方,区别非常明显。判,明显。结构图示主旨归纳

通过对汉家寨荒凉、死寂的环境的描写,作者展示了汉家寨人所具有的坚守的精神。正是这种精神支撑着他们历经千年而依然固守在这片土地上,也正是这种精神哺育了我们的民族,乃至于整个人类。相信我们每个人心中都有着自己的“固守”,作者也倡导我们的民族多一些坚守精神。 “我”虽然离开了汉家寨,但“心中涌起一股决绝的气概”。这“决绝”是什么意思?作者的这种情感来自何处?又向何处延伸?

提示 “决绝”是非常坚决的意思。“我”从千里孤绝的汉家寨,从无言的老汉,特别是从穿着破红棉袄的小女孩身上,感到人需要一股“坚守”的精神,感到必须坚守自己的正确选择和信仰,才能义无反顾地前行。

这种“坚守”的精神向着作者以后的生活长旅不断延伸。无论“我”日后到了美国,到了日本,还是别的地方,“我总是倔强地回忆着汉家寨,仔细想着每一个细节”。因为,汉家寨能生存一千多年,凭借的就是这种坚守精神。 阅读第二部分,概括汉家寨一老一小两个人物的特点。

提示 老汉——饱经风霜,木讷迟钝,不回答来客的提问。

小女孩——穿着破红棉袄,天真、好奇。

作者主要通过外貌、神态、动作描写刻画了两个都穿着汉人服饰、始终无语、几乎是静态的汉家寨人物形象。正是这样的人,在环境极为恶劣、条件非常艰苦的汉家寨坚守着,这种顽强的“坚守”深深地打动了作者的心灵。 考点链接

分析人物形象

解读 分析典型人物形象,一是通过人物言谈举止、衣着神态以及其他人物关系的分析,把握人物性格及其与主题思想的联系。概括人物性格特征应抓住言行、心理、肖像描写。二是分析作者塑造人物形象时所采用的表现手法。三是要把人物放到作者特设的情节和环境中去分析。 就像人的个性品质一样,汉家寨的“性格”特点有哪些?

提示 一是它“年岁”长久:汉人屯田,唐人设县,宋人称寨。(阅尽人间沧桑)

二是神秘:他们究竟怎样生存下来,种什么,吃什么,至今仍是一个谜。那些汉民们历经多少朝代更迭,多少环境变化,都死守不迁移,而且不被他族同化,确实是一个谜。

三是坚韧、固守:处在众多的少数民族之中,守住自己的特点而没有被同化,其实质是源于对本民族的认同,这种传统不因时间的流逝而颠覆改换。四是保守、封闭:这是坚守的反面意义,它远离尘嚣,也远离时代进步的步伐,直到进入现代社会,还生活在简陋、朴素、枯燥之中不思进取,现代社会的日新月异、风云变幻没有在这里留下痕迹。

老人和小女孩在坚守什么?作者张承志内心深处的坚守又可能是什么?

提示 老人和小女孩在坚守祖先留给后人的家园,坚守汉家寨传统的生活方式,在艰苦卓绝的异域坚守着生存下去。千百年来的生命存活之谜作者无法揣测,只是隐隐地感到了人的坚守精神,正是这种精神支撑着汉家寨,支撑着我们的民族,支撑着人类生生不息。

作者的坚守:坚持理想主义,坚持对人道主义、终极思考与心灵回归的探讨,坚持“良知和艺术”,坚持“独立的知识分子的立场与气质,包括高贵的行为方式”。与老人和小女孩相同的是坚持一种生活态度,不同的是具体内容。 1.文本审美

(1)独具特色的语言

沉郁、凝重的语言给文章带来了一股苍凉之气,作者用一连串奇异的比喻来描绘对天山脚下独特地貌的新奇感受,如:“风蚀的痕迹像刀割过一样清晰”;“天山南麓是大地被烤伤的一块皮肤”;“无植被的枯山像铁渣堆一样”;“三道裸山之间,是三条巨流般的黑戈壁”;“汉家寨,如一枚被人丢弃的棋子,如一粒生锈的弹丸”;“三个方向都像可怕的暗示”等等。(2)变幻交错的时空结构

加西亚·马尔克斯《百年孤独》一书的首句首创了一种特殊的时空结构:“多年以后,奥雷连诺上校站在行刑队伍面前,准会想起父亲带他去参观冰块的那个遥远的下午。”运用从未来的角度回忆过去的倒叙手法,容纳了未来、过去、现在三个时间层面,而作家显然隐匿在“现在”的叙事角度里。本文有两处运用了这种结构方式。第2段:“无论后来我走到哪里,……四顾无援。”第8段:“这个地点在以后我的生涯中总是被我反复回忆,咀嚼吟味,我总是无法忘记它。”第28段:“好多年以后,我总觉得那便是我女儿的眼睛。”(3)深刻的民族文化反省

从汉家寨的存在,从汉家寨人千年来的生存状态,作者“隐隐感到了人的坚守”,并由这种坚守进而开始了民族文化的深层反思:那就是,坚守精神与汉家寨、汉民族天衣无缝地契合在一起,与民族精神水乳交融。

(4)寓情于景的表达方式。

作者从渐行渐近汉家寨到零距离接触汉家寨,一路走来,满眼看到的是大地从繁盛到荒僻,写的是荒凉的景,抒的是寂寥的情;再到渐行渐远地离开汉家寨,却再也无法忘记汉家寨。永别了汉家寨悲凉严峻的风景,却深味了汉家寨人坚守的精神。作者自始至终都将笔力凝聚于对汉家寨的描写上,而感情的抒发是寓于其中的,是润物细无声的表达。2.写作迁移

【角度一】 “绝地”中坚守精神的家园

【示例】 世事无常,潮流变迁。相同的是,凡潮流都可能会淹没人的那一颗脆弱的灵魂。因此,愿我们投入任何潮流时都永远保持这一种清醒:“人是要有一点精神的。”

休说精神永存,我知道万有皆逝,精神也不能幸免。然而,即使岁月的洪水终将荡尽地球上一切生命的痕迹,罗丹的雕塑仍非徒劳;即使徒劳,罗丹仍要雕塑。那么,一种不怕徒劳仍要闪光的精神岂不超越了时间的判决,因而也超越了死亡?所以,我仍然要说:万有皆逝,惟有精神永存。人类精神始终在追求某种永恒的价值,这种追求已经形成为一种持久的精神事业和传统。当我也以自己的追求加入这一事业和传统时,我渐渐明白,这一事业和传统超越于一切优秀个人的生死而世代延续,它本身就具有一种永恒的价值,甚至是人世间惟一可能和真实的永恒。【角度二】 意象的反差与逆转

【示例】 一位南方的朋友问我戈壁沙漠有无绿色植物,我扳着指头给他一一介绍。当他听到“红柳”二字时惊呼:“还有红色的柳吗?”也难怪南方的朋友感到惊愕,就连长年生活在戈壁滩的人都似乎对这种植物不屑一顾,不在意它开什么样的花,有何习性。

红柳从不招摇,与世无争,像是知晓这砾石满地的戈壁滩,除了羊群和骆驼,难得有喜爱荒凉景色的游客跋涉到这流沙之海。花开时无游人顾盼,花落时无流水相送,更鲜见有人将它移植到庭院或盆中观赏,与孤独和浩瀚沙漠为伍仿佛是它与生俱来的性情。当春风吹来的时候,红柳悄然从戈壁灰褐色的表皮里钻出,没有一点声响,甚至没有被人注意,但却以自己的一丝绿色默默地点染着荒漠和天空,使亘古无垠的戈壁滩顿时生色,更加苍茫与辽阔。 【漫漫古典情】

移家别湖上亭

好是春风湖上亭,柳条藤蔓系离情。

黄莺久住浑相识,欲别频啼四五声。

——戎 昱这首诗作于搬家时,抒写对故居一草一木依恋难舍的深厚感情。诗人采用拟人化的表现手法,创造了这一童话般的意境。诗中的一切,无不具有生命,带有情感。这是因为戎昱对湖上亭的一草一木是如此深情,以至在他眼里不只是自己不忍与柳条、藤蔓、黄莺作别,柳条、藤蔓、黄莺也像他一样无限痴情,难舍难分。他视花鸟为挚友,达到了物我交融、彼此两忘的地步,故能忧乐与共,灵犀相通,发而为诗,才能出语如此天真,诗趣这般盎然。乡村铁质

刘向民

乡村是我永远的家园。在我全部的生活中,乡村是最重要的。

虽然走进了城市,不可能与土地日日肌肤相亲,但我始终以农民的眼光审视乡村。乡村是城市的依托,没有乡村也就没有城市的存在,乡村是城市的母体,城市是乡村的延伸和延续。乡村是狗吠鸡鸣牛哞,是薄薄的晨雾和袅袅的炊烟,一条静静地流淌的小河,茂密的小草尖上晶莹的露珠闪耀着太阳的光彩。乡村的早晨是清新和鲜明的。走进田野,就走进了自我。一株株茂盛的高粱、谷子或者玉米,就是我们的兄长。闪着光芒的锄探进植物的根部,根系蔓延,锄的铁质意念就通过异常发达的根系蔓延了整个土地,广阔的原野处处闪耀着铁质的浑厚和沉重,所以我们收获的每一粒粮食、每一季粮食都包含着铁质。铁质沿着血管流动,扎根于我们的每一处神经,我们的脊梁才如此坚挺。

粮食的存在,使乡村有了存在的充分理由。一茬一茬的庄稼,一茬一茬的人生,在乡村的蓝天下格外亮丽。已经死去多年的大树仍然直直地挺立,黑枯的树干直指青天,乡村中许多的构思和想象缘自树干的启迪。镰刀闪着铁质的锋利,农民的梦想始终与庄稼有关,一头牛与一架犁在土地深处探寻,浑黄或者黝黑的土壤蕴涵着无穷的力量,只要播下种子,幻想就无可阻挡地蓬勃起来了。土地时刻迸发着铁质的响声。土地养育了庄稼,也养育了整个乡村。乡人们的性格和作为,任何时候都充满着铁质,欢喜时会无所顾忌地畅心大笑,发怒时会打上一架,或者跑到村街上不明不白地骂上一场,悲哀时会痛痛快快淋漓尽致地大哭一场,然后又执著地走进田野,走进劳作,一切都毫无遮遮掩掩。嫉恶如仇,旗帜鲜明,高昂的气概和高亢的声音比得过任何烦琐深奥的说教。他们不怕风,不怕雨,不怕雷鸣;他们饮风餐露,吃得下千般苦,受得住万般罪;他们常说“没有吃不了的苦,没有受不了的罪”,年景的丰歉和日子的辛苦都是岁月的点缀;他们从不怨天尤人,总是日出而作,日落而息,沿着太阳的方向走进田野,走进庄稼地里,走进乡村深处的每一个细节,使乡村的每一刻都充充实实和铿锵有声。哪怕只是一声劳动的号子,也如雷鸣一般响亮;哪怕只是向前迈出一步,也如山一般稳重;哪怕只是一个耕或者种的手势,也都是乡村的经典动作。乡村,处处铁质,铁质处处。

乡村是农民的部落。城里人已经厌烦的事情,乡村还在喜欢或者也早已厌烦,喜欢的是一种没有丢失的乡村质朴,厌烦的是曾经生活在乡村里的城里人的矫作。城里人始终也在吃着乡村的粮食,但缺少了乡村的铁质。铁质似乎已被城里人丢失殆尽。我们是否要寻找乡村的铁质,使乡村铁质在城市里闪烁,应该是我们思考的问题。乡村是我们生存的依托,也是城市生活的依据,没有了乡村就没有城市。是否有人为城市的一天天的侵占乡村沾沾自喜呢?如果缺少了乡村,缺少了乡村铁质,我们将会更加颓废,城市也将因此而变得莫名其妙地失去方向,因此,不论生活在乡村还是城市里的人们,都不能忘记永远的乡村铁质,它是我们永远的支撑,我们永远的方向。