2023年海南省新高考历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023年海南省新高考历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 293.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-12 23:44:58 | ||

图片预览

文档简介

2023年海南省新高考历史试卷

一、单选题(本大题共15小题,共45.0分)

1. 据《史记 周本纪》载,周武王“率戎车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人,以东伐纣”。而战国晚期,秦、齐、楚等诸侯国都拥有人数近百万的军队,连七国中最小的韩国也有30万兵力。这一变化主要是因为( )

A. 军事理论的形成 B. 生产方式的变革 C. 政治制度的演进 D. 地形地势的利用

2. 据东汉《乙瑛碑》载,鲁相乙瑛向朝廷陈请,为孔庙增设一名百石卒史来守庙并掌管礼器(流程如图)。这一史实最适合用来说明,当时( )

(注:①-⑦表示处理此事的先后步骤)

A. 国家行政中枢权力的逐渐扩大 B. 专制主义中央集权的日益巩固

C. 传统社会道德秩序的渐趋规范 D. 封建国家不同职能的有效履行

3. 有学者认为,宋代的识字率相对较高。真定府的一处摩崖石刻显示,山区牧羊人也有能读会写者;南方农村的文化教育水平高于北方,如建州“耕且读者十家而五六”,邵武军的许多村落“皆聚徒教授”。这一现象表明当时( )

A. 书院制度日趋完备 B. 雕版印刷相当普及 C. 崇文兴教渐成风尚 D. 文化重心已经南移

4. “楚弓楚得”的典故出自《说苑 至公》。欧洲学者在17世纪用拉丁文给《论语》作注时,认为中国人心胸宽广、有君子之德,援引了这一典故,但将其中的“弓”换成了西方骑士惯用的“盾”。这说明( )

A. 文献转译曲解原著价值立场 B. 文明交融推动世界文化繁荣

C. 文教推广带有个体主观经验 D. 文化借鉴基于特定历史语境

5. 琼剧源于明代传入的“军戏”。它以中板为主,融会了多种外来剧种的声腔和曲牌,到20世纪30年代才有现名。有戏谚云:“生脚儒雅且潇洒,旦脚文静又婉娇。彩旦辣,花生刁,书僮天真梅香飘。”独特的文化内蕴和表演形式使其远播粤、桂等地以及东南亚一些国家。这一历程主要反映( )

A. 故土情结助推文化传承 B. 人口迁徙促进文化交流

C. 商路畅通带动文化传播 D. 艺术形态彰显文化魅力

6. 轮船招商局采用“官督商办”的经营管理模式。创办初期,李鸿章通过允许其承运官物、免税、贷款和缓息等多种途径,使它在与外国轮运公司的竞争中未曾处于劣势。从1874年到1892年,年年盈利。由此可知,该局( )

A. 得益官方扶助,实力匹敌洋商 B. 过于依赖官方,不利自身成长

C. 专意谋取贴补,影响竞争公平 D. 享有垄断特权,助推同业发展

7. 平型关大捷后,新闻媒体和社会各界开展系列庆祝活动,全民族形成了关于该事件的社会共识。新中国成立后,通过国家权力,借助学校教育、社会教育和媒体宣传等方式,再现了这一史事,使之成为中华民族革命精神的文化符号。这充分说明了( )

A. 国家权力的介入强化了集体记忆 B. 共同记忆的构筑有益于价值认同

C. 学校教育的实施培育了家国情怀 D. 大众媒体的宣传提升了英雄形象

8. 有苏北民歌唱道:“不要吹,不要打,不坐轿,不骑马”“不拜天地不拜灶,又不烧香点纸马”“区里登记走一下”“要问我家陪什么?不用箱柜来陪嫁,陪了一头小花牛,给姐耕地种庄稼”。歌中这一现象最有可能出现于( )

A. 1912-1927年 B. 1927-1937年 C. 1949-1956年 D. 1978-1992年

9. 2018年国务院促进中小企业发展工作领导小组第一次会议指出,我国中小企业具备了“五六七八九”的典型特征,即贡献了50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新、80%以上的城镇劳动就业、90%以上的企业数量。这一成就( )

A. 表明我国现代化建设开启了新时期 B. 体现了政治体制改革取得最新突破

C. 说明现代企业制度激发了国企活力 D. 验证了马克思主义中国化实践成效

10. 撒哈拉沙漠以南的非洲传统法庭在庭审时,诉讼当事人除列举事实外,还可广泛援引谚语,比如“勿因黑猩猩丑就杀死它”“到癞蛤蟆家做客只能自贬身份”等,善用谚语的一方往往更占优势。有学者认为,当地谚语的效力相当于英美法系中的法律箴言。据此可知( )

A. 文化传统影响司法实践 B. 风俗习惯奠定立法基础

C. 程序公正助推法律进步 D. 遵循先例成为审判原则

11. 原产于美洲的可可豆被西班牙殖民者误称为巧克力豆,因物以稀为贵,在中美洲部分地区一度被当作货币使用。16世纪后传播到欧洲。随着可可树被广泛引种,以及可可豆加工技术和食用方法的不断改进,19世纪后半叶,巧克力成为大众化商品。引起这一变化的根本原因是( )

A. 新航路开辟促进物种交流 B. 欧洲的商业格局发生变化

C. 资本主义世界经济的驱动 D. 世界殖民体系的初步形成

12. 17世纪,欧洲贵族男性穿着华美、妆容精致,且以戴假发和编发辫为时尚。从19世纪中叶开始,工业资产阶级引领服装潮流,男装简洁而实用。这一变化主要体现了( )

A. 科技进步提高生活水平 B. 思想解放推动政治变革

C. 工业革命促进经济发展 D. 社会变迁影响流行风尚

13. 将下列内容按历史发展逻辑排序,正确的一组是( )

①尼赫鲁认为:“我们正在努力建立一种新型的社会主义——一种共产主义和资本主义国家正统实践之间的中间道路”,“社会主义是达到目的的手段,而不是目的本身”。

②丘吉尔表示,他不愿充当“为英帝国敲丧钟的首相”。

③二战时期,在英国驱使下,坦噶尼喀农作物种植单一,导致该地区中部土壤退化。

④在夕阳残照下,最后.批英军降下了英国国旗,撤离了占领长达74年之久的苏伊士运河区。

A. ③②④① B. ②③①④ C. ①③②④ D. ③④②①

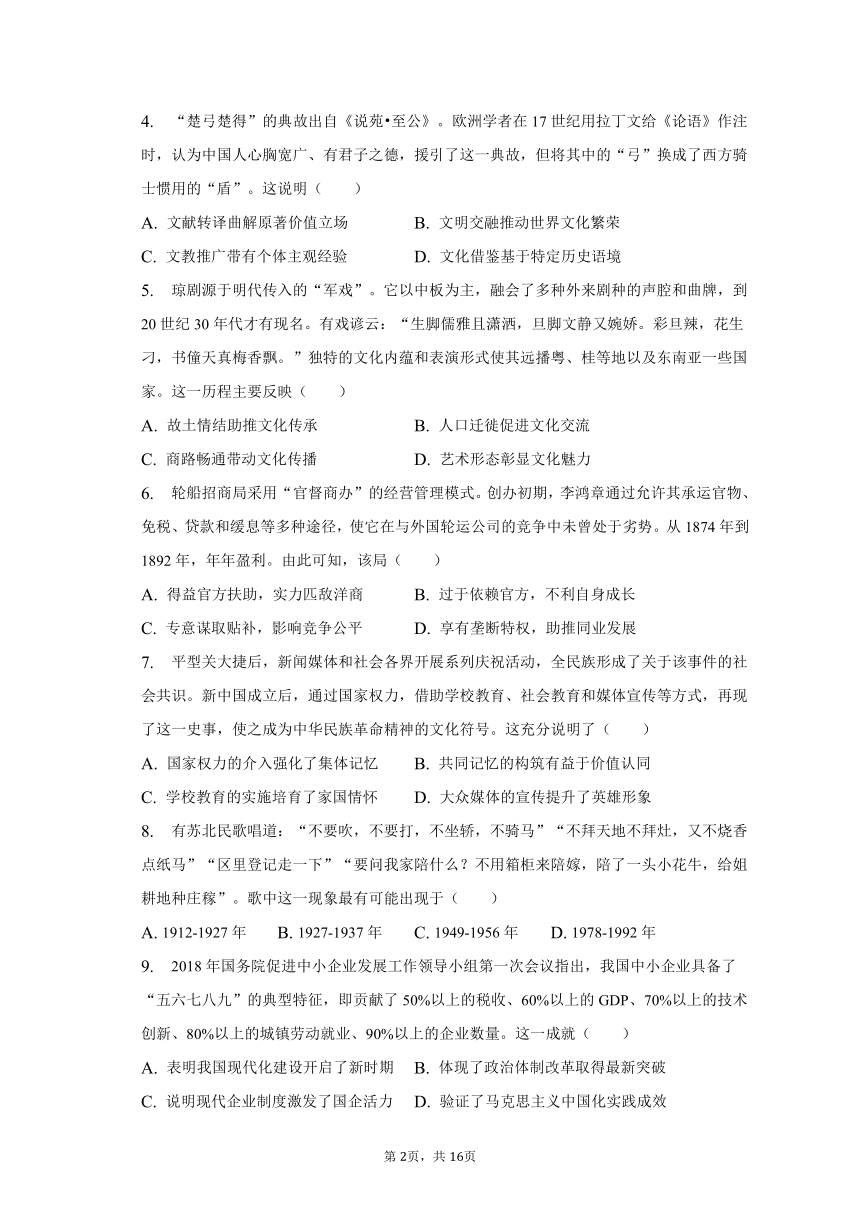

14. 如图的主题突出反映了( )

A. 艺术作品带有时代印记 B. 科举文化影响世俗生活

C. 商品经济推动社会发展 D. 清代文人追求意境情趣

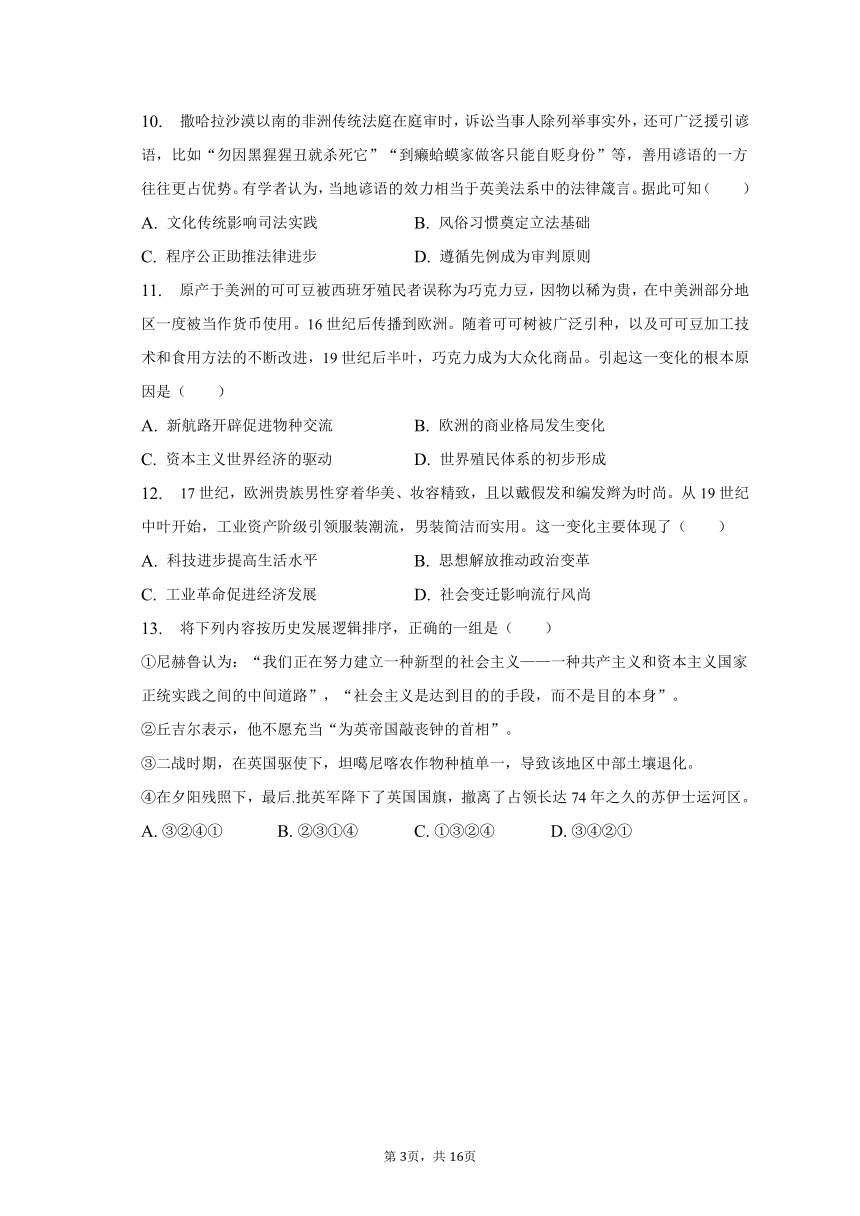

15. 如图最大程度地体现了( )

(注:图中数字代表欧洲城市潜能高低)

A. 生产技术的辐射 B. 经济中心的转移 C. 贸易格局的变化 D. 工业城市的发展

二、材料解析题(本大题共4小题,共55.0分)

16. 阅读材料,完成下列要求。

材料“古典”指以“六经”为代表的先秦典籍。《史记》太史公曰:“书缺有间矣。”唐司马贞解释说:“言古典残缺有年栽,故曰有间。”《后汉书》称孝明皇帝“垂情古典,游意经艺……正坐自讲,诸儒并听”。

有学者提出,对“中国古典”的学术研究可称为“中国古典学”,它至少涵盖三个层面。其一,商周文献、诸子之学、秦汉典籍,以《汉书 艺文志》中所列六类书目为代表。其二,与典籍相关的文字学,如陶玉石器上的刻划文字、甲骨文、金文、简帛文字、两汉今古文以及相关的音韵学、训诂学,以汉代的《尔雅》《释名》《说文解字》为代表。其三,以传世经典与文字资料为线索,充分利用考古资料,统合研究“中国古典”,如古代文明、思想文化、学术史研究等。

有西方学者认为,从西周到魏晋时期为中华文明的“古典时代”。进入古典时代后,技术发展使得农业和整个文明的扩展速度与强度都大大超越过去。秦汉帝国确立了其后中华文明发展的基本要素。该文明要素的结构不仅包括庞大官僚体系和国内服务系统,还包括把这个广大的文明连接起来的道路和运河,支持着农业基础的灌溉网络,以及保护中国内地免于游牧民族袭扰的庞大的边墙。正如这些成就所表明的,中华文明是全部人类历史上最具创造力和影响力的文明之一。

——摘编自《百年考古推动中国古典学步入黄金时代》《全球文明史》等

(1) 根据材料,概括“中国古典学”的研究对象。

(2) 根据材料并结合所学知识,归纳中国在“古典时代”的开创性贡献。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料克思指出,劳动是“社会围绕之旋转的太阳”,是人类历史发展的前提,是创造价值的唯一源泉。

1939年2月,毛泽东提出“自己动手,丰衣足食,克服困难”的口号,号召各根据地开展生产活动。大生产运动首先在陕甘宁边区展开。八路军第三五九旅开入荒无人烟的南泥湾,经过艰苦劳动将其改造为“陕北的好江南”。1949年,毛泽东在新政协会议开幕词中向全世界豪迈地宣告:“我们的民族将从此列入爱好和平自由的世界大家庭,以勇敢而勤劳的姿态工作着,创造自己的文明和幸福,同时也促进世界的和平和自由,我们的民族将再也不是一个被人侮辱的民族了,我们已经站起来了。”20世纪60年代,一批志在治沙的林业人进驻地处高寒、极端少雨、沙化严重的塞罕坝,经过近50年艰苦卓绝的奋斗,创造了荒原变林海的人间奇迹。

2010年,我国一跃成为世界第二大经济体,实现了从生产力相对落后的状况到经济总量跃居世界第二的历史性突破,实现了人民生活从温饱不足到总体小康、奔向全面小康的历史性跨越,推进了中华民族从站起来到富起来的伟大飞跃。习近平指出:“‘民生在勤,勤则不匮’。中华民族是勤于劳动、善于创造的民族。正是因为劳动创造,我们拥有了历史的辉煌;也正是因为劳动创造,我们拥有了今天的成就。”

——摘编自《劳动精神与中国共产党百年奋斗史》《中国近现代史纲要》等

(1) 根据材料,概括劳动在中国革命和建设中所起的作用。

(2) 根据材料并结合所学知识,说明“我们已经站起来了”的深刻涵义。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料海上格局指国家力量在海上的对比态势。 16-17世纪,葡萄牙、西班牙、荷兰先后成为海上霸主。17世纪中后期,在与英国海战失利后,荷兰霸主地位被取代。18世纪至19世纪初,英国多次击败法国,维持了海上霸权。两次世界大战之间,美国海权崛起,英、美、法、日等海权国家并立。二战结束后,美国海军成为独一无二的海上力量。21世纪以来,“海上多极”趋势明显。

海上格局转换的焦点集中在两大方面:一是关于力量对比的竞争;二是关于海洋规则的博弈。西方国家强调“基于规则的国际秩序”,但在对海洋规则的理解上,各海洋强国存在严重的认识分歧。尤其在主权和安全理念方面,奉行霸权主义的美国与后发海洋国家中国、俄罗斯和印度等存在着较为尖锐的矛盾。国际秩序的建立或塑造离不开实力的支撑。

随着全球社会的发展,各海洋强国既需要在经济方面相互依存,又需要在全球治理上协调一致。由于海洋环境恶化、自然或人为灾害等全球性问题进一步发酵,人类正在迈入全方位认知、利用和保护海洋的新时代。

——摘编自胡波《从霸权更替到“多极制衡”》

(1) 根据材料,概括近代以来海上格局演变的特征。

(2) 根据材料并结合所学知识,简析影响海上格局变化的主要因素。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料

如表

Ⅰ.文学艺术作品 创作者或作品人物 Ⅱ.相关历史事件

A.诗歌《西里西亚纺织工人》

B.歌曲《国际歌》

C.小说《战争与和平》

D.电影《我的1919》

E.小说《汤姆叔叔的小屋》

F.芭蕾舞剧《红色娘子军》

G.小说《永别了,武器》

H.歌曲《黄河大合唱》 海涅

鲍狄埃、狄盖特

托尔斯泰

顾维钧

斯托夫人

洪常青、吴清华

海明威

光未然、冼星海 ①拿破仑入侵俄国

②1848年欧洲革命

③美国内战

④巴黎公社革命

⑤抗日战争

⑥第一次世界大战

⑦海南椰林寨战斗

⑧巴黎和会

(1) 从上表的Ⅰ栏中选出四项信息与Ⅱ栏中的历史事件进行正确配对。(参照示例如:A-②,示例不得作为答案)

(2) 从已配对的四组信息中提炼一个主题,结合所学知识予以阐述。(要求:主题明确,观点正确,史论结合,符合逻辑,表达清晰)

答案和解析

1.【答案】B

【解析】A.军事理论的形成并不会导致各个诸侯国实力都有所增强,故A项错误;

B.根据材料“周武王‘率戎车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人,以东伐纣’。而战国晚期,秦、齐、楚等诸侯国都拥有人数近百万的军队,连七国中最小的韩国也有30万兵力。”并结合所学可知,西周时期实行井田制即土地国家所有制,再由国家分封给诸侯,东周时期即春秋战国阶段,中国古代社会形态由奴隶制向封建制转变的时期。此时统治集团的主要经济收入,由奴隶生产改成由农民缴纳租税,封建社会的战争的形态也随着社会变化逐渐有了改变,生产方式的变革推动了生产力的发展,故国家军事实力增强,故B项正确;

C.奴隶社会实行的是分封、宗法和礼乐制度,且经济基础决定上层建筑,生产方式的变革会引起政治制度的演进,故C项错误;

D.不同诸侯国军事实力均有所进步与地形地势无关,故D项错误。

故选:B。

本题考查了夏商和西周,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以夏商和西周为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

2.【答案】D

【解析】据材料“鲁相乙瑛向朝廷陈请,为孔庙增设一名百石卒史来守庙并掌管礼器(流程如图1)”并结合所学可知,朝廷在为孔庙增设一名百石卒史这一事情时,各部门之间从上到下,各司其职来完成,说明封建国家不同职能的有效履行,D项正确;

材料强调的是各部门之间合作完成,并没有单独强调“国家行政中枢权力的逐渐扩大”,排除A项;

各部门合作完成一件事,不能得出“专制主义中央集权的日益巩固”的结论,排除B项;

传统道德秩序走向规范与材料无关,排除C项。

故选:D。

本题考查了中国古代政治制度的演进,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中国古代政治制度的演进,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

3.【答案】C

【解析】根据材料“宋代的识字率相对较高。真定府的一处摩崖石刻显示,山区牧羊人也有能读会写者;南方农村的文化教育水平高于北方”“耕且读者十家而五六”“皆聚徒教授”可知,宋代农村、牧羊人也能读会写,说明当时崇文兴教渐成风尚,C正确;

材料并没有体现书院制度,排除A;

材料强调宋代识字率高,并没有体现雕版印刷术的普及程度,排除B;

材料重点不是比较南北方文化,而是强调全国文化风气,排除D。

故选:C。

本题考查了宋代文化发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了宋代文化发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

4.【答案】D

【解析】据材料“欧洲学者在17世纪用拉丁文给《论语》作注时,认为中国人心胸宽广、有君子之德,援引了这一典故,但将其中的‘弓’换成了西方骑士惯用的‘盾’”可知,西方学者将“弓”换成西方骑士的“盾”,符合西方17世纪西欧正在开展的文艺复兴、启蒙运动,西方学者将“弓”换成西方骑士的“盾”基于特定历史语境,D项正确;

曲解原著不是材料主旨,排除A项;

世界文化繁荣的信息在材料中不能看出,排除B项;

个体主观经验与史实不符,西方学者的引用是为了适应当时的客观需要,排除C。

故选:D。

本题考查了中西方文化交流,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中西方文化交流,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

5.【答案】B

【解析】A.材料强调的是文化的传播,不是文化的传承,排除;

B.根据材料“它以中板为主,融会了多种外来剧种的声腔和曲牌”、“独特的文化内蕴和表演形式使其远播粤、桂等地以及东南亚一些国家”及所学知识可知,近代以来,随着人口的迁徙,琼剧广泛传播,促进了文化的交流,B正确;

C错误,材料无关商路畅通,排除;

D.与材料主旨不相符,排除。

故选:B。

本题侧重于考查人口的迁徙和融入,解题关键信息是“它以中板为主,融会了多种外来剧种的声腔和曲牌”、“独特的文化内蕴和表演形式使其远播粤、桂等地以及东南亚一些国家”。

本题侧重于考查人口的迁徙和融入,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

6.【答案】B

【解析】材料“创办初期,李鸿章通过允许其承运官物、免税、贷款和缓息等多种途径,使它在与外国轮运公司的竞争中未曾处于劣势。从1874年到1892年,年年盈利”强调,1874年到1892年轮船招商局年年盈利,但盈利原因是因为官方扶持,如允许其承运官物、免税、贷款和缓息等,而不是依靠自身的管理优势、技术优势等,这并不利于企业自身的发展,B项正确;

材料只是强调轮船招商局在创办初期不处于劣势,不等于实力可以匹敌洋商,排除A项;

结合所学可知,轮船招商局属于洋务派创办的民用企业,主要目的是为军用企业提供资金,故“专意谋取贴补”的说法错误,排除C项;

材料只是强调轮船招商局得到官方扶持,不等同于“享有垄断特权”,排除D项。

故选:B。

本题考查了洋务运动,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了洋务运动,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

7.【答案】B

【解析】国家权力的介入强化了集体记忆,只是材料的一部分内容,并非材料主旨,排除A;

根据材料“新中国成立后,通过国家权力,借助学校教育、社会教育和媒体宣传等方式,再现了这一史事,使之成为中华民族革命精神的文化符号”分析可知,国家权力的介入,通过学校、社会教育和媒体的宣传方式再现了平型关大捷后所凝聚的民族精神,这有利于强化民族精神,形成共同的价值认同,故B正确;

材料体现了国际其权力借助学校教育再现中华民族革命精神,学校教育只是手段之一,排除C;

材料并未体现英雄形象的提升,排除D。

故选:B。

本题考查了抗日战争的相关知识,解答本题根据关键信息“新中国成立后,通过国家权力,借助学校教育、社会教育和媒体宣传等方式,再现了这一史事,使之成为中华民族革命精神的文化符号”进行分析。

本题考查了抗日战争的相关知识,考查了考生正确获取解读材料信息,并透过现象分析事物本质的能力。

8.【答案】C

【解析】材料“不要吹,不要打,不坐轿,不骑马”“不拜天地不拜灶,又不烧香点纸马”说明当时的婚姻摆脱了旧中国时期的封建习俗,陪嫁耕牛体现了当时百姓对土地的重视,原因是土地改革和三大改造提高了农民生产积极性,故可判断出时间为新中国过渡时期,C正确;

1912—1927年、1927—1937年这两个时期,还是旧中国时期,排除AB;

1978—1992年是改革开放后,百姓陪嫁多种多样,不可能只是耕牛,排除D项。

故选:C。

本题考查了大跃进和人民公社化运动,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了大跃进和人民公社化运动,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

9.【答案】D

【解析】根据材料“贡献了50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新、80%以上的城镇劳动就业、90%以上的企业数量”可知,2018年我国中小企业在税收、GDP、技术和就业等方面贡献巨大,这是因为我国在坚持马克思主义原理下,结合中国实际不断深化经济体制改革和对外开放的结果,故我国取得的上述成就验证了马克思主义中国化实践成效,D项正确;

1978年十一届三中全会就标志着我国社会主义现代化开启新时期,排除A项;

材料涉及的是经济体制改革而非政治体制改革,排除B项;

材料只强调中小企业对经济发展的贡献,不能看出是国有企业还是私营企业,排除C项。

故选:D。

本题考查了经济体制改革,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了经济体制改革,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

10.【答案】A

【解析】根据材料“撒哈拉沙漠以南的非洲传统法庭在庭审时,诉讼当事人除列举事实外,还可广泛援引谚语”“善用谚语的一方往往更占优势”可知,撒哈拉沙漠以南的非洲传统法庭在庭审时,除了可以列举事实,还可以援引谚语,而谚语是指广泛流传于民间言简意赅的短语,能够反映劳动人民的生活实践经验,属于传统文化的一部分,非洲传统法庭上可以援引谚语,体现了文化传统影响司法实践,A项正确;

材料并没有强调谚语是立法的基础,排除B项;

材料和公正的司法程序无关,排除C项;

援引谚语不等于遵循先例,排除D项。

故选:A。

本题考查了古埃及文明,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了古埃及文明,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

11.【答案】C

【解析】A.新航路的开辟是材料中物种交流的原因,但是不是根本原因,排除;

B.欧洲商业格局的改变是新航路开辟的影响,不是材料现象与原因,排除;

C.根据“根本原因”及所学知识可知,材料中物种的交流源于新航路的开辟,而新航路的开辟源于资本主义萌芽的产生与发展,由此可知,材料变化的根本原因在于资本主义世界经济的驱动,C正确;

D.殖民体系初步形成于工业革命后,与材料时间不相符,排除。

故选:C。

本题侧重于考查新航路开辟后食物物种的交流,解体题关键信息是“根本原因”。

本题侧重于考查新航路开辟后食物物种的交流,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

12.【答案】C

【解析】材料强调,17世纪,欧洲贵族引领服装潮流,19世纪,工业资产阶级引领潮流,从“穿着华美、妆容精致”到“简洁而实用”,更能促进经济发展,C项正确;

材料和科技发展没有必然关系,服饰变化主要是为了适应经济发展需要,排除A项;

材料没有涉及政治变革,排除B项;

经济发展是影响流行风尚的主要原因,材料不体现社会变迁,排除D项。

故选:C。

本题考查了工业革命的影响,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了工业革命的影响,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

13.【答案】A

【解析】①:根据材料“我们正在努力建立一种新型的社会主义”并结合所学可知,印度国大党政府开展“社会主义运动”是1956年12月开始的;

②:二战结束初期,丘吉尔表示,他不愿充当“为英帝国敲丧钟的首相”;

③:二战时期为1939年至1945年;

④:英国撤离苏伊士运河是在1956年6月,综上,排列正确的是③②④①,故A正确,排除BCD。

故选:A。

本题考查了第二次工业革命的影响,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了第二次工业革命的影响,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

14.【答案】B

【解析】根据材料中图片信息可知,清代《升平乐事图》描绘的是太平盛世歌舞升平,在图中可以看到“魁星”在“鳌”上站立,寓意独占鳌头,体现了科举文化对人们生活的影响,B项正确;

在图片中没有体现时代印记的信息,排除A项;

材料描述的是科举文化的影响,没有体现商品经济的发展,以及清代文人的意境情趣,排除C项和D项。

故选:B。

本题考查了中国古代绘画艺术的起源和演变,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中国古代绘画艺术的起源和演变,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

15.【答案】B

【解析】根据材料可知,1500年意大利潜能高的城市较多,这是因为意大利在当时是东西方贸易中心,经济发展较快;1650年大西洋沿岸国家高潜能城市较多,这是因为新航路开辟后,世界贸易中心转移到大西洋沿岸,1800年英国潜能高的城市较多,这是因为英国开展工业革命,故材料强调的是世界经济中心的转移,B正确;

A和材料无关,排除;

贸易是经济发展的一个方面,排除C;

前两个时期不存在工业城市,排除D。

故选:B。

本题考查了世界经济中心的转移,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了世界经济中心的转移,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

16.【答案】【小题1】对象:以“六经”为代表的先秦典籍和秦汉典籍;先秦和秦汉的文字学;考古资料。

【小题2】贡献:专制主义中央集权制度的建立,奠定两千年中国古代政治格局;以家庭为单位的小农经济的出现,成为中国古代农业经济的基本生产模式;从百家争鸣到尊崇儒术的演变,丰富和发展了中华文化的内涵;文字的发明和演变,传播和传承中华文明;《诗经》与楚辞分别开创了浪漫主义文学和现实主义文学的先河,《史记》开创了纪传体通史体裁。

【解析】本题考查了中华文明的传承与发展,第一问要求学生阅读史料并结合所学作出回答;第二问结合中国在“古典时代”的开创性贡献分析。

本题考查了中华文明的传承与发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

17.【答案】【小题1】作用:大生产运动缓解了抗日战争相持阶段抗日根据地的财政困难,支持了抗战;中国人民持之不懈地努力促使中华民族摆脱了百年耻辱,赢得了民族独立;持之不懈地努力改造了恶劣的自然;改革开放以来,中国人民的劳动创造推动了国家综合实力的进步和国际地位的提升,促使中华民族伟大复兴继续前进。

【小题2】涵义:中华人民共和国的成立,结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义长期压迫和剥削中国各族人民的历史,开启了中华民族伟大复兴的历史新纪元;中华人民共和国是人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政的国家,人民真正成为国家的主人。

【解析】本题考查了抗日战争,第一问结合劳动在中国革命和建设中所起的作用分析;第二问要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了抗日战争,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

18.【答案】【小题1】特征:由单一国家的霸权趋向多极制衡趋势;以西方主要资本主义国家为主。

【小题2】因素:国家实力的变化;多极化趋势的发展;经济全球化的加强,全球问题需要各国共同协调。

【解析】本题考查了海上格局演变,第一问结合近代以来海上格局演变的特征分析;第二问要求学生阅读史料并结合影响海上格局变化的主要因素作出回答。

本题考查了海上格局演变,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

19.【答案】【小题1】B-④;C-①;D-⑧;E-③;F-⑦;G-⑥;H-⑤。

【小题2】示例:选择这四组信息B-④;D-⑧;F-⑦;H-⑤。

主题:近代中国的民族独立。

观点:中国共产党领导新民主主义革命。

阐述:1919年巴黎和会召开,中国代表提出废除外国在华一切特权,取消“二十一条”等,被英、美等国拒绝,成为五四运动爆发的导火索。巴黎和会的外交失败证明了资本主义道路在中国根本行不通。随之马克思主义在中国广泛传播,为中国共产党的成立奠定了基础。1921年中共一大召开,标志着中国共产党的诞生。诞生于1871年巴黎公社运动后的《国际歌》逐渐成为了党代会闭幕上的歌曲,激励着中国共产党人为全人类解放不懈奋斗。由于1927年国民党右派破坏合作,国民革命失败。为了挽救革命,中共决定用武装起义反抗国民党反动派的屠杀政策,1927年8月1日周恩来等领导了南昌起义,同年,椰子寨战斗成为全琼武装总暴动的第一枪。中共逐步地探索建立农村革命根据地,以农村包围城市,武装夺取政权的道路。中国大陆的最南端海南也建立了琼崖革命根据地,中共领导农民进行土地革命,调动了人民群众参与革命斗争,妇女组建了工农红军,被称为“红色娘子军”,新中国成立后红色娘子军英勇事迹被改编为电影、芭蕾舞剧等,为世人熟知。七七事变,日军开始发动全面侵华战争,国共两党开始第二次合作,抗日民族统一战线建立,抗日战争成为全民族战争。光未然、作曲家冼星海在艰苦条件下创作《黄河大合唱》从延安迅速传遍全国,以黄河为背景歌颂中国人民坚强不屈的斗争精神,控诉侵略者的残暴和人民遭受的深重灾难,向中国全世界发出民族解放的战斗号,成为全民族夺取抗战胜利的号角。

【解析】本题考查了现代主义文学、史学研究的基本方法,第一问要求学生阅读史料并结合所学作出回答;第二问结合近代中国追求民族独立的史实分析。

本题考查了现代主义文学、史学研究的基本方法,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

第1页,共1页

一、单选题(本大题共15小题,共45.0分)

1. 据《史记 周本纪》载,周武王“率戎车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人,以东伐纣”。而战国晚期,秦、齐、楚等诸侯国都拥有人数近百万的军队,连七国中最小的韩国也有30万兵力。这一变化主要是因为( )

A. 军事理论的形成 B. 生产方式的变革 C. 政治制度的演进 D. 地形地势的利用

2. 据东汉《乙瑛碑》载,鲁相乙瑛向朝廷陈请,为孔庙增设一名百石卒史来守庙并掌管礼器(流程如图)。这一史实最适合用来说明,当时( )

(注:①-⑦表示处理此事的先后步骤)

A. 国家行政中枢权力的逐渐扩大 B. 专制主义中央集权的日益巩固

C. 传统社会道德秩序的渐趋规范 D. 封建国家不同职能的有效履行

3. 有学者认为,宋代的识字率相对较高。真定府的一处摩崖石刻显示,山区牧羊人也有能读会写者;南方农村的文化教育水平高于北方,如建州“耕且读者十家而五六”,邵武军的许多村落“皆聚徒教授”。这一现象表明当时( )

A. 书院制度日趋完备 B. 雕版印刷相当普及 C. 崇文兴教渐成风尚 D. 文化重心已经南移

4. “楚弓楚得”的典故出自《说苑 至公》。欧洲学者在17世纪用拉丁文给《论语》作注时,认为中国人心胸宽广、有君子之德,援引了这一典故,但将其中的“弓”换成了西方骑士惯用的“盾”。这说明( )

A. 文献转译曲解原著价值立场 B. 文明交融推动世界文化繁荣

C. 文教推广带有个体主观经验 D. 文化借鉴基于特定历史语境

5. 琼剧源于明代传入的“军戏”。它以中板为主,融会了多种外来剧种的声腔和曲牌,到20世纪30年代才有现名。有戏谚云:“生脚儒雅且潇洒,旦脚文静又婉娇。彩旦辣,花生刁,书僮天真梅香飘。”独特的文化内蕴和表演形式使其远播粤、桂等地以及东南亚一些国家。这一历程主要反映( )

A. 故土情结助推文化传承 B. 人口迁徙促进文化交流

C. 商路畅通带动文化传播 D. 艺术形态彰显文化魅力

6. 轮船招商局采用“官督商办”的经营管理模式。创办初期,李鸿章通过允许其承运官物、免税、贷款和缓息等多种途径,使它在与外国轮运公司的竞争中未曾处于劣势。从1874年到1892年,年年盈利。由此可知,该局( )

A. 得益官方扶助,实力匹敌洋商 B. 过于依赖官方,不利自身成长

C. 专意谋取贴补,影响竞争公平 D. 享有垄断特权,助推同业发展

7. 平型关大捷后,新闻媒体和社会各界开展系列庆祝活动,全民族形成了关于该事件的社会共识。新中国成立后,通过国家权力,借助学校教育、社会教育和媒体宣传等方式,再现了这一史事,使之成为中华民族革命精神的文化符号。这充分说明了( )

A. 国家权力的介入强化了集体记忆 B. 共同记忆的构筑有益于价值认同

C. 学校教育的实施培育了家国情怀 D. 大众媒体的宣传提升了英雄形象

8. 有苏北民歌唱道:“不要吹,不要打,不坐轿,不骑马”“不拜天地不拜灶,又不烧香点纸马”“区里登记走一下”“要问我家陪什么?不用箱柜来陪嫁,陪了一头小花牛,给姐耕地种庄稼”。歌中这一现象最有可能出现于( )

A. 1912-1927年 B. 1927-1937年 C. 1949-1956年 D. 1978-1992年

9. 2018年国务院促进中小企业发展工作领导小组第一次会议指出,我国中小企业具备了“五六七八九”的典型特征,即贡献了50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新、80%以上的城镇劳动就业、90%以上的企业数量。这一成就( )

A. 表明我国现代化建设开启了新时期 B. 体现了政治体制改革取得最新突破

C. 说明现代企业制度激发了国企活力 D. 验证了马克思主义中国化实践成效

10. 撒哈拉沙漠以南的非洲传统法庭在庭审时,诉讼当事人除列举事实外,还可广泛援引谚语,比如“勿因黑猩猩丑就杀死它”“到癞蛤蟆家做客只能自贬身份”等,善用谚语的一方往往更占优势。有学者认为,当地谚语的效力相当于英美法系中的法律箴言。据此可知( )

A. 文化传统影响司法实践 B. 风俗习惯奠定立法基础

C. 程序公正助推法律进步 D. 遵循先例成为审判原则

11. 原产于美洲的可可豆被西班牙殖民者误称为巧克力豆,因物以稀为贵,在中美洲部分地区一度被当作货币使用。16世纪后传播到欧洲。随着可可树被广泛引种,以及可可豆加工技术和食用方法的不断改进,19世纪后半叶,巧克力成为大众化商品。引起这一变化的根本原因是( )

A. 新航路开辟促进物种交流 B. 欧洲的商业格局发生变化

C. 资本主义世界经济的驱动 D. 世界殖民体系的初步形成

12. 17世纪,欧洲贵族男性穿着华美、妆容精致,且以戴假发和编发辫为时尚。从19世纪中叶开始,工业资产阶级引领服装潮流,男装简洁而实用。这一变化主要体现了( )

A. 科技进步提高生活水平 B. 思想解放推动政治变革

C. 工业革命促进经济发展 D. 社会变迁影响流行风尚

13. 将下列内容按历史发展逻辑排序,正确的一组是( )

①尼赫鲁认为:“我们正在努力建立一种新型的社会主义——一种共产主义和资本主义国家正统实践之间的中间道路”,“社会主义是达到目的的手段,而不是目的本身”。

②丘吉尔表示,他不愿充当“为英帝国敲丧钟的首相”。

③二战时期,在英国驱使下,坦噶尼喀农作物种植单一,导致该地区中部土壤退化。

④在夕阳残照下,最后.批英军降下了英国国旗,撤离了占领长达74年之久的苏伊士运河区。

A. ③②④① B. ②③①④ C. ①③②④ D. ③④②①

14. 如图的主题突出反映了( )

A. 艺术作品带有时代印记 B. 科举文化影响世俗生活

C. 商品经济推动社会发展 D. 清代文人追求意境情趣

15. 如图最大程度地体现了( )

(注:图中数字代表欧洲城市潜能高低)

A. 生产技术的辐射 B. 经济中心的转移 C. 贸易格局的变化 D. 工业城市的发展

二、材料解析题(本大题共4小题,共55.0分)

16. 阅读材料,完成下列要求。

材料“古典”指以“六经”为代表的先秦典籍。《史记》太史公曰:“书缺有间矣。”唐司马贞解释说:“言古典残缺有年栽,故曰有间。”《后汉书》称孝明皇帝“垂情古典,游意经艺……正坐自讲,诸儒并听”。

有学者提出,对“中国古典”的学术研究可称为“中国古典学”,它至少涵盖三个层面。其一,商周文献、诸子之学、秦汉典籍,以《汉书 艺文志》中所列六类书目为代表。其二,与典籍相关的文字学,如陶玉石器上的刻划文字、甲骨文、金文、简帛文字、两汉今古文以及相关的音韵学、训诂学,以汉代的《尔雅》《释名》《说文解字》为代表。其三,以传世经典与文字资料为线索,充分利用考古资料,统合研究“中国古典”,如古代文明、思想文化、学术史研究等。

有西方学者认为,从西周到魏晋时期为中华文明的“古典时代”。进入古典时代后,技术发展使得农业和整个文明的扩展速度与强度都大大超越过去。秦汉帝国确立了其后中华文明发展的基本要素。该文明要素的结构不仅包括庞大官僚体系和国内服务系统,还包括把这个广大的文明连接起来的道路和运河,支持着农业基础的灌溉网络,以及保护中国内地免于游牧民族袭扰的庞大的边墙。正如这些成就所表明的,中华文明是全部人类历史上最具创造力和影响力的文明之一。

——摘编自《百年考古推动中国古典学步入黄金时代》《全球文明史》等

(1) 根据材料,概括“中国古典学”的研究对象。

(2) 根据材料并结合所学知识,归纳中国在“古典时代”的开创性贡献。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料克思指出,劳动是“社会围绕之旋转的太阳”,是人类历史发展的前提,是创造价值的唯一源泉。

1939年2月,毛泽东提出“自己动手,丰衣足食,克服困难”的口号,号召各根据地开展生产活动。大生产运动首先在陕甘宁边区展开。八路军第三五九旅开入荒无人烟的南泥湾,经过艰苦劳动将其改造为“陕北的好江南”。1949年,毛泽东在新政协会议开幕词中向全世界豪迈地宣告:“我们的民族将从此列入爱好和平自由的世界大家庭,以勇敢而勤劳的姿态工作着,创造自己的文明和幸福,同时也促进世界的和平和自由,我们的民族将再也不是一个被人侮辱的民族了,我们已经站起来了。”20世纪60年代,一批志在治沙的林业人进驻地处高寒、极端少雨、沙化严重的塞罕坝,经过近50年艰苦卓绝的奋斗,创造了荒原变林海的人间奇迹。

2010年,我国一跃成为世界第二大经济体,实现了从生产力相对落后的状况到经济总量跃居世界第二的历史性突破,实现了人民生活从温饱不足到总体小康、奔向全面小康的历史性跨越,推进了中华民族从站起来到富起来的伟大飞跃。习近平指出:“‘民生在勤,勤则不匮’。中华民族是勤于劳动、善于创造的民族。正是因为劳动创造,我们拥有了历史的辉煌;也正是因为劳动创造,我们拥有了今天的成就。”

——摘编自《劳动精神与中国共产党百年奋斗史》《中国近现代史纲要》等

(1) 根据材料,概括劳动在中国革命和建设中所起的作用。

(2) 根据材料并结合所学知识,说明“我们已经站起来了”的深刻涵义。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料海上格局指国家力量在海上的对比态势。 16-17世纪,葡萄牙、西班牙、荷兰先后成为海上霸主。17世纪中后期,在与英国海战失利后,荷兰霸主地位被取代。18世纪至19世纪初,英国多次击败法国,维持了海上霸权。两次世界大战之间,美国海权崛起,英、美、法、日等海权国家并立。二战结束后,美国海军成为独一无二的海上力量。21世纪以来,“海上多极”趋势明显。

海上格局转换的焦点集中在两大方面:一是关于力量对比的竞争;二是关于海洋规则的博弈。西方国家强调“基于规则的国际秩序”,但在对海洋规则的理解上,各海洋强国存在严重的认识分歧。尤其在主权和安全理念方面,奉行霸权主义的美国与后发海洋国家中国、俄罗斯和印度等存在着较为尖锐的矛盾。国际秩序的建立或塑造离不开实力的支撑。

随着全球社会的发展,各海洋强国既需要在经济方面相互依存,又需要在全球治理上协调一致。由于海洋环境恶化、自然或人为灾害等全球性问题进一步发酵,人类正在迈入全方位认知、利用和保护海洋的新时代。

——摘编自胡波《从霸权更替到“多极制衡”》

(1) 根据材料,概括近代以来海上格局演变的特征。

(2) 根据材料并结合所学知识,简析影响海上格局变化的主要因素。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料

如表

Ⅰ.文学艺术作品 创作者或作品人物 Ⅱ.相关历史事件

A.诗歌《西里西亚纺织工人》

B.歌曲《国际歌》

C.小说《战争与和平》

D.电影《我的1919》

E.小说《汤姆叔叔的小屋》

F.芭蕾舞剧《红色娘子军》

G.小说《永别了,武器》

H.歌曲《黄河大合唱》 海涅

鲍狄埃、狄盖特

托尔斯泰

顾维钧

斯托夫人

洪常青、吴清华

海明威

光未然、冼星海 ①拿破仑入侵俄国

②1848年欧洲革命

③美国内战

④巴黎公社革命

⑤抗日战争

⑥第一次世界大战

⑦海南椰林寨战斗

⑧巴黎和会

(1) 从上表的Ⅰ栏中选出四项信息与Ⅱ栏中的历史事件进行正确配对。(参照示例如:A-②,示例不得作为答案)

(2) 从已配对的四组信息中提炼一个主题,结合所学知识予以阐述。(要求:主题明确,观点正确,史论结合,符合逻辑,表达清晰)

答案和解析

1.【答案】B

【解析】A.军事理论的形成并不会导致各个诸侯国实力都有所增强,故A项错误;

B.根据材料“周武王‘率戎车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人,以东伐纣’。而战国晚期,秦、齐、楚等诸侯国都拥有人数近百万的军队,连七国中最小的韩国也有30万兵力。”并结合所学可知,西周时期实行井田制即土地国家所有制,再由国家分封给诸侯,东周时期即春秋战国阶段,中国古代社会形态由奴隶制向封建制转变的时期。此时统治集团的主要经济收入,由奴隶生产改成由农民缴纳租税,封建社会的战争的形态也随着社会变化逐渐有了改变,生产方式的变革推动了生产力的发展,故国家军事实力增强,故B项正确;

C.奴隶社会实行的是分封、宗法和礼乐制度,且经济基础决定上层建筑,生产方式的变革会引起政治制度的演进,故C项错误;

D.不同诸侯国军事实力均有所进步与地形地势无关,故D项错误。

故选:B。

本题考查了夏商和西周,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以夏商和西周为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

2.【答案】D

【解析】据材料“鲁相乙瑛向朝廷陈请,为孔庙增设一名百石卒史来守庙并掌管礼器(流程如图1)”并结合所学可知,朝廷在为孔庙增设一名百石卒史这一事情时,各部门之间从上到下,各司其职来完成,说明封建国家不同职能的有效履行,D项正确;

材料强调的是各部门之间合作完成,并没有单独强调“国家行政中枢权力的逐渐扩大”,排除A项;

各部门合作完成一件事,不能得出“专制主义中央集权的日益巩固”的结论,排除B项;

传统道德秩序走向规范与材料无关,排除C项。

故选:D。

本题考查了中国古代政治制度的演进,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中国古代政治制度的演进,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

3.【答案】C

【解析】根据材料“宋代的识字率相对较高。真定府的一处摩崖石刻显示,山区牧羊人也有能读会写者;南方农村的文化教育水平高于北方”“耕且读者十家而五六”“皆聚徒教授”可知,宋代农村、牧羊人也能读会写,说明当时崇文兴教渐成风尚,C正确;

材料并没有体现书院制度,排除A;

材料强调宋代识字率高,并没有体现雕版印刷术的普及程度,排除B;

材料重点不是比较南北方文化,而是强调全国文化风气,排除D。

故选:C。

本题考查了宋代文化发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了宋代文化发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

4.【答案】D

【解析】据材料“欧洲学者在17世纪用拉丁文给《论语》作注时,认为中国人心胸宽广、有君子之德,援引了这一典故,但将其中的‘弓’换成了西方骑士惯用的‘盾’”可知,西方学者将“弓”换成西方骑士的“盾”,符合西方17世纪西欧正在开展的文艺复兴、启蒙运动,西方学者将“弓”换成西方骑士的“盾”基于特定历史语境,D项正确;

曲解原著不是材料主旨,排除A项;

世界文化繁荣的信息在材料中不能看出,排除B项;

个体主观经验与史实不符,西方学者的引用是为了适应当时的客观需要,排除C。

故选:D。

本题考查了中西方文化交流,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中西方文化交流,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

5.【答案】B

【解析】A.材料强调的是文化的传播,不是文化的传承,排除;

B.根据材料“它以中板为主,融会了多种外来剧种的声腔和曲牌”、“独特的文化内蕴和表演形式使其远播粤、桂等地以及东南亚一些国家”及所学知识可知,近代以来,随着人口的迁徙,琼剧广泛传播,促进了文化的交流,B正确;

C错误,材料无关商路畅通,排除;

D.与材料主旨不相符,排除。

故选:B。

本题侧重于考查人口的迁徙和融入,解题关键信息是“它以中板为主,融会了多种外来剧种的声腔和曲牌”、“独特的文化内蕴和表演形式使其远播粤、桂等地以及东南亚一些国家”。

本题侧重于考查人口的迁徙和融入,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

6.【答案】B

【解析】材料“创办初期,李鸿章通过允许其承运官物、免税、贷款和缓息等多种途径,使它在与外国轮运公司的竞争中未曾处于劣势。从1874年到1892年,年年盈利”强调,1874年到1892年轮船招商局年年盈利,但盈利原因是因为官方扶持,如允许其承运官物、免税、贷款和缓息等,而不是依靠自身的管理优势、技术优势等,这并不利于企业自身的发展,B项正确;

材料只是强调轮船招商局在创办初期不处于劣势,不等于实力可以匹敌洋商,排除A项;

结合所学可知,轮船招商局属于洋务派创办的民用企业,主要目的是为军用企业提供资金,故“专意谋取贴补”的说法错误,排除C项;

材料只是强调轮船招商局得到官方扶持,不等同于“享有垄断特权”,排除D项。

故选:B。

本题考查了洋务运动,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了洋务运动,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

7.【答案】B

【解析】国家权力的介入强化了集体记忆,只是材料的一部分内容,并非材料主旨,排除A;

根据材料“新中国成立后,通过国家权力,借助学校教育、社会教育和媒体宣传等方式,再现了这一史事,使之成为中华民族革命精神的文化符号”分析可知,国家权力的介入,通过学校、社会教育和媒体的宣传方式再现了平型关大捷后所凝聚的民族精神,这有利于强化民族精神,形成共同的价值认同,故B正确;

材料体现了国际其权力借助学校教育再现中华民族革命精神,学校教育只是手段之一,排除C;

材料并未体现英雄形象的提升,排除D。

故选:B。

本题考查了抗日战争的相关知识,解答本题根据关键信息“新中国成立后,通过国家权力,借助学校教育、社会教育和媒体宣传等方式,再现了这一史事,使之成为中华民族革命精神的文化符号”进行分析。

本题考查了抗日战争的相关知识,考查了考生正确获取解读材料信息,并透过现象分析事物本质的能力。

8.【答案】C

【解析】材料“不要吹,不要打,不坐轿,不骑马”“不拜天地不拜灶,又不烧香点纸马”说明当时的婚姻摆脱了旧中国时期的封建习俗,陪嫁耕牛体现了当时百姓对土地的重视,原因是土地改革和三大改造提高了农民生产积极性,故可判断出时间为新中国过渡时期,C正确;

1912—1927年、1927—1937年这两个时期,还是旧中国时期,排除AB;

1978—1992年是改革开放后,百姓陪嫁多种多样,不可能只是耕牛,排除D项。

故选:C。

本题考查了大跃进和人民公社化运动,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了大跃进和人民公社化运动,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

9.【答案】D

【解析】根据材料“贡献了50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新、80%以上的城镇劳动就业、90%以上的企业数量”可知,2018年我国中小企业在税收、GDP、技术和就业等方面贡献巨大,这是因为我国在坚持马克思主义原理下,结合中国实际不断深化经济体制改革和对外开放的结果,故我国取得的上述成就验证了马克思主义中国化实践成效,D项正确;

1978年十一届三中全会就标志着我国社会主义现代化开启新时期,排除A项;

材料涉及的是经济体制改革而非政治体制改革,排除B项;

材料只强调中小企业对经济发展的贡献,不能看出是国有企业还是私营企业,排除C项。

故选:D。

本题考查了经济体制改革,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了经济体制改革,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

10.【答案】A

【解析】根据材料“撒哈拉沙漠以南的非洲传统法庭在庭审时,诉讼当事人除列举事实外,还可广泛援引谚语”“善用谚语的一方往往更占优势”可知,撒哈拉沙漠以南的非洲传统法庭在庭审时,除了可以列举事实,还可以援引谚语,而谚语是指广泛流传于民间言简意赅的短语,能够反映劳动人民的生活实践经验,属于传统文化的一部分,非洲传统法庭上可以援引谚语,体现了文化传统影响司法实践,A项正确;

材料并没有强调谚语是立法的基础,排除B项;

材料和公正的司法程序无关,排除C项;

援引谚语不等于遵循先例,排除D项。

故选:A。

本题考查了古埃及文明,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了古埃及文明,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

11.【答案】C

【解析】A.新航路的开辟是材料中物种交流的原因,但是不是根本原因,排除;

B.欧洲商业格局的改变是新航路开辟的影响,不是材料现象与原因,排除;

C.根据“根本原因”及所学知识可知,材料中物种的交流源于新航路的开辟,而新航路的开辟源于资本主义萌芽的产生与发展,由此可知,材料变化的根本原因在于资本主义世界经济的驱动,C正确;

D.殖民体系初步形成于工业革命后,与材料时间不相符,排除。

故选:C。

本题侧重于考查新航路开辟后食物物种的交流,解体题关键信息是“根本原因”。

本题侧重于考查新航路开辟后食物物种的交流,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

12.【答案】C

【解析】材料强调,17世纪,欧洲贵族引领服装潮流,19世纪,工业资产阶级引领潮流,从“穿着华美、妆容精致”到“简洁而实用”,更能促进经济发展,C项正确;

材料和科技发展没有必然关系,服饰变化主要是为了适应经济发展需要,排除A项;

材料没有涉及政治变革,排除B项;

经济发展是影响流行风尚的主要原因,材料不体现社会变迁,排除D项。

故选:C。

本题考查了工业革命的影响,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了工业革命的影响,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

13.【答案】A

【解析】①:根据材料“我们正在努力建立一种新型的社会主义”并结合所学可知,印度国大党政府开展“社会主义运动”是1956年12月开始的;

②:二战结束初期,丘吉尔表示,他不愿充当“为英帝国敲丧钟的首相”;

③:二战时期为1939年至1945年;

④:英国撤离苏伊士运河是在1956年6月,综上,排列正确的是③②④①,故A正确,排除BCD。

故选:A。

本题考查了第二次工业革命的影响,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了第二次工业革命的影响,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

14.【答案】B

【解析】根据材料中图片信息可知,清代《升平乐事图》描绘的是太平盛世歌舞升平,在图中可以看到“魁星”在“鳌”上站立,寓意独占鳌头,体现了科举文化对人们生活的影响,B项正确;

在图片中没有体现时代印记的信息,排除A项;

材料描述的是科举文化的影响,没有体现商品经济的发展,以及清代文人的意境情趣,排除C项和D项。

故选:B。

本题考查了中国古代绘画艺术的起源和演变,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中国古代绘画艺术的起源和演变,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

15.【答案】B

【解析】根据材料可知,1500年意大利潜能高的城市较多,这是因为意大利在当时是东西方贸易中心,经济发展较快;1650年大西洋沿岸国家高潜能城市较多,这是因为新航路开辟后,世界贸易中心转移到大西洋沿岸,1800年英国潜能高的城市较多,这是因为英国开展工业革命,故材料强调的是世界经济中心的转移,B正确;

A和材料无关,排除;

贸易是经济发展的一个方面,排除C;

前两个时期不存在工业城市,排除D。

故选:B。

本题考查了世界经济中心的转移,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了世界经济中心的转移,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

16.【答案】【小题1】对象:以“六经”为代表的先秦典籍和秦汉典籍;先秦和秦汉的文字学;考古资料。

【小题2】贡献:专制主义中央集权制度的建立,奠定两千年中国古代政治格局;以家庭为单位的小农经济的出现,成为中国古代农业经济的基本生产模式;从百家争鸣到尊崇儒术的演变,丰富和发展了中华文化的内涵;文字的发明和演变,传播和传承中华文明;《诗经》与楚辞分别开创了浪漫主义文学和现实主义文学的先河,《史记》开创了纪传体通史体裁。

【解析】本题考查了中华文明的传承与发展,第一问要求学生阅读史料并结合所学作出回答;第二问结合中国在“古典时代”的开创性贡献分析。

本题考查了中华文明的传承与发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

17.【答案】【小题1】作用:大生产运动缓解了抗日战争相持阶段抗日根据地的财政困难,支持了抗战;中国人民持之不懈地努力促使中华民族摆脱了百年耻辱,赢得了民族独立;持之不懈地努力改造了恶劣的自然;改革开放以来,中国人民的劳动创造推动了国家综合实力的进步和国际地位的提升,促使中华民族伟大复兴继续前进。

【小题2】涵义:中华人民共和国的成立,结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义长期压迫和剥削中国各族人民的历史,开启了中华民族伟大复兴的历史新纪元;中华人民共和国是人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政的国家,人民真正成为国家的主人。

【解析】本题考查了抗日战争,第一问结合劳动在中国革命和建设中所起的作用分析;第二问要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了抗日战争,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

18.【答案】【小题1】特征:由单一国家的霸权趋向多极制衡趋势;以西方主要资本主义国家为主。

【小题2】因素:国家实力的变化;多极化趋势的发展;经济全球化的加强,全球问题需要各国共同协调。

【解析】本题考查了海上格局演变,第一问结合近代以来海上格局演变的特征分析;第二问要求学生阅读史料并结合影响海上格局变化的主要因素作出回答。

本题考查了海上格局演变,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

19.【答案】【小题1】B-④;C-①;D-⑧;E-③;F-⑦;G-⑥;H-⑤。

【小题2】示例:选择这四组信息B-④;D-⑧;F-⑦;H-⑤。

主题:近代中国的民族独立。

观点:中国共产党领导新民主主义革命。

阐述:1919年巴黎和会召开,中国代表提出废除外国在华一切特权,取消“二十一条”等,被英、美等国拒绝,成为五四运动爆发的导火索。巴黎和会的外交失败证明了资本主义道路在中国根本行不通。随之马克思主义在中国广泛传播,为中国共产党的成立奠定了基础。1921年中共一大召开,标志着中国共产党的诞生。诞生于1871年巴黎公社运动后的《国际歌》逐渐成为了党代会闭幕上的歌曲,激励着中国共产党人为全人类解放不懈奋斗。由于1927年国民党右派破坏合作,国民革命失败。为了挽救革命,中共决定用武装起义反抗国民党反动派的屠杀政策,1927年8月1日周恩来等领导了南昌起义,同年,椰子寨战斗成为全琼武装总暴动的第一枪。中共逐步地探索建立农村革命根据地,以农村包围城市,武装夺取政权的道路。中国大陆的最南端海南也建立了琼崖革命根据地,中共领导农民进行土地革命,调动了人民群众参与革命斗争,妇女组建了工农红军,被称为“红色娘子军”,新中国成立后红色娘子军英勇事迹被改编为电影、芭蕾舞剧等,为世人熟知。七七事变,日军开始发动全面侵华战争,国共两党开始第二次合作,抗日民族统一战线建立,抗日战争成为全民族战争。光未然、作曲家冼星海在艰苦条件下创作《黄河大合唱》从延安迅速传遍全国,以黄河为背景歌颂中国人民坚强不屈的斗争精神,控诉侵略者的残暴和人民遭受的深重灾难,向中国全世界发出民族解放的战斗号,成为全民族夺取抗战胜利的号角。

【解析】本题考查了现代主义文学、史学研究的基本方法,第一问要求学生阅读史料并结合所学作出回答;第二问结合近代中国追求民族独立的史实分析。

本题考查了现代主义文学、史学研究的基本方法,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

第1页,共1页

同课章节目录